Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Après le décès de sa mère dans des circonstances controversées, Sandra est élevée par un père fantasque et tyrannique qui lui impose ses choix. Il lui laisse cependant entrevoir un monde spirituel et lui transmet son étrange attirance pour la communauté gitane.

Devenue architecte d’intérieur, Sandra ne se remet pas de son divorce et se met à boire. Elle se consacre à son travail mais la solitude lui pèse. Elle s’inscrit sur un site où elle rencontre un écrivain séduisant qui la subjugue par sa culture, fasciné lui aussi par le monde des gitans.

Tandis qu’elle croit vivre une véritable passion, elle ne représente pour lui qu’une aventure sexuelle. Furieuse qu’il la considère comme une ravissante idiote et doutant de sa fidélité, elle cherche à piéger cet homme prétentieux mais s’embourbe dans des situations vaudevillesques.

Après un voyage salvateur, sa cousine lui apprend un lourd secret familial. Libérée de son passé, elle met enfin un terme à sa quête d’identité menée avec humour et autodérision. Ayant clarifié sa situation avec l’imposteur, elle peut alors s’abandonner dans un amour qu’elle jugeait inaccessible.

À PROPOS DE L'AUTRICE

A 6 ans,

Karin ESPADA manie déjà la plume Sergent Major avec dextérité. Dès lors, cet instrument se révèlera magique pour partager ses émotions et ses pensées dans les histoires nées de son imagination. Après des contes, nouvelles et poèmes de jeunesse, à 17 ans elle rédige son premier roman "Les Cavatines". De 1979 à 1984, la Gazette du Palais, à Biarritz, la sollicite pour des chroniques humoristiques en Espolant, un langage qu’elle a inventé. En 1983, elle publie "Instantanés", un recueil de poésies, objet d’un article élogieux dans le journal Sud-Ouest.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 311

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

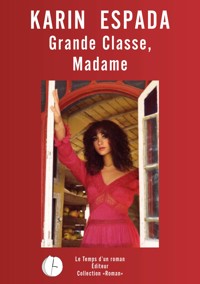

Karin Espada

Grande Classe, Madame

Le temps d’un roman

Éditeur

Collection ‘Roman’

« Ne me parlez pas des gens qui ne rient jamais,

ce ne sont pas des gens sérieux. » (Chopin)

1

À 19 h 00 au mois de novembre, en Occident, notamment en Europe de l’Ouest, la nuit a déjà déployé tout son mystère. Dehors, il fait noir partout, sauf sous les réverbères et dans les faisceaux des phares. Ce lundi-là, nous avions droit à une agréable tempête comme nous les connaissons bien au Pays basque. La pluie, qui se déversait sans discontinuer, obliquait avec violence sous les rafales des vents.

J’avais promis de livrer le chantier pour Noël et les travaux n’avançaient pas. Les clients venaient de m’appeler pour savoir où nous en étions. De Tchernobyl ou de Beyrouth, je ne pouvais en débattre. Les artisans, injoignables pendant le week-end (ce qui tient de l’euphémisme) et sur répondeur les autres jours, avaient tout laissé en plan y compris les gravats qui s’amoncelaient sur place. Des sacs de plâtre traînaient dans un coin, des outils jonchaient le sol et un balai qui n’avait jamais servi me narguait de toute sa superbe, appuyé contre un mur à moitié démoli.

Je fulminais contre le carreleur qui n’était pas motorisé. Son permis venait de lui être retiré pour conduite en état d’ivresse alors qu’il avait percuté une vieille dame dans sa voiture qui, par la suite, dut s’acheter une deuxième canne et une élégante minerve. Il avait pris trois mois de prison avec sursis. La taule contre de la tôle, c’était finalement un échange équitable.

De même que les vrais hommes ne changent jamais les ampoules électriques car ils n’ont pas peur du noir (blague texane), les ouvriers ne prennent pas l’autobus (blague portugaise). Par la force des choses, et Dieu sait si elles en ont, j’étais obligée de lui servir de taxi et, le cas échéant, de livreur (pas une blague, pas même française, les Français ne rigolent pas avec le boulot).

Je pestais aussi contre ce métier qui m’avait été imposé telle une évidence. Il n’était pas concevable qu’il eût pu exister une autre carrière que celle du bâtiment, car c’est justement là, dans les carrières que commence l’histoire de la pierre. C’est d’un raisonnement implacable, par conséquent définitivement indiscutable.

Avant ma naissance, mon père, qui était architecte, avait décrété que son fils marcherait dans ses pas ou tout du moins, suivrait la même filière. À l’époque de mon enfantement, les obstétriciens ne pratiquaient pas encore d’échographies pour révéler le sexe du fœtus. Un peu contrarié de ne pas apercevoir entre mes jambes l’attribut qu’il avait guetté avec anxiété, il s’appliqua à engendrer un autre enfant de la gent masculine, mais ses spermatozoïdes en décidèrent autrement. Ils plongèrent tous en apnée dans l’abîme en retenant leur souffle, qui contenait l’étincelle de vie nécessaire à la conception, et je me retrouvai finalement fille unique.

J’aurais pu m’en réjouir et profiter de cette situation privilégiée, mais acharné toutefois à obtenir un Return on Investment de sa progéniture, comme il le proclamait, mon père m’initia très tôt aux valeurs de son noble travail. Je passais mes jeudis après-midi dans son cabinet à étudier les plans, les coupes et les volets paysagers des permis de construire. Les dimanches, nous nous promenions sur les sites en construction dont il avait la charge, enjambant des poutrelles entre les blocs de béton. Il fallait se chausser de bottes en caoutchouc (très seyant) pour éviter la boue qui stagnait même par grand beau temps, et porter le casque jaune obligatoire, bien sûr trop grand pour moi-même encore aujourd’hui.

Ne voulant pas décevoir mon patriarche, qui ne l’aurait pas supporté au point de m’en faire payer les conséquences (il était italien – du Sud, je précise), c’est ainsi que, contre mon gré, j’ai passé mon diplôme d’ingénieur du BTP, complété d’une formation en architecture d’intérieur, laissant tout le loisir à mon côté féminin de se manifester sournoisement dans mon attirance pour la décoration.

En fait, je rêvais d’être couturière, des épingles plein la bouche et un mètre à la main. Mes ambitions ne furent qu’à moitié déçues. Les clous remplacèrent les épingles et c’était un décamètre que je fourrais dans ma poche. J’habillais les sols et les murs, j’essayais des étoffes sur des canapés. Je pouvais laisser libre cours à mes envies de créer des modèles et de les réaliser. J’étais une vraie pro, grâce à Papa.

C’est effectivement en vraie pro que j’avais expédié mon dernier rendez-vous ce lundi de novembre à 19 h 00, et que je m’étais ruée hors de mon bureau d’études pour aller décharger mon pick-up, laissant un innommable amas de papiers, de devis, de projets, de dossiers, de factures, sur ma table à dessin. Démontrant que j’étais submergée et surbookée, et donc très sollicitée, ce désordre attestait sans nul doute de mes capacités.

J’avais recouvert le matériel d’une solide bâche, mais je n’avais pas trop confiance. Je craignais que les emballages aient pris l’eau et qu’il me faudrait des heures pour rentrer la marchandise. Ce qui d’ailleurs me prendrait un temps fou, même pour les paquets secs, considérant leur poids. Étant donné cependant que la céramique n’a jamais, jusqu’à présent, fait office d’éponge, mouillée elle n’aurait pas été plus lourde. Voilà le genre d’obsession dialectique dans laquelle me précipitait mon travail, d’autant que je savais pertinemment par expérience que ce n’était pas la logique qui incitait à la motivation.

Je me hâtais en espérant qu’un ouvrier zélé serait encore à la tâche et qu’il pourrait me donner un coup de main. En quelque sorte, je m’illusionnais pour trouver du tonus. Je savais bien au fond de moi que je trouverais la porte close et les lumières éteintes.

Il faudrait toujours écouter ses premières impressions et garder en tête ses convictions profondes. J’aurais dû partir tranquillement chez moi et appeler le carreleur. Ou mieux, puisqu’il ne répondait jamais, me rendre directement chez lui pour savoir quand sa seigneurie serait éventuellement disponible pour m’aider à faire son boulot. Mais je le lui demanderais avec déférence pour ne pas le fâcher, avec des paroles enrobées comme des bonbons, alors que j’avais tout bonnement envie de lui rentrer dedans. Je ne pouvais pas me permettre qu’il me lâche maintenant en plein milieu du chantier, après tout ce retard accumulé.

J’ai donc fermé mon joli museau luisant grâce aux gouttes qui tombaient sans discontinuer ce lundi soir de novembre. Ma belle humeur aidant, je sentais mes forces se décupler. Ayant appris à détourner les énergies négatives pour les utiliser à bon escient, partant du principe que « rien ne se perd, tout se transforme », j’ai pris mon mal en patience et mon courage à deux mains.

Afin d’ajouter une difficulté à cette épreuve sportive de haut niveau, je ne disposais de personne pour bloquer les portes de l’ascenseur, le temps de m’introduire à l’intérieur, et appuyer sur le bouton du deuxième. Je n’avais pas d’autre choix que d’emprunter les escaliers de secours pour gravir les étages qui menaient à l’appartement.

Sous la pluie torrentielle, j’avais déjà effectué plusieurs allées et venues et le pick-up semblait toujours aussi plein. Réalisant combien pesait un seul mètre carré de carrelage, je m’étonnais que les immeubles ne s’effondrent pas en millefeuilles. En revanche, moi j’étais sur le point de m’écrouler de fatigue. Mes jambes flageolaient comme celles d’un albatros sur le pont d’un bateau ivre en proie à des grains successifs, et puis voilà, paf, c’est arrivé.

Exténuée et légèrement énervée, pour ne pas dire absolument furieuse, j’ai glissé sur la coursive mouillée. Les bras encombrés par une pile de carreaux 40×40 cm (pouvaient pas prendre du 30×30 comme tout le monde ?), je suis tombée en avant sans pouvoir me réceptionner. Je me suis fracassé le visage sur les débris de terre cuite. Le sang a coulé brusquement dans ma bouche et j’ai senti que mon nez s'était mis à gonfler.

Impossible de dire combien de temps je suis restée évanouie. Quand j’ai repris connaissance, une pâte gluante tapissait mes amygdales, dégageant un goût immonde de ferraille rouillée. Hémoglobine est le mot qui a jailli tout naturellement au seuil de ma conscience.

C’est seulement quand j’ai aperçu les petits morceaux de porcelaine blanche disséminés au milieu des carreaux cassés, que j’ai réalisé la gravité de la situation. J’ai passé ma langue sur ma gencive cherchant désespérément mes incisives. Ma lèvre aussi s’était fendue et un éclat d’émail était resté coincé dans la blessure. Je m’étais brisé les six dents de devant.

Bizarrement, j’ai paniqué. Dans cette position inconfortable, paralysée autant par la peur que par le froid, je ne pouvais pas atteindre l’interrupteur de la minuterie. Trempée de la tête aux pieds, j’ai tâtonné dans l’obscurité pour trouver mon sac. J’avais cette habitude stupide de le laisser toujours ouvert. Son contenu s’était éparpillé et je ne trouvais pas mon portable. Enfin, j’ai pu mettre la main dessus et tout naturellement, j’ai appelé mon ex à ma rescousse, qui répondait au doux nom prédestiné d’Angel. Après tout, il était chirurgien. Qui d’autre aurait été mieux placé dans la circonstance pour me porter secours ?

Je lui ai rapporté les faits en minimisant les dégâts pour ne pas l’affoler. J’articulais du mieux que ma mâchoire à moitié déboîtée me le permettait, et j’ai conclu en lui demandant s’il pouvait me conduire aux urgences.

- Je crois que tu devrais prendre une carte de fidélité à la polyclinique, a-t-il plaisanté pour dédramatiser la situation.

Malgré la douleur qui s’intensifiait, je n’ai pu m’empêcher de rire. Effectivement, ce n’était pas la première fois que je tombais et c’était toujours à lui que je téléphonais. Pas forcément pour le déranger, mais je savais que lui au moins, il ne me ferait pas de critiques sur les causes de ma chute. Je culpabilisais déjà assez pour ne pas avoir à entendre de discours moralisateurs.

La première fois, c’était un dimanche matin. Je m’étais réveillée dans une douce pénombre, avec une immense sensation de détente. J’avais ouvert les yeux pour m’imprégner de ce calme si bienfaisant autour de moi. En ce jour de repos dominical, l’absence des bruits de la rue baignait ma chambre d’une atmosphère relaxante. Il devait être relativement tôt. La lumière filtrait à peine entre les interstices des lames de mon volet roulant.

J’ai aperçu mes vêtements soigneusement pliés sur le dossier de la chaise. J’étais allongée dans mon lit qui n’avait souffert d’aucun désordre. Je m’étais donc paisiblement couchée la veille, seule, après avoir enfilé mon pyjama en polaire rose imprimé de marguerites à cinq pétales et de petits moutons blancs dont les corps étaient puérilement dessinés comme des nuages de coton.

Je me sentais tellement zen, que je suis restée sur le dos un moment pour savourer ce bien-être. Grande fut l’inspiration de faire durer ce plaisir, car rien n’est éternel et la part de moi qui était raisonnable le savait bien.

Je n’avais pas un entier souvenir de ma soirée mais, à en juger par cette harmonie régnante alentour, j’ai pensé avec délectation que j’avais dû passer des moments proches de la béatitude. Alors pourquoi les avais-je oubliés ? Sans doute ces instants empreints d’une paix sans pareille n’avaient pas été générés par des évènements mémorables. J’avais peut-être tout simplement profité d’une solitude appréciable où je m’étais retrouvée en pleine accordance avec moi-même. Oui, grande fut l’inspiration de prolonger ce bonheur.

J’anticipais que la journée se développerait sur le même registre, largement comblée par cette plénitude hors du commun. J’ai alors décidé de me lever, lentement, sans mouvement brusque et, en appliquant à mon corps une demi-rotation, j’ai posé mon pied droit sur le sol. Et là j’ai su qu’une ignoble honte avait substitué, en l’oblitérant, une illusion parfaite à la terrible réalité.

Une décharge fulgurante a traversé mon métatarse, s’est frayé intempestivement son chemin sur le réseau de mes nerfs pour aller se planter dans mon estomac qui, en manifestant un haut-le-cœur, s’est soulevé pour rejoindre mes poumons et bloquer ma respiration. C’est après avoir semé ces vils dégâts en chaîne dans mes organes que la perfide impulsion a atteint mon cerveau et a électrifié mes neurones. Comme des lampes qui auraient éclairé l’une après l’autre toutes les pièces du grand palais qui constituait mon esprit, j’ai repris conscience des étapes qui m’avaient conduite à cette extrême souffrance.

J’étais dans ce pub qui sentait la fermeture. La plupart des lumières étaient déjà éteintes. Dans une lueur glauque, les quelques clients derrière le comptoir paraissaient bien être les derniers. Assise à l’autre bout, je conversais avec le barman avec qui j’avais fini par sympathiser, de discussion en discussion, soir après soir.

J’avais gardé la parisian attitioude d’oser aller prendre un verre seule et de lier connaissance avec n’importe qui, sans intention particulière, pour parler de tous ces riens qui n’ont aucune conséquence. Je n’étais pas là pour draguer, mais pour combler des moments de solitude et tenter de créer du lien social.

De connivence avec le garçon, je répétais inlassablement à des hommes un peu trop entreprenants qu’il était mon fils et que je venais lui tenir compagnie aux heures creuses. Il jouait le jeu en écartant les importuns qui s’étonnaient du peu de ressemblance.

- Oui, confirmais-je, il est le portrait craché de son père, mais il a tout de même hérité de mon sens de l’humour.

Cette phrase sibylline nous faisait pouffer tous deux et, Ricardo, le barman d’origine espagnole surnommé Riri, se tournait vers la machine à café, prétextant de la nettoyer, pour ne pas se moquer ouvertement de l’homme pantois, à la bouche béante d'étonnement qui le clouait sur place.

Ce samedi soir, donc, Ricardo, rangeait les verres qu’il avait sortis encore fumants du plateau du lave-vaisselle. Il allait essuyer le bar quand je lui ai fait signe d’attendre. Dégoûtée par la platitude de l’ambiance, j’avais soudain ressenti ce désir enjoué d’animer les ultimes minutes de la soirée.

Depuis mon tabouret, je suis montée sur le zinc. Je leur ai joué la scène de la pub où la fille avance comme une féline tout le long du bar à quatre pattes pour s’emparer d’une Tourtel (faut vraiment être débile pour se mettre dans des états pareils pour une bière sans alcool). Devant le désintérêt qui avait non accueilli ma prestation, je me suis levée sur mes talons aiguilles pour enchaîner avec une imitation de Marilyn. Je sais, ce n’est pas le même style, sûrement la raison pour laquelle le show s’est arrêté net.

J’ai repris mes esprits sous les secousses inquiètes du barman qui me demandait comment j’allais. Pas bien. Effondrée sous le comptoir, la barre repose-pieds en travers du dos, ne sachant plus où j’étais. J’émergeais d’un grand trou noir creusé par l’excellent Talisker.

Riri m’a aidée à me mettre debout et m’a raccompagnée chez moi. Façon de parler, les rotules en guimauve, je m’agrippais à lui, tanguant et chancelant, comme un soir de grand vent. « Jolie brise ! » aurait dit le capitaine Haddock. J’habitais dans une rue transversale et plutôt que de rentrer à l’angle de 90°, la plupart du temps j’empruntais ce que j’appelais « la diagonale du fou », sans plus de connotation pour cette expression que le fait qu’elle sonnait bien dans la circonstance.

Au matin, l’intense douleur que m’infligeait mon pied me jeta en vrac au visage toutes les images de la veille, escortées d’un tas de sentiments désagréables : culpabilité, confusion, remords, haine, et surtout colère de ne pouvoir me retenir de faire n’importe quoi. Ces vérités me faisaient mal. Pourquoi alors, pourquoi est-ce que je me comportais ainsi ? Une inconsolable tristesse s’infiltrait dans mes veines pour envahir ma tête comme une drogue. Et lui, Angel, tel un médecin des âmes, venait chaque fois me relever. Il épongeait patiemment les gouttes de sueur qui se condensaient sur mon front et essuyait ma bouche des traces que l’écœurement y avait laissées.

Le résultat de mes absurdités résidait tout entier dans ce pied, méconnaissable, dont les élancements battaient la mesure de ma vaste connerie. J’ai sautillé jusqu’à la cuisine pour regarder l’heure à l’horloge du four. 8 h 00. Angel dormait-il encore ? Allait-il me maudire de le réveiller si tôt un dimanche ? Quelle explication fallait-il que j’invente à cet accident ?

Officiellement, je m’étais pris un vol plané dans le couloir de l’immeuble sur le marbre poli, consciencieusement entretenu par un concierge scrupuleux de le rendre luisant et particulièrement glissant. J’avouerais à Angel la vraie version sachant qu’il ne dirait rien pour m’accabler. Il me connaissait trop et il savait aussi que jamais je ne lui aurais menti. Notre relation était devenue telle qu’à la place des réprobations, il faisait preuve d’une grande mansuétude en toutes circonstances.

- Houlala, comment as-tu fait ça ?

Il était consterné devant l’énormité de mon pied qui n’avait pas cessé d’enfler et qui tournait à une imperceptible teinte bleutée. Il m’a souri avec compassion, de l’air désolé qui définissait désormais ses sentiments à mon égard. Il avait fallu tout ce temps et notre séparation pour qu’il m’accepte telle que j’étais et qu’il manifeste de l’indulgence pour mes actes irréfléchis.

À mon tour, je lui en étais reconnaissante, ce que j’avais rarement ressenti durant notre mariage. En y regardant bien, c’était mieux ainsi. Enfin, le fait que je n’aie pas éprouvé ce sentiment lorsque nous étions ensemble. Ma gratitude aurait signifié qu’il m’aurait considérée avec une sorte de pitié et c’est quelque chose que je n’aurais pas supporté. Quant à la rupture, qui remontait quand même à plus de sept ans, je n’avais toujours pas pu déterminer si elle avait été un bien faire ou un mal faire. Je l’avais dépassée, transcendée, nous avions vécu et nous vivions encore dans cet espace où la réalité n’existe pas.

- Tu crois qu’il est cassé ?

- Je ne sais pas. Il faut faire une radio. Mais que s’est-il passé ?

- Je crois que j’étais un peu bourrée hier soir… J’ai voulu danser sur le bar… Bon ça va, m’engueule pas, j’ai déjà assez mal comme ça !

Heureusement que ce service s’appelle les urgences. C’est un peu comme à l’aéroport. Tout s’y passe avec une lenteur qui a cependant l’avantage d’enseigner la patience et la gestion du stress, l’espoir d’un beau voyage en moins. Enfin le diagnostic fut posé : « entorse du tarse ». L’expression m’a parue comique, beaucoup moins le plâtre sur lequel je ne pourrais pas marcher et qui ne me permettrait pas de me chausser pendant plusieurs semaines.

Arrivés devant chez moi, il était presque midi. Je lui avais gâché toute sa matinée. Et pourtant, aucun reproche. Il a garé la voiture devant l’immeuble bien que des plots l’interdisent. Il m’a dit de ne pas bouger. Il a contourné le véhicule et m’a ouvert la portière. Quelle galanterie ! Si seulement il avait eu de telles manières lorsque nous étions mariés ! Mais il a fait encore mieux. Il m’a soulevée dans ses bras et m’a portée jusqu’au seuil de mon appartement pour que je n’aie pas à gravir la volée d’escaliers.

Il est impossible de garder l’anonymat dans cette ville. Des amis d’autrefois qui passaient par là nous avaient aperçus juste à ce moment précis. Quelques jours plus tard, les ayant rencontrés par hasard, ils m’ont demandé :

- Vous vous êtes remis ensemble avec Angel ?

- Non, pourquoi ?

Ils n’ont pas trop eu l’air de me croire. Ils avaient envie d’en savoir plus. Hé ben non, rien à ajouter. Rien à expliquer. Rien à vous mettre sous la dent pour alimenter vos ragots.

- C’est-à-dire qu’on vous a vus dimanche devant chez toi… (En principe, lorsque les gens emploient cette expression en début de phrase, c’est qu’ils sont gênés d’avoir fait une bourde et qu’ils essaient de se disculper).

- Oui et alors ? Regardez cet homme là-bas. Il a une pipe à la bouche, mais ce n’est pas pour ça qu’il fume ! Bon, allez, je me sauve, j’ai rendez-vous chez le kyné…

Je n’ai pas attendu leur réponse pour leur tourner le dos. Je me suis éloignée en claudiquant. Ils ont découvert mon pied qu’ils n’avaient pas remarqué jusque-là. Il n’était pas chaussé. Une bande Velpeau enveloppait le plâtre qui faisait ressembler ma jambe à un tuyau de poêle. Mes orteils gigotaient à l’air libre au bout de ce carcan. J’aurais voulu voir leurs têtes, ils devaient avoir l’air ridicule !

Je ne savais pas si c’était à cause de cette brève conversation ou parce que je réalisais que j’étais seule pour affronter l’adversité, mais je me suis soudain sentie l’esprit vide. Aucune pensée ne le traversait. Le contrecoup du choc peut-être. En principe, je suis sujette à ce genre de réaction à retardement.

Oui, entre le bien faire et le mal faire, il existe un espace, celui où Angel et moi nous nous rencontrions. Peu d’êtres pénètrent ce qui ressemble à un désert, par peur de mourir de soif. La plupart ne croient pas, et pourtant c’est vrai, que celui qui est dans le besoin finit par trouver ce qu’il cherche. Hélas, ils ne savent pas non plus ce à quoi ils aspirent.

Mon père disait souvent, avec son accent italien qui m’avait toujours fait rire, parce que je m’imaginais qu’il faisait exprès pour m’amuser : « Tu sais, ma chérie, ce qui est le plus lamentable ? C’est qu’ils ignorent où est leur place. » Réflexion hermétique dont il avait le secret. Mais en ces temps-là, je ne me posais pas de questions. J’étais jeune et insouciante. Je laissais fermé ce qui avait un couvercle.

À présent, je m’efforçais de considérer la vie comme un passage qui n’est ni bien ni mal. Il revient à chacun de le remplir de ce qui constituera son propre royaume. Dans cette étendue vierge entre l’être et le non-être, tout au long de ce chemin, il faudrait prendre un maître qui nous enseigne juste l’essentiel et nous apprenne à éliminer le superflu, car comme a dit le prophète :

« Qui entrera dans la Voie sans un guide nécessitera cent ans pour accomplir un voyage de deux jours. Le pèlerin solitaire marche pendant des années à l’écoute d’une voix qui ne se manifeste pas et peu à peu ses lèvres s’assèchent. Il s’assied, épuisé, à l’ombre du seul arbre qui se dresse dans ce désert sans frontières, dont la lumière aveuglante s’étend à perte de vue. Apparaît alors une silhouette vêtue d’un long manteau vert. Elle s’approche comme un mirage dont les contours ondoient dans la chaleur. Cet homme sans visage tape le sol de son bâton et là, surgit une source où s’abreuve le voyageur. Penché sur ses deux mains réunies pour former une coupe, il boit. Et tandis qu’il se rassasie, il entend l’apparition lui dire : « Dans ce chemin, vous n’avez aucun compagnon plus fidèle que vos actions ». Mais quand il relève la tête, l’inconnu a disparu, la source est retournée sous terre. Il réfléchit qu’il a erré près de cent ans dans cet espace entre le bien et le mal, ce chemin étroit de la vérité, et que son seul guide a été son cœur. Il a terrassé l’ombre omniprésente de ses peurs, et maintenant il sait que cet ennemi n’était autre que lui-même. Arrivé au fondement, il peut enfin mettre un terme à sa quête. Alors son unique désir est de fermer les yeux pour se reposer et goûter la quiétude qu’il a cherchée toute sa vie ». (Rumi)

2

Je n’irais pas jusqu’à dire que j’étais coutumière des accidents de voltige. J’en avais vécus de mémorables pourtant, qui m’avaient valu, outre mon entorse, une hanche déboîtée sur la place du port à la fête de la musique, une jambe cassée au festin d’adieu de mes compagnons de voyage sur la plage de Punta Cana, une main brisée au cocktail commémoratif des anciens de mon école, plus quelques égratignures de petite envergure et quelques bleus sans importance, qui ne nécessitèrent aucune intervention du corps médical.

Force est de constater que j’avais toujours un verre dans le nez (façon de parler) lorsque j’accomplissais ces exploits. Fallait-il y voir une relation directe avec la boisson ? Je n’avais pourtant jamais lu sur les étiquettes des bouteilles les mêmes avertissements que sur les paquets de cigarettes : « L’alcool nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. » (C’est vrai, j’aurais pu m’écraser sur quelqu’un et le blesser). Ou : « L’alcool provoque des maladies graves. » (des chutes à répétition, par exemple). Ou, tout simplement : « L’alcool tue. » (C’est net, c’est concis, radical, et dans ce cas-là il n’y a plus rien à ajouter car c’est déjà trop tard).

J’avais vécu ma rupture avec Angel comme une petite mort. Mais nul ne sort indemne du royaume souterrain. Personne ne peut en revenir sans acquitter le prix fort. Tout le monde connaît le châtiment d’Orphée pour s’être retourné malgré les instructions strictes qu’il avait reçues. Mais qui se souvient d’Innana, la Dame du Ciel, déesse de l’Amour et de la Guerre, qui devait trouver un remplaçant pour sortir des enfers ? Violemment courroucée par son époux Dumuzi qui n’avait pas levé le petit doigt pour la ramener, elle le désigna sans pitié pour remplir ce rôle. Ils devraient tour à tour séjourner sous terre six mois par an durant l’éternité. Somme toute, un partage de patrimoine équitable, si l’on considère la vie comme un bien précieux.

À ma décharge, mon divorce m’avait anéantie et j’avais emprunté le chemin du monde inférieur. Entre tout ce qui avait été proposé à mon esprit (luxure, violence, drogue, mépris, haine, indignation, médication, suicide, sport, occupation professionnelle, réducteur de tête, humour noir), j’avais choisi l’alcool comme substitut. La moitié du temps, quand je touchais le fond, l’ivresse me ramenait à l’air libre, dérobant à ma vue mon cadavre qui pendait à un clou.

Ce lundi soir de novembre, cependant, où j’avais encore appelé Angel à mon secours, les circonstances ne tombaient pas sous le coup de la généralité. J’étais totalement sobre et depuis que j’avais créé mon propre bureau d’études, j’étais devenue globalement très sage. J’avais juste banalement glissé sur le carrelage mouillé de la coursive sans aucune autre raison que la pluie l’avait transformée en patinoire. Considérant que la vie se résume à payer ses fautes, je n’avais pas dû être suffisamment punie pour mes actions passées et là, sûrement, je ramassais le paquet pour éponger ma dette. Il existe une justice immanente qui s’arrange toujours pour rattraper le fautif, parfois lorsqu’il s’y attend le moins et pas forcément au moment opportun.

Je suis sortie catastrophée de l’hôpital le lendemain, et remarquablement édentée. Les minuscules éclats de mes dents brisées avaient été extraits avec une délicatesse et une précision incomparables. Mais, afin de faire durer le plaisir, mon maxillaire s’était fracturé et je devrais patienter quelques semaines avant d’envisager le moindre appareillage, même provisoire.

Il va sans dire que c’est en larmes que je rentrai chez moi. Par cette belle journée d'automne où le soleil oblique traversant les branches sans feuilles de la haie, se répandait dans mon salon comme une chaude caresse, je sentais la perplexité me gagner. Bouffie par l’œdème, je n’osais pas me confronter au miroir ni envisager de sortir. J’en oubliais presque mon chantier, qui m’a fourni, en définitive, le mobile de braver l’adversité, au moyen d’une grande écharpe enroulée autour de mon beau visage (en temps ordinaire ; là j’en pris une deuxième conscience, ce qui me fit perdre une partie de mes complexes).

J’ai frisé l’exploit, mais j’ai tenu promesse. La livraison de mon chantier a eu lieu comme prévu quelques jours avant les fêtes et mes clients ont manifesté leur satisfaction en m’honorant d’une invitation dans un restaurant gastronomique local. Par la suite, nous sommes devenus amis et je leur ai servi de guide pour leur faire découvrir la région. Nous avons partagé des bonheurs inoubliables, maints fous rires et des aventures singulières, comme l’illustrent fort bien ces photos où je suis juchée à califourchon sur les branches émondées des platanes qui bordent la Concha à Saint-Sébastien. Grâce à leur compagnie, je reprenais le dessus, j’envisageais la nouvelle année avec une plus grande sérénité.

Avec des dents toutes neuves plus belles que nature, j’avais réappris à sourire. Je me décrétais apte à reprendre ma vie en main. J’ai eu envie de courir et j’allais régulièrement me défouler sous les arbres du parc comme un jeune animal qui a besoin de respirer les odeurs de la terre. Le désir de me sentir jolie m’envahissait avec le collatéral vœu inavoué de séduire.

Quelques mois auparavant, seule et dépitée à la fin de l’été, par un temps maussade lors d’un week-end sans programme, délaissant le ménage, traînant chez moi en peignoir, fumant clope sur clope en écoutant de la musique déprimante (dans ces cas-là, je ne fais pas dans la dentelle), craignant de me trouver déjà, si jeune, sur une voie de garage, je m’étais inscrite sur un site de rencontres, conseillée par ma cousine Anna qui avait fini par y dénicher l’âme sœur. Lasse de la monotonie de mon quotidien, croyant encore aux contes de fée, j’espérais y découvrir le Prince charmant, mais tous ces fiancés virtuels dévoilaient rapidement leur ambivalence en devenant tout à coup Princes des Ténèbres.

Anna m’avait toutefois prévenue qu’il ne fallait pas prendre ces contacts au premier degré, et que certains pouvaient même être franchement décevants. « En effet et pommes vertes », « tu l’as dit bouffi », « t’as raison Jason », j’aurais pu citer toutes les expressions populaires qui décrivent la véracité de cette mise en garde.

Ma grand-mère avait coutume de dire que « les hommes ne valent même pas la corde pour les pendre ». Après plusieurs semaines de chat infructueux avec plusieurs d’entre eux, j’ai pu vérifier cette sentence. Je n’y avais trouvé que des égoïstes, des mythomanes, des envieux, des fats, des queutards, des lâches, des avides, des pseudo-intellos, des profiteurs, des obsédés, des alcoolos, des ignares, des insensibles, des cocus, des menteurs, des hâbleurs, des prétentieux, des traîtres, des jaloux, des pavaneurs, des ennuyeux, des goujats, des pervers polymorphes, des imbéciles heureux. Un palmarès de gros connards qui s’ignorent. À vous dégoûter de l’amour.

La tête de liste s’appelait Bernard. Il avait un visage agréable, mais je me méfiais des photos. Nous avons correspondu quelque temps jusqu’au premier coup de fil. Il parlait vulgairement avec l’accent du pays des ploucs. J’ai vérifié sa fiche :

Profession : écrivain

Âge : 45 ans

Taille : 1,80 m

Poids : 85 kg

La description ne correspondant pas vraiment à la photo, je lui ai demandé s’il pouvait m’en envoyer d’autres, plus récentes. J’ai reçu toute une série d’images écœurantes. Tout d’abord en entier celle qu’il avait mise sur le site et qui était tronquée. En réalité, il était tranquillement en train de se masturber la tête tournée vers l’objectif, allongé sur le côté pour montrer ses blanches fesses.

Suivirent plusieurs gros plans de son sexe en érection, qu’il avait empoignée à deux mains pour le faire tenir droit, devant un miroir de Prisunic au cadre de plastique bleu. Je passai rapidement pour arriver à celles qu’il venait juste de prendre. Il était énorme, d’une nudité flasque, et ses traits accusaient quinze ans de plus.

J’étais révoltée. Je ne lui ai plus écrit. Surpris, il m’a envoyé un mail de trois pages où il anticipait notre première rencontre, en me dépeignant à genoux devant lui le pantalon en bas, en train de le sucer goulûment. J’ai failli vomir. Je n’ai pas tout lu. Je l’ai prié de ne plus me contacter, le menaçant de porter plainte. Il s’est excusé en bafouillant qu’il pensait sincèrement que sa lettre stimulerait ma libido et qu’il y avait cru, lui, à une possible romance.

Un peu refroidie, c’est avec circonspection que j’ai accueilli un nouveau visiteur de ma page. Il s’appelait André, il habitait Pau à seulement une heure de route. Il ne faisait aucune allusion au sexe, aucun commentaire scabreux, il avait l’air relativement normal et j’ai donc accepté de le rencontrer. Je n’ai pas eu le flash. Il paraissait lui aussi beaucoup plus âgé que sur les photos. Nous avons néanmoins passé une bonne soirée au restaurant où il m’avait invitée et il a repris la route. Il avait sans doute compris que je ne lui proposerais pas de venir chez moi boire le fameux dernier verre, ce qui se traduit par tirer un coup comme chacun sait.

Il m’a envoyé plusieurs messages à quelques jours d’intervalle et comme je ne répondais pas assez vite à son goût, ni dans le sens qu’il attendait, il a piqué la mouche. Il m’a insultée, traitée d’allumeuse, de profiteuse pour m’être fait payer à dîner (il avait insisté pour régler la note que je lui avais proposé de partager), et tutti quanti. J’ai vite coupé court.

Quant au troisième, c’est moi qui ai amorcé le dialogue. Plutôt beau gosse, l’air candide, brun aux yeux verts, juste comme je les aimais. Bonne situation, sportif, divorcé et six ans de moins que moi, ce qui ne me dérangeait pas. Lui non plus d’ailleurs, car il l’ignorait. J’avais honteusement menti sur ma fiche en me rajeunissant de dix ans. Je ne paraissais pas mon âge, je pouvais donc me le permettre. Je n’avais jamais eu de commentaire à ce sujet.

Nous avons passé trois semaines à faire connaissance sur le Web. Plutôt intelligent, cultivé, plein d’humour, l’œil vif, la plume acerbe, juste comme je les voulais. Cette fois-ci c’est moi qui ai entrepris le voyage jusqu’à Bordeaux.

Il m’a reçue chez lui où il m’avait préparé le déjeuner de midi. Je m’étais levée tôt et c’est vrai qu’après deux heures de route, mon estomac émettait les prémices de la faim.

Roland (c’était son nom) devait imaginer que toutes les filles s’alimentent comme des oiseaux et préférablement de mets light. Il m’a servi un poisson vapeur (du reste délicieux) sans aucun accompagnement. Pas d’entrée, pas de pain, pas de dessert. Il m’a parlé (beaucoup) de sa fille, m’a montré (beaucoup) de photos d’elle. Il a mis (beaucoup) de musique ringarde et il a servi (beaucoup) à boire. Côte à côte sur le canapé, nos corps se sont frôlés, puis étreints, et nous avons fait l’amour comme des bêtes. J’en avais envie et lui aussi.

Angel, qui était devenu mon plus fervent confident et conseiller, m’avait demandé de lui envoyer un texto pour le rassurer que tout allait bien. On ne savait jamais sur qui l’on pouvait tomber. Je lui ai juste écrit « un peu pervers, mais baisable ». La réaction ne s’est pas fait attendre. Lorsque j’ai rigolé, il a compris que c’était une blague et m’a traitée d’idiote.

Nous avons passé la soirée gentiment comme un vieux couple, à moitié dévêtus, avalant une pizza réchauffée devant la télé. Le lendemain, il est parti travailler tandis que je suis restée pelotonnée dans le lit, respirant nos odeurs mêlées, avant de me décider à rentrer.

Plusieurs semaines ont passé avant d’avoir l’opportunité de nous revoir, pendant lesquelles nous avons longuement conversé chaque jour au téléphone. J’éprouvais un sincère béguin, j’étais persuadée qu’il était réciproque. Les retrouvailles m’ont convaincue du contraire. J’ai eu un petit pincement au cœur, mais je n’ai rien laissé paraître. Il m’a fallu quelque temps et une ou deux cuites pour réintégrer la plateforme de la réalité, mais sans amertume. Nous avons conservé des liens que sa délicatesse et sa courtoisie ont transformés en amitié. Quant à Feeric, tout était à refaire.

Puis, j’ai connu Albert, sympa mais pas mon style, pas très propre sur lui et pas un foudre de guerre au plumard.

Après lui, ce fut le tour de Christophe. Il est d’usage d’insérer un titre aux mails sur Feeric et le sien : « Reine de Beauté ? » m'avait interpellée. C’est comme ça, on a beau être aguerrie, la flatterie touche toujours quelque part. Le corps du texte était bref, bien tourné, il maniait le langage avec élégance, mais il n’avait pas mis sa photo pour raisons professionnelles. Il devait préserver sa réputation car il était très connu sur la place. Effectivement, plusieurs mois plus tard, alors que lui-même ne me donnait plus de nouvelles depuis longtemps, j’entendais encore parler de lui comme d’un vrai glandeur.

« Je suis un gentleman, vous verrez, j’ai du charme, je suis sûr que je saurai vous faire vibrer ».

J’ai cliqué sur sa page qui ne relatait pas grand-chose, à part :

Profession : libérale (il n’aurait pas dû mettre le « e » à la fin)