9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Sprache: Deutsch

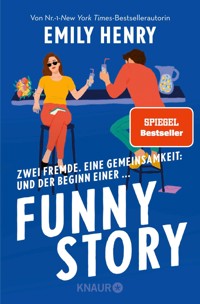

Zwei Fremde – zwei gebrochene Herzen – ein verrückter Plan für den Sommer. Bestseller-Autorin Emily Henry begeistert in ihrer RomCom »Funny Story« mit klugem, warmherzigem Humor, Figuren zum Verlieben und den ganz großen Gefühlen. »Seit Jahren ist Emily Henry die Königin der romantischen Liebesgeschichten, und daran wird sich so bald nichts ändern.« Cosmopolitan »Eine meiner Lieblingsautorinnen.« Colleen Hoover Daphne ist gestrandet. Ausgerechnet im – zugegeben wunderschönen – Heimatort ihres Ex-Verlobten Peter am Lake Michigan, wo sie weder Freunde noch Verwandte hat. Denn Peter hat feststellt, dass er seine Kindheitsfreundin Petra liebt. Und auch wenn Daphne in Waning Bay zwar ihren Traumjob als Kinderbuchbibliothekarin gefunden hat, bezahlt der kaum die Rechnungen. Die Lösung? Eine WG mit dem einzigen Menschen, der Daphnes missliche Lage versteht: Petras Ex-Verlobter Miles. Eine Friends-to-lovers-Liebesgeschichte mit Humor und ganz großen Gefühlen Dummerweise ist der chaotische Miles, der Trost in herzzerrreißenden Lovesongs sucht, das genaue Gegenteil der pragmatischen Daphne. Also gehen sich die beiden möglichst aus dem Weg – bis sie eines Abends zusammen ihre Sorgen ertränken. Und einen Plan schmieden, der auch das Posten von ein paar absichtlich irreführenden Fotos ihrer gemeinsamen Sommer-Abenteuer vorsieht. Natürlich ist das alles nur Show. Denn wer würde schon einen Neuanfang wagen mit jemandem, dessen Herz genauso gebrochen ist wie das eigene? Witzig, klug, charmant und so romantisch: Emily Henry landet mit ihren humorvollen Liebesromanen jedes Mal auf Platz 1 der New York Times-Bestsellerliste. Auf TikTok hat die amerikanische Autorin weltweit eine riesige Fangemeinde. Dieses Buch gibt es auch als limitierte Paperback-Ausgabe mit Farbschnitt. Entdecke auch die anderen fröhlich-originellen RomComs der Bestseller-Autorin, die sich perfekt als Urlaubslektüre eigenen: - Happy Place - Kein Sommer ohne dich - Book Lovers - Verliebt in deine schönsten Seiten

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 569

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Emily Henry

Funny Story

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Naumann und Silke Jellinghaus

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Zwei Fremde – zwei gebrochene Herzen – ein verrückter Plan für den Sommer

Daphne ist gestrandet: in einer aus der Not geborenen WG, und das ausgerechnet mit dem Ex-Verlobten der Frau, für die sie gerade verlassen wurde! Dummerweise ist ihr neuer Mitbewohner Miles, der Trost in herzzerrreißenden Lovesongs sucht, das genaue Gegenteil der pragmatischen Daphne. Also gehen sich die beiden möglichst aus dem Weg – bis sie eines Abends gemeinsam ihre Sorgen ertränken. Und einen Plan schmieden, der auch das Posten von ein paar missverständlichen Fotos ihrer gemeinsamen Sommerabenteuer vorsieht. Natürlich ist das alles nur Show. Denn wer würde schon einen Neuanfang wagen mit jemandem, dessen Herz genauso gebrochen ist wie das eigene?

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

Danksagung

Für Bri, die mich in der Nacht, in der wir uns zum ersten Mal begegneten, vom Flughafen abholte und durch einen Schneesturm fuhr, ohne auch nur einmal zurückzublicken – mit dir habe ich das große Los gezogen.

1

Mittwoch, 1. Mai

Manche Menschen sind dazu geboren, Geschichten zu erzählen. Sie wissen genau, wie sie die Szenerie und die passende Atmosphäre aufbauen, wie sie den richtigen Blickwinkel finden, wann sie für einen dramatischen Effekt eine Pause einlegen oder elegant über unbequeme Details hinweggehen müssen.

Ich wäre keine Bibliothekarin geworden, wenn ich Geschichten nicht lieben würde, aber ich war nie besonders gut darin, meine eigene zu erzählen.

Wenn ich einen Cent für jedes Mal bekäme, das ich mich selbst bei einer Anekdote unterbrochen habe, um zu überlegen, ob das, was ich erzählen will, eigentlich wirklich an einem Dienstag passiert ist oder vielleicht doch an einem Donnerstag, dann hätte ich inzwischen mindestens vierzig Cent, und das bedeutet, dass ich viel zu viel Zeit meines Lebens für viel zu wenig Gewinn verschwendet habe.

Peter hingegen hätte null Cent, dafür aber ein gebanntes Publikum.

Ich liebte besonders die Art, wie er unsere Geschichte erzählte, den Tag unseres Kennenlernens.

Es war an einem späten Frühlingstag vor drei Jahren. Wir lebten damals in Richmond. Nur fünf Blocks trennten sein elegantes, im italienischen Stil saniertes Apartment von meiner mehr shabby als schicken Wohnung.

Auf meinem Weg von der Arbeit nach Hause machte ich einen Umweg durch den Park, was ich sonst nie tat, aber das Wetter war perfekt. Und ich trug einen Hut mit breiter, weicher Krempe, den ich noch nie getragen hatte, aber Mom hatte ihn mir die Woche zuvor geschickt, und ich hatte das Gefühl, es ihr zu schulden, ihn wenigstens einmal anzuprobieren. Ich las beim Gehen – ich hatte eigentlich geschworen, das nicht mehr zu tun, weil ich auf diese Weise einige Wochen zuvor beinahe einen Fahrradunfall verursacht hätte –, als plötzlich ein warmer Windstoß die Krempe meines Huts anhob und ihn über einen Azaleenbusch wehte. Direkt vor die Füße eines hochgewachsenen blonden Mannes.

Peter sagte, das sei wie eine Einladung gewesen. Er lachte ein wenig selbstironisch und fügte hinzu: »Bis dahin hatte ich nie an Schicksal geglaubt.«

Wenn es wirklich Schicksal war, dann kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass mich das Schicksal zumindest ein wenig hasst, denn als er sich bückte, um den Hut aufzuheben, riss ihn ein weiterer Windstoß wieder in die Höhe, und ich rannte ihm hinterher und direkt in eine Mülltonne.

Eine Mülltonne aus Metall, im Boden verankert.

Mein Hut landete auf einem Haufen weggeworfener Chinanudeln, mein Brustkorb rammte den Rand des Mülleimers, und ich landete keuchend auf dem Hintern im Gras. Peter beschrieb das als »entzückend tollpatschig«.

Er ließ den Teil aus, in dem ich eine Reihe Unflätigkeiten schrie.

»Ich habe mich in Daphne in dem Moment verliebt, in dem ich von ihrem Hut aufschaute«, sagte er dann und verschwieg die Müllnudeln in meinem Haar.

Als er mich fragte, ob mit mir alles in Ordnung sei, fragte ich zurück: »Habe ich einen Radfahrer umgebracht?«

Er dachte, ich hätte mir den Kopf angeschlagen. (Nein, bin nur schlecht darin, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen.)

In den letzten drei Jahren holte Peter unsere Geschichte bei jeder sich bietenden Gelegenheit aus der Mottenkiste. Ich war mir sicher, dass er sie in unsere beiden Ehegelübde und in seine Rede beim Hochzeitsempfang einfließen lassen würde.

Aber dann kam sein Junggesellenabschied, und alles änderte sich.

Die Geschichte kippte. Erhielt eine neue Perspektive. Und in ihrer Neufassung war nicht länger ich die weibliche Hauptfigur, sondern stattdessen nur das winzig kleine Hindernis, das von nun an dafür benutzt werden würde, ihre Geschichte etwas aufzupeppen.

Daphne Vincent, die Bibliothekarin, die Peter aus dem Müll gepflückt, beinahe geheiratet und dann am Morgen nach seinem Junggesellenabschied für seine »platonische beste Freundin« Petra Comer sitzen gelassen hatte.

Andererseits, wann würde er ihre Geschichte überhaupt je erzählen müssen?

Alle um Peter Collins und Petra Comer herum kannten ihre Geschichte: Wie sie sich in der dritten Klasse kennengelernt hatten, weil sie sich in alphabetischer Reihenfolge an die Tische setzen mussten, und wie sie dann über ihre geteilte Liebe zu Pokémon-Figuren Freundschaft schlossen. Wie bald darauf auch ihre Mütter Freundinnen wurden, nachdem sie die Klasse zusammen auf einen Schulausflug zum Aquarium begleitet hatten, und wie sich dann auch ihre Väter anfreundeten.

Das gesamte letzte Vierteljahrhundert fuhren die Collinses und die Comers zusammen in den Urlaub. Sie feierten gemeinsam Geburtstage, luden sich gegenseitig zum Weihnachtsbrunch ein, dekorierten ihre Häuser mit selbst gemachten Bilderrahmen, aus denen Peters und Petras Gesichter unter irgendeinem Spruch wie FÜR IMMER BESTE FREUNDE strahlten.

Das, so erzählte es mir Peter, machte ihn und die hinreißendste Frau, die ich je kennengelernt hatte, eher zu Cousin und Cousine als zu Freunden.

Ich als Bibliothekarin hätte mir wirklich einen Moment Zeit nehmen sollen, um über Mansfield Park oder Sturmhöhe nachzudenken, all diese Liebesgeschichten und verzwickten Schauerromane, in denen die zwei Hauptfiguren, die Seite an Seite aufgewachsen sind, erwachsen werden und ihre unsterbliche Liebe füreinander erklären.

Aber das tat ich nicht.

Also sitze ich jetzt hier in einer winzigen Wohnung und scrolle durch Petras öffentliche Social-Media-Accounts und sehe jedes noch so kleine Detail ihrer frischen Beziehung mit meinem Ex-Verlobten.

Jamie O’Neals Interpretation von »All By Myself« dringt so laut aus dem Nebenzimmer durch die Wand, dass der Couchtisch zittert. Mein Nachbar Mr Dorner hämmert gegen die Wand.

Ich höre es kaum, weil ich gerade ein Bild von Peter und Petra gefunden habe, auf dem sie zwischen ihren Eltern stehen, am Ufer des Lake Michigan, sechs abnorm attraktive Menschen, die mit abnorm weißen Zähnen strahlend in die Kamera lächeln, und darüber steht: Auf die besten Dinge im Leben lohnt es sich zu warten.

Wie aufs Stichwort schwillt die Musik an.

Ich knalle meinen Laptop zu und rappele mich vom Sofa auf. Diese Wohnung wurde gebaut, lange bevor die globale Erwärmung zum Thema wurde, als die Leute in Nord-Michigan noch keine Klimaanlagen brauchten, aber es ist erst der erste Mai, und die Wohnung fühlt sich mittags schon an wie ein Ziegelofen.

Ich gehe durch den Flur und klopfe an Miles’ Tür. Er hört mich nicht, Jamie singt so laut. Ich beginne zu hämmern.

Die Musik bricht ab.

Schritte schlurfen näher. Die Tür wird aufgerissen, eine Marihuanawolke wabert mir entgegen.

Die dunkelbraunen Augen meines Mitbewohners sind rot gerändert, und er trägt nur Boxershorts und eine muffige alte Decke, die er sich wie einen sehr traurigen Umhang um die Schultern gelegt hat.

Angesichts der Temperaturen in unserer Ofenwohnung kann ich nur annehmen, dass er das aus Anstandsgründen getan hat. Wirkt auf mich ein bisschen übertrieben für jemanden, der erst gestern Abend offenbar kurzzeitig vergessen hat, dass ich auch in dieser Wohnung wohne, während er ausgiebig bei offener Tür duschte.

Sein schokoladenbraunes Haar steht in alle Richtungen ab. Sein Bart in derselben Farbe ist vollkommen wirr.

Er räuspert sich. »Was ist?«

»Alles in Ordnung?«, frage ich, denn ich bin zwar an einen zerzausten Miles gewöhnt, aber nicht so sehr daran, dass er den traurigsten Song der Welt in voller Lautstärke hört.

»Jawohl«, sagt er. »Alles gut.«

»Könntest du bitte die Musik ein wenig leiser machen?«, frage ich.

»Ich höre gar keine Musik«, versetzt er todernst.

»Ähm, du hast sie gerade ausgemacht«, sage ich für den Fall, dass er schlicht zu high ist, als dass er sich weiter als drei Sekunden zurückerinnern könnte. »Aber sie ist wirklich laut.«

Er kratzt sich mit dem Fingerknöchel die Braue und runzelt die Stirn. »Ich schaue einen Film«, sagt er. »Aber ich kann ihn natürlich leiser machen. Sorry.«

Unwillkürlich spähe ich über seine Schulter, um besser sehen zu können.

Anders als der Rest der Wohnung, die vollkommen ordentlich war, als ich hier ankam, und die immer noch vollkommen ordentlich ist, ist dieses Zimmer die reinste Katastrophe. Die Hälfte seiner Schallplatten sind auf den Milchkästen gestapelt, in die sie wohl eigentlich gehören. Sein Bett ist nicht gemacht, eine zerwühlte Bettdecke und das Laken liegen in einem Klumpen darauf. Zwei abgetragene Flanellhemden hängen aus seinen halb offen stehenden Kommodenschubladen, wie kleine Gespenster, die er auf der Flucht erwischt und hier eingeklemmt hat.

In diametralem Gegensatz zu den Creme- und Taupetönen in meinem Zimmer herrscht hier eine chaotische, aber gemütliche Mischung aus Rost-, Senf- und Grüntönen aus den Siebzigern. Während meine Bücher alle ordentlich in meinem Regal und auf dem Brett, das ich über meinem Fenster angebracht habe, stehen, liegen seine (sehr wenigen Bücher) aufgeklappt mit dem Gesicht nach unten und gebrochenem Rücken auf dem Boden herum. Elektronikhandbücher, verschiedene Werkzeuge und eine offene Tüte mit sauren Bärenzungen sind auf seinem Schreibtisch verteilt, und auf dem Fensterbrett glimmt ein Räucherstäbchen zwischen einigen überraschend vitalen Zimmerpflanzen.

Aber eigentlich ist es sein Fernseher, der meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auf dem Bildschirm sieht man die ungefähr dreißigjährige Renée Zellweger in einem roten Pyjama einen Song in eine zusammengerollte Zeitschrift grölen.

»Oh mein Gott, Miles«, sage ich.

»Was?«, fragt er.

»Du schaust Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück?«

»Das ist ein guter Film«, ruft er ein wenig trotzig.

»Es ist ein toller Film«, erwidere ich. »Aber diese Szene ist nur ungefähr eine Minute lang.«

Er schnieft. »Na und?«

»Warum läuft sie dann schon seit mindestens« – ich werfe einen Blick auf mein Handy – »acht Minuten?«

Seine dunklen Brauen ziehen sich zusammen. »Brauchst du etwas, Daphne?«

»Könntest du es bitte einfach leiser stellen?«, frage ich. »Die Teller klirren in den Schränken, und Mr Dorner versucht schon, die Wohnzimmerwand niederzureißen.«

Wieder ein Schniefen. »Willst du mitgucken?«, bietet er an.

Da drin?

Zu großes Tetanusrisiko. Ein ziemlich kleinlicher Gedanke, klar, aber ich habe meinen Vorrat an Großzügigkeit gerade erst neulich aufgebraucht. Das ist eben so, wenn der Lebenspartner einen für die netteste, sonnigste, hübscheste Frau im ganzen Staat Michigan verlässt.

»Mir geht es gut«, sage ich zu Miles.

Wir stehen beide da. Mehr reden wir sonst auch nicht. Jetzt gerade sind wir praktisch dabei, einen Rekord zu brechen. In meinem Hals kitzelt es, meine Augen brennen. Ich sage: »Und könntest du bitte nicht in der Wohnung rauchen?«

Ich hätte ihn schon früher darum gebeten, nur dass dies hier rein technisch gesehen seine Wohnung ist. Er hat mir einen Riesengefallen damit getan, mich hier einziehen zu lassen.

Andererseits ist es ja nicht so, als hätte er viele Optionen gehabt. Seine Freundin war gerade ausgezogen.

In mein Zuhause.

Mit meinem Verlobten.

Er brauchte jemanden, der Petras Hälfte der Miete bezahlt. Ich brauchte einen Platz zum Schlafen. Habe ich da gerade schlafen gesagt? Ich meinte natürlich schluchzen.

Aber ich bin jetzt drei Wochen hier, und langsam reicht es mir, morgens bei der Arbeit so zu riechen, als wäre ich direkt vom Konzert der am wenigsten berühmten Spin-off-Band der Grateful Dead gekommen.

»Ich halte den Kopf aus dem Fenster«, sagt Miles.

»Was?«

Sofort schießt mir das Bild eines braunen Labradors im Auto in den Kopf, der mit offenem Mund in den Wind blinzelt. Die wenigen Male, die Miles und ich uns vor alldem hier getroffen haben, bei ein wenig zähen Pärchenabenden mit unseren jetzt miteinander verpartnerten Ex-Partnern, hat er mich immer an einen Labrador erinnert. Freundlich und drahtig mit einer Stupsnase, die ihn ein wenig jungenhaft aussehen lässt, und Zähnen, die irgendwie zu perfekt in seinem etwas zugewachsenen Gesicht wirken.

Die letzten drei Wochen haben ihren Tribut gefordert, und jetzt sieht er ein bisschen wild aus – wie ein Labrador, der von einem Werwolf gebissen und dann wieder ins Tierheim gebracht wurde. Ehrlich gesagt verständlich.

»Ich halte den Kopf aus dem Fenster, wenn ich rauche«, erklärt er.

»Okay«, sage ich. Mehr fällt mir nicht ein. Ich drehe mich um.

»Sicher, dass du den Film nicht mit mir schauen willst?«, fragt er.

Oh Gott.

Die Wahrheit ist, dass Miles wie ein netter Kerl wirkt. Wie ein wirklich netter Kerl! Und ich nehme an, dass das, was er jetzt fühlt, vergleichbar mit meiner eigenen totalen emotionalen Zerstörung sein muss. Ich könnte auf sein Angebot eingehen, mich in seinem Zimmer auf das ungemachte Bett setzen und eine romantische Komödie mit ihm schauen, während ich tausendfünfhundert Gramm Marihuanarauch durch die Poren aufnehme. Vielleicht wäre das sogar ganz nett, eine Weile so zu tun, als wären wir befreundet und keine Fremden, die durch diesen Albtraum von einer Trennung hier zusammen festsitzen.

Aber ich kann den Mittwochabend besser nutzen.

»Vielleicht irgendwann anders«, sage ich und gehe zurück zu meinem Computer, um nach neuen Jobs zu suchen, weit weg von Peter und Petra und weit weg von Waning Bay, Michigan.

Ich frage mich, ob die Antarktis wohl Kinderbuchbibliothekarinnen braucht.

Einhundertundacht Tage, dann bin ich hier weg.

2

Damals im April

Und so klingt der Rest der Geschichte, wenn ich diejenige bin, die sie erzählt: Peter Collins und ich verliebten uns eines Tages im Park, als der Wind mir den Hut vom Kopf riss.

Ich bin ohne Frage die schlechteste Smalltalkerin der Welt, aber er wollte gar keinen Small Talk.

Als ich ihm erzählte, der Hut sei ein Geschenk meiner Mutter, wollte er wissen, ob wir uns nahestünden, wo sie jetzt wohnte, was der Anlass für das Geschenk gewesen war, und übrigens, Herzlichen Glückwunsch, sind dir Geburtstage wichtig? Und als ich ihm sagte, danke, und Ja, ja, sie sind mir wichtig, sagte er, ihm auch, dass seine Familie Geburtstage immer eher wie riesige persönliche Erfolge behandelt hätte und nicht wie Zeitmarken. Und als ich sagte, das klinge wunderschön, das mit den Geburtstagen und seiner Familie, sagte er, Sie sind der Grund, warum ich immer irgendwann eine eigene große Familie wollte, und an diesem Punkt wäre ich schon hin und weg gewesen, selbst wenn er mich da nicht gefragt hätte – ganz so, als hätte sich kein Müll in meinem kastanienbraunen Haar verfangen: Was ist mit dir, willst du eine große Familie?

Dating mit Ende zwanzig ist die Hölle. Das hier war eine Frage, die ich sonst immer stellte, kurz bevor der Typ am anderen Ende der Leitung mich ghostete. Als wäre das ein förmlicher Antrag: Sollen wir die Drinks überspringen und stattdessen lieber ein paar Embryos einfrieren, für alle Fälle?

Peter war anders. Er war solide, beständig, praktisch. Die Sorte Mensch, der ich mir vorstellen konnte zu vertrauen, was mir nicht leichtfiel.

Innerhalb von fünf Wochen zogen wir zusammen, passten unsere Leben, unsere Freundeskreise, unsere Terminpläne einander an. Auf der ersten vollkommen übertriebenen Geburtstagsparty, die ich für ihn schmiss, verknallten sich Peters bester Freund Cooper und meine beste Freundin Sadie und kamen ebenfalls zusammen.

Innerhalb des ersten Jahres machte mir Peter einen Heiratsantrag. Ich sagte Ja.

Ein Jahr später, als wir unsere Hochzeit planten, machten wir uns auf die Suche nach einem Haus. Seine Eltern, zwei der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe, schickten ihm das Exposé eines wunderschönen alten Hauses nicht weit von ihnen in der kleinen Stadt am Lake Michigan, in der er aufgewachsen war.

Er hatte schon immer dorthin zurückziehen wollen, und jetzt, da er seinen Softwareentwickler-Job auch von zu Hause aus erledigen konnte, hielt ihn nichts mehr.

Meine Mom wohnte da schon in Maryland. Mein Dad, ein Titel, den man eigentlich in Anführungszeichen setzen müsste, lebte in Südkalifornien. Sadie und Cooper spielten mit dem Gedanken, nach Denver zu ziehen. Und sosehr ich meinen Job in Richmond auch liebte, was ich wirklich wollte – was ich immer gewollt hatte –, war, Kinderbuchbibliothekarin zu sein, und siehe da, die Öffentliche Bibliothek von Waning Bay bot genau diese Position an.

Also kauften wir das Haus in Michigan.

Na ja, er kaufte es. Ich war kaum kreditfähig und hatte nur wenige Ersparnisse. Er übernahm die Anzahlung und bestand darauf, auch die monatlichen Raten zu bezahlen.

Er war immer schon so großzügig gewesen, aber das war mir doch zu viel. Sadie verstand mein Problem damit gar nicht – Ich lasse Cooper wirklich alles bezahlen, sagte sie, er verdient einen Riesenhaufen mehr als ich –, aber Sadie war ja auch nicht von Holly Vincent großgezogen worden.

Meine toughe, fast schon übertrieben unabhängige Mutter würde es niemals gutheißen, wenn ich mich so sehr auf Peter verließ, also hieß ich es ebenfalls nicht gut.

Er fand einen Kompromiss: Ich sollte das Haus einrichten, handverlesene Stücke zu den Möbeln hinzufügen, die wir aus Richmond mitgebracht hatten, während er die laufenden Rechnungen beglich.

Die meisten seiner weit verstreuten Freunde hatten bequeme Bürojobs und konnten sich einen extra Kurztrip zu seinem Junggesellenabschied leisten. Während Sadie und der Rest meiner Freundinnen fast alle ebenfalls Bibliothekarinnen waren – oder Buchhändlerinnen, oder bisher noch erfolglose Autorinnen –, die sich das nicht leisten konnten. Cooper und sie wollten also ein paar Tage vor der Sommerhochzeit anreisen, und dann wollten wir meinen Junggesellinnenabschied feiern.

Also machte sich Peter vor drei Wochen, Anfang April, auf den Weg zu seiner letzten Nacht in Freiheit, und ich blieb in unserem buttergelben viktorianischen Haus zurück, um zu lesen. Von den ersten Stationen seines Abends schickte er mir lustige Gruppenfotos. Sein Bruder Ben, der aus Grand Rapids gekommen war, und Scott, sein Kumpel aus der Highschool, mit dem ich endlich so etwas wie ein Gesprächsthema gefunden hatte, nachdem ich die ersten vier Dune-Der-Wüstenplanet-Romane gelesen hatte, und ein paar Freunde aus Richmond. Sie standen alle Arm in Arm da, Peter in der Mitte, neben ihm, auf jedem Bild, seine elfenhafte, platinblonde, katzenäugige Göttin von einer besten Freundin, die unvergleichliche Petra Collins.

Petras Freund Miles war nicht zum Junggesellenabschied eingeladen worden. Peter hasste Miles nicht. Er fand nur, dass Miles nicht gut genug sei für Petra, weil Miles ein Kiffer ohne Collegeabschluss ist.

Petra ist auch eine Kifferin ohne Collegeabschluss, aber das ist vermutlich etwas anderes, wenn man eine absolute Traumfrau mit einer Bilderbuchfamilie und einem gut gepolsterten Bankkonto ist. Dann ist man keine Kifferin, sondern ein Freigeist.

Noch etwas, was ich nur äußerst widerwillig erwähne: Petra ist übernatürlich nett.

Sie ist eine Frau, die sofort mit jedem vertraut ist, und zwar so, dass man sich auserwählt fühlt. Sie nimmt einen immer beim Arm, lacht über deine Witze, schlägt auf der Damentoilette vor, dass du ihren Lipgloss mal ausprobierst, und besteht dann darauf, dass du ihn behältst, weil er »viel besser zu deinem Hautton passt«.

Ich wollte wirklich nicht eifersüchtig auf sie sein. Es war vollkommen logisch, dass sie auf seinen Junggesellenabschied ging. Sie war seine beste Freundin. Es war vollkommen logisch, dass ich es nicht tat. So funktionieren antiquierte Traditionen eben.

Ich hatte gehofft, lange genug wach zu bleiben, um Peter ein Glas Wasser und eine Ibuprofen in die betrunkene Hand drücken zu können, wenn er nach Hause käme, aber ich nickte auf dem Sofa ein.

Als ich beim Klicken des Türschlosses wach wurde, brannten alle Lichter im Wohnzimmer, sodass ich Peters Überraschung sehen konnte, mich hier vorzufinden.

Er sah ehrlich gesagt aus, als wäre er in seinem Wohnzimmer auf eine Frau gestoßen, die hier eingebrochen und sein Hauskaninchen gekocht hatte, und nicht auf seine liebende Verlobte, die sich auf dem Sofa eingekuschelt hatte. Aber noch klingelten die Alarmglocken nicht.

Es war schwierig, in Peters Nähe in Panik zu geraten. Er sah aus wie die fantasieloseste Interpretation des Erzengels Michael. Eins dreiundneunzig, goldblondes Haar, grüne Augen und eine starke, römische Nase.

Nicht dass ich irgendeine Ahnung hätte, was eine römische Nase ist. Aber immer wenn eine Autorin historischer Liebesromane eine erwähnt, muss ich an Peters Nase denken.

»Du bist ja wieder da«, krächzte ich und stand auf, um ihn zu begrüßen. Er wurde in meiner Umarmung ganz steif, und ich rückte etwas von ihm ab, die Hände noch um seinen Nacken geschlungen. Er nahm meine Handgelenke und löste sie, um sie zwischen uns festzuhalten.

»Können wir kurz reden?«, fragte er.

»Natürlich?« Ich sagte es wie eine Frage. Es war auch eine.

Er führte mich zum Sofa, damit ich mich hinsetzte. Dann müssen wohl ein paar tektonische Platten der Erde zusammengekracht sein, denn die ganze Welt schien zu kippen. In meinen Ohren klingelte es so laut, dass ich nur Fetzen dessen hörte, was er sagte. Nichts davon konnte stimmen. Es ergab einfach keinen Sinn.

Zu viel getrunken …

Alle sind nach Hause gegangen, aber wir sind noch geblieben, um etwas auszunüchtern …

Eins führte zum anderen, und …

Gott, es tut mir so leid, ich wollte dich wirklich nicht verletzen, aber …

»Du hast mich betrogen?«, quiekte ich endlich, während er dabei war, irgendeinen weiteren völlig unverständlichen Satz zu produzieren.

»Nein!«, sagte er. »Ich meine, so war es nicht. Wir sind … sie hat mir gestanden, dass sie mich liebt, Daphne. Und ich habe begriffen, dass ich das auch tue. Lieben. Sie. Verdammt, es tut mir so leid.«

Noch mehr Es-tut-mir-leids.

Noch mehr Geklingel in den Ohren.

Noch mehr Plattitüden.

Nein. Nein, er hat mich nicht betrogen? Nein, er hat einfach jemandem seine Liebe gestanden, der nicht ich war? Ich versuchte, die Puzzlestücke zusammenzufügen, doch nichts passte. Kein Satz, den er sagte, passte zum anderen.

Endlich verstand ich etwas, was wichtig klang, wenn ich nur den Kontext herausfinden konnte: eine Woche.

»Eine Woche?«, sagte ich.

Er nickte. »Sie wartet gerade auf mich, damit wir sofort gehen können. Damit wir dir nicht in die Quere kommen, während du die Dinge regelst.«

»Eine Woche«, wiederholte ich. Ich verstand es immer noch nicht.

»Ich habe mal ein bisschen gegoogelt«, sagte er. Er beugte sich vor, um einen gefalteten Zettel aus seiner Gesäßtasche zu ziehen, und gab ihn mir.

Ein völlig verblendeter Teil von mir dachte, das sei vielleicht eine Entschuldigung, ein Liebesbrief, der all das hier … nicht okay, aber doch rettbar machte.

Stattdessen war es ein Ausdruck mit Wohnungsangeboten in der Nähe.

»Du ziehst aus?«, würgte ich hervor.

Sein Hals rötete sich, sein Blick glitt zur Eingangstür. »Na ja, nein«, sagte er. »Das Haus läuft auf meinen Namen, also …«

Er verstummte und erwartete wohl, dass ich den Satz beendete.

Endlich tat ich es.

»Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen, Peter?« Ich sprang auf. Ich spürte da noch keinen Schmerz. Das kam erst später. Zuerst war da nur die Wut.

Er stand ebenfalls auf, die Brauen bis zu seinem perfekten Haaransatz hochgezogen. »Wir wollten nicht, dass das passiert.«

»Natürlich wollte sie, dass das verdammt noch mal passiert, Peter! Sie hatte fünfundzwanzig Jahre lang Zeit, um dir zu sagen, dass sie dich liebt, und hat gestern Abend gewählt!«

»Sie hat es nicht gewusst«, sagte er, ganz der Beschützer. Der sie vor der Wucht dieses emotionalen Desasters beschützte, während ich ganz allein war. »Erst als sie begriff, dass sie mich verlieren würde.«

»Du hast mich hierhergebracht!«, schrie ich halb, halb lachte ich irre. »Ich habe meinen Freundeskreis zurückgelassen. Meine Wohnung. Meinen Job. Mein ganzes Leben.«

»Ich fühle mich so schrecklich«, sagte er. »Du hast ja keine Ahnung.«

»Ich habe keine Ahnung, wie schlecht du dich fühlst?«, wollte ich wissen. »Wo soll ich denn hin?«

Er deutete auf die Wohnungsangebote, die jetzt auf dem Fußboden lagen. »Sieh mal«, sagte er. »Wir fahren weg, um dir ein wenig Raum zu geben, etwas zu finden. Wir sind erst nächsten Sonntag wieder da.«

Wir.

Wieder da.

Oh.

Oh Gott.

Sie erwarteten nicht nur von mir, dass ich ausziehen sollte.

Sie zog ein. Wenn sie von ihrem sexy Frischverliebten-Ausflug zurückkamen, der mir hier als besonders freundliches Entgegenkommen verkauft wurde. Ich hätte beinahe gefragt, wohin sie fahren wollten, aber das Letzte, was ich brauchte, war ein Bild in meinem Kopf von den beiden, wie sie sich vor dem Eiffelturm küssten.

(Falsch. Später erfuhr ich, dass sie sich die Amalfiküste entlang geküsst hatten.)

»Tut mir wirklich leid, Daph«, sagte er, beugte sich vor und küsste mich auf die Stirn wie ein wohlwollender Vater, der leider in den Krieg ziehen muss.

Ich schubste ihn weg, und er riss eine Sekunde lang schockiert die Augen auf. Dann nickte er düster und ging zur Tür, ohne etwas mitzunehmen. Als hätte er bereits alles, was er brauchte, und nichts davon wäre in diesem Haus.

Als die Tür ins Schloss fiel, riss etwas in mir.

Ich packte einen der riesigen Behälter mit Hochzeitsmandeln, die Mrs Collins bei ihrem letzten Ausflug in den Supermarkt mitgebracht hatte, und rannte hinaus, immer noch im seidenen Pyjama, den mir Peter letztes Weihnachten geschenkt hatte.

Er blickte ängstlich über die Schulter zu mir zurück, als er auf den Beifahrersitz von Petras Jeep mit offenem Verdeck kletterte. Sie hielt den Blick entschlossen nach vorn gerichtet.

»Du bist so ein beschissenes Arschloch!« Ich schleuderte eine Handvoll Mandeln nach ihm.

Er jaulte auf. Ich warf noch eine Handvoll aufs Heck. Petra startete den Motor.

Ich rannte die Einfahrt hinunter hinter ihnen her und warf den ganzen Behälter nach dem Jeep. Er traf ein Rad und kollerte dann zum Straßenrand, während die beiden in den Sonnenuntergang hineinfuhren.

Sonnenaufgang. Egal.

»Wo soll ich bloß hin?«, fragte ich wimmernd, als ich in das taufeuchte Gras unseres – ihres – Vorgartens sank.

Ich blieb da ungefähr zehn Minuten und starrte auf die Straße. Dann ging ich wieder hinein und weinte so sehr, dass ich mich sicher übergeben hätte, wenn ich nicht an diesem Abend vergessen hätte zu essen. Ich war keine große Köchin, und außerdem achtete Peter sehr auf seine Ernährung. Wenig Kohlenhydrate, viel Protein. Ich wühlte in unseren halb leeren Küchenschränken herum und machte mir eine Packung Fertigmakkaroni.

Dann hämmerte jemand gegen die Tür.

Dumm, wie ich bin, war meine erste Vermutung, dass Peter zurückgekehrt war. Dass er am Flughafen plötzlich zu Sinnen gekommen und dann schnell zurückgerast war.

Aber als ich die Tür öffnete, stand da Miles mit roten Augen, entweder vom Weinen oder vom Rauchen, und streckte mir einen Zettel mit drei Sätzen darauf entgegen, den Petra ihm auf ihren Sofatisch gelegt hatte. Er hielt ihn, als wäre er eine Heugabel oder vielleicht auch eine weiße Kapitulationsflagge.

»Ist sie hier?«, fragte er mit belegter Stimme.

»Nein.« Ich fühlte mich wie betäubt. »Ich habe ein paar Hochzeitsmandeln nach ihnen geworfen, und sie sind weggefahren.«

Er nickte und sah jetzt noch trauriger aus. Als wüsste er genau, was das bedeutete, und dass es nicht gut war.

»Mist«, sagte er mit rauer Stimme und ließ sich gegen den Türrahmen sinken.

Ich schluckte einen Kloß herunter, der sich anfühlte wie Stacheldraht. Oder vielleicht war es auch das Knäuel des Pragmatismus der Vincent-Familie, den ich von meiner Mutter geerbt hatte, diese alte vertraute Fähigkeit, die negativen Gefühle als Treibstoff zu nutzen, um den Scheiß. Zu. Erledigen.

»Miles«, sagte ich.

Er schaute hoch, sein Gesichtsausdruck völlig niedergeschlagen, aber zwischen seinen Brauen lauerte ein kleines Fünkchen Hoffnung. Als glaubte er, ich würde jetzt verkünden, dass die ganze Sache wahnsinnig lustig sei und kein irrwitziger Streich.

»Wie viele Zimmer hat deine Wohnung?«

3

Samstag, 18. Mai

Um ehrlich zu sein, ist Miles Nowak ein guter Mitbewohner.

Abgesehen von den gelegentlichen Einladungen, einen Film mit ihm zu schauen, oder Textnachrichten, in denen er fragt, ob ich etwas vom Markt brauche, lässt er mich völlig in Ruhe. Nach meiner Bitte, doch nur draußen zu rauchen, hat er offenbar wirklich damit aufgehört, nur seinen Kopf aus dem Fenster zu halten, denn ich habe seit Wochen kein Gras mehr im Flur gerochen. Ich höre auch keine ohrenbetäubenden, getragenen Jamie-O’Neal-Songs mehr. Tatsächlich wirkt er ganz in Ordnung. Ich würde niemals auf die Idee kommen, dass ihm gerade auf schreckliche Weise das Herz gebrochen worden ist, wenn ich sein Gesicht nicht vor sechs Wochen gesehen hätte, an dem Tag, an dem es passierte.

Ohne darüber zu diskutieren, haben wir ganz leicht einen Badezimmerplan entwickelt, der gut funktioniert. Er ist eine Nachteule, und ich stehe meistens gegen halb sieben oder sieben morgens auf, egal ob ich in der Bibliothek die Morgenschicht habe oder nicht. Und da er nur selten zu Hause ist, hinterlässt er auch kein schmutziges Geschirr »zum Einweichen« im Ausguss.

Aber die Wohnung an sich ist winzig. Mein Zimmer ist praktisch ein besserer Schrank.

Tatsächlich benutzte Petra es auch als solchen, als sie noch hier wohnte.

Vor einem Jahr wäre die Größe kein Problem gewesen.

Ich war schon immer eine entschlossene Minimalistin. Seit meine Eltern sich getrennt hatten, waren Mom und ich oft umgezogen, immer den Beförderungen der Bank hinterher, in der sie arbeitete, und später, um dabei zu helfen, neue Filialen zu eröffnen. Wir beauftragten nie ein Umzugsunternehmen, nur die jeweiligen Typen, die gerade auf ein Date mit Mom aus waren, kamen, um zu helfen, daher lernte ich, mit leichtem Gepäck zu leben.

Ich machte einen Sport daraus herauszufinden, was das absolute Minimum an Dingen war, mit dem ich leben konnte. Es half, dass ich ein Büchereikind war und keine Kubikmeter zerlesener Taschenbücher besaß. Bücher waren das Einzige, bei dem ich gierig war, aber es war mir nicht wichtig, sie zu besitzen. Ich wollte nur ihren Inhalt aufsaugen.

Einmal, noch vor der Highschool, überzeugte ich Mom davon, all die Einsertests und Schulpapiere, die sich auf unserem Kühlschrank stapelten, zeremoniell zu verbrennen. Wir zündeten den kleinen Gasofen im Wohnzimmer an – das Einzige, was wir beide an dieser schimmligen Wohnung vermissen würden –, und ich begann, Dinge hineinzuwerfen.

Das war das einzige Mal, dass ich sie weinen sah. Sie war meine beste Freundin und mein Lieblingsmensch, aber sie war keine weiche Frau. Ich sah sie immer als vollkommen unverletzbar.

Aber an jenem Abend, als wir zusahen, wie meine alten Physikarbeiten schwarz wurden und sich kräuselten, kamen ihr die Tränen, und sie sagte mit belegter Stimme: »Oh Daph. Wer werde ich nur sein, wenn du aufs College gehst?«

Ich kuschelte mich näher an sie heran, und sie schlang die Arme um meine Schultern. »Du bleibst immer noch du«, sagte ich zu ihr. »Die beste Mom auf dem ganzen Planeten.«

Sie küsste mich auf den Scheitel und sagte: »Manchmal wünschte ich, ich hätte an ein paar mehr Dingen festgehalten.«

»Es ist nur Krempel«, erinnerte ich sie und wiederholte damit ihren eigenen ständigen Refrain.

Das Leben, das hatte ich gelernt, ist wie eine Drehtür. Die meisten Dinge, die hereinkommen, bleiben nicht allzu lange.

Die Männer, die Mom so feurig ihre Gefühle bewiesen, gaben irgendwann auf und gingen. Die Freunde aus der letzten Schule, die versprochen hatten zu schreiben, verblassten nach ein, zwei Monaten im Rückspiegel der Erinnerung. Der Junge, der nach einer zauberhaften Sommernacht draußen vor dem Eissalon jeden Tag angerufen hatte, ging im Herbst wieder zur Schule und hielt mit einer anderen Händchen.

Es hatte keinen Sinn, sich an etwas zu klammern, was einem nicht wirklich gehörte. Mom war die einzige Konstante in meinem Leben, das Einzige, was zählte.

Als sie mich in ein Flugzeug setzte, um mich zur Uni zu schicken, weinte keine von uns beiden. Stattdessen hielten wir einander so lange und so fest, dass ich später einen blauen Fleck an der Schulter hatte. Meine gesamte Garderobe aus einfarbigen Basics passte in einen Koffer, und wir schickten den Juteteppich, den wir im Ausverkauf gefunden hatten, zusammen mit einem Becher, einer Schüssel, einem Besteckset und einem Feuertopf, über den Mom scherzte, dass ich darin all meine Hauptlebensmittelgruppen zubereiten könne: Tee, Fertigmakkaroni mit Käse und Ramennudeln.

Das war vor zwei Bundesstaaten und fünf Wohnungen. In all der Zeit hatte ich es fertiggebracht, nur sehr wenig Krempel anzusammeln.

Dann zogen Peter und ich ins Haus in Waning Bay, mit seiner umlaufenden Terrasse. An jenem Tag hob er mich hoch, trug mich über die Schwelle und sagte die drei magischen Worte, die mein kleines, minimalistisches Herz für immer veränderten.

Willkommen zu Hause, Daphne.

Einfach so entspannte sich etwas in mir, meine weichsten Teile sickerten aus meinem bis dahin sorgfältig gehüteten Inneren.

Bis zu diesem Augenblick hatte ich mein Leben wie ein an einen Stock geschnürtes Bündel mit mir herumgetragen, klein und überschaubar. Ich konnte es jederzeit über die Schulter legen und weiterziehen. Und ich wusste nie genau, wovor ich eigentlich davonlief. Oder wohin ich lief – bis er es aussprach.

Zuhause. Das Wort entfachte einen Funken in meiner Brust. Hier war die Beständigkeit, auf die ich gewartet hatte. Ein Ort, der uns gehören würde. Und ja, unsere ungleichen finanziellen Lagen verkomplizierten es, aber er würde die Rechnungen bezahlen, ich würde mich darauf konzentrieren, das Haus gemütlich zu machen.

Mein Minimalismus löste sich in Luft auf.

Jetzt hatte ich all diesen Krempel – Möbel, die für ein ganzes Haus ausreichten – in Miles’ Gästezimmer gestopft. Möbel von Wand zu Wand, Kante an Kante, stapelweise Zierkissen auf meinem Bett, als wäre ich eine durchgeknallte Stephen-King-Schurkin, die nur darauf wartet, dich mit Handschellen an das Kopfteil des Bettes zu fesseln und dich zu Tode zu bemuttern.

Ich hätte diesen ganzen Mist zurücklassen sollen, aber ich hatte einfach ein schlechtes Gewissen, weil ich so viel Geld dafür ausgegeben hatte, ein Haus zu möblieren, das mir nicht einmal gehörte.

Dann waren da die Hochzeitsutensilien, die ich in jeden Schrank gestopft hatte, der in der Wohnung zu finden war, das überteuerte Hochzeitskleid, das jetzt auf der Rückseite einer laminierten Schiebetür hängt – ein verräterisches Herz, ein Bildnis des Dorian Gray, ein tiefschwarzes Geheimnis.

Theoretisch werde ich das Kleid und den ganzen Rest online verkaufen, aber es wirklich zu tun würde bedeuten, dass ich an die Hochzeit denken muss, und so weit bin ich noch nicht.

Tatsächlich habe ich die ersten sieben Stunden meiner Samstagmorgenschicht damit verbracht, jeden Gedanken an die Hochzeit zu verdrängen.

Dann summt mein Handy auf dem Schreibtisch. Eine Textnachricht von Miles:

Du arbeitest

So schreibt er Nachrichten. Sehr wenig Kontext und keine Satzzeichen.

Fragt er mich, oder sagt er mir, dass ich arbeite? Keins von beidem ergibt Sinn. Ich habe einen detaillierten Whiteboard-Kalender in die Küche gehängt, auf dem er jederzeit genau sehen kann, wo ich wann bin. Ich gleiche ihn jeden Abend mit dem Kalender auf meinem Handy ab, und ich habe ihn eingeladen, auch seine eigenen Termine einzutragen, aber er hat es bisher noch nie getan.

Ja, schreibe ich.

Wieder eine Nachricht: Lust auf Thai

Ich nehme an, dass ich mir auch hier ein Fragezeichen dazudenken muss, obwohl unklar ist, ob er fragt, ob er etwas bestellen soll, oder ob es eher eine existenzielle Frage ist.

Nein danke, schreibe ich. In meiner Mittagspause gehe ich immer zu einem der drei Imbisswagen am öffentlichen Strand auf der anderen Straßenseite. Samstag ist Burrito-Tag, also werde ich danach stundenlang satt sein.

OK, schreibt Miles.

Dann tippt er erneut und hört dann auf. Ich frage mich, ob er wohl hofft, dass ich das erwähnte Essen auf dem Weg nach Hause mitbringe.

War sonst noch was?, schreibe ich zurück.

Er antwortet: Sehen uns wenn du wiederkommst

Seltsam. Samstags ist er sonst entweder in seinem Zimmer oder ausgegangen, wenn ich von der Arbeit komme. Mein Handy vibriert erneut, aber es ist nur die Erinnerung an die Vorlesestunde. Ich sammele meine Sachen zusammen und gehe zur »Vorlesegrube«, die ganz hinten in der Bibliothek liegt. Es ist eine runde Stelle, deren Boden etwas abgesenkt und mit Teppichfliesen und gründlichst desinfizierten Turnmatten ausgelegt ist. Kinder und ihre Betreuungspersonen versammeln sich hier schon. Einige der älteren Begleitpersonen, Großeltern und Urgroßeltern, setzen sich in die Sessel, die am Rand des Runds stehen; die Stammgäste begrüßen einander.

Die hintere Wand der Bibliothek ist verglast und badet die Vorlesegrube in Sonnenschein, und ich weiß jetzt schon, wer bei Buch zwei einnicken wird.

Ein Chor kleiner Stimmchen erhebt sich, als ich mich nähere. »Miss Daffy!« oder andere entzückende Verhohnepipelungen meines Namens erklingen. Es fühlt sich in meinem Herzen an, als platzten kleine Kerne auf und würden zu fluffigen Popcornblüten.

Ein kleines Mädchen verkündet, als ich vorbeigehe: »Ich bin schon drei!«, und ich sage ihr, dass das großartig ist, und frage sie, was sie wohl meint, wie alt ich bin.

Sie überlegt kurz und sagt, ich sei ein Teenager.

Letzte Woche sagte sie, ich sei hundert Jahre alt, also sehe ich es als Fortschritt. Bevor ich reagieren kann, stürzt sich der vierjährige Arham auf mich, den ich wirklich noch nie ohne Spiderman-Kostüm gesehen habe, und umschlingt meine Beine.

Egal wie schlecht meine Laune ist: Die Vorlesestunde hilft immer.

»Schätzchen«, sagt Arhams Mutter Huma und greift nach ihm, bevor wir umkippen.

»Wer hier mag Drachen?«, frage ich, und ein allgemeiner Jubel ertönt.

Es gibt viele liebe Familien, die regelmäßig hierherkommen, seit ich vor einem Jahr damit begonnen habe, die Vorlesestunde zu halten, aber Huma und Arham gehören zu meinen Lieblingen. Er ist unendlich energiegeladen und fantasievoll, und sie schafft es, immer genau auf der magischen Linie zwischen festen Regeln und der freien Entfaltung seines kleinen schrägen Geistes zu balancieren. Sie beide zusammen zu erleben versetzt meinem Herzen immer einen kleinen Stich.

Ich vermisse dann meine eigene Mom.

Ich vermisse das Leben, was ich glaubte, mit Peter haben zu können, und den Rest der Collins-Familie.

Ich schüttele die Melancholie ab und setze mich mit dem ersten Buch von heute in meinem Schoß hin. »Wie wäre es mit Tacos?«, frage ich die Kinder. »Mag die jemand?«

Irgendwie schaffen es die Kinder, sogar noch mehr Begeisterung für Tacos als für Drachen zu zeigen. Als ich sie frage, ob sie schon wussten, dass Drachen Tacos lieben, kreischen sie ohrenbetäubend. Arham springt mit rot blinkenden Turnschuhsohlen auf und schreit: »Drachen fressen Menschen!«

Ich sage ihm, dass manche das vielleicht tun, andere aber Tacos bevorzugen, und das ist ein sehr guter Übergang zu Drachen lieben Tacos von Adam Rubin, illustriert von Daniel Salmieri.

Kein Abschnitt meiner Woche verfliegt so schnell wie die Vorlesestunde. Ich versinke so sehr darin, dass ich mich normalerweise nur daran erinnere, dass ich bei der Arbeit bin, wenn ich das letzte Buch des Tages zuklappe.

Wie ich bereits erwartet habe, ist die Energie, mit der mich die Kinder begrüßt haben, schnell verpufft. Die meisten von ihnen sind jetzt angenehm schläfrig, können eingepackt und nach Hause gebracht werden, außer eine der Fontana-Drillinge, die so müde ist, dass sie einen Wutanfall vom Feinsten hinlegt, als ihre Mom sie und ihre Geschwister aus der Bibliothek zu scheuchen versucht.

Ich winke den letzten Nachzüglern zu, dann beginne ich, die Vorlesegrube aufzuräumen, sprühe die Matten mit Desinfektionslösung ein, sammele den Müll auf und stelle verstreute Bücher zurück auf den Auskunftstresen, damit sie wieder eingeordnet werden können.

Ashleigh, die Bibliothekarin, die für unsere erwachsene Kundschaft verantwortlich ist, kommt aus dem Büro, ihre riesige Patchworktasche über der Schulter. Ihr rabenschwarzer Dutt ist leicht zur Seite gekippt.

Obwohl sie eine gerade mal eins fünfzig große Frau mit einer Sanduhrfigur und den Augen einer Disney-Prinzessin ist, ist Ashleigh die Verkörperung des Furchterregende-Bibliothekarin-Stereotyps. Ihre Stimme hat die Wucht eines stumpfen Objekts, und sie hat mir einmal gesagt, dass »sie nichts gegen Konfrontationen hat«, und zwar in einem Tonfall, bei dem ich dachte, dass wir womöglich schon in einer solchen steckten. Sie ist diejenige, die unser siebzigjähriger Filialmanager Harvey losschickt, wenn ein schwieriger Kunde eine feste Hand benötigt.

In der ersten Schicht, die ich mit ihr zusammen arbeitete, trat ein Typ mittleren Alters mit einem Stück Kautabak in der Backentasche an den Informationsschalter, starrte auf ihre Brüste und sagte: »Ich hatte immer schon einen Hang zu exotischen Mädchen.«

Ohne von ihrem Computer aufzublicken, erwiderte Ashleigh: »Das ist unangemessen, und wenn Sie noch einmal in diesem Ton mit mir sprechen, werden wir Sie der Bibliothek verweisen müssen. Wäre es vielleicht hilfreich, wenn ich Ihnen eine Literaturliste zum Thema sexuelle Belästigung ausdrucke?«

Damit will ich nur sagen, dass ich sie gleichermaßen bewundere und fürchte.

»Kannst du heute abschließen?«, fragt sie jetzt und tippt dabei auf ihrem Handy herum. Das ist noch so eine Sache bei ihr: Sie kommt immer zu spät und geht normalerweise ein wenig früher. »Ich muss Mulder vom Taekwondo abholen«, sagt sie.

Ja, ihr Sohn ist nach David Duchovnys Figur aus Akte X benannt.

Ja, jedes Mal wenn ich mich daran erinnere, rücke ich einen Zentimeter näher an den Tod heran.

Ich bin jetzt alt genug, um eigene Kinder zu haben, ohne dass sich jemand darüber aufregen würde.

Herrje, ich bin sogar alt genug, um eine Tochter namens Renesmee in einem der U-5-Fußballteams zu haben, in denen die Kinder abwechselnd das Tor nicht treffen, um sich dann mit dem Hintern auf das Fußballfeld plumpsen zu lassen, wo sie sich die Schuhe ausziehen.

Stattdessen wohne ich als Single und ohne Anhang an einem Ort, an dem ich nur meine Kollegen und den Freundeskreis meines Ex-Verlobten kenne.

»Daphne?«, sagt Ashleigh. »Alles okay?«

»Ja«, antworte ich. »Geh du nur.«

Sie nickt anstelle einer Verabschiedung. Ich drehe noch eine Runde durch die Bibliothek und schalte alle Neonleuchten aus.

Auf der Fahrt nach Hause rufe ich meine Mom über die Freisprechanlage an. So beschäftigt, wie sie mit CrossFit, ihrem Lesezirkel und dem Glasmalereikurs ist, den sie kürzlich begonnen hat, sind wir dazu übergegangen, lieber öfter und kürzer statt zwei Mal im Monat stundenlang zu telefonieren.

Ich erzähle ihr, wie es mit den Planungen für die Spendensammlungsveranstaltung der Bibliothek am Ende des Sommers läuft (noch 91 Tage bis dahin). Sie erzählt mir, dass sie jetzt 72 Kilo deadliften kann. Ich erzähle ihr von dem siebzigjährigen Stammkunden, der mich gefragt hat, ob ich mit ihm Salsa tanzen gehe, und sie erzählt mir von dem achtundzwanzig Jahre alten Trainer, der ständig versucht, ihr ihre Telefonnummer zu entlocken.

»Unsere Leben sind ja so ähnlich«, sinniere ich und parke am Bürgersteig.

»Schön wär’s. Ich glaube kaum, dass Kelvin an Salsa gedacht hat. Sonst hätte ich vielleicht sogar Ja gesagt«, erwidert sie.

»Na ja, ich kann dir gern die Telefonnummer unseres Kunden geben, aber du solltest wissen, dass meine Kollegin Ashleigh ihn nur Grabbel-Stanley nennt.«

»Weißt du was, das muss wirklich nicht sein. Und ich schicke dir eine Dose Pfefferspray.«

»Ich habe noch die Dose, die du mir im College gegeben hast. Es sei denn, das kann schlecht werden.«

»Es wird vermutlich nur besser mit dem Alter«, sagt sie. »Ich bin jetzt gleich beim Lesezirkel. Und du?«

Ich öffne meine Autotür. »Bin gerade zu Hause angekommen. Montag um dieselbe Zeit?«

»Klingt gut«, erwidert sie.

»Hab dich lieb«, sage ich.

»Hab dich lieber«, kontert sie schnell und legt dann auf, bevor ich dagegenhalten kann. Das tut sie schon so lange, wie ich denken kann.

Miles wohnt im zweiten Stock eines renovierten Ziegelgebäudes, das früher einmal ein Lagerhaus war. Es steht am Rand von Waning Bay, in einem Viertel, das Butcher Town heißt. Ich nehme an, dass früher hier die Schlachthöfe der Stadt standen, aber ich habe es nie gegoogelt, daher weiß ich es nicht genau. Vielleicht hat hier auch vor Jahrhunderten ein Serienmörder sein Unwesen getrieben.

Als ich die Treppe hinaufgehe und die Eingangstür erreiche, bin ich ganz klamm vor Schweiß, und in der Wohnung lasse ich meine Tasche fallen und winde mich aus meiner Strickjacke, um dann meine Loafer von mir zu kicken. Dann gleiche ich den Kalender auf meinem Handy mit dem Whiteboard ab. Das Einzige, was sich seit gestern Abend geändert hat, ist, dass ich zugestimmt habe, den Thrills-und-Kills-Buchclub am Donnerstag zu leiten, während Landon, der Kundenserviceassistent, der ihn normalerweise leitet, sich von einer Wurzelbehandlung erholt.

Ich kritzele den Termin aufs Whiteboard, ehe ich mir ein Glas nehme und es mit kaltem Wasser fülle. Ich trinke und gehe dabei ins Wohnzimmer. Aus dem Augenwinkel nehme ich eine plötzliche Bewegung wahr, die mich so überrascht, dass ich aufquieke und Wasser auf den Teppich kleckere.

Aber es ist nur Miles. Er liegt mit dem Gesicht nach unten auf dem Sofa. Er stöhnt und hebt kaum den Kopf aus dem weichen Kissen. Seine Möbel sind nur auf Gemütlichkeit ausgerichtet, nicht auf Sex-Appeal.

»Ich dachte, du wärst tot«, sage ich und trete ans Sofa heran.

Er knurrt etwas.

»Was?«, frage ich.

»Ich sagte, schön wär’s«, murmelt er.

Ich werfe einen Blick auf die Flasche Kokosrum auf dem Tisch und den leeren Becher daneben. »Harter Tag?«

Der Bridget Jones-Vorfall vor zwei Wochen hat mich überrascht, aber jetzt ist es beinahe eine Erleichterung, dass er wenigstens so aussieht, wie ich mich die letzten anderthalb Monate gefühlt habe.

Ohne den Kopf zu heben, tastet er auf dem Couchtisch nach einem Zettel, den er dann hochhält.

Ich nehme ihm das zarte, quadratische Stück Büttenpapier aus der Hand. Sofort lässt er den Arm wieder fallen. Ich beginne, die elegant geneigte Schrift darauf zu lesen.

Jerome & Melly Collins und Nicholas & Antonia Comer haben die Freude, Sie zur Hochzeit ihrer Kinder Peter & P…

»NEIN.« Ich schleudere die Einladung von mir, als wäre sie eine lebende Schlange.

Eine lebende Schlange, die außerdem noch brennt, denn plötzlich ist mir so, so, so heiß. Ich gehe ein paar Schritte zurück und wedele mir mit den Händen etwas Luft zu. »Nein«, sage ich. »Das kann nicht sein.«

Miles setzt sich auf. »Ich fürchte, es kann. Du hast auch eine.«

»Warum zum Teufel laden sie uns ein?«, will ich wissen. Von ihm, von ihnen, vom Universum.

Er beugt sich vor und kippt mehr Kokosrum in seinen Becher, bis zum Rand. Er hält ihn mir hin. Ich schüttele den Kopf, er trinkt den Becher aus und schenkt sich noch mehr ein.

Ich hebe die Einladung auf, halb in der Hoffnung, dass mein Hirn einfach nur einen Kurzschluss hatte und ich eigentlich die Speisekarte eines Bestellservices gelesen habe.

Habe ich aber nicht.

»Das ist das Wochenende vor dem Labor Day!«, kreische ich und schleudere die Einladung erneut von mir.

»Ich weiß«, erwidert Miles. »Sie konnten es nicht dabei belassen, einfach nur unsere Leben zu zerstören. Sie mussten auch noch einen völlig akzeptablen Feiertag ruinieren. Vermutlich werde ich dieses Jahr nicht einmal die Wohnung schmücken.«

»Ich meine, diesen Labor Day. Das ist einen Monat nach unserer Hochzeit.«

Miles schaut zu mir hoch, echte Sorge liegt in seinem Gesicht. »Daphne«, sagt er. »Ich glaube, dieser Zug ist abgefahren, als er mit meiner Freundin gepimpert und dann eine Woche mit ihr nach Italien gefahren ist, um dir nicht beim Packen helfen zu müssen.«

Ich hyperventiliere jetzt. »Warum heiraten sie so schnell? Wir waren ungefähr zwei Jahre lang verlobt.«

Miles schaudert und trinkt noch mehr Rum. »Vielleicht ist sie schwanger.«

Die Wohnung schwankt. Ich lasse mich aufs Sofa sinken, genau auf Miles’ Waden. Er füllt den Becher erneut, und als er ihn mir diesmal hinhält, trinke ich ihn in einem Zug aus. »Oh mein Gott«, sage ich. »Das ist ja ekelhaft.«

»Ich weiß«, sagt er. »Aber das ist das einzige harte Zeug, das ich dahatte. Sollen wir lieber zu Wein übergehen?«

Ich schaue ihn an. »Ich hätte nie gedacht, dass du ein Weintyp bist.«

Er starrt mich an.

»Was ist?«

Seine etwas betrunkenen Augen werden ganz schmal. »Ich weiß nicht recht, ob du Witze machst.«

»Nein?«, sage ich.

»Ich arbeite in einer Weinkellerei, Daphne.«

»Seit wann?«, frage ich ungläubig.

»Die letzten sieben Jahre«, sagt er. »Was hast du denn gedacht, was ich tue?«

»Ich weiß auch nicht. Ich dachte, du wärst irgendwie Pizzabote oder so.«

»Warum?« Er schüttelt den Kopf. »Wie kommst du nur darauf?«

»Ich weiß es doch auch nicht! Kann ich einfach ein bisschen Wein haben?«

Er zieht seine Beine unter mir hervor und steht auf, dann geht er in die Küche. Durch die Lücke zwischen der Arbeitsinsel und den Oberschränken sehe ich, wie er in einem Schrank herumkramt, den ich, wie ich jetzt merke, noch nie geöffnet habe. Der Ausschnitt, den ich von hier aus sehen kann, zeigt elegante Glasflaschen: Weißwein, Roséwein, orangefarbener Wein, Rotwein. Er nimmt zwei Flaschen, kommt zurück, lässt sich neben mich aufs Sofa fallen und zieht einen Korkenzieher-Schlüsselanhänger aus seiner Gürtelschlaufe.

Die Fenster stehen offen, und es beginnt zu nieseln. Die Schwüle des Tages kippt. Er zieht den Korken aus einer Flasche und gibt sie mir.

»Kein Glas?«, frage ich.

»Meinst du, du brauchst eins?«, erwidert er und öffnet die nächste Flasche.

Mein Blick gleitet zur teuren Einladungskarte, die immer noch auf Miles’ verschlissenem Kelim liegt. »Wohl eher nicht.«

Wir stoßen mit den Flaschen an, und Miles trinkt einen großen Schluck. Ich tue es ihm nach und wische mir dann mit dem Handrücken einen Tropfen vom Kinn.

»Du wusstest wirklich nicht, dass ich in einer Weinkellerei arbeite?«, fragt er.

»Null Ahnung«, sage ich. »Bei Peter klang es so, als hättest du einen Haufen Gelegenheitsjobs.«

»Ich tue tatsächlich ein paar verschiedene Dinge«, sagt er ausweichend. »Neben der Weinkellerei. Cherry Hill. Warst du da schon mal?« Er schaut zu mir hoch.

Ich schüttele den Kopf und trinke einen Schluck.

Seine Mundwinkel ziehen sich nach unten. »Er hat mich nie gemocht, oder?«

»Nein«, gebe ich zu. »Und Petra? Hat sich mich auch nicht leiden können?«

Er betrachtet stirnrunzelnd die Weinflasche. »Nein. Petra mag eigentlich jeden, und jeder mag Petra.«

»Ich nicht«, sage ich. »Ich mag Petra kein bisschen.«

Er schaut mich mit einem halben Lächeln an. »Verständlich.«

»Sie war nie …« Ich schiebe meine Füße zwischen die Sitz- und Rückenlehnkissen. »Ich weiß nicht, sie war nie irgendwie eifersüchtig auf mich? Hattest du irgendeinen Verdacht, dass sie … in ihn verliebt war?«

Wieder ein schiefes, nicht besonders glückliches Lächeln. »Ich meine, ja, manchmal habe ich mir schon Gedanken gemacht. Natürlich. Aber sie waren ja schon seit ihrer Kindheit miteinander befreundet. Da konnte ich nicht mithalten, also habe ich das Thema einfach nicht angerührt und gehofft, dass es keine Probleme machen würde.«

Irgendwie ist es ausgerechnet das, was bei mir die Dämme brechen lässt: Ich breche in Tränen aus.

»Hey.« Miles rückt näher an mich heran. »Es ist okay. Es ist … ach scheiß drauf.« Er zieht mich an seine Brust, die Weinflasche noch in der Hand. Er küsst meinen Scheitel, als wäre das das Normalste der Welt.

Tatsächlich ist es das erste Mal, dass er mich berührt. Ich bin nicht so der Typ, der seine Zuneigung körperlich ausdrückt, selbst nicht bei meinen engen Freunden, aber ich muss zugeben, dass es sich nach Wochen mit exakt null physischem Kontakt gut anfühlt, von einem beinahe Fremden gehalten zu werden.

»Es ist so lächerlich«, sagt er. »Es ist so unglaublich beschissen.« Er streicht mit seiner freien Hand mein Haar zurück, und ich heule in sein T-Shirt, das ganz entfernt nach Gras riecht, aber noch viel mehr nach etwas Würzigem und Holzigem.

»Tut mir leid«, sagt er. »Ich hätte die Einladung sofort wegwerfen sollen. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht getan habe.«

»Nein.« Ich löse mich von ihm und wische mir die Tränen ab. »Ich verstehe das. Du wolltest nicht allein damit sein.«

Sein Blick senkt sich schuldbewusst. »Ich hätte es für mich behalten müssen.«

»Ich hätte dasselbe getan. Garantiert.«

»Trotzdem«, murmelt er. »Tut mir leid.«

»Muss es nicht«, beharre ich. »Du bist ja nicht derjenige, der Petra statt meiner heiratet.«

Er zuckt ein wenig zusammen.

»Oh Mist! Jetzt tut es mir leid«, sage ich.

Er schüttelt den Kopf und löst sich von mir. »Ich brauche nur einen Moment«, sagt er und weicht meinem Blick aus, um aus dem Fenster zu starren.

Oh Gott. Jetzt weint er auch noch. Oder bemüht sich mit aller Kraft, es nicht zu tun. Mist, Mist, Mist.

»Miles!« Jetzt gerate ich in Panik. Es ist schon eine Weile her, seit ich jemanden trösten musste.

»Ich brauche nur einen Augenblick«, wiederholt er. »Mir geht es gut.«

»Hey!« Ich krieche über das Sofa wieder zu ihm hin und nehme sein Gesicht zwischen beide Hände, der Beweis, dass der Alkohol mittlerweile Wirkung zeigt.

Miles schaut zu mir hoch. »Die beiden sind einfach total beschissen«, sage ich.

»Sie ist die Liebe meines Lebens«, widerspricht er.

»Die Liebe deines Lebens ist einfach total beschissen.«

Er kämpft gegen ein Lächeln an. Das ist irgendwie niedlich, so welpenhaft, dass ich den Drang verspüre, sein wirres Haar zu raufen. Ich tue es, und sein Lächeln wird einen Hauch breiter. Seine dunklen Augen beginnen zu schimmern.

Es ist sechs Wochen her, dass ich zum letzten Mal Sex hatte – was keinesfalls mein persönlicher Rekord ist –, aber ich spüre ein überraschendes Kribbeln zwischen meinen Schenkeln.

Miles sieht gut aus, nicht auf die Art, dass einem der Mund offen stehen bleibt und die Hände feucht werden. Das war eher Peter – TV-gut aussehend, wie Mom es immer nannte. Die Sorte Gutaussehend, die einen sofort aus den Socken haut.

Miles ist eine andere Sorte Gutaussehend. Die Sorte, die entwaffnend genau so ist, dass man nicht nervös wird, wenn man mit ihm spricht, oder man die ganze Zeit das Gefühl hat, darauf achten zu müssen, ihm nur die Schokoladenseite zu zeigen, bis – rums! – er einen plötzlich anlächelt mit seinem verstrubbelten Haar und dem jungenhaften Gesichtsausdruck und man merkt, dass seine Attraktivität so leise vor sich hin gesimmert hat, dass man sie beinahe verpasst hätte.

Außerdem riecht er besser als erwartet.

Gegenargument: Er ist mein Mitbewohner und hat gerade um die Liebe seines Lebens geweint.

Es gibt bestimmt pragmatischere Wege, uns abzulenken. »Wollen wir Bridget Jones gucken?«, biete ich an.

»Nein.« Er schüttelt den Kopf, und ich lasse sein Gesicht los, überrascht, wie sehr mich seine Ablehnung trifft. Vielleicht ist es auch nur die Aussicht darauf, mit diesen Gefühlen allein in mein Zimmer trotten zu müssen.

»Wir sollten uns nicht länger in unserem Elend suhlen«, fährt er fort und schüttelt erneut den Kopf.

»Aber ich bin inzwischen so gut darin«, jammere ich.

»Lass uns ausgehen«, sagt er.

»Aus?« Es klingt, als hätte ich das Wort noch nie gehört. »Wohin ausgehen?«

Miles steht auf und streckt mir die Hand hin. »Ich kenne da ein Lokal.«

4

Vor zwei Stunden hätte ich nie gedacht, dass ich die Nacht in einer Bar in der Nähe mit dem schönen Namen SCHLACHTHOF beenden würde, aber jetzt bin ich hier und trinke einen Shot nach dem anderen mit meinem Mitbewohner und einem alten Biker namens Gill.

Gill hatte es aus vollem Herzen befürwortet, als Miles »Witchy Woman« auf der Jukebox in der Ecke wählte. Dann setzte er sich zu uns und begann eine Unterhaltung. Er wollte wissen, wie wir uns kennengelernt hätten, weil er vermutlich annahm, wir seien ein Paar. Ohne zu zögern, sagte Miles: »Die Liebe meines Lebens ist mit ihrem Verlobten durchgebrannt«, und das hatte dann eine ganze Welle alkoholbasierter Wohltätigkeit seitens Gill ausgelöst.

Wir spielten eine Runde Darts, zwei Runden Billard und ein Trinkspiel, dessen Regeln mir völlig unverständlich blieben, und die ganze Zeit schaute ich voller Ehrfurcht dabei zu, wie Miles Gill fachmännisch seine gesamte Lebensgeschichte entlockte.

Er war in Detroit geboren, seine Mutter war Krankenschwester, sein Vater arbeitete in der Autofabrik und hatte einen Arbeitsunfall. Gill war dann mit sechzehn auf sein Motorrad gestiegen und dem Mittleren Westen entflohen. Er war zehn Jahre lang als Roadie einer Band gefolgt, dann kurzzeitig einer Sekte in Kalifornien beigetreten, er war Sicherheitsmann für Promis und hatte dann irgendeinen mysteriösen Ärger, entweder mit dem Gesetz oder vielleicht auch mit der Mafia – das war das Einzige, das Miles nicht aus ihm herausbekam.

Für jemanden mit dem angeborenen Charme eines ausgestopften Fisches (mich) ist dieses Schauspiel, als beobachte man Michelangelo dabei, die Kuppel der Sixtinischen Kapelle zu bemalen: beeindruckend, aber auch schwindelerregend. Als könnte er jeden Moment von der Leiter fallen und auf den Marmorboden klatschen.

Gill spendiert uns immer weiter Drinks, nur einmal gibt die Bartenderin, eine hübsche Rothaarige mit einem Nasenring und einem MOM-Tattoo, uns allen eine Runde aus.

Als wir aufgefordert werden, die letzte Bestellung aufzugeben, schiebt uns Gill einen Zwanzig-Dollar-Schein zu. »Für das Taxi nach Hause.«

»Nein, nein, nein«, protestiert Miles und schiebt den Schein zurück. »Behalte dein Geld, Gill. Wie sonst sollst du nach Vegas kommen?«

Vegas, das haben wir im Laufe des Abends gelernt, ist sein nächstes Ziel.

Aber Gill steckt die zwanzig Dollar in Miles’ Hemdtasche und tätschelt uns beiden die Wange mit seinen ledrigen Händen. »Bleibt stark, Kinder«, sagt er weise, dann dreht er sich um, wirft sich die abgeschabte Lederjacke über eine Schulter und pfeift der Bartenderin buchstäblich zum Abschied zu.

Als wir unsere letzte Runde ausgetrunken haben, hat der Regen aufgehört, und die Nacht ist angenehm kühl. Also beschließen wir, in betrunkenen Zickzacklinien nach Hause zu wanken. Miles hat den Arm um meine Schulter gelegt, ich meinen um seine Taille, als wären wir zwei alte Freunde und nicht zwei sehr besoffene, frischgebackene Verbündete. »Passiert dir das oft?«, frage ich.

»Was denn?«, fragt Miles zurück.

»Gill«, sage ich.

»So viele Gills gibt es ja nun nicht«, erwidert Miles.

»Drei Freischnäpse«, erkläre ich. »Die stundenlange, anregende Unterhaltung über Verbrechen, die er mit eigenen Augen gesehen hat, oder vielleicht auch nicht.«

»Ich weiß nicht.« Er zuckt mit den Achseln. »Manchmal.«

»Wie oft geben dir die Leute einen aus, Miles?«

Er wirft mir einen amüsierten Blick zu. »Es ist einfach ein freundlicher Ort.«

»SCHLACHTHOF?«, frage ich.

»Butcher Town«, erwidert er.

Ich klatsche mir mit der flachen Hand gegen die Stirn, und er bleibt überrascht stehen. »Deswegen heißt es SCHLACHTHOF«, sage ich. »Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob es vielleicht eine Fetischbar ist oder so.«

Miles legt den Kopf in den Nacken und lacht. »Du dachtest, ich würde mit dir in eine Fetischbar gehen?« Er sieht ganz begeistert aus. »Hat Peter dir gesagt, dass ich auf BDSM stehe?«

»Moment, tust du das?«, frage ich.

»Nicht dass ich wüsste«, antwortet er. »Warum? Du denn?«

»Wahrscheinlich eher nicht«, sage ich. »Ich glaube, ich bin ziemlich langweilig. Auf diesem Gebiet.«

»Auf welchem Gebiet?«

»Auf dem Sexgebiet«, sage ich.

»Liegst du einfach da und starrst an die Decke?«

»Verzeihung«, sage ich. »Das geht dich gar nichts an.«

»Du hast das Thema angeschnitten, Daphne«, erinnert er mich.

»Ich starre nicht an die Decke«, sage ich.

Wir stehen jetzt vor unserem Haus. Er hält mir die Tür auf, und wir gehen die Treppe hinauf. »Ich halte nur Augenkontakt, ohne zu blinzeln, so wie jede andere anständige Frau.«

»Siehst du?«, sagt er und macht eine Handbewegung, um mich vorzulassen. »Nicht langweilig. Eher gespenstisch. Aber nicht langweilig.«

»Aber jetzt erzähl mal, wie das immer passiert?«, frage ich. Miles’ Augen werden ganz groß. Er verzieht den Mund zu etwas, das halb Lächeln, halb Grimasse ist.

»Na ja, wenn sich zwei Menschen sehr attraktiv finden …«

»Die spendierten Drinks«, unterbreche ich ihn.

Er zuckt mit den Achseln. »Ich weiß es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich es darauf anlege.«

Ich muss wohl ziemlich unüberzeugt aussehen, denn er runzelt die Stirn. »Du glaubst, ich wäre so etwas wie ein Trickbetrüger?«

»Ich finde, du bist ein sehr charmanter Kerl«, sage ich.

»Unter allen Beleidigungen bisher«, sagt er, »ist mir diese ziemlich neu.«

»Ich beleidige dich nicht«, sage ich, wobei ich, um ehrlich zu sein, allzu charmanten Leuten immer misstraut habe. Mein Dad ist sehr charmant. Das bedeutet aber nicht, dass er auch wirklich meint, was er sagt. »Es ist nur … hör mal, ich bin mit neuen Leuten wirklich überhaupt nicht gut.«

»Gill fand dich toll«, wendet er ein.

»Wegen der Osmose«, sage ich. »Weil du neben mir gesessen hast. Ich rede sehr gern mit Menschen, die ich bereits kenne, aber wenn ich jemanden neu kennenlerne, fällt mir die Hälfte der Zeit nichts ein, und die andere Hälfte mache ich Witze, die keiner überhaupt als Witz erkennt, oder ich frage etwas viel zu Persönliches.«