9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

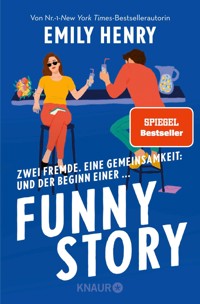

Mitreißend, unwiderstehlich und sehnsüchtig erwartet: der neue Liebesroman von SPIEGEL-Bestsellerautorin und TikTok-Superstar Emily Henry! Eine Schriftstellerin. Ein Schriftsteller. Und nur eine Chance, die Geschichte ihres Lebens zu schreiben. Alice Scott ist eine unverbesserliche Optimistin und träumt davon, eines Tages den Durchbruch als Autorin zu schaffen. Hayden Anderson ist Pulitzer-Preis-Gewinner und eine menschliche Gewitterwolke. Auf dem malerischen Little Crescent Island hoffen beide, die legendäre Margaret Ives – Tochter einer der skandalumwittertsten Familien des 20. Jahrhunderts – zu finden und ihre Biografie zu schreiben. Überraschend lädt die alte Dame beide zu einem Probemonat ein, an dessen Ende sie entscheiden wird, wer ihre Lebensgeschichte zu Papier bringen darf. Schnell wird klar, dass sie jedem von ihnen nur Bruchstücke ihres bewegten Lebens preisgibt. Da beide eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben haben, dürfen sie sich nicht untereinander austauschen – aber es gibt da noch ein größeres Problem: dieses gänzlich unpassende Verlangen, das zwischen ihnen tost, jedes Mal, wenn Alice und Hayden einander begegnen ... Emily Henry schreibt die wunderbarsten Liebesgeschichten voller schlagfertiger Dialoge, echter Gefühle, lebensnaher Figuren und prickelnder Begegnungen. Jeder ihrer Romane trifft ins Herz und landet sofort auf Platz 1 der amerikanischen Bestsellerliste. »Jeden neuen Roman von Emily Henry liebe ich noch mehr als den letzten.« Ali Hazelwood »Emily versteht sich so meisterhaft darauf, Liebesgeschichten zu erzählen, wie die größten Schriftstellerinnen aller Zeiten.« Taylor Jenkins Reid »Eine meiner Lieblingsautorinnen.« Colleen Hoover »Mein ›Happy Place‹ ist ein Emily-Henry-Roman.« Carley Fortune Emily Henrys romantische Komödien bei Knaur: - Verliebt in deine schönsten Seiten - Kein Sommer ohne dich - Happy Place - Book Lovers - Funny Story

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 601

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Emily Henry

Great Big Beautiful Life

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Naumann

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Alice Scott ist eine unverbesserliche Optimistin und träumt davon, eines Tages den Durchbruch als Autorin zu schaffen. Hayden Anderson ist Pulitzer-Preis-Gewinner und eine menschliche Gewitterwolke. Auf dem malerischen Little Crescent Island hoffen beide, die legendäre Margaret Ives – Tochter einer der skandalumwittertsten Familien des 20. Jahrhunderts – zu finden und ihre Biografie zu schreiben. Überraschend lädt die alte Dame beide zu einem Probemonat ein, an dessen Ende sie entscheiden wird, wer ihre Lebensgeschichte zu Papier bringen darf. Schnell wird klar, dass sie jedem von ihnen nur Bruchstücke ihres bewegten Lebens preisgibt. Da beide eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben haben, dürfen sie sich nicht untereinander austauschen – aber es gibt da noch ein größeres Problem: dieses gänzlich unpassende Verlangen, das zwischen ihnen tost, jedes Mal, wenn Alice und Hayden einander begegnen ...

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

Die Geschichte

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Die Geschichte

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

Die Geschichte

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

Die Geschichte

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

Die Geschichte

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

Die Geschichte

26. Kapitel

27. Kapitel

Die Geschichte

28. Kapitel

Die Geschichte

29. Kapitel

Die Geschichte

30. Kapitel

31. Kapitel

Die Geschichte

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

Die Geschichte

Dank

Für meine Mom und meine drei Großmütter.

Das Leben ist kompliziert. Eure Liebe war es nie.

1

Eine alte Redensart besagt, dass es immer drei Versionen einer Geschichte gibt: deine, meine und die Wahrheit. Derjenige, der diese Redensart geprägt hat, hat im Filmbusiness gearbeitet. Aber sie trifft auch auf den Journalismus zu.

Wir sollen uns nicht auf eine Seite schlagen. Wir sollen uns nur an Fakten halten. Gesammelte Fakten ergeben die Wahrheit.

Fakt: Robert Evans – Produzent, Studio-Vizepräsident und Schauspieler, »Erfinder« dieser Redensart – war sieben Mal verheiratet.

Fakt: Ich, Alice Scott – angestellte Redakteurin bei The Scratch, angehende Biografin, aber sonst nicht viel mehr –, bin nicht einmal die offizielle Freundin des Mannes, den ich seit sieben Monaten date.

Fakt: Mit 1,75 Meter war Robert Evans exakt so groß, wie ich es bin.

Fakt: Mein ganzes Leben wird sich vermutlich bald von Grund auf ändern, und statt den Weg hinauf zu dem hübschen Zaun zu rennen, der mich vom Traum meines Lebens trennt, sitze ich in meinem Mietauto, lasse die Klimaanlage volle Pulle laufen und lese die IMBd-Seite eines Mannes, von dem ich vor drei Minuten noch nie etwas gehört hatte, weil mir dieses Zitat über Geschichten eingefallen ist, und auch, weil ich Zeit zu schinden versuche.

Ich bin eher vorfreudig als nervös, aber trotzdem innerlich wirklich sehr zittrig. Ich atme ein letztes Mal tief durch, schalte den Motor aus und öffne die Fahrertür.

Sofort umhüllt mich die schwüle Mittagshitze des Georgia-Sommers, ein vertrautes, von mir sehr geliebtes Gefühl, das die salzige Meeresbrise nur noch besser macht, die vom Wasser heraufweht, das Little Crescent Island umgibt.

Ich kontrolliere noch einmal, dass ich alles habe: Notizbuch, Aufnahmegerät, Stifte, knalle dann die Tür zu und bücke mich, um meine bereits feuchten Ponysträhnen im Seitenspiegel zu ordnen.

Ich versuche, mein Grinsen zu einem neutralen Gesichtsausdruck herunterzudimmen. Es ist wichtig, dass ich cool rüberkomme.

Fakt: Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie cool rübergekommen.

Ich öffne das Tor. Meine Sandalen klatschen über den Steinweg, der sich an einer Wand aus Grün entlangwindet: Salzbinse und Palmettopalmen, Kaktusfeigen und Queller und Virginia-Eichen – meine Lieblingsbäume.

Nach elf Jahren in Los Angeles denke ich immer noch jedes Mal, wenn ich eine Virginia-Eiche sehe, Zuhause.

Ein charmantes, türkisfarbenes Haus auf Holzstelzen taucht jetzt vor mir auf, und ich erklimme die wenigen Holzstufen, bis ich vor der knallpinkfarbenen Haustür stehe, auf die jemand mit der Hand weiße Kringel gemalt hat.

Dazu passt die exzentrische Türklingel, die jetzt ertönt. Ich meine, sie sieht zwar wie eine ganz normale Klingel aus, aber als ich ihren Knopf drücke, klingt es wie klimpernde Windspiele.

Ich bin noch dabei, einmal tief durchzuatmen, als die Tür schon aufgerissen wird und eine kleine, grauhaarige Frau in einem verwaschenen Flanellhemd und Jeans vor mir steht, die mich finster anblickt.

»Hallo«, sage ich und strecke ihr die Hand hin. »Ich heiße Alice. Scott.«

Ihre Augen sind blassblau, ihr Haar ist kurz geschnitten.

»Von The Scratch?«, füge ich hinzu, in der Hoffnung, dass das ihrer Erinnerung auf die Sprünge hilft.

Sie blinzelt nicht einmal.

»Ich meine, nicht von The Scratch. Dort bin ich zwar angestellt, aber ich bin wegen des Buches hier?«

Sie verzieht immer noch keine Miene. Eine Sekunde lang überlege ich, ob das hier vielleicht nur ein ziemlich ausgefuchster Trick ist, den sich der Sohn dieser Frau womöglich in ihrem Keller am Computer ausgedacht hat, wo er die Tage damit verbringt, leichtgläubigen Autorinnen wie mir Mails zu schicken und sie mit verstellter Stimme anzurufen, der er eine leichte Brüchigkeit verleiht, um als achtzigjährige Frau durchzugehen.

Es wäre nicht das erste Mal.

Ich räuspere mich und lächle erneut. »Tut mir leid. Sind Sie Margaret?«

Sie sieht nicht wirklich so aus, aber andererseits sind die Bilder, die ich von der Frau gesehen habe, die ich treffen soll, mindestens drei Jahrzehnte alt. Daher könnte dies durchaus die einst glamouröse, fast legendäre (zumindest für einen bestimmten Kreis Menschen, zu dem ich auch gehöre) Margaret Grace Ives sein.

Die Prinzessin der Boulevardpresse. Als solche war sie bekannt, weil sie die Erbin des Ives-Medienimperiums war und wegen ihres eigenen Promistatus, der ihr die ständige Aufmerksamkeit der Klatschpresse einbrachte.

Die Frau stößt jetzt ein bellend lautes, ehrliches Lachen aus und öffnet die Tür ein Stück weiter. »Ich heiße Jodi«, sagt sie mit einem leichten Akzent, den ich nicht eindeutig zuordnen kann – möglicherweise Deutsch. »Kommen Sie doch rein.«

Ich trete in die kühle Eingangshalle. Es duftet nach Minze und Zitrone. Jodi wartet nicht auf mich, wird auch nicht langsamer, sondern marschiert direkt ins Innere des Hauses, sodass ich die Eingangstür hinter mir zuziehen und ihr nachlaufen muss.

»Das ist aber schön hier«, zwitschere ich.

»Es ist höllisch heiß, und gegen die Mücken ist Dracula nichts«, bemerkt sie.

Ich widme Robert Evans einen stillen Gedanken: deine, meine und die Wahrheit.

Am Ende des engen Flurs biegt sie in einen weiteren ab. Dieses Haus ist ein luftiges, helles Gewirr aus weißen Holzvertäfelungen und seeglasfarbenen Akzenten, das in einem geräumigen Wohnzimmer mündet, dessen Wände zu siebzig Prozent aus Fenstern bestehen.

»Sie warten hier, ich hole Madame für Sie«, sagt Jodi, und ihr Tonfall klingt eindeutig ironisch. Sie öffnet eine der gläsernen Türen und tritt hinaus in den Garten, der hier hinten größer und wilder ist als vorn. An einer Seite befindet sich ein kleiner Swimmingpool.

Ich nutze die Gelegenheit, um mich kurz im Raum umzuschauen. Ich bin immer noch ganz kribbelig und lächle gleichzeitig so breit, dass meine Wangen schon schmerzen. Ich lege meine Sachen auf den niedrigen Rattan-Couchtisch und verschränke die Arme vor der Brust, damit ich auf meiner Tour durchs Zimmer nichts anfasse. Überall an den Wänden hängt Kunst, üppig wuchernde Pflanzentöpfe sind vor den Fenstern angebracht, noch mehr stehen in Tontöpfen auf dem Fußboden. Ein Ventilator aus Stroh dreht sich träge über mir, und Bücher – die meisten befassen sich mit Gärtnern – liegen in unordentlichen Stapeln, aufgeschlagen und mit gebrochenen Rücken auf allen antikhölzernen Oberflächen im Zimmer.

Es ist wunderschön hier. In Gedanken skizziere ich schon, wie ich das alles beschreibe. Das Problem ist nur, dass ich noch nicht recht weiß, ob ich überhaupt einen Grund habe, das zu tun.

Denn bisher weist noch nichts darauf hin, dass dies hier Margaret Ives’ Haus ist. Keine Fotos von ihrer illustren Familie. Keine Exemplare, weder alte noch neue, ihrer vielen Zeitschriften oder Zeitungen. Keine gerahmten Illustrationen des opulenten »House of Ives« an der kalifornischen Küste, wo sie aufgewachsen ist, und kein einziger Grammy ihres verstorbenen Ehemannes steht auf dem Kaminsims. Hier gibt es nichts Hieb- und Stichfestes, das eine Verbindung zu dem inzwischen zusammengebrochenen Medienkonzern herstellt, auch nicht zu den Freuden und Tragödien, über die in miteinander in Wettstreit stehenden Publikationen der Familie Ives so gern geschrieben wurde, als Margaret noch ganz oben war.

Die Tür öffnet sich erneut, und ich drehe mich um, um Jodi zu fragen, wer genau mich eigentlich dazu eingeladen hat, elf Stunden zu fliegen und danach noch eine Dreiviertelstunde in einem gemieteten Kia Rio zu fahren, um hier aufzutauchen.

Aber dann sehe ich die Frau, die in der Tür steht.

Sie ist ein paar Zentimeter geschrumpft und hat ein wenig Gewicht zugelegt – das meiste Muskeln, nehme ich an –, und ihr einst tintenschwarzes Haar ist jetzt mausbraun und mit silbernen Strähnen durchzogen.

Sie hat jeglichen Glamour von sich abgewaschen, auch den Geruch nach Geld und Macht, aber das listige Glitzern in ihren blauen Augen ist ganz genau dasselbe, das ich auf jedem Foto von ihr gesehen habe, dieses schwer definierbare, nicht benennbare Etwas, das sie von einer Zeitungserbin zur Prinzessin der Titelblätter gemacht hat.

»Na, hallo.« Die Wärme in Margarets Stimme trifft mich gänzlich unvorbereitet, genau wie bei den wenigen, sehr knappen Anrufen in den Wochen vor meiner Reise hierher. »Sie müssen Alice sein.«

Sie zieht ihre Gartenhandschuhe aus und wirft sie über die Armlehne des nächststehenden weißen Rattansessels, um barfuß auf mich zuzugehen, wobei sie sich die Hände an ihrem Kaftan abwischt. Dann streckt sie eine davon aus, um meine zu schütteln.

»Sie sind es«, sage ich. Jeder eloquente oder sogar brauchbare Satz, den ich je gebildet habe, wurde sorgsam und langsam von mir aufgeschrieben. Die Sätze, die direkt aus meinem Mund kommen, klingen hingegen eher so wie dieser.

Sie lacht. »Ich war der Meinung, dass es genau darum auch geht.«

Sie drückt meine Hand etwas und bedeutet mir dann mit einer Geste, mich zu setzen.

»Ja, das stimmt.« Ich lasse mich auf einen Sessel sinken. Sie nimmt den mir gegenüber. »Ich hatte nur versucht, nicht zu sehr zu hoffen! Hat aber nicht geklappt. Tut es nie. Aber ich versuche es trotzdem immer.«

»Wirklich?« Es klingt amüsiert. »Ich habe eher das gegenteilige Problem. Ich erwarte immer das Schlimmste von den Menschen. Kann nichts dagegen tun.« Sie lächelt mir zu. Es ist ein strahlendes und gleichzeitig trauriges Lächeln. Straurig.

Das zum Beispiel würde niemals einer meiner getippten und redigierten Sätze werden. Aber die Sache ist die, ich kann sie irgendwo hinter diesen glitzernden Augen sehen: die Wahrheit. Eine Wahrheit, die wir noch nie gehört haben.

Wie es war, in eine Welt der silbernen Löffel und goldenen Teller geboren zu werden, in der Schauspieler betrunken und voll angezogen im Pool schwammen und Politiker mit einem Handschlag über den antiken Esstisch hinweg Deals besiegelten.

Wie es sich anfühlte, sich heftig in einen Rock-’n’-Roll-Star zu verlieben, der einen wild zurückliebte.

Und natürlich all die anderen Dinge. Die Skandale, die Sekte, der Prozess, der Unfall.

Und dann, vor zwanzig Jahren, Margarets Verschwinden.

Was geschehen ist, aber auch, warum es geschehen ist.

Und warum sie jetzt, nach all der Zeit, endlich bereit ist, ihre Geschichte zu erzählen.

Mit einem Quietschen öffnet sich die Tür hinter Margaret, und Jodi betritt das Haus, einen Eimer Zitronen in der Hand. »Danke, Jodi«, ruft Margaret, ohne sich umzudrehen.

Jodi knurrt. Ich habe absolut keine Ahnung, ob diese Frauen Freundinnen, romantische Partnerinnen, Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin oder Erzfeindinnen sind, die zufällig zusammenwohnen.

Margaret schlägt ein Bein über das andere. »Hübsche Fingernägel«, sagt sie und macht eine kleine Bewegung mit dem Kinn in Richtung meines Schoßes.

Dieser Moment der Verbindung lässt in mir ein ganz blubberndes, freudiges Gefühl aufsteigen. »Die sind aufgeklebt.« Ich beuge mich vor, damit sie die winzigen aufgedruckten Erdbeeren besser sehen kann.

»Ich wette, Sie sind so ein Mensch, der in allem die Schönheit sieht«, sagt sie.

»Sie nicht?«, frage ich, fasziniert von dem weichen, traurigen Lächeln, das über ihre Lippen gleitet.

Ein leichtes Achselzucken, das weniger Ich weiß nicht als vielmehr Diese Frage gefällt mir nicht sagt.

Dann, sie ist eben eine Ives, wechselt sie elegant das Thema: »Also, wie genau soll das ablaufen? Wenn ich mich darauf einlasse?«

Ich werde mich nicht von diesem wenn entmutigen lassen. Ich weiß ja, dass sie noch nicht einhundertprozentig entschlossen ist, und ich kann es ihr nicht verübeln. »Wie Sie wollen«, verspreche ich.

Sie zieht eine Braue hoch. »Und wenn ich es so will, wie es normalerweise läuft?«

»Na ja«, sage ich. »Genau so etwas habe ich bisher noch nicht gemacht. Normalerweise mache ich Features und schreibe Profile. Ich verbringe dann ein paar Tage oder Wochen mit der Person. Und ich schreibe über meine Beobachtungen, mache ein paar Scherze, aus der Perspektive einer Betrachterin. Das hier wäre allerdings anders.

Es ginge dann darum, Ihre Erfahrungen zu Papier zu bringen, also praktisch die umgekehrte Perspektive einzunehmen. Das würde viel länger dauern, vermutlich Monate, um überhaupt genügend Recherchematerial zu sammeln, damit ich eine erste Version schreiben und die Lücken aufspüren kann. Ich würde mir eine Unterkunft in der Nähe suchen, und wir hätten einen Zeitplan, Termine für Interviews, aber auch Zeiten, in denen ich nur mit Ihnen mitlaufe.«

»Mitlaufe«, wiederholt sie nachdenklich.

»Ich würde Ihnen in Ihrem normalen Leben folgen«, erkläre ich. »Herausfinden, was Sie in Ihrem Garten anbauen, mit wem Sie Ihre Zeit verbringen. Mit Ihnen und Jodi und anderen Ihnen nahestehenden Personen aus der Stadt Zeit verbringen.«

Margarets Kinn schiebt sich nach vorn, ihre Augen schließen sich, und sie lacht kurz und offen. »Tun Sie mir einen Gefallen und wiederholen das, wenn sie wieder hier ist.«

Nur Sekunden später flattert Jodi mit zwei Gläsern Limonade ins Wohnzimmer. Sie stellt sie beide auf den Couchtisch.

»Danke, Jodi«, sage ich, wild entschlossen, sie für mich einzunehmen.

Sie marschiert wieder aus der Tür hinaus, durch die sie gekommen ist.

»Ohne dich würde ich gar nicht überleben«, ruft Margaret ihr scherzhaft hinterher.

»Erzähl mir was Neues«, ruft Jodi zurück und verschwindet im Flur.

Ich nippe an der Limonade, dann wird daraus ein tiefer Schluck, denn dieses Getränk ist wunderbar, frisch und säuerlich mit ein paar Minzblättchen darin, die zwischen den Eiswürfeln schwimmen.

Ich stelle das Glas zurück und zwinge mich, zurück zum Thema zu kommen. »Hören Sie, es gibt noch viel erfahrenere Autorinnen und Autoren, mit denen Sie sich zusammentun könnten. Da wären sicher Hunderte Menschen, die mich vor den Bus stoßen würden, um diesen Job zu bekommen, und ganz ehrlich, ich würde es verstehen, wenn Sie sie mir vorziehen würden.«

»Beunruhigend«, bemerkt Margaret.

»Ich will nur sagen, wenn Sie bereit sind, Ihre Geschichte zu erzählen, verdienen Sie es, dass sie genauso wird, wie Sie es wollen. Es muss Ihre Geschichte bleiben, niemandes sonst. Und das funktioniert nur, wenn Sie das Ganze mit jemandem angehen, dem Sie vollkommen vertrauen. Aber ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie sich entscheiden, dieses Buch gemeinsam mit mir zu schreiben, dann wird Ihre Stimme im Mittelpunkt stehen. Das ist meine oberste Priorität. Sicherzustellen, dass es Ihre Geschichte bleibt.«

Ihr Lächeln verblasst, jetzt blickt sie wieder ganz nüchtern drein. Die Fältchen in ihren Augenwinkeln und die Furchen neben ihrem Mund vertiefen sich. Sie sind der Beweis eines ganzen gelebten Lebens, nicht nur der ersten dreiunddreißig Jahre, die sie unter den Augen der Öffentlichkeit verbracht hat, sondern auch der dreißig, die sie als Einsiedlerin gelebt hat, und der zwanzig Jahre, die sie verschwunden war.

»Was, wenn das gar nicht das ist, was ich will?«, sagt sie langsam.

Ich schüttele den Kopf. »Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Ihnen folgen kann.«

»Was, wenn ich gar nicht meine Version der Geschichte will?«, fragt sie. »Was, wenn ich die ganze, scheußliche Wahrheit will? Wenn ich es satthabe, mit meiner Version der Ereignisse zu leben, in der ich immer die Heldin bin? Wenn ich mich hinsetzen und endlich die Dinge in Schwarz und Weiß sehen will?«

Ihre Frage überrumpelt mich geradezu. Ich bin so daran gewöhnt, meinem jeweiligen Gegenüber zu vergewissern, dass ich nicht da bin, um irgendetwas an ihren Aussagen so zu verdrehen, dass es sie brutal vernichtet. Dass ich wirklich das ganze Bild sehen will, auch ihre menschlichen Makel.

Als ich zögere, zieht Margaret die Braue hoch. »Ist das ein Problem?«

Ich rutsche auf die Kante meines Sessels. »Ich mache es, wie Sie es haben wollen«, wiederhole ich. »Wenn Sie das so wollen, machen wir es so.«

Sie überlegt. Dann sagt sie: »Noch eine Frage.«

»Jederzeit.« Sie könnte nach meiner peinlichsten Sex-Anekdote fragen, ich würde sie ihr erzählen. Sie muss verstehen, dass sie bei mir in sicheren Händen ist.

Wieder zieht sie die grauen Brauen hoch, diesmal wirkt es ein wenig boshaft. »Sind Sie immer so munter?«

Ich atme aus. Dieser Job ist zu groß und wichtig, als dass ich ihn mit einer Lüge beginnen könnte.

»Ja«, sage ich. »Ja, das bin ich.«

Ihr Lachen wird von einem Geräusch unterbrochen, das wie das Klimpern eines Windspiels klingt. Margaret wirft einen Blick auf die aus Treibholz zusammengebaute Uhr auf dem Teil des Kaminsimses, auf dem der Grammy nicht steht.

»Das wird wohl mein Zwei-Uhr-Termin sein.« Sie steht auf. »Jetzt habe ich ja viel, worüber ich nachdenken kann, Alice Scott.«

Ich springe ebenfalls auf und nehme mein unbenutztes Notizbuch und das Aufnahmegerät an mich. »So oder so«, sage ich, »danke. Ernsthaft.«

»Wofür?«, fragt sie verblüfft und führt mich zurück durch das Gewirr der Flure.

»Für heute«, sage ich. »Dass Sie mir eine Chance gegeben haben.« Für die Tatsache, dass ich meiner Mom endlich etwas von meiner Arbeit erzählen kann, das sie nicht zum Gähnen bringt.

»Es ist nur eine Chance«, erinnert mich Margaret. Wir sind an der Eingangstür angelangt. »Danken Sie mir nicht dafür. Jeder verdient eine. Und ich habe noch ein anderes Eisen im Feuer, mal sehen, was dabei herauskommt.«

»Das verstehe ich vollkommen, aber …« Ich verstumme, als sie die knallpinke Tür öffnet, denn in diesem Moment begreife ich, wie falsch ich gelegen habe.

Ich habe eben nicht vollkommen verstanden.

Margarets Zweiuhrtermin steht auf der obersten Stufe in schieferfarbener Chinohose und einem weißen T-Shirt.

Es ist nicht das Outfit, das mir das Herz in die Hose rutschen und das Blut aus dem Gesicht weichen lässt – wobei mir die Vorstellung, bei diesem Wetter lange Hosen zu tragen, wirklich zu denken gibt.

Sondern es ist der riesige, dunkeläugige Mann mit der Hakennase, der es trägt.

Hayden Anderson.

Vor vier Jahren hätte man sagen können: Hayden Anderson, Musikjournalist, und das hätte als Beschreibung ausgereicht. Aber wenn er nach wie vor nur Musikjournalist wäre, würde ich seinen Namen nicht kennen, und schon gar nicht wissen, wie er aussieht. Ich habe ein ganz ordentliches Gedächtnis, aber die Autorennamen des Rolling Stone kenne ich nicht auswendig.

Allerdings.

Allerdings ist er nicht mehr nur Hayden Anderson, Musikjournalist.

Jetzt ist er Hayden Anderson, Biograf und Pulitzer-Preis-Gewinner. Der, der den beeindruckenden Riesenschinken über den Americana-Sänger mit Demenz geschrieben hat.

Jetzt ist er der Hayden Anderson, den Margaret gerade als anderes Eisen im Feuer bezeichnet hat.

Ein viel erfolgreicheres, viel bekannteres, in jeder Hinsicht beeindruckenderes Eisen.

Seine dunklen Augen blicken von mir (leerer Gesichtsausdruck, er erkennt mich nicht; warum sollte er auch? Ich bin ja nur ein unwichtiges Eisen im Feuer) zu Margaret (an der er nur unwesentlich weniger desinteressiert zu sein scheint), und dann erklingt seine Stimme, dunkel wie Donnergrollen: »Komme ich zu früh?«

»Sie sind auf die Minute genau pünktlich«, erwidert Margaret freundlich. »Alice wollte gerade gehen.«

Ich würde Haydens Gesichtsausdruck an dieser Stelle als Wer zum Teufel ist Alice bezeichnen, als hätte er gerade vergessen, dass ich direkt vor ihm stehe. Vermutlich hat er mich gar nicht wahrgenommen, als sich unsere Blicke getroffen haben.

»Hallo!« Ich fasse mich genug, um meinem Herz zu befehlen, wieder Blut durch meine Organe zu pumpen, meiner Lunge, Luft einzusaugen, und meiner Hand, sich auszustrecken, um seine zu schütteln.

Er hebt seine Hand ganz langsam, als benötigte er noch einige Informationen, bevor er sich auf physischen Kontakt einlassen kann.

»Ich wollte gerade gehen«, beteuere ich, und das scheint den Ausschlag zu geben. Endlich ergreift seine sehr große, sehr warme, sehr trockene Hand meine, schüttelt sie genau ein Mal und sinkt wieder an seine Seite.

»Danke noch mal«, sage ich zu Margaret über die Schulter hinweg und eile zum Bürgersteig.

»Ich melde mich«, ruft sie, und ich zwinge mich zu einem Lächeln, als würde mein Herz nicht gerade brechen, als wäre ich nicht kurz davor, loszuheulen, weil ich zu neunundneunzig Prozent sicher bin, dass mir hier gerade mein Traumjob entgangen ist.

2

Den ersten Abend im Grande Lucia Resort verbringe ich damit, Lakritz zu essen, Hayden Anderson zu googeln und mir gleichzeitig einzureden, dass die Welt nicht untergeht.

Zuerst lese ich ungefähr ein Dutzend begeisterte Rezensionen seines Buches. Dann stolpere ich über einen Artikel in der Publishers Weekly, in dem die Verkaufszahlen seines Buches in den USA im ersten Jahr auf über zwei Millionen geschätzt werden. Um mich noch ein wenig selbst zu quälen, schaue ich im Anschluss ein Interview mit Hayden und demjenigen, dessen Biografie er geschrieben hat. Len Stirling informiert die interviewende Person, dass er schon neun Autorinnen und Autoren in Betracht gezogen habe, bevor sich Hayden überhaupt gemeldet hatte. Hayden beugt sich vor und sagt ohne jede Spur von Humor oder Ironie: »Ich bin ziemlich ehrgeizig.«

Ich schlucke mein Stöhnen herunter.

Es besteht immerhin noch die Möglichkeit, dass Margaret doch lieber mit mir arbeiten möchte.

Vielleicht arbeitet sie lieber mit einer Frau. Vielleicht hat sie ein Herz für Außenseiterinnen. Vielleicht mag sie einfach keine hochgewachsenen, muskulösen, talentierten Männer, die Biografien schreiben können, die eine Leserin nicht nur nicht zu Tode langweilen, sondern sie darüber hinaus sogar mehrfach zum Weinen bringen, während sie das Buch allein an der Bar des Taco-Ladens in ihrer Nachbarschaft in Highland Park liest.

Es kann eine Menge Gründe geben, aus denen sie vielleicht nicht mit Hayden arbeiten will, und zumindest ein paar, aus denen sie sich für eine Zusammenarbeit mit mir entscheiden könnte.

Ich nicke begeisterter, als ich mich fühle, und lasse mich wieder auf die heiter karierte Tagesdecke fallen. Ich schaue aus dem Fenster zum Strand, der sich hinter dem Hof des Hotels erstreckt.

Ich hätte wissen müssen, dass ein Geheimnis wie Margarets Aufenthaltsort nicht für immer eins bleiben würde.

Es hatte alles vor vier Monaten begonnen, als mein Porträt über den ehemaligen Kinderstar Bella Girardi erschien. Auf diesen Artikel bin ich bis jetzt am allerstolzesten in meiner ganzen Karriere. Ich bekam einen ganzen Aktenordner voller netter E-Mails von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen und begeisterte Screenshots und Reels online dazu.

Und das allein hätte mehr als ausgereicht, um das wochenlange Schreiben und Umschreiben und das Hin und Her mit meinen Rechercheuren und der Redakteurin aufzuwiegen.

Aber ganz unten in einer sehr kurzen Mail stand noch etwas anderes.

Finde den Artikel toll, schrieb LindaNimmtIhrLebenIndieHandmit53. PS: Dieser Cosmo-Sinclair-Song über Margaret Ives, über den Bella und Sie geschrieben haben, ist mein absoluter Lieblingssong. Wussten Sie, dass Margaret jetzt auf einer Insel in Georgia lebt und unter falschem Namen Kunst verkauft?

Und das war’s. Sonst keine weiteren Informationen. Und als ich Linda zurückschrieb, bekam ich keine Antwort.

Ich verbrachte zwei Wochen damit, alle Verbindungen zu überprüfen, die Margaret womöglich nach Georgia haben könnte (keine, die ich hätte aufspüren können), und alle möglichen Kombinationen ihres Namens mit »Kunst« und »Insel« zu googeln, aber alles ohne Erfolg. Margaret Ives war schon seit Anfang des Jahrtausends vollkommen aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwunden, und es ging das Gerücht um, dass sie einen italienischen Olivenbauern geheiratet und sich auf der anderen Seite des Atlantiks niedergelassen habe.

Zuerst war ich mir zu neunzig Prozent sicher, dass Linda log oder keine Ahnung hatte.

Es konnte nicht sein, dass Margaret Ives in Georgia war, auf einem kleinen Inselchen, das vom Lokaltourismus lebte, nur eine Tagesfahrt von der Heimatstadt ihres verstorbenen Ehemannes Cosmo Sinclair in Tennessee entfernt.

Aber die Sache ließ mich nicht los. Dieses Gerücht musste irgendeine Quelle haben, dachte ich, obwohl ich mir meinen üblichen Optimismus auszureden versuchte.

Ich fing an, Messageboards online zu durchkämmen. Alles, was irgendwie mit Cosmos Musik zu tun hatte, mit der berühmten Familie Ives oder mit Margarets Verschwinden.

Nichts. Nirgends.

Und dann stieß ich auf die Verschwörungstheorien. Leute, die Bilder von »Elvis« in einem Einkaufszentrum in Tuscaloosa posteten. Oder von JFK in Miami, mit einem Topfhut und einem halb offen stehenden Hemd, mit weißem Brusthaar unter der dicken Goldkette. Ich brauche ein Weilchen, bis ich den Margaret-Post finde, weil das Geraune um das, was mit ihr passiert war, mit der Zeit verklungen war.

Die Leute kannten Ives Media, und sie wussten von dem prunkvollen Anwesen der Familie (das jetzt dem Staat gehörte und besichtigt werden konnte). Natürlich wussten sie von dem ganzen Chaos mit Margarets Schwester und der Sekte, und sie erinnerten sich vermutlich sofort an das berühmte Schwarz-Weiß-Foto von Margaret und Cosmo, wie sie Hand in Hand die Treppen zum Standesamt hinaufliefen, an jenem Tag, an dem sie durchbrannten, er mit zurückgekämmtem, blondem Haar, sie mit einer damals modernen, hochtoupierten Bienenkorbfrisur.

Aber nach Cosmos tragischem Tod hatte sich seine Witwe aus dem grellen Scheinwerferlicht zurückgezogen. Und als sie dann vollständig verschwand, vor zwanzig Jahren, waren die Leute schon nicht mehr so interessiert an ihr wie früher.

Die meisten Menschen hatten schlicht akzeptiert, dass niemand je herausfinden würde, was mit ihr geschehen war. Sie war ganz einfach eine weitere Amelia Earhart, eine Frau, die in der Zeit verloren gegangen war.

Aber es gab noch ein paar aktive Margaret-Ives-Online-Communitys, die sich den Gerüchten widmeten, die sich um ihr Verschwinden rankten. Sie widerlegten oder bewiesen sie, je nachdem. Sie waren ein wenig wie diese True-Crime-Junkies, die immer wieder alte Interviews ausgruben als Beweise oder Gegenbeweise für ihre favorisierte Theorie.

Diese Messageboards führten ins Nichts.

Das Gar nicht so tote Promis-Messageboard wiederum hat mich hierhergeführt, nach Little Crescent Island.

Und wenn ich sie durch den einen Post finden konnte, dann will ich gar nicht wissen, wie viele andere Hayden Andersons jetzt vielleicht gerade durchs Land fliegen, um hierherzukommen.

Mein Handy brummt auf der Matratze neben mir, und ich taste danach, bis ich es finde. Es kribbelt erwartungsvoll in meinem Bauch – vielleicht hat sich Margaret bereits entschieden –, aber dann sehe ich, welcher Name auf dem Bildschirm aufblinkt.

Theo. Jetzt spüre ich etwas anderes in meiner Magengrube, dieses ängstliche Flattern, das ich immernoch bekomme, wenn ich von meinem On-off-Boyfriend höre.

Wie läuft es mit der Erbin?, fragt er. Ich bin gerührt, dass er sich daran erinnert. Wahrscheinlich zu gerührt. Ich habe in den letzten Wochen über wenig anderes gesprochen. Aber trotzdem! Er hat mir geschrieben, um danach zu fragen – das ist doch was!

Ich zögere, weil ich überlege, was ich schreiben soll, und entscheide mich dann für: Sie ist faszinierend, und ihr Haus ist ein Traum, und ich will den Job so, so sehr.

Das entspricht alles der Wahrheit. Es würde nichts helfen, wenn ich hinzufügen würde: und ich habe Angst, dass ich ihn nicht bekomme, weil ein eins neunzig großer Hüne und Pulitzer-Preis-Gewinner mit einem finsteren Blick, der einen Gorgonen versteinern lassen könnte, auf der Bildfläche erschienen ist.

Ich starre eine, zwei, drei Minuten lang das Handy an. Dann lege ich es weg. Theos lässiges Selbstbewusstsein und seine entspannte Art, sich durch die Welt zu bewegen, haben mich damals angezogen. An Menschen, die nichts wirklich ernst nehmen, ist immer etwas Anziehendes, finde ich. Und zwar genau so lange, bis man mit ihnen Textnachrichten austauscht. Theo ist furchtbar darin. Um ehrlich zu sein, bin ich auch nicht gerade toll, was das angeht, aber er ist wirklich der Meister darin, eine Nachricht zu schicken, auf die ich natürlich sofort reagiere, nur um meine Antwort dann einen ganzen Tag nicht zur Kenntnis zu nehmen.

Bis dahin habe ich vielleicht meinen Traumjob nicht bekommen und bin stattdessen mit diesem Bett verschmolzen – die Pfütze, die früher mal die Autorin Alice Scott war.

»Reiß dich zusammen, Scott!«, rufe ich, zwinge mich auf die Füße und knalle den Laptop zu.

»Du bist auf einer wunderschönen Insel, mit einem knurrenden Magen und ohne Termine«, rede ich mir zu, nehme mein Handy und schlüpfe in die Sandalen. »Warum nicht das Beste daraus machen?«

Little Crescent Island ist ein Urlaubsort, aber nicht gerade ein heißer Tipp für ein ausuferndes Nachtleben. Die meisten Urlauberinnen und Urlauber hier sind entweder im Rentenalter oder Familien mit Kindern, und es ist neun Uhr an einem Dienstagabend, daher ist die Auswahl der Möglichkeiten zum Einkehren auf der Hauptstraße klein.

Das erste geöffnete Restaurant, an dem ich vorbeikomme, heißt Fish Bowl, und nach der Speisekarte draußen zu urteilen, besteht das Angebot zu neunzig Prozent aus Alkohol und zu zehn Prozent aus Fisch und Meeresfrüchten.

Drinnen ist es eng und wunderbar kitschig eingerichtet. Die Wände sind mit Bambusstäben verkleidet, Fischernetze hängen von der Decke, alle möglichen Plastikfische und im Dunkeln leuchtende Algen sind hineingeknotet. Eine Kellnerin mit Pferdeschwanz in einem engen weißen T-Shirt und kurzen Shorts rauscht mit einem Tablett in den Händen an mir vorbei und sagt heiter: »Setz dich hin, wo du willst, Schätzchen. Heute ist nicht viel los.«

Es gibt viele freie Tische, aber zwei ältere Herren in den gleichen Bowling-Hemden sitzen an der Bar, und ich bin irgendwie in Plauderstimmung, also gehe ich dorthin. Als ich mich gerade auf einen Hocker zwei Plätze weiter von ihnen setzen will, werfen sie Geld auf die glänzende, dunkle Holztheke und stehen auf.

Der eine fängt meinen Blick auf, und ich lächle ihm zu.

Er lächelt zurück. »Kann die Captain’s Bowl sehr empfehlen!«

»Ich werde das in Erwägung ziehen«, verspreche ich, und er tippt sich gegen die Krempe seines nicht vorhandenen Hutes, um dann hinter seinem Kumpel herzuschlurfen. Auf dem Weg nach draußen bleiben die beiden stehen, um kurz ein paar Worte mit der Kellnerin zu wechseln, und sie gibt dem Mann, der die Captain’s Bowl empfohlen hat, ein Küsschen auf die Wange. Entweder kommen sie alle von hier, oder man kann sich hier eines ganz außerordentlichen Services rühmen.

Ich inspiziere wieder die Speisekarte und überlege wie schon mein ganzes Leben lang, ob ich Fischtacos oder Fish and Chips bestellen soll.

Ich denke immer noch darüber nach, als jemand eine riesige Schüssel mit einer grellblauen Flüssigkeit, Eis und ungefähr fünf Obstspießchen darin vor mich hinstellt. Überrascht schaue ich hoch. Die Kellnerin steht hinter der Theke und lächelt mich an. »Captain’s Bowl«, sagt sie. »Spendiert von den Captains höchstpersönlich.«

»Oh?« Ich werfe einen Blick in Richtung Eingangstür, aber die Herren von eben sind längst gegangen. »Was sind das denn für Kapitäne?«

»Onkel Ralph ist der Kapitän des Bowling-Teams, und Cecil ist der Kapitän dieses Restaurants«, erklärt sie. »Sie sind beide auf ihre Weise einflussreich, aber hier gilt Cecils Wort doch ein bisschen mehr, ist ja klar.«

»Wenn du ihn das nächste Mal siehst, sag ihm bitte Danke von mir«, sage ich.

Sie nickt ein Mal. »Mach ich. Also, isst du auch was, oder willst du nur schwimmen?« Sie macht eine kurze Bewegung mit dem Kinn in Richtung der riesigen Schüssel voll unnatürlich blauer Flüssigkeit, und ich muss lachen.

»Was ist das überhaupt?«, frage ich.

»Alles«, antwortet sie. »Plus etwas Cola.«

Ich nehme einen winzigen Schluck durch den neonpinkfarbenen Strohhalm und habe das Gefühl, als hätte ich erst Zucker, dann reines Benzin inhaliert. Aber auf eine Weise, die Spaß macht.

»Essen?«, fragt die Frau – auf ihrem Namensschild steht Sheri – erneut.

Ich erkläre ihr meine Zwickmühle: Tacos oder Fish and Chips.

»Tacos«, sagt sie entschlossen. »Entscheide dich immer für Tacos.«

»Sehr gut.« Ich lege die Speisekarte wieder hin, und sie wirbelt durch die Tür hinter der Bar. Ich schaue in mein Getränk und muss wieder lachen. Ich habe nie viel getrunken, aber diesem Gebräu würde ich allein wegen der Art, wie es präsentiert wird, zehn von zehn Punkten geben. Ich mache davon ein Foto und schicke es an Theo. Dann knabbere ich am ersten Obstspieß.Du als Drink, antwortet er sofort. Viel Spaß!

Habe ich!, schreibe ich zurück. Dann lege ich mein Handy hin und schaue mich im Lokal um.

Außer mir sind hier noch zwei weitere Parteien: Eine fünfköpfige Familie sitzt an einem Tisch unter den Fenstern der Frontseite, und ein Typ, der ein Eiswasser und einen Salat vor sich stehen hat, in einer winzigen Sitzecke in der Nähe der Toiletten.

Er schaut genau in diesem Augenblick von seinem Wasserglas hoch.

Fast schwarzes Haar, scharf geschnittene Nase, strenge Brauen.

Ich zucke zurück und drehe mich hastig wieder um, wobei ich beinahe mit meinem Hocker umkippe. Gerade noch rechtzeitig halte ich mich am Tresen fest. Mein Herz rast. Wahrscheinlich ist er es gar nicht. Vermutlich bilde ich mir das nur ein, und die Raumdecke, die in der Dunkelheit leuchtet, gaukelt mir seltsame Dinge vor, indem sie Hayden-Anderson-Gestalten aus Schatten formt.

Ich nehme noch einen kleinen Schluck von meiner Captain’s Bowl, um mich zu wappnen, ehe ich ganz langsam, ganz lässig einen vorsichtigen Blick über die Schulter werfe.

Er schaut nicht mehr zu mir hin. Stattdessen starrt er auf etwas, das vor ihm liegt. Er hat die Stirn gerunzelt. So, wie er über das winzige Tischchen gebeugt hockt, wirkt er ein wenig wie ein Bär auf einer Teegesellschaft. Alles um ihn herum ist im Vergleich irgendwie zu klein und zu zerbrechlich.

Das ist ganz eindeutig er.

Ein gar nicht mal so kleiner Teil von mir würde am liebsten weglaufen und sich verstecken. Was absolut keinen Sinn ergibt.

Er ist schließlich kein Grizzly. Er ist ein Mann, der zufällig denselben Job will wie ich. Ein Mann, der ein Buch geschrieben hat, das ich wirklich sehr gern gelesen habe!

Es ist lächerlich, ihn wie einen Feind zu behandeln, nur weil wir beide gern Margarets Buch schreiben wollen. Und es ist lächerlich, hier zu sitzen und ihn zu ignorieren, obwohl wir nur etwa drei Meter voneinander entfernt sitzen.

Ich sollte Hallo sagen.

Nur noch einen kleinen Schluck aus der Captain’s Bowl als Wegzehrung, dann hüpfe ich von meinem Hocker, durchquere das Restaurant und stelle mich vor Haydens Tisch.

Er schaut nicht hoch. Ich gebe ihm einen Augenblick, damit er seine Seite zu Ende lesen kann, aber selbst als er auf den Bildschirm tippt, um die nächste zu beginnen, löst er den Blick nicht von seinem E-Reader.

»Hallo!«, zwitschere ich.

Er zuckt beim Klang meiner Stimme zusammen. Langsam, ganz langsam hebt er den Blick unter den gerunzelten Brauen zu mir hinauf.

»Wir haben uns vorhin getroffen?«, erinnere ich ihn. »Ich heiße Alice.«

»Ich erinnere mich.« Seine Stimme ist ein Grollen.

»Ich weiß natürlich schon, wer du bist«, sage ich.

Er zieht eine dunkle Augenbraue hoch.

Ich setze mich auf die Bank ihm gegenüber, unsere Knie stoßen aneinander. Ich habe mich immer gefragt, warum riesige Männer so gern niedliche, winzige Frauen daten, und offenbar habe ich jetzt meine Antwort: Ein Mann von der Größe eines Hayden Anderson kann nicht bequem jemandem gegenübersitzen, der größer ist als eins sechzig. Ich bin ungefähr fünfzehn Zentimeter zu groß.

Also drehe ich mich zur Seite. Er sieht mich immer noch mit dieser hochgezogenen Braue an, das Äquivalent eines Fragezeichens.

»Wegen deines Buches«, erkläre ich. »Unser Freund Len. Ich habe es wirklich sehr, sehr gern gelesen. Ich meine, natürlich. Jeder, der es gelesen hat, hat es geliebt. Das nach dem Pulitzer-Preis von irgendeiner Frau in einer Bar gesagt zu bekommen, ist vielleicht nicht der große Knaller, aber ich wollte es dich trotzdem wissen lassen.«

Seine Schultern entspannen sich etwas. »Bist du eine Freundin oder Verwandte?«

»Was?«, frage ich.

»Von Margaret«, erklärt er.

»Oh, weder noch.« Ich winke ab. »Ich bin auch Autorin.«

Jetzt, da er diese neue Information hat, lässt er seinen musternden Blick erneut über mich wandern. Seine Iris ist heller, als ich dachte. Braun, aber eher blassbraun.

»Was für Sachen schreibst du denn so?«

»Alles Mögliche«, antworte ich. »Eine Menge Geschichten aus dem Leben, und Popkultur-Sachen. Ich arbeite für The Scratch.«

Sein Gesicht bleibt vollkommen regungslos. Ich versuche es mit einer anderen Taktik: »Warst du schon mal in Georgia?«

»Bin zum ersten Mal hier«, sagt er.

»Wirklich?« Ich bin überrascht. »Woher kommst du denn?«

»New York.«

»Die Stadt oder der Staat?«

»Stadt«, erwidert er.

»Geboren und aufgewachsen?«

»Nein.«

»Und wo bist du aufgewachsen?«, hake ich nach.

»Indiana«, antwortet er.

»Fandest du es da schön?«

Sein Gesicht verfinstert sich, sein Mund ist immer noch eine komplett gerade Linie. »Warum?«

Ich lache. »Was meinst du mit warum?«

»Warum willst du wissen, ob ich es schön fand, in Indiana aufzuwachsen?« Sowohl sein Gesichtsausdruck als auch sein Tonfall ist ziemlich säuerlich.

Ich unterdrücke ein Lächeln. »Weil ich darüber nachdenke, es zu kaufen.«

Jetzt macht er die Augen ganz schmal, sodass sie viel dunkler wirken. »Was willst du kaufen?«

»Indiana«, erwidere ich.

Er starrt mich an.

Ich kann jetzt nicht mehr dagegen an. Das Lachen gewinnt. »Ich versuche doch nur, dich ein bisschen kennenzulernen«, erkläre ich.

Er stützt die Unterarme auf den Tisch, seine Haltung wirkt herausfordernd. Dann neigt er den Kopf ein wenig nach links und sagt das, was ich vermutlich am wenigsten von ihm erwarte: »Das wird nicht funktionieren.«

Ich weiche etwas zurück, überrascht und verwirrt. »Was wird nicht funktionieren?«

»Mich von meinem Ziel abzulenken«, knurrt er.

»Und über welches Ziel reden wir hier genau?«, frage ich und schaue mich im nun fast leeren Fish Bowl um. »Warte, Sheri?« Ich drehe mich wieder zu ihm um, und unsere Knie stoßen erneut zusammen.

»Wer ist Sheri?«, fragt er mit einigem Widerwillen.

»Unsere Kellnerin!« Ich senke die Stimme, für den Fall, dass sie ausgerechnet jetzt aus der Küche kommt. »Wenn du versuchst, sie anzubaggern, musst du es nur sagen, dann gehe ich sofort wieder zu meiner Fish Bowl …«

»Nicht die Kellnerin«, unterbricht er mich. »Das Buch.«

»Das Buch?«, wiederhole ich. Dann dämmert es mir. Er meint das Buch. Margarets Buch.

Hayden fährt fort: »Ich weiß nicht, was das hier« – er wedelt mit seiner großen Hand zwischen uns herum –, »was das hier werden soll, aber wir reden über Margaret Ives. Ich will diesen Job und werde nicht davon abrücken, also kannst du auch gleich aufgeben.«

Zuerst tut es ein wenig weh, dass ein Fremder so etwas zu mir sagt. Dass jemand, dessen Arbeit ich bewundere, mir gerade vorwirft, dass ich versucht habe, ihn professionell zu hintertreiben, obwohl ich ihn eigentlich nur etwas kennenlernen wollte.

Aber unter diesem Schmerz entwickelt sich ein anderes Gefühl und strömt in all meine Glieder.

Hoffnung.

Wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, dann, dass es fast immer einen Silberstreif am Horizont gibt. Und hier ist er jetzt.

Hayden zieht die Brauen zusammen und nimmt die Arme vom Tisch. »Warum tust du das?«

»Was denn?«

»Lächeln«, versetzt er trocken.

Ich lache schnaubend, gleite aus der Nische, stehe auf und schwebe geradezu zurück zur Bar, weil seine Reaktion mir eins deutlich gemacht hat – ich meine, abgesehen von der Tatsache, dass er ein misstrauischer Zyniker ist. »Weil ich jetzt weiß, dass ich noch eine Chance habe«, rufe ich ihm über die Schulter hinweg zu.

Er verdreht die Augen, und ich lasse mich auf meinen Hocker fallen, ganz kribbelig vor Aufregung. In diesem Augenblick stößt Sheri die Küchentür mit der Hüfte auf und marschiert mit einem Korb voller frittierter Fischtacos heraus. »Wie ich sehe, hat die Captain’s Bowl dich zum Lächeln gebracht«, sagt sie.

»Sie ist lecker«, sage ich und nehme einen langen, genüsslichen Schluck. Das ist vermutlich einer der letzten, die ich noch vertragen kann, ehrlich, es sei denn, ich will unbedingt hinterher ins Krankenhaus oder ins Gefängnis.

»Das höre ich gern«, sagt sie. »Du bist aber nicht mit dem Auto hier, oder?«

»Nein, ich wohne drüben im Grande Lucia, daher bin ich zu Fuß gekommen«, sage ich.

»Ohh, mein Mann Robbie und ich haben dort die Flitterwochen verbracht«, erzählt sie.

Sheri sieht nicht alt genug aus, um verheiratet zu sein, aber ich nehme an, dass ich da Los-Angeles-Maßstäbe anlege. Die meisten Mädchen, mit denen ich auf die Highschool gegangen bin, sind inzwischen verheiratet, und meine Mom und mein Dad waren schon mit dreiundzwanzig verheiratet, obwohl sie meine Schwester und mich erst viel später bekamen.

»Soll ich dir noch was bringen?«, fragt sie, eine Hand in die Hüfte gestemmt.

»Eigentlich«, sage ich, »würde ich gern jemandem einen Drink spendieren.« Eine Kleinigkeit, um seine Stimmung so aufzuhellen, wie er meine aufgehellt hat.

Sheris Blick fällt über meine Schulter in die Nische, wo jetzt der einzige andere Kunde dieses Etablissements sitzt. »Was soll es denn sein? Whisky? Bier?«

»Habt ihr noch etwas Größeres oder Blaueres als das hier?«, frage ich und zeige auf meine Bowl.

»Abgesehen von den frisch geputzten Klos, nein«, antwortet sie. »Aber ich könnte ein bisschen kandierten Hibiskus reinwerfen, um es noch ein bisschen bunter aussehen zu lassen, wenn das hilft.«

»Das wäre perfekt.«

3

Ich wache mit hämmernden Kopfschmerzen auf. Ein Kater kann das nicht sein – ich bin vielleicht nicht besonders trinkfest, aber die fünf Schlucke Cocktail von gestern können keine solche Wirkung haben.

Nein, das hier ist die Sorte Kopfschmerz, die mir nur allzu vertraut ist: Koffeinentzug.

Bevor ich gestern in mein frisch bezogenes Hotelbett gefallen bin, habe ich den Wecker auf dem Handy auf stumm, aber die Lautstärke auf Maximum gestellt – für den Fall, dass Margaret anrufen will –, und die Verdunkelungsvorhänge zugezogen.

Die Uhr auf dem Nachttisch zeigt 9:32 Uhr. Eine volle Stunde später, als ich sonst meine erste Tasse Espresso zu mir nehme. Ich stolpere aus dem Bett und reiße den Vorhang auf. Draußen herrscht heiterster Sonnenschein mit klarem, blauem Himmel. Türkisfarbene Wellen klatschen gegen das Ufer unter mir.

Es ist interessant, dass Margarets Grundstück am entgegengesetzten Ende der Insel liegt, direkt an der sumpfigen Fahrrinne, die Little Crescent vom Festland trennt, und nicht hier, wo sich – jedenfalls den Hotels in der Nähe der Hauptstraße und den weiter östlich und westlich verstreut liegenden Villen nach zu schließen – all die Touris und Reichen am liebsten aufzuhalten scheinen.

Vielleicht liegt es daran, dass sie anderen Menschen gern aus dem Weg geht, oder es hat noch einen anderen Grund.

Jedenfalls öffne ich meine Handynotizen und setze diese Frage auf die Liste der Fragen, die ich stellen will, wenn sie das Buch mit mir machen möchte.

Die letzte Notiz, die ich irgendwann gestern Nacht sehr spät gemacht habe, lautet: Mit der Struktur spielen??? Nach einigem Überlegen fällt mir wieder ein, was ich damit gemeint habe.

Die Idee habe ich von Unser Freund Len, Haydens Buch.

Len Stirling hatte kurz nach seiner Demenz-Diagnose beschlossen, die Biografie zu autorisieren. Er hatte gehofft, dass die Arbeit daran das Fortschreiten seiner Krankheit verlangsamen würde, aber vor allem hatte er geglaubt, dass das Buch für seine Familie und Freunde ein Trost sein würde, wenn er gegangen sein würde. Nicht unbedingt gestorben, sondern wenn er sich nicht mehr an sie erinnern konnte.

Hayden hatte seine Geschichte andersherum erzählt. Jeder Abschnitt hatte sich auf Len in einer bestimmten Lebensphase konzentriert, von der Gegenwart in die Vergangenheit, weil sein Kurzzeitgedächtnis immer schlechter wurde und dann schließlich auch seine alten Erinnerungen verblassten.

In einem ihrer letzten Gespräche, in denen sich Len an Hayden erinnerte, hatte er ihm gestanden, wie sehr er sich davor fürchtete, sich selbst zu verlieren, an einen Punkt zu gelangen, an dem er nicht nur seine alten Bandkollegen, seine Frau oder seine Töchter nicht mehr erkannte, sondern gar nicht mehr wusste, wer er war.

Hayden hatte Len gefragt, was er ihm antworten solle, wenn Len eines Tages fragte: Wer bin ich?

Und in gewisser Weise hielt diese Frage das ganze Buch zusammen. Die Grundfrage lautete nicht nur, wer letztlich der legendäre Len Stirling war. Sondern was die Identität eines Menschen ausmachte.

Nach einigem Nachdenken hatte Len Hayden geantwortet: »Sag mir, dass ich dein Freund Len bin.«

Da hatten sie schon vier Jahre lang an dem Buch gearbeitet. Nur Lens Manager und der allerengste Kreis waren in die Diagnose eingeweiht, die zur Arbeit am Buch geführt hatte.

Und in diesem letzten Teil, in dem Lens Kindheit im Mississippi-Delta beschrieben wurde, ging es nicht mehr um Len, die Legende, den Mythos, sondern nur noch um einen liebevoll gezeichneten Freund, einen Jungen, der Schlangen aus den grausamen Händen der Nachbarskinder rettete, der sich schämte, weil er für den Geburtstag seines kleinen Bruders Toffees aus dem Laden gestohlen hatte – um einen menschlicheren Len, als er vermutlich schon seit langer Zeit hatte sein dürfen.

Natürlich werde ich die Struktur für Margarets Buch nicht kopieren, sondern eine Möglichkeit finden, etwas Ähnliches zu schreiben, um all die Vorurteile und Gerüchte und Geschichten beiseitezulassen, um den von mir beschriebenen Menschen selbst zu zeigen.

Aber bevor ich weiter darüber nachdenken kann, brauche ich Kaffee.

Ich dusche schnell und ziehe mich an: einen pinkfarbenen Rock, der eigentlich einen Hauch zu kurz ist, große Wassermelonen-Ohrringe und ein weißes Strickoberteil. Ich entscheide mich für meine Sandalen, nehme meine Tasche, die Sonnenbrille und den Zimmerschlüssel, um in den kühlen, frischen Morgen zu treten. Fast sofort bedeckt eine Salzschicht meine Haut.

Ich springe die Stufen hinunter und steige ins Auto. Der Kaffee, den ich gestern vor meinem Treffen mit Margaret bei Main Street Bean gekauft habe, hat deutlich zu wünschen übrig gelassen, doch ich habe online ein Café mit begeisterten Rezensionen gefunden, das näher an der Brücke zum Festland liegt.

Ich tippe den Namen ein – Little Croissant – und starte den Wagen. Automatisch läuft der Cranberries-Song weiter, den ich gestern auf dem Rückweg von Margaret gehört habe, und ich lasse die Fenster herunter und fahre vom Parkplatz des Hotels hinunter.

Nach ein paar Minuten sind die Palmen am Straßenrand wilderem Grün gewichen: Zypressen und Virginia-Eichen und riesigen Agaven. Das struppige Gras unter ihnen ist voller Schattenflecken, weil die Sonne jetzt schon recht hoch steht.

Ich biege nach links auf die vierspurige Straße ab, die aus der Stadt hinaus und von der Insel aufs Festland führt. Dabei blicke ich immer wieder zwischen dem GPS und den kleinen abzweigenden Sträßchen hin und her, an denen ich vorbeifahre.

Vor mir taucht eine breite, palmengesäumte Schotter-Abzweigung auf. Ein Gewirr bonbonfarbener Holzschilder ragt unter einem größeren Schild auf, das zur Little Crescent Enclave weist.

Little Croissant Coffee Bar

Pizzeria »Die zwei Kumpel«

Antik-Laden »Die Türkisschildkröte«

Esmeraldas Kunst- und Schmuckgeschäft

Die Meeresschwestern

Zur Saufnase

Ich biege in den Weg ein und finde mich zwischen zwei Reihen eng aneinandergeschmiegter kleiner Lädchen wieder, von denen jeder so bunt angemalt ist wie sein Schild. Zu beiden Seiten der kleinen Ladenzeile sind von Wind und Wetter ganz grau gewordene Holzbauten errichtet – zum Schutz gegen Überschwemmungen –, und die Türen jedes einzelnen Ladens stehen offen. Menschen gehen ein und aus, Kaffeebecher in den Händen.

Die Straße endet auf einem runden, mit weißem Kies bedeckten Parkplatz, in dessen Mitte ein großer, knorriger Baum steht, und ich parke mein Auto auf dem nächsten Platz, den ich finden kann. Damit es darin nicht glutheiß wird, lasse ich die Fenster offen. Dann mache ich mich auf den Weg zum Little Croissant.

Die Schlange reicht bis hin zu den Stufen der Flutplattform, aber es dauert trotzdem nicht lange, bis ich bestellen kann, und da ich nur Filterkaffee möchte, warte ich nur kurz unter den Sonnensegeln des Sitzbereichs oben (es gibt auch eine Steinterrasse auf der anderen Seite der Plattform), bis die junge Barista aus der Verkaufsluke meinen Namen ruft.

»Danke!«, rufe ich zurück und nehme meinen Becher.

Zwei Jahrzehnte verbrannter Zungen, und ich habe mich noch immer nicht daran gewöhnt, dass ich mit dem ersten Schluck vorsichtig sein muss, weshalb mein ganzer Mund mit etwas gefüllt ist, das ganz eindeutig kein Kaffee und daher ein bisschen eklig ist.

Ich spucke das Zeug beinahe aus, kann mich aber gerade noch rechtzeitig dazu zwingen, es lange genug im Mund zu behalten, um den Becher umzudrehen und den Namen und die Bestellung darauf zu lesen.

Grüner Tee. (Sofort weniger eklig, jetzt, da ich weiß, worum es sich handelt.)

Hayden. (Sofort wahnsinnig peinlich.)

»Dann ist das hier wohl deiner«, sagt eine tiefe, grollende Stimme hinter mir, und ich drehe mich um, nur um direkt auf eine breite Brust zu starren, die in einem Purdue-University-T-Shirt steckt, das feucht daran klebt.

Mein Blick gleitet an einem Schlüsselbein, einem Adamsapfel und einem starken Kiefer hinauf zu einer scharf geschnittenen Nase und finster dreinblickenden, hellbraunen Augen.

Es ist ein Wunder, dass ich noch daran denke, den Schluck Tee hinunterzuschlucken, bevor ich herausplatze: »Warum bist du so nass?«

Sein Blick wird noch finsterer, während er mir den Pappbecher in seiner Hand hinhält. Auf der Seite steht klar und deutlich mein Name. »Man nennt es Schweiß. Das passiert manchmal, wenn man läuft.«

Ich nehme den Becher und gebe ihm meinen. »Wovor läufst du denn weg?«, frage ich arglos.

»Vor der Langeweile«, sagt er trocken. »Und meinem inneren Faultier.«

»Ich wusste ja gar nicht, dass es hier welche gibt!«

Er starrt mich an und überlegt, ob ich das ernst meine. Ich spüre, wie mein Lächeln immer breiter wird.

Er kommt allerdings nicht mehr dazu, auf das, was ich gesagt habe, einzugehen, weil in diesem Moment seine Uhr zu klingeln beginnt. Ein Anruf. Er wirft einen Blick auf das Display, und ich sehe, dass so etwas wie Befriedigung in seinem Blick aufflackert. Dann sieht er mich wieder an. »Dann mach mal schön weiter mit deinem Morgen«, sagt er knapp, dreht sich um, tippt auf seine Uhr, um den Anruf auf seine Ohrhörer umzuleiten, und geht die Stufen zum Parkplatz hinunter.

»Bis bald!«, rufe ich ihm hinterher und zwinge mich dazu, nicht auf seinen Hintern zu schauen. Oder auf seine Beine. Oder den Rücken.

Er wirft einen Blick über die Schulter, als hätte er meine Gedanken gelesen, und ich schaue entschlossen nach rechts. Dann höre ich ihn sagen: »Ms Ives, hallo!«

Ich rede mir ein, dass es ein gutes Zeichen ist, dass sie ihn zuerst anruft.

Natürlich will sie das nicht-gerade-Feuern-aber-jedenfalls-auch-nicht-Anheuern von einem von uns erst einmal hinter sich bringen, bevor sie die guten Nachrichten überbringt.

Aber trotzdem schlägt mein Herz bis zum Hals, und zwar die ganze Fahrt zurück zum Hotel, und aus vollem Hals »Linger« mitzusingen, fühlt sich eher verzweifelt als siegesgewiss an. Es ist ein bisschen, als machte man Hampelmänner, um eine Panikattacke abzuwenden.

Das wird schon, verspreche ich mir selbst. Egal wie, es wird schon.

Ich habe schon viel Schlimmeres durchgemacht, als einen Traumjob nicht zu bekommen. Und da ich fast niemandem von dieser Chance erzählt habe, abgesehen von meiner Agentin, ein paar Kolleginnen und Kollegen und Theo, kann ich auch niemanden enttäuschen.

Gott sei Dank habe ich es nicht meiner Mom erzählt. Dabei war ich ein paarmal nah dran. Die Versuchung, endlich sagen zu können, dass ich an etwas arbeite, was sie zumindest entfernt interessieren könnte, war zu groß.

Ich habe meine Mom lieb, und ich respektiere sie auf jeden Fall, aber die Liste der Dinge, die wir gemeinsam haben, ist recht kurz. Im Venn-Diagramm der Dinge, die sie für schreibenswert erachtet, und der Dinge, die ich womöglich irgendwann die Gelegenheit habe zu schreiben, liegt die Geschichte Amerikas einflussreichster Medienfamilie vielleicht in der Schnittmenge.

Ihrer Meinung nach würde ich damit zu einer Art Chronistin werden, und für mich wäre es die Chance, die Liebesgeschichte in Margarets Familientragödien aufzuspüren.

Eigentlich ist Dad derjenige, dem ich davon am liebsten erzählen würde. Er war derjenige, der mich zuerst mit Margaret bekannt gemacht hatte, als ich noch ein kleines Mädchen war. Er spielte ständig Cosmos Lieder, wenn Mom und er das Abendessen zubereiteten. Dabei liebte er besonders das, was die Superfans das »Peggy Quartett« nannten. Die vier Liebeslieder, die Cosmo für Margaret schrieb.

Mein Vater, der in der Familie neben mir der einzige Romantiker war, bewunderte ihre überlebensgroße Liebesgeschichte. Er nannte Cosmo stets Den großen Amerikanischen Geschichtenerzähler – »Er gibt dir immer gerade genug, dass du darauf herumkauen kannst und dich nach mehr sehnst.«

Ein Anruf unterbricht den Song, der durch die Lautsprecher schallt, und ich quieke auf, als hätte mich jemand von hinten gepackt. Ich setze den Blinker und fahre auf den Parkplatz einer Mall. Der Geruch nach glühend heißem Asphalt wallt durch meine offenen Fenster.

Ich schaue auf das Display: Margaret!

Ist es gut, dass sie so schnell nach Hayden mich anruft?

Oder bedeutet das, dass sein Anruf nicht der Entschuldigungen bedurfte, die unweigerlich aufgesagt werden, wenn man einen Auftrag nicht bekommt? War sein Anruf nur ein schnelles Wir sehen uns am Montag, Co-Autor?

»Du schaffst das«, sage ich mir. Was auch immer das ist. Es ist nur ein Job.

Ich atme tief durch und gehe ran. »Hier ist Alice Scott.«

»Hallo, Alice«, sagt eine schroffe, kein bisschen Margaret-hafte Stimme. »Jodi hier.«

»Oh! Hallo!« Ich fasse mich wieder. »Wie geht es Ihnen?«

Die Frage komplett ignorierend, sagt sie: »Margaret lässt fragen, ob Sie heute noch für ein zweites Treffen vorbeikommen könnten. Vielleicht zur Abendessenzeit?«

»Ja! Auf jeden Fall!«, sage ich. »Gegen fünf oder sechs also?«

Sie schnaubt. »Herrje, schön wär’s. Sie ist schon über achtzig und isst immer noch zu Abend wie eine Zwanzigjährige, die Urlaub in Rom macht. Acht Uhr. Aber die Cocktailstunde beginnt um halb acht. Seien Sie nicht mehr als fünf Minuten zu früh da. Oder zu spät.«

Ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es Margaret auch nur im Mindesten interessiert, ob ich genau in dem Zehnminutenfenster ankomme oder nicht, aber vermutlich ist es Jodi wichtig, und das muss mir reichen.

»Ich werde ganz pünkt…« Es klickt in der Leitung, bevor ich meinen Satz beenden kann. »Hallo?«

Keine Antwort. Sie hat schon aufgelegt.

Die Cranberries singen weiter, und jetzt singe ich voller Freude mit.

4

Um genau sieben Uhr neunundzwanzig nehme ich die Weinflasche und den Blumenstrauß, die ich mitgebracht habe, in die eine Hand und drücke mit der anderen auf Margarets Haustürklingel.

Schwere Schritte nähern sich von der anderen Seite, dann wird die knallpinkfarbene Tür aufgerissen, und Jodi steht da in einem anderen, aber fast genauso aussehenden Flanellhemd, einem T-Shirt und Jeans. »Sie sind pünktlich«, verkündet sie.

»Und ich habe Geschenke mitgebracht!« Ich strecke ihr Wein und Blumen entgegen.

Sie beäugt sie skeptisch. »Margaret hasst Schnittblumen. Sie machen sie traurig.«

»Oh.« Ich sehe den Strauß stirnrunzelnd an, dann sie. »Und Sie?«

Ihr eckiges Gesicht wird ein wenig weicher. »Ich habe nichts gegen sie.«

»Dann sind sie für Sie«, sage ich, und weil sie mich gewarnt hat, füge ich hinzu: »Und wenn Sie mir sagen, dass sie auch keinen Wein mag, dann ist er auch für Sie.«

Ihr Mund verzieht sich beinahe zu einem Lächeln. »Leider kann ich schlecht lügen. Sie liebt Wein.«

»Na ja, dann sagen Sie einfach, dass er für Sie beide ist«, sage ich und reiche ihn ihr. »Aber ich muss Sie warnen, ich trinke eigentlich kaum. Er könnte also scheußlich sein.«

Jodi macht eine Kopfbewegung hinter sich. »Kommen Sie rein«, sagt sie, wieder ganz geschäftsmäßig. »Sie sind schon draußen.«

Sie. Ich hatte angenommen, dass das hier ein Kennenlernabendessen sein würde. Wenn Margaret Besuch hat, hätte ich wirklich mein Aufnahmegerät mitnehmen sollen. Ich benutze immer das Handy und das Aufnahmegerät, für den Fall, dass irgendetwas mit den Aufnahmen nicht funktioniert, und nun kommt es mir etwas verantwortungslos vor, dass ich es nicht in meine Tasche gesteckt habe, als ich vom Hotel aus aufgebrochen bin.

Zu meiner Verteidigung kann ich anführen, dass ich ein bisschen abgelenkt davon war, eine Liste von möblierten Mietwohnungen auf Little Crescent Island zu durchkämmen.

Im hinteren Teil des Hauses führt Jodi mich durch eine gläserne Doppeltür und einen gepflasterten Weg entlang, der sich um eine Hecke windet. Die Zikaden, Heuschrecken und Grillen zirpen, was das Zeug hält.

Eine große gepflasterte Terrasse liegt vor mir. Lichterketten hängen über dem langen Holztisch in der Mitte, und weitere Lichter winden sich spiralförmig einen riesigen Baum hinauf, dessen Äste den hinteren Teil des Tisches beinahe verdecken.

Hier könnten sicher leicht zwanzig Leute essen, aber es stehen nur drei Holzsessel mit hohen Lehnen da, von denen zwei besetzt sind.

»Oh, hallo, Alice!«, ruft Margaret fröhlich und springt auf. Ein steifer Koloss von einem Mann zu ihrer Rechten steht ebenfalls auf.

Hayden wirkt nicht überrascht, mich zu sehen, aber freuen tut er sich auch nicht.

Das verstehe ich natürlich – ich bin auch nicht gerade begeistert, ihn hier vorzufinden –, aber trotzdem löst es eine schräge Reaktion in mir aus, das Bedürfnis, ihn nicht nur für mich einzunehmen, sondern so lange herumzuwühlen, bis ich weiß, was sich unter seinem kühlen Verhalten verbirgt.

Ich schiebe meine aufkommende Enttäuschung beiseite und folge Jodi zum Tisch.

Immerhin werde ich mit dem einzigen überlebenden Mitglied einer der sagenumwobensten Familien Amerikas im Freien zu Abend essen – einer Familie, die mich schon seit meiner Kindheit fasziniert hat.

»Schön, Sie beide zu sehen!«, sage ich und strecke Margaret die Hand hin. Sie nimmt meine kurz zwischen ihre beiden, und mich umhüllt ihr warmer Plätzchenduft. Ihre Augen glitzern so lebhaft wie immer. Was bedeutet: ganz außergewöhnlich.

»Sie auch, Schätzchen«, sagt sie. »Schön, dass Sie so spontan zugesagt haben.«

»Danke für die Einladung«, erwidere ich.

Ihr Blick fällt auf Jodi, und ihr Lächeln fällt in sich zusammen.

Jodi kommt ihr zuvor. »Die Blumen sind für mich, damit du gar nicht erst auf Ideen kommst.«

»Und der Wein ist für alle«, füge ich hinzu.

»Wie lieb von Ihnen«, sagt Margaret und drückt sanft meinen Arm. »Sie erinnern sich an Hayden von gestern.«

»Natürlich«, sage ich. »Ich bin ein großer Fan.« Dann sage ich unnötigerweise: »Seiner Arbeit.«

»Das ist sehr freundlich«, sagt Hayden, der sich steif wieder in seinen Sessel sinken lässt.

»Setzen Sie sich, setzen Sie sich«, sagt Margaret und deutet in Richtung des leeren Sessels gegenüber von Hayden. Ich komme ihrer Aufforderung nach, und sie fragt: »Was möchten Sie denn trinken? Jodi mixt ganz hervorragende Drinks.«

»Oh, mir reicht ein Wasser«, sage ich.

Das scheint sowohl Margaret als auch Jodi nicht zu behagen.

»Versagen Sie niemals einem Mädchen die Chance, Südstaaten-Gastfreundschaft zu zeigen«, sagt Margaret. »Nehmen Sie zumindest einen Tee oder so.«

Ich sehe Jodi an. »Kaffee?«, sage ich. »Entkoffeiniert, wenn Sie haben, sonst einen richtigen?«

Sie nickt und verschwindet auf dem Weg, sodass wir drei allein am Tisch sitzen bleiben.

»Also!« Margaret faltet die Hände und stützt die Ellenbogen auf. »Ich wette, Sie beide fragen sich, was hier eigentlich los ist. Sie jedenfalls, Alice. Ich habe Hayden hier gerade schon erzählt, was ich mir so denke.«

Hayden hier nimmt einen extrem angespannten Schluck aus seinem Wasserglas, ohne den dunklen Cocktail, der vor ihm steht, auch nur anzurühren.

»Ich bin ein bisschen überrascht«, gebe ich zu.

»Ich weiß, ich weiß«, sagt sie. »Ich habe wirklich versucht, mich schnell zu entscheiden, glauben Sie mir, aber ich habe die ganze Zeit über das nachgedacht, was Sie gesagt haben, Alice.«

»Was ich gesagt habe?«, frage ich nach.

»Das hier funktioniert nur, wenn man es mit jemandem macht, dem man vollkommen vertraut.« Sie zuckt mit den Achseln. »Und da ich offenbar nicht besonders vertrauensselig bin, brauche ich ein bisschen, um herauszufinden, wer das ist.«

Ich werfe einen Blick in Haydens Richtung. Er starrt in sein Wasserglas, als versuchte er, das Glas allein mit der Kraft seiner Gedanken zum Zerspringen zu bringen.

Ich räuspere mich kurz und sehe jetzt Margaret an. »Das ist vollkommen verständlich. Wir sollten noch ein paar Tage miteinander verbringen, um einander kennenzulernen, bevor Sie sich für einen von uns …«

»Einen Monat«, sagt sie.

»Einen Monat«, sagen Hayden und ich im Chor.

Sie lächelt heiter, aber ihre Miene beginnt zu flackern, als sie meinen Gesichtsausdruck deutet. »Nun, keine Sorge«, ruft sie. »Ich bezahle Sie beide natürlich für Ihre Zeit. Jodi bereitet drinnen ein paar Papiere für Sie vor, die Sie bitte unterzeichnen.« Ich schaue wieder zu Hayden. Er hat die Brauen zusammengezogen und wirkt angespannt.

»Ich weiß immer noch nicht, ob ich Sie richtig verstehe«, gebe ich zu.