Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

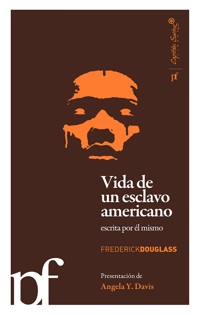

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

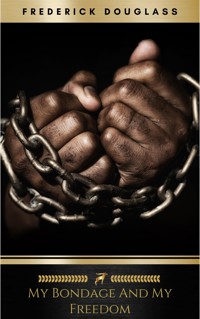

La narración de la Vida de Frederick Douglass fue un best-seller desde su publicación en 1845. El autor describe su recorrido vital como esclavo desde una plantación de Maryland hasta su aclamada fuga a Massachussets en 1838, donde se convirtió en un ardiente abolicionista y un valiente defensor de los derechos de la mujer. Apasionadamente escrito, a menudo usando el golpe de imágenes bíblicas, nos encontramos ante uno de los máximos exponentes de las denominadas "narraciones de esclavos"; un texto impresionante no sólo por su valor histórico y testimonial, sino por su acertado análisis de las relaciones entre amos y esclavos y por su indiscutible consistencia literaria.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Presentación

Angela Y. Davis

Hace más de un siglo y medio que se publicó por vez primera Narrative of the Life of Frederick Douglass, An American Slave. Este texto tuvo una gran cantidad de lectores entre los abolicionistas contemporáneos de Douglass en los Estados Unidos y Gran Bretaña y más tarde llegó a considerarse el paradigma de la narrativa esclavista americana.

Se sabe que Frederick Douglass escribió su primera autobiografía en 1825 en parte para despejar las dudas sobre su condición de esclavo fugitivo. En el círculo abolicionista, las audiencias compuestas por blancos a menudo quedaban tan impresionadas por la elocuencia y la fuerza expresiva de Douglass que le creían un hombre negro libre y que había disfrutado de una educación reglada. Según un artículo del Liberator, el periódico abolicionista más importante de la época:

Muchas personas del público parecían incapaces de dar crédito a las afirmaciones que hacía sobre sí mismo y no se creían que realmente hubiera sido un esclavo. No podían concebir cómo un hombre, sólo seis años después de conseguir la libertad y que no había ido a la escuela en toda su vida, podía hablar con tanta elocuencia, con un lenguaje tan preciso y un pensamiento tan poderoso.[1]

Algunos estudiosos han defendido también que William Lloyd Garrison y otros líderes abolicionistas esperaban que Douglass limitara sus comentarios a su propia experiencia como esclavo y dejara el trabajo analítico a oradores blancos. Al escribir su autobiografía, Douglass sintió que no sólo podría presentar pruebas irrefutables de su pasado como esclavo, sino también abordar con más libertad el análisis de la esclavitud y la causa abolicionista en sus discursos y artículos.[2]

H. Bruce Franklin ha calificado a la narrativa esclavista como el primer género literario específicamente americano.[3] Se publicaron varias docenas de narraciones de este tipo antes de la aparición de la autobiografía de Douglass y se ha descubierto que se publicaron y reimprimieron un total de doscientos de estos relatos durante y después del periodo en el que la esclavitud fue legal en los Estados Unidos. Eso incluye otras dos autobiografías de Douglass, My Bondage and My Freedom y TheLife and Times of Frederick Douglass, así como múltiples autobiografías de otros autores.

El primer ejemplo de este género es la obra de Olaudah Equiano, Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano y en esta nómina se incluyen obras como Confessions, de Nat Turner, Narrative of the Life of Moses Grandy, de Moses Grandy, Late a Slave in the United State of America, Narrative of Henry Box Brown, Who Escaped from Slavery Enclosed in a Box 3 Feet Long and 2 Wide, de Henry Box Brown, y la famosa Up From Slavery, de Booker T. Washington. Como muchas feministas expertas en el tema han señalado, la narrativa esclavista rara vez se estudia desde la perspectiva de género. No sólo hubo pocos relatos de este tipo escritos por mujeres —una piensa en la obra Narrative, de Sojourner Truth, pero sobre todo en Incidents in the Life of a Slave Girl— sino que revelan cómo el género estructuraba la forma de narrar las historias sobre la esclavitud. Los Incidents de Jacobs, por ejemplo, demuestran que su autora defendió y combatió al mismo tiempo la influencia de la novela sentimental de aquella época. Jacobs cierra su libro con un llamamiento a sus lectores recordándoles que su objetivo era la liberación y que, por lo tanto, no se conformaba con el desenlace convencional de las novelas sentimentales ni con las expectativas de las mujeres blancas: «Lector, mi historia culmina con la libertad; no con el acostumbrado matrimonio».[4]

De las innumerables ediciones de la Narrative de Douglass que se han publicado en los últimos cincuenta años, algunas han intentado ayudarnos a captar el marco genérico de su historia y por extensión, del propio género. La editorial Random House publicó en el año 2000 las obras Narrative de Douglass e Incidents in the Life of a Slave Girl de Jacobs, con una introducción de Kwame Anthony Appiah. Al destacar la función que la masculinidad violada de Douglass desempeña en la formación de su idea de libertad, Appiah señala que «el motivo principal del libro es la necesidad de Douglass de vivir no sólo como una persona libre, sino como un hombre libre. Y se convierte en un hombre… en parte derrotando a otros hombres, como Covey, el negrero, en una pelea».[5] Lo que no está tan claro en la afirmación de Appiah de que para Harriet Jacobs, la autora del relato que acompaña al de Douglass, «escapar de la esclavitud era la búsqueda de una vida no sólo como una persona libre, sino como mujer libre»,[6] es que definir la libertad de los negros como la reclamación de la masculinidad negra es la supresión forzosa de la feminidad negra.

Deborah McDowell escribió una profunda introducción a la edición de la Narrative de Douglass publicada por la Universidad de Oxford en 1999, donde llamaba la atención sobre los presupuestos patriarcales del texto. Cualquier lector de las autobiografías de Douglass —ya sea la Narrative, My Bondage and My Freedom, o The Life and Times of Frederick Douglass—, recuerda la apasionante escena de la lucha entre Douglass y el negrero Covey. Douglass escribió que en el periodo que precedió a esa pelea,

El Sr. Covey consiguió destrozarme. Me destrozó el cuerpo, el alma y el espíritu. Mi elasticidad natural se quebró, mi intelecto languideció, me abandonó mi predisposición natural a leer, el alegre brillo de mis ojos se apagó; la noche oscura de la esclavitud se abatió sobre mí; y he ahí un hombre transformado en bestia.[7]

La posterior descripción de su pelea con Covey se anuncia en este aviso al lector: «Habéis visto cómo un hombre se convierte en esclavo: ahora veréis cómo un esclavo se convierte en un hombre».[8] Según McDowell, el objetivo de ese pasaje es:

…subrayar que «esclavo» y «hombre» son términos tan contradictorios entre sí como «americano» y «esclavo»… Douglass… deja intacta la oposición estructural: hombre y mujer, porque sujeto y objeto están convencional y rigurosamente diferenciados desde el punto de vista del género a lo largo de toda la Narrative. En otras palabras, dado que «libertad» y «masculinidad» funcionan en el discurso de Douglass sobre la esclavitud como términos coincidentes, su paso de la esclavitud a la libertad deja a la mujer como la representación lógica de la esclavitud. La negativa de Douglass a ser azotado representa no sólo una afirmación de «masculinidad», sino de superación de la esclavitud, una opción que su Narrative niega a las mujeres.[9]

Una de las implicaciones de la definición de «libertad» en términos de «masculinidad» es que lo más cerca que podían llegar las mujeres negras de la libertad era a obtener el estatus, no de hombre libre, sino de mujer blanca sumisa. Harriet Jacobs pudo haber tenido en cuenta esta idea cuando decidió llamar la atención sobre el hecho de que su libro se cerrara con la obtención de la «libertad» y no del «matrimonio».

McDowell subraya que en la Narrative de Douglass, los cuerpos mutilados, azotados y violados de las mujeres negras son las piedras angulares de su descripción de la esclavitud.[10] «La Narrative», dice, «está literalmente poblada de cuerpos azotados de esclavas».[11] Una de las referencias de McDowell es el apaleamiento de la «tía Hester» descrito por Douglass al comienzo del libro. «A menudo me despertaban al amanecer los gritos estremecedores de una tía mía, a la que el capataz solía atar a una viga y azotaba su espalda desnuda hasta que se cubría literalmente de sangre.»[12] A esto se refirió Douglass como «la puerta manchada de sangre, la entrada al infierno de la esclavitud».[13]

Evidentemente, Frederick Douglass no fue el único que evocó los cuerpos femeninos como objeto de la horrible violencia esclavista y sería injusto señalarle a él por emplear esta convención o no comprender que las representaciones literarias de los cuerpos de las mujeres negras como objeto de las formas más aterradoras de violencia esclavista podían «cosificar» a las mujeres esclavas y privarles discursivamente de la capacidad de luchar por su propia libertad. Los abolicionistas —negros y blancos— conocían bien el efecto que causaban en el público las descripciones de la violencia contra las mujeres, así que emplearon con frecuencia ejemplos de este tipo en la narrativa antiesclavista. También suponían que la emancipación de la esclavitud traería consigo en primer lugar la libertad para los hombres negros. Es más, pensaban que la represión violenta de las mujeres negras era indirectamente un ataque contra los hombres negros, a quienes no se les permitía proteger a «sus mujeres» igual que los blancos protegían a las «suyas».

Como lectores del siglo XX, nuestra posición histórica quizá sea más compleja y nuestra lectura, más matizada. De la misma forma que conocemos y aplaudimos los logros del movimiento por los derechos de la mujer en el siglo XIX, aun reconociendo que, a pesar de las buenas intenciones de sus participantes, dicho movimiento estaba profundamente imbuido de racismo, también podemos tener a Frederick Douglass en la más alta consideración, aun admitiendo también su incapacidad (y la de su época) para concebir la plena igualdad de la mujer, especialmente de aquellas sojuzgadas en virtud del género y la raza.

El análisis de McDowell en ningún sentido rebaja la importancia de la obra de Frederick Douglass. De hecho, aunque él, como todos sus contemporáneos, fue un producto de su tiempo y se vio influido por muchos de los presupuestos ideológicos imperantes en aquel tiempo, sin embargo fue capaz de interpretar de manera crítica las ideologías falaces que justificaban la inferioridad de los negros y las mujeres. Como subraya enfáticamente McDowell, Douglass tuvo la intervención más destacada de todos los hombres presentes en la primera Convención sobre los derechos de la mujer, celebrada en Seneca Falls, Nueva York, en 1848 y eligió como eslogan para su periódico: «Los derechos no dependen del sexo, la verdad no depende del color».[14] No obstante, no se podía esperar de él que reconociera todas las ramificaciones de las ideas que reforzaban la supremacía masculina e impregnaban el entramado institucional e ideológico de su tiempo. De modo que, aunque McDowell critica lo que entiende como una explotación retórica del cuerpo de las mujeres negras, también destaca la importancia que tuvo Douglass en el incipiente movimiento por los derechos de la mujer. La edición de la Narrative que cuenta con la introducción de McDowell incluye varios artículos del periódico de Douglass pidiendo a la gente que apoyara los derechos de la mujer, incluido el sufragio femenino.

Cuando leí la Narrative de Douglass por primera vez aún no había aprendido a comprender hasta qué punto la equivalencia de «libertad» y «masculinidad» implicaba que las mujeres quedaban excluidas por definición de todos los beneficios que daba la libertad.

De hecho, hoy me siento un tanto incómoda al darme cuenta de que mis conferencias sobre Douglass en la Universidad de California están basadas en una noción de libertad implícitamente masculina, y al mismo tiempo ilusionada, al comprender cuánto hemos madurado en lo que concierne al análisis feminista desde entonces. El estudio de la filosofía alemana me proporcionó herramientas intelectuales que me permitieron analizar la compleja trayectoria de la esclavitud a la libertad (para lo cual utilicé, por ejemplo, la interpretación hegeliana de la relación entre amo y esclavo en su obra La fenomenología del espíritu), pero sólo cuando empecé a trabajar en «The Black Women´s Role in the Community os Slaves» (La función de las mujeres negras en la comunidad de esclavos) un año después, durante el tiempo que estuve en prisión, comencé a comprender la importancia fundamental de desarrollar los análisis de género.

La idea esencial que desarrollé en el curso que di en la Universidad de California, al que llamé «Recurring Philosophical Themes in Black Literature» («Temas filosóficos recurrentes en la literatura negra»), era el concepto de liberación. Mi intención era reflexionar sobre la liberación en términos filosóficos en sentido amplio, así como en el modo en que este tema impregna toda la historia literaria de los negros norteamericanos. Aunque los acontecimientos de aquel tiempo no formaban parte de los objetivos del curso, esperaba que los estudiantes tomaran nota de los diferentes compromisos con las teorías y prácticas de liberación de los círculos activistas. Después de todo, estábamos en 1969, apenas un año y medio después del asesinato de Martin Luther King, que había reavivado el debate popular y la organización de las estrategias de liberación.

El enfoque de esta cuestión que intenté desarrollar en dicho curso relacionaba las teorías filosóficas de la libertad con la historia de la lucha política de los negros y de la producción cultural, cuyos ecos se dejaban oír en las tentativas contemporáneas por entender y ampliar el significado de la libertad. ¿Qué otro texto mejor para empezar que este de Douglass? Los estudiantes seguirían un trayecto desde la esclavitud a la libertad que les ayudaría a entender mejor la esencia de la libertad, tal como la forjaron aquellos que participaron más activamente en esa lucha.

En las décadas de los sesenta y setenta, las urgencias de la situación política llevaron a muchos lectores de la narrativa de Douglass a proyectar en las perspectivas de liberación del siglo XX lo que habían leído sobre su búsqueda de la libertad en el siglo XIX. La condición de Douglass como la voz más representativa del movimiento negro antiesclavista hizo que mucha gente buscara en sus escritos las claves acerca de cómo dirigir las luchas de liberación en el siglo XX. Uno de los pasajes más reconocibles de su obra, que continúa citándose frecuentemente, procede de un discurso que pronunció en agosto de 1857 con ocasión del Día de la emancipación de las Indias Occidentales, en el que hace referencia al treinta aniversario de la abolición del comercio de esclavos en Gran Bretaña.

Sin lucha no hay progreso. Aquellos que dicen estar a favor de la libertad pero desprecian la agitación política son hombres que quieren cosechar sin haber sembrado; quieren la lluvia sin el rayo y el trueno; el océano, sin el horrible estruendo de sus caudalosas aguas.

Esta lucha puede ser moral, física, o de ambos tipos, pero en cualquier caso ha de ser una lucha. El poder no concede nada si no se le exige. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Averiguad lo que un pueblo acatará sin protestar y habréis descubierto la medida exacta de la injusticia y el oprobio que caerá sobre él. Y esa situación continuará hasta que el pueblo se resista con el puño o la palabra, o con ambos. Los límites de los poderosos los marca la resistencia de aquellos a quienes oprime. Según esta idea, se cazará a los negros en el Norte y se les recluirá y azotará en el Sur mientras se sigan sometiendo a esos ultrajes diabólicos y no opongan resistencia, ya sea física o moral. Quizá los hombres no consigan todo aquello por lo que pagan, pero ciertamente deben pagar por todo lo que consiguen en este mundo. Si alguna vez conseguimos liberarnos de la opresión y la iniquidad que se nos imponen, tendremos que pagar por ello. Sólo lo conseguiremos con esfuerzo, sufrimiento, sacrificio y, si es preciso, con nuestras vidas o las vidas de otros.[15]

Este mensaje caló en los activistas y en los defensores de los diversos movimientos de liberación de los años sesenta, tanto los que surgieron en África, Asia y Latinoamérica como los que se desarrollaron en el interior de los Estados Unidos pidiendo el fin definitivo del racismo.

Dado que esta insistencia de Douglass en que el progreso siempre entrañaba conflictos y que la libertad no la regalan, sino que ha de lucharse y ganarse, ha sido uno de los principios recurrentes de los diversos movimientos de liberación desde los años sesenta, deberíamos poder establecer nuevas conexiones con la vida y la obra de Douglass en la actualidad.

¿Cuál sería entonces la vigencia de los escritos de Douglass —y en particular, de su Narrative— cuando estamos asistiendo a la primera legislatura del primer presidente afroamericano de los Estados Unidos? Barack Obama estableció indudablemente una conexión entre la trayectoria política de Douglass y la suya propia. En varios de sus discursos electorales hizo referencia implícitamente a afirmaciones de Douglass, con especial énfasis en la idea de que «el poder no concede nada sin luchar», además de aludir, en el discurso que pronunció tras su victoria, a «las luchas y el progreso» de las últimas décadas.

Es curioso que escriba esta introducción mientras el presidente Obama vuelve de su primer viaje oficial a Ghana, durante el cual él y su familia visitaron el Castillo de la Costa del Cabo. La cobertura que han hecho los medios de comunicación del encuentro de su familia con la histórica trata de esclavos africanos —incluido un paseo por el túnel que iba a dar a la puerta del no-retorno— ha suscitado numerosos comentarios retrospectivos sobre la esclavitud, incluida una investigación sobre los posibles antepasados esclavos de Michelle Obama. No deja de ser una coincidencia el que, poco antes de que los Obama viajaran a Ghana, el senado estadounidense aprobara una resolución por la que se pedía oficialmente perdón por la esclavitud, coincidiendo con la resolución de la Cámara de Representantes de 2008. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos, junto con otros gobiernos occidentales, boicoteó la Conferencia mundial sobre el racismo de 2009, con lo que no reconocía los vínculos entre esclavitud, colonización y la situación actual de los palestinos.

Entonces, ¿cómo leer hoy la narrativa de Douglass? ¿Cómo pensamos acerca de las herencias de la esclavitud que siguen conformando las instituciones y las prácticas contemporáneas? ¿Qué hemos aprendido de los muchos años transcurridos desde la primera edición de la Narrative que pueda ayudarnos a desarrollar lecturas más ricas, profundas y complejas de este texto sobre la esclavitud, la resistencia y la rebelión? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, sobre la obsesión con las mujeres negras como objeto de las más atroces formas de violencia? Al suscribir las críticas propuestas por las estudiosas feministas, no dejamos de reconocer que esas descripciones del sufrimiento de mujeres negras se emplearon para dar a conocer los horrores de la esclavitud. Debido a las jerarquías de género dominantes —que también influyeron a los negros— la mujer negra torturada se interpretó como un ataque implícito contra el hombre negro. La instrumentalización de la violencia contra las mujeres esclavas era tal que podía ser materialmente efectiva para mantener el sistema e ideológicamente útil para consolidar las jerarquías de poder en lo que respecta al género, incluso en círculos negros abolicionistas.

Así, al criticar la abundancia en este texto de imágenes de mujeres negras esclavizadas, vejadas o torturadas, no deberíamos leerlas como si hubiera que expurgarlas de la Narrative, sino que deberíamos desarrollar un marco que considerara las complejidades de la violencia de género durante la esclavitud y las posibles estrategias de género con el objetivo principal de conquistar la libertad. Podemos empezar analizando la instrumentalización de la violencia esclavista de género, que no fue producto de responsables individuales intrínsecamente malvados, sino que más bien se diseñó para favorecer al propio sistema esclavista. En numerosos relatos de esclavos encontramos descripciones de formas específicas de castigo reservadas a las mujeres embarazadas, a quienes se les obligaba a tumbarse sobre un agujero en el suelo destinado a «proteger» el feto como futura propiedad del amo mientras el capataz las azotaba. Las palabras de Moses Grandy indican que esa violencia era tal que a veces excedía su propio objetivo y causaba la muerte de la madre y el feto.

A una mujer que comete una infracción y está encinta, se la obliga a tumbarse sobre un agujero lo bastante grande como para albergar su corpulencia y se la azota con el látigo o se la golpea con un palo agujereado; cada golpe produce una ampolla. A una de mis hermanas la castigaron tan duramente que precipitaron el parto y el niño nació allí mismo. Ese mismo capataz, el Sr. Brooks, mató así a una chica llamada Mary.[16]

Al mismo tiempo, el hecho de estremecernos por la magnitud de esta violencia no debería hacernos olvidar que su objetivo es un sujeto que merece ser libre. En otras palabras, no deberíamos permitir que emociones como la piedad hipotequen perspectivas de solidaridad. Las historias reales de hoy en día sobre la coerción y los abusos sexuales a reclusas nos remiten a la esclavitud y nuestras respuestas ante eso resumen las que dieron los abolicionistas en el siglo XIX.

Entonces, ¿cómo podemos leer la Narrative de Douglass de un modo que pueda ayudarnos a comprender la esclavitud tal como él la vivió y a entender cómo el legado de la esclavitud pervive en múltiples formas de violencia contra los hombres y las mujeres? Comprender la herencia de la esclavitud nos ayuda a identificar mejor los complejos retos del presente.

Las teorías de la liberación de los años sesenta y setenta, aunque fueron importantes en su momento, no lograron captar hasta qué punto la esclavitud dejó una huella indeleble en las prácticas tanto individuales como institucionales. Muchos de nosotros pensábamos que la liberación era simplemente una cuestión de organizarnos para quitarles el poder a quienes considerábamos los opresores. Frederick Douglass nos ayudó a conceptualizar esto, pero la historia, desde luego, no acaba ahí. Los lectores actuales de Douglass, tanto los estudiosos como los activistas, hacen justicia a su relato al ampliar el sentido de lo que significa luchar por la liberación, una liberación que no sólo incluya a las mujeres de color, sino también a comunidades sexualmente marginadas y a aquellas que están sometidas a formas de coacción y represión en virtud de su condición de emigrantes. Es igualmente importante que, al mismo tiempo que reconocemos la influencia que tuvieron sobre Douglass las ideologías de su tiempo, aprendamos a identificar y combatir las que limitan nuestra idea de liberación en el presente.

Julio 2009

[1] Philip Foner, ed., The Life and Writings of Frederick Douglass, vol. i, Nueva York, International Publishers, 1950, p. 59.

[2] Ver Jr. Martin, E. Waldo, The Mind of Frederick Douglass, Chapel Hill y Londres, North Caroline University Press, 1984, pp. 22-25.

[3] H. Bruce Franklin, Prison Literature in America: The Victim as Criminal and Artist, Nueva York, Oxford University Press, 1989.

[4] Harriet Jacobs, Incidents in the Life of a Slave Girl Written by Herself, ed. de Jean Fagan Yellin, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1987, p. 201. De próxima publicación en la colección Matrioska de Capitán Swing Libros. (N. del E.)

[5] Frederick Douglass y Harriet Jacobs, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, introd. de Anthony Appiah, Nueva York, Modern Library, 2000, p. xxv.

[6]Ibid.

[7]Ibid., p. 102.

[8]Ibid., pp. 103-104.

[9] Frederick Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass, Intr. de Deborah McDowell, Oxford University Press, 1999, p. xx.

[10] Aquí McDowell se basa en el artículo: Jenny Franchot, «The Punishment of Esther: Frederick Douglass and the Construction of the Feminine», en Eric J. Sundquist, ed., Frederick Douglass: New Literary and Historical Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

[11] McDowell, introd., p. xxi.

[12]Ibid., p. 61.

[13]Ibid., p. 61.

[14] McDowell, introd. p. xxv.

[15] Discurso sobre la emancipación de las Indias Occidentales, 3 de agosto, 1857.

[16] Ver Angela Y. Davis, Women, Race, and Class, Nueva York, Random House, 1981, p. 9.

Prefacio

William Lloyd Garrison[17]

En el mes de agosto de 1841, asistí a una convención antiesclavista en Nantucket en la que tuve la suerte de conocer a Frederick Douglass, el escritor de esta Narración.[18] Douglass era un extraño para prácticamente todos los miembros del organismo, pero al haberse escapado de una plantación de esclavos del Sur y tras descubrir los principios y métodos de los abolicionistas —de los que había escuchado alguna vaga descripción cuando era esclavo— le convencieron para asistir al citado congreso, pese a vivir en ese momento en New Bedford.

¡Suceso este afortunado! Afortunado para millones de hermanos encadenados, que aún anhelan la liberación de su espantoso yugo. Afortunado para la causa de la emancipación del negro y la libertad universal. Afortunado para la tierra donde nació, por cuya suerte y salvación tanto ha luchado Douglass. Afortunado para un enorme círculo de amigos y conocidos, cuya simpatía y afecto se ha ganado por los muchos sufrimientos que ha soportado, por las grandes cualidades de su carácter, por no olvidarse nunca de aquellos que están encadenados, como si él estuviera encadenado con ellos. Afortunado para muchas personas de distintos lugares de nuestra república, a quienes ha iluminado sobre la cuestión de la esclavitud y que han llorado conmovidas por su dolor o se han indignado contra los esclavistas, movidas por su elocuencia. Afortunado para sí mismo, ya que ese suceso le trajo al ámbito público, «le dio al mundo la promesa de un hombre», despertó las energías dormidas de su alma y le consagró a la difícil tarea de romper la vara del opresor y dejar en libertad al oprimido.

Nunca olvidaré su primer discurso en la convención: la extraordinaria emoción que provocó en mi mente, la poderosa impresión que dejó en un auditorio repleto y al que cogió completamente por sorpresa, el aplauso que siguió a cada uno de sus certeros comentarios. Creo que nunca odié la esclavitud con más intensidad que en ese momento; sin duda alguna, mi percepción de la enorme atrocidad que suponía para sus víctimas, hijas de Dios, se me reveló más clara que nunca. Allí estaba una de ellas, imponente de estatura y complexión, con un intelecto superior, una elocuencia natural prodigiosa, y un alma «sólo ligeramente inferior a la de los ángeles», pero esclavo al fin y al cabo, ¡así es!, un esclavo fugitivo, que temía por su seguridad, poco dispuesto a creer que se pudiera encontrar en tierra norteamericana a una sola persona blanca que pudiera hermanarse con él en todas sus penalidades por amor a Dios y a la humanidad. Capaz de altos logros como ser intelectual y moral, necesitado tan sólo de un poco de educación para convertirse en un bien para la sociedad y una bendición para su raza; y sin embargo, por la ley del país, la opinión de la gente y las condiciones de un código esclavista, era tan sólo una propiedad, una bestia de carga, un mueble.

Un buen amigo de New Bedford convenció al señor Douglass para pronunciar un discurso en la convención. Se dirigió directamente a la tarima con vacilación y timidez, ineludibles compañeras de una mente sensible en tan novedosa situación. Tras disculparse por su ignorancia y recordar a la audiencia que la esclavitud es mala escuela para el corazón y el intelecto humanos, pasó a narrar algunos de los hechos de su propia historia como esclavo y expresó en el transcurso de su intervención muchos nobles pensamientos y apasionantes reflexiones. Tan pronto como tomó asiento, lleno de esperanza y admiración, me levanté y declaré que Patrick Henry,[19] famoso revolucionario, nunca había pronunciado un discurso tan elocuente por la causa de la libertad como el que acabábamos de oír de labios de este fugitivo perseguido por la Justicia. Así lo creía entonces y así lo sigo creyendo ahora. Recordé a la audiencia los peligros que acechaban en el Norte a aquel joven prófugo, incluso en el mismo Massachusetts, la tierra de los Peregrinos,[20] entre los descendientes de los Padres de la Revolución y, pregunté al público si permitiría que le obligaran a volver a la condición de esclavo. La respuesta fue unánime y atronadora: «¡NO!». «¿Lo socorreréis y protegeréis como a un hermano, como a un habitante del viejo Massachusetts?»; «SÍ», gritó la masa al completo con una energía tan impactante que los despiadados tiranos al sur de la línea Mason & Dixon[21] casi pudieron oír esa increíble explosión de sentimientos y vieron en ella la firme promesa de los que afirmaron que nunca traicionarían al fugitivo, sino que le encubrirían y aceptarían las consecuencias.

De repente, se me grabó profundamente en la mente que si se pudiera persuadir al señor Douglass para que consagrara su tiempo a la empresa de alentar el movimiento antiesclavista, le daría a este un poderoso ímpetu y, a su vez, asestaría un duro golpe a los prejuicios norteños contra la piel negra. Así que me esforcé en infundir en su mente esperanza y valor para que se atreviera a dedicarse a una vocación tan anómala y cargada de responsabilidad para una persona en su situación y en este intento me secundaron amigos de buen corazón, especialmente el difunto agente general de la Sociedad Antiesclavista de Massachusetts, el señor John A. Collins, cuya opinión coincidía en este caso completamente con la mía. Al principio, Douglass no se mostró muy dispuesto. Con una falta de confianza no fingida, expresó su convicción de que no era la persona adecuada para llevar a cabo tamaña tarea. Nadie había emprendido ese difícil camino. Temía sinceramente hacer más mal que bien. Tras mucha deliberación, sin embargo, aceptó hacer un intento; y desde ese momento, ha impartido conferencias bajo los auspicios de la Sociedad Antiesclavista Norteamericana o de Massachusetts. Su labor ha sido abundante y su éxito combatiendo prejuicios, ganando adeptos y agitando a la opinión pública ha superado las expectativas más optimistas que pudieron surgir al comienzo de su brillante carrera. Era de naturaleza tranquila y dulce y sin embargo poseía un carácter absolutamente viril. Como orador poseía un patetismo sobresaliente, inteligencia, el don de la comparación y de la imitación, fuerza en el razonamiento y facilidad de palabra. En él se hermanaban cabeza y corazón, algo indispensable para iluminar las mentes y ganarse los corazones de la gente. ¡Que no merme nunca su fuerza! ¡Que siga creciendo por obra y gracia de Dios para ponerla al servicio de una humanidad condenada, tanto en su tierra como en el extranjero!

Es un hecho verdaderamente notable que uno de los mayores activistas en favor de la libertad para los esclavos sea un esclavo fugitivo, Frederick Douglass, y que la población de color y libre de los Estados Unidos esté igualmente bien representada por uno de los suyos, Charles Lenox Remond,[22] cuyos elocuentes llamamientos han merecido el aplauso de las multitudes a ambos lados del Atlántico.

Que los calumniadores de la raza de color se desprecien a sí mismos por su vileza y espíritu intolerante y dejen de hablar en lo sucesivo de la inferioridad natural de los que no necesitan más que tiempo para alcanzar las más altas cotas de excelencia humana.

Quizá sea justo preguntarse si existe algún pueblo en la Tierra que hubiera podido soportar las privaciones, sufrimientos y horrores de la esclavitud sin degradarse cada vez más en la escala de la humanidad, como ha ocurrido con los esclavos descendientes de africanos. Se ha hecho todo lo posible para castrar sus intelectos, oscurecer sus mentes, corromper su naturaleza moral, borrar todo rastro de la relación que les une al género humano. ¡Y, sin embargo, de qué modo tan prodigioso han soportado las cadenas de la esclavitud, bajo las cuales han estado clamando durante siglos! Para ilustrar los efectos de la esclavitud en el hombre blanco, para demostrar que carece, en tales condiciones, de una capacidad de resistencia mayor que la de su hermano negro, Daniel O’Connell,[23] el distinguido defensor de la emancipación universal y poderoso adalid de la postrada pero todavía no conquistada Irlanda, relata la siguiente anécdota en un discurso que pronunció en el Conciliation Hall[24] de Dublín ante la Loyal National Repeal Association el 31 de marzo de 1845. «No importa», dijo el señor O’Connell, «bajo qué términos concretos se oculte, la esclavitud es siempre repugnante». Tiene una tendencia natural e inevitable a degradar todas las facultades nobles del hombre. Un marinero norteamericano que naufragó en las costas de África, donde fue esclavizado durante tres años, se convirtió después de ese periodo en un hombre embrutecido y embotado; había perdido la capacidad de razonar y, al haber también olvidado su lengua materna, tan sólo podía balbucir una jerga salvaje entre el árabe y el inglés que nadie era capaz de entender y que incluso él tenía dificultad en pronunciar. ¡He aquí la influencia humanizadora de la esclavitud!

Admitiendo que se trata de un caso excepcional de deterioro mental, al menos demuestra que el esclavo blanco puede caer tan bajo en la escala de la humanidad como el esclavo negro.

El señor Douglass ha elegido acertadamente escribir la narración de su propia vida, con su propio estilo y haciendo uso de sus mejores capacidades antes que encargárselo a otro. Así pues, es un producto exclusivamente suyo, y teniendo en cuenta el largo y tortuoso camino que ha recorrido como esclavo, las pocas oportunidades que ha tenido de cultivar su mente desde que rompió sus grilletes de hierro, opino que eso dice mucho de su mente y su corazón. Aquel que pueda leerlo sin llorar, sin que se le encoja el pecho y se le aflija el espíritu, sin que le invada un profundo sentimiento de repugnancia hacia la esclavitud y todos sus instigadores y no se sienta impulsado a luchar por el derrocamiento inmediato de tan execrable sistema, el que no tiemble por el destino de su país en manos de un Dios justo, que siempre está del lado del oprimido y cuyo brazo es ineludible, tiene un corazón de piedra y es cómplice de los traficantes «de esclavos y almas humanas». Estoy seguro de que Douglass es esencialmente sincero en todas sus afirmaciones, que no hay nada que haya sido inspirado por la malicia, que nada hay exagerado, nada que sea fruto de la imaginación; creo que se queda corto en comparación a la realidad, y no agiganta ningún hecho cuando habla de la ESCLAVITUD TAL CUAL ES. La experiencia como esclavo de Frederick Douglass no es peculiar ni especialmente trágica; su caso es un ejemplo más del trato que reciben los esclavos en Maryland, en cuyo Estado se reconoce que están mejor alimentados y se les trata con menos menos crueldad que en Georgia, Alabama o Lousiana. Son muchos los esclavos que han sufrido infinitamente más, mientras que son pocos los que en las plantaciones han sufrido menos que el propio Douglass. ¡Y sin embargo, qué deplorable fue su situación! ¡Qué terribles castigos sufrió en carne propia! ¡Qué horribles vejaciones hubo de soportar su mente! ¡Con todas sus nobles cualidades y aspiraciones, le trataron como a una bestia, incluso aquellos que afirmaban llevar dentro de sí el espíritu de Jesucristo! ¡Fue sometido a terribles cargas! ¡Estaba completamente desprovisto de ayuda y afecto! ¡Qué oscura era la medianoche que envolvía en sus tinieblas el último rayo de esperanza y llenaba el futuro de terror y pesadumbre! ¡Qué anhelos de libertad albergó en su pecho y cómo aumentaba su miseria conforme crecía su reflexión e inteligencia, demostrando con ello que un esclavo feliz es un hombre acabado! ¡Cómo pensaba, razonaba, sentía, bajo el látigo, con los miembros encadenados! ¡Cuántos peligros afrontó en sus intentos de escapar de su horrible condena! ¡Y qué insigne ha sido su liberación y supervivencia en medio de una nación de enemigos implacables.

Esta Narración contiene muchos episodios conmovedores y pasajes de gran elocuencia y vigor, pero creo que el más emocionante de todos es la descripción que Douglass brinda de sus sentimientos cuando se pone a monologar a orillas de la bahía Chesapeake sobre su destino y la oportunidad de llegar alguna vez a ser un hombre libre, al ver cómo se alejan los navíos desplegando sus blancas alas al viento y dirigiéndose a ellos como si estuvieran animados por un espíritu vivo de libertad. ¿Quién puede leer este pasaje y ser insensible a su grandeza y patetismo? En él se condensan los pensamientos, sensaciones y sentimientos de toda una Biblioteca de Alejandría, todo lo que puede y debe exigirse en forma de protesta, ruego o crítica contra ese crimen de crímenes, convirtiendo al hombre en una mera propiedad para sus semejantes. ¡Desventurado este sistema, que sepulta el espíritu sagrado del hombre, desfigura la imagen divina, reduce al nivel de bestias cuadrúpedas a aquellos que fueron coronados por la creación con gloria y honor y exalta al traficante de carne humana por encima del mismo Dios! ¿Por qué habría de prolongarse su existencia ni una hora más? ¿No es maldad, sencillamente maldad lo que se perpetúa? ¿Qué es su presencia sino la ausencia de cualquier temor a Dios, cualquier consideración para con el hombre por parte del pueblo estadounidense? ¡Que el cielo permita su eterna destrucción!

Hay personas tan profundamente ignorantes de la naturaleza de la esclavitud que se muestran obstinadamente incrédulas cuando leen o escuchan cualquier relación de las crueldades que a diario se inflinge a sus víctimas. No niegan que se considera a los esclavos una mera propiedad. Pero este terrible hecho no parece suscitar en sus mentes ninguna idea de injusticia, ultraje o barbarie. Hablémosles de crueles azotes, de mutilaciones y marcas a fuego, de escenas de corrupción y sangre, del destierro de toda luz y conocimiento y fingirán una gran indignación ante tan enormes exageraciones, tan inmensas tergiversaciones, tan abominables calumnias en torno al carácter de las plantaciones sureñas. ¡Como si todas estas espantosas atrocidades no fueran producto de la esclavitud! ¡Como si fuera menos cruel reducir a un ser humano a la condición de simple objeto que flagelarle severamente o privarle de los alimentos y vestimentas necesarios! ¡Como si los látigos, cadenas, empulgueras, palizas, sabuesos, capataces, mayorales, patrullas no fueran indispensables para mantener bajo control a los esclavos y proteger a sus despiadados opresores! ¡Como si abolir la institución del matrimonio no conllevase un aumento del concubinato, el adulterio y el incesto! Cuando se aniquilan todos los derechos humanos, no hay ya ninguna barrera que proteja a las víctimas de la furia del expoliador. Cuando se asume un poder absoluto sobre la vida y la libertad, se ejerce de modo destructivo. Este tipo de escépticos abundan en la sociedad. En casos contados, su incredulidad surge de una falta de reflexión pero, por lo general es indicativa de un odio a la luz, de un deseo de proteger la esclavitud de sus enemigos, de un desprecio de la raza de color, ya sea libre o esclava. Tales gentes tratarán de desacreditar las estremecedoras historias de crueldad que se reproducen en esta Narración verídica; pero su labor será en vano. El señor Douglass ha revelado con franqueza su lugar de nacimiento, los nombres de los que se creían propietarios de su cuerpo y alma y también los nombres de quienes cometieron crímenes contra aquellos. Sus declaraciones pueden, por lo tanto, refutarse fácilmente, si son falsas.

A lo largo de su Narración, Douglass relata dos ejemplos de cruentos asesinatos. En uno de ellos un hacendado dispara deliberadamente a un esclavo de la plantación vecina, que sin darse cuenta cruzó los dominios de su señor en busca de pescado. En el otro, un capataz revienta la tapa de los sesos de un esclavo que se había metido en un riachuelo de agua para escapar de una sangrienta flagelación. El señor Douglass afirma que en ninguno de estos casos se llevó a cabo ningún arresto legal ni intervención judicial alguna. El periódico Baltimore American del 17 de marzo de 1845 relata como sigue algunos casos de crueldad perpetrados con similar impunidad: «Disparar a un esclavo. —Hemos sabido a través de una carta enviada desde el condado de Charles, Maryland, por un caballero de esta ciudad, que un joven, llamado Matthews, sobrino del general Matthews y cuyo padre, se cree, regenta una oficina en Washington, mató a un esclavo en la granja de su padre disparándole. En la carta se afirma que el joven Matthews había quedado a cargo de la granja, dio una orden a un sirviente que fue desobedecida, tras lo cual fue hasta la casa, cogió un arma, volvió y disparó al sirviente. Inmediatamente, prosigue la carta, huyó a la residencia de su padre, donde aún permanece sin que nadie le moleste». No hay que olvidar que ningún esclavista o capataz puede ser culpado de perpetrar delito alguno sobre un esclavo, por diabólico que pueda ser, si el testimonio proviene de un testigo de color, ya sea libre o esclavo. Según el código del esclavo, se les considera incapaces de testificar contra un blanco, como si fueran animales. No hay, por lo tanto, ninguna protección legal, aunque se reconozca formalmente, para la población esclava y, por consiguiente, se les puede infligir cualquier tipo de castigo con toda impunidad. ¿Puede la mente humana concebir un estado social más horrible?

El efecto que tiene sobre los amos sureños el hecho de profesar una fe se describe vívidamente en la siguiente Narración y demuestra ser cualquier cosa menos saludable. Dada la naturaleza de este caso, ha de ser perniciosa en grado sumo. El testimonio del señor Douglass, en este punto, lo comparten también numerosos testigos, cuya veracidad es irrefutable. «La profesión de fe de un esclavista es una patente impostura. El esclavista es un delincuente en grado sumo. Es un ladrón de hombres. No importa lo que se ponga al otro lado de la balanza».