14,99 €

Mehr erfahren.

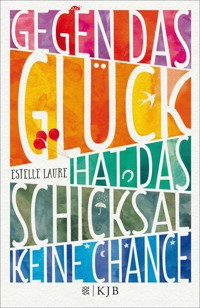

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Durch die Liebe zurück ins Leben ... Eine atemberaubende Geschichte, die alles durcheinanderwirbelt und in Frage stellt, dabei den Leser fesselt und ihn hautnah den Tod und gleichzeitig die Macht der Liebe spüren lässt. Darf das eigene Glück auf dem Leid eines anderen gründen? Noch vor einem Jahr hätte Eden diese Frage mit einem klaren Nein beantwortet. Doch seit ihrem Krankenhausaufenthalt auf der Koma-Station ist alles anders. Eden hat sich verliebt. In Joe, den Freund einer anderen Koma-Patientin, die mit dem Tod ringt und zu der Eden eine unerklärliche Verbindung hält. Sie spürt, was die andere denkt und fühlt. Deshalb kommt Eden sich vor wie eine Verräterin und ist voller Zweifel und Schuldgefühle. Sie wagt es nicht, um Joe und für ihr Glück zu kämpfen. Schließlich begreift sie, dass Liebe auch bedeuten kann, den anderen gehen zu lassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Estelle Laure

Während ich vom Leben träumte

Über dieses Buch

Durch die Liebe – zurück ins Leben

Darf das eigene Glück auf dem Leid eines anderen basieren? Noch vor einem Jahr hätte Eden diese Frage mit einem klaren Nein beantwortet. Doch seit ihrem Krankenhausaufenthalt auf der Koma-Station ist alles anders. Eden hat sich verliebt. In Joe, den Freund einer anderen Koma-Patientin, die mit dem Tod ringt und zu der Eden eine unerklärliche Verbindung hält. Sie spürt, was die andere denkt und fühlt. Deshalb kommt Eden sich vor wie eine Verräterin und ist voller Zweifel und Schuldgefühle. Sie wagt es nicht, um Joe und für ihr Glück zu kämpfen. chließlich begreift sie, dass Liebe auch bedeuten kann, den anderen gehen zu lassen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Estelle Laure glaubt an die wahre Liebe, magische Momente und daran, dass Ehrlichkeit – vor allem sich selbst gegenüber – der Schlüssel zum Glück ist. Sie hat in Vermont Kreatives Schreiben studiert und lebt heute mit ihren beiden Kindern in Taos, New Mexico, USA.

Sophie Zeitz übersetzt unter anderem John Green, Lena Dunham und Marina Lewycka. Sie lebt in Berlin.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel ›But Then I Came Back‹ bei Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, New York, USA

Copyright © 2017 by Estelle Laure

Veröffentlicht mit Genehmigung von Estelle Marchasin

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Frauke Schneider, Wittighausen

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-7336-0191-1

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

[Motto]

[Hauptteil]

Deckblatt

Du gibst dem Internet die Schuld an allem.

Lucille und ich tragen nur Unterwäsche.

Und das tue ich.

Das versinkende Mädchen liegt im Zimmer nebenan.

Ich spende Blut.

Eine Woche später, am 19. Dezember, ist unser Geburtstag.

Ich wusste, dass er da sein würde, und das ist echt seltsam.

Drei Tage nach meinem Geburtstag bin ich hier raus.

[Hauptteil]

Deckblatt

Ich sollte Kerben in die Wand ritzen wie in Gefängnisfilmen.

Reggie wartet in der Einfahrt.

So fühlt es sich also an, jung und lebendig zu sein.

Manchmal fällt mir das Atmen schwer.

Ich verliere sechs weitere Tage meines Lebens.

Die Therapeutin wirkt, als hätte sie selbst eine Therapie nötig.

Was mir einfällt, ist ein Stuhl.

Jasmine ist auch noch da.

Bei Joe ist es anders als erwartet.

Gigi hat mit Koma nichts am Hut.

Eigentlich müsste ich ausflippen.

»Du hast mein Auto geklaut!«

Ich halte Madames Schachtel auf dem Schoß, als würde sie beißen oder stechen.

Sonntagnacht träume ich von Jasmine.

Nach diesem Traum weiß ich nicht, was ich in der Schule soll.

Sie malt nicht, sie töpfert.

»Holz hacken, Wasser tragen.«

Hier verbergen sich Geheimnisse.

Joe bringt mich über die Straße zu Gigi.

Als ich in Jasmines Zimmer stürze, laufe ich Spock in die Arme.

Wir gehen bowlen.

Zu Hause helfe ich Dad, die Garage aufzuräumen.

Zurück auf der Klippe.

Dr. Marlene Gat ist mit sich selbst zufrieden.

Ich versuche es mit dem Himmel, auch wenn es sich wie die Hölle anfühlt.

Ein paar Tage später habe ich wieder einen Traum.

Tagelang analysiere ich den Traum.

Jasmine findet mich in der Luft.

Ich muss Joe von Jasmine erzählen.

Digby hat den Kopfhörer auf.

Bei Parker ist die Hölle los.

Schlaflosigkeit ist Quälerei.

Zeit, mich um den Schrein zu kümmern.

Meine Mutter liegt im Bett.

Es ist ein Mordstag für die Beerdigung einer Lederjacke.

Es ist unhöflich, die eigene Beerdigung zu verlassen.

Jasmines Zimmer.

Wenn ich sterbe, werde ich nicht die Erde vermissen, die Flora und Fauna, die Federn und Farben, die Jahreszeiten.

[Hauptteil]

Deckblatt

Handschriftlicher Eintrag am Ende [...]

Danksagung

[Leseprobe]

[Tag 14]

Für Chris – mit dir bin ich wach.

Eine Einsamkeit, zehntausend Faden tief,

Trägt das Bett, auf dem wir liegen, mein Herz:

Trotz meiner Liebe wirst du springen müssen;

Unser Traum von Sicherheit muss vergehen.

W. H. Auden

[Hauptteil]

Du gibst dem Internet die Schuld an allem.

Mom hatte ihre beschwipste Limettentarte zum Nachtisch gemacht. Du hast keine gegessen, weil du schon satt warst, aber du hast den Tequila eingesteckt, der zum Rezept gehört, und ihn mit an den Fluss genommen. Du hast ihn gebraucht, um nachts den Hügel runterzuwandern, weil deine Lederjacke im November nicht warm genug war, aber du warst zu stur und zu dumm, um die Daunenjacke anzuziehen, die war dir viel zu hässlich. Winterschuhe hattest du auch nicht an. Nicht mal die Springerstiefel, du Idiot. Ballerinas. Ballerinas bei dem Wetter, Eden. Dafür hattest du den Tequila dabei, weil du seit sechs Wochen nicht mit Lucille geredet hattest, bis auf den Smalltalk bei Fred’s, wo sie kellnert, und du euch beiden den Wiedereinstieg erleichtern wolltest. Aber dem Tequila gibst du nicht die Schuld.

Du gibst dem Internet die Schuld. Das Internet hat dich auf diese Seite gelockt, wo die Sache mit dem sagenhaften Supermond stand, den es nur einmal alle fünf Jahre gibt, und dass das Universum von dir verlangt, du sollst dich ändern.

Mach dich auf etwas gefasst, hieß es da. Wie eine Sturmwarnung an die Seele. Du konntest die Stimme praktisch hören, konntest den Wetteransager in seinem schlecht sitzenden Anzug vor dem Monitor stehen sehen, wie er unheilvoll mit den Armen wedelte.

Die Schicksalsapokalypse zieht mit hundertdreißig Stundenkilometern von Südwesten herauf, hörtest du ihn aufgeregt ankündigen. Alle Bürger sind zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Das Unwetter rast direkt auf uns zu, aber vor allem auf Eden Jones. Mein lieber Scholli, das Ding ist an dich adressiert, Mädchen. Das Amt für Sicherheit empfiehlt, hör sofort auf, dich wie ein Mensch zu verhalten, und schließ dich umgehend zu Hause ein. Am besten für immer. Wärst du naiv genug, an ein Universum zu glauben, das mit den Menschen kommuniziert (was du nicht tust), ein Universum, mit dem sogar eine Unterhaltung möglich wäre (was du erst reht nicht tust), würdest du gern wissen, warum es in diesem unverständlichen Kauderwelsch von Planeten und Symbolen spricht und erwartet, die Leute würden es verstehen.

Erst hast du die Warnung des Internets ignoriert, weil Astrologie Schwachsinn ist, aber dann war die ganze Woche so ätzend, dass dir Zweifel gekommen sind. Du bist wegen des Monds sogar richtig paranoid geworden, was dich noch wütender auf das Internet gemacht hat, weil unsere Gedanken so viel Macht haben, dass allein das Lesen der Warnung die Gefahr heraufbeschwören kann. Und als Lucille dir dann schrieb, dass sie dich brauche, dachtest du, wenn du hingehst, würde alles vielleicht wieder auf den normalen gemütlichen Ätzpegel zurückgehen, statt dieses oberätzenden Extrems. Heimlich – so heimlich, dass du es dir selbst nicht eingestandst – dachtest du, du könntest dieses nichtexistierende, verwirrende höhere Etwas besänftigen, das mit dir spielte, indem du für Lucille da wärst, nachdem du zugegebenermaßen echt doof zu ihr gewesen warst, ausgerechnet als sie dich am meisten brauchte.

Dabei wolltest du eigentlich nie fies zu ihr sein. Früher hast du immer gesagt, das Einzige, was du wirklich hasst, seien fiese Mädchen, und du würdest niemals mit Absicht fies sein. Doch seit Lucille beschlossen hatte, dein Zwillingsbruder Digby – der, eigentlich so gut wie verlobt, neuerdings auf Abwegen wandelte – sei ihr Seelenverwandter, fiel es dir echt schwer, in ihrer Nähe zu sein, ohne Aggressionen zu kriegen. Und jedes Mal, wenn Digby dich vollheulte von wegen, dass er sie und Elaine liebe, und wie er sich zermartere, was richtig und falsch sei, und was er tun solle, hättest du Lucille am liebsten geschüttelt, bis ihr der Kopf ausgekugelt wäre.

Denn erstens mischt eine Frau, die auch nur ein bisschen Selbstachtung hat, sich nicht ins Drama anderer ein und ist erst recht nicht der Grund dafür. Zweitens ist Betrügen billig und widerlich. Und drittens war die Sache ein Interessenkonflikt, der nicht mal besonders originell war, und trotzdem das einzige Thema, über das noch geredet wurde. Am Anfang verfolgte man das schäbige Debakel noch (denn es ist ein Debakel), aber mit der Zeit wurde es einfach nur oll.

Und als sich dann dieser unheilvolle Supermond ankündigte, saßt ihr nachts auf dem flachen Stein am Fluss, auf eurem Felsenthron, wo ihr als Kinder gespielt habt. Eigentlich fühlst du dich immer noch wie die Königin, und der Fluss ist dein Reich. Die Flussbiegung, verborgen hinter den Felsen, den uralten Bäumen und dem alten Eisenbahnwaggon, ist dein Refugium. Die Weiden sind nackt in dieser Jahreszeit und von Eis überzogen. Sie sind deine Lieblingsbäume, denn sie wissen, wie man sich vor einer Dame verneigt, und auch, weil sie weinen, wenn man sie verletzt.

Lucille weinte auch, in Anorak und Mütze eingepackt wie ein dicker Schneeball, und das Eis in deinem Herzen schmolz, als sie so herumrutschte, auf der Lippe kaute, an den Fingernägeln und den Nagelbetten, die Beine übereinanderschlug und wieder nebeneinanderstellte, wie sie zappelte, die ganze Zeit zappelte, als würde sie sich mit jeder Zuckung für all ihre Unzulänglichkeiten entschuldigen.

Herz-in-der-Hand-Mädchen.

Du warst froh, dass du gekommen warst, um dich von deiner tiefen leidenschaftlichen Liebe zu deiner besten Freundin zu überzeugen, die zu vergessen so weh getan hatte. Aber du warst nicht ganz bei der Sache. Dein strudelndes Gehirn hörte nicht auf sich zu wälzen, rund um deine dumme, unbedeutende, kleinstädtische New-Jersey-Mittelmäßigkeit, den grauen, endlosen Weg deiner Zukunft. Auch die dritte Zigarette war keine gute Idee. Der Rauch strömte durch deine Lunge. Er tat weh, dein Kopf tat weh und dein Bauch, und du wusstest, du solltest mit dem Ketterauchen aufhören, aber du konntest nicht.

»Das mit dem Vortanzen tut mir echt leid.« Lucilles Stimme klebte dich an den Fels, als du gerade aufstehen und ihr sagen wolltest, dass du nach Hause gehst. »Aber du musst weitermachen«, sagte sie.

»Ja, ja.« Du versuchtest, den Gedanken an die Frau in New York zu verdrängen, die sich geschmeidig wie ein Reh zu dir gebeugt und dir den Albtraum deiner Zukunft ins Ohr geflüstert hatte. »Aber ich weiß jetzt, dass ich nie eine große Ballerina sein werde. Nur Feiglinge machen sich was vor.« Du sagtest es laut, weil du wolltest, dass auch Lucille es hört. »Stell dich deinen Dämonen. Sonst wirst du alt und depressiv und verwandelst dich in einen fremdgesteuerten Spießer, und deine einzige Sorge im Leben ist, wann du die Dose Limo gegen eine Dose Bier eintauschen kannst. Echt wahr.« Du zogst noch einmal an der Zigarette. »Sieh dich bloß um.«

Lucille kicherte, aber das Fernsehsesselszenario war nicht witzig. Es war sehr gut möglich. Sogar wahrscheinlich. Die Leute sitzen vor der Glotze und stehen nie wieder auf, weil es ihnen zu anstrengend ist. Auch wenn du es nie zugeben würdest, manchmal denkst du, es wäre viel leichter, sich ein einfaches Leben zu wünschen. Du träumst von dem Fernsehsessel und von einem abgestumpften, fügsamen Gehirn, statt dem, das du hast, das sich eher wie eine zappelnde Krake anfühlt als wie eine im warmen Wasser treibende Seekuh.

Du drücktest die Zigarette aus und stelltest dich auf die Zehenspitzen. Du strecktest dich, recktest die Arme in den Himmel, fragtest den Mond, ob er jetzt zufrieden sei, ob du genug getan hättest, um die Dinge umzukehren, um den Sturm abzuwenden, indem du ihm Respekt gezollt und deine Freundschaft mit Lucille wiederhergestellt hast.

Und das … war der Moment, in dem es passierte.

Deine Füße verloren den Halt, als wäre das die Antwort.

Du bist auf dem Eis ausgerutscht, hast noch versucht, das Gleichgewicht zu halten, aber es ging zu schnell.

Du wolltest Lucille rufen, dann ein Schlag, dein Kopf. Ein grelles Rasseln. Schmerz. Du hast versucht zu kämpfen. Konntest nicht. Du warst schon im Wasser.

Du hast auf die Bewusstlosigkeit gewartet, aber sie kam nicht. Jedenfalls glaubst du, dass sie nicht kam. Steine schürften dir die Beine auf, Wasser drang in deine Lunge, schwerer als Rauch, aber genauso beißend.

Es war eine Krise, das wusstest du in deinem zappelnden Krakenhirn, aber es berührte dich nicht. Weil du nicht mehr du warst. Du warst nicht mal mehr in der Nähe. Nirgends. Du warst kein Mensch mehr. O nein. Du warst der Wind in den raschelnden Seiten eines Buchs, du warst ein wogender Ozean aus Gras. Du warst die Trauerweide, die weinende, jedes Schlaflied auf einmal summend, leise und schön und unendlich.

Schlaf nun selig und süß,

Schau im Traum s’Paradies.

Hey, aufpassen!

Ich erzähle dir das, damit du dich erinnerst.

Weil du schwerelos bist, und du musst dich erinnern, sonst vergisst du, wer du bist.

Eden Jones. Eden Austen Jones. Siebzehn Jahre alt. Tochter von John und Jane Jones. Zwillingsschwester von Digby Riley Jones. Beste Freundin von Lucille Bennett. Wohnhaft in Cherryville, New Jersey, in der nagelneuen Siedlung auf dem Hügel, wo deine Eltern ihr Traumhaus gebaut haben. Den Teppich und die Wandfarbe in deinem Zimmer hast du dir selbst ausgesucht. Du tanzt Ballett. Du sammelst Zitate von Leuten, die schlauer sind als du, auch wenn die meisten längst tot sind. Du schreibst ihre Zitate auf und wiederholst sie laut, um sie in deine Seele zu stanzen. Du träumst von Ruhm. Was ist ein Name? Eine Rose, wie sie auch hieße, würde lieblich duften, es bedeutet nichts, nichts und alles, und es istdiregalganzegalbedeutetdirgarnichts.

Deswegen lässt du los.

So lieblich ist es, nichts zu sein als das Lied des Flusses.

Patient: Eden Jones

Glasgow-Koma-Skala

Augen öffnen: keine Reaktion [1]

Sprache: keine Antwort [1]

Motorik: keine Reaktion [1]

Punkte gesamt: [3]

Prognose: schlecht

Lucille und ich tragen nur Unterwäsche.

Es ist Juni, und das Wasser ist kalt. Ich tauche bis zum Hals unter, obwohl wir allein sind, weil meine Mutter meine Unterwäsche immer noch in der Kinderabteilung kauft. Ich habe einen weißen Kinder-BH und eine mit Schmetterlingen gemusterte Unterhose an.

Ich bin dreizehn, Mom, sage ich ständig zu ihr.

Aber die Frau hört einfach nicht.

Lucille hat einen richtigen BH, den man hinten mit Häkchen schließt, statt ihn über den Kopf zu ziehen. Und er ist pink. Es ist sogar Spitze dran, weil ihre Mutter ihre Menschenwürde respektiert. Lucille hat Fleisch und Fett, die den BH ausfüllen, während ich wie ein menschlicher Kleiderbügel aussehe. Ihre Unterhose ist schwarz und sitzt hoch. Lucille sieht gefährlich aus, als könnte sie mit einem Kurvenzucken jemanden bewusstlos schlagen. Bumm. K.o. Als wir uns auszogen, um im Fluss zu baden, haben wir beide unsere Blöße mit den Händen bedeckt. In meinem Bauch hat es gebrodelt.

Ich sehe Lucille nicht, aber ich fühle sie, sie planscht neben mir im Wasser. Nein, planschen ist das falsche Wort. Sie planscht nicht, sie gleitet, zerschneidet das Wasser wie eine Klinge. Sie ist mit ihrer Familie von Los Angeles nach New Jersey gezogen, als wir klein waren. Bevor ihre Tante starb und ihren Eltern unser Nachbarhaus hinterließ, ist sie mehr oder weniger am Strand aufgewachsen, weil ihr Vater Surfer war, sagt sie. Was immer sie dort getan hat, wir gehen das Wasser anders an. Ich und das Wasser, wir tanzen.

Wir müssen im flachen Wasser bleiben, weil meine Mom so … grrr. Ein Kontrollfreak ist, sagt Dad. Sie meint, wir würden ertrinken, wenn wir zu tief reingehen und von der Strömung erwischt werden, als würde uns der Sog bis aufs Meer hinausreißen. Als sie sagte, sie behielte uns im Auge, dachten wir, sie blufft, aber seit sie uns ein paarmal gestalkt hat wie ein perverser Spanner, gehen wir nicht mehr ins Tiefe, und sie lässt uns in Ruhe. Endlich.

Trotzdem suche ich mir am liebsten eine Stelle im Fluss, wo ich den Grund nicht berühre, weil ich im Wasser Ballett üben kann, ohne mir meine blasigen, zerbeulten Zehen anzuschlagen. Ich beklage mich nicht, weil die Schmerzen dazugehören, wenn man Tänzerin ist, aber das heißt nicht, dass sie nicht schmerzen.

Erste Position, zweite, dritte.

Man muss seine Zeit effizient planen, und ich habe vor, eines Tages die berühmteste Ballerina der Welt zu sein. Die Leute sollen sagen: Anna Pawlowa? Mikhail Baryshnikov? Wer sind die? Eden Jones, die kann tanzen.

Meine Eltern predigen Digby und mir, dass Effizienz und Fleiß die Schlüssel zum Erfolg sind. Im Sport, im Beruf und beim Zähneputzen. Ich betaste mit der Zunge meine Zahnspange und halte das Gesicht in die Sonne, bis meine Wangen spannen. Ich mag es, wenn sie glühen. Es dauert genau fünf Sekunden, bis ich Sonnenbrand kriege, wegen meiner Haut, also ist es sinnlos, sich dagegen zu wehren, außer ich verbringe den Sommer in einem Kaftan wie meine Großmutter.

Ich will rösten.

Lucille spritzt mich nass, und es kitzelt wie Feenstaub.

Seit neuestem fluche ich. Es macht Spaß, deshalb übe ich an Lucille, schmecke das scharfe s auf der Zunge, das knackende ck. Und dann jage ich sie.

Sie schnappt sich mein Bein und zieht. Ich strecke die Arme in die Luft, nicht weil ich Angst vorm Untergehen habe, sondern weil wir uns im Leben genauso anmutig bewegen sollen wie auf der Bühne, im Training, in jedem Augenblick. Das sagt Madame.

Ich tauche unter.

Untertauchen. Ich liebe dieses Wort.

In Biologie, siebte Klasse, haben wir die Augen durchgenommen. Seitdem ist der Zauber für mich dahin, und ich zerlege sie in Einzelteile. Ich kann nichts dafür. Ich weiß nicht, ob sie das Fenster zur Seele sind, wie viele behaupten, auf jeden Fall sagen sie etwas aus. Als Lucille und ich uns an den Händen halten und Wasser treten, seziere ich ihre Augen, die mir so vertraut sind.

Iris: blau

Pupillen: erweitert

Wimpern: lang und dunkel

Lider: voll

Sclera: blütenweiß

Mehr …

Haut: gebräunt

Haar: blond

Lippen: wie ein Model (nervt)

Beine: lang

Busen: sichtbar vorhanden

Kurven: vortrefflich

Lucille: beste Freundin

Sie schüttelt den Kopf, und ihr Haar breitet sich aus wie ein Heiligenschein aus Algen.

Aber etwas stimmt nicht.

Wir sind schon lange unter Wasser, und Lucille verändert sich.

Ihr Gesicht wird länger und schmaler. Das Haar fällt ihr aus und treibt davon. Das sind nicht Lucilles Augen.

Iris: grünbraun mit blauem Rand

Pupillen: extrem erweitert

Wimpern: kurz und schwarz

Lider: voll

Sclera: fast verschwunden

Haut: braun

Haar: flaumige Stoppeln

Lippen: dünne Oberlippe

Beine: muskulös

Busen: nicht erwähnenswert

Kurven: keine

Name: unbekannt

Das Mädchen mit den tätowierten Engeln auf den Armen, das Mädchen, das nicht Lucille ist, öffnet den Mund, als wollte sie etwas zu mir sagen. Blasen steigen zur Oberfläche. Dort will ich hin. Ich trete mit den Beinen, aber sie packt mein Handgelenk.

Sie lässt mich nicht los.

Eine Blüte wächst aus ihrem Mund. Schwarz, eine Wasserpflanze, die davontreibt.

Ich will nach oben. Zur Oberfläche. Raus.

Ich strampele mich frei, sehe zu ihr zurück. Je höher ich steige, desto tiefer versinkt sie. Ich erreiche die Oberfläche, strecke die Faust in die Nacht, in meinen verlängerten Körper, und lande in meinem Zimmer.

Jetzt.

Ich weiß, dass ich im Jetzt bin und nicht in der Vergangenheit, weil ich die Plakate an der Wand und die Ballettschuhe im Regal sehe, alle Paare, seit ich acht war, bis zum letzten Jahr. Außerdem sehe ich mein Buch auf dem Nachttisch. Das Tagebuch auf dem Schreibtisch. Die Fotos von Lucille und mir an der Pinnwand. Ich weiß, dass in der Schreibtischschublade eine Schachtel mit Zitaten ist, leere Tagebücher, die ich gekauft habe, um sie zu füllen, und ganz hinten Fotos von Aufführungen, die ich mir nie ansehe. Teile von mir.

Ich will ins Bett, unter meine weiche Decke, alles verschlafen.

Aber in meinem Bett ist kein Platz, weil Digby und Lucille da sind, ihre Köpfe ein Dickicht aus blond und rot. Ich drängele mich zwischen sie, will sie auseinanderzerren und aufwecken, aber ich falle durch sie hindurch und lande auf dem Boden. Ich versuche es immer wieder. Wenn ich auf ihnen lande, entsteht eine Art zähflüssiges Kräuseln, aber am Ende schlafen sie weiter.

Bin ich ein Geist?

Das wäre cool. Wahrscheinlich auch traurig, aber ich wäre eine verdammt gute Heimsuchung. Ich würde die Leute das Fürchten lehren.

Es ist wichtig, der Realität ins Auge zu sehen, aber dafür muss man erst mal wissen, was die Realität ist. Zum Beispiel muss man wissen, ob man ein Mensch ist, also versuche ich es noch einmal, auch wenn mir langsam langweilig wird. Ich schreie ihnen ins Gesicht, hüpfe auf dem Bett herum. Ich wäge ab, suche Hinweise auf das Jenseits oder andere geisterhafte Erscheinungen. Halb rechne ich mit meiner Großmutter auf der Fensterbank, Zigarette im Mund, die mir zwischen zwei Zügen erklärt, es sei an der Zeit, ihr ins Licht zu folgen.

Aber da ist kein Licht. Auch keine Großmutter. Nur diese halbe Version von mir, und Digby und Lucille.

Ich hocke am Fußende meines Betts, lege das Gesicht in die Hände. Ich bin nicht müde, nicht hungrig. Nicht mal sauer. Ich bin gar nichts. Ich wünschte, ich hätte mein Telefon dabei.

Mein Bruder schläft mit offenem Mund und schnarcht bei jedem dritten Atemzug. Als ich die beiden lange genug angestarrt habe, dass in der Zwischenzeit mehrere Zivilisationen aufgestiegen und versunken sein könnten, und gerade überlege, wie ich ganz hinüber ins Reich der Toten komme, wacht Lucille auf, als würde sie aus weiter Ferne zu Bewusstsein schwimmen, ihr aschblondes Haar verknotet, die Wangen zerknittert von den Kissenfalten, die Augen halboffen, blinzelnd. Sie lächelt mich träge an, noch voller Schlaf.

Langsam nähere ich mich ihr, will sie nicht erschrecken, weiß nicht mal, ob sie mich sehen kann. Ich will sie fragen, ob ich tot bin. Ich bin ganz nah und versuche, sie zu umarmen, aber ich gleite durch sie hindurch, gleite durch den Boden, und bevor ich weiß, was los ist, bevor ich mich umstellen kann, bin ich bei meiner Mutter, als wäre der Moment mit Lucille einfach zerflossen.

Meine Mutter ist angezogen und liegt mit dem Gesicht nach unten auf ihrer Kaltschaummatratze, auf taubenblauen Laken. Erst denke ich, sie schläft, aber sie weint in ihr Kissen, ein hohes Wimmern. Sie schluchzt meinen Namen. Sie hat ein Foto von mir in der Hand, den Rahmen habe ich in der Grundschule gebastelt, so ein hässliches hellgrünes Holzding. Auf dem Foto habe ich Zöpfe, Sommersprossen, ein strahlendes, schiefes Lächeln, die Zähne kreuz und quer. Als Mutter vermisst man wahrscheinlich jede Version seines Kindes, jeden Tag, den man mit ihm hatte, und jeden Tag, denn man nie haben wird.

Also muss ich tot sein.

Ich weiß nicht, wie ich mich dabei fühle, aber ich weiß, dass es mir nicht gefällt, meine Mutter so traurig zu sehen, so verzweifelt über meine Abwesenheit. Ich lege mich auf ihren schlanken, harten Körper, decke sie mit mir zu. Aber wenn ich mich frage, ob es schlimm ist, tot zu sein, selbst mit meiner gebrochenen Mutter in den Armen, gibt es nur eine Antwort.

Nein.

Plötzlich bebt Mom, als hätte sie meine Gedanken gehört, als hätte jemand den Defibrillator angeschmissen, immer wieder, und sie krallt sich mit einer Faust in die Laken und macht Geräusche wie ein Tier. Gleich ist sie am Ende.

Ich blinzele.

Stille.

Ich bin nirgendwo, im leeren Raum, umgeben von Weiß.

Eine tintenschwarze, samtige Knospe sprießt aus den Linien meiner blassen Hand. Als sie aufblüht, entfaltet sie onyxschwarze Blütenblätter, und aus der Mitte quillt etwas Gelbes, Klebriges, wie Tautropfen, die vor mir wegschweben, als gäbe es keine Schwerkraft, nichts, was sie hält.

Stimmen flechten sich um mich, eine, die mir vertraut ist. Ich erkenne Reggie, meinen ältesten Freund. Er gibt mir Tipps für die Suche nach dem perfekten Badeanzug. Bloß keine sexy brasilianischen Modelle, sagt er, mit meinem traurigen mageren Hinterteil. Dann fällt mir ein, wie ich heulte, als wir fünf waren und nicht in dieselbe Kindergartengruppe kamen, und Reggie heulte auch, und wir machten einen riesigen Aufstand, bis uns die Leiterin am Ende doch zusammensteckte.

Ein Blütenblatt löst sich von der Blüte und schwebt nach oben, eine Spur von Panik.

Die Stimme meiner Mutter, tief und zitternd.

Aber ich liebe deine Füße, weil sie über die Erde und über den Wind und über das Wasser gingen, bis sie mich fanden.

Pablo Neruda.

Ich verliere drei weitere Blütenblätter.

Mich überfällt eine chaotische Angst. Vor mir sehe ich ein ganzes Leben der Erinnerungen mit meiner Mutter, und ich kann sie nicht ignorieren.

Eden Jones spannt und zwickt wie eine Zwangsjacke, als der Rest der Blüte von meiner Handfläche schwebt und verschwindet.

Endlich spricht meine Lucille. Sie zittert nicht. »Wach auf, Eden«, sagt sie. »Du wirst aufwachen.«

Und das tue ich.

Piep.

Überall Schläuche. Sie kriechen aus meiner Kehle, aus meinem Bauch. Sie pumpen und fiepen. Irgendwas aus Plastik oder Gummi steckt in meiner Nase, und das gleiche Zeug bohrt sich von außen in meinen Hals wie ein parasitärer Wurm.

Ich stecke in einer Matrix aus Maschinen. Leute in Blassblau hasten hektisch um mich herum, als ich um mich schlage. Ich kann nicht anders. Es ist zu laut, alles scheppert und kreischt.

»Lieber Himmel«, höre ich eine Frauenstimme. »Halleluja, sie ist wach! Ich wusste es. Ich wusste, dass sie zurückkommt!« Sie lacht. Vielleicht weint sie auch. »Aus dem Weg«, ruft sie. »Macht Platz.«

»Eden?« Es ist Digby. »Eden! Eden, Eden, Eden!« Vielleicht weint er auch. »Bist du«, sagt er, »bist du wirklich …«

Ich will das Zeug loswerden, alles soll aus mir raus. Ich bin ein umgestülpter Strumpf, in mich verknotet, die Eingeweide außen. Ich will sagen, keiner soll mich anfassen, sie sollen weggehen, aber als ich den Mund aufmache, kommt nichts raus.

»Halt still«, sagt eine der Blauen, dieselbe Stimme, die vorher gerufen und gejubelt hat. »Halt still, Eden Jones.« Sie kennt meinen Namen. Sie weiß, wer ich bin. Ihre Stimme ist fest, nüchtern, bodenständig. »Du tust dir weh, wenn du nicht stillhältst. Du brauchst die Zugänge für die Medikamente und die Nahrung, bis du stabil genug bist, dass man alles ordentlich entfernen kann.« Sie rückt die Schläuche zurecht, die zwicken und piken. Ich strampele wie ein Baby, wehre mich, obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist, dass es nichts bringt. Ich will beißen, irgendwas, alles.

Blau kommt, nimmt mein Gesicht in beide Hände und schaut mir tief in die Augen, so dass ich ihren schwarzen Eyeliner und ihre sorgfältig geschminkten rosa Lippen sehe. »Ich weiß, es ist verwirrend und macht dir Angst, Schätzchen. Aber du musst dich entspannen. Du hast überlebt.« Sie lässt mein Gesicht los. »Du hast es geschafft. Jetzt beruhige dich. Beruhige dich. Wir passen auf dich auf.«

Ich berühre den Schlauch an meinem Hals.

»Versuch, noch nicht zu reden. Dein Körper braucht Zeit, um sich an seine Aufgaben zu erinnern. Er hat viel vergessen, Schätzchen.« Sie lächelt, und ich sehe, dass sie gütig ist und so schön. Ich gebe nach.

»Eden.« Wieder Digbys Stimme. Mein Zwillingsbruder. Sein Grün sticht ihr Blau aus, und hinter ihm Lucille, die meine Hand nimmt.

»Bleib bei uns«, sagt Blau wie zu einem ungezogenen Welpen. »Deine Leute sind hier. Du hast großes Glück, Mädchen.« Blau lässt mich los, ich liege still, und als sie sicher ist, dass ich nicht mehr zappele, tritt sie einen Schritt zurück, ohne mich aus den Augen zu lassen.

»Dir geht’s gut.« Es ist eine Frage und eine Antwort. Digby verschränkt die Finger mit meiner freien Hand. »Na ja«, sagt er, »so weit. Ich meine, dir geht’s wieder gut. Du hattest einen Unfall.« Sein Mund klappt zu, dann klappt er wieder auf. Er sieht aus wie ein Fisch. Als ich lächele, springen meine Lippen auf und brennen, als hätte jemand mit einer Rasierklinge hineingeschnitten. Ich rolle mich zusammen wie ein Embryo. Ich brauche Wasser.

Wasser.

Wasser, der Fluss, Schwimmen, mein Zimmer, meine Mutter, die Blumen. Ich habe etwas verloren. Da ist Wasser, jetzt, salzig auf meiner Haut. Es rinnt mir über die Schläfen, ins Haar.

Digby sieht sich um, als bräuchte er Hilfe. Blau nickt, ich sehe es, dann fummelt sie an Schläuchen und Beuteln und Knöpfen herum.

»Eden.« Digby redet ganz bedächtig. »Hör zu. Du lagst im Koma.«

Die Decke ist in Quadrate unterteilt, und die Quadrate sind in Quadrate unterteilt und so weiter.

»Du warst einen Monat weg. Verstehst du, was ich sage?«

Ich nicke. Aber einen Monat wie? Und wo? Der Ort dazwischen, zwischen dem Wasser und hier, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde vielleicht, höchstens ein Tag. Oder? Mein Kopf fällt ins Kissen zurück. Baumwolle auf nackter Kopfhaut.

»Als du ins Krankenhaus kamst, haben sie dir ein Loch in den Schädel gebohrt, um den Druck zu senken«, sagt er. »Du bist auf den Kopf gefallen. Deswegen haben sie dir die Haare abrasiert. Nicht schlimm. Bleibt ja nicht so.«

Wenn man die Augen auf eine bestimmte Art zusammenkneift, drehen die Deckenquadrate Pirouetten.

»Keine Angst, Eden«, sagt Digby. »Du bist immer noch hässlich.«

Lucille schlägt nach ihm.

Blau sieht ihn warnend an, dann kommt sie ans Bett und wischt mir mit etwas Kühlem über die Augenwinkel und die Stirn. Sie schnaubt und seufzt und stellt sich als Rita vor.

»Mach den Mund auf, Liebes.« Sie reibt gestampftes Eis über meine Lippen, meine trockene Zunge, das Innere meiner Wangen. Noch nie in meinem Leben hat sich etwas so gut und so richtig angefühlt wie diese Kühle.

»Eden.« Digby bohrt den Finger ins Innere seines Ärmels, was er nur macht, wenn er nervös ist. »Verstehst du, was ich gesagt habe? Dass du im Koma lagst?«

Ich nicke wieder und schlucke. Doch meine Kehle will nicht.

»Mann.« Er lässt den Kopf zwischen den Armen hängen. »Ich weiß nicht, wie ich das machen soll.«

Lucille streichelt meinen Arm in kleinen Kreisen. Da ist so viel Schmerz. Hauptsächlich innen.

»Sie sagen, diesmal bleibst du wach.« Lucille schnieft. »Das ist toll, oder? Es ist ein Wunder.«

Ja, toll.

»Vor drei Wochen hast du auch geblinzelt, und wir haben gedacht, du wachst auf, aber du bist nicht aufgewacht«, sagt Digby. »Das war ziemlich schlimm.«

»Du bist in den Fluss gefallen«, erklärt Lucille. »Weißt du noch? Du bist ausgerutscht. An unserer Stelle. Ich konnte dich nicht halten. Es ging so schnell. Tut mir leid.«

»Lucille hat dich gerettet«, sagt Digby. »Sie ist in den Fluss gesprungen und hat dich rausgezogen. Sonst wärst du …«

Er streicht Lucille eine lose Strähne hinters Ohr. Ihre Ohren werden knallrot. Rennwagen-Valentins-Feuerwehr-Rot.

»Sag das nicht«, erwidert sie. »Ich hab’s dir erklärt. Sie war ja nur meinetwegen dort …«

Er gibt ihr einen lautlosen, flüchtigen Kuss, der reicht, um mir klarzumachen, dass ich mir den Zwischenort und die beiden in meinem Bett nicht eingebildet habe. Es war echt. So echt wie das Krankenhaus, die schrecklichen grellen Lampen, die hässliche rosa Bettdecke.

Lucilles Hälfte der Beste-Freundinnen-Kette, die wir mit zehn gekauft haben, leuchtet auf ihrer Haut, die silbernen Kreolen-Ohrringe, ihre graublauen Augen, und Digby mit Haar wie meinem, schwarzer Kapuzenjacke, grünem T-Shirt, schwarz gestreifter Mütze auf dem Kopf. Alle guten Farben.

Mir tun die Arme weh, die Beine, der Hals. Nur die Füße nicht. Ich reibe sie aneinander. Keine Blasen, keine Beulen. Sie sind glatt und weich.

Ich werfe die Decke ab und setze mich auf, aber mir wird sofort schwindelig, und ich sinke ins Kissen zurück.

»M-mh.« Rita schüttelt den Kopf und deckt mich zu wie ein kleines Kind. »Keiner kippt um, solange ich Dienst habe, also bleib bei uns, Liebes.« Sie sieht mich so durchdringend an, dass ich mich frage, was für ein Leben sie führt. Hat sie Kinder? Sie sieht aus, als könnte sie in meine Klasse gehen. Jung. Am Ende sagt sie: »Du musst ganz langsam machen. Du hast sieben Kilo abgenommen, dabei warst du vorher schon so dünn. Du hast einen Monat lang keinen Schritt getan und kein Wort gesprochen. Außerdem hattest du eine üble Gehirnerschütterung. Also bleib ganz ruhig.«

Ich will zurück an den Ort mit der Blume, wo nichts war. Keine Sorgen. Keine Not. Kein Körper, kein Leben, das ich bewältigen muss, und keine Menschen.

»Die Ärzte sind auf dem Weg«, sagt sie. »Alles ist gut.«

Ich will meine Mom. Ich will meine Mom.

»Mom ist unterwegs«, sagt Digby, als hätte er mich gehört. »Sie und Dad sind nur kurz was essen gegangen.« Er fummelt an seiner Mütze herum. »Es ist das erste Mal seit dem Unfall, dass keiner von ihnen hier ist.« Es ist eine Entschuldigung. »War ja klar«, sagt er.

Mein Herz wird langsamer und pocht widerwillig gegen meinen Brustkorb.

Ich holte tief Luft und lauschte dem alten Gehämmer meines Herzens.

Ich bin, ich bin, ich bin.

Sylvia Plath.

Die dumpfen Schläge vibrieren in meiner Brust, den Hals hinauf und setzen sich hinter meinen Augen fest.

Ja, ich bin. Ich bin wieder auf der Erde, ein mickriger Mensch. Weißt du, woher ich das weiß?

Weil nichts so weh tut wie das Leben.

Ich will meine Augen nicht mehr zum Aufsein zwingen. Sie sind zu schwer.

Also schließe ich sie.

Patient: Eden Jones

Glasgow-Koma-Skala

Augen öffnen: auf Ansprache [2]

Sprache: vereinzelte Worte [3]

Motorik: Beugen bei Schmerz [3]

Punkte gesamt: [8]

Prognose: unbestimmt

Das versinkende Mädchen liegt im Zimmer nebenan.

Ich brauche einen Moment, bis ich sie wiedererkenne. Kahler Kopf. Tätowierte Engel. Da weiß ich, dass sie es ist. Wir sind die einzigen beiden Komamädchen. Der Rest der Station sind uralte Leute in Rollstühlen. Die meisten hatten einen Schlaganfall, schlaffe Gesichter, manche sabbern. Das Krankenhaus ist so klein, es gibt keine Kinderstation, jedenfalls keine neurologische, also werden wir hier alle zusammengewürfelt.

Außer ihr. Sie liegt da wie Schneewittchen in ihrem Sarg. Hinter Glas. Spiegelglatt. Ich weiß nicht, wie sie heißt, also nenne ich sie Vasquez. Alien ist einer meiner Lieblingsfilme, und Vasquez ist meine Lieblingsfigur. Sie ist eine knallharte Soldatin mit Maschinengewehr, die einzige Frau bis auf Ripley, und sie tötet das Ding. Sie hat keine Angst vor ätzenden Monstern. Sie hat vor gar nichts Angst.

Meine Vasquez hat schwarzes Haar, flaumige Stoppeln, die auf ihrem schönen ovalen Schädel sprießen. Nicht jeder kann Glatze tragen, aber ihr steht sie. Außerdem hat sie eine Narbe mit ungefähr einer Million Stichen auf der Stirn, aber ansonsten ist ihre Haut von einem kühlen Braun, bis auf die Stellen, wo die Flügel der tätowierten Engel unter dem Krankenhausnachthemd hervorblitzen.

Damit das klar ist, ich weiß, dass sie nicht wirklich Vasquez ist. Mein Hirn greift nur nach allen Strohhalmen, um mich zu unterhalten. Ich darf nicht fernsehen, keinen Computer benutzen, nicht mal telefonieren. Die Ärzte sagen, ich brauche Zeit. Eine nichtstimulierende Umgebung. Bis es mir bessergeht. Bis ich nicht mehr verwirrt bin.

Ich erinnere mich kaum an meine Verwirrung. Nur dass es sich angefühlt hat wie eine Art Hochgeschwindigkeitsalbtraum. Die Schwestern sagen, es hat ungefähr eine Woche gedauert. Zwischendurch habe ich meine Eltern für verdeckte CIA-Agenten gehalten, die im Krankenhaus waren, um mich zu töten. Außerdem jagten lose Erinnerungsfetzen durch meinen Kopf. Wie ich als Zweijährige fast an Spinatsuppe erstickt bin, wie ich die Treppe runterfiel, mit der Hand eine Weihnachtsbaumkugel zerbrochen habe. Unangenehme Erinnerungen aus meiner frühen Kindheit, ich weiß nicht warum. Jetzt kann ich darüber lachen, aber währenddessen hat es mir Angst gemacht, wie ein Computer, der beim Rebooten willkürlich Dateien öffnet. Ich glaube, jetzt bin ich wieder normal.

Gestern, als ich an Vasquez’ Zimmer vorbeiging (mit »Gehen« meine ich, ich bin wie eine uralte Frau mit einem Rollator vorbeigeschlurft), saß ein Junge an ihrem Bett. Glänzendschwarzes Wuschelhaar, ein rotgrünkariertes Flanellhemd mit weiten Jeans und Arbeiterstiefeln, muskulöse, sehnige Unterarme. Das ist alles, was ich erkennen konnte, ohne die Nase an die Scheibe zu drücken wie ein Psycho. Was ich gern getan hätte.

Ich taufte ihn Hudson, nach Vasquez’ Kumpel. Ich stelle mir die beiden verschwitzt und mit Stirnbändern vor, im Überlebenskampf gegen die Aliens, die sie nicht besiegen können, weil sie in ihnen leben. Vielleicht hat das Alien seine Eier in Vasquez’ Gehirn gelegt. Vielleicht hat sie deswegen die Narbe, liegt deswegen im Koma.

Natürlich erfinde ich das alles über Vasquez und über Hudson, ihren Kumpel, und die unterschwellige romantische Spannung zwischen beiden. Vielleicht liege ich vollkommen falsch. Vielleicht trägt sie in ihrer Freizeit weiße Spitzenkleider und rosa Wildblumen im Haar, und am Wochenende macht sie Picknick am See. Mit ihm. Vielleicht stehen sie auf Kitschromantik.

Aber das glaube ich nicht.

Vasquez zu bespitzeln ist sowohl die praktische als auch die naheliegende Option, denn auf der Neuro-Intensivstation haben die Zimmer Fenster, damit die Patienten (wir) leichter zu beobachten sind.

»Bist du so weit, Liebes?«

Es ist meine Mutter.

Wie lange steht sie schon da? Wie lange habe ich durchs Fenster gestarrt? Zeit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Ständig entgehen mir Dinge.

Mom schiebt mich sanft an, hakt sich bei mir unter. Sie findet meine Faszination für Vasquez nicht gut, das weiß ich, aber ich werde ihr die Sache auf keinen Fall erklären. Jedes Mal, wenn ich vor Vasquez’ Zimmer stehen bleibe, holt Mom hörbar Luft, als müsste sie sich zusammenreißen, um Geduld zu bewahren.

Hudson ist heute nicht da, was echt schade ist, weil es schwer ist, jemanden zu entschlüsseln, den man nicht beobachten kann. Der Stuhl ist leer. Arme Vasquez. Ganz allein.

»Komm«, sagt Mom. »Der Arzt will, dass du trainierst.«

Sie meint, ich muss gehen üben, aber in Wirklichkeit muss ich üben, ein Mensch zu sein. Früher war ich darin besser.

Tschüs, Vasquez. Ich winke, auch wenn ich zur Antwort nur ein Piepen bekomme.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)