11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

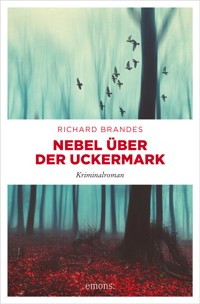

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Ein atemloser Thriller, wendungsreich und psychologisch fundiert. Ein Mörder wütet in den Wäldern des Ruppiner Lands und tötet junge Männer. Seine Identität ist ebenso unklar wie sein Motiv. Kriminalhauptkommissarin Carla Stach und ihr Team erkennen bald, dass sie nach einem Psychopathen suchen, der ihnen stets einen Schritt voraus ist. Was sie nicht ahnen: Der Unbekannte verfolgt sie längst. Leise und unsichtbar. . .

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Sammlungen

Ähnliche

Richard Brandes ist Psychotherapeut mit eigener Praxis und arbeitet hauptsächlich mit Paaren und Jugendlichen. Er schrieb bereits zahlreiche Drehbücher für Krimiserien als Storyliner und Dialogautor. Richard Brandes lebt in Berlin.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2022 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: Magdalena Russocka/Trevillion Images

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Carlos Westerkamp

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-963-1

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Dieser Roman wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf, München.

Prolog

Verlorenort im Kreis Oranienburg, Deutsche Demokratische Republik, 1987

Als Tommi eines Tages von der Schule nach Hause kam, den Schulranzen auf einen Stuhl in der Küche warf und durch das kleine Sprossenfenster in den Garten spähte, fiel ihm auf, dass die Tür zum Geräteschuppen sperrangelweit offen stand. Jemand musste vergessen haben, sie zu verschließen. Er vermutete, dass sein Vater im Garten zugange war, denn es war sein freier Tag, den er für Herbstschnitte hatte nutzen wollen. Tommi behielt seinen Anorak an und ging ums Haus herum zum Schuppen. Es war trübe und windig, der Winter nahte. Sein Pullover roch nach Qualm, denn er hatte heimlich vor der Schule mit seinen Freunden eine Zigarette geraucht. Nun hoffte er, dass sein Vater es nicht registrierte. Von ihm war weit und breit nichts zu sehen.

Im Schuppen schien alles in Ordnung zu sein. Die Gartengeräte lehnten ordentlich aufgereiht aneinander, und auch der Handrasenmäher und der Apfelpflücker waren vorhanden. Er wollte gerade die Tür schließen, da fiel ihm der Vorschlaghammer auf, der nicht dort stand, wo er ihn tags zuvor hingestellt hatte. Jemand hatte ihn am Rand deponiert statt inmitten der anderen Geräte, wo er hingehörte. Wenn der Vater es sähe, würde er ärgerlich werden.

Tommi holte den Hammer hervor und wollte ihn gerade zwischen Rechen und Harken stellen, da bemerkte er einen getrockneten rotbraunen Fleck am Kopf des Hammers. Er war an der flachen Seite, der Bahn, und sah aus wie Blut. Ein dumpfes Gefühl von Sorge und Angst stieg in ihm auf, und er blickte zum Wald, der sich hinter dem Garten erstreckte. Die Wipfel wiegten sich im rauschenden Wind.

Wie kam das Blut an diesen Hammer? Er hatte ihn am Vortag noch benutzt, um einen Zaunpfahl in den Boden zu schlagen. Das Blut wäre ihm aufgefallen.

Er verschloss die Tür mit dem Bügelschloss und ging zurück zur Hausvorderseite, wo der hellbraune Wartburg seines Vaters parkte. Seltsam. Das Auto stand vor der Tür, aber sein Vater war fort. Tommi schaute suchend zu den Häusern im Ort hinüber, sechs an der Zahl. Ihr Haus lag ein wenig abseits am Waldrand, an einem matschigen Weg, ein paar Minuten Fußmarsch von den Nachbarn entfernt. Auf der Dorfstraße war niemand zu sehen, und auch die steingrau und lehmbraun verputzten Häuschen wirkten wie ausgestorben, weil die meisten Bewohner bei der Arbeit waren. Wo war sein Vater? »Papa!«

Tommi lief zurück ins Haus und spähte in sämtliche Zimmer. »Papa!«

Auch in den Keller rief er, aber es blieb still dort unten. Warum war sein Vater nicht hier? Sie wollten doch eigentlich zusammen zu Mittag essen.

Er hängte seinen Anorak an die Garderobe in der Diele und überlegte, was er tun sollte. Gewiss, er könnte im Ort fragen, ob jemand seinen Vater gesehen hatte, aber außer einigen wenigen alten Leuten, die ihr Grundstück kaum noch verließen, wäre niemand zu Hause. Außerdem mochten die Nachbarn seinen Vater nicht, weil er bei der Volkspolizei arbeitete und mit Anzeigen drohte, wenn sie sich nicht an die Gesetze hielten oder Dinge taten, die dem Staat missfielen. Tatsächlich konnte sein Vater bei Ungehorsam und Regelverstößen sehr streng werden. Alle, die mit ihm zu tun hatten, bekamen es zu spüren. Nur Tommi nicht. Er war der Sohn, der vom Vater geliebt wurde.

Er beschloss zu warten und legte im Wohnzimmer die Schallplatte auf, die in der Musiktruhe lag. Dann ließ er sich in den Schaukelstuhl fallen und reckte sich nach dem Hochzeitsbild seiner Eltern im Regal. Er nahm es in beide Hände und betrachtete es. Sie waren ein schönes Paar gewesen, und es erfüllte ihn mit Trauer, dass seine Mutter nicht mehr lebte.

Aus der Musiktruhe erklangen sanft die Töne einer Gitarre, und er schloss die Augen, das Bild an seine Brust gedrückt. »Wie ein Stern« – ein wunderschönes Lied aus der Jugend seiner Eltern. Es war ihr Lieblingslied gewesen, denn sie hatten sich beim Tanzen verliebt, als es gerade gespielt wurde. Sein Vater hörte es immer, wenn er an Tommis Mutter denken musste, und dann saß er ebenfalls mit dem Bild im Schaukelstuhl und weinte. Auch Tommi hörte es, wenn sein Vater nicht zu Hause war.

Die Mutter war gestorben, als Tommi vier Jahre alt gewesen war, und er konnte sich nur vage erinnern, wie schön sie ausgesehen hatte und wie liebevoll sie zu ihm gewesen war. In Gedanken sah er seinen Eltern beim Tanzen zu, allein auf dem Parkett und eng umschlungen. Als der Refrain ertönte, musste er weinen, so wie sein Vater es auch immer tat an dieser Stelle. Es war ein gewaltiger Refrain mit der kräftigen Stimme des Sängers, einem Chor, einem wuchtigen Schlagzeug und zarten Violinen. Und es war der Moment, in dem seine Mutter ihm zulächelte und er die ganze Kraft ihrer Liebe spürte.

Wie ein Stern in einer Sommernacht

ist die Liebe, wenn sie strahlend erwacht.

Leuchtet hell und klar durch Raum und Zeit

wie ein schöner See Unendlichkeit.

Tommi presste die Augen zusammen, als seine Tränen die Wangen hinunterliefen und er sich wünschte, dass das Lied niemals enden möge. Doch plötzlich spürte er, dass er nicht allein im Zimmer war. Jemand stand neben ihm. Es war Max, der nach Hause gekommen war, ohne dass Tommi es bemerkt hätte.

»Du musst mir helfen«, flüsterte Max und legte seine Hand auf Tommis Schulter. »Ich habe ihn umgebracht.«

Tommi drehte seinen Kopf in die andere Richtung, die Augen fest geschlossen. Er wollte diese wunderschöne Szene nicht verlassen, ganz gleich, was geschehen war, denn es sollte noch der Moment folgen, wenn er zwischen seinen Eltern tanzte und ihre Hände auf seinem Kopf spürte. Doch er konnte die anderen Bilder, die sich dazwischendrängten, nicht verleugnen. Es waren verstörende Bilder, furchterregend und mit einer enormen Kraft. Der Hammer sauste nieder, und Tommi hörte die markerschütternden Todesschreie, die durch den Wald schallten.

»Nein!«, rief er und warf seinen Kopf hin und her. »Du lügst! Sag, dass es nicht stimmt!«

»Bitte!«, rief Max und rüttelte an Tommis Schulter. »Hilf mir, bitte!«

Während Tommi mit den Eltern tanzte und fühlte, wie seine Mutter durch sein Haar streichelte, sah er, dass der Schädel platzte, und er spürte das warme Blut in seinem Gesicht, als wäre er es gewesen, der seinen Vater getötet hätte.

Er ließ das Lied sachte ausklingen, dann wischte er sich mit dem Ärmel die Tränen aus dem Gesicht und öffnete die Augen.

Heute

1

Sonntag, Woche eins

Das Wetter in diesem Oktober war scheußlich. Kalter Nieselregen sprühte in Dominiks Gesicht, und vom laubbedeckten Waldboden stiegen Dunstschwaden auf wie Rauch. Dabei hätte es der App zufolge längst aufklaren sollen!

Er zog den Hebel der Draisine mit aller Kraft zu sich heran und drückte ihn zurück zu seinem Kumpel, der ihm gegenüberstand und dasselbe tat. Langsam und in gleichmäßigem Tempo glitten sie dahin, die Haare feucht, die Kapuzenpullis klamm. Wenn es nach Dominik ginge, könnten sie den Ausflug auch abbrechen, und zwar nicht nur wegen des miesen Wetters. Das Fahrzeug war einfach zu lahm! Er hatte sich eine Draisine viel schneller vorgestellt, so wie er es mal im Fernsehen gesehen hatte, als zwei Arbeiter mit so einem Ding über das Gleis gebraust waren. Doch bei dem Tempo, das sie jetzt fuhren, konnte man nebenhergehen.

»Wollen wir nicht umkehren?«, fragte er, als er Cyrus den Hebel zuschob. »Ich bin ganz schön alle. Außerdem will Jelina nach Hause.«

Seine Schwester saß auf einer Bank seitlich zur Fahrtrichtung, hielt ihren Stoffhasen im Arm und weinte fürchterlich. Angeblich hatte sie den bösen Mann gesehen. Dominik wusste nicht, ob er es glauben sollte, denn sie phantasierte immer irgendwelche Wesen und behauptete sogar, dass sie unter ihrem Bett schliefen. Manchmal waren es Hexen und Feen, manchmal auch Monster, und heute war es eben dieser böse Mann! Die Betreuer sagten, dass solche Einbildungen normal seien bei kleinen Kindern. Magisches Denken würde man so etwas nennen. Doch es irritierte Dominik, dass seine Schwester nicht zu beruhigen war. So voller Angst hatte er sie noch nie erlebt.

Er spähte in den Wald. Ein Mann war nicht zu erkennen – nur Bäume, Laub und dieser unheimliche Dunst.

»Deine Schwester ist bekloppt«, sagte Cyrus und zog den Hebel zu sich herüber. »Ich hab ja gleich gesagt, dass wir sie nicht mitnehmen sollen. Sie ist einfach noch ein blödes Kind!«

Dominik verspürte den Impuls, seine Schwester zu verteidigen. »Du hast kein Recht, so über sie zu sprechen.«

»Hey, krieg dich wieder ein! Sonst gibt’s was in die Fresse! Kapiert?«

»Lass uns nicht schon wieder streiten, bitte!«

Cyrus äffte ihn mit einer Kleinmädchenstimme nach: »›Lass uns nicht schon wieder streiten, bitte!‹ – Voll die Heulsuse!«

Dominik schluckte seinen Ärger hinunter. Er wäre am liebsten mit Jelina zurück zum Bahnhof gelaufen, aber die Betreuer hatten ihm die Leitung der kleinen Gruppe übertragen, weil er mit siebzehn ein Jahr älter als Cyrus war. Nun war er auch dafür verantwortlich, dass alles reibungslos vonstattenging. Er hatte sich vorgenommen, seinen Job gut zu machen. Einmal hatte er mitbekommen, dass seine Betreuer über ihn gesagt hatten, er sei in seiner Entwicklung zurückgeblieben. Das hatte ihn sehr verletzt, auch wenn er nicht ganz verstand, was sie damit gemeint hatten. Aber er wollte ihnen zeigen, dass er sich wie ein Erwachsener verhalten konnte.

Seine Schwester hörte nicht auf zu weinen, ganz im Gegenteil. Es wurde immer schlimmer. Von ihrer kleinen Bank aus hatte sie die Bäume besser im Blick als die beiden Jungs, die in Gleisrichtung schauten – der eine vorwärts, der andere rückwärts. Möglicherweise bemerkte sie tatsächlich etwas, das ihnen entging.

»Wie sieht er denn aus?«, fragte Dominik. Vielleicht half es, wenn Jelina das Gefühl hatte, ernst genommen zu werden.

»Er hat eine Brille auf«, sagte sie. »Und ein Seil in der Hand. Ich glaube, er läuft uns hinterher. Bestimmt will er uns was Böses tun.«

Dominik schaute noch einmal in den Wald. So deutlich hatte seine Schwester ihre Phantasiegestalten noch nie beschrieben. Vielleicht war da wirklich jemand! Doch was sollte ein Mann mit einem Seil von ihnen wollen? Er ließ den Hebel der Draisine los und stand auf, um besser in den Wald sehen zu können. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte er, eine Gestalt erkannt zu haben. Sie war von einem Baum zum nächsten gehuscht. Aber er war unsicher, ob er sich nicht getäuscht hatte. Die Dunkelheit nahte, und der Nebel wurde immer dichter.

Jelina presste ihre Fäuste vor die Augen und schluchzte.

»Hör auf zu flennen oder ich schmeiß dich vom Wagen!«, brüllte Cyrus und bäumte sich auf wie eine Raubkatze, die ihr Opfer anspringt. »Dann kommt der böse Mann und frisst dich auf! Aaaahhhh!«

Nun heulte seine Schwester erst recht. Dominik setzte sich zu ihr und nahm sie tröstend in den Arm. Er hätte Cyrus am liebsten eins verpasst, doch dafür fehlte ihm der Mut. Sein Kumpel war zwar schmächtig, aber stark.

»Wir drehen die Draisine um und fahren zurück«, sagte Dominik, denn er hatte soeben entschieden, dass es für Jelina besser war umzukehren. Außerdem war ihm selbst unheimlich zumute. Was, wenn sie tatsächlich verfolgt würden? Niemand war weit und breit, der ihnen helfen könnte. Sie waren die Einzigen, die bei einem solchen Wetter mit einer Draisine unterwegs waren. Was für eine blöde Idee, nach Fürstenberg zu kommen! Sie hatten es nur getan, weil es die letzte Möglichkeit in diesem Jahr war. Ab morgen würde der Betrieb saisonbedingt eingestellt.

»Machen wir nicht!«, sagte Cyrus und wischte sich mit dem Ärmel Schweiß und Nieselregen aus dem blassen Gesicht. Seine kurzen braunen Haare klebten klitschnass am Kopf.

»Die Betreuer haben gesagt, dass ich die Leitung habe!«, protestierte Dominik mit dünner Stimme. Er wusste, dass er gegen Cyrus keine Chance hatte.

»Ach ja?«

Cyrus holte aus und verpasste Dominik einen Fausthieb ins Gesicht. Seine Brille landete im Gebüsch.

»Ich bin hier der Boss, klar?«

Dominik kletterte völlig benommen von der Draisine und hob seine Brille vom Boden auf. Gott sei Dank war sie nicht beschädigt, denn ohne sie war er hilflos. Doch seine Nase blutete. Es schmerzte ihn, dass er sich nicht wehren konnte. Nicht um seiner selbst willen, sondern wegen seiner Schwester. Er war verantwortlich für sie, aber unfähig, sie zu beschützen. Was für ein Schwächling er doch war!

»Los jetzt!«, herrschte ihn sein Kumpel an, als Dominik zurück auf die Draisine kletterte und sich das Blut mit einem Papiertaschentuch von der Nase wischte. »Weiter geht’s!«

Als sie losfuhren, beschloss Dominik, noch am Abend mit den Betreuern zu sprechen. Er wollte in ein anderes Zimmer, oder Cyrus sollte ausziehen. Hauptsache, weg von diesem Idioten! Vor drei Monaten war er zu ihnen ins Heim gekommen, weil in anderen Heimen niemand mit ihm klarkam. Zu Beginn hatte sich Dominik noch um eine Freundschaft bemüht, aber schon bald einsehen müssen, dass Cyrus nur auf Krawall aus war. Die anderen Kinder nannten ihn heimlich »Zitrone«, denn sein Name war seine empfindlichste Stelle. Er mochte ihn nicht, weil er ihn sperrig fand und in Englisch so schlecht war. Deshalb wollte er in Deutsch angesprochen werden, »Zürus«. Doch aus Zürus war irgendwann Zitrus und aus Zitrus Zitrone geworden. Manchmal wurde Dominik nachts wach, weil sein Kumpel weinte. Es waren die einzigen Momente, in denen er ihn mochte.

Die Draisine kam nur schleppend voran.

»Und was, wenn uns wirklich jemand verfolgt?«, fragte Dominik. »Mit dieser Scheiß-Draisine können wir nicht mal abhauen!«

Cyrus ließ genervt den Hebel los. »Du bist wirklich ein kleines Mädchen! Ich such jetzt den bösen Mann. Und dann schlag ich ihn tot!«

Er sprang von der Draisine und verschwand hinter einer Gruppe von Kiefernsträuchern, die neben dem Gleis wuchsen und die Sicht in den Wald versperrten.

»Böser Mann, wo bist du?«, schallte es zu Dominik und seiner Schwester. »Komm her, wenn du dich traust!«

Jelina zitterte am ganzen Körper. »Er soll aufhören! Sag es ihm.«

Dominik öffnete seinen Rucksack und holte eine Thermoskanne mit heißem Kakao heraus, während sein Zimmergenosse unentwegt nach dem bösen Mann brüllte.

»Hab keine Angst«, sagte er und goss Kakao in einen Becher. »Ich bin ja bei dir.«

»Aber der böse Mann ist stärker als du«, sagte Jelina, und Dominik wusste nicht, was er entgegnen sollte. Alle waren stärker als er.

Während Jelina den Kakao trank, stieg er von der Draisine. Das Rufen im Wald war verstummt.

»Ich schau mal nach Cyrus«, sagte er.

»Nein, bleib hier. Ich hab Angst.«

»Keine Sorge, ich bin gleich zurück.«

Er ging hinter die Kiefernbüsche. Es hatte längst zu dämmern begonnen, und von Cyrus war weit und breit nichts zu sehen. Ein Gefühl der Furcht überkam ihn. Die nahende Dunkelheit und die Bäume, die im dichter werdenden Nebel wie Schatten in die Höhe ragten, ängstigten ihn. Es war wie in einem Horrorfilm.

»Cyrus!«

Sein Rufen durchdrang eine Stille, die beklemmend war.

»Cyrus!«

Plötzlich schlug ihm jemand auf die Schulter, und er erschrak dermaßen, dass er glaubte, sein Herz bliebe stehen.

Neben ihm stand Cyrus, brüllend vor Lachen. Er hatte sich hinter einem Baum versteckt.

»Warum tust du das?«, fragte Dominik weinerlich, noch immer wie gelähmt vor Schreck.

Cyrus boxte ihn auf die Schulter, als sie zurück zur Draisine gingen. »Weil du ein Loser bist! Es macht Spaß, dich zu quälen.«

»Bitte lass uns umdrehen«, sagte Dominik, als sie einstiegen. »Jelina und ich wollen wirklich nicht mehr.« Außerdem müsste Rico, ihr Betreuer, bald am Bahnhof ankommen, um sie abzuholen.

»Bis da vorne noch! Ich will wissen, wie es hinter der Kurve aussieht.«

Die Kurve war noch ein ziemliches Stück entfernt und durch Nebel und Dunkelheit kaum zu sehen. Sie benötigten bestimmt eine Viertelstunde, bis sie dort waren. »Danach fahren wir zurück, versprochen!«

Die Jungs begannen mit aller Kraft zu hebeln, und Dominik dachte mit Grausen daran, dass der Weg zurück zum Bahnhof eine Ewigkeit dauern würde. Wenigstens hatte seine Schwester zu weinen aufgehört. Der Kakao schien genau das Richtige gewesen zu sein.

Als sie die Kurve erreichten, sprang Cyrus ab.

»Ich geh kurz pinkeln«, sagte er und lief in die Dunkelheit, die in den letzten Minuten stark zugenommen hatte.

»Du hättest doch eben pinkeln können«, rief Dominik hinterher. Er hätte lieber zuerst die Draisine umgedreht, damit Cyrus nicht auf die Idee kam, doch noch weiterzufahren. Seine Armbanduhr zeigte wenige Minuten vor fünf an. In Kürze würde es stockfinster sein, sie sollten sich beeilen.

Nach etwa zehn Minuten war Cyrus noch nicht zurück. So lange brauchte man doch nicht, um zu pinkeln.

Dominik rief mehrere Male in den Wald, aber es antwortete niemand. Er hatte keine Lust, nachzusehen und sich ein weiteres Mal erschrecken zu lassen.

»Cyrus! Komm bitte! Es ist schon dunkel.«

»Der böse Mann hat ihn geholt«, sagte Jelina mit einer Gewissheit, die Dominik erschaudern ließ, und er unterdrückte den Impuls, sie anzuschreien. Stattdessen nahm er all seinen Mut zusammen und lief noch einmal in den Wald. Sein Herz verkrampfte sich, als er sich suchend zwischen den Bäumen um die eigene Achse drehte. Auch wenn er innerlich darauf vorbereitet war, dass sein Kumpel jeden Moment hinter einem Baum hervorspringen würde, so war er doch so angespannt, dass er sich fürchterlich erschrecken würde. Aber nichts dergleichen geschah. Um ihn herum blieb es still. Beängstigend still.

»Cyrus!«

Nach vielen vergeblichen Rufen lief er zurück zur Draisine und schwang sich zu Jelina auf die Bank. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zu warten, denn allein konnte er das Fahrzeug nicht wenden. Er holte sein Smartphone hervor, um Rico zu sagen, dass sie sich verspäteten, aber dummerweise gab es in dieser Abgeschiedenheit keinen Empfang. Nun würde er ausgeschimpft, obwohl Cyrus schuld war. Weil er fror, packte er noch einmal den Kakao aus und nahm selbst einen Schluck, bevor er seine Schwester trinken ließ. Dann legte er seinen Arm um sie und drückte sie fest an sich. Was sollte er tun, wenn Cyrus nicht wiederauftauchte? Vielleicht war er zu seiner Mutter gelaufen. Er riss oft aus, wenn niemand damit rechnete. Vielleicht … Nein, Dominik wollte nicht daran denken, dass der böse Mann ihn geholt haben könnte.

Sie mussten zurück zum Bahnhof, notfalls auch ohne Cyrus. Es gäbe bestimmt Ärger, wenn sie das Fahrzeug auf den Gleisen zurückließen. Aber was sollte er tun?

Er hob seine Schwester von der Draisine, ergriff ihre Hand und lief mit ihr los, wobei sie aufpassen mussten, nicht über die Schwellen zu stolpern. Es war unheimlich, so allein im abendlichen Wald zu sein.

Und der Weg zum Bahnhof war noch weit.

2

Noch eine Viertelstunde, dann hatte sie Feierabend.

Julia ging zum Spind, um ihr Smartphone aus der Umhängetasche zu holen. Sie wollte Nehemie daran erinnern, dass er sich auf eine Mathearbeit vorbereiten musste. Es würde sie fürchterlich ärgern, ihn beim Heimkommen zockend am Computer vorzufinden. Sie hatte ihn am Morgen bestimmt zehnmal ermahnt, dass das Ding heute ausgeschaltet zu bleiben hatte. Doch als sie das Telefon in der Hand hielt, warf sie es mit einem lauten Seufzer zurück in ihre Tasche. Er hockte sowieso vor dem Rechner, ob sie nun anrief oder nicht. Ihren freien Abend würde sie damit zubringen müssen, ihn zum Lernen zu motivieren. Alleinerziehung war nicht nur ein Schicksal – es war eine Bürde!

Sie schlug die Spindtür laut zu, sodass Uli, der sich hinter einem Aktenberg verschanzt hatte, erschrocken den Kopf hob und mit müden Augen durch seine silberumrandete Brille blinzelte. »Reg dich nicht so auf«, sagte er. »Die Pubertät ist nun mal so. Meinetwegen kannst du gehen. Ich hau auch gleich ab.«

»Sicher?«

Sie hatte Uli nicht um vorzeitigen Dienstschluss bitten wollen, weil er freiwillig hier war und – so glaubte Julia – die Neigung hatte, Einsamkeit mit Arbeit zu überdecken. Das wollte sie nicht auch noch unterstützen. An diesem Wochenende hatte er eigentlich zu seiner Tochter nach Wismar fahren wollen, vor allem der Enkelkinder wegen. Aber die Tochter hatte kurzfristig abgesagt, sodass Uli beschlossen hatte, alte Akten aufzuarbeiten.

»Na gut, dann mach ich mich vom Acker«, sagte sie und öffnete erneut den Spind, um sich ihre Jacke anzuziehen. Als sie gehfertig war und schon den Autoschlüssel in der Hand hielt, klingelte das Festnetztelefon.

»Lass nur«, sagte sie, weil Uli Anstalten machte aufzustehen, und eilte zu ihrem Schreibtisch. Auf dem Display sah sie die Nummer des Reviers in der Alfred-Wegener-Straße. Das konnte nichts Gutes bedeuten.

»Julia Engel, die jetzt Feierabend hat und keinen Finger mehr krümmt«, meldete sie sich, denn sie kannte die Kollegen vom Revier sehr gut. Sie hatte jahrelang dort gearbeitet.

»Guten Abend, Ben hier«, schallte es ihr ins Ohr, und Julia bereute ihren kleinen Scherz sofort. Ben war der Einzige im Team, der keinen Spaß verstand.

»Ich hoffe, ich störe nicht«, sagte er. »Im Übrigen meldet man sich nicht so. Ich darf dich daran erinnern, dass wir im Dienst sind.«

Julia seufzte. Wie konnte man nur so steif sein! »Ben! Es muss doch möglich sein, mal einen Witz zu machen. Schließlich kennen wir uns seit Jahren. Du könntest der Höflichkeit halber mal lachen oder wenigstens so tun. Jetzt stehe ich da wie ein dummes Schulmädchen.«

Es blieb ruhig am anderen Ende. Vermutlich wusste Ben nicht, was er antworten sollte. Er war nicht nur steif, sondern auch ungemein schüchtern, trotz seiner fast fünfzig Jahre. Freunde hatte er nicht, und eine Lebensgefährtin gab es vermutlich auch nicht, jedenfalls hatte Julia nie etwas Diesbezügliches gehört. Dabei war Ben rein äußerlich ein recht knackiger Typ.

»Hier sind zwei Personen, die ich zu euch rüberschicke«, sagte er nach einer Weile. »Eine Vermisstenmeldung. Wollte nur Bescheid geben, damit du dich darauf einstellen kannst.«

»Oh nein, könntet ihr das bitte selbst übernehmen? Wie gesagt, ich hab jetzt frei. Außerdem braucht mich mein Kind. Auch wenn es das selbst bestimmt vollkommen anders sieht.«

Sie blickte zu Uli in der Hoffnung, dass er ihr ein Zeichen gab, die Angelegenheit für sie zu erledigen, falls sie Ben nicht würde überzeugen können. Doch Uli beschäftigte sich ungerührt mit seinen Akten. Gerade notierte er sich etwas.

»Nein, das ist für euch«, sagte Ben. »Ein Minderjähriger ist verschwunden. Da müsst ihr früher oder später sowieso ran.«

Julia sah vor ihrem inneren Auge den Feierabend schwinden. Wie sie Nehemie anrief und ihn nachdrücklich bat, sich auf die Mathearbeit vorzubereiten. Wie sie spät am Abend die Wohnungstür aufschloss und das Licht in seinem Zimmer genau in diesem Moment erlosch, weil er bis dahin gezockt hatte. Wie sie die Küche betrat und das Gefühl hatte, eine Putzkolonne einbestellen zu müssen.

»Also gut«, sagte sie. »Die Leute sollen kommen.«

Sie legte den Hörer auf, zog sich die Jacke wieder aus, hängte sie in den Spind und goss sich Mineralwasser ein.

»Tut mir leid«, sagte Uli. »Ich kann es dir nicht abnehmen. Will meine Enkelkinder gleich noch anrufen, bevor sie ins Bett gehen. Und das dauert immer, wenn du verstehst, was ich meine.«

»Verstehe ich«, sagte Julia, trank das Glas in einem Zug leer und stellte sich vor den Spiegel, der neben den Spinden hing. Die Personen, die gleich hier anrückten, waren ihre erste menschliche Begegnung an diesem Tag – mit Ausnahme ihres Sohnes und Ulis natürlich. Ihre Haut war glatt, die Augen klar. Sie band ihr schwarzes krauses Haar zu einem Pferdeschwanz. Zum Glück sah man ihr die Erschöpfung nicht an. Auch ihre schlanke Figur gefiel ihr, und sie fand sich einigermaßen attraktiv zurzeit. Obwohl der Ärger mit ihrem Sohn an ihren Nerven zehrte.

Als es an der Bürotür klopfte, öffnete sie. Draußen standen eine zierliche Frau um die sechzig und ein junger Mann mit langen, strähnigen Haaren und einem Oberlippenbart. Julia glaubte, ein Zucken in seinen Augen bemerkt zu haben. Vermutlich hatte er nicht erwartet, eine Schwarze bei der Polizei anzutreffen. Zumindest nicht in Brandenburg.

Sie ließ das ungleiche Gespann eintreten und an einem Besuchertisch Platz nehmen, während Uli die Akten in einen Schrank räumte.

»Was kann ich für Sie tun?«, fragte sie mit einem freundlichen Lächeln, nachdem auch sie sich an den Besuchertisch gesetzt hatte. Block und Stift lagen parat.

»Ich bin Lioba Rudolph«, antwortete die Frau, die eine für ihr Gesicht viel zu große, schwarz umrandete Brille trug. »Ich leite das Kinderheim Sonnenhof in Walsleben. Das hier ist einer unserer Betreuer, Herr Rico Schuster.«

Der Mann nickte Julia schmunzelnd zu, während er ihren Körper mit einem raschen Blick musterte. Im Hintergrund zog Uli seine Jacke an und verabschiedete sich mit einem Nicken, bevor er das Zimmer verließ.

»Wir sind hier, weil einer unserer Jugendlichen verschwunden ist«, sagte die Frau mit leicht zitternder Stimme.

Julia griff nach dem Stift. Der Ärger über ihren Sohn verflüchtigte sich. Es gab Menschen, die größere Probleme hatten. Heimkinder zum Beispiel.

»Wie ist sein Name?«

»Beck«, sagte die Frau und rückte ihre Brille zurecht. »Er heißt Cyrus Beck.« Sie sprach den Namen mit einem starken deutschen Akzent aus, »Zairus«. »Soll ich Ihnen den Vornamen buchstabieren?«

»Nein danke«, sagte Julia. Sie wusste, wie »Cyrus« geschrieben wurde.

»Der Junge war mit einem unserer Bewohner und dessen Schwester bei einer Draisinen-Tour in Fürstenberg«, sagte der Mitarbeiter. »Gegen fünf soll er sich von den anderen entfernt haben, weil er urinieren musste. Danach wurde er nicht mehr gesehen. Der Mann vom Draisinenverleih hat mit mir zusammen das Waldstück durchforstet. Wir haben gerufen und mit einer Taschenlampe alles abgeleuchtet, aber der Junge ist nicht wiederaufgetaucht.«

»Kann er weggelaufen sein?«, fragte Julia und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, nachdem sie sich Ort und Uhrzeit des Verschwindens notiert hatte.

»Das ist gut möglich«, sagte Lioba Rudolph. »Er läuft öfter weg, weil er zu seiner Mutter will. Das Problem ist nur, dass wir sie nicht erreichen können. Wir sind in großer Sorge.«

Julia spürte Mitgefühl für den Jungen. Er wollte zu seiner Mutter, weil er ihre Liebe und Zuwendung brauchte. Was für die meisten Kinder eine Selbstverständlichkeit war, war für andere ein Luxusgut. Nehemie sollte dankbar sein, ein Zuhause zu haben.

»Das können wir leicht herausfinden«, sagte sie. »Hat er sein Handy dabei?«

»Ja«, sagte der Mitarbeiter und reichte Julia einen Zettel mit der Nummer. »Wir versuchen schon die ganze Zeit, ihn anzurufen.«

Julia nahm den Zettel und ging zu ihrem Schreibtisch, wo sie im Computer das Ortungsprogramm startete. Eigentlich benötigte sie hierfür einen richterlichen Beschluss, doch sie entschied, sich darüber hinwegzusetzen. Nachdem sie die Handynummer eingegeben hatte, erschien die Funkzelle, in der sich das Telefon und vermutlich auch der Vermisste befanden.

»Das ist seltsam«, sagte sie, nachdem sie die Zelle mit einer digitalen Landkarte abgeglichen hatte, und drehte sich in Richtung des Besuchertisches. »Er ist noch immer in dem Wald. Es sieht so aus, als habe er sich gar nicht von da wegbewegt.«

»Das ist ja merkwürdig«, sagte die Heimleiterin, die Stirn in Falten gelegt. »Was wollen Sie denn jetzt tun?«

Julia nahm den Telefonhörer in die Hand. Sie brauchte einen Suchtrupp.

3

Montag, Woche eins

Die Stahltreppe, die im Zickzack an der Außenwand des verfallenen Fabrikgebäudes nach oben führte, nahm kein Ende. Carla hörte die verzweifelten Schreie der Frau, die in der Gewalt eines Verbrechers war. Er hatte sie mit einer Pistole die Stufen hinaufgezwungen, um sie auf dem Dach zu erschießen.

Auch Carla hatte ihre Waffe gezogen, als sie die Treppe hinaufhastete. Jeder Schritt erzeugte ein blechernes Geräusch, und sie geriet in Panik, es nicht zu schaffen. Der Kerl war ihr sportlich weit überlegen, und sie verfluchte ihr Übergewicht. Über Funk hatte sie bereits Verstärkung angefordert, aber bis die Beamten vor Ort waren, könnte es dauern – wenn auch nur Minuten, so doch wertvolle Zeit. Sie war allein mit diesem Mörder und der jungen Frau, deren Leben davon abhing, wie schnell es Carla gelang, aufs Dach zu kommen.

Vielleicht will ich es nicht schaffen, dachte sie. Weil ich ihn dann erschießen müsste.

Sie hatte noch nie einen Menschen getötet, trotz ihrer mehr als fünfunddreißig Dienstjahre, und sie hatte sich immer vor diesem Moment gefürchtet. Auch wenn ihr die Vernunft sagte, dass sie mit dem Tod eines Verbrechers das Leben eines unschuldigen Opfers würde retten können, half es nicht, die Bedenken zu mildern.

Als sie endlich oben war, stand er mit der Frau am Rand des Dachs, ihre Brust umklammert, die Waffe an ihrer Schläfe. Hinter ihnen klaffte der Abgrund. Er würde springen oder sie erschießen oder beides tun, wenn sie auch nur einen Schritt weiter nach vorne ginge, denn er hatte nichts zu verlieren.

»Lassen Sie sie los oder ich schieße!«, rief sie, doch der Kerl trat nur ein Stück näher an die Kante, um besser hinabblicken zu können.

»Mir doch egal!«, schrie er zurück.

Carla hob die Waffe und zielte auf seinen Kopf, mit einkalkulierend, dass er sein Opfer in die Tiefe reißen könnte. Aber das Risiko musste sie eingehen. Er hatte bereits fünf Frauen getötet, alles Prostituierte, die er zuvor misshandelt hatte. Monatelang hatten sie nach ihm gesucht, und nun stand er vor ihr, unberechenbar, brutal und psychisch zutiefst gestört. Sie hatte keine andere Wahl, hob langsam die Pistole, richtete sie auf seine Schläfe – und drückte ab.

Der Schuss riss sie aus dem Traum. Er hallte noch in ihr nach, als sie längst die Augen geöffnet hatte und erkannte, dass sie im Ohrensessel statt im Bett geschlafen hatte. Bruno, der sich in ihrem Schoß eingerollt hatte, sprang jaulend zu Boden und begann zu kläffen, die rauen Dackelhaare zu einer Bürste aufgestellt. Er hatte sich erschrocken, weil sie so heftig gezuckt hatte. Der Fernseher war noch eingeschaltet, es lief das Morgenmagazin, eine Stehlampe brannte. Draußen war es dunkel.

Erschöpft lehnte sie sich zurück und sah in die Küche, die mit dem Wohnzimmer einen Raum bildete. Die Uhr über der Spüle zeigte an, dass es kurz vor sechs war. Es irritierte sie, dass sie Nacht für Nacht diese Dinge träumte, da sie im Wachzustand ganz gut zurechtkam. In Wirklichkeit war es ein Baugerüst gewesen, auf das der Täter mit der jungen Frau geflüchtet war – nicht ein Fabrikgebäude oder ein Hochhausdach, das ebenfalls gelegentlich in ihren Träumen als Schauplatz vorkam. Doch das Unbewusste konstruierte eine eigene Welt, deren Symbolik Carla nicht immer verstand. Die Sorge, es nicht rechtzeitig zu schaffen, hatte sie tatsächlich gespürt, genauso wie den Ärger über ihre unsportliche Figur – dabei hatte sie früher Fußball gespielt. Sie hatte den Mann erschießen müssen, sonst hätte er sein Opfer getötet.

Es war ein finaler Rettungsschuss gewesen, daran zweifelte niemand, nicht einmal der Staatsanwalt, der aus formalen Gründen ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags hatte einleiten müssen. Und doch fühlte sich Carla schuldig, und sie fragte sich, ob es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, die Situation aufzulösen. Vielleicht hätte sie intensiver mit dem Mann reden, vielleicht hätte sie einen Moment länger warten müssen. Hätte, hätte – es war nicht mehr zu ändern. Sie hatte getan, was sie in diesem Moment für richtig gehalten hatte. Wenn sie nicht geschossen hätte, wäre die Frau jetzt tot.

Sie stand auf und öffnete die Terrassentür, um Bruno für sein Morgengeschäft in den noch nachtdunklen Garten zu lassen. Dem Klappern seines Halsbandes konnte sie entnehmen, dass er zu den Sträuchern am Grundstücksrand lief, wo er vermutlich sein Bein hob. Sie setzte sich an den Küchentisch, der aus massivem Akazienholz gefertigt war, und öffnete den Laptop, um sich auf den Seiten der Brandenburger Polizei über Neuigkeiten zu informieren. Gleich die erste Meldung stach ihr ins Auge. Dort hieß es:

Vermisst. Am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr verschwand der 16-jährige Cyrus B. bei einer Draisinenfahrt nahe Fürstenberg/Havel in einem Waldgebiet. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Der Jugendliche lebt im Kinderheim Sonnenhof bei Walsleben. Er ist etwa 175 Zentimeter groß, von schlanker, sportlicher Figur und hat dunkles, kurzes Haar. Links trägt er einen silbernen Pfeil-Ohrring. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer Jeans, einem schwarzen Adidas-Kapuzenpullover und schwarzen Nike-Turnschuhen bekleidet. Zeugen, die den Jugendlichen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Carla lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und überlegte, ob es nicht sinnvoll wäre, wieder zu arbeiten. Das Herumsitzen half ihr nicht, ihr Erlebnis zu verarbeiten, auch wenn die Menschen um sie herum der Auffassung waren, dass ihr der Zwangsurlaub guttäte. Aber dem war nicht so. Sie kreiste in Gedanken um sich selbst, fühlte sich antriebslos und unausgefüllt. Im Beruf hingegen wurde sie benötigt, denn in ihrer Abteilung waren sie unterbesetzt; außerdem war sie diejenige mit der meisten Erfahrung. Deshalb riefen Kollegen auch ständig bei ihr an, um ihren Rat einzuholen. Sie sollte ins Büro zurückkehren, am besten noch heute. Auch wenn es vermutlich einige gab, die anderer Meinung waren.

Als sie den Tisch gedeckt hatte, trudelten allmählich die Familienmitglieder ein. Toni und Leonie machten sich mit verschlafener Miene über Frosties her, die, seit sich Leonie für eine vegane Lebensweise entschieden hatte, mit Hafermilch gegessen wurden. Carla mochte Hafermilch nicht. Außerdem sah sie nicht ein, dass sie sich den dogmatischen Anweisungen ihrer Stieftochter unterwerfen sollte, deshalb hatte sie immer einen Liter Kuhmilch im Kühlschrank. Sie schmeckte im Kaffee einfach am besten.

Am Tischbein lag Bruno und verschlang laut schmatzend ein Stück Pansen, den Carla in kleine Stücke geschnitten hatte. Wegen des bestialischen Gestanks hatte sie sich anschließend gründlich die Hände waschen müssen. Glöckchen, ein zugelaufener, rotweißer Kater, hockte auf der Küchenzeile und fraß aus seinem Napf. Er hatte vor einigen Wochen plötzlich vor ihrer Tür gesessen, und niemand im Ort wusste, wo er herkam. Wahrscheinlich hatte ihn jemand an der Hauptstraße hier in Linum ausgesetzt. Leonie hatte ihn so getauft, weil er ein Halsband mit einer fürchterlich laut bimmelnden Glocke getragen hatte. Damit er sich gegen Bruno besser behaupten konnte, hatte Leonie durchgesetzt, dass er in erhöhter Position fressen durfte, denn die Höhe des Fressplatzes war für Katzen ein Ausdruck von Dominanz. Carla war zunächst dagegen gewesen, weil sie der Auffassung war, dass Bruno als der Ältere in der Familie ein Recht auf Dominanz hatte, aber sie hatte letztendlich den Familienwunsch nach Gleichberechtigung unter den Tieren akzeptieren müssen.

Kathrin erschien als Letzte. Sie trug ein jadegrünes Naturkleid mit einer cremeweißen Strickjacke, dazu das lockige, kastanienbraune Haar offen. Carla fiel auf, dass sie ein wenig an Gewicht zugelegt hatte, doch im Vergleich zu ihr, der man kaum ansah, wenn sie abnahm, stand Kathrin die etwas rundlichere Figur ausgesprochen gut. Es betonte ihren Busen und ließ sie insgesamt weiblicher aussehen.

»Wie sind denn eure Pläne für heute?«, fragte Kathrin, nachdem sie sich gesetzt hatte, und goss sich eine Tasse Kaffee ein. Sie konnte um diese frühe Uhrzeit noch nichts essen.

Carla überlegte, ob sie ihren Entschluss, wieder zu arbeiten, für sich behalten sollte, um unnötige Diskussionen zu vermeiden. Doch sie entschied sich dagegen.

»Ich fahre gleich ins Büro«, sagte sie, während sie frische Obststücke unter ihr Müsli rührte.

Kathrin setzte so abrupt ihre Tasse ab, dass Kaffee überschwappte. Fast hätte sie sich verschluckt.

»Wie bitte? Hast du sie noch alle? Was sagt denn Dr. Seyffert dazu?«

»Mir egal, was der Hausarzt sagt. Hier jedenfalls fällt mir die Decke auf den Kopf. Besser geht es mir dadurch nicht.«

»Lass sie doch, Mama!«, sagte Leonie mit vollem Mund, blau gefärbten Haaren und schwarzem Schlabberlook. Schön war etwas anderes. »Sie soll wieder arbeiten. Dann kann sie uns nicht so rumkommandieren. Die ist nämlich schlimmer als Hitler.«

Kathrin schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, sodass Hund und Kater erschrocken hochfuhren.

»So was will ich nicht noch mal hören!«

Carla musste sich sehr zusammenreißen, um nicht laut loszulachen. Als hätte die dreizehnjährige Leonie auch nur im Geringsten eine Vorstellung davon, wie es gewesen war, unter Hitler zu leben.

»Ein Junge wird vermisst«, sagte sie und sah die Kinder dabei an. »Möglich, dass ein Verbrechen vorliegt. Vielleicht kennt ihr ihn. Er heißt Cyrus und wohnt in einem Heim in Walsleben.«

»Der?« Toni knallte seinen Löffel in die Frosties-Schüssel, sodass die Milch spritzte. »Klar kenn ich den, aus der Schule. Der ist einer von denen, weswegen ich keinen Organspendeausweis habe. Voll der Penner!«

»Logo, weil er dich mal verhauen hat!«, sagte Leonie.

»Gar nicht!«

»Wohl! Du hast dich ja nicht mal gewehrt! Ich hab’s doch gesehen! Feigling!«

»Es reicht!«

Jetzt war es Carla, die mit der Hand auf den Tisch haute.

»Ich will nicht, dass du so mit deinem Bruder sprichst! Und wenn! Toni ist ja auch zwei Jahre jünger als dieser Cyrus.«

Leonie aß schmollend ihre Frosties weiter. Sie war eine unmögliche Zicke in letzter Zeit! Eigentlich war sie immer vernünftig und klug gewesen, aber seit die Pubertät bei ihr Einzug hielt, hatte sich ihr Wesen schlagartig verändert.

»Kennst du ihn näher?«, fragte Carla Toni, der vergangenes Jahr ähnlich schwierig wie Leonie gewesen war. Doch seit der Verwandlung seiner Schwester hatte auch er sich verändert. Es war, als hätten die beiden die Rollen getauscht. Im Gegensatz zu ihr war er umgänglich und obendrein ansehnlich gekleidet. Schicker grauer Baumwollpullover, nagelneue Jeans, dazu eine dunkle Stehhaarfrisur – er war ein hübscher Kerl, und es würde Carla nicht wundern, wenn er bald mit einer Freundin nach Hause käme.

»Nee, eigentlich nicht«, sagte er. »Ich weiß nur, dass ihn niemand mag. Alle nennen ihn ›Zitrone‹. Weil er will, dass man seinen Namen so komisch ausspricht. ›Zürus‹. Wie klingt denn das?«

»›Zitrone‹ ist aber nicht sehr respektvoll«, sagte Kathrin und nippte an ihrem Kaffee.

»Er hat ja auch keinen Respekt. Nicht mal vor den Lehrern. Einmal hat er dem Biolehrer in den Hintern getreten, weil der ihm eine Fünf gegeben hat. Und den Deutschlehrer hat er auf dem Schulhof vor allen ›Schwuchtel‹ genannt.«

Carla dachte an ihre eigene Kindheit und dass sie sich solche Unverschämtheiten niemals herausgenommen hätte, obwohl auch sie eine aufsässige Schülerin gewesen war. Doch im Unterschied zu manchen Jugendlichen heutzutage hatte sie niemals das Lehrpersonal persönlich beleidigt. Nicht weil sie Scheu gehabt hätte, es zu tun, sondern weil Respektlosigkeit schon immer ihren inneren Werten widersprochen hatte.

»Ich mach mich auf den Weg«, sagte sie und stand auf. »Vergesst nicht, dass der Junge in einem Heim lebt. Er hat bestimmt schon einiges durchgemacht.«

Toni begann wieder zu essen, und Leonie verdrehte genervt die Augen.

Die Polizeidirektion Nord war in einem alten, amtsartigen Backsteingebäude in der Fehrbelliner Straße in Neuruppin untergebracht. Es roch nach Bodenreiniger, als Carla den Gang entlangschritt und die Tür zu ihrem Büro öffnete. Bruno zottelte voran und sprang in sein Körbchen, das trotz ihrer langen Abwesenheit noch immer unter ihrem Schreibtisch stand. Die anderen beiden Schreibtische, die von Maik und gelegentlich von Julia benutzt wurden, waren aufgeräumt, als seien ihre Kollegen an diesem Morgen noch nicht zum Dienst erschienen.

Sie hatte gerade ihre große Umhängetasche abgelegt und die Jacke in den Spind gehängt, da ging die Tür auf, und Rolf Hallinger kam herein, der Dezernatsleiter aller Mordkommissionen im nördlichen Brandenburg. Er sah erst Carla an, dann blickte er finster in Brunos Richtung. Dass sie ihren Hund immer mitbrachte, mochte er nicht. Doch im Bioladen bei Kathrin konnte Bruno nicht bleiben; außerdem wurde er unleidlich, wenn er nicht in Carlas Nähe war. Hallinger musste es akzeptieren, ob es ihm passte oder nicht.

»Frau Stach!«, sagte er streng. »Sie wollen doch nicht zufällig schon wieder arbeiten?« Er hatte eine kräftige Statur und trug eine schwarze Krawatte zu einem weißen Hemd. Die Haare an den Schläfen waren ergraut, auf dem Kopf war er kahl, die Augen lugten unter einer dicken Hornbrille hervor.

»Zufällig nicht«, sagte Carla, »aber absichtlich.«

Das Verhältnis zwischen ihr und Hallinger war höflich distanziert. Hallinger legte großen Wert darauf, dass sich die Mitarbeiterschaft seinen Anweisungen ohne Widerspruch und kritisches Hinterfragen beugte, aber da Carla manchmal anderer Meinung war und dies auch häufig zum Ausdruck brachte, war Hallinger nicht immer gut auf sie zu sprechen. Jedoch glaubte sie, dass er sie gerade deswegen auch schätzte.

»Haben Sie etwas dagegen?«, fragte sie, während sie die Bürotür schloss, die Hallinger aufgelassen hatte. Ihr war bewusst, dass er ihr vorzeitiges Erscheinen nicht guthieß, denn er war jemand, der auf Nummer sicher ging. Solange nicht mindestens die empfohlene dreimonatige Genesungszeit herum war, befürchtete er, sie könnte durchdrehen oder was auch immer.

»Mir fällt zu Hause die Decke auf den Kopf«, sagte sie und nahm hinter ihrem Schreibtisch Platz. »Deshalb will ich wieder arbeiten. Mal abwarten, wie es mir damit geht. Sollte ich falsch entschieden haben, gebe ich Ihnen Bescheid. Sie können sich auf mich verlassen.«

Der Dezernatsleiter blickte sie sorgenvoll an und setzte sich auf die Schreibtischkante ihres Kollegen.

»Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist«, sagte er. »Der Staatsanwalt hat noch nicht mal seine Ermittlungen abgeschlossen.«

»Vielen Dank, dass Sie mich darauf aufmerksam machen.«

Dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren einleitete, weil ein Beamter jemanden erschossen hatte, gehörte zur polizeilichen Routine. Dennoch schwebte die Ermittlung wie eine dunkle Wolke über ihr, denn sie erinnerte Carla daran, dass sie einen Menschen getötet hatte. Hallinger hätte sich die Bemerkung auch sparen können.

»Wie geht es Ihnen denn?«, fragte er, und Carla rätselte, ob ihn tatsächlich ihr Befinden interessierte oder ob er lediglich ihre Diensttauglichkeit überprüfen wollte.

Sie wusste nicht, was sie antworten sollte.

»Die Frage war ehrlich und persönlich gemeint«, sagte er.

Carla hatte noch mit niemandem über den Todesschuss gesprochen, auch mit Kathrin nicht. Sie machte die Dinge lieber mit sich allein aus. Es war eine Strategie, die sie sich in ihrer Kindheit angeeignet hatte und mit der sie ausgezeichnet zurechtkam. Doch Hallingers Frage wühlte sie auf.

Er sah sie skeptisch an, als spüre er, dass es ihr nicht leichtfiel, über das Ereignis zu sprechen.

»Wie ich Sie kenne, haben Sie mit niemandem über Ihr Trauma geredet, richtig?«

»Ein Junge wird vermisst«, sagte sie. »Als Leiterin dieser Mordkommission möchte ich bitte auf den neuesten Stand gebracht werden. Ist der Junge wiederaufgetaucht? Liegt ein Verbrechen vor? Wo ist Maik überhaupt?«

Hallinger stellte sich ans Fenster, die Hände in den Hosentaschen, und sah hinaus. Der Himmel war wolkenverhangen, Regen zog auf.

»Die meisten Polizisten, die so etwas erlebt haben, werden monatelang zwangsbeurlaubt«, sagte er, ohne sich zu ihr umzudrehen. »Sie waren gerade mal sechs Wochen weg. Ich schlage vor, dass Sie im Innendienst arbeiten. Bis Sie wieder einigermaßen Fuß gefasst haben.«

Carla merkte, dass ihr die gut gemeinten Ratschläge ihrer Umwelt auf die Nerven gingen. Warum konnte sie nicht selbst entscheiden, was für sie das Beste war?

»Und Akten wälzen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Was mir am meisten hilft, ist Normalität und das Gefühl, gebraucht zu werden. Wo ist Maik? Er müsste doch längst hier sein!«

Hallinger nahm die Hände aus den Taschen und baute sich vor ihrem Schreibtisch auf. Sie mochte es nicht, zu ihm aufsehen zu müssen.

»Wir haben alles im Griff«, sagte er. »Frau Engel von der Vermisstenstelle ist eingesprungen. Und Ihr Kollege Maik Frosch vertritt Sie die ganze Zeit schon hervorragend. Sie können erst mal in Ruhe hier ankommen.«

Frau Engel von der Vermisstenstelle? Was hatte Julia mit dem Fall zu tun?

Plötzlich begriff Carla, warum Hallinger ihre Frage nach Maik nicht beantwortete. Ihre Kollegen ermittelten an einem Tatort, und Hallinger wollte Carla nicht nach draußen lassen. Sie sollte im Innendienst bleiben. Vermutlich war der vermisste Junge gefunden worden – und vermutlich war er tot.

4

Es regnete, und die Waldluft roch würzig nach Holz.

Carla wurde beim Anblick des Toten so sehr von Entsetzen gepackt, dass sie bezweifelte, ob es richtig gewesen war, sich Hallinger zu widersetzen und die Arbeit im Außendienst wieder aufzunehmen. Ein Schwall von Übelkeit stieg in ihr auf. Der Mörder hatte den Jungen in eine sargähnliche Kiste gezwängt, wo er erstickt sein musste. Der Körper lag auf der Seite, die Beine waren angewinkelt, Schultern und Rücken gekrümmt. Die Kiste war so klein, dass er sich keinen Millimeter hatte bewegen können. Carla mochte sich nicht vorstellen, welche Panik er in der Enge durchlitten hatte. Lediglich die Tatsache, dass ein Ersticken mit Dahindämmern und ohne quälende Atemnot einherging, beruhigte sie etwas. Es hieß sogar, die Sterbenden würden Euphorie empfinden. Dennoch: Wer tat so etwas und warum?

Wegen des Regens hatte man den Tatort großflächig mit einer Plane überspannt. Den Deckel der Kiste hatte die Polizei an einen Baum gelehnt. Carla fiel auf, dass das Holz, das wie Kiefernholz aussah, schon ein wenig älter und nicht erst kürzlich im Baumarkt gekauft worden war. Vielleicht fanden sie heraus, woher es stammte.

Rechtsmediziner Dr. Karsten Berkemann, ein sportlicher Typ Anfang fünfzig mit einem schmalen Gesicht und schütterem blondem Haar, hockte für eine erste flüchtige Untersuchung vor dem Toten. Carla stand ein Stück hinter ihm und wandte sich gelegentlich ab, um die Übelkeit im Zaum zu halten. In Sichtweite war die alte Bahnlinie, auf der Draisinen fuhren.

»Du arbeitest wieder?«, fragte Maik, der plötzlich neben ihr auftauchte, die Hände in den Hosentaschen. Er trug eine Lederjacke und Goretex-Stiefel, die dichte Kurzhaarfrisur vom Regen geplättet. Carla hatte ihn seit sechs Wochen nicht gesehen, nur telefonisch mit ihm gesprochen. Sie bildete sich ein, dass er noch schlanker geworden war, vermutlich, weil er für den Marathon im nächsten Jahr trainierte. Hohe Wangenknochen, markante Züge – es stand ihm gut.

»Alles bestens«, sagte sie und hielt sich eine Hand vor den Mund, weil sie befürchtete, sich übergeben zu müssen. Nach einem Moment des Innehaltens fing sie sich wieder ein wenig.

»Bist du sicher?«, fragte Maik und sah sie von der Seite aus skeptisch an. Vermutlich bezweifelte auch er, dass sie imstande war, die Arbeit wieder aufzunehmen.

»Hör zu, mein Engel«, sagte sie. »Was mich belastet, sind all die Besserwisser wie du, die mich behandeln, als wäre ich reif für die Klapse. Ansonsten geht es mir ausgezeichnet. Also könnten wir bitte aufhören, über mich zu reden, und uns stattdessen mit dem Fall befassen?«

»Hui, da hat aber jemand eine Stinklaune«, sagte Maik, und Carla hatte augenblicklich das Gefühl, zu weit gegangen zu sein. Es tat ihr leid.

»Ich bin einfach nur besorgt«, sagte Maik. »Aber gut zu merken, dass du wieder ganz die Alte bist.«

Carla fragte sich, warum sie so schroff reagiert hatte. Maik hatte es überhaupt nicht böse gemeint.

»Entschuldige bitte«, sagte sie und drückte seine Hand. »Hat nichts mit dir zu tun. Ich bin überreizt im Moment. Ja, die Geschichte mit dem Todesschuss belastet mich. Und dieser Mord hier auch. Aber schön, dich zu sehen.«

Ein Lächeln huschte durch sein Gesicht. »Ich freue mich auch, dass du wieder da bist«, sagte er.

Als Carla sich umdrehte, sah sie Julia auf sich zukommen. Sie trug eine Bomberjacke und hatte die Haare zu einem Zopf gebunden.

Obwohl sie eigentlich bei der Vermisstenstelle arbeitete, sprang sie häufiger in der Mordkommission ein. Sie hatte sich in dem einen Jahr bei der Kriminalpolizei als kluge und verantwortungsvolle Ermittlerin erwiesen. Carla mochte nicht nur ihr Äußeres. Auch dass sie eine schüchterne, selbstunsichere Seite hatte, gefiel ihr. Es machte Julia im Umgang so angenehm.

»Hallo, Carla!«, sagte sie freudig überrascht. »Arbeitest du wieder?«

Sie umarmten sich flüchtig.

»Ich versuch’s zumindest.«

Julia zeigte zur Bahnlinie, wo Uniformierte damit beschäftigt waren, ein rot-weißes Flatterband zu spannen.

»Das ist der Weg, den der Junge zurückgelegt haben muss«, sagte sie. »Möglich, dass er vom Mörder gejagt wurde. Er verschwand etwa einen Kilometer von hier am Gleis Richtung Templin. Sein Kumpel und dessen Schwester können das bezeugen.«

Carla sah noch einmal zum Toten. Sein Aussehen erinnerte sie an Toni – die blasse Haut, die kurzen, dunklen Haare, die drahtige Figur. Aber sie schob den Gedanken sofort beiseite. Es war zu schmerzhaft.

»Was ist mit einem Sexualverbrechen?«, rief sie dem Rechtsmediziner zu, der gerade damit beschäftigt war, die Hose des Toten zu inspizieren. Der Täter hatte ihm die Jeans bis zu den Knien heruntergezogen, und Carla fragte sich, warum er das getan hatte.

»Das ist nicht auszuschließen«, sagte Berkemann, der gewöhnlich immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte, ganz gleich wie schwer das Verbrechen war, zu dem er gerufen wurde. Doch in diesem Fall verschlug es auch ihm die Sprache. Der Tote war gerade mal sechzehn Jahre alt gewesen – ein Kind! Wenn Carla sich richtig erinnerte, hatte der Doc selbst einen Sohn in dem Alter.

»Wir müssen die Obduktion abwarten«, sagte er. »Im Moment kann ich wenig machen, weil sich der Körper noch in der Totenstarre befindet. Aber äußerlich gibt es auf den ersten Blick keine Anzeichen für ein Sexualdelikt.«

Carla dachte, dass sich der Täter selbst befriedigt haben könnte, nachdem er dem Opfer die Hose heruntergezogen hatte. Vielleicht würde man Spermaspuren am Toten oder mit etwas Glück sogar im Laub finden.

»Wie lang hat er noch gelebt, nachdem man ihn in die Kiste gesperrt hat?«, fragte sie.

Berkemann richtete sich auf und betrachte den Toten. »Schwer zu sagen. Das Holz weist Risse auf, sodass ein – wenn auch geringer – Luftaustausch möglich war. Da aber Kohlendioxid dichter als Sauerstoff ist, wird es die Atemluft schwer gehabt haben einzudringen. Außerdem war das Opfer aufgeregt … Vielleicht zwischen dreißig Minuten und drei Stunden.«

Maik hatte sich inzwischen an den Bäumen ringsherum umgesehen.

»Schaut mal her, ein winziger Holzsplitter«, sagte er, als er zurückkam und seine Hand aufhielt. »An einem Baum da vorne liegen noch mehr davon. Das lässt darauf schließen, dass der Täter die Kiste hier vor Ort zusammengebaut hat.«

Carla fragte sich, ob sie es mit einem üblen Scherz Jugendlicher zu tun hatten. Eine Entführung mit Lösegelderpressung war bei einem Heimkind eher unwahrscheinlich. Sie hatte noch keine Idee, warum der Junge ermordet worden war. Auch hatte sie im Laufe ihrer Berufsjahre noch keinen vergleichbaren Fall gehabt, auf den sie hätte gedanklich zurückgreifen können. Das Motiv einer solchen Tat war ihr ein Rätsel.

5

Die Kneipe, in der die Mutter des ermordeten Jungen arbeitete, hieß »Ronny’s Eck« und lag am Rande einer Neuruppiner Siedlung von klotzigen Mietshäusern. Julia kannte den Laden noch aus der Zeit, als sie im Revier gearbeitet hatte. Sie hatte häufiger an Razzien teilgenommen, weil es hieß, Pädophile würden dort verkehren.

Als sie ihren Wagen am Straßenrand parkte, hatte es heftig zu regnen begonnen. Sie war von Carla gebeten worden, die Ermittlungen zu unterstützen, weil Maik parallel noch an einem anderen Fall arbeitete. Es kam gelegentlich vor, dass sie der Mordkommission aushalf, sofern sich herausstellte, dass einem Vermisstenfall ein Verbrechen zugrunde lag und Carla und ihr Team in Personalengpässe gerieten.

Es war schon immer Julias Wunsch gewesen, als Kommissarin zu arbeiten, aber ihr Schulabschluss hatte nur eine Ausbildung im mittleren Dienst ermöglicht. Doch nachdem sie im vergangenen Jahr bei Uli Rösler in der Vermisstenstelle hospitiert und einen Aufstiegslehrgang für den gehobenen Dienst absolviert hatte, war sie als Kommissarin übernommen worden – vielleicht, weil sie sich geschickt anstellte, obwohl es zu Beginn gar nicht so ausgesehen hatte. Sie hatte einen Karrieresprung erlebt, wie sie ihn nie zu träumen gewagt hatte. Es beflügelte sie noch immer, wenn sie daran dachte.

Der Regen prasselte auf die Windschutzscheibe, als sie die Wagentür aufstieß und ausstieg. Sie zog sich die Jacke über den Kopf und rannte zur Eingangstür.

Im Gastraum roch es abgestanden und verraucht. Die Wände waren holzvertäfelt, vor den Fenstern hingen vergilbte Gardinen. Am Tresen hockten drei ältere Gestalten, alles Männer. Sie starrten mit gesenktem Kopf vor sich hin, jeder hatte ein halb volles Bierglas vor sich. Die Stille war bedrückend, niemand redete. Alkohol und Einsamkeit schienen allen mächtig zuzusetzen. Hinter dem Tresen stand eine mollige, recht hübsche Frau mit strähnigen braunen Haaren, einem Trägershirt und Tattoos auf den Oberarmen. Sie putzte den Ausguss und würdigte Julia keines Blickes.

»Kriminalpolizei. Sind Sie Corinna Beck?«

Julia hielt ihren Ausweis hoch.

»Geht es um Cyrus?«, fragte die Frau mit rauer Stimme, ohne das Putzen zu beenden oder aufzusehen.

»Könnten wir das bitte unter vier Augen besprechen?«

»Nicht nötig. Hier kriegt sowieso niemand was mit.«

Julia war fassungslos. Es schien die Mutter völlig kalt zu lassen, was mit ihrem Sohn war. Allein schon das Erscheinen der Kripo müsste die Eltern eines vermissten Kindes in Angst und Schrecken versetzen.

Durch einen Türdurchbruch, der mit einem bunten Fadenvorhang versehen war, kam ein Mann mit Hawaiihemd, dickem Bauch und grauem Haarkranz. Er schien Ronny zu sein, der Besitzer der Kneipe.

»Was ist mit Cyrus?«, fragte er besorgt.

»Das würde ich gerne mit Frau Beck besprechen. Aber allein.«

»Der ist doch alles egal, was ihr Kind betrifft«, brummelte er und warf der Mutter einen herablassenden Blick zu.

»Trotzdem.«

Weil Julia keine Anstalten machte, ihm Auskunft zu erteilen, gab er der Mutter ein lässiges Handzeichen, dass sie mit Julia in ein Hinterzimmer gehen solle.

»Kommen Sie mit«, sagte Corinna Beck und griff nach einem Gehstock, während der Wirt die Reinigung des Tresens übernahm.

Julia folgte der Frau, die hinkend durch den Fadenvorhang verschwand und einen Flur entlangging, der an einer Küche endete. Es war verunsichernd. Die Übermittlung einer Todesnachricht war ohnehin schon eine Herausforderung für jede Kriminalbeamtin, aber wie verhielt man sich einer Mutter gegenüber, der das Schicksal ihres Kindes herzlich egal zu sein schien, was aber vermutlich nur eine Fassade war? Julia konnte sich nicht vorstellen, dass der Tod des eigenen Kindes eine Mutter unberührt ließ.

»Möchten Sie einen Kaffee?«, fragte Frau Beck und füllte Wasser in eine Kaffeemaschine, während sich Julia an einen Küchentisch setzte, auf dem benutztes Essgeschirr und ein randgefüllter Aschenbecher vor sich hin gammelten. Die Luft roch nach kaltem Rauch.

»Ich bin wegen Ihres Sohnes hier«, sagte Julia in der Hoffnung, dass die Mutter nachfragte, aber sie reagierte nicht. »Er ist tot. Man hat ihn ermordet.«

Corinna Beck räumte scheinbar gleichgültig das Geschirr vom Tisch und stellte es in eine Spüle. Dabei stützte sie sich die ganze Zeit auf ihrem Gehstock ab.

»Wie geht es Ihnen damit?«, fragte Julia, die nicht wusste, was sie sonst hätte sagen sollen, so fassungslos und empört war sie.

Ein Lächeln huschte durch das Gesicht der Mutter, während sie eine Zigarette aus der Packung nahm, sich in den Mund steckte und anzündete.

»Sie erwarten vermutlich, dass ich in Tränen ausbreche oder zusammenklappe«, sagte sie und blies den Rauch aus. »Aber dann würde ich Ihnen was vorspielen. Ich fühle nichts. Nur Leere.«

Frau Beck setzte sich zu Julia an den Tisch und zog den Aschenbecher zu sich ran. Den Gehstock hatte sie an einen Gasherd gelehnt.

Julia wunderte sich, dass sie nicht fragte, wie Cyrus ums Leben gekommen war. Wahrscheinlich war es ein Schutzmechanismus, und in Wirklichkeit fürchtete sie den Zusammenbruch.

»Cyrus ist – Entschuldigung, war – mein einziges Kind«, sagte sie. »Ich musste ihn mit sechs Jahren in ein Heim geben, weil ich ihn nicht im Griff hatte. Er war aggressiv, beschimpfte, schlug, bespuckte mich. Ein sechsjähriges Kind! Können Sie sich das vorstellen? Ich war völlig überfordert, allein, ohne Partner. Im Jugendamt rümpften sie die Nase, wenn ich kam. ›Frau Beck, Sie müssen lernen, sich durchzusetzen‹, hieß es. ›Ihr Sohn braucht eine starke Hand, Halt, Führung.‹ Ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Was hätte ich denn tun sollen? Wie behandelt man ein Kind, das überhaupt keinen Respekt hat? Alle hackten auf mir rum, aber niemand konnte sich in meine Lage versetzen.«

Julia glaubte, Tränen in den Augen der Mutter zu sehen, doch sie war sich nicht sicher.

»Was ist mit dem Vater?«, fragte sie.

»Abgehauen. Noch vor der Geburt. Cyrus hat ihn nie kennengelernt.«

»Wie oft haben Sie Ihren Sohn denn gesehen?«

»Offiziell jedes zweite Wochenende. Real öfter. Er schwänzte häufig die Schule, nur um bei mir zu sein. Dann saß er am Tresen und starrte mich an.«

»Wie sind Sie damit umgegangen?«

Julia fand die Szene todtraurig. Ein Junge sah seiner Mutter beim Bierzapfen zu, weil er ihre Nähe suchte. Schrecklich war das!

Corinna Beck atmete tief durch.

»Ich hab ihn gelassen, weil ich verstehen konnte, dass er bei mir sein wollte. Aber es war unmöglich, ihn wieder aufzunehmen. Es wäre wie früher geworden. Einmal hat er mich sogar mit einem Messer bedroht. Wenn nicht Ronny dazwischengegangen wäre, hätte er mich erstochen.«

Julia versuchte, sich in die Mutter hineinzuversetzen. Nehemie war auch oft respektlos, vor allem seit Beginn der Pubertät. Sie stellte sich vor, dass er schon als kleines Kind so gewesen wäre und vielleicht noch um einiges schlimmer. So konnte sie Frau Becks Hilflosigkeit ein wenig nachvollziehen, und doch war der Gedanke, das eigene Kind in ein Heim zu geben, unvorstellbar. Als Mutter hatte sie ein Schutzbedürfnis, das sich so anfühlte, als sei es angeboren. »Hegetrieb« sagten Biologen dazu.

Im Hintergrund brodelte die Kaffeemaschine, während aus dem Gastraum plötzlich ein Mallorca-Schlager dröhnte. Julia sah die Männer vor sich, wie sie mit hängenden Köpfen dasaßen und von dem hämmernden Beat beschallt wurden. Traurig.

»Das löst ihre Probleme nicht«, sagte Frau Beck, die Julias Gedanken erahnt zu haben schien. »Aber es schafft ein wenig Freude. Wenigstens für drei Minuten.«

Julia wäre am liebsten aufgestanden und gegangen, so bedrückend war die Atmosphäre. Doch sie war beruflich hier, nicht zu ihrem Vergnügen. Es galt, die Umstände von Cyrus’ Tod anzusprechen – der unangenehmste Moment bei jedem Gespräch mit Angehörigen. Vor allem, wenn das Opfer nicht sofort tot gewesen war, sondern gelitten hatte.

»Man hat Ihren Sohn in eine Kiste gesperrt«, sagte sie ohne Umschweife. »Er ist erstickt. Haben Sie eine Ahnung, wer so etwas getan haben könnte und warum?«

Die Mutter saugte an ihrer Zigarette und pustete den Rauch zur Seite, um Julia nicht zu belästigen.

»Nein«, sagte sie tonlos. »Dazu kannte ich meinen Sohn zu wenig. Auch wenn das jetzt bestimmt seltsam für Sie klingt.«