9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

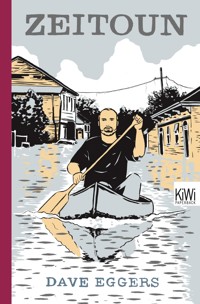

»›Zeitoun‹ gehört zum Interessan testen, Packendsten und Aufregendsten, das man gerade lesen kann.« FAZ Dave Eggers erzählt in seiner vielfach ausgezeichneten literarischen Reportage die Geschichte der amerikanisch-syrischen FamilieZeitoun, die nach dem Hurrikan Katrina unschuldig ins Visier der amerikanischen Terrorismusfahnder gerät. Nachdem Hurrikan Katrina im August 2005 New Orleans verwüstet hat, schickt der Familienvater Abdulrahman Zeitoun seine Frau und die vier Kinder nach Arizona und bleibt selbst in der Stadt. Mit seinem Kanu fährt er durch die überfluteten Straßen und hilft, wo er kann – bis er am 6. September ohne Angabe von Gründen verhaftet und unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten wird. Erst nach langen Wochen erreicht die Familie ein Lebenszeichen, und sie beginnt, um Zeitouns Freilassung zu kämpfen.Drei Jahre hat Dave Eggers in enger Zusammenarbeit mit der Familie Zeitoun an diesem Buch gearbeitet und herausgekommen ist »ein grandioser Reportage-Roman« (SZ). »Dave Eggers hat den Job des Schriftstellers brillant gemacht, er hat ihn in gewisser Weise für unsere Zeit neu erfunden.« (Spiegel Online) »Eine überwältigende literarische Reportage« (Frankfurter Allgemeine Zeitung) »Ein großartiger Tatsachenroman, der ein unglaubliches Heldendrama aus dem überschwemmten New Orleans erzählt.« (Süddeutsche Zeitung)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 474

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Dave Eggers

Zeitoun

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Dave Eggers

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Dave Eggers

Dave Eggers, geboren 1971, hat bislang sieben Bücher veröffentlicht, darunter auch Weit Gegangen, das 2006 die Endausscheidung des National Book Critics Circle Award erreichte und mit dem französischen Prix Medici ausgezeichnet wurde. Das Buch schildert das Schicksal von Valentino Achak Deng, einem Überlebenden des Bürgerkrieges im Südsudan. Eggers ist Gründer und Herausgeber von McSweeney’s, einem unabhängigen Verlag mit Sitz in San Francisco, und Mitbegründer von 826 Valencia, einem gemeinnützigen Schreib- und Förderzentrum für Jugendliche. Dave Eggers stammt aus Chicago und studierte an der Universität von Illinois. Heute lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Großraum San Francisco.

Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, beide Jahrgang 1955, übersetzen aus dem Englischen und Amerikanischen, u. a. Michael Crichton, Noah Gordon, H.-J. Massaquoi und Zadie Smith.

Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch: Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität, Roman, KiWi 893, 2005. Wie hungrig wir doch sind, 2005. Ihr werdet (noch) merken, wie schnell wir sind, Roman, KiWi 950, 2006. The Best of McSweeney’s (als Herausgeber), KiWi 1056, 2008. Bei den wilden Kerlen, Roman, 2009, KiWi 1197, 2011, »Ein Hologramm für den König«, 2013.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

»›Zeitoun‹ gehört zum Interessantesten, Packendsten und Aufregendsten, das man gerade lesen kann.« FAZ

Dave Eggers erzählt in seiner vielfach ausgezeichneten literarischen Reportage die Geschichte der amerikanisch-syrischen FamilieZeitoun, die nach dem Hurrikan Katrina unschuldig ins Visier der amerikanischen Terrorismusfahnder gerät. Nachdem Hurrikan Katrina im August 2005 New Orleans verwüstet hat, schickt der Familienvater Abdulrahman Zeitoun seine Frau und die vier Kinder nach Arizona und bleibt selbst in der Stadt. Mit seinem Kanu fährt er durch die überfluteten Straßen und hilft, wo er kann – bis er am 6. September ohne Angabe von Gründen verhaftet und unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten wird. Erst nach langen Wochen erreicht die Familie ein Lebenszeichen, und sie beginnt, um Zeitouns Freilassung zu kämpfen. Drei Jahre hat Dave Eggers in enger Zusammenarbeit mit der Familie Zeitoun an diesem Buch gearbeitet und herausgekommen ist »ein grandioser Reportage-Roman« (SZ).

»Dave Eggers hat den Job des Schriftstellers brillant gemacht, er hat ihn in gewisser Weise für unsere Zeit neu erfunden.« (Spiegel Online)

»Eine überwältigende literarische Reportage« (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

»Ein großartiger Tatsachenroman, der ein unglaubliches Heldendrama aus dem überschwemmten New Orleans erzählt.« (Süddeutsche Zeitung)

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

ÜBER DIESES BUCH

I. Kapitel

FREITAG, 26. AUGUST 2005

SAMSTAG, 27. AUGUST

SONNTAG, 28. AUGUST

MONTAG, 29. AUGUST

DIENSTAG, 30. AUGUST

II. Kapitel

DIENSTAG, 30. AUGUST

MITTWOCH, 31. AUGUST

DONNERSTAG, 1. SEPTEMBER

FREITAG, 2. SEPTEMBER

SAMSTAG, 3. SEPTEMBER

SONNTAG, 4. SEPTEMBER

MONTAG, 5. SEPTEMBER

DIENSTAG, 6. SEPTEMBER

III. Kapitel

MITTWOCH, 7. SEPTEMBER

DONNERSTAG, 8. SEPTEMBER

FREITAG, 9. SEPTEMBER

SAMSTAG, 10. SEPTEMBER

SONNTAG, 11. SEPTEMBER

MONTAG, 12. SEPTEMBER

DIENSTAG, 13. SEPTEMBER

MITTWOCH, 14. SEPTEMBER

SAMSTAG, 17. SEPTEMBER

MONTAG, 19. SEPTEMBER

IV. Kapitel

DIENSTAG, 6. SEPTEMBER

MITTWOCH, 7. SEPTEMBER

DONNERSTAG, 8. SEPTEMBER

FREITAG, 9. SEPTEMBER

SAMSTAG, 10. SEPTEMBER

SONNTAG, 11. SEPTEMBER

MONTAG, 12. SEPTEMBER

DIENSTAG, 13. SEPTEMBER

MITTWOCH, 14. SEPTEMBER

DONNERSTAG, 15. SEPTEMBER

FREITAG, 16. SEPTEMBER

SAMSTAG, 17. SEPTEMBER

SONNTAG, 18. SEPTEMBER

MONTAG, 19. SEPTEMBER

MONTAG, 19. SEPTEMBER

DIENSTAG, 20. SEPTEMBER

DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER

FREITAG, 23. SEPTEMBER

SONNTAG, 25. SEPTEMBER

MONTAG, 26. SEPTEMBER

DIENSTAG, 27. SEPTEMBER

MITTWOCH, 28. SEPTEMBER

DONNERSTAG, 29. SEPTEMBER

V. Kapitel

HERBST 2008

THE ZEITOUN FOUNDATION

DANKSAGUNGEN

DIE REIHE VOICE OF WITNESS

VOICES FROM THE STORM

Für Abdulrahman, Kathy, Zachary, Nademah, Aisha, Safiya und Ahmad in New Orleans

Für Ahmad, Antonia, Lutfi und Laila in Málaga

Für Kousay, Nada, Mahmoud, Zakiya, Luay, Eman, Fahzia, Fatimah, Aisha, Munah, Nasibah und alle Zeitouns in Dschabla, Latakia und auf der Insel Arwad

Für die Menschen von New Orleans

Es könnte durchaus sein … dass es in der Geschichte der Welt mehr Strafe als Verbrechen gab …

Cormac McCarthy, Die Straße[übers. von Nikolaus Stingl (Rowohlt Taschenbuch Verlag) 2010, S. 33]

Für einen Mann mit einem Hammer wird jedes Problem zum Nagel.

Mark Twain

ÜBER DIESES BUCH

Die Schilderung der Ereignisse im vorliegenden Buch basiert hauptsächlich auf den Erzählungen von Abdulrahman und Kathy Zeitoun (sprich »sey-tuun«). Daten, Zeiten, Orte und andere Fakten wurden anhand unabhängiger Quellen und historischer Aufzeichnungen verifiziert. Gespräche wurden von den Beteiligten möglichst exakt aus dem Gedächtnis wiedergegeben. Einige Namen wurden geändert.

Das vorliegende Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf New Orleans oder den Hurrikan Katrina. Es berichtet lediglich von den Erlebnissen einer Familie vor und nach der Katastrophe. Es wurde unter vollständiger Einbeziehung der Familie Zeitoun verfasst und gibt ihre Perspektive der Ereignisse wieder.

I

FREITAG, 26. AUGUST 2005

In mondlosen Nächten nahmen die Männer und Jungen von Dschabla, einem staubigen Fischerort an der Küste Syriens, ihre Laternen und fuhren mit den leisesten Booten hinaus aufs Meer. Fünf oder sechs Boote mit je zwei oder drei Fischern an Bord. In einer Meile Entfernung bildeten sie dann einen Kreis auf der schwarzen See, warfen die Netze aus und täuschten mit den Laternen, die sie übers Wasser hielten, den Mond vor.

Schon bald kamen die Fische, Sardinen, als träge silbrige Masse aus der Tiefe nach oben. Die Fische wurden vom Plankton angelockt, und das Plankton wurde vom Licht angelockt. Dann begannen sie zu kreisen, zunächst nur als eine locker verbundene Kette, doch im Verlauf der nächsten Stunden wurden es immer mehr. Die schwarzen Lücken zwischen den silbernen Kettengliedern schlossen sich, bis die Fischer nur noch eine dichte Masse kreisendes Silber unter sich sahen.

Abdulrahman Zeitoun war erst dreizehn, als er das erste Mal mit dieser Methode fischte, die sie Lampara nannten und von den Italienern übernommen hatten. Er hatte Jahre darauf gewartet, endlich mit den Männern und jungen Burschen nachts hinausfahren zu dürfen, und all die Jahre immerzu Fragen gestellt. Wieso nur in mondlosen Nächten? Weil, so sagte sein Bruder Ahmad, in mondhellen Nächten das Plankton überall zu sehen war, im ganzen Meer verteilt, sodass die Sardinen die leuchtenden Organismen problemlos fressen konnten. Aber ohne Mond konnten die Männer ihren eigenen Mond machen und die Sardinen in erstaunlichen Mengen an die Oberfläche locken. Das musst du einfach sehen, sagte Ahmad zu seinem kleinen Bruder. So was hast du noch nie gesehen.

Und als Abdulrahman das erste Mal Zeuge wurde, wie die Sardinen in der Dunkelheit kreisten, konnte er den Anblick nicht fassen, die Schönheit dieser wogenden Silberkugel unter dem weißgoldenen Licht der Laternen. Er sagte kein Wort, und auch die übrigen Fischer waren ganz leise, ruderten ohne Motor, um den Schwarm nicht zu verscheuchen. Sie flüsterten über das Wasser hinweg, erzählten Witze und redeten über Frauen und Mädchen, während sie zusahen, wie die Fische unter ihnen hochkamen und sich im Kreis drehten. Einige Stunden später, als die Sardinen so weit waren und zu Zehntausenden in dem sich brechenden Licht schimmerten, zogen die Fischer die Netze zusammen und hievten den Fang an Bord.

Dann warfen sie die Motoren an und fuhren zurück ans Ufer, um die Sardinen noch vor Tagesanbruch auf den Markt zum Fischhändler zu bringen. Der bezahlte die Männer und Jungen und verkaufte die Fische im gesamten westlichen Syrien – Latakia, Baniyas, Damaskus. Die Fischer teilten das Geld, und Abdulrahman und Ahmad trugen ihren Anteil nach Hause. Ihr Vater war im Jahr zuvor gestorben, und ihre Mutter war körperlich und seelisch geschwächt, weshalb sie alles, was sie mit dem Fischen verdienten, an die Familie abgaben, zu der noch zehn weitere Geschwister gehörten.

Aber Abdulrahman und Ahmad kam es nicht aufs Geld an. Sie wären auch ohne Bezahlung fischen gegangen.

Vierunddreißig Jahre später und Tausende Meilen weiter westlich lag Abdulrahman Zeitoun an einem Freitagmorgen im Bett und verabschiedete sich allmählich von der mondlosen Nacht in Dschabla, die sich als Erinnerungsfetzen in seinen Träumen verfangen hatte. Er war in seinem Haus in New Orleans, und neben sich hörte er die Atemzüge seiner Frau Kathy, die beim Ausatmen ganz ähnlich klang wie das beruhigende Gluckern des Wassers gegen den Rumpf eines Holzbootes. Ansonsten war das Haus still. Er wusste, dass es kurz vor sechs war und der Friede nicht von Dauer sein würde. Das Morgenlicht weckte die Kinder meist, sobald es ihre Fenster im ersten Stock erreichte. Eines der vier würde die Augen aufschlagen, und von da an ging immer alles ganz schnell, und das Haus wurde im Handumdrehen laut. Sobald ein Kind aufgestanden war, hielt es die anderen nicht länger in den Betten.

Ein Poltern aus einem der Kinderzimmer riss Kathy aus dem Schlaf. Sie lauschte aufmerksam und betete im Stillen, dass es wieder ruhig werden möge. Jeden Morgen gab es eine heikle Zeitspanne zwischen sechs und halb sieben, in der eine klitzekleine Chance bestand, dass sie sich noch mal zehn oder fünfzehn Minuten Schlaf erschleichen konnten. Doch jetzt ertönte ein weiterer dumpfer Knall, und der Hund bellte, gefolgt von einem erneuten Poltern. Was ging in diesem Haus vor sich? Kathy sah zu ihrem Mann hinüber. Er starrte an die Decke. Der Tag war unüberhörbar zum Leben erwacht.

Wie immer begann auch heute das Telefon schon zu klingeln, noch ehe sie die Füße aus dem Bett geschwungen hatten. Kathy und Zeitoun – die meisten Leute riefen ihn beim Nachnamen, weil sie seinen Vornamen nicht aussprechen konnten – hatten einen kleinen Betrieb, Zeitoun A. Painting Contractor LLC, und jeden Tag schienen ihre Mitarbeiter, ihre Kunden, überhaupt alle, die im Besitz eines Telefons und ihrer Nummer waren, der Ansicht zu sein, dass man ab halb sieben Uhr morgens ruhig anrufen könnte. Und sie riefen an. Meistens überlappten sich um Punkt halb sieben so viele Anrufe, dass die Hälfte davon direkt auf den Anrufbeantworter ging.

Kathy nahm den ersten entgegen, von einer Kundin am anderen Ende der Stadt, während Zeitoun Richtung Dusche schlurfte. Freitage waren immer hektisch, aber angesichts des angekündigten Unwetters würde dieser vermutlich aberwitzig werden. Schon die ganze Woche hieß es, dass ein Tropensturm, der die Florida Keys überquerte, Richtung Norden weiterziehen könnte. Diese Möglichkeit bestand im August zwar immer und löste bei den meisten nicht mal ein Stirnrunzeln aus, doch Kathys und Zeitouns vorsichtigere Kunden trafen häufig entsprechende Vorkehrungen. Den ganzen Morgen über würden Anrufer fragen, ob Zeitoun ihre Fenster und Türen mit Brettern vernageln könnte, ob er seine Arbeitsmaterialien und Geräte von ihrem Grundstück entfernen könnte, ehe der Sturm kam. Mitarbeiter würden wissen wollen, ob sie an diesem oder am kommenden Tag zur Arbeit erscheinen sollten.

»Zeitoun Painting Contractor«, meldete sich Kathy, bemüht, wach zu klingen. Die Kundin war eine ältere Frau, die allein in einer Villa im Garden District wohnte und wissen wollte, ob Zeitouns Leute kommen könnten, um ihre Fenster zu vernageln.

»Ja, natürlich«, sagte Kathy und setzte die Füße schwer auf den Boden. Sie war jetzt ganz wach. Kathy war Sekretärin, Buchhalterin, Finanz- und PR-Managerin in einer Person – sie schmiss das Büro, während ihr Mann sich um den handwerklichen Teil kümmerte. Die beiden ergänzten einander ausgezeichnet: Zeitouns Englisch hatte seine Grenzen, und wenn über Rechnungen verhandelt werden musste, beruhigte es die Kunden, Kathys singenden Louisiana-Tonfall zu hören.

Es gehörte zur Angebotspalette des Betriebs, Häuser sturmfest zu machen. Kathy hatte sich noch keine Gedanken über den aktuellen Sturm gemacht, von dem diese Kundin sprach. Ein paar umgestürzte Bäume in Florida reichten nicht aus, um sie zu beunruhigen.

»Wir schicken heute Nachmittag einen Trupp vorbei«, sagte Kathy zu der Frau.

Kathy und Zeitoun waren seit elf Jahren verheiratet. Zeitoun war 1994 nach New Orleans gekommen, über Houston und Baton Rouge und eine Reihe anderer amerikanischer Städte, die er als junger Mann erkundet hatte. Kathy war in Baton Rouge aufgewachsen und an die regelmäßigen Hurrikane gewöhnt: die üblichen Vorbereitungen, das Warten und Beobachten, die Stromausfälle, die Kerzen und Taschenlampen und Eimer zum Auffangen von Regenwasser. Jeden August zogen ein halbes Dutzend Stürme mit Namen auf, und sie waren nur selten die Mühe wert. Bei dem hier, der Katrina getauft worden war, würde das auch nicht anders sein.

Unten half Nademah, mit zehn Jahren die Zweitälteste, beim Frühstückmachen für die beiden jüngeren Mädchen, Aisha und Safiya, fünf und sieben. Zachary, Kathys fünfzehnjähriger Sohn aus ihrer ersten Ehe, war schon aus dem Haus, um sich vor der Schule noch mit Freunden zu treffen. Kathy machte Lunchpakete fertig, während die drei Mädchen am Küchentisch saßen und frühstückten und dabei mit britischem Akzent Szenen aus Stolz und Vorurteil nachsprachen. Sie waren hin und weg von dem Film. Die dunkeläugige Nademah hatte von Freundinnen davon gehört, Kathy überredet, die DVD zu kaufen, und seitdem hatten die drei Mädchen sie sich zigmal angesehen – jeden Abend seit zwei Wochen. Sie kannten jede Figur und jeden Satz und hatten gelernt, wie holde aristokratische Damen in Verzückung zu geraten. So schlimm hatte es sie seit Das Phantom der Oper nicht mehr erwischt. Damals hatten sie zwanghaft immer wieder jeden Song aus vollem Halse singen müssen, egal wo, ob zu Hause oder in der Schule oder auf der Rolltreppe im Einkaufszentrum.

Zeitoun wusste nicht, was schlimmer war. Als er in die Küche kam und sah, wie seine Töchter sich verbeugten und Knickse machten und imaginären Bewunderern zuwinkten, dachte er, Wenigstens singen sie nicht. Während er sich ein Glas Orangensaft eingoss, beobachtete er die Mädchen verwundert. In Syrien war er mit sieben Schwestern aufgewachsen, aber keine von ihnen hatte einen solchen Hang zur Theatralik gehabt. Seine Töchter waren verspielt und voller Sehnsucht, tanzten immerzu durchs Haus, sprangen von Bett zu Bett, sangen mit gespieltem Vibrato, fielen gekonnt in Ohnmacht. Das war zweifellos Kathys Einfluss. Im Grunde war sie eine von ihnen, fröhlich und mädchenhaft von ihrer Art und ihren Vorlieben her – Videospiele, Harry Potter, die unbegreifliche Popmusik, die sie sich anhörten. Er wusste, dass Kathy fest entschlossen war, ihnen die unbekümmerte Kindheit zu bieten, die sie nicht gehabt hatte.

»Mehr isst du nicht?«, sagte Kathy mit Blick auf ihren Mann, der sich gerade die Schuhe anzog, um zur Arbeit zu fahren. Er war ein durchschnittlich großer, kräftig gebauter Mann von siebenundvierzig, doch wie er es schaffte, sein Gewicht zu halten, war ein Rätsel. Er konnte aufs Frühstück verzichten, mittags nur eine Kleinigkeit essen und das Abendessen fast unberührt lassen, obwohl er zwölf Stunden am Tag ununterbrochen in Bewegung war, und dennoch schwankte sein Gewicht nie. Kathy wusste seit zehn Jahren, dass ihr Mann einer von diesen unerklärlich robusten, genügsamen und bedürfnislosen Männern war, die von Luft und Wasser leben konnten, unempfindlich gegen Verletzungen und Krankheiten – aber sie fragte sich noch immer, woher er die Kraft nahm. Jetzt ging er durch die Küche und gab jedem Mädchen einen Kuss auf den Kopf.

»Vergiss dein Handy nicht«, sagte Kathy, die es auf der Mikrowelle erspäht hatte.

»Wieso sollte ich?«, fragte er und steckte es ein.

»Du vergisst also nie etwas?«

»Genau.«

»Du behauptest allen Ernstes, dass du nie etwas vergisst?«

»Ja. Das behaupte ich.«

Doch kaum hatte er die Worte ausgesprochen, bemerkte er seinen Fehler.

»Du hast dein erstgeborenes Kind vergessen!«, sagte Kathy. Er war schnurstracks in die Falle getappt. Die Kinder grinsten ihren Vater an. Sie kannten die Geschichte gut.

Es war nicht fair, fand Zeitoun, dass ein einziger kleiner Fehler in elf Jahren seiner Frau genug Munition gab, um ihn für den Rest seines Lebens damit aufzuziehen. Zeitoun war kein vergesslicher Mensch, aber wann immer er doch mal etwas vergaß oder wenn Kathy beweisen wollte, dass er etwas vergessen hatte, musste sie ihn bloß daran erinnern, dass er einmal Nademah vergessen hatte. Denn das hatte er. Nur einen Moment lang, aber immerhin.

Sie war am 4. August zur Welt gekommen, an Kathys und Zeitouns erstem Hochzeitstag. Es war eine anstrengende Geburt gewesen. Als sie am nächsten Tag nach Hause kamen, half Zeitoun Kathy aus dem Wagen, schloss die Beifahrertür und nahm dann Nademah in ihrer Babyschale aus dem Auto. Er trug die Kleine in der einen Hand, mit der anderen hielt er Kathys Arm. Die Treppe zu ihrer Wohnung im ersten Stock führte gleich hinter der Haustür nach oben, und Kathy brauchte Hilfe, um sie hochzukommen. Also half Zeitoun einer stöhnenden und ächzenden Kathy die steilen Stufen hinauf. Sie erreichten das Schlafzimmer, wo Kathy sich aufs Bett fallen ließ und unter die Decke kroch. Sie war unsäglich erleichtert, wieder zu Hause zu sein, wo sie sich mit ihrem Kind entspannen konnte.

»Gib sie mir«, sagte Kathy und hob die Arme.

Zeitoun blickte auf seine Frau hinab, sprachlos, wie ätherisch schön sie aussah, die Haut strahlend, die Augen so müde. Dann hörte er, was sie gesagt hatte. Das Baby. Natürlich wollte sie das Baby. Er drehte sich um, wollte ihr das Baby geben, aber da war kein Baby. Das Baby war nicht zu seinen Füßen. Das Baby war nicht im Zimmer.

»Wo ist sie?«, fragte Kathy.

Zeitoun schnappte nach Luft. »Ich weiß nicht.«

»Abdul, wo ist das Baby?«, sagte Kathy, jetzt lauter.

Zeitoun gab einen Laut von sich, irgendwas zwischen einem Keuchen und einem Quieken, und stürzte aus dem Zimmer. Er lief die Treppe hinunter und zur Haustür hinaus. Er sah die Babyschale auf dem Rasen stehen. Er hatte das Baby im Vorgarten vergessen. Er hatte das Baby im Vorgarten vergessen. Die Babyschale stand mit der Vorderseite zur Straße. Er konnte Nademahs Gesicht nicht sehen. Er packte den Griff, fürchtete schon das Schlimmste, dass irgendjemand sie genommen und die Babyschale zurückgelassen hatte, doch als er die Schale zu sich umdrehte, sah er das winzige rosige Gesicht von Nademah, runzelig und schlafend. Er berührte sie mit den Fingern, um ihre Wärme zu spüren, um sich zu vergewissern, dass sie wohlauf war. Sie war es.

Er trug die Babyschale nach oben, übergab Nademah an Kathy, und ehe sie mit ihm schimpfen, sich über ihn lustig machen oder sich von ihm scheiden lassen konnte, rannte er die Treppe wieder hinunter und machte einen Spaziergang. Er brauchte an dem Tag einen Spaziergang, ebenso wie an vielen Tagen danach, um sich darüber klar zu werden, was er getan hatte und warum, wie er seine Tochter hatte vergessen können, während er seiner Frau half. Wie schwer es war, beides zu sein, Partner für die eine und Beschützer für die andere. Wie konnte er beides ins Gleichgewicht bringen? Er würde noch Jahre über diese Frage nachgrübeln.

An diesem Morgen in der Küche wollte Zeitoun Kathy keine Gelegenheit bieten, den Kindern die ganze Geschichte noch einmal zu erzählen. Er winkte zum Abschied.

Aisha klammerte sich an sein Bein. »Nicht gehen, Baba«, sagte sie. Sie hatte einen Hang zu theatralischen Auftritten – Kathy nannte sie Dramarama –, und die ganze Jane-Austen-Begeisterung hatte diese Neigung noch verstärkt.

Er war in Gedanken bereits bei der Arbeit, die heute auf ihn wartete, und hatte, obwohl es erst halb acht war, schon das Gefühl, spät dran zu sein.

Zeitoun blickte zu Aisha hinunter, nahm ihr Gesicht in beide Hände, lächelte über die winzige Vollkommenheit ihrer dunklen feuchten Augen und zog sie dann von seinem Schienbein weg, als würde er aus einer durchnässten Hose steigen. Sekunden später war er in der Einfahrt und belud den Transporter.

Aisha ging nach draußen, um ihm zu helfen, und während Kathy den beiden zusah, dachte sie über seinen Umgang mit den Mädchen nach. Der war schwer zu beschreiben. Er war kein übermäßig zärtlicher Vater, und doch hatte er nie etwas dagegen, wenn die Mädchen ihn ansprangen und an ihm herumzerrten. Er war streng, das ja, aber auch abgelenkt genug, um ihnen den Freiraum zu geben, den sie brauchten, und nachgiebig genug, um sich nötigenfalls von ihnen ausnutzen zu lassen. Und selbst wenn er sich über irgendetwas ärgerte, blieb das hinter seinen graugrünen Augen mit den langen Wimpern verborgen. Er war dreizehn Jahre älter als Kathy, weshalb sie, als sie sich kennenlernten, nicht auf Anhieb von der Aussicht auf eine Heirat begeistert gewesen war, doch diese Augen, die das Licht festzuhalten schienen, hatten sie in ihren Bann gezogen. Sie waren verträumt, aber auch scharfsichtig, taxierend – die Augen eines Unternehmers. Wenn er ein heruntergekommenes Gebäude sah, hatte er nicht nur die Vorstellungskraft, um sich auszumalen, was daraus werden könnte, sondern er konnte auch sagen, wie viel die Renovierung kosten und wie lange sie dauern würde.

Kathy ordnete ihren Hijab in der Fensterscheibe und schob einige verirrte Haarsträhnen hinein – eine nervöse Angewohnheit –, während sie zusah, wie Zeitoun in einer wirbelnden grauen Wolke aus der Einfahrt fuhr. Sie brauchten dringend einen neuen Transporter. Ihr jetziger war ein schrottreifes weißes Monstrum, uralt, aber zuverlässig, beladen mit Leitern und Holz und klappernden losen Schrauben und Pinseln. Auf der Seite prangte ihr allgegenwärtiges Logo, der Schriftzug ZEITOUN A. PAINTING CONTRACTOR mit einem Regenbogen, an dessen Ende ein Farbroller lag. Das Logo war kitschig, wie Kathy zugab, aber einprägsam. Jeder in der Stadt kannte es von Bushaltestellen und Bänken und Reklametafeln auf Rasenflächen. Es war in New Orleans so verbreitet wie Virginia-Eichen und Königsfarn. Aber am Anfang war es nicht bei allen auf Gegenliebe gestoßen.

Als Zeitoun es entwarf, hatte er keine Ahnung, dass ein Logo mit einem Regenbogen etwas anderes bedeuten könnte als eine Palette von Farben und Schattierungen, aus denen Kunden auswählen könnten. Doch es dauerte nicht lange, da wurde ihm und Kathy klar, was für Signale sie aussandten.

Sie bekamen plötzlich Anrufe von schwulen und lesbischen Paaren, und das war gut, gut fürs Geschäft. Aber andererseits verloren manche potenzielle Kunden beim Anblick des Transporters das Interesse an Zeitoun A. Painting Contractor LLC. Einige Mitarbeiter kündigten, weil sie fürchteten, die Leute würden sie für schwul halten, wenn sie unter dem Regenbogen von Zeitoun Painting arbeiteten.

Als Zeitoun und Kathy endlich begriffen, welche Symbolkraft der Regenbogen hatte, führten sie ein ernstes Gespräch darüber. Kathy wollte wissen, ob ihr Mann, der zu jener Zeit weder schwule Freunde noch Angehörige hatte, das Logo vielleicht ändern wollte, damit sie nicht missverstanden wurden.

Aber Zeitoun verschwendete kaum einen Gedanken daran. Ein anderes Logo würde einen Haufen Geld kosten, sagte er – es waren an die zwanzig Schilder angefertigt worden, ganz zu schweigen von all den Visitenkarten und dem Briefpapier –, und außerdem zahlten die vielen neuen Kunden schließlich ihre Rechnungen. So einfach war das.

»Überleg doch mal«, sagte Zeitoun lachend. »Wir sind ein muslimisches Ehepaar, das in Louisiana einen Malerbetrieb hat. Da ist es nicht gerade ratsam, Kunden abzuweisen.« Wer mit Regenbögen ein Problem hatte, meinte er, der hatte mit Sicherheit auch eins mit dem Islam.

Und damit blieb der Regenbogen.

Zeitoun bog auf den Earhart Boulevard, doch ein Teil von ihm war noch immer in Dschabla. Jedes Mal, wenn er morgens an seine Kindheit dachte, fragte er sich, wie es wohl seiner Familie in Syrien ging, seinen vielen Brüdern und Schwestern und Nichten und Neffen, die verstreut an der Küste lebten, und denen, die diese Welt schon längst verlassen hatten. Seine Mutter war ein paar Jahre nach seinem Vater gestorben, und er hatte einen geliebten Bruder verloren, Mohammed, als er noch sehr jung war. Doch all seinen übrigen Geschwistern, denen, die noch in Syrien und Spanien und Saudi-Arabien lebten, ging es gut, sogar sehr gut. Die Zeitouns waren ein ungemein erfolgreicher Clan mit vielen Ärzten und Schulleitern und Generälen und Unternehmern, die allesamt eine Leidenschaft fürs Meer hegten. Sie waren in einem großen Steinhaus am Mittelmeer groß geworden, und auch heute lebten sie alle in Küstennähe. Zeitoun nahm sich vor, im Laufe des Tages in Dschabla anzurufen. Es gab immer neue Babys, immer Neuigkeiten. Er musste bloß eines von seinen Geschwistern erreichen – sieben lebten noch in Syrien –, dann würde er ausführlich auf den neusten Stand gebracht werden.

Zeitoun schaltete das Radio ein. Der Sturm, von dem die Leute redeten, war noch immer unten in Florida und bewegte sich langsam nach Westen. Es wurde nicht erwartet, dass er es schon in den nächsten Tagen den Golf hinaufschaffen würde, wenn überhaupt. Während Zeitoun zu seinem ersten Auftrag des Tages fuhr, der Restaurierung einer herrlichen alten Villa im Garden District, suchte er im Radio einen anderen Sender.

Kathy stand in der Küche, blickte auf die Uhr und erschrak. Es gelang ihr nur ganz selten, die Kinder rechtzeitig zur Schule zu bringen. Aber sie arbeitete daran. Genauer gesagt, sie nahm sich vor, daran zu arbeiten, sobald die Saison ruhiger wurde. Im Sommer brummte das Geschäft, weil so viele Leute wegfuhren, um der schwülen Hitze zu entfliehen, und während ihrer Abwesenheit gern ein paar Zimmer oder die Veranda gestrichen haben wollten.

Mit hektischen Rufen und Armbewegungen scheuchte Kathy die Mädchen samt ihren Schulsachen in den Minivan und fuhr über den Mississippi zur West Bank.

Dass Zeitoun und Kathy die Firma gemeinsam betrieben, hatte seine Vorteile – zu viele, um sie alle zu nennen –, aber eben auch Nachteile, die deutlich spürbar waren und zunahmen. So waren sie heilfroh darüber, dass sie ihre Arbeitszeiten selbst festlegen, sich ihre Kunden und Aufträge aussuchen und zu Hause sein konnten, wann immer es erforderlich war – die Möglichkeit, stets für die Kinder da sein zu können, war eine immense Beruhigung. Doch wenn Freunde Kathy fragten, ob sie sich ebenfalls selbstständig machen sollten, riet sie ihnen davon ab. Nicht du besitzt den Betrieb, sagte sie dann. Der Betrieb besitzt dich.

Kathy und Zeitoun arbeiteten schwerer als alle, die sie kannten, und Arbeit und Sorgen hörten niemals auf. Ob abends, an den Wochenenden oder im Urlaub – wirkliche Erholung fanden sie nie. Sie hatten für gewöhnlich acht bis zehn Baustellen gleichzeitig, mit einem Büro zu Hause und einem Lager auf der Dublin Street, einer Parallelstraße der Carrollton Avenue. Hinzu kam noch die Verwaltung ihrer Immobilien. Irgendwann hatten sie angefangen, Apartment- und Einfamilienhäuser zu kaufen, und inzwischen besaßen sie sechs Immobilien mit achtzehn Mietern. Jeder Mieter war in gewisser Weise ein Abhängiger mehr, eine weitere Seele, für die sie Verantwortung trugen, die sie mit einem stabilen Dach über dem Kopf versorgen mussten, mit einer Klimaanlage, mit sauberem Wasser. Sie mussten eine schwindelerregende Zahl von Menschen bezahlen und von ihnen Geld kassieren, Häuser renovieren und instand halten, Rechnungen begleichen und schreiben, Materialien kaufen und lagern.

Aber Kathy liebte ihr Leben, so wie es war, und die Familie, die sie und Zeitoun gegründet hatten. Jetzt fuhr sie ihre drei Mädchen zur Schule, und sie war jede Stunde eines jeden Tages dafür dankbar, dass sie eine Privatschule besuchen konnten, dass ihr Studium schon jetzt gesichert war, dass sie alles hatten, was sie brauchten, und noch mehr.

Kathy war als eines von neun Kindern in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, und Zeitoun war als achtes von dreizehn Kindern mit praktisch nichts großgezogen worden. Wirklich erstaunlich, was sie sich inzwischen aufgebaut hatten – eine große Familie, einen florierenden Betrieb, Freunde in jedem Viertel ihrer Wahlheimatstadt und Kunden in fast jedem Block, an dem sie vorbeifuhren, so fest waren sie inzwischen hier verankert –, auch das waren Segnungen von Gott.

Wie könnte sie zum Beispiel Nademah als selbstverständlich betrachten? Wie hatten sie ein solches Kind zustande gebracht – so gescheit und beherrscht, so pflichtbewusst, hilfsbereit und reif für ihr Alter? Sie war jetzt schon praktisch eine Erwachsene, so schien es – sie sprach auf jeden Fall wie eine, häufig wohlüberlegter und besonnener als ihre Eltern. Kathy warf ihr einen Blick zu, wie sie da auf dem Beifahrersitz saß und am Radio spielte. Sie war schon immer aufgeweckt gewesen. Als sie fünf war, höchstens fünf, war Zeitoun einmal zum Mittagessen nach Hause gekommen, wo Nademah gerade auf dem Fußboden spielte. Sie blickte zu ihm hoch und verkündete: »Daddy, ich will Tänzerin werden.« Zeitoun zog seine Schuhe aus und setzte sich auf die Couch. »Wir haben schon zu viele Tänzer in der Stadt«, sagte er. »Wir brauchen Ärzte, wir brauchen Anwälte, wir brauchen Lehrer. Ich möchte, dass du Ärztin wirst, damit du dich um mich kümmern kannst.« Nademah überlegte einen Moment und sagte dann: »Na gut, dann werde ich Ärztin.« Sie malte weiter mit ihren Buntstiften. Eine Minute später kam Kathy, die gerade gesehen hatte, was für eine Unordnung in Nademahs Zimmer herrschte, die Treppe herunter. »Räum dein Zimmer auf, Demah«, sagte sie. Ohne zu zögern und ohne von ihrem Malbuch aufzublicken, erwiderte Nademah: »Das mach ich nicht, Mama. Ich werde mal Ärztin, und Ärztinnen räumen nicht auf.«

Im Auto, kurz vor der Schule, drehte Nademah das Radio lauter. In den Nachrichten kam etwas über den drohenden Sturm. Kathy hörte kaum hin, weil es bestimmt drei- oder viermal pro Saison irgendwelche verfrühten panischen Meldungen gab, dass Hurrikane geradewegs auf die Stadt zusteuerten, und doch änderten sie jedes Mal die Richtung oder verloren in Florida oder über dem Golf an Kraft. Wenn überhaupt mal ein Sturm New Orleans erreichte, dann hatte er sich längst abgeschwächt und brachte höchstens einen Tag lang graue Windböen und Regen.

In den Nachrichten hieß es jetzt, es sei ein Sturm der Kategorie 1, der in den Golf von Mexiko zog. Er befand sich ungefähr 45 Meilen nordnordwestlich von Key West und bewegte sich in westlicher Richtung. Kathy schaltete das Radio aus; die Kinder sollten sich keine Sorgen machen.

»Meinst du, der kommt hierher?«, fragte Nademah.

Kathy hielt das Ganze für eine Bagatelle. Wer machte sich schon Gedanken über Kategorie 1 oder 2? Sie sagte zu Nademah, es wäre harmlos, absolut harmlos, und gab den Mädchen zum Abschied einen Kuss.

Drei Autotüren knallten, und dann war Kathy unversehens und absolut allein. Als sie von der Schule wegfuhr, machte sie das Radio wieder an. Vertreter der Stadt erteilten die üblichen Empfehlungen, die Bewohner sollten sich mit Vorräten für drei Tage eindecken – Zeitoun achtete immer darauf –, und dann war von Winden die Rede, die sich mit 110 Meilen die Stunde bewegten, und von Sturmwellen.

Sie schaltete das Radio wieder aus und rief Zeitoun auf dem Handy an.

»Hast du von dem Sturm gehört?«, fragte sie.

»Ich höre unterschiedliche Dinge«, sagte er.

»Glaubst du, es ist ernst?«, fragte sie.

»Ehrlich? Ich weiß es nicht«, sagte er.

Zeitoun hatte das Wort »ehrlich« neu erfunden, indem er viele seiner Sätze mit »Ehrlich?« einleitete, als eine Art Räusperer. Kathy stellte ihm zum Beispiel eine Frage, und er sagte: »Ehrlich? Das ist eine komische Geschichte.« Er erzählte gern Anekdoten und Gleichnisse aus Syrien, zitierte aus dem Koran, gab Geschichten von seinen Reisen rund um den Globus zum Besten. An all das hatte sie sich gewöhnt, aber die Verwendung von »Ehrlich?« – den Kampf dagegen hatte sie aufgegeben. Er fing Sätze mit »Ehrlich?« an, so wie andere mit »Also« oder »Weißt du was?« anfingen. Das gehörte nun mal zu Zeitoun, und Kathy blieb nichts anderes übrig, als es liebenswert zu finden.

»Mach dir keine Sorgen«, sagte er. »Sind die Kinder in der Schule?«

»Nein, sie sind im See. Meine Güte.«

Der Mann war schulbesessen, und Kathy zog ihn damit genauso gern auf wie mit einigen anderen Dingen. Sie und Zeitoun telefonierten jeden Tag andauernd miteinander, wegen allem – Malerarbeiten, die Mietwohnungen, Dinge, die zu reparieren und zu erledigen und abzuholen waren, häufig bloß, um Hallo zu sagen. Das Geplänkel, das sie entwickelt hatten, mit seinen genervten Reaktionen und ihren kurzen, witzigen Bemerkungen, war unterhaltsam für jeden, der es mitbekam. Letzteres war unvermeidbar, eben weil sie so oft miteinander sprachen. Keiner von beiden bekäme die Familie, den Betrieb, sein Leben oder seine Tage ohne den anderen in den Griff.

Dass sie es zu einer solchen Symbiose gebracht hatten, überraschte Kathy immer wieder. Sie war in einem Vorort von Baton Rouge als »Southern Baptist« erzogen worden und hatte immer davon geträumt, von zu Hause wegzugehen – was sie auch gleich nach der Highschool tat – und eine Kindertagesstätte aufzumachen. Jetzt war sie als Muslimin mit einem Amerikaner syrischer Abstammung verheiratet und leitete einen wachsenden Maler- und Innenausbaubetrieb. Als Kathy ihren Mann kennenlernte, war sie einundzwanzig, und er war vierunddreißig und stammte aus einem Land, über das sie so gut wie nichts wusste. Sie erholte sich noch von einer gescheiterten Ehe und war gerade erst zum Islam übergetreten. Sie dachte nicht im Traum daran, erneut zu heiraten, aber Zeitoun entpuppte sich als all das, was sie nicht für möglich gehalten hatte: ein aufrichtiger Mann, ehrlich bis ins Mark, fleißig, zuverlässig, treu, mit einem ausgeprägten Familiensinn. Und das Beste war, er wollte Kathy ganz genau so haben, wie sie war und wie sie sein wollte, nicht mehr und nicht weniger.

Was jedoch nicht bedeutete, dass es nicht so manche Kabbelei gab. So nannte Kathy ihr temperamentvolles Hin und Her über alles Mögliche – sei es, was die Kinder zum Abendessen aßen, oder ob sie ein Inkassobüro einschalten sollten, wenn ein Kunde nicht zahlte.

»Wir kabbeln uns bloß«, sagte sie dann zu den Kindern, wenn sie die beiden hörten. Kathy konnte nicht anders. Sie musste alles bereden. Sie konnte nichts mit sich selbst ausmachen. Ich werde sagen, was ich denke, hatte sie Abdul gleich zu Anfang ihrer Beziehung erklärt. Er zuckte die Achseln; ihm war es nur recht. Er wusste, dass sie manchmal einfach Dampf ablassen musste, und er ließ sie. Dann nickte er geduldig, manchmal froh darüber, dass er im Englischen nicht so schlagfertig war wie sie. Während er noch nach den richtigen Worten suchte, redete sie schon weiter, und nicht selten war sie, wenn sie fertig war, richtig erschöpft, und es gab nichts mehr zu sagen.

Sobald Kathy wusste, dass ihr Gehör geschenkt wurde, und zwar bis zum Schluss, schlug sie bei ihren Streitgesprächen mildere Töne an. Die Diskussionen verliefen weniger hitzig und nahmen oft komische Züge an. Aber als die Kinder klein waren, war ihnen der Unterschied manchmal nicht bewusst.

Jahre zuvor, als Kathy sich beim Autofahren mal wieder wegen irgendetwas mit Zeitoun kabbelte, meldete Nademah sich zu Wort. Sie saß angeschnallt in ihrem Kindersitz auf der Rückbank und hatte es einfach satt. »Dad, sei lieb zu Mom«, sagte sie. Und dann wandte sie sich an Kathy: »Mom, sei lieb zu Dad.« Kathy und Zeitoun verschlug es die Sprache. Sie sahen einander an und warfen dann gleichzeitig einen Blick nach hinten auf die kleine Nademah. Sie hatten bereits gewusst, dass sie klug war, aber das hier war etwas anderes. Sie war erst zwei.

Nachdem sie das Telefonat mit Zeitoun beendet hatte, tat Kathy etwas, das sie, wie sie wusste, nicht tun sollte, weil Kunden sie zweifellos im Laufe des Vormittags erreichen wollten und auch ein Recht darauf hatten. Sie schaltete das Handy aus. Sie tat das immer mal wieder, wenn die Kinder ausgestiegen waren und sie wieder nach Hause fuhr. Bloß um während der dreißigminütigen Fahrt ungestört zu sein – es war dekadent, aber unerlässlich. In völliger Stille starrte sie auf die Straße und dachte an gar nichts. Der Tag würde lang werden, eine pausenlose Hektik, bis die Kinder im Bett waren, daher gönnte sie sich diesen einen Luxus, eine ununterbrochene dreißigminütige Phase der Klarheit und Ruhe.

Am anderen Ende der Stadt traf Zeitoun auf der ersten Baustelle des Tages ein. Er liebte dieses Haus, eine stattliche alte Villa im Garden District. Er hatte zwei seiner Männer hier eingeteilt und schaute vorbei, um sich zu vergewissern, dass sie auch da waren, dass sie arbeiteten, dass sie alles hatten, was sie brauchten. Er sprang die Eingangsstufen hoch und betrat das Haus. Es war gut und gerne hundertzwanzig Jahre alt.

Er sah Emil, einen Anstreicher und Schreiner aus Nicaragua, in einem Türrahmen auf dem Boden knien und eine Fußleiste abschlagen. Zeitoun schlich sich von hinten an ihn heran und packte ihn bei den Schultern.

Emil fuhr zusammen.

Zeitoun lachte.

Er wusste selbst nicht, warum er so etwas machte. Es war schwer zu erklären – manchmal war er einfach in der Stimmung. Die Mitarbeiter, die ihn gut kannten, überraschte das nicht, wohingegen Neulinge häufig erschrocken reagierten und sein Verhalten für eine ziemlich abgedrehte Motivationsmethode hielten.

Emil rang sich ein Lächeln ab.

Im Esszimmer war Marco, der aus El Salvador stammte, damit beschäftigt, Feinputz auf die Wände aufzutragen. Marco und Emil hatten sich in der Kirche kennengelernt und als Anstreicherteam auf Arbeitssuche gemacht. Sie waren auf einer von Zeitouns Baustellen aufgetaucht, und weil Zeitoun fast immer mehr Arbeit hatte, als er bewältigen konnte, hatte er sie eingestellt. Das war vor drei Jahren gewesen, und seitdem arbeiteten die beiden für ihn.

Abgesehen von einigen Einheimischen aus New Orleans beschäftigte Zeitoun Männer aus aller Welt: Peru, Mexiko, Bulgarien, Polen, Brasilien, Honduras, Algerien. Er hatte mit fast allen gute Erfahrungen gemacht, wenngleich die Personalfluktuation in seinem Betrieb überdurchschnittlich hoch war. Viele Leute suchten vorübergehend Arbeit, weil sie nur ein paar Monate im Land bleiben wollten, ehe sie zu ihren Familien zurückkehrten. Solche Leute nahm er gern, und er hatte durch sie schon eine ganze Menge Spanisch gelernt, aber er musste immer auf ihr kurzfristiges Verschwinden gefasst sein. Andere Mitarbeiter waren schlicht so, wie junge Männer nun mal sind: verantwortungslos und ohne Sinn für die Konsequenzen. Er nahm ihnen das nicht übel – er war selbst auch mal jung und ungebunden gewesen –, aber er versuchte stets, ihnen verständlich zu machen, dass sie mit dieser Art von Arbeit gut leben und eine Familie gründen könnten, wenn sie fleißig waren und ein paar Dollar die Woche sparten. Doch er traf in dieser Branche nur selten einen jungen Mann, der an die Zukunft dachte. Schon allein dafür zu sorgen, dass sie zu essen und Kleidung hatten, sie ausfindig zu machen, wenn sie zu spät kamen oder gar nicht erschienen – das alles war ermüdend und bisweilen entmutigend. Er hatte mitunter das Gefühl, nicht vier Kinder zu haben, sondern Dutzende, die meisten von ihnen mit farbverschmierten Händen und Schnurrbärten.

Sein Handy klingelte. Er blickte aufs Display und ging ran.

»Ahmad, wie geht’s dir?«, fragte Zeitoun auf Arabisch.

Ahmad war Zeitouns älterer Bruder und bester Freund. Er rief aus Spanien an, wo er mit seiner Frau und den zwei Kindern lebte, die beide auf die weiterführende Schule gingen. Es war spät dort, wo Ahmad war, daher fürchtete Zeitoun eine schlimme Nachricht.

»Was gibt’s?«, fragte Zeitoun.

»Ich seh mir gerade diesen Sturm an«, sagte er.

»Du hast mir Angst eingejagt.«

»Du solltest auch Angst haben«, sagte Ahmad. »Diesmal könnte es ernst werden.«

Zeitoun war skeptisch, hörte aber zu. Ahmad war Schiffskapitän, seit dreißig Jahren steuerte er Tanker und Kreuzfahrtschiffe auf jedem erdenklichen Gewässer, und er kannte sich bestens mit Stürmen aus, mit ihren Zugbahnen und ihrer Kraft. Als junger Mann hatte Zeitoun ihn auf zahlreichen Fahrten begleitet. Der neun Jahre ältere Ahmad hatte ihn als Besatzungsmitglied an Bord geholt und ihn mit nach Griechenland, in den Libanon, nach Südafrika genommen. Danach hatte Zeitoun auch ohne Ahmad auf Schiffen angeheuert und war zehn Jahre lang fast um die ganze Welt gefahren, bis er schließlich in New Orleans landete, wo sein Leben mit Kathy begann.

Ahmad schnalzte mit der Zunge. »Er scheint wirklich ungewöhnlich zu sein. Groß und langsam. Ich beobachte ihn über Satellit«, sagte er.

Ahmad war ein Technikfan. Beruflich und privat befasste er sich intensiv mit dem Wetter, mit aufziehenden Stürmen. Derzeit war er zu Hause in Málaga und verfolgte in seinem chaotischen Arbeitszimmer, wie der Sturm über Florida zog.

»Hat man schon mit der Evakuierung begonnen?«, fragte Ahmad.

»Nicht offiziell«, sagte Zeitoun. »Ein paar Leute verlassen die Stadt.«

»Was ist mit Kathy und den Kindern?«

Zeitoun erwiderte, dass sie noch nicht darüber nachgedacht hatten.

Ahmad seufzte. »Wieso geht ihr nicht, nur sicherheitshalber?«

Zeitoun gab einen unverbindlichen Laut von sich.

»Ich ruf dich wieder an«, sagte Ahmad.

Zeitoun verließ das Haus und ging zu Fuß zur nächsten Baustelle, zwei Querstraßen weiter. Es kam häufig vor, dass sie mehrere Baustellen in derselben Gegend hatten. Die Kunden schienen überrascht, wenn ein Malerbetrieb oder eine Baufirma zuverlässig arbeitete. Sie empfahlen Zeitoun weiter, und aufgrund solcher Empfehlungen zog er oft in rascher Folge ein halbes Dutzend Aufträge in ein und demselben Viertel an Land.

Das nächste Haus, an dem sein Betrieb seit Jahren arbeitete, lag direkt gegenüber von dem der Schriftstellerin Anne Rice – er hatte nichts von ihr gelesen, aber Kathy; Kathy las alles – und war eines der imposantesten und prachtvollsten Häuser in New Orleans. Hohe Decken, eine herrschaftliche Treppe, die von der Eingangshalle in den ersten Stock führte, alles handgeschnitzt, jeder Raum thematisch gestaltet und mit einem ganz eigenen Charakter. Zeitoun hatte inzwischen wahrscheinlich jedes Zimmer in diesem Haus mehrmals gestrichen, und die Eigentümer fanden kein Ende. Er war gern hier, bewunderte die Handwerkskunst, die ungeheure Sorgfalt, die in die exzentrischen Details und Verzierungen geflossen war – ein Wandbild über dem Kamin, auf jedem Balkon ein individuell gefertigtes schmiedeeisernes Geländer. Gerade dieser eigenwillige, zutiefst romantische Sinn für Schönheit – eine zerfallende und verblassende Schönheit, die ständiger Aufmerksamkeit bedurfte – machte diese Stadt zu so etwas Besonderem und zu einem unvergleichlichen Betätigungsfeld für einen Bauhandwerker.

Er trat ein, zog die Abdeckplane in der Eingangshalle gerade und ging dann nach hinten durch. Er sah bei seinem bulgarischen Schreiner Georgi vorbei, der im Flur neue Zierleisten an der Decke anbrachte. Georgi war ein guter Mann, um die sechzig, breitschultrig und unermüdlich, doch Zeitoun hütete sich, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Wenn Georgi einmal loslegte, konnte man sich auf einen zwanzigminütigen Vortrag über die ehemalige Sowjetunion gefasst machen, über Häuser an der bulgarischen Küste und über seine zahlreichen Wohnmobilreisen mit seiner Frau Albena, die vor Jahren gestorben war und ihm noch immer schrecklich fehlte.

Zeitoun stieg in seinen Transporter, und das Radio überfiel ihn mit weiteren Warnungen vor diesem Hurrikan namens Katrina. Er hatte sich zwei Tage zuvor unweit der Bahamas gebildet und Boote wie Spielzeug durch die Luft gewirbelt. Zeitoun nahm das zur Kenntnis, war aber nicht sonderlich beunruhigt. Der Sturm war noch immer viele Tage davon entfernt, sich in irgendeiner Weise auf sein Leben auszuwirken.

Er fuhr zum Presbytere Museum am Jackson Square, wo ein weiteres seiner Teams schwierige Restaurierungsarbeiten an dem zweihundert Jahre alten Gebäude vornahm. Das Museum war früher einmal ein Gerichtsgebäude gewesen und beherbergte jetzt eine umfangreiche und außergewöhnliche Ausstellung zum Thema Mardi Gras. Der Auftrag war prestigeträchtig, und Zeitoun erwartete ausgezeichnete Arbeit.

Kathy rief von zu Hause an. Gerade hatte sich ein Kunde aus dem Stadtteil Broadmoor gemeldet. Zeitouns Männer hatten eins seiner Fenster beim Streichen mit Farbe verklebt, und irgendjemand musste hinfahren, um es wieder zu öffnen.

»Ich erledige das«, sagte er. So war es am einfachsten, dachte er. Er würde hinfahren, er würde es in Ordnung bringen, fertig. Weniger Anrufe, keine Warterei.

»Hast du von dem Hurrikan gehört?«, sagte Kathy. »Schon drei Tote in Florida.«

Zeitoun tat es ab. »Der Sturm ist kein Problem für uns«, sagte er.

Kathy machte sich oft über Zeitouns Dickköpfigkeit lustig, über seinen Widerwillen, sich irgendwelchen Gewalten zu beugen, sogar den Naturgewalten. Aber Zeitoun konnte nicht anders. Er war im Schatten seines Vaters aufgewachsen, eines legendären Seemannes, der sich einer Reihe abenteuerlicher Prüfungen hatte stellen müssen und jedes Mal wie durch ein Wunder überlebt hatte.

Zeitouns Vater, Mahmoud, war nicht weit von Dschabla zur Welt gekommen, auf der Insel Arwad, der einzigen Insel vor der syrischen Küste und so klein, dass sie auf manchen Karten nicht mal eingezeichnet war. Die Jungen, die dort aufwuchsen, wurden entweder Schiffsbauer oder Fischer. Schon als Jugendlicher heuerte Mahmoud auf großen Segelfrachtern an, die zwischen dem Libanon und Syrien verkehrten und Bauholz nach Damaskus und in andere Städte entlang der Küste brachten. Während des Zweiten Weltkrieges war er auf einem solchen Schiff von Zypern nach Ägypten unterwegs. Er und seine Kameraden waren sich vage der Gefahr bewusst, dass die Achsenmächte sie als mögliche Nachschublieferanten der Alliierten angreifen könnten, doch sie waren völlig fassungslos, als ein deutsches Jagdbombergeschwader am Horizont auftauchte und auf sie zuhielt. Mahmoud und der Rest der Besatzung sprangen im letzten Moment ins Meer, ehe sie unter Beschuss genommen wurden. Sie schafften es noch, ein Rettungsboot vom sinkenden Schiff zu holen, doch als sie hineinkletterten, griffen die Deutschen erneut an. Offenbar wollten sie alle noch lebenden Seeleute töten. Mahmoud und seine Kameraden retteten sich mit einem Sprung aus dem Boot und blieben so lange unter Wasser, bis die Deutschen glaubten, dass alle von Kugeln getroffen oder ertrunken waren. Sobald die Luft wieder rein war, kletterten die Seeleute zurück in das Rettungsboot und sahen, dass es voller Löcher war. Sie stopften ihre Hemden in die Lecks und paddelten mit den Händen meilenweit, bis sie das ägyptische Ufer erreichten.

Doch die Geschichte, die Mahmoud am häufigsten erzählte, als Zeitoun ein Junge war, die Geschichte, die er erzählte, um seine Kinder vor einem Leben auf dem Meer abzuschrecken, war folgende:

Mahmoud war mit einem zehn Meter langen Segelschoner auf der Rückfahrt von Griechenland, als sie in ein schlimmes und tückisches Unwetter gerieten. Sie segelten stundenlang hindurch, bis schließlich der Hauptmast brach. Der obere Teil kippte mit dem Segel ins Wasser und drohte, das ganze Schiff zum Kentern zu bringen. Ohne eine Sekunde zu überlegen, kletterte Mahmoud den Mast hoch, um das Segel loszuschneiden, damit der Rumpf sich wieder aufrichtete. Doch als er die Bruchstelle erreichte, gab der ganze Mast nach, und Mahmoud fiel ins Meer. Das Schiff fuhr mit acht Knoten, und ein Wendemanöver war ausgeschlossen, daher warf die Besatzung alles für Mahmoud ins Wasser, was sie entbehren konnte – ein paar Planken und ein Fass –, und kurz darauf war das Schiff in der Dunkelheit verschwunden. Zwei Tage lang trieb Mahmoud allein im Meer, unter ihm Haie und über ihm der Sturm, klammerte sich an den Resten des Fasses fest, bis er schließlich in Latakia an Land gespült wurde, fünfzig Meilen nördlich von der Insel Arwad.

Niemand, einschließlich Mahmoud, konnte glauben, dass er überlebt hatte, und danach schwor er sich, ein solches Risiko nie wieder einzugehen. Er hängte die Seefahrt an den Nagel, zog mit seiner Familie von Arwad aufs Festland und verbot seinen Kindern, auf dem Meer zu arbeiten. Er wollte ihnen allen eine gute Ausbildung ermöglichen, andere Chancen eröffnen, als Fischer oder Schiffsbauer zu werden.

Mahmoud und seine Frau suchten in ganz Syrien nach einem neuen Zuhause, weit weg vom Wasser. Monatelang fuhren sie mit ihren kleinen Kindern durchs Land, sahen sich Orte und Häuser an. Doch nichts schien das Richtige zu sein. Bis sie ein zweistöckiges Haus besichtigten, in dem genug Platz für all ihre gegenwärtigen und zukünftigen Kinder war. Als Mahmoud erklärte, dass sie hier bleiben würden, lachte seine Frau. Das Haus stand direkt am Meer, keine fünfzehn Meter vom Ufer entfernt.

Dort, in Dschabla, machte Mahmoud einen Haushaltswarenladen auf, schickte seine Kinder auf die besten Schulen und brachte seinen Söhnen jedes Handwerk bei, das er beherrschte. Jedermann kannte die Zeitouns, allesamt fleißig und aufgeweckt, und jedermann kannte Abdulrahman, den Achtgeborenen, einen jungen Burschen, der alles wissen wollte und keine Arbeit scheute. Als Jugendlicher sah er, sooft er konnte, den Handwerkern in der Stadt zu, studierte ihr Gewerbe. Und sobald sie erkannten, dass er es ernst meinte und rasch lernte, brachten sie ihm alles bei, was sie wussten. Im Laufe der Jahre hatte er jedes Handwerk erlernt, das ihm zugänglich war – Fischer, Takler, Anstreicher, Zimmermann, Maurer, Klempner, Dachdecker, Fliesenleger, sogar Automechaniker.

Zeitouns Lebensweg hätte seinen Vater wahrscheinlich mit Stolz erfüllt und zugleich auch verwirrt. Er hatte nicht gewollt, dass seine Kinder auf dem Meer arbeiteten, aber viele von ihnen, einschließlich Zeitoun, taten es dennoch. Mahmoud wollte, dass seine Kinder Ärzte wurden, Lehrer. Doch Zeitoun war seinem Vater zu ähnlich: erst Seemann, dann, um für seine Familie zu sorgen und sicherzugehen, dass er lange genug leben würde, um seine Kinder aufwachsen zu sehen, selbstständiger Handwerker.

Um elf Uhr rief Zeitoun Kathy an. Er hatte das verklebte Fenster in Broadmoor geöffnet und war jetzt im Baumarkt.

»Hast du was Neues gehört?«, fragte er.

»Sieht schlimm aus«, sagte sie.

Sie war online. Das National Hurricane Center hatte Katrina auf Kategorie 2 hochgestuft. Nach neuesten Berechnungen bewegte sich der Sturm nun nicht mehr auf Westflorida zu, sondern auf die Küstenregionen von Mississippi und Louisiana. Derzeit überquerte der Hurrikan den Süden Floridas mit Windgeschwindigkeiten von neunzig Meilen die Stunde. Mindestens drei Menschen waren zu Tode gekommen. 1,3 Millionen Haushalte waren ohne Strom.

»Die Leute hier sind beunruhigt«, sagte Zeitoun und sah sich im Baumarkt um. »Viele kaufen Sperrholz.« Die Schlangen waren lang. Plastikplanen, Klebeband, Seile – alles, womit sich Fenster vor dem Wind schützen ließen, war so gut wie ausverkauft.

»Ich bleib am Ball«, sagte Kathy.

Auf dem Parkplatz blickte Zeitoun zum Himmel und suchte nach Anzeichen dafür, wie das Wetter würde. Er entdeckte nichts Ungewöhnliches. Als er seinen Einkaufswagen zum Transporter schob, kam ein junger Mann mit einem vollen Einkaufswagen auf ihn zu.

»Wie läuft das Geschäft?«, fragte der Mann.

Vermutlich ein Elektriker, dachte Zeitoun.

»Nicht schlecht«, sagte Zeitoun. »Und bei Ihnen?«

»Könnte besser sein«, sagte er und stellte sich vor. Er war tatsächlich Elektriker. Sein Wagen parkte neben Zeitouns, und er fing an, Zeitoun beim Einladen der Einkäufe zu helfen. »Wenn Sie mal jemanden brauchen«, sagte er, »ich bin zuverlässig, und ich bringe zu Ende, was ich angefangen habe.« Er reichte Zeitoun seine Karte. Sie gaben sich die Hand, und der Elektriker stieg in seinen Van, der, wie Zeitoun auffiel, in einem besseren Zustand war als sein eigener.

»Wozu brauchen Sie mich?«, fragte Zeitoun. »Ihr Transporter ist neuer als meiner.«

Sie lachten beide, Zeitoun legte die Karte aufs Armaturenbrett und fuhr los. Er würde den jungen Mann anrufen, dachte er, früher oder später. Elektriker konnte er immer gebrauchen, und ihm gefiel die Art, wie der Mann auf Kundenfang ging.

Elf Jahre zuvor, als er angefangen hatte, in New Orleans zu arbeiten, schuftete Zeitoun für so ziemlich jeden Handwerksbetrieb in der Stadt – als Anstreicher, Trockenbauer, Fliesenleger, alles, was gebraucht wurde –, bis er von einem Mann namens Charlie Saucier angeheuert wurde. Charlie hatte aus dem Nichts einen eigenen Betrieb aufgebaut. Er war wohlhabend geworden und hoffte, sich zur Ruhe setzen zu können, ehe seine Knie endgültig kaputt waren.

Charlie hatte einen Sohn von knapp zwanzig Jahren, und es war sein sehnlichster Wunsch, den Betrieb an diesen Sohn zu übergeben. Er liebte seinen Sohn, aber der war ein Müßiggänger, durchtrieben und undankbar. Er kam häufig nicht zur Arbeit, und wenn doch, arbeitete er lustlos und behandelte die Beschäftigten seines Vaters herablassend.

Damals hatte Zeitoun noch kein Auto, daher fuhr er mit dem Fahrrad zu Charlies Baustellen – einem Zehn-Gang-Rad, das er für vierzig Dollar gekauft hatte. Eines Tages, als Zeitoun ohnehin schon spät dran war, platzte ihm auf der Fahrt zur Arbeit ein Reifen. Nachdem er eine halbe Meile auf der Felge weitergefahren war, gab er auf. Er musste vier Meilen in zwanzig Minuten quer durch die Stadt schaffen, und es sah so aus, als würde er zum ersten Mal im Leben zu spät zur Arbeit kommen. Er konnte das Fahrrad nicht einfach stehen lassen und laufen – er brauchte das Rad schließlich noch –, und er konnte mit dem platten Reifen nicht fahren, daher hängte er sich das Rad über die Schulter und trabte los. Er hatte Panik. Wenn er zu spät zur Baustelle kam, wie würde sich das auf seinen Ruf auswirken? Charlie wäre enttäuscht und würde ihn vielleicht nicht noch einmal anheuern. Und was, wenn Charlie mit anderen Unternehmern sprach und Zeitoun nicht weiterempfahl? Die Folgen konnten verheerend sein. Für Zeitoun war Arbeit wie eine Pyramide, an der zuverlässig Tag für Tag gebaut werden musste.

Er lief schneller. Er würde sich verspäten, aber wenn er rannte, bestand die Chance, dass er nicht mehr als fünfzehn Minuten zu spät kam. Es war August, und es war schrecklich schwül. Nach gut einer Meile im Laufschritt war er in Schweiß gebadet, als plötzlich ein Pick-up neben ihm bremste.

»Was soll denn das werden?«, fragte eine Stimme. Ohne das Tempo zu verlangsamen, drehte Zeitoun den Kopf, um zu sehen, wer das war. Er dachte, irgendein Schlauberger wollte sich über den Mann lustig machen, der mit einem Fahrrad über der Schulter die Straße entlanglief. Doch es war sein Boss, Charlie Saucier.

»Ich bin auf dem Weg zur Arbeit«, sagte Zeitoun. Er lief noch immer; rückblickend hätte er da schon stehen bleiben können, aber er hatte seinen Rhythmus gefunden und lief weiter, während der Pick-up neben ihm hertuckerte.

Charlie lachte. »Werfen Sie Ihr Rad auf die Ladefläche.«

Während der Fahrt sah Charlie zu Zeitoun hinüber. »Wissen Sie, ich bin seit dreißig Jahren in dieser Branche, und ich glaube, Sie sind der beste Mann, den ich je hatte.«

Sie waren auf dem Weg zur Baustelle, und Zeitoun hatte es endlich geschafft, sich zu entspannen, weil er wusste, dass er an diesem Tag nicht gefeuert werden würde.

»Ich hab da einen«, fuhr Charlie fort, »der sagt, er kann nicht zur Arbeit kommen, weil sein Wagen nicht anspringt. Ein anderer kommt nicht, weil er verschlafen hat. Verschlafen! Noch ein anderer wurde von seiner Frau vor die Tür gesetzt oder so. Also kommt er nicht zur Arbeit. Ich hab zwanzig oder dreißig Beschäftigte, und zehn von denen kommen nur zur Arbeit, wenn es ihnen in den Kram passt.«

Sie hielten an einem Stoppschild, und Charlie sah Zeitoun lange an. »Und dann Sie. Sie haben die perfekte Entschuldigung. Sie haben bloß ein Fahrrad, und das Fahrrad hat einen Platten. Aber Sie tragen das Fahrrad auf dem Rücken. Außer Ihnen kenne ich keinen, der so etwas machen würde.«

Von da an ging es für Zeitoun in großen Sprüngen vorwärts und aufwärts. Innerhalb eines Jahres hatte er genug Geld gespart, um sich einen eigenen Lieferwagen zu kaufen. Zwei Jahre später war er sein eigener Herr und hatte ein Dutzend Beschäftigte.

Gegen Mittag fuhr Zeitoun zum Islamic Center auf der St. Claude Avenue – eine bescheiden wirkende Moschee und ein Gemeindezentrum in der Innenstadt. Zeitouns Geschwister folgten ihrem Glauben auf ganz unterschiedliche Arten, und er war vielleicht der Frommste von ihnen, denn er ließ keines seiner täglichen Gebete aus. Der Koran verlangte von Muslimen, fünfmal am Tag zu beten: einmal zwischen Morgendämmerung und Sonnenaufgang, dann wieder kurz nach Mittag, am Nachmittag, bei Sonnenuntergang und schließlich anderthalb Stunden nach Sonnenuntergang. Wenn er um die Zeit der Nachmittagsgebete in der Nähe seines Hauses war, fuhr er rasch dorthin, doch ansonsten betete er, wo er gerade war, auf jeder Baustelle. Er hatte inzwischen überall in der Stadt gebetet, auf Baustellen, in Parks und zu Hause bei Freunden, aber freitags fuhr er immer hierher, um sich mit Freunden zur Dschum’a zu treffen, einer rituellen Versammlung aller muslimischen Männer der Gemeinde.

Drinnen nahm er zunächst die Wudu’ vor, die von allen Gläubigen verlangte Waschung. Dann begann er sein Gebet:

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen:

Alle Lobpreisung gebührt Allah, dem Herrn der Welten.

Dem Allerbarmer, dem Barmherzigen.

Dem Herrscher am Tage des Gerichts.

Dir allein dienen wir und Dich allein flehen wir um Hilfe an.

Leite uns den rechten Weg,

den Weg derer, denen Du gnädig bist,

nicht derer, denen Du zürnst,

und nicht derer, die in die Irre gehen …

Hinterher rief er Kathy an.

»Er wird bald in Kategorie 3 hochgestuft«, sagte sie.

Kathy war zu Hause und verfolgte das Wetter online.

»Kommt er zu uns?«, fragte er.

»Die sagen, ja.«

»Wann?«

»Ist nicht sicher. Vielleicht Montag.«

Zeitoun nahm das nicht ernst. Montag bedeutete für ihn nie. Das war, so bemerkte er, schon oft passiert. Die Stürme wüteten stets über Florida, richteten verheerende Schäden an und flauten dann irgendwo über Land oder über dem Golf von Mexiko ab.

In Kathys Telefon ertönte das Anklopfsignal. Sie verabschiedete sich von Zeitoun und wechselte die Leitung. Es war Rob Stanislaw, ein alter Kunde und Freund.

»Macht ihr, dass ihr wegkommt, oder seid ihr verrückt?«, fragte er.

Kathy kicherte. »Ich will weg. Klar. Aber ich kann nicht für meinen Mann sprechen.«

Rob steckte in einer ähnlichen Zwickmühle. Sein Mann, Walt Thompson, war genau wie Zeitoun – dickköpfig, immer der Meinung, seine Informationen wären besser als die aller anderen. Rob und Walt waren seit fünfzehn Jahren ein Paar und seit 1997 mit den Zeitouns befreundet. Sie hatten die Zeitouns mit der Renovierung eines Hauses betraut, das sie gekauft hatten, und die vier hatten sich auf Anhieb gut verstanden. Im Laufe der Jahre war ihre Freundschaft immer enger geworden.

Walts Familie lebte in Baton Rouge, und wahrscheinlich würden sie übers Wochenende hinfahren, sagte Rob. Er und Kathy vereinbarten, sich im Laufe des Tages gegenseitig auf dem Laufenden zu halten.

Sie wollte gerade eine Internet-Pause einlegen, als ihr etwas ins Auge sprang. Eine Nachrichtenmeldung, die frisch hereingekommen war: Eine fünfköpfige Familie wurde auf See vermisst. Es lagen nur wenige Informationen vor – Eltern mit drei Kindern im Alter von vier, vierzehn und siebzehn. Sie machten eine Segeltour im Golf und hätten am Donnerstag in Cape Coral eintreffen sollen. Doch als der Sturm kam, war die Funkverbindung abgebrochen. Angehörige und Freunde hatten die Küstenwache verständigt, und Boote und Flugzeuge suchten nach den Vermissten. Mehr war bislang nicht bekannt, und es sah schlecht aus.

Kathy war fix und fertig. Solche Geschichten gingen ihr immer an die Nieren.

Kathy rief ihren Mann an. »Rob und Walt verlassen die Stadt.«

»Ehrlich? Walt will weg?«

Zeitoun vertraute in fast allen Dingen auf Walts Urteil.

Kathy dachte, sie könnte ihren Mann vielleicht dazu bringen, in ihre Richtung zu schwenken. »Fast vierzig Zentimeter Regen, hab ich gehört.«