16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Fünfzig Jahre sind vergangen, seit er als Kind mit seiner Familie nach Dresden gezogen ist, das er 1985 wieder verlassen hat. Nun kehrt Kurt Drawert als Stadtschreiber nach Dresden zurück, wo die Mutter lebt, eine Stadt, die ihm vertraut und doch ganz unvertraut ist. Er ist auf der Suche nach etwas, von dem nur er weiß, dass es ihm fehlt. Die Schönheit und die Wunden dieser Stadt, die Risse in der Familie und in der eigenen Biografie, das schwierige Verhältnis zum Vater und den Brüdern, die politisch aufgeladene Stimmung in Dresden, die offenen Fragen nach Tätern und Opfern, in der großen wie in der persönlichen Geschichte, und die Suche nach einer Sprache dafür, sind Themen und Motive in diesem dichten, autobiografischen Roman.

Mit Witz und Feingefühl, mit einem Gespür für die einschneidenden Augenblicke und prägenden Konflikte im Familienleben, einem scharfen Blick für das Detail, mit bissig-analytischem Verstand, unvergesslichen Erinnerungsbildern und großer Sprachkraft erzählt Kurt Drawert von Verwerfungen und Sehnsucht, Wünschen und Brüchen im eigenen Leben und ihrer Verortung in dieser Stadt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Kurt Drawert

DRESDEN. DIE ZWEITE ZEIT

Roman

C.H.Beck

Zum Buch

Mehr als fünfzig Jahre sind vergangen, seit er als Kind 1967 mit seiner Familie nach Dresden gezogen ist, das er 1985 wieder verlassen hat. Nun kehrt Kurt Drawert als Stadtschreiber nach Dresden zurück, wo die Mutter lebt, eine Stadt, die ihm vertraut und doch ganz unvertraut ist. Er ist auf der Suche nach etwas, von dem nur er weiß, dass es ihm fehlt.

Die Schönheit und die Wunden dieser Stadt, die Risse in der Familie und in der eigenen Biografie, das schwierige Verhältnis zum Vater und den Brüdern sind Themen und Motive dieses dichten, autobiografischen Romans. Ebenso wie die politisch aufgeladene Stimmung in Dresden, die offenen Fragen nach Tätern und Opfern, in der großen wie in der persönlichen Geschichte, und die Suche nach einer Sprache dafür. Mit Witz und Feingefühl, mit einem Gespür für die einschneidenden Augenblicke und prägenden Konflikte im Familienleben, einem scharfen Blick für das Detail, bissig-analytischem Verstand, mit unvergesslichen Erinnerungsbildern und großer Sprachkraft erzählt Kurt Drawert von Verwerfungen und Sehnsucht, Wünschen und Brüchen im eigenen Leben und ihrer Verortung in dieser Stadt.

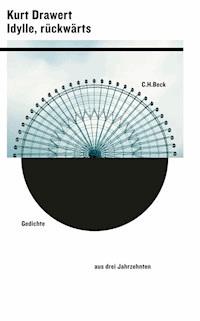

Über den Autor

Kurt Drawert, geboren 1956 in Hennigsdorf bei Berlin, lebt als Autor von Lyrik, Prosa, Dramatik und Essays in Darmstadt, wo er auch das Zentrum für junge Literatur leitet. Bei C.H.Beck erschienen der Roman «Ich hielt meinen Schatten für einen anderen und grüßte» (2008), die gesammelten Gedichte «Idylle, rückwärts» (2011), «Schreiben. Vom Leben der Texte» (2012), «Was gewesen sein wird. Essays 2004–2014» (2015) und das Langgedicht «Der Körper meiner Zeit» (2016). Für seine Prosa wurde Drawert ausgezeichnet u.a. mit dem Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung, dem Uwe-Johnson-Preis und dem Ingeborg-Bachmann-Preis, für seine Lyrik u.a. mit dem Leonce-und-Lena-Preis, dem Lyrikpreis Meran, dem Nikolaus-Lenau- Preis, dem Rainer-Malkowski-Preis, zuletzt mit dem Robert-Gernhardt-Preis 2014. 2017 erhielt er den Lessing-Preis des Freistaates Sachsen und war 2018 Dresdner Stadtschreiber.

www.kurtdrawert.de

Inhalt

Bahnhöfe. Ankunft [1]

Töne. Spuren

Heimat. Ankunft [2]

Schuld. Erinnerungsmythos [1]

Pegida. Metaphern

Vaters Buch [1]

Kolumne, SZ [1]

Gespräche. Keine Gespräche

Kolumne, SZ [2]

Lektüre. Randnotizen

Kolumne, SZ [3]

Fehlerwartung. Wahrnehmungsfehler

Schuld. Erinnerungsmythos [2]

Die Diktatur nicht des Proletariats, sondern der Technik

Das verlorene Erbe. Häuser, Straßen, Tod

Lesen. Existieren

Spiegelland/Spaltungen. Zerwürfnisse

Nicht mehr: Im Namen des Vaters

Die Schuld, es zu sagen/oder es nicht zu sagen

Der Sturz. Schultermetapher [1]

Vaters Buch [2]

Der Ort. Schultermetapher [2]

Die Liebe meines Vaters zu seinem Hund

Der Schnitt in den Körper

Subjekte. Objekte

In den Fabriken [1]

Buch Ludwig

Die missglückte Operation. Versagensscham

Vaters Buch [3]

In den Fabriken [2]

Mutters Buch [1]

Das Glück des Sisyphos. Mutters Buch [2]

Schuld. Erinnerungsmythos [3]

Danksagung

Bildnachweis

Für meine Mutter

Man erbt immer ein Geheimnis.

KARL MARX

Ich bin mit allem, was ich entwickeln muss, ehe ich sterbe, in Verzug.

JACQUES LACAN

Bahnhöfe. Ankunft [1]

Ich suche etwas, von dem ich nur weiß, dass es mir fehlt. So bin ich zurück nach Dresden gekommen, ein halbes Jahrhundert danach. Aber auch, wenn ich meine Koffer auspacke, komme ich nicht an. Vielleicht gerade auch deshalb nicht, weil ich die Stadt noch aus den Siebziger- und Achtzigerjahren kenne, davon heute aber nichts mehr wiederfinden kann. Die gleichen Straßen sind andere Straßen, die gleichen Häuser andere Häuser. Alles ist anders, auch wenn es, seiner Form, seiner Hülle, seiner Haut nach, überhaupt nicht anders ist. Doch es geht eine Bewegung durch die Dinge hindurch, die noch die alten Dinge sind, durch die sie andere werden, fremde, rätselhafte Wesen. Es sind die Menschen, durch die sich alles, auch das Unveränderte, ändert. Und man selbst ist ja auch unentwegt ein anderer. Nur der Fluss ist mir vertraut, sein ruhiges Gleiten in weichen, mäandernden Bögen, von Wiesenlandschaft gerahmt und an den Hängen der Loschwitzer Höhe vorbei, heute wie gestern oder wie vor einhundert Jahren. Der Dresdener Dichter Heinz Czechowski, den seine Freunde, so er am Ende noch welche hatte, liebevoll Czecho nannten, schrieb einen der schönsten Verse dazu: Sanft gehen wie Tiere die Berge neben dem Fluss.

Die Wohnung im Stadtteil Pieschen, Arbeiterviertel, Prekariat statt Prominenz (was mir besser gefällt), ein Einkaufscenter schräg gegenüber, Discounter, ein kleines Obst- und Gemüsegeschäft, das einem Vietnamesen gehört, der aus der D.D.R. nicht mehr rechtzeitig wegkam (oder sind es schon dessen Kinder oder Enkelkinder?), die Straßenbahn gleich vor dem Hauseingang, der immer mit irgendetwas vollgestellt ist und verweht von Laub oder Fetzen Zeitungspapier, das berühmt/berüchtigte Brauhaus Watzke zwei Straßen weiter («Wo Sie vielleicht nicht so gern hingehen möchten?» – «Nein, und warum nicht?»), Ein-Zimmer-Apartment im vierten Stock, Kunststofffußboden, der mich an Plaste & Elaste aus Schkopau erinnert, unter mir ein IT-Management, eine Arztpraxis, die Sparkasse. Funktional, ausdruckslos, aber mit heller Fensterfront und einem (allerdings verwucherten) Dachgarten, der mich versöhnt. Die Vorstellung, nicht aus einer Wohnung ins Freie treten zu können, und sei es nur auf einen Balkon, jetzt, im Sommer, war mir fast unerträglich. Bin ich verwöhnt?

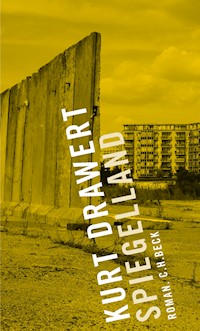

Der Kleiderschrank im Vorraum ist schmal, mehr ein Spind in zwei Reihen, zur Hälfte mit Handtüchern, Bettwäsche und den vergessenen Sachen früherer Gäste gefüllt. Ich hänge ein paar Hemden und Jacketts auf die schon verbogenen Bügel aus Draht, wie man sie von der Reinigung bekommt, und lasse alles andere im Koffer. Ich habe keine Lust, mir weitere Fächer zu suchen oder sie durch Umschichtung der Innenablagen frei zu räumen; es kommt mir plötzlich so absurd vor, dieses Hiersein, dieses Ankommen und Auspacken und Einräumen der Dinge des täglichen Bedarfs, im Grunde geübt und erfahren durch viele andere Stipendien an allen möglichen Orten der Welt, die besser oder schlechter, größer oder kleiner, vornehmer oder einfacher waren; dieses «Zurück-in-der-Heimat-sein-Wollen», das ich mir als ein mögliches Motiv so konkret bis zu diesem Moment gar nicht vorgestellt habe und das ich, in einer anderen Verfassung, entschieden bestritten und mit einem Zitat aus «Spiegelland» (von vor fast dreißig Jahren) fortfolgend widerlegt hätte: «Die Geschichte des Körpers ist hinlänglich beschrieben, und man muss sie verlassen, man muss seine Herkunft verlassen und deren Bilder und alles, was an sie erinnert. Und man verlässt sie, indem man sie ausspricht, wir müssen alles erst einmal sprechen, um es dann zu verlassen, wir sagen unseren Namen, und wir haben unseren Namen verlassen, wir sagen unsere Liebe, und wir haben unsere Liebe verlassen, wir haben eine Sprache, um die Sprache zu verlassen, und so verlassen wir uns selbst, um uns selbst zu erreichen, ich kann eine Stadt und eine Landschaft und eine Herkunft, ob es dieser holsteinische Ort ist oder das Sachsen oder das Märkische meiner Kindheit, ohne Trauer verlassen, ich kann mich ins Auto setzen und losfahren und ohne Mühe alles und für immer verlassen, denn es gibt keine Heimat, wenn es sie in uns selbst nicht gibt. Und heimatlos sind wir doch alle.»

Nach besinnungslosen Tagen voller Termine und Verabredungen verstaue ich auch die restlichen Sachen, die noch irgendwo auf dem Fußboden liegen, und räume die Bücher, die ich mir mitgebracht habe, in zwei frei gebliebene Regalfächer ein – die anderen sind mit Touristenliteratur, Kunstbänden und den Hinterlassenschaften ehemaliger Stipendiaten gefüllt: Die Biografie über Jacques Lacan von Élisabeth Roudinesco, an der ich schon fast ein halbes Jahr lese, weil sie so tiefgreifend und voluminös ist, dann Schriften Lacans, das berühmte «Seminar X», Essays von Zygmunt Bauman zur Flüchtlingskrise und zur «Angst vor den anderen», eine gerade in Dresden sicher ergiebige Lektüre, ebenso wie die von Julia Kristeva: «Fremde sind wir uns selbst», ein Text, der, schon in den 1980er-Jahren geschrieben, alles Wichtige vorausgesagt hat, Proust, Band drei und Band vier, «Das Leben» von Georges Perec, «Die Jahre» von Annie Ernaux, das mich nach vierzig Seiten plötzlich zu langweilen begann und in eine Krise des Lesens stürzte, weil mich dessen komplexe Struktur, nein, nicht überforderte, aber in mir auf eine Ungeduld stieß, die ich so noch nicht kannte, ein Maurice Blanchot, Titel gerade nicht greifbar, Nachschlagewerke, Wörterbücher, und, wie immer, der Duden, zerlesen und mit Markierungen versehen wie kein anderes Buch, nach alter Rechtschreibung, in Leinen gebunden und nur noch antiquarisch erhältlich. Auch ein paar eigene Bücher, für den Fall der Fälle, dass ich irgendwo eingeladen werde und der Gastgeber auch ein Leser ist (oder sich die Bücher wenigstens, nach Größe und Farbe des Covers geordnet, ins Fach stellt). Zumindest das ist ein praktischer Nebeneffekt des ansonsten kaum rentablen Schreibens: Man hat immer etwas zum Verschenken dabei. Die berühmten Bücher für den Zahnarzt, so hatte es mein toter Freund Raddatz genannt; dieser herrlich böse Kauz, und wie sehr er mir fehlt.

Auch Gerüche sind eine Sprache, die eine Geschichte erzählt, und diese Wohnung riecht nach Desinfektionsspray, wie man ihn von den Toiletten einer Arztpraxis kennt. Aber das ist nur der erste, flüchtige Eindruck, denn dahinter, hinter dieser strengen, scharfen Geruchswand, die zweifellos die Spuren einer letzten Putzbrigade sind, die im Auftrag des Vermieters kurz vor meiner Ankunft hier gesaugt, gefegt und aufgeräumt hat, liegen leichtere, wärmere, schwebende Gerüche, etwas süßlich, wie ein Parfum oder Atem der Haut oder Träume, die zu einem Duft geworden sind, und nur ich, in diesem Moment, nehme ihn wahr.

Es ist die Anwesenheit des anderen, die seiner tatsächlichen Anwesenheit noch recht lange folgt, eine abwesende Anwesenheit, eine lautlose, verborgene, ferne Anwesenheit, eine Anwesenheit in den Spuren und Dingen, die liegen geblieben oder vergessen worden sind wie diese Sachen im Spind auf dem Flur. Es ist die Anwesenheit einer anderen Sprache, eines anderes Textes, einer anderen Stimme, die sich mit einem Namen und einem Gesicht und einem Charakter verbindet und die für eine unbestimmt lange Zeit in die eigene Stimme hineinspricht, sie stört oder verhindert. Es ist nicht das grandiose Rauschen der Bücher in den Sphären der universalen Bibliothek, das jeder, der schreibt, zu hören und zu übertönen hat, sondern es ist die ganz konkrete andere Schreibexistenz, die sich ihr Zelt genau dort hingestellt hatte, wo man nun selber für eine Weile kampiert. Und es hat mich immer bedrängt, wenn dieser (oder diese) andere Manuskripte zurückgelassen hat, irgendwo in den Ablagen, angefangene Erzähltexte, Dialoge zu einem Stück, begonnene und plötzlich unfertig endende Gedichte, vielleicht, weil gerade Besuch gekommen ist; und dann, fein geordnet im oberen Fach, die eigenen Bücher, meistens die letzten, wenn vorhanden in einer Taschenbuchausgabe, die billiger ist, aber eben so, dass sie eine Herausforderung sind, in die Hand genommen und gelesen zu werden, dass sie sprechen (wo ein anderer, jetzt ich, seine unbedingte Ruhe haben will).

Es herrscht ein extremer Narzissmus unter uns Schreibexistenzen, durch den wir selbstverständlich davon ausgehen, dass jeder Satz, den wir für alle Welt niedergeschrieben und aufbewahrt haben, alle Welt auch interessiert. Aber anders würden niemals die Bücher entstehen, die entstehen, weil es diese Anmaßung, diese Zumutung, diese Überheblichkeit gibt. Und es gibt eine einzige Entschuldigung, die von Gültigkeit ist: Die Sätze, Bücher, haben es verdient, in einer Bibliothek zu erscheinen, weil sie etwas über sich selber Hinausweisendes sind – eine Produktion, von der der Autor selbst nichts mehr weiß. Und so auch verstehe ich die zurückgelassenen Papiere der anderen: Es sind Illusionen von Bedeutsamkeit, Berührungsversuche mit einem Leser (wer auch immer das sein soll).

Eines aber war mir immer schon und ausnahmslos in allen Häusern, Zimmern oder Apartments, Schlössern, Burgen oder Villen für Stipendiaten der schreibenden Kunst ein Problem: das Bett. Nicht das Möbel an sich, mit guter oder schlechter Matratze, zu klein oder zu groß, zu hoch oder zu niedrig, sondern das Ding, das Geschichten erzählt, die ich nicht erzählt bekommen mag – erzählt bekomme allein dadurch, dass ich sie mir selber erzähle, einbilde und als Einbildung vor mir erstehen lasse wie Bilder aus der wirklichen Welt. Das Bett in einer Stipendiatenwohnung ist völlig unvergleichbar mit einem Bett im Hotel, wo ich nicht weiß und auch nicht wissen will, wer alles schon vor mir dort lag. Ein Bett im Hotel geht mich nichts an; es ist anonym, kalt, unbeseelt; es hat keine Geschichte oder eben keine, die mich in irgendeiner Weise interessiert. Das Bett im Hotel ist ein Bett im Hotel. Hier aber, in dieser Stipendiatenwohnung, die ich jetzt bewohne, sehe ich sofort im Gästebuch nach, sofern ich es nicht schon vorher durch diverse Vermerke im Internet oder in Katalogen oder auf den Listen der Stipendienempfänger im Einladungsschreiben mitbekommen habe, wer vor mir alles schon da war, und je näher deren oder dessen Zeit an meine Gegenwart rückt, desto unwohler ist mir und desto bedrängter fühle ich mich, so als würde er oder sie immer noch da sein und gerade schlafen, Musik hören oder (und daran führt kein Fantasieweg vorbei) es mit jemandem tun.

In diesem Bett aber – Gott sei Dank oder leider, je nachdem, durch welches Schlüsselloch hindurch man das sieht – kann man es nicht tun, oder man muss sich verrenken und bricht sich ein Bein. Allein liege ich gut darin, gewiss, kann lesen und im Geist unterwegs sein – aber es ist, ganz protestantisch, auf Keuschheit gerüstet.

Töne. Spuren

Ein surrender Ton ist zu hören, wie von einem Kühlschrank, nur lauter, schneidender, unablässig. Er breitet sich in der gesamten Wohnung aus, wie ein Geschwür, gegen das nichts getan werden kann. Ich stecke mir Watte in die Ohren, setze Kopfhörer auf – der Ton kommt meinem Gehör hinterher, leiser, gedämpfter, aber hörbar genug, um genau dadurch, dass er gehört werden kann, unerträglich zu sein. Gerade zur Nacht, wenn alle anderen Geräusche verschwunden sind, bleibt dieser grelle, schneidende Ton und zerrt und sägt an den Nerven. Ohne Schlaftabletten komme ich nicht durch die Nacht. Am nächsten Morgen rufe ich in der Stadtverwaltung an. Da könne man nichts machen, heißt es, es sei eine Klimaanlage, die automatisch, sobald eine bestimmte Außentemperatur auf einem Sensor erscheint, zu laufen beginnt. – «Aber», setzt die Frau auf der anderen Seite der Telefonleitung noch hinterher, «wir haben deshalb auch noch niemals Beschwerden gehabt. Vielleicht sind Sie ja auch besonders empfindlich?» – «Ja», sage ich, «ich bin besonders empfindlich, weil ich hier den ganzen Tag bin und arbeiten muss, wofür ich diesen Lärm ganz bestimmt nicht gebrauche.» – «So? Was machen Sie denn, wenn ich so neugierig sein darf?» – «Schreiben, so es denn geht.» – «Schreiben? Sie schreiben? Aha.»

Kunst und Idiosynkrasie, was für ein Thema. Völlig unmöglich, einem, der nicht schreibt, verständlich zu machen, was einem, der schreibt, alles stören und hinderlich sein kann. Es ist ein solches empfindsames Gewebe an innerer und äußerer Reizbarkeit nötig, um eine Stimme, die es nicht gibt, zu hören – nicht zu halluzinieren, sondern in sich zu finden, zu imaginieren, zu transformieren und produktiv werden zu lassen –, dass kleinste Störungen in diesem Netz aufeinander reagierender Gefühlswahrheiten, die schließlich Sätze und Gedanken werden, fatale Wirkungen haben und schließlich etwas außer Kraft setzen können, blockieren und verhindern, das es nur vor dem Hintergrund dieser Möglichkeiten gab. Das klingt kompliziert und ist es wohl auch. Das Einfache ist immer kompliziert. Einfachheit und Kompliziertheit ergänzen einander und komplettieren den jeweils anderen Teil. Es ist unser Blick, unsere Frage, unsere Wissenssehnsucht, nicht nur ein Ding zu besitzen, sondern es auch zu verstehen. Das Schwierige zu erfahren, das System hinter dem Ding zu erkennen, ist eine sehr eigene Lust, die über alles hinaus befriedigen kann. Erkenntnis ist an Lust gebunden, sonst wäre es kaum auszuhalten, sie zu erwerben.

Wohl aber auch das stimmt: wenn man von einem Schriftsteller abzieht, was ihn als Schriftsteller ausmacht, ihn also um jenen Mehrwert, den er zu produzieren imstande ist, reduziert, kommt oft etwas Enttäuschendes, unerwartet Banales heraus. Dies umso mehr, als man ihn sich gern idealisiert denkt, abgerückt von den Zudringlichkeiten der Tage und immun gegen Blasenschwäche und Zahnweh. Man liest seine Werke und ist geblendet – und die Person hinter dem Werk, ihre materielle Präsenz, sie verschwindet in der Schönheit der Schrift. Und dann der Schock, wenn der Meister einen schlechten Mundgeruch hat oder die Angewohnheit, die Suppe zu schlürfen anstatt fein zu löffeln.

Eine Frau Uhlmann möchte mich sprechen und mir erzählen, wie sie mit 50.– Euro die Woche über die Runden kommt. Vielleicht, so ihr Anliegen, könnte ich darüber ja etwas für die Zeitungen schreiben. – Ein Journalist sucht Kontakt zu mir, um ein Interview mit mir zu führen (das wäre dann das achte innerhalb weniger Tage, so als hätte ich jede Stunde etwas Neues zu sagen). – Eine ältere Dame von einem Literaturgesprächszirkel möchte, dass ich sie alsbald beehre. – Per E-Mail erreicht mich die Bitte, Anfrage, Vorstellung, ich möchte doch einen Videoclip drehen, um auf Facebook, Instagram, YouTube und weiß der Himmel wo alles noch präsent zu sein und die an Literatur nicht mehr interessierte Jugend zu euphorisieren. – «Bitte, zwei, drei Gedichte, und eher der einfachen Art, dabei ein kleiner Spaziergang an der Elbe, gern gegen Abend, wenn das Licht nicht so hart aufs Gesicht fällt. Und über die Kleidung, etwas cooler vielleicht, sprechen wir noch.» Kommt morgen die Zahnpastawerbung, CHLORODONT von den Leowerken? Ein Dampfschiffunternehmen? Der Philatelistenverband? Der Briefkasten ist voller Zeitungen, Werbeprospekte und Zusendungen der verschiedensten Art. Der Anrufbeantworter blinkt Alarm, als hätte ich Dienst in der Notfallseelsorge – und dabei bin ich noch gar nicht richtig da. Ich lösche alles ohne abzuhören und ziehe das Telefonkabel heraus. Wie viele Stunden haben die Tage? Wie viele Tage haben ein Jahr? Ich denke an einen Satz von Lacan: «Ich bin mit allem, was ich entwickeln muss, ehe ich sterbe, in Verzug.» Aber wer, außer jetzt mir, kann es verstehen?

Ich habe es unterschätzt, was dieses hochgelobte, in allen Zeitungen kommentierte Amt, das man Stadtschreiber nennt, an Erwartungen mit sich bringen würde; unausgesprochene Erwartungen; Präsenz- und Bekenntniserwartungen; Zuwendungserwartungen; still im Hintergrund bleibende oder offensive Erwartungen; Auftritts- und Redeerwartungen; Repräsentationserwartungen; Erwartungen von Medien, für Interviews mit Bild, Ton oder Schrift zur Verfügung zu stehen. Erwähnenswert allenthalben, dass das Interesse auf der anderen Seite fast augenblicklich erlischt, sobald man nach den Konditionen gefragt hat.

Kultur, heißt es bei Lotman, ist eine Hierarchie der Zeichensysteme. Oder einfacher: Jeder rote Teppich hat einen Anfang und ein Ende. Über die Laufzeit, die man benötigt, um ihn einmal zu überqueren, sollte man sich eine möglichst genaue Vorstellung machen, sonst winkt man noch mit dem Kavalierstuch, aber es ist niemand mehr da.

Heimat. Ankunft [2]

Heimat – die Bedeutung des Wortes verstehe ich nicht. Aber es gibt noch einen anderen Grund, dieses Stipendium angenommen zu haben, obgleich es mich organisatorisch schon jetzt überfordert: meine alte, in Dresden lebende Mutter, die ich zu selten zu sehen bekomme, fast gar nicht gesehen habe, und wenn, dann in der Eile eines mit Terminen beladenen Nachmittags, weil ich zu irgendetwas eingeladen war und anderntags schon früh wieder wegmusste. – «Nun habe ich Zeit», habe ich ihr am Telefon gesagt, «dich zu besuchen, wann immer du willst, und dann fahren wir mit dem Auto irgendwohin», habe ich gesagt, «und verbringen ein paar schöne gemeinsame Stunden.» – «Aber ich verlasse das Haus doch nicht mehr», hat sie geantwortet, «nur noch ein paar Schritte bis hin zu den Tonnen.» Und obwohl ich also meine Mutter so oft wie möglich sehen wollte, jetzt, wo ich da bin und Zeit dafür hätte, sehe ich sie kaum. Etwas hindert mich, hält mich ab, sie zu besuchen, und es wären, mit dem Auto, nur fünfzehn Minuten und mit der Bahn fünfundzwanzig, bis zu ihr hin. Ich suche Zusammenhänge: meine Mutter, meine Schmerzen, die Schwermut, der Mythos Dresden. Die Stadt ist ein Körper, der meinen Körper besetzt hat.

Was will ich von meiner Mutter, ohne dass ich es weiß?

Als ich sie nach gut einer Woche das erste Mal besuche, steht sie schon vor der Tür ihrer Wohnung im zehnten Stock einer Hochhaussiedlung aus den Siebzigerjahren und sieht mich mit Blumen in der Hand aus dem Fahrstuhl tretend auf sich zukommen, den schmalen Gang entlang, der immer noch den gleichen Geruch verströmt, wie ich ihn seit vierzig Jahren kenne und der etwas Amorphes, Muffiges, Abgeschiedenes hat. Auf Krankenstationen gibt es diesen Geruch oder in Pflegeheimen wie in dem meines Vaters, ehe er, in tiefer, einsamer Dunkelheit, starb. Jetzt nehme ich diesen Geruch sehr bewusst wahr, in seinem assoziativen Effekt, einen Hinweis auf die Vergänglichkeit zu geben, auf die Linie, die plötzlich abbricht. Daran hat auch die Zeit nichts geändert, die Geschichte der Zeit, dass es diesen Geruch gibt, diesen Stoff, der ihn verbreitet, überall auf der Welt.

Ich stehe vor der Tür meiner Mutter und ziehe die Schuhe aus, obgleich sie es heute nicht mehr verlangt. Ich habe ausnahmslos immer die Schuhe ausziehen müssen, wenn ich in die Wohnung hereinkommen wollte. Alle, die in die Wohnung hereinkommen wollten, haben vorher ihre Schuhe ausziehen müssen und dafür ein Paar Pantoletten bekommen oder auch gar nichts, um mit bloßen Socken auf dem immer gebohnerten Fußboden oder frisch gesaugten Teppich zu stehen, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, vormittags, mittags, abends oder nachts. Alle und natürlich ebenso ich haben immer erst ihre Schuhe ausgezogen, ehe sie eingetreten sind, und sie haben es, wenn sie nur oft genug dazu aufgefordert wurden, weil sie öfter auch kamen, von selber getan, unaufgefordert, fast nicht mehr bewusst wie gut dressierte kleine Hunde. Und wenn jemand zum ersten Mal gekommen ist, dann wurde er entschieden darauf hingewiesen, dass er doch bitte so freundlich sein und die Schuhe ausziehen möge, denn es sei gerade gebohnert oder gewischt worden und draußen doch so fürchterlich schmutzig und von der Erde her nass. Es war eine Verfügung, ein festes, unumstößliches Gesetz, die Schuhe vorher auszuziehen, wenn man von draußen hereingekommen ist, und ausnahmslos jeder, der von draußen hereinkommen wollte, musste es tun. Es herrschte eine völlige Gleichheit aller vor diesem Gesetz, sich die Schuhe abzustreifen, ehe man in die Wohnung meiner Mutter – die nur scheinbar auch die Wohnung meines Vaters oder, noch früher, der ganzen Familie gewesen ist, weil allein meine Mutter über alles die Wohnung Betreffende verfügte –, hereinkommen konnte, und allein diese Gleichheit vor dem Gesetz wird es ausgemacht haben, dass sich keiner beschwerte oder gar widersetzte und sagte: Gut, dann komme ich eben nicht herein und bleibe an der Türschwelle stehen oder kehre gleich wieder um. Es hat keiner getan, ich habe es niemals erlebt, und es nicht getan zu haben und auf die Forderung meiner Mutter stillschweigend eingegangen zu sein und sich bei jedem Wind und Wetter die Schuhe abgestreift zu haben, weil man hereinkommen wollte, war an Nachsichtigkeit und Verständnis ihr gegenüber kaum mehr zu überbieten, und sicher hatte diese Gleichheit aller vor dem Gesetz, das ein erfundenes, absurdes und hochgradig zwanghaftes Hausordnungsgesetz war, eine wesentliche Aktie daran. Mir hat sich dieses Schuhe-ausziehen-Müssen, wenn man in die Wohnung meiner Mutter hereinkommen wollte, dermaßen tief in den Körper gebrannt, dass ich lange Zeit und gelegentlich immer noch, wie automatisch und ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, die Schuhe ausziehe, wenn ich irgendwo eine fremde Wohnung betrete, und es hat einige wirklich fatale Situationen gegeben, in denen es mir hochnotpeinlich geworden war, plötzlich in Socken auf den blanken, kalten Dielen gestanden zu haben, ohne dass irgendwer irgendetwas dahin gehend gesagt gehabt hätte. – So nun stehe ich auch heute mit ausgezogenen Schuhen vor ihrer Tür, und sie hat gar nichts dergleichen verlangt.

Eine Wiederholung ist keine Wiederholung, sondern eine Aussage.

Dresden. Der weich klingende, Geborgenheit versprechende Name war es, der mich versöhnte, als wir 1967 von Hohen Neuendorf, einem Ort an der Havel, in die ferne sächsische Stadt gezogen sind. Mein Vater wollte bei seiner in Dresden lebenden Familie sein, vor allem wohl, mehr unbewusst als ausgesprochen, bei seiner Mutter, an der er sehr hing und für die er, als ältester von fünf Brüdern, der Mannesersatz war während des Krieges und der Jahre danach. Dann bekam er eine leitende Stelle bei der Kriminalpolizei, verkaufte das heute kaum mehr bezahlbare Haus mit großem Garten und angrenzender Heidelandschaft für ein Katzengeld von ein paar Tausend Mark der D.D.R., die er dann für den Umzug und die Einrichtung der neuen Wohnung in der von Beamtenprominenz bewohnten Gegend in Nähe des Altmarkts aufbrauchte, und zog mit uns und meiner Oma, die nach dem frühen Tod ihres Mannes bis zu ihrem eigenen Tod bei uns gelebt hat (und vor allem für meine Mutter die immer anwesende, verfügbare, dienende Übermutter war, die ihrerseits, so denke ich es, ihre Tochter nicht loslassen, nicht gehen lassen konnte) ins sächsische Dresden.

Dresden, immer wieder sagte ich diese zwei Silben vor mich hin. Ihr warmer Ton nahm mir die Angst vor dem Fremden, Ungewissen, das mich erwartete, es lag etwas Gutes darin, etwas von Illusion getragen Schönes. Diese Neugier auf das Andere, das vielleicht besser sein würde, interessanter, wurde zunehmend größer, mit jeder Stunde im Zug, die wir, meine Oma, meine Brüder und ich – wo waren meine Eltern? Ich sehe sie, während ich das niederschreibe, nicht –, dem neuen Wohnort näher kamen. André und Ludwig stolperten, wo immer sie gingen, über ihre eigenen Füße, als wir vom Hauptbahnhof zur Straßenbahn liefen, so sehr waren sie überwältigt und irritiert von den Autos, dem Verkehr, den Lichtern und Geräuschen, die unser Dorf, aus dem wir kamen, in Gedanken noch einmal kleiner und unscheinbarer machten, als es, geteilt in einen oberen und unteren Ortskern, tatsächlich war. Wenn ich an André und Ludwig denke, Ludwig, der verstorben ist und wie durch einen Fluch belastet alles Unglück dieser Welt auf sich und seinen Körper zog, beide, ein Zwillingspaar, knapp sechs Jahre jünger als ich, sehe ich sie immer an meiner Hand und über ihre eigenen Füße stolpern, der eine links, der andere rechts von mir, und sie stürzen nur deshalb nicht hin, weil ich sie fest an den kleinen, zarten Handgelenken halte. Es gibt ein Foto davon, aufgenommen kurz vor unserem Umzug nach Dresden, im Garten von H. N., Spätsommer, jetzt war es Winter, Anfang oder Mitte Februar, Schnee war gefallen, die Straßen grau, ich den Kopf nach unten gesenkt, Ludwig in die Luft schauend, irgendwohin im Reich seiner Träume, André zu mir blickend, in die Realität des Moments, und beide an meiner Hand. Wer ist das, neben mir links und neben mir rechts? Was habe ich zu tun? Was ist meine Aufgabe, meine Pflicht, meine Verantwortung? Sie zu halten, festzuhalten, damit sie nicht über ihre eigenen Füße stolpern? Kann ich es verhindern? Konnte ich verhindern, dass Ludwig so frühzeitig starb? Hätte ich es gekonnt haben müssen?

So etwas steht mir ins Gesicht geschrieben, so etwas lese ich aus dem Foto heraus. Und immer wieder – wo waren meine Eltern? War ich sie geworden? Vater und Mutter für André und Ludwig? Und Oma, war sie meine Mutter? Und wo war meine Mutter? Ich besitze kein einziges Bild der Familie, weder in meiner lose herumliegenden Fotosammlung in einer alten Kiste aus Holz, die auf einer Ablage in meinem Arbeitszimmer steht und in der ich, von Zeit zu Zeit und in trüben Momenten, nach etwas suche, das es nicht gibt, noch im inneren Bild des Erinnerns, auf dem ich meine Mutter sehe. Ich habe Bilder von meiner Mutter allein oder mit meinem Vater, aber nie in einem größeren, die gesamte Familie versammelnden Zusammenhang zu einem bedeutsamen Anlass wie meine Hochzeit etwa (mit achtzehn), die mich, bis zur Scheidung kurz vor dem Ende der D.D.R. (und vielleicht liegt auch darin schon eine versteckte Symbolik, ein Code) dreizehn zerrissene Jahre gekostet hat. Entweder war sie nicht da, oder das Bild hatte sie verschwiegen, ich weiß es nicht, sie fehlte, um dann, im letzten Moment, vielleicht doch noch zu kommen, wie bei Ludwigs Beerdigung, zu der sie erst nicht kommen wollte, um dann, im letzten Moment, eben doch noch zu kommen oder auch nicht zu kommen, ganz sicher nicht zu kommen, weil sie es nicht aushalten könne, wie sie mehrfach betonte, klagend und schluchzend am Telefon, sie in Dresden und ich in Istanbul oder sonst irgendwo, ich weiß es nicht. Genau weiß ich aber, dass ich mit André und Ludwig allein in Dresden angekommen bin, und mit unserer Oma natürlich, die mir jedoch das Gefühl, ich sei mit meinen Brüdern allein in Dresden angekommen, nicht nehmen konnte. Denn meine Oma war nicht meine Mutter, auch wenn sie es in einer anderen, vielleicht sogar stärkeren Weise doch war.

Schuld. Erinnerungsmythos [1]

Doch es gab noch ein weiteres Motiv, meine Ankunft in Dresden mit dem Gefühl einer grandiosen Hoffnung zu verbinden, einer Hoffnung, die nur eine Verklärung sein konnte und weniger mit einem neuen, anderen Leben und der Erwartung zu tun hatte, die Stadt würde mir jetzt etwas geben, das mir das kleine brandenburgische Siedlungsmilieu unweit der Havel mit einer Barackenschule im Stile eines Feldlazaretts, in der man nur bis zur fünften Klasse unterrichtet werden konnte, weil es an Räumen und Lehrern fehlte, einem verwilderten Sportplatz und einem Bus, der kaum wirklich fuhr, niemals hätte geben können, wie ich es nach außen vertrat, immer wieder: Ich freue mich auf Dresden! rufend, ich freue mich auf Dresden!, und dieser andere, tiefere und, wie ich es erst heute sagen kann, eigentliche Grund war die Hoffnung, eine Schuld loszuwerden, eine zutiefst mich quälende und im Inneren meiner Selbstverurteilung als geradezu untilgbar empfundene Schuld, wie sie durch ein Unglück, ein Versehen, eine Überreiztheit im Spiel über mich kam. Kurz vor unserem Umzug geschah es auf der weiten, von tiefen Bombenlöchern zerfurchten Heide hinter dem Haus, wo wir, ich und mein kleinerer Freund Robert, Cowboy und Indianer spielten, oder Russe und Nazi oder Nazi und Partisan, dass ich ihm, nachdem ich ihn in seinem Versteck aufgelauert hatte und selbst wie in einem Zustand von Rausch darüber war, nun gleich gewonnen zu haben und der Stärkere zu sein, der Gute, der Partisan, mit dem Pfeil meines gut gespannten Bogens ein Auge ausschoss, nicht gänzlich ausschoss, aber so stark verletzte, dass es an Sehkraft verlor und irgendwann später – denn ich hörte nicht auf, mich über eine noch erhalten gebliebene Kinderfreundschaft danach zu erkundigen, die ganze Zeit, die ich in Dresden verbrachte, hindurch – erloschen war.