9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Harper F

- Sprache: Spanisch

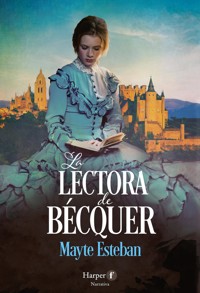

Entre la majestuosidad de los edificios de Segovia y los melancólicos versos de Bécquer, las vidas de la dulce Ana, el ambicioso Alvarito y el valiente Mateo se entrelazan en una historia donde el poder del destino se mezcla con el intenso magnetismo de la ciudad. La epidemia de cólera de finales del XIX ha dejado a Ana huérfana de madre, a lo que se sumará, años después, la ausencia de su padre, militar de la Academia de Artillería, que ha sido destinado a Cuba. Mateo Garrido es amigo de Ana desde niño, pues sus padres fueron cadetes a la vez en la Academia, y decide estudiar la carrera militar en la ciudad castellana siguiendo la estela familiar. Los Martínez han progresado mucho desde que eran suministradores de capotes para el Ejército. Ahora nadan en dinero, pero este no les da la consideración social que ansía Ramona. Para ello planea emparentar con algún militar y pone sus ojos en Ana como esposa para su hijo Alvarito. La lectora de Bécquer es el retrato de una ciudad pequeña en los albores del siglo XX, un pequeño mundo separado en dos por la muralla y por las convenciones sociales, que se desdibujan cuando llega San Juan. Sin embargo, en aquel 1902, las fiestas se teñirán de tragedia y pondrán a prueba el coraje de una muchacha que sobrevive aferrada las palabras de un poeta. «Mayte Esteban tiene el don de envolverte con su prodigiosa narrativa y te atrapa por completo; ríes, a veces lloras, pero no quieres que la novela termine. Leerla es, simplemente, una gozada». NIEVES HIDALGO «En esta novela, Segovia se convierte en un personaje más; aunque la mayoría son ficticios, queda espacio para algunos que de verdad pisaron esas calles de principios del siglo xx. Algunas situaciones están sacadas de la hemeroteca, pero hay otras que han sido convenientemente retocadas para acomodarlas a la trama porque, como todos sabemos, la vida es mucho más imperfecta que la ficción. Todo el entramado urbano y social de la novela se corresponde con un tiempo lejano, pero del que la ciudad conserva patentes sus huellas». MAYTE ESTEBAN

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 615

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

La lectora de Bécquer

© 2024 Mayte Esteban

© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónESTUDIO®

Imágenes de cubierta: Dreamstime.com

Mapa del interior: Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional CC-BY 4.0 ign.es

I.S.B.N.: 9788418976674

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Mapa

Dedicatoria

Cita

Prólogo

Primera parte

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Segunda parte

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Tercera parte

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Capítulo 52

Capítulo 53

Capítulo 54

Capítulo 55

Capítulo 56

Capítulo 57

Capítulo 58

Capítulo 59

Capítulo 60

Capítulo 61

Capítulo 62

Capítulo 63

Capítulo 64

Capítulo 65

Capítulo 66

Capítulo 67

Capítulo 68

Capítulo 69

Capítulo 70

Capítulo 71

Capítulo 72

Capítulo 73

Capítulo 74

Capítulo 75

Capítulo 76

Capítulo 77

Capítulo 78

Capítulo 79

Capítulo 80

DIARIO DE AVISOS

Epílogo

Nota histórica

Notas

Si te ha gustado este libro…

A Segovia

Yo quisiera escribirlo, del hombre

domando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo

suspiros y risas, colores y notas.

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, Rima I

Prólogo

Invierno de 1886, Segovia

Pedro inspiró una bocanada de aire para insuflarse ánimo. Destensó los hombros, se irguió y echó un vistazo al espejo, que le devolvió la mirada expectante de la niña que estaba sentada delante de él.

—No te muevas —le pidió con suavidad.

Cuando se sintió seguro, pasó el cepillo con delicadeza por el pelo negro de la niña y reunió unos cuantos cabellos sobre la coronilla, como le había visto hacer a su madre. Los sujetó con la mano izquierda, y después dejó el cepillo y tomó del tocador el lazo con el que debía anudarlos. La operación resultó tan infructuosa como las tres veces anteriores que lo había intentado. Los cabellos se le empezaron a escapar y le fue imposible conseguir que la cinta los sujetase con cierta elegancia.

Pedro Crespo era profesor de química, militar de rango, un hombre hecho y derecho que había afrontado grandes retos en la vida y estaba a punto de perder la paciencia por un simple lazo. Ana, la niña, debió de ver algo en su gesto a través del espejo del tocador y se apresuró a ayudarlo.

—¿Me dejas a mí? —le preguntó.

Él, rendido, le tendió el lazo y el cepillo. En unos instantes, ella logró lo que a él le parecía como el más difícil de los ejercicios que proponía a sus alumnos, los cadetes de la Academia de Artillería. Pedro, desde su posición tras la silla en la que Ana estaba sentada, le puso las manos en los hombros y le dio un beso delicado en el pelo.

—Creo que vamos a necesitar ayuda. Esto es demasiado complicado para mí.

—¿Dónde está María? —preguntó la niña, que llevaba dos días echando de menos a la criada de la familia.

—Se ha despedido. Pero no me refería a una criada, que también debemos buscar una, creo que necesitamos a alguien que me ayude a ocuparme de ti como es debido. Vamos, se nos acaba el tiempo y nos tenemos que marchar ya.

Ana se volvió para mirarle a los ojos. A sus nueve años, entendía que su padre estaba sobrepasado. Asintió con la cabeza. No pensaba ponérselo más difícil que aquel lazo.

Mientras se dirigían a la puerta, su sonrisa iluminó la casa de la calle Real, la de los Crespo, justo en el momento en que otra hacía lo propio en la casa de los Garrido, en la calle de la Plata: Hilario Garrido no había podido evitar que se le dibujase en la cara mientras apremiaba a su hijo Mateo a vestirse.

—Padre, ¿qué tiene que tener un buen soldado? —le preguntó el niño.

Hilario no se sorprendió por la curiosidad de su hijo. Le enorgullecía que le admirase. No hacía tantos años él soñaba con ser militar y se había esforzado en conseguirlo. Había puesto todo su empeño en ingresar en la Academia de Artillería. Tras aprobar el examen de cadete en Segovia, completó en la ciudad su formación militar de dos años. Nunca regresó a la capital, de donde era, acabó quedándose destinado en el Regimiento.

—Un buen soldado debe ser honesto, justo, honrado, valiente y también tener un gran sentido del honor. ¿Sabes lo que significan todas esas palabras?

—Claro que lo sé, tengo un diccionario.

Hilario sonrió. Mateo consultaba el diccionario a todas horas. Supuso un tremendo alivio que a Benito, hermano de Hilario, se le ocurriera comprarle aquel regalo hacía un año, pues las constantes preguntas de Mateo se habían relajado un poco desde que había aprendido a encontrar algunas respuestas él solo.

—Vamos, termina de vestirte. No podemos llegar tarde.

En el barrio de San Lorenzo, muy cerca de la fábrica de la loza, otro niño se vestía en su casa. Era Alvarito, el hijo de Álvaro Martínez. Su madre, Ramona, le había hecho confeccionar un traje del mejor tejido del mercado. Era algo demasiado caro para que no llamase la atención en el barrio de los arrabales separados, pero a Ramona todo le parecía poco para su hijo, y ellos se podían permitir buenos paños.

—Me pica —dijo el niño, e intentó rascarse por encima de los pantalones.

—Será solo un momento, hijo. Es que es muy nuevo. Aguanta un poco. —Ramona se quedó mirándolo con devoción—. ¡Qué guapo estás! ¡Pareces un príncipe!

—¿Y yo? ¿Y yo? —preguntó Laurita, una niña algo más pequeña, que llevaba un vestido azul oscuro rematado con lazos blancos.

—Sí, sí, claro, tú también estás guapa —dijo la mujer, sin hacerle apenas caso.

Laurita resopló ante la falta de atención de su madre, se dio la vuelta y se marchó de la habitación. Se colocó al lado de su padre, que los esperaba en la puerta de la casa, y le dio la mano.

—¿Vienen ya? —le preguntó este, mirándola desde las alturas.

La niña se encogió de hombros. Álvaro se volvió al escuchar a su mujer acercarse por el pasillo. Venía halagando a Alvarito.

—¡Un príncipe! ¡Si es que este niño parece un príncipe!

—Vamos, que se nos hace tarde —apremió Martínez.

* * *

La celebración de una misa por el alma de los segovianos fallecidos en la epidemia de cólera de 1885 había convocado a una muchedumbre en los alrededores de Santa Eulalia. El recuento de víctimas, una vez libre la pequeña ciudad castellana de la enfermedad, había dado como resultado más de doscientas vidas perdidas de todas las edades. La letalidad y la velocidad del contagio aconsejaron que en su momento no se velase a los muertos, como era costumbre, y los entierros de los mismos se hicieron en la más absoluta intimidad. La epidemia se declaró terminada en septiembre, pero la normalidad no había empezado a resurgir hasta aquellos primeros días del 86, a pesar de que meses antes, el 4 de octubre, se había cantado un tedeum en la catedral, en acción de gracias por haberse vencido la enfermedad.

Solo en aquel momento, seguros de que lo peor había pasado, las misas de difuntos aplazadas empezaron a extenderse por Segovia.

En el reducido espacio de las inmediaciones de Santa Eulalia, entre las nubecillas de vaho que el frío formaba delante de las bocas de todos, se podía palpar la tristeza, un luto que no solo se llevaba en las ropas de abrigo, sino que traspasaba las miradas. La de don Pedro, como le llamaban sus vecinos, aparecía como la de otros muchos: enmarcada por dos gruesas sombras que denotaban que la mayor parte de sus noches las pasaba insomne. Para la familia del comandante de artillería Pedro Crespo, la epidemia había sido devastadora. En tan solo unos días, Isabel, su esposa, y sus dos hijos menores, Rodrigo y Pablo, murieron. Solo Ana, de nueve años, y él mismo habían escapado de la enfermedad.

Mientras esperaba para entrar al oficio, la gente se daba los pésames atrasados.

Pedro había sentido, en los meses siguientes a la muerte de Isabel y los niños, que perdía la fe; la oración no le proporcionaba ya consuelo alguno. En los momentos duros, rezarle a un dios, de cuya existencia dudaba ahora, le había hecho afrontar algunas de las misiones en las que había participado por su condición de militar con una entereza admirable. En esos momentos, no sabía siquiera cómo enfrentar el día a día sin venirse abajo. Consideraba que era suficiente con que él hubiera extraviado aquella forma de consuelo; no iba a permitir que su niña también sintiera que no quedaba nada a lo que aferrarse y por eso la había llevado a rezar por su madre y sus hermanos. Quería que al menos ella conservara la esperanza de otra vida y la fe en un Dios misericordioso.

Antes de entrar en el templo, Pedro conversó unos instantes con el empresario textil Álvaro Martínez y su esposa Ramona. El matrimonio había acudido con sus hijos: Alvarito, algo mayor que Ana, y la pequeña Laura. Para ellos, por fortuna, la epidemia no había supuesto pérdidas personales. En cuanto se empezó a oír hablar de los primeros casos de cólera en la ciudad, Álvaro montó a su familia en una diligencia que los llevó a Bernardos, de donde era natural y donde tenía parte de sus negocios, que consistían en la fabricación de mantas y capotes para el Ejército. Su presencia en Santa Eulalia se justificaba por la necesidad de presentarles sus respetos a los militares con los que tenía tratos y que habían perdido a familiares en aquellos oscuros días.

—Ha sido una verdadera tristeza lo de su esposa y sus hijos. Lo sentimos muchísimo —dijo Ramona.

—Muchas gracias —le contestó Pedro.

—No debería haber permitido a doña Isabel acudir al lazareto para atender a los enfermos —añadió Álvaro—. Todo el mundo sabía lo fácil que era contagiarse.

—Lo intenté —afirmó Pedro—, créame que lo intenté, pero mi esposa era terca. Se ha ido con la pena de saber que nuestros hijos no lograron superar la enfermedad. Ojalá hubiera muerto unas horas antes, se habría ahorrado el dolor de ser consciente de que ellos tampoco sobrevivieron.

—¿Qué tal Ana? —preguntó Ramona, mirando a la niña, que en ese momento correteaba con Alvarito y otro muchacho de su edad.

—Hago lo que puedo. Supongo que está convencida de que su madre y sus hermanos están viviendo en un castillo en lo alto del cielo. Sé que tiene nueve años y no debería consentir que crea todavía en cuentos, pero prefiero que de momento esté tranquila. Habrá tiempo de contarle la verdad cuando crezca un poco más.

Pedro se quedó mirando a su hija. Sus grandes ojos negros sonreían a dos muchachos, a punto de enfrascarse en un juego con ellos, ajena al inmenso dolor que presidía la mañana, tan espeso y tan denso que lograba que el aire aplastase los hombros de la mayoría de los adultos. En aquel momento, otra mujer, la esposa de un militar, llamó la atención de Pedro, y este se despidió de los Martínez para atenderla.

Mientras hablaba con la mujer, Alvarito perseguía a Ana en un juego que consistía en darse caza y que tenía la dificultad de esquivar a la gente que se congregaba para la misa. La llevaba él, tenía que atraparla a ella o a Mateo Garrido, pero el niño no le interesaba; aunque había aceptado que jugase, Alvarito no le estaba prestando atención. Prefería perseguir a la niña, que, tal vez por ser algún año más joven, era mucho más lenta.

Cuando la tuvo a su alcance, la agarró del pelo y le dio un fuerte tirón.

—¡Eres un bruto! ¡Déjame! —gruñó Ana, intentando desasirse de su agarre.

—¡Suéltala! —le ordenó Mateo al llegar a su altura.

—¡Tú a mí no me dices lo que tengo que hacer! —Alvarito escupió a Mateo esas palabras y este se lanzó contra él.

Ambos se olvidaron de la niña y acabaron rodando por el suelo entre las piernas de la gente que esperaba la misa. Se pusieron perdidos los pantalones largos que habían estrenado ese mismo invierno y la chaquetilla de paño que imitaba la indumentaria de los adultos. Sus padres, al detectar la pelea, acudieron raudos a separarlos. Uno de los ojos de Alvarito acabaría morado en poco tiempo, y a Mateo le sangraba la nariz.

—¿Se puede saber en qué estáis pensando vosotros dos? —gruñó Hilario, el padre de Mateo.

—Ha sido él; ha tirado del pelo a Ana —dijo el niño, a la vez que se apretaba la nariz contra la manga, intentando contener la hemorragia.

La niña asintió con la cabeza, y apoyó al hijo de los Garrido con una sonrisa de agradecimiento, pero no pudieron escuchar su testimonio, porque en ese momento Alvarito perdió los papeles y empezó a gritarle a Mateo todos los insultos que se le ocurrieron, algunos de los cuales eran palabras que jamás se había atrevido a pronunciar en voz alta. No sintió que se pusiera colorado, como cuando pensaba en ellas. Le salieron solas y en tropel, con una rabia feroz contra aquel muchacho. Álvaro Martínez solventó la situación dándole un bofetón a su hijo que lo dejó mudo en un instante.

—Le aconsejo que haga lo mismo con el suyo, si quiere que algún día sea un hombre de bien —se atrevió a decirle el empresario a Hilario Garrido.

Pero este no abofeteó a Mateo. Miró al niño con severidad y, con un gesto, le instó a que se marcharan de allí. Antes de que dieran un paso, Ana se acercó a él y le tendió su pañuelo.

—Se va a estropear —le dijo el niño, pesaroso.

—Los pañuelos están para esto —contestó ella.

Él asintió y se lo llevó a la nariz. A pesar de lo aparatoso de la sangre, se mantenía digno, sin soltar una sola lágrima.

Alvarito, por su parte, lloriqueaba bajo el brazo de Ramona. Esta, sobreprotectora y orgullosa, criticó en voz queda a su marido por lo excesivo de su método para corregir el comportamiento de su hijo. Álvaro, que era un hombre recio y seguro en los negocios, tenía el defecto de achantarse ante ella y no continuó regañando a su primogénito.

El comandante Crespo también acudió para llevarse a Ana a la iglesia.

Los Garrido dejaron Santa Eulalia. Hilario prefirió marcharse con Mateo, que seguía sangrando y se había manchado la ropa.

—Yo solo quería que tratase bien a Ana —susurró el niño, cuando su padre y él estuvieron a salvo de oídos indiscretos.

—Lo sé, pero no hace falta reaccionar como un salvaje, Mateo; no es así como quiero que te comportes.

—Pero le estaba tirando de la coleta, y a Ana le dolía. ¡Ese niño es un imbécil!

—Mateo, controla tus palabras —le señaló Hilario, con severidad, pero con cariño.

—No hay una mejor para describirlo: «imbécil» es un adjetivo, está en el diccionario. Puedo usarlo si es el más adecuado.

Su padre le revolvió el pelo. Mateo era inteligente y un buen niño, noble y generoso, incapaz de dejar pasar una injusticia. Y listo, de eso no cabía duda, porque pensó que a él, a su edad, no se le habría ocurrido replicar, ni, mucho menos, contestar a su padre. También había que reconocerle en aquello cierta valentía o, quizá, temeridad.

—¿No dices que hay que ser justo? —preguntó Mateo.

—Sí, y noble, pero la conducta de hoy, por muy noble que haya sido tu intención, ha sido desmedida y merece un castigo. Eso también lo sabes, ¿verdad?

—Sí —contestó el niño, bajando la cabeza—. ¿Me vas a pegar?

—Nunca, Mateo. Deja que piense cuál será tu castigo mientras nos damos un paseo hasta la plaza Mayor. Quiero ser justo.

Hilario Garrido posó la mano sobre el hombro de su hijo al pasar por la Casa del Sello de Paños, en la calle de San Francisco, a pocos metros del impresionante acueducto romano. Mateo iba pensando que no le importaba el castigo. Ana le había sonreído y le había dado su pañuelo. Eso anulaba la congoja que pudiera causarle cualquier sanción que le impusiera su progenitor.

—Padre, nos hemos saltado la misa por el alma de madre —dijo, al darse cuenta de que, por su comportamiento, se habían marchado sin entrar en la iglesia.

El capitán Garrido detuvo sus pasos, puso ambas manos en los hombros de su hijo de once años y le dijo muy serio:

—Tu madre no necesita misas, Mateo. Era tan buena que estará a la vera de Dios, no lo dudes. Pero, si te quedas más tranquilo, iremos esta tarde al oficio de San Millán.

Mateo asintió mientras controlaba un suspiro.

Primera parte

Capítulo 1

Abril de 1896

Ana Crespo, que hacía unos días que había cumplido diecinueve años, había heredado la belleza serena de su madre y se lo recordaba cada día el retrato de ella que presidía la escalera. Sus profundos ojos negros y su cabello oscuro contrastaban con la blancura de su piel, de un modo similar al de la mujer que le había dado la vida y que seguía sonriendo desde la pintura. Para quien no las conociera tan bien como la hermana de su padre, podrían pasar por la misma persona. Su carácter era alegre, impaciente y mordaz, sin un atisbo de la tristeza que se le podía presumir a una huérfana de madre.

Ana bajó desde su cuarto a la cocina, donde la tía Candelaria terminaba de dar instrucciones para el desayuno a Josefa, la muchacha de dieciséis años que trabajaba como sirvienta.

—Buenos días, tía —saludó Ana nada más entrar en la cocina.

Después le hizo una carantoña al canario que cantaba en su jaula y le quitó a Josefa una de las galletas que había dispuesto en un plato.

—Buenos días, mi niña. Ha llegado carta de tu padre.

Candelaria, una matrona de mediana edad, soltera y entrada en carnes, señaló la misiva con la mirada. La había dejado en la bandeja del desayuno que la criada estaba a punto de llevar al comedor. Ana se lanzó a la carta, sin la paciencia necesaria para abrirla con cuidado, y acabó rasgando uno de sus lados. Siempre le causaba inquietud recibir cartas de su padre.

Pedro Crespo estaba destinado en Cuba. En 1893, Antonio Maura presentó al Parlamento de Madrid un amplio programa de reformas destinado a solventar el problema cubano, pero no fue aceptado, y la situación allí se fue complicando para España. Cuando en 1868 estalló en la isla la guerra entre España y los separatistas que pedían la independencia, se movilizaron efectivos militares, entre los que se encontraba el padre de Ana, que por entonces ya había ascendido a coronel. Por problemas de salud, hacía años que ejercía solo de maestro de la Academia de Artillería de Segovia, pero le habían requerido para instruir a los desplazados con los últimos avances en química aplicados a las armas.

No estar en primera línea nunca eximía por completo del peligro que cualquier conflicto bélico acarreaba, y Ana no se encontraba tranquila.

Desde el inicio de la insurrección en la isla caribeña, la península se encontró con la necesidad de reaccionar, pero el agotado Gobierno de Sagasta, más que eso, facilitó la alternativa a la oposición. Cánovas asumió la presidencia y, con la constitución del nuevo Gobierno, en marzo, se planteó el enorme reto de organizar financiera y militarmente la guerra cubana. Martínez Campos fue enviado con nuevos recursos militares y con la misión de adoptar una política dura e intransigente, pues las medidas pacificadoras de 1878 no daban resultados.

A lo largo de 1895 la insurrección se extendió por toda la isla, y se hizo imprescindible el envío de nuevos refuerzos militares. En mayo de ese año habían salido de España más de dos mil quinientos hombres, a los que se unieron casi diez mil en junio, y cerca de treinta mil en agosto.

El padre de Ana fue de los primeros movilizados y por eso hacía casi un año que estaba fuera de casa.

Con tantos nervios que incluso le temblaban las manos, Ana se sentó en una silla de la cocina y comenzó a leer:

Querida hija:

¿Cómo te encuentras? Lo primero que quiero que sepas es que yo estoy bien. Te extraño mucho, cada día pienso en ti y en la falta que me hace tu cariño. Espero que perdones el haberme alejado de ti, pero el deber me llamaba, y sabes que un militar tiene un compromiso con su patria. Juré defenderla y es lo que estoy haciendo.

Aquí las cosas progresan. Después de unos primeros meses en los que los insurgentes no atendieron a las medidas de Martínez Campos, que pretendían poner fin a esto cuanto antes, la llegada de Weyler al frente de la capitanía general lo ha cambiado todo. Estamos siendo más contundentes con la guerrilla y vamos recuperando terreno poco a poco. Espero que esto siga así y en poco tiempo me pueda encontrar a tu lado. Te voy a dar el beso más largo que recuerdes.

Saluda a mi hermana y dile que te malcríe todo lo que no puedo yo.

Tu padre, Coronel Pedro Crespo

Terminó de leer la carta con una sonrisa. Su padre estaba bien y parecía que la guerra se iba encauzando; él sugería incluso que la balanza se inclinaba del bando del Gobierno. Tal vez, siendo muy optimista, para el verano pudieran de nuevo abrazarse y recibiera ese beso eterno que ella también anhelaba.

Miró a Candelaria.

No hacía falta que le dijera que su padre le mandaba cariñosos recuerdos, porque había leído la carta en voz alta, pero de todos modos se lo quiso repetir. Al ir a hacerlo, la encontró con la mirada empañada, limpiándose unas lágrimas de los ojos.

—¿Qué pasa? —le preguntó, y se levantó de la silla y la abrazó.

—Ay, perdona, pero es que no me gusta nada que tu padre esté tan lejos y en medio de una guerra.

—Pero, tía, él asegura que se encuentra bien y que las cosas progresan. —Después de decirle esto le dio un cariñoso beso.

—¿Y tú lo crees? ¿Tú crees que le dejarían enviar una carta donde contara otra cosa?, ¿Qué la guerra causa bajas o que no se cumplen objetivos? ¿Tú no le conoces lo suficiente como para saber que jamás te dirá que no está bien y que no daría ninguna información que lo comprometa a él o al Ejército?

Ana se empezó a preocupar. Candelaria llevaba razón, su padre era, ante todo, un hombre de honor y, además, jamás había permitido que una sola de sus inquietudes saliera al exterior y perturbase su vida. Sabía que había sufrido por la muerte de su madre y sus hermanos, pero no porque él se lo hubiera dicho o lo hubiera demostrado. No había habido lágrimas; todo lo más, le había oído levantarse de madrugada en las eternas noches de insomnio del primer año sin su esposa y sus hijos. Después, cuando el dolor remitió, Pedro volvió a ser él y se concentró en Ana. Siguió con su trabajo, ascendió y desde hacía unos años se ocupaba de formar a los doscientos setenta cadetes que llegaban cada año de todas partes de España a la Academia de Artillería de Segovia. Eso solo cambió cuando requirieron sus conocimientos de química en Cuba y no dudaron en movilizarlo.

—Mira su letra: no tiembla. —Ana le tendió la carta a Candelaria para que se convenciera de lo que le decía y para convencerse a sí misma de que era así.

Esta la tomó en sus manos y estudió los trazos y los vio firmes y seguros.

—Creeremos en eso entonces —dijo, y se secó las últimas lágrimas—. Y ahora vamos a desayunar. Se te está enfriando la leche.

Ana se movió y uno de los lazos de su vestido se enganchó en la madera de la mesa y se desgarró.

—¡Vaya! ¡Qué fastidio! ¡Ahora tendré que cambiarme!

—Puedo coserlo en un momento —dijo Candelaria.

—No creo que se pueda —añadió la muchacha, mirándolo con atención—. Se ha desgarrado. ¿Tienes más lazo en tu cesto de costura?

Candelaria se quedó pensando, pero enseguida negó. Había usado los últimos retazos para ponerlos en un bonito jersey que había tejido para el nieto de una vecina.

—No importa. Iré a comprar más. ¿Vendrías conmigo? ¿Y podemos ir a la tienda de brocados y blondas de la calle Real, o a la sombrerería que está en la esquina de la calle de la Luna? He visto un sombrero nuevo precioso que me gustaría enseñarte.

Candelaria suspiró.

—Iré, pero solo veremos ese sombrero. Tienes más de los que te puedes poner. Una cosa es que tu padre me pida que te malcríe, y otra muy diferente, que yo vaya a hacerlo.

—¡Gracias! Solo a mirar los sombreros; te prometo que solo compraremos lazo.

Le dio un beso a su tía. Enseguida Josefa la siguió, con la bandeja en la mano para llevarla hasta la sala donde desayunaban. La casa, grande y de varios pisos, abría su portal a la calle Real, y las ventanas traseras daban a Santa Engracia, dejando ver las estribaciones de la sierra de Guadarrama. Segovia les regaló aquella mañana la deliciosa estampa de las últimas nieves del invierno en las cumbres.

Capítulo 2

Poco después de las diez de la mañana, Ana y Candelaria salieron de la casa y enfilaron por la calle Real hacia la sombrerería. Esta quedaba un poco más arriba, en la esquina del callejón de la Puerta de la Luna.A esa hora esquivaron a carromatos y peatones y, además, caminaron poniendo cuidado, porque había llovido por la noche. El suelo empedrado no era firme; más bien se veía maltrecho y descuidado, casi tanto como la ciudad entera. Se habían formado charcos en las oquedades de los adoquines hundidos, que amenazaban con ensuciarles los bajos de los vestidos. Ambas caminaban pendientes del suelo, a la vez que alzaban sus faldas el palmo necesario para mantenerlas limpias.

Aquella precaución provocó que Ana no se percatase de que un joven bajaba por la calle y se dirigía hacia ella. Frente a la Casa de los Picos, su voz la sobresaltó.

—Buenos días, señorita Crespo.

Ana levantó los ojos, y su mirada tropezó con un militar uniformado: Mateo Garrido. El joven, moreno y de ojos verdes, la rebasaba en más de una cabeza.

—¿Desde cuándo he dejado de ser solo Ana?

Mateo había decidido abandonar la familiaridad en el momento en que le llegaron los rumores que, revoloteando de puerta en puerta, como un secreto mal guardado, recorrían con insistencia Segovia, rumores que voceaban la futura unión de Ana con Alvarito Martínez.

Ramona se había encargado de sembrarlos. La posición social de los Crespo era idónea para sus planes, y Ana suponía un negocio más, una pieza única, el diamante de esa caza de prestigio que se había convertido en una obsesión para ella. Por mucho que a los Martínez el dinero les desbordase los bolsillos, seguían siendo antiguos comerciantes que provenían de los arrabales, gente sin lustre. Los Crespo representaban un escalón en el que apoyar su ascenso. Como su casa, que se alzaba en el quiebro de la calle Real, a dos pasos de la desaparecida puerta de San Martín, Ana y Pedro se movían en el límite de las dos realidades que conformaban Segovia: tenían el respeto de unos y de otros, ese que ni el brillo de sus caudales proporcionaba a los Martínez.

Don Pedro, aunque no estuvo de acuerdo con el compromiso, no había sido claro con la matrona; le había dado una respuesta tan ambigua que la mujer, por su cuenta, interpretó que sería un sí en cuanto él regresara de Cuba.

Mateo se odiaba por no haber hablado con Hilario, su padre, de los sentimientos que albergaba hacia Ana, y por no haberse postulado como su futuro esposo. Si era sincero, había pensado esperar hasta ascender más en el Ejército para así tener algo que ofrecerle. No se le había ocurrido que Alvarito pusiera sus ojos en ella. Cuando Mateo escuchó la noticia de la futura boda, asumió que sus posibilidades con Ana se habían desvanecido.

Hilario Garrido viajó a Segovia desde Madrid a los veinte años para estudiar en la Academia de Artillería. A finales de verano, recién llegado, conoció a Pedro, que procedía de Santander. Después de presentar los documentos necesarios —fe de bautismo, ciudadanía española y documento de buena conducta—, se examinaron en el Alcázar y ambos aprobaron. Tras depositar la fianza en el colegio, iniciaron sus estudios como cadetes, durante los que compartieron un piso en la calle de San Antón, cerca de la parroquia de Santa Eulalia.

Tras graduarse, los dos decidieron permanecer en la ciudad; Hilario, porque se enamoró de una segoviana, y Pedro, de la posibilidad de convertirse en maestro en la Academia. Este había dejado una novia en Santander, volvió a buscarla y, ya casados, se asentaron en la ciudad castellana.

Su amistad de estudiantes se prolongó el resto de sus vidas, unidos por su profesión, fortalecidos los lazos cuando enviudaron por la epidemia de peste.

Ana y Mateo habían crecido con la misma cercanía que si fueran familia.

—Ya somos mayores, Ana —dijo Mateo.

—Y también he crecido contigo; nuestros padres son como hermanos. ¿A qué se debe tu insistencia en llamarme «señorita»?

—Como militar, solo está siendo educado, ¿no es cierto, señor Garrido? —preguntó Candelaria.

—¿Tú también? —protestó Ana cuando su tía se excedió en las formalidades con Mateo.

Este se echó a reír. Le gustaba el carácter de la hija del comandante. Desde que tenía recuerdos le gustaba todo de ella, pero no había mostrado demasiada habilidad a la hora de señalárselo, y el imbécil de Alvarito —en su mente, desde pequeño, siempre era «el imbécil de Alvarito»— le había ganado la partida.

—¿Dónde vais? Parecía que llevabais prisa —preguntó Mateo, cambiando de tema.

—A la tienda de brocados y blondas y a la sombrerería, necesito lazo para arreglar uno de mis vestidos y creo que en alguna de las dos habrá.

—Habrá lazo y sombreros. ¡Por Dios, lo que le gusta a esta muchacha un adorno! —añadió Candelaria.

Mateo volvió a reír después del comentario de la mujer y de la cara de enfado que compuso Ana. Esta, enseguida, se centró en el muchacho.

—Y tú, ¿dónde vas tan guapo?

Sin poder evitarlo, Mateo se sonrojó un poco. Ana ejercía en él tanta fascinación que a veces se comportaba como si fuera un chiquillo.

—Muchas gracias por el cumplido —dijo—. Iba a tu casa, hay algo que quiero contarte.

Adoptó un gesto serio que puso en alerta no solo a Ana, sino también a su tía.

—¿Le ha ocurrido algo a tu padre? —preguntó la muchacha, preocupada.

—No, no, de hecho, he recibido carta de él, y dice que las cosas van bien en Cuba.

Ana dejó escapar el aire que había retenido en los pulmones.

—¿Lo ves, tía? ¡Todo está bien! Nosotras también hemos recibido una carta de mi padre. Deben de haber venido en el mismo correo. Ella tenía miedo de que no nos estuviera contando la verdad.

—Mi padre dice que todo se va tranquilizando desde que ha llegado Weyler con órdenes más tajantes. Puede que esto no dure demasiado.

—Dios te oiga y ambos regresen muy pronto. Y si no es sobre tu padre —preguntó Ana—, ¿qué es lo que me querías contar? ¡No me digas que has encontrado novia!

Mateo suspiró. Si fuera así, las noticias que debía darle serían mucho más llevaderas.

—Me voy a Cuba —le dijo, sin demorarlo más.

A Ana, la sonrisa, que de normal era pura miel, se le borró del rostro. No podía ser. Mateo no se podía marchar también a la isla. ¿Es que todo el mundo iba a dejarla sola?

—Pero… ¿por qué? ¿Cómo vas a irte? ¿Hacen falta más soldados? ¿No se supone que la insurrección terminará pronto?

Las preguntas le salieron a Ana de los labios como si fueran disparos, una detrás de otra, con la ansiedad de quien siente tambalearse el mundo a sus pies.

—Todo va bien, pero necesitan más efectivos para que no se alargue. Es mi deber. Regresaré enseguida.

—¿Te han movilizado? —preguntó.

Ana sabía que estaban convocando a muchachos de Segovia. Le habían llegado además noticias de unos cuantos de La Granja y hasta alguno de El Espinar, gente humilde que debía incorporarse al Ejército de inmediato para defender la isla. Se rumoreaba que uno de ellos era Alvarito Martínez, que había recibido la carta para alistarse, pero dos mil pesetas, entregadas oportunamente por sus padres para financiar al Ejército, le habían sacado de las listas. Los Martínez eran de esas familias que podían permitirse el evitar ir a la guerra.

—Algunos artilleros iremos voluntarios, Ana.

Al escucharlo, la muchacha se quedó muda. Las emociones se le anudaron en la garganta y tuvo que obligarse a inspirar una bocanada extra de aire para no ahogarse y pronunciar muy bajito la siguiente pregunta:

—¿Cuándo te vas?

—Mañana partimos en la diligencia hacia Madrid.

El gesto de la muchacha fue espontáneo. Soltó las faldas de su vestido color crema, que aún llevaba sujetas para no mancharse los bajos, y se lanzó a los brazos de un asombrado Mateo, que se quedó rígido ante la repentina e inesperada muestra de cariño. Cuando reaccionó, rodeó con sus brazos a Ana. Se hubiera quedado así para siempre, en medio de la calle Real, con todo el mundo observándolos, pero un carraspeo nervioso de Candelaria le devolvió a la realidad.

Con delicadeza, la apartó de su cuerpo y la miró a los ojos.

—Prométeme que te cuidarás —dijo ella, y las palabras le salieron estranguladas y con una entonación tristísima.

—Prométeme tú que harás lo mismo.

—Y que volverás.

—Créeme, no está en mis planes quedarme allí para siempre —dijo Mateo.

Ana tragó saliva y le pidió a Candelaria que se marcharan, antes de que el joven se percatase de lo mucho que la noticia la había perturbado.

Mateo se quedó mirando cómo se alejaba.

Capítulo 3

A media tarde, Candelaria se sentó a coser los lazos del vestido de Ana aprovechando la luz primaveral que entraba por la ventana, mientras esta sostenía en las manos Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer.

—Esto ya está —dijo la mujer al cabo de un rato, y puso el vestido encima de la mesa para comprobar que no se había dejado nada.

—Gracias —contestó Ana, y sonó tan apagada como el cabo de una vela a punto de terminarse.

Ana apenas había picoteado la comida de Josefa y llevaba toda la tarde taciturna. Candelaria la conocía demasiado bien como para ignorar que se debía a la marcha de Mateo. Esos dos muchachos parecían el uno para el otro. Desde niños, su complicidad, su confianza, el apoyo que se demostraban, llenaba de luz sus encuentros. Quizá fuera normal que Ana aún no hubiera descubierto que el amor se trataba de eso, pero ¿Pedro? ¿No había sido capaz de aventurarlo? Se preguntaba por qué no había cortado de raíz las pretensiones de Ramona, cuando se presentó con su hijo una tarde y sugirió que los chicos iniciaran un cortejo. Ana y Alvarito eran como el agua y el aceite. Podrían estar juntos, pero eran tan distintos que nunca llegarían a formar parte el uno del otro.

En cambio, Mateo…

El chico era guapo, listo y siempre se rendía a ella. La sonrisa bobalicona de su rostro cuando la miraba bastaba como prueba. Y a Ana le pasaba lo mismo, solo hacía falta recordar que ese mismo día se había echado en sus brazos sin valorar que estaban en medio de la calle.

La mujer sabía que no debía permitir que Ana se expusiera a chismorreos; la ciudad era pequeña, y las malas lenguas estaban siempre dispuestas a moverse entre susurros, horadando reputaciones como los ríos erosionan las piedras a su paso. Su hermano la había dejado al cargo de cuidarla, desde que murió su madre hacía una década, y no podía defraudarlo; mucho menos ahora, que él tampoco estaba en Segovia.

—¿Te resulta interesante el libro? —le preguntó Candelaria a la muchacha para espantar los derroteros de sus pensamientos.

Ana lo volteó, observó la portada y suspiró.

—No me he enterado de nada.

—Llevo un rato mirándote y no has pasado ni una página, chiquilla.

—Lo sé.

—¿Qué te sucede? —preguntó la mujer, a la vez que acercaba una silla y se sentaba a su lado.

Ana puso el libro en su regazo sin molestarse en marcar la página por la que iba su lectura.

—¿Por qué también tiene que marcharse Mateo?

—Es su deber como militar, supongo.

—¿Por qué se van todas las personas que quiero?

Los ojos le brillaban por efecto de las lágrimas, que se empeñaba en no dejar que rodasen por el rostro. Apenas hablaba de su madre y hermanos. El tiempo los había ido diluyendo en sus recuerdos, y solo alguna vez le preguntaba a Candelaria alguna curiosidad que tenía sobre Isabel o sobre Rodrigo y Pablo.

—Tu padre y Mateo volverán muy pronto; tú misma lo has dicho esta mañana. No pienses en nada malo.

Ana miró a su tía y quiso creer en sus palabras. El año sin su padre se le había hecho largo y sumarle que tampoco Mateo estaría en los siguientes meses complicaría la espera.

—Voy a pedirle a Josefa una manzanilla —le dijo Candelaria—. ¿Quieres una?

—Sí, te acompaño a la cocina.

Dejó el libro sobre la mesita, en la que todavía estaba el vestido, y se dispuso a bajar con su tía, pero no le dio tiempo apenas a moverse. Un griterío en la calle hizo que las dos mujeres se mirasen preocupadas.

—¿Qué estará pasando?

Se asomaron a la ventana que daba a Santa Engracia. Enseguida llegó un potente olor a quemado y, cuando miraron hacia el acueducto, vieron una columna de humo que perturbaba el limpio azul del cielo de aquella mañana.

—¿Sabéis qué ha pasado? —gritó Ana a unas personas que hablaban en un corrillo en la calle.

Se encogieron de hombros. Veían el humo, como ellas, y lo olían, pero sin ubicar su procedencia. Un chiquillo llegó corriendo en esos momentos, y un hombre le preguntó si sabía algo.

—Hay un incendio en una de las casas de los arrabales, de las que están al otro lado del acueducto. Piden que vaya la gente para ayudar a sacar a las personas que se han quedado dentro. Yo voy a buscar a mi padre a San Millán.

Salió corriendo sin dar más explicaciones.

—Ana, cierra la ventana —le pidió Candelaria—, que no se meta el olor en la casa.

—¿Puedo ir a ayudar? —preguntó la chica.

—¿Qué ayuda vas a poder darles tú? ¿Pretendes sacar a la gente con tus propias manos?

Sabía que no era buena idea: ¿cómo podía ella entrar en una casa en llamas y cargar con una persona herida? A la vez, pensar en quedarse cruzada de brazos le provocaba una inquietud difícil de controlar.

—Es verdad, no voy a poder ayudar, pero me preocupa lo que está sucediendo, pobre gente.

—A mí también. No es que esté muy cerca, pero todas estas casas están hechas de madera seca como la piel de una vieja y, como el incendio se extienda, puede que ardan algunas más. Dios no quiera que llegue hasta aquí y urja que corramos.

Las dos mujeres se encaminaron a la cocina, con la preocupación danzando en sus mentes.

Ana recordó algo de repente y volvió a la sala corriendo.

—¿Adónde vas?

—¡Nos hemos dejado al canario en la ventana! —gritó.

Candelaria pensó que la había educado bien, a pesar de todo, a pesar de ser una vieja solterona de Santander que jamás pensó encontrarse viviendo en Segovia con la responsabilidad de encargarse de una niña. Ana era compasiva hasta con un pajarillo. ¿Cómo no iba a preocuparse por Mateo o por su padre?

Capítulo 4

Mateo terminó de hacer su exiguo equipaje después de comer y aún le quedaba la tarde libre. Germán Rubio, el compañero con el que se marchaba, le había dicho que quería despedirse de una muchacha de la que andaba enamorado, así que él tenía dos opciones: quedarse en casa, o decirle adiós a la ciudad antes de tomar la diligencia de Madrid al día siguiente en la plaza Mayor. Un pausado y solitario paseo por sus calles le permitiría atrapar en la memoria rincones y edificios, los que permanecían en pie y hasta los que se habían rendido al tiempo y dejaban ver sus cimientos, y llevarlos vívidos en su mente hasta la lejana Cuba.

Para ese último recorrido, decidió no vestir el uniforme; debía presentarse con él impoluto en Madrid y no quiso arriesgarse a ensuciarlo. Vestido de civil, dejó la casa de su padre en la calle de la Plata y se encaminó hacia el acueducto.

Cuando quedaban unos metros para arribar en el Azoguejo, le alcanzó el alboroto a la vez que un denso humo que inundaba la plaza y se desplegaba por las calles adyacentes. La gente gritaba que ardía una casa, y solo tuvo que echar un rápido vistazo para dar con la ubicación de la vivienda. La destartalada casucha era una de las chabolas que se alineaban al otro lado del vetusto acueducto, entre el límite de los arrabales y la carretera de Boceguillas. Corrió hacia ella y lo que vio al llegar le sobrecogió. Un vecino salía medio asfixiado con una pequeña desmayada en los brazos y cubierto de negro.

—¡Vamos, chaval, haz algo! —le gritó—. ¡Hay más niños dentro!

Mateo escuchó los gritos de los pequeños y no se lo pensó. Tiró su chaqueta al suelo y corrió hacia la puerta de la casa. Una mujer lo detuvo antes de que entrase; traía un pañuelo empapado con agua y le pidió que se lo pusiera delante de la boca. El muchacho lo hizo y, sin entretenerse más, se introdujo en la chabola. Aunque a esa parte de la casa no había llegado el fuego, el humo actuaba como una tóxica neblina que le provocaba escozor en los ojos y le obligaba a toser, impidiendo que pensara con claridad y se orientase. Fueron los gritos de los niños los que le ayudaron a avanzar por lo que parecía la antesala del infierno. El calor era insoportable, pero nada comparado con la sensación de ahogo que provocaba el humo cuando se colaba en sus pulmones. No veía y valoró rendirse, salir y tomar aliento para volver a intentarlo con algo más de energía. Estaba a punto, cuando tropezó con un pequeño cuerpecito aovillado en el suelo. Lo recogió y salió con él en los brazos.

Una mujer, que lloraba desconsolada en las inmediaciones del incendio, se soltó del agarre de otra que la sostenía y se lanzó hacia él.

—¡Gracias, muchacho! ¡Gracias! ¡Gracias!

El pequeño empezó a toser y se lo llevaron con su madre lejos de la chabola, que parecía que aguantaría poco en pie por cómo se elevaban las llamas en su parte trasera.

Mateo se agachó, mientras se quitaba el pañuelo de la boca. Necesitaba respirar aire limpio y recuperar el aliento que había perdido, pero tampoco allí parecía encontrarlo. Su incursión en la casucha apenas duró tres minutos interminables por lo enrarecido del aire.

—¿Estás bien? —le preguntó un hombre mayor, a la vez que le ofrecía un poco de agua, para que se aclarase la garganta, de uno de los cubos con los que trataban de apagar las llamas.

—Creo que sí —contestó, tras beber la mitad de la taza desportillada que le dio.

—¡Hay más niños dentro! —se oyó gritar una voz.

Mateo vertió el resto de agua en el pañuelo y se volvió a cubrir nariz y boca para entrar a la casucha.

—¡No lo hagas! —le gritó el anciano, que veía que se habían empezado a producir algunos derrumbes y que la chabola no aguantaría mucho más en pie.

—¿No los oye? ¡Hay niños, hay que sacarlos! —vociferó Mateo.

—Pero no entres tú; ¡ya has sacado a uno!

—Y ¿quién lo hará? ¡¿No ve que hay mucha gente mirando, pero nadie actúa?! —gritó, más furioso de lo que se había sentido nunca.

No creía que las oraciones que murmuraba la gente con fervor fueran a servir de nada si alguien no tomaba la determinación de arriesgarse a entrar a buscarlos.

Y si no lo hacía nadie, bien sabía ese Dios al que rezaban que lo haría él.

El hombre que había acarreado a la primera niña también había vuelto a entrar y salía con otra criatura en los brazos. Mateo fue consciente de que esta no respiraba en cuanto la depositó en el suelo, donde cayó como un fardo desmadejado. El tiempo se estaba agotando para los pequeños y, si se entretenían en discusiones, en muy pocos minutos no habría nada que hacer.

Corrió de nuevo hacia la puerta y entró.

Si la primera vez aquello le pareció el infierno, esa segunda impresión fue aún peor. Mucho más humo provocaba que respirar fuera una proeza, y enseguida se percató de que ya no se oían gritos que pudieran orientar sus pasos. Intentó vislumbrar algo, pero los ojos le lloraban, el humo lo emborronaba todo y la vista no le devolvía ninguna sensación de la que pudiera fiarse. Cuando creía que no aguantaría ni un segundo más, en un rincón, tropezó con otro pequeño doblado sobre sí mismo; era apenas un bebé, un niño diminuto que no le costó cargar en los brazos hasta el exterior.

Cuando salía por la puerta, Mateo oyó el crujido de la viga del dintel, que se rendía al poder del fuego.

Solo le dio tiempo a lanzar al niño afuera, justo antes de recibir un impacto brutal y perderse en la oscuridad.

Capítulo 5

Costó más de tres horas, pero entre los vecinos y las autoridades sofocaron el incendio. Segovia entera murmuraba que la chabola la ocupaba una viuda, una de las lavanderas del Clamores, con sus hijos, a los que había dejado solos mientras echaba unas horas limpiando en una casa. Era una pobre mujer que se dejaba las manos para ganar unas perras con las que alimentar a aquellas cuatro bocas y pagar el alquiler de ocho pesetas de aquel mísero lugar.

En las siguientes horas, la historia voló por las calles de la ciudad y se le fueron añadiendo detalles: que si eran cuatro hermanos, que si habían provocado el incendio jugando, que si tres de ellos habían sobrevivido, que si una de las niñas ya salió muerta en brazos del hombre que la rescató. Los que estaban vivos habían inhalado mucho humo y sus vidas seguían corriendo peligro, por lo que los habían subido en un carro a toda prisa y los habían trasladado al Hospital de la Misericordia.

Todo esto se lo contaba a Ana, en el zaguán de su casa, una vecina, una de las muchas que se habían acercado hasta las inmediaciones del siniestro.

—¡Qué horror! Ha tenido que ser terrible —decía la muchacha.

—La pobre madre no puede parar de llorar, se siente muy culpable. Lleva dejándolos solos mucho tiempo, porque no tenía otra opción; el padre murió y se tiene que ganar el jornal con lo que sea. Nunca había pasado nada, pero mira ahora —dijo la mujer—, se ha quedado sin casa y, lo que es peor, ha perdido a una hija.

—Benditos sean esos dos hombres que han entrado a buscar a los niños —añadió Candelaria, que se acababa de unir a ellas.

—Me da pena el joven, también se lo han llevado al hospital y no se movía cuando lo recogieron. No estoy segura de que no estuviera muerto ya.

Ana se sintió sobrecogida. El valiente gesto del muchacho no había sido recompensado con vítores, aplausos o una medalla, sino que, si era cierta la apreciación de su vecina, le había costado su vida.

—Esperemos que no sea así y que se recupere cuanto antes.

—Dios la oiga.

La vecina se santiguó mientras decía esas palabras; parecía no tener prisa, y se entretuvo en volver a narrarle los hechos a la tía de Ana. Ambas siguieron un rato más de cháchara en el zaguán de la casa, que permanecía con las portadas abiertas de par en par. De no haber sido así, no habrían visto subir por la calle Real al capellán de la Academia, al que conocían bien. El hombre, que estaba algo grueso, jadeaba por el esfuerzo de caminar mucho más rápido de lo que le permitía su físico.

—¿Dónde va tan rápido, don Rafael? —preguntó Candelaria.

El capellán, casi agradecido por la interrupción de su carrera, se paró un momento para recuperar el resuello. La cuesta arriba por la calle Real le estaba pasando factura a sus piernas y a sus pulmones.

—Llevo mucha prisa; me han avisado de la gravedad del muchacho herido en el incendio, y voy a darle la extremaunción. No dudo de que Dios lo acogerá en su seno después de una acción tan noble, pero espero llegar a tiempo para poder ampararle en estos momentos tan delicados.

—¿Y por qué va usted? —preguntó Ana.

La ciudad estaba sembrada de parroquias, algunas cercanas al hospital. No entendía por qué el capellán de la Academia tenía que ir hasta allí, y más viendo la lentitud del hombre. Si el muchacho había quedado tan grave, era hasta posible que no llegase a prestarle auxilio espiritual.

—¿No lo saben? Es Mateo, el hijo del capitán Garrido, uno de los mejores alumnos de nuestra Academia; acabó sus estudios con unas notas excelentes en todas las materias. Una lástima; es un gran muchacho. No sé si estaban informadas de que mañana mismo partía para Madrid para unirse al batallón que viajará a Cuba a defender los intereses de la Corona.

—¿Mateo?

A Ana le salió un grito estrangulado cuando pronunció su nombre. Ni lo pensó, entró corriendo a la casa y al instante salió con una chaqueta y el sombrero.

—Voy con usted —dijo, dirigiéndose al capellán.

—Pero, ¡Ana! —Candelaria sabía que no era conveniente que se marchase con el capellán. Si aquella reacción llegaba a oídos de la ciudad, quizá le trajera problemas.

—¡Tía, tengo que ir! ¡Es Mateo! Vamos, don Rafael.

Candelaria no pudo retenerla, ni una fuerza de la naturaleza habría podido parar a Ana, que se unió al trote del hombre de iglesia de camino al hospital. A buen paso, llegaron hasta el templo de San Martín. Desde allí subieron las escaleras y, por calles estrechas, ruidosas y zigzagueantes, se internaron en la Cabritería. Dejaron atrás carnicerías, pescaderías, tabernas y figones y, en unos quince minutos, se plantaron en las puertas del hospital. Ana, sin notar el cansancio; el susto que llevaba en el cuerpo había anulado esa sensación. El hombre, asfixiado, incapaz de seguir el ritmo de la muchacha.

En cuanto entraron en el recinto del hospital, una monja, tras las atropelladas preguntas del capellán, les indicó dónde se encontraba la habitación en la que tenían al militar de la Academia.

—Creo que deberías esperar fuera, Ana —le dijo.

—¿Por qué? Padre, prometo no hablar, pero no me deje al margen. Mateo es mi amigo desde que nacimos. Quiero estar cerca de él.

Ana se resistía a llorar, pero la humedad de sus ojos y el temblor de su voz delataban su ánimo. Esa misma mañana le había preocupado mucho la marcha de su amigo a la guerra, la posibilidad de su muerte y, como una macabra paradoja, donde parecía haberle esperado era en su propia ciudad, a los pies del acueducto.

¡Qué ironía!

—Acompáñenme —dijo la hermana.

Siguieron a la monja por un pasillo hasta una habitación que solo ocupaba Mateo. Lo aislaron por lo delicado de su estado y porque se había corrido la voz de que era él quien había salvado a los niños y querían mantenerlo tranquilo. A esa zona del hospital no podían acceder las visitas ni cualquier curioso que quisiera enterarse de cómo evolucionaba. Permanecía tumbado en la cama, con los ojos cerrados y muy quieto. Aún tenía restos de hollín por la cara y los brazos y, si no fuera por el leve movimiento de su pecho, podrían pensar que había muerto. Sin embargo, no era así; con trabajo, pero respiraba, luchando por conservar la vida.

—No debemos molestarlo demasiado. Todavía hay esperanza —les dijo la monja.

—No lo haremos, hermana.

El capellán se acercó a él y enseguida se dispuso a prepararse para el ritual. Le pidió a la religiosa que se quedara para asistirle, dudaba mucho de que Ana supiera conducirse en esa situación que a buen seguro era nueva para ella.

—La paz sea a esta casa —dijo.

—Y a todos los que habitan en ella —respondió la monja.

El hombre colocó los santos óleos sobre una mesa y, revestido con la sobrepelliz y la estola morada, presentó la cruz a Mateo para que la besase. Su inconsciencia solo le permitió al capellán acercársela a los labios; luego, con enérgicos movimientos, roció con agua bendita la habitación.

—Asperges me… Exaudi nos… —murmuraba—. Oremus…

Ana apenas ponía atención a las palabras de don Rafael. El cura empleaba el latín y seguía un ritual aprendido, repetido en innumerables ocasiones, mientras ella, callada en un rincón de la habitación, no despegaba los ojos de Mateo. La postura desmadejada del joven, su cabeza y su mano izquierda cubiertas de vendajes ensangrentados le estaban partiendo el corazón.

—Oremus… —dijo el capellán, siguiendo con sus rezos—. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti…

—Amén.

El hombre introdujo el pulgar de la mano derecha en el óleo de enfermos y trazó una cruz en los ojos, en las orejas, en la nariz, en la boca, en las manos y en los pies de Mateo, mientras pronunciaba en latín las palabras que buscaban el perdón del Señor. Rezó un padrenuestro y siguió pidiendo el auxilio del Padre, asegurando que la oración y la fe salvarían al enfermo de la tortura del infierno, y el Señor aliviaría su dolor y le perdonaría todos sus pecados. Siguió después con unas sentidas palabras de ruego al Altísimo. Acercó la estola a los labios de Mateo para que la besase.

Este, por descontado, no se movió.

Ana, con las manos entrelazadas, rezaba todo lo que sabía en una secuencia caótica, pidiéndole a la Virgen, a Cristo y al Señor que intercedieran por su amigo y no permitieran que se marchase tan pronto del mundo de los vivos. Con sus oraciones, gruesas lágrimas bañaban su pálido rostro, pero ella no era consciente de ello. Se concentraba en Mateo, en el deseo de que abriera los ojos y les dijera que no se preocupasen, que todo estaba bien.

El capellán dio la cruz al enfermo y le bendijo. Un último amén puso fin al sacramento, y Ana, que había estado conteniendo las ganas de acercarse al moribundo hasta ese momento, dejó de luchar contra sí misma y lo hizo. Le agarró con suavidad la mano derecha, la que no tenía vendada, y la acercó a su cara.

Sus lágrimas dejaron de ser silenciosas y estalló en llanto.

Capítulo 6

A Candelaria se la comía la inquietud. Ana se había marchado al Hospital de la Misericordia cerca del atardecer y, pasadas las doce de la noche, aún no había regresado a casa. Si su hermano Pedro llegara a enterarse, nada la libraría de una fuerte discusión por haber permitido que la niña corriera tras el capellán para interesarse por Mateo.

No sabía qué hacer.

Segovia, sus callejuelas, escasamente iluminadas y vacías, salvo por la imperturbable presencia del sereno, intimidaban en una noche sin luna. Además, una mujer tampoco podía aventurarse a caminar en plena madrugada sin arriesgarse a embarrar su reputación. Candelaria se sintió impotente, paralizada y preocupada, y así pasó la noche, sentada en la salita, rezando cuanto sabía. El amanecer la encontró con el rosario en la mano, los ojos hinchados y el alma en un puño. En cuanto los primeros rayos de luz se posaron sobre los tejados, se cambió de ropa, tomó un desayuno frugal sin esperar a que Josefa se levantase y salió de la casa, rumbo a la Misericordia.

Hizo el camino al hospital a la mayor velocidad que le permitieron sus cansadas piernas, sin poder dejar de elucubrar lo que se encontraría al llegar.

Tal vez Ana no estuviera allí.

Tal vez sí, y la que hubiera dejado el hospital fuera el alma de Mateo.

Tal vez él hubiese mejorado.

Tal vez…

Cada hipótesis se le iba clavando en los pulmones, agotados por el esfuerzo de moverse por la pequeña ciudad casi desierta que se desparramaba sobre la dura roca granítica. Iba también notando pinchazos en el corazón, que no supo distinguir si eran solo por la angustia, o por el esfuerzo al que estaba sometiendo a su cuerpo, desentrenado en eso de correr desde que era una niña.

Una vez llegó al hospital, se tomó un tiempo para recomponer su aspecto. Llevaba marcadas en el rostro unas profundas ojeras, pero no era momento de preocuparse por ellas. A la primera hermana que vio le preguntó por el muchacho que había salvado a los niños en el incendio.

—Sigue vivo —le dijo la monja.

—¿Sabe si… —preguntó con cautela— hay una muchacha en la habitación con él? Mi sobrina dijo ayer que venía a verlo. Él es hijo de un amigo de su padre; es amigo de la familia…, y ella no ha vuelto a casa. Estoy muy preocupada por los dos.

—Está aquí, puede tranquilizarse —le contestó—. Ayer se hizo muy tarde y no era sensato que regresara sola a casa. Le permitimos que se quedase, porque nos dijo que en cuanto amaneciera usted vendría a buscarla, como veo que ha sido.

—¡Gracias a Dios!

—No hemos podido separarla de la cama del muchacho —añadió la monja.

—¿Puedo entrar a verlo? —preguntó Candelaria