3,99 €

Mehr erfahren.

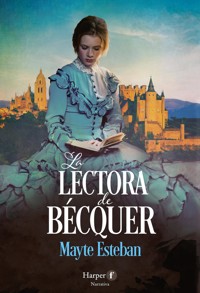

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HQÑ

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

HQÑ 322 Una promesa. Un singular contrato. Una locura, pero tenía que intentarlo. Héctor Martín tiene un serio problema y, después de agotar todas las vías que se le ocurren para solucionarlo, se encuentra que no tiene a quién acudir. Desesperado, se acuerda de Alba, la que fue su mejor amiga en la adolescencia. Alba firmó una promesa sin fecha de caducidad, pero tal vez ya no esté dispuesta a cumplirla porque hace mucho que sus vidas se separaron. Alba S. Kent es la autora más exitosa de novelas de fantasía del momento. No atraviesa una buena racha, desde hace tiempo recibe correos de un tal Romeo que han pasado de la admiración más profunda hasta un tono tan preocupante que ha despertado muchos fantasmas del pasado. ¿Podrá Alba confiar en Héctor de nuevo después de lo que pasó entre ellos y con la amenaza de un acosador perturbando su ánimo? Una promesa, antiguas amistades y fantasmas del pasado. Los personajes, cercanos y creíbles, transmiten a la perfección sus miedos, deseos y anhelos "La redacción de Mayte Esteban es impecable y transmite a la perfección los miedos, deseos y anhelos de los personajes, que son muy cercanos y creíbles" Jurado del X Premio HQÑ Internacional - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 477

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2022 Mayte Esteban

© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Sin fecha de caducidad, n.º 322 - abril 2022

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com y Shutterstock.

I.S.B.N.: 978-84-1105-772-1

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Epílogo

Agradecimientos

Si te ha gustado este libro…

Para Elena, por sus constantes «tienes tarea».

Prólogo

UNA SEMANA ANTES DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO

16:00 horas. Calle del Camino de los Vinateros, Moratalaz, Madrid

Luka cerró la maleta después de echar un último vistazo a la habitación que había ocupado en Madrid durante el curso universitario. Después, la arrastró sobre sus ruedas por el pasillo hasta la entrada del piso, donde le esperaba para despedirse Héctor, su casero, al que después de tantos meses de convivencia consideraba ya su amigo. Aunque la diferencia de edad entre ellos era de unos pocos años, habían congeniado muy bien desde el instante en que se conocieron, cuando el italiano —de madre española—, que cursaba su último año en la universidad con una beca Erasmus, contactó con él a través de Internet buscando una habitación que no arruinase a sus padres.

Al llegar hasta Héctor, se metió la mano en el bolsillo y, con mucha pena, extrajo de él las llaves del piso.

—Toma. Te voy a echar de menos, tío —dijo, dándoselas.

—Yo también —contestó este y, ante la parálisis que estaba sufriendo en esos momentos su joven inquilino, le dijo—: ¡Vamos, dame un abrazo!

Luka reaccionó y enlazó los brazos con los de su amigo. Aunque intentó no emocionarse —no quedaba nada bien que a un veinteañero de mundo se le escapase alguna lágrima al recibir un abrazo de su casero—, lo hizo. Cuando consideró que ya era suficiente, y antes de sufrir el bochorno de ponerse a llorar como si fuera un niño, se soltó de él y verbalizó lo que parecía una broma, pero que llevaba enredada en el tono una disculpa:

—He intentado convencer a mi padre de que me siguiera subvencionando la estancia unos meses más en Madrid, pero no he podido. ¡Es un tipo duro de roer cuando le tocan el bolsillo!

—Ya lo sé, canijo —dijo Héctor, poniéndole la mano en el hombro—. No sé cómo darte las gracias por todo lo que has hecho por mí, de verdad que no me lo esperaba. No te preocupes por nada, me las apañaré.

—No, Héctor, quien debe dar las gracias soy yo. Me he sentido todo el tiempo en mi casa y ha sido un placer conoceros. A los dos.

Ambos jóvenes bajaron la vista. Allí, agarrada a la pierna de Héctor, estaba Lara, su hija de poco más de un año. Luka la tomó en brazos y le hizo pedorretas en la tripa, a lo que ella contestó con una de sus arrebatadoras carcajadas, acompañada de algunos gorjeos. Aún no había aprendido a decir más que media docena de palabras, pero tampoco le hacían falta. Sus ruiditos, acompañados por unos expresivos ojos que hablaban por sí mismos, hacían que se comunicara casi como si ya supiera hablar.

Luka dejó a la niña en el suelo y abrió la puerta de la casa. Arrastró la maleta tan solo un par de metros y llamó al ascensor. Mientras esperaban a que el viejo cacharro llegase, Héctor le preguntó una vez más si quería que lo acompañase al aeropuerto.

—Ya te he dicho que no, no quiero despedirme más veces —hizo una pausa para tomar aliento—, me está costando más de lo que esperaba marcharme de aquí.

Héctor le sonrió. En ese momento, el ascensor se paró y la puerta se abrió. Luka metió la maleta, pero no del todo, la dejó de manera que interrumpiera el haz de luz del sensor fotoeléctrico, impidiendo que se cerrase.

—Cuidaos mucho, ¿vale? —dijo.

—Por supuesto, Luka. Cuando las cosas vuelvan a irme bien, iré a Roma a verte. Espero que me enseñes tu ciudad.

—Prometido, y tú me tienes que dejar un sitio en el sofá cuando me pueda escapar un fin de semana a Madrid. Me gustaría volver a ver a los amigos que he hecho en este tiempo. Y a las amigas, claro.

Héctor se echó a reír, Luka era todo un seductor. Italiano, veinteañero, guapo y con un don de palabra extraordinario, sumado a que hablaba español desde la cuna, conquistaba a cuanta mujer se cruzaba por sus deseos. No tenía que contárselo, se había pasado meses viéndolo con sus propios ojos.

—¿No te vas a despedir de nadie más? —le preguntó Héctor, mirando hacia arriba. Luka lo imitó y negó con la cabeza.

—Vuelve cuando quieras, siempre tendremos un hueco para ti.

Se dieron un abrazo extra y, con un gesto, Luka le indicó a Héctor que volviera a casa, que no se le ocurriera acompañarlo hasta la calle.

—¿De verdad estarás bien? —preguntó Luka de nuevo, al ver que ni él ni la niña se movían del descansillo.

—¡De verdad! ¡Vete ya o perderás el avión!

Cuando el ascensor empezó a bajar, Héctor exhaló un suspiro en el que iban concentradas las preocupaciones que enturbiaban su ánimo, que se resumían en averiguar de dónde iba a sacar en adelante dinero para los recibos básicos de la casa y la comida sin el extra que le había proporcionado durante casi un año el alquiler que le pagaba Luka.

Lara elevó sus bracitos y su padre, obedeciendo la demanda silenciosa de la niña, la cargó en su cadera. Con ella en sus brazos se dirigió a la habitación que había ocupado Luka durante el curso. Tenía que hacer unas fotos y subirlas a la plataforma de alquiler para ocuparla cuanto antes, aunque mucho se temía que, con el curso terminado, no habría demasiados candidatos que buscaran alojarse en un piso del barrio de Moratalaz. Cuando entró, la cama, libre de sábanas, le provocó cierto desasosiego. No solo le hablaba de la soledad que se avecinaba, sino también del desamparo en el que se encontraría en muy poco tiempo, justo en cuanto sus pequeños ahorros se diluyeran en los gastos cotidianos. Se quedaría tan expuesto como esa cama sin vestir y tan perdido como lo había estado antes de que Luka apareciera. No había sido solo el dinero del alquiler, Luka se había ocupado de Lara siempre que lo había necesitado, como un niñero improvisado al que la pequeña, además, había tomado un enorme cariño.

El timbre de la casa sonó y las llaves que todavía conservaba en la mano llevaron sus pensamientos hasta su joven inquilino italiano. Dejó a Lara en el salón y se dirigió a la entrada, suponiendo que se encontraría con Luka, que habría olvidado algo. Típico de él, iba pensando. Pero no, no fue a él a quien vio allí. En el descansillo de la escalera, una mujer parapetada tras una carpeta le miraba con su porte burocrático y cierto aire inquisitivo.

—¿Héctor Martín Paredes? —le preguntó.

—Sí, soy yo —contestó él, un tanto desconcertado.

—Buenas tardes, mi nombre es Regina Cuesta, y pertenezco a los Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Necesito hablar con usted —dijo, tendiéndole la mano para formalizar su presentación.

—Pero… ¿para qué? ¿Qué sucede? —preguntó él, a la vez que le devolvía el saludo de cortesía.

La mujer, sin alterarse, le explicó el motivo de su presencia.

—Hemos recibido información que dice que se encuentra usted sin trabajo y que, además, es posible que le cueste encontrar otro, puesto que está solo y tiene una menor a su cargo. ¿No es cierto?

Él, tras recuperarse del primer impacto, respondió:

—Sí, pero… es una situación provisional. Perdone, ¿podríamos hablar dentro?

Héctor pensó que era mucho mejor que aquella mujer entrase en su casa antes de que apareciera cualquier vecino y empezasen a chismorrear. Le intrigaba saber quién había llamado a Asuntos Sociales para señalar que estaba desempleado y sin ningún tipo de ayuda con Lara. Salvo Luka, creía que nadie sabía de aquello y no pensaba que el chico fuera capaz de ponerles sobre aviso. Condujo a la mujer hasta el salón y la invitó a sentarse en uno de los dos viejos sofás. Él lo hizo en el otro. Lara tardó muy poco en trepar hasta las piernas de su padre; él la abrazó y le dio uno de los cientos de besos que se le escapaban con la niña a diario. Mientras le acariciaba la espalda, preguntó a la mujer:

—¿Quién les ha dicho que no tengo trabajo?

—Que no tiene trabajo y tampoco prestación por desempleo, ya que fue usted quien pidió cesar el contrato del aparcamiento en el que estaba empleado a principios de mayo —matizó la señora Cuesta tras consultar sus papeles.

Héctor suspiró. Justo antes de los últimos exámenes de Luka, a Lara le empezaron a salir algunas muelas. Hubo noches en las que no paraba de llorar y no dejaba que el chico se concentrase estudiando, por lo que Héctor decidió tomar medidas. No podía consentir que se cargase el curso en el último momento. Primero intentó contratar a alguien que lo supliera, pero su economía no le permitió hacerlo más de un par de noches. Las vacaciones que le correspondían tampoco ayudaron mucho, puesto que solo hacía cuatro meses que trabajaba en ese aparcamiento y ya había gastado algunos días. No le quedó más remedio que renunciar al trabajo. Cuando se despidió, sus jefes le prometieron que podría volver, pero en esos momentos tenía dos problemas para hacerlo: habían contratado en su lugar a otro durante los tres meses de verano y, además, le estaba costando un mundo encontrar a alguien con quien dejar a Lara. Ser padre soltero era hacer malabares con muchas situaciones imprevistas. Serlo sin nadie cerca le ponía un extra de emoción.

—Pero —le dijo a la señora Cuesta—, creo que tengo derecho a saber de qué va toda esta historia.

Regina suspiró. Su trabajo incluía dar malas noticias muchas veces y esta no era una excepción.

—Nos alertaron de que su hija se podría encontrar en situación de desamparo.

—¡No me lo puedo creer! ¿Desamparo? ¿Usted cree que la niña que tiene enfrente no está cuidada? ¿En serio?

La asistente social echó un vistazo a Lara y después a la casa. No, no se lo parecía en absoluto, pero sus superiores habían puesto mucho empeño en que visitase a Héctor Martín y realizase un informe de su situación, y eso era lo que estaba haciendo de la forma más profesional posible.

—Deje que nos aseguremos —le dijo con calma, intentando que ninguna emoción se reflejara en sus palabras.

—Pero es que no entiendo nada, ¿quién ha acudido a ustedes?

—No puedo desvelarle esta información, entienda que es confidencial.

—¿Perdone? ¿Me está diciendo que han recibido una llamada alertando de mi situación personal y yo no puedo saber quién se la ha hecho? —gruñó Héctor, con bastante enfado.

—Hay una ley de protección de datos…

—¡A la mierda la ley! Mire a su alrededor, a mi niña no le falta nada. Está sana, limpia, está cuidada, bien alimentada, tiene un techo… y sí, es verdad que ahora no tengo trabajo, pero lo conseguiré. ¡Por Dios, que solo han pasado unas semanas desde que estoy en paro!

La mujer se mantuvo seria, sin que de sus labios saliera ni una sola palabra mientras Héctor se desahogaba. Volvió a consultar sus papeles y, al pasar una página en su carpeta, Héctor, que no la perdía de vista, acertó a leer un nombre que conocía demasiado bien.

—¡David Soler! ¿Ha sido él?

Regina cerró la carpeta con premura, consciente de su descuido. Héctor, por su parte, cerró los ojos mientras resoplaba. Se lo tenía que haber imaginado, siempre había alguien que conocía a David Soler muy cerca de donde él se encontrase, dispuesto a darle cobertura a sus desvaríos. El abuelo materno de Lara había tardado muy poco en volver a la carga en sus pretensiones de arrebatarle a la niña como fuera. Él y Eva, su mujer, no iban a parar hasta que consiguieran que la pequeña creciera con ellos, algo a lo que Héctor no estaba dispuesto. Primero, porque vivían en Canarias y a él no le traían buenos recuerdos los últimos meses en las islas, y después, porque no iba, en absoluto, a desentenderse de ella. Era su mundo al completo, la razón por la que se levantaba a diario. Lo que más quería. Nunca dejaría a Lara, tuviera que hacer lo que tuviera que hacer.

—Voy a conseguir un trabajo enseguida, no creo que esta visita sea necesaria —le dijo a la asistente social.

—No lo dudo, señor Martín, pero nosotros tenemos que actuar cuando se nos requiere —dijo Regina—. Según la Ley 6/1995, de 28 de marzo, que recoge las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid, existen una serie de principios de actuación administrativa como son el superior interés del menor o priorizar la acción preventiva en el caso de que este esté en riesgo. Su hija, según la información que nos han hecho llegar, podría estar en riesgo de pobreza y de que no se cubran sus necesidades básicas.

La asistente social parecía conocer la normativa tan de carrerilla como la soltó.

—Pero no es así. Acabo de quedarme sin trabajo, creo que en año y medio que tiene nunca la he desatendido y que merezco un poco de confianza —bufó, incapaz de mantener por mucho más tiempo la paciencia.

—Insisto en que no dudo de su buena voluntad, pero quiero que sepa que la llamada nos empuja a actuar. Debemos hacer una evaluación previa de la situación ya que ha llegado hasta nuestro conocimiento.

Héctor resopló, no sabía cuántas veces se había enfrentado con David por ese tema.

—Si quiere, revise la casa, emita un informe para comprobar si todo parece correcto, pero deme un margen antes de ponerle oídos a mi suegro. Encontraré un trabajo, como siempre he hecho, y me ocuparé de mi hija, como siempre me he ocupado. Creo que no tenemos más de que hablar.

Se levantó para que la asistente social entendiera que estaba invitándola a salir de su casa. Esta captó la indirecta y se puso en pie, aunque no había dicho la última palabra:

—Señor Martín, no se ponga nervioso. Esto es un procedimiento que en principio no tiene más implicaciones, como le he dicho, que una mera evaluación. Entienda que nos preocupemos, es nuestro cometido velar por los menores. La crisis no nos ha abandonado aún y no es tan fácil encontrar un empleo, además, ¿con quién dejará a la niña cuando empiece a trabajar? ¿Tiene plaza en alguna guardería? ¿Cómo la pagará? De todo eso debo asegurarme.

—Lo solucionaré.

—Créame que no lo dudo —dijo Regina—. Volveré en unos días para saber cómo van. Si la niña está bien, le prometo que nos olvidaremos de esto.

Cuando Héctor cerró la puerta, pensó en sus padres. Se imponía una videollamada a Australia.

Por descontado, no contestaron al teléfono, por lo que les dejó un mensaje angustiado en el contestador pidiéndoles que regresaran cuanto antes. Estaban embarcados en uno de sus interminables viajes en caravana con los que se habían propuesto recorrer el mundo desde que el padre de Héctor se prejubiló. La mayoría de las veces recorrían extensas zonas de desierto en las que se hacía complicado encontrar cobertura con la compañía telefónica que tenían contratada. No habían buscado alternativa, porque ellos se comunicaban allí a través de una emisora de radioaficionado. A veces le parecía que sus padres eran geniales, que sabían disfrutar de la vida, pero estaba ante una emergencia. Los necesitaba cerca, por lo menos hasta que solucionara con quién dejar a Lara. La ayuda que le habían prestado dejándole vivir en la casa en la que había crecido era enorme, pero a todas luces insuficiente después de haberse quedado en paro.

Se levantó y dio nerviosos paseos por la sala. ¿Cómo iba a encontrar un trabajo de inmediato? Era consciente de que había sido una suerte que la providencial llegada de Luka le hubiera permitido trabajar en el aparcamiento cuando sus padres decidieron marcharse.

Héctor se dejó caer en el sofá. Con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos, intentó buscar una salida a la encrucijada en la que se encontraba. Tenía que haber alguien que pudiera ayudarle. Mientras se frotaba los ojos, repasaba a su familia, diseminada por toda España. Tampoco tenía muchos amigos: había vuelto a Madrid desde Canarias con Lara cuando murió Idaira, su mujer, y no había frecuentado a ninguno, pues los perdió de vista cuando se marchó a estudiar Ciencias del Mar a Las Palmas. Sin embargo, tenía que intentarlo todo. No podía vivir con la angustia de tener a David Soler siempre vigilando sus movimientos.

Tres horas y veinte llamadas después, se sintió perdido. Había alguno que se había ofrecido a cuidar a la niña puntualmente, pero en general le ofrecían excusas como que se iban de vacaciones o que no tenían tiempo, por sus propios trabajos, de cuidar un bebé de forma continua.

Se tiró en el sofá y levantó la vista hacia el techo. Después, la desvió a la estantería de los libros y uno de ellos reclamó su atención.

Recordó una promesa.

Un singular contrato.

Era una locura, pero tenía que intentarlo, se había quedado sin opciones.

Capítulo 1

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE ALBA S. KENT

19:30 horas. Teatro Fernando de Rojas. Círculo de Bellas Artes de Madrid, calle de Alcalá

Un ensordecedor aplauso acabó de llenar por completo el teatro abarrotado de personas. Alba S. Kent, con elegancia, hizo una reverencia al público desde el escenario del Fernando de Rojas y, después, dirigió su mirada a la presentadora del evento, Ingrid Conde, que esperaba su turno en la esquina izquierda. Esta, cuando llegó a su altura, tomó las manos de Alba y le dio un beso ficticio en la mejilla; lo justo para aparentar el gesto y que los micrófonos que ambas llevaban ajustados a la cara no provocasen un irritante sonido al acoplarse.

—Muchísimas gracias por tu presencia, Alba. Estamos encantados de haberte tenido esta tarde con nosotros. Ha sido un honor escuchar de tus labios cómo surgió ese mundo mágico que tanto nos fascina y que podemos ampliar en esta nueva novela. No sé vosotros —dijo Ingrid, mirando al público—, pero yo he sentido como si viajara a Landmade. Si tenía ganas de leer esta tercera entrega de la saga, ahora muchísimas más.

—Gracias a vosotros por invitarme —respondió Alba.

Unos operarios colocaron a sus espaldas una mesa y una silla. Tras ellas, un enorme cartel con la imagen a tamaño natural de Alba S. Kent con un libro en las manos servía de fondo. Delante de la mesa, una pila considerable de ejemplares de su última novela completaba la escenificación de la firma.

—Ahora, Alba firmará el libro. Si sois tan amables de colocaros en orden en el pasillo lateral… —indicó Ingrid, señalando la zona donde había otra mesa en la que tres personas se encargaban de vender los ejemplares de la novela.

Dos encargados del auditorio organizaron la fila, compuesta por adolescentes, mientras Alba y la presentadora se quitaban los micrófonos. Carlota Comendador, la agente literaria de Alba, subió al escenario en ese momento y se acercó a su representada. Esta, al verla llegar, se disculpó con Ingrid para hablar con ella.

—¿Qué te ha parecido? —le preguntó.

Al terminar las exposiciones, siempre le quedaba algo de ansiedad que solo se calmaba con la evaluación de Carlota.

—Has estado sublime, como siempre —le dijo esta, colocándole con suavidad un mechón de pelo tras la oreja—. Toma, te he traído un par de bolígrafos. Seguro que te los has vuelto a olvidar.

Alba sonrió. Carlota la conocía a la perfección. Los apretó en su mano derecha mientras echaba un vistazo a la fila que se estaba formando y emitía un suspiro ahogado. Con tanta gente, por mucha prisa que se diera, de allí no saldrían antes de las diez de la noche. Eso, siendo muy generosa con los cálculos, contando con que no tuvieran que cerrar el teatro y le tocase firmar los libros en la calle. No sería la primera vez que se formaba un tumulto en la acera próxima a una librería porque los asistentes, ávidos de conseguir su firma, superaban con creces las expectativas más generosas de la organización.

—Ánimo, preciosa —dijo Carlota—, el libro va de maravilla. Cinco o seis presentaciones como esta y estarán imprimiendo una nueva edición.

Carlota tenía treinta y cinco años muy bien llevados, ocho más que su representada. Era todo lo contrario a Alba. Si esta era morena, Carlota era rubia. Si Alba tenía el pelo rizado y siempre se peinaba con una sencilla coleta, Carlota lucía una melena lisa, que solía llevar suelta. Si Alba apenas superaba el uno sesenta y detestaba usar zapatos elegantes y vestidos, Carlota caminaba sobre tacones de infarto que hacían que los diez centímetros más que medía parecieran multiplicarse, dejando bien visibles sus largas y torneadas piernas. En cada evento al que acudían, Alba era la escritora, la gran oradora sobre el escenario que convertía en una delicia sus exposiciones en las presentaciones. Pero, una vez que se apagaban los focos y empezaba la fiesta tras el espectáculo, Carlota, sobre todo si había público masculino, se convertía en la estrella.

Era ella la que convencía, la que conseguía contratos y la que mantenía el listón de Alba S. Kent en lo más alto, asegurándose de que en su vida no hubiera ni la más leve distracción.

Se conocieron cuando Alba acababa de terminar de estudiar Historia. Intentaba buscar la manera de publicar una novela de fantasía escrita entre examen y examen, pero no tenía contactos a los que acudir. A través de las redes, una amiga le presentó a Carlota quien, nada más leerla, vio en ella un potencial enorme y no dudó en convencerla para ser su representante.

Su trabajo fue el impulso necesario para que la carrera literaria de una joven recién licenciada despegase como escritora. Alba S. Kent le debía todo, incluido su seudónimo, mitad su nombre y mitad el apellido con inicial que le había colocado Carlota para hacerlo más internacional. Le parecía que Alba Altre, su nombre real, además de sonar cacofónico, no era fácil de pronunciar en el extranjero. Y Alba iba a necesitar uno que sí lo fuera. Antes de un año, Carlota había conseguido que la primera novela, la que arrancaba la saga del mundo mágico, se tradujera al inglés y al alemán, y al siguiente, eran dieciocho las lenguas que había alcanzado. Y eso fue solo el principio: la venta de los derechos cinematográficos y el éxito de la primera película puso el colofón que supuso que todo lo que llevase el nombre de Alba S. Kent generara unos ingresos más que sustanciosos.

Alba y Carlota se habían hecho amigas, iban a todas partes juntas y trabajaban codo con codo para ampliar el mundo legendario que había salido de la imaginación de Alba. Lo estaban logrando. Esta era la tercera novela que presentaba y cada vez las críticas eran mejores y sumaba legiones de fans, como la que ese día se había dado cita en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes.

—Allá voy, deséame suerte —dijo Alba.

—No la necesitas. ¡Venga, tú puedes!

Alba se dirigió a la mesa, compuso su mejor sonrisa y empezó a recibir a los lectores. Al principio de su carrera, Alba intentaba hacer dedicatorias personalizadas, pero había llegado a un punto en el que era imposible. Las personas que esperaban en cada presentación eran tantas que, de haberlo intentado, todas las firmas habrían terminado de madrugada. Por eso, desde hacía tiempo, había desarrollado cinco o seis modelos diferentes de dedicatoria, que iba alternando. A pesar de todo, ninguna de sus firmas bajaba de las dos horas. En algunas, incluso acababa el bolígrafo, por eso Carlota le había dado dos.

Dos horas y cuarto después, aún quedaba gente en la fila.

Alba ya no procesaba las caras de los que, con amabilidad, y a veces hasta cierta devoción, se acercaban a ella. Sabía que todos lo hacían ilusionados, pero era incapaz de memorizar más nombres o lugares, personas o coincidencias. Se limitaba a sonreír y a escuchar.

Cuando levantó la cabeza para preguntar el nombre al siguiente lector, le sorprendió la edad. Debía de andar en la cuarentena, era un tipo anodino y desgarbado que no cuadraba con el lector habitual que se acercaba a su literatura.

—Me llamo Ramón —le dijo.

Ella esbozó una sonrisa y se dispuso a escribir unas líneas en la página del título de la novela.

—Admiro mucho lo que estás haciendo —le dijo el hombre—, has creado un universo en el que uno se siente muy a gusto leyendo.

—Muchas gracias —contestó, interrumpiendo un instante la escritura de la dedicatoria para mirarlo.

—Yo también soy escritor —dijo él—, aunque de momento solo lo sé yo.

—Ah, ¿sí? —preguntó Alba, devolviéndole el libro.

El hombre lo tomó entre sus manos como si le hubiera devuelto un objeto sagrado y se mantuvo frente a ella. Parecía tener algo más que decirle. Alba, un poco incómoda porque quería marcharse ya, habló:

—Le deseo mucha suerte con sus proyectos, Ramón.

—Muchas gracias, significa mucho para mí viniendo de ti que me digas eso. No soy más que un principiante.

—Al principio, todos somos principiantes. No deje de creer en sus sueños.

Él se giró para irse, pero en ese momento Alba se dio cuenta de que se había dejado su iPhone encima de la mesa de firmas.

—¡Perdone! ¡Ramón!

El hombre, al escucharla, se volvió. Compuso una gran sonrisa al constatar que la escritora recordaba su nombre.

—Se deja el teléfono.

—Disculpa, Alba, qué despiste.

Cuando él tomó el teléfono, le rozó levemente los dedos. No supo por qué, parecía solo una caricia casual, pero a ella el contacto le resultó embarazoso. Para disimular su incomodidad, sonrió y al fin el hombre dejó paso al siguiente lector, un adolescente que le hizo muchísimas preguntas sobre cómo continuaría la saga, preguntas que Alba esquivó con habilidad. No estaba dispuesta a que sus ideas aparecieran publicadas en cualquier perfil de Instagram antes de tiempo. Cuando el chico se fue, en un gesto mecánico, fue a recoger el siguiente libro de aquella noche, pero no había ninguno, solo una mano masculina que deslizaba con el dedo índice un trozo de papel por la superficie de la mesa hasta ponerlo bajo sus ojos. Alba despertó de alguna manera del modo mecánico en el que solía entrar en las firmas y se quedó mirando los dedos que le ofrecían una nota. Eran largos y muy masculinos, y daban paso al dorso de la mano grande y fuerte, con las venas muy marcadas. Su vista siguió subiendo por el antebrazo, asombrándose un poco por la casi total ausencia de vello, y continuó más arriba, hasta el brazo. Entonces, al llegar al bíceps, sus ojos se detuvieron y su corazón inició una danza frenética. Sobre la piel de aquel hombre, había un tatuaje. Llevaba el dragón que presidía la portada de su primer libro, el mismo dibujo que Alba había hecho siendo una adolescente y que recuperó para su primera novela, como sello de su mundo mágico. Alba lo había pintado a petición de su mejor amigo del instituto. Con él había hablado mil veces de sus ganas de escribir una novela fantástica en la que las criaturas míticas tuvieran protagonismo. Solo con él, en esos años, había compartido sus sueños e incluso le había concedido el capricho de dibujar para él aquel magnífico ejemplar de dragón.

Uno exactamente igual que el que estaba viendo en esos momentos.

Alba levantó la vista para encontrarse con la de aquel hombre que había decidido hacerlo suyo de por vida tatuándoselo en la piel. Cuando sus ojos se estrellaron, de la boca de Alba salió su nombre casi como un susurro:

—Héctor…

—Hola, Alba.

La varonil voz activó mil recuerdos en la escritora. Se había modulado, había madurado, pero seguía siendo en esencia la misma que ella recordaba. Una voz grave que provocaba un cosquilleo en su interior.

—Hacía un siglo que no sabía nada de ti —dijo ella.

—Un poco menos de un siglo, tal vez solo son cuatro o cinco años.

—Cinco —dijo Alba, y al momento se arrepintió de haber sido tan rápida contestando, no quería que tuviera la impresión de que había estado contando el tiempo. Se apresuró a matizar su respuesta—: Lo recuerdo porque la última vez que hablamos yo te dije que me quedaba solo un examen para terminar segundo.

—Es verdad. Yo también recuerdo aquella llamada.

Héctor le regaló una sonrisa y el mundo semejó desaparecer a su alrededor. El corazón de Alba latió a toda prisa, tanto que temió que su golpeteo frenético se volviera audible para cualquiera que estuviera cerca de ella. El escenario y el teatro entero se difuminaron y, frente a ella, solo quedó un intenso azul, el de los ojos de Héctor, esos en los que se había mirado tantas veces en el pasado. Porque eso era él, parte de un pasado que había dejado atrás y que había intentado borrar con todas sus fuerzas. Se dio cuenta de que era imposible, que ambos estaban unidos por algo más que el dragón que él llevaba en el brazo y que ella había elegido como portada de su primera novela.

Algo que provocaba que su sola presencia hiciera que tuviera que recordarse que hay que respirar para vivir.

Hay historias que se nos tatúan en la piel y se vuelven indelebles.

Una voz infantil desvió su mirada y deshizo el lazo que se había amarrado en cuanto lo vio. Agarrada a la pierna de Héctor había una niña pequeña. Tenía unos ojos enormes y unos diminutos dientecitos asomaban en su sonrisa, enmarcada en una cara regordeta y sonrosada.

—Es mi hija —dijo él, al percatarse de que Alba la miraba.

Entonces, ella reaccionó. Inspiró una bocanada de aire, compuso una de esas sonrisas que se le daban tan bien para encandilar a su público y recuperó la conciencia de dónde estaba, además de cierto aplomo.

—Sabía que tienes una hija —le dijo, intentando que la voz no le temblase—, aunque suponía que era más pequeña.

Lara alzó las manitas y Héctor, comprendiendo su demanda, la levantó en brazos. Después, volvió su atención a Alba.

—Tiene año y medio.

—Es muy guapa, se parece a ti.

En cuanto las palabras salieron de su boca se arrepintió de no haberlas filtrado primero. Por eso prefería escribir, porque siempre había la posibilidad de borrar, de retocar el discurso y de adaptarlo a lo que se quería decir sin que cupieran malas interpretaciones, o sin que los sentimientos se escapasen por cualquier grieta que no le diera tiempo a sellar antes de componer la frase. Héctor sonrió.

—Sobre todo es buena. —La miró con orgullo de padre y le regaló un beso en la frente. Después, volvió su atención a la escritora—. Alba, quiero decirte que, aunque no nos hayamos visto en todo este tiempo, yo también he sabido siempre de ti.

Ella le miró con cierta sorpresa, pero esa vez pudo contener las palabras antes de dejarlas salir sin tamiz. No era lugar ni momento para recriminarle que había sido bastante culpable de su distanciamiento el que hubiera dejado en visto el último mensaje que ella le mandó. Siempre pensó que su amistad era poderosa, invencible, que había nacido con una base tan sólida que jamás se separarían sin ninguna explicación.

Pero sucedió.

Al final, esa relación tan bonita que habían construido demostró ser frágil como una pompa de jabón, se desvaneció en un instante, dejando un rastro de desconcierto en Alba. Nunca supo si lo que la rompió fue alguna de las palabras de ese mensaje que le escribió. Lo había releído mil veces, ninguna frase llevaba rastros de ironía o sarcasmo, ni siquiera una pizquita de mala leche que pudiera justificar una mala interpretación por parte de Héctor. Era solo un mensaje como los miles que habían intercambiado.

Nunca entendió por qué había producido ese efecto devastador en su amistad.

Tampoco preguntó, esa era la verdad.

El orgullo, el maldito orgullo mezclado con un miedo antiguo a sentirse en el centro de una burla, había acabado venciendo a lo que habían sido.

Quizá no era él solo el que se había comportado como un idiota y no debería llevar años pensando que era el culpable. Se negó a buscar explicaciones en ese momento, quiso abreviar el encuentro que la estaba alterando de más. Una extraña incomodidad se estaba haciendo dueña de su estómago y quería salir del teatro para que le diera el aire.

—¿Dónde está tu libro? —le preguntó.

—Lo siento, no lo he traído. Necesito una cosa de ti. —Volvió a empujar la nota hacia ella—. ¿Recuerdas esto? Me lo diste cuando estábamos en el instituto. Creo que te acordarás de todo lo que me dijiste antes de escribirla. Yo, al menos, nunca he podido olvidarlo.

Alba miró la nota y reconoció su letra redonda y cuidada, además de las palabras que contenía el papel, una promesa hecha cuando era menor de edad. No le resultó difícil recrear el momento exacto en el que la escribió, pues lo había recordado mil veces.

Ambos estaban sentados en un banco del parque, después de saltarse una clase. Al principio reían, imaginando la cara de los padres de Alba cuando llamasen del instituto para decir que ella, la empollona, no había asistido a una clase de Matemáticas. Después, la razón por la que Alba no había querido ir a clase, su libro perdido y la regañina que le esperaba por llevar semanas sin llevarlo a clase, le recordó el momento en el que Héctor y ella se habían hecho amigos. Se envaró. Estaba segura de que en su vida había un antes y un después de ese instante. Con la voz temblorosa, le habló:

—Quiero prometerte una cosa, Héctor. Por eso que…

—No tienes que hacerlo, Alba, ni siquiera hablar de ello —le dijo él, acariciando la suave piel de su brazo.

—Pero quiero hacerlo, déjame.

Héctor asintió. Ella habló y él escuchó. Y, cuando terminó, Alba sacó un folio en blanco de su carpeta. Puso su promesa por escrito y la firmó, para que siempre tuviera una prueba de que hablaba en serio.

¿Cuántos años tenían entonces?

¿Quince?

Ahora, con muchos más a la espalda, no fue capaz de replicar a Héctor, en parte por la sorpresa al constatar que él todavía conservaba aquel papel y que no había olvidado ninguna de las solemnes palabras que le dijo.

—Sé que este no es el lugar para hablar, Alba, por eso detrás está mi número de teléfono, por si ya no lo tienes. Llámame y te contaré lo que está pasando. Te prometo que no te entretendré demasiado.

—Pero…

—Hace mucho que tú y yo no hablamos de nada, pero, créeme, es muy importante.

—Si dices que es breve, dímelo ya y tal vez lo podamos solucionar ahora.

Héctor dudó. Echó un vistazo a la gente que quedaba por recibir su firma y después se volvió hacia Alba:

—Llámame mejor, igual tardo algo más de cinco minutos en contártelo. Nos vemos, ¿vale?

Ella, incapaz de objetar nada más, lo observó despedirse con la mano, darse la vuelta y alejarse con la pequeña en brazos. Antes de que saliera del escenario, lo llamó.

—¡Héctor!

—Dime —dijo él, volviéndose.

Alba se estaba impacientando por saber qué pasaba, no tenía ni ganas ni tiempo para juegos, pero un reflejo doloroso en la mirada de Héctor, un destello que apareció de pronto cuando sus ojos volvieron a tropezar, provocó que no le demandara que se lo contase ya.

Era verdad, no eran ni el lugar ni el momento.

Hizo otra cosa.

—¿Cómo se llama? —le preguntó, señalando con un movimiento de la cabeza al bebé.

—Lara, pensé que eso también lo sabrías.

Alba se frotó los ojos mientras él abandonaba el escenario. No podía estar pasando, Héctor Martín no podía haber aparecido de nuevo en su vida, sobre todo ahora que estaba tranquila y serena, ahora que había puesto por fin un poco de paz en sus sentimientos, desordenados durante años.

—¿Cansada? —le preguntó Carlota, cuando la vio con la mirada perdida.

—Sí.

—Oye, sé que no es asunto mío, pero me ha dado la impresión de que conocías al papá sexi que se ha quedado casi para el final.

Alba suspiró, a Carlota no le ocultaba casi nada.

—Fuimos juntos al instituto.

—¿Y por qué tengo la sensación de que no te ha hecho mucha ilusión verlo?

Alba no contestó a esa pregunta porque no tenía una respuesta clara. No le había hecho ilusión porque los sentimientos que creyó extintos hacia él se habían presentado de pronto, volviendo a desordenar sus certezas. Sí le había hecho ilusión porque Héctor había sido su mejor amigo durante mucho tiempo y, aunque no quisiera admitirlo, le había echado mucho de menos.

Una contradicción, como sus sentimientos hacia él en los últimos años.

No entendía nada.

Esa estúpida nota de niña enamorada que le firmó cuando estudiaban juntos abría un espectro tan amplio de posibilidades a lo que él le quisiera pedir que sintió el vértigo de la impaciencia cosquilleándole por dentro. ¿Qué habría pensado pedirle?

—¡Alba! ¡Te estoy hablando! —dijo Carlota, que llevaba un rato contándole algo a lo que la escritora no prestaba atención.

—¿Qué tal si aprovechamos esta magnífica noche de junio? En cuanto termine, vamos a cenar algo al VIPS que hay un poco más arriba y después nos tomamos unas cervezas en alguna terraza del barrio de las letras. Dicen que hará calor hasta bien entrada la madrugada —dijo, cambiando de tema.

Su representante estuvo de acuerdo. Le dio un suave beso en la mejilla y le ofreció ayuda para recoger sus cosas, pero Alba se negó, alegando que cuando terminase de firmar solo tenía que meter un par de bolígrafos en el bolso.

Y una nota manuscrita que contenía una deuda de honor y que no quería compartir con nadie.

Con nadie que no fuera Héctor Martín.

Capítulo 2

DÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO

23:50 horas. Terraza de la plaza de Santa Ana, Madrid

Alba echó de menos una chaqueta a pesar de que vestía manga larga. Aunque la temperatura en la calle era agradable a esa hora de la noche, esporádicas rachas de viento que se colaban entre los edificios hacían que su cuerpo se sacudiera en escalofríos.

—¿Te encuentras bien? —le preguntó Carlota, que apuraba su segunda cerveza. Alba apenas había tocado la primera, que se calentaba en la mesa.

—Tengo un poco de frío y estoy cansada, eso es todo —contestó con desgana.

—Estás muy silenciosa. No has abierto la boca en toda la cena y sigues callada. Te juro que no lo entiendo: la presentación ha estado fantástica, has firmado trescientos veinte ejemplares de una tacada y esto no ha hecho nada más que empezar. El libro está teniendo muy buenas críticas, así que nos espera un largo camino de éxito. ¡Alegra esa cara, mujer!

Alba intentó compartir el entusiasmo de Carlota, pero en vez de una sonrisa franca le salió una mueca. La que había firmado los ejemplares había sido ella, la que estaba cansada de escribir las mismas frases una y otra vez era ella y la que tenía la cabeza a punto de estallarle también era ella, aunque eso no tuviera nada que ver con el libro, las firmas o la presentación, sino con la nota que le ardía en el bolsillo.

Héctor.

Volver a verlo había removido los recuerdos de un tiempo que creía superado. Todos los miedos y las inseguridades que con tanto esfuerzo parecía haber apartado de su camino tomaban posiciones y hacía un par de horas que se habían atrincherado en un primer plano de su mente. No le gustaba en absoluto volver a rememorar sensaciones que creía olvidadas. Le había costado años echarlas de su lado, años en los que encerrarse a escribir había sido su manera de dominar a los demonios que la atormentaban. Los había transmutado en personajes de ese mundo onírico que había creado y el que su héroe los derrotara había servido para que ella se convenciera de que también lo había hecho.

Al fin y al cabo, ella manejaba a su antojo a los personajes.

Se estaba dando cuenta de que el engaño se había desmontado tan solo con cruzar sus ojos con los de Héctor.

Cada uno de los seres que había creado, esos que tenían legiones de fans, no era más que el reflejo distorsionado de las personas que habían atormentado su espíritu durante sus años de instituto. Nadie se había dado cuenta, por supuesto, la creación de tan fantásticos caracteres la achacaban a una imaginación desbordante, pero no era así. El mundo ficticio de Alba S. Kent tenía una sólida, aunque bien camuflada, base real. Buenos y malos, héroes y villanos, no eran más que versiones imposibles de personas reales con las que había tropezado en su vida.

Aquella noche, durante unos breves momentos, no había sido la exitosa escritora Alba S. Kent. Había sido Alba Altre, la adolescente asustada de entonces, la que se había reencontrado con su ídolo particular: Héctor Martín. Él, su héroe troyano en aquellos años, no la defendió del asalto de los griegos, sino de las constantes burlas de sus compañeras. Todo lo que rodeaba a Alba durante el instituto era objeto de ataques de aquellas adolescentes desquiciadas: su pelo rebelde y sin gracia, su escasa estatura, sus gafas, sus notas… Solo Héctor el pacificador, Héctor el hermoso príncipe del que nunca fue princesa logró servirle de escudo ante la avalancha de humillaciones que a punto estuvieron de hacerle perder la cordura en más de una ocasión.

Ese Héctor era el que se había convertido en el protagonista de todas sus historias. De las imaginadas, pues, en la realidad, Alba Altre siempre había estado segura de no estar a la altura de alguien como él.

Cuando desapareció por completo de su vida, de alguna manera ella se sintió a salvo de publicar esas aventuras que había inventado con Ianyir, su alter ego, como protagonista. El éxito estaba tan caro en el mundo de la literatura que dudaba mucho de que unos libros que recreaban un mundo fantástico fueran a tener repercusión más allá de un círculo de fanáticos de ese género. Héctor nunca sabría que el héroe de Alba S. Kent sería una recreación de la imaginación de su amiga basada en cómo ella lo percibía.

Pero se equivocó en algo.

La joven escritora desconocida acertó con la clave que algunos se pasan la vida entera buscando y triunfó mucho más allá de lo soñado.

En esos momentos, mientras tomaba una cerveza en una terraza madrileña, en su cabeza ardía la certeza de que Héctor había leído sus historias. ¿Cómo no reconocerse en ellas si hasta llevaba tatuado el dragón en el que volaba su protagonista?

Se sentía idiota.

Desamparada.

Vulnerable.

Descubierta en un secreto que jamás contó a nadie, salvo por el diminuto detalle de que lo había convertido en una novela.

Creía que no estaba enamorada de Héctor, ya no, pero él la conocía muy bien y sabía que, cualquier cosa que le pidiera, ella se la concedería. Las deudas de honor siempre se pagan. Sentada en esa terraza especulaba sobre qué se le habría ocurrido que necesitaba y que ella podría concederle. Se preguntaba por qué habría esperado hasta el final aquella noche para recordarle su promesa.

—No me estás haciendo caso —le dijo Carlota.

—Perdona, ¿qué decías?

—Te noto muy dispersa, Alba. ¿No habrá sido la visita del papá cañón la que te ha trastornado?

Alba se tensó al instante al escuchar a Carlota. Sabía que era bastante transparente para su agente, pero ni siquiera a ella se había atrevido a confesarle que gran parte de los elementos de su mundo de ficción eran reales. Prefería que fuera su secreto, que nadie se enterase de ello.

—No es nada, es que hacía mucho que no nos veíamos y la verdad es que lo he notado muy cambiado. Estaba pensando en cómo era hace años.

—Pues no sé cómo sería antes —dijo Carlota—, pero ahora mismo está para una sesión de polvos que te deje hasta que parezcas un cowboy al caminar.

—¡No seas bruta! —le dijo Alba, echándose a reír con su ocurrencia.

—Seguro que nunca te has imaginado con míster sexi en una situación semejante…, él encima de ti, o tú encima de él, eso da igual, disfrutando de ese cuerpo de infarto que se le adivinaba bajo la camiseta…

—Pues no…

—Ya, ¿ni siquiera has tenido un sueño erótico con él?

—No, Carlota, ni siquiera eso.

—¿Ni un pensamiento fugaz de dos segundos y medio? —volvió a preguntar.

—Ni siquiera.

—Ay, estás desperdiciando tu imaginación en dragones y chorradas de esas… que nos dan mucho dinero, eso sí, que a ti te flipan, también, pero escribiendo como escribes y pudiéndonos inventar un seudónimo…, si te diera por pensar en tirarte a especímenes como el que ha venido a verte y después escribirlo, podríamos abrir otro filón. Con lo bonito que escribes y mis contactos venderíamos miles de libros. Si hace falta, para que nadie supiera que eres tú, la cara la pondría yo en las presentaciones. Estoy pensando que es muy buena idea. Yo doy el pego de autora de novela erótica, ¿verdad? Rubia, sensual, guapa, joven, fotogénica a rabiar… ¡Lo tengo todo para vender!

Compuso una mueca insinuante mientras miraba a Alba devorándola, le guiñó un ojo y puso morritos provocadores.

—¿Tú me ves sexi?

—Muchísimo —contestó Alba.

—Me alegro, porque yo te deseo como no he deseado a nadie nunca. Esta noche he pensado no dejarte dormir ni un solo minuto —le contestó, bajando la voz y acercándose a su rostro por encima de la mesa—. Me excita pensar en tu cuerpo desnudo, la idea de descubrir cada rincón de tu piel con las manos, con la lengua…, devorarte entera… —suspiró—. Solo con pensarlo me mojo.

Carlota pasó la lengua por sus labios y la escritora, que hacía un rato que aguantaba una carcajada, se echó a reír. Llevaba un rato observando la cara de los chicos de la mesa de al lado, muy atentos al monólogo de Carlota. Esta también se rio.

—Eso quería, cariño —le dijo—, que volvieras a reírte. Sufro cuando te encierras en tu mundo.

—No hacía falta que montases un numerito —le dijo Alba, bajando la voz—. Uno de esos chicos casi se cae de la silla intentando enterarse de lo que me decías.

Carlota se volvió hacia el muchacho y le lanzó un beso. Él se apresuró a disimular. Alba, por su parte, cabeceó y puso los ojos en blanco. Estaba acostumbrada a sus constantes bromas y a la excesiva preocupación que mostraba por ella. Salvo Héctor, nadie la había cuidado tanto nunca.

Héctor otra vez.

Esperaba que Carlota no se hubiera dado cuenta de que había contestado con mentiras a todas sus preguntas referidas a él.

Unas chicas se acercaron a la mesa de Alba y Carlota y, tras asegurarse de que era la famosa escritora, le pidieron hacerse una foto. Alba compuso su mejor cara, mientras su agente, como tantísimas veces, hacía de improvisada fotógrafa. Era una escena que se repetía varias veces al día. Cuando las chicas se marcharon, emocionadas por tener algo que compartir en su Instagram, Carlota siguió contándole:

—Hablando de otra cosa, te recuerdo que dentro de cuatro meses tienes que entregar el manuscrito de la siguiente novela de la saga —le dijo—. ¿Cómo lo llevas?

—Bien. Tengo armada toda la trama y sabes que escribir la historia no me lleva mucho tiempo. Con aislarme quince días lo tendré más que listo y revisado, aunque no creo que esta vez me llegue a hacer falta, voy más adelantada de lo que esperaba.

—Esa es mi chica —dijo Carlota—. Brindemos por el nuevo éxito que será esa novela.

—Me encanta cómo vendes la piel antes de cazar el oso.

—Es mi trabajo, cielo. Tú escribe como sabes, que de la parte fea me ocupo yo.

Ambas estrellaron sus jarras de cerveza.

Alba casi no bebió de la suya, ya no estaba fría.

Capítulo 3

UN DÍA DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO

10:23 horas. Calle Gabriela Mistral, Valdemoro

Alba llevaba desde poco después del amanecer sentada delante de su ordenador, sin guardar una sola palabra de las que había escrito. La historia que quería contar se armaba a la perfección en su cabeza, encajaba con las notas que tenía diseminadas por su escritorio y el corcho de la pared, pero se negaba a trasladarse al archivo de texto de su Mac. Había tecleado infinitas veces en aquellas horas la frase de inicio del capítulo, pero todas las que se plasmaban en la hoja en blanco virtual le parecían insulsas y desmadejadas, carentes de la fuerza necesaria para servir de impulso a lo que tenía que suceder a continuación.

Estaba preocupada, a ella eso era algo que nunca le había sucedido. Siempre sabía cómo arrancar, cómo tocar el mecanismo que hacía que el lector se quedase a su lado y siguiera la historia sin ni siquiera sentir la más leve tentación de abandonar el libro.

Hasta esa mañana.

Desde hacía unas horas sentía sus dedos torpes, las neuronas embotadas y la cabeza puesta en otro sitio.

Se levantó de la silla y se dispuso a prepararse una infusión de raíz de regaliz con frutos rojos. Su aromático olor solía llevar su mente a un bosque en primavera, y ese era el escenario en el que se movían sus criaturas en aquel maldito capítulo que no arrancaba. Tal vez, solo tal vez, el olor de la infusión y cerrar los ojos cinco minutos le dieran la concentración necesaria para poder poner en marcha el mecanismo de la ficción de una buena vez y dejase de perder el tiempo. No estaba apurada como le había dicho a Carlota la noche anterior, pero no quería retrasarse ni un solo día con los plazos que ella misma se había impuesto, además de que no le apetecía perder el ritmo de escritura. En caso de emergencia, sabía trabajar bajo presión, pero eso repercutía en su organismo y no deseaba acabar, como la última vez, cambiando sus deliciosos tés aromáticos por repulsivas infusiones de cola de caballo para controlar la caída del pelo.

Era mejor no forzar la máquina.

Con la bebida entre las manos, se asomó por la ventana de la buhardilla, la que miraba hacia la zona del jardín que daba a la calle trasera. Los árboles no ayudaban a evocar el bosque; eran demasiado jóvenes y el entorno en exceso artificial. Al fin y al cabo, Valdemoro no se parecía a Landmade, su mundo inventado, ni por asomo. Era ahí donde se había atascado, en la descripción de un fragmento del paisaje del universo de sus novelas, y no podía permitírselo porque el lector no tenía más referencias para imaginarlo que las que ella misma le diera. Sabía que podía saltarse el párrafo y dejarlo para cuando estuviera más despejada o para cuando revisara la novela, pero no le gustaba escribir así.

Ella era metódica y ordenada.

Planteaba la novela, la estudiaba en su cabeza, la plasmaba en notas y, una vez lo tenía, ordenaba las escenas que componían los capítulos. Solo cuando todo eso estaba listo, decidía que era el momento de sentarse delante del teclado y las palabras empezaban a hilar lo que hasta ese momento eran solo notas dispersas en su cabeza. Lo único que no planeaba nunca era los personajes, prefería que la sorprendieran escribiendo y no le importaba modificar algo sustancial si alguno de ellos, durante la escritura, tomaba un camino que no estuviera en sus planes. Lo que sí tenía siempre claro eran los escenarios, que a veces dibujaba en un cuaderno, algo que Carlota insistía en que se publicase en algún momento más adelante, cuando el volumen de dibujos fuera el suficiente para lanzar un libro al mercado. Ese era otro de los dones de Alba, sabía manejarse con los colores y el carboncillo con la misma soltura que lo hacía con las palabras.

Pensó que tal vez era eso lo que estaba pasando. Veía nítidas las imágenes en su mente, pero quizá lo que necesitaba esa mañana era cerrar el ordenador y cambiarlo por un papel en blanco. Decidida a no perder un minuto más, bajó la tapa del portátil, lo apartó del centro de su mesa y sacó de un cajón el cuaderno de dibujo. Buscó la primera página libre y, del bote de sus útiles de escritura y dibujo, tomó el lápiz de carboncillo. El nudo que había mantenido embotada su creatividad toda la mañana se deshizo después de que el primer trazo rompiera la continuidad del blanco de la hoja. De su hábil mano emergió el escenario que se negaba a ponerse por escrito. Poco a poco, la limpia superficie se transformó en el claro de un intrincado bosque en el que confluían tres caminos. El héroe, de espaldas, miraba desde uno la bifurcación que se presentaba ante sus ojos. En su brazo derecho, más concreto a la altura del bíceps, se intuía la cabeza de un dragón. En cuanto se sintió satisfecha, soltó el carboncillo, suspiró y abrió de nuevo el cajón del escritorio. Extrajo de él la nota que el día anterior le diera Héctor y la volvió a leer. Se puso de pie y dio vueltas erráticas en la habitación, sopesando lo que acababa de pensar. Quería llamarlo, pero no estaba segura de si aquello no sería una locura. Se sentó de nuevo en la silla y tomó el dibujo entre sus manos. Cerró los ojos un instante y, antes de que pudiera arrepentirse, cogió el teléfono y marcó su número.

—¿Diga?

La voz que le llegaba a través de su móvil hizo que su corazón trotase. Cerró los ojos para serenarse y, durante un instante, no fue capaz de articular palabra.

—¿Diga? —repitió impaciente la misma voz desde el otro lado.

—¿Héctor? —Alba se apresuró a hablar antes de que él cortase la comunicación. Estaba segura de que no iba a ser capaz de volver a llamarlo otra vez si eso sucedía.

—¿Alba?

—Sí, soy yo.

—Perdona, mi teléfono no ha reconocido tu número —se disculpó él.

—No creo que pudiera hacerlo, lo tengo oculto.

—¿Cómo estás? —preguntó él, después de una pausa diminuta.

Sonó amable, con ese aire confidente que siempre usó con ella los años en los que se lo contaban todo. No había nada amenazador en el tono de su voz, nada que pudiera indicar que Alba necesitase permanecer en alerta. Sin embargo, lo estaba. No sabía qué era lo que él pretendía al pedirle que cumpliera el pacto de su nota y su organismo se preparó segregando adrenalina: el corazón se le aceleró, la respiración se le alteró y, si alguien la hubiera estado midiendo, habría comprobado que también le había subido la presión arterial.

—Bien —dijo, intentando sonar serena—. ¿Y tú?

—Yo no estoy muy bien, por eso necesito ayuda, Alba.