5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Top Novel

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

El mundo y la vida de Mary Ellen se quiebran cuando su padre, el conde de Barton, entra en su cuarto. Ha decidido casarla con un rico comerciante sin rastro de nobleza afincado en Boston. Mary no puede creer que su padre renuncie a que su prometido sea aristócrata, pero sabe que de nada le servirá protestar. Ha sido educada para aceptar que todas las decisiones de su vida las tome el varón de la familia. Tras una precipitada boda, se ve obligada a trasladarse a Londres desde Almond Hill. Poco después de llegar a la ciudad, Mary descubrirá los secretos que encierra su extraña boda. Y también que al corazón no se le puede atar con un contrato. Ambientada entre el final de una época y los convulsos años que marcan el principio del siglo XX, La colina del almendro es una historia de venganzas, supervivencia, amor y guerra.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 882

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

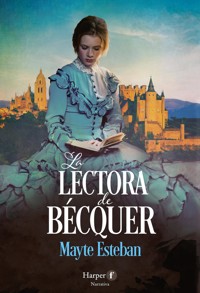

© 2019 Mayte Esteban

© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

La Colina del Almendro, n.º 254 - agosto 2019

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Shutterstock.

I.S.B.N.: 978-84-1328-314-2

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Primera parte

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Segunda parte

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Tercera parte

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Epílogo

Agradecimientos

Si te ha gustado este libro…

A Pilar Muñoz, que me empujó a terminar esta historia.

A Marta, mi hermana.

«No hay ejemplo de una nación que se beneficie de una guerra prolongada».

El arte de la guerra.

Sun Tzu (545-470 a.C.)

PRIMERA PARTE

Capítulo 1

Almond Hill

Residencia de los condes de Barton

27 de julio de 1913

Querida Camille:

Me ha entristecido leer en tu carta que no vendrás a visitarnos. Esta casa hace tiempo que necesita que algo de luz entre por puertas y ventanas, y estoy segura de que solo tú puedes lograr que eso suceda. Ya sé que no te entiendes demasiado bien con papá, pero seguro que nos las podemos arreglar para que apenas coincidáis más que en las comidas, como en agosto pasado. Echo muchísimo de menos a mamá desde que murió, la preciosa familia que teníamos, y solo tus cartas me han servido de alivio en este tiempo en el que en Almond Hill solo se respira tristeza. Piénsalo, Camille, quizá encuentres un par de semanas para tu ahijada, que te extraña mucho.

Tuya,

Mary E. Davenport

Viernes, 1 de agosto de 1913

Pasaban unos minutos de las once de la mañana cuando la señora Durrell, el ama de llaves de Almond Hill, interrumpió la tranquilidad de la biblioteca para anunciar una visita. El ocupante de la sala, Richard Davenport, conde de Barton, bebía en esos momentos una copa de brandy mientras lidiaba con la correspondencia del día. Sentado en el elegante escritorio de caoba, levantó la vista hacia la mujer y le dio instrucciones para que hiciera pasar al visitante, pero no antes de diez minutos. En ese tiempo ordenó con tranquilidad los papeles que tenía esparcidos sobre la mesa y los guardó en un cajón.

Educado en la elitista escuela de Eton, Richard era un hombre serio y de costumbres severas. Solo había algo que alteraba la sobriedad de su carácter, su insana afición a las bebidas espirituosas, que había ido en alza tras la muerte de su esposa Elisabeth. Levantó la vista hacia el retrato de ella, situado sobre la chimenea, y por un instante pensó en que debería ser su última copa. Casi se había convencido, pero instantes después, empujado por la ansiedad que lo consumía, apuró el licor y dejó la copa con brusquedad en la mesa.

Volvió a sentir cómo la rabia le invadía, como hacía día tras día desde hacía un año, cuando la condesa murió por unas fiebres sin haberle dado un hijo varón.

Se había casado veinticinco años antes con ella, la hija mayor del duque de Bedford, y poco después había nacido su primogénito, un niño débil y enfermizo que, a pesar de los cuidados que le prodigaron, no logró sobrevivir. Tampoco lo hizo otra criatura, que se malogró a mitad del segundo embarazo de la condesa. Con el tiempo, la fortuna les sonrió y fueron padres de dos preciosas niñas tan distintas como la noche y el día: Mary Elisabeth y Mary Ellen. Sin embargo, esa felicidad siempre tuvo un pero para Richard: no tuvieron un hijo varón, lo que era causa de los desvelos del conde. Esto suponía que las posibilidades de conservar Almond Hill para los suyos eran prácticamente nulas. El patrimonio familiar no lo heredarían sus niñas, sino que pasaría, inevitablemente, al hijo de su primo, Charles Davenport, un joven de veinticuatro años asiduo de bailes y carreras de caballos, y bastante dado al despilfarro. Que Charles se quedase con el título supondría que sus hijas probablemente se tuvieran que marchar de Almond Hill a su muerte. Necesitaba conseguir antes para ellas un buen casamiento que mantuviera su estatus intacto.

Pero no era su único problema, algo más tenía desesperado al conde: la inmensa fortuna heredada de sus antepasados había mermado de manera alarmante en los últimos años. Él mismo se encargó de dilapidar el dinero, tras algunas gestiones hechas con muy poco criterio. Cierto era que conservaba intactos sus bienes, Almond Hill y los terrenos aledaños, inmensos jardines verdes que se transmutaban en un frondoso bosque donde era frecuente encontrar corzos y faisanes, pero el banco al que había pedido un crédito para cubrir las deudas contraídas por sus fallidas inversiones exigía su devolución y no sabía con qué afrontarlo. Las rentas no daban para tanto y, si no actuaba pronto, habría que empezar a tomar decisiones drásticas, a menos que quisiera perderlo todo.

Esa mañana esperaba la visita de un representante del banco con el que tenía que renegociar el importe de los plazos, por lo que se sorprendió cuando vio entrar a un desconocido en la biblioteca. Los ojos de Richard Davenport se enfrentaron a los de un señor de escasa estatura, ataviado con un gastado traje de tono gris.

—Buenos días, señor. Encantado de saludarle. Permítame que me presente: soy Angus Stockman, abogado de Londres.

El hombre se quedó plantado en medio de la biblioteca, esperando que le ofrecieran asiento en uno de los cómodos sillones de la sala, pero Richard no hizo el gesto de invitarlo. Frente a él, sobre la mullida alfombra traída de la India por el anterior conde de Barton, preguntó:

—Buenos días, señor Stockman, ¿a qué debo su visita?

Stockman, un hombre calvo y orondo que bordeaba los cincuenta, extrajo un pañuelo del bolsillo y se secó el sudor de la frente. No hacía calor, así que no cabía nada más que pensar que la noticia que traía no era fácil de transmitir y estaba destemplando sus nervios.

—Me envía mi cliente, el señor John Lowell, para… —se interrumpió, haciendo uso del pañuelo de nuevo, dejando la frase inconclusa.

—¿Para? —le animó Richard Davenport.

—Para pedirle la mano de su hija, Mary Elisabeth.

Richard estuvo a punto de reírse. Sería la primera vez en lo que iba de año, pero, en el último momento, pudo controlar el impulso.

—¿Y se puede saber quién es el señor John Lowell? No tengo el gusto de conocerlo, ni a él ni a ninguno de sus parientes. Dígame, ¿es conde? ¿Duque, quizá? ¿Vizconde?

—No, señor, no tiene ningún título que yo sepa.

—Pues, entonces, dígale a su cliente que no tomaré en cuenta la osadía de mandarle a mi casa con semejante propuesta. Mi hija se casará con alguien de su estatus cuando yo lo decida. A sus veintiún años y con su belleza, candidatos no le faltan. No voy a entregársela al primer muerto de hambre que ose pedir su mano.

—Permítame decirle que el señor Lowell no es un muerto de hambre. Posee una de las mayores fortunas que conozco —replicó Angus Stockman—. Es el propietario de varios negocios de importación en América del Norte y unos elegantes almacenes en Boston, una cabaña ganadera que no para de crecer y muchos acres de tierra en el nuevo continente. Sus bienes no han dejado de multiplicarse en los últimos años.

—Le repito que no sé quién es ese hombre ni entiendo cómo ha podido pensar que podría concederle el honor de casarse con mi hija. Además, tampoco imagino cómo ha podido saber de ella. No pertenecemos al mismo círculo social.

—John Lowell estuvo aquí hace poco más de un año. Conoció a su hija en la temporada, en un baile que ofreció el vizconde de Westmorland.

Richard rememoró el baile, era el último al que había acudido con su esposa antes de que enfermase y no recordó a nadie con ese nombre. Tampoco pretendía esforzarse en hacerlo. Miró al abogado con suficiencia, espantando el recuerdo de Elisabeth. Angus Stockman parecía empequeñecerse por momentos ante la gravedad del gesto del aristócrata. Antes de entrar en la casa sabía de las escasas posibilidades de salir de allí con un acuerdo positivo, pero una cosa era saberlo y otra muy diferente enfrentarse al malhumorado rostro del conde de Barton.

—No entregaré a mi hija a cualquiera, se lo puede transmitir. Además, ¿por qué no ha venido en persona? —insistió en conde.

—El señor Lowell está en América y no tiene previsto viajar a Inglaterra en los próximos meses. Sus negocios lo necesitan.

—¿Y qué es lo que pretende? ¿Quiere además llevarse a mi hija al otro lado del Atlántico? —preguntó sorprendido.

—¡Oh, no, en absoluto! Eso es algo que tengo que explicarle aún.

El conde se quedó mirando al pequeño hombre que tenía enfrente, sin acabar de comprender su actitud. Pensó en echarlo de su casa, pero al final la curiosidad le pudo.

—Hable, pues —dijo.

—Mi cliente, de momento, planea regresar a Londres estas navidades, pero no estará mucho tiempo aquí; como le digo, aunque es inglés tiene importantes negocios que atender en Boston. Solo, si ella lo decide así, viajaría a América con él. Si no le apeteciera, hay una casa en Londres en la que dispondrá de todas las comodidades, y donde podrá esperarlo hasta su regreso. El señor Lowell viaja mucho. Además, su hija tendrá a su disposición una buena cantidad de dinero que yo le haré llegar a principios de mes. No menos de mil libras, eso me ha dicho.

A medida que el hombre hablaba, el cerebro del conde empezó a calcular. Mil libras mensuales suponían un montante de doce mil anuales, una fortuna que, de pasar por sus manos, podría mitigar en parte sus problemas económicos. Aunque el conde tenía claro que la ausencia de sangre noble de aquel individuo, del que además no sabía nada, llevaba implícito un no en su futura respuesta, aquella propuesta empezaba a despertar su atención. Tanto como para querer escuchar todos los detalles.

—¿Cuántos años tiene el señor Lowell? —preguntó, pensando que quizá fuera un viejo que pudiera morir en breve.

—No ha llegado aún a la treintena.

—Y, una pregunta más, si me lo permite. ¿Qué pruebas tengo de que lo que me está contando es cierto?

—Puedo mostrarle documentos que certifican todo lo que digo. Además, en el caso de que acepte, le entregaré yo mismo dos mil libras que no restan ni una al acuerdo de las mil mensuales. Cortesía para usted de su futuro yerno.

Angus Stockman percibió una pequeña debilidad en Richard Davenport. Por el señor Lowell, el abogado sabía de sus problemas financieros, pero también era consciente de lo que presumía de la limpieza de su sangre noble. La única posibilidad que tenía de conseguir su objetivo era atacar a su debilitado bolsillo y observaba briznas de victoria en las dudas del conde. Casi podía leer en sus ojos que Richard había claudicado ante su proposición cuando volvió a hablar para darle su respuesta.

—Muy tentadora su propuesta, pero no hay acuerdo —dijo—. No veo la razón por la que debería mostrarme inclinado a aceptar su ofrecimiento.

La respuesta desinfló al abogado. Tomó aire antes de entrar en la siguiente cuestión, a la que hubiera no querido llegar. Richard se acercó al ventanal, y a través de él miraba al exterior, dejando claro con su postura que la conversación había finalizado por su parte. Sin embargo, en cuanto escuchó al abogado, se dio la vuelta y lo miró sorprendido.

—El señor Lowell conoce sus problemas… con el banco.

—¿Cómo dice? —dijo, volviéndose hacia él—. ¿Y se puede saber quién le ha proporcionado esos datos? —bramó el conde, enfurecido por el hecho de que alguien se hubiera tomado la libertad de hablar de sus asuntos personales tan a la ligera.

—Yo no lo sé, mi cliente no ha compartido sus fuentes conmigo. Solo me dijo que, si se oponía a tomarlo en cuenta como candidato a la mano de su hija, hiciera uso de esa información. Como le he contado, John Lowell es muy rico. Si usted acepta que se convierta en su yerno, tal vez podría liquidar las deudas o, al menos, él podría ayudarle a afrontarlas.

—¡No sé de dónde ha sacado que estoy en la ruina! —dijo Richard, esta vez en voz queda, pero muy enfurecido—. ¡No es cierto!

—Lo único que sé, señor, es lo que mi cliente me ha contado y el encargo que me ha hecho.

—¡Pues váyase con su encargo ahora mismo de mi casa!

El conde agarró un bastón con empuñadura de plata que había pertenecido a su tatarabuelo y apuntó con él a la frente de Stockman mientras se le acercaba de manera amenazadora. El abogado fue retrocediendo. Su trabajo, por ese día, estaba hecho.

—Piénselo, señor Davenport. Pasaré de nuevo en unos días y, en caso de que no haya cambiado de idea, no volveré a molestar.

Richard Davenport bajó el bastón y clavó su mirada en la de aquel personaje. La contundencia de las últimas palabras y la propuesta económica, que no dejaba de bailar por su cerebro, le hicieron serenar sus primeras intenciones de sacarlo de allí a patadas.

—Haga lo que quiera —dijo al fin—. Buenos días, señor… Perdone, he olvidado su apellido.

—Stockman, Angus Stockman. Y mi cliente es el señor John Lowell. Nos vemos.

Cuando el abogado dejó la biblioteca, Richard Davenport se sirvió un brandy y se lo bebió de golpe. Ni siquiera así logró calmar la inquietud que sentía. Si un desconocido sabía de su ruina, era más que probable que en poco tiempo media aristocracia inglesa también se enterase.

Tomó un segundo trago.

Martes, 12 de agosto de 1913

Tras la comida, Richard se encerró a solas en la biblioteca. Saboreaba una copa de brandy mientras miraba distraído las páginas del periódico, un ejemplar de la semana anterior del Times que le había proporcionado el señor Lennon, el párroco de Chignall. A Almond Hill, el progreso llegaba igual que ese periódico, con un retraso considerable. Ningún automóvil había atravesado el camino que conducía a la entrada y ni siquiera tenían teléfono, algo que empezaba a ser frecuente en las casas de aristócratas. La única concesión a la modernidad en la enorme mansión era la electricidad, que había sido instalada unos años antes, cuando las finanzas de los condes de Barton vivían tiempos mejores.

Richard no había dejado de darle vueltas a la extraña visita que había recibido del abogado. Con la mirada en el periódico, en noticias que no estaba leyendo realmente, recordaba sus razones personales para no consentir que su hija Elisabeth emparentase con un burgués. No podía ceder. La muchacha debía mantener la posición social que habían ido heredando. Sin embargo, las más de doce mil razones en forma de libras anuales eran demasiado tentadoras, y mucho más considerando que había dos mil más a modo de anticipo para remendar su maltrecho bolsillo. Disponer de efectivo para saldar las deudas con el banco le otorgaría una tranquilidad de la que no gozaba desde hacía tanto tiempo que apenas recordaba cómo era no sentirse ansioso.

Pero no. No podía aceptar a un hombre del que, además, no conocía nada. Sería un agravio que no se había consentido nunca en su familia. Sabía que algunos nobles se mezclaban con burgueses enriquecidos con la industria; él estaba decidido a no manchar su linaje con un enlace de ese calibre. Al menos haría todo lo que estuviera en sus manos para impedirlo. Su padre le había hecho comprender en su juventud que ese era un deber y no una opción para él, y estaba dispuesto a cumplirlo con sus hijas.

Se levantó del sofá y dejó la copa sobre una pequeña mesa auxiliar situada al lado de la ventana. Se recolocó la chaqueta sobre el chaleco, rehízo el nudo del corbatín y se aseguró de que los picos de la camisa estuvieran alineados. Después se pasó nervioso la mano por la cabeza. No pudo evitar un gesto de fastidio: cada vez tenía menos pelo. Quizá para compensar lucía un enorme bigote y la barba que ocupaba la parte inferior del rostro excepto en la barbilla.

Abrochó los botones de la chaqueta, pero al instante se arrepintió. No quería dar una imagen demasiado formal, así que volvió a soltarlos.

—Señor —dijo Martin, el mayordomo, interrumpiendo sus reflexiones—, está aquí el joven Charles.

—Hágalo pasar.

Charles Davenport había heredado el pelo rubio y los ojos claros de la familia paterna, así como un físico esbelto que le daba un enorme atractivo. En los bailes que se organizaban en la temporada era siempre el centro de atención de las féminas. Su capacidad para granjearse el favor de todo el mundo resultaba asombrosa y era esa era la razón por la que llevaba una vida mucho más acorde con alguien más mayor que con la de un joven de su edad. Frecuentaba partidas de cartas en las que ganaba sumas ingentes, que acababa perdiendo con la misma facilidad, rodeado de duques, condes y vizcondes, los mismos que ocupaban asientos en el Parlamento de la nación; eso si no estaba entretenido en cacerías o apostando en el hipódromo.

—¡Muy buenas tardes, tío!

—Buenas tardes, Charles. Siéntate, por favor —le dijo señalando los sillones frente al fuego apagado, mientras cogía de nuevo su copa y también se sentaba—. Dime, ¿has averiguado lo que te pedí?

—Por supuesto. Ya le dije, tío, que para sacar algo a sir Winston no hay nada mejor que invitarle a una buena botella de whisky escocés.

—¿Qué sabe?

—Le han llegado informaciones que empiezan a ser preocupantes. Hay quien está pensando que no tardaremos en entrar en guerra con los alemanes.

—¿Estás seguro?

—Se está invirtiendo en armamento gran cantidad de dinero. Parece que la guerra está ya ahí.

—¿Qué sugiere sir Winston?

—Dice que la inversión más segura en estos momentos pasa por las armas y yo estoy de acuerdo. Tras el Tratado de Londres da la sensación de que esto es algo imparable, pero parece que el escenario de una hipotética contienda estaría en el continente y en ningún momento nos alcanzaría. Nos conviene invertir en armas y que la guerra estalle cuanto antes.

Desde el invierno, Charles había sustituido a su tío en las sesiones que se celebraban en el Parlamento. La muerte de Elisabeth agravó sus problemas con el alcohol y, tras una serie de comentarios desafortunados, fue invitado con amabilidad a que se tomase un descanso en Almond Hill. En un principio, Richard se enfureció, pero al cabo de un tiempo hasta lo agradeció. Su sobrino le mantenía informado de cuanto sucedía y él no tenía que renunciar a lo único que le hacía sentir bien: un buen brandy.

Lo que le sorprendió fue que Charles, apenas un muchacho, hablase con tanta frialdad de algo tan serio como era la posibilidad de una guerra. O acaso no, acaso era su juventud la que le hacía verlo como algo en lo que no se jugaban vidas humanas. Al conde no le gustaba la idea de invertir en armas porque, de saberse que andaba mezclado en negocios con la industria supondría otro descalabro para su imagen entre la alta sociedad, ya tocada por su ausencia en la cámara de los lores. La desesperada situación en la que se encontraba Almond Hill hizo que sus reticencias se rebajasen un grado. El que la posible guerra no tuviera como escenario Gran Bretaña hizo que bajasen otro escalón. El trago de brandy acabó por diluirlas del todo.

—El problema es la liquidez, ya sabes que no tenemos demasiado dinero en efectivo —dijo Richard—. No estoy seguro de poder afrontar los pagos del banco a tiempo si nos equivocamos. Ya he tenido que hablar con ellos una vez para que me concedan más tiempo y no sé si lo podré conseguir otra vez.

—¿Se podrían vender algunas tierras? Tenemos muchas, tío —sugirió Charles.

—¡No! Eso jamás. Se lo juré a mi padre y cumpliré. Almond Hill es intocable.

Almond Hill, la casa familiar y sus terrenos, era algo con lo que jamás negociaría.

Richard Davenport se levantó y paseó nervioso por la habitación mientras meditaba. La información que le acababa de servir Charles no le parecía descabellada. Hacía meses que era evidente que la situación entre los países de Europa empeoraba día a día. Los alemanes estaban ampliando su ejército y en los astilleros rusos se preparaban barcos militares de enormes dimensiones; por otro lado, el conflicto en los Balcanes, aunque se hubiera firmado la paz a finales de mayo, no se había zanjado del todo y, más allá, en las colonias, los choques entre potencias se sucedían. La situación general de crispación no auguraba nada bueno. Charles llamó su atención:

—Tío, es el momento de arriesgarse. Podemos sacar mucho dinero si sabemos emplear la información que nos ha proporcionado la afición al whisky de sir Winston.

El conde sumergió sus ojos en el marrón del licor, concentrándose en el fondo de la copa de brandy que tenía en la mano. Si se adelantaban e invertían en armas, su capital podría crecer mucho en muy poco tiempo y se desharía de los incómodos acreedores antes de que fuera pública su ruina. Podría ahorrar a su familia la vergüenza de constatar que había sido el peor gestor de los bienes de los Barton en generaciones. Claro que, para ello, primero tendría que tener un capital con el que abordar aquella inversión.

—Hace unos días vino un abogado a verme —dijo.

—¿El banco empieza a presionar? —preguntó Charles, temiendo que el momento que trataban de evitar se hubiera presentado antes de tiempo.

—No, no era del banco. Era el abogado de un tal John Lowell. Vino a pedirme la mano de Elisabeth.

—¿Lowell? —preguntó Charles—. No me suena. ¿De quién es familia?

—No tiene ningún título.

—Supongo que su petición habrá sido desestimada por completo…

—Por supuesto, por supuesto —dijo Richard poniéndose de pie—. Sin embargo…

Richard había dejado la frase sin concluir y eso hizo que Charles supusiera que había algo en la petición de ese tal John Lowell que había hecho vacilar a su tío. Quiso saberlo enseguida. Había aprendido a guardar cualquier información que consiguiera para emplearla en el momento en el que sacase más partido de ella y Richard Davenport no se iba a librar de su curiosidad por muy primo de su padre que fuera.

—¿Qué le ha hecho dudar?

El conde titubeó. No era elegante lo que estaba pensando. No le colocaba en una buena situación como padre. El dilema entre mantener el honor de la familia o el patrimonio llevaba torturándole más de una semana, y el ofrecimiento de Charles de escucharle era tentador. Podría ayudarle a ver la situación con más perspectiva.

Notó en su espíritu signos de flaqueza que frenó como pudo antes de verbalizarlos.

No, pensó que Charles era demasiado joven y se relacionaba con muchas personas. Ya le parecía una auténtica temeridad que conociera su penosa situación financiera, que no hubiera podido evitar que una tarde viera sus cuentas sobre la mesa de la biblioteca. Tomó otro sorbo de brandy que le quemó la garganta. Mientras notaba cómo el líquido ardiente iba deslizándose por su pecho, sintió un repentino sudor. Las palabras encontraron un resquicio y salieron de su boca sin pedir permiso.

—Ese hombre posee una gran fortuna. Me ha ofrecido dos mil libras, más mil mensuales para el sustento de Elisabeth, a cambio de su mano.

No añadió que Lowell sabía detalles sobre su ruina.

—Dicho así parece que estuviéramos hablando de ganado —dijo Charles con bastante sorna.

—Eso me ha parecido. Al parecer este hombre está acostumbrado a comprar vacas y ha debido de pensar que mi hija es una simple res con la que engordar su cabaña.

—Sin embargo, es dinero, tío. Podría ser un buen inicio para nuestros negocios.

—¿Crees que estoy loco? —bramó Richard—. ¡No voy a vender a mi hija mayor al primero que venga ofreciendo dinero por ella!

—No se altere, tío —dijo Charles con mucha calma—. Supongo que ese hombre no está tratando de comprarla a ella, sino nuestra nobleza. Ha dicho que las mil libras mensuales son para su sustento. ¿No piensa vivir en Almond Hill? ¿Para qué iba a necesitar Elisabeth dinero propio si él es tan rico?

—Eso es también otro disparate en esta historia. Este hombre vive en América y no piensa venir hasta Navidad, y solo de visita. Dice que está dispuesto a que Elisabeth se quede en su casa de Londres mientras él permanece en Boston al frente de sus negocios.

—Vaya, muy enamorado no parece. Es obvio que sus intenciones pasan por añadir sangre noble a su dinero, pero ¿cree que busca también el título de conde de Barton?

—Si lo busca, no sabe nada. El título no será de ninguna de mis hijas, te corresponde a ti al ser el varón de la familia, así como todo lo demás.

—Lo sé, tío, pero estos nuevos ricos no se detienen ante nada tratando de darle brillo a sus fortunas. La ley está de nuestra parte, no se preocupe por eso. El título y Almond Hill se quedarán en la familia siempre.

La posibilidad de obtener un dinero fácil tentó a Charles, a quien el honor le importaba mucho menos que tener una buena cantidad de libras para invertir en sus negocios y en los mejores prostíbulos de Londres. Sirvió otras dos copas a su tío mientras reconducía la conversación. Le contó una partida de caza en la que había participado e hizo un resumen bastante amplio de la última vez que había acudido a la ópera. Antes de continuar con lo que se le había ocurrido, le puso una copa más de brandy.

—¿Me concedería la mano de Mary Ellen? —Charles pilló descolocado a su tío con la petición. Descolocado y ebrio.

—¿Y eso a qué viene, Charles? —preguntó este con dificultad, mientras le miraba con los ojos vidriosos.

—Porque se me ha ocurrido algo. Acepte que me case con Mary. Piense, yo soy el heredero. La boda de los futuros condes de Barton podría distraer la atención de nuestras amistades. Así, quizá podamos conseguir que Elisabeth se case con ese Lowell sin que se arme mucho alboroto y nos proporcionará dinero más que suficiente para iniciar esa inversión de la que hablamos. Sus pretensiones, si tienen que ver con lograr hacerse con el título y vuestra fortuna, se verían frustradas doblemente, puesto que Mary y yo llevamos sangre Davenport, pero su dinero ya estaría en nuestras manos. Si, como pensamos, la guerra estalla, todo estará tan revuelto que a nadie le preocupará con quién se ha casado Elisabeth.

—No pensaba casar aún a mis hijas, siguen de luto por la muerte de su madre. ¡Mucho menos con alguien al que no conocemos de nada y que no tiene un linaje noble como aval!

—Tampoco es tan importante, tío, y además ya ha pasado más de un año desde la muerte de lady Elisabeth. Sería nuestra salvación. —Charles pidió a Richard que volviera a sentarse, para explicarse con más calma—. Creo que debería valorarlo.

—¿Has dicho que te casarías con Mary? —le preguntó.

—Eso he dicho, sí.

—De ningún modo. Mary no.

—Pero ¿por qué no? —Charles se mostró contrariado.

—Porque Elisabeth es la mayor. Ya sería una vergüenza casar a una de mis hijas mal, pero a la mayor sería una auténtica catástrofe.

Charles intentó contener la decepción ante los ojos de su tío. Prefería a Mary antes que a Elisabeth, pero tampoco estaba la situación para andarse con remilgos. Ya habría tiempo más adelante de conseguir lo que deseaba de la hija pequeña de Richard. Tenía que aprovechar la debilidad que empezaba a notar en su tío para sacar partido de aquella situación.

—¿Me concedería la mano de Elisabeth, entonces?

Richard se rascó la cabeza, intentando aclarar sus pensamientos, que nadaban confusos en un mar de brandy de reserva. Incluso en ese estado era capaz de verle un gran agujero al plan de su sobrino.

—Pero no has pensado en algo, Charles, ¿cómo vamos a lograr que ese hombre no se entere de que he intercambiado a mis hijas? Me ha pedido expresamente la mano de Elisabeth. Al parecer, la conoce de un baile. Se dará cuenta de que no es ella. ¡Ni siquiera se parecen!

—Sencillo. No vive aquí y tardará varios meses en regresar. Apresúrese a decirle que Elisabeth tiene otras peticiones de matrimonio y que no os es posible esperar hasta que venga en Navidad para tomar una decisión. Ofrézcale la posibilidad de contraer una boda por poderes de inmediato si quiere de verdad convertirla en su esposa. Cuando decida venir, él ya estará casado con Mary y Elisabeth conmigo, y no podrá hacer nada.

—¡Se pondrá furioso! ¡Yo me pondría furioso! ¿Cómo vamos a hacer para que no se dé cuenta de que se ha casado con otra mujer?

—Pensemos.

Charles se levantó y empezó a caminar por la habitación, mientras Richard le miraba.

—Ya se me ha ocurrido cómo. Por su manera de acercarse, tío, dudo mucho que le preocupe que sea Mary o Elisabeth. Si me apura, creo que tampoco importa si es una de sus hijas o la de cualquier otro que pueda acercarle a la alta sociedad. Se lo he dicho, tío, estos nuevos ricos son así.

—¿Y no le parecerá extraño que haya cambiado de idea tan rápido después de la manera en la que traté a su abogado? —preguntó Richard.

—Invente, tío. El dinero de ese Lowell podríamos invertirlo y saldaría las deudas de Almond Hill sin que nadie más que el banco sepa ni siquiera que han existido.

Pero el caso era que sí había alguien que lo sabía: John Lowell. El abogado, ese hombre gris y bajito, se lo había dicho. Y si Lowell lo sabía era porque alguna otra persona estaba enterada. Richard no tenía tan claro como Charles que pudieran llevar adelante semejante farsa.

Mientras pensaba, escucharon gritos procedentes del pasillo. Charles se asomó y llegó justo cuando la puerta de servicio de Almond Hill se cerraba de un portazo. La señora Durrell, compungida, entró en la biblioteca para informarle a Richard que uno de los criados se había marchado al no serle pagado su sueldo de las dos últimas semanas. La borrachera de Davenport mezclaba alcohol con dinero, problemas económicos con la vergüenza de que los criados abandonasen así su casa y sus escrúpulos se evaporaron de golpe, justo como Charles quería. Cuando el ama de llaves se retiró, Richard Davenport había tomado una decisión:

—¿Por qué no? —dijo—. Aceptaré a ese Lowell, pero le concederé la mano de la pequeña Mary, no de mi primogénita, aunque él no lo sabrá hasta que sea demasiado tarde para echarse atrás. No tiene previsto venir en mucho tiempo a Inglaterra, será sencillo decirle que entendí mal a su emisario. Consígueme un abogado, alguien que no conozca al que ha venido a verme. Se llama Angus Stockman. Vamos a hacer pensar a ese hombre que se va a casar con Elisabeth, pero será bueno que ella no esté libre para cuando él descubra que no ha sido así. Tú te casarás con mi hija mayor cuanto antes.

Charles dibujó una sonrisa forzada. Su prima Elisabeth era un buen partido, una belleza rubia, elegante y distinguida, del mejor linaje que uno pudiera desear. Otro punto a su favor era su falta de inteligencia, no daría demasiado trabajo engañarla con promesas de amor. Alguna vez había fantaseado con la posibilidad de convertirla en su esposa, pero la juventud de ambos y la absoluta certeza de que él sería el heredero de todos los títulos de su tío le habían hecho relegar el pensamiento. No era imprescindible casarse con la hija de su tío para acabar siendo conde de Barton y, en todo caso, siempre podía buscar a otra muchacha que incrementase su fortuna, así que hacía tiempo que había desestimado la idea. Además, sabía que nunca sentiría nada por su prima. Sin embargo, el amor no era lo mismo que el matrimonio, eso lo tenía claro desde hacía mucho tiempo, y la única renuncia que veía casándose con ella era tener que prescindir de su soltería.

Que Mary fuera sacrificada en todo aquello le producía un secreto placer. Ella sí era objeto de sus deseos, pero nunca había respondido a sus galanteos sino con desaires. Se merecía un escarmiento. Que un mal matrimonio la pusiera en el punto de mira de los chismorreos de la alta sociedad era una venganza exquisita.

—Mañana mismo tendrá el abogado que necesita, tío. Mientras, prepararé todo para engañar a ese Lowell y que no se dé cuenta del intercambio, e iré enterándome en qué podemos invertir ese dinero que decís que llegará en cuanto se produzca la boda.

—Discreción con eso, muchacho. Nadie debe saberlo. Espero que podamos salir beneficiados de esto.

Esa noche, Richard Davenport durmió de un tirón, noqueado por el alcohol y aliviado porque pensaba que había encontrado la salida a sus problemas.

Jueves, 21 de agosto de 1913

Mary Ellen Davenport estaba ocupada en su cuarto revisando unas telas. Habían llegado esa mañana de París, regalo de Camille Leduc, su madrina, e imaginaba el vestido que confeccionaría con ellas. Mary había aprendido a coser por la perseverancia de mademoiselle Leduc, la mejor amiga de su madre, una afamada y excéntrica modista francesa que adoraba a su ahijada. Camille era de la opinión de que una mujer tenía que tener siempre una habilidad que le permitiera salir adelante sin la ayuda de un hombre e insistió en que las dos jóvenes Davenport aprendieran su oficio. Obtuvo desiguales resultados en la empresa: mientras que Elisabeth no había mostrado interés ni capacidad suficiente, Mary se apasionó con la posibilidad de trasladar su imaginación a los diseños más exquisitos. Al principio, Mary Ellen no contó con el beneplácito de su hermana:

—No deberías hacer tus vestidos —le había dicho Elisabeth en alguna ocasión—, no es propio de señoritas, sino de sirvientas.

—Me gusta coser, Elisabeth. Me distrae.

—Mary, pues hazlo para tus muñecas, o borda, pero deja de ponerte esa ropa que nos acabará poniendo en evidencia —replicó.

Sin embargo, no era así. En cada uno de los bailes a los que asistían las hermanas siempre había halagos para los delicados modelos que lucía Mary, así que Elisabeth acabó rindiéndose y dejando que su hermana se ocupara también de su vestuario. Ya no entendía ir a un solo baile en el que no estrenase un vestido confeccionado por ella.

Tres toques en la puerta sobresaltaron a Mary. La muchacha estaba tan abstraída que se le cayeron de las manos los alfileres y se pinchó con uno al recogerlos del suelo. Acto seguido se chupó el dedo para no manchar la tela con la diminuta gota de sangre, pero enseguida contestó.

—Adelante.

—Buenos días, hija —saludó Richard.

—Papá —dijo apartando las telas y poniéndose en pie—, ¿qué ocurre?

—Tengo que hablar contigo.

No era nada frecuente que el conde entrara en la habitación de Mary. Si hacía memoria, solo lo recordaba allí en el momento en el que acudió a comunicarle el fallecimiento de su madre. Su presencia en la habitación y las cuatro palabras que pronunció la alertaron.

—He recibido una petición de matrimonio para ti y he aceptado —le dijo el conde, sin más prolegómenos.

La noticia cayó encima de Mary como un jarro de agua helada y se empezó a inquietar. Seguía triste por la muerte de su madre, no se le había pasado por la cabeza que ya fuera tiempo de contraer nupcias y tampoco se imaginaba quién había podido pedir su mano. Al contrario que su hermana mayor, quien se veía rodeada de jóvenes disputándose el turno para bailar con ella, prefería siempre un segundo plano, conversando con otras muchachas que como ella no despertaban el interés de los jóvenes. Ser la menor de las hermanas Davenport también la colocaba la segunda en el turno de peticiones y su carné de baile nunca estaba a rebosar. Como no le constaba que su hermana hubiera recibido una propuesta de matrimonio, no entendía que alguien pudiera interesarse por ella antes.

—Pero ¿para mí?

—Sí, Mary. Para ti.

Richard Davenport se acercó a la ventana, desde donde se veían los extensos jardines de la mansión, y fijó la vista en los árboles que, orgullosos, anunciaban el inicio del espeso bosque.

—¿Y Elisabeth? —preguntó ella, un tanto enfadada. Su hermana mayor, por lógica, debería ser la primera en comprometerse.

—Elisabeth también tiene un candidato, os casaréis casi a la vez.

El desconcierto le impidió preguntar, pero su padre volvió a mirarla y continuó con las explicaciones, disipando las lógicas dudas que planeaban por la mente de Mary Ellen.

—Elisabeth se casará con el primo Charles. Es el futuro conde de Barton y me ha parecido que es una buena manera de seguir conservando el patrimonio dentro de la familia. Se lo acabo de decir a tu hermana y está exultante de felicidad. Espero que tú te lo tomes igual de bien.

—Charles es un buen muchacho.

Lo dijo sin ningún convencimiento, solo por cortesía hacia su padre. No le gustaba nada su primo, pero sabía que a Elisabeth no le desagradaba. Dio gracias en silencio porque a su padre ni se le hubiera pasado por la cabeza pensar en ella para Charles.

—Tu pretendiente se llama John Lowell —continuó Richard Davenport—, y es un adinerado comerciante. De momento, vive en América.

Ante la cara de pánico de Mary al escuchar la mención del nuevo continente, más que por su desconocimiento sobre quién era John Lowell, Richard Davenport se apresuró a seguir hablando:

—Ya sé lo que estás pensando, es lo mismo que pensé yo. Me disgustaría mucho que tuvieras que abandonarnos para marcharte tan lejos, pero me han prometido que te instalarás en Londres y será él el que venga a vivir aquí. Londres no está tan lejos de Almond Hill.

—Pero, papá —dijo Mary, intentando sobreponerse al torrente de noticias y no perder la educación con una rabieta inoportuna—, ¿quién es el señor Lowell? No he oído hablar de él.

—Es normal, no tiene ningún título, pero no tienes de qué preocuparte. Su dinero te ayudará a vivir de manera holgada y serás tú la que aporte distinción a ese matrimonio. Estarás de acuerdo conmigo en que no es un mal arreglo, teniendo en cuenta que no eres la primogénita de la familia.

Mary se abstuvo de hacer ningún comentario. Siempre había temido que llegase el momento en el que su padre mantuviera esa conversación con ella, cuando le anunciara que había escogido un hombre para que se convirtiera en su esposo pero, sobre todo, albergaba en su interior la esperanza de que, al ser la pequeña, le quedase una remota opción de ser ella la que eligiera. Desde niña soñaba con enamorarse de alguien como sucedía en las novelas, de un joven que también lo estuviera de ella. La noticia que le había llevado su padre fulminó todas sus ensoñaciones en un instante.

No podía creer lo que escuchaba. En sus peores hipótesis, cuando recordaba que con toda probabilidad no se le preguntaría si sentía algo por su futuro esposo, pensó que cuando su padre la prometiera sería a alguien a quien, por lo menos, habría visto alguna vez. Un completo desconocido nunca había entrado en sus elucubraciones y, menos aún, uno que ni siquiera perteneciera a su mundo. No serviría de nada decirle a su padre que empezarían a mirarla por encima del hombro en bailes y sesiones de té y que se convertiría en la comidilla de todos. Eso sin contar con su abuela materna, la condesa de Bedford, que montaría en cólera en cuanto supiera del asunto.

No hizo ningún gesto que delatase su desánimo. Aceptó la decisión de su padre con una indignación privada, pero sin mostrar el más mínimo resquicio de ella en su rostro. En su mundo las cosas eran así, no cabía la protesta ante las decisiones de un padre, así que contuvo las ganas de gritar de rabia y su expresión solo reflejó una tranquila serenidad.

En su mente, Mary ya estaba calculando el tiempo que necesitaría para confeccionar su vestido de novia. Había pensado mucho en cómo sería, en todos los detalles que lo harían único, como también se atrevió a soñar con el poderoso sentimiento de felicidad que la embargaría ese día. Al constatar en su ánimo que este no existía, se concentró en el vestido.

—¿Cuándo será la boda? —preguntó, con el mismo tono neutro que habría empleado si se hubiera interesado en si había pescado para la cena.

—Todo está dispuesto para que se celebre el próximo lunes.

Mary se alarmó al recordar que estaban a jueves. El tiempo era insuficiente para conseguir las telas necesarias y confeccionar el maravilloso traje que tenía en mente, pero lo que más le preocupó no fue eso, sino un pequeño detalle que en ese momento se agrandaba hasta alcanzar dimensiones desproporcionadas.

—¡Papá! ¿El lunes? ¿Mi boda un lunes? ¿Cuándo voy a conocer a mi futuro esposo?

—No te alteres, Mary. Tu pretendiente está en América y de ahí no se moverá hasta Navidad.

—Pero… —Mary no entendía nada—, si no volverá hasta Navidad, ¿con quién me voy a casar el próximo lunes?

—Celebraremos aquí una ceremonia íntima por poderes; como ves, no vas a necesitar un vestido.

—No entiendo cuál es la urgencia —dijo muy enfadada, rozando la insolencia.

—El señor Lowell quiere que ya estés en Londres instalada cuando regrese y, para ello, es imprescindible que seas su esposa. ¿No querrás que todo el mundo hable de ti como una mujer soltera que vive en casa de su futuro marido?

—No, desde luego que no —dijo Mary, horrorizada por la posibilidad de convertirse en el blanco de aquella nueva humillación.

El conde no tenía una respuesta mejor para Mary. Hablarle de sus problemas económicos no entraba en sus planes, pero entendía que se estuviera preguntando a qué venían tantas prisas. No debería haber hecho caso a Charles para acelerar tanto los trámites de la boda de Mary, pero, si celebraban muy juntas las dos ceremonias, centrando toda la atención en la de Elisabeth como sugería su sobrino, sería menos probable que se convirtieran en el objeto de chismorreo de toda la alta sociedad. La repentina boda de la pequeña de los Barton podría quedar medio oculta tras el lujo de las nupcias de su hermana.

—Lo dicho, te casarás el lunes y, cuando pase la boda de tu hermana, podrás instalarte en Londres, en tu nuevo hogar. Su matrimonio será en un mes, así que seguirás viviendo en Almond Hill hasta que eso suceda. No percibirás ningún cambio entre tu vida de soltera y la nueva de casada, al menos de momento. Te dará tiempo a hacerte a la idea.

Ella no replicó, aunque sí tuvo que reprimir unas irrefrenables ganas de arrojar al suelo un horrible jarrón que adornaba la cómoda. Mary Ellen Davenport no sabía qué decir ante la avalancha de noticias que de pronto habían entrado por la puerta de su cuarto para alterar su existencia, así que optó por respirar y asentir. No se permitió el más mínimo gesto de debilidad mientras su padre permaneció en la estancia y, cuando este se marchó, el desahogo no lo convirtió en lágrimas. Esas las reservaba para lo importante, para cuando los reveses de la vida golpeaban su corazón y lo partían en dos, como cuando falleció su madre.

Sin embargo, un matrimonio con un desconocido no era una feliz noticia que celebrar. Arruinaba todos sus sueños románticos de un plumazo y dejaba su ánimo hundido. Necesitaba hablar con alguien que entendiera su tristeza, pero no creía que hacerlo con Elisabeth fuera buena idea. Su hermana nunca se había caracterizado por ser dulce y comprensiva. Solo conocía a una persona que sabría entender su malestar. Del cajón de su mesa extrajo papel y empezó a escribirle una carta. Cuando acabó, la cerró y la guardó para entregársela a la señora Durrell. El ama de llaves la pondría en el correo sin dar explicaciones al conde, que no veía con buenos ojos a su destinataria.

Después salió de la casa para que le diera el aire. Aún quedaban rosas en los parterres del jardín y su aroma se esparcía con el viento. El verano apuraba sus últimos días y la temperatura agradable invitaba a un paseo. Una suave brisa revolvía los mechones rebeldes que escapaban de su recogido, pero a Mary no le importaba. Caminando silenciosa, pensando en las noticias que inquietaban su espíritu, condujo sus pasos hacia la ladera de la colina y acabó bajo el solitario almendro. Se dejó caer a sus pies, arrastrando la espalda por la corteza del tronco y se mantuvo muy quieta, con la mirada perdida entre las ramas del árbol que había dado nombre a la casa.

Recordó su historia. Aquel almendro pertenecía a una especie tropical que un antiguo conde de Barton había hecho llegar desde la India hacía muchos años, antojado por su belleza. Llegó junto a una decena más, cuando la casa de la propiedad aún estaba en construcción, y se plantaron todos en aquella colina. Por supuesto, ninguno más logró arraigar, las condiciones ambientales eran adversas para la especie, pero ese que la cobijaba bajo sus ramas se había mantenido vivo a pesar de todo. Se asió con fuerza a una tierra que no era la suya y sobrevivió en un clima hostil. Su extraordinaria fortaleza lo había hecho tan especial que aquel conde de Barton decidió que en su honor la casa se llamaría Almond Hill. Mary pensó que iba a necesitar la fuerza de ese árbol para no caer en el más profundo desconsuelo.

El enojo que sentía por dentro lo pagó haciendo pedazos una flor que recogió del suelo. Mirando al frente sin ver, intentó serenarse. Leer, coser y soñar con enamorarse distraían su tiempo. Pensar en construir una familia feliz, como la que sus recuerdos de niña le decían que había sido la suya, era su único consuelo desde que Elisabeth, su madre, murió. ¿Qué sería ahora de ella? Ya no podría soñar con enamorarse de alguien y tampoco podía saber si su futuro marido la querría siquiera un poquito.

Se sentía hundida en la más infeliz de las desdichas.

Por mucho que intentaba hacerse una idea, no lograba concretar una imagen del que iba a ser su esposo. Solo tenía su nombre, John Lowell, y la posibilidad de fantasear sobre cómo sería. Especuló, no podía hacer más. Era un comerciante que tenía sus negocios al otro lado del Atlántico, por lo que dedujo que no sería demasiado joven. Eso daba al traste con sus aspiraciones románticas, no creía que pudiera enamorarse de alguien con una edad próxima a la de su padre. ¿Habría algún tema de conversación que pudiera entablar con su futuro esposo? ¿Tendrían algo en común? Tampoco tenía referencias de su físico, así que, a falta de datos, empezó a imaginarlo con el aspecto de los hombres que conocía. Primero, su padre. Sintió un escalofrío. Después pensó en Charles y casi prefirió que fuera un hombre más mayor, más respetuoso con ella que su primo. Sin embargo, ni su padre ni Charles podían servirle de modelo, puesto que no era noble. ¿Se comportaría entonces como el jardinero? ¿Se parecería al marido de la cocinera? ¿Tendría el aspecto y los modales del muchacho que se ocupaba de los caballos?

En todo aquello solo encontraba un diminuto punto para la esperanza. Desde que faltaba su madre, Mary no había sentido el calor familiar. Elisabeth parecía haber superado su pérdida y no daba muestras de notar su ausencia, mientras que su padre cada vez bebía más y le prestaba menos atención. Quizá ese hombre sobre el que ahora meditaba no fuera tan terrible, quizá aún cabía la posibilidad de que, aunque fuera por un milagro, la quisiera y juntos pudieran formar una familia de la que sentirse orgullosa y con la que recuperar aquellos sentimientos que había perdido con la muerte de la condesa. Quizá lejos de la tristeza que emanaban los muros de Almond Hill, unos hijos llenarían sus días de risas y juegos y en otro escenario todo volvería a ser tan feliz como recordaba su infancia. Pero no, no era posible. John Lowell ni siquiera la conocía y eso hacía peligrar cualquier posible felicidad futura. El suyo no sería un matrimonio, sino un contrato.

Se levantó inquieta. Lo mejor que podía hacer, ya que no se le ocurría una manera de escapar de aquella angustia, era no adelantar acontecimientos.

Acarició la agrietada corteza del árbol, desplazó la mirada hacia Almond Hill y tomó aliento antes de regresar a la casa.

Jueves, 21 de agosto de 1913

El salón azul de la residencia de los Barton acogía el constante parloteo de Elisabeth durante la cena familiar. La noticia de su enlace con Charles había desatado sus emociones y estas encontraron la manera de salir de ella a través de su boca en forma de palabras, trasluciendo la felicidad que sentía. Hablaba y hablaba. En algunos momentos, del traje; en otros, de la lista de invitados. Pasaba de eso al menú, mientras no tocaba el suyo de esa noche, una perdiz escabechada que se enfriaba en el plato. Mientras tanto, Richard Davenport sonreía, complacido al saber que su hija se estaba tomando con tanto entusiasmo su compromiso, sin darse apenas cuenta de que Mary no intervenía en la conversación.

—Y he pensado —dijo Elisabeth— que podría usar el traje de novia de mamá.

Al escuchar la mención a su madre, Mary puso atención. Ella nunca lo haría, nunca pediría el traje de su madre. No era que no le gustase, al contrario, era un vestido precioso, pero prefería recordar el día que la condesa se lo puso para que la viera vestida de novia, en uno de sus interminables juegos. El traje, lo sabía porque lo había comprobado a escondidas, seguía conservando el olor de lady Elisabeth, algo valiosísimo para ella. Si su hermana se lo ponía, los aromas de ambas se mezclarían y no podría encontrar en él el consuelo de sentir lo poco que le quedaba de su madre.

—Yo puedo hacerte uno, si quieres —sugirió.

—Gracias, Mary, te lo agradezco muchísimo, pero me hace ilusión que sea el vestido de mamá. Papá, ¿tú crees que me quedará bien?

—Es muy posible, tienes un físico parecido al de tu madre. Pruébatelo y, si te sirve, adelante. Me encantará verte con él.

—Mañana mismo lo haré.

El monólogo de Elisabeth se prolongó durante un tiempo más, pero Mary ya no le prestó atención. Comió despacio, tragando con dificultad mientras rememoraba otras cenas familiares en el salón. Su madre se las arreglaba para que nadie acaparase la charla, repartía los turnos si ambas intentaban contarle a la vez lo que habían estado haciendo ese día.

En el año que hacía que no estaba con ellos, Mary la había extrañado mucho. Al principio, el dolor de la pérdida quemaba, hacía que el llanto la asaltase en cualquier lugar, imposible de contener. Después aprendió a vivir sin su presencia y dominar las emociones para que no fueran ellas las que rigieran su vida. Lo había conseguido, parecía incluso más madura que su hermana pese a ser menor, pero ese día le estaba costando mucho no dejarse llevar. Cuando Martin, el mayordomo, entró en el salón con el postre, pidió permiso a su padre para marcharse a dormir.

—No me encuentro bien. Me duele la cabeza —dijo, pidiendo que la disculpasen.

—Ve a dormir, quizá se te pase —le contestó su padre.

—Vaya, Mary, lo siento —se excusó Elisabeth—, tal vez me he dejado llevar y he hablado demasiado.

—No, no te preocupes. Buenas noches.

Subió la escalera que conducía a las habitaciones y esperó a que llegase la señora Durrell para ayudarla a desvestirse. Mientras la mujer desabrochaba la interminable fila de botones del traje de Mary, puso en sus manos una carta.

—Es de mademoiselle Leduc —le dijo.

—Gracias por no decírselo a mi padre. Ya sabe que no le gusta que tenga un contacto tan estrecho con Camille. ¿Qué más le dará que sea francesa y que los franceses hayan sido siempre enemigos de Inglaterra? Ella es medio inglesa y amiga de mi madre.

—Su padre es un hombre de tradiciones, pero no creo que sea eso lo que le molesta de mademoiselle Leduc —contestó la señora Durrell.

—¿Y qué si no?

—Pues… ella misma. Tiene un carácter tan decidido que siempre que visitaba la casa acababan discutiendo. Había que dar gracias a su madre, que se las arreglaba para poner paz entre los dos, pero verlos enzarzados en una discusión era como una auténtica pelea de gallos. Además, si le soy sincera, lo que creo que no le gusta al conde es que sea independiente, que siga soltera después de los cuarenta y no tenga ni siquiera intención de solucionarlo. Por no contar con…

—¿Con qué? —preguntó Mary.

—Con nada, no he dicho nada.

—Señora Durrell, por favor, puede contármelo. Ya no soy una niña. ¿Sabe que me caso? —preguntó Mary mirando a la señora Durrell a través del espejo.

—Lo he oído, niña —dijo esta, pasándole el camisón por encima de la cabeza—, y no crea que no me he llevado un buen disgusto. Su padre tendrá buenas razones para hacer lo que hace, pero eso de casarla con un completo desconocido… no lo entiendo. Y tampoco la precipitación de la boda de su hermana.

—Tendré que marcharme a Londres —dijo Mary, evitando hablar de la boda de Elisabeth.

—Lo sé, la voy a extrañar.

—¿Podría venir conmigo? —preguntó Mary dándose la vuelta y enfrentando la mirada del ama de llaves.

—No creo —dijo, acariciándole el pelo con cariño—. Mi sitio está aquí, no espere que su padre lo consienta.

—¿Ni siquiera una temporada? Mientras me adapto a Londres… Tiene que ser muy diferente a vivir en Almond Hill.

—Se lo preguntaré, pero no se haga ilusiones, me temo que no será posible. Esta semana han dejado la casa dos doncellas más, estamos faltos de personal.

Después de que el ama de llaves le deshiciera el moño y le trenzase el pelo, Mary se encaminó a la cama con dosel que ocupaba desde niña y se hizo un ovillo bajo las sábanas.

—¿Quiere que le traiga un vaso de leche o un té? —preguntó el ama de llaves.

—No, gracias. Prefiero dormir.

—Buenas noches, Mary.

El ama de llaves se dirigió a la puerta de la habitación. No había puesto aún la mano en el picaporte cuando Mary la llamó.

—Señora Durrell. No me ha dicho por qué no le gusta a mi padre Camille. Se ha guardado algo.

—No es nada.

—Sí, sí lo es —dijo sentándose en la cama—. Quiero saberlo.

La señora Durrell suspiró. Sabía de la terquedad de Mary. Si no se lo contaba en ese momento, capaz era de pasarse los días siguientes preguntándoselo a todas horas. Y, al final, también estaba segura de eso, ella cedería. Decidió que lo mejor era contárselo y dar por zanjado el asunto.

—Está bien. Pero ni se le ocurra decir que lo sabe y menos que lo sabe por mí.

—Se lo juro —dijo ella.

La señora Durrell se sentó en la cama junto a Mary y se quedó mirando sus hermosos ojos castaños. Le recolocó un mechón de su largo pelo que se le había escapado de la trenza detrás de la oreja antes de empezar a hablar.

—Camille Leduc vivía amancebada con una joven en París.

Ante la cara de circunstancias de Mary, la señora Durrell continuó con las explicaciones, echando constantes vistazos a la puerta y bajando el tono de voz, para que no se escuchasen desde fuera sus palabras.

—Que la señora tenía una amante, otra mujer. Y su padre estaba convencido de que… bueno, que la señorita Leduc siempre estuvo enamorada en secreto de su madre. Por eso no la quería aquí y tampoco le hace gracia que se relacione con usted. No quiere que le contagie sus vicios.

—¿Y usted qué piensa?

—Yo creo que no, creo que solo eran amigas —dijo la señora Durrell.

—Yo también lo creo —añadió Mary, recostándose de nuevo—. Gracias por contármelo.

Mary no ignoraba lo que le acababa de decir el ama de llaves. De pequeña había sorprendido una conversación entre su madre y Camille, en la que esta le decía que había roto con la mujer con la que compartía su vida. Camille, lejos de mostrarse sentimental, le contaba a Elisabeth que era una oportunidad increíble de volver a sentir lo que es enamorarse. Incluso oyó a su madre reír a carcajadas cuando Camille Leduc sugirió, muy seria, que la vida le daría un premio si tuviera a bien llevarse a Richard antes que a ella y pusiera en su camino a una mujer, que seguro que la trataría muchísimo mejor. Elisabeth le aseguró que ella prefería a los hombres, que sentía decepcionarla, y entonces la que rio fue Camille. La complicidad entre las dos era enorme, pero como hermanas, de eso estaba segura. Entre ellas no había habido nada más.

—Buenas noches, Mary. Que descanse.

Mary no descansó. El recuerdo de su madre, de los tiempos felices, se mezcló con la ansiedad que sentía por su boda con John Lowell. Apenas logró pegar ojo en toda la noche.

Capítulo 2

Almond Hill

Residencia de los condes Barton

21 de agosto de 1913

Querida Camille:

Corro a escribirte esta carta porque ha sucedido algo inesperado. Mi padre me ha dejado desolada con las noticias que me ha dado. No sé cómo explicarte cómo me he sentido al saber que le ha concedido mi mano a un hombre del que no sé nada, y más aún cuando me ha dicho que me casaré en tan solo cuatro días. Cuando recibas esta carta ya seré la señora de John Lowell. No sé quién es ni cuántos años tiene, ni cómo es su aspecto. Solo tengo la certeza de que carece de títulos. Tampoco vive en Inglaterra, sino ¡en América! Papá me ha dicho que el señor Lowell no vendrá a la boda, dice que será por poderes y se celebrará en la más estricta intimidad.