6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Braucht man 111 Gründe, um Schalke 04 zu lieben? Der wahre Fan braucht natürlich nicht mal einen. Es genügt, in Gelsenkirchen geboren zu sein. Schließlich sucht man sich 'seinen' Verein nicht nach rationalen Kriterien aus oder danach, welcher Klub am meisten Erfolg hat - dann gäbe es ja bald nur noch Bayern-Fans! Aber selbst außerhalb Gelsenkirchens und des Ruhrgebiets üben die 'Königsblauen' eine ungeheure Faszination aus. Szepan und Kuzorra kennt jedes Kind, und beim 'Schalker Kreisel' denkt auch außerhalb Gelsenkirchens niemand an ein Spielzeug. Mit mehr als 80.000 Mitgliedern zählt der Verein heute zu den zehn größten Fußballclubs weltweit, und knapp 1500 Fanclubs in aller Welt, selbst im fernen Singapur, sprechen für sich. Außerdem: Was will man sagen gegen einen Verein, der einmal sogar den Papst zu seinen Mitgliedern zählte? Und wenn Fußball tatsächlich Religion ist, dann ist der FC Schalke 04, wie die Redaktion des Fanzines Schalke Unser einmal treffend formulierte, 'eine der großen Religionsgemeinschaften der Welt'.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 347

Ähnliche

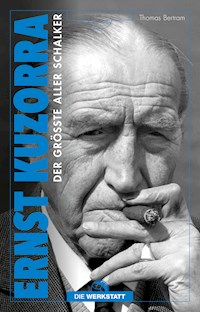

Thomas Bertram

111 GRÜNDE, SCHALKE 04 ZU LIEBEN

Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt

VORWORT

BRAUCHT MAN 111 GRÜNDE, UM SCHALKE 04 ZU LIEBEN?

Der wahre Fan braucht natürlich nicht mal einen. Es genügt, in Gelsenkirchen geboren zu sein. Schließlich sucht man sich »seinen« Verein nicht nach rationalen Kriterien aus oder danach, welcher Club am meisten Erfolg hat – dann gäbe es ja bald nur noch Bayern-Fans! Aber selbst außerhalb Gelsenkirchens und des Ruhrgebiets üben die »Königsblauen« von jeher eine ungeheure Faszination aus. Szepan und Kuzorra kennt jedes Kind, und beim »Schalker Kreisel« denkt auch außerhalb Gelsenkirchens niemand an ein Spielzeug. Mit 111.111 Mitgliedern (Stand: 01.09.2012) rangiert der Verein heute auf Platz sechs der größten Fußballclubs weltweit, hinter Benfica Lissabon, Bayern München, dem FC Barcelona, Manchester United und Arsenal London und vor Inter Mailand, Real Madrid und Borussia Dortmund. Dazu kommen knapp 1500 Fanclubs in aller Welt, selbst im fernen Singapur, mit noch einmal mehr als 90.000 Mitgliedern. Außerdem: Was will man sagen gegen einen Verein, der mit Johannes Paul II. sogar einmal einen Papst zu seinen Mitgliedern zählte? Und wenn Fußball tatsächlich Religion ist, dann ist der FC Schalke 04, wie die Redaktion des Fanzines Schalke Unser einmal treffend formulierte, »eine der großen Religionsgemeinschaften der Welt«.

Der FC Schalke 04 ist in vielerlei Hinsicht einzigartig und weit mehr als »nur« ein Fußballverein: siebenfacher Deutscher Meister, fünffacher DFB-Pokal-Sieger, »FC Meineid« und »Meister der Herzen«, Skandalclub für die einen, Weltanschauung und Lebenseinstellung, Lebensinhalt und finaler Daseinszweck für die anderen. Und noch heute, mehr als einhundert Jahre nach der Vereinsgründung und mehr als 50 Jahre nach der letzten Deutschen Meisterschaft, ist die Faszination der Königsblauen ungebrochen. Wohin sonst hätte Spaniens Superstar Raúl im Jahr 2010 wechseln sollen, wenn nicht von den Königlichen zu den Königsblauen?

111 Gründe, Schalke 04 zu lieben, das sind 111 Geschichten über und um diesen Verein, der für seine Anhänger »der geilste Club der Welt« ist – Geschichten über Sieger und Verlierer, Helden und Schurken, über skurrile Typen und kauzige Originale, über glänzende Siege und schmerzliche Niederlagen, über rauschhafte Triumphe und tragische Abstürze. Es ist eine abenteuerliche Reise durch die wechselvolle Geschichte des Vereins und eine Begegnung mit den Persönlichkeiten, die ihn prägten und prägen – Spieler und Trainer, Funktionäre und Manager. Es ist aber auch das Protokoll einer ganz persönlichen Beziehung und Zuneigung zu einem Verein, dessen »goldene Zeiten« längst Geschichte sind, der Jahrzehnte unter Missmanagement litt und nicht nur einmal in der sportlichen Bedeutungslosigkeit zu versinken drohte, sich aber wie Phönix aus der Asche jedes Mal wieder nach oben kämpfte – auch das ist ein Teil des »Mythos vom Schalker Markt«, der heute lebendiger ist denn je.

Ob es die Meisterschaften in Serie in der »goldenen Ära« der Königsblauen sind, die unvergessenen Derby-Momente gegen den Rivalen aus der verbotenen Stadt, das »Wunder von San Siro« im UEFA Cup oder das tragische Scheitern des »Meisters der Herzen«, das ganz Fußball-Deutschland zu Tränen rührte – die in diesem Buch versammelten 111 Gründe, Schalke 04 zu lieben, belegen einmal mehr, was die Fans der Königsblauen ohnehin längst wissen: dass Schalke der großartigste Fußballverein der Welt ist. Was die ausgewählten Gründe betrifft, so sind es meine ganz persönlichen, subjektiven Gründe, warum Schalke für mich so einzigartig ist. Man frage 111 Schalke-Anhänger nach ihren 111 Gründen, Schalke zu lieben, und sie werden 111 Mal 111 Gründe nennen, die ganz andere wären als die hier versammelten, bei denen es sich in der Summe um meine ganz subjektive Liebeserklärung an »meinen« Verein handelt. Das ist ja gerade das Faszinierende an der Liebe zu einem Fußballverein: dass sie subjektiv ist und sich jeglicher Rationalisierung und Kategorisierung entzieht – wie das Spiel selbst, zu dessen Wesenskern das Moment der Unberechenbarkeit gehört. Und dass es dem Fußball bei aller Kommerzialisierung und Ökonomisierung, die er in den letzten Jahrzehnten über sich hat ergehen lassen müssen, noch immer gelingt, Emotionen zu wecken, die in anderen gesellschaftlichen Bereichen längst wegrationalisiert wurden oder dort verpönt sind, lässt hoffen, dass es auch in 111 Jahren noch 111 Gründe gibt, nicht nur Schalke 04, sondern das Spiel an sich in all seinen Facetten zu lieben.

Thomas Bertram

1. KAPITEL

TRADITION, MYTHOS, LEGENDE

1. GRUND

Weil Schalke mehr ist als »nur« ein Fußballverein

Als zum ersten Spiel der Schalker Mannschaft nach Ablauf der vom Westdeutschen Spielverband 1930 verhängten Sperre am 1. Juni 1931 unübersehbare Menschenmassen zur Glückauf-Kampfbahn strömen, ist klar, dass es hier um mehr geht als um ein Fußballspiel. Eine ganze Region feiert an diesem Tag, einem Montag (!), die Wiederauferstehung einer Mannschaft, die in den Jahren zuvor einen rasanten Aufstieg erlebt hat: Emscherkreis-Meisterschaft, Ruhrbezirksmeisterschaft, Westdeutsche Meisterschaft … Noch nie zuvor hat ein Fußballspiel derartige Massen mobilisiert. Die Menschen identifizieren sich mit einer Mannschaft, die perfekt das Arbeitsethos der Menschen an Rhein und Ruhr verkörpert.

Dass die Knappen schon damals längst nicht mehr vor Kohle schuften, spielt dabei keine Rolle. Aber sie stehen beispielhaft für den Glauben, dass jeder den Aufstieg schaffen kann, wenn er es nur beharrlich versucht und sich von Widerständen nicht entmutigen lässt. Und all den vielen, denen dieser Aufstieg gleichwohl versagt ist, bietet der Verein eine Projektionsfläche für ihre Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wie ist sonst zu erklären, dass auch mehr als 50 meisterschaftslose Jahre dem Mythos Schalke im Grunde nichts anhaben konnten – ebenso wenig wie die zahllosen Niederlagen und Skandale in der Vereinsgeschichte. Von Fall zu Fall distanzierte man sich von Spielern, Trainern, Funktionären – aber niemals vom Verein! Nicht umsonst heißt es in der Vereinshymne: »Tausend Freunde, die zusammensteh’n / Dann wird der FC Schalke niemals untergeh’n.« Die Spieler aus aller Herren Länder, die den Kader seit Jahren bevölkern, mögen nichts mehr wissen von der glorreichen Schalker Vergangenheit, die Fans wissen es umso besser – und beschwören nach jedem schalenlosen Jahr einmal mehr die »goldenen Zeiten«.

Natürlich hat dieses ständige Besinnen auf die Tradition etwas Rückwärtsgewandtes, aber wenn es einhergeht mit Initiativen wie der »Schalker Meile« – jener »Meile der Traditionen«, die auf exakt der Länge einer englischen Meile zwischen Berliner Brücke und altem Stadion an die große Schalker Zeit erinnert –, dann weist es zugleich in die Zukunft. Kraft schöpfen aus der Vergangenheit, um die Zukunft zu gestalten, oder wie Ex-Präsident Günter Siebert es einmal ausdrückte: »Wer keine Vergangenheit hat, wird nie eine Zukunft haben.«1

Was pathetisch klingt, muss deshalb noch lange nicht falsch sein. Den Menschen im vom Strukturwandel arg gebeutelten Ruhrgebiet und speziell in Gelsenkirchen, dem »Armenhaus Deutschlands«, gibt diese Tradition immer wieder die Kraft zur Bewältigung ihres oftmals tristen Alltags. Wer jemals an einem normalen Werktag über die Bahnhofstraße, Gelsenkirchens »Einkaufsmeile«, geschlendert ist und die Leute mit ihren blau-weißen Trikots, Schals und Kappen gesehen hat, dazu die Schalke-Fahnen und -Wimpel an Geschäften, Gebäuden und Autos, der weiß, wie fest der Verein im Alltagsleben der Menschen hier verwurzelt ist.

Und diese Verwurzelung bedarf keiner Titel oder Trophäen. Spiegelt doch das Scheitern des eigenen Vereins das eigene Lebensgefühl vielleicht perfekter wider als der Erfolg. Auf den dann umso mehr Glanz fällt, je unerwarteter er eintritt. Nicht von ungefähr ist ein Sieg im Revier-Derby oder über die Roten aus München subjektiv wichtiger als jeder Titel. Was für einen Verein wie Bayern München, dessen Attraktivität auf Dauererfolg angewiesen ist, tödlich wäre, ist für Schalke geradezu existenziell.

Und wenn sich in Schalke sämtliche Hoffnungen auf die achte Deutsche Meisterschaft auf so tragische Weise zerschlagen wie im traumatischen Finale der Saison 2000/01, als man sich mit dem Trostpflaster »Meister der Herzen« begnügen musste, kann man mit Uwe Röwekamp zu Recht fragen: »Passt diese Tragik nicht besser zu Schalke als der glatte Jubel«? »Wollen die Schalker wirklich die Bayern des Reviers werden?«2

Die Fans haben diese Frage für sich ohnehin längst beantwortet, und nichts stärkt das blau-weiße Wir-Gefühl besser als das dem ungeliebten Rivalen aus Bayern bei jeder Begegnung aus Tausenden von Kehlen entgegenschallende »Schiebt den Bayern die Schale in den A …, Schale in den A …«. Nicht zuletzt dieser »Schalke-Trotz gegenüber denjenigen, die nur scheinbar die Besten sind«,3 hält den Mythos auch mehr als ein halbes Jahrhundert nach den großen Erfolgen der Elf um Szepan und Kuzorra am Leben, ohne den der FC Schalke 04 nichts weiter wäre als ein x-beliebiger Fußballverein.

2. GRUND

Weil schon der Vereinsname ein Mythos ist

»Mythos«, laut Brockhaus (2005) »das Resultat einer sich auch noch in der Gegenwart vollziehenden Verklärung von Personen, Gegenständen (z. B. Kunstwerken), Ereignissen oder Ideen. Diese ›neuen M.‹ spiegeln v. a. die Suche nach Sinn in einer von technischen und bürokratischen Zwängen beherrschten Welt und bieten Identität und Integration im kulturell-sozialen Kontext.«

Was passte perfekter auf den FC Schalke 04 als diese Beschreibung des Mythos und seiner Funktionen? Wohl bei keinem anderen Fußballverein ist die Identifikation der Fans mit ihrem Verein größer als bei den Königsblauen, wohl nirgendwo sonst sind die Fans besser integriert als in den knapp 1500 Fanclubs weltweit mit mehr als 90.000 Mitgliedern, zusätzlich zu den mehr als 100.000 Vereinsmitgliedern in Deutschland.

Zum Mythos Schalke wiederum passt, dass auch die Ursprünge des Vereins »im mythischen Dunkel« liegen.4 »Plötzlich war er da. Niemand weiß mehr, wann genau, und auch die näheren Umstände wurden seinerzeit nicht schriftlich festgehalten und gerieten allmählich in Vergessenheit.«5

Selbst der Vereinsname ist ein Mythos: Weder wurde der FC Schalke 04 1904 gegründet, noch war er ursprünglich ein Fußballverein, noch hieß er anfangs so, ganz abgesehen davon, dass die ursprünglichen Vereinsfarben Rot-Gelb waren; Blau und Weiß waren die Farben des 1896 von Gymnasiasten in Braubauerschaft (heute Bismarck) gegründeten Vereins »Spiel und Sport Schalke 1896«, des ersten Gelsenkirchener Fußballvereins überhaupt.

Doch der Reihe nach: Tatsächlich wurde »irgendwann im Jahr 1904«6 in Schalke von einigen Halbwüchsigen – »Schüler und Lehrlinge im Durchschnittsalter von gerade einmal 14 Jahren«7 – ein weiterer Fußballverein gegründet, der SV Westfalia Schalke. Da dem neuen Club wegen des zu jungen Vorstands die Aufnahme in den bürgerlich geprägten Rheinisch-Westfälischen Spielverband (seit Mai 1907 Westdeutscher Spielverband, WSV) verweigert wurde, blieb man zunächst vom regulären Spielbetrieb ausgeschlossen und war auf Freundschaftsspiele gegen andere »wilde« Vereine angewiesen.

Gespielt wurde auf einem holprigen Acker vor dem ehemaligen Herrensitz »Haus Goor« in der Nähe der Zeche Consolidation, den man 1905 gegen ein besser geeignetes Areal in Heßler auf dem Gelände des späteren Jahnstadions eintauschte. Weil dort auch andere Vereine kickten, der Platz zudem weit abseits vom Schalker Markt lag und die umliegenden Grünanlagen durch den Spielbetrieb Schaden nahmen, erfolgte schon ein Jahr später der nächste Umzug. Diesmal zur Rubens’schen Wiese auf dem Gelände des heutigen Berufskollegs Königstraße, die zu einem bespielbaren Fußballplatz umgestaltet wurde. Doch auch dort waren die Bedingungen nicht ideal, und 1909 wechselte man abermals, diesmal auf den Sportplatz des Schalker Turnvereins 1877 auf der gegenüberliegenden Seite der Grenzstraße.

Um endlich gegen »normale« Mannschaften antreten zu können, schloss sich die Westfalia auf Empfehlung des WSV außerdem am 17. März 1912 einem bereits bestehenden Verein an, dem besagten Schalker TV 1877, nachdem der Versuch, mit anderen »wilden« Vereinen eine Konkurrenzorganisation zum WSV aufzubauen, 1908 gescheitert war. Nach erfolgter Aufnahme in den WSV endete das erste Pflichtspiel der Vereinsgeschichte gegen Union Gelsenkirchen am 22. September 1912 sogleich mit einem Kantersieg: 7:0 wurden die Rot-Weißen aus dem benachbarten Ückendorf geschlagen.

Als der Spielbetrieb weltkriegsbedingt ab 1914 zum Erliegen kam, wurde von Nicht-Einberufenen 1915 abermals ein Verein namens »Westfalia Schalke« gegründet (die »zweite Gründung« des FC Schalke 04), der aber aufgrund vermehrter Einberufungen seiner Mitglieder zur Front 1917 ebenfalls den Spielbetrieb einstellen musste.

1919 kam es zwischen dem TV 1877 und der Westfalia zu Streitigkeiten wegen des Platzes an der Grenzstraße, den die Westfalia in den letzten Jahren genutzt hatte, der aber eigentlich den 1877ern gehörte, die das Areal von der Zeche Consol gepachtet hatten. Nur wenn die »neue« Westfalia sich abermals dem Schalker TV 1877 anschlösse, war man zur gemeinsamen Nutzung bereit. Daher schlossen sich beide Clubs am 25. Juli 1919 zum »Turn- und Sportverein Schalke 1877 e. V.« zusammen. Aber diese »Vernunftehe« hielt nur bis 1924, als der Zentralverband »Deutsche Turnerschaft« (DT), dessen Funktionären die »Nur-Fußballer« seit Jahren ein Dorn im Auge waren (man zählte Fußball zu den »sportlichen Abarten der Leibesübungen«), die »reinliche Scheidung« zwischen Turnern und Sportlern verfügte und Doppelmitgliedschaften in DT und Deutschem Fußballbund (DFB) untersagte.

Um weiter am regulären Spielbetrieb des DFB teilnehmen zu können, blieb den Schalkern nichts anderes übrig, als wieder aus dem TuS Schalke 1877 auszutreten und einen eigenständigen Fußballclub zu gründen, was am 5. Januar 1924 in der Gaststätte Oeldemann an der Ecke Wilhelminen- und Grenzstraße geschah: »Zur Wahl standen zwei Namensvarianten: Blau-Weiß Schalke oder schlicht FC Schalke 04 – wobei das ›04‹ eine Reminiszenz an den 1904 gegründeten SV Westfalia Schalke war, den man als Wurzel des neuen Vereins deutete.«8 Auch auf diese Vereinsgründung folgte prompt ein Sieg: Am 6. Januar 1904 wurde der BV 12 Gelsenkirchen mit 4:1 bezwungen, und eine Woche später folgte ein 4:0 über den SV Heßler.

Seine erste Saison als »FC Schalke 04« beendete der neue Club als Tabellenführer der Emscher-Kreisliga mit 24:12 Punkten und 56:26 Toren aus 18 Spielen. Das Endspiel um die Emscherkreis-Meisterschaft am 25. Mai 1925 gegen den BV Stoppenberg verlor man dann zwar mit 0:2, doch schon zwei Jahre später sicherten sich die Schalker nicht nur die Emscherkreis-Meisterschaft, sondern auch die Ruhrbezirks- und die Westdeutsche Kreisligameisterschaft.

3. GRUND

Weil der Schalker Aufstieg beispiellos im deutschen Fußball ist

Zehn Jahre nach der Gründung des »Fußballclubs Schalke 04 e. V.« sind die Königsblauen am 24. Juni 1934 nach einem 2:1-Finalsieg über den 1. FC Nürnberg im Berliner Poststadion zum ersten Mal Deutscher Meister. Nach mehreren vergeblichen Anläufen, die 1930 im Viertelfinale (2:6 gegen den 1. FC Nürnberg), 1932 im Halbfinale (1:2 gegen Eintracht Frankfurt) und 1933 im Finale (0:3 gegen Fortuna Düsseldorf) endeten, wandert die »Viktoria« nun zum ersten Mal an den Schalker Markt. Damit findet ein im deutschen Fußball beispielloser Aufstieg seinen vorläufigen Höhepunkt.

1921 noch unter dem alten Namen TuS Schalke 1877 in die Kreisliga Ruhr-Emscher aufgestiegen, gelang den Knappen schon 1925, ein Jahr nach der »zweiten Vereinsgründung« als FC Schalke 04, das »Triple« aus Emscherkreis-Meisterschaft (3:0 n. Verl. gegen Spfr. 07 Essen), Ruhrgaumeisterschaft (4:0 gegen Preußen Bochum und 4:2 gegen Borussia Dortmund) und Westdeutscher Kreisligameisterschaft (6:0 Punkte und 11:1 Tore aus drei Spielen gegen Eller 04, Rasensport Hagen und Bielefeld 06). Im Jahr darauf wurde Schalke erneut Meister des Emscherkreises.

Die Ziele der Vereinsführung um Fritz Unkel waren hochgesteckt. Dazu hatte man im April des Vorjahres erstmals einen Trainer verpflichtet, den ehemaligen Duisburger Mittelläufer Heinz Ludewig. Die Ergebnisse unter dem »Feldherrn an der Seitenlinie«9 beeindruckten auch die Gegner. »Kurz und flach wandert der Ball von Mann zu Mann«, schrieb der Dortmunder Generalanzeiger nach dem ersten Derby bewundernd über die Schalker Spielweise.

Das Team um den 20-jährigen Halblinken Ernst Kuzorra und Halbstürmer Fritz Szepan (ab August 1925) avancierte rasch zum Publikumsliebling: Attraktiver Fußball, sportliche Überlegenheit und die vom WSV verhängte Aufstiegssperre, welche die Schalker trotz des Gewinns der Emscherkreis-Meisterschaft 1925 zum Verbleib in der zweiten Liga verdammte und die von Spielern und Anhängern des Clubs als Versuch gewertet wurde, den Arbeiterverein Schalke auf Distanz zu den »bürgerlichen« Clubs zu halten, ließen die Anhängerschaft der Königsblauen in jenen Jahren weit über Gelsenkirchen hinaus anwachsen.

Als nach dem Ende der Aufstiegssperre 1926 und einem 2:1 der Schalker über die Spfr. 07 Essen (Siegtor durch Kuzorra in der 114. Min.) der Aufstieg in die höchste Spielklasse endlich perfekt war, Schalke zudem gleich in der ersten Saison 1926/27 mit 30:2 Punkten aus 16 Spielen souverän Ruhrbezirksmeister wurde, gab es kein Halten mehr: »Die Zuschauerzahl steigerte sich von Spiel zu Spiel, und es wurde ein Rekord nach dem anderen gebrochen.«10

Ein Jahr darauf überfluteten zum ersten Finale um die Ruhrbezirksmeisterschaft zwischen dem BV Altenessen und Schalke 04 (0:1) 10.000 Zuschauer den Kaiserpark-Sportplatz in Essen. Ein paar Wochen später waren es bereits 25.000, die in der Endrunde um die Westdeutsche Meisterschaft Schalkes 3:0 gegen Arminia Bielefeld auf dem Gelsenkirchener Union-Sportplatz sehen wollten. Und am 10. April erlebten 40.000 Zuschauer, die zuvor für ein Verkehrschaos gesorgt hatten, in Duisburg das Schlagerspiel zwischen dem Duisburger SV und Schalke 04 (2:2).

1928 wurde der FC Schalke fast schon routinemäßig erneut Ruhrbezirksmeister, 1929 ebenfalls. Im selben Jahr holten die Knappen mit einem 2:1 über den Meidericher SV ihre erste Westdeutsche Meisterschaft, ein Erfolg, den sie ein Jahr später mit 11:5 Toren und 6:0 Punkten aus den drei Spielen der Endrunde auf eindrucksvolle Weise wiederholten.

Auch die vom WSV 1930 gegen Schalke verhängte einjährige Sperre wegen Berufsspielertums konnte den Aufstieg der Knappen nur verlangsamen, nicht bremsen. Zum ersten Spiel nach Aufhebung der Sperre am 1. Juli 1931 stürmten 70.000 Anhänger die Glückauf-Kampfbahn, deren Tribünen gerade mal der Hälfte der Zuschauer Platz boten.

Dass 1932 und 1933 der Westdeutsche Meister abermals Schalke 04 hieß, ebenso wie 1934 der (nach Umorganisation des Spielbetriebs) nun sogenannte Westfalenmeister, verwunderte kaum noch jemanden. Schalke war binnen eines halben Jahrzehnts zum populärsten Fußballclub an Rhein, Ruhr und Emscher geworden. Die Menschen identifizierten sich mit einem Verein, dessen Spieler aus ihrem Milieu stammten und der sich allen Widerständen zum Trotz von ganz unten nach ganz oben hochgearbeitet hatte. Die Königsblauen verkörperten perfekt das Lebensgefühl der Belegschaften auf den Zechen und in den Stahlwerken und das Ethos harter Maloche: »Mit fliegenden Fahnen adaptierten die Arbeiter an Rhein und Ruhr den FC Schalke 04 folglich als ›ihren‹ Vertreter im ›großen Fußball‹ und identifizierten sich voller Stolz mit seinem Aufstieg.«11 Dass »ihr« Verein es den »Großen« im deutschen Fußball in den kommenden Jahren zeigte (der damalige Rekordmeister Nürnberg war 1934 erst der Anfang), steigerte noch das Wir-Gefühl und trug entscheidend zur Entstehung des Mythos Schalke bei.

Warum der Schalker Aufstieg beispiellos war? Bayern München, 1900 gegründet, brauchte 32 Jahre, bis die »Viktoria« zum ersten Mal in die Säbener Straße wanderte, die Dortmunder Borussia musste nach der Gründung 1909 47 Jahre warten, bis die erste Deutsche Meisterschaft unter Dach und Fach war. Noch schneller als die Schalker, was die Deutsche Meisterschaft betrifft, war nur der 1. FC Kaiserslautern. Der schaffte 1997 den Aufstieg in die erste Bundesliga, wurde in seiner ersten Saison im Oberhaus gleich Meister, stieg dafür aber auch am Ende der Saison 2005/06 prompt wieder ab.

4. GRUND

Weil der Schalker Kreisel den deutschen Fußball revolutionierte

»Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.« Zumindest der zweite Teil dieser desillusionierten Bemerkung des englischen Stürmers Gary Lineker aus den Achtzigerjahren könnte ebenso gut auch auf die Schalker Elf der Zwanziger- und Dreißigerjahre passen. Denn dem Ball jagte meist der Gegner hinterher – oft vergeblich, während die Schalker ihn kunstvoll und schnell in ihren Reihen zirkulieren ließen, statt ihn planlos nach vorne zu dreschen. In Deutschland wurde in jenen Jahren allgemein nach dem 2-3-5-System gespielt, das eine Zeitung ihren Lesern damals erst einmal meinte, erklären zu müssen, genauso wie das Spiel selbst: »Jede Partei setzt sich aus elf Spielern zusammen, und zwar aus dem Torwart, den beiden Verteidigern, den Läufern und fünf Stürmern. Dem Torwart und den beiden Verteidigern liegt es ob, das Tor zu verteidigen. (…) Die Läuferreihe hat die Pflicht, den feindlichen Stürmern den Ball fortzunehmen. (…) Endlich hat die Stürmerreihe die Aufgabe, durch technische Kombination, energisches Vorgehen und kaltblütige Berechnung den Lederball durch des Gegners Tor zu bringen.«12

Es war ein starres System, das jedem Spieler seine feste Position und Aufgabe zuwies. Was die Schalker machten, war das genaue Gegenteil. Schalkes rechter Verteidiger Hans Bornemann erinnert sich: »Wir wussten, dass wir den Ball laufen lassen mussten, um den Gegner zu verwirren. In direktem Flachpassspiel lief der Ball von Mann zu Mann. Es stand nicht immer einer frei, sondern wir huldigten dem Grundsatz, dass, wenn ein Spieler in Ballbesitz war, sich mindestens drei Mann freilaufen müssten, damit der Ballführende auch Gelegenheit zum Abspiel hätte. Nicht der, der in Ballbesitz war, bestimmte das Spiel, sondern die, die freigelaufen waren, zwangen den Ballführenden zum Abspiel. (…) Der Begriff ›Kreiseln‹ entstand erst, als wir bereits erfolgreich waren. Unsere Mannschaft hatte sich zu einer so vollkommenen Einheit entwickelt, dass die Gegner (…) nicht viel zu bestellen hatten. Deshalb wollten sie die Niederlage in erträglichen Grenzen halten und stellten vor dem Strafraum einen Riegel von mindestens acht Mann auf. (…) Wir spielten daher im Mittelfeld, ließen den Ball vom linken Verteidiger über den Mittelläufer zum rechten Verteidiger, von dort zum Außenläufer in den Sturm und vom Sturm wieder in die Verteidigung laufen, mit dem Ziel, die massierte gegnerische Deckung aufzulockern. (…) Dieses Hin- und Herspiel, dieses Balllaufenlassen im Kreise wurde von einem Sportberichterstatter als ›kreiseln‹ bezeichnet.«13

»Ball und Gegner laufen lassen« – das war die Grundidee des »Schalker Kreisels«.14 Kombiniert mit dem Ende der Zwanzigerjahre aus England übernommenen sogenannten WM-System, bei dem aus dem Fünfer-Sturm die beiden Innenstürmer zurückgenommen wurden und als Halbstürmer (bei Schalke Szepan und Kuzorra) zu Spielmachern im zentralen Mittelfeld mutierten, wurde damit der Grundstein für die Schalker Dominanz während der nächsten zwei Jahrzehnte gelegt.

Das Fundament dieser neuen Spielweise, die sich heute am ehesten mit dem vom FC Barcelona in Perfektion praktizierten Tiki-Taka vergleichen lässt, hatten die Schalker zwei Fußball spielenden Brüdern zu verdanken, den 1894 bzw. 1896 in Dortmund geborenen Fred und Hans Ballmann. 1897 als Kinder mit ihren Eltern nach Großbritannien ausgewandert, waren sie während des Ersten Weltkriegs als Deutsche interniert und nach Kriegsende ausgewiesen worden. Während der Internierung hatten sie den deutschen Kriegsgefangenen Fred Kühne kennengelernt, einen ehemaligen Westfalia-Spieler, der ihnen von der aufstrebenden Schalker Mannschaft vorschwärmte und die beiden nach dem Krieg an die Emscher holte.

Die wichtigste Neuerung im Schalker Spiel war der »schottische Flachpass« – der schnelle, flache Pass zum sich freilaufenden Mitspieler: »Jahrzehntelang war auf dem Trainingsplatz alles in Bewegung, um angespielt zu werden. Wenn nicht, kam Kuzorras kernige Kritik: ›Bitteschön, wer hat sich freigelaufen? Warum steht ihr alle?‹«15

Die Schalker Spielweise ähnelte stark der damaligen »Wiener Schule« um den legendären Mittelstürmer Matthias Sindelar, wegen seiner schmächtigen Figur »der Papierene« genannt. Ironie der (Fußball-)Geschichte: Als die Wiener 1939 im legendären Meisterschaftsfinale gegen Schalke mit 0:9 untergingen, wurden sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen, denen sie, wohl auch weil sie die Schalker unterschätzt hatten und selber körperlich nicht fit waren, nichts entgegenzusetzen hatten.

Die Kehrseite des Kreiselspiels war, dass es gelegentlich zum reinen Selbstzweck verkam: »Es wurde wunderschön kombiniert, aber über lauter Abspielen und Quergepasse wurde das Schießen vergessen. (…) Schalke ist in der zweiten Halbzeit wieder in seine beliebte Kreiselmanie verfallen und hat über dem Kreiseln den Meistertitel eingebüßt«, schrieb eine enttäuschte Fußball-Woche nach den zwei Endspielen gegen Hannover 96 1938 (3:3 n. V./3:4 n. V.). Die Nazi-Sportpresse warf den Schalkern gar mangelnde »nordische Verstandeskühle« vor, musste aber zugestehen, dass Schalke »mit dem Ball umgeht wie ausgelassene Buben mit einem Spielzeug«.16 Hans Bornemann verteidigte die Schalker Ballverliebtheit: »Nur wenn einer absolut nicht mehr abspielen konnte, haute er den Ball einfach in den Winkel, musste dann aber noch viel Geschimpfe über sich ergehen lassen, dass er das getan hatte. Denn ins Tor schießen, das hätten Ernst Kuzorra, Poertgen oder Szepan schon einige Minuten vorher tun können, das war wahrhaftig nicht der Zweck des Spieles. Schön spielen, zaubern und kreiseln sollten alle. Tore wollten die Zuschauer gar nicht sehen, die waren lächerlich.«17

Am 18. Juni 1939 gegen Admira Wien gelang den Schalkern beides: das Kreiseln und das Toreschießen. Eine Sternstunde des deutschen Fußballs.

5. GRUND

Weil die königsblaue »goldene Generation« eine im Fußball beispiellose Erfolgsserie vorweisen kann

Die Anzahl der »Dreamteams« im Fußball lässt sich an einer Hand abzählen: die »Breslau-Elf« von 1937; die ungarische Wunderelf mit Ferenc Puskás und das Manchester United der »Busby Babes« in den Fünfzigern; die »Beckenbauer-Elf« von 1972; Maradonas Argentinien in den Achtzigern; Frankreich in den Neunzigern mit Zidane & Co.; der FC Barcelona mit dem unvergleichlichen Lionel Messi bis zur Entthronung durch den FC Bayern im Frühjahr 2013. All diese Teams genießen heute Kultstatus, ihre Triumphe sind spektakulär (der deutsche 3:1-Sieg gegen England 1972), ihr Ende gelegentlich tragisch (1958 sterben acht der »Busby Babes« bei einem Flugzeugunglück). Allen gemeinsam ist, dass sie ihren Erfolg einer »goldenen Generation« talentierter und ehrgeiziger junger Spieler verdankten.

Eine solche »goldene Generation« wuchs zu Anfang des vorigen Jahrhunderts auch in Schalke heran: Als die Ballmann-Brüder mit dem schottischen Flachpassspiel im Gepäck nach dem Ersten Weltkrieg zu Schalke stießen, fanden sie dort eine Mannschaft von Ausnahmetalenten vor, voller Ehrgeiz und aufgeschlossen für spielerische Neuerungen, die es durchaus auch in Deutschland zu bestaunen gab.

Immerhin hatten schon 1899 der Berliner FC Preußen und später der Dortmunder SC das Kombinations- und Flachpassspiel eingeführt, mit dem in der Folge auch deren Gegner Spiel und Sport Schalke 96 Bekanntschaft machte: »Vorbilder waren also vorhanden, und die jungen Schalker scheinen genauer hingeschaut und fleißiger trainiert zu haben als andere.«18 Der Boden für die Perfektionierung dieser »ausgereifte[n] und mannschaftorientierte[n] Spielweise«19 durch die technischen Finessen der »Ballmänner« war also bereitet: »Die machten Fallrückzieher, Doppelpaß – so was kannten wir alles gar nicht«, erinnerte sich Ernst Kuzorra in späteren Jahren.20

Und diese »goldene Generation« der Kuzorras und Szepans, der Tibulskis und Kalwitzkis hatte das Glück, mit dem FC Schalke 04 einen Verein zu haben, der ihnen optimale äußere Voraussetzungen zur Entfaltung ihrer Talente bot: Die Vereinsführung verfügte in dem Zechenangestellten Fritz Unkel über einen guten Draht zur benachbarten Zeche Consol und war zudem entschlossen, »es weiter zu bringen als bis zum nächsten Straßenderby«.21 Und gerade weil »ein gewisser hartnäckiger Wille zum sportlichen Aufstieg (…) die Schalker von Anfang an ausgezeichnet«22 zu haben scheint, war die Zechenleitung auch bereit, den Club zu unterstützen, mit dem Hintergedanken, sich dadurch die Sympathien ihrer fußballbegeisterten Belegschaft und der ortsansässigen Bevölkerung gleichermaßen zu sichern.

Auch die Stadt Gelsenkirchen erkannte schnell, dass sich ein erfolgreicher Fußballclub bestens zur kommunalen Imagepolitur eignete, und unterstützte deshalb gemeinsam mit der Zeche 1928 den Bau einer vereinseigenen Spielstätte, deren Fassungsvermögen der rasant wachsenden Popularität der ab Mitte der Zwanzigerjahre auf einer Welle des Erfolgs schwimmenden Knappen entsprach.

Der Mythos Schalke hat also durchaus einen realen Hintergrund. Eine Mannschaft von Ausnahmetalenten, die zu großen Hoffnungen Anlass zu geben schien, stieß in einem fußballfreundlichen gesellschaftlichen Klima auf breite Unterstützung durch Industrie und Kommune, und die daraus resultierende »strategische Partnerschaft«23 begründete eine über zwei Jahrzehnte währende Erfolgsserie, wie sie keine andere »goldene Generation« im Fußball bis heute aufzuweisen hat.

6. GRUND

Weil Szepan und Kuzorra schon zu Lebzeiten Legende waren

Als Ernst Kuzorra und Fritz Szepan am 12. November 1950 zum Freundschaftsspiel gegen den brasilianischen Meister Atlético Mineiro Belo Horizonte in der Glückauf-Kampfbahn auflaufen, sind sie 45 bzw. 43 Jahre alt. Es ist ihr Abschiedsspiel nach 27 bzw. 25 Jahren im Schalker Dress. Als die Partie nach 25 Minuten vereinbarungsgemäß unterbrochen wird, verlassen beide das Spielfeld und nehmen auf der Aschenbahn Aufstellung. Auf einem SchwarzWeiß-Foto sieht man sie nebeneinander stehen, während sie den Worten des Schalke-Vorsitzenden Albert Wildfang lauschen.

Die Helden sind in die Jahre gekommen. Unter Szepans Trikot wölbt sich ein leichter Bauchansatz, während Kuzorra irgendwie in sich hineinzublicken scheint, als liefe in diesem Moment vor seinem inneren Auge noch einmal das vergangene Vierteljahrhundert ab, in dem er zusammen mit Schwager Fritz (Szepan war seit 1931 mit Kuzorras Schwester verheiratet) den Schalker Mythos mitbegründete.

Sechs Deutsche Meisterschaften und einen deutschen Pokalsieg fuhren die Königsblauen unter der Ägide der beiden von 1934 bis 1942 ein, von 1929 bis 1944 war Schalke mit einer einzigen Unterbrechung – in der Skandalsaison 1930/31, als die erste Mannschaft wegen Verstößen gegen die Amateurstatuten gesperrt war – ununterbrochen Westdeutscher bzw. ab 1933 Westfalenmeister, und von 1933 bis 1944 stand die Mannschaft Jahr für Jahr in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.

Während dieser gesamten »goldenen Ära« bildete das Halbsturm-Duo Szepan/Kuzorra den Dreh- und Angelpunkt des Schalker Spiels – Kuzorra als »eine Mischung aus Uwe Seeler und Günter Netzer (…). Torgefährlich und mit Übersicht zugleich (…), ballsicher und dribbelstark (…), ein aggressiver und hart attackierender Angreifer«24, Szepan als überragender Stratege auf dem Platz, »ein begnadeter Aufbauspieler mit herausragenden technischen Fähigkeiten«, der sich durch »Spielintelligenz, Übersicht, Technik und ein überragendes Stellungsspiel«25 auszeichnete. Und mindestens so torgefährlich war wie sein Schwager: In 87 Endrundenspielen zur Deutschen Meisterschaft erzielte Szepan 55 Tore, Kuzorra brachte es in 79 Endrundeneinsätzen auf 50 Treffer. Nicht minder beeindruckend die Pflichtspielbilanz: Auf Szepans Konto gingen 234 Tore in 342 Einsätzen, Kuzorra kam auf 274 Treffer in 351 Partien.

Natürlich wären all diese Erfolge nicht möglich gewesen ohne eine eingespielte Mannschaft, aber erst umgekehrt wird ein Schuh daraus: Ohne die Genialität und Kreativität eines Szepan auf dem Platz und ohne die sportliche und menschliche Autorität des fußballerischen Ausnahmetalents Kuzorra hätte auch eine noch so gut eingespielte Mannschaft niemals über Jahrzehnte eine solche Dominanz erlangen können. Szepan und Kuzorra wurden nicht erst in der verklärenden Rückschau zu Schalker Legenden – sie waren es bereits in ihrer aktiven Zeit: »Das bekannteste Schwägerpaar im deutschen Fußball (…) war der Nukleus, um den herum sich die königsblaue Ruhmes-Korona legen konnte.«26

Das Spiel gegen die »Bergarbeiter« aus Brasilien ging übrigens 1:3 verloren, aber das war an jenem denkwürdigen Tag, an dem die beiden größten Schalker Legenden ihren Abschied nahmen, eher nebensächlich.

7. GRUND

Weil die Schalker Elf der Dreißigerjahre wie keine zweite das Ideal der »elf Freunde« verkörperte

»Elf Freunde müsst ihr sein, wenn ihr Siege wollt erringen« – so das Motto auf dem Sockel der »Viktoria«, der Statue, die von 1903 bis 1944 für den Gewinn der Deutschen Fußballmeisterschaft verliehen wurde. Immerhin sechs Mal wanderte die Siegesgöttin in dieser Zeit an den Schalker Markt, wo dieses Motto so intensiv gelebt wurde wie vielleicht nirgendwo sonst im deutschen Fußball. Allerdings waren es nicht elf, sondern 22 »Freunde«, die zwischen 1934 und 1942 sechs Deutsche Meisterschaften und einen Vereinspokal errangen. Diese 22 Spieler bildeten den festen Stamm der Schalker Meisterelf jener Jahre, und 14 von ihnen waren in Gelsenkirchen geboren: Hans Klodt (Torwart), Ferdinand Zajons, Otto Schweisfurth, Heinz Hinz (Abwehr), Otto »Ötte« Tibulski, Rudi Gellesch, Bernhard »Natz« Füller, Herbert Burdenski (Läuferreihe), Ernst Kuzorra, Fritz Szepan (Halbsturm) sowie Ernst »Kalli« Kalwitzki, Adolf »Ala« Urban, Emil Rothardt (eigtl. Czerwinski) und Willi Schuh (Sturm). Der Rest kam aus den Nachbarorten Essen, Gladbeck, Wattenscheid und Wanne, sieben stammten zudem aus dem Schalker Nachwuchs: Gellesch, Schweisfurth, Tibulski, Bornemann, Hinz, Füller und Burdenski. Außerhalb des Ruhrgebietes geboren waren lediglich zwei: der aus Münster stammende Hermann Mellage, von 1930 bis 1937 die Nummer eins im Schalker Tor, und Heinz Flotho, wegen seiner Sprungkraft »Schwarzer Panther« genannt, der 1942 aus Osnabrück kam und den aufgrund einer Kriegsverletzung ausgefallenen Stammtorwart Hans Klodt ersetzte.

Die gemeinsame Herkunft und räumliche Nähe des Kaders begründete einen mannschaftlichen Zusammenhalt, der wesentlich zum Schalker Dauererfolg ab Mitte der Zwanzigerjahre beitrug. Symbolhaft für diesen Zusammenhalt standen Fritz Szepan und Ernst Kuzorra. Beider Eltern waren aus Ostpreußen ins Ruhrgebiet eingewandert, beider Väter arbeiteten im Bergbau. Beide wuchsen im Stadtteil Schalke auf und waren von Jugend an befreundet. Beide hatten ursprünglich zum SC Gelsenkirchen 07 gehen wollen, der wegen ihrer Trikots sogenannten »gelben Gefahr« aus dem benachbarten Bismarck. Und beide landeten eher zufällig bei den Königsblauen. Kuzorra, weil er als Zuschauer bei einem B-Jugend-Spiel für einen verletzten Schalker einsprang, gleich vier Tore erzielte und man ihn nicht mehr gehen ließ, und Szepan, weil die Schalker dem 14-Jährigen im Gegensatz zur Bismarcker Konkurrenz Fußballschuhe zur Verfügung stellten.

Auch außerhalb des Platzes waren die beiden spätestens seit 1931 »verschwägert«, als Szepan Kuzorras Schwester Elise heiratete. Wie stark die Freundschaft der beiden war, zeigte sich bei einem Zwischenfall mit Reichstrainer Otto Nerz im Oktober 1933. Nerz hatte Szepan nicht für das kommende Länderspiel gegen Belgien aufgestellt, und Kuzorra erinnerte sich: »Ich war sauer, weil der Fritz nicht aufgestellt worden war, und sachte ihm, dat ich dann auch nicht spielen würde. Da hat er mich zu sich zitiert, zu einer ›netten‹ Unterhaltung. Ich bin verletzt, ich kann nicht spielen, sach’ ich. Aber der Nerz glaubte dat nicht, und brüllte: Sie werden von mir hören! Und da brüll’ ich zurück: Und Sie könn’n mich am Arsch lecken!«27

Ob wahr oder nicht, illustriert diese Episode jedenfalls perfekt das Schalker Zusammengehörigkeitsgefühl (und trug ganz nebenbei zur Legendenbildung um Kuzorra bei). Wer die Empfindlichkeiten von Trainern damals wie heute kennt, den wundert allerdings auch nicht, dass das Schalker Ausnahmetalent es gerade mal auf zwölf Länderspieleinsätze brachte.

»Die Königsblauen waren eben ein eingeschworener Haufen von Einheimischen, die gemeinsam den Weg von ganz unten nach ganz oben angetreten hatten. Und auch das machte den FC Schalke 04 zweifelsohne zu einem besonderen Verein in der deutschen Fußballgeschichte«, so Hardy Grüne.28

8. GRUND

Weil Schalke immer schon ganz großes Kino war

Die Königsblauen sind in ihrer wechselvollen Geschichte schon alles gewesen – glänzende Sieger und traurige Verlierer, strahlende Helden und abgefeimte Schurken, Täter und Opfer. Aber eines haben sie dabei immer geboten: ganz großes Kino – Drama, Liebe, Wahnsinn im Fußballformat.

Unvergessen die Bilder weinender Fans mitten auf der Kurt-Schumacher-Straße vor der alten Glückauf-Kampfbahn nach der »Viereinhalb-Minuten-Meisterschaft« 2001, nachdem die »Dusel«-Bayern den Schalkern mit einem Freistoßtor in allerletzter Sekunde die Schale vor der Nase wegschnappt hatten. Ebenso unvergessen aber auch die wütenden Schmähgesänge enttäuschter Fans in der Zweitligasaison 1989/90, als die Spieler noch lachen, obwohl sie soeben mit einem blamablen 0:2 gegen Hessen Kassel endgültig den Wiederaufstieg verspielt haben: »Wir sind Schalker und ihr nicht!«

Manchmal waren sie Helden und Schurken zugleich – so nach dem DFB-Pokal-Sieg 1972, als der Pokalsieger und Vizemeister im Zuge der Enthüllungen im Zusammenhang mit dem Bundesliga-Skandal zum »FC Meineid« mutierte. Und manchmal kam es auf den Standpunkt an: Für den Westdeutschen Spielverband, der 1930 die komplette erste Mannschaft wegen vermeintlichen Berufsspielertums sperren ließ, waren die Schalker Spieler Täter, in den Augen des damals schon weit über Gelsenkirchen hinausreichenden Anhangs waren sie Opfer, die ein Jahr später beim ersten Spiel nach Aufhebung der Sperre wie auferstandene Helden empfangen wurden. Dass Schalke-Finanzobmann Willi Nier sich da schon aus Scham über die lächerlich geringen Zahlungen an die Spieler im Rhein-Herne-Kanal ertränkt hatte, setzte den passenden dramatischen Akzent.

In den trüben Achtzigerjahren wurden dann die Jahreshauptversammlungen zur Bühne von Schmierenkomödianten, die sich dem unter der wiederholten Zweitklassigkeit leidenden Schalker Anhang als Hoffnungsträger präsentierten. Wo vollmundig Wiederaufstieg und Titel versprochen wurden, hatten Vernunft und Augenmaß selten eine Chance. Wie sonst ist der Aufstieg eines windigen Populisten wie Günter Eichberg zu erklären? Dem millionenschweren »Sonnenkönig« glaubte man alles – um am Ende auf einem Berg von Schulden zu sitzen, die den Verein beinahe ruiniert hätten.

Dass man hinter der Drei-Tage-Präsidentschaft von Michael Zylka BND-Machenschaften vermutete, passt ins Bild: Kleiner ging’s auf Schalke nie, und Verschwörungstheorien haben eine lange Tradition auf Schalke. Als in den Zwanzigerjahren der sogenannte »Neue Weg« des WSV den Schalkern über Jahre den Aufstieg verbaute, sahen Verschwörungstheoretiker darin den Versuch, den Emporkömmling Schalke von der höchsten westdeutschen Spielklasse fernzuhalten. Und als Schalke 1938 im Wiederholungsspiel um die Deutsche Meisterschaft Außenseiter Hannover 96 nach zwei nicht anerkannten Treffern und einem umstrittenen Handelfmeter 3:4 unterliegt, argwöhnen die erfolgsverwöhnten Blau-Weißen Schiebung. »Es muss mal eine andere Mannschaft Deutscher Meister werden, sonst wäre die Fußball-Meisterschaft langweilig geworden. Immer Schalke!«, soll Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten laut Kuzorra gesagt haben.29

Natürlich ging es auch umgekehrt: Zweimal in seiner Geschichte entging Schalke per Ordre de Mufti dem Abstieg in die Zweitklassigkeit: Als am Ende der Saison 1948/49 nach einem zwölften Tabellenplatz der Abstieg aus der Oberliga West droht, wird die Liga kurzerhand auf 16 Vereine aufgestockt, und als Schalke am Ende der zweiten Bundesliga-Saison 1964/65 das gleiche Schicksal bevorsteht, stockt man die neue deutsche Vorzeigeliga flugs auf 18 Vereine auf, weil man sich auch eine Bundesliga ohne die Königsblauen nicht vorstellen kann.

Und die revanchieren sich in den folgenden Jahrzehnten, selbst als in den Achtzigerjahren der wiederholte Abstieg tatsächlich nicht verhindert werden kann, mit unvergesslichen Fußball-Momenten – großes Kino in Reinkultur. 1972 braucht Schalke im Rückspiel des DFB-Pokal-Halbfinales 21 Elfmeter, um als Sieger gegen den 1. FC Köln ins Finale einzuziehen – bis heute ein absoluter Rekord. Und während des legendären 6:6 der Schalker gegen die Münchner Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale 1984 stirbt ein Zuschauer, zwei weitere erleiden Herzinfarkte vor Aufregung.

Großes Drama dann wieder 2011, als Schalke im Champions League-Viertelfinale auswärts gegen Inter Mailand schon in der ersten Minute das 1:0 kassiert. Am Ende steht es nach einem atemberaubenden Hin und Her 5:2 für Schalke, und als auch das Rückspiel 2:1 gewonnen wird, erreicht der Wahnsinn seinen Höhepunkt, als Superstar Raúl, der entscheidenden Anteil am Siegeszug der Schalker im europäischen Vorzeigewettbewerb hat, gemeinsam mit den Fans in der Nordkurve das Erreichen des Halbfinales feiert.

Auch der Liga schenken die Schalker – bei allem Mittelmaß im grauen Alltag – seit Jahrzehnten regelmäßig jene magischen Momente, die dem ein wenig angestaubten Mythos Schalke neuen Glanz verleihen. Ob beim deftigen 0:11 gegen Borussia Mönchengladbach (auch grandiose Niederlagen können den Mythos befeuern) 1967 oder beim 7:0 gegen Bayern München 1976 oder beim 7:4-Spektakel gegen Bayer Leverkusen 2006 und natürlich selbstredend bei zahlreichen Revier-Derbys gegen den BVB (von den 142 Begegnungen bis März 2013 gingen nur zehn torlos aus) – immer wurde großes Kino geboten, nach dem Motto: Wenn schon Untergang, dann mit fliegenden Fahnen, aber wenn Sieg, dann mit Glanz und Gloria!

9. GRUND

Weil die Tradition auf Schalke auch heute noch hochgehalten wird

»Eine Trainingseinheit der besonderen Art absolvierten heute die Fußballprofis des FC Schalke 04. Ein 50-köpfiges Team des Traditionsvereins rund um Trainer Huub Stevens, Mannschaftskapitän Benedikt Höwedes sowie die internationalen Stars Raúl und Klaas-Jan Huntelaar unternahmen eine Grubenfahrt auf dem Bergwerk Auguste Victoria in Marl. In Begleitung des RAG-Vorstandsvorsitzenden Bernd Tönjes begaben sich Spieler, Trainer und Betreuer des Fußball-Bundesligisten an Schacht 3/7 des Bergwerks auf eine Tiefe von rund 1000 Metern. Von dort aus galt es, rund zwei Kilometer bis zur Bauhöhe 702 des Flözes Zollverein 6 zurückzulegen. Dort hatten die prominenten Besucher die Möglichkeit, bis tief in den Streb vorzudringen und einen Walzenschrämlader beim Kohleabbau zu begutachten. Dabei erlebten die Fußballprofis, dass auch tief unter den Fußballplätzen des Reviers Teamgeist, Technik und voller Einsatz den Erfolg sichern.« So der Wortlaut einer Pressemitteilung der Ruhrkohle AG vom 16. Januar 2012.30

Eine Grubenfahrt gehört seit Jahrzehnten zum Pflichtprogramm auf Schalke, dem sich die Profis nicht entziehen können, wollen sie nicht ihre Glaubwürdigkeit in den Augen der Fans aufs Spiel setzen. Christoph Metzelder, nur wenige Kilometer vom Bergwerk entfernt in Haltern geboren: »Für mich persönlich ein ganz tolles Erlebnis. Wir haben sicherlich einen privilegierten Beruf. Da kann ein bisschen Demut sicher nicht schaden.« Und sicher auch helfen, ein bisschen Spott zu ertragen, denn ohne den ging es beim Aufeinandertreffen von echten und Freizeit-Kumpeln natürlich nicht ab. Fragte ein Mann von der Grubenwehr beim Anblick der geschwärzten Schalker Gesichter seinen Kollegen: »Pass auf. Was ist der Unterschied zwischen einem Gesellen und einem Schalker?« Antwort: »Der Geselle kann noch Meister werden.«31

Die Schalker Grubenfahrten versuchen eine Tradition lebendig zu halten, die zu ihren Entstehungszeiten bereits Legende war: »Auf die Kohle, die der Ernst Kuzorra hoch geholt hat, konnze kein Pfund Erbsen heiß kriegen«, wusste damals schon jedes Kind am Schalker Markt.32 Dass die Kumpel der Zeche Consol Kuzorra angeblich vorschlugen, für ihn die Kohle rauszuholen, wenn er für sie die Deutsche Meisterschaft holte, ist Teil des Mythos vom »Malocherclub« Schalke 04. Denn, so Kuzorra, ab 1927 arbeitete keiner der Schalker Spieler mehr körperlich. Wenn sie überhaupt noch auf Consol beschäftigt waren, dann mit »sauberen« Arbeiten über Tage.

Für die Identifizierung mit dem Verein aber war die »Arbeit am Mythos« immer schon unverzichtbar. In den Sechzigern ließ Trainer Rudi Gutendorf die Schalker Spieler »morgens gegen 6 Uhr auch schon mal an der Schachtanlage Consol vorbeitraben, um den Kumpels, die zur Frühschicht wollten, zu zeigen: Auch Fußballer verdienen ihr Geld nicht im Schlaf«.33 Und deshalb kommen auch heute noch Stars wie Raúl oder Farfán um königsblaue Traditionspflege nicht herum. Die obligatorische Grubenfahrt ist der Ritterschlag, der den modernen Knappen in den Augen der Fans erst die nötige Glaubwürdigkeit verleiht. Von denen selbst kaum noch einer »auf Zeche« arbeitet, die aber aller Realität zum Trotz an der Legende vom Tore schießenden Kumpel festhalten, weil sie auch in Zeiten des modernen Profifußballs die Identifikation mit »ihrem« Verein ermöglicht.

Dass der FC Schalke 04 heute ein millionenschweres Unternehmen und die Mannschaft eine bunt zusammengewürfelte Legionärstruppe mit Millionengehältern ist, wird nur allzu gern ausgeblendet. Wie heißt es in einem der schönsten Filme von John Ford, Der Mann, der Liberty Valance erschoss, am Schluss, nachdem der Reporter die »wahre« Geschichte des Senators Ransom Stoddard erfahren hat: »Wenn die Wahrheit über die Legende herauskommt, drucken wir trotzdem die Legende.« Auf Schalke wird sie nicht gedruckt, aber weiter gelebt – von den Fans umso mehr, je weiter die Spieler sich – Grubenfahrten hin oder her – von ihr entfernen.