Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

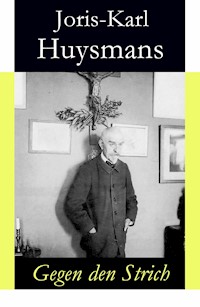

RÉSUMÉ : « À rebours », oeuvre emblématique de Joris-Karl Huysmans, est souvent considérée comme le manifeste du décadentisme littéraire. Le roman suit la vie de Jean des Esseintes, un aristocrate désabusé qui se retire dans une maison isolée pour échapper à la banalité de la vie parisienne. À travers des descriptions minutieuses et une prose riche, Huysmans explore les méandres de l'esprit de son protagoniste, qui cherche à créer un univers esthétique et sensoriel unique. Des Esseintes s'entoure d'objets d'art, de parfums exotiques et de livres rares, cherchant à atteindre une forme de perfection artistique qui le coupe de la réalité. Le roman aborde des thèmes tels que la décadence, l'ennui et la quête de beauté, tout en offrant une critique acerbe de la société contemporaine. À travers des réflexions introspectives, des Esseintes incarne le dilemme de l'artiste face à un monde qu'il juge vulgaire et dépourvu de sens. L'oeuvre de Huysmans, par son style flamboyant et ses thématiques audacieuses, continue d'inspirer et de provoquer des réflexions profondes sur la nature de l'art et de la vie. __________________________________________ BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR : Joris-Karl Huysmans, né Charles-Marie-Georges Huysmans à Paris en 1848, est un écrivain français dont l'oeuvre a marqué le mouvement décadent de la fin du XIXe siècle. D'abord employé au ministère de l'Intérieur, Huysmans se consacre progressivement à la littérature. Son premier roman, « Marthe, histoire d'une fille », publié en 1876, annonce déjà son goût pour le réalisme et l'exploration des marges de la société. Cependant, c'est avec « À rebours » (1884) qu'il acquiert une renommée durable, en rompant avec le naturalisme de Zola pour s'engager sur la voie d'une littérature plus introspective et symboliste. Huysmans est également connu pour son style riche et ses descriptions détaillées, qui ont influencé de nombreux écrivains. Converti au catholicisme à la fin de sa vie, il explore cette nouvelle spiritualité dans ses dernières oeuvres, telles que « En route ». Huysmans décède en 1907, laissant derrière lui une oeuvre complexe qui continue de fasciner par sa profondeur et son originalité.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sommaire

Notice

Chapitre I

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre IV

Chapitre V

Chapitre VI

Chapitre VII

Chapitre VIII

Chapitre IX

Chapitre X

Chapitre XI

Chapitre XII

Chapitre XIII

Chapitre XIV

Chapitre XV

Chapitre XVI

Notice

À en juger par les quelques portraits conservés au château de Lourps, la famille des Floressas des Esseintes avait été, au temps jadis, composée d’athlétiques soudards, de rébarbatifs reîtres. Serrés, à l’étroit dans leurs vieux cadres qu’ils barraient de leurs fortes épaules, ils alarmaient avec leurs yeux fixes, leurs moustaches en yatagans, leur poitrine dont l’arc bombé remplissait l’énorme coquille des cuirasses.

Ceux-là étaient les ancêtres ; les portraits de leurs descendants manquaient ; un trou existait dans la filière des visages de cette race ; une seule toile servait d’intermédiaire, mettait un point de suture entre le passé et le présent, une tête mystérieuse et rusée, aux traits morts et tirés, aux pommettes ponctuées d’une virgule de fard, aux cheveux gommés et enroulés de perles, au col tendu et peint, sortant des cannelures d’une rigide fraise.

Déjà, dans cette image de l’un des plus intimes familiers du duc d’Épernon et du marquis d’O, les vices d’un tempérament appauvri, la prédominance de la lymphe dans le sang, apparaissaient.

La décadence de cette ancienne maison avait, sans nul doute, suivi régulièrement son cours ; l’effémination des mâles était allée en s’accentuant ; comme pour achever l’œuvre des âges, les des Esseintes marièrent, pendant deux siècles, leurs enfants entre eux, usant leur reste de vigueur dans les unions consanguines.

De cette famille naguère si nombreuse, qu’elle occupait presque tous les territoires de l’Île-de-France et de la Brie, un seul rejeton vivait, le duc Jean, un grêle jeune homme de trente ans, anémique et nerveux, aux joues caves, aux yeux d’un bleu froid d’acier, au nez éventé et pourtant droit, aux mains sèches et fluettes.

Par un singulier phénomène d’atavisme, le dernier descendant ressemblait à l’antique aïeul, au mignon, dont il avait la barbe en pointe d’un blond extraordinairement pâle et l’expression ambiguë, tout à la fois lasse et habile.

Son enfance avait été funèbre. Menacée de scrofules, accablée par d’opiniâtres fièvres, elle parvint cependant, à l’aide de grand air et de soins, à franchir les brisants de la nubilité, et alors les nerfs prirent le dessus, matèrent les langueurs et les abandons de la chlorose, menèrent jusqu’à leur entier développement les progressions de la croissance.

La mère, une longue femme, silencieuse et blanche, mourut d’épuisement ; à son tour le père décéda d’une maladie vague ; des Esseintes atteignait alors sa dix-septième année.

Il n’avait gardé de ses parents qu’un souvenir apeuré, sans reconnaissance, sans affection. Son père, qui demeurait d’ordinaire à Paris, il le connaissait à peine ; sa mère, il se la rappelait, immobile et couchée, dans une chambre obscure du château de Lourps. Rarement, le mari et la femme étaient réunis, et de ces jours-là, il se remémorait des entrevues décolorées, le père et la mère assis, en face l’un de l’autre, devant un guéridon qui était seul éclairé par une lampe au grand abat-jour très baissé, car la duchesse ne pouvait supporter sans crises de nerfs la clarté et le bruit ; dans l’ombre, ils échangeaient deux mots à peine, puis le duc s’éloignait indifférent et ressautait au plus vite dans le premier train.

Chez les jésuites où Jean fut dépêché pour faire ses classes, son existence fut plus bienveillante et plus douce. Les Pères se mirent à choyer l’enfant dont l’intelligence les étonnait ; cependant, en dépit de leurs efforts, ils ne purent obtenir qu’il se livrât à des études disciplinées ; il mordait à certains travaux, devenait prématurément ferré sur la langue latine, mais, en revanche, il était absolument incapable d’expliquer deux mots de grec, ne témoignait d’aucune aptitude pour les langues vivantes, et il se révéla tel qu’un être parfaitement obtus, dès qu’on s’efforça de lui apprendre les premiers éléments des sciences.

Sa famille se préoccupait peu de lui ; parfois son père venait le visiter au pensionnat : « Bonjour, bonsoir, sois sage et travaille bien. » Aux vacances, l’été, il partait pour le château de Lourps ; sa présence ne tirait pas sa mère de ses rêveries ; elle l’apercevait à peine, ou le contemplait, pendant quelques secondes, avec un sourire presque douloureux, puis elle s’absorbait de nouveau dans la nuit factice dont les épais rideaux des croisées enveloppaient la chambre.

Les domestiques étaient ennuyés et vieux. L’enfant, abandonné à lui-même, fouillait dans les livres, les jours de pluie ; errait, par les après-midi de beau temps, dans la campagne.

Sa grande joie était de descendre dans le vallon, de gagner Jutigny, un village planté au pied des collines, un petit tas de maisonnettes coiffées de bonnets de chaume parsemés de touffes de joubarbe et de bouquets de mousse. Il se couchait dans la prairie, à l’ombre des hautes meules, écoutant le bruit sourd des moulins à eau, humant le souffle frais de la Voulzie. Parfois, il poussait jusqu’aux tourbières, jusqu’au hameau vert et noir de Longueville, ou bien il grimpait sur les côtes balayées par le vent et d’où l’étendue était immense. Là, il avait d’un côté, sous lui, la vallée de la Seine, fuyant à perte de vue et se confondant avec le bleu du ciel fermé au loin ; de l’autre, tout en haut, à l’horizon, les églises et la tour de Provins qui semblaient trembler, au soleil, dans la pulvérulence dorée de l’air.

Il lisait ou rêvait, s’abreuvait jusqu’à la nuit de solitude ; à force de méditer sur les mêmes pensées, son esprit se concentra et ses idées encore indécises mûrirent. Après chaque vacance, il revenait chez ses maîtres plus réfléchi et plus têtu ; ces changements ne leur échappaient pas ; perspicaces et retors, habitués par leur métier à sonder jusqu’au plus profond des âmes, ils ne furent point les dupes de cette intelligence éveillée mais indocile ; ils comprirent que jamais cet élève ne contribuerait à la gloire de leur maison, et comme sa famille était riche et paraissait se désintéresser de son avenir, ils renoncèrent aussitôt à le diriger sur les profitables carrières des écoles ; bien qu’il discutât volontiers avec eux sur toutes les doctrines théologiques qui le sollicitaient par leurs subtilités et leurs arguties, ils ne songèrent même pas à le destiner aux Ordres, car malgré leurs efforts sa foi demeurait débile ; en dernier ressort, par prudence, par peur de l’inconnu, ils le laissèrent travailler aux études qui lui plaisaient et négliger les autres, ne voulant pas s’aliéner cet esprit indépendant, par des tracasseries de pions laïques.

Il vécut ainsi, parfaitement heureux, sentant à peine le joug paternel des prêtres ; il continua ses études latines et françaises, à sa guise, et, encore que la théologie ne figurât point dans les programmes de ses classes, il compléta l’apprentissage de cette science qu’il avait commencée au château de Lourps, dans la bibliothèque léguée par son arrière-grand-oncle Dom Prosper, ancien prieur des chanoines réguliers de Saint-Ruf.

Le moment échut pourtant où il fallut quitter l’institution des jésuites ; il atteignait sa majorité et devenait maître de sa fortune ; son cousin et tuteur le comte de Montchevrel lui rendit ses comptes. Les relations qu’ils entretinrent furent de durée courte, car il ne pouvait y avoir aucun point de contact entre ces deux hommes dont l’un était vieux et l’autre jeune. Par curiosité, par désœuvrement, par politesse, des Esseintes fréquenta cette famille et il subit, plusieurs fois, dans son hôtel de la rue de la Chaise, d’écrasantes soirées où des parentes, antiques comme le monde, s’entretenaient de quartiers de noblesse, de lunes héraldiques, de cérémoniaux surannés.

Plus que ces douairières, les hommes rassemblés autour d’un whist, se révélaient ainsi que des êtres immuables et nuls ; là, les descendants des anciens preux, les dernières branches des races féodales, apparurent à des Esseintes sous les traits de vieillards catarrheux et maniaques, rabâchant d’insipides discours, de centenaires phrases. De même que dans la tige coupée d’une fougère, une fleur de lis semblait seule empreinte dans la pulpe ramollie de ces vieux crânes.

Une indicible pitié vint au jeune homme pour ces momies ensevelies dans leurs hypogées pompadour à boiseries et à rocailles, pour ces maussades lendores qui vivaient, l’œil constamment fixé sur un vague Chanaan, sur une imaginaire Palestine.

Après quelques séances dans ce milieu, il se résolut, malgré les invitations et les reproches, à n’y plus jamais mettre les pieds.

Il se prit alors à frayer avec les jeunes gens de son âge et de son monde.

Les uns, élevés avec lui dans les pensions religieuses, avaient gardé de cette éducation une marque spéciale. Ils suivaient les offices, communiaient à Pâques, hantaient les cercles catholiques et ils se cachaient ainsi que d’un crime des assauts qu’ils livraient aux filles, en baissant les yeux. C’étaient, pour la plupart, des bellâtres inintelligents et asservis, de victorieux cancres qui avaient lassé la patience de leurs professeurs, mais avaient néanmoins satisfait à leur volonté de déposer, dans la société, des êtres obéissants et pieux.

Les autres, élevés dans les collèges de l’État ou dans les lycées, étaient moins hypocrites et plus libres, mais ils n’étaient ni plus intéressants ni moins étroits. Ceux-là étaient des noceurs, épris d’opérettes et de courses, jouant le lansquenet et le baccarat, pariant des fortunes sur des chevaux, sur des cartes, sur tous les plaisirs chers aux gens creux. Après une année d’épreuve, une immense lassitude résulta de cette compagnie dont les débauches lui semblèrent basses et faciles, faites sans discernement, sans apparat fébrile, sans réelle surexcitation de sang et de nerfs.

Peu à peu, il les quitta, et il approcha les hommes de lettres avec lesquels sa pensée devait rencontrer plus d’affinités et se sentir mieux à l’aise. Ce fut un nouveau leurre ; il demeura révolté par leurs jugements rancuniers et mesquins, par leur conversation aussi banale qu’une porte d’église, par leurs dégoûtantes discussions, jaugeant la valeur d’une œuvre selon le nombre des éditions et le bénéfice de la vente. En même temps, il aperçut les libres penseurs, les doctrinaires de la bourgeoisie, des gens qui réclamaient toutes les libertés pour étrangler les opinions des autres, d’avides et d’éhontés puritains, qu’il estima, comme éducation, inférieurs au cordonnier du coin.

Son mépris de l’humanité s’accrut ; il comprit enfin que le monde est, en majeure partie, composé de sacripants et d’imbéciles. Décidément, il n’avait aucun espoir de découvrir chez autrui les mêmes aspirations et les mêmes haines, aucun espoir de s’accoupler avec une intelligence qui se complût, ainsi que la sienne, dans une studieuse décrépitude, aucun espoir d’adjoindre un esprit pointu et chantourné tel que le sien, à celui d’un écrivain ou d’un lettré.

Énervé, mal à l’aise, indigné par l’insignifiance des idées échangées et reçues, il devenait comme ces gens dont a parlé Nicole, qui sont douloureux partout ; il en arrivait à s’écorcher constamment l’épiderme, à souffrir des balivernes patriotiques et sociales débitées, chaque matin, dans les journaux, à s’exagérer la portée des succès qu’un tout-puissant public réserve toujours et quand même aux œuvres écrites sans idées et sans style.

Déjà il rêvait à une thébaïde raffinée, à un désert confortable, à une arche immobile et tiède où il se réfugierait loin de l’incessant déluge de la sottise humaine.

Une seule passion, la femme, eût pu le retenir dans cet universel dédain qui le poignait, mais celle-là était, elle aussi, usée. Il avait touché aux repas charnels, avec un appétit d’homme quinteux, affecté de maladie, obsédé de fringales et dont le palais s’émousse et se blase vite ; au temps où il compagnonnait avec les hobereaux, il avait participé à ces spacieux soupers où des femmes soûles se dégrafent au dessert et battent la table avec leur tête ; il avait aussi parcouru les coulisses, tâté des actrices et des chanteuses, subi, en sus de la bêtise innée des femmes, la délirante vanité des cabotines ; puis il avait entretenu des filles déjà célèbres et contribué à la fortune de ces agences qui fournissent, moyennant salaire, des plaisirs contestables ; enfin, repu, las de ce luxe similaire, de ces caresses identiques, il avait plongé dans les bas-fonds, espérant ravitailler ses désirs par le contraste, pensant stimuler ses sens assoupis par l’excitante malpropreté de la misère.

Quoi qu’il tentât, un immense ennui l’opprimait. Il s’acharna, recourut aux périlleuses caresses des virtuoses, mais alors sa santé faiblit et son système nerveux s’exacerba ; la nuque devenait déjà sensible et la main remuait droite encore lorsqu’elle saisissait un objet lourd, capricante et penchée quand elle tenait quelque chose de léger tel qu’un petit verre.

Les médecins consultés l’effrayèrent. Il était temps d’enrayer cette vie, de renoncer à ces manœuvres qui alitaient ses forces. Il demeura, pendant quelque temps, tranquille ; mais bientôt le cervelet s’exalta, appela de nouveau aux armes. De même que ces gamines qui, sous le coup de la puberté, s’affament de mets altérés ou abjects, il en vint à rêver, à pratiquer les amours exceptionnelles, les joies déviées ; alors, ce fut la fin ; comme satisfaits d’avoir tout épuisé, comme fourbus de fatigues, ses sens tombèrent en léthargie, l’impuissance fut proche.

Il se retrouva sur le chemin, dégrisé, seul, abominablement lassé, implorant une fin que la lâcheté de sa chair l’empêchait d’atteindre.

Ses idées de se blottir, loin du monde, de se calfeutrer dans une retraite, d’assourdir, ainsi que pour ces malades dont on couvre la rue de paille, le vacarme roulant de l’inflexible vie, se renforcèrent.

Il était d’ailleurs temps de se résoudre ; le compte qu’il fit de sa fortune l’épouvanta ; en folies, en noces, il avait dévoré la majeure partie de son patrimoine, et l’autre partie, placée en terres, ne rapportait que des intérêts dérisoires.

Il se détermina à vendre le château de Lourps où il n’allait plus et où il n’oubliait derrière lui aucun souvenir attachant, aucun regret ; il liquida aussi ses autres biens, acheta des rentes sur l’État, réunit de la sorte un revenu annuel de cinquante mille livres et se réserva, en plus, une somme ronde destinée à payer et à meubler la maisonnette où il se proposait de baigner dans une définitive quiétude.

Il fouilla les environs de la capitale, et découvrit une bicoque à vendre, en haut de Fontenay-aux-Roses, dans un endroit écarté, sans voisins, près du fort : son rêve était exaucé ; dans ce pays peu ravagé par les Parisiens, il était certain d’être à l’abri ; la difficulté des communications mal assurées par un ridicule chemin de fer, situé au bout de la ville, et par de petits tramways, partant et marchant à leur guise, le rassurait. En songeant à la nouvelle existence qu’il voulait organiser, il éprouvait une allégresse d’autant plus vive qu’il se voyait retiré assez loin déjà, sur la berge, pour que le flot de Paris ne l’atteignît plus et assez près cependant pour que cette proximité de la capitale le confirmât dans sa solitude. Et, en effet, puisqu’il suffit qu’on soit dans l’impossibilité de se rendre à un endroit pour qu’aussitôt le désir d’y aller vous prenne, il avait des chances, en ne se barrant pas complètement la route, de n’être assailli par aucun regain de société, par aucun regret.

Il mit les maçons sur la maison qu’il avait acquise, puis, brusquement, un jour, sans faire part à qui que ce fût de ses projets, il se débarrassa de son ancien mobilier, congédia ses domestiques et disparut, sans laisser au concierge aucune adresse.

Chapitre premier

Plus de deux mois s’écoulèrent avant que des Esseintes pût s’immerger dans le silencieux repos de sa maison de Fontenay ; des achats de toute sorte l’obligeaient à déambuler encore dans Paris, à battre la ville d’un bout à l’autre.

Et pourtant à quelles perquisitions n’avait-il pas eu recours, à quelles méditations ne s’était-il point livré, avant que de confier son logement aux tapissiers !

Il était depuis longtemps expert aux sincérités et aux faux-fuyants des tons. Jadis, alors qu’il recevait chez lui des femmes, il avait composé un boudoir où, au milieu des petits meubles sculptés dans le pâle camphrier du Japon, sous une espèce de tente en satin rose des Indes, les chairs se coloraient doucement aux lumières apprêtées que blutait l’étoffe.

Cette pièce où des glaces se faisaient écho et se renvoyaient à perte de vue, dans les murs, des enfilades de boudoirs roses, avait été célèbre parmi les filles qui se complaisaient à tremper leur nudité dans ce bain d’incarnat tiède qu’aromatisait l’odeur de menthe dégagée par le bois des meubles.

Mais, en mettant même de côté les bienfaits de cet air fardé qui paraissait transfuser un nouveau sang sous les peaux défraîchies et usées par l’habitude des céruses et l’abus des nuits, il goûtait pour son propre compte, dans ce languissant milieu, des allégresses particulières, des plaisirs que rendaient extrêmes et qu’activaient, en quelque sorte, les souvenirs des maux passés, des ennuis défunts.

Ainsi, par haine, par mépris de son enfance, il avait pendu au plafond de cette pièce une petite cage en fil d’argent où un grillon enfermé chantait comme dans les cendres des cheminées du château de Lourps ; quand il écoutait ce cri tant de fois entendu, toutes les soirées contraintes et muettes chez sa mère, tout l’abandon d’une jeunesse souffrante et refoulée, se bousculaient devant lui, et alors, aux secousses de la femme qu’il caressait machinalement et dont les paroles ou le rire rompaient sa vision et le ramenaient brusquement dans la réalité, dans le boudoir, à terre, un tumulte se levait en son âme, un besoin de vengeance des tristesses endurées, une rage de salir par des turpitudes des souvenirs de famille, un désir furieux de panteler sur des coussins de chair, d’épuiser jusqu’à leurs dernières gouttes, les plus véhémentes et les plus âcres des folies charnelles.

D’autres fois encore, quand le spleen le pressait, quand par les temps pluvieux d’automne, l’aversion de la rue, du chez soi, du ciel en boue jaune, des nuages en macadam, l’assaillait, il se réfugiait dans ce réduit, agitait légèrement la cage et la regardait se répercuter à l’infini dans le jeu des glaces, jusqu’à ce que ses yeux grisés s’aperçussent que la cage ne bougeait point, mais que tout le boudoir vacillait et tournait, emplissant la maison d’une valse rose.

Puis, au temps où il jugeait nécessaire de se singulariser, des Esseintes avait aussi créé des ameublements fastueusement étranges, divisant son salon en une série de niches, diversement tapissées et pouvant se relier par une subtile analogie, par un vague accord de teintes joyeuses ou sombres, délicates ou barbares, au caractère des œuvres latines et françaises qu’il aimait. Il s’installait alors dans celle de ces niches dont le décor lui semblait le mieux correspondre à l’essence même de l’ouvrage que son caprice du moment l’amenait à lire.

Enfin, il avait fait préparer une haute salle, destinée à la réception de ses fournisseurs ; ils entraient, s’asseyaient les uns à côté des autres, dans des stalles d’église, et alors il montait dans une chaire magistrale et prêchait le sermon sur le dandysme, adjurant ses bottiers et ses tailleurs de se conformer, de la façon la plus absolue, à ses brefs en matière de coupe, les menaçant d’une excommunication pécuniaire s’ils ne suivaient pas, à la lettre, les instructions contenues dans ses monitoires et ses bulles.

Il s’acquit la réputation d’un excentrique qu’il paracheva en se vêtant de costumes de velours blanc, de gilets d’orfroi, en plantant, en guise de cravate, un bouquet de Parme dans l’échancrure décolletée d’une chemise, en donnant aux hommes de lettres des dîners retentissants, un entre autres, renouvelé du XVIIIe siècle, où, pour célébrer la plus futile des mésaventures, il avait organisé un repas de deuil.

Dans la salle à manger tendue de noir, ouverte sur le jardin de sa maison subitement transformé, montrant ses allées poudrées de charbon, son petit bassin maintenant bordé d’une margelle de basalte et rempli d’encre et ses massifs tout disposés de cyprès et de pins, le dîner avait été apporté sur une nappe noire, garnie de corbeilles de violettes et de scabieuses, éclairée par des candélabres où brûlaient des flammes vertes et, par des chandeliers où flambaient des cierges.

Tandis qu’un orchestre dissimulé jouait des marches funèbres, les convives avaient été servis par des négresses nues, avec des mules et des bas en toile d’argent, semée de larmes.

On avait mangé dans des assiettes bordées de noir, des soupes à la tortue, des pains de seigle russe, des olives mûres de Turquie, du caviar, des poutargues de mulets, des boudins fumés de Francfort, des gibiers aux sauces couleur de jus de réglisse et de cirage, des coulis de truffes, des crèmes ambrées au chocolat, des poudings, des brugnons, des raisinés, des mûres et des guignes ; bu, dans des verres sombres, les vins de la Limagne et du Roussillon, des Tenedos, des Val de Peñas et des Porto ; savouré, après le café et le brou de noix, des kwas, des porter et des stout.

Le dîner de faire-part d’une virilité momentanément morte, était-il écrit sur les lettres d’invitations semblables à celles des enterrements.

Mais ces extravagances dont il se glorifiait jadis s’étaient, d’elles-mêmes, consumées ; aujourd’hui, le mépris lui était venu de ces ostentations puériles et surannées, de ces vêtements anormaux, de ces embellies de logements bizarres. Il songeait simplement à se composer, pour son plaisir personnel et non plus pour l’étonnement des autres, un intérieur confortable et paré néanmoins d’une façon rare, à se façonner une installation curieuse et calme, appropriée aux besoins de sa future solitude.

Lorsque la maison de Fontenay fut prête et agencée, suivant ses désirs et ses plans, par un architecte ; lorsqu’il ne resta plus qu’à déterminer l’ordonnance de l’ameublement et du décor, il passa de nouveau et longuement en revue la série des couleurs et des nuances.

Ce qu’il voulait, c’étaient des couleurs dont l’expression s’affirmât aux lumières factices des lampes ; peu lui importait même qu’elles fussent, aux lueurs du jour, insipides ou rêches, car il ne vivait guère que la nuit, pensant qu’on était mieux chez soi, plus seul, et que l’esprit ne s’excitait et ne crépitait réellement qu’au contact voisin de l’ombre ; il trouvait aussi une jouissance particulière à se tenir dans une chambre largement éclairée, seul éveillé et debout, au milieu des maisons enténébrées et endormies, une sorte de jouissance où il entrait peut-être une pointe de vanité, une satisfaction toute singulière, que connaissent les travailleurs attardés alors que, soulevant les rideaux des fenêtres, ils s’aperçoivent autour d’eux que tout est éteint, que tout est muet, que tout est mort.

Lentement, il tria, un à un, les tons.

Le bleu tire aux flambeaux sur un faux vert ; s’il est foncé comme le cobalt et l’indigo, il devient noir ; s’il est clair, il tourne au gris ; s’il est sincère et doux comme la turquoise, il se ternit et se glace.

À moins donc de l’associer, ainsi qu’un adjuvant, à une autre couleur, il ne pouvait être question d’en faire la note dominante d’une pièce.

D’un autre côté, les gris-fer se renfrognent encore et s’alourdissent ; les gris de perle perdent leur azur et se métamorphosent en un blanc sale ; les bruns s’endorment et se froidissent ; quant aux verts foncés, ainsi que les verts empereur et les verts myrte, ils agissent de même que les gros bleus et fusionnent avec les noirs ; restaient donc les verts plus pâles, tels que le vert paon, les cinabres et les laques, mais alors la lumière exile leur bleu et ne détient plus que leur jaune qui ne garde, à son tour, qu’un ton faux, qu’une saveur trouble.

Il n’y avait pas à songer davantage aux saumons, aux maïs et aux roses dont les efféminations contrarieraient les pensées de l’isolement ; il n’y avait pas enfin à méditer sur les violets qui se dépouillent ; le rouge surnage seul, le soir, et quel rouge ! un rouge visqueux, un lie-de-vin ignoble ; il lui paraissait d’ailleurs bien inutile de recourir à cette couleur, puisqu’en s’ingérant de la santonine, à certaine dose, l’on voit violet et qu’il est dès lors facile de se changer, et sans y toucher, la teinte de ses tentures.

Ces couleurs écartées, trois demeuraient seulement : le rouge, l’orangé, le jaune.

À toutes, il préférait l’orangé, confirmant ainsi par son propre exemple, la vérité d’une théorie qu’il déclarait d’une exactitude presque mathématique : à savoir, qu’une harmonie existe entre la nature sensuelle d’un individu vraiment artiste et la couleur que ses yeux voient d’une façon plus spéciale et plus vive.

En négligeant, en effet, le commun des hommes dont les grossières rétines ne perçoivent ni la cadence propre à chacune des couleurs, ni le charme mystérieux de leurs dégradations et de leurs nuances ; en négligeant aussi ces yeux bourgeois, insensibles à la pompe et à la victoire des teintes vibrantes et fortes ; en ne conservant plus alors que les gens aux pupilles raffinées, exercées par la littérature et par l’art, il lui semblait certain que l’œil de celui d’entre eux qui rêve d’idéal, qui réclame des illusions, sollicite des voiles dans le coucher, est généralement caressé par le bleu et ses dérivés, tels que le mauve, le lilas, le gris de perle, pourvu toutefois qu’ils demeurent attendris et ne dépassent pas la lisière où ils aliènent leur personnalité et se transforment en de purs violets, en de francs gris.

Les gens, au contraire, qui hussardent, les pléthoriques, les beaux sanguins, les solides mâles qui dédaignent les entrées et les épisodes et se ruent, en perdant aussitôt la tête, ceux-là se complaisent, pour la plupart, aux lueurs éclatantes des jaunes et des rouges, aux coups de cymbales des vermillons et des chromes qui les aveuglent et qui les soûlent.

Enfin, les yeux des gens affaiblis et nerveux dont l’appétit sensuel quête des mets relevés par les fumages et les saumures, les yeux des gens surexcités et étiques chérissent, presque tous, cette couleur irritante et maladive, aux splendeurs fictives, aux fièvres acides : l’orangé.

Le choix de des Esseintes ne pouvait donc prêter au moindre doute ; mais d’incontestables difficultés se présentaient encore. Si le rouge et le jaune se magnifient aux lumières, il n’en est pas toujours de même de leur composé, l’orangé, qui s’emporte, et se transmue souvent en un rouge capucine, en un rouge feu.

Il étudia aux bougies toutes ses nuances, en découvrit une qui lui parut ne pas devoir se déséquilibrer et se soustraire aux exigences qu’il attendait d’elle ; ces préliminaires terminés, il tâcha de ne pas user, autant que possible, pour son cabinet au moins, des étoffes et des tapis de l’Orient, devenus, maintenant que les négociants enrichis se les procurent dans les magasins de nouveautés, au rabais, si fastidieux et si communs.

Il se résolut, en fin de compte, à faire relier ses murs comme des livres, avec du maroquin, à gros grains écrasés, avec de la peau du Cap, glacée par de fortes plaques d’acier, sous une puissante presse.

Les lambris une fois parés, il fit peindre les baguettes et les hautes plinthes en un indigo foncé, en un indigo laqué, semblable à celui que les carrossiers emploient pour les panneaux des voitures, et le plafond, un peu arrondi, également tendu de maroquin, ouvrit tel qu’un immense œil-de-bœuf, enchâssé dans sa peau d’orange, un cercle de firmament en soie bleu de roi, au milieu duquel montaient, à tire-d’ailes, des séraphins d’argent, naguère brodés par la confrérie des tisserands de Cologne, pour une ancienne chape.

Après que la mise en place fut effectuée, le soir, tout cela se concilia, se tempéra, s’assit : les boiseries immobilisèrent leur bleu soutenu et comme échauffé par les oranges qui se maintinrent, à leur tour, sans s’adultérer, appuyés et, en quelque sorte, attisés qu’ils furent par le souffle pressant des bleus.

En fait de meubles, des Esseintes n’eut pas de longues recherches à opérer, le seul luxe de cette pièce devant consister en des livres et des fleurs rares ; il se borna, se réservant d’orner plus tard, de quelques dessins ou de quelques tableaux, les cloisons demeurées nues, à établir sur la majeure partie de ses murs des rayons et des casiers de bibliothèque en bois d’ébène, à joncher le parquet de peaux de bêtes fauves et de fourrures de renards bleus, à installer près d’une massive table de changeur du XVe siècle, de profonds fauteuils à oreillettes et un vieux pupitre de chapelle, en fer forgé, un de ces antiques lutrins sur lesquels le diacre plaçait jadis l’antiphonaire et qui supportait maintenant l’un des pesants in-folios du Glossarium mediæ et infimæ latinitatis de du Cange.

Les croisées dont les vitres, craquelées, bleuâtres, parsemées de culs de bouteille aux bosses piquetées d’or, interceptaient la vue de la campagne et ne laissaient pénétrer qu’une lumière feinte, se vêtirent, à leur tour, de rideaux taillés dans de vieilles étoles, dont l’or assombri et quasi sauré, s’éteignait dans la trame d’un roux presque mort.

Enfin, sur la cheminée dont la robe fut, elle aussi, découpée dans la somptueuse étoffe d’une dalmatique florentine, entre deux ostensoirs, en cuivre doré, de style byzantin, provenant de l’ancienne Abbaye-au-Bois de Bièvre, un merveilleux canon d’église, aux trois compartiments séparés, ouvragés comme une dentelle, contint, sous le verre de son cadre, copiées sur un authentique vélin, avec d’admirables lettres de missel et de splendides enluminures : trois pièces de Baudelaire : à droite et à gauche, les sonnets portant ces titres « la Mort des Amants » – « l’Ennemi » ; – au milieu, le poème en prose intitulé : « Any where out of the world. – N’importe où, hors du monde ».

Chapitre II

Après la vente de ses biens, des Esseintes garda les deux vieux domestiques qui avaient soigné sa mère et rempli tout à la fois l’office de régisseurs et de concierges du château de Lourps, demeuré jusqu’à l’époque de sa mise en adjudication inhabité et vide.

Il fit venir à Fontenay ce ménage habitué à un emploi de garde-malade, à une régularité d’infirmiers distribuant, d’heure en heure, des cuillerées de potion et de tisane, à un rigide silence de moines claustrés, sans communication avec le dehors, dans des pièces aux fenêtres et aux portes closes.

Le mari fut chargé de nettoyer les chambres et d’aller aux provisions, la femme de préparer la cuisine. Il leur céda le premier étage de la maison, les obligea à porter d’épais chaussons de feutre, fit placer des tambours le long des portes bien huilées et matelasser leur plancher de profonds tapis de manière à ne jamais entendre le bruit de leurs pas, au-dessus de sa tête.

Il convint avec eux aussi du sens de certaines sonneries, détermina la signification des coups de timbre, selon leur nombre, leur brièveté, leur longueur ; désigna, sur son bureau, la place où ils devaient, tous les mois, déposer, pendant son sommeil, le livre des comptes ; il s’arrangea, enfin, de façon à ne pas être souvent obligé de leur parler ou de les voir.

Néanmoins, comme la femme devait quelquefois longer la maison pour atteindre un hangar où était remisé le bois, il voulut que son ombre, lorsqu’elle traversait les carreaux de ses fenêtres, ne fût pas hostile, et il lui fit fabriquer un costume en faille flamande, avec bonnet blanc et large capuchon, baissé, noir, tel qu’en portent encore, à Gand, les femmes du béguinage. L’ombre de cette coiffe passant devant lui, dans le crépuscule, lui donnait la sensation d’un cloître, lui rappelait ces muets et dévots villages, ces quartiers morts, enfermés et enfouis dans le coin d’une active et vivante ville.

Il régla aussi les heures immuables des repas ; ils étaient d’ailleurs peu compliqués et très succincts, les défaillances de son estomac ne lui permettant plus d’absorber des mets variés ou lourds.

À cinq heures, l’hiver, après la chute du jour, il déjeunait légèrement de deux œufs à la coque, de rôties et de thé ; puis il dînait vers les onze heures ; buvait du café, quelquefois du thé et du vin, pendant la nuit ; picorait une petite dînette, sur les cinq heures du matin, avant de se mettre au lit.

Il prenait ces repas, dont l’ordonnance et le menu étaient, une fois pour toutes, fixés à chaque commencement de saison, sur une table, au milieu d’une petite pièce, séparée de son cabinet de travail par un corridor capitonné, hermétiquement fermé, ne laissant filtrer, ni odeur, ni bruit, dans chacune des deux pièces qu’il servait à joindre.

Cette salle à manger ressemblait à la cabine d’un navire avec son plafond voûté, muni de poutres en demi-cercle ses cloisons et son plancher, en bois de pitchpin, sa petite croisée ouverte dans la boiserie, de même qu’un hublot dans un sabord.

Ainsi que ces boîtes du Japon qui entrent les unes dans les autres, cette pièce était insérée dans une pièce plus grande, qui était la véritable salle à manger bâtie par l’architecte.

Celle-ci était percée de deux fenêtres, l’une, maintenant invisible, cachée par la cloison qu’un ressort rabattait cependant, à volonté, afin de permettre de renouveler l’air qui par cette ouverture pouvait alors circuler autour de la boîte de pitchpin et pénétrer en elle ; l’autre, visible, car elle était placée juste en face du hublot pratiqué dans la boiserie, mais condamnée ; en effet, un grand aquarium occupait tout l’espace compris entre ce hublot et cette réelle fenêtre ouverte dans le vrai mur. Le jour traversait donc, pour éclairer la cabine, la croisée, dont les carreaux avaient été remplacés par une glace sans tain, l’eau, et, en dernier lieu, la vitre à demeure du sabord.

Au moment où le samowar fumait sur la table, alors que, pendant l’automne, le soleil achevait de disparaître, l’eau de l’aquarium durant la matinée vitreuse et trouble, rougeoyait et tamisait sur les blondes cloisons des lueurs enflammées de braises.

Quelquefois, dans l’après-midi, lorsque, par hasard, des Esseintes était réveillé et debout, il faisait manœuvrer le jeu des tuyaux et des conduits qui vidaient l’aquarium et le remplissaient à nouveau d’eau pure, et il y faisait verser des gouttes d’essences colorées, s’offrant, à sa guise ainsi, les tons verts ou saumâtres, opalins ou argentés, qu’ont les véritables rivières, suivant la couleur du ciel, l’ardeur plus ou moins vive du soleil, les menaces plus ou moins accentuées de la pluie, suivant, en un mot, l’état de la saison et de l’atmosphère.

Il se figurait alors être dans l’entrepont d’un brick, et curieusement il contemplait de merveilleux poissons mécaniques, montés comme des pièces d’horlogerie, qui passaient devant la vitre du sabord et s’accrochaient dans de fausses herbes ; ou bien, tout en aspirant la senteur du goudron, qu’on insufflait dans la pièce avant qu’il y entrât, il examinait, pendues aux murs, des gravures en couleur représentant, ainsi que dans les agences des paquebots et des Lloyd, des steamers en route pour Valparaiso et la Plata, et des tableaux encadrés sur lesquels étaient inscrits les itinéraires de la ligne du Royal Mail Steam Packet, des compagnies Lopez et Valéry, les frets et les escales des services postaux de l’Atlantique.

Puis, quand il était las de consulter ces indicateurs, il se reposait la vue en regardant les chronomètres et les boussoles, les sextants et les compas, les jumelles et les cartes éparpillées sur une table au-dessus de laquelle se dressait un seul livre, relié en veau marin, les aventures d’Arthur Gordon Pym, spécialement tiré pour lui, sur papier vergé, pur fil, trié à la feuille, avec une mouette en filigrane.

Il pouvait apercevoir enfin des cannes à pêche, des filets brunis au tan, des rouleaux de voiles rousses, une ancre minuscule en liège, peinte en noir, jetés en tas, près de la porte qui communiquait avec la cuisine par un couloir garni de capitons et résorbait, de même que le corridor rejoignant la salle à manger au cabinet de travail, toutes les odeurs et tous les bruits.

Il se procurait ainsi, en ne bougeant point, les sensations rapides, presque instantanées, d’un voyage au long cours, et ce plaisir du déplacement qui n’existe, en somme, que par le souvenir et presque jamais dans le présent, à la minute même où il s’effectue, il le humait pleinement, à l’aise, sans fatigue, sans tracas, dans cette cabine dont le désordre apprêté, dont la tenue transitoire et l’installation comme temporaire correspondaient assez exactement avec le séjour passager qu’il y faisait, avec le temps limité de ses repas, et contrastait, d’une manière absolue, avec son cabinet de travail, une pièce définitive, rangée, bien assise, outillée pour le ferme maintien d’une existence casanière.

Le mouvement lui paraissait d’ailleurs inutile et l’imagination lui semblait pouvoir aisément suppléer à la vulgaire réalité des faits. À son avis, il était possible de contenter les désirs réputés les plus difficiles à satisfaire dans la vie normale, et cela par un léger subterfuge, par une approximative sophistication de l’objet poursuivi par ces désirs mêmes. Ainsi, il est bien évident que tout gourmet se délecte aujourd’hui, dans les restaurants renommés par l’excellence de leurs caves, en buvant les hauts crus fabriqués avec de basses vinasses traitées suivant la méthode de M. Pasteur. Or, vrais et faux, ces vins ont le même arôme, la même couleur, le même bouquet, et par conséquent le plaisir qu’on éprouve en dégustant ces breuvages altérés et factices est absolument identique à celui que l’on goûterait en savourant le vin naturel et pur qui serait introuvable, même à prix d’or.

En transportant cette captieuse déviation, cet adroit mensonge dans le monde de l’intellect, nul doute qu’on ne puisse, et aussi facilement que dans le monde matériel, jouir de chimériques délices semblables, en tous points, aux vraies ; nul doute, par exemple, qu’on ne puisse se livrer à de longues explorations, au coin de son feu, en aidant, au besoin, l’esprit rétif ou lent, par la suggestive lecture d’un ouvrage racontant de lointains voyages ; nul doute aussi, qu’on ne puisse – sans bouger de Paris – acquérir la bienfaisante impression d’un bain de mer ; il suffirait, tout bonnement de se rendre au bain Vigier, situé, sur un bateau, en pleine Seine.