Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: HOLLITZER Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Luis Stabauers Roman verknüpft die Geschichte der Arbeiterbewegung in zwei so konträren Ländern wie Österreich und Uruguay, erzählt von der Emanzipation einer Frau und von der politischen Karriere eines Mannes, der an eine demokratische Gesellschaft glaubt. "Ich würde gerne mehr über die Voraussetzungen wissen, wie sich ein Individuum ideal entwickeln kann", sagte Maria vor dem Eintreten in die Küche. Ihre Mutter saß beim Tisch und stopfte Socken.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

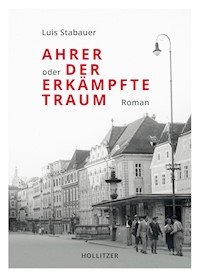

Ahrer oder Der erkämpfte Traum

LUIS STABAUER

AHRER ODER DER ERKÄMPFTE TRAUM

Roman

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung von:

MA 7 – Kulturabteilung der Stadt Wien

Land Oberösterreich

Luis Stabauer

Ahrer oder Der erkämpfte Traum

Wien, Hollitzer Verlag, 2023

Umschlaggestaltung und Satz: Daniela Seiler

Coverabbildung: Steyr, Fotografie um 1933, Österreichische Nationalbibliothek

Hergestellt in der EU

Alle Rechte vorbehalten

www.hollitzer.at

ISBN Druckausgabe: 978-3-99094-066-2

ISBN ePub: 978-3-99094-067-9

Ich hatte einen Traum,

für den ich kämpfte.

Diesen Traum wollte ich weitergeben,

damit er nach mir weiterlebt

und neue Generationen beflügelt.

TEIL I

Sepp und Maria

GERALD

Scheiße, jetzt schaue ich mir schon das Neujahrskonzert an! Es fehlt nicht viel, und ich gehe noch in die Oper, Gott sei Dank ist die auch zu. Kein Silvester-Punsch, ein Jahr ohne Clubs und keine Partys, urfad. Bei zufälligen Treffen in der Stadt strecken mir selbst Freundinnen, mit denen ich intensivere Vorlieben geteilt hatte, die Faust hin, wollen nicht einmal die Luft links und rechts ihres Gesichtes geküsst wissen.

Letzten Jänner hatten wir einander noch ohne Einschränkungen in der Attac-Gruppe getroffen und uns auf die Gedenkfeier des 12.Februars vorbereitet. Niemand hatte damals daran gedacht, dass wir uns über ein Jahr nicht treffen würden können. Ich hatte übernommen, über Sepp Ahrer zu recherchieren. Den jungen Arbeiter, der von den Austrofaschisten ermordet worden war. Seine Daten und Details über seine Hinrichtung waren im Internet zu finden. Einige Tage später fand ich sein Grab am Friedhof am Tabor. Von einem alten KP-Aktivisten bekam ich Adresse und Telefonnummer seines Sohnes. Dann kam die Pandemie. Die Attac-Treffen wurden abgesagt, erst lange nach dem 12.Februar gab es erste Videomeetings.

Im Mai rief ich Joe, den Sohn Sepp Ahrers, an. Wir trafen einander knapp nach seinem Geburtstag im Mai, oben am Waldrand in Steyr. Er war sechsundachtzig, fuhr noch immer mit dem Fahrrad und ging bei unserer gemeinsamen Runde in einem beachtlichen Tempo. Er erzählte mir von sich und von seinem Vater, den er nicht mehr kennengelernt hatte, über die Demütigungen seines Stiefvaters und die Ausgrenzung im Steyrer Werk.

Er habe zwar keinen Kontakt, aber Maria, die jüngere Schwester seines Vaters, die angeblich nach Uruguay ausgewandert war, könnte noch am Leben sein. Eine andere Schwester seines Vaters, die Gretl-Tant’, habe in Garsten gelebt. Sie hatte nicht viel gewusst, vielleicht hatte sie nichts wissen wollen, meinte er. Sie sei jedenfalls schon in den Neunzigerjahren gestorben.

Ich war beeindruckt und berührt. Joe versprach ich, ihn zur nächstmöglichen Attac-Sitzung einzuladen. In der folgenden Videokonferenz der Gruppe waren meine Recherche-Ergebnisse das einzige Thema. Die anderen waren beeindruckt. Unmittelbar danach begann ich, mich mit Uruguay zu beschäftigen. Auf entsprechenden Websites fand ich Details über dieses Land, die mir bis dahin völlig unbekannt gewesen waren. Selbst Freund:innen in Österreich, die über Lateinamerika gut Bescheid wussten, konnten kaum etwas zu Uruguay erzählen. Vielleicht kann ich eine Finanzierung für einen Recherche-Aufenthalt in Montevideo aufstellen, dachte ich bereits damals. Über mein Nachfragen im Attac-Netzwerk Uruguay fand ich Pepe, offensichtlich ein interessierter Staatsbürger, der ungefähr in Joes Alter sein musste. Und – ich konnte es kaum fassen – er hatte Maria gekannt, hatte sogar Zugang zu ihren Tagebüchern.

Im Juli 2020 kam die Nachricht von der uruguayischen Botschaft in Wien, dass ich, Gerald Grubhofer aus Steyr, ein Paket in der Mahlerstraße 11/2/2, 1010 Wien, abholen könne. Acht dicke Bücher packte ich daheim aus. Und einen herzförmigen Zettel, auf dem Pepe mit nach links geneigter Handschrift und markanten Oberlängen mir geschrieben hatte, dass er sich alles kopiert habe, ich diesen Schatz trotzdem wie meinen Augapfel hüten solle.

1926 hatte Maria ihre ersten Einträge verfasst. Ich stapelte die Bücher neben meinem Schreibtisch und begann zu lesen. Lange nach Mitternacht fuhr ich den Laptop hoch, kopierte einen Bericht über den Mord an Sepp Ahrer aus dem Internet in eine neue Datei und schrieb darunter die ersten Zeilen eines Kapitels.

MARIAS BUCH

Ein Polizeibeamter hängte sich an seine Beine, damals am 17.Februar 1934. Der Scharfrichter Franz Wurm aus Garsten hatte den Würgegalgen erstmals betätigt. Sepp Ahrers Tod trat erst zweiundzwanzig Minuten nach dem Beginn der Strangulierung ein.

*

„Sepp“, rief die Mutter aus der Küche, „nimm die Maria mit und gehts in die Stadt hinunter! Du weißt, an den Freitagen bieten die Geschäfte zwei Groschen für die Hungernden an. Jeder von euch beiden kann zugreifen, macht das. Und stellt euch dann auf den Stadtplatz, verkauft die Werkzeuge und die Puppen nicht zu billig, ich habe keinen Kreuzer mehr und nichts zum Kochen daheim. Im Schwechaterhof bekommt ihr mittags eine warme Suppe, hab ich im Arbeitslosenkomitee erfahren, kommts mir ja nicht hungrig heim.“

Sepp hatte seine selbst geschmiedeten Schraubenschlüssel und drei Tischschraubstöcke in den Rucksack gepackt und rief seiner Schwester: „Maria, Abmarsch, komm!“ Sie hatte die gestrickten Wollpuppen in der Früh in die Umhängetasche gesteckt. In der Schule hatte sie gelernt, wie die gemacht wurden. Der kleine Zuverdienst besserte die Haushaltskasse ihrer Mutter auf. Auf dem Weg von der Ennsleite hinunter nach Steyr schlenkerte die Tasche an ihrem Oberschenkel. Endlich durfte sie Hosen tragen. In der Realschule war das strengstens verboten gewesen. Auch die Haare mussten nicht mehr zu Zöpfen geflochten werden. Mit der offenen, dunkelbraunen Haarpracht erregte sie jetzt die Aufmerksamkeit einiger Burschen. In der Schule hatten Freundinnen immer wieder gefragt, was ihr fescher Bruder mache. Sie genoss es, sich mit ihm in der Öffentlichkeit zu zeigen und schaute immer wieder zu Sepp hinauf. Andererseits hoffte sie, es kämen ihnen keine Freundinnen oder bekannte Burschen entgegen, es wäre ihr peinlich, wenn sie jemand beim Verkauf ihrer Puppen sah.

Nur drei aus ihrer Klasse hatten einen Arbeitsplatz gefunden, sie konnten in den elterlichen Betrieben arbeiten. Für Maria war nichts zu finden gewesen, sie half ihrer Mutter im Haushalt. Wann immer sie Bücher fand, setzte sie sich in eine Ecke und las. Ihr Vater brachte manchmal Bierblöcke nach Hause, auf denen schrieb sie ihre ersten Gedichte, manche zeigte sie ihrem Bruder. Alle steckte sie in ihr Geheimkuvert und schob es unter die Matratze ihres Bettes.

*

Im September 1925, drei Monate, nachdem sie die Schule abgeschlossen hatte, wurde ihr Vater aus den Steyrer Werken ausgesperrt. Sepp hatte seine Lehre als Schlosser abgeschlossen und begann seine Probezeit im Werk. Sie hofften, dass er das Notwendigste zur Ernährung der Familie beitragen konnte. Marias ältere Schwester Gretl war bereits verheiratet und mit ihrem Mann nach Garsten gezogen. Davor hatte sich Maria mit ihr das Bett teilen müssen.

Was ihr Vater genau machte, wenn er nicht daheim war, wusste sie nicht. „Die industrielle Bezirkskommission hat uns die Arbeitslosenunterstützung gestrichen“, hatte er beim Frühstück gesagt, „ich versuche Arbeit zu finden und wir überlegen, wie wir zu Geld kommen.“ Er dürfte meist mit anderen Betriebsräten und Gewerkschaftern unterwegs gewesen sein, die ebenfalls von den Werken ausgeschlossen worden waren.

Sepp wurde nur zwei Monate im Werk beschäftigt. Vor dem Ablauf seiner Probezeit teilte ihm sein Meister mit, dass es für ihn keine Arbeit mehr gebe, er nun beginnen könne, einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. Sepp fragte nach, ob das etwas mit seinem Familiennamen zu tun habe. Sein Chef antwortete nicht. Für Sepp hatte es von Anfang an keine Unterstützung gegeben.

*

Die schmalen Lederträger des Rucksacks schnitten in die Haut und schmerzten Sepp nach wenigen Metern. Im alten Teil der Stadt, in der Kirchengasse, stellte er die Last endlich auf dem Steinboden ab und massierte seine Schultern, Maria legte ihre Tasche dazu. Sie standen neben der Bäckerei Fröhlich. „Da dürfen wir nicht verkaufen, womöglich verjagen sie uns“, sagte Sepp, „aber ein paar Groschen bekommen wir vielleicht, zumindest haben sie hier im Geschäft letzte Woche die Zweigroschen-Töpfe aufgestellt. Geh du zuerst hinein, einem Mädchen geben sie eher etwas.“ Zögerlich öffnete Maria die Tür in die Bäckerei. „Greif nur hinein“, sagte Frau Fröhlich, „aber nur zwei Groschen, das muss für alle reichen.“ Einige Minuten später versuchte es Sepp, auch er bekam zwei Groschen. Die beiden Geschwister nahmen ihre Gepäckstücke und suchten eine freie Stelle neben dem Leopoldibrunnen am Stadtplatz. Bauern aus der Steyrer Umgebung, die neben ihnen Gemüse verkauften, hoben Sepps Werkzeuge hoch, prüften deren Konstruktion und wogen das Gewicht in ihren Händen, kauften aber nichts. Die Puppen schauten sie nicht einmal an.

„Ich habe Hunger“, sagte Maria. Die Uhr der Stadtpfarrkirche hatte bereits zwei geschlagen. Beide knabberten an den Karotten, die Maria von einer Bäuerin bekommen hatte. Ein Freund Sepps hielt mit dem Rad bei ihnen an und gab beiden ein Totenbild. Josef Wokral stand unter dem Bild. Ihr Bürgermeister. Sepp las den Text auf der Rückseite halblaut:

Selbstloses Streben

erfüllte mein Leben,

nun habe ich Ruh’.

Doch was ich versäumte

Und was ich erträumte

erfülle nun DU!

„Ich verspreche es“, sagte er, umarmte seinen Freund und hob die Faust.

Maria schlang ihre Arme um ein dickes Buch. Der junge Mann hatte nochmals in seine Tasche gegriffen, ein leeres Journal herausgezogen und es ihr gegeben. Sie lächelte. Jetzt würde sie alle Gedichte in ihr eigenes Tagebuch schreiben können, und so manches mehr. Das große Buch würde sie ebenfalls unter dem Bett verstecken. Der Text des Totenbildes war ihr erster Eintrag.

Steyr, Freitag, den 2.April 1926

Nackt liegst du vor mir, in meinem Bett. Nicht gänzlich, Striche teilen deine Seiten in Zeilen und Spalten. Ich werde sie ignorieren und die ersten Einträge formulieren. Ich werde dir Geschichten erzählen, die nur uns beide etwas angehen. Bitte bewahre meine Geheimnisse zwischen deinen Deckeln, ich vertraue dir und lege dich in mein Versteck.

Vier Groschen durften wir uns aus dem Topf beim Fröhlich herausnehmen. Meine Puppen saßen am Boden und ließen den Kopf hängen. Die warme Suppe gab es nicht. „Kein Eintritt ohne Reservierung“ und „Betteln verboten“ stand auf einem Zettel an der Eingangstür zum Schwechaterhof. Wir waren hungrig. Eine Bäuerin, die in unserer Nähe Gemüse verkaufte, gab mir zwei Karotten. Ein fescher Freund meines Bruders, er war mit ihm im Fahrradklub, sagte: „Den Genossen Bürgermeister hat die Tuberkulose jetzt auch hingestreckt.“ Mein Bruder umarmte ihn und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Daraufhin gab er mir dich, mein Erinnerungsbuch. Sepp hatte ihm anscheinend von meinen Gedichten erzählt. Ich wusste sofort, was ich in dir aufbewahren werde, auch wenn du wie ein Buchhaltungsjournal aussiehst: meine Geheimnisse, meine Träume und meine Erlebnisse.

Sepp wollte gleich heimgehen, „Arschlöcher“, sagte er nur, packte alles ein und hängte sich den schweren Rucksack um. Beim Hinaufgehen in die Ennsleite erzählte er mir allerhand; von den Freidenkern, vom Fahrradklub, vom Schutzbund und von geheimen Verstecken. „Nicht alles aufschreiben“, sagte er, bevor wir in die Baracke eintraten. Er lächelte wieder.

Was in den Geheimplätzen gelagert wird, vertraue ich auch dir nicht an, mein Buchbegleiter.

WIR LEBEN NOCH

An einem Sonntag im Jänner 1930 schlief Sepp etwas länger, oben in seinem Stockbett. Maria weckte ihren Bruder, indem sie ein paar Mal mit den Beinen von unten in seine Rosshaarmatratze trat. Er streckte den Kopf über den Bettrand. „Blöde Kuh“, entfuhr es ihm, doch gleich darauf lächelte er und erzählte ihr vom letzten Treffen der Freidenker.

„Darf ich zu so einer Diskussion einmal mitkommen? Das interessiert mich“, sagte Maria und schwang sich aus ihrem Bett. Einige Minuten später saßen sie am kleinen Küchentisch. Maria hatte Wasser für den Tee gekocht, vier dünne Scheiben Brot geschnitten, das Schmalz und die Zwetschkenmarmelade auf den Tisch gestellt. Ihre Mutter würde gleich von der Messe heimkommen. Der Vater drehte sich eine Zigarette und unterhielt sich mit Sepp. Der begann, nachdem die Mutter heimgekommen war und sich zu den dreien an den Tisch gesetzt hatte, wieder einmal eine Diskussion. „Maria wird am neunten Februar neunzehn“, leitete er ein, „ich würde gerne mit ihr etwas unternehmen. Passt das?“ Alle drei nickten, nur Maria wusste, worauf Sepp hinauswollte. „Gut“, sagte er, „sie möchte gerne zu einer Diskussion bei den Freidenkern mitgehen. Genau an ihrem Geburtstag wird Alfred Adler, ein Wiener Arzt, bei uns sprechen, ich habe sie eingeladen mitzukommen.“

Der Vater blies den Rauch langsam aus, drehte das Gesicht zu seiner Frau und zog die Augenbrauen hoch. Sie legte los: dass da sonst keine Frauen dabei seien und Sepp nicht in der Lage wäre, ihre Sicherheit zu garantieren. Was das für ein gottloser Arzt sein müsse, wenn er zu den Freidenkern komme und ob die beiden vergessen hätten, dass sie jeden Abend mit ihnen gebetet habe. Ob er, Sepp, jetzt auch seine Schwester vom Glauben abbringen wolle und ausgerechnet heute, am Tag des Herrn, komme er mit solchen Themen. „Mit euch Ungläubigen“, dabei streckte sie den Zeigefinger nach vorne in Richtung Sepp, senkte den Kopf und blickte dem Finger entlang, als würde sie durch Kimme und Korn zielen, „ja, mit euch würde unsere schöne Heimat in ein richtiges Chaos stürzen“, sagte sie am Ende und begann wieder von vorne.

Sepp ließ sie einige Zeit reden, dann sah er zu Maria. Sie nickte ihm zu.

„Deine Betbrüder sitzen in der Regierung. Sie sichern die Macht der Reichen, der Pfaffen, der Besitzenden und des angeblich abgeschafften Adels. Die Einfältigeren von ihnen marschieren mit aufgesteckten Hahnenfedern in der Heimwehr und schießen auf uns Arbeiter, befehligt von angeblichen Blaublütlern, wie dem Grundbesitzer Starhemberg. Mutter, wann wirst du endlich auf unserer Seite stehen? Maria kommt mit mir mit und aus! Du wirst uns nicht auseinanderbringen. Vater, warum sagst du nichts?“

„Ich komme mit und passe auf Maria auf“, sagte der. Seine Frau schlug ein Kreuz und ging aus der Küche. Maria zog den Kopf ein. Hätte sie ihren Bruder besser nicht gefragt, ob sie mitkommen könne?

„Gehen wir eine Runde“, sagte Sepp nach dem Streit zu seiner Schwester. Maria wollte davor mit ihrer Mutter reden, zog sich die Schuhe an, nahm die dicke Jacke vom Haken und steckte die Wollhandschuhe hinein. Zwei Mal umrundete sie die Baracke und fragte bei der Nachbarin. Sie fand ihre Mutter nicht und stand wieder vor dem Küchenfenster. Die Armbewegungen ihres Bruders ließen auf eine intensive Diskussion mit dem Vater schließen. Maria klopfte an das Fenster. Sepp stand auf, zog seinen alten Eisenbahnermantel an und kam vor die Tür. Schweigend spazierten sie die Roseggerstraße entlang. An der Ecke zur Goethestraße blieb Maria stehen.

„Das war heftig“, sagte sie, „wo könnte Mutter sein?“ Sepp zog sie weiter und blies die Luft hörbar aus: „Ich hoffe, sie ist nicht zu den Koskas gegangen, leider traue ich ihr das zu.“

Langsam gingen sie an den Arbeiterquartieren vorbei. „Schau, diese Baracken sind noch schlimmer als unsere. So wohnen Arbeiter unter dieser Regierung. Ohne Fundament, im Winter ist es da drinnen saukalt. Sie waren als Provisorium für drei Jahre geplant. Ha! Das war vor acht Jahren. Oft leben zehn Personen in zwei kleinen Zimmern und wenn in so einer Behausung noch ein Arbeiter Nachtschicht hat, wird zusätzlich noch jemand aufgenommen, der in dessen Bett schläft. Alle leben auf engem Raum. Jeden Tag erkranken Bewohner an Tuberkulose. Victor Adler, der ja auch Arzt ist, sagt, dass die Bakterien über Tröpfchen beim Husten und Niesen weitergegeben werden. In diesen Baracken infizieren sich die Bewohner gegenseitig.“

Wieso erzählte er ihr das, dachte Maria, das war ihr doch alles bekannt. Ihr Franz hatte in einer dieser Baracken gehaust. Er war ebenfalls bei den Freidenkern der Sozialdemokraten. Letzten Oktober war sie mit Sepp zu einer Demonstration nach Steyr hinuntergegangen, dabei hatte sie Franz kennengelernt. Im Herbst waren sie dann öfters die Enns entlanggewandert. Am Anfang hielten sie Abstand, bald gingen sie Hand in Hand. Zur Verabschiedung umarmten sie einander und Franz hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. Erstmals in ihrem Leben durchrieselte Maria dieses Gefühl, von der Stirn über den Hals bis zum Bauch. Sie konnte es kaum erwarten ihn wiederzusehen. Beim letzten Treffen im Dezember hustete er ständig und schien dünner geworden zu sein. Er hatte sich eine Mund-Nasen-Maske gebastelt. Damit würde es mit dem ersten richtigen Kuss erst recht nichts werden, hatte sie damals gedacht. Einige Tage vor Weihnachten kam er nicht zum vereinbarten Treffpunkt. Maria wartete eine Stunde. Was konnte sie tun? Sie wusste nicht, ob er seiner Mutter etwas über ihre Freundschaft gesagt hatte. Zu Silvester hatte sie Sepp gefragt, ob er etwas von Franz wisse, er schüttelte den Kopf. Am Dreikönigstag hielt sie es nicht mehr aus, ging zu Franz nach Hause und klopfte an ein Fenster. Franz’ Bruder öffnete und berichtete ihr, dass Franz sechs Tage auf einen Röntgentermin im Krankenhaus warten hatte müssen und nachdem der Ausbruch bestätigt worden war, gab es kein freies Bett. Dann war es zu spät. Wenige Tage darauf war er gestorben. Seine Mutter saß neben dem Ofen, schaute sie nicht an, weinte in ihre Schürze. Die kleine Schwester spielte am Lehmboden, sie schien von alledem nicht betroffen.

„Deinen Franz hat es auch erwischt. Ich will nicht, dass wir alle vor die Hunde gehen“, riss Sepp Maria aus ihren Gedanken. Sie gingen langsam weiter. „Der Franz ist ein weiteres Opfer der Armut, der Wohnverhältnisse und der Unfähigkeit dieser Regierung, ein Gesundheitssystem für alle zu schaffen. Wir müssen etwas tun! Es wird täglich schlimmer, die Christlich-Sozialen versuchen, unsere Krankenkassen zu zerschlagen. Franz könnte noch leben.“ Maria spürte, wie Tränen in ihre Augen stiegen.

„Leider können wir daheim nicht offen darüber reden“, setzte Sepp fort, „du hast vorhin gehört, wo unsere Mutter steht. Vater kann sich gegen sie nicht durchsetzen. Nach dem heutigen Streit habe ich versucht, ihn zu überzeugen, Mutter endlich die Augen zu öffnen. Er hat mit den Schultern gezuckt und mir stattdessen ein Geheimnis anvertraut. Er ist einverstanden, dass ich mit dir darüber rede. Magst du davor einiges zu unsrer Geschichte hören?“, fragte er rhetorisch und legte gleich los:

Sepp erzählte ihr, wie alles angefangen hatte und wie sich die Lebensverhältnisse der Arbeiter seit 1925 weiter verschlechtert hatten. Nachdem die Lebensmittel sprunghaft teurer wurden, waren zwar Anfang dieses Jahres die Löhne etwas angehoben worden, aber der tägliche Bedarf einer Familie war damit nicht zu decken. Im Herbst 1925 kam es zu neuen Lohnforderungen der Arbeiter und Angestellten.

„Du weißt“, sagte er ganz langsam, „auch unseren Vater haben sie ausgesperrt und für mich hatten sie nach der Lehre keine Arbeit mehr. Uns allen verweigern sie jede Unterstützung, obwohl wir in unsere Versicherungen selbst eingezahlt haben.“

„Was wollen die Christlich-Sozialen damit erreichen?“

„Sie versuchen, seit Beginn der Republik zu verhindern, dass Sozialisten an die Macht kommen. Sie haben alles unternommen, damit die Aktivitäten der Wiener Genossen im Wohnbau sowie in der Schul- und Sozialpolitik nicht in den Bundesländern ankommen würden. Otto Glöckels Ideen einer Gesamtschule, ohne klerikalen Einfluss, fürchten sie besonders. Wir seien eine Seuche, sagen sie.“

Maria hing an seinen Lippen. Sie nickte immer wieder, während er weitererzählte.

„Vater ist nur mehr traurig und denkt an Flucht. Er plant, mit uns aus Steyr wegzuziehen. Ernsthaft.“

Sepp schaute Maria an, ließ ihr etwas Zeit, wartete auf ihre Reaktion. Sie sagte nichts.

„1926 haben sie dann für uns die Bettel-Freitage mit den Zwei-Groschen-Töpfen eingeführt. Es reicht ihnen nicht, uns die Löhne zu nehmen, sie wollen uns erniedrigt und rechtlos sehen, wollen uns die Ehre rauben. Wir müssen etwas tun“, wiederholte er. „Hast du gehört, was Werksdirektor Herbst über uns Arbeiter sagt?“

„Ja, dieser Herbst ist ein Arschloch. Aber was heißt das für unsere Familie? Ich weiß, Vater schweigt fast immer, wenn Mutter die Christlich-Sozialen verteidigt. Es ist auch schwer, gegen sie anzukommen. Aber dass er deswegen wegziehen will?“, unterbrach Maria ihren Bruder. Er schloss kurz die Augen und zog Ober- und Unterlippe in den Mund hinein. Sein Zeichen stumm zu bleiben. Maria sah warum. Der Koska Karl kam ihnen mit seiner Freundin entgegen. Sepp hatte manchmal von seinem Verdacht gesprochen, dass die Koskas von der Heimwehr als Spitzel ins Werk eingeschleust worden wären. Sie wohnten in ihrer Baracke, in einer Nachbarwohnung. Schweigend nahm Maria mit dem Paar Augenkontakt auf. Karls Lebensgefährtin grüßte freundlich, daraufhin hob auch er seinen Hut ein wenig und grinste.

„Ein Hahnenschwänzler, ich kann mich kaum zurückhalten“, murmelte Sepp, nachdem sie außer Hörweite waren.

„Mir ist kalt. Sag, was heißt das, Vater will mit uns aus Steyr wegziehen. Wo werden wir wohnen? Es ist doch nirgends besser.“ Maria drehte mit dem rechten Zeigefinger eine Haarsträhne zu kleinen Rollen, hörte nicht auf damit. Sepp hielt an und nahm seine Schwester in die Arme. Sie lehnte ihren Kopf an seine Brust und löste ihren Finger aus dem Haar. „Der Koska ist mir auch reichlich unsympathisch. Obwohl ich nicht viel von ihm weiß, verstehe ich deinen Zorn“, sagte sie. „Hat dir Vater Genaueres gesagt, wohin er ziehen möchte?“

„Ich glaube nach Lateinamerika. Das hat er zwar nicht gesagt, aber er hat von einem Kollegen erzählt, der vor fünf Jahren in Uruguay eine kleine Firma aufgebaut hat und jetzt seine Familie nachholt. Ich jedenfalls werde in Steyr bleiben. Mit Mut und konkreten Aktivitäten könnten wir in Steyr und in Oberösterreich Wiener Verhältnisse schaffen. Die Linzer Genossen sind ebenfalls bereit zu kämpfen. Unser Vater könnte wieder an die Zukunft glauben und dann hoffentlich nicht wegziehen wollen.“

„Ach, Steyr! Die Enns, die Freundinnen, die Altstadt – alles würde mir fehlen! Hast du dir oder habt ihr euch überlegt, was genau wir machen könnten? Und wir dürfen Mutter nicht vergessen. Sie ist nicht unsere Feindin, auch wenn sie manchmal eine andere Meinung hat. Vielleicht weiß sie zu wenig über die politische Situation. Denken wir bitte darüber nach.“

Sepp nickte, dann lächelte er und wurde konkreter. Bevor er Maria seine beziehungsweise die Pläne der Freidenker offenlegte, bat er sie, mit niemandem darüber zu reden.

Über zwei Stunden waren sie bereits unterwegs, auf eisigen Straßen, Kinder fuhren mit ihren Schlitten die Hügel hinunter, andere hatten Skier an ihre Füße geschnallt. Maria dachte an den Vater, wie er ihr und Sepperl – so nannten sie ihn damals – das Skifahren beigebracht hatte. Auch damals war es kalt gewesen. Vor einem Rodelhügel hielt sie an und berührte Sepp am Arm: „Lass mich das Wichtigste zusammenfassen“, sagte sie, „dann bin ich sicher, nichts vergessen zu haben.“ – „Gut“, Sepp nahm ihren zweiten Arm und grinste, „leg los!“

„Es wird zumindest einen Hungermarsch geben, unten in der Stadt, die genaue Route ist in Planung. Die Demonstration wird von dir formell angemeldet, glaube ich, und die Mobilisierung wird bewusst so vorbereitet, dass es die Heimwehr erfährt. Dafür sollte es reichen, den Koska Karl zu informieren – das könnte ich machen“, unterbrach sich Maria und erinnerte sich weiter. „Ihr geht davon aus, dass die Heimwehr versuchen wird, den Marsch aufzulösen. Allerdings werden die Genossen des Schutzbundes in voller Stärke unten in der Stadt warten. Sie sind der Heimwehr weit überlegen. Wenn die Hahnenschwänzler wirklich angreifen, werdet ihr sie, natürlich ohne Waffen, von den Seitenstraßen aus attackieren und heftig verprügeln.“ Maria strahlte bei dieser Vorstellung.

„Du wirst Vater bitten, dass er über seine ehemaligen Kollegen im Werk für den Marsch mobilisiert. Und für mich hast du einen Plan, den die Freidenker noch gar nicht kennen: Ich werde mich nicht am Marsch beteiligen, denn sobald die Heimwehr an irgendeiner Stelle aufmarschiert, wird der Pfarrhof unbewacht sein. Genau dann werde ich aus dem Pfarrhof-Stall mindestens ein Huhn organisieren und es Mutter bringen. Sie soll sehen, dass bei so einer Aktion direkt etwas für unsere Familie abfällt. Wenn ich zwei oder drei Hühner erwische, darf Mutter sie an Freundinnen verteilen. Alles korrekt bisher?“ Sepp nickte und zeigte ihr die beiden hochgestreckten Daumen. Maria blickte kurz in den Himmel, dann setzte sie fort.

„Das größte Risiko an der Durchführung, hast du gesagt, besteht in der weiteren Ausbreitung der Tuberkulose. Wenn in den nächsten beiden Wochen mehr als zehn Männer vom Schutzbund oder den Freidenkern erkranken, wäre es notwendig, den Hungermarsch abzusagen. Wir hätten zu wenige Ordner.“

Sie waren wieder in der Nähe ihrer Baracke angekommen. Zum zweiten Mal an diesem Tag umarmte Sepp seine Schwester und flüsterte ihr ins Ohr: „Das mit dem Pfarrhof ist unglaublich mutig von dir. Am liebsten würde ich allen davon erzählen, oder zumindest der Mutter. Vielleicht könntest du ihr klarmachen – dass sich etwas ändern muss und dass dafür etwas getan werden muss.“ Sie sah seine Augen feucht werden und nahm sich fest vor, ihren Teil zur Überwindung des Hungers beizutragen. Sie gingen hinein. Ihre Mutter schaute die beiden fragend an.

Maria legte sich auf ihr Bett, Sepp hatte ihr die Arbeiter Zeitung mitgebracht. Erstmals las sie den Begriff Übersterblichkeit. Damit war auch ihr Franz gemeint. Ihre Tränen tropften auf das Papier.

Wie befürchtet erkrankten in der zweiten Jännerhälfte weitere fünf Genossen und zwei alleinstehende Mütter an Tuberkulose. Den Frauen wurden die Kinder abgenommen und in ein Heim gebracht. Eine der beiden und vier Männer starben. Maria wusste, die alleinerziehenden Frauen waren die ersten, die im Elend landeten. Sie erkundigte sich, ob sie sich um die zwei Kinder der Verstorbenen kümmern könne. Es wurde ihr nicht erlaubt. Sie war erst neunzehn.