Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

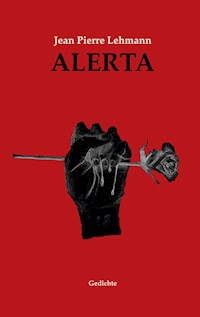

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

"Das aufgeklärte Individuum, das sich in der Welt zurechtfinden muss und sich dem gegenwärtigen Chaos ebendieser stellt. Die Erkenntnis des Nihilismus als Basis für eine existenzielle Auseinandersetzung mit dem Bestehenden, die sowohl in Hoffnung, Progressivität und Idealismus, wie auch Tragik, Schuld und Chaos geht. Ein Spiel mit Gott und der Wirklichkeit ebenso, wie das Berufen auf die Freiheit, aufs Träumen und auf die Natur. Eine klare Meinung, die von Haltung zeugt, begleitet hierbei verschiedene Perspektiven auf das Leben, in denen die Ästhetik und die Substanz stets harmonisieren. Hinzu kommt die Nähe zum Ursprünglichen, zur griechischen Mythologie, deren Figuren und Symbole im Lyrischen aufleben, während niemals der Witz vernachlässigt wird." - Miro Langenfeld

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 177

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Oma, wem sonst als Dir.

Inhalt

Vorwort

ENTEILTE ELEGIEN

Luxemburger Elegien

Präludium

1. Nun lieg‘ ich hier und kann nicht mehr

2. Flüchten heißt Siegen

3. An Leo

4. Apollons Tod

5. Im Grund

6. Bronzeschall

7. Der blutige Triton

8. Melusina

9. Das Kaffeehaus

10. Über Leo

Postludium

Dunst und Dürre

Im Meer der Schreie

Elegien des verlorenen Sohnes

I

II

III

IV

V

LUX

Was bleibt?

Die Schulelegie

Die Kälte des Herzens

Gelöste Tränen

Öffne die Tore!

Merkur und Psyche

Ostdeutsche Elegie

Allein

Berliner oder Pfannkuchen

Ohne Bodenhaftung

Unterm Nussbaum

SODASONETTE

Sonette im Nebeltraum

I. Zwischenraum

II. Elysium

III. Astrale Schatten

IV. Inferno

V. Sturz in die Unendlichkeit

VI. Alles ist Nichts

VII. Traum und Wirklichkeit

Dezember

Gossenwein

Freiheit und Gefangenschaft

Perversion der Privilegierten (oder An eine Schlampe)

Freundschaftliche Radikalisierung

Golden Hour

Blue Hour

Säulen der Welt

Die Blüte der Rose

MARITIMA

Das Böse trägt Gelb (oder Sonett an die FDP)

Die queren Denker*innen

An die preußischen Lehrer*innen

An meine Deutschlehrerin

Amsterdam

Steinschlag in Antwerpen

Die Ruhe der Blumen

Mit Heine im Bett

Hinterm Schilf

Unter den Linden

Orpheus

Dessauer Sonette

I. Vergebene Liebe

II. Kirschen im November

III. Was ich fühle, fühlte ich noch nie

IV. Leise Tränen auf Papier

V. Sonne in der Nacht

VI. Amo sole te!

VII. Sturmsonett

VIII. Ruf der Nacht

IX. Das Schieferdach:

Liebe ist kein Besitz!

X. An Eva

XI. Es hängt am Leben …

XII. Der Eisvogel

XIII. Die einsame Kohlroulade

XIV. Abschied aus dem Finkennapf

ÖDE ODEN

Oden an die politische Nacht

I

II

III

VI

V

VI

VII

VIII

Mater Urbium

Wolfsmilch

Ode an die olympischen Haine

Ode an die Weiblichkeit

Macht, Liebe und Hass

Karl-Marx-Stadt

Sommerode:

Die Liebe gibt

LEIBLICHE LIEDER

Feiges Friedensfest aus der Ferne

Freies Kyjiw – Свободный Киев

Freies Charkiw – Свободный Харьков

Freies Lwiw – Свободный Львов

Freies Odessa – Свободная Одесса

Freies Leben – Свободная жизнь

Hundert Tage Krieg – Сто дней войны

Kopenhagener Quartett

Taglicht

LUCIA

DAVID

Nachtlicht

Rheinlieder

Proömium

1. Lied:

Zwei Sextetten über Liebe

2. Lied:

Grüner Blitz in schwarzer Nacht

3. Lied:

Ophelia und ich

4. Lied:

Das Lied vom Deutschen Eck

5. Lied:

An den Tod

6. Lied:

Liebliche Rache

7. Lied:

Die Dichter*innen vom Rhein

8. Lied:

Die Eibe

9. Lied:

Die Loreley

10. Lied:

Siedende Sühne

Tag und Nacht

Seelendämmerung in IJburg

Das Mädchen mit den drei Äpfeln

Appell an das Mädchen mit den drei Äpfeln

Das Mädchen mit den drei Äpfeln und dasMeer

Schwarze Phase

Schnee auf dem Schirm

Freiheit ohne Willen

Keine Lust auf gar nichts

Die Wespentränke

Von unten durch das Wasser

Die Tragödie des Allgemeinguts

Aurora weckt den Tag

Blick in die Leine

Was lässt mich dich vermissen?

Antwort von dir

Fünf Sinne

Ja oder Nein zum Dichter?

Kein Abschied für immer

BLASSE BALLADEN

Ingloria – der Dombau zu Köln

I. Akt

II. Akt

III. Akt

IV. Akt

V. Akt

VI. Akt

VII. Akt

Epilog

Lustspiel im Labyrinth

Vor dem Kirchentore

Der Brunnengeist

Morgenruhe am Haff

Glaciella

Pyramus und Thisbe

Caesar als Biologe

Tränen auf Hortensien (Fragment)

Prolog

Erster Tag

Die Bernsteinfischer

Zum Geburtstag

Mendel‘sche Regeln

1. Uniformitätsregel

2. Spaltungsregel

3. Unabhängigkeitsregel

Faust-Monolog

Offenes Fenster

Vertrag der Generationen

Poetische Fragmente

I

II

III

IV

V

VI

Koserower Kurzprosa

Ruhiger-Strand-Tag

Die Pferde des Posaydon

Swinemünde

Strandbuchhandlung

Der krustige Ritter

Lotusfedern

Sandburgbauen

Greifswalder Turmbesteigung

Rauschen

Hymne an die Nacht

Die Großen Drei

ANHÄNGLICHER ANHANG

Essay annlässlich des feministischen Kampftages

von Alisa Sovarzo

Einheit in unendlicher Vielfalt –

Versuch eines kommunistischen Kulturbegriffes

Die erdolchte Taube –

Rede zu Klimakrise und Ukraine-Krieg

Anmerkungen

Vorwort

Mancher „normaler“ Mensch könnte meinen, er habe ein gutes Leben, das erfüllt von Wohlstand auf ein möglichst angenehmes Ende zurollt. Ein Leben ganz im Dienste des bestehenden Systems, in welches es hineingeboren wurde – ein System dessen Konstanz auf wiederkehrenden Krisen beruht – Krisen, die in ihrer Breite und Tiefe längst mehr als den Menschen mit ihrer scharfen Sense ergreifen. Vor der Tür steht ein Gerippe und es klopft mit seiner knochigen Hand kräftig an. Die fehlende Fähigkeit des Verhinderns eines Schicksals, das schon vor langer Zeit vorhergesehen wurde, charakterisiert unserer träges und schweres politisch-ökonomisches System.

Doch dies allein ist bei Weitem noch nicht das Schlimmste: das Fundament macht ein Bauwerk erst möglich. Das Fundament unseres Systems ist die Ausbeutung von allem, was sich ausbeuten lässt, weil es die Ausbeutung nicht bemerkt oder es sich der Ausbeutung gleichgültig und wissend hingibt. Aber beide Gründe – der Zement unseres Fundamentes – lassen sich mit Mühe und Passion beseitigen. Die Unwissenheit wird durch eine gleißende Welle der Aufklärung hinweggespült, bis nichts als Trümmer an den roten Strand gelangen. Die Gleichgültigkeit hingegen wird allein von ersterer Welle nicht erfasst, es ist eine zweite Welle der Überzeugung und Anregung nötig, die es mit Sturm und Drang vermag Gefühle der Gerechtigkeit in den Trägen zu erwecken.

Jene Gefühle verbunden mit dem strahlenden Wissen einer neuen Aufklärung soll das vorliegende Buch in seinen Leser*innen entfachen. Es möge der glimmende Funke für ein loderndes Feuer sein, das sich als rettende Walze zum blauen Horizont schiebt und den Himmel schließlich auf den Boden fallen lässt, dass wir unser Leben nicht mit dem stummen Warten auf den Tod verschwenden müssen. Der Tod ereilt uns gewiss, doch das Leben danach ist ein nichtiger Traum, der die Menschen von ihren versteckten Fesseln ablenken sollte – aber bald schon werden sie das klappernde Eisen entdecken! Bald schon wird das Eisen der Fesseln, Schwerter und Gewehre zu einer Glocke des Friedens geschmolzen, die ihren wohligen Klang wie Tau über das befreite Land der neuen Menschen legt.

Diesen Klang vermag ich mit Hebung und Senkung meiner Verse nicht mal im Ansatz zu erfassen. Dazu müsste ich den Klang schon selbst gehört haben …

J. Pierre Lehmann, Dessau, 9. März 2022

ENTEILTE ELEGIEN

LUXEMBURGER ELEGIEN

Präludium

Ihr nennt mich faul und ungestüm, obwohl

Ich täglich schufte für die eine Sache,

Die mir mein Leben ganz und gar bestimmt,

Denn ich bin Dichter. Ja! Ich bin ein Dichter,

Auch wenn das noch nicht alle sehen oder

Sehen wollen. Doch das wird mich gewiss

Am Schreiben und am Dichten niemals hindern.

Ich lebe, also schreib‘ ich und ich schreibe,

Dafür leb‘ ich! – Wie sonst sollt‘ ich mein Dasein

Auf dieser Welt erklären. Wie sonst die

Gehetzte Zeit auf unsrer Erde fristen?

Mir fällt nichts Bess‘res ein, drum brenn‘ ich für

Das Schreiben. Brenn‘ mit glühend heißer Flamme,

So muss ich achtsam bleiben mich nicht zu

Verbrennen, wenn ich andre in das Feuer

Der Silben stecke, um sie zu beleuchten,

Sie zu betrachten im geweihten Schein

Von ihren eig‘nen wahren Flammen. – Aber

Nun war ich unvorsichtig, brannte mir

Selbst ein das Zeichen meiner heißen Worte.

Jetzt muss ich für mich leiden und will gern

Mein Leid euch klagen in den Elegien,

Die ich in Luxemburg geschrieben habe,

Wo Größe sich mit Anmut leicht verbindet.

Trotz schlimmster Schmerzen bleibt mir Schreiben ganz

Gewiss und mit ihm bleib‘ auch ich der Welt

Für alle Zeit erhalten, denn wer schreibt,

Der bleibt (in seinen eig‘nen Worten).

1. Nun lieg‘ ich hier und kann nicht mehr

Schnell ist mir mein Bett im Winter kalt geworden.

Zu lang war ich fort, hatte viel zu tun.

Drum bin ich als Fremder in mein Haus gekommen.

Alles stieß mich ab, ich fand keine Ruh;

Sollte in der Heimat Schmerzen nur empfinden.

Doch ich hielt mich fest. Dacht‘ es wär‘ ein Traum,

Dass sich Worte bohr‘n wie Eisen in die Adern

Und ich zittern musst‘ - fror im warmen Raum.

Pflichten und Strukturen rangen mich zu Boden;

Legten schwer sich auf meine zarte Brust.

Am Gewicht ich drohte quälend zu ersticken

Wie ein Fisch an Land – Leben war Verlust.

Ich stand zwischen Toren und konnt‘ nicht mehr leben.

Jeder Atemzug war ein Messerstich,

Der sich tiefer drängte in den steifen Körper,

Dass die Freude flieht – lieber sieht sie dich.

Im Moment des Abschieds trat ich schwach ans Fenster.

Noch ein letzter Schrei ging zu ihr hinaus;

Schallte voller Furcht in die gewonn‘ne Leere,

War noch einmal laut. Jetzt ist‘s still im Haus:

Ich lieg‘ hier am Boden, wartend auf das Echo,

Das um Hilfe ruft … Aber es ist stumm.

So kann ich‘s nie hören, es bleibt mir verborgen –

Ist wie ich zu schwach – unterm Minimum.

Jede weit‘re Stund‘, die ich vergebens warte,

Sink‘ ich tiefer ein, schwinde ich dahin

In den sonst so harten unbewegten Boden.

Fort! Ich will nicht mehr. Es hat keinen Sinn!

Wie der Sand im Stundenglas fließ‘ ich ins Weite,

Aber bin nie frei. Alles schmerzt zu sehr.

Jeder Schritt, jedes Wort, jeder Kuss ist Leiden.

In mir brodelt Zorn. Bald kann ich nicht mehr.

2. Flüchten heißt Siegen

Nur ein Weg scheint mir an diesen Tagen richtig.

Dieser Weg ist gut – er ist immer frei.

Selbst wenn alle Stricke fester Ordnung reißen,

Bleibt mir der Triumph und ich sag: Bye, bye!

Schwächelnd und gebrochen kehr‘ ich euch den Rücken.

Stärker komme ich Heim zu euch zurück.

In der Ferne werden meine Wunden heilen:

„Wo du Fremder bist, wächst für dich das Glück.

Lange blieb es dir umnachtet und verborgen,

Nie hast du‘s geseh‘n, denn es sucht dich nicht.

Du bist der, der sucht! Doch dazu musst du laufen

In die Welt hinaus, sonst erlischt dein Licht …

Glück wird sicher nicht auf deine Ankunft warten –

Lieber rennt‘s davon. Also auf zur Flucht!

Wenn du weißt, dass du verlierst, heißt Flüchten Siegen.

Auf dem Weg der Flucht reift das Glück zur Frucht.“

3. An Leo

Jetzt bin ich getrieben deinem Herzen ferner,

Als ich‘s jemals war. Das ist für uns gut …

Sag ich mir zumindest und muss drüber lachen,

Denn es ist nicht wahr. Liebe kostet Blut.

Und so wird mein Lachen schnell zu stillem Weinen,

Das ich schweigend zu lang verbergen musst‘.

Deshalb tanzte ich (dem Blick nach froh) im Regen;

Tränen sahst du nicht oder den Verlust.

Ich will dich nicht quälen mit vergang‘nen Leiden,

Aber sie sind da, gehen woll‘n sie nicht.

Nein! Sie werden immer größer, immer schwerer.

Schwellen pochend an. Wo ist‘s Gleichgewicht?

Ich verlier‘s und stolper bis zuletzt ins Unglück;

Ständig tiefer rein – kein Weg führt mehr raus.

Eine Frage sperrt mir selbst die letzte Straße:

Wer legt sich zu dir? Wer betritt dein Haus?

Wer ist es, dem du verlangend und begierig

Deine Liebe schenkst? Ich werd‘s niemals sein …

Die Gedanken kreisen dir um eine andre

Seele, welche sich – ist‘s auch meine Pein –

Glücklich schätzen kann in deinem Arm zu liegen,

Dir im Kopf zu sein und in jeder Nacht

Dich im Traum zu küssen und am Tag zu küssen

Deinen vollen Mund – – – Oft hab ich gedacht,

Dies muss mein erhofftes Liebesschicksal werden,

Doch ich hofft‘ zu sehr – Hoffnung wurde Zwang.

Aber Liebe lässt sich nun mal nicht erzwingen;

Sie ist ungestüm, folgt des Herzens Drang.

Anders als die Silben kann ich sie nicht ordnen;

Ungebunden bleibt Liebe selbst für mich.

Eines lässt mich dennoch auf die Zukunft hoffen:

Ungebunden bleibt Liebe auch für dich.

Apollons Tod

Eines Nachts ging ich besuchen das Theater

Und dort lief von Brecht ein bekanntes Stück,

Doch es wollt‘ mir nicht gefallen; zu oft spielten

Sie‘s in ihrem Haus, drum ging ich zurück

Mit enttäuschtem Schritt durch fremde Straßen

heimwärts.

Durch die ruh‘nde Stadt führte mich mein Pfad.

Eng und finster lagen ihre alten Gassen

Dicht gedrängt vor mir. Regen bot ein Bad,

Welches mich kühlend bis auf die Haut durchnässte,

Dass ich zitternd-kalt meines Weges ging,

Der beleuchtet war durch warmes (aber schwaches)

Licht aus jedem Haus, das die Nacht sich fing,

Wenn es kurz nur durch das Fenster sprang … Da!

Plötzlich

Sprang gestochen ein Ding mit schwarzem Schal

Und mit schwarzem Mantel vor aus einer Gasse,

Die erfüllt war vom Wimmern schwerer Qual.

Leider konnt‘ ich die Gestalt im Lauf nicht sichten,

Denn sie war vermummt – es ging viel zu schnell.

Ich schlich in die Bucht dort zwischen Haus und

Häusern.

Dunkel war es nicht, Lorbeer brannte hell.

Neben diesem heißen Kranz da lag zerbrochen

Eine Leier mit blauem Blut beschmiert.

Um die Ecke klang es leis‘:

„Das Beste sollte

G‘radeso gut sein, sonst ist Kunst fundiert –

Alles ihr entrissen, selbst der Schein von Anmut.

Doch es ist zu spät. Diesmal war‘s zu schlecht.

Auch das Beste war nicht gut genug. Geschieden

Ist die Kunst wie ich – wir sind nicht gerecht.“

Als die Stimme schwieg, da trat ich still und leise

An den Leib heran – – – und dort lag: Apoll …

Blutig ward‘ sein Haupt mit fester Hand zerschlagen.

Er bemerkt‘ mich nicht, denn sein Kopf, er schwoll.

Als ich dann für ihn um Hilfe rufen wollte,

Machte er mich stumm. Sprach mit düst‘rem Wort:

„Licht wollt‘ ich in harte Tiefe eures Herzens

Senden, aber es strahlte doppelt fort.

Menschen mochten hohe Künste nie erfahren.

Sichtbar macht die Kunst, aber ihr seid blind.

Wollt nicht sehen jenes Sterben eurer Künste –

Wollt‘s nicht wissen, doch: Kunst ist euer Kind,

Das ihr auf die kalte Straße legt zum Sterben.

Kunst ist der Triumph über Trägheit der

Menschen, aber diesmal siegte eure Trägheit,

Die fest an euch klebt, fester noch als Teer.

Kunst will nicht mehr schön sein, muss sie auch nicht,

aber

Wenn sie‘s nicht mehr kann, ist sie keine Kunst!“

Da verstummte sterbend unser Gott – ganz ohne,

Dass es jemand wusst‘ – er verschwand wie Dunst.

Kurze Zeit stand ich vor seiner frischen Leiche;

Starrte ihn fest an und er starrt‘ zurück.

Ich schloss seine toten gottverlass‘nen Augen –

Sehen braucht er nicht, finster ist sein Glück.

Finster so wie die vom Regen feuchten Gassen,

In die ich floh, als der Lorbeerkranz

Flackernd still erlosch. Ich ließ den Gott alleine –

Feige ist der Mensch, ihm fehlt die Substanz.

Lieber ließ ich ihn vom eisig-kalten Regen

Säubern, dass er rein, ohne Blut am Haupt

(Ohne Mordverdacht) gefunden werden konnte.

Niemand kannte ihn – Lorbeer‘n war‘n entlaubt.

Noch bis heute schwieg ich über die Begegnung,

Denn ich sah zu viel; hielt den Täter nicht.

Wurd‘ ihm zum Komplizen – ließ Apollon liegen:

Der Prozess beginnt. Kunst zieht vor‘s Gericht.

Ich muss jetzt für meine eig‘ne Trägheit büßen,

Denn mein Bestes war niemals gut genug.

Künste klagen ein das Schönsein nicht zu können – – –

Und sie kriegen Recht, drum wird Kunst Betrug.

Im Grund

Das betäubte Licht des Mondes senkt sich nieder

Durch das dichte Grau, das den Himmel deckt.

Schläfrig ziehen schwere Wolken, lassen blicken

Auf den bleichen Freund, wenn ein Riss sich streckt,

Aufgetan vom seichten Wehen kühler Winde.

Wässrig wiegt die Luft, weil der Niesel sprüht,

Tanzt im Strom und legt sich langsam auf die Dächer,

Deren Schiefer durch Wind und Wasser glüht:

All die Lichter der Nacht spiegeln auf den schwarzen

Köpfen dieser Stadt wie ein wirrer Traum,

Der sich in sich selbst verliert und doch bewahret.

Ich zieh‘ meinen Weg unter kahlem Baum,

Denn ich find‘ nicht einen wirren Traum zum Schlafen

Und du ziehst mich an – meine Zeit zieht fort.

Einsam lauf ich durch die engen kalten Gassen –

Schweigend klingt kein Ton, ruhend spricht kein Wort.

Gerne würd‘ ich meine Verse an die Wände

Schreiben, aber in meiner Tasche ist

Nichts als Kreide, die im Nieselregen schwindet.

Schnell verläuft das Wort, schon verstreicht die Frist.

Du wirst meine bleiche Botschaft niemals lesen;

Leicht schwimmt sie davon, eh‘ du bei mir bist.

Sprechen kann ich und bin trotzdem stumm, denn ohne

Schrift ist nichts gesagt – später wird es trist.

Finsternis greift mahnend um sich in der Ecke,

Wo ein Spiegel steht: „Du bist ziemlich blass.“

In den dunklen Höfen starren tausend Augen

Mich von hinten an – voll von Gier und Hass.

Selbst schau ich nach oben zu den hohen Zinnen,

Wo die Häuser steh‘n, sicher Stein auf Stein.

Ihre Lampen leuchten warm zu mir hinunter;

Wärmen fast mein Herz, das bild‘ ich mir ein.

Viel zu weit sind sie dort oben, ich bin unten,

Sitz‘ im tiefen Tal. Unerreichbar bleibt

Dein vertrautes Haus dort oben auf den Felsen …

Ich bin hier im Grund, der mich einverleibt.

6. Bronzeschall

Unser Saal ist voll und leer stehen die Köpfe.

Alle schreien wild, aber keiner spricht.

Menschgemachte Stimmen schwirren durcheinander

Münden laut ins Meer, wo die Welle bricht,

Welche Hoffnung uns mit ihrem Schwung verkündet.

Leider ist sie fort – abgeflacht ihr Sinn.

Keiner hört vor Taubheit all die andern sprechen;

Jeder hört sich selbst: „Weiß ich wer ich bin?“

Nur die eig‘ne Stimme klingt wie Engelszungen,

In den fremden schallt dumpf des Teufels Ton.

Schleichend werd‘ ich krank, die schrillen Stimmen

dringen

Tief in meinen Kopf – EINE INVASION!!!

Ständig will ich meine eig‘nen Worte finden,

Sie allein sind wahr – vom Herz ausgefragt.

Aber in mir drin find‘ ich nur die Fremden. Alles,

Was ich sagen kann, wurde längst gesagt.

Dennoch schweig‘ ich nie, Worte könn‘n sich

wiederholen.

Wahnsinn ist, stets den gleichen Weg zu geh‘n

Und dabei auf ein and‘res Ziel als sonst zu hoffen.

„Wahnsinnig zu geh‘n – besser noch als Steh‘n!“

Alle Diskussionen enden ohne Urteil.

Jeder Streit keilt sich in der Sehnsucht fest.

In Gesprächen ist es die Moral, die Menschen

Über Politik niemals streiten lässt.

Drum wird niemand richtig liegen. Alle werden

Lauter. Keiner schweigt. Keiner … Außer mir.

Jeder schreit und will befreit sein Recht bekommen.

Aus den Worten wird (ROT) ein wilder Stier!

Meine Ohren fangen an in Blut zu baden.

Sie sind überfüllt – brechend quillt‘s hinaus.

Plötzlich setzt die schwere Masse an zu schwingen,

Dass der Turm erbebt. Zorn und Furcht woll‘n raus,

Bis sie sich in einem ersten Schlag entladen,

Der so dröhnend schallt, bis ins Mark uns dringt.

Schmetternd jagt der Klang wie Donner durch die Lüfte.

Ängstlich schweigt der Mensch. Bloß die Bronze singt.

Das ist unsrer Ehrfurcht Wiege, die im Turme

Wuchtig schlägt und tönt. Wenn die Glocke spricht,

Gibt es nichts zu sagen. Ihre Würde blendet.

Wär‘ es nur nicht Gott, der das Schreien bricht …

Der blutige Triton

Wo sich Erde und Gestirne fast vereinen

Und die Türme wie Nadeln in das Grau

Des verdeckten Himmels stechen, wo der Nebel

Tropfen hinterlässt und ich ins Trübe schau,

Wähnte ich mich sicher vor ihm. Alle Meere

Schlugen hörbar fern an den gleichen Strand.

Niemals könnte er mich zwischen Bergen finden.

Wasser hält ihn fest. Luft schließt sich zur Wand.

Doch im tiefsten Innern spür‘ ich seine Nähe.

Pochend schlägt sie an mein gekränktes Herz.

Kräftig, aber mit Maß, strömt sie durch die Adern;

Gießt sich in das Fleisch, mündet in den Schmerz.

Jeder Teil des Körpers scheint von ihm durchdrungen.

Jede Vene schwillt, bläht sich mahnend auf.

Alle Bahnen des Blutes drohen zu bersten –

Lebend staut sich der Saft in seinem Lauf.

Ständig pumpt das Zentrum, bis ich endlich merke,

Dass das rote Meer seine Heimat ist.

Plötzlich, schmerzhaft bricht mir die Frequenz. Leicht

stechend

Bahnt er sich den Weg. Meine Sicht wird trist:

Schwarze Punkte legen sich auf meine Augen;

Fügen sich ins Bild – nehmen‘s langsam ein.

Eisern bohrt der Dreizack aus dem warmen Innern.

Spreizt mit Hass die Haut, dass erst schwächlich klein,

Dann befeuert groß das Blut in roten Strömen

Seine Quelle mit müdem Geist verlässt.

Es verteilt sich dampfend auf dem kalten Boden.

Aus der Lache steigt von Verstand durchnässt

Triton. Ernst und Lieblichkeit finden zusammen,

Wenn die Schuppen mit meinem Blut bedeckt

Auf dem Silberschweif des rauen Gottes schimmern.

Ich bin es, der dem Gott das Blut ableckt.

Meine Angst hab ich im Angesicht gestanden.

Aber jeder Zug mit der Zunge brennt.

Mutig ist‘s nicht, seine Feigheit zu gestehen.

Mutig ist, wer sich einen Staatsfeind nennt.

Melusina

Trunken vom Verschlafen zieh‘ ich meine Straße.

Mate bändigt den Schlaf und den Verstand.

Zitternd bleib ich auf der alten Brücke stehen.