3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Joni und Nando schwimmen mitten im Berufsleben zwischen internationalen Medien, globalisierter Wirtschaft und Politik. Eine Erbschaft bringt die Enddreißiger zusammen und mit ihnen zwei Linien einer Familie, die sich am Ende des Zweiten Weltkrieges in Ostpreußen aus den Augen verlor. Die amerikanische Business-Managerin und der deutsche Journalist kommen sich näher und plötzlich steht die Frage im Raum, ob sie eine Familie gründen werden, wo sie gemeinsam leben und worauf sie verzichten. Ihre Lebensentwürfe prallen mehr und mehr aufeinander. Und was hinzukommt: Beim großen Wiedersehen des amerikanischen und des deutschen Familienzweiges zu Weihnachten in der polnischen Dreistadt Tricity tritt die verschüttete Vergangenheit einer grausamen Zeit zu Tage. "Alles ringsum Sichtbare" erzählt die großen Fragen von Liebe, Trennung und Verlust im Licht einer Überflussgesellschaft sowie im Schatten eines grausamen Krieges neu.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 502

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Joni und Nando schwimmen mitten im Berufsleben zwischen internationalen Medien, globalisierter Wirtschaft und Politik. Eine Erbschaft bringt die Enddreißiger zusammen und mit ihnen zwei Linien einer Familie, die sich am Ende des Zweiten Weltkrieges in Ostpreußen aus den Augen verlor. Die amerikanische Business-Managerin und der deutsche Journalist kommen sich näher und plötzlich steht die Frage im Raum, ob sie eine Familie gründen werden, wo sie gemeinsam leben und worauf sie verzichten. Ihre Lebensentwürfe prallen mehr und mehr aufeinander. Und was hinzukommt: Beim großen Wiedersehen des amerikanischen und des deutschen Familienzweiges zu Weihnachten in der polnischen Dreistadt Tricity tritt die verschüttete Vergangenheit einer grausamen Zeit zu Tage.

Alles ringsum Sichtbare erzählt die großen Fragen von Liebe, Trennung und Verlust im Licht einer Überflussgesellschaft sowie im Schatten eines grausamen Krieges neu.

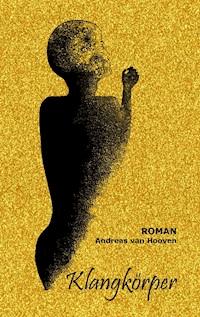

Andreas van Hooven, 48, hat für eine Nachrichtenagentur in Berlin gearbeitet und die Pressearbeit zweier Städte verantwortet. Seit 2018 leitet er die Wahlkreisbüros eines Bundestagsabgeordneten. Der promovierte Musikwissenschaftler lebt mit seiner Familie in Oldenburg. 2016 erschien sein Debüt Stadt der Platanen bei BoD Norderstedt, 2017 der Musiker-Roman Klangkörper. 2018 folgten Songs der im Roman beschriebenen Band Stereos beim Label recordJet.

Weitere Informationen unter www.alles-ringsum-sichtbare.de

Für meine Familie

und für Axel, Ute und Blix

Die Figuren der Familie Frau(e)nburg sind streng fiktiv. Ähnlichkeiten ihrer Ansichten, Äußerungen und Handlungen mit denen tatsächlicher Personen sind rein zufällig. Dies gilt ebenso für alle weiteren fiktiven Figuren dieses Romans.

Ansichten, Äußerungen und Handlungen tatsächlicher Personen unterliegen in diesem Text ausschließlich der Darstellung durch streng fiktive Figuren.

Inhaltsverzeichnis

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Stammbaum

Erstes Kapitel

Tricity ist momentan der spannendste Ort in Europa. Wenn du mit dem Rad an der weiten Bucht zwischen wachsenden Zentren und verspiegelten Bürotürmen, historischen Gebäuden und weißen Seebrücken voller Touristen wieder berganfährst, wo Gärtner in den Hügeln Beete mit schwarzen Tulpen vor den weißen Architektenhäusern der Reeder und ausländischen Manager wässern und die Plattenbauten der Arbeiter, Armen und Alkoholiker folgen, später die Docks und Kräne, dann biegst du ab Richtung Norden zur Halbinsel Hel. Dort musst du wählen, zwischen dem endlosen Strand der Ostsee mit tobenden Kindern und schläfrigen Eltern links oder den einsamen Kitesurfern rechts in der Bucht vor Gdańsk, Sopot und Gdynia.

„Es ist nicht kalt, du kannst ruhig reinkommen.“

Sie lächelt und gleitet auf dem Rücken durch das glitzernde Wasser. Über ihr schwebt der Mond.

„Es ist ganz warm. Was ist denn los?“

„Es ist fast Mitternacht, Joni. Wir brauchen mit den Rädern locker zwei Stunden zurück.“

„Das ist kein Grund.“

Hinter ihr funkeln die Lichter von Tricity, nur die bewaldete Steilküste zwischen dem Seebad Sopot und dem Hafen von Gdynia bleibt dunkel. Eine Kette aus Positionslichtern ankernder Schiffe zieht sich wie eine Schnur über das Wasser bis zur Westerplatte, wo Deutschland den Zweiten Weltkrieg begann. Sie warten auf Order aus den Häfen, ihre Hecks zeigen Richtung Gdańsk. Der Wind kommt heute von Nordwest.

„Du kannst den Rucksack auf den Boden legen, hier ist niemand, außer uns.“

„Lass uns gehen!“

„Nando!“, sagt sie und taucht unter.

Ich ziehe mir die Schuhe aus und das blassblaue Hemd, das Joni mir gestern in Sopot auf der Straße Monte Cassino gekauft hat, jener Flaniermeile, mit der die Polen ihr 1. Korps ehren, das 1944 an der Spitze der alliierten Truppen den berühmten Klosterberg in Norditalien von der Wehrmacht befreite. Ich falte das Hemd, lege es auf die Schuhe, dann Hose und Unterhose dazu. Plötzlich kommt Joni wieder hoch und spuckt einen Bogen Wasser.

„Willst du in Socken schwimmen?“

Ich blicke auf meine Füße, wieder zu Joni und wundere mich, dass sie meine Socken in der Dunkelheit erkennen kann. Ich streife sie also ab und gehe zum Wasser.

„22 Grad“, ruft sie.

Lauwarm fließt es um meine Zehen und Fersen, dann um die Knöchel, die Waden und Schienbeine bis an die Knie. Vor einem halben Jahr ging Jonis erste Mail bei mir in der Berliner Redaktion am Schiffbauerdamm ein:

„Lieber Kollege, ich habe Ihre Kontaktdaten im Intranet gefunden. Unsere Nachnamen sind fast identisch. Stammt Ihre Familie auch aus Frauenburg am Frischen Haff? Viele Grüße, Joni Fraunburg, Business Manager, Thomson Reuters Poland.“

Draußen wurde es dunkel, ich war im Verzug mit einer Meldung zum Tarifstreit im Öffentlichen Dienst. Doch ich ließ den Text beiseite, suchte zunächst im Firmennetz, fand nichts weiter zu Joni als ihre Signatur ohnehin verriet. Erst bei LinkedIn konnte ich sehen, dass sie Amerikanerin ist, Stationen in Frankfurt und London bei Reuters durchlaufen und zuvor als Brokerin in der City und Canary Wharf gearbeitet hatte. Dann griff ich zum Hörer und wählte ihre Nummer in Gdynia.

„Gute Hürdenläufer können auch schwimmen“, lacht sie und spuckt einen neuen Bogen Wasser, diesmal in mein Gesicht. „Komm schon!“, sagt sie und zieht mit kräftigen Schlägen davon. Ich hole tief Luft, kraule ihr nach, drücke das Wasser mit Wucht zurück. Das Salz brennt in meinen Augen und das Mondlicht irritiert mich. Großen Vorsprung kann Joni aber nicht haben, nicht auf so kurze Distanz. Vielleicht taucht sie mittlerweile in die Gegenrichtung, damit ich ihr vergeblich folge. Das sähe ihr ähnlich. Doch meine Lage ist wesentlich günstiger als ihre – ich brauche nur zu warten, bis ihr die Luft ausgeht. Also strecke ich die Hände nach vorn und gleite aus. Ein paar Meter vor mir kräuselt sich schon das Wasser. Das wird sie sein. Und dann schnellt sie hoch, wirft ihre Haare nach hinten:

„Wir laden die ganze Familie zu Weihnachten ein, was hältst du davon?“

„Nach Sopot?“

„Na, klar!“, sagt sie und drückt die Arme kräftig durchs Wasser. „So oder ähnlich hat sich das Rebekka doch gewünscht. Charly und Thea sehen sich wieder, du lernst meine Brüder kennen und die Fragen zum Erbe können wir auch besprechen.“

„Und du glaubst, sie kommen alle?“

„Wenn’s um Geld geht, sitzen Lucas und Matthew schneller im Flieger, als du denkst.“

„Ich dachte eher an Charly.“

„Charly kommt definitiv. Das ist wahrscheinlich ihre letzte Chance, Thea wiederzusehen. Oder will Thea etwa nicht kommen?“

„Ohne deine Aufwartung in Berlin sicherlich nicht.“

„Aufwartung?“, sagt sie und wischt sich das Wasser aus dem Gesicht. „Was ist das denn für ein Wort? … Muss ich jetzt in die Werkstatt?“

Sie schmunzelt, beginnt zu lachen und ihre Sommersprossen heben sich trotz der Dunkelheit von ihrer hellen Haut ab. Wenn Joni ausgelassen ist, scheinen sich die kleinen Flecken sprunghaft zu vermehren. Sie übernehmen im Nu die Herrschaft unter ihren Augen, über den feinen Wangenknochen und der Stirn. Erneut wirft sie die Haare zurück, langes, kräftiges Haar, das bei Sonnenschein kupfern glänzt. Und dann wird es still. Nur unser Atem ist zu hören. Keine Möwe schreit, kein Wind weht und auch kein fernes Geräusch eines Schiffsdiesels dringt zu uns vor. Die Strände bilden einen unsichtbaren Bogen in der Nacht. Niemand ist hier in der Bucht, außer uns. Ringsum nur Wasser, egal, wie weit wir schwimmen. Die Lichter von Sopot und Gdynia funkeln unveränderlich fern und die Halbinsel in unserem Rücken bleibt bis zum Leuchtturm dunkel. Über uns stehen die Sterne nach jedem Armschlag fix am Himmel. Als schwämmen wir für immer mitten in der großen Bucht. Doch Jonis Arme werden langsamer, ihre Schultern stehen jetzt still. Allein ihre starken Beine halten sie oben. Und sie lächelt, reißt den rechten Arm aus dem Wasser, hält ihre Smartwatch vor uns in die Höhe.

„Komm her! Wir machen Charly ein Foto. Und Thea schicken wir’s auch.“

„Thea hat keine E-Mail-Adresse“, sage ich. „Sie ist 92.“

„Charly ist 93“, sagt sie und die Leuchtdiode beginnt zu blinken, Joni packt meinen Nacken, zieht mich näher, küsst meine Lippen und dann folgt der Blitz.

„Salzig“, lächelt sie: „Sie schmecken ganz salzig.“

Joni hat die größere Ausdauer. Wir laufen durch die Hügel im Tricity-Park am westlichen Stadtrand von Sopot. Jonis Strecke beginnt am Leśnik Sanatorium und führt in einer schmalen Schleife über siebeneinhalb Kilometer mit vielen Anstiegen durch den Wald. Sie läuft die Runde immer zweimal. Auch heute, sehr zügig, und ich habe Mühe Schritt zu halten. Auf halber Strecke gibt es einen Aussichtspunkt, den Hasenhügel, mit Blick auf Sopot und die Bucht. Heute Morgen liegt sie in Dunst gehüllt. Schon in der ersten Runde wollte ich dort anhalten und verschnaufen. Doch Joni schüttelte den Kopf und wir liefen weiter. Jetzt, in der zweiten Runde, fehlt noch ein knapper Kilometer bis zum Ausblick.

Joni ist zwei Meter voraus. Bei diesen Distanzen ist sie mir überlegen. Vor allem im Gelände mit giftigen Anstiegen und Tempowechseln auf kurvigen Waldwegen. Dort hilft es mir wenig, dass ich Sprinter war, ein Hürdensprinter, und mit achtzehn, neunzehn Jahren häufiger den Bundesadler auf der Brust trug. Ich sehe ihren leichten Schritt und ihr Becken vor mir schweben, ihre lockeren Arme, die glänzenden, kupfernen Haare zu einem Knoten gebunden.

„Gleich kommt der kleine Stern“, sagt sie und wird schneller. Vor jedem Hügel beschleunigt sie und wird in der Steigung kaum langsamer. Ich ziehe die Schritte länger, der Waldboden ist weich, mit Kiefernnadeln und Buchenblättern bedeckt. Vor manchen Steigungen sind die Wege feucht, teilweise liegt dort Morast, der sehr viel Kraft kostet. Ich höre Jonis Atem vor mir und verkürze die Schritte, der Puls rast gefühlt bei 170. Auch Joni quält sich auf den letzten Metern, doch sie würde es nie zugeben. Ihre Haare fallen aus dem Knoten, sie lässt aber nicht locker, ihre Ellenbogen schlagen wuchtig nach hinten, ihre Knie hebt sie weit an. Kurz strauchelt sie in einer Pfütze, erreicht dann den festeren Boden und gelangt mit einigen Metern Vorsprung an die Wegekreuzung: Mała Gwiazda steht auf dem gelben Schild. Joni scheint gar nicht daran zu denken, ihr Tempo an meines anzupassen.

„Langsamer!“

„Nicht nachlassen, Nando!“, ruft sie zurück.

Zum Glück führt der Weg den nächsten Kilometer bergab. Ich komme ihr wieder näher, der Boden federt leicht und ein erster Sonnenstrahl dringt durch die Wipfel. Mein Atem ist dennoch schwer, die rechte Wade wird zusehends härter.

„Morgen gehen wir auf die Bahn!“

„Sprints?“, fragt sie über die Schulter.

„Ja, besser als diese Schinderei hier.“

Ich wische mir den Schweiß von der Stirn und halte Anschluss.

„Surrogate’s Court! Was steht denn jetzt eigentlich drin … in dem Brief?“

„Das Gericht hat den Nachlassverwalter bestellt“, sagt sie.

„Und wer ist es?“

„Ich“, sagt sie und lächelt. „Rebekka hat mich im Testament dazu bestimmt. Die Beschwerde von Lucas und Matthew wurde abgelehnt.“

„Und jetzt?“

„Ich weiß nicht“, sagt sie. „So wie ich meine Brüder kenne, werden sie die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Vielleicht zweifeln sie Rebekkas Testierfähigkeit an oder die Eignung ihrer Zeugen.“

„Um wie viel geht’s denn?“, frage ich mit wenig Luft und versuche die Achillessehnen zu entlasten, indem ich weniger schroff mit der Ferse aufsetze.

„Mindestens 30.000 Dollar, sonst wäre das Nachlassgericht nicht zuständig“, sagt sie und zupft an ihrem Einteiler – im Grunde ist Joni Triathletin. Doch seit wir uns kennen, vernachlässigt sie das Schwimmen und Radfahren. Sie holt ihre Einheiten nach, wenn ich zurück nach Berlin fliege. Im Juni und Juli ist sie aber dreimal mit ins Flugzeug gestiegen und ich habe ihr das Büro von Reuters am Schiffbauerdamm gezeigt. Und weil sie kein Geld in den Geschäften in der Friedrichstraße ausgeben oder sich in Galerien langweilen wollte, während ich in der Redaktion saß, hat sie die Kollegen vom Wirtschaftsdienst eine Etage tiefer besucht. Zuerst war sie bei den Leuten vom Verkauf. Anschließend gab ihr die Technik einen Zugang zum Netzwerk und stellte Joni ein Telefon. Mitten im Urlaub fing sie an, ihre Geschäfte in Gdynia von Berlin aus zu regeln. Hin und wieder kam sie mit ihrem Kaffeebecher – auf dem die Staatsgrenzen von Indiana eingezeichnet sind und der State Bird, ein Kardinal – zu mir einen Stock höher in die Redaktion. Mein Tisch steht unter der Empore der Chefredaktion, neben einem kleinen Fenster mit Blick nach Norden. Zur anderen Seite öffnet sich der große Redaktionsraum mit sechzig Arbeitsplätzen und hohen Fabrikfenstern. „Ein bisschen so wie die Handelsräume im Bracken House“, sagte Joni, doch ich musste erst im Netz recherchieren, dass sie ein bedeutendes Fabrikgebäude nahe der City in London meinte, in dem früher die Financial Times ihren Sitz hatte und seitdem eine große Bank.

Einmal habe ich sie mit ins Haus der Bundespressekonferenz genommen. An der Sicherheitskontrolle gab ich sie als neue Kollegin aus und entschuldigte mich – wir hätten versehentlich vergessen, den Ausweis für sie abzuholen. Man winkte uns durch. Es war ein Termin ohne Minister, die Sprecher waren launig und am Ende liefen sechzig fade Zeilen zur PKW-Maut durch den Slot. Gegen Nachmittag gab es Hinweise, dass im Mittelmeer Flüchtlinge in großer Zahl ertrunken seien. Die Nachrichten aus Catania waren aber nicht verlässlich, unser Korrespondent befand sich auf dem Weg nach Lampedusa. Am Ende ging nichts von uns raus. Aber wir hatten unsere Sportsachen dabei, liefen nach der Arbeit am Spreeufer entlang, vorbei am Museum im Hamburger Bahnhof, den Hohenzollernkanal hinauf bis zum Plötzensee und dort wurde es schnell. Geschwommen oder Rad gefahren ist Joni wenig. Sie zuckt inzwischen mit den Achseln, solange ich mich auf ihre langen Distanzen im Wald einlasse und nur selten auf der Bahn trainieren möchte.

„Es sind viel mehr als 30.000 Dollar, oder?“, frage ich.

Ihr Schritt ist locker und ich kann die Sonnenstrahlen auf der Lichtung oben am Hasenhügel sehen.

„Wer als erster oben ist!“, ruft sie und rennt mir davon.

Sie stützt sich ans Eisengeländer, dehnt ihre Waden und blickt hinab auf die dunstige Bucht. Wasser und Luft scheinen dort bleich ineinander zu fließen. Die Seebrücke und die Marina an ihrer Spitze ragen ins Nichts. Auch die Silhouetten der beiden großen Hotels am Strand, der Turm am Kurzentrum und die evangelische Kirche ragen ins Leere, als ende die Welt direkt hinter Sopot. Unter uns hingegen, am Fuß des Hügels, leuchtet der rote Tartan im Leśny-Stadion zwischen den grünen Baumwipfeln. Ich wische mir die Stirn mit dem T-Shirt ab.

„Wie wär’s, wenn ich morgen im Stadion nach ein paar Hürden frage und du dich daran ausprobierst?“

Sie wirft mir einen Kussmund zu: „Und du läufst im nächsten Jahr den Solidarność-Marathon?“

Ich lehne den Rücken an einen Pfosten der Brüstung, rutsche langsam zu Boden und lockere die Beine: „Wenn du bei mir bleibst.“

„Wie meinst du das?“

„Beim Marathon“, lächle ich.

„Wer hat denn gesagt, dass ich mitlaufe?“

„Damn Yankee!“, sage ich.

„Elender Kraut!“, lächelt sie und blickt zu mir runter.

Ich lege die Beine auf den Boden und neige den Oberkörper vor, berühre die Schuhe mit den Fingerkuppen, bis die Sehnen in den Kniekehlen ziehen.

Irgendetwas hat sich im Wald vor uns verändert. Ich wische mir den Schweiß aus den Augen, blinzle, lasse den Blick von Stamm zu Stamm wandern. Und dann klopfe ich Joni sachte an die Wade, deute mit dem Finger zwischen die Buchen: Dort steht ein Rehkitz und guckt uns an. Sein Körper zeigt keine Regung, seine Augen sind groß und weich. Der rechte Vorderlauf ist angewinkelt, das Gewicht ruht auf den übrigen Beinen. Dann raschelt es tiefer im Wald und seine Mutter naht zwischen den Bäumen. Joni tippt auf ihre Smartwatch und hält sie in die Höhe, will vermutlich ein Foto schießen, doch ich tippe erneut gegen ihre Wade: „Nicht!“

Langsam ziehe ich die Beine heran, drücke mich wieder hoch und nehme Jonis Hand: „Schau es dir an!“

„Bisher weiß ich nur ungefähr, was und wie viel Rebekka vererben wird“, haucht sie mir ins Ohr, „aber es gibt ein Vermächtnis, das uns beide betrifft.“

„Pst!“, mache ich. „Schau dir diese wunderschönen Augen an. Den Moment kriegst du nie wieder.“

„Ach, lass doch das arme Rehkitz!“, entgegnet sie.

„Schau doch mal hin! Wittgenstein hat gesagt, wir würden die Tiere nicht verstehen, selbst wenn sie sprechen könnten. Aber er liegt falsch. Völlig falsch. Komm schon! Sieh dir seinen aufmerksamen Blick an! So neugierig und ängstlich zugleich. Es weiß genau, wer wir sind und dass wir Abstand halten sollen. Und das zeigt es uns auch … in einer Sprache, die wir tief in uns vergraben haben. Wittgenstein definiert den eigenen Mangel bloß als Fehler der Tiere.“

„Träumer“, sagt sie und geht in die Knie, knotet sich den rechten Schnürsenkel neu. „Rebekka hat eine Bedingung vor das Vermächtnis gesetzt.“

„Und was hat das mit mir zu tun?“, flüstere ich.

„Dass Lucas und Matthew das Testament noch heftiger anfechten werden“, sagt sie.

Ich schaue sie an und dann zu den Bäumen, doch das Rehkitz ist nun verschwunden, auch seine Mutter. „Was ist das eigentlich für ein Vermächtnis?“

„Komm, wir laufen zu den Rädern!“, weicht sie der Frage aus. „Vielleicht entdecken wir die Rehe unterwegs.“

Sie rennt bereits den Hügel hinunter zum breiten Weg, der hinab zu den Datschen führt. Ihr Knoten löst sich und die kupferroten Haare fallen über ihre Schultern. Wenn ich sie nicht bis zu den Kleingärten einhole, muss ich den Rest alleine laufen. Und von dort aus geht es neunzig Meter bergauf.

Sie steht lässig vor unseren Rädern in der Sonne, trinkt aus der Wasserflasche und zwinkert, während ich mit schweren Schritten aus dem Wald über die Straße stampfe. Eigentlich versöhnt die Runde gegen Ende durch ein wenig Gefälle bis zum Wendehammer vor dem Sanatorium. Doch meine Beine wollen keinen Meter weiter.

„Alles in Ordnung mit dir?“, ruft Joni mir zu.

„Könnte schlimmer sein.“ Ich bleibe stehen, spucke ins Gras und schnaube mir die Nase, gehe dann auf sie zu: „Wie lange bist du schon hier?“

„Fünf Minuten“, sagt sie und reicht mir die Flasche.

„Diese Steigung ist echt brutal.“

„Wenn’s dich tröstet … Mir ist auch die Luft ausgegangen, für einen Moment jedenfalls.“

„Für einen Moment!“

Ich trinke mehrere Schlucke, gieße mir einen Schuss über die Stirn und wische mir den Schweiß aus den Augen, versuche dann mit dem klatschnassen T-Shirt das Gesicht etwas zu trocknen.

„Fünf Minuten im Schnitt“, sagt sie. „Gar nicht mal schlecht für einen Sprinter.“

„Mit der Bahn und den Hürden morgen, das wird nichts. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Hast du noch Franzbranntwein zu Hause? Ich kann eine ganze Badewanne voll gegen den Muskelkater gebrauchen.“

„Zur Not halten wir gleich an der Apotheke.“

„Sorry, ich muss mich kurz setzen.“

Ich gebe ihr die Flasche zurück und sinke auf verwaiste Treppenstufen, von denen kein Weg zum Klinikgelände führt – sie enden ziellos vor einem Jägerzaun.

„Ganz im Ernst“, sagt sie: „Fünf Minuten im Schnitt … bei den Höhenunterschieden … Wenn du gut trainierst, läufst du den Marathon unter vier Stunden.“

„Ich will in die Wanne und danach was essen. Erklär mir lieber, was du mit uns vorhast, zu Weihnachten! Ein paar Informationen wären schon notwendig, wenn ich Thea überzeugen soll, dass sie kommt.“

„Ach, Nando!“, sagt sie und reicht mir die Hand. „Wenn’s um andere Leute geht, dann weißt du immer sehr genau, was nötig ist.“

Sie zerrt an meiner Hand, doch ich mache mich schwer. „Wenn du nicht diese wasserblauen Augen hättest und dieses feurige Haar“, sage ich spöttisch und ziehe sie ruckartig auf meinen Schoss: „Kein Wunder, dass sie dir alle weggelaufen sind.“

„Hör auf mit dem Quatsch!“

Doch ich küsse ihr die Wangen, das Ohr: „Du tust immer so, als wüsstest du ganz genau, was du willst. Bestimmte Männer macht das total an. Aber so wirklich viel Platz lässt du nicht neben dir.“

„Zu anstrengend?“, fragt sie, schließt mich dennoch fest in die Arme, küsst meine Lippen.

„Viel zu anstrengend! Zumindest auf Dauer. Aber im Moment …“

Wir küssen uns, drohen rücklings in den Jägerzaun zu fallen, doch ich erwische eine Latte, jage mir einen Splitter in die Hand und verziehe das Gesicht.

Joni beginnt zu lachen: „Ich bin das Pflaster für deine Midlife-Crisis“, murmelt sie durch ihre feuchten Lippen.

„Und ich bin der letzte männliche Gast am Ende deiner Party.“

„Elender Kraut!“

Die Sonne wärmt meine Haut und trocknet den Schweiß. Ihre Wangen riechen so gut nach Orange, dass ich nicht aufhören kann sie zu küssen.

„Lass uns gehen!“, sagt sie und stützt sich hoch, greift meine Hände: „Komm schon!“

Ich rapple mich auf, während sie bereits das Schloss von den Rädern löst.

„Was machen die Beine?“, fragt sie.

„Geht so.“

„Den Berg runter wirst du’s ja noch schaffen“, lächelt sie ironisch und liebevoll zugleich, schwingt ihr Bein über den Sattel und springt auf: „Wer als erster unten am Kreisel ist.“

„Dein ganzes Leben ist ein Duell“, rufe ich ihr nach und schnappe mir ihr Mountain-Bike. „Du hast die größere Übersetzung. Bergab gewinnst du sowieso.“

„Ihr Journalisten habt auch für jeden Scheiß eine Erklärung, um euch rauszureden“, schreit sie zurück, während ihre Haare bereits im Fahrtwind flattern.

Schnell haben wir vierzig, fünfzig Sachen drauf und Joni rast über den warmen Teer in den Wald, beugt sich tief über die Querstange ihres orangefarbenen Rennrads, das sie schon in der High-School besaß. Mit ihm sei sie sogar im Winter die Hügel in Ellettsville hinab bis zum Sycamore Drive in die Schule gefahren, während alle anderen auch im Sommer mit dem Schulbus fuhren. Sie hält den Kopf flach über den Lenker, schießt in die erste, leichte Kurve unter den Buchen und ihr Hinterrad bricht an Schlaglöchern kurz aus. Ich schalte hoch auf das größte Ritzel und trete voll in die Pedale. Mein grobes Profil lässt die Reifen summen wie ein Schwarm Bienen.

„Mach langsamer!“, rufe ich, aber Joni reagiert nicht. Stattdessen spannen sich die Muskelstränge ihrer Waden sichtbar, während sie den Oberkörper duckt. „Sei vorsichtig!“

Doch sie tritt jetzt erst recht in die Pedale, rast auf die nächste Kurve zu, die schärfer als die erste ist. Ihr Rad neigt sich zur Seite, sie streckt auch das Knie noch aus, um möglichst tief zu kommen, während das Gefälle zunimmt und der Scheitel der Kurve naht.

„Wow!“ schreit sie und schlägt sich die Rechte auf den Hintern wie eine Gerte dem Pferd.

„Warum fährst du nicht gleich freihändig?“, schreie ich.

Doch sie antwortet nicht, scheint ganz auf ihre Geschwindigkeit und die Straße fixiert zu sein. Die Kurve läuft aus, unverändert hat sie zwanzig, dreißig Meter Vorsprung. Unten ist bereits das Ende des Waldes zu sehen, die ersten Häuser werden folgen, das Gefälle wird nachlassen – zum Glück. Ein breiter Wagen kommt uns auf der schmalen Straße entgegen, ein Pick-up mit eingeschalteten Scheinwerfern. Der Blinker ist gesetzt, scheinbar will der Fahrer in den Feldweg auf seiner Seite abbiegen. Noch immer schießt Joni dahin, zieht ein wenig rechts rüber.

„Jetzt brems endlich!“

Doch Jonis Pedale wirbeln im Kreis. Sie rast auf die winzige Lücke zu, die uns der Pick-up auf der Straße lässt und ihre Haare flattern wild im Wind. Der Blinker leuchtet auf und erlischt, leuchtet auf und erlischt und dann holt der Fahrer aus, um die scharfe Kurve in den Feldweg zu nehmen. Schlagartig ist die winzige Lücke zu.

„Rechts, Joniiii! In den Wald!“

Sie knallt vor den Kühlergrill und alles wird still. Kopfüber fliegt sie in die Luft. Kein Geräusch des Motors ist zu hören, kein Reh im Dickicht, das sich regt, kein Eichelhäher auf den Wipfeln, der die Tiere alarmiert. Jonis Arme zeigen zu den Seiten, als tarierten sie die Landung aus. Ihre Beine verschwinden hinter dem Autodach, die Haare folgen im großen Fächer. Mein Herz bleibt stehen, doch was folgt … ist … nichts. Kein dumpfer Aufprall, kein Schrei und ich bremse, schmeiße das Rad beiseite, renne zum Pick-up:

„Joni, Joniiii!“

Vorbei am Fahrerhaus, vorbei an der Ladefläche mit einem Container, vorbei am Anhänger, auf dem ein großer Rasenmäher steht, doch Joni liegt nicht auf der Straße, nicht auf der anderen Seite.

„Joniiii!“

Die Fahrertür wird geöffnet. Ein dickbäuchiger Mann mit Latzhose steigt aus und wirft die Arme in die Luft.

„Jak się pana żona ma?“

„Ich kann sie nicht verstehen. Ich spreche kein Polnisch.“

Der Mann redet immer weiter, er gestikuliert, müht sich mit seinem dicken Bauch um den Wagen und den Anhänger herum und zeigt dann zum Container hoch.

Ich springe auf den Hinterreifen, steige auf die Bordwand und blicke in den Container: Joni liegt – alle Viere von sich gestreckt – auf einem großen Haufen frisch gemähten Rasens. Sie starrt in die Luft, wirkt blass.

„Ich bin schon da, Joni. Keine Sorge!“

Ich knie mich ins Gras, nehme ihre Hand und streichle ihr die Wange: „Hast du Schmerzen?“

Mein Herz rast, mir laufen die Tränen und Joni stiert in irgendeine Ferne. Vorsichtig gebe ich ihr zwei, drei Ohrfeigen, bis sie blinzelt, bis sie den Kopf sachte bewegt. Langsam suchen ihre Augen meinen Blick, tastet ihre Hand nach meiner und drückt kraftlos zu.

„Alles gut?“, frage ich. „Hast du Schmerzen?“

„Nein! Ich habe was gesehen.“

„Was gesehen?“

„Da war ein Fleck am Himmel“, sagt sie mit fernem Blick. „Ein bunter Streifen in den Wolken.“

„Zawieźć Panią do szpitala?“, ruft der Autofahrer von unten, doch ich kann seine Worte nicht verstehen, schaue zu ihm runter, während er ohne Unterlass auf mich einredet.

„Was sagt er?“, frage ich Joni.

„Ich hab‘s nicht verstanden“, antwortet sie mit brüchiger Stimme und ich blicke den Mann wieder ratlos an.

„Do szpitala?“

„Nie!“, sagt sie dann und der Mann nickt, geht nach vorn und scheint Jonis Fahrrad aufzuheben.

Ich fühle ihr den Puls, nehme die Zeit mit meiner Armbanduhr: „150! Ein bisschen hoch für diese Zeit nach der Landung.“

„Ja, vielleicht ein bisschen hoch“, meint sie und lächelt mich an.

Auf den Scheiben in der Holztür kleben Fotos von Marek Baczewski und Szymon Babuchowski. Es riecht nach Zitrusfrüchten im Café Młody Byron gleich bei Jonis Wohnung um die Ecke. Sie sitzt mit Marta und Jakub draußen in den Liegestühlen auf dem Pudersand. Vor wenigen Minuten ist Friedrich Aschendorff mit seiner Frau zu uns gekommen, ein Kunde von Joni, der für den Pharmakonzern Aprosis arbeitet. Ich hole Getränke von der Bar, ausnahmsweise Rotwein, weil Joni gestern eine große Bank als Neukunden gewonnen hat und heute einen Investment-Fonds, der für zwei Jahre abschloss, gleich zwanzig Lizenzen für Software, Börsenkurse und Nachrichten bestellte und dazu ein Risiko-Management-System – alles über zwei starke Standleitungen ans Rechenzentrum in der ulica Śląska angebunden. Damit hätte Joni ihr Jahresergebnis schon Ende August erreicht, wenn kein großer Kunde mehr kündigt.

Ich wende den Blick von den Fotos der Schriftsteller ab und gehe zur Theke, der blonden Bedienung mit Pagenschnitt entgegen und dem frischen Geruch nach Limette und Orange. Die junge Frau lächelt und mit wenigen Worten Polnisch bestelle ich sechs Gläser Rotwein, doch sie wechselt in Englische und fragt, welcher Rotwein es sein dürfe: Es gäbe einen Shiraz aus Südafrika – wenn der Wein schwer sein solle – oder einen Pinot Noir. Ich entscheide mich für den leichteren Wein und blicke mich um. Sie fragt, ob ich Baczewski und Babuchowski kenne, doch ich habe bislang nichts von ihnen gelesen.

„Babuchowski schreibt sehr schöne Gedichte“, sagt sie. „Ich weiß aber nicht, ob er schon übersetzt wurde. Er schreibt für den Gość Niedzielny. “

„Die katholische Wochenzeitung?“

„Ja!“, sagt sie und ihr silbernes Kreuz funkelt an einer feinen Kette im Schein der Thekenbeleuchtung.

„Andrzej Stasiuk habe ich sehr gerne gelesen, von ihm ist viel ins Deutsche übersetzt.“

„Oh, Stasiuk!“, sagt sie: „Er war vor ein paar Jahren bei uns, das Café war total überfüllt. Taksim hat er gelesen. Komisch, dass der Titel im letzten Jahr wieder so aktuell geworden ist.“

„Hinter der Blechwand ist der deutsche Titel“, sage ich, „ein trauriges Buch, aber gut! Wann beginnt denn die Band?“

In einer Stunde, erzählt sie, während sie Gläser von der Deckenhalterung nimmt, nebeneinander stellt und die Flasche Pinot Noir greift und daraus eingießt. Auf der Theke steht eine große Blechdose mit orangefarbener Aufschrift – Pomóż dzieciom osieroconym – und ich frage, was das bedeutet. Sie erklärt, es sei eine Sammlung für Waisen und wenn ich einverstanden wäre, würde sie mein Wechselgeld in die Dose stecken.“

„Oh, verdammt!“

„Stimmt was nicht?“, fragt sie.

„Unsere Freundin Marta ist schwanger.“

„Ach, Marta mit dem Panamahut! Natürlich! Dann mach‘ ich wohl noch ein Wasser fertig, oder?“

„Danke, das ist nett!“

„Soll ich den sechsten Wein zurücknehmen?“

„Nein, nein! Was bekommen Sie denn?“

„62 Złoty“, sagt sie und ich gebe ihr siebzig: „Der Rest ist für Sie.“

„Wollen Sie ein Tablett?“

„Ja, vielen Dank!“, sage ich. „Haben Sie die Sunday Pagans schon mal gehört? Ich kenne sie gar nicht.“

„Ein bisschen elektronisch“, sagt sie. „Aber für einen Sommerabend die richtige Band. Sie sind nicht so laut.“

Dann legt sie das Geld in die Kasse und beobachtet, wie ich die Gläser auf das Tablett stelle und es anhebe.

„Genießen Sie den Abend!“, sagt sie und wenn wir Interesse hätten: Hinten im roten und blauen Zimmer würden sie eine Ausstellung mit Gedichten und Zeugnissen von Widerstandskämpfern zeigen, die beim Aufstand in Warschau 1944 und in Sobibor und den anderen Lagern ermordet wurden. Ich nicke ihr zu. Draußen wird es dunkel.

Die Frauenburgs haben keine weiße Weste.

Die Band steht auf der Bühne unter dem hellgrauen Segeldach und bereitet den Auftritt vor. Ich balanciere das Tablett durch die Reihen – wir sitzen weiter hinten. Der Keyboarder greift einen Akkord leise zum Test und kleine Kinder jagen sich zwischen den Stühlen. Ein rothaariges Mädchen stolpert und stürzt, beginnt zu weinen, doch die Mutter geht zu ihr und tröstet sie. Das Schienbein des Mädchens blutet, die Mutter drückt ein Taschentuch auf die Wunde, spricht ihr beruhigend zu und streicht ihr mehrfach durchs Haar. Ihre Worte verstehe ich allerdings nicht.

Ich reiche den anderen die Gläser, stelle meines auf den Boden, drücke den Sockel in den Sand und klemme das Tablett zwischen die Stühle, setze mich neben Joni.

„Auf den Erfolg!“, sagt Marta und hebt ihr Wasserglas in die Höhe.

„Die Deutsche Bank ist kein kleiner Kunde“, meint Friedrich Aschendorff.

„Auf das Baby!“, sagt Joni mit einem warmen Lächeln zu Marta und Jakub.

„Auf den Nachwuchs!“, stimmen die Aschendorffs ein und wir trinken.

„Pinot Noir“, sage ich, nachdem alle die Gläser wieder absetzen. „Die Alternative wäre ein Shiraz aus Südafrika gewesen.“

„Dann war es die richtige Wahl“, sagt Aschendorffs Frau. Sie wollten das Auto auf keinen Fall stehen lassen.

„Als du drinnen warst, haben wir überlegt, ob wir morgen auf die Halbinsel fahren“, erzählt Joni.

„Picknick“, sagt Marta: „Ihr holt uns gegen vier in der Reederei ab. Wollt ihr auch mit?“, blickt sie darauf in Richtung der Aschendorffs. Doch sie winken ab. Hennig, ihr Sohn, hätte ein Hockey-Turnier in der amerikanischen Schule. Die Anwesenheit der Eltern sei quasi Pflicht.

„Dann nehmen wir meinen Wagen“, schlägt Jakub vor.

„Wir wollten morgen doch auf die Bahn gehen“, sage ich zu Joni, ohne dass sie darauf eingeht.

„Ihr könnt doch abends joggen“, entgegnet Marta.

„Er will eigentlich, dass ich Hürden mit ihm laufe. Und die gibt es nur im Stadion.“

„Müsst ihr dann auch in den Wassergraben springen?“, fragt Grete Aschendorff.

Joni schüttelt den Kopf: „Er ist Hürdensprinter, kein Hindernisläufer.“

„Sie waren mal Hürdensprinter?“, fragt Aschendorff, der mich immer noch siezt, auf Deutsch.

„Er war mal Deutscher Meister“, sagt Joni und blickt mir tief in die Augen, als erfülle sie der Gedanke mit Stolz.

„Nur als Jugendlicher“, schränke ich das Lob ein, um jeder späteren Nachfrage vorzubeugen, wie ich Beruf und Leistungssport miteinander vereinbaren konnte.

Doch Grete Aschendorff unterbricht mich: „Also, deswegen beugen Sie sich immer so weit vor, wenn Sie sitzen“, lacht sie: „Immer die nächste Hürde vor Augen, sogar im Liegestuhl.“

Ich blicke Sie an und überlege, warum mich ihre Bemerkung nervt.

„Jetzt entspann dich mal!“, sagt Joni und zupft mich am Hemd zurück in die Lehne.

„Sind Sie auch bei internationalen Wettkämpfen gestartet, in der Nationalmannschaft?“, kommt ihr Mann dann leider doch wieder zur Sache.

„Ja! Den Bundesadler hatte ich ein paar Mal auf der Brust. Aber wie bei den meisten, blieb am Ende der entscheidende Leistungssprung aus ... Zivildienst, Ausbildung, Studium. Ich hab‘ nur noch drei, vier Mal in der Woche trainiert.“

„Was haben Sie denn gelernt?“, will Aschendorff wissen und ich bin jetzt doch ein wenig genervt, obwohl er kein verkehrter Typ ist.

„Ich bin Journalist. Gelernt habe ich bei der Deutschen Welle, erst Fernsehen, dann Online-Redaktion, zwischendurch Studium, dann zu Reuters ins Newsdesk. Der Weg vom Fernsehen zum Text ist eher ungewöhnlich. Aber da bin ich halt geblieben.“

„Interessant!“, entgegnet er und trinkt von seinem Wein.

„Was sind denn deine Themen?“, fragt Marta.

„Wirtschaft, Politik.“

„Und wie lange hast du jetzt Urlaub?“

„Diese Woche.“

„Fährst du nächste Woche mit ihm nach Berlin?“, fragt sie Joni.

„Mal sehen!“, entgegnet sie und nippt an ihrem Glas Rotwein. „Wenn ich keine Hürden mit ihm laufen muss, dann vielleicht.“

Die Sängerinnen der Sunday Pagans begrüßen das Publikum und der Keyboarder spielt eine langsame Melodie mit sehr viel Hall. Ich nehme Jonis Hand und sie lehnt den Kopf zurück in den Liegestuhl, blickt mich mit großen Augen an: „Lass uns nach Hause gehen!“

„Die Band hat doch gerade erst angefangen“, sage ich, doch Joni rollt nur die Augen und steht auf.

Ihre Haut ist weich und glatt, sie duftet nach Minze und Zitrusfrüchten wie oben der grüne Raum an der Bar mit den Spiegeln und schwarz-weißen Fotografien der vielen polnischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Ihr helles Hemd ist weit geöffnet, eine Strähne nach der anderen löst sich aus ihrem Haar. Die Finger streichen sie wieder und wieder zurück, während die andere Handfläche zwischen meinen Schulterblättern liegt und mich an ihre Brüste presst. Jonis Atem ist kräftig, die Luft strömt an meiner Schläfe vorüber. Ihre Augen funkeln im Licht der Lampe, die über der Kabine hängt. Unsere Lippen nähern sich, ihre sind weich und wild vom Rotwein und sie zerrt an meinem Gürtel, hebt ihr linkes Bein und stellt den Fuß auf den Klodeckel. Ich greife ihre Taille, öffne den Reißverschluss an der Seite ihrer Hose. Plötzlich dringen Stimmen vom Eingang der Toilette zu uns in die Kabine. Laut fällt die Tür ins Schloss, mindestens zwei Frauen kichern und quasseln. Sie schnattern ausgelassen, als dächten sie nicht daran, dass sich irgendwer außer ihnen im Raum befinden könnte. Doch eine Kabine betreten sie nicht. Vielmehr drehen sie die Wasserhähne auf, waschen sich die Hände und reden unentwegt, scheinen sich in ihren Geschichten überbieten zu wollen. Joni atmet leise und flach, auch mir stockt der Atem.

„Was sagen sie?“, flüstere ich, während die Frauen weiter plappern.

Joni haucht mir ins Ohr, die beiden unterhielten sich über ihre Männer. Die eine würde erzählen, ihr Mann sei eigentlich ein kleiner, dummer Junge, der statt einer eigenständigen Frau eine liebende Mutter bräuchte, die ihm regelmäßig Eis und Schokolade kaufen würde, wenn der Chef ihn tagsüber schikaniert. Und die andere: Im Grunde sei ihr der Schwanz ihres Mannes zu klein, aber sie wisse ganz genau, sobald sie ihm das sagen würde, wäre es ein für alle Mal aus. Also stöhne sie ihm nachts lieber das Gegenteil vor: Dass er so weitermachen müsse und nicht den Atem anzuhalten brauche, wenn die Kinder nebenan aufwachten und über den Flur ins Bad gingen, den Wasserhahn aufdrehten, weil sie Durst hätten, ihn zudrehten, dann wieder auf. Sie hauche ihm ins Ohr, dass er nicht aufpassen müsse, denn sie nähme die Pille. Hauptsache, er hielte sie mit aller Kraft fest und liebe sie, wie er niemanden je zuvor geliebt habe. Weil sie der ewige Mittelpunkt für ihn sei und nichts anderes auf dieser Welt mehr für ihn zähle als ihre wasserblauen Augen.

Marta und Jakub küssen sich in den Liegestühlen. Die Aschendorffs sind gegangen, ihre halbleeren Gläser stehen im Pudersand. Die Sunday Pagans spielen ein elektronisches Stück mit leichter Melodie. Wind fällt unter das Segeltuch über der Bühne und die Blätter der Bäume am Café bewegen sich leise. Joni nimmt meine Hand und wir gehen mit neuen Getränken auf die Stühle zu. Marta und Jakub lächeln:

„Wo wart ihr denn so lange?“

Ich setze mich neben Marta.

Sie erzählt, die Band habe schöne Lieder gespielt, aber die Frauen schräg vor uns würden ständig tuscheln, seit sie aus dem Café zurückgekehrt seien.

Ihre Stimmen sind spitz und durchdringend – es sind die Frauen von der Toilette.

„Was erzählen sie?“, frage ich Marta.

„Sie sprechen über ihre Männer.“

„Was denn?“

„Die eine ist von ihrem Mann betrogen worden und hat ihn rausgeworfen. Zwei Tage später stand er heulend vor der Tür mit einem Blumenstrauß und sie hat sich seiner erbarmt und ihn wieder aufgenommen. Allerdings unter der Bedingung, dass er nie mehr zu seiner Kartenrunde geht, wo er immer zu viel Wodka getrunken hat und sie anschließend betrog.“

Ich blicke Joni an, die einen Strohhalm in ihre Flasche Tonic Water steckt und daran saugt.

„Ist was?“, grinst sie.

„Und die andere?“, frage ich Marta.

„Die andere hat ihren Mann schon vor einem Jahr rausgeworfen, weil er eine andere hatte. Über eine Arbeitskollegin hat sie dann erfahren, dass die neue ihm nach wenigen Monaten den Laufpass gegeben und er obendrein den Job verloren hat und jetzt immer am Bahnhof rumhängt. Sie fährt deshalb nicht mehr mit der S-Bahn nach Gdańsk zur Arbeit, weil sie ihn nicht wie einen Penner mit Bierdose am Bahnhof sehen will. Sie hat ihren Chef um einen Vorschuss gebeten und einen alten, weißen Ford gekauft, der wie ein Uhrwerk läuft. Denn ihr Mechaniker an der aleja Niepodległości legt sich immer besonders ins Zeug, wenn sie das Auto zur Werkstatt bringt. Und er hat ihr gesagt, wie schön ihre braunen Augen wären.“

„Braun?“, entgegne ich und blicke Joni an, die auf dem Strohhalm kaut.

„Ist was?“, fragt sie erneut und lächelt.

„Ich glaube“, sage ich und wende den Blick von Joni ab, sehe Marta an und zeige mit dem Finger auf Joni: „Ich glaube, ich lerne besser Polnisch … wenn ich mit der da länger zusammenbleiben will.“

„Ich kenne jemanden, der Polnisch für Deutsche unterrichtet“, sagt Marta.

Joni lächelt unverändert, trinkt ihr Tonic Water.

Die Frauen vor uns quasseln mit schwankender Lautstärke weiter. Jakub ist inzwischen eingeschlafen, er schnarcht und Marta rammt ihm einen Ellenbogen in die Seite. Er schreckt hoch, verschluckt sich und hustet laut, sodass die beiden Frauen vor uns mürrisch die Köpfe nach ihm umdrehen. Auch Leute in den vorderen Reihen fordern Ruhe, während das Lied der Sunday Pagans endet und die Blonde der beiden Sängerinnen das nächste Stück ankündigt. Jakub rekelt sich aus dem Liegestuhl hoch und sagt, er wolle schlafen gehen:

„Der Tag war anstrengend.“

Marta pflichtet ihm bei und Joni stellt ihre Flasche in den Pudersand, steht auf. Die Band spielt das nächste Lied, aber wir gehen.

An der Seite des Cafés führt eine überdachte, schmale Treppe steil zum Keller hinab. Unten stehen Bier- und Wasserkästen vor einer hellgrauen Tür. Links und rechts der Stufen lagern rote Tetra-Packs mit H-Milch. Marta öffnet die Gartenpforte zur Straße, lässt uns durch und schließt sie hinter sich.

„Bis morgen“, sagt sie und will Joni umarmen.

„Wir kommen noch kurz mit“, entgegnet Joni zu meiner Verwunderung.

„Okay!“, sagen Marta und Jakub und gehen Arm in Arm voraus. Ein paar Vögel zwitschern in der warmen Abendluft und ich nehme Jonis Hand, während wir den kleinen Spielplatz passieren.

„Habt ihr noch was vor?“, will Jakub wissen, während wir über das angrenzende Basketballfeld schlendern.

„Keine Ahnung!“, antworte ich und sehe Joni an.

Sie schmunzelt: „Erzähle ich euch morgen.“

„Ach!“, sagt Marta und bleibt stehen, dreht sich vor den Stufen um, die zur Winieckiego hinunter führen, wo ihre Wohnung liegt. „Ich kann’s mir schon vorstellen.“

Jakub hingegen zuckt mit den Achseln: „Also, ich bin völlig unschuldig. Ich weiß von gar nichts.“

„Das scheint ja ein schönes Geheimnis zu sein“, sage ich, doch Joni reagiert nicht.

Für wenige Sekunden schweigen wir, nehmen Marta und Jakub abwechselnd in die Arme.

„Gute Nacht!“, sage ich zu den beiden und Joni winkt ihnen hinterher, während sie die Treppen hinabsteigen und nach der Biegung zwischen den Bäumen verschwinden. „Und was willst du mir jetzt zeigen?“

Sie fasst meine Schultern, dreht mich um und ich blicke auf eine alte Villa zwischen Büschen und Bäumen am Hang, die verlassen wirkt und deutlich kleiner ist als die mehrstöckigen Gründerzeithäuser entlang der Straße zum Monte Cassino. Das Dach ist mit neuen Ziegeln gedeckt, die Schornsteine sind frisch verputzt und an der graubraunen Wand zur Straße hängt ein gelbes Werbebanner mit Telefonnummer.

„Miasta heißt doch Stadt, oder?“

„Ja, es gehört der Stadt, aber es steht zum Verkauf.“

„Und du willst es von der Erbschaft kaufen?“

„Ja!“, sagt sie und wir gehen ein paar Schritte. „Wir könnten es Charly und Thea zeigen, wenn sie zu Weihnachten kommen.“

Vor den Treppenstufen zum Seiteneingang stehen alte Mülltonnen. Oben am Rahmen der Holztür sind Kreidezeichen der Sternsinger vom Jahr 2012 zu sehen.

„Die Fenster sind neu“, sage ich. „Aber der Putz ist brüchig. Die Tür muss aufgearbeitet werden, das Schloss ist auch hinüber.“

„Komm mit!“, sagt sie und eilt hinter das Haus. Dort liegt ein schmaler Garten unter Bäumen am Hang und es gibt einen weiteren Eingang mit Treppe. Am Gartenzaun geht es steil bergab bis zu einem Fußweg. „Der führt unter der Bahnlinie durch zur aleja Niepodległości“, sagt sie.

„Die Züge sind bestimmt laut.“

„Nicht lauter als bei mir in der Wohnung. Die Bäume halten viel ab und das Nachbargebäude auch.“

„Das andere Haus sieht man gar nicht“, sage ich.

„Das ist ja das Besondere an diesem Grundstück.“ Sie steht an einem von zwei Betonpfeilern, zwischen denen früher vermutlich Wäscheleinen hingen. „Was meinst du?“, fragt sie und lehnt sich an.

„Viel Arbeit!“

„Du hast doch Zeit, wenn du in Sopot bist.“

„So viel Urlaub habe ich nicht.“

Sie lächelt und reicht mir die Hand und zieht mich zu sich. „Du kannst ja länger bleiben“, sagt sie und ihre Augen strahlen.

„Woran denkst du?“, frage ich.

„Hast du nie überlegt, mal die Stadt zu wechseln? Wie lange bist du jetzt schon bei Reuters in Berlin?“

„Über zwölf Jahre. Und wo soll ich arbeiten?“

„Bei uns. Du sprichst doch sowieso schon mehrere Sprachen. Dann lernst du jetzt noch Polnisch dazu.“

„Ich verstehe kaum ein Wort … außer Krankenhaus, Ja, Nein und Auf Wiedersehen. Rotwein und Wasser kann ich noch sagen und bis acht zählen.“

„Stell dich nicht so an!“

„Du bist witzig! Mal abgesehen von der Sprache … Worüber soll ich denn hier schreiben? Ihr habt keine Redaktion in Gdynia. Selbst, wenn du in London durchboxt, dass Gdynia regelmäßig Nachrichten liefern soll … Die Politik wird in Warschau gemacht, nicht hier. Und von der polnischen Wirtschaft habe ich sowieso keinen Schimmer.“

„Mein Gott, bist du unflexibel. Mit so einer Einstellung säße ich noch heute zwischen Pizza-Schachteln und würde im nachbörslichen Handel depressiv werden.“

„Eigentlich liebe ich meinen Job“, sage ich und gehe einen Schritt zurück, lehne mich an den anderen Pfeiler.

„Seit wann entwickeln Redakteure Gefühle für Wirtschaftsnachrichten und Politik?“

„Damn Yankee!“

„Elender Kraut!“

Wir lehnen an den Pfählen, betrachten das verwunschene Haus.

„Und die Kinder gehen am Wochenende da vorne auf den Spielplatz?“, sage ich. „Und wir sitzen in Liegestühlen am Młody Byron und passen auf?“

„Zum Beispiel!“, sagt sie.

„Du bist meine Cousine.“

„Im dritten Grad, mein Lieber!“

Sie kommt zu mir rüber, packt meinen Hemdkragen, presst ihren Schoß an meine Lenden und drückt mich heftig gegen den Pfeiler:

„Wie viele Frauen hattest du in den letzten Jahren? Und für welche hättest du deine Seele verkauft? Eine Sekunde bevor du gekommen bist?“

In den Seitenstraßen des Monte Cassino kommt die Post früh am Morgen. Bei Joni steckt sie zerknickt zwischen Zeitungen und Werbung, wenn ich mit Brötchen vom Bäcker komme und den Briefkasten öffne. Heute fällt ein Umschlag vom Nachlassgericht des Bundesstaates New York auf die bunten Schmuckfliesen und dann ein Stapel Reklame. Ich lege die Brötchentüte beiseite, hebe den Brief auf und die Werbung, greife in den Briefkasten und ziehe ein zweites Kuvert heraus, gestempelt in Ellettsville, abgeschickt von ihrem Bruder Matthew. Die Vorderseite ist mit satter, blauer Tinte beschrieben und auf der Rückseite prangt ein Familienstempel. Der Umschlag ist gefüttert, er knistert zwischen den Fingern. Ich schließe den Briefkasten, gehe hoch in den zweiten Stock. Das Schloss der Wohnungstür klemmt. Ich sehe Joni durch die Milchglasscheiben, klopfe und sie öffnet im weißen Badetuch, ihre Haare sind noch nass.

„Gab’s Post?“, will sie wissen, neigt den Kopf zur Seite und zieht einen Kamm durch die Haare.

„Einen Brief vom Nachlassgericht“, sage ich, „und einen von Matthew.“

Sie bleibt stehen und dreht sich um, legt den Kamm auf die Kommode: „Zeig her!“

Ich reiche ihr die Kuverts, sie öffnet den des Gerichts und beginnt zu lesen. Sie wirft die Strähnen zurück, ihre Augen wandern über die Zeilen, dann wendet sie das Blatt und hält inne. Ihre Pupillen werden größer und sie blickt mich an.

„Ist was passiert?“, frage ich.

„Nein, nein!“, sagt sie.

„Aber?“

„Ich brauche einen Kaffee“, sagt sie, drückt mir den Brief in die Hand und nimmt den von Matthew mit in die Küche.

Ich werfe einen Blick auf die Seite, dort ist eine Passage zitiert aus dem Testament ihrer Großtante Rebekka Sternberg, geborene Frauenburg, geboren am 6. Juni 1916 in Birkenhof bei Frauenburg, Ostpreußen, verstorben am 23. Juni 2014 in Cedarhurst, New York, Witwe von Henry Sternberg, geboren am 20. Dezember 1917 in Königsberg, Ostpreußen, verstorben am 21. Dezember 2001 in Cedarhurst. Es scheint um das Vermächtnis zu gehen, von dem Joni sprach, aber sehr weit komme ich wegen all der juristischen Formeln nicht.

Ich lege die Werbung und die Gazeta Wyborcza auf die Kommode und blicke auf die Titelgeschichte der Süddeutschen Zeitung von vorgestern: Vor Malta sind womöglich fünfhundert Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Anscheinend hat eine Schlepperbande ihr Boot versenkt. Doch im politischen Berlin wirkt das alles weit weg: Regierung und Opposition streiten über Einreisesperren für abgelehnte Arbeitsmigranten vom Balkan. Wir schreiben darüber und andere schreiben über das, was wir geschrieben haben und abends satteln die Talkshows drauf und am nächsten Tag berichten und bewerten Online-Portale, wer, was, wie formuliert hat, worauf die Blogger die Kommentare über die Phrasen aus den Talkshows kommentieren, um ihrerseits von Lesern und in den sogenannten Sozialen Medien beurteilt zu werden. Mit jeder Zeile laden wir vermeintlichen Sinn in dieses System, das mehr und mehr den Bezug zur Welt verliert. Doch wenn Assad an der Macht bleibt und der IS und die al-Nusra-Front eine Stadt nach der anderen in Syrien erobern, dann werden die Menschen in den Lagern merken, dass sie auf Jahre hinaus nicht zurückkehren können in ihre Heimat. Und sie werden überlegen, wo eine neue Heimat zu finden ist.

Ich gehe in die Küche und lege den Brief auf den Tisch, auch den Kamm und die Brötchen. Joni gießt Kaffee in eine Indiana-Tasse und mir in einen blauen Becher.

„Jetzt sind wir schlauer“, sagt sie, trinkt einen Schluck und verbrennt sich die Lippen, nippt aber weiter.

„Ich nicht, ich hab’s nicht verstanden.“

„Kannst du auch nicht … so ohne Weiteres“, sagt sie und nimmt Platz, schneidet uns Brötchen auf und fragt, ob ich Marmelade wolle oder Honig.

Ich setze mich auf die Holzbank ihr gegenüber und die Morgensonne strahlt mir in die Augen.

„Rebekka war ganz anders als mein Großvater. Und ich nehme mal an, auch anders als deiner. Sie hatten wohl schon in Ostpreußen starke Konflikte … weil sie nach Königsberg gegangen war und einen Juden geheiratet hat. Und dann auch noch einen Bankier. Ende der 30er ist sie mit ihm in die USA emigriert. Ohne Rebekka und Henry hätten wir die Staatsbürgerschaft vermutlich nie erhalten. Gedankt hat es mein Großvater Hans den beiden aber nie, im Gegenteil. Rebekka ist deswegen nur selten nach Indiana zu uns auf die Farm gekommen. In den 80ern gab’s mal ein Weihnachtsfest, bei dem sie sich mit Hans zerstritten hat. Die beiden waren Feuer und Wasser. Aber zu Charly hast sie Kontakt gehalten, sie waren ja Schwestern. Wenn wir in den Ferien zu ihr an die Küste gefahren sind, dann ohne Hans. Sie liebte das Wasser und die Landzunge von Long Beach. Die Gegend hat sie immer ans Frische Haff erinnert.“

„Und wer hat das Testament bezeugt? Wenn sie Witwe war, kinderlos geblieben ist und ihr miteinander verkracht wart?“

„Prokuristen von Marx & Simon“, sagt sie, „die Bank, in der beide gearbeitet haben.“

„Und das ist der Hebel von Lucas und Matthew?“

„Ich denke schon“, sagt Joni und reicht mir zwei Brötchenhälften mit viel Butter, eine mit Honig, die andere mit Himbeermarmelade. „So würde ich das zumindest versuchen“, fährt sie fort: „Eine Kulisse aufbauen, in der eine geistig unzurechnungsfähige und von Zeugen beeinflusste Großtante ein Vermächtnis in ihrem Testament formuliert, dessen Bedingungen nicht klar definiert sind.“

„Was sollte verwerflich daran sein, das Testament anzufechten, wenn man selbst nicht durch das Vermächtnis begünstigt wird?“

„Ach, du kennst Lucas nicht!“

„Wie meinst du das?“

„Er wird das Testament nicht nur wegen des Geldes anfechten.“

„Sondern?“

„Keiner soll mehr bekommen als er selbst. Es geht ums Prinzip. Ob es Geld oder antiquarische Bücher sind, ist ihm zunächst mal egal. Auch Rebekkas Wille spielt für ihn keine Rolle.“

„Bevorteilt dich das Vermächtnis gegenüber den anderen Erben denn so stark?“

„Die Vermögensaufstellung habe ich noch nicht. Es scheint aber ein siebenstelliger Betrag zu sein, Vermächtnis schon abgezogen. Und für das gibt es eine Bedingung, das haben Marx & Simon mir schon verraten.“

„Welche denn?“

„Dass ich die amerikanische und die deutsche Familie wieder zusammenbringe.“

„Und das Wort Zusammenbringen ist Lucas und Matthew juristisch zu unbestimmt, oder?“

„Ganz genau! Dass ich ein Treffen in Sopot organisiere, muss am Ende ja nicht der ausschlaggebende Grund gewesen sein. Selbst wenn ich das Grand Hotel und die Flüge bezahle. Und Verpflichtungen zu Ehen oder Nachkommen stehen als Bedingungen nicht drin, die als Nachweis dienen könnten, denn solche Bedingungen wären unzulässig. Zumindest im Bundesstaat New York und dort liegt nun mal das ganze Vermögen, wenn wir die Farm mal ausklammern.“

„Bei Marx & Simon“, sage ich.

„Ja! Sie verwalten es zwar von New York City aus, aber juristisch liegt es im Bundesstaat, in Cedarhurst.“

„War sie klug?“

„Rebekka war blitzgescheit“, sagt Joni und gießt uns neuen Kaffee ein.

„Dann muss mehr hinter der Bedingung stecken. Die Bank wird die Klausel ja geprüft haben.“

„Sicherlich“, meint Joni und atmet tief durch.

„Und wenn das Testament trotzdem unwirksam ist?“

„Dann verteilt das Gericht nach Pflichtteilen, schätze ich. Aber ich muss jetzt ins Büro. Willst du mitkommen?“

„Und der Brief von Matthew?“

„Den lesen wir später, er will eh nur Geld haben.“

„Ich komme später mit der S-Bahn und hole dich ab“, sage ich.

„Du kannst doch das Mountainbike nehmen.“

„Auch gut!“, sage ich, während Joni ins Bad geht.

Später, an der Wohnungstür, bleibt sie stehen: „Und wann bist du im Büro?“

„So gegen drei“, antworte ich und sie gibt mir einen Kuss zum Abschied, blickt mich dann an:

„Was ist? Du bist so komisch.“

„Außer mir gibt es ja keinen Mann mehr in meiner Familie.“

Sie lacht und streckt ihre Arme durch die Riemen des Rucksacks, zurrt ihn auf dem Rücken zurecht und legt ihre Hände an meine Wangen:

„Ich hatte auch sonst nicht vor, mich in jemand anderen aus deiner Sippe zu verlieben“, schmunzelt sie, dreht sich um, läuft die Stufen hinab und ruft, ich solle pünktlich sein.

Ich schließe die Tür.

Im Bad riecht es nach Orange. Im Radio, das auf der Waschmaschine steht, laufen polnische Nachrichten. Alle paar Sekunden glaube ich ein Wort zu verstehen.

„Nando“ hat Joni mit orangerotem Lippenstift auf den Spiegel geschrieben, eigentlich heiße ich Ferdinand. Daneben ist ein Herz gezeichnet. Auch Jonis Nagellack – den sie selten benutzt – ist orange. Ihr Badetuch liegt zerknäult auf den Fliesen, ich hebe es auf und breite es zum Trocknen über dem Rand der Wanne aus. An ihrem Kopfende hängen Fotos an bunten Wäscheklammern: Fast scheint es so, als hätten alle Frauenburgs kupferrotes Haar, nur ich nicht, als Halb-Portugiese. Jeder posiert auf den Fotos ziemlich eigenwillig, vor allem bei dem Schnappschuss vor einem weißen Holzhaus, das aussieht, als stamme es aus Siedlerzeiten. Conner Prairie, 2013, steht in Jonis Handschrift darunter. Ihre Großmutter Charly stützt sich auf einen Stock, leicht vornübergebeugt und wirkt unsicher auf den Beinen, doch sie hält die andere Hand in die Höhe und winkt dem Fotografen, als wolle sie ihn mit aufs Bild befehlen. Jonis ältestem Bruder, Lucas, sieht man das Selbstbewusstsein an, von dem sie schon erzählte: Breitbeinig steht er mit verschränkten Armen da, in der Mitte des Bildes, das Kinn mit dem roten Vollbart demonstrativ ein paar Zentimeter in die Höhe gereckt. Der jüngere hingegen, Matthew, steckt seine Hände in die Hosentaschen, die Beine sind leicht eingeknickt, als müsse er dringend zur Toilette. Joni blickt mit großen Augen gegen das Licht, ihre gefalteten Hände hinter dem Kopf verschränkt. Die Frauen von Lucas und Matthew sitzen auf Stühlen vor den Vieren und haben ihre Kinder auf dem Schoß. Jonis Eltern fehlen auf dem Bild, sie waren bereits verstorben, ihr Vater Anfang der 90er, die Mutter nahm sich wenig später das Leben.

In der Küche trinke ich den Rest Kaffee, schließe das Fenster, hole meinen Rucksack aus ihrem Zimmer und stecke mein Laptop hinein. Auf dem Bett liegen unsere Firmen-T-Shirts, ihres orangefarben, meines blau. Ich packe sie ein, stecke noch ein Mitarbeitermagazin in den Rucksack und verlasse die Wohnung. Der Tag besitzt eine merkwürdige Stimmung, so allein in einem anderen Land, einem fremden Haus, das aber mehr zu meinem Leben gehört als beispielsweise das Haus von Hagen und Duyên in Berlin. Dabei mutet dieses Treppenhaus hier in Sopot an wie irgendeines in meiner Straße: Das weiße Geländer hat gedrechselte Streben und einen naturfarbenen Handlauf. Über die Stufen läuft ein roter Teppich, die Decke im Hausflur ist mit Stuck verziert. Nichts erinnert daran, dass ich draußen auf eine Straße trete, deren Namen ich kaum aussprechen, geschweige denn schreiben kann. Sogar die Namen auf den Klingelschildern ähneln jenen in Berlin. Vor der Haustür könnte die Fehrbelliner Straße liegen, dahinter der im Sommer bevölkerte Weinbergspark, in dem Studentinnen und Studenten die Sonne genießen und junge Paare mit gutbezahlten Jobs in Unternehmensberatungen, PR-Agenturen und Ministerien. Selbst die Kellerwände des Hauses sind matt-weiß getüncht, die Verschläge mit Holzgattern und Bügelschlössern gesichert. In den Parzellen stehen sportliche, teure Räder.

Ich trage das Mountainbike aus dem Keller zur Straße und fahre am Café Młody Byron und der kleinen Villa vorbei, die Joni kaufen möchte. Am Ende des Basketballfeldes schultere ich das Rad und steige die Stufen hinab zur Straße, in der Marta und Jakub wohnen. Dieser Weg ist an einem Freitag weniger hektisch als jener über den Monte Cassino, zwischen all den Touristen.

Bei Jakub und Marta in der Winieckiego sind die Fenster im ersten Stock geöffnet. Ich rolle die Mariana Mokwy entlang Richtung Strand und halte an der nächsten Hauptstraße, weil die Ampel auf Rot springt. Die Sonne steht bereits hoch über der Bucht und der Wind ist ruhiger als in den Morgenstunden. Gegen fünf fiel er von Osten auf Jonis Haus. Die Fensterläden schlugen laut gegen die Hauswand. Ich war bereits wach und betrachtete ihr Gesicht. Stare schwätzten wie am vorigen Morgen im Hof. Ein großer Schwarm beansprucht seit diesem Sommer die Kastanie für sich.

„Bleibst du bei mir?“, fragte Joni mich, als sie die Augen öffnete.

„Ja!“, sagte ich und wir umarmten uns und schliefen miteinander.

Der Radweg führt über Kilometer mit Blick auf den Strand vom Lido in Gdańsk bis zur Marina von Gdynia. Nur das Klif Orłowski, die braune, brüchige Steilküste, die – je nach Sonnenstand – orangefarben leuchtet, muss man durch die hügeligen Wohngebiete umfahren. Doch bis dahin bleibt noch ein Stück. Ich passiere das altehrwürdige Grand Hotel und fahre nach Norden, zwischen dem Sfinks und dem Black Pearl unter den Bäumen entlang. Joni ging dort manchmal tanzen, als wir uns im Frühjahr kennen lernten. Im Morgengrauen sind wir dann aus den Clubs zum Strand, es war viel zu kalt, doch wir setzten uns eng zusammen in den Sand und blickten auf die weit gezogene Bucht und die ankernden Frachter in der Ferne. Es waren die erste Nächte, in denen wir miteinander schliefen.

Zwischen den Touristen bremse ich einige Male vor Kindern mit kleinen Fahrrädern, älteren Damen mit Rollatoren und den schnellen Skatern, die Unruhe in das Miteinander auf dem schmalen Asphaltweg durch den Park bringen. Am kleinen Fluss Swelina lehne ich dann das Rad gegen einen Baum. Ein junger Typ mit Vollbart rauscht mit seinem Mountainbike neben den hölzernen Treppen den Hang hinunter und die Bremsen kreischen so laut, dass die Spaziergänger sich erschrocken umdrehen. Auf dem Abhang verläuft jetzt eine tiefe, dunkle Bremsspur bis kurz vor den Bach.

Ich schließe mein Rad an und gehe zum Strand, um meine Flasche in die Mündung des Bachs zu halten. Vorher schlage ich mir Wasser ins Gesicht und trinke einen Schluck. Es ist angenehm kühl, schmeckt aber nach Moos. Die See ist inzwischen ruhig nach dem morgendlichen Wind und die Luft dunstig. Ein alter Zweimaster mit rostbraunen, dreieckigen Segeln gleitet etwa hundert Meter vor mir über das Wasser. Er hält Kurs auf das Kliff, um von dort wohl Richtung Gdynia zu segeln. An Deck stehen ein alter Mann mit weißem Bart und ein jüngeres Paar. Doch ich lasse sie aus den Augen – mein Telefon klingelt. Hagen erzählt von der Morgenkonferenz, er würde zum Bundesrat gehen, für die Berichterstattung zum Asylkompromiss. Alle wären gespannt, ob der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann mit der Bundesregierung stimmen würde, die schärfere Regeln gegen Zuwanderung wolle. Viele hielten das für ein Indiz einer kommenden Regierung aus Konservativen und Grünen nach der nächsten Bundestagswahl. Auch gebe es Nachberichterstattung zum Referendum der Schotten, die sich am Ende doch nicht von den Engländern losgesagt hätten. Einige sähen darin einen Burgfrieden, der Cameron spätestens bei seinem eigenen Referendum zum Austritt aus der EU auf die Füße fallen würde, schließlich seien die Schotten glühende Europäer. Was also würde aus dem Bund der Briten, fragt mich Hagen, wenn die Engländer aus der EU austräten, die Schotten das aber nicht wollen?

„Kleinbritannien“, sage ich und wechsle das Thema, weil es mir zu viel der Spekulation ist: „Bist du diese Woche gelaufen?“

„Einmal fünfzehn Kilometer im Grunewald und einmal 22 am Schlachtensee“, antwortet er.

„Und wie geht‘s Duyên? Was machen ihre Augen?“

„Das geht vergleichsweise schnell. Auto fahren kann sie noch nicht, aber ihre E-Mails aus dem Büro, die liest sie schon wieder. Und bei dir?“

„Ich hole Joni nachher im Büro ab. Wir fahren raus auf die Halbinsel, schwimmen. Und Sonntag geht’s nach Frauenburg, den Dom besichtigen und nachsehen, ob von den Höfen unserer Vorfahren noch etwas übrig ist.“

„Wann bist du wieder in der Redaktion?“

„Montag, ganz normal.“

„Wie fühlst du dich?“

„Wie? Was meinst du damit?“

„Na, wie du dich dort fühlst, in dem Seebad, in der Sonne. Bei Joni? Wie im Urlaub? Oder willst du sogar bleiben?“

Ich blicke dem alten Zweimaster mit den rostfarbenen Segeln hinterher. Er nähert sich der weißen Seebrücke bei Orłowo am Kliff, das jetzt gelbbraun in der Sonne glänzt. Möwen kreischen über mir, ich rieche das klare Wasser aus den Hügeln und habe weiterhin den leichten Geschmack von Moos im Mund: „Dableiben?“, frage ich.

„Na, ja!“, sagt er. „Die langen Sandstrände, die verwunschenen Häuser und die brummende Wirtschaft ... Und mal Hand aufs Herz, Kollege, jemand wie Joni läuft dir kein zweites Mal über den Weg.“

„Was soll ich denn hier? Ich kann gerade mal drei Wörter Polnisch. Du kannst dir nicht vorstellen, wie kompliziert diese Sprache ist. Und was passiert mit meiner Großmutter? Soll ich Thea in Berlin zurücklassen und dann alle vierzehn Tage in den Flieger steigen? Ihr Asthma wird eher stärker als schwächer.“

„Ach Nando!“, sagt er. „Um deine Mutter in Lissabon kümmerst du dich doch auch nicht. Ich glaube, es geht eher darum, dass du deine Komfortzone hier in Berlin nicht aufgeben willst.“

Die rostbraunen Dreieckssegel hängen kraftlos im Wind. Der alte Zweimaster hat die Seebrücke vor dem Kliff erreicht. Über der hölzernen Kajüte steigt Rauch in die Luft.

„Meinst du, dass Joni unbedingt in Tricity bleiben will?“

„Nando!“, sagt er und räuspert sich: „Ganz im Ernst, warum sollte sie denn nach Berlin kommen?“

Im Hintergrund sind jetzt Stimmen zu hören und Hagen sagt, es ginge auf den nächsten Termin zu. „Bis nächste Woche!“, verabschiedet er sich und beendet das Gespräch.