Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Politisch motivierte Anschläge sind kein Anlass, um sich ineinander zu verlieben - vor allem, wenn man auf verschiedenen Seiten steht. Dem jungen Unternehmer Jasper Bredendiek und der linken Aktivistin Maja Claasen widerfährt genau das. Wirken ihre Rollen anfangs klar verteilt - hier der Junior einer Traditionsfirma, die an die Rüstungsindustrie liefert, dort die entwurzelte Tochter einer antiautoritären Familie -, verschwimmen ihre Grenzen zwischen Gut und Böse mit jedem gemeinsamen Tag. Als Majas militante Gruppe die Firma Bredendiek & Cie. zum Anschlagsziel erklärt, steht das Paar vor kaum lösbaren Aufgaben. "Wir werden wachsen" spannt zwischen Liebe und Ideologien ein Band, das jederzeit zu reißen droht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Politisch motivierte Anschläge sind kein Anlass, um sich ineinander zu verlieben – vor allem, wenn man auf verschiedenen Seiten steht. Dem jungen Unternehmer Jasper Bredendiek und der linken Aktivistin Maja Claasen widerfährt genau das. Wirken ihre Rollen anfangs klar verteilt – hier der Junior einer Traditionsfirma, die an die Rüstungsindustrie liefert, dort die entwurzelte Tochter einer antiautoritären Familie –, verschwimmen ihre Grenzen zwischen Gut und Böse mit jedem gemeinsamen Tag. Als Majas militante Gruppe die Firma Bredendiek & Cie. zum Anschlagsziel erklärt, steht das Paar vor kaum lösbaren Aufgaben.

Wir werden wachsen spannt zwischen Liebe und Ideologien ein Band, das jederzeit zu reißen droht.

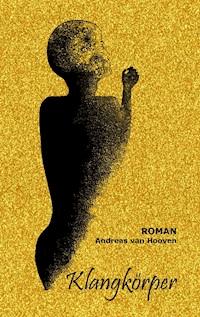

Andreas van Hooven, 52, war für eine Nachrichtenagentur in Berlin tätig und hat die Pressearbeit zweier Städte verantwortet. Seit 2015 engagiert er sich für die CDU. 2016 erschien sein erster Roman Stadt der Platanen bei BoD, 2017 der Musikerroman Klangkörper. 2020 veröffentlichte der promovierte Musikwissenschaftler den Familienroman Alles ringsum Sichtbare, 2021 folgte der Erzählungsband Über dem Cäcilienpark.

Weitere Informationen unter www.van-hooven.de

Die Figuren dieses Romans sind streng fiktiv. Ähnlichkeiten ihrer Ansichten, Äußerungen und Handlungen mit denen tatsächlicher Personen sind zufällig.

Ansichten, Äußerungen und Handlungen tatsächlicher Personen unterliegen in diesem Text ausschließlich der Darstellung durch streng fiktive Figuren.

Till the fearless come And the act is done A love like blood, a love like blood

Killing Joke

Inhaltsverzeichnis

Jasper Bredendiek

Maja Claasen

Jasper

Maja

Jasper

Hanne Bredendiek

Maja

Jasper

Maja

Jasper

Maja

Hanne

Maja

Glossar

Jasper Bredendiek

Ein Sonnenstrahl dringt durch das bunte Fensterglas in den Saal und huscht auf ihre grauen Haare. Als trage Hanne ein Diadem mit farbigen Edelsteinen, so thront sie funkelnd vor uns, blickt durch die Reihen und scheint jeden Gast zu mustern: Wer hat die Einladung ausgeschlagen, welche Männer tragen Krawatte mit Oldenburger Farben? Sind die Abgeordneten der bürgerlichen Parteien vertreten? Neben ihr auf dem kleinen Tisch liegt das Bundesverdienstkreuz auf einem blauen Tuch. Rechts steht das Pult für die Ansprache des Oberbürgermeisters. Gut siebzig Leute warten im alten Saal des Rathauses auf den Beginn der Zeremonie. Keine Regung zeigt sich in ihrem Gesicht, weder schlägt sie mit den Lidern, noch bewegen sich ihre Lippen. Nur ihre Augen wandern durch die Reihen, überspringen den Mittelgang. Für einen Moment treffen sich unsere Blicke.

Über das Getuschel erheben sich Geräusche von draußen, Schritte, ein dumpfer Wortwechsel. Einige drehen die Köpfe, blicken zur Tür. Der Oberbürgermeister betritt den Raum, schreitet mit lederner Mappe durch den Gang auf Hanne zu, verbeugt sich kurz und reicht ihr die Hand. Sie wechseln ein paar Worte, ein zaghaftes Lächeln fließt über ihren Mund und verschwindet im Nu. Von links schlagen Blitzlichter zu den beiden. Zwei weitere Fotografen knien vor ihnen, knipsen sie in Nahaufnahme. Der Rathauschef tritt ans Pult, zieht ein Blatt aus seiner ledernen Mappe: „Sehr verehrte Frau Bredendiek, lieber Jasper! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Bundestags, des Niedersächsischen Landtags, verehrte Mitglieder unseres Stadtrats, liebe Gäste! Es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute, hier im Namen des Bundespräsidenten eine Ehrung vorzunehmen, die das unternehmerische und gesellschaftliche Engagement einer außergewöhnlichen Familie unserer Stadt würdigt.“

Das Licht fällt noch intensiver durch die Butzenscheiben in den Saal. Der Oberbürgermeister schlägt einen Bogen durch unsere Familiengeschichte, schildert den Kauf der Glashütte 1923, verweist auf das neue Werk, den Einstieg ins Geschäft mit Präzisionsgläsern für Zieloptiken und betont die wachsende Zahl unserer Beschäftigten. Hanne überschlägt die Beine, wodurch der dunkelblaue Samt ihres Kostüms für einen winzigen Moment zu glitzern beginnt. Wenn ich mich nicht irre, trug sie es zum letzten Mal an Vaters Todestag. Sie wartete vergeblich im Wohnzimmer. Zwei Plätze blieben an dem Abend leer in der ersten Reihe des Staatstheaters, nachdem der Schuss im Keller gefallen war. Sicherlich hat sie das Kostüm heute bewusst angezogen. Allein, ich weiß nicht, ob sie es ihm zu Ehren trägt oder als späte Abrechnung, da er sie mit mir, den Schulden und einem Geflecht aus zwielichtigen Firmen zurückgelassen hatte.

„Sie beschreiten neue Wege und erschließen Märkte der Zukunft für unseren Standort. Mit Ihrem unternehmerischen Weitblick sichern Sie täglich Arbeitsplätze für viele Familien.“

Draußen vor dem Saal scheppert es, doch außer mir scheint das niemand zu bemerken. Der Rathauschef schildert weitere Details aus Hannes Werdegang, schmeichelt ihr und findet politisch glatte Worte für unsere Geschäfte mit KMW, Rheinmetall und Hensoldt. Die Bundestagsabgeordnete der Linken verzieht ihre Miene und raunt, der Lärm im Treppenhaus nimmt zu – die Tür wird aufgerissen, ein Trupp vermummter Typen mit Karnevalsmasken stürzt im Laufschritt durch den Mittelgang. Ich springe auf, man schlägt sofort zu und ich krache auf den Boden, schüttle mich, blicke hoch und sehe, wie sie Hanne eine Torte ins Gesicht schlagen.

„Capitalism kills!“, schreit einer, „nieder mit der Rüstungsindustrie!“, ein anderer und sie rennen davon.

Ich stütze mich hoch, wanke zu Hanne, die sich das Zeug aus dem Gesicht wischt.

„Alles Ok?“

„Diese Scheißkerle“, flucht sie und kramt nach einem Taschentuch.

„Ich schnappe sie mir“, renne ich los und der letzten, vermummten Figur hinterher. Am Ende der Stuhlreihen stoße ich mit einem Mitarbeiter des Rathauses zusammen, eile weiter zur Tür und sehe die Person ins Treppenhaus flüchten. Von unten wird geschrien. Ich nehme mehrere Stufen auf einmal, springe im hohen Bogen auf die Halbebene, greife das Geländer, um die Kurve zu kriegen und nicht an die Wand zu prallen.

Unten am Eingang sitzt ein Wachmann auf dem Boden, schmiert sich Blut von der Stirn und deutet nach draußen:

„Sechs, es waren sechs.“

Ich reiße die Tür auf, blicke in beide Richtungen.

„Dort sind sie lang!“, meint eine ältere Dame. „Auf den Markt sind sie gelaufen.“

Ich sprinte links zu den Ständen, schaue über die vielen Köpfe. Beim Obst und Gemüse geht es hektisch zu.

„Weg da!“, schreie ich und strecke die Arme nach vorn, versuche die Leute beiseite zu lotsen. Einige machen Platz, andere schimpfen laut. Am Ende des Marktgangs sehe ich die vermummte Person stolpern, sie stürzt über Eimer mit Blumen an einem Stand, fällt zu Boden, rafft sich auf, während ich durch die Menschen dränge. Lange blonde Haare ragen jetzt aus der dunklen Kapuze herab. Es ist eine Frau, ihr fällt die Karnevalsmaske auf die Narzissen. Doch sie lässt sie liegen, rennt weiter, verschwindet hinter der Lambertikirche Richtung Schlossplatz. Ich schiebe ein junges Paar beiseite, gelange an den Blumenstand. Eine Verkäuferin hat die Maske aufgehoben, hält sie mir hin. „Danke!“, schnappe ich zu und springe über die Kübel und Blumen, spüre den Druck in den Füßen, während ich scharf rechts ab zum Schloss biege. Auf gut zehn Meter ist ihr Vorsprung mittlerweile geschmolzen. „Halt! Aufhalten!“, schreie ich den Kunden zu, die aus der Sparkasse kommen und ihren Weg kreuzen.

Hoch über dem Schloss brennt die Sonne. Ihre Strahlen tauchen den Platz in grelles Licht und ich schütze die Augen im Lauf mit einer Hand, spüre mein Herz rasen, meine Kräfte schwinden. Plötzlich blickt die Frau auf der Flucht zurück. Ihre Kapuze rutscht herab, die blonden Haare flattern in voller Länge umher und ein Schatten naht von rechts, schlägt mich zu Boden, mitten auf das knallharte Pflaster.

Meine rechte Seite ist taub, der Kopf dröhnt. Ich öffne die Augen, blicke flach über die Steine, erkenne die Karnevalsmaske direkt vor mir und ein Fahrrad wenige Meter weiter. Das Vorderrad dreht sich und davor liegt ein älterer Herr, der sich krümmt und stöhnt. Mein Bein schmerzt, vor allem das Knie. Doch ich blicke wieder zum Schloss, betrachte diese blondhaarige Frau in schwarzer Baumwoll-Kluft. Ihr Körper verdeckt die Sonne. Wie angewurzelt steht sie ein paar Meter vor mir, kurz vor der großen klassizistischen Vase und blickt zu mir herab, atmet schwer. Ich will ihr zurufen, sie fragen, was die ganze Aktion sollte – wem sie und ihre Truppe imponieren wollen. Aber das taube Gefühl in meiner rechten Seite kriecht bis in den Hals. Keine Silbe will mir über die Lippen kommen. Innerlich höre ich die Worte klar, doch im Kehlkopf werden sie zerdrückt, als steckten sie in einem Schraubstock, dessen Backen weiter zugezogen werden. Nur der linke Arm fühlt sich normal an und ich strecke ihn über das Pflaster, bis meine Fingerkuppen die Maske erreichen. Irgendwer schreit im Hintergrund, es ist die Stimme eines Mannes. Doch die gutaussehende Aktivistin reagiert nicht, sie verharrt auf der Stelle, starrt mich an und hebt ihre Hand, führt den Unterarm an die Brust und winkt mir zaghaft zu, als dürfe niemand sonst die Geste entdecken. Und dann fährt ein Ruck durch ihren Körper: Sie dreht sich in die gleißende Sonne, eilt davon, ohne hektisch zu rennen wie auf dem Markt. Vielmehr geht sie unerhört schnell – ein Fuß bleibt immer am Boden.

Maja Claasen

Und trotzdem blickt mich dieser Bredendiek jetzt an. Seine Augen wirken extrem hell, das liegt bestimmt an der grellen Sonne. Vor Schmerzen verzieht er das Gesicht. Auf der Seite seiner Firma sah er gestriegelt aus, ein aalglatter Manager, auf keinen Fall von Natur aus hübsch, eher hart im Ausdruck. Doch dieser Kerl vor mir ist anders. Er wirkt verletzlich und attraktiv. Wie in einem Blockbuster liegt er auf dem Pflaster, als gefallener Held vor den Säulen der Schlosswache, mit Bartstoppeln und gewelltem Haar – bei der Jagd durch einen dummen Zufall niedergestreckt. Er stöhnt, windet sich und hält sein rechtes Bein, sieht mich mit fragenden Blicken an.

„Komm schon!“, ruft Tom hinter mir. „Komm endlich!“

Ich müsste weiter, sofort. Aber dieser Bredendiek stiert mich an und seine Lippen zittern. Als wolle er mir zurufen, mich für ein persönliches Wort, eine Anklage festhalten, während ihm der Schmerz die Kehle zuschnürt. Kurz senkt er den Blick auf den Boden, hebt seinen Kopf wieder an und streckt den Arm aus, greift mit letzter Kraft nach meiner Maske und zieht sie an sich. Niemand hätte mich erkennen dürfen. Meine Kapuze ist unten, ich schiebe sie zurück über den Kopf – ein einziger Zeuge, der mich beschreiben kann, ist schon zu viel.

„Verdammt, jetzt mach schon!“, brüllt Tom.

Ich muss stehen bleiben, keine Ahnung, warum. Vielleicht sind es diese strahlend blauen Augen, seine blonden Haare im Sonnenlicht oder seine Schmerzen und dieser Ausdruck, der Blick eines Verfolgers, eines Feindes am Boden, dessen Macht nun jäh vor mir endet. Ergreift mich bloß Mitleid, dass ich diesem gestürzten Millionär etwas sagen will, mich nicht umdrehe oder gar auf ihn zugehe, mir die Maske schnappe und ihm einfach in den Bauch trete? Wahrscheinlich kann ich das überhaupt nicht. Stattdessen hebe ich die Hand, den ganzen Unterarm und winke … zur Hölle, ich winke diesem Jasper Bredendiek aus dem Handgelenk zu und seine großen Augen fixieren mich weiter, die Lippen bibbern. Doch es reicht, ich mache kehrt und gehe los, im vollen Schritt, sehe Tom an der nächsten Ampel warten. Vorbei an der großen klassizistischen Steinvase, vorbei am Zugang zum Schloss.

„Na, endlich!“, sagt er und wir rennen bei Rot über die Straße, biegen vorm Prinzen-Palais ab, folgen der Mauer und verschwinden auf den ersten Parkplatz, laufen an Graffitis vorbei zum zweiten Platz, wo der Golf steht. Tom reißt die Fahrertür auf, startet den Motor, bevor ich richtig auf dem Beifahrersitz lande.

„Schnall dich an! Ab jetzt ganz normal!“

„Klar!“

„So selbstverständlich ist das bei dir scheinbar nicht … Mädel.“

Der Wagen rollt vom Parkplatz, Tom fährt nach rechts und meint, wir nähmen den Weg über die Autobahn. „Fast hättest du es verbockt.“

„Wieso ich?“

„Wenn er dich gekriegt hätte, dann hättest du mit Sicherheit geredet.“

„Schwachsinn“, erwidere ich und schalte das Radio ein.

„Mach die Kiste aus!“, schreit er.

„Wozu? Die Aktion ist vorbei und alle sind unterwegs.“

„Weil du nur Scheiße im Kopf hast. Wie alle aus deiner Generation.“

Ich kurble die Scheibe runter, lasse mir den Fahrtwind ins Gesicht wehen. Zwischen den Blättern der Bäume flackert die Sonne. Links zieht sich der Kanal entlang, sein Wasser schillert, ein kleiner Frachter mit Kies fährt Richtung Schleuse. Tom hält sich genau an das Tempolimit.

„Hat er dein Gesicht gesehen?“

„Nein!“, lüge ich.

„Bist du sicher?“

„Fahr zurück, dann fragen wir ihn! Was soll das überhaupt? Woher willst du wissen, dass dich keiner erkannt hat?“

„Ich hatte die Maske bis zum Schluss auf. Hier!“, hält er sie hoch. „Und deine? Wann hast du sie verloren?“

„Ich hab‘ sie oben in die Vase geworfen“, lüge ich.

„Bullshit!“, grummelt er und fährt die Kurve zum Damm hoch, direkt links weiter, weil die Ampel auf Grün springt. Neben uns verläuft jetzt die Autobahn. „Was denn für eine Vase?“, hakt er nach.

„Eine große, klassizistische Vase. Aber für sowas interessiert sich das Proletariat ja nicht.“

„Jetzt werd nich‘ frech!“, mault er und dreht den Sender ab, drückt auf die Tasten für die CDs. Eine scharfe Gitarre setzt ein, dazu ein schwebender Orgelklang.

„Und was ist das?“

„Killing Joke. Kennst du nicht. War vor deiner Zeit.“

„Wo fahren die andren lang?“, will ich wissen.

„B75. Und Gunda nördlich, über die Fähre.“

Die Band spielt jetzt härter, ich ziehe mir die Stiefel aus, stelle die Füße aufs Armaturenbrett.

„Füße runter!“

„Leck mich!“

„Das ist ein Befehl!“, meint er. „Keine Sondertouren mehr, klar!“

„Kein Bulle hält uns wegen meiner Füße an.“

„Füüüße runter!“

Ihm läuft Speichel aus dem Mund und ich muss mir das Lachen verkneifen. „Du hast … da … was. Mach mal … so!“

Grimmig wischt er sich über die Lippen, setzt den Blinker und fährt auf die Hauptstraße. Wir rollen mitten im Verkehr und ich denke an diesen blonden Millionär zurück. Er scheint das Unternehmen anders führen zu wollen als seine Mutter. Vielleicht war es ein Fehler von mir, die alte Bredendiek vorzuschlagen. Anfangs lehnten sie die Aktion schon deshalb ab, weil Oldenburg gegen die Strategie spricht: keine Aktionen auf fremdem Boden. Doch ich brauchte diese Sache, mir fehlte der Durchbruch. In Bremen kannten sie jeden Ort besser als ich, jede Persönlichkeit, jede Firma. Sobald ich einen Vorschlag machte, wischten sie ihn altklug vom Tisch. Ich hätte sofort wieder aussteigen sollen. Von den meisten Aktionen schließen sie mich sowieso aus. Ob Gunda mit den Brandsätzen bei OHB zu tun hatte? Keine Ahnung! Unwahrscheinlich ist es nicht. Sie schweigen, schotten sich für manche Dinge ab: Tagelang kam nichts über Telegram, keine Botschaft für den Cola-Schrank an der Humboldtstraße. Ihr mangelndes Vertrauen wurmt mich. Letzte Woche willigte Tom dann ein, als ich von den Bredendieks erzählte, die Verleihung des Verdienstkreuzes erwähnte.

Er schlug die Torte als Akt der Demütigung vor. Gunda war anfangs dagegen, weil ihr die Sache zu kindisch erschien. Doch Tom meinte, die verschmierte Sahne im Make-up einer Multimillionärin sei ein starkes Symbol. Und dies wäre endlich eine Aktion, die sich wunderbar mit der Helmkamera drehen und anschließend verwerten ließe. Bestimmt lädt Gunda die Szene schon vom Auto ins Netz.

„Kannst du bitte nachher rauchen?“

Die Glut flammt auf, er steckt den Anzünder zurück in die Halterung, bläst mir den Rauch ins Gesicht, kurbelt die Scheibe auf seiner Seite runter: „Besser so?“

„Nein!“

„Du magst kein Feuer“, sagt er. „Du hättest Melderin bleiben sollen. Schnell gehen kannst du ja, aber sonst bist du für nichts zu gebrauchen.“

Ich schweige, blicke auf die Straße. Wir sind auf der Autobahn nach Bremen. Offenes Feuer verunsichert mich, da hat er Recht. Auf Kerzen kann man sogar im trübsten November verzichten, sie sind etwas für heillose Romantiker. Und gegen Düsternis gibt es elektrisches Licht oder gute Gedanken. Am nächsten Morgen geht die Sonne eh wieder auf.

Tom wirft die Zigarette hinaus und blickt auf die Fahrbahn, in den Rückspiegel, drosselt das Tempo. „Nimm jetzt mal die Füße runter!“

„Du bist nicht mein Vater.“

„Schon richtig! Aber da hinten kommen die Bullen und ich habe keinen Bock auf ‘ne Kontrolle.“

„Gut, gut!“, sage ich und lasse die Fußsohlen gleiten, winkle die Beine auf dem Sitz an.

„Du kannst dich auf ‘ne Runde gefasst machen“, sagt er und beobachtet weiter den Verkehr über die Spiegel.

„Runde? Was soll das sein?“

„Wirst du schon sehen.“

„Gut … Wenn du es nicht verraten willst, kann ich die Füße ja wieder hochlegen. Oder noch besser ...“, lächle ich zu ihm rüber, kurble meine Scheibe wieder runter, löse den Gurt. „Ich stecke mal den Kopf raus, um zu checken, ob die Bullen schon direkt hinter uns sind.“

„Schnauze!“, schreit er und schlägt mir in die Magengrube. Ich sacke zusammen, ringe nach Luft. Der Streifenwagen rollt langsam an uns vorbei, ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Regungslos sitzen wir da, die Tachonadel steht bei 110, zehn Kilometer weniger als erlaubt. Der Polizeiwagen schert vor uns ein, gewinnt mehr und mehr Abstand zu uns. Ich muss wieder an diesen Bredendiek denken, wie ihm die Luft wegblieb, als er vor mir auf dem Schlossplatz in Oldenburg lag.

Die Nordwest-Zeitung titelt mit einem Foto unserer Attacke auf die alte Bredendiek. Der NDR sendete gestern Abend den entscheidenden Moment und nannte einen Kontakt beim Landeskriminalamt. Sogar die Bild Bremen hat sich ein Foto organisiert und bringt es im typischen Boulevard-Stil: „Torten-Terror gegen Glas-Gräfin“. In der taz hingegen ist nichts zu finden. Dafür ist das Netz total voll mit Posts und Kommentaren. Gunda hat indymedia ein Bekennerschreiben geschickt, das sofort online ging. Doch irgendwie bin ich leer, kann keine Genugtuung empfinden. Also sperre ich das Smartphone, lege es auf den Tisch und blicke durch die Mensa. Seit ein paar Tagen finden wieder Seminare in Präsenz statt. Die Pandemie ebbt ab, der Ukraine-Krieg schwebt über allem, dominiert die Gespräche. Ein Riss geht mitten durch die Uni: Die einen sind für Waffenlieferungen durch die Nato, die anderen strikt dagegen. Und bei uns in den Plena: lauter Wünsche nach Aktionen gegen Rüstungskonzerne und Zulieferer wie Bredendiek & Cie., die zivile Produkte und gleichzeitig militärisch nutzbare herstellen. Aber konkrete Ideen sind selten, vor allem für öffentliche Dinge, die wirklich etwas bewegen. Jeder für sich wirkt ein wenig gehemmt seit Putins Einmarsch in die Ukraine.

Gunda tippt mir auf die Schulter, setzt sich und ihr herber Duft nach Patschuli weht mir in die Nase, ihre glatten braunen Haare trägt sie hinter den Kopf geknotet.

„Hast du die Bilder von NDO?“, fragt sie in ihrem strengen Ton.

„Na, klar?“

Ich greife in meinen Rucksack, ziehe den aktuellen Spiegel heraus und lege ihn vor Gunda auf den Tisch. Sie blickt nicht hinein, um die Fotos zu kontrollieren.

„Werkstor?“, fragt sie stattdessen. „Alle vier Seiten und die Nahaufnahmen vom Zaun im Wald?“

„Wie besprochen.“

„Bist du gesehen worden?“

„Soweit ich weiß, nicht.“

„Was heißt: Soweit ich weiß?“

„Irgendwie musste ich ja über die Straße gehen, um in den Wald zu gelangen.“

„Bist du erkannt worden?“, fragt sie mit Nachdruck. „Vom Pförtner zum Beispiel?“

„Ich habe ihm nicht die ganze Zeit in die Augen gesehen.“

„Also nicht?“

„Die Wahrscheinlichkeit ist gering.“

„Wahrscheinlichkeit!“, murrt sie und nimmt sich das Magazin, verlangt die Kamera zurück.

Ich hole sie aus dem Rucksack, reiche sie Gunda: „Als Wissenschaftlerin arbeite ich mit Wahrscheinlichkeiten. Oder soll ich dir ein Glaubensbekenntnis für unsere Sache aufsagen?“

„Du bist und bleibst schwierig“, meint sie und verstaut den Apparat in ihrer Tasche. „Ich habe eine Bitte.“

„Und die wäre?“

„Ich möchte, dass du dich wieder stärker in die Plena einbringst.“

Ich spüre, dass ihre tatsächliche Botschaft lautet, sie wolle mich abziehen, mich aus der Zelle drängen. Doch ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen. Betteln ist mir verhasst, selbst um kleine Gefallen bitte ich andere ungern. Also frage ich erst gar nicht, ob ich auch als Melderin abgesetzt bin. „Gut!“, sage ich. „Was soll ich tun?“

„Die Winterpause ist vorbei, es geht wieder los im Sportamt. Wir haben zu viele gute Leute während der Pandemie verloren. Und die Männer sind auf dem Vormarsch. Deswegen brauche ich eine richtig gute Frau im Sportamt … die ihnen die Stirn bietet, die ihnen im Auftritt und mit Argumenten überlegen ist … eine Frau, die neue Leute binden kann. Das Chauvi-Gehabe von Tom und Jan verschreckt mir in den Klönschnacks viel zu viele Teilnehmer mit Potenzial. Wir brauchen Nachwuchs, vor allem für die Orga. Du warst ein Glücksfall während der Pandemie, eine der wenigen, eigentlich die einzige. Wir wollen doch wachsen, statt Schlagkraft zu verlieren.“

Ich schweige, wende den Blick von ihr ab und muss an diesen Bredendiek denken, wie er vor mir auf dem Pflaster lag. Ist er politisch? Als Unternehmer-Söhnchen bei der Jungen Union aktiv? Mit Bierdose und Segelschuhen gerüstet, dreiste Sprüche auf den Lippen, ohne je im Leben selbst etwas entbehrt zu haben? Mein Eindruck von ihm war ein anderer, als er dort lag: verwundet, gescheitert. Offenbar ging es ihm nur um seine Mutter. Er wollte diejenigen kriegen, die sie vor allen Leuten entwürdigt hatten.

Und trotzdem waren Bredendieks Augen nicht von Hass erfüllt. Unverständnis lag in seinen Blicken, diese Frage nach dem Warum.

„Was ist eigentlich mit dem Kontakt deiner Eltern zu Dehm?“, will Gunda plötzlich wissen und ich stutze, verstehe diesen Schwenk nicht und ihre Hintergedanken.

„Alles eingeschlafen“, sage ich wahrheitsgemäß. „Sie schreiben keine Songs mehr ... und ich weiß auch gar nicht, ob Dehm noch welche produziert. Im Bundestag sitzt er jedenfalls nicht mehr ... Also donnerstags und freitags im Sportamt?“

„Genau!“

„Könnte ich schaffen. Ich frag‘ mal meine Doktormutter, ob ich morgens eine Stunde früher anfangen kann, um dann eher zu gehen.“

„Sehr gut, mach das!“

Gundas Worte klingen fern, sie treffen mich, sie sind ein politischer Akt: Ich bekomme eine neue Aufgabe, weil sie mir die alte nicht mehr zutraut. Mir wird heiß und meine Haut am Hals beginnt zu jucken. Der Geruch des Bodens fällt mir auf: alter Kunststoff, keine frischen Ausdünstungen, sondern ausgehärtetes, abgeriebenes Plastik. Gunda verzieht weiterhin keine Miene, sie bleibt ein Machtmensch. Was sie in diesem Moment wohl denkt? Sieht sie mich als Mitläuferin ohne Prinzipien, eine Versagerin, der man sich besser früher als später entledigt? Stoisch sitzt sie da und ich weiß keinen Weg aus dieser Lage.

„Soll ich uns Kaffee holen?“

„Deiner ist doch noch voll“, erwidert sie karg, bleibt wie immer cool. Sie beherrscht jede Situation, rückt nur ein Stück mit dem Stuhl vor, legt ihre gefalteten Hände auf den Tisch:

„Was wirst du jetzt tun?“

„Ich weiß nicht.“

„Das musst du aber.“

„Gunda!“, sage ich langgezogen. „Was soll das? Wir sind nicht die RAF. Wir legen Werkstore bei der NDO lahm. Oder willst du den Laden etwa in die Luft jagen?“

Sie antwortet nicht, fixiert mich, bis ich ihre Blicke meide. Wie zur Ermahnung räuspert sie sich: „Wohnst du eigentlich noch unterm Dach hinterm Rum Bumper‘s?“

„Wieso fragst du?“

„Nur so.“

„Verarsch mich nicht!“, blaffe ich sie an. „Jemand wie du hat immer was im Sinn.“

„Mag sein, geht dich aber nichts an.“

„Dann geht‘s dich auch nichts an, ob ich umgezogen bin.“

„Wenn du meinst“, erklärt sie und steht auf, schiebt den Stuhl unter den Tisch und sagt noch, ich solle schon diesen Donnerstag ins Alte Sportamt kommen. Sie verlässt mich ohne weitere Worte, schlendert an der Glasfront entlang, verschwindet durch den Haupteingang Richtung Boulevard.

Ich betrachte meinen kalten Kaffee, werde den Rest nicht trinken, werfe meinen Rucksack über die Schulter und bringe den Becher zum Tablettwagen. An der Pinnwand hängt eines unserer Flugblätter: rote Faust auf schwarzem Grund, darunter in großen Lettern eine Parole gegen CDU und FDP: „Zivilklausel bleibt! Keine universitäre Forschung für Rüstung und Krieg.“

Ich muss an die Worte von Bredendiek in den Nachrichten denken. Sie haben ihn am Krankenbett interviewt. Ein Bein bandagiert und hochgestellt, spricht er lächelnd in die Kamera, erzählt von Plänen, die Firma europaweit zum führenden Hersteller energiearmer Gewächshäuser zu machen. Er setze mehrschichtige Wände aus Kunststoff ein und die äußere Hülle enthalte Solarzellen. Sie würden nur jenes Licht aus den Sonnenstrahlen filtern, das für die Stromproduktion nötig sei. Der Rest käme den Pflanzen zu Gute, die praktisch ungehindert wüchsen. Aktuell baue er roten Salat an. Bredendiek lächelte so lässig in die Kamera – fast hatte ich den Eindruck, er hoffe, dass ich diesen Beitrag sehen würde. Wie auch immer: Wir züchten kleine, gottverdammte Helden mit unseren Sabotage-Akten heran.

Ich nehme die Treppe runter zur Haltestelle, gehe weiter, warte keine Tram ab, denn ich bin auch heute lieber zu Fuß unterwegs. Die Sonne hat reichlich Energie für einen Tag Anfang April. Die Uni-Wiese liegt schnell hinter mir, der Fleet unter den Bäumen genauso. An der Achterstraße biegen Skater um die Ecke, sie tragen Sonnenbrillen, ihre Jacken sind um die Hüften geknotet. Paare spazieren umschlungen in den Stadtwald. Mir schlägt das Licht direkt in die Augen. Wenn sie mich rausschmeißen, bleiben mir wieder nur die Langweiler in der Uni, die jedes eingesparte CO2-Äquivalent auf Instagram vor sich hertragen. Elitäre, die jeden agitieren, der nicht 24 Stunden pro Tag das Klima rettet, und die stolz von Einbrüchen in Schweineställe erzählen, an denen sie in Wahrheit nicht beteiligt waren. Studierende mit ID.3s, bezahlt aus dem Portemonnaie ihrer Eltern.

Aber warum urteile ich … Besser straffe ich die Gurte des Rucksacks und forciere den Schritt. Gehen war schließlich immer meine Sache. Ruckzuck bin ich halb durch den Bürgerpark, lasse die Hachez-Brücke hinter mir und den Bunker. Andere konnten es nicht abwarten, mit drei Jahren ihr Gleichgewicht auf dem Rad zu finden, beim ersten Sonnenstrahl im Frühling draußen zu schwimmen oder ihren Führerschein auf den ersten Drücker zu machen. Ich bin immer gegangen, auch im Sport. Die anderen rannten mit Bällen, ruderten oder sprinteten die 100-Meter deutlich schneller. Ich ging. Als Schülerin bei Meisterschaften zwei Kilometer auf der Bahn, später zehn mit dem Adler auf der Brust. Mein Stil war vorbildlich. Noch heute bleibt für den Betrachter stets ein Fuß auf der Erde. Mein Schritt ist eher kurz, die Frequenz aber hoch. Andere begannen zu schummeln, verfielen ins Laufen, um mein Tempo zu halten. Doch die Kampfrichter zogen sie reihenweise aus dem Feld. Viele protestierten hinterher, aber die Video-Aufnahmen waren eindeutig: Ich hob kaum vom Boden ab, während die Konkurrenz mehr schwebte, als wirklich zu gehen. Auch privat war Schlendern nie mein Ding. Vielleicht bin ich deswegen allein. Für Gunda war ich tatsächlich ein Glücksfall: Niemand wollte die Bücher mit unseren Codes in die öffentlichen Bücherschränke verteilen, ein- bis zweimal pro Woche zwischen der Neustadt, dem Viertel und Schwachhausen. Sie waren alle zu faul. Aber ich, Maja, war die geborene Melderin für die Botschaften zwischen der BA, der AGB und der Zelle. Verraten wollten mir Gunda und Tom den Schlüssel für ihre Codes in den Taschenbüchern nie. Natürlich habe ich die Zahlen und Buchstaben über Monate notiert, die zugehörigen Textstellen der Gefährlichen Wette von Kotzebue aus Neugier mit Excel durchgespielt und all ihre Botschaften entschlüsselt. Verraten habe ich das nie.

Die Bakterien sind kaum gewachsen. Nur jede zwanzigste Mikrobe hat so viel Speicherstoff angereichert, dass ihre Zellmembran geplatzt ist. Ich kann im Mikroskop nachschärfen oder die fünfte, sechste Probe unter das Objektiv schieben: Das Bild ist immer das gleiche. Ich löse die Augen von den Okularen, zurre die Maske auf der Nase zurecht und rolle ein Stück mit dem Hocker zurück. Seyran am Laborplatz nebenan beobachtet fast jede meiner Regungen. Auch stellt sie immer wieder Fragen, aber ich zucke nur mit den Achseln. Meine These fällt in sich zusammen, die Doktorarbeit steht auf der Kippe. Überhastet ist dieser Gedanke nicht, schließlich prüfe ich die Fehlerquellen seit Wochen: Die Proben sind pedantisch gezogen, sie waren mit Sicherheit steril und hatten die richtige Temperatur im Bioreaktor. Die Schalen, Pipetten und Nährmedien, die Menge an Fettsäuren und die Zufuhr an Kohlendioxid – all das habe ich wieder und wieder geprüft. Doch am Ende bleiben die Bakterien im Reaktor träge, sie fressen die Nährstoffe nur langsam, bilden wenig Polymere. Wasche ich die Biomasse später mit Chloroform aus, fällt kaum PHA für Biokunststoffe an. Auf industrielle Maßstäbe ließe sich das Verfahren nie und nimmer skalieren. Zwölf Monate Arbeit sind dahin, obwohl alles dafür sprach, dass Cupriavidus necator seinen Stoffwechsel umstellt, wenn die Fettsäuren als Futter zur Neige gehen, das Bakterium im Reaktor aber seit drei Tagen Kohlendioxid ausgesetzt war. Allen im Labor hatte ich die These schmackhaft gemacht, sie gegen jedes Argument verteidigt. Am Ende behielten die anderen Recht und ich habe mich verrannt. Ich stehe auf, fühle mich matt, streife den Kittel ab, bleibe in einem Ärmel hängen und weiche Seyrans Blicken aus, will das Labor direkt verlassen, aber sie spricht mich ein weiteres Mal an, diesmal mit durchdringender Stimme.

„Nein!“, antworte ich und zerre den Arm aus dem Kittel, werfe ihn über den Hocker: „Eigentlich klappt gar nichts. In Graz, Münster und Potsdam sind sie viel weiter. Ich hinke total hinterher.“ Und während ich es sage, kann ich die Tränen nicht halten, wenn es auch nur wenige sind.

„Hey!“, sagt Seyran und steht auf, nimmt mich in die Arme. „Das wird schon.“

„Aber so nicht. Und ich weiß nicht wie.“

Sie reibt mir den Rücken – ein wenig zu liebevoll, da es für sie ein Moment ist, der es für mich nicht sein kann. Doch für ein paar Sekunden lasse ich es geschehen.

„Du kannst es zu Ende bringen“, meint sie.

Ich wische mir die Tränen weg und löse mich von ihr: „Mir fehlen die Ursachen, ich kann keinen Schluss ziehen. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und jetzt habe ich nichts.“

„Du hast nicht nichts. Du kannst immer noch feststellen, dass es mit kurzkettigen Fettsäuren und Begasung durch CO2 kaum funktioniert. Das ist mehr als nichts.“

„Das geht in keinem Peer-Review-Verfahren durch.“

„Wieso?“

„Wen interessiert das schon, wenn jemand nichts gefunden hat? Science oder Nature leben von Neuigkeiten. Mein Ergebnis klingt doch völlig belanglos.“

Die Tür wird geöffnet: Unsere Doktormutter kommt herein, streift sich Handschuhe über und grüßt, blickt skeptisch drein:

„Alles in Ordnung bei euch?“

„Geht so!“, sage ich und lüfte kurz meine Maske, putze mir die Nase.

Sie schaut zu meinem Platz, geht zum Display neben dem Reaktor, lässt sich den pH-Wert anzeigen, Temperatur und Gasdruck. Sie greift sich die Auswertungsbögen, die weiter rechts auf dem Tisch neben dem Massenspektrometer liegen, betrachtet die Grafiken, schiebt ihre Brille hoch in die Haare und hält das Blatt dicht vor die Augen: „Du hast ohne Überdruck gearbeitet?“

„Ja!“

„Getrennte Versuchsreihen je Fettsäure und jeweils mit Kohlendioxid?“

„Ja, Enke.“

„Und am meisten PHA produzieren sie mit 2-Methylpropansäure?“

„Ja!“, raune ich. „Aber der Ertrag ist viel zu gering. Zwanzig bis dreißig Prozent des Körpergewichts reichern die Bakterien an, mehr nicht.“

„Ideen?“, fragt sie derart betont, dass es mehr einer Aufforderung gleicht.

„Wie meinst du das?“, will ich wissen. „Mein Ansatz ist doch ausgeschöpft.“

„Bist du sicher?“, entgegnet sie.

„Soll ich etwa die Parameter verändern und von vorne anfangen?“

„Als Folgestudie“, wirft Seyran ein.

„Aber …“, zögere ich, „was soll, was darf ich denn jetzt noch verändern?“

„Die Forschungsfrage jedenfalls nicht“, sagt Enke und geht zu Seyrans Platz. „Wie genau hast du das Wasser untersucht?“

„Es ist das übliche Reinstwasser.“

Sie greift sich eine Petrischale, hält sie Richtung Fenster ins Tageslicht: „Manchmal reichen wenige Moleküle Endotoxine und der Stoffwechsel der Kultur bricht zusammen. Mit dem Setting deines Versuchs hat das nichts zu tun. Nimm mal das Wasser aus der Chemie! Ich glaube, die haben im Moment einen anderen Lieferanten. Aber dann bitte erstmal bei dem Wasser bleiben. Denn eines ist klar: Die Wiederholbarkeit eines Ergebnisses ist unser Ziel. Alles andere wäre Kunst.“

Beim letzten Wort dreht sie sich mit Schwung um und ihre Muttermale am Hals vereinen sich zu einer braunen Fläche. Sie hält die Petrischale wie einen Teller Nachtisch vor sich hin, mit dem sie uns locken wollte.

„Es sind Knallgas-Bakterien, Maja! Das war doch immer der Ausgangspunkt, oder?“

„Worauf willst du hinaus? Soll ich zur Skalierung große Kulturen mit Sauerstoff und Wasserstoff begasen, bis uns das Labor um die Ohren fliegt?“

„Maja … Die ganze Welt versucht Stoffwechsel von Bakterien umzubauen, damit wir große Mengen Industrieabgase neutralisieren können. Aber mein Eindruck ist, du willst sie alle überholen. Und das ohne jeden gentechnischen Eingriff. Ich schließe zwar nicht aus, dass sich Cupriavidus von allein stärker anpassen kann, als Crépin und Lombard das beschrieben haben. Aber du bist zu schnell. Cupriavidus ist chemolithoautotroph. Hast du denn völlig vergessen, wie alt dieser Energiestoffwechsel ist? Trau den kleinen Burschen mal was zu, das außerhalb deiner strikten Agenda liegt!“

„Ich soll also spielen?“

„Genau! Wer hindert dich, zehn, zwölf weitere Versuchsreihen zu konzipieren?“

„Also alle Kombination aus Fettsäuren und Gaszufuhr?“

„Mach das!“, meint sie. „Improvisiere, mach dich frei von deinen starren Plänen! Aber dokumentiere alles haarklein!“

***