Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

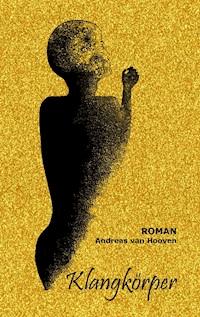

Sie ist voller Energie, sie ist schön und eine begnadete Singer-Songwriterin: Mit 27 Jahren wird Ela von Messingen plötzlich landauf, landab bei Konzerten gefeiert. Für ihre Band, die Stereos, kommt der Durchbruch spät und mit völlig anderer Musik, als ihre Mitglieder sie bislang gemacht haben. In ekstatischen Auftritten zelebriert Ela ihre neuen, von großem Pathos getragenen deutschen Songs. Sie zelebriert Messen radikaler Lebenslust, die das Publikum verzaubern, ihren Freund Phil jedoch, der als Bassist mit auf der Bühne steht, mehr und mehr verstören. Als Ela bei einem Konzert ohnmächtig auf der Bühne zusammenbricht, werden seine Zweifel immer größer. Phil kennt die dunkle Kehrseite von Elas ungezügelten Auftritten. Er weiß, dass sie schon seit Jahren an einer schweren Krankheit leidet. Nach und nach erfährt er, wie Ela sich für die Bühne aufputscht. Und dass sie alles, wirklich alles für den Erfolg in Kauf nimmt. Bis sie eines Tages mit Phil an ihrer Seite dahinfliegt, in eine Welt, in der alle Versprechungen eingelöst sind. Klangkörper ist ein Roman über ein Liebespaar, das miteinander bis ans Ende der Musik geht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sie ist voller Energie, sie ist schön und eine begnadete Singer-Songwriterin: Mit 27 Jahren wird Ela von Messingen landauf, landab bei Konzerten gefeiert. In ekstatischen Auftritten zelebriert sie ihre neuen, von großem Pathos getragenen deutschen Songs. Phil – ihr Partner und Bassist auf der Bühne – kennt die dunkle Kehrseite ihrer Auftritte: Seit Jahren leidet sie an einer Krankheit. Nach und nach erfährt er, wie Ela sich für die Bühne aufputscht. Und dass sie alles, wirklich alles für den Erfolg in Kauf nimmt. Bis sie eines Tages mit ihm dahinfliegt, in eine Welt, in der alle Versprechungen eingelöst sind.

Klangkörper ist ein Roman über ein Liebespaar, das miteinander bis ans Ende der Musik geht.

Andreas van Hooven, 46, hat für eine Nachrichtenagentur in Berlin gearbeitet und die Pressearbeit zweier Städte verantwortet. Aktuell ist er für Stiftungen in kultur- und bildungspolitischen Fragen tätig. Der promovierte Musikwissenschaftler lebt mit seiner Familie in Oldenburg. 2016 erschien sein Debüt-Roman Stadt der Platanen bei BoD, Norderstedt. van Hooven arbeitet derzeit an einem Familien-Roman mit dem Titel Alles ringsum Sichtbare.

Weitere Informationen unter www.klangkoerper.nl

Mit Dank an

Monika Eden, Matthias Politycki, Jürgen Abel

O great creator of being

grant us one more hour

to perform our art

and perfect our lives

Jim Morrison

An American Prayer

Ihre Hände liegen ruhig am Mikrofon. 1.500, vielleicht 2.000 Leute warten unter den grauen Wolken auf unsere Zugabe. Seewind fängt sich in der Bühnenverkleidung und ich höre Elas Stimme leise aus dem Monitor. Sie flüstert die Worte von Niemals perfekt. Langsam gleiten meine Finger bis zum tiefen A, ich spiele die leere Saite zweimal mit Druck. Wuchtig schnellen die Bässe aus den Boxen, sie durchdringen mich ganz und gar. Tom öffnet die Hi-Hat, damit sie metallischer klingt und das Publikum anheizt. Eggert spielt Jazzakkorde auf dem E-Piano, Christel auf ihrer Gitarre. Im Echo wandern ihre Klänge durch die Menge und verwandeln den kalten Kurstrand von Laboe in eine träumerische Landschaft. Ela steht regungslos am Mikrofon.

Ich wische mir den Schweiß von der Stirn und blicke zu Christel, dass der nächste Einsatz passt. Mit jeder Sekunde wirken die Tabletten besser, die in meiner Flasche Mineralwasser gelöst sind. Die Läufe auf dem Griffbrett werden leichter und ich gehe nach vorn zur Bühnenkante, doch Ela bricht ihre Zeile ab. Mitten in der Strophe senkt sie ihren Kopf und die langen, dunkelbraunen Haare verhüllen ihr Gesicht. Die Bühne ist von roten Spots gefärbt. Christel spielt düstere Akkorde und ich dämpfe meine Saiten, sehe Ela das Mikro umklammern – wir lassen es laufen, was immer sie auch vorhat.

„Niemals vollkommen“, schreit sie und springt hoch: „Niemals perfekt.“

Das Stativ kracht zu Boden, Tom drischt beide Sticks auf die Snare und das Publikum hebt die Arme. Wie vor einer Woche beginnt Ela einen wilden Tanz, sie schleudert ihre Hände durch die Luft, wirft den Kopf hin und her, singt voller Energie. Ihre Stimme klettert in die Höhe, als habe ihr der Himmel zum brüchigen Alt noch einen klaren Sopran geschenkt. Sie tanzt über den Laufsteg, der etliche Meter ins Publikum ragt. Ihr schwarzes Halstuch gleitet über die Schulter, fällt vom Wind getragen auf den Boden. Dann hält sie das Mikro weit von sich entfernt, dreht Pirouetten, während die Fans den Refrain immer lauter und lauter singen:

„Niemals vollkommen, niemals perfekt. Immer, immer weiter, optimier‘ dich von dir selber weg!“ ... bis Ela die Balance verliert und stürzt.

Auf den Video-Leinwänden links und rechts der Bühne ist ihr Kopf zu sehen. Sie liegt auf dem Rücken, die Kamera gewährt aber keinen Blick auf ihr Gesicht. Ihr Mikro scheint ins Publikum gefallen zu sein – die Boxen krachen laut, als trete es jemand unten in der Menge kaputt. Einige in den ersten Reihen halten die Hände vor den Mund, manche fahren sich durch die Haare. Doch Ela bewegt sich nicht. Ihr linker Arm ragt scheinbar tot vom Laufsteg. Ordner drehen sich um, blicken zu ihr hoch. Ein junger Fan klettert über das Gatter und versucht zwischen den staunenden Sicherheitsleuten Elas Finger zu erreichen. Ich muss zu ihr, eile den Laufsteg hoch und knie mich neben sie, zupfe die leere A-Saite immer weiter und streiche ihre Haare beiseite. Wie blass ihr Gesicht mit einem Mal ist.

Tom erhöht noch einmal den Druck, Eggert und Christel ziehen mit. Wir versuchen Ela über den Rhythmus wieder auf die Beine zu bringen. Aber Ela liegt starr am Boden. Ihre Augen blicken ohne Lidschlag in den Himmel, nur ihre Halsschlagader zeigt Lebendigkeit. Der junge Fan fordert eine Zugabe und streckt seine Finger erneut nach ihr aus. Doch Elas Arm schnellt in die Höhe, ihr Körper zuckt auf und liegt wieder still im Wind.

Hinter der Bühne ist eine Menge los. Tom geht vor und trägt seine Snare und meinen Bass. Aus der rechten Hosentasche ragen seine Sticks empor, er bahnt uns den Weg durch die vielen Helfer und Musiker, Manager und Freunde der verschiedenen Bands, während ich Ela stütze, an den vielen Rollkisten mit Metallbeschlägen vorbei und hinweg über die zahllosen Kabel auf dem Boden, an denen ihre Füße straucheln. Eggert und Christel bringen die eigenen Instrumente zum Bus. Hinter uns auf der Bühne bauen vier, fünf Helfer Verstärker und Schlagzeug ab. Elas Beine werden schwächer und wir halten an einer langen Rollkiste. Ich rufe Tom hinterher und gebe Acht, dass mir Ela nicht aus den Armen gleitet, dass sie sich abstützen kann auf dem hölzernen Deckel der Kiste und ihr Oberkörper stabil bleibt, sobald ich sie loslasse. Heute klappt es besser als vor einer Woche. Ihre Augen bewegen sich freier mit jeder Sekunde, ihr Gesicht bekommt Farbe. Sie greift mühsam in die rechte Hosentasche und zieht ihre silberne, gravierte Dose vor. Bedeutungsvoll sieht sie mich an aus ihren grünbraunen Augen: Ihre Finger seien noch unbeweglich.

Ich setze mich, nehme ihr die Dose ab und öffne sie, zeige auf die linke Kammer mit den runden, hellbraunen Pillen, dann auf die mittlere Kammer, die längliche Tabletten in schmutzigem Rosa mit eingestanzten Zahlen enthält. Zuletzt richte ich den Finger nach rechts, wo ganz gewöhnlich weiße Tabletten mit einer Bruchkante liegen.

„Rechts, Phil!“, sagt sie leise, während Tom seine Snare neben uns auf die Rollkiste legt und meinen Bass anlehnt.

„So schlimm wie letzte Woche, Schwesterherz?“, fragt er, doch sie schüttelt den Kopf.

Er kniet vor ihr, legt seine kräftigen Hände auf ihre Oberschenkel. Im Profil ähneln sich ihre Gesichter am stärksten. Auch seine breiten Schultern fallen nicht auf im Vergleich zur schlanken Figur, die Ela von ihrer Mutter hat.

„Kannst du ihr Wasser holen?“, frage ich.

Doch Ela tippt an meine Hand und ich reiche ihr zwei Tabletten aus der silbernen Dose. Sie legt den Kopf in den Nacken, schluckt die Pillen ohne Flüssigkeit runter.

„Vielleicht sollten wir ins Zelt gehen, uns aufwärmen“, sagt Tom: „Ein Kaffee täte dir sicher gut.“

Und sie nickt, ihre Lippen lösen sich langsam:

„Bitte noch eine Sekunde, Tom!“

„Kannst du meinen Bass schon ‘mal in den Bus bringen?“, frage ich ihn. „Wir bleiben hier kurz sitzen.“

„Natürlich!“, sagt er und küsst Ela die Stirn: „Ruh‘ dich ein bisschen aus!“

Er stützt sich hoch, greift meinen Bass, seine Snare und geht los, blickt sich einmal zu uns um, während er die Treppe erreicht. Dann beginnen die Metallstufen unter seinen Stiefeln zu scheppern.

Ich schließe das silberne Döschen, stecke es Ela in die Hosentasche zurück, blicke sie an und streiche ihr über die Wange:

„Es wird gleich besser.“

„Küss mich, Phil!“

Ich schließe sie in die Arme, sehe ihre warmen Augen und spüre den bitteren Geschmack der Tabletten auf ihren Lippen:

„Ziemlich bitter das Zeug!“

Sie lächelt:

„Gleich entspannen sich deine Muskeln.“

„Na, dann!“, sage ich und greife ihr rechtes Bein, ziehe Ela trotz ihres unbeweglichen Körpers mit Kraft auf meinen Schoß und halte sie fest in den Armen.

Für gewöhnlich dauert es 15 Minuten, bis die Tabletten wirken. Wir sind eine Weile hinter der Bühne geblieben, auf der Rollkiste und haben uns den Strand und das unruhige Wasser in der Förde angesehen. Doch mittlerweile ist unser Durst zu groß. Wir steigen die Treppe hinunter zum VIP-Zelt, Ela streift den Vorhang beiseite und blickt sich drinnen um. Ihre Schultern sind nicht mehr starr, ihre Schritte sind lang und lassen das Becken elegant schwingen. Mit sanften Handbewegungen macht sie uns den Weg durch die Leute frei. Sie bleibt beim Sänger von Illegal 2001 stehen, wechselt ein paar Worte, dann beim Schlagzeuger von Tonbandgerät, der nach unserem Auftritt fragt. Doch Ela geht nicht darauf ein, warum sie gegen Ende auf der Bühne gestürzt sei.

„Wir hatten Glück“, sagt sie stattdessen. „Hätte sich der Gitarrist von Lombard Privat nicht das Handgelenk gebrochen, wären wir gar nicht aufgetreten.“

Hinten an der Theke sehe ich Eggert und Christel. Sie stehen neben Birte Schlegel und Raimund, dessen Nachnamen ich vergessen habe. Aber sie heiraten Ende des Jahres, er heißt dann Raimund Schlegel, weil er ihren Namen annehmen will. Sie machen Interviews und Fotos für das Magazin Intro. Zwei Stunden bleiben bis zur Hauptband des Abends.

Die Jungs von Toner kommen ins Zelt. Wir grüßen und der Sänger meint, ein Helfer habe sich mit seinem VIP-Pass aus dem Staub gemacht. Wir wünschen ihm viel Glück bei der Fahndung und gehen weiter. Eine knapp bekleidete Frau schiebt ihre großen Brüste durch die Gäste und bleibt bei einem Talentscout stehen. Über dem baumwollfarbenen Zelt wird es Nacht.

Während wir uns weiter zwischen den Leuten Richtung Theke schlängeln, beginnt der Rhythmus von Do it again, einem kühl-sommerlichen Stück aus den 70ern von Steely Dan. Ein Wurlitzer E-Piano wie das von Eggert dominiert das Lied.

„Hey, Phil!“, ruft jemand.

„Hey, Feldmann!“, sage ich.

Er drängelt sich an einem Paar mit bunten Haaren vorbei, gefolgt von seinen Bandkollegen.

„Super Auftritt!“, sagt er und klopft mir auf die Schulter. „Aber was war denn zum Schluss mit Ela los?“

„Keine Ahnung!“, lüge ich, winke Ela hinterher und deute ihr, ich bliebe kurz bei Feldmann stehen.

Er zieht eine Schachtel aus der Hosentasche, zeigt auf meinen linken Handballen, den ich mit dem Daumen massiere.

„Krämpfe? Willst du eine Flex? Am besten mit Cola!“

„Das geht schon von alleine weg“, entgegne ich. „Aber, Danke!“

„Wenn das so weitergeht mit den Stereos“, meint Feldmann und reicht seinem Bassisten die Tabletten, der ungeduldig am Ohrring zupft.

„Was will uns das Orakel damit sagen?“, lächle ich Feldmann zu.

„Ihr habt ’ne Menge Konzerte … dafür, dass ihr erst seit Herbst dabei seid.“

Ich zucke mit den Achseln: „Ela organisiert das alles.“

„Und euer Termin bei Universal?“, fragt er und nimmt seine Schachtel Norflex zurück, schiebt sie wieder in die Hosentasche.

„Wir hatten gar keinen“, antworte ich.

Er zieht die Stirn kraus und klopft mir erneut auf die Schulter: „Beim Proben sprecht ihr wohl nicht viel miteinander, oder?“

Ela steht nun bei Eggert und Christel hinten an der Theke. Tom scheint noch am Bus zu sein, der zweihundert Meter die Strandstraße hinunter geparkt ist. Zwischen den vielen Leuten sehe ich Ela jetzt lachen. Sie wirft die Haare zur Seite, führt den Strohhalm ihres Drinks an die Lippen, vermutlich ein Tonic Water, weil sie seit der Diagnose keinen Alkohol mehr trinkt – ich übrigens auch nicht, aus Solidarität. Eigentlich seit dem Abend, als Tom mir in Amsterdam davon erzählte. Wir waren auf ein paar Biere aus unserer Bude runter ins Café Thijssen gegangen. Er schwärmte von Elas Stimme: Melancholisch und rau sei sie, aber voller Energie. Beinahe vier Oktaven schaffe Ela ohne Spur von Anstrengung, in einer Welt zwischen sehnsüchtigem Soul und hohem Sopran. Die Krankheit ließe ihre Intonation völlig unberührt, nur mit dem Instrumentalspiel sei es vorbei. Die wachsende Unruhe ihrer Hände habe sie das Engagement bei den Bremer Philharmonikern gekostet. Und dann erklärte er beim dritten Bier, er würde das Job-Angebot von Philips ausschlagen, stattdessen für eine begrenzte Zeit zurück nach Deutschland gehen, in ihre Heimatstadt Lingen, kurz hinter der Grenze. Er würde mit Ela Musik machen. Er würde so lange mit ihr und den Stereos proben, bis es für gute Aufnahmen im Studio reiche. Ela besäße einen direkten Kontakt in die A&R-Abteilung von Universal. Es fehle lediglich ein gescheiter Bassist.

„Träumst du?“

„Entschuldige!“, sage ich zu Feldmann.

„Macht nichts, wir wollten eh weitergehen.“

Er wünscht mir viel Spaß für den Rest des Abends und nimmt seine Truppe mit zum Ausgang, wo ein Pulk Leute ins Zelt drängt. Scheinbar hat es zu regnen begonnen. Tropfen auf dem Zeltdach höre ich keine. Aber das liegt sicherlich an der Musik von Steely Dan. Doch das beigefarbene Tuch über uns scheint sich minimal zu bewegen, überall.

Ich schleiche an einem A&R-Manager vorbei, den wir in Berlin vor zwei Wochen im Quasimodo trafen. Ich wende den Blick zur Seite, damit er mich nicht auf Ela anspricht, gehe weiter und sehe Christel in greifbarer Nähe an der Theke. Sie trinkt ein Wasser und blickt zwischen den Gästen umher. Dazu rollt sie ihre blonden Haare um den Zeigefinger, bis sie ihr entgleiten. Angekommen, bestelle ich eine Dose Cola, um den Durst zu stillen und die unbändige Lust auf Zucker nach Auftritten. Eggert trinkt Sekt, scherzt mit seinem Nachbarn an der Theke und beginnt zu lachen. Er streift sich Flusen vom italienischen Sakko. Wie immer ist er viel zu seriös gekleidet, mit Einstecktuch und teurem Hemd.

Dann lehne ich den Rücken an die Theke, atme tief durch.

„Alles ok?“, fragt Christel.

„Nur ein bisschen müde.“

Ich stelle die Cola auf den Tresen und reinige mir die Fingernägel. Schweiß lässt die Saiten oxidieren. Nach dem Auftritt sind die Fingerkuppen dreckig und die Nägel meist schwarz.

„Wie fandst du den Auftritt?“

Sie hört auf, ihre langen, blonden Haare um die Finger zu wickeln, sieht mich eindringlich an:

„Ich will nicht ständig in dieses Dunkel starren wie Ela. Eigentlich hatte ich mir das anders vorgestellt, als ich eingestiegen bin.“

„Sie arbeitet an neuen Stücken, die sind positiver“, sage ich.

„Hat sie dir schon was vorgespielt?“

„Sie hat Samplings aus den Mitschnitten im Proberaum gemacht. Ein Song klingt nach Liebesgeschichte.“

Christel atmet tief durch:

„Manchmal erdrückt mich dieser ganze Kram über griechische Mythologie, Tod und Scheitern. Die Leute wollen doch leben und Spaß haben. Oder siehst du das anders?“

Ich greife mir meine Cola, weil ich keine Antwort weiß. Für einige Sekunden stehen wir da, blicken auf den Trubel im Backstage-Zelt.

„Was macht der Handballen?“, will Christel dann von mir wissen.

„Ist schon in Ordnung“, sage ich und betrachte Ela ein paar Leute weiter an der Theke. Sie streicht die Finger über den Nacken, blickt sich um und kommt zu uns:

„Wisst ihr eventuell, wo mein Tuch ist?“

„Wenn du es nicht aufgehoben hast, liegt es vielleicht noch auf der Bühne.“

Sie stellt ihr Tonic Water auf den Tresen, legt ihre flache Hand an meine Wange. Ihre Finger sind beweglich, die Haare duften nach Honig und ihre Lippen glänzen.

„Es hat angefangen zu regnen, oder?“, sagt sie und gibt mir einen langen Kuss und führt meine Hände über ihr Becken auf ihren Hintern.

Vermutlich ist die Kälte Schuld an meinem Durst auf zuckrige Getränke. Ich atme tief durch, ziehe meine Kapuze über und steige wieder die Stufen Backstage runter in den Regen. F.R.E.I. beginnen ihr drittes Stück, ich konnte die Bühne nur aus dem Hintergrund überblicken. Nirgendwo lag ein Stück Stoff oder etwas, das golden funkelte. Auch die Roadies hatten kein Tuch auf dem Boden gesehen.

Auf dem hellen Sand des Kurstrandes sammeln sich Pfützen. Wahrscheinlich wird das Förde-Festival im nächsten Jahr nicht mehr zu Pfingsten stattfinden, sondern im Spätsommer. Schon bei unserem Auftritt zogen dunkle Wolken über die Bucht. Vor jedem Stück wirkte es so, als blieben uns nur wenige Minuten bis zum Regen. Doch das Wetter hielt. Ich blicke an den schwarzen Vorhängen hoch. Sie reichen sechs, sieben Meter in die Höhe, flattern im Wind wie unruhige Schiffssegel und erzeugen dumpfe Geräusche, wenn sie an die Gerüste schlagen. Kisten poltern über die Rampe, die Räder von Boxen quietschen. Doch mein Gehör ist noch gedämpft vom Auftritt. Selbst die Stimmen der Roadies hinter der Bühne wirken fahl. An keine Passage des Konzerts kann ich mich akustisch erinnern. Allein die Bilder bauen sich glasklar auf: ihr Haarschopf auf den großen Monitoren links und rechts des Bühnenzeltes; das staunende Publikum, das gebannt zur Bühne starrte, wo Ela ohne Regung lag.

Ich höre kurze, verzerrte Gitarren-Akkorde, während ich dem Zaun folge. Eine satte Bass-Drum hämmert über das Gelände, laute Viertelschläge auf einer weit geöffneten Hi-Hat kreischen hinterher. Zwei Jungs mit langen Haaren – jeder mit Zigarette im Mundwinkel – torkeln Arm in Arm durch den Backstage-Bereich. Der kleinere ist höchstens 13 oder 14 Jahre alt. Er hat weiche Gesichtszüge, weiße, gleichmäßige Zähne. Seine Nase wirkt kindlich, doch seine Augen stieren leblos in die Ferne.

Am Durchlass zum Innenraum zeige ich dem Ordner meinen Pass und sage, ich wolle nur kurz rein, um neben dem Laufsteg etwas zu suchen, was mir vorhin von der Bühne gefallen sei.

„Na, dann viel Erfolg!“, meint er und lächelt, winkt mich durch.

Ich muss mich beeilen. Inzwischen stehen sicherlich mehr als 3.000 Leute bei F.R.E.I. vor der Bühne. Wenn Unheilig erst auftreten, wird es am Laufsteg noch turbulenter zugehen. Elas Tuch dann zu suchen wäre sinnlos. Wahrscheinlich ist es längst im matschigen Sand verschwunden. Seit unserer ersten Begegnung habe ich Ela nie ohne dieses Stück Seide mit dem goldenen Widder gesehen. Sie tippte deutlich auf den schwarzen Stoff an ihrem Hals, als ich eine Schachtel Zigaretten aus der Jacke zog im großen Raum bei ihr zu Hause. Sie zeigte durch die Panoramafenster auf das Schleusenbecken, zog das Tuch zurecht und meinte, sie könne den Geruch von Zigarettenqualm in ihrer Kleidung nicht ausstehen. Die Tage darauf ging ich mit meiner Zigarette am Kanal spazieren, betrachtete das Herbstlaub vor Elas Schleusenwarte und sah mir das glatte Wasser an, während ich den Rauch in die neblige Luft blies. Dann aber kam der Frost, es machte keinen Spaß mehr in der Kälte zu rauchen. Hin und wieder komme ich seither noch in Versuchung. Für solche Fälle habe ich das Zigaretten-Etui behalten, mit kleinen, weißen Kerzen darin anstelle der Zigaretten. Und bevor ich schwach werde, zünde ich eine an, lasse ein bisschen Wachs auf den Tisch vor mir tropfen oder auf meinen Verstärker unten im Proberaum der Schleusenwarte, drücke den Boden der Kerze ins trocknende Wachs und beobachte die Flamme.

Ich stehe im Knick zwischen der Bühne und dem Laufsteg. Das Licht der Strahler reicht aus, den Boden abzusuchen, doch das Tuch ist nirgendwo zu finden. Ich frage die Ordner und Leute ringsum, aber keiner erinnert sich an ein schwarzes Tuch mit goldener Stickerei. Die Tropfen vom Himmel werden dicker, ich ziehe die Kapuze an den Bändern straff, blicke mich um zwischen den Regenschirmen, Plastikfolien, die von Besuchern über mehrere Köpfe gespannt werden und sehe ein klitschnasses, jugendliches Paar, das sich küsst. Unter dem Mantelkragen des Mädchens schimmert etwas im Licht der Scheinwerfer. Ich tippe ihr auf die Schulter, entschuldige mich und frage, ob sie zufällig ein Tuch gesehen habe. Sie schlägt ihren Kragen runter und zieht den Stoff vom Hals:

„Das ist der Sängerin vorhin runtergefallen und dann vom Wind nach unten geweht. Die, die so betrunken war und umgefallen ist.“

„Sie war nicht betrunken“, sage ich.

„Du kennst sie?“

„Kann man so sagen.“

„Die Band stand gar nicht auf den Tickets.“

„Die Stereos sind für Lombard Privat eingesprungen.“

„Bis sie gestürzt ist, war die Band echt spitze“, sagt das Mädchen. „Bist du ihr Manager oder sowas?“

Sie zieht die Hand wieder zurück, in der sie das Tuch hält:

„Du kannst uns doch sicherlich hinter die Bühne bringen, oder?“

Ihr Freund schiebt sich nun an ihr vorbei: „Und ich würde den Schlagzeuger gerne mal kennen lernen.“

„Ihr habt keine Pässe. Ich weiß nicht, was der Ordner dazu sagt.“

„Ach, komm!“, entgegnet das Mädchen. „Schließlich haben wir einen Finderlohn verdient.“

Ich will mir das Tuch greifen, aber sie bindet es fest um ihren Hals und grinst. Vier, fünf Sekunden stehen wir da und schweigen.

„Da hinten müssen wir hin!“, sage ich dann zu der Kleinen, die das Tuch nicht hergeben wird. „Dort, wo die Wasserrutsche aus dem Hallenbad kommt. Da gibt es einen Durchlass.“

Ich gehe voraus, blicke über die Schulter zurück und warte, damit wir uns nicht verlieren. Das Publikum hinter uns raunt und schreit dann laut, weil Unheilig die Bühne betreten und mit ihrem Song Herzwerk beginnen.

„Und? Gefunden, was du suchtest?“, fragt mich der Ordner am Gatter.

„Ja, zum Glück!“, sage ich. „Die beiden hier haben übrigens die Pässe verloren. Sie gehören zu uns.“

„Heute verlieren alle ihre Pässe oder lassen sich die Dinger klauen“, sagt er.

Er winkt uns in den Backstage-Bereich und wir stapfen durch die Pfützen Richtung Zelt. Der Sound von Unheilig ist wirklich gut, viel besser als bei uns am späten Nachmittag. Doch zwischen den heftigen Drums und Bässen, die einem direkt in den Magen fahren, ist ein rhythmischer, schriller Ton zu hören. Er scheint von der Strandstraße hinter dem Hallenbad zu kommen. Der Ton wird lauter und Tom stürzt vor uns aus dem Zelt, rennt mich fast um.

„Hast du Ela gesehen?“

„Nein, ich hab ihr Tuch im Innenraum gesucht.“

„Und Eggert?“, will er wissen.

„War vorhin noch an der Theke mit Christel. Hörst du das?“, zeige ich rüber zum Hallenbad.

Das Mädchen stellt sich neben uns: „Das klingt wie ein Krankenwagen.“

Ihr Freund nickt: „Ein Krankenwagen, ziemlich sicher.“

Tom sieht mich an und rennt los: „Komm’ mit, Phil!“

„Und das Tuch?“, ruft das Mädchen hinter uns her.

„Später!“, antworte ich und pralle gleich am Eck des Zeltes mit einem Roadie zusammen, stürze in eine Pfütze und rapple mich hoch.

„Komm‘ schon!“, schreit Tom, der schon Meter voraus ist und hinter dem Hallenbad verschwindet.

Der Sand ist matschig, meine Schritte sind schwer. Das Martinshorn verstummt. Tom rempelt zwei Leute an, stolpert und fällt in ein Sitzkarussell, das einsam im Sand steht. Ich helfe ihm hoch und wir rennen zur Mauer an der Straße, springen rüber und sehen eine Traube Schaulustiger am Parkplatz vor dem Hallenbad. Die Blaulichter des Rettungswagens blinken. Ein Sanitäter steigt hinten ein, schließt die Türen von innen und ich entdecke Eggert am Fahrzeug. Der andere eilt nach vorn, springt auf den Fahrersitz und startet den Motor. Wir rennen so schnell wir können und erreichen den Rettungswagen fast. Die Sirene heult auf, die Reifen schlittern auf dem nassen Untergrund, greifen und quietschen. Der Wagen beschleunigt und fährt Richtung Kiel.

Wir geben auf. Tom stützt sich mit den Händen an den Knien ab, er atmet schwer.

Zwischen den Schaulustigen macht Eggert jetzt Kehrt, ist im Begriff zu gehen.

„Eggert!“, rufe ich.

Er dreht sich um, erkennt uns und kommt auf uns zu.

„War das Ela?“, fragt Tom.

„Wieder ein Schwächeanfall“, sagt er.

„Warum bist du nicht mitgefahren?“

„Sie haben gefragt, ob wir verwandt sind oder sowas.“

„Und warum hast du nicht einfach Ja gesagt?“, will Tom von ihm wissen.

Doch Eggert zuckt mit den Achseln, obwohl er ihr Onkel zweiten Grades ist.

„Wo bringen sie Ela hin?“

„Ins städtische Krankenhaus.“

„Wir müssen hinterher“, sage ich.

„Den Bus können wir nicht nehmen“, meint Tom. „Die anderen wissen sonst nicht, wo sie heute Nacht schlafen.“

„Egal!“, sagt Eggert. „Zur Not schlafen wir bei Birte und Raimund im Bulli.“

„Hast du den Schlüssel für unsren Bus?“, will Tom von mir wissen.

Ich krame in meiner Hosentasche und nicke.

„Dann los!“, sagt er.

Wir lassen Eggert stehen und laufen über den Parkplatz, die Strandstraße mit dem Wind hinunter. Unser Bus ist schon aus der Ferne gut zu erkennen, ein beigefarbener, kleiner Mercedes-Schulbus aus den 80ern, dem Tom mehrere Sitze für zusätzlichen Stauraum entfernt und einen Kühlschrank eingebaut hat. Unter der Windschutzscheibe hängt das orangefarbene Piktogramm Vorsicht Schulkinder auf dem Kühlergrill. Oben an der Stirn des Busses steht die Adresse unserer Internet-Seite. Ich trete in der Hast in eine tiefe Pfütze und verrenke mir den Rücken, während das Wasser hochspritzt. Tom ist wieder zwei Meter voraus und erreicht den Bus. Ich bleibe stehen und ziehe den Schlüssel aus der Hosentasche, sauge Luft tief in meine Lungen, gehe die letzten Meter zum Bus und öffne die Fahrertür. Tom klettert rüber zum Beifahrersitz, lässt sich fallen und verschnauft. Dann springe ich auf den Fahrersitz, schlage die Tür zu und starte den Motor.

Tom zeigt auf den Eingang des Krankenhauses. Ich schließe die Fahrertür ab und wir rennen los, durch den Regen, quer über die Beete und Sträucher zwischen den Parkplätzen. Ich stolpere an einer Bordsteinkante, bleibe mit Mühe im Tritt. Tom stoppt bereits an der hell erleuchteten Drehtür und wartet, bis sie einen Spalt freigibt.

Dann stehen wir auf den weißen Fliesen im Eingang. Die Dame am Empfang blickt uns an:

„Der Regen hört und hört nicht auf“, sagt sie, während uns das Wasser von den Haaren tropft. „Wie kann ich Ihnen helfen?“

„Ist gerade eine Patientin mit dem Namen von Messingen eingeliefert worden, Ela von Messingen?“, fragt Tom. „Mit dem Notarztwagen, vom Förde-Festival?“

„Sind Sie mit ihr verwandt?“

„Ich bin ihr Bruder“, sagt Tom.

„Einen Moment, bitte! Ich frage in der Notaufnahme nach.“

Tom wischt sich die Regentropfen aus dem Gesicht. Ich gebe ihm ein Taschentuch und trockne mich ab, während die Frau telefoniert. Sie legt den Hörer auf und blickt uns an:

„Wir hatten vor ein paar Minuten eine Patientenaufnahme aus Laboe. Sie müssen bitte noch warten. Da vorne ist ein kleines Bistro, im Automaten gibt es Kaffee und kalte Getränke. Sobald ich etwas weiß, komme ich zu Ihnen.“

Wir bedanken uns, gehen zum Automaten und Tom kauft Kaffee. Ich blicke auf mein Smartphone. Eggert hat eine Nachricht geschrieben. Ich antworte, dass wir im Krankenhaus sind und warten müssen.

„Hat sie irgendeine Andeutung gemacht?“, frage ich Tom. „Dass die Medikamente nicht mehr richtig wirken?“

Schweißtropfen glänzen über seiner Narbe an der rechten Augenbraue: „Nein, eigentlich nicht“, sagt er und reicht mir den Kaffee. „Nimmt sie die Tabletten denn nicht mehr?“

„Glaubst du, ich kontrolliere neuerdings die Packungen?“

„Das verlangt ja keiner. Aber du hast doch einen Eindruck. Oder schließt sie die Packungen weg?“

„Nein, die stehen im Bad oder neben dem Bett“, sage ich. „Die Packungen werden auch leerer. Sie geht jede Woche zum Arzt und löst die neuen Rezepte gleich in der Markt-Apotheke ein.“

Tom blickt sich im Bistro um, stellt seinen Kaffee auf den Tisch und zieht die Jacke aus:

„Wahrscheinlich hat sie wieder zu wenig gegessen“, sagt er.

„Ich weiß nicht, Tom! Was sie braucht, ist eine Pause.“

„Das ist mir auch klar. Du kannst es ihr ja noch mal sagen, wenn du meinst, dass das was ändert.“

„Und Enno und Kim?“, frage ich.

„Du kennst doch unsre Eltern, Phil!“

Die Dame von der Information kommt ins Bistro und erklärt, wir dürften jetzt in die Notaufnahme. Wir stehen auf und folgen ihr, passieren zwei Türen mit Milchglasscheiben. Dann öffnet sich eine Schiebetür und ein Arzt schreitet über den Gang auf uns zu. Er fragt, wer der Verwandte von Ela sei.

Tom nickt: „Ich bin ihr Bruder.“

„Ihr Zustand ist stabil, sie schläft jetzt. Blutdruck und Puls waren sehr hoch, wir haben ein leichtes Mittel zur Beruhigung verabreicht. Ihre Organfunktionen sind ansonsten unauffällig. Alkohol hatte sie scheinbar nicht getrunken. Aber den genaueren toxikologischen Befund müssen wir abwarten. Ihre Beweglichkeit und ihre Reflexe sind nicht normal. Nimmt sie Medikamente zur Entspannung der Muskulatur?“

„Sie hat Parkinson“, sagt Tom. „Aber ohne Tremor. Muskelsteifheit im Wechsel mit starken Zuckungen.“

„Das ist sehr früh, mit 27 Jahren“, entgegnet der Arzt. „Geht ihre Schwester häufig auf Konzerte? Eigentlich scheuen Parkinson-Patienten größere Massen.“

„Ja und nein! Wir sind aufgetreten, im Vorprogramm am Nachmittag. Ela singt.“

„Auf der Bühne bei einem Festival? Das ist eine hohe Drucksituation. Keine leichte Rahmung für eine Parkinson-Patientin. Können Sie mir sagen, welche Medikamente sie regelmäßig nimmt?“

Tom blickt mich an.

„Levodopa, Benserazid, Bromocriptin, Amantadin“, sage ich, „in letzter Zeit auch Pergolid.“

„Sie sind ihr Freund?“

„Ja, wir leben zusammen.“

„Nun, ich bin kein Neurologe“, sagt der Arzt. „Levodopa und Benserazid wird frühzeitig verschrieben. Aber Pergolid …“

„Manchmal friert ihr Körper ein“, unterbreche ich ihn: „Sie ist dann ganz starr.“

„Wie gesagt, ich bin kein Neurologe“, fährt der Arzt fort und seine Stirn zeigt Falten. „Das Einfrieren kann auch vom Levodopa selbst herrühren. Ich kenne das aus der eigenen Familie. Aber sie zeigt kaum Reflexe und die passive Beweglichkeit ist untypisch. Die Laborergebnisse werden uns mehr sagen. Sie sollte auf jeden Fall 24 Stunden zur Beobachtung bleiben.“

„Das geht nicht!“, sagt Tom. „Wir treten morgen in Bremen auf.“

„Wissen Sie, ich bin Internist. Ich kann Ihnen nichts zu Ihrer Lebensplanung sagen, nur zum Zustand meiner Patientin. Und allein der erste Eindruck sagt mir, dass diese Patientin unbedingt Ruhe braucht. Sie sollten den Auftritt absagen.“

Toms Handy klingelt und der Arzt deutet sofort auf ein Verbotsschild an der Wand. Doch Tom nimmt das Gespräch an und verlässt den Flur durch die Milchglastüren.

„Sie sind Holländer, wenn ich Ihren Akzent richtig interpretiere“, sagt der Arzt.

„Aus Amsterdam! Tom und ich hatten eine kleine Bude in der Lindengracht. Musik haben wir auch zusammen gemacht. Aber dann kam die Nachricht, dass Ela Parkinson hat. Er hatte gerade den MBA in der Tasche. Er ist dann wieder zurück nach Hause.“

„Und Sie?“, fragt er mich.

Die Schuhsohlen einer Krankenschwester quietschen auf dem Boden. Sie tritt aus einem Zimmer auf den Flur, stellt Schalen aus Aluminium auf einen Rollwagen, legt medizinisches Besteck hinein und sortiert kleine Handtücher.

„Ich hab‘ mein Studium in Amsterdam zu Ende gebracht.“

„Auch Wirtschaftswissenschaften?“

„Oh, nein! Musik. Klavier und Kontrabass.“

„Und jetzt bei einem Pop-Festival in Deutschland? Von Klassik stand aber nichts in den Zeitungen?“

„Sie brauchten einen Bassisten. Ela kann ja kein Instrument mehr spielen.“

„Das muss schwer für sie sein“, sagt er und steckt seine Hände in die Taschen des langen, weißen Kittels.

Ich blicke den Flur entlang. Von der Krankenschwester ist momentan nichts zu hören. Die Stille ist drückend. Mir wollen keine Worte einfallen. Für eine Weile schweigen wir miteinander und meiden unsere Blicke.

„Jedenfalls habe ich nicht sehr lange überlegt, als Tom mich fragte. Ich hab‘ Musikinstrumente repariert und verkauft, an einer ganz guten Adresse, in der Raadhuisstraat, das war schon ok. Aber das hatte keine Perspektive. Es war auch zu wenig Geld, ich musste als Nachtportier dazuverdienen, in der Deutschen Seemannsmission.“

„Verdienen Sie denn jetzt mehr? Entschuldigen Sie bitte meine Neugierde!“

„Kost und Logis. Die Familie kommt dafür auf.“

„Ihre Eltern?“, fragt er weiter.

Wir sehen einander in die Augen.

„Nein!“, sage ich und zögere, wende den Blick von ihm ab. Mir fällt auf, wie stark es im Gang nach Desinfektionsmittel riecht. An der Wand hängt ein Bild, das eine kindliche Handfläche zeigt, auf der die Finger einer sehr alten Frau ruhen. Daneben stehen ein paar Zeilen und darunter der Name Dietrich Bonhoeffer.

„Nein, meine Eltern sind vor ein paar Jahren gestorben. Die Eltern von Ela und Tom finanzieren die Stereos, genauer gesagt ihr Vater.“

Hinter uns geht die Tür auf und ich sehe zu meiner Erleichterung, dass es Tom ist. Er schaltet sein Handy aus und beugt sich zu mir:

„Das war Ela“, flüstert er. „Zwei Leute von Universal sind morgen im Tower.“

„Ela?“, sehe ich ihn an.

„Sie hat Sie angerufen?“, fragt der Arzt und blickt ungläubig drein.

Am Ende des Flurs wechselt die Krankenschwester von einem Zimmer ins nächste. Ich kann die Signale einer Apparatur hören, die sie bedient. Sie öffnet hörbar ein Fenster, ein schwacher Windzug dringt aus dem Raum zu uns auf den Flur, während der Arzt vor uns steht, mit seinen Händen in den großen Taschen des weißen Kittels. Hinter ihm fällt ein Schatten auf die Milchglastür am anderen Ende des Flurs. Der automatische Türöffner springt an und schwenkt die Türen ruckartig auf. Schwarze, knöchelhohe Lederschuhe sind zu sehen, schlanke Beine in dunklen, feinen Musterstrümpfen bis hinauf zur kurzen Hose, darüber ihr schmaler Oberkörper im schwarzen Seidenhemd, ihre grünbraunen Augen, die nicht wirklich so aussehen, als habe sie noch vor wenigen Sekunden geschlafen.

„Gehen wir!“, sagt sie.

Tom wickelt Pflasterband um die mittleren Fingerglieder und trocknet seine Sticks. Wir stehen draußen am Hintereingang – der Tower hat keinen Backstage-Bereich. Ela läuft rastlos durch den Innenhof, streicht mit den Fingern immer wieder über ihren Hals, als bestünde Hoffnung, das schwarze Tuch dort zu finden. Zwischendurch summt sie Phrasen aus unseren Liedern, hält inne und blickt in den nächtlichen Himmel. Sie ist unzufrieden mit dem Ende von Keine Götter im Himmel, vor allem will sie einen anderen Schlussakkord, aber unsere Vorschläge genügen ihr nicht.

Gut 200 Leute sind bereits im Klub, auch die beiden Leute von Universal, mit denen sich Ela vorhin lange unterhalten hat. Ich trinke einen Schluck Wasser, in dem eine Norflex aufgelöst ist. Feldmann drückte mir einen Streifen aus seiner Packung in die Hand, als wir gestern Nacht aus dem Krankenhaus zurück waren und Ela im Bus bereits schlief.

Drinnen läuft Musik von Kill it Kid, vermutlich das letzte Stück vom Band – in fünf Minuten sind wir dran. Christels Gitarren und mein Bass stehen drinnen, damit sich die Saiten draußen an der kühlen Luft nicht verstimmen. Normalerweise lasse ich mein Instrument nie aus den Augen. Doch die Saiten sind neu, sie verlieren ständig an Spannung, vor allem durch wechselnde Temperaturen.

„Alles klar?“, fragt Tom, streift das Ende des Klebebands auf der Rolle glatt und steckt sie in die Hosentasche.

„Ich hoffe, dass mein Stimmgerät diesmal keinen Wackelkontakt hat.“

„Wollen die neuen Saiten nicht?“, fragt er.

„Nein! Aber es wird schon hinhauen.“

„Was machen wir jetzt mit dem Schluss von Keine Götter?“

Die Stahltür zum Klub wird geöffnet, Eggert und Christel schauen uns an.

„Wir können!“, sagt Eggert.

Ela kommt eilig über den Innenhof auf uns zu und ich blicke Tom kurz an, ehe sie uns erreicht:

„Ich hab‘ eine Idee. Aber das machen wir besser bei der nächsten Probe.“

Tom nickt, hält die Tür geöffnet und lässt Ela hinein. Sie biegt direkt nach rechts ab, hinter den hölzernen Verschlag neben der Bühne. Sie wird warten, bis wir das Intro von Keine Götter gespielt und das Publikum aufgewühlt haben.