15,99 €

Mehr erfahren.

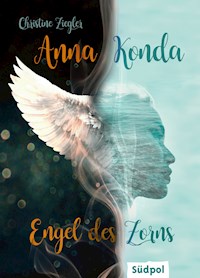

- Herausgeber: Südpol Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Anna Konda

- Sprache: Deutsch

Herzflattern zwischen Himmel und Hölle – romantisch, spannend und mitreißend Die 17-jährige Anna führt ein behütetes Leben hinter Klostermauern, einziges Highlight ist das tägliche Kampfkunst-Training mit Meister Li. Als plötzlich wie aus dem Nichts Leo auftaucht – dunkel, geheimnisvoll, attraktiv –, geraten nicht nur ihre Gefühle durcheinander. Auch über dem Kloster ballen sich dunkle Mächte zusammen, die es auf Anna abgesehen haben. Hat Leo etwas mit den Angriffen auf sie zu tun? Erst als Anna die unglaubliche Wahrheit über ihre Abstammung erfährt, wird ihr klar, dass Meister Li sie schon ihr ganzes Leben lang auf diesen Kampf vorbereitet hat ... Zwischen Licht- und Schattenwelt – New-Adult Romance Engel des Zorns ist der Auftakt zur spannenden Romantasy-Trilogie "Anna Konda" von Christine Ziegler. Liebe, Spannung & Übernatürliches – hier kommen Fantasy-Fans ab 14 voll auf Ihre Kosten. Eine romantische Geschichte im Spannungsfeld zwischen christlicher Mythologie und Realität, zwischen Engel und Teufel. Besonders die humorvoll-geistreichen Dialoge zwischen Anna und Leo, dem attraktiven Gehilfen Luzifers, bleiben nachhaltig im Kopf. Für Fans von Marah Woolf, Ava Reed und Kerstin Gier.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 388

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Originalcopyright © 2020 Südpol Verlag, Grevenbroich

Autoin: Christine Ziegler

Umschlaggestaltung: Corinna Böckmann

E-Book Umsetzung: Leon H. Böckmann, Bergheim

ISBN: 978-3-96594-048-2

Alle Rechte vorbehalten.

Unbefugte Nutzung, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung,

können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Mehr vom Südpol Verlag auf:

www.suedpol-verlag.de

Für Anna

Prolog

Nur wenige ahnen, noch weniger wissen, wie dünn die schützende Hülle um unsere Realität ist und vor allem, wie oft sie durchbrochen wird. Wenn die Ordnung gestört wird, droht Chaos und Tod.

An einem heißen Sommertag verließ ein Wesen der anderen Ebene seinen Platz. Mit einem Lächeln auf den Lippen näherte es sich heiligen Klostermauern.

Gott sprach zu Eva: Was hast du da getan?

Eva antwortete: Die Schlange hat mich verführt,

und so habe ich gegessen.

(nach Genesis 3, 12-13)

Tagebucheintrag von Anna Konda an ihrem 17. Geburtstag

Eva hat einen Fehler gemacht.

Tun wir das nicht alle?

Hätte Eva damals den Apfel nicht vom Baum gepflückt, hätte es Adam getan. Da bin ich mir sicher.

Woher hätten sie im Paradies überhaupt eine Vorstellung vom Bösen haben sollen, von Krankheit und Tod?

Ein kleiner Apfel, ein übertretenes Verbot, löste die Vertreibung aus dem Garten Eden aus. Was die Menschen einerseits sterblich machte und ihnen andererseits Freiheit schenkte. Ohne Eva hätten wir nie verstanden, was es bedeutet, Mensch zu sein und das ist zugleich unser wertvollster Schatz, wie auch unser schlimmster Fluch.

„War keine Absicht“ oder „Das wollte ich nicht“. Wie schnell ist so ein Satz gesagt und wir glauben, damit wäre alles wieder gut. Wie oft wird sich Eva für die Apfelpflückerei entschuldigt haben. Aber Worte machen keine Tat ungeschehen. Auch meine nicht.

Mir geht es wie Eva. Sieben Tage vor meinem 17. Geburtstag hatte ich neugierig unter einem Baum gestanden. Wie hätte ich auch nur ahnen können, dass ich die Ordnung der Welt gefährdete? Ich suchte nur ein bisschen Freiheit und setzte damit das Leben Unschuldiger aufs Spiel.

Hätte ich jedoch der Versuchung widerstanden, hätte ich nie die Wahrheit über meine Herkunft erfahren. Weder meine Seele noch mein Leben wären in Gefahr geraten.

So aber habe ich mein Herz verloren.

Nein, ich habe es verschenkt.

Sonntag, 19. Juli

»Sie kommen aus der Finsternis. Ich fühle ihre Anwesenheit«, flüsterte der alte Mann ins Mikrofon. Seine knochigen Finger krallten sich um das vergoldete Rednerpult. Ich konnte seine Angst spüren, die ihn wie eine dunkle Wolke umgab. Mein Herzschlag beschleunigte sich.

Ich hatte nur einen Gedanken. Raus hier – sofort! Aber das war leichter gedacht als getan. Meine Sitznachbarin lehnte sich an mich. Dabei atmete sie verdächtig langsam. Aus dem Augenwinkel warf ich ihr einen prüfenden Blick zu. Tatsächlich war die Frau mit leicht geöffnetem Mund in der unbequemen Kirchenbank eingeschlafen. Ihr Kopf ruhte dabei tiefenentspannt auf meiner Schulter.

»Es ist wieder soweit, der Teufel jagt mit den Dämonen der Hölle. Ihr alle seid in Gefahr.« Die Stimme des Priesters wurde lauter. Wie hypnotisiert starrte ich auf seine langen gelblichen Fingernägel. Mein Herz pumpte inzwischen so schnell, als würde ich an einem Berglauf teilnehmen.

Um nicht seitlich wegzukippen, stemmte ich mich gegen den nachgiebigen Körper der Schlafenden, der von Minute zu Minute schwerer wurde. Ich beneidete die Frau und versuchte, mich ebenfalls an einen fernen Ort zu träumen. Was mir in Lateinstunden problemlos gelang, war an diesem Sonntagvormittag unmöglich. Was machte mich derart nervös? Die Warnung vor dem Teufel, seinen Dämonen und der Hölle? Wohl kaum. Das hörte ich nicht zum ersten Mal. Schließlich lebte ich seit meiner Geburt in einem Kloster. Aber so aufgeregt wie heute hatte ich den alten Pfarrer noch nie erlebt und ich ließ mich von seiner Unruhe anstecken, spürte sie in jeder Körperzelle.

Dafür gab es eine banale und logische Erklärung, redete ich mir ein. Ich litt unter Schlafmangel. In den vergangenen Nächten hatte ich fast kein Auge zugetan. Mehrmals war ich nassgeschwitzt aus einem Traum hochgeschreckt, fühlte mich beobachtet oder verfolgt. Um mich zu beruhigen, hatte ich gelesen, bis das Buch auf meiner Nasenspitze gelandet war. Aber dann weckte mich ein Klopfen an der Fensterscheibe oder ein Geräusch auf dem Dach. Alles nur Einbildung. Schlafmangel war eine gefährliche Sache. Das überreizte Gehirn täuschte die Sinne und gaukelte Unerklärliches vor. Daher wollte ich meine Nachbarin auch nicht aufwecken. Stattdessen schloss ich die Augen und versuchte, mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Das half wenigstens gegen den Fluchtimpuls.

Bis zur Predigt war alles in Ordnung gewesen. Ich hatte mich in der Kirche sogar entspannt, dem Gesang der Nonnen zugehört und die tanzenden Sonnenstrahlen auf dem Altar beobachtet. Aber seit der Priester in seinem kostbar bestickten, golddurchwirkten Gewand das Auftreten hinterlistiger Dämonen und Teufel in grellen Farben und drastischen Bildern beschrieben hatte, war die Erinnerung an meine Albträume zurück. Und noch schlimmer, auch die Unruhe und die Angst, die ich beim Aufwachen gespürt hatte, waren zurück.

»Die Dämonen jagen nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag. Sie sind überall«, schrie der Priester inzwischen mit fiebrigen Augen von oben herab auf seine Zuhörer. »Sie sind maskiert und nicht mehr an Hörnern und glühenden Augen zu erkennen. Beiläufig begegnen sie uns in Büchern, im Fernsehen und im Internet. Sie verführen uns und vor allem eure Kinder. Zügelloser Konsum ist die Geißel unserer Zeit. Bleibt wachsam und widersteht!« Die letzten Worte spuckte er mit kurzatmigem Röcheln hervor: »Sie kommen! Ich kann sie hören.«

Dann ließ er sich kraftlos auf einen samtbezogenen Hocker fallen. Die folgende Stille war bedrückend. Kein Husten oder Rascheln. Nichts. Alle lauschten. Ich atmete angestrengt. Plötzlich krachte es.

Die Anwesenden zuckten wie ein Körper zusammen. Selbst meine Nachbarin schreckte auf, taumelte haltsuchend und stieß einen spitzen Schrei aus. Der Priester nickte wissend. Dann schepperte es erneut. Metall auf Stein. Ein Kind begann zu weinen. Leises Murmeln schwoll an. Einige standen auf und blickten sich suchend um.

»Entschuldigung«, rief die schwerhörige Schwester Renata und stand auf. Sie wedelte mit den Armen in der Luft herum. »Ich wollte niemanden erschrecken. Aber mir sind die Krücken umgefallen. Sie wissen doch, wegen meinem Knie.«

Erleichtertes Lachen erfüllte darauf den Kirchenraum.

Mutter Hildegard, die Klosterchefin, eilte ihrer Mitschwester zu Hilfe und reichte ihr die Krücken. Einzelne applaudierten. Missbilligend schüttelte der Pfarrer seinen Kopf. Entschlossen stimmte die Organistin ein Lied an und die Gemeinde sang lautstark mit. Renata setzte sich lächelnd wieder hin. Wahrscheinlich hatte sie kein Wort von der Predigt verstanden und hatte selig vor sich hin geträumt. Wie meine Nachbarin war sie erst vom Geräusch der umfallenden Gehhilfen geweckt worden. So viel zur Wachsamkeit.

Auch wenn sich die allgemeine Stimmung entspannt hatte, war ich nach dem Gottesdienst die Erste, die aufsprang. Der wuchtige Klang der Orgelpfeifen begleitete meine Flucht und übertönte das Geräusch meiner Sandalen auf dem Marmorfußboden. Ich konnte es kaum erwarten, die trägen Weihrauchschwaden und die Drohungen abzuschütteln. Kraftvoll stieß ich die schwere Eichentür der Klosterkirche auf und trat hinaus ins Licht.

Sie kommen! Diese Worte hatten sich wie eine blutgierige Zecke in mein Bewusstsein gesaugt. Plagten den alten Mann ähnliche Albträume wie mich? Die Sonne blendete und ich blinzelte in den wolkenlosen Himmel hinauf. Die Sommerluft war warm und heiter. Mit einem dankbaren Seufzer schloss ich die Augen und lehnte mich mit dem Rücken an die sonnenwarme Kirchenwand. Als wäre ich tatsächlich dem schwefelig stinkenden Schlund der Hölle entkommen, sehnte sich alles in mir nach Helligkeit. Die vergangene Stunde war mir wie eine Ewigkeit in düsterer Verdammnis vorgekommen.

Meine Nackenhärchen standen immer noch aufrecht. Ich rieb meine kalten Handflächen aneinander. Teufel und Dämonen gab es nicht, redete ich mir ein. Was war ich nur für ein Angsthase! Je länger ich in der Sonne stand, desto absurder schien mir meine Panikreaktion. Atemzug für Atemzug kehrte ich in die Gegenwart zurück, ließ mich von der Sonne kitzeln und hörte summenden Insekten zu.

Bienen und dicke Hummeln umkreisten meine Beine. Manchmal berührte mich zufällig eine Flügelspitze. Das eigentliche Ziel waren jedoch leuchtend orange Ringelblumenblüten, die wild zwischen Kirchenwand und Kopfsteinpflaster wuchsen. Nur gut, dass die Schwestern sich keinen Gärtner leisten konnten, der hier für Ordnung gesorgt hätte. Ich bückte mich und beobachtete die Insekten, wie sie fleißig Pollen und Nektar sammelten. Aber meine Gedanken wanderten zurück. Was war in der Kirche gerade passiert? Warum hatte ich so heftig reagiert? Normalerweise waren die Sonntagspredigten todlangweilig. Ich blendete sie aus und musterte stattdessen die anderen Kirchenbesucher oder zählte die Dekorationsgegenstände wie Engelsflügel oder Kerzen. Es gab in unserer Klosterkirche unglaubliche 312 Engel mit 624 Flügeln. Die himmlische Schar war geschnitzt, gemalt, aus Stuck oder Wachs geformt. Von Engeln predigte der alte Mann jedoch nie. Meistens sprach er über irgendwelche Geschichten aus der Bibel. Ab und zu warnte er auch vor dem Teufel. Aber so eindrücklich wie heute hatte er es noch nie getan. Eine Teufels- oder Dämonendarstellung fehlte jedoch im gesamten Kirchenschiff. Immer wieder hatte ich die Wände und Altäre danach abgesucht.

Ich musterte meine braven, flachen weißen Sandalen, die ich mindestens schon zwei Jahre besaß, und musste zugeben, ich hätte liebend gern mehr konsumiert – auch wenn das angeblich teuflisch war. Meine Zehen waren länger als die Schuhsohle, aber meine Mutter war sparsam und argumentierte, dass der Sommer bald vorbei wäre. Und das im Juli!

Ich fragte mich, wer hier zu viel fernsah. War es vielleicht der Priester selbst, der zu oft einen Blick in die Abgründe seiner persönlichen Hölle warf?

Das helle Sonnenlicht vertrieb zuverlässig alles Düstere in mir und ich konnte wieder lächeln. So war es immer.

Immer noch lehnte ich abseits des gewaltigen Hauptportals der Klosterkirche an der Wand und speicherte die Wärme, die von den aufgeheizten Steinen auf meinen Körper abstrahlte. Ich hörte, wie sich Kirchenbesucher miteinander unterhielten und Verabredungen für den Nachmittag getroffen wurden. Als ich ein vertrautes Lachen in dem Stimmengewirr wahrnahm, das in ein unentwegtes Plappern überging, stutzte ich. Muriel am Sonntag in der Kirche? Normalerweise war meine beste Freundin eine überzeugte Sonntagslangschläferin und noch überzeugtere Atheistin. Sie leistete mir nur an Weihnachten und Ostern Gesellschaft beim Kirchenbesuch. Das war für die Schüler der Klosterschule verpflichtend. Muriel und ich gingen in dieselbe Klasse. Ich winkte ihr zu und rief ihren Namen.

»Wolltest du nicht erst nachmittags kommen?«

»Ich bin heute früh aufgewacht und wusste, du brauchst mich. Intuition, wenn du verstehst, was ich meine. Ich hab’s sogar fast pünktlich geschafft. Nur das erste Lied habe ich verpasst. Das musstet ihr ohne meine Unterstützung singen«, lachte sie mich an.

Singen konnten wir beide nicht. Das war wahrscheinlich unsere einzige Gemeinsamkeit. Sonst waren wir grundverschieden. Muriels kurze schwarze Haare schienen mir heute strubbeliger als sonst. Dafür strahlten ihre dunkelbraunen Augen ausgeschlafen und unternehmungslustig. Unzählige kleine Sommersprossen (die Muriel übrigens hasste) tummelten sich auf ihrem Nasenrücken und den Wangen. Sie war klein und drahtig zugleich, voller Energie und Abenteuerlust. Ständig unterwegs und in Bewegung. Zuhause war sie nur in der Nacht anzutreffen und selbst das nicht immer. Im Vergleich zu ihr führte ich ein eintöniges Leben an einem der langweiligsten Plätze der Welt, nämlich hier im Kloster.

»Bist du dir jetzt endlich über die Gefahren von Fernsehen, YouTube und Amazon klargeworden und wirst ab heute dein Leben ändern?«, fragte ich sie streng.

Muriel schaute mich irritiert an. »Wovon sprichst du?« Ihre Augenlider waren dunkel geschminkt. Smokey Eyes nannte Muriel dieses Zuviel an Grau und Schwarz, das sie sich bei einem Schritt-für-Schritt-Schminkkurs auf YouTube oder Instagram abgeschaut hatte. In diesem Sommer trug sie das auffällige Augen-Make-up zu jeder Tages- und Nachtzeit. Seit Jahren setzte Muriel ungeschminkt keinen Fuß vor die Wohnungstür. So viel Zeit musste immer sein.

»Von der Predigt natürlich«, erklärte ich. Muriels Blick war verständnislos. »Du warst doch in der Kirche. Hast du etwa nichts von den schrecklichen Versuchungen und Gefahren des Internets und sozialer Netzwerke mitbekommen? Da sind maskierte Dämonen und Teufel am Werk. Und der Konsum frisst deine Seele auf.«

»Ach, die Predigt«, Muriel klimperte mit den getuschten Wimpern, »da hab ich gar nicht zugehört. Und ich dachte schon, du hättest einen Sonnenstich. Dämonen, Teufel und Konsumverzicht. So ein Quatsch! Meine Seele ist eh unverdaulich.«

»Mich macht das Teufelszeug nervös«, gab ich zu.

Muriel musterte mich und drückte dann meine Hand. »Kein Grund. Wenn hier jemand sicher ist, dann du. Der Teufel traut sich niemals ins Kloster. Das ist doch heiliger Boden und so. Das weiß doch jedes Kind. So nützliche Dinge lernt man nämlich im Fernsehen, auf Netflix und so. Und du solltest aufhören, dir Sorgen zu machen, und bei solchem Unfug einfach auf Durchzug schalten.«

»Wie schaffst du es nur, da wegzuhören?«, fragte ich.

Muriel zuckte mit den Schultern und zupfte ihr knappes pinkes Top zurecht, das nur von schmalen Spaghettiträgern gehalten wurde und mindestens die Hälfte ihres flachen Bauches frei ließ. Ich hingegen trug meine weiße, brave Sonntagsbluse. Meine Mutter hätte niemals zugelassen, dass ich mit nackten Schultern oder freiem Bauch die Kirche betreten würde.

»Das geht nur mit jahrelangem Training und einem ausgeprägten Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom«, erklärte sie grinsend. »Wie du weißt und was amtlich bekannt ist, verfüge ich über die Konzentrationsfähigkeit eines hochbegabten Regenwurmes.«

Vermutlich hatte Muriel tatsächlich ADHS, auch wenn es keine ärztliche Diagnose gab, sondern nur den Verdacht einzelner gestresster Lehrer. Den Mund, Arme oder Beine stillzuhalten, gehörte nicht zu Muriels Fähigkeiten.

»Ich bin sowieso nur hier«, sie machte eine bedeutsame Pause und strahlte mich an, »weil ich dir Tim endlich persönlich vorstellen wollte, wie versprochen.« Sie deutete vage über ihre Schulter, ohne sich umzudrehen.

Besagter Tim stand drei schüchterne Schritte hinter ihr und mir war bis jetzt gar nicht aufgefallen, dass die beiden zusammengehörten. Bei einem Gespräch mit Muriel war es ratsam, ihr die gesamte, ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Auch dann war es schwer genug, nicht den Anschluss zu verlieren. Sie als sprunghaft zu bezeichnen, wäre eine lächerliche Untertreibung gewesen. Wahrscheinlich hatte er jedes Wort mitgehört und ich hatte mich mit meiner Dämonenangst vor ihm gerade komplett lächerlich gemacht.

Als hätte Tim auf sein Stichwort gewartet, kam er näher und lächelte mich zurückhaltend an. Tim war riesengroß oder vielleicht wirkte es nur so, weil er sehr schlank war. Er überragte mich, und ich bin immerhin 1,74 m groß, um ein gutes Stück. Zärtlich legte Tim seinen Arm um oder besser gesagt auf Muriels Schultern.

Die kleine, hyperaktive Muriel und der ruhige, riesige Tim nebeneinander gaben ein seltsames Paar ab.

»Hallo«, grüßten wir gleichzeitig und schwiegen uns dann verlegen an. Muriel kramte währenddessen in einer Tüte von H&M. Vermutlich war sie gestern mit Tim in der Stadt shoppen gewesen, worum ich sie ziemlich beneidete.

Gesprächig schien Tim nicht gerade zu sein, dafür redete Muriel munter weiter. Außerdem, was hätte Tim mir schon Neues erzählen können? Ich wusste ALLES über ihn! Muriel war ein sehr mitteilungsfreudiger Mensch. (Hatte ich das schon erwähnt?) Ich wusste, wie sie Tim kennengelernt hatte, was sie als Erstes zu ihm gesagt hatte, wie er aussah (Dabei hatte sie dann doch etwas übertrieben!), wie er küsste, welche Musik er hörte, dass er gut schwimmen konnte, Mathe verstand, drei Schwestern, einen Hund und zwei Hasen hatte und vieles andere, wichtige mehr. Vor allem war er seit drei langen Wochen Muriels Freund und ich hatte ihn noch nie zu Gesicht bekommen.

»Schau, was ich dir mitgebracht habe.« Mit diesen Worten hielt sie mir die geöffnete Tüte hin.

Ich lugte hinein und entdeckte ein mindestens 500 Seiten dickes Buch. »Flüchtige Schatten der Nacht«, entzifferte ich die Schrift auf dem Buchrücken.

»Ich hab’s mir gestern gekauft und fast die ganze Nacht gelesen und ich kann nur sagen, Hammer, das ist der Hammer, so spannend, ich konnte nicht aufhören, und damit du nicht länger warten musst, hab ich mir gedacht, ich bring dir das Buch gleich vorbei, wo ich doch weiß, dass Lesen dir an langweiligen Sonntagen das Leben rettet, und außerdem habe ich dir ja auch versprochen, dass ich dir Tim vorstelle und der hat nur am Sonntag Zeit, weil er unter der Woche arbeiten muss und erst am Samstag heimkommt, und da dachte ich mir, es ist am einfachsten, wenn wir in der Kirche vorbeischauen, weil du am Sonntag da immer bist, eigentlich wollten wir uns neben dich setzen, aber du warst ja besetzt«, Muriel kicherte, »und jetzt haben wir keine Zeit mehr, weil Tim mittags wieder zum Essen bei seinen Eltern sein muss, seine Oma kommt auch und deswegen muss er jetzt los, so wie du jetzt auch zum Essen musst, sonst ...« Sie drückte mir die Tüte in die Hand. Hatte ich zwischenzeitlich den Punkt überhört oder hatte es einfach kein Satzende gegeben?

»Danke. Superlieb von dir.« Ich zog das Buch halb aus der Tüte. Das war also das Vampirbuch, von dem Muriel mir ständig erzählt hatte und das erst vor zwei Tagen erschienen war. Ich vermutete, dass es sich dabei genau um die Art gottlosen Zeitvertreibes handelte, vor dem der Priester gerade gewarnt hatte. Das Titelbild zeigte viel Blut und bleiche Haut. Somit war es auf jeden Fall ratsam, das Buch in der Tüte zu transportieren und vor den neugierigen Blicken der Kirchgänger zu verbergen. Ich steckte es schnell wieder zurück.

»Es hätte doch auch gereicht, wenn ihr einfach nach der Kirche vorbeigekommen wärt«, wunderte ich mich noch immer über Muriels und Tims Teilnahme am Gottesdienst.

Muriel lächelte mich an und faltete ihre Hände andächtig in Gebetshaltung vor der Brust. »Ach, weißt du, ab und zu höre ich die Schwestern gerne singen, das ist so feierlich, als wären sie ein Chor von Engeln. So muss sich die Musik im Paradies anhören. Ich werde dann ganz ruhig.«

Diesen Effekt kannte ich selbst sehr gut. Dennoch musterte ich meine Freundin erstaunt. Ich hätte nie gedacht, dass Muriel von irgendetwas beruhigt werden könnte. »Du kannst ja öfter kommen. Immer sonntags um 10 Uhr«, schlug ich vor.

»So oft muss man die Engel nun auch wieder nicht singen hören. Das kommt früh genug. Und zu viel Ruhe ist überhaupt ganz ungesund. Wenigstens für mich.« Sie drückte mir einen Kuss auf die Wange. »Ehrlicherweise war es auch Tims Idee. Er war hier früher Ministrant und wollte mal wieder die alten Schwestern besuchen. Bis morgen, Anna. Und dann will ich wissen, wie dir das Buch gefallen hat. Ich verrate nichts. Meine Lippen sind versiegelt.« Sie presste ihre Lippen für eine flüchtige Millisekunde zusammen. »Soweit es Vampire betrifft. Ich verspreche dir, du wirst dich heute in deinem Gefängnis keine Sekunde langweilen und das will in deiner Situation schon etwas heißen. Wie du das nur aushältst! War schön, dich zu sehen. Grüß deine Mutter und den Rest der Belegschaft. Übrigens eine hübsche Bluse, die du da anhast.«

Scherzhaft drohte ich ihr mit der Handkante.

»Kein Kung-Fu gegen Wehrlose. Das würde Herr Li nicht erlauben. Wobei Tim unbedingt mal sehen will, was du alles kannst. So an Wänden hochlaufen und durch die Luft schweben.«

»Du schaust zu viel Fernsehen, Muriel. Da verliert man den Kontakt zur Realität.« Ich wandte mich an Tim. »Glaub ihr kein Wort. Ich kann nichts davon.«

Fröhlich lachend griff Muriel nach Tims Hand und zog ihn davon zu einem schwarzen Motorroller mit chromblitzenden Spiegeln. Dabei redete sie ununterbrochen auf ihn ein. Er lächelte mir noch zu, ehe er sich seinen Helm aufsetzte und den Roller startete. Muriel schwang sich auf die Sitzbank und hielt sich an ihm fest. Wie so oft beneidete ich Muriel um ihr freies Leben. Lautstark knatternd brausten sie davon, was ihnen genervte Blicke von älteren Kirchenbesuchern bescherte.

Ich lehnte mich wieder an die Kirchenwand, die Wand meines Gefängnisses, wie Muriel gerne behauptete. Natürlich war ich nicht eingesperrt. Auch wenn es mir und Muriel manchmal so vorkam, weil mein Leben von unzähligen Regeln, Ver- und Geboten beherrscht wurde.

Seit meiner Geburt wohnte ich mit meinen Eltern in der Hausmeisterwohnung dieses dringend renovierungsbedürftigen Gemäuers. Es gehört zu einem uralten Benediktinerinnenkloster und liegt an einem der beschaulichsten (langweiligsten trifft es eher!) Orte Südbayerns. Für Klöster waren vermutlich immer besonders abgelegene Plätze ausgewählt worden, um den Bewohnern inneren Frieden und Weltabgeschiedenheit zu schenken. Zwei Dinge, die ich in meinem Alter wirklich nicht brauchen konnte.

An diesem sonnigen Sonntag trennten mich von meinem Geburtstag noch sieben Tage und ich sehnte mich nach viel – nach einem normalen Wohnort, einem aufregenderen Leben oder wenigstens nach einem Ausflug in die Stadt oder einem Kinobesuch ohne mütterliche Aufsicht. Nicht einmal für den Schulbesuch kam ich raus, da in einem Nebenflügel der quadratischen Klosteranlage ein kleiner Kindergarten, eine Grundschule und ein Gymnasium untergebracht waren.

Meine Eltern, Rilana und Vaclav Konda, hatten mehr als 30 Jahre bei den Nonnen gelebt, bis mein Vater vor 15 Monaten mit nur 61 Jahren gestorben war. Gehirnblutung. Er war Hausmeister, Gärtner, Elektriker, Installateur und Anstreicher im weitläufigen Klostergebäude gewesen. Meine Mutter hatte ihn bei allen Arbeiten unterstützt. Sie waren ein eingespieltes Team gewesen, fröhlich und zufrieden. Seit Papas Tod war es anders. Meine Mutter half zwar weiterhin in der Klosterküche, betrieb den Schulkiosk, reinigte die Kirche und hielt unsere kleine Dachgeschosswohnung und unser Gärtchen mit Gemüsebeeten in Ordnung. Aber sie hatte ihr Lachen verloren. Dafür war sie umso ängstlicher und machte sich ständig Sorgen, dass mir etwas zustoßen könnte. Ich sah, wie sehr sie unter dem Verlust litt. Aber sie zog sich allein in ihre Trauer zurück, weinte schnell und verbrachte viel Zeit mit den Schwestern im Gebet. Ich hoffte, dass sie es irgendwann schaffen würde, ihre Traurigkeit zu überwinden und der Schatten auf ihrer Seele verblassen würde. Mir fehlte mein Vater auch. Aber meine unbeschwerte Mutter vermisste ich genauso.

Mit Muriels Tüte unter dem Arm hatte ich mich auf den Weg in den Speisesaal des Klosters gemacht. Ich wollte die Hungrigen nicht warten lassen.

Ich bog in den Gang ab, der zu Speisesaal und Klosterküche führte. Natürlich wäre es sicherer gewesen, das Buch vor dem Essen in mein Zimmer zu bringen, aber dafür hatte ich keine Zeit mehr, weil ich zu lange mit Muriel gequatscht hatte. Wie jeden Sonntag war ich für das Servieren des Essens zuständig und musste anschließend beim Abwasch helfen.

Eilig versteckte ich die bluttriefende Vampirgeschichte im Vorratsregal hinter den Dosen mit geschälten Tomaten. Dann wusch ich mir die Hände und zog eine weiße, frisch gewaschene und gebügelte Schürze an.

Herr Li, unser chinesischer Koch, nickte mir ernst zu.

»Hallo Anna. Du bist spät dran«, begrüßte mich meine Mutter in der Küche. »Du kannst gleich die Suppe auftragen. Es ist alles fertig. Wir warten nur auf dich.«

Seit sie Witwe war, trug sie nur noch schwarze Sachen. In ihrem schwarzen Sommerkleid sah sie heute den Klosterschwestern zum Verwechseln ähnlich. Wenn sie über ihrem grauen Dutt einen Schleier getragen hätte, wäre die Nonnentracht perfekt gewesen. Überhaupt wurde sie den Schwestern von Tag zu Tag ähnlicher und die Gemeinschaft schien ihr Trost und Nähe zu spenden. Meine Mutter war nicht gerade redselig und erzählte nie von sich selbst, von ihren Wünschen oder Ideen. Oft kam es mir vor, als teilten wir nur noch unsere kleine Dachgeschosswohnung. Mehr nicht.

Ich schob den scheppernden Servierwagen in den Speisesaal. Eine dampfende grüne Flüssigkeit schwappte in den Suppenschüsseln wie zäher Monsterschleim. Das übliche Küchenpersonal, meine Mutter, die halb blinde Schwester Renata und Herr Li, folgten mir im Gänsemarsch. Herr Li wirkte in seiner einfachen grauen Wickeljacke, der passenden halblangen Hose und den umwickelten Gamaschen selbst wie ein Mönch, wenn auch eher aus einem buddhistischen Kloster. Mit seinem kahlgeschorenen Schädel war er der perfekte Koch. Bei ihm würde es nie ein Haar in der Suppe geben.

Das Essen verlief wie immer. Alle erhoben sich, wir sangen ein Lied, der Pfarrer, der nur an Sonn- und Feiertagen bei uns aß, sprach das Tischgebet und nach einem gemeinsamen »Amen«, verteilte ich zusammen mit Herrn Li das Essen. Ich begann bei unserem Gast. Der Priester war ein ungepflegter Mann, der nicht nur im Gottesdienst alles besser wusste. Borstige weiße Haare wuchsen ihm aus den Nasenlöchern, den Ohren und wucherten aus seinem engen priesterlichen Hemdkragen. Sein speckiger schwarzer Anzug roch nach Mottenkugeln und Schweiß. Ich mochte ihn nicht. Mit einer großen Kelle schöpfte ich grünen Monsterschleim auf seinen Suppenteller.

»Danke, mein Kind. Ich hoffe, meine Predigt hat dich nicht erschreckt«, lächelte er mich übertrieben freundlich an und legte mir seine Hand mit den Krallenfingern auf den Unterarm. Dabei streifte er wie zufällig meinen Busen. Ich reagierte blitzschnell und schlug mit der Suppenkelle auf seine Finger. Nur Herr Li hatte bemerkt, dass das keine Ungeschicklichkeit war, sondern eine gezielte Aktion. Erschrocken zog der Priester seine Hand zurück und tupfte seine Finger mit der Serviette sauber. Dann wandte er sich an die Äbtissin, Mutter Hildegard, die neben ihm saß. »Es ist immer wieder schön, zu sehen, wie behütet die kleine Anna hier aufwächst, fernab von den Versuchungen der Welt. Das ist ein großes Geschenk. Hoffentlich bleibt sie für immer bei Ihnen. Sie ist so ein braves Mädchen. Hier können ihr die Mächte der Hölle nichts anhaben.«

Ich war weder klein noch musste mich jemand vor der Welt beschützen und ganz sicher würde ich nicht hier versauern. Wütend versenkte ich die Schöpfkelle in der Suppe und verbiss mir einen Kommentar. Der Pfarrer musterte mich nachdenklich. Von meiner Oberweite sollte er sich lieber nicht ablenken lassen. Das lief bestimmt unter dem Begriff Versuchung. Am liebsten hätte ich ihm die zweite Portion heiße Zucchinisuppe über die Hose gekippt, was ich natürlich nicht tat, weil ich tatsächlich ein braves Mädchen war oder mich wenigstens alle dafür hielten. Außerdem übte ich seit Jahren mehr oder weniger erfolgreich, meine Emotionen zu kontrollieren. Daher teilte ich weiter Suppe aus und ging danach zu meinem Platz. Während ich schweigend die grüne Flüssigkeit schluckte, fasste ich für den bevorstehenden Nachmittag einen Plan. Ich würde mit Muriels Buch nicht bis zum Abend warten, sondern mich davonschleichen und an meinem neuen Geheimplatz ungestört lesen. Vorher verdrückte ich noch eine doppelte Portion gefüllte Zucchini und Vanilleeis mit Himbeeren. Unter dem Vorwand, ein Referat für die Schule vorbereiten zu müssen, verabschiedete ich mich nach dem Essen zügig und drückte mich vor dem Abwasch. Meine Mutter und die Nonnen zweifelten keine Sekunde an meinen schulischen Verpflichtungen. Alle waren felsenfest überzeugt, dass ich ein folgsames, aufrichtiges Mädchen sei. Daher fragte niemand misstrauisch nach, obwohl das Schuljahr in knapp zwei Wochen zu Ende war und alle Noten bereits feststanden.

Nur über Herrn Lis Gesicht sah ich einen Anflug von Sorge oder Zweifel huschen. Obwohl ich ihn seit Kindertagen kannte, war es für mich immer noch schwer, in seinen unbewegten asiatischen Gesichtszügen zu lesen. Normalerweise konnte ich mich ziemlich gut in andere hineinversetzen und glaubte manchmal sogar zu hören, was sie dachten. Das klappte am besten, wenn ich jemanden sehr gut kannte. Mit großer Sicherheit konnte ich spüren, ob jemand log oder die Wahrheit sagte. Bei Herrn Li versagten meine Fähigkeiten. Aber gerade war ich mir ziemlich sicher, dass er mich und meine Ausrede durchschaut hatte. Was nicht weiter verwunderlich war. Schließlich hatte er selbst mich im Gedankenhören und Aurafühlen unterrichtet. Die Methode beruhte auf Intuition und guter Detailbeobachtung. Die meisten menschlichen Reaktionen waren vorhersehbar. Tiere waren wesentlich komplexer.

»Lernen ist gut«, nickte er mir zu. »Aber man muss sein Wissen auch anwenden können, Anna.«

Was auch immer er damit andeuten wollte. Herr Li sprach gerne in Rätseln. Direkte Kommunikation war ihm zu unkultiviert und zu brutal.

Auch jetzt senkte er den Blick und begann, einen großen Kochtopf sauber zu schrubben.

»Sei auf der Hut«, warnte er mich noch und ich fragte mich, was er damit meinte. Egal, schließlich plante ich keine wilden Abenteuer, ich wollte einfach nur lesen. Dabei würde ich mich schon nicht verirren, ertrinken oder verloren gehen.

Ungesehen entwischte ich durch die Klosterpforte ins Freie. Eigentlich lautete eine der vielen Regeln, die ich befolgen sollte, dass ich nicht allein das Klostergelände verlassen durfte.

Das klingt jetzt wieder, als wäre ich hier eingesperrt, was natürlich nicht stimmte. Aber es fühlte sich, je älter ich wurde, immer stärker so an. Ich hatte eine Mutter und 16 Omas. Die zum Teil hochbetagten Nonnen kannten mich seit meiner Geburt und da ihnen selbst die Mutterfreuden versagt oder erspart geblieben waren, kümmerten sie sich mit vereinten Kräften um mich und mein Wohlergehen. Wobei sie nicht gerade die modernsten pädagogischen Erkenntnisse zugrunde legten. Das war manchmal ganz schön anstrengend, 17-fach überbehütet und überbemuttert! Wenn das mal keine psychischen Schäden verursachte! Im Laufschritt hastete ich am Gästehaus und Herrn Lis Wohnung vorbei.

Nein, ich war sogar 18-fach überbehütet, denn unser Koch sorgte sich ebenfalls um mein Wohlergehen – wenn auch auf seine Art. Er vertrat dabei eher die sportliche Seite. Trotzdem hatte auch er eine ganze Liste von Regeln aufgestellt und unterrichtete mich, seit ich laufen konnte, in Mentaltraining und unterschiedlichen asiatischen Selbstverteidigungs- und Kampftechniken. Die Nonnen und meine Eltern fanden Sport und Bewegung wichtig und Herr Li hatte ihnen erklärt, dass die Übungen halfen, gesund und stark zu werden. Was wir da genau machten (selbst wenn wir mit Lanzen oder Stöcken aufeinander losgingen), interessierte sie nicht. Im Kloster war man gewohnt Vorhandenes zu nutzen. Hätte Herr Li mir Ballett oder Tischtennis beigebracht, wären sie bestimmt auch einverstanden gewesen. Hauptsache, ich hatte genügend Bewegung. Denn Sport soll für Kinder ja wichtig sein. Chinesisch kochen und mit Stäbchen essen habe ich mir übrigens auch von Herrn Li abgeschaut.

Als ich noch jünger war, habe ich es sehr genossen, dass immer jemand Zeit für mich hatte. Aber inzwischen hätte ich ein bisschen mehr Privatsphäre bevorzugt. Immer öfter fühlte ich mich kontrolliert und überwacht und dieses ungute Gefühl nahm zu. Muriel nannte es mein Gefängnisleben. Normalerweise lachte ich darüber. Aber heute fehlte mir im Kloster die Luft zum Atmen. Ich wollte ungehorsam sein.

Schon länger hatte ich beschlossen, mir einen geheimen Rückzugsplatz außerhalb der Klostermauern zu suchen, wo ich unbeobachtet war, in Ruhe lesen oder einfach nur den Wolken bei ihrer Reise über den Himmel zuschauen konnte. Bei kurzen, heimlichen Spaziergängen hatte ich die Umgebung abseits der üblichen Wege erkundet und schließlich vor einer Woche den perfekten Ort gefunden. Er lag nahe genug am Klostergelände, um ihn schnell zu erreichen und gehörte doch ganz allein mir. So stellte ich es mir wenigstens vor. Niemand wusste davon, nicht einmal Muriel. Allein zu sein war meine Freiheit.

Auf einer Hügelkuppe hinter dem Kloster wuchs seit Hunderten von Jahren eine Linde. Sie war gewaltig wie ein Haus und spendete großzügig Schatten. Selbst jetzt im Hochsommer war es dort angenehm kühl, da der Wind sanft und ungehindert über den Hügel streichen konnte. Außerdem hatte man von hier oben einen fantastischen Ausblick über die hügelige Landschaft und das Kloster.

Die freie Sicht rundherum war wunderschön und verhinderte, dass sich mir jemand unbemerkt nähern und mich bei meiner blutrünstigen Lektüre überraschen konnte. Es war nämlich besser, wenn mich alle weiterhin für ein braves Mädchen hielten. Das machte mein Leben erheblich angenehmer und meine kleinen Fluchten einfacher. Ich blieb nie zu lange weg.

Munter vor mich hin summend, freute ich mich über den sonnigen Tag. Der Himmel war einfarbig tiefblau. So als hätte ein Maler ein paar Kübel Azurblau da oben ausgeschüttet und flächendeckend im Himmelsgewölbe verteilt. Die Wolken hatte er dabei vergessen.

Nachdem ich ein kurzes Stück bergauf gelaufen war, blickte ich mich um, setzte meine Sonnenbrille auf und hörte den zirpenden Grillen zu. Weit und breit war niemand zu sehen, genau wie ich es erhofft hatte.

Unter der großen Linde zog ich Muriels Buch aus der Tüte und stellte fest, dass meine Freundin mal wieder an alles gedacht hatte. Sie sorgte sich um meine sommerliche Bräune und hatte mir fürsorglich ihren roten Bikini eingepackt. Prüfend beäugte ich den leichten Stoff. Bei unserem Priester wäre dieses Kleidungsstück vermutlich als Höllenkram durchgefallen. Was nicht hieß, dass es ihm nicht gefallen hätte. Ohne Muriel wäre ich schon längst vor Langeweile und Vitamin D Mangel eingegangen.

Normalerweise wäre es mir unangenehm gewesen, mich im Freien umzuziehen. Aber nach der heutigen Moralpredigt sehnte ich mich förmlich nach Grenzüberschreitungen und streifte meine Sonntagskleidung ab. Sorgfältig faltete ich die weiße kurzärmelige Bluse, den geblümten Sommerrock und meine Unterwäsche. Nackt stand ich unter der Linde und schlüpfte eilig in den Bikini. Erfolglos versuchte ich, die wenigen Quadratzentimeter roten Stoffs zurechtzuzupfen, was trotz des hohen Elastananteils unmöglich war. Das Gewebe war bis aufs Äußerste gedehnt und die Nähte wurden auseinandergezogen. Mehr ging nicht. Der Bikini war zu klein, aber heute Nachmittag unter meinem Baum war mir das egal. Ich hätte hier sogar nackt bleiben können und niemand hätte mich gesehen oder wäre von meinem Anblick verwirrt worden.

Dann machte ich es mir im hohen Gras gemütlich. Die Halme piksten in meine Haut. Aber es wäre zu auffällig gewesen, eine Decke oder ein Handtuch mitzunehmen.

Ich streckte mich aus und dachte mal wieder über mein Leben nach. Grundsätzlich war ich damit zufrieden. Ich liebte meine große, kleine, skurrile Familie. Zwei Mütter (die Klosterchefin wurde von allen Mutter Hildegard genannt), mehr Schwestern, als sonst jemand auf dieser Welt, einen Papa im Himmel und der exotische Herr Li. Wenn ich es mir recht überlegte, war er so etwas wie mein Personal Trainer, der sowohl Nasigoreng kochen als auch gleichzeitig mit zwei Schwertern kämpfen konnte. Das klang eigentlich aufregend, aber ehrlicherweise konnte es hinter dem Mond kaum öder und ereignisloser sein als hier, da war ich mir sicher. Versteckt im hohen Gras träumte ich von einem Urlaub am Meer, Sand, Palmen, Kokosnüssen, Delfinen, ausgelassenen Partys, entspannter Musik, dem Rauschen der Wellen. Einfach weit weg sein. Neues erleben, mich verlieben.

Warum sehnt man sich immer nach dem, was man nicht hat und was im Moment unmöglich zu erreichen ist? Warum fiel es mir so schwer zufrieden zu sein? Selbst wenn der jetzige Augenblick vollkommen war.

Die langen Grashalme, die sich sanft im Wind wiegten, kitzelten mich. Ich blickte nach oben und betrachtete die ausladenden Äste der Linde. Immer wieder durchbrachen strahlende Sonnenflecken das wogende grüne Blättermeer. Ich schloss die Augen und hörte dem Spiel zwischen Wind und Blättern zu. Was sie sich wohl zu erzählen hatten? Linde statt Palme ging schon in Ordnung.

Ein leises Räuspern ließ mich aufschrecken und als ich die Augen aufschlug, stand direkt neben mir, an die Linde gelehnt, ein junger Mann. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine verwaschene Jeans. Lässig stützte er einen Fuß am Baumstamm ab und drehte einen Grashalm zwischen den Fingern. Dabei ließ er mich nicht aus den Augen.

Wie war das möglich? Ich musste eingeschlafen sein, denn ich hatte ihn nicht gehört. Woher war er gekommen? Vom Kloster herauf?

Als wäre in meinem Körper ein Alarmknopf gedrückt worden, begann mein Herz panisch zu hämmern. Mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre er vor mir da gewesen, lächelte er mich an und zeigte mir seine strahlend weißen Zähne. Ich schluckte, weil mein Mund schlagartig ausgetrocknet war und ich heißen Wüstensand zwischen meinen Zähnen knirschen hörte.

Seine Präsenz war gewaltig. Ich konnte ihn auf einen Schlag riechen, sehen, hören und fühlen. Seit ich mich erinnern kann, nehme ich die Gegenwart von Menschen sehr unterschiedlich wahr. Manche Personen sind für mich wie helles, leuchtendes Licht, andere wie ein zarter, flüchtiger Windhauch oder ein spezifischer Geruch.

Er war alles zugleich. Er war ein Feuerwerk für meine Sinne: verstörend, betörend, alarmierend. Instinktiv hob ich meine rechte Hand vor die Augen, um sie vor seinem Anblick abzuschirmen.

Er konnte noch nicht lange da sein. Ich hätte ihn schon früher spüren müssen. Wie hatte er mir unbemerkt so nahekommen können? Fragen wirbelten durch meinen Kopf, aber meine Gehirnzellen konnten die Informationsflut, die von dem Unbekannten ausging, nicht verarbeiten. Erschrocken und gleichzeitig fasziniert betrachtete ich ihn, weiterhin ratlos, woher er gekommen war.

War er vom Himmel gefallen? Aus dem Nichts aufgetaucht? Oder war er nur ein Traumbild? Tatsächlich fühlte ich mich benommen, aber ich war sicher, dass ich die ganze Zeit über wach gewesen war.

Als würde der Mann meine wirren Gedanken abwarten, blieb er am Baum stehen und drehte den Grashalm beiläufig zwischen den Fingern. Er war schlank und groß, so schien es mir wenigstens, da ich immer noch ausgestreckt am Boden lag.

»Hallo, junge Frau«, grüßte er schließlich freundlich und unterbrach meine Überlegungen.

Himmel, was ging hier vor! Seine Stimme war angenehm tief und voll. Ich verharrte in Schockstarre und glotzte ihn an, als wäre er der erste Mann auf Erden. Wobei zu meiner Ehrenrettung gesagt werden muss, dass sich meine bisherigen Kontakte mit dem männlichen Geschlecht, von meinem Vater und Herrn Li mal abgesehen, auf ein paar picklige Ministranten mit schwitzigen Händen, Lehrer kurz vor der Mumifizierung, fromme Besucher des Klosters oder ruhebedürftige Kursteilnehmer des klösterlichen Bildungszentrums und unseren wirren Pfarrer beschränkt hatten. Die meisten Männer, die ich kannte, waren kurz gesagt entweder uralt, sonderbar oder lebten zölibatär.

Erschwerend kam hinzu, dass ich nicht nur hinter Klostermauern lebte, sondern dass die Schule, die dem Kloster angeschlossen war, eine reine Mädchenschule war.

»Geht es Ihnen gut?«, fragte der Mann spöttisch, da ich bewegungslos wie ein toter Fisch auf dem Trockenen vor ihm lag.

Seine Stimme hatte sich verändert. Sie war sowohl einschmeichelnd weich als auch fordernd hart. Aber ich bekam immer noch keinen Pieps heraus, so gebannt war ich von seiner Gegenwart. Mein Innerstes zitterte, bebte, glühte, fror und schrie um Hilfe. Und das alles gleichzeitig!

Jetzt wäre Muriel unschlagbar gewesen. Ihr hätte es nicht einmal in Gegenwart eines Vampirs, eines Dämons oder des amerikanischen Präsidenten die Sprache verschlagen. Der Gedanke an meine Freundin tat mir gut und beruhigte mich ein wenig.

Es schien mir, als wäre der Mann von zarter Dunkelheit umgeben. Das Licht um ihn wirkte gedämpft, fast so als würde er es aufsaugen. Aber meine Wahrnehmung war vermutlich von dem starken Hell-Dunkel-Kontrast beeinträchtigt. Der Unbekannte stand im Schatten des gewaltigen Lindenstammes und meine Augen mussten gegen die helle Sonne anblinzeln, die durch die Blätter stach.

Ich war nicht eingeschlafen. Dieser Gedanke ließ mir keine Ruhe – meine Sinne hatten mich im Stich gelassen. Der Mann stand nicht mehr als dreißig Zentimeter von mir entfernt und ein kleiner Schritt hätte gereicht, dass sein Fuß meinen Arm berührt hätte. Er trug keine Schuhe und wackelte ungeduldig mit seinen schlanken Zehen. Seine Anwesenheit war mehr als bedrängend und gleichzeitig unbeschreiblich aufregend.

Endlich bündelten sich meine verwirrten Gedanken zu einer Frage und ich stammelte wenig einfallsreich: »Ah, ja, hallo. Wo kommen Sie denn her?«

Obwohl er nur wenig älter war als ich, schien er mir uralt. Ein Du wäre mir nicht über die Lippen gekommen.

»Von unten«, erwiderte er mit einem überheblichen Grinsen.

»Von unten«, wiederholte ich verständnislos und starrte ihn an.

Er deutete mit seiner rechten Hand vage nach Süden. »Ich bin den Hügel hinaufgewandert, weil ich mir dachte, hier könnte es ein besonders schönes, einsames, schattiges Plätzchen geben«, erklärte er. »Aber mit einsam habe ich mich getäuscht. Dafür ist die Aussicht schöner, als ich erwartet hatte, wirklich beeindruckend«, fügte er grinsend hinzu.

Dabei wanderte sein Blick über mich, als befände ich mich in einem Nacktscanner, wobei der bei Muriels knappem Bikini nicht mehr nötig gewesen wäre. Jetzt erst wurde mir bewusst, dass ich so gut wie nichts anhatte. Mir brach augenblicklich kalter Schweiß aus und meine Wangen machten dem roten Stofffetzen farblich Konkurrenz.

Ausgerechnet heute musste er auftauchen! Die letzten Tage hatte ich meine kleinen Alltagsfluchten hier in normaler, unverfänglicher Sommerkleidung verbracht. Wie der Fremde überlegen auf mich herabschaute, ging mir entschieden zu weit. Ungelenk rappelte ich mich auf und hoffte nur, dass dabei der Bikini an Ort und Stelle blieb.

Auch wenn der mysteriöse Besucher immer noch um einiges größer war als ich, fühlte ich mich besser so, wenn auch nicht viel.

»Bleiben Sie nur liegen. Ich will Sie nicht vertreiben und werde Ihnen nicht zu nahe treten«, wehrte er förmlich ab. Dabei ruhte sein Blick unverschämterweise auf meinem Busen, was seine Worte geradezu lächerlich machte.

Muriels Bikini als knapp zu bezeichnen, war eine Untertreibung. Er war schlicht und ergreifend drei bis vier Nummern zu klein, mir wenigstens. Muriel war klein und mager wie ein Gerippe. Mich beschrieben die Worte kräftig oder muskulös besser.

Muriel beneidete mich um meine ausgeprägte Oberweite und meine weiblichen Kurven. Ich hätte ihr gerne davon abgegeben, aber der liebe Gott beschenkt eben alle auf seine Weise.

»Ich ruh mich nur kurz aus, dann bin ich auch schon wieder weg.« Mit diesen Worten setzte er sich im Schneidersitz auf den Boden und lehnte sich mit dem Rücken gemütlich an den Stamm. Jetzt schaute er zu mir auf, was mir auch nicht gefiel. Seine Augen ruhten auf mir, als wäre ich eine Attraktion in der Zirkusmanege. So fühlte ich mich wenigstens und dachte dabei nicht an hübsche Artistinnen, sondern eher an tollpatschige Clowns oder galoppierende Nilpferde.

Im Gegensatz zu mir war er vollständig angezogen. Er spielte mit den Grashalmen, die am Stamm der Linde wuchsen und ließ sie durch seine langen, schlanken Finger gleiten. Mir wurde übel. Ich hätte mittags auf das Dessert verzichten sollen. Aber bei Eiscreme konnte ich nie widerstehen. Hektisch bückte ich mich, was ihm bestimmt neue, erfreuliche Einblicke ermöglichte, kramte nach meiner Bluse und zog sie mir eilig über den Kopf.

Währenddessen hatte er sich mein Buch genommen und blätterte darin. »Ah, Vampirgeschichten. Zurzeit wieder mal ein beliebtes Thema«, stellte er herablassend lächelnd fest.

Ich fühlte mich kaum besser und stieg in meinen Rock.

»Macht Ihnen das keine Angst?«, fragte er und seine Augen blitzten auf.

Mein Herz raste erneut oder immer noch, meine Hände waren feucht und mein Blutdruck ein Fall für unverzügliche, ärztliche Notfallmaßnahmen. Beinahe hätte ich Ja gesagt, denn der Unbekannte machte mir unerklärlicherweise Angst, obwohl er sich zuvorkommend und höflich benahm. Er siezte mich, als wäre ich erwachsen. Trotzdem war mir klar, dass er mich nicht ernst nahm und mit mir spielte.

»Was?«, fragte ich stattdessen, während ich beim Versuch, den Rock hochzuziehen, auf dem Saum stand und fast umgefallen wäre. Gleichgewicht suchend hielt ich mich am Stamm der Linde fest.

»Dämonen, Vampire, Untote, die immer das hübscheste Mädchen beißen wollen?«, fragte er und suchte dabei meinen Blick.

Plötzlich spürte ich, dass er versuchte, mich nicht nur äußerlich zu mustern, sondern auch meine Gedanken auszuspionieren. So massiv hatte ich das noch nie erlebt. Sein Angriff war brutal und direkt. Obwohl ich noch mit dem Reißverschluss meines Rockes kämpfte, reagierte ich instinktiv. Dank jahrelangen Mentaltrainings und Herrn Lis Strategien konnte ich mein Innerstes blitzschnell verbergen. Für wirkungsvolle Selbstverteidigung war das unerlässlich. Ich erwiderte seinen Blick, was höllisch anstrengend war. Aber es gelang mir.

Erstaunt hob der Mann die Augenbrauen. Damit hatte er offensichtlich nicht gerechnet.

»Das sind nur Geschichten«, erwiderte ich schnell und schaute weg.

Sein arrogantes Grinsen wurde breiter. Er legte das Buch auf den Boden. »Was macht Sie da so sicher? Diese Geschichtenhalten sich hartnäckig. Buch um Buch wird darüber geschrieben. Es gibt sogar ein paar gute Filme. Wenn da nicht etwas Wahres dran ist ...« Er ließ den Satz drohend in der Sommerhitze vibrieren.

Ich hatte die maximale Pulsfrequenz erreicht. Vor meinen Augen begann es verdächtig zu flimmern. Das Gespräch wurde zunehmend gefährlich. Ich bezweifelte, dass es jemals harmlos gewesen war.

»Und Sie sind ein überaus hübsches Mädchen.«

Überflüssig zu erwähnen, wo er bei diesen Worten hinschaute. Der süße Duft der Lindenblüten, den ich normalerweise mochte, war für mich kaum noch auszuhalten. Ich atmete hektisch durch den Mund. Konnte man von einer Sekunde zur nächsten allergisch reagieren?

»Lange blonde Haare, klare Augen, ein junger, kräftiger Körper, makellose Haut, warm und lebendig. Richtig leckeres Vampirfutter«, fügte er in unangenehmem Tonfall hinzu.

Ich japste nach Luft. War das ein Kompliment oder eine Drohung? Wollte er mir mit seinen Anspielungen Angst einjagen? Sollte ich weglaufen? Aber entweder konnte oder wollte ich das nicht. In diesem Punkt war ich mir nicht ganz sicher. Bei einer Verfolgungsjagd wäre ich ihm vermutlich unterlegen gewesen. Er wirkte sportlich und stark. Ich konnte seine Kraft in der Sommerhitze pulsieren sehen, was ich bisher nur von Herrn Li kannte. Warum sollte er mich überhaupt verfolgen? Was war hier eigentlich los? Hatte ich einen Sonnenstich?

Der Unbekannte beobachtete mich, wobei sein Blick immer wieder auf Höhe meines Herzens hängen blieb.

»Wohnen Sie unten im Kloster?«, fragte er beiläufig. Seine Augen waren blau, funkelten spöttisch und ließen mich keine Sekunde los, so als wollte er keine meiner Reaktionen verpassen, was mich noch mehr verunsicherte – wenn das überhaupt möglich war.

Trotzdem hatte ich es endlich geschafft, meine Bluse in den Rock zu stopfen, und spürte, wie mir einzelne Schweißperlen über den Rücken rannen. So viel Mühe hatte mir das Anziehen noch nie bereitet. Auch mir fiel es schwer, meinen Blick von ihm zu lassen. Seine Haare waren dunkelblond, was eigentlich keine sehr attraktive Haarfarbe war, bei ihm aber nicht anders hätte sein können. Ich nickte.

»Das dachte ich mir schon, weil Sie so schüchtern und zurückhaltend sind. Und dann diese Kleidung! Wie heißen Sie denn?«, fragte er höflich, fast desinteressiert. Es war bestimmt schwer, mit mir ein vernünftiges Gespräch zu führen. Außer einsilbigen Antworten brachte ich nichts über meine spröden, ausgedorrten Lippen. Ich konnte mich kaum auf das Gespräch konzentrieren. Warum hatte ich nichts zu trinken mitgenommen?

»Anna.« Ich setzte mich zu ihm auf den Boden, wobei ich den Abstand zwischen ihm und mir vergrößerte. »Anna Konda«, fügte ich hinzu.

Ungläubig beugte er sich vor und rückte näher. Das war definitiv sehr nah und es fehlte nicht mehr viel und ich hätte seinen Atem in meinem Gesicht gespürt.

»Das ist ein Witz, oder?«, fragte er. »Sie wollen mich auf den Arm nehmen?«

Ich antwortete nicht.

»Anakonda«, wiederholte er prüfend. Dann breitete sich ein diabolisches Grinsen auf seinem Gesicht aus und schließlich wurde sein ganzer Körper von Lachen geschüttelt. So ein Lachen hatte ich bisher nur in Filmen gehört. Jedes noch so kleine Härchen meines Körpers hatte sich aufgerichtet. Jetzt war eindeutig der richtige Moment wegzulaufen. Aber das grausige Lachen verschwand plötzlich, als hätte jemand das Licht ausgeknipst.

»Wie die hübsche Würgeschlange?«, erkundigte er sich mit neutraler Stimme.

»Nein. Mit drei N«, antwortete ich genervt. Der Witz war nicht neu und gut war er noch nie gewesen. »Meine Eltern heißen Konda. Ich bin am 26. Juli, dem Namenstag der heiligen Anna geboren und habe deshalb diesen Namen bekommen«, setzte ich zur Erklärung an. »Das Wortspiel ist Zufall.«

»So, so, Zufall«, wiederholte er nachdenklich. »Der 26. Juli, also. Etwas spät. Ein seltsamer Zufall, wo Sie doch im Kloster leben.«

»Wie meinen Sie das?«

Er hatte einen Kieselstein vom Boden aufgehoben und kratzte Staub und Erdreste von dem weißen Steinchen ab. »Normalerweise sind Schlangen bei Christen eher unbeliebte Tiere, die dazu verdammt sind, in Erde und Dreck zu kriechen.« Er musterte den Stein, der jetzt sauber und glatt war. »Daher wundert mich die Namenswahl. Die Schlange als das Tier der Versuchung, am Baum der Erkenntnis und so. Sie wissen bestimmt, was ich meine.« Er warf das Steinchen hoch und fing es wieder auf.

»Nicht ganz«, gab ich vor. Aber ich war in einem Kloster aufgewachsen und wusste nur zu gut, wofür die Schlange stand. Für den Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies und Eva war die Schuldige gewesen, die sich von der Schlange hatte verführen lassen. So hatte ich meinen Namen noch nie betrachtet. Wieso hatten diese gottesfürchtigen Frauen zugelassen, dass ich den Namen einer Schlange trug? Warum hatten die Nonnen meine Eltern nicht darauf hingewiesen?