9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Was uns die Vergangenheit zu erzählen hat

"Ich hatte ein tolles Leben", erzählt Arthur Kern und meint seine Kindheit in Wien – bis zu jenem Moment, als er 1939, gerade mal zehn Jahre alt, jäh von seiner Familie getrennt wird. In der Hoffnung, ihn vor dem Holocaust zu bewahren, schicken ihn seine jüdischen Eltern mit einem Kindertransport in die Fremde – ein traumatisches Erlebnis für den Zehnjährigen. Zwar kann er sich über Frankreich nach Amerika retten, doch seine Familie wird er nicht mehr wiedersehen.

60 Jahre später: Bei einem Besuch der Wiener Wohnung seiner Kindertage lernt Arthur die elfjährige Lilly Maier kennen. Eine schicksalhafte Begegnung für beide, die nicht nur Lillys weiteres Leben prägt, sondern auch dazu führt, dass Arthur ein spätes Vermächtnis seiner Eltern zuteil wird …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 507

Ähnliche

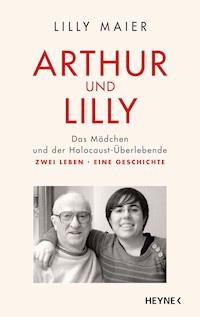

LILLY MAIER

ARTHUR

UND

LILLY

Das Mädchen und der Holocaust-Überlebende

ZWEI LEBEN · EINE GESCHICHTE

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalt keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Nicht alle Inhaber der Rechte an den abgebildeten Fotografien konnten ermittelt werden. Sollten in Einzelfällen Ansprüche bestehen, so bitten wir um Nachsicht und gegebenenfalls Mitteilung an den Verlag.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright © 2018 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Anja Freckmann

Bildredaktion: Sabine Kestler

Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München, unter Verwendung eines Fotos von S. Kern

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-22864-4V001

www.heyne.de

Für Frieda und Hermann Kernberg,

die die Stärke, Liebe und Weitsicht hatten,

ihren Sohn alleine in die Fremde zu schicken –

und ohne die ich Arthur nie kennengelernt hätte.

INHALT

Prolog

Teil 1 – Wien

»Wir hatten ein tolles Leben!«

Die Kinder rausholen

Abschied von Wien

Teil 2 – Frankreich

Die Kindertransporte

Ankunft in Paris

Villa Helvetia

Ernst Papanek: Mehr als nur ein Lehrer

Die Villa La ChesnaieinEaubonne

Der Sommer 1939

Kriegsbeginn

Flucht in den Süden

Château de Montintin

»Es ist vraiment zum Kotzen«

Amerika als letzte Hoffnung

Reise in die Freiheit

S.S. Mouzinho

Teil 3 – New York

Ankunft in New York

Das Schicksal von Frieda, Hermann und Fritz Kernberg

Eine Jugend in New York

Aus Oswald wird Arthur

Ein Wiener Mädchen

Teil 4 – Los Angeles

Die Kerns

Das große Wiedersehen

Ein Leben nach dem Kindertransport

Arthur und seine Familie

Ein Päckchen aus der Vergangenheit

Briefe in den Himmel

Epilog

Anmerkungen

Danksagung

Bildnachweis

Prolog

Ich schreibe dieses Buch fast fünfzehn Jahre nach meinem ersten Treffen mit Arthur und Trudie Kern. Von Zeit zu Zeit denke ich gerne an jenen Märztag zurück, an dem die Vögel sangen und die Knospen an den Bäumen den Frühling ankündigten. Niemand von uns wusste damals, wie sehr diese Begegnung unser aller Leben beeinflussen würde – und wie eine Wohnung in Wien unsere Familien für immer verbinden würde.

Arthur nannte unser erstes Treffen später »eines der Highlights seines Lebens«. Im Englischen gibt es die nostalgische Redewendung »you can never go home again«, du kannst niemals wieder nach Hause gehen. Gemeint ist damit nicht eine örtliche Beschreibung, sondern ein Gefühl von Vergänglichkeit, das es uns nicht erlaubt, in unsere Vergangenheit zurückzukehren. »Aber ich kehrte zurück«, erzählte Arthur mir vor einigen Jahren mit einem Strahlen im Gesicht. »Und es war wunderbar.«

***

Die Gussenbauergasse in Wien ist eine verschlafene, kleine Straße im Alsergrund, dem 9. Gemeindebezirk. Selbst die Taxler, wie man Taxifahrer in Wien nennt, kennen die nach dem Chirurgen Carl Gussenbauer benannte Gasse nur selten. In wenigen Minuten geht man von hier zu Fuß zum Donaukanal oder zum Palais Liechtenstein, einem der vielen Prachtbauten, die Wien seinen imperialen Charme verleihen. Die Gussenbauergasse selbst besteht nur aus sechs Häusern, fünf von ihnen wurden um die Jahrhundertwende erbaut, in den 1920ern folgte dann noch ein großer Gemeindebau, der Sigmund-Freud-Hof. Von außen betrachtet am prunkvollsten ist die Gussenbauergasse 1, ein 1911 erbautes Eckhaus mit steinernen Verzierungen. Wie in alten Wiener Häusern üblich, heißt der erste Stock hier Mezzanin, sodass das fünfstöckige Gebäude offiziell nur vier Etagen zählt und die Erbauer bei der um 1900 gängigen Stockwerksteuer sparen konnten. Das Haus hat schon bessere Tage gesehen, aber die Wohnungen protzen noch immer mit hohen Wänden, weitläufigen Räumen und stuckverzierten Decken.

Von 1999 bis 2011 – meine gesamte Schulzeit über – habe ich gemeinsam mit meiner Mutter im Mezzanin in der Gussenbauergasse 1 gewohnt. Am Anfang war unser Zuhause eine ganz normale Wohnung – doch all das änderte sich am 30. März 2003, dem Tag, als uns Arthur und Trudie Kern besuchten.

***

Der 30. März 2003 war ein Sonntag und einer der ersten warmen Frühlingstage des Jahres. Wohin man auch blickte, unsere ganze Wohnung glänzte – bis hin zu meinem Kinderzimmer, das ich in langwieriger Arbeit vom Chaos einer Elfjährigen in ein Paradebeispiel an Ordentlichkeit verwandelt hatte. All meine Bücher standen gerade in meinem Regal, meine Kuscheltiere saßen aufgereiht auf meinem Stockbett, und die frisch gewaschenen roten Leinenvorhänge verströmten einen feinen Geruch nach Waschmittel. Meine Mutter und ich waren gerade auf dem Weg in die Küche, da läutete es auch schon: Trudie und Arthur Kern standen vor der Tür.

Arthur sah aus wie ein typischer 75-jähriger Amerikaner: Ein kurzer weißer Haarkranz umrundete seine Halbglatze, er trug eine marineblaue Hose, eine Brille mit großen runden Gläsern und ein grau gestreiftes Poloshirt, das seine kalifornische Bräune zur Geltung brachte. Dass er gerade einen Transkontinentalflug hinter sich hatte, merkte man dem pensionierten Raketentechniker überhaupt nicht an. Stattdessen leuchteten seine Augen, als er kurz nach der Begrüßung mit kräftigen Schritten durch unsere Wohnung ging. »Das war das Klavierzimmer!«, rief er begeistert, als er mein Kinderzimmer betrat.

Mein Kinderzimmer war tatsächlich einmal ein Klavierzimmer gewesen – in den 1930er-Jahren. Als kleiner Junge wuchs Arthur in derselben Wohnung auf, in die meine Mutter und ich Jahrzehnte später zogen. Und nach über sechzig Jahren sah er die Räume nun zum ersten Mal wieder!

Für den Amerikaner stellte der Besuch seiner alten Wohnung eine Reise in die Vergangenheit dar, eine Erinnerung an eine idyllische Kindheit auf einem anderen Kontinent und in einer anderen Zeit. Einer Zeit, zu der er noch einen anderen Namen trug: Oswald Kernberg.

***

Oswald Kernberg, oder Ossi, wie er von seiner Familie gerufen wurde, wohnte in der Gussenbauergasse 1 gemeinsam mit seinem älteren Bruder Fritz, seinen Eltern Frieda und Hermann und einem Kindermädchen. Die Kernbergs führten das gute Leben einer wohlhabenden jüdischen Bürgerfamilie im Wien der Zwischenkriegszeit. Hermann Kernberg besaß und leitete eine Strickwarenfabrik, in der auch seine Frau Frieda arbeitete. Die Familie reiste viel – zum Skifahren an den Semmering, auf Kur oder zum Sommerurlaub nach Italien. Doch all das änderte sich schlagartig mit dem »Anschluss« Österreichs an Nazideutschland. Nur das jüngste Mitglied der Familie, Oswald, sollte den Holocaust überleben.

1941 wurden Frieda und Hermann gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn Fritz nach Opole in Polen deportiert. Bereits zwei Jahre zuvor war es den Eltern jedoch gelungen, den jüngsten Sohn Ossi auf einem sogenannten Kindertransport in die Freiheit zu schicken. Der Zehnjährige kam alleine nach Frankreich, wo er gemeinsam mit anderen jüdischen Flüchtlingskindern in verschiedenen Kinderheimen lebte. Französische Adelsfamilien finanzierten die Heime, der österreichische Exilpädagoge Ernst Papanek leitete sie.

Als die deutsche Wehrmacht in Frankreich einfiel, evakuierte man die Kinder hastig in den unbesetzten Süden des Landes. Aber auch dort waren sie nicht sicher. Unter größter Anstrengung gelang es internationalen Hilfsorganisationen schließlich, Oswald und 250 weitere Kinder auf einem zweiten Kindertransport nach Amerika zu retten. 1941 reiste der Junge von Portugal aus nach New York, auf einem der letzten Schiffe, das Europa noch verlassen konnte.

Kurz nach seiner Ankunft in New York erhielt Ossi einen Brief von seiner Familie, der Glückwünsche zu seinem 13. Geburtstag und zu seiner Bar-Mizwa enthielt. »Und nun mein goldiges süßes Burli, bitte ich meine innigsten Gratulations- und Segenswünsche zu diesem Deinem grossen Festtage entgegen nehmen zu wollen«, schrieb Hermann Kernberg seinem Sohn aus dem Ghetto in Polen. »Möge dir Dein Glück so leuchten und scheinen wie die Sterne am Himmel, und möge es uns beschieden sein, Dich in unsere Arme baldigst schließen zu können, und Dir das Leben so zu verschönern, wie wir es immer dir zu verschönern bemüht waren.«

Dieser Brief war das letzte Lebenszeichen von Oswalds Familie.

***

Über sechzig Jahre später erzählte uns Arthur, der damals schon lange nicht mehr Oswald hieß, während unseres gemeinsamen Rundgangs durch unsere Wohnung seine Familiengeschichte. In einem kleinen Notizbuch notierte sich Arthur gewissenhaft jedes Detail der Wohnung und erweckte mit seinen Beschreibungen die Räume seiner Kindheit zum Leben. Mein Zimmer war in den 1930ern das Klavierzimmer gewesen, das Büro meiner Mutter beherbergte damals das Esszimmer, in unserem Wohnzimmer schliefen einst Frieda und Hermann Kernberg, und der schmale angrenzende Raum, den meine Mutter als Schlafzimmer nutzte, diente früher als Kinderzimmer. In dem Zimmer links von der Küche lebte einst das Kindermädchen, und die langen Flure, die typisch für Wiener Altbauwohnungen sind, wurden von Ossi gerne als Fahrradstrecke verwendet, allerdings nur, wenn seine Mutter nicht in der Nähe war.

Zurück in meinem Kinderzimmer ertönte plötzlich Für Elise, Beethovens berühmtes Klavierstück, das er zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Wien komponiert hatte. Über sechzig Jahre nachdem die Kernbergs mit Gewalt gezwungen worden waren, ihre Wohnung zu verlassen, füllte wieder Musik das ehemalige »Klavierzimmer«. Die Melodie kam aus einer Spieluhr in Form eines kleinen goldverzierten Pianos. Dicke Barockengelchen mit weißen Flügeln, pinken Gesichtern und dick aufgetragenem Lächeln bewegten sich zur Musik. Sobald die Musik aufhörte und die Engelchen stillstanden, brauchte es nur drei oder vier Umdrehungen, um die Spieluhr wieder zum Laufen zu bringen. Trudie und Arthur hatten sie mir mitgebracht – als Erinnerung an das Klavier, das einst in meinem Zimmer gestanden hatte.

Schließlich gingen wir ins Wohnzimmer, um den Marmorkuchen zu essen, den meine Mutter gebacken hatte. An unserem Esstisch erzählte uns Arthur seine Geschichte. Das dreistündige Gespräch fand in einem lustigen Sprachenmix aus Deutsch und Englisch statt: Ich lernte damals erst seit einem Jahr Englisch, und Trudie war zwar wie ihr Ehemann gebürtige Wienerin, erinnerte sich aber nach einem halben Jahrhundert in Amerika kaum noch an die deutsche Sprache. »Speak German«, forderte Arthur seine Frau immer wieder auf. Er selbst beherrschte seine Muttersprache noch fast fließend, auch wenn er mit einem Schmunzeln im Gesicht erklärte, dass er das Vokabular eines Zehnjährigen besaß – das Alter, in dem er Wien verlassen musste.

Jener Märztag im Jahr 2003 war schon Arthurs zweiter Versuch, die Wohnung seiner Kindheit wiederzusehen. Bei seinem ersten Wienbesuch in den 1970ern hatte er es nicht einmal geschafft, in das Gebäude hineinzukommen. Als er nun eine zweite Reise nach Wien plante, bat er ein befreundetes österreichisches Ehepaar, das er auf einer Reise in die Türkei kennengelernt hatte, um Hilfe. Im Herbst 2002 standen Brigitte und Fritz Kodras dann unangemeldet vor unserer Tür und brachten das Anliegen ihres Freundes vor. Meine Mutter lud Arthur und Trudie daraufhin sofort zu uns ein. Wir wussten, dass ein Besuch seiner alten Wohnung für Arthur wichtig und emotional sein würde, und für meine Mutter kam es gar nicht infrage, so eine Bitte abzuschlagen. Wir wussten aber nun auch, dass wir in einer Wohnung lebten, deren ehemalige Bewohner bis auf den jüngsten Sohn von den Nationalsozialisten ermordet worden waren. Was fängt man mit so einem Wissen an?

Der Zufall wollte es, dass zur selben Zeit ein österreichweites Zeitgeschichteprojekt für Schüler, A Letter To The Stars, startete, für das mich meine Mutter anmeldete. Die Idee des Projektswar es, Zeitgeschichte auf einer persönlicheren Ebene zugänglich zu machen und gleichzeitig die Erinnerung an den Holocaust am Leben zu halten. Mithilfe von Lehrern, Bibliothekaren und Archivaren recherchierten tausende Schüler die Lebensgeschichten von österreichischen Holocaust-Opfern – von Menschen, die vielleicht denselben Vornamen trugen wie sie, die in dieselbe Schule gegangen waren oder die wie in meinem Fall in derselben Wohnung gewohnt hatten. Es wardas erste großangelegte Schulprojekt, das sich mit Österreichs lange verdrängter Nazivergangenheit auseinandersetzte, wesentlich später als deutsche Vergleichsprojekte. Über 50.000 Schüler nahmen bis heute daran teil. In einer bewegenden Gedenkveranstaltung im Mai 2003 ließen wir 80.000 weiße Luftballons in den Himmel über Wien aufsteigen – einen für jeden Österreicher und jede Österreicherin, die während des Holocausts ermordet worden waren. Die Ballons stiegen in den Himmel auf und schwebten vom Wind getragen davon – es waren so viele, dass der Luftraum über Wien für eine halbe Stunde blockiert war.

Für A Letter To The Stars recherchierte ich das Leben von Arthurs Mutter, Frieda Kernberg. Bei seinem Besuch in Wien erzählte mir Arthur einiges über seine Familie und brachte Dokumente mit, damit ich mehr über Frieda herausfinden konnte. Schon deshalb war unser erstes Treffen weit mehr als ein kurzes Kennenlernen bei Kaffee und Kuchen. Außerdem half die intensive Beschäftigung mit dem Thema meiner Mutter und mir, mit dem Wissen über das Schicksal unserer Vormieter umzugehen. Als Arthur persönlich vor uns stand, waren sowieso alle Zweifel vergessen – bis heute habe ich noch nie einen Menschen getroffen, der mehr mit sich und seiner Vergangenheit im Reinen war als dieser lachende 75-jährige Holocaust-Überlebende.

Gegen Ende des Besuches fotografierte meine Mutter Arthur, Trudie und mich: Ich sitze in der Mitte und die beiden Amerikaner haben je einen Arm um meine Schulter gelegt. Trudie trägt ein bequemes Paisley-T-Shirt in unterschiedlichen Blautönen, ich eine weiße Bluse. Im Vergleich zu den großen, braungebrannten Kaliforniern wirke ich blass und klein. Wir lächeln alle drei.

Als meine Mutter auf den Auslöser klickte, waren fast drei Stunden vergangen, seitdem die Kerns unsere Wohnung betreten hatten. Dieses Foto hätte das Ende unserer Story sein können – war es aber nicht. In Wahrheit war es der Beginn einer fast märchenhaften Geschichte.

***

In den Wochen nach Arthurs Besuch schrieb ich eine kurze Biografie über seine Mutter Frieda, die in einer Anthologie des Zeitgeschichteprojekts erschien. Der Umstand, dass Arthur und ich in derselben Wohnung gewohnt hatten, erweckte auch das Interesse einiger Zeitungen. In einem Artikel der Wiener Tageszeitung Kurier erschien schließlich ein Bild von mir, wie ich ein sepiafarbenes Foto von Frieda Kernberg in die Kamera halte.

Nach Erscheinen des Artikels meldete sich eine ältere Dame beim Kurier und erbat die Kontaktdaten meiner Familie: Valerie Bartos. Zeitungen geben normalerweise keine persönlichen Daten von Leuten preis, über die sie berichten, aber Frau Bartos ließ nicht locker. Wieder und wieder rief sie beim Kurier an, bis ein Redakteur als Kompromiss meiner Mutter ihre Telefonnummer gab, sodass wir sie selbst kontaktieren konnten.

Bei unserem Telefonat stellte sich heraus, dass Valerie Bartos seit über sechzig Jahren ein Paket für Arthur Kern hütete!

Im Jahr 1941, kurz vor seiner Deportation nach Polen, hatte Hermann Kernberg alle wichtigen Familien- und Firmenunterlagen in ein Kuvert gepackt und einem Freund in Wien zur Aufbewahrung übergeben. In der im Nachhinein betrachtet utopischen Hoffnung, dass er und seine Familie aus Polen zurückkehren würden, hätten diese Dokumente den Kernbergs einen Neuanfang in Wien ermöglicht.

Die Reisepässe, Fotos, Geschäftsunterlagen, Versicherungspolicen und eine kleine Mesusa, eine Schriftkapsel, die religiöse Texte enthält und von Juden traditionell an Türpfosten angebracht wird, deponierte Hermann Kernberg bei seinem Freund Otto Kürth. Doch Kürth war selbst »Halbjude« und fühlte sich nicht sicher, daher reichte er die Dokumente an seine Cousine Valerie Bartos weiter. Auch Valerie Bartos fürchtete sich vor der Gestapo und versteckte das Paket: Sie klebte es an die Unterseite einer Holzkommode – wo es jahrzehntelang blieb. Im Frühjahr 2003 erkannte Frau Bartos dann Friedas Fotografie in der Zeitung. Über den Kontakt zu meiner Familie konnte sie die Dokumente schließlich an Arthur Kern zurückgeben.

Arthur war zehneinhalb Jahre alt, als er sich für immer von seinen Eltern und seinem Bruder verabschieden musste. Mit 75, über sechzig Jahre später, bekam er nun ein letztes Paket von ihnen – eine Nachricht aus einer für immer verloren geglaubten Zeit.

***

Auch mein Leben wurde nicht unwesentlich durch dieses Paket beeinflusst. Ich bin heute Historikerin und Journalistin. Die Liebe zum Wort ist ein Erbe meiner schreibenden Eltern, aber Geschichte habe ich nur studiert, weil ich als Elfjährige durch eine schicksalhafte Begegnung Arthur und seine außergewöhnliche Lebensgeschichte kennenlernte. Ich bin ihm unendlich dankbar dafür, dass er seine Geschichte mit mir geteilt hat. Durch das Zeitgeschichteprojekt A Letter To The Stars hatte ich noch viele weitere berührende Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden. Ich fing an, die Nachwirkungen der Kindertransporte zu erforschen. Ich machte eine Ausbildung zur Referentin in der KZ-Gedenkstätte Dachau und begann, Vorträge über den Holocaust zu halten.

Aber diesem Treffen verdanke ich nicht nur meine Leidenschaft für Geschichte, sondern etwas noch Bedeutsameres: Ich erhielt ein drittes Paar »Großeltern«. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es dazu kam, aber Arthur und Trudie begannen mich als ihre Austrian granddaughter vorzustellen, ihre österreichische Enkeltochter. Und bei meinen vielen, vielen Besuchen hat mich der gesamte Kern-Clan mit offenen Armen willkommen geheißen und wurde so zu meiner amerikanischen Familie.

Arthur erzählte mir einmal, dass er ganz bewusst beschlossen hatte, Frieden mit seiner schrecklichen Vergangenheit zu schließen – für sich selbst und auch für seine Familie. »Du musst den Hass im Herzen besiegen«, sagte er mir. Seitdem hat Arthur mehrmals Österreich besucht und in mehreren Schulen über seine Erfahrungen gesprochen.

***

Arthur ist im Sommer 2015 nach längerer Krankheit gestorben. Bis dahin aber hatte ich die Möglichkeit, ihn in vielen Gesprächen über sein Leben zu interviewen. Kurz vor seinem Tod begann ich dann, wissenschaftlich zu seiner Biografie und zu den Hintergründen seiner Rettung zu forschen. Kinder sind es, die das Überleben und die Zukunft eines Volkes garantieren. Die Nationalsozialisten kehrten diesen Gedanken um und wollten verhindern, dass die nächste jüdische Generation aufwächst. Sechs Millionen Juden wurden im Holocaust ermordet, mindestens ein Viertel davon – also 1,5 Millionen – waren Kinder. Nur rund 100.000 Kinder überlebten.

Die Kindertransporte stellen in der Holocaust-Forschung eines der wenigen positiven Ereignisse in einer Zeit des Horrors und der Gräueltaten dar. Arthurs Biografie erlaubt es, exemplarisch die Geschichte der französischen Kindertransporte zu erzählen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden sehr viele der ehemaligen Kindertransportkinder äußerst erfolgreich, einige gewannen sogar Nobelpreise oder wurden Millionäre. Bis heute ist diese Gruppe Holocaust-Überlebender sehr vernetzt, was auch an Arthurs und Trudies jährlichen Gartenpartys für die ehemaligen Flüchtlingskinder liegt.

Für dieses Buch habe ich mit allen Familienmitgliedern von Arthur und mit vielen seiner Freunde gesprochen. Mit Menschen, die ihn als Kind in Wien kannten, als halbstarken Jungen im Kinderheim in Frankreich, als jungen Studenten in New York oder als Raketeningenieur und später als Rentner in Los Angeles. Ich habe monatelang Archive in Wien, Paris, New York, Washington, D.C. und Los Angeles durchsucht, Tausende Briefe und Dokumente analysiert und zahlreiche Historiker interviewt, um Arthurs Biografie, um seine Geschichte und die der anderen französischen Kindertransportkinder zu rekonstruieren.

Nächsten Herbst fliege ich wieder nach Kalifornien, um Trudie und ihre Großfamilie zu besuchen. Und wenn ich zurückkomme, erwartet mich auf meinem Bücherregal – wie immer – ein schwarzes, von dicken Barockengelchen flankiertes Miniaturklavier.

TEIL 1 – WIEN

»Wir hatten ein tolles Leben!«

Los Angeles, November 2013.

»In dem Lande der Chinesen, Chinesen, bin ich zwar noch nie gewesen, gewesen«, singt Arthur mit kräftiger Stimme. »Erstens hatt’ ich keine Zeit, keine Zeit, zweitens ist der Weg zu weit, zu weit.«

Den deutschen Text des Liedes kann seine versammelte amerikanische Großfamilie zwar nicht verstehen, aber sie wippt angeregt mit. Und beim Refrain stimmen dann alle begeistert mit ein: »Ching Chong, Ching Chong Boom-killy-vitsky, Yan Kon Kooly Yan Kann Kow!«

Zum allerersten Mal höre ich den Kern Family Song, die offizielle Familienhymne der Kerns, im November 2013, als ich Arthur und seine Familie an Thanksgiving in Kalifornien besuche. Wegen einer sehr seltenen Verschiebung im jüdischen Kalender (statt Schalttagen gibt es im jüdischen Kalender ganze Schaltmonate) fällt in diesem Jahr das amerikanische Erntedankfest auf die zweite Nacht von Chanukka, dem Lichterfest, was dem Feiertag den Spitznamen »Thanksgivukkah« einbringt. Dem Anlass entsprechend schmücken wackelnde Plastiktruthähne den Tisch, die eine Kippa auf dem Kopf tragen und deren Gefieder mit einem Davidstern verziert sind.

Außer Arthur und Trudie bin ich die Einzige im Raum, die den deutschen Text des Liedes versteht. Ich bin auch die Einzige, die weiß, dass nicht Grandpa Kern den Song – in dem später noch ein chinesischer Menschenfresser auftritt – erfunden hat, sondern dass es sich dabei um ein altes deutsches Kinderlied handelt. Damit der Rest der Familie mitsingen kann, hat Arthur den Text mit englischen Silben aufgeschrieben. Aus der Zeile »Menschen fraß er wie die Würste, Würste« wird dann zum Beispiel »Mention Fraas Er Vee Dee Wuerster, Wuerster«.

Anlässlich dieses Thanksgivukkah-Fests treffe ich zum ersten Mal alle Generationen der Kerns an einem Ort versammelt, dabei kenne ich Arthur und Trudie jetzt schon seit mehr als zehn Jahren. Genau wie die beiden habe ich skurrile Kinderlieder über China in der Schule gelernt: »Drei Chinesen mit dem Kontrabass« war dann aber doch zeitgemäßer als die gelben Menschenfresser in »Im Lande der Chinesen«.

Arthurs Geschichte hat in Wien begonnen. Und auch nach all den Jahrzehnten in Amerika ist die Donaumetropole nach wie vor sehr präsent im Leben seiner Familie. Das zeigt sich in vielen kleinen Details, wie in Trudies nach wie vor schrecklich starkem deutschen Akzent oder eben auch im Kern Family Song. Für Arthurs Kinder und Enkelkinder ist das Lied mit dem schrulligen Refrain eine lustige Familientradition – für ihn selbst eine Erinnerung an seine unbeschwerte Kindheit.

***

Arthur kam als Oswald »Ossi« Kernberg am 19. Oktober 1928 in Wien zur Welt. Sein Vater Samuel Hersch »Hermann« Kernberg wurde am 11. Oktober 1894 in Stanisławów (Stanislau) geboren, einer ursprünglich polnischen Stadt in der heutigen Westukraine, seine Mutter Frieda Goldfeld am 26. Dezember 1897 in Rumänien.Angezogen von der Vielvölkeratmosphäre waren die Eltern Anfang des 20. Jahrhunderts nach Wien gezogen, wo sie sich kennenlernten und 1925 heirateten. Frieda war damals 28 Jahre alt, für den 31-jährigen Witwer Hermann war es bereits die zweite Ehe. Neun Monate nach der Hochzeit erblickte der erste Sohn Fritz das Licht der Welt, drei Jahre später folgte dann schließlich Oswald.

Knapp zwanzig Jahre vor Oswalds Geburt war Wien noch eine pompöse und prunkvolle Kaisermetropole gewesen, die Hauptstadt Österreich-Ungarns, des zweitgrößten Landes Europas. Aber die Niederlage im Ersten Weltkrieg bedeutete für das Herrscherhaus der Habsburger und ihr Großreich den Untergang. Die Monarchie und der Adel wurden abgeschafft, der Vielvölkerstaat zerbrach in nicht weniger als sieben Nachfolgestaaten.

Arthurs Eltern Frieda und Hermann Kernberg in Wien

Vor dem Ersten Weltkrieg hatte Wien etwas mehr als zwei Millionen Einwohner gezählt, eine angemessene Größe für die Hauptstadt eines Reiches, in dem fünfzig Millionen Menschen lebten. Nach 1918 gab es immer noch etwa zwei Millionen Wiener, aber Österreich war auf magere 6,5 Millionen Einwohner geschrumpft.1 Wien wurde zum »Wasserkopf« Österreichs.

Nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde das Land in eine demokratische Republik mit universellem Wahlrecht umgestaltet. Das »Rote Wien« bildete eine sozialdemokratische Insel im nun christlich-sozial regierten Österreich.2 Während der Goldenen Zwanziger galt Wien – ähnlich wie Berlin – als Stadt am Puls der Zeit. Die Aufbruchsstimmung der jungen Demokratie verband sich hier mit einem Überbleibsel an monarchischer Schwärmerei. Auch die berühmte Wiener Kaffeehauskultur blühte nach wie vor: Literaten, Künstler und Politiker diskutierten und arbeiteten umgeben von Zigarettenrauch, livrierten Kellnern, Mehlspeisen und Klaviermusik.

»Täglich saßen wir dort stundenlang und nichts entging uns«, hatte Stefan Zweig in Die Welt von Gestern die Institution des Wiener Kaffeehauses zu Zeiten der Monarchie beschrieben, und dasselbe galt noch in den 1920er-Jahren.3Wie Zweig waren auch viele andere Stammgäste jüdisch, zum Beispiel Arthur Schnitzler oder Franz Werfel.

Ein weiterer berühmter Wiener Jude, Sigmund Freud, residierte nur wenige Gehminuten vom Haus der Kernbergs entfernt. Um von der Gussenbauergasse 1 zu Freuds Praxis in der Berggasse zu gelangen, musste man nur einen kleinen Platz überqueren, den Franz-Josefs-Bahnhof umrunden und zuletzt die Porzellangasse hinaufgehen. Als Kind spielte Oswald auf diesen Straßen, oft auch gemeinsam mit seinem Cousin Otto – der Jahrzehnte später als Dr. Otto Kernberg in die Fußstapfen des Wiener Psychoanalytikers trat und in Amerika als modern day Sigmund Freud, also als moderner Sigmund Freud, bekannt wurde.

***

Otto Kernberg ist kein Mensch des Small Talks. Das wird schnell klar, als ich ihn im Herbst 2016 in seiner Praxis in der Innenstadt New Yorks besuche. Unser Treffen fällt auf Rosch ha-Schana, den jüdischen Neujahrstag, aber der weltbekannte Psychiater und Psychoanalytiker behandelt selbst an diesem hochwichtigen jüdischen Feiertag Patienten. Der 88-Jährige arbeitet nach wie vor als Direktor des Instituts für Persönlichkeitsstörungen an der Cornell University und reist regelmäßig zu Kongressen – immer wieder auch nach Wien. Ich musste Monate auf einen Interviewtermin mit dem vielbeschäftigten Psychiater warten, am Ende klappte es nur durch die tatkräftige Unterstützung seiner Sprechstundenhilfe. Dr. Kernbergs Praxis, mitten in Manhattan gelegen, befindet sich im sogenannten Chanin Building, einem prunkvollen, mit viel Gold verzierten Art-déco-Hochhaus schräg gegenüber der Grand-Central-Station. An den Wänden seines Büros hängen bunte Drucke des Malers Fernando Botero, auf dem Tisch prunkt eine High-End-Stereoanlage. Auch die für einen Psychoanalytiker obligatorische Couch fehlt nicht. Dr. Kernberg sieht aus wie ein Gentleman der alten Schule, mit einem perfekt sitzenden grauen Anzug und einer bestickten Krawatte, die unter einem Strickpullover hervorblitzt. Den Kopf mit der Halbglatze hält er beim Sprechen leicht geneigt. Die Ähnlichkeit zu Arthur Kern ist nicht zu übersehen.

Otto Kernberg ist genau einen Monat vor seinem Cousin Oswald zur Welt gekommen. In der Familie erzählt man sich, dass es zwischen den Vätern einen Wettstreit um die Namensgebung gab: Wessen Sohn als Erstes auf die Welt kam, sollte Otto genannt werden – nach Otto von Habsburg, dem letzten Kronprinzen von Österreich-Ungarn. »Mein Vater war ein echter Monarchist«, erinnert sich Otto Kernberg.

Dr. Kernberg nennt seinen Cousin auch heute noch Ossi (als Spitzname für Oswald) und verwendet nicht den erst in Amerika angenommenen Namen Arthur. Als er 1961 selbst nach Amerika emigrierte, behielt er auch den deutschen Namen Kernberg bei, während Arthur ihn auf das für Amerikaner leichter auszusprechende »Kern« abkürzte. In den Wirren des Krieges hatten die Cousins den Kontakt zueinander verloren – Oswald kam nach Frankreich, Otto flüchtete mit seinen Eltern nach Chile –, und es dauerte bis in die späten 1950er-Jahre hinein, bis sich die Familie wiederfand. »Ossi mochte meine Mutter sehr gerne, und meine Mutter mochte ihn sehr gern«, erzählt mir Otto Kernberg. »Und als wir uns dann nach all den Jahren in den Vereinigten Staaten wiedergetroffen haben, schwebte meine Mutter im siebten Himmel vor Glück.«

Wenn er heute an seine Kindheit in Wien zurückdenkt, dann war Oswald für ihn sowohl ein Cousin als auch ein Freund, resümiert Otto Kernberg.

***

Flanke, Schuss, Tor. Jubelnd stürzte Oswald auf Otto zu, der den ledernen Ball gerade an zwei Nachbarskindern vorbei ins Tor geschossen hatte. Wie so oft verbrachten die zwei Neunjährigen ihren Nachmittag am Spittelauer Platz. Der dreieckige Platz lag in Rufweite von Oswalds Zuhause und diente den Kindern als beliebter Treffpunkt zum Fußball- und Murmelspiel. Erschöpft von der hitzigen Partie gingen die zwei Buben die paar Schritte zu Oswald nach Hause. Im großen Vorzimmer der Wohnung stand Ossis Fahrrad. Ossi hätte seinem Cousin nur zu gerne gezeigt, wie er damit durch den langen Flur in ihrer Wohnung radelte, aber wenn Erwachsene zu Hause waren, traute er sich das nicht. Stattdessen gingen die beiden in das Kinderzimmer am hinteren Ende der Wohnung. Für die damalige Zeit war die Fünfzimmerwohnung mit 130 Quadratmetern sehr groß, und wie für eine bürgerliche Familie üblich lebte dort auch das bei den Kernbergs angestellte Kindermädchen. Oswald teilte sich das längliche Kinderzimmer mit seinem älteren Bruder, sein Bett stand rechts unter dem Fenster, das von Fritz links gleich neben der Tür.

Während Oswald in die Küche lief, begutachtete Otto die Büchersammlung seines Cousins. Ein ganzes Regalfach bog sich unter den Abenteuern von Winnetou und Old Shatterhand, darunter einige Bücher, die Otto gehörten. Zusammen kamen die Buben auf rund dreißig Karl-May-Bände, die sie sich regelmäßig voneinander ausliehen. Auch für die Briefmarkensammlung im Fach darunter war Otto ein gefragter Tauschpartner. Den Ehrenplatz im Regal nahm aber ein Buch zur römischen und griechischen Mythologie ein, das Oswald so gerne mochte, dass er es eine Zeit lang überallhin mitnahm.

Zurück im Zimmer holte Oswald seinen neuesten Schatz hervor, den »Elektro-Lehrer«. Fragen und Antworten waren bei dem Lernspiel mit Dioden verbunden, für jede richtig beantwortete Frage leuchtete ein Lämpchen auf.

»Abendessen fertig!«

Gerade als die Kinder die zweite Runde begannen, unterbrach Mutter Frieda ihr Spiel. Otto und Oswald seufzten. Frieda war in der ganzen Familie für ihre katastrophalen Kochkünste bekannt. Bei den Kernbergs schmeckte es eigentlich nur, wenn das Kindermädchen kochte. Mit düsterem Blick saßen die Jungen am Tisch, und ihre Mienen hellten sich erst auf, als es zur Nachspeise Grapefruits gab. Die Zitrusfrucht war eine von Friedas Leibspeisen, und beim Servieren von Obst konnte selbst sie nichts falsch machen.

Oswalds Mutter hatte eine kräftige Statur und legte laut ihrem Neffen Otto keinen großen Wert auf Äußerlichkeiten. Drei erhaltene Fotos zeigen sie allerdings mit einer adretten Lockenfrisur und einem herzlichen Lächeln. Ihre fehlenden Kochkünste kompensierte Frieda mit einem guten Sinn fürs Geschäft. Die erfolgreiche Geschäftsfrau unterstützte ihren Ehemann bei der Leitung der familieneigenen Strickwarenfabrik. Außerdem war die bürgerliche Jüdin eine begeisterte Romméspielerin.

Oswald selbst hatte ein eher kompliziertes Verhältnis zu seiner Mutter, jedenfalls mochte er seinen Vater deutlich lieber. In den Augen ihres Sohnes war Frieda eine altmodische Frau. Sie war dominant, streng und hatte ihren oftmals wilden Sohn gut im Griff, was sie auch immer mal wieder mit einer Tracht Prügel demonstrierte. Oswald konnte darauf sehr wütend reagieren. Einmal warf er sogar einen Schlüsselbund nach seiner Mutter, wobei er sie über dem rechten Auge leicht verletzte.

Der halbstarke Ossi hatte eine lebhafte Fantasie und steckte voller Unfug: Er dichtete humorvolle Lieder und spielte seinen Eltern und Freunden viele ausgefallene Streiche. »Ich war kein vorbildhaftes Kind«, gestand er mir siebzig Jahre später grinsend. »Ich war immer ein Spitzbub.« Einmal streichelte er ein Kutschenpferd und riss ihm dabei unauffällig ein paar Schweifhaare aus. Zu Hause bohrte er vorsichtig Löcher in einige Eier, schob die Haare hinein – und freute sich am Schock seiner Mutter, als diese die Eier zum Kochen aufschlug. Ein anderes Mal warf Oswald Wasserballons auf vorbeigehende Passanten oder lockerte den Anschluss des großen Kachelofens im Wohnzimmer, sodass sich die ganze Wohnung mit Rauch füllte. Wenn der Unfug unweigerlich ans Licht kam, neigte Ossi dazu, die Schuld auf seinen älteren Bruder Fritz zu schieben, wie er mir verschämt beichtete.

Aus heutiger Sicht ist es schwierig, Details aus dem Leben von Oswalds Bruder Fritz zu rekonstruieren. Der einzige gesicherte Umstand ist die Tatsache, dass er an Petit-Mal litt, einer Art von Epilepsie, heute als »Absencen« bezeichnet, die vor allem bei Heranwachsenden auftritt. Fritz bekam regelmäßig Anfälle, in denen er komplett regungslos vor sich hinstarrte und nicht ansprechbar war. Medizinisch spricht man dabei heute von »kurzen Bewusstseinspausen«. Die Anfälle dauerten im Schnitt zehn bis zwanzig Sekunden und klangen von alleine wieder ab. Fritz litt außerdem an Lernproblemen, einem bekannten Nebeneffekt von Petit-Mal-Epilepsie. Das führte dazu, dass der neunjährige Oswald und der drei Jahre ältere Fritz in dieselbe Klasse gingen.

Jahrzehnte später erzählte mir Arthur, dass er ein sehr inniges Verhältnis zu seinem Bruder hatte. Dennoch erinnerte sich der Cousin Otto Kernberg, dass die drei Jungen bei Besuchen nie gemeinsam spielten. »Fritz war größer, er war älter, und außerdem war er nicht gerade gesellig«, charakterisiert ihn Kernberg. Als Kind wirkte Fritz auf ihn distanziert und zurückgezogen. »Ich hatte immer das Gefühl, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Auch meine Eltern vermittelten mir das gleiche Gefühl, aber niemand hat direkt darüber gesprochen«, erklärte mir der Psychiater.

Im Gegensatz zu seiner strengen Mutter, die für die Erziehung zuständig war, liebte Oswald seinen Vater Hermann als geselligen, gutmütigen Spaßvogel, der immer Süßigkeiten in seiner Jackentasche versteckt hatte. Auch bei den Nachbarskindern war Hermann Kernberg äußerst beliebt und – genauso wie sein Sohn Ossi – spielte er seiner Familie gerne Streiche. In seiner Westentasche trug er immer einen silbernen Stift, und seine ordentliche runde Schrift machte jeder Volksschullehrerin Konkurrenz. Hermann verbrachte seine Tage in der Fabrik und kehrte meist erst am Abend in die Familienwohnung zurück.

»Abends hat mein Vater manchmal geraucht«, erzählte mir Arthur viele Jahre später. »Und ich habe es geliebt, zwischen meinen Eltern im Bett zu liegen, während er eine Zigarette rauchte. Es war dunkel, und ich konnte das Glimmern der Zigarette sehen. Das ist etwas, woran ich mich bis heute erinnern kann.«

Unter der Woche legte Hermann Kernberg jeden Morgen seine Tefillin, seine Gebetsriemen, an. Tefillin bestehen aus einem Paar schwarzer Gebetskapseln, die handgeschriebene Thora-Verse beinhalten und mit Lederriemen um Arm und Kopf gewickelt werden. Im orthodoxen Judentum verwenden gläubige Männer Tefillin zum morgendlichen Gebet an Werktagen. Obwohl er täglich betete, brach Hermann religiöse Gesetze, weil er am Schabbat arbeitete – der Betrieb in der Strickwarenfabrik der Familie lief auch samstags. Aus heutiger Sicht ist es schwer zu sagen, wie religiös die Familie Kernberg wirklich war: Oswald und Fritz wurden zwar von einem jüdischen Privatlehrer in Religion unterrichtet, aber die Synagoge besuchten die Kernbergs meist nur an hohen Feiertagen.

***

Mit etwa 200.000 Juden beheimatete Wien Mitte der 1920er-Jahre eine der größten jüdischen Gemeinden Europas, das entsprach ungefähr zehn Prozent der städtischen Bevölkerung.4 Viele von ihnen waren – wie Oswalds Eltern – aus den östlichen Teilen des multikulturellen Habsburgerreiches nach Wien gekommen, und das jüdische Leben in Wien war stark von diesem Einfluss geprägt. Während sich in Deutschland seit den 1820er-Jahren in den Synagogen rasant eine liberale Reformbewegung ausgebreitet hatte, scheiterten alle Versuche, den Gottesdienst in Wien zu reformieren, an der großen Präsenz ungarischer Juden.5 »Der einzige Erfolg der Reformer war es, die ästhetischen Aspekte der liberalen Bewegung zu übernehmen«, erklärt mir Professor Marsha Rozenblit, Autorin des Buches The Jews in Vienna, 1867–1914, in einem Gespräch, das wir im Herbst 2016 führen. Zu diesen ästhetischen Aspekten zählten Predigten auf Deutsch, die Einführung eines Chores sowie aufwendiges Dekor in den Synagogen. Zu einer ideologischen Reform kam es jedoch nicht. »Sie waren modern, aber nicht liberal«, so die Historikerin Rozenblit, wobei sie das jüdische Leben im Wien der Zwischenkriegszeit mit dem heute vor allem in Amerika weitverbreiteten modern-orthodoxen Judentum vergleicht. Frauen saßen in der Synagoge nach wie vor von Männern getrennt auf dem Balkon, und auch die Gebete blieben in Wien traditionell. Ein weiteres Merkmal des jüdischen Wiens bestand in der Tatsache, dass alle Juden – egal welcher religiösen Strömung sie angehörten – Mitglieder einer einzigen Gemeinde waren, der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG).

***

Lachend rannten Oswald, Fritz und ihre Cousine Gina über eine große Wiese. Am Goldfischteich vorbei ging es bis zu den Obstbäumen, wo sie Beeren von den Sträuchern pflückten. Das weitläufige Anwesen gehörte zur Strickwarenfabrik Goldfeld & Co im niederösterreichischen Heidenreichstein, die Ginas Vater Sigmund leitete. Wie fast jeden Sommer verbrachten Oswald und seine Familie auch dieses Jahr einige Wochen im erfrischend kühlen Waldviertel. »Ich liebte es, in Heidenreichstein zu sein!«, beschrieb der erwachsene Arthur die Zeit dort später. »Wir gingen ständig schwimmen.« So war es auch an jenem Tag: Von den Beeren gestärkt, machten sich die Kinder auf den Weg zu einem nahe gelegenen See, wo sie den Rest des Nachmittags um die Wette schwammen. Wie für die Zeit üblich trugen sie geringelte Badeanzüge mit kurzen Ärmeln. Oswald genoss die Zeit mit der Familie seiner Mutter in Niederösterreich – und das, obwohl ihn die neun Jahre ältere Gina »Putzilein« nannte und gerne wie eine Anziehpuppe behandelte, die man nach Belieben frisieren konnte. Auch seine Tante Erna mochte Ossi sehr, wenngleich er sie als genauso altmodisch wie seine Mutter empfand.

Der Großteil des gesellschaftlichen Lebens der Kernbergs spielte sich innerhalb der Familie ab. Frieda Kernberg hatte drei Brüder und eine Schwester, die alle mit ihren Familien in Wien lebten; von Hermanns fünf Brüdern lebten vier in Polen und einer in Wien. Im Mittelpunkt des regen Familienlebens standen drei Ehepaare und ihre Kinder: Hermanns Bruder Leo und seine Frau Paula, die die Eltern von Otto waren; Friedas Bruder Israel, der mit seiner Frau Dora eine Tochter namens Detta hatte; sowie Friedas Schwester Erna, ihr Ehemann Sigmund und Tochter Gina. Oswald war das Nesthäkchen der Familie, zusammen mit dem nur wenige Wochen älteren Otto. Detta und Gina waren vier und neun Jahre älter als Oswald und Otto.

Seinen Cousin Otto sah Oswald in Wien fast jede Woche. Da Frieda ja bekanntermaßen schlecht kochte, freuten sich alle immer, bei Otto essen zu dürfen. Ottos Mutter Paula war eine begnadete Köchin, und besonders ihre Mehlspeisen waren heiß begehrt, schließlich hatte sie eigens einen Kurs in traditioneller österreichischer Bäckerei belegt. Oswald nannte Paula seine »moderne Tante«, vor allem in Abgrenzung zu seiner eigenen Mutter. Paula und ihr Ehemann Leo zeigten sich kulturell interessierter als Oswalds Eltern und gingen mit ihrem Sohn regelmäßig in Konzerte.

Als großes Abenteuer erlebten Oswald und Otto Kinobesuche. Meistens ging es in das 1913 eröffnete Phönix-Kino in der Lerchenfelder Straße, das mit seinen Balkonen und Logen zu den luxuriösesten Lichtspielhäusern der Zeit zählte und ganzen 600 Besuchern Platz bot. Otto wohnte in unmittelbarer Nähe, sodass die Buben danach in seiner Wohnung mit Zinnsoldaten oder der handbemalten Märklin-Eisenbahn spielen konnten.

Oswalds Großeltern mütterlicherseits lebten in der Leopoldstadt, dem 2. Wiener Gemeindebezirk. In den 1920er-Jahren gehörten rund vierzig Prozent aller Menschen in der Leopoldstadt dem jüdischen Glauben an, was dem Bezirk den Spitznamen »Mazzesinsel« einbrachte. Die Eltern von Oswalds Vater Hermann lebten in Polen: Seinen Großvater väterlicherseits lernte der Junge nie kennen, seine Großmutter sah er ein einziges Mal, als sie zu Besuch in Wien weilte. Ursprünglich sollte sie bei Ottos Eltern übernachten, aber da Otto sogar noch ungezogener war als Oswald selbst, flüchtete sie stattdessen zu Oswalds Familie. »Mein Vater drohte mir mit der Rache Gottes«, erinnerte sich Arthur noch über 75 Jahre später. »Er sagte zu mir: ›Wehe, du benimmst dich so wie Otto!‹«

Die Kernbergs reisten gerne: Sie unternahmen Tagesausflüge zum Kahlenberg im Wienerwald oder zum Semmering in Niederösterreich. Im Winter fuhren sie Ski und Schlittschuh, die Sommer verbrachten sie in Heidenreichstein. Frieda und ihre Schwester Erna fuhren auch regelmäßig nach Marienbad, ein Kurort mit mineralsalzreichen Heilquellen im heutigen Tschechien.

1935, kurz vor Oswalds siebtem Geburtstag, schickten ihn seine Eltern gemeinsam mit Fritz in ein Ferienlager ins italienische Grado, wo die Brüder den gesamten Sommer blieben. Zum ersten Mal verbrachte Ossi einen längeren Zeitraum nicht zu Hause, und er genoss die Reise außerordentlich. »Auf einmal entdeckte ich eine neue Freiheit, weg von dem, was ich für die diktatorischen Erziehungsmethoden meiner Eltern hielt«, schrieb er Jahrzehnte später in einer Kurzgeschichte. In diesem Sommer erschien ihm einfach alles besser: Das Essen schmeckte nach mehr, sich einen Raum mit anderen Jungen zu teilen war viel spannender, als daheim zu schlafen, und das Pfeifen eines vorbeifahrenden Zuges faszinierte ihn ungemein. »Es gab mir ein wunderbares und friedliches Gefühl, das ich bis heute mit Zugpfeifen verbinde«, heißt es weiter in der Kurzgeschichte.

Seit seinem sechsten Geburtstag besuchte Oswald die Volksschule in der D’Orsaygasse 8, die zehn Gehminuten von seinem Elternhaus in der Gussenbauergasse entfernt lag. Heute ist das Gebäude eine städtische Musikschule.

27 Viertklässler wuselten um ihre Schulbänke herum und hängten ihre Mäntel und Mützen auf. Die Haken befanden sich an der holzvertäfelten Rückseite des Klassenzimmers unter Landschaftszeichnungen von Bauernhöfen. An diesem Tag stand das offizielle Klassenfoto für das Schuljahr 1937/38 an, und die Jungen beeilten sich, auf ihre Plätze zu kommen. Jeweils drei Schüler teilten sich eine hölzerne Schulbank, und die meisten von ihnen hatten ihre Hände für das Bild ordentlich auf dem Tisch vor sich gefaltet. Das Foto war eine ernste Angelegenheit: Ein einziges Kind lächelte in die Kamera, der Rest der Buben – und auch der brillentragende Lehrer Weissenböck – schauten streng geradeaus. Ossi selbst ist auf dem Foto leicht zu entdecken, weil er als einziger Schüler stand, damit man ihn von seinem Platz in der vorletzten Reihe aus besser sehen konnte. Den Kopf leicht schräg geneigt, verkniff auch er sich jegliches Lächeln.

Oswald glänzte im Unterricht hauptsächlich mit Einsern und Zweiern. Sein Lieblingsfach war Turnen. Ein paar der Schüler in seiner Klasse trugen wie er jüdische Nachnamen, aber die meisten seiner Freunde waren nicht-jüdisch. Beim Spielen und Lernen spielte das Religionsbekenntnis für die Kinder keine Rolle. Die jüdische Herkunft zeigte sich nur im Religionsunterricht, weil die jüdischen Kinder stattdessen zu Hause Privatunterricht erhielten.

Nach dem Klassenfoto besuchte Oswald wie so oft seinen Vater Hermann in der familieneigenen Fabrik. Der Zehnjährige war stolz darauf, dass er ganz alleine mit zwei verschiedenen Straßenbahnlinien in den 19. Bezirk fahren durfte. Die Strick- und Wirkwarenfabrik der Kernbergs lag in der Hardtgasse 32 in Döbling, einem Bezirk nördlich vom Alsergrund, dem Heimatbezirk der Familie. Die Fabrik gehörte Oswalds Vater Hermann, der sie auch leitete. Der Firmenname Goldfeld & Kernberg nannte jedoch Friedas Mädchennamen an erster Stelle. Chaskel Goldfeld, Friedas Vater, hatte die Fabrik gegründet und später zusammen mit seinem Schwiegersohn geleitet. Als er fast 80-jährig 1931 starb, gehörte Hermann die Fabrik fortan alleine.6 Ähnlich familiär präsentierten sich auch die Besitzverhältnisse der Fabrik in Heidenreichstein, die von zwei von Friedas Brüdern 1922 gegründet worden war, aber von Friedas Schwager Sigmund geführt wurde, der in die Familie eingeheiratet hatte.

Laut Arthurs Erinnerungen beschäftigte Hermann Kernberg in Wien siebzig Mitarbeiter und führte damit eine verhältnismäßig große Fabrik – vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass sie innerhalb der Stadtgrenzen lag. Wien war keine Industriestadt, und Produktionsstätten befanden sich üblicherweise auf dem Land. Da Frieda in der Fabrik mitarbeitete, leisteten sich die Kernbergs ein Kindermädchen, das zur Freude aller oft kochte. Im Laufe von Oswalds Kindheit gab es drei oder vier Kindermädchen, wobei seine Favoritin ein Mädchen namens Agnes war. Mit Trauer erinnerte sich Arthur noch viele Jahre später, dass Agnes eines Tages plötzlich einfach nicht mehr kam.

***

Ab März 1938 durften christliche Frauen unter 45 – wie Agnes – nicht mehr für Juden arbeiten. Dies war nur eines der vielen Nazigesetze, die nach dem »Anschluss« Österreichs im Jahr 1938 innerhalb kürzester Zeit umgesetzt wurden.7

Dabei blickte Österreich selbst auf eine lange antisemitische Vergangenheit zurück. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebten österreichische Juden in ihrem Alltag häufig mehr Ressentiments als Juden in Deutschland. »Antisemitismus war in Österreich immer Teil der politischen Kultur«, erklärte mir Professor Rozenblit von der University of Maryland in unserem Gespräch. Allerdings immer nur auf persönlicher oder gesellschaftlicher Ebene – denn de facto, so Rozenblit, »hat die österreichische Regierung nie Gesetze gegen Juden erlassen. Es gab auch keine Pogrome wie an vielen anderen Orten, es gab keine Gewalt.« Wien war nicht der perfekte Aufenthaltsort für Juden, aber es ging ihnen hier dennoch deutlich besser als in Ländern wie Polen, Ungarn und Rumänien – oder wie in Deutschland nach Hitlers Machtergreifung 1933.

Der »Anschluss« Österreichs änderte all dies mit einem Schlag. Am Morgen des 12. März 1938 marschierte die deutsche Wehrmacht in Österreich ein – ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Adolf Hitler betrat sein Geburtsland am Nachmittag und erreichte Wien am 15. März, wo ihn am Heldenplatz über 200.000 Menschen jubelnd empfingen.8 Antijüdische Gesetze, die in Deutschland schrittweise über fünf Jahre erlassen worden waren, traten in Österreich nun über Nacht in Kraft.9 Ein noch größerer Schock für viele Wiener Juden aber war die Begeisterung, mit der ihre Mitbürger die Nazis begrüßten sowie die Unzahl an Gewaltattacken, zu denen es innerhalb kürzester Zeit kam.10 »Die Nachbarn von nebenan holten sie aus ihren Wohnungen, plünderten diese und trieben sie durch Wien«, beschreibt Christof Habres die Vorgänge in Jüdisches Wien.11

Oswalds kleine schöne Welt zerfiel buchstäblich in Scherben. »Auf einmal durften die nicht-jüdischen Kinder nicht mehr mit mir spielen«, erzählte mir Arthur. »Und statt meine Freunde zu sein, haben sie uns dann plötzlich gejagt.« Sein Cousin Otto musste mit ansehen, wie seine Mutter von einem Mob gezwungen wurde, eine Straße zu schrubben.

Wenn Oswald jetzt die Straße entlangging, konnte er auf vielen Schildern »Juden und Hunden Zutritt verboten« lesen. Parks, Kaffeehäuser oder der geliebte Kinobesuch – all das war für Ossi nun nicht mehr möglich, ja sogar illegal.

Der Zehnjährige durfte die verbleibenden zwei Monate des Schuljahres noch in seiner Klasse beenden. Allerdings mussten die jüdischen Kinder nun alle in der letzten Reihe sitzen, die vormals für die weniger begabten Schüler bestimmt war, was er als große Ungerechtigkeit empfand. Oswald bestand den Aufnahmetest für das Gymnasium, aber keine der weiterführenden Schulen in Wien nahm noch Juden auf. Stattdessen wurde er gezwungen, in eine hastig zusammengestellte jüdische Schule zu gehen, die schlechten Unterricht bot und weit entfernt von seinem Zuhause lag. Vor der Schule lauerten den jüdischen Kindern außerdem oft Hitlerjugendbanden auf und verprügelten Oswald und seine Freunde. Dabei ersparten Ossi im Alltag seine blonden Haare und graublauen Augen sicher oft Schlimmeres, da er damit leicht als »arisches« Kind durchgehen konnte. Seine Eltern fürchteten sich, einkaufen zu gehen, und schickten nun deswegen oft ihren Sohn in die Geschäfte.

Der zehnjährige Oswald sprach nie mit seinem Cousin Otto über diese Veränderungen. »Unsere Beziehung wurde distanzierter, weil wir nun mehr in unserem Alltag gefangen waren«, erinnerte sich Otto Kernberg. Es wurde auch immer schwieriger, sich gegenseitig zu besuchen. »Also mussten wir beide jeder für sich damit umgehen, und außerdem hatten wir – als Kinder – nicht das volle Wissen, was genau eigentlich geschah. Mir kam das wie eine Art Wetterwechsel vor. Wir nahmen es als die neue Weltordnung hin.«

Während der Novemberpogrome in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, der sogenannten Kristallnacht, schafften es die Väter von Oswald und Otto, sich in der Strickwarenfabrik in der Hardtgasse zu verstecken. Onkel Sigmund aus Heidenreichstein aber wurde – wie etwa 7.800 weitere österreichische Juden – von den Nazis verhaftet und wenig später in das Konzentrationslager Buchenwald geschickt.12

Es war der Anfang vom Ende der Kernbergs in Wien.

***

Fast genau auf den Tag 75 Jahre später beenden die Kerns die letzte Strophe des Kern Family Songs und singen eine weitere Runde des unsinnigen Refrains »Ching Chong, Ching Chong Boom-killy-vitsky«. Dann geht es mit dem festlichen Thanksgiving-Dinner weiter.

Neben dem obligatorischen Truthahn und anderen typischen Speisen wie Kürbiskuchen und Süßkartoffelpüree werden auch Rugelach serviert, jüdische Desserthörnchen, die mit Nüssen gefüllt sind. Nachdem der Großteil der Familie gegangen ist, zünden Arthur und sein ältester Sohn Aaron Kerzen an und rezitieren die traditionellen Gebete, um die zweite Nacht von Chanukka zu feiern.

Am nächsten Morgen treffe ich mich mit Arthur in einer weihnachtlich geschmückten Hotellobby für eines unserer mehrstündigen Interviews. Wir machen es uns auf gelben Klubsesseln bequem, neben uns sitzt Trudie und spielt Sudoku auf ihrem iPad, während sie mit halbem Ohr zuhört. An seine Zeit in Wien zurückdenkend, sagt Arthur: »Ich hatte wirklich eine sehr schöne Kindheit, bis ich zehn Jahre alt war.«

»Wir hatten ein tolles Leben!«, fügt er nach einer kurzen Pause hinzu.

Die Kinder rausholen

Hermann Kernberg war Optimist – zumindest in der Erinnerung seines Sohnes und seines Neffen. »Anfangs dachten meine Eltern, das sei alles nur eine Phase, die bald vorübergehen würde«, erinnerte sich Arthur. »Ich bin mir sicher, dass sie Wien verlassen hätten, wenn sie gewusst hätten, was passieren wird.«

Auch Otto Kernberg attestierte seinem Onkel Hermann und seiner Tante Frieda eine unrealistische und übermäßig optimistische Einstellung: »Sie machten sich Sorgen um ihr alltägliches Leben, aber gleichzeitig teilten sie den Irrglauben, dass das nur ein Übergangszustand sei«, erzählte er mir bei unserem Gespräch in New York. (Auch Ottos eigener Vater hielt an dieser Überzeugung fest; es war Ottos Mutter Paula, die die Gefahr früh erkannte und zur Auswanderung drängte.)

***

»Guuten Mooorgen! Einen Kaffee?«, rufen zwei Männer mit israelischem Akzent den am Ende der Seitenstettengasse stationierten Polizisten zu, die sich vor dem Regen in einen Hauseingang geflüchtet haben. Ein junger Beamter nimmt das Angebot dankend an und folgt den Männern in das koschere def-alef-Restaurant gleich neben dem jüdischen Gemeindezentrum, seine Kollegin verbleibt mit Verweis auf den baldigen Schichtwechsel draußen. Die Seitenstettengasse liegt in der Wiener Altstadt, unweit vom Stephansdom. Wenn man am oberen Ende der steilen Gasse steht und hinunterblickt, gehören alle Gebäude auf der rechten Seite der jüdischen Gemeinde, links reiht sich eine Bar an die nächste. In der Mitte der Gasse liegt der von außen nicht als Synagoge erkennbare Stadttempel, über dessen hölzerner Eingangstür die hebräische Inschrift באו שעריו בתודה חצרותיובתהלה prangt (zu Deutsch: »Kommet zu seinen Toren mit Dank, zu seinen Vorhöfen mit Lobgesang!«). Die obligatorischen Sicherheitsvorkehrungen rund um die Wiener Hauptsynagoge sind auf den ersten Blick kaum wahrzunehmen: Die Absperrgitter sind an die Häuserwand gerückt, die Metalldetektoren im Hausinneren versteckt, und um die Polizisten im Regen auszumachen, muss man schon genau hinsehen.

Der Seitenstettentempel ist die einzige Synagoge Wiens, die während der Novemberpogrome 1938 nicht vom wütenden Mob niedergebrannt wurde. Sie stand zu nah an anderen Häusern, man hatte Angst, das Feuer würde übergreifen. In unmittelbarer Nähe der Synagoge befindet sich heute das Archiv der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), wo ich im September 2017 Susanne Uslu-Pauer treffe.

Die Chefarchivarin sitzt in einem renovierten Büro mit metallenen Regalen. Nur eine antiquarische, hölzerne Karteikartenkommode verweist hier auf die jahrhundertealte Geschichte der Wiener IKG. Das 1816 gegründete Archiv ist das einzige jüdische Gemeindearchiv in den von den Nationalsozialisten besetzten Gebieten, das die NS-Zeit überlebt hat. Trotzdem war es nach Ende des Zweiten Weltkriegs für Jahrzehnte geschlossen. Im Jahr 2000 entdeckte man dann in einem in Vergessenheit geratenen Haus der IKG in der Herklotzgasse über 500.000 verschollen geglaubte Akten aus der NS-Zeit. Seit 2009 gibt es nun wieder ein eigenständiges IKG-Archiv, in dem Uslu-Pauer und ihre Kollegen versuchen, der rund 10,7 Millionen Akten Herr zu werden.

Einer der bedeutendsten Bestände der IKG aus der NS-Zeit sind Zehntausende Auswanderungsfragebögen, die von Wiener Juden ausgefüllt wurden. »Die IKG wurde nach dem »Anschluss« im März 1938 geschlossen und Anfang Mai wieder geöffnet. Sie ist dann gezwungen worden, die Auswanderung und später auch die Deportation zu organisieren«, erklärt mir Uslu-Pauer. Diese »neue« IKG war allerdings dem späteren SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann unterstellt, der systematisch die zwangsweise Auswanderung der jüdischen Bevölkerung vorantrieb. In Österreich lebende Juden konnten sich in der Auswanderungsabteilung der IKG für die Emigration registrieren lassen, indem sie einen Fragebogen ausfüllten, und wurden dann soweit möglich von der IKG bei der Beschaffung von Dokumenten sowie von benötigten Finanzmitteln unterstützt.

Die Registrierung war freiwillig, wurde aber von einem Großteil der Gemeindemitglieder genutzt. »Erhalten geblieben sind rund 50.000 ausgefüllte Fragebögen, in denen insgesamt an die 97.000 Menschen verzeichnet sind«, erläutert Uslu-Pauer. »Das ist also ungefähr die Hälfte aller Wiener Juden, die sich bei der IKG für die Emigration angemeldet hat. Viele haben es aber auch über das Palästina-Amt, die Jugend-Alijah und die Auswanderungshilfsorganisation für nicht-mosaische Juden geschafft auszuwandern.«

Der Auswanderungsfragebogen wurde meist vom Familienoberhaupt ausgefüllt und beinhaltete Informationen zum beruflichen und finanziellen Hintergrund der Familie, zu Sprachkenntnissen sowie zu Verwandten im Ausland, die eventuell bei der Beschaffung von Visa behilflich sein könnten. Außerdem wurde gefragt, welche Familienmitglieder zuerst auswandern sollten und wohin die Familie emigrieren wollte – eine laut Uslu-Pauer »katastrophale Frage«, weil ja keiner auswandern wollte, sondern durch die Umstände dazu gezwungen wurde.

***

Hermann Kernberg füllte am 3. Juni 1938 den dreiseitigen Fragebogen in den Büros der IKG in der Seitenstettengasse aus. Als gewünschtes Auswanderungsland gab er »Amerika oder Australien bezw. nach dem Übersee« an.13 In sauberer, rundlicher Handschrift vermerkte er, er wolle sich im Ausland »neu aufbauen und arbeiten. Meine Branche wird überall bevorzugt, da es sich um [eine] Geschmacks-Industrie handelt.« Als Beruf gab er »selbständiger Strickwarenerzeuger« an, außerdem könne er auch »Chauffieren«. Bei der Frage nach Verwandten im Ausland listete er einen Cousin in Mexiko auf. Der Familienvater registrierte auch Frieda, Fritz und Oswald bei der IKG und gab an, am liebsten sollten »alle zusammen« auswandern.

Am 10. Juni 1938, genau eine Woche später, füllte Hermann Kernberg den Fragebogen ein zweites Mal aus – nun allerdings mit teilweise anderen Antworten. Bei der Berufsausbildung vermerkte er neben »Chauffieren« diesmal auch »Spülen, u. einschlägige Arbeiten«. Bei dem Wunschland für die Emigration war er nun nicht länger wählerisch, sondern schrieb, die Familie wolle in ein Land, »wo Lebensmöglichkeiten vorhanden sind«. Und in der Frage nach seinen Zukunftsplänen ergänzte er, dass er bereit sei, »jedwede Arbeit« zu verrichten. Den größten Unterschied nahm Hermann Kernberg jedoch bei der Liste der Verwandten im Ausland vor: statt nur einem führte er nunmehr sechs Cousins an – in Mexiko, New York und Palästina.

Das erneute Ausfüllen des Auswanderungsfragebogens ist für die IKG-Archivarin Uslu-Pauer ein Zeichen dafür, dass Oswalds Vater erfahren hatte, dass man bessere Chancen zur Auswanderung hatte, wenn man mehr handwerkliche Fähigkeiten angab – und wenn man mehr Verwandte auflisten konnte. »Was viele erkannt haben, ist, dass sie so viele Informationen aufschreiben müssen wie möglich«, so Uslu-Pauer.

Nicht alle der rund 200.000 Wiener Juden ließen sich bei der IKG registrieren –Hermann Kernberg beschäftigte sich also offensichtlich mit der Idee, das Land zu verlassen. Wie ernst er sein Emigrationsansinnen zu diesem Zeitpunkt nahm, ist jedoch fraglich. Im Archiv der IKG finden sich im Gegensatz zu vielen anderen Antragsstellern keine weiteren Dokumente in der Kernberg-Akte. Dies spricht dafür, dass Oswalds Vater nach dem Ausfüllen der Fragebögen keine Folgeanfragen an die IKG stellte. Auch sonst gab es lange keine Hinweise darauf, dass die Familie aktiv versuchte auszuwandern.

Dabei unternahm Hermann nach dem »Anschluss« Österreichs sogar einige Reisen ins Ausland – er kam allerdings jedes Mal wieder zurück. Hinweise darauf finden sich in seinem Pass: So beantragte er im Juli 1938 ein befristetes Visum für die Schweiz und reiste nach Zürich, offiziell aus »geschäftlichen« Gründen, wie ich in dem Reisedokument lese. Dort deponierte er Teile seines Vermögens bei dem Finanzberater F. Reiss. Außerdem ließ Hermann einige Wertgegenstände bei einem entfernten Verwandten, Leon Tempelhof, darunter eine goldene Uhr, Friedas Hochzeitsring, acht Silbermünzen, ein silbernes Zigarettenetui sowie einige Kleidungsstücke und Schuhe.

Auch nach den Novemberpogromen, die das jüdische Leben Wiens in Scherben zurückließen, änderte sich die Einstellung von Oswalds Eltern vorerst nicht grundlegend. Onkel Sigmund wurde während der Novemberpogrome verhaftet und dann im KZ inhaftiert, Verwandte von Frieda wurden aus ihrer Wohnung geworfen und zogen zu den Kernbergs in die Gussenbauergasse. Trotzdem sollte es noch mehrere Monate dauern, bis Oswalds Eltern den konkreten Beschluss fassten zu emigrieren. Zwei Ereignisse im Februar 1939 trugen wohl maßgeblich dazu bei.

Als Erstes entrissen die Nationalsozialisten Hermann Kernberg die Kontrolle über die Familienfabrik. Am 7. Februar 1939 bestellten sie einen Dr. Josef Tomasi als kommissarischen Verwalter und Treuhänder für die Firma Goldfeld & Kernberg ein, wie ich in Akten des Wiener Gewerbeamts nachlese.14 Die rechtliche Grundlage dafür war ein bereits wenige Wochen nach dem »Anschluss« erlassenes Gesetz, das es dem Reichsstatthalter der »Ostmark« erlaubte, »in Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen« kommissarische Verwalter oder Überwachungspersonen für österreichische Firmen einzusetzen.15 Oswalds Vater arbeitete zwar weiterhin in der Strickwarenfabrik, durfte aber keine Entscheidungen mehr treffen und erhielt einen spotthaft niedrigen Lohn.

Einen Tag später, am 8. Februar, wurde Oswalds Onkel Sigmund aus dem KZ Buchenwald entlassen. Im Entlassungsschein heißt es dazu, der »Schutzhäftling/ Vorbeugungshäftling Jude Schulim Lieblich« werde »auf Anordnung der Geheimen Staatspolizei […] nach Wien entlassen«16 Arthur erzählte mir Jahrzehnte später: »Nach seiner Freilassung kam Sigmund zu uns. Und er sagte meinem Vater: ›Du musst hier raus. Du musst weg. Lass die Fabrik zurück, lass alles zurück, schau nur, dass du hier wegkommst.‹«

Hermann und Frieda nahmen sich den Rat ihres Schwagers zu Herzen. Im Frühjahr 1939 gab es allerdings kaum noch Länder, die bereit waren, erwachsene Flüchtlinge aufzunehmen. Ein Emigrationsversuch war außerdem mit sehr viel Bürokratie und monatelangen Wartezeiten verbunden. Als Erstes sollten deshalb Fritz und Oswald gerettet werden: »Meine Eltern erkannten, dass es Zeit brauchen würde, Österreich zu verlassen, und wie andere Eltern auch, versuchten sie, die Kinder in Sicherheit zu bringen«, reflektierte Arthur später.

***

»Kernberg!«, rief eine müde Stimme in Richtung des überquellenden Wartezimmers. Hermann packte seine beiden Söhne Oswald und Fritz an den Armen und schlängelte sich an wartenden Familien vorbei zum Büro mit der Aufschrift »Kinderauswanderung«. Über Bekannte hatte er erfahren, dass die Fürsorgezentrale der IKG sogenannte Kindertransporte organisierte – also Kinder ohne ihre Eltern ins rettende Ausland schickte. So schwer ihm der Gedanke fiel, sich von seinen Söhnen zu trennen, er war hier, um sie für einen Kindertransport anzumelden. Im Antragsformular für Oswald vermerkte ein Mitarbeiter der IKG: »Der Vater ist arbeitslos und die Familie musste alles verkaufen, um [über]leben zu können.«17

Wann genau Hermann Kernberg seine Söhne bei der Kinderauswanderung registrieren ließ, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Auch ob er sie nur generell vormerkte oder spezifisch für die Rettung nach Frankreich anmeldete, wissen wir nicht. Klar ist, dass sowohl Oswald als auch Fritz auf einer Liste der »dringenden Fälle nach Frankreich« stehen, die wohl Ende Februar oder Anfang März 1939 von der IKG erstellt wurde.18 Insgesamt 109 Namen finden sich auf der Liste, die im Archiv der IKG erhalten geblieben ist. Die genannten Kinder waren zwischen sechs und fünfzehn Jahre alt, fast zwei Drittel waren Jungen.

Wie vieles zu Zeiten von komplizierten Aus- und Einreisebestimmungen und strengen Visumsauflagen war auch die Abwicklung der Kindertransporte mit sehr viel Bürokratie verbunden: Hermann Kernberg verließ das IKG-Gebäude in der Seitenstettengasse mit einem Stapel an Formularen. So verlangte zum Beispiel das Comité Israélite pour les Enfants venant d’Allemagne et d’Europe Centrale (Israelitisches Komitee für Kinder aus Deutschland und Zentraleuropa, kurz Comité), das auf französischer Seite für die Kindertransporte zuständig war, pro Kind eine siebenfache Einverständniserklärung der Eltern, fünf ärztliche Gutachten und drei Passfotos.19

Am 22. Februar 1939 unterschrieb Hermann Kernberg eine eidesstattliche Vollmacht für Oswald, in der er dem Comité (und angegliederten Organisationen)»alle Rechte und Vollmachten betreffend der Beschützung der Gesundheit und der moralischen Interessen« von Oswald bis zu dessen 18. Lebensjahr übertrug. Die Vollmacht durfte nur annulliert werden, wenn Hermann einen festen Wohnsitz in einem beliebigen Land hätte nachweisen können, sowie Lebensumstände, die es ihm erlaubten, sich selbst um das Kind zu kümmern. In einem weiteren Formular mussten die Eltern unterschreiben, dass sie nicht versuchen würden, ihr (dann in Frankreich lebendes) Kind als Vorwand zu nutzen, um selbst ein französisches Visum zu beantragen.

Eine Woche später, am 1. März 1939, wurde Oswald medizinisch untersucht. Alle Kinder mussten vollkommen gesund und verhaltensunauffällig sein, um in Frankreich einreisen zu dürfen. Die ärztlichen Gutachten erstellte der »Obermedizinalrat« Dr. Claudio Schmidt, der als Vertrauensarzt des französischen Konsulats fungierte. Er bestätigte, dass Oswald »in tadelloser Verfassung sei, physisch wie auch moralisch«.20

Der Kindertransportantrag für Oswald, ausgefüllt von seinem Vater Hermann Kernberg.

***

Erneut musste Hermann mit seinen Söhnen auf ein Amt, damit weitere Gutachten erstellt werden konnten. »In welcher Klasse bist du denn?«, fragte der zuständige Sachbearbeiter den zehnjährigen Oswald.

»In der vierten.«

»Und du?«, wandte sich der Mann an Oswalds Bruder.

»Ich bin auch in der vierten Klasse«, antwortete der drei Jahre ältere Fritz.

Arthur konnte sich später nicht mehr daran erinnern, auf welchem Amt dieses Gespräch stattgefunden hatte. Umso klarer hatte er aber auch noch Jahrzehnte später den Versuch seines Vaters vor Augen, Fritz’ Antwort zu überspielen. Von ihr abzulenken. Dessen Aussage irgendwie zu relativieren. Ohne Erfolg. Obwohl beide Kernberg-Söhne als »dringende Fälle« für die Rettung nach Frankreich vorgemerkt waren, durfte schlussendlich nur der »gesunde« Oswald mit auf den Kindertransport. Fritz blieb zurück.

Fast sein gesamtes Erwachsenenleben lang erklärte Arthur sich und anderen das Zurückbleiben seines Bruders mit dessen Alter – bereits 13 – und verschloss die Augen vor dem tatsächlichen Grund.

1995 erzählte Arthur zum Beispiel in einem Interview mit Steven Spielbergs Shoah Foundation, die weltweit Interviews mit Holocaust-Überlebenden führt: »Die Organisation nahm nur Kinder bis 13 Jahre mit. Sobald man 13 war, war man zu alt. Infolgedessen kam mein Bruder nicht [aus Österreich] raus.«21 Auch in meinem eigenen ersten Interview mit Arthur – als ich elf Jahre alt war und an der kurzen Biografie über seine Mutter schrieb – erzählte er es ähnlich. So schrieb ich in meinem Text: »Fritz wurde […] nicht akzeptiert, weil nur Kinder bis 13 Jahre mitgenommen wurden.«22

Tatsächlich gab es aber fast 40 Kinder, die 13 oder älter waren und die für die Rettung nach Frankreich ausgewählt wurden. Dies zeigt ein Blick auf die endgültigen Transportlisten. Auch der erwachsene Arthur selbst wusste von dieser widersprüchlichen Tatsache: »Unerklärlicherweise gab es andere 13-Jährige, die es auf die finale Liste schafften«, schrieb er dazu 2006 in einem für seine Familie bestimmten autobiografischen Text.

In Wahrheit waren wohl die Epilepsie von Fritz und seine daraus resultierende Lernschwäche der Grund, weshalb er nicht mitgenommen wurde. Wie erwähnt sollten alle Kinder vollkommen gesund sein, außerdem wies das französische Comité die IKG in mehreren Briefen an, »Kinder auszuwählen, die einen einigermaßen normalen Erziehungsgrad besitzen.«

Dieses rigorose Aussortieren geschah mit einem bestimmten Hintergrund: Es sollten auf lange Sicht so viele Kinder wie möglich gerettet werden. Alle beteiligten Organisationen hofften, dass die französische Regierung weitere Transporte genehmigen würde – und setzten darauf, dass die Flüchtlingskinder in Frankreich einen möglichst guten Eindruck erweckten. Oswald und Fritz waren nicht die einzigen Geschwister, die deshalb getrennt wurden.

Erst zwei Jahre vor seinem Tod gestand Arthur sich während eines Interviews mit mir ein, warum sein Bruder nicht mit ihm nach Frankreich kommen konnte. Und dass letztlich seine Epilepsie und seine Lernschwäche seinen Tod bedeutet hatten. »Das war wohl, warum sie ihn nicht mitgenommen haben«, sagte mir Arthur mit traurigem Blick.

Abschied von Wien

»Und der Pfiff des fernen Zuges

jetzt in meinem Ohr noch gellt.

Was ist los? Nichts.

Ein paar Juden fahren in die weite Welt«. So