3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Fischer Klassik Plus

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2011

Was ist das für ein Typ, dieser Don Quixote, der mit seiner Lanze gegen Windmühlen kämpft? Ist er einer dieser Spinner, die vor lauter Ritterromanen Realität und Fiktion verwechseln? Oder ist er mit seinem herzzerreißenden Kampf für das Gute und Schöne vielleicht der viel größere Realist als sein nüchterner Gefährte Sancho Pansa? Oder ist am Ende gar Sancho Pansa der wahre Held der Geschichte? Dass es auf all diese Fragen keine Antworten gibt, dass es womöglich mehr auf die Fragen als auf die Antworten ankommt – darin liegt die tiefe Weisheit dieses wunderbaren Romans. Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITK.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 713

Ähnliche

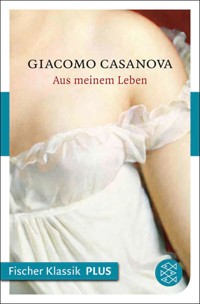

Giacomo Casanova

Aus meinem Leben

Fischer e-books

Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.

Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.

Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.

Vorrede

Vor allen Dingen erkläre ich meinem Leser, dass ich überzeugt bin, bei allem, was ich im Laufe meines Lebens Gutes oder Böses getan habe, für den guten oder bösen Ausgang selber verantwortlich zu sein. Es folgt daraus, dass ich an die Freiheit des Willens glaube.

Die Lehre der Stoiker und aller anderen Sekten von der Macht des Schicksals ist ein Hirngespinst der Phantasie, das dem Atheismus nicht fernsteht. Ich bin nicht nur Monotheist, sondern Christ, gefestigt durch Philosophie, die niemals etwas verdorben hat.

Ich glaube an das Dasein eines immateriellen Gottes, der Schöpfer und Herr aller Lebensformen ist. Dass ich niemals an ihm gezweifelt habe, beweist mir die Tatsache, dass ich immer auf seine Fürsorge rechnete, indem ich in meinen Nöten mich betend an ihn wandte und mich stets erhört fand. Die Verzweiflung tötet; aber vor dem Gebet verschwindet die Verzweiflung, und wenn der Mensch gebetet hat, empfindet er Vertrauen, und er handelt. Welche Mittel der Herr aller Wesen anwendet, um von denen, die seine Hilfe erflehen, drohendes Unglück abzuwenden – dies zu wissen geht über das Verständnis des Menschen, der in demselben Augenblick, wo er über die Unbegreiflichkeit der göttlichen Vorsehung nachdenkt, sich genötigt sieht, sie anzubeten. Da finden wir Hilfe nur in unserer Unwissenheit, und wahrhaft glücklich sind nur die, die zu ihr ihre Zuflucht nehmen. Darum müssen wir zu Gott beten und müssen glauben, die erbetene Gnade erhalten zu haben, selbst wenn der Anschein dagegen ist. Die Stellung, die unser Körper einnehmen muss, wenn wir uns an den Schöpfer wenden, lehrt uns ein Vers Petrarcas:

Con le ginocchia della mente inchine.

Vor ihm die Knie deiner Seele beugend.

Der Mensch ist frei; aber er ist nicht mehr frei, wenn er nicht an seine Freiheit glaubt. Je mehr Macht er dem Schicksal beimisst, desto mehr beraubt er sich selber jener Macht, die Gott ihm verlieh, indem er ihn mit Vernunft begabte. Die Vernunft ist ein Bruchteilchen der Göttlichkeit des Schöpfers. Wenn wir uns ihrer bedienen, um demütig und gerecht zu sein, so werden wir unfehlbar Ihm, der sie uns geschenkt hat, wohlgefällig sein. Gott hört nur für die auf, Gott zu sein, die sich sein Nichtvorhandensein als möglich denken können. Diese Vorstellung muss für sie die größte Strafe sein, die sie erleiden könnten.

Aber wenn nun auch der Mensch frei ist, so dürfen wir doch nicht glauben, dass er das Recht habe, zu tun, was er will. Denn er wird Sklave, so oft er sich von einer Leidenschaft zum Handeln fortreißen lässt. Nisi paret, imperat. – Wenn sie nicht gehorcht, befiehlt sie. Wer stark genug ist, seine Handlungen so lange aufzuschieben, bis er wieder ruhig geworden ist, der ist wahrhaft weise. Aber solche Menschen sind selten.

Der denkende Leser wird aus diesen meinen Erinnerungen ersehen, dass ich niemals ein bestimmtes Ziel im Auge gehabt habe und dass das einzige System, das ich hatte – wenn es überhaupt eines ist –, darin bestand, mich von Wind und Wellen treiben zu lassen. Welche Wechselfälle entstehen aus dieser Unabhängigkeit von einer bestimmten Methode! Was mir an Erfolg und Misserfolg, was mir an Gutem und Bösem zuteilwurde: Alles hat mir gezeigt, dass in der physischen wie in der moralischen Welt das Gute stets aus dem Bösen und das Böse stets aus dem Guten entsteht. Meine Abwege zeigen den denkenden Lesern die rechten Wege; sie können auch aus meinen Verirrungen die große Kunst lernen, wie man sich über dem Abgrund in der Schwebe erhalt. Es kommt nur darauf an, Mut zu haben; denn Kraft oder Selbstvertrauen führt zu nichts. Sehr oft sah ich das Glück mir lächeln infolge eines unbesonnenen Schrittes, der mich in den Abgrund hätte stürzen müssen; dann dankte ich Gott, aber ich vergaß darüber nicht, mich selber zu tadeln. Im Gegenteil sah ich aber auch ein niederschmetterndes Unglück aus einem weisen und maßvollen Verhalten hervorgehen. Dies demütigte mich; aber ich tröstete mich leicht darüber, weil ich gewiss war, dass ich recht gehabt hatte.

Die göttlichen Grundsätze, die in meinem Herzen wurzelten, mussten notwendigerweise die Frucht einer ausgezeichneten Moral hervorbringen; trotzdem bin ich mein ganzes Leben lang das Opfer meiner Sinne gewesen. Ich gefiel mir darin, vom rechten Wege abzugehen, ich lebte beständig im Irrtum und hatte dabei nur den Trost, zu wissen, dass ich im Irrtum war. Darum hoffe ich, lieber Leser, du wirst meiner Geschichte nicht den Charakter unverschämter Überhebung beimessen, sondern im Gegenteil darin den Ton finden, der einer Generalbeichte geziemt. Du wirst in meinen Erzählungen weder eine Büßermiene finden noch die Verlegenheit eines Sünders, der errötend seine Verirrungen bekennt. Es sind Jugendtorheiten; du wirst sehen, dass ich darüber lache, und wenn du gut bist, so wirst du mit mir lachen.

Du wirst lachen, wenn du siehst, wie ich mir oftmals kein Gewissen daraus gemacht habe, Toren, Schelme und Dummköpfe zu hintergehen, wenn ich in Not war. Wenn ich Frauen betrogen habe, so war das Hintergangenwerden gegenseitig. So etwas zählt nicht; denn wenn die Liebe mit ins Spiel kommt, sind gewöhnlich beide Teile angeführt. Ganz etwas anderes ist es mit den Dummköpfen. Noch jetzt wünsche ich mir Glück, sooft ich mich erinnere, einen in meine Netze gelockt zu haben; denn sie sind so unverschämt und anmaßend, dass sie einen klugen Menschen unwillkürlich herausfordern. Man rächt die Klugheit, wenn man einen Dummkopf betrügt, und der Sieg lohnt sich der Mühe; denn der Dummkopf ist gepanzert, und man weiß oft nicht, an welcher Stelle man ihm beikommen soll. Mit einem Wort: Einen Dummkopf zu betrügen ist wohl eines klugen Mannes würdig. Seitdem ich auf der Welt bin, habe ich in meinem Blut einen unüberwindlichen Hass gegen dieses Gezüchte von Dummköpfen, weil ich mich selber dumm finde, sooft ich in ihrer Gesellschaft bin. Ich bin weit davon entfernt, sie mit den sogenannten dummen Menschen in einen Topf zu werfen; denn diese habe ich eigentlich recht gern, wenn sie nur aus Mangel an Erziehung dumm sind. Ich habe unter ihnen sehr ehrenwerte Menschen gefunden und in dem Charakter ihrer Dummheit zuweilen einen gewissen Geist entdeckt, einen hausbackenen Verstand, durch den sie sich sehr weit von den Dummköpfen unterscheiden. Sie gleichen Augen, die mit dem grauen Star behaftet sind, sonst aber sehr schön sein würden.

Wenn du, mein lieber Leser, den Geist dieser Vorrede prüfst, so wirst du leicht meinen Zweck erraten. Ich habe sie geschrieben, weil ich wünsche, dass du mich kennst, bevor du mich liest. Nur in Kaffeehäusern und an Wirtstafeln unterhält man sich mit Unbekannten.

Ich habe meine Geschichte geschrieben, und hiergegen kann niemand etwas einzuwenden haben. Aber tue ich recht daran, sie dem Publikum zu übergeben, das ich nur von einer sehr schlechten Seite kenne? Nein. Ich weiß, ich mache eine Dummheit. Aber da ich einmal das Bedürfnis empfinde, mich zu beschäftigen und zu lachen – warum sollte ich es mir versagen, dies zu tun.

Expulit elleboro morbum bilemque meroco.

Gallsucht trieb er hinaus mit Hilfe gereinigter Nieswurz.

Ein Alter sagt uns in weisem Schulmeisterton: Wenn du nichts getan hast, was wert ist, aufgeschrieben zu werden, so schreibe wenigstens etwas, was wert ist, gelesen zu werden. Diese Lehre ist so schön wie ein Diamant von reinstem Wasser, der in England zum Brillanten geschliffen worden ist. Aber auf mich ist sie nicht anwendbar; denn ich schreibe weder einen Roman noch die Geschichte einer berühmten Persönlichkeit. Mag es würdig sein, mag es unwürdig sein: Mein Leben ist mein Stoff, und mein Stoff ist mein Leben. Ich habe es durchlebt, ohne jemals zu glauben, ich könnte eines Tages auf den Gedanken kommen, es niederzuschreiben; aber gerade dadurch kann es vielleicht einen interessanten Charakter erhalten haben, den es gewiss nicht haben würde, wenn ich dabei die Absicht gehabt hätte, in meinen alten Tagen meine Lebensgeschichte niederzuschreiben oder gar zu veröffentlichen.

Jetzt, im Jahre 1797, da ich zweiundsiebzig Jahre alt bin, da ich sagen kann: Vixi – obgleich ich noch lebe –, jetzt könnte ich mir schwerlich eine angenehmere Unterhaltung verschaffen, als mich mit meinen eigenen Angelegenheiten zu unterhalten und der guten Gesellschaft, die mich anhört, die mich stets freundschaftlich behandelt hat und in deren Mitte ich stets verkehrt habe, einen würdigen Anlass zum Lachen zu liefern. Um gut zu schreiben, brauche ich mir nur vorzustellen, dass diese gute Gesellschaft mich liest: Quaecunque dixi, si placuerint, dictavit auditor. – Wenn das, was ich sage, gefällt, so hat es der Zuhörer eingegeben.

Zwar gibt es auch Unberufene, die ich nicht werde hindern können, mich zu lesen; aber da genügt mir mein Bewusstsein, dass ich für sie nicht schreibe.

Indem ich mir die genossenen Freuden ins Gedächtnis zurückrufe, erneuere ich sie und genieße ihrer zum zweiten Mal; der Leiden aber, die ich ausgestanden habe und jetzt nicht mehr fühle – ihrer lache ich. Ich bin ein Glied des großen Alls; und so spreche ich in die Luft hinein und bilde mir ein, von meinem Tun und Lassen Rechenschaft abzulegen, wie ein Haushofmeister seinem Herrn Rechnung gibt, bevor er abgeht. Über meine Zukunft habe ich als Philosoph mich niemals beunruhigt; denn ich weiß nichts von ihr; der gläubige Christ aber muss glauben, ohne Beweise zu suchen; gerade der reinste Glaube verharrt in tiefstem Schweigen. Ich weiß, dass ich existiert habe; denn ich habe gefühlt; und da ich dies durch das Gefühl weiß, so weiß ich auch, dass ich nicht mehr existieren werde, sobald ich aufgehört habe zu fühlen.

Sollte es geschehen, dass ich nach meinem Tode noch empfände, so würde ich an nichts mehr zweifeln; aber ich würde jeden Lügen strafen, der mir sagen wollte, dass ich tot sei.

Meine Geschichte muss mit der entferntesten Begebenheit beginnen, die mein Gedächtnis mir darbieten kann; sie beginnt daher mit dem Alter von acht Jahren und vier Monaten. Vor dieser Zeit habe ich, wenn wirklich vivere cogitare est – wenn leben: denken heißt –, noch nicht gelebt; ich vegetierte. Da das Denken des Menschen nur in einem vergleichenden Prüfen verschiedener Beziehungen besteht, so kann es unmöglich vorhanden sein, bevor es ein Gedächtnis gibt. Das Organ dafür entwickelte sich in meinem Kopf erst acht Jahre und vier Monate nach meiner Geburt; in diesem Augenblick erlangte mein Geist zuerst die Fähigkeit, Eindrücke aufzunehmen. Wie eine immaterielle Substanz, die nec tangere nec tangi kann, imstande ist, Eindrücke zu empfangen, das ist etwas, was der Mensch nicht erklären kann.

Eine tröstende Philosophie behauptet im Einklang mit der Religion, die Abhängigkeit der Seele von Sinnen und Organen sei nur zufällig und vorübergehend; sie werde frei und glücklich sein, wenn der Tod des Körpers sie aus dieser sklavischen Abhängigkeit erlöst habe. Das ist sehr schön, aber – abgesehen von der Religion – welche Gewähr haben wir? Da ich also aus eigenem Augenschein die vollkommene Gewissheit der Unsterblichkeit erst dann erlangen kann, wenn ich nicht mehr lebe, so wird man mir verzeihen, dass ich es nicht sehr eilig habe, zur Erkenntnis dieser Wahrheit zu gelangen; denn eine Erkenntnis, die das Leben kostet, scheint mir zu teuer bezahlt zu sein. Einstweilen verehre ich Gott, hüte mich vor jeder ungerechten Handlung und verabscheue die Bösewichte ohne ihnen jedoch Böses zuzufügen. Es genügt mir, wenn ich mich enthalte, ihnen Gutes zu tun; ich bin überzeugt: Schlangen soll man nicht füttern.

Auch über mein Temperament und über meinen Charakter muss ich einiges sagen. Möge der Leser recht nachsichtig sein; das wird weder seiner Redlichkeit noch seiner Verständigkeit Abbruch tun.

Ich habe nach und nach alle Temperamente gehabt: In meiner Kindheit war ich phlegmatisch, in meiner Jugend sanguinisch; später wurde ich cholerisch und endlich melancholisch, und das werde ich wahrscheinlich bleiben. Indem ich meine Nahrung meiner Leibesbeschaffenheit anpasste, habe ich mich stets einer guten Gesundheit erfreut. Schon frühzeitig lernte ich, dass jede Schädigung der Gesundheit stets von einem Übermaß in der Ernährung oder in der Enthaltsamkeit herrührt. Darum habe ich niemals einen anderen Arzt gehabt als mich selber. Bei dieser Gelegenheit muss ich sagen, dass ich das Übermaß in der Enthaltsamkeit viel gefährlicher gefunden habe als das Übermaß im anderen Sinne; wohl führt dieses zur Überladung, Ersteres aber führt zum Tod.

Heutzutage in meinem hohen Alter brauche ich trotz meinem vorzüglichen Magen nur eine einzige Mahlzeit täglich; aber für diese Entbehrung früherer Genüsse entschädigt mich ein süßer Schlaf und die Leichtigkeit, womit ich meine Gedanken schriftlich ausdrücken kann, ohne Paradoxe oder Sophismen zu bedürfen, durch die ich mehr mich selber als meine Leser betrügen würde; denn niemals könnte ich mich entschließen, wissentlich ihnen falsche Münze zu geben.

Mein sanguinisches Temperament machte mich sehr empfänglich für die Lockungen der Sinnlichkeit; ich war stets fröhlich und immer geneigt, von einem Genusse zu einem neuen überzugehen; dabei war ich zugleich sehr erfinderisch im Ersinnen neuer Genüsse. Daher stammt ohne Zweifel meine Neigung, neue Bekanntschaften anzuknüpfen, und meine große Geschicklichkeit, solche wieder abzubrechen; doch geschah dieses stets mit voller Überlegung und niemals aus bloßer Leichtfertigkeit. Temperamentsfehler sind unverbesserlich, weil das Temperament nicht von unseren Kräften abhängt. Etwas anderes ist es mit dem Charakter. Diesen bilden Geist und Herz; das Temperament hat fast gar nichts damit zu tun. Darum hängt der Charakter von der Erziehung ab und lässt sich folglich bessern und gestalten.

Ich überlasse anderen die Entscheidung, ob mein Charakter gut oder schlecht ist; aber so wie er ist, malt er sich in meinen Zügen, und jeder Kenner kann ihn leicht darnach beurteilen. Nur in den Gesichtszügen des Menschen stellt sich ein Charakter dem Blicke dar; in ihnen hat er seinen Sitz. Man beachte, dass die Menschen, die keinen Gesichtsausdruck haben – und deren gibt es gar viele –, ebenso wenig haben, was man Charakter nennt. Wir können daraus die Regel ableiten, dass es ebenso viele verschiedene Physiognomien gibt wie verschiedene Charaktere.

Ich habe eingesehen, dass ich mein Leben lang mehr nach der Eingebung meines Gefühls als aus Überlegung gehandelt habe; ich glaube daraus folgern zu dürfen, dass mein Verhalten mehr von meinem Charakter als von meinem Verstande abhängig gewesen ist. Mein Verstand und mein Charakter liegen beständig im Kriege miteinander, und bei ihren fortwährenden Zusammenstößen habe ich stets gefunden, dass ich nicht Verstand genug für meinen Charakter und nicht Charakter genug für meinen Verstand besaß. Doch genug davon! Denn wenn das Wort wahr ist: Si brevis esse volo, obscurus fio – wenn ich kurz sein will, werde ich dunkel –, so glaube ich, ich kann ohne Unbescheidenheit die Worte meines geliebten Virgil auf mich anwenden:

Nec sum adeo inferior: nuper me in litore vidi

Cum placidum ventis staret mare.

Auch nicht bin ich so schlecht von Gestalt; mich sah ich am Ufer Jüngst, da des Meers Windstille mir spiegelte. (Voß)

Der Kultus der Sinneslust war mir immer die Hauptsache: Niemals hat es für mich etwas Wichtigeres gegeben. Ich fühlte mich immer für das andere Geschlecht geboren; daher habe ich es immer geliebt und mich von ihm lieben lassen, so viel ich nur konnte. Auch die Freuden der Tafel habe ich leidenschaftlich geliebt, und ich habe mich für alles begeistert, was meine Neugier erregte.

Ich habe Freunde gehabt, die mir Gutes getan haben, und ich hatte das Glück, ihnen bei jeder Gelegenheit Beweise meiner Dankbarkeit geben zu können. Ich habe auch abscheuliche Feinde gehabt, die mich verfolgt haben, und die ich nicht vernichtet habe, weil es nicht in meiner Macht stand, dies zu tun. Wer eine Beleidigung vergisst, vergibt sie darum noch nicht; denn um vergeben zu können, muss man heroisches Gefühl, ein edles Herz, einen großmütigen Sinn haben; das Vergessen dagegen beruht auf Gedächtnisschwäche oder auf sanftmütiger Nachlässigkeit, der eine friedfertige Seele sich so gerne hingibt; oft auch auf einem Bedürfnis nach Ruhe und Frieden. Denn der Hass tötet mit der Zeit den Unglücklichen, der ihn groß werden lässt.

Wenn man mich sinnlich nennt, so tut man mir unrecht; denn meiner Sinne wegen habe ich niemals Pflichten vernachlässigt, sooft ich deren hatte. Aus demselben Grunde hätte man niemals Homer einen Trinker nennen dürfen:

Laudibus arguitur vini vinosus Homerus.

Weil er den Wein gelobt, gilt als Weintrinker Homerus.

Ich liebte alle scharf gewürzten Speisen: Makkaronipastete von einem guten neapolitanischen Koch, die Ollapotrida der Spanier, recht klebrigen Neufundländer Stockfisch, Wildbret im höchsten Stadium des Duftes und von Käse gerade diejenigen Sorten, deren Vollendung sich dadurch zeigt, dass die Tierchen, die sich in ihnen bilden, sichtbar werden. Stets fand ich süß den Geruch der Frauen, die ich geliebt habe.

Was für ein verderbter Geschmack! wird man sagen; welche Schamlosigkeit, ihn ohne Erröten einzugestehen! Diese Kritik macht mich lachen; denn ich glaube, dank meinem derben Geschmack glücklicher zu sein als andere Menschen; ich bin überzeugt, dass er mich genussfähiger macht. Glücklich, wer sich Genüsse zu verschaffen weiß, ohne anderen zu schaden! Töricht, wer sich einbildet, das höchste Wesen könnte Wohlgefallen daran finden, dass ihm zum Opfer Schmerzen, Qualen und Entbehrungen geweiht werden, und es liebe nur die Überschwänglichen, die sich dergleichen auferlegen. Gott kann von seinen Geschöpfen nur die Betätigung jener Tugenden verlangen, deren Keime er in ihre Seele gelegt hat; er gab uns alles nur, um uns glücklich zu machen: Eigenliebe, ehrgeiziges Streben nach Beifall, Nachahmungstrieb, Kraft, Mut und schließlich etwas, das keine Gewalt uns nehmen kann: die Möglichkeit, uns selber zu töten, wenn wir nach einer richtigen oder falschen Berechnung so unglücklich sind, unsere Rechnung dabei zu finden. Dieses ist der stärkste Beweis für unsere moralische Freiheit, die der Sophismus so scharf bestritten hat. Die Natur jedoch sträubt sich gegen den Selbstmord, und mit Recht müssen alle Religionen ihn verbieten.

Ein vermeintlicher starker Geist sagte mir eines Tages, ich könnte mich nicht einen Philosophen nennen und gleichzeitig an die Offenbarungen glauben. Aber wenn wir sie im Physischen nicht bezweifeln, warum sollten wir sie nicht auch in den religiösen Dingen zulassen? Es handelt sich nur um die Form. Der Geist spricht zum Geist und nicht zu den Ohren. Die Uranfänge alles unseres Wissens müssen denen offenbart worden sein, die sie in dem großen und erhabenen Prinzip, das sie alle einschließt, uns mitgeteilt haben. Die Biene, die ihren Stock, die Schwalbe, die ihr Nest, die Ameise, die ihre Höhle baut, die Spinne, die ihr Netz webt – sie hätten niemals etwas gemacht, hätten sie nicht vorher eine Offenbarung empfangen, die von Ewigkeit her da sein musste. Entweder müssen wir dies glauben, oder wir müssen zugeben, dass die Materie denkt. Warum nicht, würde Locke sagen, wenn Gott es gewollt hätte? Aber da wir es nicht wagen, der Materie so viel Ehre zu erweisen, so wollen wir uns doch lieber an die Offenbarung halten. Der große Philosoph Locke, der, nachdem er die Natur studiert hatte, jubelnd verkünden zu können glaubte, dass Gott nichts weiter sei als die Natur selber – er starb zu früh. Hätte er noch einige Zeit gelebt, so wäre er viel weiter gegangen, aber seine Reise wäre nicht lang gewesen. Er hätte sich selber in seinem Schöpfer gefunden und hätte ihn dann nicht mehr leugnen können: In eo movemur et sumus – in ihm leben und sind wir. Er würde ihn unbegreiflich gefunden haben und hätte sich nicht mehr darum beunruhigt.

Könnte Gott, der Uranfang aller Anfänge, der selber niemals einen Anfang gehabt hat, sich selber begreifen, wenn er, um sich zu begreifen, seinen eigenen Anfang kennen müsste?

O glückliches Nichtswissen! Spinoza, der tugendhafte Spinoza, starb, ehe er zu diesem Besitze gelangt war. Er wäre als Weiser und mit gerechtem Anspruch auf Belohnung seiner Tugenden gestorben, wenn er an die Unsterblichkeit seiner Seele geglaubt hätte.

Es ist falsch, dass echte Tugend nicht auf Belohnung Anspruch erheben dürfe, sondern dadurch ihrer Reinheit Abbruch tue. Im Gegenteil, die Tugend wird dadurch gestärkt; denn der Mensch ist zu schwach, als dass er tugendhaft sein wollte, nur um sich selber zu gefallen. Ich glaube, dass jener Amphiaraos, qui vir bonus esse quam videri malebat – der lieber ein rechtschaffener Mann sein als scheinen wollte, der Fabel angehört. Ich glaube mit einem Wort, es gibt auf der Welt keinen ehrenwerten Menschen ohne alle Ansprüche, und ich will von den meinigen reden.

Ich erhebe Anspruch auf die Freundschaft, die Achtung und die Dankbarkeit meiner Leser. Auf ihre Dankbarkeit: wenn das Lesen meiner Erinnerungen sie belehrt und ihnen Vergnügen macht. Auf ihre Achtung: wenn sie mir Gerechtigkeit widerfahren lassen und mich reicher an guten Eigenschaften als an Fehlern finden. Auf ihre Freundschaft: wenn sie mich dieser würdig finden wegen des Freimutes und des Vertrauens, womit ich mich ohne Verkleidung, ganz wie ich bin, ihrem Urteil überliefere.

Sie werden finden, dass ich stets die Wahrheit so leidenschaftlich geliebt habe, dass ich oft zunächst gelogen habe, um Menschen, die ihre Reize nicht ahnten, mit der Wahrheit bekannt zu machen. Sie werden nicht auf mich schmälen, wenn sie mich die Börse meiner Freunde leeren sehen, um meine Launen zu befriedigen; denn diese Freunde trugen sich mit chimärischen Plänen, und indem ich ihnen Hoffnung auf deren Erfüllung machte, hoffte ich selber, sie von ihrer Torheit zu heilen, indem ich sie sie erkennen ließ. Ich betrog sie, um sie vernünftig zu machen, und ich hielt mich nicht für strafbar; denn ich handelte nicht aus Habsucht. Die Summen, die ich benutzte, um mir meine Vergnügungen zu verschaffen, waren zu Zwecken bestimmt, die von Natur unmöglich sind. Ich würde mich schuldig fühlen, wenn ich heute reich wäre. Aber ich habe nichts; ich habe alles verschwendet; und dies tröstet mich und rechtfertigt mich. Es war Geld, das zu Torheiten bestimmt war. Ich habe es seiner Bestimmung nicht entfremdet, indem ich es für meine eigenen Torheiten verwandte.

Sollte ich mich in meiner Hoffnung getäuscht haben und dem Leser nicht gefallen, so gestehe ich: dies würde mir leidtun; aber doch nicht so sehr, um mich bereuen zu lassen, meine Lebensgeschichte niedergeschrieben zu haben; denn trotz alledem bleibt es dabei, dass mir dies Spaß gemacht hat. Grausame Langeweile! Nur aus Versehen können die Schilderer der Höllenstrafen dich übergangen haben!

Doch muss ich gestehen, ich kann mich der Furcht vor dem Ausgepfiffenwerden nicht ganz erwehren; sie ist nur zu natürlich, und daher brauche ich mich nicht damit zu brüsten, unempfindlich gegen sie zu sein; und ich bin weit entfernt, mich damit zu trösten, dass ich nicht mehr am Leben sein werde, wenn diese Erinnerungen erscheinen. Nur mit Entsetzen kann ich daran denken, dass ich dem Tode, den ich verabscheue, für etwas dankbar sein müsste; denn das Leben – mag es glücklich, mag es unglücklich sein – ist das einzige Gut, das der Mensch besitzt, und wer das Leben nicht liebt, der ist des Lebens nicht würdig. Wenn man ihm die Ehre vorzieht, so geschieht dies nur, weil die Schande es unauslöschlich brandmarkt. Vor solche Wahl gestellt, kann man wohl dazu kommen, sich zu töten; aber dann hat die Philosophie zu schweigen.

O Tod! Grausamer Tod! Verhängnisvolles Gesetz, das die Natur verwerfen müsste, denn es zielt nur auf ihre Zerstörung ab. Cicero sagt, der Tod befreie uns von den Schmerzen. Aber der große Philosoph trägt nur die Ausgabe ein, bucht jedoch nicht die Einnahme. Ich erinnere mich nicht, ob seine Tullia schon gestorben war, als er seine Tuskulanen schrieb. Der Tod ist ein Ungeheuer, das den aufmerksamen Zuschauer aus dem großen Welttheater hinausjagt, bevor das Stück, das ihn unendlich interessiert, zu Ende gespielt ist. Schon dieser Grund allein muss genug sein, um den Tod zu verabscheuen.

Man wird in diesen Erinnerungen nicht alle meine Abenteuer finden; ich habe diejenigen ausgelassen, die den daran beteiligten Personen hätten missfallen können; denn sie würden eine schlechte Figur dabei spielen. Trotz dieser Zurückhaltung wird man mich bisweilen nur allzu indiskret finden; das tut mir leid. Wenn ich vor meinem Tode noch vernünftig werde und die Zeit dazu finde, werde ich alles verbrennen; jetzt habe ich nicht den Mut dazu.

Sollte man bisweilen finden, dass ich gewisse Liebesszenen zu sehr im Einzelnen ausmale, so tadle man mich doch nicht; es sei denn, dass man mich für einen schlechten Maler befindet. Denn man darf doch meiner alten Seele keinen Vorwurf daraus machen, dass sie nur noch in der Erinnerung genießen kann. Übrigens können tugendhafte Gemüter alle jene Schilderungen überschlagen, durch die sie sich verletzt fühlen könnten; diesen Rat glaube ich hier geben zu müssen. Wenn jemand meine Vorrede nicht liest, umso schlimmer für ihn! Ich werde dann keine Schuld tragen; denn jeder muss wissen, dass eine Vorrede für ein Werk dasselbe bedeutet wie der Theaterzettel für eine Komödie: man muss sie lesen.

Ich habe diese Erinnerungen nicht für die Jugend geschrieben; denn diese muss in der Unwissenheit erhalten werden, damit sie nicht zu Fall komme. Ich schrieb sie für solche, die durch das Leben der Verführung unzugänglich geworden sind, gleichsam wie der Salamander dadurch, dass er im Feuer lebt, feuerfest wird. Da die wahren Tugenden nur Gewohnheiten sind, so erkühne ich mich zu sagen: Wahrhaft tugendhaft ist nur, wer Tugend übt, ohne dass es ihm die geringste Mühe macht. Solchen ist jede Unduldsamkeit fremd, und für sie habe ich geschrieben.

Meine Kindheit. – Meine Großmutter gibt mich dem Doktor Gozzi in Pension. – Meine Studienjahre in Padua.

Das Organ des Gedächtnisses entwickelte sich bei mir Anfang August 1733; ich war also damals acht Jahre und vier Monate alt. Ich habe nicht die geringste Erinnerung an Ereignisse, die vor dieser Zeit liegen. Meine erste Erinnerung betrifft Folgendes:

Ich stand in der Ecke eines Zimmers gegen die Wand gebeugt; meinen Kopf hielt ich in den Händen und blickte unverwandt auf das Blut, das mir in Strömen aus der Nase floss und auf die Erde rieselte.

Meine Großmutter Marzia, deren Liebling ich war, kam zu mir heran, wusch mir das Gesicht mit kaltem Wasser, ließ mich, ohne dass im Hause jemand etwas davon merkte, mit sich in eine Gondel steigen und führte mich nach der sehr volkreichen Insel Murano, die nur eine halbe Meile von Venedig liegt.

Hier stiegen wir aus und gingen in eine Spelunke, wo wir ein altes Weib fanden, das mit einem schwarzen Kater in den Armen auf einem schmutzigen Bett saß und noch fünf oder sechs Katzen um sich hatte. Es war eine Hexe. Die beiden alten Frauen hatten ein langes Gespräch miteinander, das wahrscheinlich mich betraf. Zum Schluss dieser Zwiesprach, die in Friauler Mundart abgehalten wurde, bekam die alte Hexe von meiner Großmutter einen Silberdukaten. Sie öffnete eine Kiste, nahm mich auf die Arme, legte mich hinein und schloss den Deckel, indem sie mir sagte, ich solle keine Angst haben. Diese Bemerkung wäre nun gerade genug gewesen, um mir Angst zu machen, wenn ich überhaupt irgendwelche Denkkraft besessen hätte; aber ich war ganz betäubt. Ich lag ruhig in einer Ecke zusammengekauert, hielt mir das Taschentuch unter die Nase, weil ich immer noch blutete, und kümmerte mich übrigens nicht im Geringsten um den Lärm, den ich draußen machen hörte. Ich hörte abwechselnd lachen, weinen, singen, schreien und an die Kiste klopfen; mir war das alles gleichgültig. Endlich holen sie mich aus der Kiste hervor, mein Blut ist gestillt. Das sonderbare Weib macht mir hundert Liebkosungen, entkleidet mich, legt mich auf das Bett, verbrennt Kräuter, fängt den Rauch davon mit einem Tuch auf, wickelt mich in dieses ein, macht Beschwörungen, wickelt mich darauf wieder aus und gibt mir fünf sehr angenehm schmeckende Zuckerplätzchen. Gleich darauf reibt sie mir Schläfen und Nacken mit einer lieblich duftenden Salbe ein, und dann kleidet sie mich wieder an. Sie sagte mir, meine Blutungen würden ganz allmählich aufhören; nur dürfte ich niemandem erzählen, was sie gemacht hätte, um mich zu heilen; sie drohte mir, ich würde all mein Blut verlieren und sterben, wenn ich es wagte, zu irgendeinem Menschen von ihren Geheimnissen zu sprechen. Nachdem sie mir dies alles eingeprägt hatte, sagte sie noch, eine reizende Dame würde mir nächste Nacht einen Besuch machen und von dieser würde mein Glück abhängen, wenn ich nur so viel Willenskraft hätte, niemandem von diesem Besuch zu erzählen. Hierauf nahmen wir Abschied und kehrten nach Hause zurück.

Kaum lag ich im Bett, so schlief ich ein, ohne wieder an den schönen Besuch zu denken, der mir bevorstand; aber als ich einige Stunden später aufwachte, sah ich – oder glaubte wenigstens, sie zu sehen – eine blendend schöne Frau, die aus dem Kamin kam. Sie war im Reifrock, trug ein prachtvolles Kleid und hatte auf dem Kopf eine mit Edelsteinen besetzte Krone, von der – wie es mir vorkam – Funken sprühten. Sie kam langsamen Schrittes mit majestätischer und sanfter Miene auf mein Bett zu und setzte sich auf dieses; dann zog sie aus ihrer Tasche kleine Büchschen, die sie über meinen Kopf ausleerte, wobei sie Worte flüsterte. Nachdem sie mir eine lange Ansprache gehalten hatte, von der ich nichts verstand, küsste sie mich und verschwand auf demselben Wege, auf dem sie gekommen war. Hierauf schlief ich wieder ein.

Am anderen Morgen kam meine Großmutter mich ankleiden; kaum an mein Bett getreten, sagte sie, ich müsse unbedingt schweigen; ich sei des Todes, wenn ich über das von mir in der Nacht Gesehene zu sprechen wage. Diese Rede aus dem Munde der einzigen Frau, die auf mich einen unbeschränkten Einfluss hatte und die mich gewöhnt hatte, allen ihren Befehlen blindlings zu gehorchen, bewirkte, dass ich mich der Erscheinung wieder erinnerte und dass ich sie unter Siegel im geheimsten Winkel meines eben erwachenden Gedächtnisses aufbewahrte. Übrigens fühlte ich mich gar nicht versucht, das Begebnis irgendeinem Menschen zu erzählen; zunächst weil ich nicht wusste, was man überhaupt daran interessant finden könnte, dann aber auch weil ich niemand kannte, an den ich mich mit meiner Erzählung hätte wenden können; denn da meine Krankheit mich trübsinnig und nicht im Geringsten unterhaltend machte, so bedauerten mich alle Leute und ließen mich in Ruhe; man glaubte, ich würde nicht lange leben, und meine Eltern sprachen niemals ein Wort mit mir.

Nach der Reise nach Murano und dem nächtlichen Besuch der Fee blutete ich zwar noch, aber die Blutungen wurden von Tag zu Tag geringer, und allmählich entwickelte sich mein Gedächtnis. In weniger als einem Monat lernte ich lesen.

Ohne Zweifel wäre es lächerlich, meine Heilung diesem tollen Zauber zuzuschreiben; ich glaube aber auch, dass man unrecht hätte, wollte man rundweg leugnen, dass er vielleicht dazu beigetragen. Die Erscheinung der schönen Königin habe ich immer für einen Traum gehalten – wenn es nicht etwa ein zu meinem Besten veranstalteter Mummenschanz war; die Heilmittel für die schwersten Krankheiten sind ja nicht immer in Apotheken zu finden. Tagtäglich tut irgendein Phänomen uns unsere Unwissenheit dar, und ich glaube, dies ist der Grund, warum wir so selten einen Gelehrten finden, dessen Geist von jedem Aberglauben frei ist. Ganz gewiss hat es auf dieser Welt niemals Hexen und Hexenmeister gegeben; aber ebenso unleugbar haben zu allen Zeiten Leute an Betrüger geglaubt, die das Talent besaßen, als Zauberer aufzutreten: Somnio nocturnos lemures portentaque Thessalia vides. – Im Traum siehst Du Nachtgespenster und thessalische Ungeheuer.

Manches, was zunächst nur in der Phantasie vorhanden ist, wird allmählich zur Tatsache; folglich ist es wohl möglich, dass diese oder jene Wirkung, die man nur dem Glauben zuschreibt, kein eigentliches Wunder ist, obgleich sie denen, die dem Glauben eine schrankenlose Macht zuschreiben, als ein wirkliches Wunder erscheint. –

Das zweite mir widerfahrene Ereignis, dessen ich mich erinnere, passierte mir drei Monate nach der Reise nach Murano und sechs Wochen vor dem Tode meines Vaters. Ich teile es dem Leser nur mit, um ihm einen Begriff zu geben, in welcher Weise sich mein Charakter entwickelte.

Eines Tages, um die Mitte des Novembers, befand ich mich zusammen mit meinem um zwei Jahre jüngeren Bruder Francesco im Zimmer meines Vaters und sah ihm aufmerksam bei seinen optischen Arbeiten zu.

Ein großes Stück Kristall, rund und in Facetten geschliffen, fesselte meine Aufmerksamkeit. Ich nahm es in die Hand, hielt es vor meine Augen und war wie bezaubert, als ich alle Gegenstände vervielfältigt sah. Sofort bekam ich Lust, mir diesen Kristall anzueignen, und da ich mich unbeachtet sah, so benutzte ich den Augenblick, ihn in die Tasche zu stecken. Gleich darauf stand mein Vater auf, um den Kristall zu benutzen; da er ihn nicht fand, sagte er zu uns, einer von uns beiden müsste ihn genommen haben. Mein Bruder versicherte ihm, er habe ihn nicht angerührt, und hierauf sagte ich trotz dem Bewusstsein meiner Schuld ihm dasselbe. Mein Vater war aber seiner Sache sicher und drohte uns, er würde unsere Taschen durchsuchen, und wer gelogen hätte, würde Prügel bekommen. Ich tat, als suchte ich den Kristall in allen Zimmerecken, und hierbei gelang es mir in einem günstigen Augenblick, das Ding geschickt meinem Bruder in die Rocktasche gleiten zu lassen. Dies tat mir sofort leid, denn ich hätte ja tun können, als hätte ich den Kristall irgendwo gefunden; aber die Schlechtigkeit war nun einmal begangen. Mein Vater wurde schließlich ungeduldig, als wir nichts fanden; er durchsuchte uns, entdeckte die verhängnisvolle Kugel in der Tasche des Unschuldigen und gab ihm die verheißene Tracht Prügel. Drei oder vier Jahre später war ich so dumm, mich meinem Bruder gegenüber dieses Streiches zu rühmen; er verzieh ihn mir niemals und versäumte keine Gelegenheit, sich dafür zu rächen.

Als ich in einer Generalbeichte mich dieser Sünde mit allen Nebenumständen anklagte, erhielt ich eine Belehrung, die mir Spaß machte. Mein Beichtvater, ein Jesuit, sagte mir, da ich Giacomo heiße, so hätte ich mit dieser Tat der Bedeutung meines Namens entsprechend gehandelt. Denn im Hebräischen bedeutet Jakob Verdränger. Deshalb gab Gott dem Patriarchen für seinen alten Namen den neuen Israel, das heißt: Der Sehende. Er hatte seinen Bruder Esau hintergangen.

Sechs Wochen nach diesem Vorfall bekam mein Vater im Innern des Kopfes ein Geschwür, das ihn binnen acht Tagen ins Grab brachte. Der Arzt Zambelli gab dem Kranken zunächst verstopfende Heilmittel und glaubte dann, diese Dummheit mit der Verabreichung von Bibergeil wiedergutzumachen. Mein Vater starb infolgedessen an Krämpfen. Eine Minute nach seinem Tode barst das Geschwür und floss durchs Ohr ab; es entfernte sich, nachdem es ihn getötet hatte, wie wenn es nun nichts mehr bei ihm zu tun hätte.

Mein Vater schied im blühendsten Alter aus dem Leben; er zählte nur 36 Jahre. In sein Grab folgte ihm das Bedauern des Publikums, besonders des Adels, der in ihm einen Mann achtete, der sich durch seine Lebensführung wie durch seine Kenntnisse in der Mechanik über seinen Stand erhob.

Zwei Tage vor seinem Tode fühlte mein Vater sein Ende nahen; er ließ seine Frau und uns alle an sein Bett kommen und bat die edlen Herren Grimani, unsere Beschützer zu werden.

Nachdem er uns seinen Segen gegeben hatte, verlangte er von meiner in Tränen zerfließenden Mutter, dass sie ihm schwöre, keins von seinen Kindern für die Bühne zu erziehen, die er selber niemals würde betreten haben, wenn ihn nicht eine unglückliche Leidenschaft dazu gezwungen hätte. Sie tat den Schwur, und die drei Patrizier bürgten für dessen Unverletzlichkeit. Die Umstände halfen ihr, dieses Versprechen halten zu können.

Da meine Mutter damals im sechsten Monat schwanger war, wurde sie bis nach Ostern vom Auftreten befreit. Schön und jung, wie sie war, schlug sie alle Heiratsanträge aus; auf die Vorsehung vertrauend, hoffte sie selber, imstande zu sein, uns großzuziehen.

Zunächst glaubte sie sich mit mir beschäftigen zu sollen; nicht so sehr aus besonderer Vorliebe für mich als wegen meiner Krankheit, die mich in einen solchen Zustand versetzte, dass man nicht mehr wusste, was man mit mir anfangen sollte. Ich war sehr schwach, hatte keinen Appetit, war zu keiner Anstrengung fähig und sah aus wie ein Blödsinniger. Die Ärzte stritten sich um die Ursache meines Leidens. Er verliert, sagten sie, wöchentlich zwei Pfund Blut, während er doch im Ganzen nur sechzehn bis achtzehn haben kann. Woher kann also eine so überreichliche Abgabe von Blut kommen? Der eine sagte, mein ganzer Speisesaft verwandle sich in Blut, der andere behauptete, die von mir eingeatmete Luft müsse bei jedem Atemzuge die Menge des in meinen Lungen vorhandenen Blutes vermehren und darum hielte ich fortwährend den Mund offen. Dies wurde mir sechs Jahre später von Herrn Baffo, einem vertrauten Freunde meines seligen Vaters, erzählt.

Baffo konsultierte schließlich in Padua den berühmten Arzt Macopo, der ihm seine Meinung schriftlich mitteilte. In diesem Gutachten, das ich aufbewahrt habe, heißt es, unser Blut sei eine dehnbare Flüssigkeit, die an Dicke, niemals aber an Menge sich vermindern oder vermehren könne; meine Blutungen könnten nur davon herrühren, dass die Blutmenge zu dick sei. Sie mache sich auf natürlichem Wege Luft, um den Umlauf zu erleichtern. Er sagte, ich würde bereits gestorben sein, wenn nicht die Natur, die leben will, sich selber geholfen hätte. Er kam zu dem Schluss: Da die Ursache dieser Dicke nur in der von mir eingeatmeten Luft gesucht werden könne, so müsse man mir Luftveränderung verschaffen oder sich darauf gefasst machen, mich zu verlieren. Nach seiner Meinung war ferner an dem dummen Ausdruck, den meine Züge trugen, ebenfalls nur die Dicke meines Blutes schuld.

Dieser Herr Baffo, ein erhabener Geist und ein Poet, der sich nur in Gedichten der schlüpfrigsten Art versuchte, in dieser aber groß und einzig war – Baffo also veranlasste, dass meine Familie sich entschloss, mich nach Padua in Pension zu geben; folglich verdanke ich ihm mein Leben. Er ist zwanzig Jahre später gestorben, der letzte seiner alten patrizischen Familie; aber seine Gedichte, sind sie gleich schmutzig, werden seinen Namen niemals untergehen lassen. Die venezianischen Staatsinquisitoren werden aus einer gewissen Pietät zu seinem Ruhme beigetragen haben; denn indem sie seine in Abschriften umlaufenden Werke verfolgten, machten sie sie kostbar; sie hätten wissen müssen, dass spreta exolescunt – was nicht beachtet wird, fällt der Vergessenheit anheim.

Sobald der Orakelspruch des Professors Macopo als zutreffend erachtet war, übernahm es Herr Abbate Grimani, mit Hilfe eines in Padua wohnenden ihm bekannten Chemikers für mich eine gute Pension zu finden. Er hieß Ottaviani und war zugleich auch Antiquar. In ein paar Tagen war die Pension gefunden, und an meinem neunten Geburtstag, den 2. April 1734 brachte man mich in einem Burchiello auf dem Brentakanal nach Padua. Der Burchiello kann für ein kleines schwimmendes Haus gelten. Es befindet sich darauf ein Saal mit einem Kabinett am oberen und unteren Ende, und für die Dienerschaft ist Unterkunft am Bug und am Stern des Fahrzeugs vorhanden; die Form des Saales ist ein Rechteck; er ist mit Glasfenstern und Holzläden versehen, und darüber befindet sich noch ein Sitzdeck. Die Dauer der Reise beträgt acht Stunden. Abbate Grimani, Herr Baffo und meine Mutter begleiteten mich; ich schlief mit meiner Mutter im Saal, und die beiden Freunde verbrachten die Nacht in einem der beiden Kabinette. Mit Tagesanbruch stand meine Mutter auf und öffnete ein Fenster gegenüber dem Bett; die Strahlen der aufgehenden Sonne trafen mein Gesicht, so dass ich die Augen aufschlug. Das Bett war so niedrig, dass ich das Land nicht sehen konnte; ich sah durch das Fenster nur die Wipfel der Bäume, die den Fluss umsäumen. Die Barke bewegte sich, aber so gleichmäßig und ruhig, dass ich davon nichts merkte; es überraschte mich daher aufs höchste, dass ein Baum nach dem anderen meinen Blicken entschwand. »Oh, liebe Mutter!«, rief ich, »was ist denn das? Die Bäume laufen ja!« Im selben Augenblick traten die beiden Herren ein und fragten mich, als sie mein verdutztes Gesicht sahen, woran ich denn dächte. »Woher kommt es«, wiederholte ich, »dass die Bäume laufen?«

Sie lachten; meine Mutter aber stieß einen Seufzer aus und sagte ganz traurig: »Das Schiff bewegt sich, und nicht die Bäume. Zieh dich an!« Ich begriff, dank meiner erwachenden, sich immer mehr entwickelnden und noch gar nicht voreingenommenen Vernunft sofort den Grund der Erscheinung. »Dann ist es also möglich«, sagte ich zu meiner Mutter, »dass auch die Sonne sich nicht bewegt und dass im Gegenteil unsere Erde von Westen nach Osten rollt.« Meine gute Mutter entsetzte sich über diesen Unsinn, Herr Grimani beklagte meine Dummheit, und ich stand da ganz verdutzt, traurig und dem Weinen nahe. Herr Baffo schenkte mir neues Leben! Er schloss mich in seine Arme, küsste mich zärtlich und sagte: »Du hast recht, mein Kind; die Sonne bewegt sich nicht, sei getrost! Brauche immer deine Vernunft und lass die Leute lachen!«

Meine Mutter fragte ihn überrascht, ob er toll wäre, dass er mir solche Ratschläge gäbe; der Philosoph antwortete ihr gar nicht, sondern fuhr fort, mir in Umrissen eine Erklärung zu geben, wie sie meiner einfachen und reinen Vernunft angemessen war. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine wirkliche Freude kostete! Wäre Herr Baffo nicht gewesen, so hätte dieser Augenblick genügt, meine Erkenntnis zu erniedrigen; denn die Feigheit der Leichtgläubigkeit würde sich hineingeschlichen haben. Ganz bestimmt hätte die Unwissenheit der beiden anderen die Schärfe meiner Denkfähigkeit abgestumpft. Ob ich es in dieser Fähigkeit sehr weit gebracht habe, weiß ich nicht, das aber weiß ich, dass ich ihr allein alles Glück verdanke, dessen ich genieße, wenn ich mich mit mir allein befinde.

Wir kamen bei guter Zeit in Padua an und gingen zu Ottaviani, dessen Frau mich mit Liebkosungen überhäufte. Ich sah in ihrem Hause fünf oder sechs Kinder, unter ihnen ein achtjähriges Mädchen, namens Maria, und ein anderes siebenjähriges, namens Rosa, hübsch wie ein Engel. Zehn Jahre später wurde Maria die Frau des Maklers Colonda, und einige Jahre darauf wurde Rosa an den Patrizier Pietro Marcello verheiratet, dem sie einen Sohn und zwei Töchter schenkte; von diesen wurde die eine die Gattin des Herrn Pietro Mocenigo; die andere heiratete einen Nobile aus der Familie Carraro; doch wurde diese Ehe später für nichtig erklärt. Ich werde von allen diesen Personen zu sprechen haben, darum erwähne ich sie hier.

Ottaviani führte uns sofort nach dem Hause, wo ich in Kost gegeben werden sollte. Es lag nur fünfzig Schritt von dem seinigen entfernt, in Santa Maria da Vanzo, Gemeinde San Michele, und gehörte einer alten Slawonierin, die den ersten Stock an Signora Mida, die Frau eines slawonischen Obersten, vermietet hatte. Man öffnete vor ihr mein Köfferchen und gab ihr ein Verzeichnis des gesamten Inhalts; hierauf zählte man ihr sechs Zechinen auf, womit Kost und Wohnung für mich auf ein halbes Jahr bezahlt waren. Für diese geringe Summe sollte sie mich beköstigen, meine Wäsche sauber halten und mir Schulunterricht geben lassen. Man ließ sie reden, es sei nicht genug; man umarmte mich, befahl mir, immer ihren Befehlen recht artig nachzukommen, und ließ mich in dem Hause. So entledigte man sich meiner.

Sobald ich mit der Slawonierin allein war, führte sie mich auf den Dachboden, wo sie mir mein Bett zeigte, das in einer Reihe mit vier anderen stand; von diesen waren drei für drei Knaben meines Alters bestimmt, die in diesem Augenblick in der Schule waren; das vierte gehörte der Magd, die den Auftrag hatte, aufzupassen, dass wir uns nicht den üblichen kleinen Schülerausschweifungen hingäben. Nach diesem Besuch gingen wir wieder hinunter, und sie führte mich in den Garten; dort könnte ich bis zum Mittagessen spazieren gehen, sagte sie.

Ich war weder glücklich noch unglücklich; ich sagte kein Wort. Ich empfand gar nichts, weder Furcht noch Hoffnung noch Neugier; ich war weder lustig noch traurig. Anstößig war mir nur das Gesicht der Hausherrin; denn obwohl ich keinen Begriff von Schönheit oder Hässlichkeit hatte, so stieß mich doch alles an ihr ab: ihr Gesicht, der Ausdruck ihrer Miene, ihr Ton und ihre Sprache. Ihre männlichen Gesichtszüge brachten mich jedes Mal in Verwirrung, sooft ich sie ansah, um zu hören, was sie mir sagte. Sie war groß und breit wie ein Soldat; sie hatte eine gelbe Hautfarbe, schwarze Haare, lange dichte Augenbrauen, und ihr Kinn war mit etlichen langen Barthaaren geschmückt. Um dies Bildnis zu vervollständigen, will ich noch erwähnen, dass ein hässlicher, von Runzeln durchfurchter, halbentblößter Busen ihr bis zur Hälfte ihres langen Oberkörpers herabhing; sie mochte etwa fünfzig Jahre alt sein. Die Magd war eine dicke Bäuerin, die für alle Verrichtungen angenommen war, und der sogenannte Garten war ein Viereck von dreißig zu vierzig Schritt, an dem nichts Angenehmes war außer der grünen Farbe.

Gegen Mittag sah ich meine drei Kameraden ankommen, die mir, wie wenn wir alte Bekannte gewesen wären, sehr viel erzählten; sie setzten bei mir Vorkenntnisse voraus, die ich nicht besaß. Ich antwortete ihnen nicht, aber dadurch ließen sie sich nicht aus der Fassung bringen; schließlich nötigten sie mich, an ihren unschuldigen Vergnügungen mich zu beteiligen. Es handelte sich um Wettlaufen, Huckepackreiten, Kobolzschießen, und ich ließ mich in alle diese Wunder recht gerne einweihen, bis wir zum Essen gerufen wurden. Ich setzte mich zu Tisch; als ich aber einen Holzlöffel vor mir sah, stieß ich diesen zurück und verlangte mein silbernes Besteck, das ich sehr liebte, weil es ein Geschenk meiner guten Großmutter war. Die Magd antwortete mir, die Hausfrau wolle, dass wir alle gleich seien, und ich müsse mich dem Brauch fügen; dies tat ich denn auch, obwohl es mir missfiel; ich begann, wie die anderen die Suppe aus der Schüssel zu löffeln, ohne mich über die Schnelligkeit zu beklagen, womit meine Kameraden aßen, doch nicht ohne mich zu wundern, dass so etwas erlaubt sei.

Nach der sehr schlechten Suppe bekamen wir eine kleine Portion gedörrten Stockfisch, hierauf einen Apfel, und damit war das Mittagessen zu Ende; wir befanden uns in der Fastenzeit. Wir hatten keine Gläser oder Becher, sondern tranken alle aus demselben irdenen Krug ein elendes Getränk, das man Graspia nennt; es wird zubereitet, indem man entkernte Weinbeeren in Wasser kocht. Die folgenden Tage trank ich nur reines Wasser. Das Essen überraschte mich, denn ich wusste nicht, ob es mir erlaubt wäre, es schlecht zu finden.

Nach Tisch führte mich die Magd in die Schule zu einem jungen Priester, namens Doktor Gozzi; mit ihm hatte die Slawonierin verabredet, ihm monatlich vierzig Soldi zu bezahlen, das ist der elfte Teil einer Zechine.

Da ich erst schreiben lernen musste, wurde ich zu den fünf- bis sechsjährigen Kindern gesetzt, die sich sofort über mich lustig machten. Wieder ins Haus meiner Slawonierin zurückgekehrt, erhielt ich mein Abendessen, das natürlich noch schlechter war als die Mittagsmahlzeit. Ich war erstaunt, dass es mir nicht erlaubt war, mich darüber zu beklagen. Man legte mich in ein Bett, wo ich wegen des Ungeziefers der genugsam bekannten drei Arten kein Auge zutun konnte. Außerdem jagten die Ratten, die überall herumliefen und auf mein Bett sprangen, mir eine Angst ein, dass mir das Blut in den Adern erstarrte. In dieser Nacht empfand ich zum ersten Mal, was Unglück ist, und lernte es mit Geduld ertragen.

Die Insekten, die mich verzehrten, verminderten die Angst, die ich vor den Ratten hatte; und zum Ausgleich machte mich die Angst weniger empfindlich gegen die Bisse. Meiner Seele kam dieser Widerstreit meiner Leiden zustatten. Die Magd war völlig taub gegen mein Geschrei.

Sobald der Tag zu grauen begann, verließ ich mein trauriges Lager, und nachdem ich mich bei dem Mädchen ein bisschen über alle die ausgestandenen Leiden beklagt hatte, verlangte ich von ihr ein Hemd, denn das meinige war ekelhaft anzusehen. Sie antwortete mir aber, das Hemde werde nur sonntags gewechselt, und lachte mich aus, als ich ihr drohte, ich würde mich bei der Hausfrau beklagen.

Zum ersten Mal in meinem Leben weinte ich vor Kummer und Zorn, als ich meine Kameraden mich verspotten hörte; die Unglücklichen waren in derselben Lage wie ich, aber sie waren daran gewöhnt. Damit ist alles gesagt.

Von Traurigkeit niedergeschmettert, schlief ich in der Schule den ganzen Vormittag. Einer meiner Kameraden sagte dem Doktor den Grund hierfür, aber nur in der Absicht, mich lächerlich zu machen. Der junge Priester aber, den ohne Zweifel die Vorsehung für mich ausgesucht hatte, ließ mich in sein Kabinett kommen. Nachdem er alles angehört und sich mit eigenen Augen von der Wahrheit meiner Erzählung überzeugt hatte, wurde er ganz bewegt, als er die Beulen sah, von denen meine unschuldige Haut bedeckt war. Schnell legte er seinen Mantel an, führte mich nach meiner Pension und zeigte der Unholdin, in welchem Zustand ich mich befand. Diese spielte die Erstaunte und schob alle Schuld auf die Magd. Sie musste jedoch dem dringenden Wunsche des Priesters nachgeben, ihm mein Bett zu zeigen; da war ich denn nicht weniger erstaunt als er, als ich sah, wie schmutzig die Tücher waren, in denen ich die schreckliche Nacht verbracht hatte. Das verdammte Weib gab immer noch der Magd die Schuld und erklärte, sie werde sie aus dem Hause jagen; diese aber, die in demselben Augenblick dazukam, wollte sich den Tadel nicht gefallen lassen und sagte ihr gerade ins Gesicht, sie habe selber Schuld; und indem sie gleichzeitig die Betten der anderen Knaben aufdeckte, konnten wir uns überzeugen, dass sie nicht besser dran waren als ich. Wütend gab ihre Herrin ihr sofort eine Ohrfeige; die Magd aber wollte diese nicht auf sich sitzen lassen, gab ihr eine wieder und ergriff die Flucht. Der Doktor ließ mich bei der Alten und ging, indem er ihr sagte, er würde mich nicht eher wieder in seine Schule aufnehmen, als bis ich ebenso sauber wäre wie die anderen Schüler. Ich musste nun kräftige Schelte über mich ergehen lassen, die in die Drohung ausklang, sie würde mich aus dem Hause werfen, wenn ich ihr noch einmal eine derartige Schererei bereitete.

Das verstand ich nicht. Ich war wie ein neugeborenes Kind; ich kannte nur das Haus, in dem ich geboren und aufgewachsen war und worin Sauberkeit und ein anständiger Überfluss herrschten. Ich sah mich misshandelt, ausgescholten, obwohl mir dünkte, ich könnte doch ganz unmöglich schuldig sein. Endlich warf die Megäre mir ein Hemd an den Kopf; eine Stunde später sah ich eine neue Magd frische Betttücher auflegen, und wir aßen zu Mittag.

Mein Lehrer ließ es sich ganz besonders angelegen sein, mich zu unterrichten. Er wies mir einen Platz an seinem eigenen Tisch an, und um ihm zu zeigen, dass ich diese Auszeichnung zu schätzen wisse, strengte ich alle meine Kräfte an, um etwas zu lernen; nach Verlauf eines Monats schrieb ich denn auch schon so gut, dass er mich zur Grammatik übergehen ließ.

Das neue Leben, das ich führte, der Hunger, den ich leiden musste, und zweifelsohne mehr als dies alles die Luft von Padua gaben mir eine Gesundheit, von der ich früher keinen Begriff gehabt hatte. Aber grade diese gute Gesundheit machte für mich den Hunger, den ich ausstehen musste, umso bitterer: Er war geradezu unerträglich geworden. Ich wuchs sichtbar; ich hatte allnächtlich einen neunstündigen tiefen Schlaf, den niemals ein anderer Traum störte, als dass es mir vorkam, ich säße an einer reichbesetzten Tafel und wäre damit beschäftigt, meinen grimmigen Hunger zu stillen; aber jeden Morgen empfand ich dann, wie unangenehm solche schmeichlerischen Träume sind. Dieser verzehrende Hunger würde mich schließlich völlig erschöpft haben, hätte ich mich nicht entschlossen, alles, was ich irgendwo an essbaren Sachen finden könnte, mir anzueignen und zu verzehren, sooft ich nur sicher wäre, nicht dabei gesehen zu werden.

Not macht erfinderisch. Ich hatte in einem Küchenschrank etwa fünfzig geräucherte Heringe bemerkt; diese verspeiste ich nach und nach sämtlich; desgleichen alle Würste, die im Rauchfang hingen. Um dies unbemerkt tun zu können, stand ich nachts auf und schlich auf den Zehenspitzen im Hause herum. Alle frisch gelegten Eier, deren ich im Hühnerhof habhaft werden konnte, schlürfte ich noch warm hinunter; sie waren für mich die köstlichste Speise. Um etwas zum Essen zu finden, machte ich sogar Beutezüge in die Küche meines Lehrers.

Die Slawonierin war in Verzweiflung, niemals einen der Diebe entdecken zu können, und warf eine Magd nach der anderen aus dem Hause. Trotz alledem war ich mager wie ein Gerippe, da sich nicht jederzeit eine Gelegenheit zum Stehlen fand.

In vier oder fünf Monaten machte ich so schnelle Fortschritte, dass der Doktor mich zum Dekurio der Schule ernannte. Ich hatte die Aufgaben meiner dreißig Mitschüler durchzusehen, ihre Fehler zu verbessern und dem Lehrer mit Lob oder Tadel Bericht zu erstatten. Meine Strenge dauerte aber nicht lange, denn die Faulpelze kamen bald hinter das Geheimnis, mich milde zu stimmen. Wenn ihr Latein von Fehlern wimmelte, gewannen sie meine Nachsicht mittels gebratener Rippchen oder Hühnchen; oft gaben sie mir sogar Geld. Dies erweckte meine Habgier oder vielmehr meine Leckerhaftigkeit; denn von nun an besteuerte ich nicht nur die Unwissenden, sondern ich wurde zum Tyrannen und weigerte mein Lob denen, die es verdienten, sobald sie sich’s einfallen ließen, den von mir beanspruchten Zoll weigern zu wollen. Meine Ungerechtigkeit wurde ihnen unerträglich, und sie verklagten mich beim Lehrer, der mich absetzte, als er mich der Erpressung überführt sah. Nach dieser Absetzung wäre es mir gewiss sehr schlecht gegangen, wenn nicht das Schicksal bald nachher meiner grausamen Leidensschule ein Ende gemacht hätte.

Der Doktor, der mich liebhatte, nahm mich eines Tages mit in sein Kabinett und fragte mich unter vier Augen, ob ich bereit sei, die Schritte zu tun, die er mir anraten wolle, um aus der Pension der Slawonierin herauszukommen und bei ihm einzutreten. Da er mich von seinem Vorschlag entzückt fand, ließ er mich drei Briefe abschreiben, die ich an den Abbate Grimani, an meinen Freund Baffo und an meine Großmutter sandte. Da das Halbjahr zu Ende ging und meine Mutter sich damals nicht in Venedig aufhielt, war keine Zeit zu verlieren. In diesen Briefen entwarf ich eine Schilderung aller meiner Leiden und erklärte, ich würde bald sterben, wenn man mich nicht aus den Händen der Slawonierin befreite und mich meinem Schullehrer übergäbe, der bereit wäre, mich bei sich aufzunehmen, dafür jedoch monatlich zwei Zechinen beanspruchte.

Herr Grimani antwortete mir gar nicht, sondern ließ mich durch seinen Freund Ottaviani ausschelten, dass ich mich hätte verführen lassen: Herr Baffo aber ging zu meiner Großmutter, die nicht schreiben konnte, besprach die Sache mit ihr und meldete mir in einem Brief, in ein paar Tagen würde ich glücklich sein. Und wirklich kam acht Tage darauf die ausgezeichnete Frau, die mich bis an ihr Lebensende liebgehabt hat, nach Padua, und zwar gerade in dem Augenblick, als ich mich zu Tisch setzen wollte, um zu Mittag zu essen. Sie trat mit der Hausfrau zusammen ins Zimmer, und sobald ich sie erblickte, fiel ich ihr um den Hals und weinte strömende Tränen, in die sie sogleich auch die ihrigen mischte. Als sie dann saß und mich auf ihren Schoß genommen hatte, fühlte ich meinen Mut wieder erwachen und zählte ihr im Beisein der Slawonierin alle meine Qualen auf; nachdem ich ihr den Bettlertisch gezeigt hatte, an dem ich mich satt essen sollte, führte ich sie an mein Bett. Zum Schluss bat ich sie, sie möchte mich mit sich zum Essen nehmen, nachdem ich sechs Monate lang gehungert und geschmachtet hätte. Die Slawonierin ließ sich das nicht anfechten; sie sagte nur, mehr könnte sie für das Geld, das man ihr gäbe, nicht tun. Da hatte sie recht; aber wer zwang sie, ein Kosthaus zu halten, um die Kinder hinzumorden, die der Geiz ihr anvertraute und die doch der Nahrung bedurften?

Meine Großmutter bedeutete ihr in aller Ruhe, sie werde mich mitnehmen, und sagte ihr, sie möchte alle meine Kleider in meinen Koffer packen. Entzückt, mein silbernes Besteck wiederzusehen, ergriff ich es und steckte es schnell in die Tasche. Zum ersten Male fühlte ich die Macht der Zufriedenheit, die den, der sie empfindet, zu Verzeihung und zum Vergessen alles Ungemachs nötigt.

Meine Großmutter führte mich in die Herberge, wo sie wohnte, und wir speisten zu Mittag. Aber sie aß fast gar nichts vor Erstaunen über meine Gefräßigkeit. Unterdessen kam der Doktor Gozzi, den sie hatte benachrichtigen lassen, und seine Erscheinung stimmte sie zu seinen Gunsten. Er war ein schöner Priester von sechsundzwanzig Jahren, rundlich, bescheiden und von ehrerbietigem Wesen. In einer Viertelstunde war alles abgemacht. Die gute Großmutter zählte ihm vierundzwanzig Zechinen für Kostgeld auf ein Jahr im Voraus und ließ sich Quittung darüber geben, zunächst aber behielt sie mich drei Tage bei sich, um mich als Abbate zu kleiden und mir eine Perücke machen zu lassen; denn wegen meiner Unsauberkeit musste sie mir die Haare abschneiden lassen.

Nach Ablauf dieser drei Tage brachte sie mich selber zum Doktor, um mich dessen Mutter zu empfehlen. Diese sagte ihr sofort, sie möchte mir ein Bett schicken oder in Padua eins für mich kaufen. Der Doktor sagte ihr aber, ich würde bei ihm in seinem sehr breiten Bett schlafen; für diese Güte war ihm meine Großmutter sehr dankbar. Hierauf geleiteten wir sie zum Burchiello, mit dem sie nach Venedig zurückreisen wollte.

Die Familie des Doktors Gozzi bestand aus seiner Mutter, die großen Respekt vor ihm hatte, weil sie als einfache Bäuerin sich nicht für würdig hielt, einen Priester und gar einen Doktor zum Sohn zu haben; sie war hässlich, alt und zänkisch. Ferner aus seinem Vater, einem Schuster, der den ganzen Tag arbeitete und niemals, auch bei Tische nicht, ein Wort sprach. Gesellig wurde er nur an den Feiertagen, die er regelmäßig mit seinen Freunden in der Schänke verbrachte, aus der er um Mitternacht, den Tasso singend und so betrunken, dass er sich nicht auf den Beinen halten konnte, nach Hause kam. War er in diesem Zustand, so wollte der gute Mann durchaus nicht ins Bett, und er wurde brutal, wenn man ihn dazu zwingen wollte. Er hatte nur so viel Vernunft und Geist, wie der Wein ihm verlieh; denn wenn er nüchtern war, konnte er nicht mal die unbedeutendsten Familienangelegenheiten behandeln, und seine Frau sagte, er würde sie nie geheiratet haben, wenn man nicht zur Vorsicht ihn tüchtig hätte frühstücken lassen, ehe sie zur Kirche gingen.

Doktor Gozzi hatte auch eine dreizehnjährige Schwester, Bettina; sie war hübsch, lustig und eine große Romanleserin. Vater und Mutter zankten beständig mit ihr, weil sie sich so oft am Fenster sehen ließe, und der Doktor schalt sie wegen ihrer Lesewut. Das Mädchen gefiel mir sofort, ohne dass ich wusste, warum. Sie schleuderte dann später in mein Herz die ersten Funken einer Leidenschaft, die in der Folge meine herrschende wurde.

Sechs Monate nach meinem Eintritt in das Haus hatte der Doktor keine Schüler mehr; denn alle verließen ihn, weil ich der einzige Gegenstand seiner Zuneigung geworden war. Dies brachte ihn zu dem Entschlusse, ein kleines Institut einzurichten, indem er junge Schüler in Kost nähme; aber es dauerte zwei Jahre, bis ihm dieser Plan gelang. Während dieser Zeit teilte er mir alles mit, was er wusste, und das war allerdings nicht viel, doch aber genügend, mich in alle Wissenschaften einzuführen. […]

Hierauf verbrachte ich noch ein Jahr in Padua, um die Rechte zu studieren; im Alter von sechzehn Jahren wurde ich Doktor; mein Thema im bürgerlichen Recht lautete: De Testamentis. – Die Testamente; im kanonischen Recht: Utrum Hebraei possint construere novas synagogas. – Dürfen die Juden neue Synagogen bauen? Mein Beruf war das Studium und die Ausübung der Heilkunst, denn zu diesem Beruf fühlte ich eine starke Hinneigung. Aber es wurde nicht auf mich gehört, man verlangte von mir, dass ich mich dem Studium der Gesetze widmete, gegen die ich innerlich eine unüberwindliche Abneigung hatte. Man behauptete, ich könnte mein Glück nur machen, wenn ich Advokat würde – und was noch schlimmer war: geistlicher Advokat. Wäre man vernünftig gewesen, so hätte man mich meiner Neigung folgen lassen, und ich wäre Arzt geworden, hätte also einen Beruf ergriffen, wo man mit Scharlatanerie noch mehr ausrichten kann als im Advokatenstande. Ich bin weder Advokat noch Arzt geworden, und anders konnte es auch nicht kommen. Freilich ist dies der Grund, warum ich niemals etwas von Advokaten wissen wollte, wenn ich Ansprüche vor Gericht zu vertreten hatte, und ebensowenig je einen Arzt rief, wenn ich krank war. Das Rechtswesen richtet viele Familien zugrunde und verhilft nur wenigen zu dem ihrigen; und durch die Ärzte kommen viel mehr Menschen um, als mit ihrer Hilfe gesund werden. Dies scheint mir dafür zu sprechen, dass die Welt viel weniger unglücklich sein würde, wenn es weder diese noch jene gäbe.

Da ich die Universität, den Bo, besuchte, um die Vorlesungen der Professoren zu hören, so musste ich allein ausgehen. Dies war für mich eine Überraschung, denn bis dahin hatte ich mich niemals als einen freien Menschen betrachtet. Da ich nun die Freiheit, in deren Besitz ich mich glaubte, voll und ganz genießen wollte, so machte ich bald unter den berühmtesten Studenten die allerschlechtesten Bekanntschaften. Denn die berühmtesten müssen natürlich gerade die schlechten Subjekte sein: Wüstlinge, Spieler, Hurer, Trunkenbolde, Prasser, Verführer ehrbarer Mädchen, Raufbolde, Lügner – mit einem Wort lauter Menschen, die nicht imstande sind, auch nur das geringste Gefühl von Tugend zu hegen. Als Kamerad solcher Leute lernte ich jetzt die Welt kennen, indem ich sie im großen Buche der Erfahrung studierte.