Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Gedankenwolken - ein Band mit neuen und auch bereits veröffentlichten Kurzgeschichten. Die Bandbreite reicht von Märchen, Krimi, Liebe und auch Gruseligem bis hin zu Lyrik. All diese wunderbaren Geschichten stammen aus einer Feder, bzw. Tastatur und sind endlich zwischen zwei Buchdeckeln vereint. Ein wundervolles Buch, das in jede Handtasche passt und durch die Kompaktheit der Beiträge auch ganz entspannt zwischendurch gelesen werden kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dieses Werk ist einschließlich aller darin enthaltenen Texte urheberrechtlich geschützt. Jede Art von Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig und strafbar. Dies gilt für jede Art von Vervielfältigung, Übersetzung, Veröffentlichung und Verarbeitung in digitalen Systemen.

Die Geschichten in diesem Band sind frei erfunden. Jede Übereinstimmung mit lebenden oder verstorbenen Personen ist zufällig und in keiner Weise beabsichtigt.

Inhaltsverzeichnis

Liebe im Kornfeld

Am Anfang steht das Wort

Morgen

Blaumeise im Ausnahmezustand

Die Maus

An der Kasse

Graue Einsamkeit

Als Heinrich in den Krieg zog

Parkplatzmangel

Am Rande der Stadt

Ja, ja, die Liebe

Martha

Der Beschützer (Martha2)

Mats (Martha3)

Blanko

Erklärungsnot

Blutschwestern

Quirinus im Weihnachtsland

Märchen

Eine Hundeseele

Im Gartenhaus

Der Ausflug

Ein Männlein steht im Walde

Die rote Tür

Ohne Worte

Winterhochzeit

Der Traum

Dummheit siegt

Was ist Werbung?

Leseprobe: Der Steinige Weg

Leseprobe: Wegbegleiter

Leseprobe: (M)Ein Circustraum

Leseprobe: Juri, das Circuskind

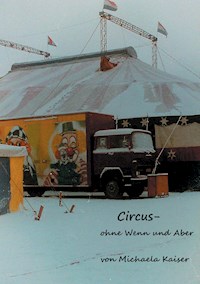

Leseprobe: Circus ohne Wenn und Aber

Liebe im Kornfeld

Roter Mohn im Kornfeld glüht!

Überschwänglich aller Freuden.

Ach, du Herz, wie brennt im Lied

Dieser roten Blumen Weisen.

Roter Mohn im Kornfeld brennt!

Und der Tag brennt in ihm nieder

Armes Herz, warum bekennst

Du nicht deine Liebeslieder?

Roter Mohn, ach du allein,

sollst Zeuge meiner Flamme sein.

Die für ihn ganz allein

Liebestränen weint im Hain.

Roter Mohn im Kornfeld weint!

Tau benetzt sind deine Lippen

Morgenrot fand mich allein

mit des roten Mohnes Zittern.

Roter Mohn im Korn verbrennt!

Mit der reifen Frucht, der Schnitter

mäht, und alles nimmt ein End.

Noch eh der Mohn im Korn verbrennt.

Wenn nicht eine liebe Hand

eine kleine Weile noch

birgt als Liebesunterpfand

roter Mohn, dein Liebgewand.

Am Anfang steht das Wort

Ein weißes Blatt Papier ist für die meisten Menschen nur das – eben ein weißes Blatt Papier. Es könnte ebenso gut gelb, blau oder rot sein, es bleibt eben nur ein Blatt Papier. Für einen Autor kann es aber auch etwas ganz anderes sein. Ein weißes Blatt Papier kann in uns die unterschiedlichsten Gefühle auslösen. Vorfreude, Hoffnung, Beklemmung, aber auch Bedrohung oder Furcht, je nachdem.

Ich denke, dass nicht mehr viele Autoren vor einem echten Blatt Papier sitzen, es wird mittlerweile der nackte, weiße Bildschirm sein. Und dieser Cursor, der da oben blinkt. Und doch bleibt es dabei, ob auf Papier oder digital: Am Anfang jedes Romans, jeder Kurzgeschichte steht ein Wort.

Bei mir ist es so, dass ich vor dem ersten Wort auf dieser weißen Fläche die Kurzgeschichte schon fertig im Kopf habe. Natürlich nicht explizit, aber ich weiß, wie ich anfangen will und wie der Clou am Schluss sein wird. Aber um in die Geschichte einsteigen zu können, muss natürlich vor alledem eine Idee vorhanden sein. Woher kommen nun die Eingebungen? Ich mag meine Geschichten so nah wie möglich an der Realität. Daher kommen meine Ideen aus ganz alltäglichen, banalen Begebenheiten. Das kann eine Zeitungsnotiz sein, eine Bemerkung unter Freunden oder eine Beobachtung.

Ein Beispiel: Ich war zu einem Essen in größerer Runde eingeladen. Da unterhielten sich viele Leute und ich konnte natürlich meine Ohren nicht überall haben, zudem ich mich auch noch mit meinem Tischnachbarn im angeregten Gespräch befand. Doch eine Bemerkung von dem Pärchen am Nachbartisch schwebte wie eine Offenbarung zu mir. Der junge Mann fragte seine Partnerin: "Sag mal, du hattest doch immer Ziegen, leben die eigentlich noch?" Bis das Essen vorbei war, hatte ich meine Kurzgeschichte fertig. Sie handelt von den Ziegen des Hausherrn, der seinen Gästen aber nicht nur Ziegenbraten anbietet, sondern auch Gerichte aus diversen anderen Tieren sowie unliebsamen Nachbarn. Zugegeben, ziemlich schwarzer Humor, aber so entstehen nun mal meine Kurzgeschichten.

Es kann aber auch geschehen, dass sich die Story verselbstständigt. Denn am Anfang steht DAS Wort und es muss sich ja zum Ende hin logisch entwickeln. Also der Mittelteil muss die ersten und letzten Wörter verbinden. Es ist mir auch schon passiert, dass die von mir gewählten Protagonisten sich auf dem Weg anders entschieden und die aus den Tasten rauschenden Wörter, früher nannte man es 'aus der Feder fließen', schließlich nicht mehr zu dem von mir gewählten Ende passen wollten. Das ist eher kontraproduktiv. Dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Ich kann den Mittelteil der Kurzgeschichte so verbiegen, dass es zum Ende passt. Klappt aber meistens nicht. Oder ich kann den Protagonisten ihren Willen lassen und mein Ende ihren Wünschen anpassen.

Das ist bei einer Geschichte geschehen, die ich erst kürzlich zu Papier brachte. Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Traum, den ich hatte. Ich träumte von einem Paar, Julia und Max, die sich verabredet hatten, er aber zu spät kam. Weswegen sie schon alleine losging und zwar zur Bushaltestelle, denn er hatte das Auto. Nun sollte Max hinterher fahren und sie nicht finden und sie sollte für immer verschwunden bleiben, also eine Geschichte ohne Ende, so gesehen. Beim Schreiben entschied sich Max aber, hinter ihr her zu laufen und plötzlich sind beide im dunklen Park und sie glaubt, es mit einem Überfall zu tun zu haben und so nimmt die Sache ein ganz anderes Ende, als ich es gedacht hatte. Es endet nicht gut für Max, aber: selber schuld, hätte er auf mich gehört! Aber nein, er musste ja laufen!

So gesehen machen Kurzgeschichten mir mehr Freude als ein ganzes Buch. Sie sind kreativer, spannender, überraschender. Auch für mich. Man könnte jetzt einbringen, dass ich ja im Grunde der Kapitän bin und daher den Kurs bestimmen sollte. Aber so ist das eben nicht immer so und das ist auch gut so.

An einer Kurzgeschichte schreibe ich meistens zwei bis drei Tage. Dann drucke ich sie aus und lasse sie einige Zeit liegen. Danach entscheide ich, ob sie es wert ist, überarbeitet und veröffentlicht zu werden, oder ob die Grundidee eher dämlich war und die Geschichte im Reißwolf landet. Das kann auch passieren, natürlich, nämlich wenn ich zu euphorisch an die Sache heran gehe und überwiegend gefühlsorientiert etwas aufschreibe, dem ich später nicht mehr folgen kann. Eine dieser in Hochstimmung verfassten Darstellung ist: Morgen. Eine Überlegung, die mir so im Dämmerzustand zwischen Traum und Wachen gekommen ist und die ich gleich nach dem Aufstehen aufschrieb. Diese Kurzgeschichte passte aber auch später noch, und ich musste sie in keiner Weise irgendwie verändern oder korrigieren, die sprang so auf den Bildschirm und genau so habe ich sie gelassen.

Morgen

Ganz langsam tauche ich aus meinem Traum auf. Es ist kein plötzliches Erwachen, kein jähes Hochschrecken, sondern ein ganz behutsames, ganz allmähliches Auftauchen. Ein sanftes Dahingleiten auf den letzten Flügelschlägen eines Traumes, der unter mir in der Dunkelheit verschwindet und bald nur noch der Hauch einer Erinnerung ist. Nach und nach spüre ich meinen Körper. Schwer schmiegt er sich in die Matratze, aber doch federleicht, ich spüre ihn fast gar nicht. Als ob ich im Wasser schweben würde. Ich nehme wahr, wie sich das Gewicht meines Kopfes in das Kissen drückt. Ich stelle mir vor, wie die langen, nächtlichen Stunden ein Abbild meines Profils in das Kissen gemeißelt haben. Wenn ich jetzt meinen Kopf heben würde, dann würde mein Gesicht immer noch im Kissen sichtbar sein. Ich liege auf der rechten Seite, eine Hand unter dem Kissen. Beide Beine sind angewinkelt und ich spüre das Gewicht des linken Beines auf dem rechten. Aber es ist immer noch fast schwerelos. Dann spüre ich, wie sich der rechte Hüftknochen in die Matratze drückt und die rechte Schulter das Körpergewicht nach unten abgibt.

Vorsichtig öffne ich ein Auge und sehe die Projektion des Weckers an der Wand. 6:55 Uhr. Es ist dämmrig. Der Rollladen ist nicht ganz geschlossen und winzige Lichtpunkte sind sichtbar. An der Helligkeit erkenne ich, dass die Sonne schon über den Bäumen aufgegangen ist und in mein Fenster scheint. Das heißt, es würde hinein scheinen, wenn ich jetzt den Rollladen hoch ziehen würde. Ich überlege, welcher Tag heute ist. Muss ich überhaupt aufstehen? Ist es vielleicht Sonntag? Ich überlege, während mein Gehirn ein wenig weiter auftaucht. Was habe ich gestern gemacht? Nein, jetzt weiß ich es wieder. Es ist nicht Sonntag, das heißt, ich habe noch genau zehn Minuten Gnadenfrist in diesen weichen Kissen.

Langsam schließe ich mein Auge wieder und horche. Nichts. Die Welt steht still. Ich versuche, mich wieder in den Traum sinken zu lassen. Ich weiß noch, dass es ein guter Traum war. Doch auch der Hauch der letzten Erinnerung an den Traum verweht und es bleibt nur ein Gefühl des Friedens. Ich horche in meinen Körper hinein. Auch dort scheint alles zu ruhen. Dann höre ich doch noch ein Geräusch. Ein sanftes Klopfen, ein wisperndes Rauschen. Ich begrüße mein unermüdliches Herz mit einem freudigen Gedanken und es antwortet mir mit kräftigen, beruhigenden Schlägen. Ich sende meine Dankbarkeit in seine Richtung. Dankbarkeit für die vielen Millionen Schläge, mit denen es in den vergangenen Jahrzehnten diesen Körper am Funktionieren gehalten hat. In meiner jugendlichen Überheblichkeit habe ich damals keinen Gedanken daran verschwendet, wie viel Mühe und Last dieser kleine Muskel mit mir hatte. Wie hart und unerbittlich ich daran arbeitete um ihn zu schädigen! Ich habe versucht, ihn mit Alkohol zu ertränken, mit Tabak zu vergiften und mit zu wenig Schlaf zu schwächen. Ich habe das Blut, das er so zuverlässig durch meine Adern pumpt, mit zu fettem Essen überladen, so dass das Herz doppelt so viel zu tun hatte. Ich habe mich trotz mangelnder Fitness verausgabt und von ihm verlangt, trotzdem weiter zu schlagen und alle anderen Muskeln mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Nicht einmal hat es ausgesetzt, nicht einmal gestreikt, nicht einmal geschwächelt. Ich danke ihm heute dafür und bitte, wie jeden Morgen, um Verzeihung für meine Dummheiten.

In seinem Takt spüre ich das Blut in meinen Ohren rauschen. Dann nehme ich auch meinen leisen Atem wahr, der diesem Herzen, diesem Blut, immer neuen Sauerstoff zuführt. Staunend spüre ich dieses Wunder, das sich Leben nennt. Und ich danke der göttlichen Evolution, dass es mich gibt. Dass ich empfinden, träumen, erwachen, leben darf. In diesem Körper voller Wunder. In dem Millionen Einzelteile perfekt zusammen arbeiten, perfekt funktionieren. Trotz täglicher Gefahren, möglicher Fehlzündungen oder Systemabstürzen.

Dann summt mein Wecker, ich wache ganz auf und der Tag beginnt.

Blaumeise im Ausnahmezustand

Wie jeden Morgen wollte ich mit dem Auto zur Arbeit fahren, als mir auffiel, dass die gesamte Beifahrertür voller Vogelkot war. Ich schaute mich um, aber da waren nur die üblichen Verdächtigen. Eine Kolonie Kohlmeisen, die schon seit Jahren im nahen Wald wohnten. Etliche Paare hatten es sich auch in unseren Vogelhäuschen bequem gemacht und sorgten jedes Jahr für reichlich Nachwuchs. Drei Pärchen Buchfinken, die stets die ersten am Futterhäuschen waren. Zwei Blaumeisen, mindestens vier Grünlinge und zwei Spatzen. Und Bachstelzen, aber die kamen nur selten. Aber dass sie unsere Fahrzeuge derart verschmutzten, nein, das war noch nie vorgekommen.

Grummelnd holte ich einen Eimer Wasser, einen Schwamm und reinigte die Tür. Es war früher März und recht frostig so zeitig am Morgen. Die Aktion trug nicht zur Heiterkeit meinerseits bei. Und es war mir unverständlich, warum die Vögel nun plötzlich mein Auto als allgemeinen Abort ansahen. Hatten ihnen meine Körner nicht geschmeckt?

Als ich abends wiederkam, hatte ich den Vorfall vergessen. Der nächste Tag war Samstag und ich musste nicht wegfahren. Auch stand ich etwas später auf, ließ den Hund auf den Hof und staunte nicht schlecht, als ich die Beifahrertür schon wieder vollgekotet fand. Wütend zog ich mich an und machte mich an die erneute Säuberung des Vogelklos. Bei genauerer Inspektion fand ich auch die Fahrertür beschmutzt.

„Na wartet“, schimpfte ich. „Euch kriege ich! Und wenn ich das Auto unter Strom setzen muss!“

Was ich natürlich nicht tat. Doch nahm ich mir vor, das Auto im Blickfeld zu behalten, um den Übeltäter ausfindig machen zu können.

Am Nachmittag kam mein Mann von einer längeren Dienstfahrt zurück und ich erzählte ihm das Missgeschick. Er lachte nur und meinte, dass die Vögel sehr nationalbewusst wären, denn ein deutsches Auto würden sie wohl nicht vollscheißen.

„Ach, und meinen Franzosen wohl, oder was?“

„Ja, ganz klar. Ausländerfeindliche Vögel!“

Obwohl ich mir in keinster Weise vorstellen konnte, wie ein Vogel zwischen einem Renault und einem Opel unterscheiden könnte, sagte ich erstmal nichts. Vielleicht irritierte das Federvieh die blaue Farbe? Auf jeden Fall beobachtete ich mein Auto weiter, konnte aber keinen Delinquenten ausmachen.

Der nächste Morgen brachte erstmal keine Überraschung. Gut, meine beiden Türen waren wieder voller Kot. Aber dann musste ich doch lachen, denn auch das „deutsche“ Auto hatte seinen Senf, sprich Kot, abbekommen. Schnell holte ich meinen Göttergatten und zeigte ihm triumphierend die schmutzigen Türen an beiden Autos. Nachdem wir diese nun wieder gereinigt hatten, legten wir uns auf die Lauer. Wir stellten die Fahrzeuge so, dass wir sie immer im Blickfeld hatten.

Am frühen Nachmittag beobachteten wir dann eine winzige Blaumeise. Es musste ein Tier aus dem letzten Sommer sein, denn es war wesentlich kleiner als alle anderen Vögel. Die Meise war auf dem Weg zum hausnahen Futterhäuschen, als sie plötzlich abdrehte und im Sturzflug auf den Seitenspiegel meines Autos losging.

„Aha, jetzt geht’s los!“, flüsterte ich und wir schauten gebannt aus dem Fenster. Die Blaumeise setzte sich erst auf den Spiegel, schaute dann hinunter und piepste empört auf. Dann ging sie zum Angriff über. Mit viel Flügelschlagen, wütendem Piepsen und zornigem Hacken auf den Spiegel attackierte sie den vermeintlichen Widersacher, der ihr aus dem Spiegel mit ebenso wildem Flügelschlag Paroli bot. Und ich war erstaunt über das enorme Darmvolumen des Winzlings. „Ich glaube, wir füttern sie zu reichlich!“, meinte mein Mann. Dann flog der Vogel zum nächsten Spiegel und das Spiel ging weiter. Das Tierchen schaffte es tatsächlich, alle vier Rückspiegel im Laufe einer halben Stunde zu attackieren und selbstverständlich auch, alle vier Türen mit hässlichen, weißen Kotstreifen zu verunzieren. Dann setzte es sich zufrieden ans Futterhäuschen und stärkte sich, bevor es wieder in den Wald flog.

Wir liefen nach draußen, um die Schweinerei abzuwaschen und überlegten, was wir dagegen tun konnten.

„Wenn wir so ein neues Auto hätten, da kann man die Spiegel einklappen, das wäre gut!“, meinte ich.

„Ja, haben wir aber nicht. Ich glaube, es reicht, wenn wir die Spiegel abdecken. Wir hängen einfach ein paar alte Handtücher darüber. Der Vogel kann sich dann nicht mehr sehen und die Kackerei hört auch auf!“

„Meinst du, das wird reichen?“

„Ja, klar. Der spinnt bestimmt nur so, weil er sich im Spiegel sehen kann und denkt, es wäre ein anderer Vogel. Na ja, ob er denkt oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Können Vögel denken?“

Wir holten dann einige Tücher und bedeckten die Spiegel, um die aufgeregte Blaumeise von weiteren Aktionen abzuhalten. Beruhigt gingen wir früh zu Bett. Der nächste Morgen war sehr frostig. Nach einem kurzen Blick aus dem Fenster stellten wir fest, dass die Scheiben der Fahrzeuge überfroren waren und wir demnach kratzen mussten. Doch das war nicht unser einziges Übel. Die durchgedrehte Blaumeise hatte tatsächlich alle vier Tücher von den Spiegeln herunter gerupft und sich wieder an ihrem Spiegelbild vergangen. Nicht ohne die bekannten Folgen. Die nun auch noch an den Türen festgefroren waren. Wozu wir heißes Wasser benötigten. Und deswegen kam ich zu spät zur Arbeit. Mein Mann auch. Die Woche begann eher suboptimal.

Meine blaue Stalkerin verursachte bei den Arbeitskollegen ungestüme Heiterkeit und natürlich hatten ALLE super tolle Vorschläge parat. Diese reichten von „Abschießen“ bis „Belohnen“, weil ich ein ausländisches Auto fahre das zudem auch noch blau ist. Als ich bemerkte, dass auch der schwarze Opel meines Mannes vollgekotet war und sich das Phänomen also nicht auf eine latente Ausländerfeindlichkeit des Vogels stützen könnte, wurde dies mit „kurzzeitiger Verwirrung“ des armen Tieres abgetan. Na ja, wer den Schaden hat.

Auf jeden Fall musste Abhilfe geschaffen werden. Weder hatte ich Lust, jeden Tag mein Auto zu waschen, noch fand ich, dass es dem Tierchen gut tat, ständig auf einen Spiegel einzuhacken. So ein Vogelschnabel hält doch sicher nicht jeder Belastung stand. Eine Blaumeise ist nun mal kein Specht. Bei einem Specht hätte ich eher Angst um die Spiegel gehabt, aber so? Nun ja ...

Zu Hause versuchte ich, Socken über die Spiegel zu ziehen. Was aber auf Grund der unterschiedlichen Größen nicht funktionierte. Will sagen, meine Füße sind eher klein und die Rückspiegel eher groß. Während ich also die verschiedensten Überzieher für die Spiegel ausprobierte, hinein und heraus lief, saß die Blaumeise auf der Dachrinne und beobachtete interessiert meine Bemühungen. Zwischendurch flog sie mal um das Auto herum und piepste dann befriedigt. Spiegel waren ja noch offen. Fast konnte ich die Gedanken des Tierchens erahnen: Wenn die blöde Frau dann endlich im Haus verschwinden würde, dann könnte ich auch bald mit meiner Arbeit fortfahren. Aber ich war noch nicht fertig.

Nach dem dritten, fruchtlosen Versuch, die Spiegel effektiv und dennoch mühelos zudecken zu können, hatte ich die rettende Idee. Ich schnitt die Ärmel von einem langärmeligen T-Shirt ab. Die passten nun perfekt und waren auch leicht zu entfernen. Nicht zu leicht, hoffte ich. Zufrieden ging ich ins Haus und beobachtete, was die Blaumeise nun zu tun beabsichtigte.

Nach ein paar Minuten flog sie zielstrebig auf den Spiegel zu. Dann stutzte sie. Nanu, wo ist denn mein Gegner? Der war nun fort und nur so ein blödes, schwarzes Tuch hing da. Das hatte sie gestern erfolgreich entfernt, aber dieses saß fest. Sie setzte sich auf den Spiegel und pickte und zupfte wütend daran herum. Dann versuchte sie es an dem anderen Spiegel, aber der war auch bedeckt. Sie flog wieder auf die Dachrinne und überlegte. Nach zwei weiteren Versuchen gab sie auf und ich konnte mich beruhigt meinem Abendessen widmen.

Mein Mann kam später und ich berichtete von meinem Erfolg, die durchgeknallte Blaumeise vom zukoten meines Wagens abzuhalten. Wir zogen dann auch Überzieher über seine Rückspiegel. Sicher ist sicher.

Die Maus

Im Garten haben wir eine Holzhütte und nach zwei dunklen Jahren haben wir es endlich geschafft, in diese Hütte elektrischen Strom zu verlegen. Dazu haben wir einen 80 cm tiefen Graben zwischen Haus und Hütte geschaufelt, darin ein Abwasserrohr verlegt und durch dieses Rohr ein Stromkabel gezogen. Die beiden Enden kommen kurz vor Haus und Hütte aus dem Boden und die offenen Schächte hat mein Bastelkönig mit Bauschaum versiegelt. Den Graben haben wir wieder zugeschaufelt und bepflanzt. Unser neu verlegtes Kabel ist also tief im Erdreich und gegen Überflutung, Erdbeben und Wirbelstürme gesichert. Unsere Fellnase Strolchi schnuppert zwar ein paar Mal an dem ungewöhnlichen Erdloch, befindet es aber für gut und beachtet es nicht weiter. Auch wir wähnen uns in Sicherheit.

Bis wir das winzige Loch im Bauschaum bemerken. Kaum größer als ein kleiner Finger. Und wir bemerken es nur, weil Strolchi, der große Jäger, seine Schnüffelnase daran klebt und aufgeregt schnauft.

„Schau mal, da ist ein Loch!“, sage ich.

Ich habe Strolchi von dem Schacht weggezogen und habe nun Mühe, ihn fest zu halten.

„Kann nicht sein! Das ist sicher nur eine Luftblase!“

„Und wenn da eine Maus rein ist?“

„Unmöglich, das Loch ist viel zu klein!“

Ich bin kein Mäuseexperte. Ich glaube dem Hausherrn. Doch Strolchi besteht darauf, seine Nase manchmal stundenlang an dieses Loch zu kleben. Dann verschwinden immer wieder Hundekekse, die ich in der Hütte stehen habe. Natürlich nur nachts und wenn die Hunde im Haus sind.

„Und wenn da doch eine Maus drin ist? Wenn die das Kabel anknabbert, zack, Kurzschluss und vielleicht brennt das ganze Haus ab?“

Doch mein Mäuseexperte hält dies für nicht denkbar. Strolchi weiß es besser. Seine Nase geht eine enge Verbindung mit dem Löchlein ein, manchmal verdreht er gar die Augen als ob er eine Nase voll Kokain nimmt.

Guter Rat ist zwar nicht teuer, aber …

Was tun? Fluten? Und wenn das Kabel schon frei liegt? Rattengift? Und wenn die Hunde das erwischen? Wir können ja die Enden zubetonieren, was zwar die unwillkommenen Bewohner an der Flucht hindern würde, aber nicht daran, das Kabel anzuknabbern. Wer immer dort unten haust soll bitteschön wo anders campieren.

Die Lösung: Luft.

„Pass auf, wir schneiden jetzt den Bauschaum heraus, dann blase ich mit dem Kompressor Luft hinein, das gibt einen ordentlichen Sturm da unten. Was auch immer dort wohnt, wird sich auf der anderen Seite aus dem Staub machen. Du musst nur aufpassen, wenn da was raus kommt. Dann hau drauf und ich höre auf.“

„Ja, gut, aber lass die Hunde drinnen, ich mag Strolchi nicht dabei zusehen, wie er die Maus erlegt.“

Gesagt, getan. Kompressor angeworfen, Druck aufgebaut, dann volle Kanne in den unterirdischen Kabelkanal geblasen. Nichts passiert. Mir weht die Luft ins Gesicht, als ich versuche, etwas zu erkennen, ich leuchte hinein, nichts.

„Was ist?“, brüllt er von drüben gegen den Kompressor an.

„Nichts!“, brülle ich zurück.

Er steckt den Schlauch mit der Düse noch weiter in das Rohr, ich leuchte an meiner Seite noch angestrengter hinein.

„Immer noch nichts?“

„Nein...doch...warte...hör auf, hör auf, hör sofort auf!“

Und aus dem Rohr, fast fliegend mit dem kräftigen Rückenwind, hastet ein Mäuschen, im Schein der Taschenlampe sehe ich ihre panischen Augen, höre die winzigen Krallen auf der Plastikoberfläche kratzen, und unter ihrem Bauch, an jeder Zitze eines, wie viele Zitzen haben Mäuse?, schleppt sie zwei winzige Mäusebabys, kaum einen Zentimeter lang, auf dem Rücken ins Freie. Mit einem Rascheln verschwindet die Familie in der nahen Hecke.

„Was?“, brüllt es von drüben.

„Die Maus ist raus, die hatte zwei Junge, die hingen an den Zitzen, und jetzt ist sie da hin...!“ vage zeigte ich in die Richtung.

„Ja, und, warum haste nicht drauf gehauen?“

„Was?“

„Ja, drauf hauen, jetzt sind sie weg und im Winter kommen sie wieder und vermehren sich! Dann biste wieder am Meckern, von wegen Mäuse im Haus und so weiter!“

„Aber das ging doch nicht, die hatte Junge...!“

„Ja, ja, auch die werden groß und dann...Weiber!“

Mit diesem Aufschrei dreht er sich um stapft um die Hausecke, jeder Schritt gerechte Empörung. Ich bin ein bisschen stolz. Habe einer Mutter mit zwei Babys das Leben gerettet. Mäuseleben. Egal. Jedes Leben zählt.

An der Kasse

Das erste, das ich sah, war ihr gelbes Kleid. Es war von einem hellen Zitronengelb mit dunklen Sonnenblumen darauf. Komisch, daran erinnere ich mich besonders intensiv. Am Oberkörper lag es eng an, hatte einen hellen, breiten Gürtel um die Taille und reichte ihr bis zu den Knien. Der untere Teil war leicht ausgestellt, so wie die Kleider mit Petticoats aus den 50er Jahren. Sie drängte sich durch die Menschen und schrie dabei unverständliche Worte. Als nächstes bemerkte ich, wie schön sie war. Ihr kaffeebrauner Teint hob sich apart von dem hellen Kleid ab und die dunklen Haare reichten ihr bis auf die Schultern. Ich stand an der Kasse und wollte gerade meine Geldbörse zücken, da drehten sich alle Gesichter der Frau zu. Nun verstand ich auch, was sie schrie:

„Mein Baby, mein Baby!“

In den Armen hielt sie ein Kind, vielleicht drei oder vier Jahre alt. Kurze Hosen, T-Shirt, ein Wust dunkler Locken. Die nackten Arme und Beine schlenkerten im Takt ihrer eiligen Schritte leblos hin und her.

„Helft mir doch, bitte, helft mir doch, mein Baby, mein Baby!“

Eine Gasse bildete sich und die Frau kam näher. Ihr Gesicht war tränenüberströmt, die Augen schreckweit aufgerissen.

„Sie atmet nicht mehr, sie atmet nicht mehr, bitte, Hilfe...!“

Ihre Schreie wurden heiser, erstickt. Die meisten Leute standen erstarrt, ich muss zugeben, ich auch. Die Situation war seltsam surreal, fast wie in einem Film. Ich weiß noch, dass ich dachte, vielleicht träume ich? Vor mir stand ein Mann mittleren Alters und hatte gerade seine Einkäufe in eine große Papiertüte gestapelt. Er reagierte am schnellsten. Mit einer Bewegung schob er alles, was auf dem Tresen lag, beiseite. Dann nahm er das Kind und legte es auf den Tisch.

„Was ist passiert?“

Seine Stimme war ruhig. Gleichzeitig untersuchte er das Kind und rief dem Nächststehenden zu, er solle einen Krankenwagen anrufen. Einige zückten ihr Mobilphone und es dauerte etliche Sekunden, bis man sich einig war, wer denn nun anrufen sollte. Ein dunkelhäutiger Mann kam herein gerannt und als er das leblose Kind sah, bekam er einen Schreikrampf.

„Aaarrgghhhhh! Es ist meine Schuld, es ist meine Schuld!“

Zwei Männer liefen zu ihm, legten die Arme um ihn und hielten ihn fest. Die Frau mit dem gelben Kleid stammelte:

„Ein Bonbon, mein Mann hat ihr ein Bonbon gegeben, sie hat es verschluckt, und dann bekam sie keine Luft mehr, jetzt atmet sie nicht mehr, o Gott, o Gott, sie wird sterben!“

Der Mann drehte das Kind auf den Bauch und versuchte, ihm auf den Rücken zu klopfen. Das erwies sich als schwierig, weil das Kind so völlig leblos dalag. Ich hielt es an den Beinen fest, während zwei andere, ich glaube, es waren zwei Frauen, den Oberkörper über den Rand des Tresens schoben, so dass der Kopf nach unten hing.

Eine weitere Frau kam dazu und schob die Helfer beiseite.

„So geht das nicht! Helfen Sie mir, ich bin Krankenschwester, wir müssen die Blockade lösen, richten Sie sie auf, ja, gut, genauso …Moment, ich packe sie und dann …!“

Mit geübtem Griff packte sie das Mädchen von hinten und rammte ihr die Fäuste unter die Rippen. Einmal, zweimal, dreimal in rascher Folge. Der Kopf des Kindes schwankte gefährlich bei jedem Ruck, doch es tat sich nichts. Die Krankenschwester bekam einen roten Kopf, als sie die geballten Fäuste noch einmal mit aller Kraft in den Bauch des Mädchens trieb.

Ich hörte ein Plopp!, so als ob ein Korken aus einer Flasche knallt, nur leiser. Ein hellrotes Etwas spritzte aus dem Mund des Kindes und schlitterte über den glatten Boden. Aus dem Kreis der Umstehenden kam ein kollektives Aufatmen. Die Mutter des Kindes schrie auf und der Vater riss die Arme in die Luft, wie zu einem Siegesgruß. Doch dann trat wieder Stille ein, denn die Blockade war zwar entfernt, aber das Mädchen atmete nicht. Die junge Frau sank mit dem Kind zu Boden. Auch die Mutter kniete jetzt neben dem Kind und ihr sonnengelbes Kleid breitete sich wie ein Fächer aus. Den dunklen Kopf des Kindes hatte sie auf ihre Oberschenkel gebettet, die Locken des Mädchens, wild und ungekämmt, bildeten einen wundervollen Kontrast dazu. Das kleine Gesichtchen schien eingefallen in seiner Leblosigkeit, der Mund und die Augen standen ein wenig offen. Die Mutter beugte sich über das Kind, streichelte immer wieder die Wangen und eine einzelne Träne fiel auf die Stirn des Kindes. Ich dachte noch, wie schade, dass ich das nicht fotografieren kann, ein wunderschönes Bild, und fast vergaß ich die Umstände.

Die Krankenschwester beugte sich über das Mädchen und begann mit Mund – zu – Mund Beatmung. Abwechselnd blies sie ihren Atem in den Mund des Kindes und massierte mit kräftigen Fingern die Herzgegend. Dabei hörte ich sie leise zählen. Die totale Stille um uns herum, diese absolute und atemlose Stille, unterstrich diesen Akt der Menschlichkeit, verlieh ihm eine sakrale Bedeutung. Ich war mir sicher, dass alle um uns herum den Atem anhielten und stumme Gebete an wen auch immer schickten. Der untersetzte Mann kniete auf der anderen Seite und redete mit ruhiger Stimme auf die Mutter ein.

„Wie heißt ihre Tochter?“-„Sarah Marie!“-„Wie alt ist sie?“-„Letzte Woche vier Jahre. Wir waren im Freizeitpark. Ach, sie hatte so einen Spaß!“

So ging es weiter. Ich weiß noch, dass ich dachte: Wie bekloppt ist der denn? Redet so einen Stuss, wenn das Kind neben der Mutter stirbt. Aber dann begriff ich den Sinn. Dadurch, dass er die Frau ablenkte, war sie in der Lage, ihre Tochter beim Zurückfinden ins Leben zu unterstützen. Sie wischte sich die Tränen fort und legte die nasse Hand auf die Stirn des Mädchens. Dann fing sie an zu reden.

„Sarah, komm, du schaffst das, Sarah komm zurück, wir lieben dich, komm zurück …!“

Ich weiß nicht mehr, wie oft die tapfere Krankenschwester vom Gesicht des Kindes zum Brustkorb und zurück gewechselt war. Mir schien es Stunden zu dauern, aber es konnte sich nur um Minuten gehandelt haben. Schweiß tropfte von ihrer Stirn auf das T-Shirt und ihre kurzen, dunklen Haare klebten feucht an den Schläfen. Wie alle anderen starrte auch ich gebannt auf die Szenerie. Plötzlich öffnete das Kind die Augen und atmete mit einem rasselnden Geräusch ein. Gleich darauf fing das Mädchen an zu weinen und wollte sich panisch aus den Händen der Krankenschwester winden. Die Mutter schrie auf. Der Mann neben ihr richtete den kleinen Körper auf und legte ihn der Mutter an die Brust. Die Krankenschwester lehnte sich erschöpft zurück und alle Umstehenden brachen in Jubelrufe aus. Applaus brandete auf und der Vater riss sich die Mütze vom Kopf und warf sie in die Luft.

Sarah hatte ihren Kopf auf die Schulter der Mutter gelegt und weinte hemmungslos. Speichel und Blut vermischten sich und rannen ihren Rücken hinunter, bildeten hellrote Bäche auf dem gelben Untergrund des Kleides. Es sah aus, als ob die Sonnenblumen rote Tränen weinten. Der Vater kniete jetzt neben den Beiden und weinte auch.

„Danke, danke …“, stammelte er wieder und wieder. Er streichelte abwechselnd seine Frau und seine Tochter. Er streckte einen Arm zu der Lebensretterin aus, die immer noch erschöpft, aber strahlend auf dem Boden saß. In diesem Moment hörte ich das Martinshorn und gleich darauf die Bremsen des Krankenwagens, der vor dem Eingang des Supermarktes hielt. Kunden rannten zur Tür und wiesen den Sanitätern den Weg.

Wo vorher noch atemlose Stille geherrscht hatte, brach urplötzlich Hektik aus. Alle redeten erleichtert durcheinander, lachten und jubelten. Zwei Sanitäter kamen mit einer Trage angerannt. Ihnen auf den Fersen ein ziemlich übernächtigt aussehender Arzt mit einer schweren Tasche. Die Krankenschwester raffte sich auf und erklärte die Umstände, während der eine Sanitäter das Kind sanft aus den Armen der Mutter befreite und auf die Trage bettete. Doch sie hielten sich weiter fest an den Händen, die Mutter und das Mädchen. So, als wollten sie das Leben festhalten, das ihnen beinahe abhandengekommen war. Der dunkelhäutige Vater schrie plötzlich auf.

„Sie blutet, sie ist voller Blut, da, schauen Sie doch, alles voller Blut!“

Auch die Brust des Kindes war blutgetränkt und ein dünner Blutfaden rann ihr aus Nase und Mund.

Der zweite Sanitäter beruhigte ihn. „Das Kind hat sich beim Wiederbelebungsversuch wahrscheinlich auf die Zunge gebissen, ist nicht tragisch, wir kümmern uns darum!“

Dann fuhren sie die viel zu große Trage mit der viel zu kleinen Gestalt darauf fort. Rechts und links hielten die Eltern das Kind an den Händen, rannten, um Schritt halten zu können. Ich folgte ihnen, wie ein Großteil der Zuschauer, beobachtete, wie sie in den Krankenwagen einstiegen. Die Mutter weinte immer noch. Sie blickte sich rasch um, bevor sie den Fuß auf die unterste Stufe setzte, sie hob die Hand zu einem Gruß. Dann warf sie mit beiden Händen einen Kuss in unsere Richtung. Ich konnte sie nicht hören, aber ihre Lippen formten ein endlos erleichtertes „Danke“. Dann schloss sich die Tür hinter ihr. Das Letzte, das ich von ihr sehen konnte, war ein gelber, sonnengleicher Schimmer im rückwärtigen Fenster des Ambulanzfahrzeugs.

Graue Einsamkeit

Alle im Haus halten die alte Frau aus dem fünften Stock für verrückt. Ich bin letztes Jahr hier eingezogen und Frau Schneider aus dem dritten Stock sagte, sie wohne schon seit acht Jahren hier. Da wäre die verrückte Alte aus dem Fünften schon hier gewesen. Niemand weiß, wie alt sie ist oder wie lange sie schon hier wohnt. Auf ihrem Namensschild steht einfach nur: „Brinkmann“. Niemand, den ich gesprochen habe, kennt ihren Vornamen. Niemand kann mir sagen, warum man sie für verrückt hält. Sie heißt einfach nur die Verrückte aus dem Fünften.