9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HarperCollins

- Sprache: Spanisch

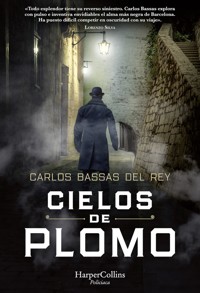

«Todo esplendor tiene su reverso siniestro. Carlos Bassas explora con pulso e inventiva envidiables el alma más negra de Barcelona. Ha puesto difícil competir en oscuridad con su viaje».Lorenzo SilvaLas murallas ahogan la ciudad y las chimeneas llenan de humo sus cielos volviéndolos tan sucios, oscuros e irrespirables como sus calles, en las que se hacinan los trabajadores de las cada vez más numerosas fábricas junto a vagabundos, pedigüeños, pobres de solemnidad y algunos grupúsculos de delincuentes como «la Tinya», formada por huérfanos y ladronzuelos de poca monta que se dedican al hurto y al intercambio de todo tipo de información que pueda valerles un real. Miquel Expósito es uno de ellos. El cuerpo de Víctor, su mejor amigo, aparece abandonado en un callejón. Ayudado por Andreu Vila, un gacetillero en horas bajas, y por los ilustres doctores Mata y Monlau, Miquel inicia una investigación que le llevará a descubrir una extraña cadena de asesinatos que parecen obra de la misma mano y que guardan una peligrosa relación con varios de los industriales más poderosos de la ciudad… y el tráfico de esclavos a Cuba. Carlos Bassas, premio Hammet 2019, nos trae con Cielos de plomo Una novela de trama incisiva e inquietante que nos arrastra por las calles de una urbe cada vez más asfixiada e insalubre; por las frías losas del depósito de cadáveres del cementerio de los condenados, el anfiteatro anatómico del Real Colegio de Cirugía, algunos salones burgueses, viviendas de mala muerte y los cafés de una ciudad sin alma que no hace otra cosa que devorar a sus propios hijos. «Carlos Bassas es un autor curioso, ambicioso y honesto en su literatura: es escritor y lector en la misma secuencia. En Cielos de plomo nos arrastra a la Barcelona de hace casi dos siglos y nos lee en clave actual: un mundo, una ciudad desconocida y salvaje. El suelo se mueve bajo nuestros pies. Entonces y ahora. Nada ha cambiado tanto como creíamos». Carlos Zanón «Tras las murallas que la constriñen, Barcelona acoge lo mejor y lo peor de la era moderna: los hijos de la calle, la muerte ignorada, la corrupción política, las luchas por el poder en todas las clases sociales... Pero también los grandes avances que la convertirán en la gran urbe que conocemos. Una historia en la que la venganza y el poder son, una vez más, los motores que mueven el mundo. Con su prosa impecable y contundente, Carlos Bassas nos traslada a una Barcelona que demuestra que los tiempos pasados no fueron mejores ni peores. Apestaban como ahora». Susana Rodríguez Lezaun «Un emocionante y oscuro viaje a un pasado huérfano de justicia, a una Barcelona de callejones lúgubres donde el miedo es tu peor enemigo». Toni Hill «Bassas confirma su gusto por la novela negra pegada a la realidad, por la crítica social y por los personajes bien elaborados. Una obra deudora de la mejor tradición mediterránea». Juan Carlos Galindo, El País

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 397

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

Cielos de plomo

© Carlos Bassas del Rey, 2021

© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: lookatcia.com

Imágenes de cubierta: Arcangel Images / lookatcia

ISBN: 978-84-9139-588-1

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dramatis personae

Prefacio

Primera parte. Barcelona, febrero de 1843

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Segunda parte. Barcelona, marzo de 1843

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

Tercera parte. La Habana, abril de 1843

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

Epílogo

Nota del autor: Cielos de plomo

A mi padre,

el mejor juglar de Barcelona

[…] que nadie cante victoria a destiempo,

porque el vientre de donde surgió la bestia inmunda

todavía es fecundo.

BERTOLD BRECHT

Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, […] pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos.

ITALO CALVINO, Las ciudades invisibles

[…] que el bien siga creciendo en el mundo depende en parte de actos no históricos; y que las cosas no vayan tan mal entre nosotros como podría haber sido se debe en parte a aquellos que vivieron fielmente una vida oculta y descansan en tumbas que nadie visita.

GEORGE ELIOT (Mary Ann Evans)

Dramatis personae

MIQUEL EXPÓSITO: huérfano, miembro de la Tinya, organización criminal formada por abandonados, desamparados e incluseros que opera en las calles de Barcelona.

VÍCTOR: huérfano, miembro de la Tinya. Es el mejor amigo de Miquel. Fue su padrino para entrar en la organización.

ANDREU VILA: gacetillero, sobrevive de escribir novelas por entregas y relatos de cordel, además del intercambio de información y otros favores.

DON PEDRO MATA I FONTANET: médico, periodista, novelista y político. Diputado a Cortes y secretario general de Gobernación.

DON PEDRO FELIPE MONLAU I ROCA: médico, higienista, político y periodista. Significado defensor del derribo de las murallas de Barcelona.

ALBERTO FOSC: antiguo estudiante del Real Colegio de Cirugía. Torturador a sueldo de la Capitanía General de Cataluña. Asesino.

SALVADOR: huérfano, sargento de la Tinya. Es el superior directo de Miquel en la organización.

ENRIC: hermano de Andreu Vila.

CISCU: huérfano, sargento de la Tinya del Distrito III.

SEÑORA AMÀLIA: viuda, dueña del hostal en el que vive Andreu Vila y que acogerá a Miquel bajo su techo.

JERÓNIMO VALDÉS: militar y político español. Ejerce como gobernador y capitán general de Cuba durante la regencia de Espartero.

Plano de la ciudad de Barcelona, 1840

Prefacio

Barcelona, 1877

Desconozco más cosas de las que sé en este mundo.

No sé cuándo nací.

No sé el nombre que me puso mi madre, si llegó a elegir uno mientras me cargaba en el vientre, a gritarlo mientras me alumbraba.

No llegué a conocerla.

Tampoco a mi padre.

Tan solo sé que alguien me dejó recién alumbrado en el torno de los huérfanos de la Casa de Misericordia, que las hermanas de la Caridad me recogieron, me colgaron al cuello el cordel con placa de plomo en el que constaba mi fecha de entrada y me bautizaron con el santo del día. Esa es mi única estirpe, la de los desheredados. Y para dar fe de ello, para que jamás lo olvidara —ni yo ni nadie a quien conociera en vida—, me impusieron un apellido sin cuna: Expósito.

Miquel Expósito.

Ese es mi nombre.

Han pasado muchos años desde que sucedió lo que os voy a relatar, pero solo ahora, aplacado el último remordimiento, encuentro el tiempo y la paz necesarios para sentarme a escribir. En el ocaso final, uno vive más en el pasado que en el presente y le apremia la necesidad de rendir cuentas.

Esta historia tiene que ver con la muerte de quien fue mi mejor amigo. Se llamaba Víctor y, al igual que yo, era un huérfano. Esa condición, sobre la que ninguno de los dos tuvo nada que decir, nos juntó en un primer momento, pero fue la amistad que desarrollamos después, elegida por voluntad propia, la que nos unió de un modo definitivo.

Solo aquellos que estuvieron implicados de alguna manera en los sucesos que acaecieron en aquel despertar de 1843 conocen los detalles. De todos ellos, soy el único que aún transita por este valle de lágrimas, de modo que la responsabilidad de dar testimonio y cobrar postrera venganza recae por entero sobre mis hombros.

Tenía diecisiete años por entonces.

Hoy rondo los cincuenta, y el poco tiempo que me resta se lo debo a la verdad.

Mi verdad.

Y a la muerte.

PRIMERA PARTE BARCELONA, FEBRERO DE 1843

I

El cuerpo apareció recostado contra uno de los muros del callejón de Sota Muralla, entre los desperdicios de una de las tabernas que angostaban la calle.

Lo descubrió un sereno, el sol recién asomado, el cielo de plomo.

Dijo que parecía dormir sobre una frazada escarlata. Que, al acercarse, le vio el rostro pálido y los labios azules pero la cara tranquila.

Dijo también que tenía las manos cruzadas sobre el regazo y que, al zarandearle para romperle el sueño, el cuerpo se vino abajo y las tripas se le derramaron.

El hombre se cubrió la nariz y la boca con un pañuelo.

Eso fue todo.

Era un muerto más en una ciudad llena de ellos.

Por aquel entonces, yo no era más que un gato —el equivalente a un soldado raso— de la Tinya, una pequeña organización callejera compuesta por huérfanos y desheredados que vivíamos del hurto y el mercadeo, de vender cualquier producto e intercambiar todo tipo de información. No había nada que no pudiéramos sustraer o proveer, siempre y cuando hubiera algún maravedí de cobre, algún real de plata de por medio. Nuestra red lo cubría todo, desde el callejón más estrecho a la avenida más diáfana; desde los baños del Cid al Baluarte de Valldoncella; de la plaza de San Pedro al Plano de Palacio, y de allí hasta el fuerte de las Atarazanas. Nada sucedía en Barcelona sin que, tarde o temprano, un miembro de la Tinya lo supiera y procurara sacar beneficio de ello.

La ciudad estaba dividida en cuatro grandes distritos, cada uno de los cuales constaba de diez barrios. La Barceloneta y el puerto, fuera de las murallas, eran zonas francas; allí vivían otros hombres e imperaban otras leyes. Una línea que unía la Puerta del Ángel, la plaza Santa Ana, el carrer Archs hasta la plaza Nueva, Cambios Nuevos, Aviñón y que de ahí bajaba hasta la Muralla de Mar por Escudellers y Simón Oller partía la ciudad en vertical, mientras que otra formada por las calles San Antonio Abad, Hospital, Boquería, Call, la plaza de San Jaime, Libretería, Boria y Corders hasta la Puerta Nueva separaba montaña de mar.

La estructura jerárquica era simple: al frente de cada distrito se situaba un general que, junto a los otros tres, formaban el Consejo, y cada uno de estos territorios estaba comandado por un capitán y varios sargentos. El resto éramos gatos distribuidos por tareas, desde simples vigilantes —maulladores nos llamaban—, a encargados de sisar todo lo que se pusiera a tiro. Se empezaba por abajo, y si eras listo y cumplías, podías ascender hasta sargento. Los capitanes eran elegidos a mano alzada, y eran ellos quienes, a su vez, designaban al general de su zona.

Solo existían dos normas de obligado cumplimiento.

La primera: obedecerás todas las órdenes de tus superiores.

La segunda: jamás trabajarás fuera de tu distrito sin permiso.

El castigo por desobedecer la primera era el corro —jamás supe qué sucedía si alguien era tan temerario como para reincidir—; la pena por faenar en territorio ajeno era el Juicio de Expulsión. En caso de ser condenado, todo miembro de la Tinya tenía la obligación de darte la espalda. Nadie podía volver a tener ningún trato contigo fueran cuales fuesen las circunstancias. Simplemente, te convertías en un muerto.

Un muerto entre los ya muertos.

* * *

Asentada la mañana, Salvador, el sargento responsable de mi zona, me mandó llamar. Era uno de los mayores; un tío duro pero justo, bien plantado, con cierto éxito entre nenas y criadas —también con alguna que otra señora— a pesar de que la atrepsia le había dejado cierta cojera y un cuerpo deshidratado. No obstante, se las apañaba muy bien con los puños, de modo que todos le respetaban.

—Han matado a uno de los nuestros, Miquel.

Aún no sabía de quién se trataba, pero ya tenía el estómago encogido.

—Es Víctor —confirmó al verme la descomposición en el rostro.

Quizá por eso, porque mi vientre lo sabía antes que yo, pude aguantarme las lágrimas, las de dolor y las de rabia. Víctor había sido mi padrino —el único modo de entrar en la organización era que alguien te avalara— y se había encargado de mi instrucción. Me había enseñado a moverme como una sombra por el laberinto de calles, callejas y callejones de nuestro distrito; a saber mirar lo que otros no acertaban a ver; a aprender a escuchar, no solo a oír; a abrir un monedero sin aspavientos; a ser capaz de adivinar su contenido con solo rozarlo; a extraer cualquier cosa de su interior; a saber distinguir al burgués adinerado del muerto de hambre con ínfulas.

Pero, por encima de todo, Víctor era mi hermano.

Mi única familia.

Nos habíamos conocido en la Casa de Corrección, situada por entonces en el antiguo convento de los Ángeles, donde ambos habíamos acabado por hurto, yo de un mendrugo, él de un reloj.

Barcelona era por entonces una ciudad hostil —sigue siéndolo para todo aquel que no sirva a sus propósitos—, sobre todo con aquellos que no teníamos nada. Las redadas para limpiar las calles de mendigos, desocupados, prostitutas y delincuentes estaban a la orden del día; según las autoridades, estábamos afectados por graves desviaciones como el robo, el vicio, el alcoholismo y la irreligión, por lo que debíamos ser debidamente reeducados, y, para ello, te mandaban a Corrección.

Tanto la Casa de la Caridad, a la que me trasladaron desde la Misericordia en cuanto cumplí los seis, como la Casa de Corrección eran instituciones destinadas a acoger a los más desfavorecidos, pero la realidad que se escondía bajo ese noble empeño era bien distinta.

La Caridad era un enorme complejo dedicado a las actividades más diversas, además de ser la principal agencia de colocación de aprendices y criadas de Barcelona. Una ciudad en sí misma. Tenía su propia escuela, su hospital, su farmacia, su enfermería, su hospicio y sus talleres textiles, que constituían la Fábrica de Hilos y Tejidos de Algodón. Pero lo que más beneficios generaba era su imprenta, en la que se tiraban numerosos boletines oficiales. Todo ello contribuía a generar los ingresos suficientes para mantenerla y, de paso, a llenar los bolsillos del corregidor y de la Junta de Gobierno que la administraban.

Ya se sabe, la caridad bien entendida empieza por uno mismo.

Si apenas guardo recuerdo de mis días en la Misericordia —los pocos que puede atesorar un crío aterrado—, mi paso por aquella institución, en cambio, está grabado a fuego en mi mente y en mi carne; el frío, la miseria y el hambre que pasé entre sus cuatro paredes, pero, sobre todo, la disciplina de las monjas y la crueldad de mis compañeros de cautiverio, que me acompañó hasta el instante mismo de mi fuga. Creedme si os digo que es entre los más pobres y desfavorecidos donde uno se enfrenta a la ferocidad más enconada.

En cuanto a la Casa de Corrección, aquello era una galera en toda regla. Al igual que la Misericordia y la Caridad, tenía su propia escuela y sus talleres, pero si por algo destacaba era por sus enormes tornos de hilar, en los que desde los mayores a los niños —destinados a las máquinas de lanzadera volante— trabajábamos como esclavos. Acabar en Corrección era una condena a trabajos forzados en la que, en vez de enderezarte, te doblaban a golpes.

Había por entonces preso allí un pobre de los que llamaban de solemnidad conocido como el Oso, no porque el hombre fuera muy velludo, sino porque la capa de mugre que le cubría le daba el aspecto de esa temible bestia. Había luchado a las órdenes de Guergué en la carlina, y algún suceso —la guerra misma— le había trastornado hasta tal punto que había perdido el seso.

Un día, mientras Víctor y yo acabábamos de coser la suela de unas alpargatas, arremetió contra mí, buril en mano, sin más razón que la que le dictara su propia falta de ella. No es que recuerde el arma, sino más bien los alaridos que profería a través de su boca, tan desdentada que parecía un muñón.

Jamás había escuchado nada semejante, y me quedé paralizado. Viendo que la punta me alcanzaba al pecho, Víctor se interpuso y le derribó de un golpe. No fue hasta que, pasado el susto, le ayudé a levantarse cuando me di cuenta de que sangraba por el vientre. No era ni chorro ni goteo, sino más bien un tizne que le empapaba despacio la camisa.

«¡No te me vayas a desmayar, que esto no es nada, chaval!», dijo antes de desplomarse.

Me había salvado la vida.

Algunas experiencias unen a los hombres más que otras, y aquella nos convirtió en hermanos.

Salvador me miró. Estaba afectado. Pero la suya era una tristeza distinta. Más bien se trataba de una mueca de preocupación. Hacía mucho tiempo que la Tinya no perdía a uno de sus miembros de aquel modo. No era extraño que algún chaval poco avispado o con mala suerte pasara un tiempo en Corrección —como Víctor o yo mismo—, pero un asesinato era harina de otro costal. Porque a Víctor le habían matado con saña.

—Han convocado un Consejo. Martí quiere que vengas.

La reunión tuvo lugar en un sótano del carrer de Jerusalén, justo en la trasera de la plaza del Mercado. Allí era donde se celebraban los juicios importantes, aunque ya nadie recordaba el último. Era la primera vez que iba a ver a los cuatro generales juntos, y no pude evitar los nervios. La cosa imponía, más aún porque no acababa de comprender el motivo de mi presencia. Yo no era nadie. A decir verdad, era menos que nadie, y uno siempre vive mejor en cierto estado de ignorancia.

Sargentos y capitanes solían reunirse para intercambiar impresiones cada cierto tiempo, pero los jefes rara vez asomaban el morro. De hecho, lo único que sabíamos de ellos era lo que nos había llegado a través de historias, más cercanas a la leyenda que a la verdad. Por lo que a mí respectaba, se limitaban a cobrar su parte, vivir su vida y, llegado el caso, amedrentar a alguno para mantener el orden.

El humo que escupían las chimeneas del Raval había formado una capa tan densa aquella mañana que impedía el paso del sol, lo que provocaba que la sensación de frigidez en la nariz, las orejas y los dedos de las manos y los pies fuera mayor. «Míralas bien, Miquel: son fábricas de nubes», solía decir Víctor, que a buen seguro lo había leído en alguno de sus libros.

El sótano se asemejaba a la bodega de un barco. Quizá se debiera a que dos de las vigas que sostenían el techo eran los viejos mástiles de un bergantín, o a que los tablones picados que recubrían las paredes olieran a brea y salitre. Pero lo que más llamó mi atención fue una de las columnas que las apuntalaba. Se trataba del cuerpo central de un crucifijo que había acabado allí tras la quema de algún convento —así es el barcelonés, un quemaconventos—. La parte baja aún conservaba la peana sobre la que el Cristo debía de haber apoyado los pies en su peor trance, por lo que, durante el rato que duró el encuentro, no pude sacudirme de encima la sensación de que Dios nos observaba, por mucho que nuestras cuitas le hubieran dejado de importar hacía tiempo.

El primero en tomar la palabra fue el general del III, en el que se apilaban buena parte de las fábricas, la Universidad, el Hospital, la Caridad, la Misericordia y la Casa de Corrección. Se llamaba Joan, aunque todos le conocíamos como el Mussol, el búho. Era el más alto de los cuatro, también el más fuerte. Tenía dos mazas por puños, los laterales de la cabeza rapados a navaja y un ojo, el izquierdo, lechoso. Se rumoreaba que si te lo ponía encima era capaz de verte hasta las entrañas. Más de uno había sucumbido a la superchería y había cantado antes incluso de que el Mussol abriera la boca; cuando eres culpable, más que una mirada, lo que se te hace insoportable es el silencio acusatorio de tu interrogador.

Algunos aseguraban que era hijo ilegítimo de uno de los socios fundadores de la Bonaplata. Al parecer, su madre sirvió durante un verano en una residencia de Sarrià. En cuanto se le notó el estado y la señora de la casa descubrió el engaño —la fortuna era de la familia de ella—, hizo que su marido la echara a patadas. Murió al darle a luz. Los más enterados, sin embargo, contaban que, presa de un brutal ataque de celos, la había atacado con una aguja de punto; que se la había clavado varias veces en las partes con la intención de matar al bastardo y que fue eso lo que precipitó el parto, causó la muerte de la madre e hirió para siempre el ojo del feto.

—¿Qué sabemos?

Martí, mi general, tomó la palabra. Todos le respetaban porque era el único que sabía leer y escribir con fluidez. Así suplía la debilidad de manos, con su inteligencia. Suya había sido la idea de organizarnos por secciones y escuadras y de darnos aquella nomenclatura militar. Sus padres habían muerto en la última epidemia de cólera y un tío suyo que trabajaba de escribiente en una caseta frente a la Lonja le había tomado a su cargo. Hasta que se cansó de él. Tener que cebar otra boca reducía en exceso la satisfacción de alguno de sus vicios, y aunque había dado palabra a su hermana de que le cuidaría, pronto debió de pensar que la promesa le obligaba hasta el límite de su propia comodidad. El hombre, eso sí, le había dado un oficio que aún ejercía de vez en cuando, lo que le procuraba gran cantidad de información: defunciones repentinas, viajes inesperados, casas y negocios que se quedaban vacíos, además de todo tipo de miserias privadas que usar en su beneficio. Todos le llamabanel Monjo, el monje, por su habilidad con las letras.

—Dicen que le han abierto como a un conejo.

—Debemos hablar con Tarrés —intervino Quim.

Era el más apocado de los cuatro, pero el más habilidoso de largo. Comandaba el Distrito II, que iba de la catedral a la Puerta Nueva. Sus dedos eran legendarios; incluso se decía que, en una ocasión, le había robado la cartera al mismísimo alcalde al salir de misa. El hombre no llevaba ni un real, pero Quim conservaba el monedero a modo de trofeo. De ahí su apodo: el Maestro.

—Si la orden la ha dado él, no hay nada que hacer —contestó el Mussol.

—Nunca nos hemos metido en sus asuntos y pagamos lo que nos toca —replicóel Monjo.

La Tinya solo rendía cuentas ante la Ronda, un escuadrón de criminales liderado por Jeroni Tarrés que actuaba a las órdenes secretas —por mucho que todo el mundo lo supiera— de la Comisaría Especial del recién creado Cuerpo de Vigilancia. El trato era de lo más simple: a cambio de eliminar opositores y sofocar futuras revueltas, les permitían controlar una de las mayores fuentes de ingresos de la ciudad, las chocolaterías, cuyos almacenes habían convertido en prostíbulos. Nadie podía operar en las calles sin su aprobación, y su visto bueno costaba un diez por ciento de las ganancias.

No se andaban con tonterías.

Todo el mundo los temía.

Todo el mundo los odiaba.

—Tarrés no da explicaciones a nadie, ya lo sabéis —habló finalmente Albert, el general del IV.

Era el distrito más deseado, ya que incluía la parte baja de la Rambla —de Capuchinos a Santa Mónica—, donde se ubicaban algunos de los mejores cafés, el teatro Principal, la Casa de Correos, la Jefatura Política, la Administración de Diligencias, la Pagaduría Militar, los Baños del Jíngol y sus dos hoteles más lujosos —el de Oriente y el Cuatro Naciones—, además del mejor tramo de la calle Fernando, la auténtica joya de la corona.

El dinero de verdad estaba allí.

L’Avi, el abuelo —así le llamábamos—, era el mayor de todos nosotros. De hecho, algunos aseguraban que había aprendido el oficio del mismísimo fundador. Todo miembro de la Tinya conocía la historia. Según él mismo se había encargado de difundir, nuestros orígenes se remontaban a la Edad Media, a la vieja Escuela de Ladrones, un pequeño grupo de huérfanos que actuaba en las inmediaciones del mercado del Born y la calle Montcada desde que los primeros nobles y burgueses habían construido allí sus casas y palacios. De haber sido así, sin embargo, L’Avi debería tener casi la edad de Matusalén y, aunque debía de frisar los cuarenta —toda una excepción entre nuestras filas—, cualquiera podía ver que las fechas no cuadraban.

En realidad, hasta la llegada de Mussol, la Tinya no pasaba de ser un pequeño grupo de chavales que trataban de sobrevivir como fuera. Desde entonces, y aunque no se hablara de ello en voz alta —la calle tiene un oído muy fino—, algunos capitanes estaban molestos con la asignación de territorios y con tener que dar una parte de lo ganado a Tarrés y sus hombres. Pero bastaron un par de amenazas y alguna que otra paliza para que el Mussol se aviniera a negociar con él, y algunos no se lo habían perdonado, por mucho que supieranque no teníamos nada que hacer contra criminales del calibre de la Ronda. Enfrentarse a Tarrés significaba, además, hacerlo con los estamentos más oscuros del poder.

Fue él quien se atrevió a verbalizar la duda que corría por la cabeza de alguno de los presentes:

—¿Es posible que anduviera metido en algo?

—Conozco a los míos. Todos son leales —saltó Salvador.

—¿Tú eres Miquel? —dijo entonces el Mussol.

Alcé la cabeza. Su ojo estaba fijo en mí.

—Fue tu padrino. ¿Algo que decir?

No sabía si me interrogaba o solo me ofrecía la posibilidad de dar mi opinión, de modo que opté por el silencio. Con el tiempo, había aprendido que es mejor callar, en especial frente a aquellos que ostentan el poder, y, en aquel momento, solo estaba seguro de dos cosas: que Víctor no había cometido ninguna falta y que su muerte respondía a algo más que a una reyerta con algún miembro de la Ronda. Los hombres de Tarrés eran asesinos, pero no ese tipo de carniceros. Si cualquiera de nosotros les hubiera faltado al respeto, le habrían dado una paliza a pleno sol. Ese es el modo de dejar las cosas claras en nuestro mundo.

—Está bien —anunció el Mussol—. Hablaré con él a ver qué sabe. No hagáis nada hasta entonces.

Todos asintieron sin decir palabra.

Una vez en la calle, retrocedimos hasta el Hospital Militar y nos dirigimos hacia el plano de la Boquería. La Rambla era el auténtico corazón de la nueva Barcelona. No solo se trataba del paseo favorito de todo ciudadano de bien por sus cafés, chocolaterías y comercios, sino, sobre todo, por su anchura y su doble hilera de acacias, que lo convertía en uno de los espacios más diáfanos y coloridos —también de los más transitados—, un auténtico oasis de luz y color en medio de un trazado medieval laberíntico y oscuro. Aquel paseo representaba todo lo que la ciudad aspiraba a ser —pero aún no era—: una urbe moderna, próspera y debidamente urbanizada, como si unas piedras aquí y allá pudieran sacudirnos de encima un provincianismo que llevaba siglos pegado a nuestra piel.

Rebasada la fuente del plano, torcimos por el carrer Arolas, un callejón mugriento y apestoso en el que solían reunirse los pobres de solemnidad. Fue como si el sol hubiera ennegrecido de repente. Pero todo cambió al llegar a la calle Fernando.

Tras su apertura definitiva, el tramo que llegaba hasta la Alcaldía ciudadana alcanzaba las trescientas varas de largo y las dieciséis de ancho, lo que la había convertido en la vía comercial favorita de los ricos. Debido a ello, varios de los comercios más selectos se habían trasladado hasta aquella nueva ubicación dejando a las calles del Call y Escudillers huérfanas de crinolinas, tules y muselinas. Sus dueños aseguraban que aquella ubicación era mucho más adecuada para su delicada clientela, especialmente en invierno, ya que quedaban a resguardo del viento que descendía por la Rambla y hacía tiritar a más de uno.

No tenía muchas oportunidades de transitar por aquellos lares, de modo que aminoré la marcha para echar un vistazo a las maravillas que se agolpaban tras las vidrieras —cosas que jamás poseería— y a los propios establecimientos, alguno de los cuales —aprovechando que el Ayuntamiento llevaba varios meses colocando el nuevo alumbrado a lo largo del paseo— había decidido instalar fanales de gas incluso en su interior.

Inspiré y retuve el aire. Quería disfrutar de aquel momento todo lo posible. El estruendo de la ciudad, de habitual insidioso, comenzó a enmudecer; las voces de los paseantes, los gritos de los vendedores y cocheros, el paso de los caballos, el ajetreo de las carretas de las que tiraban, el zarandeo de las mercaderías que brincaban en su interior… Incluso el frío y los olores se atenuaron, trasladándome lejos de allí. Hasta que Salvador hizo añicos la ilusión con un tirón de manga.

—Víctor era muy cuidadoso, le conocías tan bien como yo —dije.

—Lo sé. Pero no podemos descartar nada. Lo único seguro es que nadie moverá un dedo para averiguar qué ha pasado.

Tenía razón. Éramos la morralla de una ciudad que, con la vista cada vez más puesta en Europa, se avergonzaba de sus huérfanos.

—¿Crees que ha podido ser uno de los nuestros? —le solté a bocajarro.

Alzó la cabeza y observé el miedo en su rostro, la misma angustia ante la posibilidad de que el culpable fuera alguien a quien ambos conocíamos.

Pero no contestó.

No podía.

No quería.

II

Las calles estaban atestadas de los mismos incautos de siempre, pero nadie de los nuestros hizo mucho negocio aquel día. Mientras permanecía de pie en mi puesto —mi zona asignada, el Barrio Nueve, era un rectángulo formado por las calles Rech, Montcada, Asahonadors y la plaza del Borne—, pensé en si me había equivocado; en si la muerte de Víctor podía haber sido cosa de la Ronda: una mala mirada, un intercambio subido de palabras, un sisar por error la bolsa a un recién protegido, aunque dudaba de que alguien tan experimentado como él hubiera cometido semejante error.

Algunos burgueses y comerciantes, cansados de la sangría a la que se veían sometidos a diario, se avenían a pagar un canon mensual a Tarrés a cambio de protección, lo que los convertía en intocables. Todos sabíamos quiénes eran, de modo que, de ser el caso, el cuerpo de Víctor se pudriría bajo tierra y nadie movería un dedo por vengarle.

Todo el mundo agacharía la cabeza.

Todos callarían.

Menos yo.

Cuando entras en la Tinya, haces un juramento de sangre, pero aquella mañana yo hice otro. Uno más sagrado: fuera quien fuese el culpable, pagaría con la misma moneda. Y a tales efectos me procuré una buena navaja pastora, algo tosca de mango y sin virolas, pero que, llegado el día, cumpliría con un buen destripamiento. Para tal fin se la había sustraído a un vendedor ambulante, más pendiente de una criada que de su propio género, cerca de la plaza de la Lana. El pobre debía de creer que tenía alguna posibilidad, aun con su ojo vago y su boca vacía; ni siquiera el rictus de profundo desagrado —de asco más bien— de la chica le había disuadido de seguirla con la mirada mientras le regalaba cierto gesto obsceno. Por suerte para mí, sus ínfulas de seductor habían redundado en mi beneficio.

Y allí estaba yo, con aquel instrumento de muerte recién sisado en la cintura, cuando le vi venir. Se abría paso entre carros, puestos y viandantes con aires de señorito. Él sí era todo un seductor. Nena, criada o señora con la que se cruzaba, nena, criada o señora a la que dedicaba una amplia sonrisa, siempre correspondida en distintos grados. Pero a pesar de su buen porte y andar estudiado, no podía disimular que tanto su calzado como sus pantalones, la camisa y la chaqueta, elegante pero gastada, eran de ropavejero.

Se llamaba Andreu Vila, un gacetillero con ínfulas al que había proveído de información —y alguna que otra cosa menos confesable— más de una vez. Desde que le habían echado de El Constitucional, malvivía escribiendo folletines y ciertas novelitas de marcado carácter pornográfico con seudónimo. Eso sí, aún conservaba alguna que otra amistad entre las élites, masculinas y femeninas. Porque si algo caracterizaba a Andreu era su instinto de supervivencia: no le importaba si quien le requería en su salón —o en su cama— era señora o señor, amo o criada.

—He oído por ahí que un sereno se ha topado con un muerto esta mañana. ¿Qué sabes? —me preguntó mientras paseaba un maravedí por los nudillos.

Su otra especialidad eran los relatos de cordel y las historias de crímenes, cuanto más escabrosos mejor. «A la gente le gusta la desgracia ajena, chaval, qué le vamos a hacer», solía decir.

—Nada —contesté.

—Sería la primera vez.

—Siempre hay una primera.

—Raro, porque el cuerpo ha aparecido en vuestro territorio.

No me apetecía que la muerte de Víctor acabara deleitando la mente oscura de alguno de sus lectores.

—Pues será —contesté con la intención de zanjar el asunto, por mucho que fuera consciente de que mi negativa alimentaría aún más su interés.

—Le conocías. —Cayó al fin.

No hizo falta que le dijera nada. Cada uno carga con la pena a su modo. A unos se les descubre nada más verlos, a otros, en cambio, apenas se les intuye; y luego están aquellos que logran enterrarla junto a la caja. Yo era de los primeros por aquel entonces.

—Está bien —dijo mientras me deslizaba la moneda en el bolsillo—. Hagamos un trato: si tú me ayudas, yo te ayudo. Piénsatelo.

Sopesé la oferta mientras se alejaba. Sabía que, más temprano que tarde, otro le proveería de la información, y aunque Salvador no lo vería con buenos ojos, estaba dispuesto a todo para averiguar quién había matado a Víctor. Andreu Vila conocía aquella ciudad y las almas que la habitaban —sus deseos, sus anhelos y secretos, sus miserias— mejor que nadie, e iba a necesitar toda la ayuda posible.

En cuanto las sirenas comenzaron a aullar, las calles se llenaron de obreros de cabezas gachas, espaldas rotas y hombros vencidos. Barcelona se alimentaba de su aliento, de sus músculos, sus vísceras y su sangre, pero, por encima de todo, lo hacía de sus esperanzas, las de miles de hombres, mujeres y niños envejecidos prematuramente por el hambre y la enfermedad.

Tras la carlina, muchos habían abandonado el campo en busca de un nuevo futuro en la ciudad, sin saber que lo único en lo que iban a convertirse era en carnaza para un monstruo que, seis días a la semana, doce horas al día, abría sus fauces y los devoraba sin compasión. Tenía muchos nombres: Bonaplata, Salgado-Güell, Muntadas, Achon, Gònima, Serra, Sert i Sola, Barcelonesa, Batllò, Magarda, Ribas i Prous, Villegas…

Eso era Barcelona: un leviatán insaciable.

La ciudad del algodón, la lana y la seda.

La ciudad de los telares.

La ciudad de las máquinas.

La ciudad de vapor.

Me encaminé hacia la cueva. Así llamábamos a nuestro cuartel, situado en el sótano de una curtiduría de la calle del Rec. El dueño, un tipo estrecho y con el rostro castigado por la viruela, nos dejaba ocuparlo a cambio de hacerle algunos recados y espiar a la competencia, lo que la mayoría de las veces se traducía en sustraerles material y boicotear sus envíos.

Todos los desperdicios del negocio y las viviendas superiores iban a parar al pozo negro situado justo al lado, pero ya ni siquiera percibíamos su olor. Tampoco nos asustaban las ratas ni el resto de los inquilinos que moraban junto a nosotros entre aquellas cuatro paredes. Quien más quien menos tenía el cuerpo lleno de picaduras, bien de la legión de piojos y pulgas con los que compartíamos cama a lo largo del año, bien de los mosquitos que, llegado el verano, se multiplicaban como conejos debido a la proximidad de la acequia que cruzaba el barrio. Pero era nuestro hogar, una madriguera de paredes de arena que —todos lo sabíamos— acabaría convirtiéndose en nuestra tumba.

Salvador me esperaba cabizbajo. Martí estaba con él. No recordaba la última vez —tampoco si había habido una primera, a decir verdad— en la que había acudido a nuestra gatera, pero allí estaba, plantado como si hubiera habitado aquel sótano desde su mismo nacimiento.

—Si quien ha matado a Víctor ha sido uno de los nuestros, cuantos menos lo sepamos, mejor —dijo Salvador. Habían hablado de aquella posibilidad a mis espaldas.

El Monjo refrendó sus palabras con un movimiento de cabeza y, a continuación, pronunció unas que me pillaron por sorpresa:

—Como sé por Salvador que no lo vas a dejar estar, lo mejor es que te encargues tú.

—¿De qué? —Arrugué la frente.

—De averiguar qué pasó. Por eso le he pedido que te llevara a la reunión.

Salvador me conocía bien, no solo porque era mi sargento, sino porque, con el tiempo, se había convertido —aunque solo fuera cinco años mayor que yo— en lo más parecido a un padre que había conocido. No solo para mí. También para Víctor.

—¿Qué te parece?

Me encogí de hombros. Estaba seguro de que a nadie más que a nosotros le importaba la verdad. Para el resto, ya fueran sargentos, capitanes o generales, Víctor no era más que un simple peón, y en cuanto pasara el duelo —también en la Tinya se mantenían ciertas formas—, otro ocuparía su lugar.

—Mira, Miquel —dijo el Monjo mientras prendía su pipa de caolín, que le daba un aire entre marino curtido e intelectual revolucionario—: las cosas llevan un tiempo revueltas. Ya sabes que unos quieren sacudirse de encima a Tarrés y que otros piden modificar los territorios asignados, y eso no es bueno para nadie —sentenció.

Él era uno de ellos.

De hecho, se trataba del principal impulsor.

La reivindicación de los Distritos I y II venía de lejos. Nuestros territorios eran los más pequeños y no tenían acceso a la Rambla, que era donde más negocio solía hacerse a diario, por no hablar de las tardes de estreno en el Principal, en las que la plaza del teatro se llenaba de bolsas, relojes y joyas, de modo que proponían que fuera esa y no otra la única frontera que delimitara los distritos; un territorio franco en el que la habilidad de cada uno impusiera su ley. Pero, por supuesto, ni el Mussol ni L’Avi estaban dispuestos a dar su brazo a torcer, y nadie había osado contradecirlos hasta el momento.

—No sé si el asesinato de Víctor tiene algo que ver o no con todo esto —añadió Martí tras una pausa—, pero ahora mismo me preocupan más otras cosas. Por eso lo dejo en tus manos. Salvador te ayudará en lo que necesites.

—¿Y si no tiene que ver?

El Monjo se agitó y un meandro de humo se le enroscó al cuello.

—Si no tiene que ver, la cosa se quedará como está de momento. Después, ya veremos.

Salvador chasqueó la lengua en cuanto nos quedamos solos. Se debatía entre su obligación como sargento y sus sentimientos hacia Víctor y hacia mí.

—Es lo que hay —dijo al fin.

No estaba conforme, pero no iba a desobedecer una orden, menos aún si se avecinaba un conflicto. Tenía amistad con varios sargentos y algún capitán de otros distritos, y sabía que un enfrentamiento abierto entre facciones significaría el fin de todo. La Tinya era su familia, y cuando eso es lo único que tienes, lo proteges a cualquier precio. Así es este mundo y, cada cierto tiempo, determinados sucesos te recuerdan la única gran verdad, que estamos solos y todo lo demás tiende a desvanecerse con la misma facilidad que el humo de la pipa del Monjo.

III

—¡Esta ciudad está podrida! —pronunció el hombre, el índice amenazando al cielo—. La gangrena es ya irreversible. Las murallas son la soga con la que el Gobierno Civil y la Capitanía General nos constriñe y nos controla. ¡Nos asfixia! —Se detuvo y tomó un sorbo de licor—. ¡Debemos derribarlas o moriremos todos!

Los pocos parroquianos presentes en el café giraron la cabeza y alzaron las cejas mientras alguien trataba de calmarle.

—Ya sabe usted cómo acabó la última vez, don Pedro.

Se refería al bombardeo desde Montjuic por parte de las tropas de Espartero. Las consecuencias habían sido devastadoras: mil proyectiles, más de cuatrocientos edificios destruidos, infinidad de heridos, treinta muertos, cien fusilados y una multa encubierta al comercio de trece millones de reales.

—Los ayacuchos[1] no gobernarán para siempre —replicó.

Hablaba como si supiera algo que el resto del mundo desconocía.

Algunos viandantes se habían detenido a observar la escena a través de la cristalera. Quien más quien menos conocía el semblante y el carácter de aquel tipo menudo que, en ocasiones como aquella, se crecía hasta alcanzar la dimensión de un coloso.

En cuanto me vio entre ellos, Andreu salió del local y acudió a mi encuentro.

—¿Ves a ese de ahí? —señaló—. Es don Pedro Monlau, mi antiguo jefe del diario. Tiene buenos contactos.

Al ver mi expresión, se apresuró a aclarar:

—El cuerpo. Debemos verlo.

La sola idea me hizo venir una arcada. Recordé cómo las monjas de la Caridad nos habían obligado a acudir al velatorio de un chico que había muerto de fiebres. Aunque no habíamos tenido mucha relación en vida, lo allí expuesto no se le parecía en nada, y lo único que me procuró la visión de aquella carne consumida fueron unas pesadillas horribles.

—¿Para qué?

—Tienes mucho que aprender aún —respondió. Después me hizo una seña—. Acompáñame.

El interior olía a tabaco y sudor, y la decoración había vivido tiempos mejores. Todo, el suelo, las paredes y el exiguo mobiliario —incluso la ropa de la mayoría de los parroquianos— había adquirido una extraña tonalidad uniforme. Monlau seguía con el dedo en alto. Su figura era imponente, con su corbatín de cuatro vueltas, la chaqueta azul, el chaleco bordado sobre una camisa de un blanco impoluto, los pantalones ceñidos con trabillas, los zapatos lustrosos y una soguilla de oro con un dije en forma de tórtola al cuello. Lo que más destacaba en él, sin embargo, eran sus lentes, pequeñas y redondas, que le conferían un aspecto de lo más curioso, entre el de un intelectual y el de un cómico, sin llegar a decantarse por lo uno o lo otro en ningún momento. Con el tiempo supe que, además de gacetillero, era médico, crítico literario y escritor, y que había formado parte de la Junta de Derribo que había echado abajo parte de las murallas de la Ciudadela hacía unos meses.

Un cliente se puso en pie animado por el discurso:

—¡Bien dicho, don Pedro! ¡Abajo las murallas!

—¡Señores, por favor! —los interrumpió el dueño, un viejo estibador de musculatura flácida. No quería que las cosas se encendieran más de la cuenta y los militares le cerraran el local.

A pesar de que el café de la Constància era el punto de reunión de lo que quedaba de las milicias ciudadanas y, por tanto, territorio seguro para los más exaltados, la Capitanía General solía infiltrar informadores en cafeterías y tabernas para identificar a futuros alborotadores. No era para tomárselo a broma.

Andreu aprovechó el momento en el que Monlau se sentaba, exhausto tras la arenga, para abordarle:

—¿Puedo hablar un momento con usted, don Pedro?

El hombre le observó de arriba abajo. No lo hizo con desprecio, sino con una curiosidad sincera, hasta que al fin le reconoció.

—¡Andreu! Bienvenido.

—Este es Miquel —me presentó—. Es amigo del chico al que han encontrado muerto esta mañana en Sota Muralla.

Esta vez fui yo el objeto de su escrutinio —menos disimulado y más reprobatorio—, tras lo que nos invitó a sentarnos.

—¿Un chico muerto? No he oído nada.

—Asesinado —matizó Andreu, que sabía cómo despertar su interés.

Tal y como había previsto, la puntualización hizo mella en él. Pero Andreu no había terminado, y lo que dijo a continuación me dejó perplejo:

—Y no es el único.

—¿Qué quieres decir? —Monlau le prestaba ya toda su atención.

Andreu paseó la mirada por nuestros rostros. No cabía duda de que sabía cómo contar una historia —el giro dramático, la pausa, la revelación posterior—, y de que no siempre disfrutaba de un público tan entregado.

—También ha aparecido un vagabundo asesinado en idénticas circunstancias junto a la Puerta de Mar.

No podía tratarse de una casualidad. La cercanía de ambos enclaves así lo sugería.

—¿Y qué circunstancias son esas? —inquirió Monlau.

Hasta aquel instante no me di cuenta de que tampoco yo las conocía en detalle; me había bastado con saber que Víctor estaba muerto, que alguien le había acuchillado y había dejado su cuerpo abandonado como si fuera un desecho más. Así era la calle, cruel: un golpe mal dado, una trifulca, una paliza, un navajazo… y se acabó.

—Con el vientre abierto y las tripas fuera de sitio —soltó Andreu.

No pude reprimir un sentimiento de horror, primero, de asco, después; la expresión de Monlau, en cambio, parecía cada vez más cercana al interés científico que al espanto. Algo en la expresión del gacetillero, sin embargo, me dijo que se callaba algo.

—Y luego está lo de la marca.

—¿Qué marca? —Monlau acababa de enredarse del todo en su trampa.

—Al encontrar el primer cuerpo, Jaume, el sereno, un tipo de lo más despierto, debo decir, no le dio importancia, pero en cuanto descubrió la misma impronta en el segundo, me dio el aviso —señaló frotándose las yemas de pulgar, índice y corazón—. Estoy convencido de que los asesinó la misma persona, pero debo ver los cuerpos para asegurarme… y no tengo un real.

—Veo que sigues con tus viejos hábitos —señaló don Pedro. En esos momentos no supe a qué se refería, si a la habitual falta de dinero de Andreu o a su afición por lo grotesco. Quizá a ambas—. Y, claro, nadie lo investiga —afirmó a continuación.

Era tan consciente como nosotros de que, por muy extraña y salvaje que hubiera sido, la muerte de dos desheredados no le importaba a nadie. La ciudad había alcanzado un grado crítico: la población crecía sin control, las condiciones de vida eran cada día más extremas y el aire, irrespirable; las calles apestaban a basura, a podredumbre, a heces, descomposición y muerte. Eso era Barcelona: un gran orinal, el caldo de cultivo perfecto para que crecieran y se propagaran todo tipo de enfermedades. Si alguien había decidido empezar a eliminar vagabundos, pordioseros y pedigüeños, no iban a ser ni el Cuerpo de Vigilancia, ni el Ayuntamiento ni, mucho menos aún, los militares quienes lo impidieran.

—Muy bien. Veré qué puedo hacer.

La niebla ocupó las calles como si el vapor de las chimeneas que despuntaban como modernos campanarios por toda la ciudad hubiera descendido a los infiernos como una maldición en lugar de elevarse a las alturas como una plegaria. Barcelona era una urbe de cielos bajos en invierno, lo que aumentaba la sensación de apretura que uno sentía al desplazarse por sus calles, y el miedo a que llegara un día en el que aquella techumbre plomiza, ahíta al fin de emanaciones, se desplomara sobre nuestras cabezas hacía que muchos deambularan encogidos.

Don Pedro nos esperaba frente al Palacio Episcopal. El edificio, una mole de cuatro plantas que destacaba por la simetría de sus balcones y la belleza de sus murales, ocupaba una de las esquinas de la plaza Nueva. Semejante denominación no era más que un eufemismo, porque aquel espacio —más bien un minúsculo óvalo en el que confluían las principales calles del distrito— distaba mucho de ser lo que evocaba. A pesar de ello, constituía un desahogo en medio de la maraña caótica de vías que se dirigían a la catedral. A su derecha se alzaba la casa del Arcediano, con la que la construcción diocesana compartía un detalle significativo: ambos palacetes habían integrado en su gruesa anatomía dos de las viejas torres que custodiaban la entrada a la ciudad más antigua. El resto del espacio lo cerraban varios edificios de viviendas con las fachadas cuarteadas y los bajos enfangados.

La berlina de don Pedro se había detenido junto a un par de coches de plaza, lo que había desatado una pequeña trifulca entre los conductores. El doctor trataba de mediar asegurándoles que se trataba de su vehículo personal y que no tenía intención de robarles a ningún cliente, pero sus formas se vieron pronto rebasadas por el grosor de algunas de las expresiones. Estaba acostumbrado a desplegar sus argumentos ante audiencias más selectas, y los improperios que surgían de la boca de aquellos hombres eran más propios de una taberna que de cualquier disertación académica. La expresión de alivio que se formó en su rostro al vernos llegar fue clarificadora. Estaba inquieto —a decir verdad, yo también—, no tanto por la disputa —que continuaba a su espalda— como por nuestro destino: el cementerio de los condenados.

De todos los fosos intramuros, aquel era el más tétrico. Quizá se debiera a su absoluta desnudez, o a que a él iban a parar los despojos de los ajusticiados, maleantes, pordioseros, vagabundos y huérfanos de la ciudad. Algún día, aquel triste descampado sería también mi última morada.