2,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

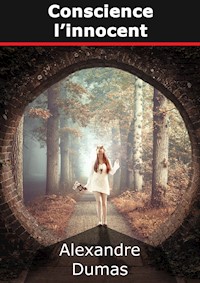

En 1810, dans le petit village d'Haramont, près de Villers-Cotterêts, deux familles se soutiennent pour faire face à la dureté de la vie paysanne. D'un côté la famille Cadet composée du grand-père, de la belle-fille et du petit-fils Conscience que l'on appelle « l'innocent » du fait de sa grande franchise et de sa grande douceur, que ce soit envers les hommes ou les animaux. De l'autre coté une jeune fille Mariette, sa mère et son petit frère...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 563

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Conscience l'innocent

Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIPage de copyrightAlexandre Dumas

Conscience l’innocent

Édition de référence :

Paris, Michel Lévy Frères,

Libraires-Éditeurs, 1861.

I

Les deux chaumières

Sur les limites du département de l’Aisne, à l’ouest de la petite ville de Villers-Cotterêts, engagées dans la lisière de cette magnifique forêt qui couvre vingt lieues carrées de terrain, ombragées par les plus beaux hêtres et les plus robustes chênes de toute la France, peut-être, s’élève le petit village d’Haramont, véritable nid perdu dans la mousse et le feuillage, et dont la rue principale conduit par une douce déclivité au château des Fossés, où se sont passées deux des premières années de mon enfance.

À mesure qu’on avance dans la vie, et qu’on s’éloigne, en réalité, du berceau pour se rapprocher de la tombe, il semble que ces fils invisibles qui rattachent l’homme aux lieux de sa naissance se fassent plus forts et plus invincibles. C’est que le cœur, l’esprit, l’intelligence, tout l’être enfin, réagit contre ce spectre qu’on appelle le temps, qui nous pousse sans cesse en avant d’une main plus forte et d’une impulsion plus sensible, comme si notre vie suivait une pente, et que, selon les lois de la pesanteur, elle roulât plus rapide vers la fin que vers le commencement ; alors on se retourne éploré ; on crie, on se cramponne à tout ce que l’on rencontre sur la route ; puis, comme tout ce que l’on rencontre suit la même pente, entraîné par le même tourbillon, l’on sent que toute résistance est inutile et désespérée ; l’on tend les bras vers les objets lointains qui brillent à l’horizon matinal comme aux dernières flammes du couchant, blanchissent parfois, à l’horizon opposé, les murailles d’une humble petite maison, ou enflamment les vitres d’un orgueilleux et splendide château.

La vie de l’homme se sépare en deux phases bien distinctes : les trente-cinq premières années sont pour l’espérance ; les autres sont pour le souvenir.

Puis il s’opère encore un autre mirage dans ce désert que l’on vient de parcourir et où les oasis se font de plus en plus rares ; c’est que les objets qui ont frappé la vue du corps au commencement du chemin, quand on marchait la tête haute et les bras ouverts à la suite de cette belle et fugitive déesse qu’on appelle l’espérance, objets auxquels on a fait attention à peine, objets qu’on a laissés insoucieux sur la route, qu’on a méprisés comme trop obscurs, qu’on a dédaignés comme trop humbles ; c’est que ces objets, du moment où l’on a franchi la ligne intermédiaire, du moment où l’on ne vit plus par l’espérance, mais par le souvenir, où cependant l’on continue de marcher, parce que la devise de la vie est le mot Marche ! mais où l’on marche le front incliné et les bras pendants ; c’est que ces objets, disons-nous, reparaissent peu à peu à la vie de l’âme, et que, comme l’âme les apprécie, fille du ciel, tout au contraire de ce que les a jugés l’orgueil, qui est un enfant de la terre, leur obscurité devient lumière, leur humilité devient grandeur, si bien qu’on aime ce que l’on méprisait, qu’on admire ce que l’on a dédaigné.

Voilà pourquoi, au lieu d’aller toujours en avant, considérant selon les caprices de mon esprit ou les écarts de mon imagination, cherchant des types nouveaux, créant des situations étranges et inconnues, voilà pourquoi je reviens parfois, en pensée du moins, sur cette route battue, sur mon enfance, où je retrouve la trace de mes pieds plus petits, de mes pas moins écartés, près des pas bien-aimés de ma mère qui se sont mesurés aux miens, depuis le jour où mes yeux se sont ouverts jusqu’à celui où les siens se sont fermés, me laissant aussi triste et aussi isolé par son absence que le dut être le jeune Tobie lorsque fut remonté au ciel l’ange qui l’avait conduit par la main jusqu’à la rivière merveilleuse dont Moïse a oublié de nous dire le nom.

Eh bien ! aujourd’hui, je vais vous dire ce que je vois au commencement de cette route, un peu au-delà du village d’Haramont, sur la première pente de ce chemin qui, en descendant toujours, conduisait au petit château des Fossés.

Ce sont deux chaumières bâties chacune sur l’un des côtés de la route et séparées par cette route seulement ; s’ouvrant l’une sur l’autre, porte en face de porte, fenêtre vis-à-vis de fenêtre, souriant toutes deux sous les rayons d’or du soleil ; l’une ceinte d’un cep de vigne, la couronnant de son diadème de pampres, l’autre entièrement vêtue d’un lierre gigantesque qui, après avoir recouvert son toit comme un manteau, verdissait sa muraille comme une robe.

Deux familles habitaient ces deux maisons.

Une de ces familles se composait d’un vieillard de soixante et dix ans, d’une femme de trente-huit, sa bru, et d’un garçon âgé de seize ans, son petit-fils.

Elle était complétée par un gros chien de la race de ceux du saint-bernard, par un âne et par un bœuf.

Celle-là habitait la maison bâtie sur le côté gauche du chemin.

L’autre famille, égale en nombre quant aux individus, mais moins nombreuse quant aux animaux, se composait d’une mère, de sa fille et de son fils. La mère avait trente-six ans, la fille seize, le garçon cinq.

Une vache solitaire, placée dans une étable en face d’un râtelier toujours plein d’herbe fraîche, répondait en beuglant, le cou tendu et les naseaux fumant, au bœuf, son voisin, toutes les fois qu’il plaisait à celui-ci de lui demander de ses nouvelles par ses mugissements.

Peut-être le lecteur, s’il est citadin surtout, s’il n’a point vécu de cette douce et patriarcale vie des champs, s’étonnera-t-il de me voir mettre au nombre des membres d’une famille chrétienne un chien, un âne, un bœuf et une vache.

Mais je lui dirai : Ami, vous êtes trop sévère pour les humbles de la création. Je sais bien que la bénédiction de l’Église ne les atteint pas ; je sais bien qu’ils n’ont point part au salut, qu’ils restent hors de la loi chrétienne comme païens et comme impurs ; que l’Homme-Dieu, mort pour l’homme, n’est pas mort pour eux ; que l’Église, qui ne leur reconnaît pas d’âme, ne leur permet de franchir son seuil pour recevoir la bénédiction universelle que pendant l’anniversaire de cette sainte nuit de Noël où Notre-Seigneur, type de toute humilité, voulut naître dans une crèche à brebis, entre un âne et un bœuf. Mais rappelez-vous l’Orient, qui a adopté cette croyance que l’animal est une âme endormie ou enchantée ; mais rappelez-vous l’Inde, cette mère majestueuse et grave de notre Occident disputeur, elle va vous raconter comment la poésie a été révélée à son premier poète : il voyait, cœur pensif, âme préoccupée, voltiger deux colombes ; il admirait la grâce de leur vol et la rapidité de leur poursuite amoureuse. Tout à coup, une flèche part d’une main cachée, traverse l’air en sifflant, et va frapper un des deux oiseaux. Alors il verse des larmes de pitié, ses gémissements, se mesurant aux battements de son cœur, prennent un mouvement rythmique. La poésie naît, et, depuis ce jour, les vers, mélodieuses colombes, volent deux par deux par toute la terre. Mais rappelez-vous Virgile, le poète profond et tendre, écoutez-le. Quand il pleure la guerre civile dépeuplant les champs paternels, quand il plaint les bergers forcés de quitter leurs douces prairies, n’a-t-il pas aussi, dans sa vaste pitié de tant de malheurs, une larme pour ces grands bœufs blancs aux longues cornes dont les races disparues ont fécondé l’Italie ? Écoutez-le quand il compatit aux douleurs de Gallus, le poète consulaire, de Gallus son ami. À la suite des dieux qu’il a amenés pour le consoler de son amour fatal, ne lui montre-t-il pas ses brebis qui se tiennent tristes et bêlantes autour de lui, et ne s’écrie-t-il pas, dans cette langue mélodieuse qui l’a fait appeler le cygne de Mantoue : « Humbles brebis, elles ne te dédaignent point ! Ne les dédaigne pas, ô divin poète ! »

Puis, passant de l’Antiquité au Moyen Âge, rappelez-vous cette charmante et miséricordieuse légende de Geneviève de Brabant. La femme, dénoncée par un traître, est repoussée par l’époux ; une biche prête son antre à la mère et donne son lait à l’enfant ; l’animal, qui a oublié que l’orgueil de l’homme l’a chassé de la grande famille humaine, recueille la famille. Une innocente biche des bois sauve la mère et l’enfant innocents. Le secours vient de l’humble, le salut vient du petit.

Rappelez-vous ce manuscrit de Saint-Gall, qui nous apprend comment on doit rappeler les abeilles fugitives, et dites-moi si jamais prière plus douce et plus touchante fut adressée à une créature intelligente que cette prière adressée à la reine du petit royaume ailé : « Je t’adjure, ô mère des abeilles ! par le Dieu roi du ciel et par le Rédempteur de la terre, fils de Dieu, je t’adjure de ne voler ni loin ni haut et de revenir le plus vite possible à ton arbre ; là, tu te grouperas avec tes enfants et tes compagnes, et là vous trouverez un bon vase préparé par moi où vous travaillerez au nom du Seigneur. »

Le paysan ne pense pas comme vous, hommes des villes. Les animaux prennent immédiatement leur place dans la famille rustique après le dernier né de la famille, comme dans les nobles maisons saxonnes les petits parents s’assoient au bas bout de la table ; en Bretagne, encore aujourd’hui, ils ont leur part de la joie ou de la tristesse des familles : dans les joies, on les couronne de fleurs, dans la tristesse, on les habille en deuil. Pourquoi donc les repousserait-on du deuil ou de la joie, ces chevaux d’Achille qui pleurent la mort de leur maître, et ce chien d’Ulysse qui expire en voyant le sien ?

Regardez l’air intelligent des uns, l’air doux et rêveur des autres ; ne comprenez-vous pas qu’il y a un grand mystère entre eux et le Seigneur ? mystère que l’Antiquité entrevit peut-être le jour où Homère écrivit la fable de Circé. En effet, ce corbeau au cri mélancolique qui vit trois siècles, c’est-à-dire quatre âges d’homme, ne veut-il point par ce cri parler du passé triste et sombre comme son plumage ? L’hirondelle qui vient du Sud n’a-t-elle rien à nous apprendre sur ces grands déserts où ne peut pénétrer le pas de l’homme et que son vol a franchis ? L’aigle qui lit dans le soleil, le hibou qui voit dans l’obscurité ne savent-ils pas mieux que nous ce qui se passe, l’un dans le monde du jour, l’autre dans le monde de la nuit ? Enfin, ce grand bœuf qui, sous le chêne, rumine les pâles herbes, pourrait-il avoir ces longues rêveries et ces gémissements plaintifs si aucune pensée ne traversait son esprit, s’il ne se plaignait à Dieu peut-être de l’ingratitude de l’homme, ce frère supérieur qui le méconnaît ?

L’enfant, cette fleur du genre humain, n’est pas si injuste que l’homme ; il parle aux animaux comme à des amis et à des frères, et ceux-ci, dans leur reconnaissance, lui répondent. Voyez ensemble un jeune animal et un jeune enfant, écoutez les sons inarticulés qu’ils échangent au milieu de leurs jeux et de leurs caresses, et vous serez tenté de croire que l’animal essaie de parler la langue de l’enfant, et l’enfant celle de l’animal. À coup sûr, quelle que soit la langue qu’ils parlent, ils s’entendent et se comprennent, ils échangent ces idées primitives qui disent plus de vérités sur Dieu peut-être que n’en ont jamais dit Platon et Bossuet.

Et maintenant, revenons à ces deux chaumières et essayons de faire faire connaissance à nos lecteurs avec les bons paysans par lesquels elles sont habitées.

II

La chaumière de gauche

La chaumière de gauche, celle qui, ceinte d’un cep de vigne, était habitée par le vieillard de soixante et dix ans, par la femme de trente-huit et par le jeune homme de seize, celle qui possédait, sur le seuil de sa porte, un gros chien couché tout de son long en clignant des yeux au soleil, et dans son étable un âne hennissant et un bœuf mugissant, avait, quoique ce ne soit pas le personnage principal de notre histoire, avait, dis-je, pour maître absolu le vieillard de soixante et dix ans, beau-père de la femme, aïeul du petit-fils.

Le véritable nom du vieillard était Antoine Manscourt. Mais, comme il avait été de son temps le second fils de la famille, du moment où il était venu au monde, en 1740, jusqu’à celui où nous sommes arrivés, vers l’année 1810, on l’avait toujours appelé Cadet ; seulement, à l’époque où lui-même s’était marié et avait eu un fils, au lieu de l’appeler Cadet tout court, on l’avait appelé le père Cadet.

Bien peu de personnes dans le village se rappelaient son ancien nom, et, lui-même l’ayant à peu près oublié, il résultait de cet oubli universel qu’on appelait sa bru la femme Cadet, et le jeune homme de seize ans le fils Cadet.

Quand il sera question de ce dernier, nous dirons comment ce nom, en vertu des sobriquets qu’on a l’habitude de donner dans les villages, s’était encore changé en un nouveau nom, tiré non pas, comme celui du grand-père, de la situation secondaire qu’il occupait dans l’arbre généalogique de la famille, mais de la position inférieure qu’aux yeux des autres paysans il occupait dans l’ordre intellectuel de la nature.

Le père Cadet était un vrai paysan, fin et rusé à la surface, comme il convient à un voisin de la Picardie ; loyal, franc, honnête au fond, comme il appartient d’être à un fils de ce vieux territoire de la royauté qu’on appelle l’Île-de-France. Peut-être aura-t-on quelque peine à concilier cette finesse et cette ruse avec cette loyauté, cette franchise et cette honnêteté : qu’on se rappelle qu’un voile peut couvrir un visage et cependant le laisser voir au moindre effort que le regard fait pour pénétrer sa transparence, et l’on aura, par cette comparaison, une image exacte de ce que nous voulons dire.

Paysan, fils et petit-fils de paysan, le père Cadet avait suivi dans la personne de ses aïeux toutes les révolutions de la terre sur laquelle il était né, ou plutôt sur laquelle il avait poussé ; au fur et à mesure que la terre avait été esclave, serve ou vassale, ils avaient été esclaves, serfs ou vassaux. En 1792, cette terre était devenue libre, il était devenu libre avec elle.

Alors il était entré comme journalier au service du fermier qui avait succédé, comme propriétaire de la ferme de Longpré, aux moines, anciens possesseurs de l’abbaye et de la ferme du même nom.

À force de labeur, il avait, en économisant sur ces deux grands besoins de l’homme de la campagne, le pain et le vin, mis de côté une petite somme de douze cents francs ; avec cette petite somme de douze cents francs, il avait acheté, vers 1798, deux arpents de terre.

Aussi avait-on dit dans le village, en voyant tout à coup le père Cadet devenu propriétaire, qu’il avait un trésor caché. Ce trésor qu’il avait reçu de Dieu lui-même, c’étaient le travail persistant, la sobriété, le jeûne.

Car il y a une idée profondément enracinée dans le cœur du paysan français : c’est de posséder sa part, si petite qu’elle soit, de la terre de France. Être propriétaire d’une parcelle de terrain, ne fût-elle grande que juste pour y déposer le berceau de son enfant ou pour y creuser la tombe de son père, c’est n’être plus un mercenaire que le caprice prend aujourd’hui, que la colère renvoie demain ; c’est n’être ni esclave, ni serf, ni vassal ; c’est être libre. Grande et magnifique parole qui dilate le cœur de celui qui l’a dite ; qui moralise l’homme et le rend meilleur.

Le père Cadet acheta donc, vers 1798, deux arpents de terre pour cette somme de douze cents francs qu’il avait économisée pendant les trente premières années de sa vie. Ce n’était pas la meilleure terre du terroir ; non, la meilleure terre du terroir rapportait trois ou quatre du cent, se couvrait régulièrement chaque année de froment doré, de trèfles verts ou du pourpre sainfoin, tandis que cette terre achetée par le père Cadet, longtemps en friche et posée sur la déclivité de la montagne, était couverte de pierres et ne rapportait guère que des chardons.

Alors commença la lutte du travail de l’homme contre l’aridité du sol. Courbé sur cette terre depuis quatre heures du matin jusqu’à six heures du soir, on voyait le père Cadet arracher les chardons et jeter au loin les pierres qu’il n’osait jeter sur les terres de son voisin.

D’ailleurs les terres de son voisin ne pouvaient-elles pas, ne devaient-elles pas être un jour les siennes ?

Vous vous rappelez cette charmante ballade allemande appelée Ondine. C’est la fable de l’attraction de l’eau sur le pêcheur : à travers le miroir limpide, il aperçoit la blonde figure d’une nymphe qui lui tend les bras ; la fascination devient de plus en plus forte ; l’Ondine s’approche de plus en plus de la surface du lac, son œil bleu n’a plus pour le couvrir qu’un voile aussi transparent que la gaze, ses cheveux blonds flottent sur l’eau, sa lèvre de corail aspire déjà l’air ; dans une haleine moitié soupir, moitié baiser, l’imprudent plonge, croyant attirer la nymphe à lui, mais c’est elle au contraire qui l’entraîne sur son lit d’algue et dans sa grotte de coquillages, d’où jamais il ne sortira plus pour revoir sa vieille mère qui prie et son petit enfant qui pleure.

Eh bien ! la fascination de la terre est bien autrement puissante pour le paysan que celle de l’eau ne l’est sur le pêcheur. La terre que le paysan possède est-elle ronde, il faut acheter cette autre portion de terre pour la faire carrée ; est-elle enfin carrée, il faut acheter cette autre portion pour la faire ronde. Hélas ! plus d’un succombe à cette ambition : il achète, et, pour acheter, il emprunte à six, à huit, à dix sur cette malheureuse terre qui rapporte deux du cent : dès lors, c’est un combat entre l’usure et le travail, et l’usure, triste Ondine aux ongles crochus, entraîne bien souvent le paysan, non pas sur un lit d’algues ou de coquillages, mais sur le grabat de la misère et dans la fosse du pauvre.

Heureusement, le père Cadet était plus prudent que cela, lui ; il avait pour axiome : Amasse, mais n’emprunte pas.

Quand les chardons furent arrachés, quand les pierres furent jetées au loin, quand le temps du labour fut venu, lui et sa fille prirent chacun une bêche, mirent le déjeuner et le dîner dans un panier ; pauvre déjeuner, pauvre dîner, composés d’un pain, d’un morceau de fromage et de quelques fruits. Quant à la boisson qui devait l’arroser, la source était là, jaillissante aux flancs de la montagne, à cinquante pas du travail ; source pure, murmurante, fraîche, brillante au soleil, se tordant comme un de ces fils argentés de l’automne qui s’arrêtent aux grandes herbes. Qu’était-il besoin d’autre chose ? Du vin ? Au repas du dimanche on en buvait une demi-bouteille entre trois ; c’était suffisant pour qu’on se souvînt du goût qu’a le vin pendant tout le reste de la semaine.

Le temps de la semaille arriva : ce fut le temps du repos pour la pauvre Madeleine, la bru du père Cadet ; elle put revenir à son enfant qu’elle avait laissé pendant tout le temps du labour chez sa voisine d’en face. Ce labour la fatiguait beaucoup, mais elle n’osait se plaindre : elle n’avait rien à elle, la pauvre femme, que sa pitié et sa patience, et, comme son beau-père les nourrissait, elle et son enfant, il fallait bien qu’elle gagnât le pain pour eux deux. Mais, à la semaille, elle était inutile, le père Cadet y suffisait tout seul, et, il faut le dire, ce que le brave homme pouvait faire tout seul, il le faisait.

Puis vint l’heure de herser cette terre : le père Cadet, comme les paysans industrieux, savait un peu de tout, et par conséquent de charronnage ; il acheta du bois, fit une herse, et, dès le soir du jour où elle fut finie, il prévint sa belle-fille que dès le lendemain on herserait : il était urgent de couvrir le blé de terre, de peur que le blé ne pourrît aux pluies de novembre.

C’était un plus dur travail encore que le labour : il fallait s’atteler comme des bêtes de somme à cette herse alourdie par une grosse pierre ; ce n’était rien pour le père Cadet, mais la fatigue dépassait les forces de Madeleine. Un voisin qui avait une trentaine d’arpents de terre et qui hersait avec un âne et un bœuf eut pitié d’eux, il leur donna gratis une journée et demie de son travail, et la terre fut hersée.

– Merci ! compère Mathieu, dit le père Cadet quand ce fut fini, vous venez de rendre un service à la pauvre Madeleine.

– Oh ! il n’y a pas de quoi, répondit l’obligeant voisin, mais si vous m’en croyez, pour l’an prochain vous achèterez un âne. Tenez, ajouta-t-il en lui montrant le sien, voilà Pierrot qui est un bon âne, qui marche sur quatre ans à peine. Comme je viens de faire un petit héritage du côté de mon oncle d’Yvors, je compte acheter un bœuf pour faire la paire, je vous vendrai Pierrot si vous voulez.

Le père Cadet secoua la tête.

– Ça dépasse mes moyens, dit-il.

Mais il se retourna vers Madeleine, qui était toute pâlissante, assise sur une borne, et qui le regardait tristement.

Il poussa un soupir.

– Oh ! ça dépasse vos moyens, dit en riant Mathieu ; ça n’est donc pas vrai que vous avez un trésor caché ?

– Hélas ! dit le père Cadet, si j’avais un trésor caché, est-ce que j’attellerais ma bru, la veuve de mon pauvre Guillaume, à une herse ?

– C’est vrai, dit Mathieu, qui comprit bien qu’on n’imitait ni le regard de Madeleine ni l’accent du père Cadet, et que c’était une triste et sombre vérité qu’il venait d’entendre. C’est vrai, aussi, foi d’homme, je vous ferai bon marché de Pierrot.

Le père Cadet regarda Pierrot : c’était un bel âne, bien luisant, avec de longues oreilles droites et une magnifique raie noire sur le dos. En le voyant si brave, il n’osa en demander le prix.

Le voisin Mathieu vit ce qui se passait dans son esprit et se hâta de le rassurer.

– Oh ! ce ne sera pas cher, dit-il, et jamais vous n’aurez une pareille occasion. Je vous donne Pierrot pour soixante francs, que vous me paierez en trois ans, vingt francs chaque année, à la Saint-Martin d’hiver. Je dis je vous donne, parce que c’est donné, convenez-en.

C’était vrai.

Aussi le père Cadet, quelque envie qu’il en eût, n’eut-il pas le courage de marchander.

Il regarda Madeleine ; Madeleine détourna les yeux, elle ne voulait point pousser son beau-père à une pareille dépense.

– Il faudra voir, dit-il.

– Voyez, répondit le voisin Mathieu ; pour tout autre, ce sera quatre-vingt francs, pour vous, c’est soixante ; d’ailleurs, je ne vendrai pas Pierrot sans vous prévenir.

– Merci ! dit le père Cadet, vous êtes bien bon.

– Ah ! c’est qu’aussi vous êtes de braves gens et vous méritez que Dieu vous bénisse ; ainsi, quand vous voudrez, Pierrot est à vous. Allons, hu ! Tardif.

Et montant sur Pierrot, il retourna vers la maison, précédant le bœuf qui, sachant qu’une botte d’herbe fraîchement cueillie l’attendait dans la crèche, se mit, sans avoir besoin d’être aiguillonné, à son plus grand pas pour le suivre, donnant ainsi un démenti à son nom.

Le père Cadet avait répondu : Il faudra voir, non point qu’il n’eût pas compris tout ce qu’il trouverait de bénéfice dans le marché qu’on lui offrait, mais il n’avait besoin de Pierrot qu’au prochain labour, et il était inutile de nourrir Pierrot jusque-là.

Il n’y avait pas danger que Pierrot lui échappât, puisque le voisin Mathieu lui avait promis de ne pas vendre Pierrot sans le prévenir.

Puis il y avait encore une autre œuvre à accomplir avant d’acheter Pierrot : il fallait lui bâtir une écurie.

Le laboureur s’était fait charron pour se fabriquer une herse, le charron se fit maçon pour bâtir une écurie.

Par bonheur, il y avait du terrain derrière la maison, et il y avait des pierres dans les champs : c’étaient donc quelques sacs de plâtre à acheter, voilà tout.

Le père Cadet, sans rien dire à personne, se mit à l’œuvre ; en effet, cette écurie qu’il bâtissait d’avance, elle n’avait qu’à faire renchérir Pierrot. C’était un brave homme que le voisin Mathieu ; mais il n’est si brave homme que le diable ne tente au moins sept fois par jour, et nous mettons la chose au plus bas, puisque sept fois, c’est le compte des saints.

Seulement, par un calcul qui répondait sans doute chez lui à une ambition cachée, il fit le plan de l’écurie assez grand pour que cette écurie pût contenir deux animaux.

Cet attelage d’un bœuf et d’un âne était l’extrême limite de ses désirs ; mais enfin, dans les horizons du possible, ses désirs allaient jusque-là.

Au bout de trois mois, l’écurie était bâtie, crépie en dedans et en dehors, meublée en dehors d’un contrevent, en dedans d’un râtelier.

Le lendemain du jour où l’écurie était achevée, il lui sembla entendre hennir un âne dans son écurie.

Il se leva tout étonné et alla voir.

Pierrot était établi dans son nouveau domicile et mangeait à même une botte d’herbe fraîche jetée dans le râtelier.

Il se gratta l’oreille et rentra dans la maison. Il y trouva le voisin Mathieu, qui y était entré par une porte tandis qu’il en sortait par l’autre.

Le voisin Mathieu l’attendait et le salua d’un air narquois.

– Dites donc, lui demanda le père Cadet, c’est vous qui m’avez conduit Pierrot ?

– Eh ! sans doute, répondit celui-ci.

– Mais je ne vous l’avais pas demandé, voisin.

– Non pas, c’est vrai ; mais je vous ai vu bâtir l’écurie, et je me suis dit comme cela : Il paraît que décidément le père Cadet veut acheter Pierrot, et donc, comme j’avais acheté un second bœuf hier et que je n’avais pas de place pour trois bêtes dans l’étable, je me suis dit : Voilà le moment de placer Pierrot. Alors je l’ai emmené dans l’écurie.

– Pour le même prix, toujours ? demanda le père Cadet avec inquiétude.

– Oh ! un honnête homme n’a que sa parole ; c’est soixante francs que vous me devez : vingt francs à la Saint-Martin d’hiver prochaine, vingt francs et ainsi de suite tous les ans.

Le père Cadet réfléchit un instant ; il était facile de voir qu’il tournait et retournait une grande idée dans sa tête.

Enfin, au bout de quelques secondes, prenant son parti :

– Eh ! si l’on vous payait comptant, est-ce que vous ne feriez pas une petite remise, dit-il ?

– Ah ! dit le voisin Mathieu, farceur que vous êtes, je savais bien que vous aviez un trésor.

– Il ne s’agit pas de ça ; on vous fait une demande, il s’agit d’y répondre en homme. Feriez-vous ou ne feriez-vous pas une remise ?

– Si fait, il y aurait une remise de dix livres, et l’on paierait la bouteille.

– J’aimerais mieux une remise de dix livres et pas une bouteille, dit le père Cadet.

– Ah ! c’est vrai, répliqua en riant le voisin Mathieu, j’oubliais que vous êtes un buveur d’eau, vous.

– Le vin me fait mal, dit le père Cadet.

– Eh bien ! donnez cinquante livres, reprit le voisin Mathieu, et comme on n’est pas un vieux ladre comme vous, on paiera bouteille tout de même.

– C’est bien ! dit le père Cadet, allez m’attendre chez vous, et l’on va vous y porter les cinquante livres.

– Oui, répliqua le voisin Mathieu, afin que je ne voie pas la cachette d’où vous les tirez. Ah ! père Cadet, vous êtes fin comme l’ambre.

Le voisin Mathieu était aussi fin que le père Cadet, car il avait deviné juste.

Le père Cadet nia que ce fût là la cause du retard qu’il mettait dans son paiement ; mais ses protestations ne firent point revenir le voisin Mathieu de son opinion. Il sortit en secouant la tête et répétant :

– Fin comme l’ambre, le père Cadet, fin comme l’ambre !

À peine le voisin Mathieu fut-il sorti, que le père Cadet ferma la porte derrière lui, alla écouter au premier pas de l’escalier si Madeleine, qui était dans sa chambre, n’avait pas quelque velléité d’en descendre ; puis, s’approchant sans bruit de son lit tout en jetant un regard inquiet autour de lui, il tira d’une cachette pratiquée dans la muraille une boîte en fer qu’il ouvrit avec une petite clef retenue à la boutonnière du gousset de sa culotte par une mince lanière de cuir, l’ouvrit, souleva doucement et d’une main le couvercle, comme s’il eût craint que les quinze louis d’or qu’elle contenait n’eussent des ailes et ne tentassent de s’envoler, introduisit dans la boîte l’index et le pouce de l’autre main, en tira deux beaux louis d’or, la referma, la remit à sa place, compléta les cinquante livres avec une pièce de trente sous qu’il tira d’un sac de cuir et dix sous qu’il parvint à assembler en fouillant dans ses huit poches ; après quoi, regardant avec un soupir ses deux pauvres louis d’or qui allaient changer de maître, il s’achemina vers la maison du voisin Mathieu en passant par la cour, afin que la vue de Pierrot le consolât du sacrifice qu’il faisait pour lui.

III

Le père Cadet et sa terre

Le marché fut conclu, et, comme l’avait promis le voisin Mathieu, eut sa terminaison au cabaret de la mère Boulanger, le premier des cabarets du village d’Haramont.

L’année d’ensuite, Madeleine n’eut qu’à bêcher : c’était encore beaucoup pour elle, la pauvre créature, car elle était faible de corps. Aussi, la voyant ruisselante de sueur et appuyée sur sa bêche, le voisin Mathieu, qui labourait sa terre, eut encore pitié d’elle.

– Hé ! père Cadet, dit-il, j’ai encore une proposition à vous faire.

Le père Cadet regarda le voisin Mathieu avec inquiétude.

– Je sais, dit-il, par monsieur Niguet, qui est mon notaire et le vôtre, que vous avez acheté une pièce de terre de trois quarts d’arpent qui m’avoisine, et que vous l’avez payée comptant, farceur, sept cents livres en beaux louis d’or : eh bien ! pour ces trois quarts d’arpent qui sont séparés, je vous donne un arpent et demi attenant à vous ; dame ! la terre n’est pas si bonne, je le sais bien, mais aussi un arpent et demi, c’est le double de trois quarts d’arpent.

Le père Cadet se gratta l’oreille ; la proposition était acceptable.

– Dame ! il faudrait voir, dit-il.

On sait que c’était son mot.

– Acceptez vite, dit Mathieu ; cela cadre dans mes arrangements, et comme preuve que je désire que la chose se fasse, je vais encore vous soumettre deux propositions qui, j’en suis sûr, conviendront à Madeleine.

– Le père est le maître, dit celle-ci.

– Soumettez un peu, reprit le père Cadet.

– Eh bien ! vous arracherez vos chardons, vous transporterez vos pierres, et moi, pendant ce temps-là, je labourerai non seulement vos deux arpents, mais encore l’arpent et demi que je vous cède, puis, comme la terre n’est pas fameuse, on vous donnera une voiture de fumier, et l’on fera la mesure bonne. Hein ? qu’est-ce que vous dites de cela ?

– Je dis qu’il faudrait encore donner quelque chose, fit le père Cadet.

– Tenez, vous êtes un vieux gueux, dit le voisin Mathieu ; mais n’importe, comme j’ai pitié de la pauvre Madeleine, qui était une amie de ma défunte, et que ça me peine le cœur de la voir travailler comme cela, je lui fais cadeau à elle, entendez-vous bien ? à elle, mais seulement au prochain labour, de Tardif, qui est de trop petite taille pour son compagnon et pas assez fort pour la besogne qu’il a à faire.

– Tardif est vieux, dit le père Cadet, qui parlait à l’endroit de l’âge de Tardif sans aucun renseignement positif et au pur hasard.

– Allons donc ! vieux, il a cinq ans ; si je voulais l’abattre, m’en priver, le boucher m’en donnerait cent quatre-vingts livres ; mais je l’ai connu trois ans, pauvre bête, et je ne veux pas qu’il lui arrive malheur ; c’est pourquoi je le donne à Madeleine : bien sûr qu’elle ne l’enverra jamais à la boucherie, elle.

– Oh ! non, bien sûr, s’écria Madeleine.

– Tu parles comme si le marché était fait, dit le père Cadet.

– Et j’ai tort, mon père, dit l’humble femme ; je vous en demande pardon.

– Tu m’en demandes pardon, tu m’en demandes pardon... il n’y a pas de quoi me demander pardon. D’ailleurs, il a raison, le voisin Mathieu ; le marché peut se faire. Eh ! oui, il peut se faire.

– Et il se fera ; il est trop avantageux pour que vous le refusiez.

– Allons ! dit le père Cadet, s’il est si avantageux que vous le dites, pourquoi le proposez-vous ?

Mathieu le regarda d’un air narquois.

– Pourquoi je le propose ? dit-il, ah ! oui, vous ne le comprenez pas, vous ! Je le propose parce que je veux vous être utile ; je le propose parce que j’aime Madeleine, entendez-vous ? parce que je l’aime de cœur, et que même, si elle avait voulu, elle ne vous a jamais parlé de cela, n’est-ce pas ? que si elle avait voulu, il y a trois ans, elle serait madame Mathieu. Mais elle n’a pas voulu : elle désire rester fidèle à Guillaume. On ne peut pas se bouder pour cela, vous comprenez, attendu que c’est une brave et digne femme ; mais on veut lui être utile, et voilà pourquoi on vous propose un marché si avantageux que vous l’avez déjà accepté, vieux ladre ! et que vous vous pendriez si je vous retirais ma parole.

– Oui, mais, dit le père Cadet sans répondre directement à la question, qui paiera les frais du contrat ?

– Ah bon ! voilà donc où le bât vous blesse.

– C’est encore une affaire de trente-cinq à quarante livres, voyez-vous.

– Eh bien ! il y a un moyen d’arranger cela : vous avez fait un contrat hier, chez le père Niguet ; le contrat n’est pas encore porté au répertoire, on mettra mon nom à la place du vôtre, et, sur le même contrat, on joindra un acte du transport que je vous fais de cette pièce de terre, et nous paierons tout par moitié, comme deux bons amis.

– Hum ! hum ! fit le père Cadet en regardant du côté de la pièce de terre offerte, comme pour voir l’effet qu’elle ferait ajoutée à la sienne. Hum ! hum !

– Eh bien ?

– Mais, dit le père Cadet, si d’ici à l’époque où vous devez me livrer Tardif, Tardif meurt ?

– Si Tardif meurt ! Est-ce que c’est probable ?

– C’est possible ; l’almanach dit qu’il y aura, l’année prochaine, une mortalité sur les bêtes à cornes.

– Oh ! père Cadet, vous êtes homme de précaution.

– Que voulez-vous ? c’est mon caractère.

– Eh bien ! reprit le voisin Mathieu, si Tardif meurt, comme je vous ai dit qu’il valait cent quatre-vingts livres, je ne m’en dédirai pas, et je vous donnerai les cent quatre-vingts livres en argent. Voyons, avez-vous encore quelque observation à faire ?

– Est-ce que vous n’auriez pas, par hasard, un vieux soc de charrue qui ne vous servirait plus, hein ?

– On le trouvera.

– Et puis, est-ce que, si nous ne hersons pas en même temps, vous ne pourrez pas me prêter Tardif pour le hersage ?

– On vous le prêtera.

– Eh bien ! mais alors, voilà ! je ne demande pas mieux, moi ; je suis rond en affaires.

Et, tendant la main au voisin Mathieu :

– Tope ! dit-il.

– Tope ! répondit celui-ci en lui frappant dans la main.

– Oh ! c’est dit ; quand j’ai donné ma parole, je ne m’en dédis jamais.

– Je crois bien, dit le voisin Mathieu en le regardant d’un air goguenard.

– Oh ! jamais, jamais !

Madeleine remerciait des yeux son bon voisin ; car elle voyait bien que c’était pour elle qu’il faisait tout cela.

À partir de ce moment, Madeleine fut dispensée de bêcher et de herser, et plus entière, elle put se livrer aux soins de sa maison et de son enfant.

Quant au père Cadet, ce fut à partir de l’année suivante qu’il fut véritablement propriétaire ; car, déjà propriétaire d’une maison, il fut encore propriétaire d’un champ, d’un âne et d’un bœuf, d’une herse, d’une charrue.

Et le champ fructifia. Parti de deux arpents, il monta jusqu’à huit, et, comme tout cela était d’un seul morceau, il arrivait souvent au père Cadet de dire : « Ma terre ! » comme le seigneur de Boursonne et comme le grand fermier de Largny.

S’il eût eu un lopin de champ à un quart de lieue du premier, le père Cadet aurait dit : « Mes terres ! »

Il avait bien souvent pensé à se donner cette satisfaction ; mais, à chaque fois que cette pensée lui était venue, on l’avait entendu, révélant le combat qui se livrait en lui, se répondre à lui-même :

– Non ! non ! mieux vaut s’arrondir.

Et, nous le répétons, en vertu de cet axiome, le père Cadet s’était arrondi et avait tout doucement, graduellement, année par année, passé de deux arpents à huit arpents.

Aussi, sa terre, l’aimait-il avec passion, plus qu’il n’avait jamais aimé sa femme, plus qu’il n’aimait sa belle-fille, puisque, nous l’avons vu, il avait failli sacrifier Madeleine à sa terre, et cependant il aimait beaucoup Madeleine.

Il y était tous les jours, à sa terre – car la terre est reconnaissante : plus on s’occupe d’elle, plus elle rapporte – ; tous les jours, depuis le matin jusqu’au soir ; il y était même la nuit en pensée ; il rêvait d’elle ; il voyait, les yeux fermés, où étaient les plus beaux épis et les trèfles les plus épais, au printemps et en été ; en hiver, il voyait une pierre oubliée, une touffe d’herbe parasite, et il se disait : « Demain, je jetterai cette pierre hors de mon champ ; demain, j’arracherai cette herbe de ma terre » ; et c’était, tous les jours et toutes les nuits, même chose.

Arrivait le dimanche, jour tant attendu des pauvres travailleurs des villes, jour où Dieu lui-même, cette source de toute force, comme il est la source de toute bonté, a feint d’être fatigué pour que les hommes eussent un jour de repos, et le père Cadet disait le soir après souper :

– Ah ! par ma fois ! Madeleine, je me reposerai bien demain !

Et Madeleine répondait en souriant :

– Vous avez raison, mon père.

Le lendemain arrivait, les cloches sonnaient et disaient :

« C’est aujourd’hui le jour du repos, le jour de Dieu, le jour du Seigneur !... Soyez en joie, pauvres malheureux, déshérités de la société ! oubliez la fatigue que vous avez eue hier, oubliez celle que vous aurez demain, revêtez vos plus beaux habits et respirez entre deux labeurs !... »

Et, à la voix de la cloche, tandis que Madeleine, son livre de prières à la main, s’en allait à l’église où son fils servait la messe, le père Cadet revêtait, en effet, son plus bel habit, son habit brun, l’habit de mariage ; il mettait sa culotte courte de reps, ses bas de coton chiné, l’été ; ses bas de laine gris, l’hiver ; puis il respirait un peu l’air sur son seuil, inquiet et comme indécis de ce qu’il allait faire. Beaucoup passaient qui disaient :

– Père Cadet, venez-vous faire une partie de quilles ? – Père Cadet, venez-vous faire une partie de boules ? – Père Cadet, voulez-vous venir boire un coup ?

– Je n’ai pas le temps !

Et pourquoi le père Cadet n’avait-il pas le temps ?

Ah ! c’est que, le dimanche, jour de repos, il avait une promenade à faire. Rien qu’une promenade, une petite visite.

À qui ?

À sa maîtresse, à sa terre !

Ce jour-là, il n’y allait pas tout droit, il est vrai, comme les autres jours. Parfois prenait-il une ruelle qui allongeait son chemin de deux cents pas ; parfois même sortait-il par l’extrémité opposée du village et en faisait-il le tour ; c’était un quart d’heure de route de plus.

Mais le but réel de la promenade, c’était toujours la terre.

Il avait beau dire, pauvre père Cadet :

– Ah ! ma foi, je n’irai pas à ma terre aujourd’hui, j’y vais assez tous les jours.

Oui, père Cadet, mais c’est parce que vous y allez tous les jours, à votre terre, que vous irez encore aujourd’hui.

Et, en effet, sans savoir par où, comment, dans quel but il y était venu, le père Cadet se trouvait tout à coup en face de sa terre.

Cependant, soyez tranquille, c’est dimanche, et il n’y travaillera pas, à sa terre... Non !... Seulement, il y entrera pour la toucher des pieds, puisqu’il ne la touche pas des mains.

Mais justement, voici la pierre dont il a rêvé. Ah ! maudite pierre ! Il se baisse et la jette hors du champ.

Mais justement, voici l’herbe qu’il a vue en songe. Ah ! mauvaise herbe ! Il se baisse et l’arrache.

Et, pendant une heure, deux heures, trois heures, il regarde, il cherche, il s’inquiète, puis il entend sonner midi. L’heure du dîner, dans les jours de fête, est à une heure.

Il faut quitter la terre ; il ferait attendre Madeleine, car, s’il a mis une demi-heure pour venir, il mettra bien une heure pour s’en aller.

Mais ce n’est pas chose facile au père Cadet que de quitter sa terre. À peine y a-t-il fait dix pas pour s’en revenir à la maison, qu’il s’arrête, se retourne, croise les bras.

Il regarde, souriant d’abord, puis sérieux, puis soucieux : il regarde longtemps et avec mélancolie ce coin du monde, si petit en comparaison des grandes propriétés qui l’entourent, et qui cependant absorbe ainsi toute son existence.

La demie sonne au clocher pointu ; il faut pourtant rentrer. Il se remet en route ; mais, au bout de trente pas, il s’arrête encore, jette un regard sur sa terre, un regard plus sombre, plus profond, plus passionné que ne le fut jamais le regard d’amour du fiancé à sa fiancée.

Puis il se remet en chemin avec un soupir, comme s’il n’était pas sûr de la retrouver le lendemain là où il la laisse, sa terre bien-aimée.

Ô terre jalouse ! plus jalouse que ne le fut jamais femme ou maîtresse, c’est ainsi que tu veux être aimée, et tu n’es féconde que pour ceux que tu épuises dans un éternel embrassement.

Aussi était-il presque toujours une heure ou une heure un quart lorsque le père Cadet arrivait en vue des deux chaumières.

Mais ce n’était pas, comme on aurait pu le croire, sur la chaumière de gauche que se portait sa vue, c’était sur la chaumière de droite.

En effet, au seuil de la chaumière de droite, étaient presque toujours, attendant son retour tardif, groupés deux femmes, une jeune fille, un jeune garçon, un enfant et un chien.

C’était bien le père Cadet qu’attendait tout ce groupe, car aussitôt qu’il paraissait, tout le monde disait : « Le voilà ! »

Les deux femmes restaient sur le seuil, les trois enfants montaient sur le banc, le chien s’asseyait sur son derrière et balayait la terre avec sa longue queue qui ressemblait à celle d’un lion.

Et, sans monter jusqu’à la chaumière qui dominait la route, bâtie qu’elle était au haut du talus, le père Cadet s’arrêtait, et, mettant son chapeau à la main, disait :

– Bien votre serviteur, dame Marie, bonjour Mariette, bonjour quiot Pierre. Allons, viens-tu, Madeleine ?

Et, faisant encore un signe de tête, il recouvrait son front chauve avec son chapeau à trois cornes et s’acheminait vers la chaumière de gauche située sur le talus opposé.

– Viens-tu, Conscience ? disait alors Madeleine au plus âgé des deux garçons.

– Viens-tu, Bernard ? disait le plus âgé des deux garçons au gros chien.

Et Madeleine marchait la première, suivant le père Cadet ; puis Conscience marchait le second, suivant sa mère ; puis marchait le gros chien, suivant Conscience.

En arrivant à la porte de la chaumière de gauche, tout cela se retournait une dernière fois pour sourire à la femme, à la jeune fille et à l’enfant de la chaumière de droite, et de toutes les bouches humaines sortaient à la fois ces paroles :

– À ce soir !

On sait déjà tout à fait ce que c’était que le père Cadet. On sait à peu près ce que c’est que Madeleine. Disons ce que c’était que dame Marie, Mariette, quiot Pierre, Conscience et Bernard.

IV

Où il est expliqué ce que c’est que dame Marie, Mariette, quiot Pierre, Conscience et Bernard, et où il est dit un mot de la vache noire

Dame Marie était la femme du maître d’école ; elle demeurait, comme on voit, juste en face du père Cadet. Un jour, elle entra, portant une petite fille de trois mois entre ses bras, dans la chaumière de Madeleine, qu’elle trouva vêtue de deuil, inclinée et pleurant sur le berceau d’un petit garçon de cinq mois.

– Eh ! ma pauvre voisine, dit-elle, on m’apprend que votre lait est tari tout à coup : est-ce vrai ?

– Hélas ! mon Dieu, oui, bonne chère dame Marie, répondit Madeleine, et vous l’entendez, pauvre petit Jean, il pleure parce qu’il a faim.

– Oh bien ! que cela ne vous inquiète pas, Madeleine, dit dame Marie, heureusement que le Seigneur m’en a donné, à moi, pour deux du lait, et voilà ma petite Mariette qui ne demande pas mieux que de partager avec son ami Jean.

Et, sans écouter ce que lui disait Madeleine, elle prit le petit Jean dans son berceau, s’assit dans la chaumière ayant un enfant sur chaque genou, et, avec la sublime impudeur des mères qui savent que la vénération publique les garde, elle découvrit les deux globes de sa poitrine et donna un sein à chaque enfant.

Alors Madeleine tomba à genoux devant elle et joignit les mains en pleurant.

– Que fais-tu donc là, Madeleine ? demanda la dame Marie étonnée.

– J’adore une des trois grandes vertus chrétiennes, dit la pauvre mère ; j’adore la charité.

Le petit Jean but tant qu’il eut soif à cette première coupe de la vie, la seule qui ait du miel sur ses bords et point de lie au fond.

Puis, quand il eut bu :

– Là, dit dame Marie, je reviendrai trois fois par jour lui en donner autant, et si dans les intervalles il pleure, vous m’appellerez. Je ne suis pas loin, et la bouteille est là.

Après quoi elle remit le petit Jean dans les bras de sa mère qui, le serrant contre son cœur, le recoucha toute pleurante dans son berceau.

Hélas ! il lui semblait, pauvre Madeleine, qu’elle allait moins être la mère de son enfant, puisque c’était une autre qui le nourrissait.

Maintenant, d’où venait qu’elle pleurait, pauvre femme en deuil ? D’où venait que son lait s’était tari tout à coup, pauvre mère désolée ?

Guillaume, son mari, soldat de 92, après être venu passer quinze jours avec elle en allant de la Vendée en Italie, Guillaume avait été tué glorieusement en combattant à Montenotte.

Elle avait appris trois jours auparavant la nouvelle de cette mort par une lettre que Guillaume mourant avait fait écrire à sa femme par un camarade, et le coup avait été tel, que son lait avait tari.

Depuis la veille, elle s’en était aperçue ; d’abord elle n’avait pu croire à ce nouveau malheur ; elle ne pouvait songer que le sein de la mère pût s’épuiser de lait tant que les veines de la femme n’étaient point épuisées de sang ; mais les cris du pauvre petit Jean l’avaient malgré elle ramenée à l’implacable réalité.

Elle pleurait donc de douleur, et le petit Jean pleurait de faim, lorsque dame Marie entra, la petite Mariette entre ses bras, et apaisa d’un seul coup la faim et la soif de l’enfant.

Maintenant, pourquoi appelait-on Madeleine, Madeleine tout court, et appelait-on Marie, dame Marie ?

Oh ! ce n’était point qu’elle fût fière, qu’elle fût riche, pauvre femme, aussi humble et presque aussi pauvre que la dernière du village ; non : c’est qu’elle était la femme du maître d’école, et, comme le maître d’école, aux yeux des enfants, est un grand personnage, comme on appelait le maître d’école monsieur Pierre, on appelait sa femme dame Marie.

Tous deux, mari et femme, s’étaient crus riches un instant : ce fut lorsque la vraie France, la France régénérée, la France populaire, déclara par la voix de la Convention que l’enseignement était un sacerdoce et que le maître d’école, qui instruit le corps, était l’égal du prêtre, qui épure l’âme ; ce fut lorsque, pendant cette terrible misère de 1795, elle avait voté, le 23 brumaire an III, sur le rapport de Lakanal, cinquante-quatre millions à l’instruction primaire. Mais elle n’avait pas duré, l’austère et sanglante matrone. Le Directoire lui avait succédé ; et que faisait au Directoire que les maîtres d’école eussent faim et que ceux que le peuple paie le moins fussent justement ceux-là qui l’instruisent, c’est-à-dire qui font le plus pour son intelligence et la liberté ?

Dame Marie devint donc la seconde mère du petit Jean.

Jean grandit, moitié sur ses genoux, moitié sur ceux de sa mère ; d’un autre côté, Madeleine aimait Mariette comme sa fille ; plus d’une fois, tandis que dame Marie portait Jean dans ses bras, Madeleine portait Mariette dans les siens ; quelquefois l’une ou l’autre les portait tous deux. Il y avait un échange d’amour entre ces deux femmes, sans que jamais ni l’une ni l’autre ait calculé laquelle était en avance, laquelle était en retard dans le compte mutuel de leur charité.

La petite Mariette poussait comme une fleur des champs, comme une violette dans l’herbe, comme un bluet dans les blés, comme une marguerite dans les prairies ; elle appelait le petit Jean son frère, et le petit Jean l’appelait sa sœur.

Mais Jean et elle ne poussaient pas de la même manière ; mais Jean ne parlait pas comme Mariette ; mais Jean ne paraissait pas vivre de la même vie que Mariette. Jean vivait d’une vie intérieure, singulière, presque végétative ; Jean n’était pas un enfant de ce monde, car ce qui récréait, ce qui amusait, ce qui réjouissait les autres enfants, ne le réjouissait pas, ne l’amusait pas, ne le récréait pas.

Voici à quoi sa pauvre mère, qui le regardait souvent en secouant la tête, quelquefois en pleurant, voici à quoi sa pauvre mère attribuait ce phénomène.

Quand Guillaume, en traversant la France, après être resté quinze jours près de Madeleine, l’eut quittée pour rejoindre son régiment, il se fit une grande tristesse dans le cœur de la pauvre créature, comme si elle eût pu deviner qu’elle venait de voir son mari pour la dernière fois, et que Guillaume la quittait pour toujours. La tristesse, dans les cœurs purs, c’est la sœur de la religion. Pieuse, toujours, Madeleine redoubla de piété, et elle donna à la prière et passa dans l’église tous les instants que lui laissait son travail.

Or, dans l’église, il y avait un grand tableau qui avait été donné à l’église par un riche abbé qui demeurait dans les environs et qu’on appelait l’abbé Conseil. Ce tableau représentait Jésus au milieu des petits enfants, c’est-à-dire une des plus touchantes paraboles de l’Évangile.

Tous les petits enfants se pressaient pour serrer les genoux et baiser les mains du Christ. Un seul restait en arrière, jouant avec un gros chien.

Celui-ci représentait une parabole non moins miséricordieuse que la première.

Le Christ étendait plus tendrement la main vers cet enfant que les autres. Il semblait lui faire signe d’approcher, lui aussi, comme les autres ; mais une mère jalouse lui disait :

– Laissez-le, Seigneur, c’est un simple, un innocent, un pauvre d’esprit.

Et Jésus répondait :

– Bienheureux les pauvres d’esprit, le royaume des cieux leur appartient.

Cet enfant jouant tout seul avec son chien, ce simple, cet innocent, ce pauvre d’esprit qu’une femme jalouse veut éloigner de cette communion d’amour universel prêchée par Jésus, avait toujours préoccupé Madeleine ; elle s’était prise d’une grande pitié pour ce pauvre délaissé, et, quand elle priait agenouillée devant ce tableau, elle regardait toujours si l’enfant appelé par le Christ ne quitterait point sa place et ce gros chien avec lequel il jouait, pour venir, mêlé aux autres enfants, recevoir la bénédiction de l’Homme-Dieu.

Chaque soir, elle se disait, le laissant ainsi isolé loin du Seigneur :

– Demain, je le retrouverai près de lui.

Mais le lendemain son premier regard retrouvait l’enfant à la même place, et elle murmurait :

– Cher enfant, heureusement que le Seigneur a dit : « Bienheureux les pauvres d’esprit, le royaume des cieux leur appartient. »

Que la science explique comme elle pourra ce phénomène si bien expliqué par la foi ; mais, lorsque Madeleine accoucha de Jean, elle s’écria en regardant son enfant :

– Ô mon Dieu ! Seigneur, m’avez-vous bénie ou frappée ? mais mon enfant est tout le portrait du pauvre innocent à qui vous faites signe de venir à vous.

Puis elle ajouta avec cette foi sainte des mères :

– Oh ! il ira, il ira, n’en doutez pas, Seigneur Dieu ! et c’est moi qui vous le conduirai.

Et, en effet, Jean, c’était l’innocent du tableau, sa tête blonde et ses grands yeux bleus, qui ne semblaient rien voir de ce qui se passait autour de lui, comme si un voile était étendu entre le monde et son intelligence.

La chose était si réelle, la ressemblance était si frappante, que chacun reconnut le petit Jean quand il sortit aux bras de sa mère et que les bonnes femmes du village, toujours prêtes à cette fausse pitié, plus douloureuse souvent que l’indifférence, s’écriaient, chaque fois qu’elles l’apercevaient :

– Jésus Dieu ! pauvre petit, c’est tout le portrait de l’innocent du tableau de l’église !

Madeleine souriait : à ses yeux, Jean était le plus beau de tous les enfants, et elle ne permettait qu’à la petite Mariette d’être aussi belle que lui.

Cependant son inquiétude fut grande. À un an, le petit Jean n’avait pas encore prononcé une parole. Elle craignait que l’enfant ne fût muet.

Mais un jour elle fut doucement et grandement surprise à la fois. Comme elle disait sans cesse : « Mon Dieu ! la parole à mon enfant ! Mon Dieu, faites que mon enfant ne soit pas muet ! » l’enfant se souvint du mot qu’il avait si souvent entendu, et, souriant à sa mère, il répéta après elle :

– Dieu !

Madeleine tomba à genoux en s’écriant :

– Seigneur, je vous remercie, non seulement de ce que vous m’avez exaucée, mais encore de ce que votre saint nom soit le premier qui ait été prononcé !

Le petit Jean, à partir de ce moment, commença de parler, mais il ne parla point comme les autres enfants. Les autres enfants ont pour ainsi dire deux langues, la langue enfantine, puis la langue sérieuse. Seulement, il parlait peu, disait un mot ou deux, trois au plus, complétant sa pensée par un sourire, par un geste, par un regard.

La petite Mariette était sa seule compagne ; jamais on ne l’avait vue jouer avec les autres enfants.

D’ailleurs Jean ne jouait pas, il rêvait.

Jean aimait Marie et sa mère d’un amour à peu près égal ; Jean aimait le père Cadet de tout son cœur ; Jean aima le petit Pierre, quand le petit Pierre vint au monde à son tour ; mais le reste du village semblait, je ne dirai pas étranger, mais inconnu à Jean.

Jean aimait les animaux, et les animaux aimaient Jean. Qu’y avait-il donc dans cet enfant pour que tous les animaux l’aimassent et le suivissent ? Pierrot l’entêté, qui parfois refusait obstinément au père Cadet de franchir un ruisseau ou de traverser un fossé, Pierrot, dès que Jean le conduisait par la bride ou montait sur son dos, devenait docile, comme un mouton, obéissant comme un chien.

Tardif, qui parfois méritait son nom par un peu de paresse, sentait l’enfant de loin et mugissait à son approche. Il est vrai que l’enfant n’entrait jamais dans l’étable sans apporter tout ce que ses petits bras pouvaient contenir d’herbe fraîche et de fleurs tendres, et l’on eût dit, tant alors Tardif ruminait voluptueusement, que Jean avait un secret pour choisir les fleurs et les herbes que Tardif aimait le mieux.

La vache noire était un double produit pour dame Marie : tous les ans elle vendait un veau, tous les jours elle vendait son lait, et, grâce au soin de Jean, qui avait appris à Mariette à choisir les herbes les plus savoureuses, le lait de la vache noire était renommé dans les environs ; mais il arrivait souvent que, lorsqu’on venait de vendre le veau, la pauvre mère attristée refusait son lait à ceux qui, pour l’avoir tout entier à eux, venaient de lui prendre son enfant ; alors Jean entrait dans l’étable, il prenait le museau marbré de la vache, l’élevait à la hauteur de son visage, fixait les yeux sur les yeux sombres de la bête rétive, lui parlait... quelle langue ? le Seigneur le sait ; alors la vache mugissait deux ou trois fois tristement, Jean appelait dame Marie, il laissait sa main étendue sur le cou de l’animal, et l’animal soumis, sinon consolé, laissait aller à flots la crème blanche et épaisse qu’il retenait parfois depuis trois jours.

Mais pour les animaux sauvages, c’était bien autre chose : comme jamais Jean n’avait fait le moindre mal à une créature vivante, tous les simples de la création l’aimaient, excepté ceux-là dont l’instinct est de nuire. On eût dit qu’ils tenaient l’enfant pour un petit ange passant sur la terre avec une douce voix qui parle tous les langages au nom du Seigneur ; et, en effet, à la façon rêveuse dont Jean, couché sur la mousse ou appuyé contre un arbre, écoutait les oiseaux chanteurs, on eût cru, à le voir ainsi attentif et immobile, qu’il comprenait leur chant et qu’il eût pu le traduire et l’expliquer.

Et, en effet, souvent la petite Mariette, qui ne comprenait rien à cette langue, demandait à Jean :

– Jean, quel est cet oiseau qui chante ?

Jean répondait :

– C’est un rossignol, un pinson ou un rouge-gorge, car Jean n’avait pas besoin de voir l’oiseau qui chantait pour savoir quel était cet oiseau.

Et Mariette, voyant qu’il écoutait toujours, demandait :

– Jean, que dit-il ?

Et Jean répondait :

– Il remercie le Seigneur qui, pour lui épargner le long vol qu’il y a d’ici à la mare, a mis une goutte de rosée dans une feuille roulée.

Ou bien :

– Il remercie le Seigneur, qui a permis que l’épine du chemin arrachât un peu de laine aux moutons qui viennent de passer ; car le temps où la femelle va pondre est venu, et de cette laine, il va s’aider pour faire son nid.

Ou bien encore :

– Il se plaint de ce qu’un enfant du village lui a enlevé ses petits sans savoir de quel grain il faut les nourrir ; de sorte que ses petits vont mourir de faim.

Pour les plantes, pour les herbes et pour les fleurs, il en était de même ; jamais Jean n’eût inutilement foulé une plante aux pieds, coupé de l’herbe avec sa faucille, ou bien cueilli une fleur ; si par mégarde il avait marché sur quelque tige ou en rencontrait une sur laquelle on avait marché, il relevait la pauvre plante et lui disait, si c’était lui :

– Je ne t’avais pas vue, pauvre petite, pardonne-moi !

Et, si c’était quelque autre :

– Il ne faut pas en vouloir à celui qui t’a brisée ainsi, disait-il, car il ignorait que tu vis, que tu souffres, que tu pleures comme nous ; mais, s’il a brisé ta tige, il te reste les racines, et, de tes racines, sortira une tige nouvelle qui, plus heureuse, grandira, fleurira, répandra sa graine autour de toi, de sorte que, l’année prochaine, au lieu que tu sois seule et isolée comme aujourd’hui, tu auras toute une famille !

Il en était de même lorsqu’il coupait l’herbe pour Tardif ou pour la vache noire ; ou quand il cueillait une fleur pour mettre à la ceinture ou dans les cheveux de Mariette.

S’il coupait l’herbe, avant d’approcher la faucille de la touffe qu’il allait faucher, il lui disait :

– Tu sais pourquoi je te coupe, pauvre petite touffe d’herbe ! Ce n’est point pour te faire du mal sans but ou te détruire inutilement : c’est parce que Tardif, le bœuf du père Cadet, et la vache noire de dame Marie ont faim. C’est parce que Dieu t’a faite pour les repaître, pauvre petite touffe d’herbe ! et pour donner à l’un la force de labourer le champ du père Cadet, qui nous nourrit, lui, ma mère et moi, et l’autre le bon lait qu’elle vend tous les matins aux châteaux comme aux chaumières.

S’il cueillait une fleur, il lui disait :

– Tu sais, c’est pour ta sœur Mariette que je te sépare de ta tige ; tu sais que le Seigneur t’a faite belle et parfumée, non pas pour que tu meures solitaire dans un angle de la plaine ou dans un coin de la forêt, mais pour que tu attestes sa grandeur au milieu des hommes, dont tu réjouis à la fois les yeux et les cœurs.

Il résulta de cette faculté, qui semblait avoir été donnée à Jean par le Seigneur, d’entendre et de comprendre la création tout entière, qu’il était bien plus heureux de ses relations avec les arbres, les plantes, les oiseaux, l’air du ciel, la pluie et le soleil, qu’il ne l’était de son contact avec les hommes. Aussi, tandis que, dans leur langage, arbres, plantes, oiseaux, air du ciel, pluie et soleil disaient, les arbres en le couvrant de leur ombre, les plantes en lui faisant le chemin plus doux, les oiseaux en l’égayant de leurs chansons, l’air du ciel en lui caressant le visage, la pluie en s’écartant de lui, le soleil en le réchauffant : c’est un petit ange ! les gens du village, le regardant passer, grave et silencieux, à cet âge où les enfants sont turbulents et joueurs, les gens du village haussaient les épaules, et, avec l’accent de la pitié ou de la dérision, disaient :

– C’est un idiot !

Et cependant, comme, à toutes les questions qu’ils lui adressaient, il répondait juste ; comme jamais il n’avait menti ; comme à tous il disait la vérité, que cette vérité fût agréable ou non à entendre, au lieu de l’appeler Jean ou le fils Cadet, ils l’appelaient Conscience.

Il en résulta qu’au bout d’un certain temps la petite Mariette, dame Marie, le père Cadet et Madeleine elle-même, adoptant le nom sous lequel Jean était désigné dans le village, l’appelaient Conscience comme les autres.

Et Jean, trouvant que c’était un beau nom, un nom selon le cœur de Dieu, se déshabitua peu à peu d’être appelé Jean et s’habitua à être appelé Conscience.