Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gatopardo ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Ba muere de noche; Ma hace tiempo que se fue. Lucy y Sam, de apenas diez y doce años, han perdido a sus padres, inmigrantes chinos en la época de la fiebre del oro. Huyendo de la hostilidad de su pueblo minero, cargan con el cadáver en descomposición de su padre para darle una sepultura digna y fundar un nuevo comienzo. Viajando a la deriva en una tierra que niega su existencia por razones de raza y género, toparán con huesos de búfalo gigantes, huellas de garras de tigre y los fantasmas de un paisaje devastado, y aflorarán los secretos familiares, las rivalidades fraternas y los vislumbres de un futuro diferente y quimérico en el que la lucha por la supervivencia dé paso a la paz del arraigo. Cuánto oro esconden estas colinas es una novela épica y visionaria sobre la memoria, la pertenencia y la búsqueda de un hogar en un país en expansión. Con una prosa sucinta y rítmica, C Pam Zhang mezcla el simbolismo chino y el imaginario del lejano Oeste para crear una mitología profundamente personal. Con este correctivo feroz al mito fundacional del lejano Oeste, Zhang se sitúa como una de las voces más prometedoras de la literatura norteamericana, a la altura de autores como Jesmyn Ward, Ocean Vuong y R. O. Kwon. La crítica ha dicho «Un libro conmovedor, lleno de mitos inventados por Zhang (incluidos los tigres que habitan las colinas del Oeste), de pena y alegrías. Violento, sorprendente y musical.» The New York Times «Feroz, oscuro y brillante, un libro que surge de los intersticios entre el mito y el sueño, entre el anhelo y la pertenencia.»The New York Times «Esta novela es a la vez una aventura apasionante, una tierna historia sobre el paso de la niñez a la vida adulta, una demolición de los corrosivos mitos que envuelven el Oeste americano, y el estreno de un talento literario de primera línea.» Esquire «El sueño americano se convierte en fealdad y dureza, deviniendo una propuesta literaria de gran mérito por cuanto infunde una renovada mirada al género del wéstern.» Toni Montesinos, La Razón «Una impactante novela que combina una mirada descarnada sobre el sueño americano.» Iñigo Urrutia, El Diario Vasco «Una historia directa, desgarradora y desbordante, que pocos dirían que se trata de su primera novela.» Miguel Garrido, Zenda «Una madurez formal y narrativa asombrosa para una debutante.» Antonio Lozano, La Vanguardia

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 427

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

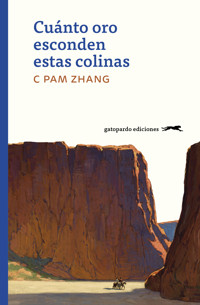

Portada

Cuánto oro esconden estas colinas

Cuánto oro esconden

estas colinas

c pam zhang

Traducción de Benito Gómez Ibáñez

Título original: How Much of These Hills is Gold

How Much of These Hills is Gold © C Pam Zhang,

year of initial publication

First published by US Publisher

Translation rights arranged by MB Agencia Literaria S.L.

and The Clegg Agency, Inc., USA

All rights reserved

© de la traducción: Benito Gómez Ibáñez, 2020

© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2021

Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª

08008 Barcelona (España)

www.gatopardoediciones.es

Primera edición: marzo de 2021

Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó

Imagen de la cubierta: Sunset, Canyon de Chelly (1916)

© Edgar Payne

Imagen de la solapa:© Gioia Zloczower

eISBN: 978-84-122364-6-0

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Portada

Presentación

PRIMERA PARTE

XX62

1. Oro

2. Ciruela

3. Sal

4. Calavera

5. Viento

6. Barro

7. Carne

8. Agua

9. Sangre

SEGUNDA PARTE

XX59

1. Calavera

2. Barro

3. Carne

4. Ciruela

5. Sal

6. Oro

7. Agua

8. Barro

9. Viento

10. Sangre

11. Agua

TERCERA PARTE

XX42 / xx62

1. Viento viento viento viento viento

CUARTA PARTE

XX67

1. Barro

2. Agua

3. Carne

4. Calavera

5. Ciruela

6. Viento

7. Sangre

8. Oro

9. Sal

10. Oro

11. Oro

C Pam Zhang

Otros títulos publicados en Gatopardo

A mi padre, Hongjian Zhang,

querido pero escasamente conocido.

Esta no es tu tierra

PRIMERA PARTE

XX62

1. Oro

Ba muere por la noche, obligándolos a buscar dos dólares de plata.

Por la mañana, Sam pasea con un taconeo impaciente pero Lucy, antes de que se marchen, siente necesidad de hablar. El silencio pesa más sobre ella, incomodándola hasta que lo acaba rompiendo.

—Lo siento —dice a Ba en su cama.

La sábana que lo arropa es la única prenda limpia en la sombría y polvorienta chabola, donde el polvo de carbón ennegrece hasta la última superficie. En vida, Ba no hacía caso de aquel desastre, y, una vez muerto, la horrible mirada de sus ojos entrecerrados no se fija en él. Ni en Lucy. Va directa a Sam. Sam, la preferida, un resonante manojo de nervios dando vueltas frente a la puerta con las botas demasiado grandes. Sam, pendiente de cada palabra de Ba cuando vivía, ahora no quiere ni mirarlo a la cara. Y entonces Lucy cae en la cuenta: Ba está muerto de verdad.

Hunde el dedo gordo del pie en el suelo de tierra, escarbando palabras para que Sam escuche. Para esparcir bendiciones sobre años de dolor. Hay polvo suspendido en la fantasmagórica luz que entra por la única ventana. Sin aire que lo agite.

Lucy siente un aguijón en la espalda.

—¡Bang! —dice Sam. Once años con respecto a los doce de Lucy, madera y agua como decía Ma; Sam es sin embargo más baja que ella, al menos treinta centímetros. Con aspecto infantil, no es tan tierna como parece—. Demasiado lenta. Estás muerta. —Sam abre el puño rechoncho, amartilla los dedos y sopla el cañón de una pistola imaginaria. Como hacía Ba. La forma más conveniente de hacer las cosas, decía Ba, y cuando Lucy replicó que el Maestro Leigh afirmaba que esas nuevas armas no se encasquillaban y no hacía falta soplarlas, Ba le dio una bofetada porque consideró que era lo más conveniente. Vio estrellas detrás de los ojos, una esquirla de agudo dolor en la nariz.

Nunca se le volvió a enderezar. Se la frota con el pulgar, pensativa. Lo más conveniente, dijo Ba, era dejar que se curase por sí sola. Cuando volvió a mirar a Lucy a la cara después de que se difuminara el moratón, se apresuró a asentir con la cabeza. Como si lo tuviera pensado desde el principio. Conviene que tengas algo que recordar por hablarme con descaro.

Sam tiene su rostro moreno lleno de polvo, como siempre, y se ha restregado pólvora para que parezca pintura de guerra india (piensa), pero bajo esa capa sus facciones son perfectas.

Solo ahora, porque los puños de Ba yacen impotentes y rígidos bajo la manta —y quizá porque es sensata, es lista, tiene la vaga impresión de que si lo irrita, Ba podría levantarse y darle un mamporro—, Lucy hace algo que jamás ha hecho. Alza los pulgares, apunta con los dedos. Se los pone a Sam en la barbilla, donde la pintura da paso a la piel infantil. Una mandíbula delicada si no fuera por la tendencia de Sam a proyectarla hacia fuera.

—Bang, a ti —dice Lucy, empujándola hacia la puerta, como si fuera un forajido.

El sol les absorbe la humedad. A mediados de la estación seca, la lluvia ya es un recuerdo lejano. El valle polvoriento está desprovisto de vegetación, dividido por un arroyo serpenteante. A un lado están las endebles chabolas de los mineros; al otro, las construcciones adineradas, con paredes como es debido, ventanas de cristal. Y a todo alrededor, circunscribiendo las innúmeras colinas, oro abrasado; y oculta entre la alta hierba y los matorrales secos, una mezcolanza de campamentos de indios y prospectores, grupos de vaqueros, viajeros y forajidos, la mina, y otras muchas minas más y más allá.

Sam enarca los menudos hombros y empieza a cruzar el arroyo, su camisa roja como un grito en la tierra yerma.

Cuando llegaron al valle aún había hierba, alta y amarillenta, y encinas en el cerro, y amapolas después de que lloviera. Las inundaciones de hacía tres años y medio las arrancaron de raíz, aparte de ahogar a la mitad de la gente o echarla de allí. Pero su familia se quedó, aislada al otro extremo del valle. Ba, como uno de aquellos árboles alcanzados por el rayo: muerto por el centro mismo, las raíces aún prendidas.

¿Y ahora que Ba había muerto?

Lucy sigue descalza las huellas de Sam y guarda silencio, ahorrando saliva. El agua ya desaparecida hace tiempo, el mundo más sediento después de las inundaciones.

Y Ma, desaparecida hace ya tanto.

Al otro lado del arroyo, la calle principal se ensancha, centelleante y polvorienta como una piel de serpiente. Predominan las casas de falsa fachada: taberna y herrería, almacén, banco y hotel. Gente holgazaneando a la sombra como lagartijas.

Jim está sentado en la tienda, garabateando en su libro de contabilidad. Es tan grueso como él y pesa la mitad. Dicen que lleva la cuenta de lo que debe hasta el último hombre del territorio.

—Discúlpenos —murmura Lucy, abriéndose paso entre la chiquillería que ronda la sección de los caramelos, la mirada ansiosa por aliviar el aburrimiento—. Lo siento, perdóneme.

Se encoge. Los chicos se marchan perezosamente, dándole en los hombros con el brazo. Al menos hoy no alargan la mano para pellizcarla.

Jim sigue concentrado en el libro de contabilidad.

—Disculpe, ¿señor? —dice más alto esta vez.

Una docena de ojos se clavan en Lucy, pero Jim sigue sin hacerle caso. Sabiendo de antemano que no es buena idea, Lucy pone la mano en el mostrador para llamar su atención.

Jim levanta la vista de pronto. Ojos enrojecidos y, en las comisuras, la piel en carne viva.

—Apártate —dice, su voz cortante como un alambre de acero. Su mano sigue escribiendo—. Esta mañana he fregado el mostrador.

Risas entrecortadas a su espalda. Eso no inquieta a Lucy, quien después de años viviendo en pueblos como aquel no tiene ya sensibilidad alguna que puedan herir. Lo que le provoca un agujero en el estómago, lo mismo que cuando murió Ma, es la expresión en los ojos de Sam. La mirada de Sam es tan horrible como la de Ba.

¡Ja!, suelta Lucy, porque Sam no lo hará. ¡Ja! ¡Ja! Sus carcajadas las protegen, convirtiéndolas en miembros de la pandilla.

—Hoy solo pollos enteros —dice Jim—. No hay patas para vosotros. Volved mañana.

—No necesitamos provisiones —miente Lucy, sintiendo cómo se le derrite en la lengua una piel de pollo. Intenta enderezarse, apretando los puños a los costados. Y expone lo que necesitan.

Voy a deciros las únicas palabras que cuentan, dijo Ba cuando tiró los libros de Ma a la charca que había ocasionado la tormenta. Dio una bofetada a Lucy para que dejara de llorar, pero sin forzar la mano. Casi con suavidad. Se arrodilló para ver cómo se limpiaba los mocos de la cara. Ting wo, pequeña Lucy: A crédito.

Como era de esperar, las palabras de Ba ejercen una especie de efecto mágico. Jim se detiene con la pluma.

—¿Qué has dicho, muchacha?

—Dos dólares de plata. A crédito.

La voz de Ba resuena a su espalda, en su oído. Lucy huele el whisky en su aliento. No se atreve a volverse. Si sus manos como palas le dieran una palmada en el hombro no sabría si gritar o reír, echar a correr o echarle los brazos al cuello y abrazarlo con fuerza, de modo que por mucho que despotricara ella no se separaría de él. Las palabras de Ba se precipitan por el túnel de su garganta como un espíritu surgiendo de la oscuridad:

—El lunes es día de paga. Lo único que necesitamos es un pequeño margen. De verdad.

Se escupe en la mano y la extiende.

Jim sin duda ha oído ese estribillo en boca de los mineros, de sus mujeres secas, de sus hijos con el estómago vacío. Pobres como Lucy. Sucios como Lucy. Es bien sabido que Jim gruñirá, adelantará el artículo y cargará el doble de interés cuando llegue el día de paga. ¿Acaso no dio una vez vendas a crédito después de un accidente en la mina? A gente desesperada como Lucy.

Pero nadie es como Lucy. Jim la mide con la mirada. Descalza. Vestido azul marino que no le queda bien, con manchas de sudor, hecho con retales de una camisa de Ba. Brazos larguiruchos, pelo áspero como una alambrera. Y qué cara.

—A tu papá le daré trigo a crédito. Y cualquier trozo de animal que seáis capaces de comer —dice Jim. Su labio superior se curva hacia arriba, descubriendo una franja de encías húmedas. En cualquier otro, eso podría haber pasado por una sonrisa—. Si quiere dinero, que vaya al banco.

La saliva se seca en la palma intacta de Lucy.

—Señor...

Y entonces, por encima de la apagada voz de Lucy, los tacones de las botas de Sam repiquetean en el suelo. Con los hombros erguidos, Sam sale de la tienda con paso firme.

Sam es menuda. Pero capaz de dar zancadas como un hombre con las botas de piel de becerro. La sombra de Sam cae sobre la punta de los pies de Lucy; en la imaginación de Sam la sombra es la altura verdadera, el cuerpo una inconveniencia pasajera. Cuando sea vaquero, dice Sam. Cuando sea aventurero. Y últimamente: Cuando sea un célebre forajido. Cuando sea mayor. Lo bastante joven para creer que el deseo basta para dar forma al mundo.

—En verdad, el banco no ayuda a gente como nosotras —dice Lucy.

Preferible no haber dicho nada. Siente el cosquilleo del polvo en la nariz y se detiene, tosiendo. Le suben arcadas a la garganta. Vomita la cena de anoche en la calle.

Enseguida acuden los perros a lamer los restos. Lucy vacila un momento, aunque las botas de Sam prosiguen su ritmo impaciente. Imagina abandonar a su único pariente para agacharse entre los perros, para disputarles hasta el último resto, que es suyo. Para ellos la vida se reduce al vientre y a las patas, a correr y comer. Una vida sencilla.

Se obliga a enderezarse y a echar a andar, sobre dos piernas.

—¿Preparada, compadre? —dice Sam.

Es una pregunta seria, no una fórmula manida que se suelta y vale. Por primera vez en lo que va de día, Sam no guiña los oscuros ojos. Bajo la protección de la sombra de Lucy, los abre de par en par, y en ellos hay cierta blandura. Lucy extiende la mano para acariciar el corto pelo negro que le asoma por el pañuelo rojo que lleva ladeado en la cabeza. Recuerda el olor de su cuero cabelludo cuando era pequeña: sano y vigoroso, a aceite y sol.

Pero al moverse Lucy, el sol le da a Sam en los ojos, que los cierra de golpe. Se aparta. Por el abultamiento de los bolsillos, Lucy sabe que tiene las manos amartilladas otra vez.

—Preparada —dice Lucy.

El suelo del banco es de tablones relucientes. Dorados, como el pelo de la cajera. Tan liso que a Lucy no se le clavan astillas en los pies. El taconeo de las botas de Sam se vuelve un ruido seco, como un disparo. Bajo la pintura de guerra, su cuello enrojece.

Plaf-plaf, resuena por todo el banco. La cajera se queda mirando. Plaf-PLAF. La cajera se recuesta en el asiento. Un hombre aparece a su espalda. Colgando de su chaleco se balancea una cadena.

PLAF-PLAF-PLAF-PLAF-PLAF-PLAF. Sam se yergue de puntillas para llegar al mostrador, haciendo crujir el cuero de las botas. Antes, siempre tenía cuidado al andar.

—Dos dólares de plata —dice.

La boca de la cajera se crispa.

—¿Tenéis una...?

—No tienen cuenta.—El que habla es el hombre, mirando a Sam como quien mira a una rata.

Sam guarda silencio.

—A crédito —dice Lucy—. Por favor.

—Os he visto por ahí a las dos. ¿Os ha mandado vuestro padre a pedir limosna?

En cierto modo, sí.

—El lunes es día de paga. Solo necesitamos un pequeño margen.—Lucy no dice: Deverdad. No cree que aquel hombre lo oyera.

—Esto no es un centro de beneficencia. Marchaos a casa, pequeñas... —los labios del hombre siguen moviéndose un momento después de que su voz se haya apagado, como la mujer que Lucy vio una vez hablando en lenguas, una fuerza distinta que no era la suya impulsándose entre sus labios—... pedigüeñas. Largaos antes de que llame al sheriff.

El terror recorre con sus fríos dedos la columna vertebral de Lucy. No miedo del banquero. Miedo de Sam. Reconoce la expresión de sus ojos. Piensa en Ba, rígido en la cama, los ojos abiertos como una hendidura. Ella fue la primera en despertarse de madrugada. Encontró el cadáver y permaneció horas velándolo hasta que se despertó Sam, y luego le cerró los ojos lo mejor que pudo. Se figuró que Ba había muerto enfadado. Ahora sabe que no: la suya era la mirada entornada del cazador que acecha a la presa. Ya ve cerca la captura. La mirada de Ba en los ojos de Sam. La cólera de Ba en el cuerpo de Sam. Y eso aparte de las otras garras con que Ba aferra a Sam: las botas, la parte del hombro sobre la que le apoyaba la mano. Lucy se da cuenta de lo que va a pasar. Ba se irá pudriendo día tras día en aquella cama, su espíritu desbordándose de su cuerpo para entrar en Sam hasta que Lucy se despierte para ver a Ba mirando a través de los ojos de Sam. Sam perdida para siempre.

Tenían que enterrar a Ba de una vez por todas, cerrarle los ojos con el peso de la plata. Debe conseguir que el banquero lo entienda. Se dispone a suplicarle.

—¡Bang! —exclama Sam.

Lucy está a punto de decirle que deje de hacer el idiota. Alarga la mano para agarrar aquellos dedos morenos, rechonchos, pero que ahora relucen de un modo extraño. Son negros. Sam empuña la pistola de Ba.

La cajera se desploma, desmayada.

—Dos dólares de plata —dice Sam, en tono más bajo. Una sombra de la voz de Ba.

—Lo siento mucho, señor —dice Lucy. Los labios se le fruncen hacia arriba. ¡Ja! ¡Ja!—. Ya sabe cómo juegan estas criaturas, por favor, disculpe a mi hermanita...

—Largaos antes de que os linchen —dice el hombre. Mira a Sam directamente y añade—: Piérdete, asquerosa. Renacuajo amarillo.

Sam aprieta el gatillo.

Un estruendo. Un estallido. Una ráfaga de aire. Lucy siente que algo enorme le pasa rozando la oreja. Acariciándola con ásperas manos. Cuando abre los ojos, todo está lleno de humo gris, y Sam, impulsada hacia atrás, tiene la mano sobre una mejilla magullada por el retroceso de la pistola. El hombre yace en el suelo. Por una vez en la vida, Lucy se resiste a las lágrimas en el rostro de Sam, pone a su hermana en segundo lugar. Se aparta despacio de ella. Le retumban los oídos. Sus dedos encuentran el tobillo del hombre. El muslo. El pecho. El pecho, que está entero, que late intacto. Tiene una magulladura en la sien, donde se ha golpeado contra un estante al caerse hacia atrás. Aparte de eso, ha resultado ileso. El tiro falló.

Entre la bruma de humo y pólvora, Lucy oye reír a Ba.

—Sam —también se resiste al impulso de gritar. Necesita sobreponerse a sí misma, ahora—. Sam, idiota, bao bei, mierdecilla.

Mezcla lo dulce y lo amargo, la amabilidad y la imprecación. Como Ba.

—Tenemos que irnos.

Lo que casi daba risa era que Ba viniera a estas colinas con ánimo de encontrar oro. Como otros miles, pensaba que la hierba dorada de aquel territorio, su destello brillante como una moneda al sol, prometía recompensas aún más relucientes. Pero ninguno de los que llegaron a excavar el Oeste contaba con la sed de aquella tierra reseca, con cómo les chupaba la energía y el sudor. Ninguno contaba con su tacañería. La mayoría llegó demasiado tarde. Ya habían extraído la riqueza, dejándolo todo seco. Los ríos no llevaban oro. La tierra no era cultivable. En cambio, hallaron un tesoro mucho más opaco dentro de las colinas: carbón. Nadie podía hacerse rico con el carbón, ni utilizarlo para enriquecer los ojos o la imaginación. Aunque en cierto modo podía alimentar a la familia —harina con gorgojo y restos de carne—, hasta que la mujer, harta de soñar, moría al dar a luz a un hijo. Entonces el coste de su alimentación podía desviarse a la bebida del hombre. Meses de esperanza y ahorros equivalían a eso: una botella de whisky, dos tumbas excavadas donde nadie podía encontrarlas. Lo que casi hacía reír a una chica como ella —¡ja!, ¡ja!— es que Ba los trajo allí para que se hicieran ricos, y ahora matarían por dos dólares de plata.

Así que roban. Cogen lo que necesitan para huir del pueblo. Sam se resiste al principio, tan obstinada como siempre.

—No hemos hecho daño a nadie —insiste.

Pero ¿no lo pretendías?, piensa Lucy. Dice:

—Cualquier cosa que haga la gente como nosotras será un crimen. Y dictarán una ley si tienen que hacerlo. ¿Es que no te acuerdas?

Sam alza la barbilla, pero Lucy se percata de que titubea. En aquel día sin nubes ambas sienten el azote de la lluvia. Recuerdan cuando aullaba la tormenta dentro de casa y ni siquiera Ba podía remediarlo.

—No podemos esperar —dice Lucy—. Ni tan solo para enterrarlo.

Finalmente, Sam asiente con la cabeza.

Se acercan a la escuela arrastrándose, el vientre sobre el polvo. Demasiado fácil convertirse en lo que otros dicen que son: animales, ladronas rastreras. Agachada, Lucy rodea el edificio hasta un sitio que no se ve desde la pizarra. Se oyen voces en el interior. La oración tiene un ritmo cercano a la santidad, con el bramido del Maestro Leigh llevando la voz cantante y el coro de alumnos respondiendo. Lucy, a punto de alzar la voz para sumarse a ellos.

Pero hace años que no le permiten la entrada. Su pupitre de entonces lo ocupan ahora dos nuevos alumnos. Se muerde el interior de la mejilla hasta hacerse sangre mientras desata a Nellie, la afable yegua gris del Maestro Leigh. En el último momento también coge las alforjas, llenas de avena.

De vuelta en casa, Lucy da instrucciones a Sam para que entre y recoja las cosas que necesitan. Ella se queda fuera, explorando el cobertizo y la huerta. Dentro: golpazos, ruidos metálicos, sonidos de dolor y furia. Lucy no entra; Sam no pide ayuda. Un muro invisible se levantó entre ambas en el banco, cuando Lucy pasó a gatas frente a Sam para tocar al banquero con sus dedos delicados.

Lucy deja una nota en la puerta para el Maestro Leigh. Rebusca en la mente las frases grandiosas que él le enseñó años atrás, como si pudieran aportar una prueba más sólida que la prueba de su latrocinio. No lo consigue. El papel está lleno de principio a fin con Lo siento.

Sam sale con dos petates, algunas provisiones, una cafetera y una sartén, además del viejo baúl de Ma. Casi tan grande como un hombre, lo lleva arrastrando por el polvo, tensando las correas. Lucy, incapaz de imaginar los recuerdos que Sam haya podido guardar en su interior, piensa que no deben sobrecargar al caballo; pero lo que hay entre ellas hace que sienta un hormigueo en el cuero cabelludo. No dice nada. Solo da a su hermana una zanahoria mustia, el último bocado agradable durante algún tiempo. Una ofrenda de paz. Sam pone la mitad en la boca de Nellie, guardándose la otra mitad. Ese detalle amable da ánimos a Lucy, aunque el destinatario sea un caballo.

—¿Te has despedido? —pregunta Lucy mientras Sam lanza una cuerda sobre la grupa de Nellie y hace unos nudos corredizos.

Sam se limita a emitir un gruñido, poniendo el hombro debajo del baúl para levantar la carga. Su rostro moreno enrojece, luego se vuelve morado por el esfuerzo. Lucy también arrima el hombro. El baúl entra por un lazo de la cuerda y Lucy imagina que oye golpes en su interior.

A su lado, Sam se vuelve de pronto. El rostro oscuro, y en medio, dientes blancos al descubierto. Lucy da un paso atrás, estremecida de miedo. Deja que Sam apriete sola la cuerda.

Lucy no entra a despedirse del cadáver. Esta mañana ha pasado horas junto a él. Y la verdad sea dicha, Ba dejó de existir cuando Ma murió. Aquel cuerpo llevaba tres años y medio vacío del hombre que una vez albergó en su interior. Y por fin se marchaban lo bastante lejos como para dejar atrás su fantasma.

Pequeña Lucy, dice Ba, cojeando en el sueño de Lucy, ben dan.

Está de buen humor, cosa rara. Utilizando la palabrota que más le gusta, con la que ella ha crecido. Lucy trata de volver la cabeza para mirarlo, pero no logra mover el cuello.

¿Qué es lo que te he enseñado?

Ella empieza con la tabla de multiplicar. Tampoco se le mueve la boca.

No te acuerdas, ¿verdad? Siempre haciéndote un lío. Luan qi ba zao. Oye el plaf de Ba, que escupe de indignación. El ritmo alternante de la pierna mala, luego el de la buena. No entiendes nada a derechas. A medida que ella se hacía mayor, Ba se iba encogiendo. Rara vez comía. Lo que consumía parecía alimentar únicamente su cólera, que nunca lo abandonó, permaneciendo a su lado como un perro viejo y fiel. Dui. Esoés. Más escupitajos sonoros, que van a parar más allá de Lucy. El alcohol empieza a trabarle la lengua. Ninia trafdora. Desechada la aritmética, llena la casucha de palabrotas. Un profuso vocabulario que Ma no habría aprobado. Plastaperro: gou shi.

Lucy se despierta rodeada de oro por todas partes. La amarillenta hierba seca de las colinas, a unos cuantos kilómetros del pueblo, crece a la altura de la liebre. El viento transmite un destello, como el reflejo del sol en metal blando. Le duele la garganta por pasar la noche en el suelo.

El agua. Eso es lo que Ba le enseñó. Se le olvidó hervir el agua.

Inclina el recipiente: vacío. A lo mejor ha soñado que lo llenaba. Pero no: por la noche Sam había lloriqueado de sed, y Lucy bajó al río.

Sosa y estúpida, musita Ba. ¿Dónde tienes ese cerebro que tanto estimas? El sol es implacable; Ba desaparece con unas palabras de despedida. Y es que se te funde a la menor contrariedad.

Lucy encuentra la primera mancha de vómito titilando como un oscuro espejismo. La masa de moscas se mueve perezosamente. Más rastros la conducen al río, que a la luz del día revela sus aguas turbias. Marrones. Como cualquier otro río en territorio minero, sucio de residuos. Se le olvidó hervir el agua. Corriente abajo, Sam yace desplomada en el suelo. Tiene los ojos cerrados, las manos abiertas. La ropa, revuelta, maloliente.

Esta vez Lucy hierve agua, enciende un fuego tan vivo que la cabeza le empieza a dar vueltas. Cuando el agua se enfría lo suficiente lava el enfebrecido cuerpo de Sam.

—No —dice Sam, entreabriendo los ojos a duras penas.

—Chis. Estás enferma. Deja que te ayude.

—No.

Hace años que Sam se baña sola, pero sin duda esto es especial.

Sam patalea sin fuerza. Lucy retira con cuidado la costra que ha formado el tejido, conteniendo la respiración para no percibir el hedor. Los ojos de Sam arden de fiebre y el brillo que despiden parece odio. Le quita fácilmente los pantalones heredados de Ba, sujetos con una cuerda. En la juntura de las piernas de Sam, entre los pliegues de la ropa interior, Lucy palpa algo. Una protuberancia dura, nudosa.

Saca media zanahoria de la hendidura en la entrepierna de su hermana pequeña: pobre sustituto de las partes que Ba quería que tuviese.

Lucy termina la tarea que ha empezado, con la mano temblorosa hasta tal punto que frota con el paño con más fuerza de la necesaria. Sam no lloriquea. Ni mira. Tiene los ojos vueltos al horizonte. Fingiendo, como siempre que la verdad es ineludible, que no tiene nada que ver con ese cuerpo suyo: cuerpo de chico, aún andrógino, muy preciado por un padre que quería un hijo.

Lucy sabe que debe decir algo. Pero ¿cómo explicar el pacto entre Sam y Ba que para ella nunca tuvo sentido? En su garganta crece una montaña, un risco que no puede superar. Los ojos de Sam siguen la mustia zanahoria cuando Lucy la tira a lo lejos.

Sam se pasa un día entero vomitando agua contaminada, y tres jornadas más tumbada con fiebre. Cierra los ojos cuando Lucy le lleva gachas de avena o echa al fuego leña menuda. En esas horas lentas, Lucy observa a la hermana que casi ha olvidado: los labios como brotes, las oscuras pestañas como helechos. La indisposición le afila su cara mofletuda, haciendo que se parezca más a Lucy: caballuna, demacrada, de piel más cetrina, más amarillenta que morena. Un rostro que muestra su fragilidad.

Lucy abre el pelo de Sam en abanico. Cortado muy corto hacía tres años y medio, le llega ahora justo por debajo de las orejas. Suave como la seda y caliente del sol.

La forma de ocultarse de sí misma parecía inocente. Infantil. Pelo, polvo y pintura de guerra. Ropa vieja de Ba y paso arrogante, copiado de Ba. Pero incluso cuando se resistía a adoptar las buenas maneras de Ma, insistiendo en trabajar y cabalgar lejos del pueblo con Ba, Lucy pensaba que era una forma de jugar a los disfraces. Nunca hasta ese extremo. Nunca esa zanahoria, ese intento de cambiar a la fuerza algo tan arraigado en su propio ser.

Un apaño ingenioso. Tejido suelto de la ropa interior cosido para formar un bolsillo oculto. Bien hecho para una chica que se negaba a realizar tareas femeninas.

El hedor de la enfermedad persiste, aunque la diarrea parece haber cesado y Sam ha recuperado fuerzas suficientes para lavarse sola. Sigue habiendo enjambres de moscas, y Nellie no hace más que agitar el rabo. El orgullo de Sam ya ha sufrido bastantes golpes, de modo que Lucy no menciona la fetidez.

Una noche vuelve Lucy con una ardilla colgando, el animal preferido de Sam. Intentaba trepar a un árbol con una pata rota. Sam no está en ninguna parte. Ni Nellie. Lucy gira en redondo, las manos ensangrentadas, el corazón acelerado. Para acoplarse a su ritmo empieza a cantar una canción sobre dos tigres que juegan al escondite. Hace años que los ríos del territorio carecen de la profundidad suficiente para mantener a un animal mayor que el chacal: la canción proviene de una época de más abundancia. Es una canción que Sam, si tiene miedo y se ha escondido, la reconocerá enseguida. Por dos veces, Lucy cree ver una franja entre la maleza. «Pequeño tigre, pequeño tigre», canta. Pasos a su espalda. Lai.

Una sombra se traga los pies de Lucy. Un aguijón entre los hombros.

Esta vez Sam no dice: ¡Bang!

En el silencio, los pensamientos de Lucy giran y se posan despacio, casi pacíficamente, como planean los buitres: no hay prisa una vez que la cosa está hecha. ¿Dónde guardó Sam la pistola después de que salieran huyendo del banco? ¿Cuántas recámaras seguirán cargadas?

Dice el nombre de Sam.

—Cierra la boca. —Son las primeras palabras de Sam después de No—. Por aquí se fusila a los traidores.

Recuerda a Sam lo que son. Compadres.

La presión empieza a descender hasta detenerse en los riñones. A una altura donde su hermana no tiene que alzar el brazo, como si estuviera cansada.

—No te muevas.—Lucy deja de sentir el aguijón—. Te sigo apuntando.

Lucy debería volverse. Tiene que hacerlo. Pero. ¿Sabes lo que eres? Gruñó Ba a Lucy el día en que Sam volvió de la escuela con el ojo izquierdo morado. Lucy con la ropa puñeteramente limpia. Una cobarde. Pusilánime. Lo cierto es que aquel día, viendo cómo Sam se enfrentaba a los chicos que se burlaban de ella, no sabía si sus gritos eran una muestra de coraje. ¿Qué indicaba mayor valentía, hacer ruido o permanecer en silencio como hizo Lucy, dejando que los escupitajos se deslizaran por su rostro, con la cabeza gacha? No lo sabía entonces, y tampoco lo sabe ahora. Oye restallar riendas, oye resoplar a Nellie. Cascos que golpean el suelo, cada pisada comunicándole un temblor en los pies descalzos.

—Estoy buscando a mi hermana pequeña —dice.

Mediodía en un poblado que es poco más que dos calles y una encrucijada de caminos. Hasta la última alma duerme en las horas de calor, menos dos hermanos que dan puntapiés a una lata hasta romper el frágil metal. Llevan un rato sin perder de vista a un perro callejero, intentando atraerlo con su morral de provisiones. El perro, hambriento pero cauto, recuerda golpes antiguos.

Y entonces la miran a ella, una súbita aparición que acaba con su aburrimiento.

—¿La habéis visto?

Amedrentados al principio, los hermanos se fijan más. Una chica alta de rostro alargado, nariz torcida, ojos extraños sobre pómulos altos y anchos. Una cara aún más rara debido a un cuerpo enteramente desgarbado. Un vestido hecho con remiendos, sombras de viejos cardenales bajo la piel. Los chicos ven a alguien menos querido que ellos.

El gordo dice que no. El flaco le da un codazo.

—Puede que sí y puede que no. ¿Cómo es, eh? ¿Lleva el pelo como tú?

Alargan de pronto una mano y le agarran una trenza negra. Con la otra le retuercen la nariz desigual.

—¿Tiene una nariz tan fea como la tuya?

Ahora los dos pares de manos la cogen de la muñeca y del tobillo, haciendo aún más angostos los rasgados ojos, le pellizcan con fuerza la piel tensa sobre los pómulos.

—Qué ojos tan raros tienes, ¿no?

El perro observa desde lejos, aliviado.

Su silencio parece desconcertarlos. El gordo la coge de la garganta, como para sacarle las palabras a la fuerza. Ella ya conoce a los de su especie. No son de esos matones que se precipitan sobre su presa sino de los otros, lentos, holgazanes o tartamudos, que van detrás, reticentes. Los que mezclan el odio con gratitud: porque el extraño aspecto de Lucy los hace miembros de la manada.

Porque ahora el gordo le sostiene la mirada, especulando, le aprieta la garganta, quizá más tiempo del que pretendía. Lucy empieza a asfixiarse. Quién sabe cuánto tiempo habría aguantado si un cuerpo moreno y redondo no se hubiera estrellado contra la espalda del gordo, que cae al suelo sin aliento por el impacto.

—Largo —dice quien le ha golpeado. Ojos furibundos, rasgados.

—¿Nos echas, tú y cuántos más? —dice el flaco, con expresión desdeñosa.

Y Lucy, recuperando el aliento con un jadeo entrecortado, alza la cabeza y mira a Sam.

Sam silba, llamando a Nellie, que está detrás de un roble. Sam rebusca entre los paquetes de la grupa. Los demás no sabrán lo que Sam pretende coger. Lucy cree ver un destello, duro y negro como el más puro carbón. Pero antes algo grueso y blanco cae a plomo del baúl y aterriza en el polvo.

Lucy, dándole vueltas a la cabeza, piensa: Arroz.

Son granos blancos, como arroz, pero se retuercen, se arrastran y se escinden en dos, como perdidos, buscando. Sam permanece impasible. La brisa se insinúa entre ellos, trayendo un convulso olor a podrido.

El hermano flaco da un respingo, grita:

—¡Gusanos!

Nellie, la yegua amable y bien educada, pero estremecida y con los ojos como platos, a duras penas contenida después de cinco días con la tremenda carga en la grupa, toma el grito como un mensaje y finalmente se desboca.

No va lejos con Sam teniéndola de las riendas. Nellie da una sacudida, los cacharros repican alarmados. Se desata un nudo corredizo, se desliza el baúl, se abre la tapa de golpe, que suelta un brazo, parte de lo que una vez fue un rostro.

Ba es medio cecina, medio ciénaga. Sus escuálidos miembros, secos como cuerda morena. Mientras que sus partes más blandas —ingles, estómago, ojos— nadan en charcas verdiblancas de gusanos. En realidad, los chicos no lo ven. Salen corriendo al primer atisbo de la cara. Solo Lucy y Sam la miran de verdad. Ba es suyo, a fin de cuentas. Y Lucy piensa: Bueno, no es peor que su cara en una docena de variantes, monstruosa por la bebida o la cólera. Se acerca a ella, sintiendo en la espalda el peso de la mirada de Sam. Con cuidado, desata el baúl de las cuerdas que lo sujetan. A empellones, vuelve a meter el cadáver.

Pero recordará.

Más que el alcohol y la ira, el rostro de Ba le recuerda la vez que lo vio llorar y no se atrevió a acercarse, sus rasgos tan diluidos en el dolor que temía que su carne se disolviera al menor roce amistoso, dejando el cráneo al descubierto. Y ahí lo tiene ahora, el hueso que asoma, y no es tan horrible. Cierra la tapa y echa los pasadores de nuevo. Se vuelve y dice:

—Sam.

Y en ese momento, con los ojos rebosantes de Ba, Lucy ve la misma disolución en el rostro de su hermana.

—Qué —contesta Sam, y Lucy recuerda la ternura, algo que creía muerto tres años y medio atrás, con Ma.

—Tenías razón —dice Lucy—. Tenemos que enterrarlo.

Había visto más allá de lo imaginable, había aguantado mientras los chicos se acobardaban. Echaron a correr, pero aquellas imágenes los perseguirían de cerca toda la vida. Para ella, que no volvió la espalda, el fantasma ya podía desaparecer. Siente una oleada de gratitud hacia Sam.

—Apunté para errar el tiro —dice Sam—. Al banquero. Solo quería asustarlo.

Lucy baja la vista, siempre lo hace, y observa el rostro de su hermana, reluciente de sudor. Una cara morena como el barro, igual de maleable, un rostro en el que Lucy ha visto cómo tomaban forma las emociones con una naturalidad envidiable. Muchas emociones, pero nunca miedo. Que ahora sí aparece. Por primera vez Lucy se ve reflejada en su hermana. Y eso, piensa Lucy, eso es más que los insultos en el patio de la escuela o el aguijón del frío cañón de la pistola, es su momento de valor. Cierra los ojos. Se sienta, la cabeza entre los brazos. Considera que el silencio es lo más conveniente.

Una sombra la refresca. Siente, aunque no ve, que Sam se cierne sobre ella, se agacha, se sienta a su vez.

—Seguimos necesitando dos dólares de plata —dice Sam.

Nellie masca un manojo de hierba, tranquila, ahora que le han quitado la carga de la grupa. Pronto volverá a sentir su peso, pero de momento... De momento. Lucy alarga el brazo para coger a Sam de la mano. Roza algo áspero en el suelo. El morral de los chicos, abandonado. Despacio, Lucy lo balancea. Recuerda el ruido metálico que hizo al golpearla. Hurga en su interior.

—Sam.

Un trozo de cerdo en salazón, grasa de queso o tocino. Caramelos. Y muuuy en el fondo, un nudo en el tejido, oculto si sus dedos no supieran dónde mirar, si no fuera hija de un buscador de oro, cuyo Ba le había dicho: Mira, pequeña Lucy, notas dónde está enterrado. Simplemente lo sientes. Toca monedas. Centavos de cobre. Y de cinco centavos, de níquel, con animales grabados. Y dólares de plata para ponerlos sobre unos ojos lechosos, cerrándolos como es debido, enviando a su espíritu hacia el sueño definitivo.

2. Ciruela

Fue Ma quien fijó las normas para enterrar a los muertos.

El primer cadáver que vio Lucy fue el de una culebra. Con cinco años y ánimo destrozón, pisoteaba los charcos para ver cómo se inundaba el mundo. Saltaba por el aire, aterrizaba. Cuando cesaba el chapoteo de las ondas, se encontraba en una zanja vacía, sin agua. Enrollada en el fondo, una culebra negra, ahogada.

Del suelo húmedo subía un vapor acre. En los árboles se abrían los brotes, descubriendo sus pálidas entrañas. Lucy corrió a casa con la escamosa culebra entre las manos, consciente de que el mundo había mostrado su lado oculto.

Ma sonrió al verla. Siguió sonriendo cuando Lucy abrió las manos.

Más tarde, demasiado tarde, Lucy pensaría que otra habría gritado, refunfuñado, mentido. Que Ba, de haber estado presente, habría dicho que la culebra estaba durmiendo, y le habría contado un cuento para ahuyentar el silencio de la muerte.

Ma se limitó a retirar la sartén con carne de cerdo y a atarse más fuerte el delantal. Dijo: Pequeña Lucy, entierro zhi shi, otra receta.

Lucy puso la culebra al lado de la carne.

Primera norma, plata. Para retener el espíritu, dijo Ma mientras retiraba un poco de grasa de cerdo. Mandó a Lucy a su baúl. Debajo de la pesada tapa y su olor peculiar, entre capas de tejidos y hierbas secas, Lucy encontró un dedal de plata lo bastante ancho para introducir en él la cabeza de la culebra.

Segunda, agua corriente. Para purificar el espíritu, dijo Ma mientras lavaba la carne en un cubo. Sus largos dedos despegaban gusanos. A su lado, Lucy sumergía el cadáver de la culebra.

Tercera, un hogar. La norma más importante de todas, dijo Ma mientras partía cartílagos con el cuchillo. Con plata y agua se podía conservar el espíritu durante un tiempo, para que no se mancillara. Pero era el hogar lo que mantenía el espíritu sano y salvo: asentado. Un hogar que le impidiera vagabundear, inquieto, volviendo una y otra vez como un ave migratoria. ¿Lucy?, preguntó Ma, haciendo una pausa con el cuchillo. ¿Sabes dónde?

Lucy sintió calor en la cara, como si Ma le preguntara por unas sumas que ella no hubiera solucionado. Un hogar, repitió Ma, y lo dijo a su vez, mordiéndose el labio. Finalmente Ma, con una mano cálida y resbaladiza que olía a carne, tocó el rostro de Lucy.

Fang xin, dijo Ma. Recomendó a Lucy que distendiera el ánimo. No es difícil. Una culebra debe estar en su madriguera. ¿Ves? Ma dijo a Lucy que se olvidara del entierro. Le dijo que saliera corriendo a jugar.

Han salido corriendo, como le había dicho Ma, pero esta vez no parecía un juego.

Han pasado todos esos años, pero Lucy sigue sin entender eso que llamaban hogar. Por mucho que Ma alabara su inteligencia, es estúpida para las cuestiones importantes. Incapaz de saberlo, solo sabe deletrearlo. H, cuando susurran las amarillentas hierbas. O, cuando machaca tallos con los pies. G, cuando se corta en el dedo gordo del pie y ve un reguero de sangre que brota como un reproche. A y R, cuando se apresura a subir por la siguiente colina para alcanzar a Sam y Nellie, que desaparecen cuesta abajo.

¿Qué significa hogar cuando Ba les había hecho llevar una vida tan agitada? Su objetivo era hacer fortuna con rapidez, y se pasó la vida impulsando a la familia como un vendaval. Siempre hacia lo desconocido. Lo inexplorado. La promesa del brillo y la riqueza repentina. Buscó oro durante años, persiguiendo rumores de tierra sin reclamar y vetas sin explotar. Al llegar, siempre se encontraban con las mismas colinas arruinadas, excavadas, los mismos ríos atascados de escombros. Las prospecciones como un juego de azar, semejante al de los garitos que Ba frecuentaba de cuando en cuando; pero la suerte nunca estaba de su lado. Incluso cuando Ma se puso firme instando a que llevaran una vida decente con el carbón, poco cambió. De una mina a otra, su carreta cruzaba las colinas como el dedo que rasca el último vestigio de azúcar del barril. Cada nueva mina atraía a hombres con la promesa de elevados salarios, pero los sueldos iban disminuyendo a medida que llegaban más trabajadores. De modo que la familia se encaminaba hacia otra mina, y la siguiente. Sus ahorros aumentaban y disminuían, sucediéndose con la misma regularidad que la estación húmeda a la seca, que el calor al frío. ¿Qué quería decir hogar cuando se mudaban de chabola o tienda de campaña con tanta frecuencia que olían a sudor de otros? ¿Cómo podía ella encontrar un hogar para enterrar a un hombre?; era una cuestión que le parecía insoluble.

Es Sam, la más pequeña pero la más querida, quien dirige la marcha. Camina hacia el interior, hacia el Este, entre las colinas. Empiezan en la ruta de caravanas por la que una vez llegaron los cuatro al pueblo, la tierra del camino apisonada por mineros, prospectores e indios que llegaron antes que ellos; y mucho antes, según decía Ba, por búfalos extinguidos hace tiempo. Pero Sam se desvía pronto, apuntando sus botas de vaquero hacia chaparrales y hierba infinita, entre cardos y tallos leñosos y urticantes.

Una senda nueva, más tenue, toma forma bajo sus pisadas. Estrecha y agreste, oculta de sus perseguidores. Sam la llama la pista india. Ba aseguraba conocer tales senderos por los indios con los que comerciaba fuera del pueblo; Lucy tomaba sus palabras por fanfarronadas. Ba no mostraba esos caminos de la misma forma que mostraba la cicatriz de su pierna mala, que juraba que se la causó un tigre.

Por lo menos no se los mostró a Lucy.

Van caminando cerca de un arroyo1 seco. Lucy mantiene la cabeza baja, esperando que se llene antes de que no les quede nada en las cantimploras. Y mientras, casi se pierde los primeros huesos de búfalo.

Un esqueleto se alza del suelo como una enorme isla blanca. A su alrededor se ahonda el silencio; quizá sea que la hierba aplastada se ha vuelto muda. A Sam se le atraganta el aliento, al borde del sollozo.

A lo largo de la ruta de caravanas han visto pedazos de huesos de búfalo, pero nunca un esqueleto entero. Años de viajeros blandiendo mazos y cuchillos, de aburrimiento y necesidad, cogiendo lo que era fácil de hallar para hacer fuego, postes de tienda de campaña o tallar algo en momentos de ocio. El esqueleto está intacto. Le brillan las cuencas de los ojos: trampa de la sombra. Sam podría pasar por la intacta cavidad torácica sin agacharse.

Lucy se imagina el esqueleto revestido de piel y de carne, el animal en pie. Ba aseguraba que aquellos gigantes corrían en manada por las colinas, las montañas y las llanuras de más allá. Tres veces la altura de un hombre, pero más nobles de lo que cabía imaginar. Una verdadera riada de búfalos, decía Ba. Lucy se deja invadir por aquella antigua imagen.

Se van acostumbrando a los huesos, pero ven pocas criaturas vivas aparte de las moscas que acompañan el baúl. En una ocasión, a lo lejos, lo que parece una mujer india les saluda con el brazo. Sam se pone en vibrante posición de firmes, la mujer alza la mano... y dos niños acuden a su lado. Se aleja la pequeña tribu, al completo por lo que parece. El arroyo 2 sigue seco. Lucy y Sam dan pequeños sorbos de las cantimploras, descansan un rato en la ladera en sombra de cada colina. Siempre está la siguiente, y la otra. El sol, siempre. Se les acaban las provisiones robadas. Luego es avena de caballo para desayunar y cenar. Chupan piedras, por la humedad, mascan tallos secos hasta ablandarlos.

Y Lucy no sabe cómo responder al hambre.

Sam emprende la marcha diciendo únicamente que a Ba le gustaba el espacio. Espacios salvajes. Pero ¿cómo de salvajes? ¿Y a cuánta distancia? Lucy no se atreve a preguntar. La pistola cuelga pesadamente de la cadera de Sam, dando a su paso un contoneo no muy diferente al de Ba. A la muerte de Ma, Sam dejó de ponerse cofia y de llevar vestidos y el pelo largo. Con la cabeza descubierta, Sam se secaba al sol hasta parecer un trozo de madera curada: a riesgo de prenderse fuego a la menor chispa. Allí, en aquellas colinas resecas, no hay nada que sofoque el fuego de Sam.

Solo Ba podría remediarlo. ¿Dónde está mi chica?, decía Ba mirando por la cabaña al final de la jornada. Sam se escondía guardando silencio mientras Ba buscaba, practicando un juego que solo pertenecía a ellos dos. Finalmente, Ba gritaba: ¿Dónde está mi chico? Sam aparecía de un salto. Estoy aquí. Ba le hacía cosquillas hasta que a Sam se le saltaban las lágrimas. Aparte de eso, Sam dejó de llorar.

Al quinto día, un hilillo corre por el arroyo 3. Agua. Plata. Lucy mira en torno: nada sino un cúmulo de colinas. Sin duda es un espacio lo bastante salvaje para enterrar a Ba.

—¿Aquí? —pregunta Lucy.

—No es buen sitio —responde Sam.

—¿Aquí? —vuelve a preguntar Lucy unos kilómetros más allá.

—¿Aquí?

—¿Aquí?

—¿Aquí?

La hierba le hace guardar silencio. Las colinas se extienden por todos lados. En el horizonte oriental, las montañas aisladas son una mancha borrosa de color azul. H, piensa Lucy mientras siguen caminando. O. G. A. R. Le duele la cabeza, de hambre y del calor, pero la lección sigue sin estar clara. Pasan una semana a la deriva, moviéndose como los espíritus contra los que prevenía Ma, y entonces se cae el dedo.

Aparece entre la hierba, como un saltamontes mayor de lo normal. Sam se había alejado a orinar; cualquier excusa para dejar atrás las moscas y el hedor. Lucy se agacha a examinar el insecto. No se mueve.

Un gancho seco, con dos articulaciones. El dedo medio de Ba.

Lucy empieza a llamar a Sam, a gritos. Luego se le ocurre una idea que la sacude como una bofetada en la cara: si se ha desprendido el dedo, vaya, entonces la mano no está en condiciones de dar sopapos. Respira hondo y abre de golpe el baúl.

Nellie da unos pasos nerviosos cuando salta de pronto el brazo de Ba, acusador. Lucy siente náuseas, pero aguanta. A la mano no le falta un dedo sino dos, dos nudillos pelados miran como ojos ciegos.

Lucy empieza a alejarse cada vez más, buscando entre la hierba, hasta perder de vista a Nellie y el baúl. Entonces alza la cabeza.

Ba le enseñó ese truco cuando ella tenía tres o cuatro años. Jugando, había perdido de vista la carreta. La enorme tapadera del cielo la inmovilizaba contra el suelo. La hierba se ondulaba, incesante. No era como Sam, valiente ya en la cuna, siempre explorando. Lloró. Cuando Ba la encontró horas después, la zarandeó. Luego dijo que alzara la cabeza.

Si se está el tiempo suficiente bajo el cielo en esos parajes, ocurre algo curioso. Al principio las nubes deambulan sin rumbo fijo. Luego empiezan a revolverse, girando hacia ti, en el centro. Si se está el tiempo suficiente bajo el cielo no son las colinas las que encogen; eres tú, que creces. Como si dieras un paso al frente y pudieras alcanzar las lejanas montañas azules, si quisieras. Como si fueras un gigante y aquella fuera tu tierra.

Si te vuelves a perder, recuerda que eres de este sitio tanto como el que más, le dijo Ba. No le tengas miedo. ¿Ting wo?

Lucy decide dejar de buscar. El dedo puede haberse caído kilómetros atrás, ya imposible de distinguir entre los huesos de liebre, chacal y tigre. Esa idea le da ánimos. Cuando vuelve al baúl, coge la mano de Ba.

En vida, Ba tenía malas pulgas y unas manos enormes, y a ella no se le ocurría tocarlas más que a una serpiente de cascabel. Muerta, su mano es húmeda, arrugada. Apenas se resiste. Restalla blandamente cuando vuelve a ponerla dentro del baúl. Cruje reiteradamente como pequeñas ramas ardiendo. Cuando Lucy se aparta, la mano y los ausentes dedos de Ba están ocultos.

Se lava en la corriente y piensa en el dedo que aún tiene en el bolsillo. Si lo mira de esa forma, vuelve a parecer un insecto. Una garra. Una ramita. Lo deja caer en el barro para verlo. Un zurullo de perro.

La hierba oscila para anunciar la vuelta de Sam, y Lucy tapa el dedo con la desnuda planta del pie.

Sam cruza la corriente tarareando algo, colocándose con una mano las cuerdas que le sujetan el pantalón. Por arriba le asoma un trozo de piedra gris. El resto de la piedra traza una forma alargada bajo el tejido.

Sam se detiene.

—Solo es que... —dice Lucy—. Es que tenía sed. Nellie sigue ahí atrás. Solo estaba...

Lucy mira fijamente el pantalón de Sam, que a su vez se fija en el pie de Lucy, echado hacia delante. Sus respectivos secretos están mal escondidos. Por un momento parece que una de las dos va a preguntar, pero detrás de cada pregunta podría revolotear una docena de respuestas.