19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eat the Rich. Aber wen fressen die Reichen? Und ist leidenschaftlicher Genuss verwerflich in einer sterbenden Welt ohne Zukunft? Der neue Roman der internationalen Bestseller-Autorin. Elektrisierend, revolutionär, sinnlich. C Pam Zhang erzählt in ihrem neuen Roman »Wo Milch und Honig fließen« von einer jungen Köchin, die ihrer Verlorenheit durch einen Job in einer dekadenten Kolonie auf einem Berggipfel entflieht. All das Verschwundene existiert hier noch: die frischesten Erdbeeren, Gemüse, richtige Butter, das Fleisch längst ausgestorbener Tierarten – und das Verlangen einer anderen Frau. Sie begegnet einem neuen Leben, Privilegien, brutalem Luxus – aber vor allem dem Kampf um Macht, Identität und Zeit. Denn letztlich geht es nur um eines: Fressen oder gefressen werden? Ein ungeheuer sinnlicher Roman über Verlangen und Täuschung, der direkt ins Herz unserer gegenwärtigen Zukunftslosigkeit trifft. Mit wilder Freiheit schreibt C Pam Zhang vom Schlimmsten – um es todesmutig in größte Schönheit zu verwandeln.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

C Pam Zhang

Wo Milch und Honig fließen

Roman

Über dieses Buch

C Pam Zhang erzählt in ihrem neuen Roman »Wo Milch und Honig fließen« von einer jungen Köchin, die ihrer Verlorenheit durch einen Job in einer dekadenten Kolonie auf einem Berggipfel entflieht. All das Verschwundene existiert hier noch: die frischesten Erdbeeren, Gemüse, richtige Butter, das Fleisch längst ausgestorbener Tierarten – und das Verlangen einer anderen Frau. Sie begegnet einem neuen Leben, Privilegien, brutalem Luxus – aber vor allem dem Kampf um Macht, Identität und Zeit. Denn letztlich geht es nur um eines: Fressen oder gefressen werden?

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

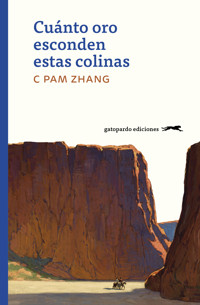

C Pam Zhang wurde 1990 in Peking geboren, ist aber hauptsächlich ein Kind der Vereinigten Staaten. Ihre Literatur erschien u.a. in »Harper's Bazaar«, in der »New York Times« und im »New Yorker«, ihr Debütroman »Wie viel von diesen Hügeln ist Gold« war ein internationaler Bestseller und stand u.a. auf der Longlist des Booker Prize. Zhang wurde mit zahlreichen Stipendien ausgezeichnet.

Eva Regul, geboren 1974 in Kiel, studierte Literaturwissenschaft in Berlin und lebte anschließend in London. Nach ersten Übersetzungen während des Studiums arbeitete sie mehrere Jahre als Untertitlerin. 2019 kehrte sie in die Welt der Bücher zurück und überträgt seither Literatur aus dem britischen und amerikanischen Englisch ins Deutsche.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Land of Milk and Honey« bei Riverhead Books, New York, an imprint of Penguin Random House LLC., New York.

© C Pam Zhang, 2023

Arrangiert von The Clegg Agency, Inc. USA.

Die Bilder im Innenteil wurden von der Autorin mit Hilfe des DALL-E 2 KI Systems generiert.

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: KOSMOS - Büro für visuelle Kommunikation

Coverabbildung: Joani Tremblay, ›You were not born here but this is where you belong‹, 2021

ISBN 978-3-10-491816-7

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

[Prolog]

EINS

ZWEI

DREI

VIER

FÜNF

SECHS

SIEBEN

ACHT

NEUN

ZEHN

ELF

ZWÖLF

Dank

Für Spike und Bagu

Eines Tages, als mein Leben schon vorbei ist, kommt hinten im Hörsaal eine junge Frau auf mich zu und fragt: Sind Sie die berühmte Köchin aus Latte e Miele? Mich überrascht weniger die Frage als die Fragestellerin. Sie ist höchstens achtzehn oder neunzehn, ihr Gesicht hat noch nicht alle seine Kanten, hat sich noch nicht entschieden, was es sein will, wild oder sanft, hübsch oder mehr als das. Sie wirkt zu jung, um sich mit einer Zeit zu befassen, die ihre Generation sonst lieber vergisst – und die meine Generation auch vergessen würde, wären da nicht die Risse, die sich in unserem Schlaf auftun und uns quälen.

Ich kenne Sie, sagt sie, und ich sehe sie noch einmal an. Sie ist ganz und gar nicht wie die andere, außer dass ich mich in ihrer Jugend getäuscht habe. Nicht in ihren Jahren – in ihrer Jugend. Unter der weichen Haut verbirgt sich eine ältere Haltung, unnachgiebig wie Stein, mit der sie den inzwischen leeren Raum beherrscht. Aus dem Flur dringen Gesprächsfetzen: der Kurs von letzter Woche, wo man seinen Mittagssalat holt, öde, gewöhnlich, Welten entfernt. Wussten Sie, was passieren würde, als Sie das Land verlassen haben? Ihre Fragen nehmen zusammen mit meinem Puls Fahrt auf. Sie müssen doch von den Teilen gewusst haben, oder? – entkommen, weil – wissen, dass sie sterben würden.

Endlich finde ich Worte. Sie sind da, lebendig. Wie soll ich das alles erklären. Wie soll ich anfangen. Am Anfang – ich sage: Ich war nichts als eine mittelmäßige Köchin.

Und dann bleibt mir die Luft weg, ich keuche, die Worte stecken wie ein Haken in meiner Brust, und ich gleite aus meiner alten, faltigen Haut, als wäre sie nur ein Kostüm; ich streife diesen Raum, diesen Erdboden, dieses Jahr ab und bin wieder an jenem hohen, fernen Ort, an dem die Bergluft so dünn und frisch ist, dass ich nicht sprechen kann.

Wieder in jenem Land, das es nicht mehr gibt. In jenem Land, das ein sonniges Jahr lang meines war.

EINS

Ich floh in das Land, weil ich überallhin gegangen wäre, alles getan hätte für einen letzten Bissen Grün, der bitter genug war, um die dünne Haut meines Lebens zu durchstechen. Ich war neunundzwanzig, ein hungriges, zielloses Gespenst. Seit zehn Jahren hatte ich Kalifornien nicht mehr gesehen, seit drei Jahren keine Erdbeere und kein Blatt Salat mehr geschmeckt. Der Hunger war einfach, der Rest nicht.

Das war der Rest: Ich war Amerikanerin, gestrandet in England, als die USA die Grenzen dichtmachten; ich war Köchin, als dieser Beruf ausstarb. Beide Probleme hatten dieselbe Ursache, nämlich den Smog, der sich von einem Mais-Acker in Iowa ausgebreitet hatte, die Sonne verfinsterte und den Weizen in der kanadischen Prärie ebenso erstickte wie den harten gelben Reis auf den Feldern Perus. Keine duftenden Zitronenbäume mehr an griechischen Hängen, keine Zuckerrohrreihen in Vietnam, keine kleinen, süßen Mangos in Indien. Die Biodiversität ging zurück. Wildtiere und Nutzvieh verhungerten. Während Wissenschaftler über die Zusammensetzung des Smogs stritten und Politiker über die Ursache – Luftverschmutzung oder zu niedrige CO2-Steuern oder China oder Atomtests oder die USA oder Russland –, fraß sich die leicht saure Dunkelheit durchs fruchtbare Land. Amerika stürzte in eine Hungersnot, und ein Ozean versperrte meinen weiteren Berufsweg – der falsche Ozean, der glatte, unfreundliche Atlantik. Jeden Morgen ging ich zum US-Konsulat und hörte: Bald. Jeden Nachmittag taute ich im Restaurant, das mir zu meinem Flüchtlingsvisum verholfen hatte, tiefgekühlten Fisch auf. Mein Leben bestand aus Rauskramen, Braten, Anrichten. Mein Leben bestand aus Warten, Warten, Warten.

Der Tag, an dem ich den Brief aus Kalifornien bekam, war auch der Tag, an dem der Küchenchef Pesto endgültig von der Speisekarte strich. Keine Nüsse und Kerne mehr in der Speisekammer und auch kein Basilikum, nicht mal in Pulverform. Ich hörte ihn kaum. Nahm mir den Umschlag und ging in den Tiefkühlraum, als könnte das Eis mein Verlangen kühlen.

Den Rücken an kalten Stahl gelehnt, zog ich keine Wiedereinreisegenehmigung heraus, sondern eine Rechnung. Im beiliegenden Brief wurde mir mitgeteilt, dass die Wohnung meiner verstorbenen Mutter in Los Angeles abgebrannt war. Bedauerlicher Unglücksfall, schrieb der Rechtsanwalt über die Krawalle, die dazu geführt hatten, und dann: für die Schäden haftbar. Bis ins Detail waren Müllentsorgungsgebühren und Löschkosten und städtische Emissionsstrafen aufgeführt, aber nirgendwo auf der Rechnung stand etwas über die Farbe der Tapete, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte. Keine Avocados, keine Erdbeeren, keine Mandeln. Kalifornien war zu einer Lebensmittelwüste geworden, und ich stellte mir vor, wie raspelnder Wind durch zerbrochene Fenster pfiff, trocken und dreckig.

Ich rechnete noch, als die Tür aufging. Es war einer der Postenchefs. Der Boss sagt, die Pause ist vorbei, verkündete er. Du sollst einen Ersatz fürs Pesto machen.

Womit denn?

Der Koch trat auf dem Weg nach draußen gegen einen Mehlsack. Womit du willst, Prinzessin, solange du den Scheiß hier benutzt.

Eine feine, graue Mehlwolke stob auf. Keine Petersilie, kein Salbei, nichts, was irgendwo gewachsen war. Es war Frühling. März. Aber ein falscher Frühling, in dem die Ernte das dritte Jahr in Folge ausbleiben würde. Ob man nun, wie manche es taten, den sauren Smog dafür verantwortlich machte oder Anhydrite oder den Mangel an Sonne und Moral – es lief so oder so auf Grau am Himmel und Grau in der Küche hinaus. Man konnte es schmecken, das Grau. Keine Oliven, keine Wachteln, keine säuerlichen grünen Trauben für Champagner. Ich machte eine Bestandsaufnahme der schwindenden Vorräte im Restaurant: verstaubte Konserven, jahrealter Tiefkühlfisch. Ansonsten nur säckeweise das von der Regierung ausgegebene Mungoprotein-Soja-Algenmehl.

Wir könnten von Glück sagen, dass wir es hatten!, hieß es. Das Mehl war ein Wunderwerk der Ernährungswissenschaft, hergestellt aus Pflanzen, die im Dunkeln wuchsen. Es war Glück, dass der Smog Europa erst nach anderthalb Jahren erreicht hatte, Glück, dass wir der Hungersnot entkommen waren, die Amerika und Südostasien heimgesucht hatte, Glück, dass das Mungoproteinmehl Kalorie für Kalorie billiger war als die zusammengeschusterte Kost vergangener Zeiten. Aber das Mehl war grau und körnig, und das Brot, das man daraus buk, weigerte sich aufzugehen. Ich spreche hier von einer Verfinsterung in meinem neunundzwanzigsten Lebensjahr, von einer Dämmerung, in der ich kaum noch sehen konnte, was vor mir lag, und damit meine ich nicht nur die Luft.

Das Wort Chefköchin hatte seine Bedeutung verloren, genau wie Glück, frisch, bald. Kein Safran, kein Büffelfleisch, kein polierter Rundkornreis. Gerichte verschwanden von Speisekarten wie erloschene Sterne, während in den wenigen Restaurants, die dank staatlicher Unterstützung noch offen waren, eine konservative, nativistische Stimmung um sich griff. Wie die Länder ihre Grenzen für Flüchtlinge schlossen, so verschlossen sie auch ihren Gaumen vor aller Kulinarik außerhalb der eigenen Küche. In England reservierte man die schrumpfenden Vorräte an Tiefkühlfisch für Kipper oder eine graue Version von Fish and Chips – und natürlich für einige wenige entsetzlich teure französische Gerichte, mit denen Restaurantgäste sich zusammen mit saurem Wein die Illusion kaufen konnten, trotz allem noch im Luxus zu leben. Zurück zu trister Sicherheit. Zurück zu seit Jahrhunderten unveränderten Nationalgerichten. Das Verschwinden von Pesto war natürlich keine Überraschung in einer Welt ohne Favas, ohne Milchfisch, ohne Curry Lane in London und Thai Town in L.A., ohne Fusion Food, ohne Tagesgerichte, ohne Trüffel, die sich wie heimliche Geliebte unter ihrer erdigen Decke versteckten. Wir hatten Glück gehabt, sagten die Leute um mich herum. Wir hatten überlebt.

Aber im Halbdunkel des Kühlraums konnte ich mir eine Zukunft für Heilbutt ohne Pesto genauso wenig vorstellen wie die Summe meiner Schulden oder die Farbe eines wolkenlosen Himmels. Ich sah nicht mehr, wofür ich überlebt hatte. Die Briten bewahrten eisern Haltung, aber das war mir fremd; wenn ich in dieser nasskalten Hafenstadt einen Freund hatte, dann war es der Trinker, der im halbleeren Supermarkt hockte und verkündete, dass alles zu Ende ging.

An diesem Tag wusste ich es. Eine Welt war verschwunden. Ich konnte mich verabschieden von dem Menschen, der ich gewesen war, von ihr, die unter der brennenden Sonne Kaliforniens einen Teller Carnitas halb aufgegessen stehen gelassen hatte. Ich vermisste weniger das Fett als vielmehr das überraschende Aroma der Limetten. Als ich noch auf die Trauer wartete, kam der Hunger. Auf Rettich, auf Radicchio, auf bitteres Endiviengrün.

Also kündigte ich in leichtsinniger, unmoralischer, verzweifelter Hoffnung auf den einzigen Job, der möglicherweise Salat versprach. Eine »Spitzenforschungsgemeinschaft« auf irgendeinem Berg an der italienisch-französischen Grenze hatte eine Stelle für eine Privatköchin ausgeschrieben. Die Sache war nicht unumstritten, wie ich nach kurzer Recherche herausfand. Ziel der Forschungsgemeinschaft war die Entwicklung von Nahrungspflanzen, die mit dem Smog zurechtkamen. Alle Entdeckungen sollten der italienischen Regierung zur Verfügung gestellt werden – und da die Kolonie sich über private Investoren finanzierte, hatte die Regierung als ihren Teil des Deals eines der wenigen hochgelegenen Gebiete zur Verfügung gestellt, die noch ab und zu mit Sonnenlicht gesegnet waren. So waren Wissenschaftler, Angestellte, medizinisches Personal, Landarbeiter und so weiter mitsamt den Investoren auf den Berg gezogen, wo man ihnen für ihre ambitionierte Forschung komplett freie Hand ließ. Abgesehen von vierteljährlichen Stippvisiten von Mitarbeitern des italienischen Landwirtschaftsministeriums gab es keine Kontrollen, keine Polizei, keine Kommunikation nach außen oder nach innen: Der Berg verwaltete sich selbst mit diplomatischer Immunität. Das Geschrei im Internet war mörderisch. Eine fette Bestie kann sich ein eigenes Land kaufen!!, lautete einer der automatisch übersetzten Kommentare, den ich erst verstand, als ich eine andere Übersetzung fand: ein reiches Monster.

Für mich zählte nur, dass der Job frisches Obst und Gemüse versprach – der Haken war allerdings, dass es keine Garantie für ein Langzeitvisum gab. Es war eine zehnwöchige Probeanstellung mit Aussicht auf Übernahme. Fristlose Kündigung jederzeit möglich.

Meine Kollegen im Fischrestaurant sorgten sich um meinen Verstand, als ich den Job dort aufgab. Sie erinnerten mich daran, dass sich nach meinem Arbeitsvisum Tausende die Finger leckten.

Ich war mir des Risikos durchaus bewusst. Deshalb schmückte ich meine Bewerbung mit ein paar Lügen aus. Es wurde eine in französischer Küche erfahrene Köchin gesucht, die in der Lage war, mit außergewöhnlichen Zutaten zu arbeiten und exquisite Menüs auf Sterneniveau zu kreieren, also bauschte ich meinen Lebenslauf etwas auf. Ausbildung am Le Cordon Bleu in Paris, Souschef in einem Restaurant mit Michelin-Stern, das schließen musste, nachdem die Besitzerin sich an einer Schnur ihrer eigenen Saucissons erhängt hatte – so konnte niemand meine Behauptung widerlegen. Wenn ich zögerte angesichts meiner Lügen oder angesichts der extremen Isolation, die in der Kolonie gefordert wurde (Geheimhaltungsvereinbarung, kein Handy, kein Internet, keine Kontakte, keine Angehörigen, kein unerlaubtes Verlassen des Restaurantgrundstücks), wenn ich zögerte angesichts der idealistischen Vorstellung meines jüngeren Ichs, dass ich für alle Menschen kochen würde, dass die Kochkunst weder elitär noch egoistisch war – nun ja. Ich war nicht mehr sie, die voller Ehrgeiz und Zweifel aus Kalifornien abgereist war; und da ich eigentlich gar nicht so genau wusste, wer ich war, formte ich mich passend zur Jobbeschreibung.

Nur ganz am Ende des Formulars war ich ehrlich. Ich bin die perfekte Bewerberin für Sie, schrieb ich in das Freitextfeld, weil es keinen Ort gibt, an den ich zurückkehren kann. Ich bin bereit, in zumutbarem Rahmen jede Aufgabe würdig zu erfüllen.

Das mag verrückt gewesen sein. Ich gebe zu, dass der Supermarktsäufer der Einzige war, den ich vor meiner Abreise aus England ins Vertrauen zog. Verstehst du, flüsterte ich ihm zu, ich muss das tun. Mit kühlem Atem, antiseptisch wie das Mungoproteinmehl, hauchte er mir einen Kuss in die Handfläche. Die Ladenbesucher machten einen großen Bogen um uns. Sie belogen sich selbst, genau wie die Wissenschaftler logen und die Politiker, wie auch mein neuer Arbeitgeber mit seiner Geheimniskrämerei und seinem fragwürdigen Reichtum gelogen haben muss. Alles, was ich von ihm wollte, war ein verschrumpelter Salatkopf, selbst Eisberg hätte ich genommen. Das wünschte ich mir. Davon träumte ich.

Als ich die Zusage erhielt, begann ich zum ersten Mal zu ahnen, dass es hinter dem staubigen Tellerrand meines Lebens noch etwas anderes geben könnte. Ich erhielt keine nähere Beschreibung meiner Aufgaben. Nur ein einziges Blatt dickes, teures Papier mit einem schwachen Duft nach Zitrone und etwas anderem, das ich nicht benennen konnte, grasartig und süß. Auf der Vorderseite stand, wo man mich mit einem Privatflugzeug abholen würde. Auf der Rückseite eine handgeschriebene Notiz meines Arbeitgebers: Du wirst sehen, dass auch ich ein Mann von Würde bin.

Und so reiste ich ins Land, wo Milch und Honig fließen. Ich wusste nichts, kannte nicht einmal diesen Namen. Erst der Beamte an der italienischen Grenze fragte: Terra di latte e miele?

Es war drei Uhr morgens. Ich war nachts geflogen und konnte weder meine Umgebung noch das Gesicht des Fragestellers erkennen. Der Hass in seiner Stimme war so offensichtlich, dass ich mich fragte, ob wir uns kannten.

Nein, danke, ich möchte keinen Kaffee, erwiderte ich als Antwort auf das einzige Wort, das ich zu verstehen glaubte. Mein Gott, ich hatte überhaupt nichts verstanden.

Die sonderbare, altertümliche Bezeichnung war mir vor meiner Ankunft mit Absicht nicht mitgeteilt worden. Sie hielten den wahren Namen des Landes genauso geheim wie seine wahre Natur. Nach der italienischen Grenzkontrolle hielten die privaten Sicherheitsleute vom Berg mich noch stundenlang fest, machten Netzhautscans, maßen mein Gesicht, meine Taille und meine Ohrläppchen aus, nahmen mir Blut, meinen Pass und mein Handy ab und fotografierten mich. Die Wachfrau starrte das Foto so lange an, dass ich nervös wurde. Das Bild auf meiner Bewerbung war leicht unscharf gewesen, aufgenommen aus einiger Entfernung. Als wollte ich mich, sollte ich auffliegen, notfalls selbst verleugnen können.

Die Wachfrau legte die Hand an ihre Kehle. -- - --- -, sagte sie, dann ließ sie mich passieren.

In den frühen Morgenstunden fuhr ich in einem unauffälligen schwarzen Auto auf den Berg. Es blies ein scharfer Wind, und obwohl es in dieser Höhe keinen Smog gab, war die Atmosphäre trostlos. Felsen zeichneten düstere Warnungen in die Nacht. Hin und wieder tauchte bedrohlich ein Anwesen auf und verschwand wieder, ein kurzes Aufblitzen hoher, kalter Mauern, die unverkennbar abweisend wirkten – ein Eindruck, der sich später bestätigte, denn in die Häuser und das Privatleben der Investoren sollte ich nie Einblick erhalten. Mein Teil des Berges beschränkte sich auf Hitze und Arbeit, weiche Haut und harten Salzgeschmack.

Die Felder neben der Straße waren welk und tot. Nirgendwo ein Anzeichen von Frühling, trotz all der grandiosen Vorhaben meines Arbeitgebers. Als ich die Bergspitze erreichte, hatte ich meine Erwartungen schon auf getrocknete Kräuter heruntergeschraubt.

Das Restaurant am Gipfel stand als massiger, dunkler Klotz vor dem ebenso dunklen Himmel. Kein Fenster durchbrach die Monotonie der Wände. Auf der Rückseite stürzte eine Felswand jäh in die Tiefe, und vor dem Haus erstreckte sich eine große, aber matschige Wiese. Drinnen war kein Licht, die Tür verschlossen, niemand öffnete. Zitternd und verwirrt stand ich da, während der Himmel langsam hell wurde.

Endlich ging mit einem Klicken die Tür auf. Ich trat ein, und die Sonne erschien über dem Berg.

Erst viel später wurde mir klar, dass er diesen Moment exakt geplant hatte, mein Arbeitgeber besaß einen Hang zur Dramatik – ein Mann, der sein Land mit der Arroganz eines Propheten benannt hatte. Das Licht war überwältigend, überirdisch, ein weiß glühender Schuss zwischen die Augen. Durch die Finger sah ich die dunklen Wände lavendelfarben, orange, rosa aufleuchten. Das Restaurant bestand aus Spiegelglas, von außen blickdicht, von innen durchsichtig, so dass es an diesem ersten Morgen wirkte, als wären da keine Wände, keine Fenster, keine Türen, nur ich selbst, schwebend in Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel. Als wäre ich durch die tiefen Jahre des Smogs gereist, um jetzt herauszutreten in diesen Würfel aus Licht.

Mit der Zeit lernte ich das Restaurant in all seinen Stimmungen kennen. Blau am Tag, aprikosenfarben bei Sonnenuntergang, blutunterlaufen bei Einbruch der Nacht oder wenn ein Unwetter aufzog. Die Aussicht blieb stets Ehrfurcht gebietend. Bis zum Schluss begleiteten mich Kopfschmerzen, leichter Schwindel, eine Art Trunkenheit vom Licht, das die Speisezimmer vergoldete, sich in der Suite mit dem Schild ZUTRITT NUR FÜR MITARBEITER auf dem Bett sammelte und nicht nur die Kochkleidung im Schrank leuchten ließ, sondern auch ein bodenlanges weißes Seidenkleid, von irgendeiner Hausangestellten aus Versehen danebengehängt.

Am meisten liebte das Licht die Küche. Sonne strömte herab und verwandelte die weißen Geräte in fließende Milch. Ich hätte sie am liebsten abgeleckt; ich begnügte mich mit Berührungen. Ich strich über Marmorplatten, drehte an Zwölfer-Herdknöpfen, und als ich die Hand über das elfenbeinfarbene Wandpaneel hinter dem Herd gleiten ließ, spürte ich Wildleder, ein aberwitziges Material, unmöglich sauber zu halten, aber so weich, dass meine Finger einen Abdruck hinterließen. Als ich vor dem Fenster stand und die Tiffany-Fischmesser zählte, ergriff mich ein Glücksgefühl, wie es die ersten Siedler aus Europa empfunden haben mussten, als das neue Land in Sicht kam. Meins, dachte ich, und es dauerte eine ganze Weile, bis ich merkte, dass es in der gesamten Küche keine Lebensmittel gab.

Nach genauerem Hinsehen entdeckte ich die Kiste hinter der Tür. Diesmal stand auf dem Zettel: Beeindrucke mich. Es waren Mehl, Vanilleschoten, Eier darin.

Ich hatte natürlich mit einem Test gerechnet – ein Omelett aus dem Lehrbuch oder eine perfekte Consommé als Nachweis der geforderten Ausbildung in französischer Küche. Aber doch kein Gebäck. Der Schwindel ließ nach, als ich Backnatron auspackte, Zucker, Milch. Dennoch vertrieb nicht einmal die Opulenz der Butter die Gedanken an meine lückenhafte Erfahrung in der Patisserie, mein unsicheres Visum und die Folgen, die ein Rauswurf für mich hätte – und dann dachte ich gar nichts mehr, denn ich berührte etwas auf dem Boden der Kiste, warm wie Haut, nachgiebig wie die Innenseite eines Frauenschenkels: Erdbeeren.

Amen hörte ich mich wenig später sagen, den Mund noch feucht. Ich war überrascht, dass mein Atem nicht die Luft verschmierte. Rot: diese Farbe des Verlangens. Ich fing von vorne an und sprach das ganze Gebet, Vater unser bis tägliches Brot gib uns heute. Nicht meine Worte. Sie gehörten einem Patissier, den ich geliebt hatte, ein vom Glauben abgefallener Katholik, der seine Religion jeden Morgen neu entdeckte, wenn er die Tageslieferung Obst befingerte, und sie jeden Nachmittag wieder vergaß, wenn wir zwischen Butter und Marmelade vögelten. Er war der Erste, der meinen Appetit, meinen Ehrgeiz ernst nahm. Erdbeeren lagerte er niemals kühl. Nah am Stiel, sagte er, ganz nah an der Erde ist ihr Aroma komplex: nicht zuckrig, eher wie das Fleisch eines geliebten Menschen, nicht keimfrei, nicht schal, sondern voller Säfte. Als ich die Frucht mit der Zunge zerdrückte, wurden Erdbeeren und Frühling, Erdbeeren und Moschus, Erdbeeren und Sex wieder in mir wach. In der schwachen Hoffnung auf bitteres Grün war ich in dieses Land gekommen, und jetzt, plötzlich, diese berstende Süße. Ich wusste nicht mehr, wie spät es war, wie viele Zeitzonen ich durchquert hatte, wann ich zuletzt gegessen hatte. Jahrelang hatte ich mich ernährt, überlebt, meine Portionen an Grau geschluckt – aber was war mit dem Hunger auf Genuss?

Immer leicht, leicht, leicht, hatte der Patissier gesagt. Nicht zu hart anfassen. Also köchelte ich die Früchte mit Zucker. Mischte behutsam einen Teig, fast ohne zu rühren. Die Shortcakes zischelten, als sie aus dem Ofen kamen, blasse Buckel, makellos. Ich ließ die Hände in ihre Hitze gleiten. Draußen stand dürres, totes Gras, und durch die Glasscheibe sah ich unterm Berghimmel den Smog in den Tälern hängen wie Schaum auf einer Brühe, eine einzige, endlose graue Jahreszeit. Aber auf meiner Zunge war es Sommer und Frühling, und die Jahreszeiten erblühten, und Reben rankten hoch. Butter und Früchte: mein Mund ein Obstgarten in der Sonne.

Ich reduzierte die Hitze und ließ das simmernde Kompott langsam abkühlen. Selbst das Warten war süß, ein zartes und längst vergessenes Verlangen, zurückgehalten in meinem Innern, während ich dem Urteil über mein Werk entgegensah.

Als ich aufwachte, war es dunkel, und mein Nacken schmerzte vom Liegen vor dem Ofen. Die Nacht, die tiefe Nacht war hereingebrochen. Es stank versengt, teuflisch. Seelenruhig wurde mir klar, dass ich in der Hölle sein musste, dass der klare Himmel, die Küche, das Obst der Traum einer Toten gewesen waren. Ich war, wo ich zu sein verdiente: in Los Angeles, verbrannt.

Ich stand auf. Das Kompott war zu schwarzem Teer eingekocht. Jemand hatte den Herd ausgeschaltet. Meine Shortcakes waren verschwunden. Ich stolperte aus der Tür und sah in der Auffahrt ein Auto wenden und losfahren.

Halt, schrie ich. Der Wind riss mir die Worte weg. Was mache ich jetzt? Beim Anblick des wegfahrenden Wagens hatten sich meine Lungen plötzlich mit einer so schwarzen, harten Trostlosigkeit gefüllt, dass ich alle Würde vergessend die Auffahrt hinuntergerannt war und gebrüllt hatte, lauter als beim Brief des Rechtsanwalts, so laut, dass es vor meinen Augen flackerte, als meine Stimme über dieses merkwürdige Land hallte: jetzt, jetzt, jetzt jetzt jetzt.

Ein Arm streckte sich aus dem Auto. Breite Schultern, ein heller Anzug. Mein Arbeitgeber – ich wusste, dass er es sein musste – warf etwas in die Dunkelheit. Es war ein Shortcake. Die restlichen prasselten hinterher. Er schien sie nicht probiert zu haben. Und in der unfassbar reinen Bergluft, die jedes Detail in erbarmungsloser Klarheit festhält, sah ich ein einzelnes, schwarzes Auge. Es war nicht das Auge eines Mannes, unmöglich. Es war das Auge eines Störs oder Hais, einer Kreatur der kalten Tiefsee, deren Gestalt seit Millionen von Jahren unverändert war, starr und beharrlich, während um sie herum Äonen zerbrachen. Es war ein Auge, das das Ende der Welt überdauern würde, und ich staune noch immer, wenn ich daran zurückdenke; trotz aller Gegenbeweise bin ich heute noch überzeugt, dass der Tod ein solches Auge nicht besiegen kann. Das Auto verschwand. Ich rang nach Luft. Über mir erschienen die ersten Sterne als weiße Aschepunkte am schwarz verkohlten Himmel. Dazwischen pochte ein dottergelber Mondsplitter. Noch nie war mir alles so nah und so fern erschienen.

Ich lief ihm bis zum Zaun hinterher. Dann blieb ich stehen, stumm, zitternd, machtlos. Der Vertrag war eindeutig: Ohne Erlaubnis durfte ich das Grundstück nicht verlassen.

Nicht, dass ich glaubte, der Vertrag würde noch lange Bestand haben. Als ich in die Küche zurückkehrte, kam mir der Rauch meines Fiaskos entgegen. Meine Eingeweide verkrampften sich bei der Vorstellung, zurückgeschickt zu werden: der Abstieg vom Berg, dann der Flug, dann der betäubende Geschmack des Mungoproteinmehls, das alle notwendigen Nährstoffe enthielt und den Körper jahrzehntelang am Leben halten konnte, Tag für Tag für Tag für Tag. Ich presste die Stirn an das kalte Glas. Da draußen war die Schlucht, der Abgrund, der kühle, schmerzstillende Wind eines viel schnelleren Absturzes. Mein Magen zog sich zusammen.

Zum zweiten Mal schmeckte ich Erdbeeren.

Wenn ich sage, dass ich in Los Angeles aufgewachsen bin, dann meine ich damit eine Ansammlung relativ unbekannter Satellitenstädtchen, in deren Mitte Los Angeles – Glamour, Hollywood, Strandschönheiten – sich dreht. Meine Mutter und ich lebten in Pasaje zwischen den Salat-, Erdbeer- und Mandelfeldern, die diese Traumwelt ernährten. In der Erntezeit wurde jede helfende Hand gebraucht, und wenn das Geld knapp war, übernahm meine Mutter im Pflegeheim Nachtschichten, so dass sie tagsüber mit den Saisonarbeitern auf die Felder konnte. Wochenlang aßen wir wie die Reichen, körbeweise bestes Obst. Es war billig. Erdbeeren mit Sirup, Erdbeeren mit Reis, Erdbeeren in Essig, Chili und Öl, als Saft, als Püree, als Suppe, Erdbeeren im Überfluss, immer im Wettlauf gegen die brennenden, quälenden Frühlingstage, an denen die Sonne kein Traum, sondern eine Strafe war und die Arbeiter Hitzschläge bekamen – und trotzdem wurden die Felder mit Pestiziden besprüht und geschröpft, bis das Land austrocknete und verdorrte und nur noch darauf wartete, in Flammen aufzugehen. Die letzten Erdbeeren der Saison blieben auf den Feldern liegen, überreif und fast flüssig, warm wie Herzblut. Die Sorte trug den Namen Ambrosia, die Nahrung der Götter. Aber die Hybris der Maßlosigkeit führt in den Tod. Man kann erblinden, verrückt werden, in Rot ertrinken. Die zweite Natur von Erdbeeren ist ein Zucker, der zu Fäulnis wird.

Ich erbrach sie eine nach der anderen, unförmig und nicht mehr süß, kleine, gebrauchte rote Herzen.

In der Mitarbeitersuite wartete eine neue Mitteilung auf mich – ein Eindringen in einen Bereich, der sowieso nicht mir gehörte. Bereite für Sonntagabend acht Gänge für zwei Personen vor. Dann werden deine Fähigkeiten abschließend beurteilt.

Und darunter gekritzelt, mit so viel Druck, dass der Stift abgebrochen war: Pass auf, dass du mein Restaurant nicht abfackelst.

Es folgten ein Menü und eine Erklärung, wie man in den Vorratskeller gelangte. Ich roch am Papier, aber der erhoffte Duft war schon verschwunden. Mit vor Kälte blauen Fingern hielt ich die Warnung meines Arbeitgebers gegen eine Lampe, über eine Flamme, vor den bodentiefen Spiegel im Bad. Aber es tauchte keine geheime Nachricht auf. Nur mein eigenes blasses Gesicht.

Und dahinter –

Tastend streckte ich die Hand hinter das Glas. Fühlte Leere. Als ich mit beiden Händen kräftig gegen die Ränder des Spiegels drückte, glitt er zur Seite und gab einen versteckten Raum frei.

Noch heute empfinde ich diesen Raum als ein Auge. Ganz aus Glas wölbt er sich aus der Rückseite des Restaurants und beobachtet mich durch die Jahre. Ich sehe mich selbst in die konvexe, eiförmige Blase krabbeln. Ich sehe die runde Tasche, die wie eine Iris in der Wölbung liegt. Und ich sehe, wie ich durch das Glas unter meinen Knien tief hinunter in den Abgrund blicke.

Hastig kroch ich wieder hinaus.

ZWEI

In dieser ersten Woche rauchte ich jeden Morgen nach dem Aufstehen eine eingeschmuggelte Zigarette – oder auch vier – gegen die Nervosität, lüftete kräftig durch und machte mich, aufgeputscht von Nikotin und Angst, an die Arbeit, um mein Bleiben zu rechtfertigen.

Ich bin eins fünfundfünfzig. Meine Stimme ist nicht laut, und auf andere Menschen wirke ich angeblich nachgiebig. Ich wusste, was es bedeutete, mich in einer Küche beweisen zu müssen, ich hatte oft genug schneller gehackt und länger gearbeitet als die Männer, die mir Herzchen, Süße, Schlampe hinterherriefen. Ich hatte mir die Arme tätowiert und mir einmal sogar eine Glatze rasiert, um die Warnung zu vermitteln, die meine Statur nicht hergab. Mein Beruf war eine undankbare Schinderei, aber einen so gnadenlosen und gespenstischen Test wie in diesem Land hatte ich noch nie zuvor erlebt.

Der Zugang zum Vorratskeller befand sich unter einer Arbeitsfläche, die so rosig war wie rohes Hühnchen. Die teure Marmorplatte schimmerte, als wäre sie feucht. Bei bestimmter Beleuchtung schien sie zu pulsieren wie eine Lunge oder eine Milz. Oder – wenn sie sich öffnete – eine Zunge, die den Weg in den Bauch des Restaurants freigab.

Einhundertsechsundfünfzig rosa Stufen führten in die Tiefe. Kein Aufzug. Das Risiko, sich das Genick zu brechen, gehörte vermutlich zur Inszenierung. Im Vorbeigehen flammten Wandleuchten auf und erloschen wieder. Jedes Mal packte mich die Angst, die Treppe könnte niemals enden und ich müsste in eine Unterwelt hinabsteigen, aus der ich nicht wiederkehren würde. Nie wieder Frühling für mich.

Am Fuß der Stufen, hinter dicken Stahltüren, erblickte ich den wahren Reichtum des Landes.

Andere haben sich darüber geäußert, welche Werte in diesen Räumen voller Getreide, Nüsse und Bohnen lagerten, haben geschätzt, welche Millionenbeträge sich hier in Gläsern mit Foie gras und weißem Spargel versteckten, im Treibhaus unter orangem Licht und in der riesigen Gewürzhöhle. Ich kann keine Zahlen nennen. Ich kann nur erzählen, was ich empfand, als ich die Stirn an einen zehn Jahre gereiften Parmesanlaib drückte, als der Duft von grünem Gras und saftiger Ananas mich auf eine Wiese katapultierte, die nur im Echo, im verklingenden Glockengeläut dieses Aromas existierte. Ich kann erzählen, wie es sich anfühlte, Flaschen mit Wein und Essig in den Händen zu halten, die älter waren als ich selbst, auf den Etiketten die Namen verlorener Traditionen. Und ich kann beschreiben, wie es mir das Herz zerriss, als ich in der Gefrierkammer Hühner, Schweine, Kaninchen, Rinder, Fasane, Thunfische, Störe, Wildschweine paarweise von der Decke hängen sah. In der Oberwelt gab es keine Wildschweine mehr, keine Ölandgänse, keine Haie; am Tag, als ich auf den Berg stieg, starb die letzte wilde Lerche. Da wusste ich, warum der Vorratskeller bewacht wurde, als lagerten hier Gold oder Nuklearwaffen. Er barg etwas noch viel Kostbareres: einen Weg in die Vergangenheit.

Man hatte den Tieren die Haut nicht abgezogen. In der zirkulierenden Luft drehten die Ausgestorbenen sich an ihren Haken und grüßten mich.

Ansonsten begegnete ich in meiner ersten Woche auf dem Berg keinem einzigen Lebewesen. Mein Handy befand sich in einem Tresorraum an der Grenze, und im Restaurant gab es bei allem modernen Glanz keinen Computer und keinen internetfähigen Fernseher. Nur ein Festnetztelefon mit der Aufschrift FÜR NOTFÄLLE. Auch keine Gäste und keine Angestellten. Trotzdem war die Küche jeden Morgen frisch geschrubbt. Eines Tages band ich mir die Schuhe fest zu und nahm die Treppe im Sprint, und da erhaschte ich einen Blick auf eine Gestalt, die aus dem Vorratsraum floh. Als die Frau durch die Tür mit der Aufschrift ZUTRITT FÜR UNBEFUGTE VERBOTEN verschwand, sah sie sich kurz um. Ihr braunes Gesicht war angstverzerrt.

Ich hatte genug Märchen gelesen, um zu wissen, dass man verbotene Räume besser nicht betritt, außerdem hätte der Netzhautscanner mir sowieso keinen Zutritt gewährt. Aber ich wurde die Vorstellung nicht los, dass die Angestellte hinter meinem Rücken irgendetwas Fürchterliches erblickt hatte, für das ich blind war.

In mir wuchs ein Unbehagen, das nicht zu den eleganten Räumen, den üppigen Vorräten, den trägen Sonnenstrahlen der länger werdenden Tage passte. Irgendwann entwickelten diese Dinge selbst sich zur Ursache meiner Unruhe. Nachts hallten unheimliche Geräusche von den hohen Decken. Im übermäßigen Sonnenschein fühlte ich mich beobachtet, ein Präparat unter Glas. Und das Essen – nun ja.

Für das erste Menü verlangte mein Arbeitgeber Gerichte wie Beef Tatar, Vichyssoise, gebratene Gänseleber mit Portwein-Reduktion, Hummer Thermidor, Lammkarree, Mousse au Chocolat. Als hätte er wahllos in einem Kochbuch des letzten Jahrhunderts geblättert, französische Küche für die amerikanische Hausfrau: Beeindrucken Sie Ihre Freundinnen und lassen Sie Ihre Feindinnen vor Neid erblassen! Trotz des gewaltigen Vorrats an Zutaten klammerte das Restaurant meines Arbeitgebers sich wie so viele zu jener Zeit an die üblichen, vertrauten Prestigesymbole. Französische Klassiker mit viel Sahne und Butter, teure Zutaten, nichts als auf den Teller geschaufeltes Geld. Viel Geld: Beim Perfektionieren der Rezepte für das Probeessen warf ich die erlesensten Lebensmittel in den Müll, kübelweise Demi-Glace, Kilos von Filet, Knochenmark, Steinpilze, Terrinen im Gegenwert eines kleinen Vermögens. Die Verschwendung war Frevel. Aber ich konnte nichts davon essen.

Was mit den Erdbeeren passiert war, wiederholte sich mit einem kross gebratenen Rib-Eye-Steak oder glitzernd süßen Butterzwiebeln. Schon der Anblick eines Eigelbs ließ mich würgen. Also trank ich schwarzen Kaffee und knabberte Ingwer. Trockenes Brot, Reis. Als besonderen Genuss glasierte ich Rüben mit Corbezzolo-Honig, der statt nach Zucker nach Tannin, Leder, Asche schmeckt. Und obwohl ich pfundweise Radicchio und Endivien aß, obwohl ich in Chicorée versank, konnte all das meinen Appetit doch nicht stillen. Mein Gaumen sehnte sich nach Bitterem, ein Verlangen, das ich ebenso wenig ergründen konnte wie den Anblick der Frau, die mir aus den vielen spiegelnden Oberflächen des Restaurants entgegensah. Das erbarmungslose Licht offenbarte dunkle Ringe. Matte Erschöpfung. Einen anderen, dünneren, strengeren Mund.

Ich redete mir ein, dass es eine normale Reaktion meines Körpers auf die Entbehrungen der letzten Jahre war. Dass ich den Mangel an Vitaminen und Mineralien ausgleichen musste. So wie Schwangere Essig trinken oder Magnesium lutschen oder Schiffbrüchige nach ihrer Rettung nur kleine Mahlzeiten zu sich nehmen können. Mein Appetit musste erst zurückkehren.

Trotzdem – wenn ich vom Menü für meinen Arbeitgeber gekostet hatte und mir die Sahne und die Fragen nach meiner Zukunft im Magen rumorten, lechzte ich nach einer Prise, einem Hauch, einer Messerspitze Mungoproteinmehl. Dieser metallische Medizingeschmack. Während ich in verwirrendem Überfluss allein durch die Tage trieb, war er unbemerkt zu einer vertrauten Verbindung zur Welt der grauen Teller und leeren Regale, der hungernden Kinder in Louisville und Addis Abeba geworden. Ich stellte mir kleine Gesichter vor, die sich von draußen gegen das Glas drückten und zusahen, wie ich pfundweise Pommes dauphine wegwarf. Der immergleiche Smog, ging mir plötzlich auf, hatte mit seiner Beständigkeit auch Sicherheit gegeben.

Als wollte er mich ärgern, war der Kater beim Essen sogar noch wählerischer als ich.

Ich hatte damals einen Kater. Er war nicht meiner – er hatte meiner Mutter gehört. Ein trauriges, kleines schwarzes Fellknäuel, mit dem mich eine gegenseitige Abneigung verband. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass mein Arbeitgeber ihn ablehnen würde, dann aber die kryptische Zusage erhalten: Biodiversität ist immer willkommen. Und so begleitete mich die Bürde, die ich mir mit neunzehn aufgehalst hatte, auf den Berg.

Ich hatte mir den Kater geschnappt, als ich aus der Wohnung meiner Mutter gestürmt war, einer, wie ich glaubte, phänomenalen Karriere als Köchin entgegen. Ich nahm das Tier und ließ meine Medizinlehrbücher zurück, dabei hätte ich die besser verkauft, und den Kater wollte ich eigentlich zurückbringen. Aber dann bekam ich das Angebot in Upstate New York, dann kamen Lyon und Paris, die Quarantäne in Europa wegen der Vogelgrippe, der Smog, verletzte Eitelkeiten, Stolz, geschlossene Grenzen, und damit hatte es sich. Uns allen – mir, ihr, dem Kater – war klar, dass er zu meiner Mutter gehörte. Egal, wohin ich ihn in meinem Nomadenleben schleifte, er war nie irgendwo zu Hause; er hasste die Mitbewohner, zerfetzte das Sofa oder protestierte nachts mit lautem Gejaule gegen das Klackern der Heizung. Im Laufe der Zeit entwickelte er sich zu einem Ausbruchskünstler. Führte ständig Hunde an der Nase herum, trank aus Pfützen und kam jedes Mal mit Durchfall nach Hause. Er hatte einen empfindlichen Magen und reagierte allergisch auf das meiste Fertigfutter; schließlich gab ich auf, kochte für ihn und sperrte ihn zu seiner eigenen Sicherheit ein, was er mir dankte, indem er auf meine Schuhe pinkelte. Wie gesagt, nicht gerade ein liebenswertes Geschöpf. Als meine Mutter starb – plötzliches Herzversagen, Klappenfehler –, schien der Kater das zu spüren. Beim Anruf des Krankenhauses sprang er wie der Blitz davon, nur um ein paar Meter hinter der Tür vollkommen desorientiert zusammenzusacken. Er kehrte zu mir zurück, aber äußerst widerwillig.

Kurz gesagt, er zeigte mir in aller Deutlichkeit, dass ich eine beständige Enttäuschung war. Wenn meine Essgewohnheiten auf dem Berg merkwürdig waren, musste man seine schon als sadistisch bezeichnen. Er trieb mich in den Wahnsinn, denn er lehnte alles ab: Hähnchenfleisch, frische Milch, Lachsbauch, marinierte und gestampfte Wachteleier, Rebhuhn, Seeohren, Hirschfleisch. In den dunkelsten Momenten glaubte ich in seinem Hungerstreik dieselbe spöttische Herablassung zu erkennen, mit der seine vorherige Besitzerin meinen Beruf als Blödsinn abgetan und mir zu verstehen gegeben hatte, dass ich ihren Ansprüchen nie genügen würde. Der Kater magerte ab. Der Anblick seiner Rippen unter dem Fell kränkte mich so sehr, dass ich Schreianfälle bekam.

Die Lage entspannte sich erst, als er im Vorratskeller einen verlassenen Sicherheitsposten für sich entdeckte. In dem Raum gab es einen uralten Fernseher, eine verstaubte DVD- und Büchersammlung sowie die Übertragung der Überwachungskamera an der Eingangstür des Restaurants. Dort überließ ich den Kater sich selbst. Manchmal wachte ich morgens auf und dachte gar nicht mehr an ihn, an seine schlechte Laune, seine vorwurfsvollen Blicke. Manchmal wachte ich morgens auf in einem Sonnenschein, in dem alles verglühte, als hätte eine Atomexplosion in der Nacht die Welt weggefegt und das Nichts würde sich Stück für Stück ausbreiten, bis auch ich nicht mehr existierte, und das war herrlich.

Sobald ich aber merkte, dass die Sonne auf ihrem Weg über den Himmel erbarmungslos weiterzog, holte ich Rindfleisch oder Crème fraîche oder Estragon aus dem Vorratskeller und fing an zu kochen. Ich bereitete mich auf das Probemenü vor wie ein Gladiator auf den Löwen: wild entschlossen, mit Magenkrämpfen und Todesangst. Ich würgte an dickem Jus, der mir die Speiseröhre verklebte, ich stieß einem Hummer das Messer zwischen die glänzenden Glupschaugen und bekämpfte die Übelkeit, indem ich laut sagte: Ich bin zur Chefköchin geboren.

Am Sonntag zog ich mich zweimal um, aber die Eitelkeit war sinnlos. Meine Arbeitskleidung sah immer gleich aus, sie diente dazu, unsichtbar zu machen. Anders als das Auto, das in diesem Moment vorfuhr.

Ein knallrotes Cabrio brauste auf das Haus zu. Splitt spritzte, als die Reifen zweimal von der Straße rutschten. Mit quietschenden Bremsen kam das Auto zum Stehen, dann kippte ein Zaunpfosten um.

Die junge Frau, die ausstieg, war nicht weniger beängstigend. Oben zotteliger Pelz, unten dünne Beinchen, auf denen sie ein wenig schwankte wie ein Vogel, den der Sturm Tausende Meilen vom Kurs abgetrieben hatte. Nein – als sie gegen den Wind gebeugt über die braune Wiese ging, schienen es nicht Meilen zu sein, sondern Lichtjahre, als wäre sie eine Erscheinung aus der Zukunft, von einem fernen, unwirtlichen Planeten. Sie kam näher, und jetzt sah ich die zehn Zentimeter hohen Absätze, die sie so wanken ließen, den Lippenstift im selben Rot wie ihr Mantel und die kleine Nase, über und über bedeckt mit Sommersprossen, die zu dicken Klecksen ineinanderliefen wie flüssiges Karamell in Sahne. In ihren schwarzen Augen lag ein lebhaftes Strahlen.

Sie kam herein, ohne zu klopfen. In perfektem britischem Englisch sagte sie: Mein Vater hat mir die allerbeste französische Küche versprochen.

Völlig perplex rutschte mir die Wahrheit heraus. Das war gelogen.

Die junge Frau warf den Kopf in den Nacken. Mit einem lauten Jaulen splitterte und barst die glatte Oberfläche: Sie lachte.

Sie hieß Aida, wie die Oper, und ich sagte, ich hätte mal gehört, das sei das italienische Wort für glücklich. Wieder lachte sie. Oh, und so lebe ich auch. Angriffslustig tat sie, worauf sie Lust hatte. Sie setzte sich auf einen Barhocker am Küchentresen und bestand darauf, dass ich ihr das Essen dort servierte. Ihr Vater war geschäftlich aufgehalten worden. Als ich ihr vorschlug, das Menü eine oder zwei Stunden warm zu halten und sie an einen Platz in einem der eleganten Speisezimmer zu führen, zuckte sie nur die Schultern. Wozu soll das gut sein? Der Mann hat keinen Geschmack. Deshalb hat er ja mich zur Beurteilung hergeschickt.

Sie war auf eine wilde Art gierig, die mich nervös machte. In einer Sekunde apathisch, in der nächsten unter Strom, sprühend vor Bewegung. Ihre volle Oberlippe war minimal zu kurz, und der leicht geöffnete Mund schien ständig reden oder essen zu wollen, was sie auch beides ausführlich tat. Sie schob Töpfe zur Seite, um meine Arbeit zu sehen, und griff nach Tellern, ohne um Erlaubnis zu bitten. Sie aß vornübergebeugt, Ellbogen nach außen, ließ mit der gleichgültigen Unappetitlichkeit der Reichen ihre Ringe durch die Sauce schleifen. Aber sie aß. Die Zinken ihrer Gabel kratzten über den Teller. Mit den Fingern wischte sie die letzten Tropfen auf. Dann wandte sie mit genüsslichem Stöhnen den Blick gen Himmel. In meinem gesamten Leben habe ich nie wieder für jemanden gekocht, der so genießen konnte wie sie. Aber als sie nach nur fünfundvierzig Minuten mit den acht Gängen fertig war, lehnte sie sich zurück, knibbelte am Schmutz unter ihren Fingernägeln und sagte: Das war nicht besonders gut, was?

Ich erstarrte. Wäre ich eine Katze gewesen, hätte ich gefaucht.