Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

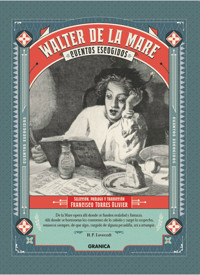

- Herausgeber: Granica

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

En su ensayo "El horror sobrenatural en la literatura", H. P. Lovecraft atribuye a Walter de la Mare una curiosa técnica narrativa, consistente "en transmitir los sentimientos, en el sentido de llevarlos desde el texto a la mente del lector. Y el autor lo consigue de forma soberbia". A la luz de estos relatos sería válido afirmar que esta técnica opera por sugestión y acumulación, en ese delgado confín donde se funden lo real y lo fantasmal. Los relatos incluidos en este volumen fueron seleccionados, traducidos y prologados por Francisco Torres Olivier, uno de los mayores impulsores del género macabro y sobrenatural en lengua castellana. Se incluyen los cuentos más celebrados de De la Mare, esos donde el eco de las palabras resulta, por momentos, más potente que las propias palabras. Walter de la Mare (1843-1956) es dueño de una obra ecléctica: ensayos, poemas infantiles, cuentos de terror psicológico. Las delicadezas campean en su literatura: es el trabajo con las atmósferas aquello que lo alejan de la ortodoxia y las vanguardias para convertirlo, sin eufemismos, en un autor único en su género. Quizás por eso su traductor reconoce su valor y, a la vez, las enormes dificultades de volcarlo al español. Quizás por eso estos relatos son tan usuales en antologías del ámbito angloparlante, y casi inhallables en idioma español. Como fuese, el rescate de estos cuentos cumple en celebrar, con pleno merecimiento, a un autor insoslayable en la literatura fantástica del siglo XX.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

En su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, H. P. Lovecraft atribuye a Walter de la Mare una curiosa técnica narrativa, consistente “en transmitir los sentimientos, en el sentido de llevarlos desde el texto a la mente del lector. Y el autor lo consigue de forma soberbia”. A la luz de estos relatos sería válido afirmar que esta técnica opera por sugestión y acumulación, en ese delgado confín donde se funden lo real y lo fantasmal.

Los relatos incluidos en este volumen fueron seleccionados, traducidos y prologados por Francisco Torres Olivier, uno de los mayores impulsores del género macabro y sobrenatural en lengua castellana. Se incluyen los cuentos más celebrados de De la Mare, esos donde el eco de las palabras resulta, por momentos, más potente que las propias palabras.

Walter de la Mare (1843-1956) es dueño de una obra ecléctica: ensayos, poemas infantiles, cuentos de terror psicológico. Las delicadezas campean en su literatura: es el trabajo con las atmósferas aquello que lo alejan de la ortodoxia y las vanguardias para convertirlo, sin eufemismos, en un autor único en su género. Quizás por eso su traductor reconoce su valor y, a la vez, las enormes dificultades de volcarlo al español. Quizás por eso estos relatos son tan usuales en antologías del ámbito angloparlante, y casi inhallables en idioma español.

Como fuese, el rescate de estos cuentos cumple en celebrar, con pleno merecimiento, a un autor insoslayable en la literatura fantástica del siglo XX.

Índice

CubiertaPortadaSobre este libroEdiciones GranicaCréditosPrefacioEl almendroLa señorita DuveenLa medicinaUn artesano idealLa trompetaLa tía de SeatonQué sueños pueden venirTodos los SantosCreweLa casaSobre Walter de la MareEdiciones Granica

ARGENTINA

Ediciones Granica S.A.

Lavalle 1634 3º G / C1048AAN Buenos Aires, Argentina

Tel.: +54 (11) 4374-1456 - 1158549690

MÉXICO

Ediciones Granica México S.A. de C.V.

Calle Industria N° 82 - Colonia Nextengo - Delegación Azcapotzalco

Ciudad de México - C.P. 02070 México

Tel.: +52 (55) 5360-1010 - 5537315932

URUGUAY

Tel.: +59 (82) 413-6195 - Fax: +59 (82) 413-3042

CHILE

Tel.: +56 2 8107455

ESPAÑA

Tel.: +34 (93) 635 4120

Mare, Walter de la

Cuentos escogidos de Walter de la Mare / Walter de la Mare. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Granica, 2024.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

Traducción de: Francisco Torres Olivier

ISBN 978-631-6544-67-4

1. Literatura. I. Torres Olivier, Francisco, trad. II. Título.

CDD 823

Fecha de catalogación: octubre de 2024

Copyright © Walter de la Mare, 1942© 2024 by Ediciones Granica S.A.

Diseño de cubierta: Christian Argiz

La viñeta incluida en esta edición pertenece a Edmond Adolphe Rudaux (1840-1914).

Selección, prólogo y traducción: Francisco Torres Oliver

Conversión a eBook:Numerikes

ISBN 978-631-6544-67-4

www.granicaeditor.com

Reservados todos los derechos, incluso el de reproducción en todo o en parte, y en cualquier forma

GRANICA es una marca registrada

Prefacio

Sé que lo que vemos y oímos es solo una mínima parte de lo que existe. ARTHUR SEATON

Esas palabras de Seaton a su compañero de colegio podrían servir igualmente de pretexto a la muchedumbre de fábulas espectrales que se han venido contando hasta hoy, y más en concreto a las de los colegas coetáneos de Walter de la Mare que viven, como él, unos tiempos en que los fantasmas adquieren asombrosa vigencia dentro y fuera de la literatura. De ellas, hay que resaltar su condición subjetiva; o sea, su óptica del yo, que siendo uno de los mayores hallazgos en la narrativa, representa para el género fantástico una fuente inagotable de magníficas aberraciones. Por lo que toca al autor, el envite está en escoger asuntos que vayan con la inclinación de su genio, que es lo que les da autenticidad; y Walter de la Mare, que pronto manifiesta un gusto por la fantasía de lo horrible a la vez que siente un amor innato a la belleza, encuentra dos acreditados expertos en el manejo de esas dos materias: Edgar Allan Poe, del que aprende a trabarlas con destreza inigualable, y Henry James, que le enseña a trabajar en su técnica con esmero de orífice.

Y además, o antes de eso, cuenta con un factor que media en su aprendizaje y condiciona su visión de las cosas. Se trata de la Biblia, en la que empieza a bucear a la tierna edad de los cuatro años, cuando al morir su padre, su madre, Lucy, se impone la misión de inculcar en sus hijos una sólida formación religiosa, y adopta la costumbre de reunirlos (¡varias veces al día!) para leerles pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. En esas sesiones, De la Mare concibe una honda devoción por la Biblia, a la que rinde un culto casi fetichista. Ya en la madurez, pasados los cincuenta, aunque ha perdido la fe en sus dogmas, aún le sigue rindiendo considerable respeto atribuyéndole un origen “no del todo humano”.

Walter de la Mare (1873-1956) deja publicados más de mil poemas, varias novelas, ensayos, recensiones, cuentos infantiles y decenas de narraciones teñidas de un sentimiento dramático, a veces doloroso y no exento de significados ocultos, en un lenguaje atento a la sonoridad de la frase, lo que las asemeja a poemas en prosa. De estas, atendiendo a los asuntos que tratan, hemos escogido cinco que convencionalmente se pueden inscribir en el mundo de lo explicable, otras tres que dejan libre acceso a lo que pueda venir de esa supuesta oscuridad que se ha dado en llamar, ad libitum, “el más allá” o “el otro lado”, y dos encabalgadas en el filo entre lo uno y lo otro, y centradas en el presentimiento de lo ominoso.

Las cinco antedichas, aunque en ellas no encuentra sitio lo espectral, participan de la misma atmósfera fatalista. La primera lleva por título “El almendro”. De la Mare la escribe en 1899 y la envía a varias revistas, las cuales no se dignan contestarle. Diez años más tarde, sin embargo, consigue que se la publiquen, y es celebrada como una de las más perfectas en su género —“es preciosa, y admirablemente hermosa”, escribe la novelista y poeta Mary Coleridge—. En ella, una tensión calculada va creciendo de manera gradual hasta culminar en un desenlace que anuda el principio con el fin. Pero al terminar de leerla, uno se siente perplejo ante el título, dado que en la narración se alude levemente al almendro, y solo una vez. Esa mención, sin embargo, que aparenta ser un mero adorno que le viene al paso al autor, tiene para él categoría de símbolo, y es clave en la historia. Así que su biógrafa, en un esfuerzo por orientar su lectura, sugiere la hipótesis más plausible: cuando Walter de la Mare cantaba en el coro de la catedral, su compañero de al lado observó que tenía subrayados en su Biblia diversos pasajes; uno de ellos, del Eclesiastés: «[…] Y florece el almendro; la langosta se arrastra y estalla la alcaparra; el hombre camina hacia su reposo, y sus dolientes lo lloran en la calle».

«Esa imaginería bíblica —comenta Theresa Whistler en La vida de Walter de la Mare— actúa aquí como catalizador; aporta un tono veraz, y proporciona un lustre de realismo». Debo añadir que en la obra de De la Mare, el almendro —el almendro en flor, se entiende— simboliza la pureza y la inocencia.

“La señorita Duveen”, escrita en 1907, ha sido considerada otra joya por la crítica. Nos la ofrece nuevamente en forma de recuerdo. El asunto latente es la ambivalencia de sentimientos de un niño en su insólita relación con una mujer de cabello gris y desanclada del mundo. Un arroyo los une y los separa. Se ha dicho de esta historia que está inspirada en una experiencia personal de Walter de la Mare; y de “este niño”, que es un fiel retrato de su propia infancia.

“La medicina” es una de las narraciones más delicadas que ha escrito De la Mare. Destaca por su sobriedad, es tierna sin caer en sensiblería, y está contada en un lenguaje exento de esa verbosidad que se le contagia durante un tiempo de Henry James, con un equilibro que atestigua su atención al ritmo de lo que acontece en ella.

“Un artesano ideal” fue escrita en 1900. Es quizá la historia a la que más revisiones ha sometido Walter de la Mare. Devoto de la belleza, obsesionado con la perfección y orgulloso de su trabajo con el lenguaje, fue incansable en retocar y pulir sus escritos, ya fuese un poema, un ensayo, un relato o una simple recensión. Hay en ella un personaje cuyo dibujo no acaba de convencerlo y le acarrea quebraderos de cabeza. Finalmente, se la reclaman para una antología de narraciones suyas, lo que le da ocasión para casi reescribirla. Y felizmente, al cabo de treinta años, sale a la luz. En ella exhibe De la Mare otra de sus habilidades: hacer creíble lo que objetivamente se aleja de lo verosímil a una distancia estratosférica.

“La trompeta”, con un epígrafe cargado de sentido y un drama que apenas se insinúa, cuenta la aventura furtiva de dos niños en una iglesia, al amparo de la noche. La escena la preside la figura de un ángel, sin duda inspirada en los que coronan el órgano de la catedral de San Pablo; y estos niños, como el resto de los niños que desfilan en su obra, son otros tantos espejos de su propia niñez.

“La tía de Seaton” es quizá la historia más inquietante de todas. Su delineado recuerda una vez más los preámbulos de Henry James. Alude continuamente a ciertos indicios que Seaton interpreta, en oposición al escepticismo de su camarada, como anuncios de su propio destino. Un tercer personaje —tercero por orden de aparición pero de importancia medular de la historia— ensombrece con su sola presencia el tenso clima que predomina en el episodio, y es la figura de la tía: imponente, distante, voraz, y recluida en su propio cerebro.

A “La tía de Seaton” la acompaña “Qué sueños pueden venir”. Aquí el narrador es Walter de la Mare, el ojo que todo lo ve; y pasa a primer narrador para esbozar las perplejidades de un alma desorientada en una realidad que surge y se deshace en el aire como una nube de vapor, y parece remitir en cierta manera a los mundos oníricos de Hoffmann, y a los más cercanos de Algernon Blackwood.

Lucy ingresó a su hijo Walter, a los diez años, en la escuela de coro de la catedral de San Pablo, de Londres. En ella estuvo hasta los diecisiete. Ese largo internado, en una etapa tan crítica de la vida, había de dejarle recuerdos multivarios, no exentos de encanto al contemplarlos retrospectivamente, pese a la severidad de la disciplina y las consabidas “incidencias” —frecuentes en esas instituciones de aquellos tiempos— de castigos corporales y, en el dormitorio y el patio de recreo, abusos y crueldades que hoy se conocen como acoso escolar. Los acosadores de turno llegaron a hacerle detestar su propio nombre a fuerza de llamarlo sin la ele. Pero a todo se adaptó con el mejor talante; y en medio de tales vicisitudes, hizo dos descubrimientos luminosos. Uno fue, traduciendo un pasaje de la Ilíada, la emoción que transmiten las palabras de un verso leído en voz alta, lo que le despertó una pasión por la poesía. El otro fue la música: un poderoso canónigo había establecido la norma de cantar La Pasión según San Mateo los días Viernes Santos. Al oírla, su emoción fue indecible al principio; pero al llegar al aria de la segunda parte, Erbarme dich, mein Gott (“Señor, ten piedad”), su transporte no tuvo límite; y desde ese instante ninguna composición musical escuchó ni cantó con tanta elevación de alma; y La Pasión según San Mateo se convirtió para él, y para siempre, en la más excelsa de cuantas piezas se han escrito sobre un pentagrama.

Años más tarde, lejos ya de la escolanía, la catedral —sus espacios inmensos y desiertos, sus resonancias y sus luces equívocas— siguió ejerciendo en él una poderosa fascinación. Solía visitarla, sentarse en su cementerio, y dejarse llevar por la imaginación y los recuerdos. En esas contemplaciones solitarias, sin duda debieron de llegarle a su fantasía historias como “La trompeta” y “Todos los Santos”.

En “Todos los Santos”, la vena espectral de De la Mare aborda sin estridencias, en un estilo atenuado, la lenta conversión de un lugar sagrado en antro de potencias demoníacas. Dada la afición de De la Mare a los símbolos, no parece remota la posibilidad de que esta historia encierre una intención alegórica, fruto de experiencias vividas intramuros, y arropada con la visión negativa del Eclesiastés sobre la insignificancia del hombre y la vanidad de los afanes humanos.

“Crewe” es una narración de tercera mano también. La refiere un viajero a quien se la cuenta un desconocido mientras ambos esperan sus respectivos trenes en la famosa estación de Crewe. Las estaciones de ferrocarril, los viajes en tren, los viajeros, tienen un importante papel en la prosa y la lírica de Walter de la Mare, como señala Graham Greene y recoge William Wootten en su glosa del poema The Railway Junction. La técnica es una vez más la aprendida de Henry James, sin complejidades lingüísticas ni tenebrosidades góticas, y con un aroma que recuerda las espléndidas ficciones de Montague Rhodes James.

En último lugar está “La casa”. Es una despedida. En ella, las apariciones son breves, aunque su opacidad a veces las hace menos quiméricas; y son evocadas por su último habitante, un sujeto insignificante que parece sacado de un drama de Ibsen. Al final, es la casa la que…

* * *

Después de su muerte, la estrella rutilante de Walter de la Mare declina. Algunas críticas lo califican de poeta menor —su novela The Return “no es una buena novela”; Memories of a Midget, aunque buena, “es una obra menor”; su poesía rimada es retrógrada… “No parece probable que su reputación como poeta reviva”, apostilla Ángela Carter en su epílogo a Memorias de una enana1—. O sea, lo tildan de “menor” en la acepción que Borges niega adjudicarle a Arthur Machen cuando, al presentarlo, dice de él que es un “poeta menor”; es menor, explica el maestro, únicamente en cuanto a la extensión de la parcela que cultiva, lo que no resta excelencia al modelado del asunto que lo ocupa, el Mal, como potencia demoníaca que se aplica en corromper la carne juntamente con el alma.

En el caso de De la Mare, quienes lo critican le asignan esa acepción adversa; en conjunto, diputan menor su opera omnia porque hunde sus raíces en la tradición, porque hay en ella resonancias tardo-románticas, y porque ignora las teorías de Freud sobre el inconsciente. Aunque me temo que a esa devaluación contribuye en igual medida su rechazo declarado a los modernismos beligerantes de la época: al vorticismo de Ezra Pound, al dadaísmo de Tristan Tzara, al surrealismo de André Breton, al futurismo de Marinetti… todos situados en el polo opuesto a su pensamiento y su escritura, según se expresan, durante la primera mitad del siglo pasado, en sus respectivos manifiestos. Y si bien ha sido encasillado entre los georgianos —fue amigo y gran admirador de Thomas Hardy—, nunca perteneció a ningún grupo ni intervino en foros ni debates literarios o de otro tipo; siempre se mantuvo independiente, y fiel a sus convicciones primitivas. Pero aun en el caso de que fueran fundadas tales críticas, habrá que conceder a estas narraciones la segunda acepción que Borges reclama para Machen; porque son fruto sincero de su inclinación natural, y son sencillas y perfectas en sí mismas, lo que las sitúa en ese nivel que ocupan las de Arthur Machen y las de tantos otros genios de lo espectral.

FRANCISCO TORRES OLIVIER

1 Título original: Memories of a Midget. Traducción de María Luisa Balseiro.

El almendro2

Mi viejo amigo “El Conde”, como solíamos llamarlo, hacía a veces muy extrañas amistades. Solo con que alguien tuviera plausibilidad, un punto de vista, una manía, un entusiasmo, encontraba en él un oyente ávido y estimulante. Y aunque sus descubrimientos lo defraudaban y decepcionaban a menudo, El Conde tenía un corazón a prueba de desengaños duraderos. Confieso, sin embargo, que esos camaradas planetarios suyos eran a veces desconcertantes. Y confieso que cuando lo vi una tarde en la concurrida High Street, del brazo de un compañero aún más raro y voluble que de costumbre… admito que cambié de acera para no cruzarme con la pareja.

Pero los ojos de El Conde habían sido demasiado perspicaces para a mí. Inmisericorde, me echó en cara mi esnobismo. “No sé qué debíamos parecer para que nos evitaras hoy”, dijo; y acogió mis protestas con desdeñosa indiferencia.

Pero a la tarde siguiente salimos a dar un paseo por el brezal; y quizá el sol, o algo del frescor de principios de mayo, le trajo a la memoria otros tiempos.

—¿Te acuerdas, Richard, de ese extravagante amigo mío que tanto escandalizó ayer a tu pulcro sentido del decoro? Bueno, pues voy a contarte algo.

He consignado aquí, lo más exactamente que recuerdo, esa historia de la niñez de El Conde; aunque me gustaría tener el don de mi viejo amigo para estas cosas; entonces, al leerla, tal vez conservara su relación algo del encanto que él le confirió contándomela. Quizá ese encanto resida enteramente en la memoria de su voz, de su compañía, de su amistad. Para revivir eso, ¿qué tarea sería enojosa…?

«La casa de mis primeros recuerdos, la casa que hasta mi última hora en este mundo me parecerá mi hogar, se alzaba en una pequeña y verdeante hondonada al borde de un extenso brezal. Sus cinco ventanas superiores miraban a oriente, hacia el campanario —con veleta— de un pueblecito que se descolgaba por la empinada ladera de la colina. Y paseando por su viejo jardín (¡ah, Richard, la de rosas de azafrán, de alhelíes, de violetas!) podías ver, al final del día, los campos erizados de trigo, y los surcos oscuros donde se acostaba el lucero de la tarde; y un poco hacia al sur, sobre una cresta, un enmarañado bosque de abetos y helechos.

»La casa, el jardín, el huerto profundo y tranquilo, todo había sido regalo de boda a mi madre de una tía abuela, dama muy anciana con una especie de turbante, cuyos ojos sagaces solían observarme desde su retrato —sentado en mi silla alta de mimbre a la hora de comer— con no poca intensidad; a veces, imaginaba, con una pizca de sorna. Allí pasé, con el canto de la alondra y el lamento del viento y la lluvia del otoño, los nueve primeros y largos años del montón inextricable que acumulo. Aun ahora se me acelera el corazón de nostalgia al volver a ver con aquellos ojos inexpertos las nubes sublimes de la tarde, al oír otra vez, como oía entonces, las dos notas minúsculas del piar del verderón desde su ramita. Recuerdo cada habitación de la casa, la escalera empinada, la despensa con una fragancia fresca a manzanas; recuerdo los guijarros junto al fregadero, el pozo, mi viejo cuervo muerto, los olmos añosos, pelados y silbantes; pero lo que mejor recuerdo de todo es el esplendor ilimitado del brezal, con sus matas de tojo y su espeso dosel de aire soleado, asilo de todos los pájaros silvestres de la madrugada.

»Martha Rodd era por entonces una doncellita remilgada, pálida y grave, con unos ojazos contemplativos, puritanos. La señora Ryder, con su estampa rígida y marcial y su retorcido broche de oro, era la cocinera. Aparte de ellas, solo estaban el viejo Thomas, el jardinero (criatura tan ajena a la casa y vislumbrada tan de lejos como una dríada), mi madre, y aquel niño de temperamento bullicioso, de ingenio y estómago y espíritu ansiosos, que era yo. Porque mi padre parecía un mero miembro familiar invitado de la casa, un huésped siempre esperado y acogido con calor, aunque no demasiado deseoso de quedarse. Era moreno, de ojos grises y barbilla larga: una cara excepcionalmente impasible, excepcionalmente inmóvil. Según sugiriera su humor inestable, nuestra pequeña familia se sentía deprimida o desbordante de euforia. Nunca olvidaré el espíritu de alegría que podía generar a su antojo, momentos en que mi madre subía y bajaba la escalera, o no cesaba de cantar en su minúsculo gabinete; y Martha, llena de contento, charlaba y charlaba con la cocinera, al tiempo que vertía salsa de cuando en cuando sobre el solomillo del asador, mientras yo contemplaba la lumbre. Y los largos atardeceres de verano, también, en que mi padre descubría en todo un secreto, una magia, un misterio; o cuando, sentados en el huerto, me contaba historias, con las manzanas verdes encima de nosotros, y más allá de las ramas retorcidas, la primera claridad dorada de la luna. Ahora es ya una vieja estampa, Richard; aunque fiel a su época.

»La voluntad de mi padre, su palabra, su capricho, su ceño: esas eran las tablas de la ley en aquella casa reducida. Para mi madre, era el sentido mismo de su vida. Solo el niño era en cierto modo independiente, curioso, inquisitivo, dócil, callado; aunque empujado a veces a la amargura de una secreta rebelión. Durante la infancia conoció horas de angustia como por suerte no volvieron a traer los años a un corazón que puede analizar tanto como recordar. Sin embargo, también se remansaba allí el manantial de la felicidad de la vida. Entre las matas de tojo estaban las mansiones verdes de las hadas; a lo largo de los surcos, ante sus ojos aventureros, trompicaban gnomos jorobados, saltaban petirrojos encantados, Ariel se triplicaba en los rayos de sol y atisbaba desde las gotas de rocío; y escuchaba el eco de unas aguas distantes y mágicas en la caída de la lluvia.

»Pero mi padre nunca permanecía mucho tiempo en casa. Nada lo satisfacía; tenía que estar por fuerza en el extremo. Y si se veía obligado a ocultar su descontento, había algo tan amargo e imperioso en su silencio, un sarcasmo tan despectivo en su tono, que a duras penas podíamos soportarlo. Y saber la influencia que tenía sobre nosotros solo le servía en tales ocasiones para multiplicar su desdén.

»Recuerdo una tarde de verano en que habíamos estado cogiendo fresas. Yo llevaba un cestito de mimbre y buscaba entre las hojas fragantes, llamando de cuando en cuando a mi madre para que viniese a ver la “tremenda” fresa que había descubierto. Martha se afanaba junto a mí, contrariada porque sus manos no alcanzaban a servir a su amo con suficiente presteza. Y en alocada carrera con mi madre, mi padre nos ayudaba a coger. Cada vez que encontraba una muy madura rodeaba a mi madre con sus brazos para metérsela a la fuerza entre los labios; y con las que estaban picoteadas por los pájaros hacía una ofrenda en verso a Pan. Y cuando el sol descendió tras las montañas y el clamor de los grajos empezó a decaer en las copas de los olmos, tomó a mi madre del brazo y emprendimos la marcha en comitiva a lo largo del sendero serpeante, y por la hierba, entrando con nuestro botín de fruta en el sombrío y fresco corredor. Al entrar en la oscuridad vi a mi madre inclinarse impulsivamente y besarle el brazo. Él le apartó la mano con impaciencia y se metió en su despacho. Lo oí cerrar la puerta. Un momento más tarde pidió que le trajeran velas. Y al observar aquellas otras dos caras en el crepúsculo, comprendí, con la intuición de la niñez, que se había sentido de pronto mortalmente hastiado de nosotros; y me di cuenta de que mi madre compartía mi intuición. Se sentó, y yo junto a ella, en su pequeño gabinete, y cogió la labor. Pero cuando inclinó la cabeza sobre la ropa blanca, su cara había vuelto a perder su lozanía.

»Creo que era más feliz cuando no estaba mi padre; porque entonces, libre de la ansiedad de agradar a su humor cambiante, podía distraerse con esperanzas y preparativos para cuando regresara. Había en el jardín un pequeño cenador, o emparrado, donde se sentaba a solas, mientras las golondrinas daban pasadas en el aire del atardecer. A veces, también, me llevaba a dar largos paseos, escuchando distante mi parloteo, solo para hacerse la ilusión, creo, de que mi padre podía haber regresado de manera imprevista y ahora nos esperaba para darnos la bienvenida. Pero se le disipaban esas figuraciones. Me hablaba con aspereza y frialdad, regañaba a Martha por su embobamiento; y no encontraba sino vanidad y burla en lo que hasta poco antes había sido su ilusión.

»Creo que rara vez sabía dónde estaba mi padre durante sus largas ausencias de casa. Permanecía con nosotros una semana y nos dejaba durante un mes. Ella era demasiado orgullosa y, cuando él estaba, demasiado feliz y esperanzada para preguntarle; y a él parecía encantarle mantener en secreto sus asuntos ante ella. Incluso a veces fingía un misterio cuando no lo había, y se esforzaba en todo para que su carácter y conducta pareciesen quijotescos e inexplicables.

»Así transcurría el tiempo. Sin embargo, daba la sensación de que cada mes que pasaba la casa no era tan animada ni dichosa como antes; algo se iba apagando y desvaneciendo para no volver; el alejamiento se había ahondado un poco más. Creo que la ansiedad acabó por eliminar del espíritu de mi madre incluso la apariencia misma de su antigua alegría. Y selló su corazón a fin de que el amor no la arrojara de nuevo a la intemperie.

»El cinco de noviembre3 me dijo Martha al acostarme que una nueva familia se había mudado al pueblo, al otro lado del brezal. A partir de entonces, rara vez pasó mi padre temporadas fuera de casa.

»Al principio mi madre mostró su contento de mil maneras, con exquisiteces que ideaba y cocinaba, con cintas en su cabello negro, con nuevas canciones (aunque tenía una vocecita muy tenue). Le leía para complacerlo, y me agotaba a mí mandándome recados inútiles para servirlo. Y una palabra de elogio le compensaba muchas horas de trabajo. Pero más tarde, cuando mi padre pasaba noche tras noche fuera de casa, empezamos a verla inquieta y deprimida; y aunque no se quejaba, su semblante ansioso, la continua interrogante de sus ojos, molestaban e irritaban sobremanera a mi padre.

»—¿A dónde va mi padre después de cenar? —pregunté a Martha una noche, cuando mi madre estaba en mi dormitorio doblando mi ropa.

»—¿Cómo te atreves a hacer semejante pregunta? —dijo mi madre— y cómo se atreve usted a hablarle al niño de las idas y venidas del señor?

»—Pero ¿a dónde va? —repetí a Martha cuando mi madre se hubo ido.

»—¡Chis, señorito Nicholas! —respondió ella—, ¿no ha oído lo que ha dicho su mamá? Le disgusta, pobre señora, que el señor no pase un día entero en casa, engolfado como está con las cartas y las cartas y las cartas, todas las noches, en casa del señor Grey. Como que a menudo dan las doce y la una cuando oigo sus pisadas en la grava, bajo mi ventana. Pero, vaya; apuesto a que ella no pretende hablar con rudeza. Los celos son un azote terrible, señorito Nicholas, y no es generoso ni de caballeros provocarlos. A la señora Ryder la mantuvieron viuda los celos, hasta una semana antes de su matrimonio con el segundo.

»—¿Pero por qué tiene celos mi madre de que mi padre juegue a las cartas?

»Martha me deslizó el camisón por encima de la cabeza; “¡Chis, señorito Nicholas!; los niños no deben hacer tantas preguntas. Y espero que cuando se haga mayor, cariño, sea un consuelo para su mamá. Lo necesita, la pobre; bueno que sí; ¡ahora más que nunca!”. Miré inquisitivamente a Martha a la cara; pero ella me tapó los ojos con la mano, y en vez de hacer más preguntas, recé mis oraciones.

»Unos días después de eso estaba yo sentado con mi madre en su cuarto, sosteniendo la madeja de estambre gris para que la devanara, cuando entró mi padre en la habitación y me dijo que me pusiese el sombrero y la bufanda: “Viene conmigo a hacer una visita” —explicó secamente—. Al salir de la habitación oí a mi madre preguntar: “¿A casa de tus amigos, supongo?”.

»—Supón lo que quieras —contestó él—. Oí a mi madre levantarse y salir de la habitación; pero él la llamó otra vez y cerró la puerta…

»La habitación donde se sentaban los jugadores tenía un techo muy bajo. Había un piano cerca de la ventana, una mesa de palo de rosa con un precioso costurero rojo oscuro encima, junto a la chimenea, y a cierta distancia, una mesa de juego con un tapete verde y velas encendidas. El señor Grey era un hombre delgado, elegante, de frente alta y estrecha y dedos largos. El señor Aubrey, el alcalde, era bajo, de cara colorada y algo taciturno. También había un tercer hombre más joven de pelo rubio. Parecían muy amigos, y yo los ayudaba a barajar y a apilar las monedas de plata, y daba sorbitos a la copa de jerez del señor Grey. Mi padre hablaba poco; no me prestaba la menor atención, pero jugaba gravemente con el entrecejo algo fruncido.

»Al cabo de un rato se abrió la puerta y apareció una señora. Era Jane; hermana del señor Grey, me enteré. Se sentó a su mesa de labor y me llamó a su lado.

»—¡Vaya, conque tú eres Nicholas! —dijo—. ¿O eres Nick?

»—Nicholas —dije.

»—¡Por supuesto! —dijo ella sonriendo—; y así me gusta mucho más a mí también. ¡Muy amable de tu parte haber venido a verme! Era para hacerme compañía, porque soy muy boba para los juegos; en cambio, me encanta hablar. ¿Y a ti?

»La miré a los ojos y supe que éramos amigos. Ella sonrió otra vez, con los labios abiertos, y me tocó la boca con el dedal. “Ahora veamos: primero los negocios y… yo después. Como puedes ver, tengo tres clases distintas de dulces, porque, pensé, no tengo ni idea de cuáles le van a gustar más. ¿Lo sabré ahora? Veamos, debes escoger”.

»Se levantó y abrió la puerta de una alacena alta y estrecha, mirando hacia los jugadores al inclinarse. Recuerdo los dulces como si hubiese sido ayer: pequeñas pastas ovaladas marcadas con forma de colmena, flanes y bizcochos con fruta picada, y una gran jarra de cristal llena de golosinas que yo paseé sujeta con ambos brazos alrededor de la mesita cuadrada. Cogí un bizcocho y me senté en un escabel cerca de la señorita Grey; y ella se puso a hablarme mientras trabajaba con sus manos delgadas en el bordado. Le dije mi edad; le hablé de mi tía abuela y de sus tres gatos. Le conté mis sueños, y que me gustaba muchísimo el budín de Yorkshire, “lo de debajo de la carne”. Y le dije que mi padre me parecía el hombre más guapo que conocía.

»—¿Cómo, más guapo que el señor Spencer? —dijo ella riendo, sin apartar los ojos de la aguja.

»Le contesté que los clérigos no me caían simpáticos.

»—¿Por qué? —dijo ella, seria.

»—Porque no dicen la verdad —dije.

»Se echó a reír divertida: “¿Acaso lo hacen alguna vez los hombres?” —dijo.

»Y su voz era tan plácida y musical, y su cuello tan esbelto, que pensé que era una señora muy guapa, admirando especialmente sus ojos oscuros cuando sonreía con alegría y, no obstante, con cierta tristeza; le prometí, además, que si se reunía conmigo en el brezal le enseñaría una madriguera y la “Charca del Molinero”.

»—Y bien, Jane, ¿qué le parece mi hijo? —dijo mi padre cuando íbamos a marcharnos.

»Ella se inclinó sobre mí y me metió una moneda de cuatro peniques en la mano para que me diera suerte. “Me encantan esas monedas, esas preciosas moneditas de cuatro peniques; me gustan más que nada en el mundo —me susurró al oído—. Pero es un secreto”—añadió, mirando por encima del hombro—. Me besó levemente en la coronilla. Yo miré a mi padre entretanto, y me pareció que una leve sonrisa burlona cruzaba por su cara. Pero cuando salimos del pueblo al brezal, a la vacía e intensa oscuridad de la noche, y caminábamos por el sendero entre matas de tojo, unas veces sobre hierba, otras sobre suelo pedregoso, jamás me pareció como entonces tan maravilloso compañero. Me contó pequeñas historias: empezó una docena y no terminó ninguna; y las estrellas, encima de nosotros, parecían una sarta de cuentas, todas de colores brillantes. Nos detuvimos en la oscuridad inmensa, mientras él silbaba la más extraña de todas las viejas canciones: “La canción que las sirenas cantaban”. Se apoderaba de mis ideas y me hablaba como mi doble. Pero al llegar a la verja de casa —qué pronto, pensé con desencanto—, calló súbitamente, se volvió un instante y miró hacia la lejanía, hacia el brezal barrido por el viento.

»—Qué aburrido, insulso y deprimente… —empezó; y dejó escapar una mezcla de risa nerviosa y suspiro—. Escucha, Nicholas —dijo, levantándome la cara hacia la luz de las estrellas—, tienes que hacerte hombre: hombre, ¿comprendes?; sin fanfarronería, sin poses, sin caprichos, y sobre todo, sin fingimientos. Sin fingimientos. Es tu sola y única posibilidad en este plan irrevocable —me estudió larga y atentamente la cara—. Tienes los ojos de tu madre —dijo pensativo—. Y eso —añadió en voz baja—, no es ninguna tontería.

»Empujó la verja chirriante y entramos.

»Mi madre estaba sentada en una silla baja ante un fuego mortecino y melancólico.

»—Bueno, Nick —dijo—, ¿qué tal has pasado la tarde?

»La miré sin contestar. “¿Has jugado a las cartas con los señores, o te has dedicado a la música?”

»—He charlado con la señorita Grey —dije.

»—¿De veras? —dijo mi madre, alzando las cejas—, ¿y quién es esa señorita Grey? —mi padre nos sonreía con ojos centelleantes.

»—La hermana del señor Grey —contesté en voz baja.

»—¿No es su mujer, entonces? —dijo mi madre, lanzando una furtiva ojeada hacia el fuego. Yo miré a mi padre dubitativo, pero no pude alzar los ojos más arriba de sus rodillas.

»—¡Qué boba eres! —dijo él a mi madre con una risotada— ¡vaya puntería! No importa; vamos, sir Nick, corre a acostarte, muchacho.

»Mi madre me agarró bruscamente por la manga al pasar junto a su silla. “¿No me vas a dar un beso? —dijo furiosa, temblándole su fino labio inferior—; ¡tú también! —la besé en la mejilla—. Eso es, cariño —dijo, desdeñosa—; así es como besan los pececillos —se levantó y se echó las faldas hacia atrás—. Me niego a seguir en esta habitación”, —dijo con altanería; y, tras un sollozo, salió a toda prisa.

»Mi padre seguía sonriendo; pero parecía solo una sonrisa que la gravedad se había olvidado de alisar. Se quedó inmóvil, tan inmóvil que temí que fuera a oírme pensar. Luego, con una especie de suspiro, se sentó ante el escritorio de mi madre y garabateó unas palabras con su lápiz en un trozo de papel.

»—Anda, Nicholas; llama a la puerta de tu madre y dale esto. Buenas noches, muchacho —me dio la mano y me sonrió mirándome a los ojos con una especie de súplica muda y generosa que me llamaba claramente a su lado. Yo me apresuré a subir, orgulloso, y entregué su mensaje. Mi madre estaba llorando cuando abrió la puerta.

»—Bien —dijo con voz baja y temblorosa.

»Pero poco después (aún estaba yo en el corredor a oscuras), la oí bajar corriendo; y al cabo de un momento mi padre y mi madre subían juntos cogidos del brazo; y por las animadas palabras y risas de ella pude inferir que no le quedaba la menor sombra de angustia o preocupación.

»Nunca más volví a ver tanta alegría y juventud en el semblante de mi madre como cuando, a la mañana siguiente, se sentó con nosotros a desayunar: la redecilla, los pequeños crisantemos de bronce, su vestido amarillo, la hacían delicada como una miniatura. A cada palabra sus ojos miraban furtivamente a mi padre; su sonrisa fluctuaba, por decirlo así, entre sus pestañas. La veía tan alegre y juvenil y animada que apenas habría reconocido la cara pálida y cansada de la noche anterior. Mi padre parecía encontrar en su animación el mismo placer o alivio que yo, y gozar ejercitando su ingenio para estimular su buen humor.

»Sin embargo, fue solo una fugaz mañana de sol; y al acabar y oscurecerse el breve día, su melancolía invadió la casa. Al atardecer, mi padre nos abandonó a nuestra soledad como de costumbre. Esa noche hubo mucha niebla en el brezal, con una llovizna tenue y cálida.

»Y sucedió que me dejaban cada vez más que me las arreglara solo; y acabé acostumbrándome de tal manera a mi propia compañía y a mis pequeños pensamientos y cuidados, que empecé a mirar la infelicidad de mi madre casi con indiferencia. Aprendí a criticar casi antes de haber aprendido a compadecer. Y creo que no disfruté menos esa Navidad, a pesar de que mi padre se ausentó de casa, y de que todas nuestras pequeñas celebraciones fueran desalentadoras. Tuve montones de golosinas y regalos, y un libro ilustrado de Martha. Tuve un nuevo caballito de balancín (¡qué inmutable me mira su faz moteada a través de los años!). El tiempo era fresco y claro; y el día de san Esteban fui a ver si aún había hielo en la Charca del Molinero.

»Estaba acuclillado en el borde de la charca, rompiendo astillas de hielo con el dedo, cuando oí una voz en el aire callado. Era Jane Grey, paseando por el brezal con mi padre, que me llamaba al verme de lejos inclinado junto al agua.

»—Como ves, he cumplido mi promesa —dijo, tomándome la mano.

»—Pero me prometió venir sola —dije.

»—Bien; así lo haré entonces —contestó, asintiendo con la cabeza—. Adiós —añadió, volviéndose a mi padre—. Tres no son ninguno. Nicholas me llevará a casa para el té, y usted puede pasar a recogerlo al atardecer, si quiere; es decir, si va a venir.

»—¿Me está pidiendo que vaya? —dijo mi padre de malhumor—. ¿Le importa si voy o no?

»Ella alzó la mirada y habló con gravedad: “Es usted mi amigo —dijo—; naturalmente, me importa si está conmigo o no”.

»Él la escrutó a través de sus párpados semicerrados. Tenía la cara ojerosa, ensombrecida de ennui.

»—Qué manera de recalcar las palabras, puntillosa Jane. ¿Acaso cree que estoy aún en los quince? Hace veinte años… Me divierte oírlas hablar, a ustedes las mujeres. Es poco lo que sienten, en realidad.

»—Yo no me considero totalmente desprovista de sentimientos —replicó ella—; pero es usted algo difícil.

»—¿Difícil? —repitió él con sorna. Se contuvo, y se encogió de hombros—. No, Jane, todo está en la superficie; yo me precio de mi indiferencia. Es el único jirón de filosofía que el tiempo no le niega a nadie. Es muy fácil ser un héroe de pega: jovial y entrecano, retórico, dramático… Lo sabe muy bien, ¿verdad? Pero en realidad, la comedia de la vida, cuando uno deja de sonreír, es la menos convincente de las farsas; o se le gasta el oropel, y queda al descubierto la tragedia de pega. De manera que, como digo, seguimos hablando sin sentimientos. Una tras otra, las esperanzas se nos vuelven en contra, nuestras quimeras se destapan como tales, y el misterio se revela como un juego de prestidigitación. Es la edad, mi querida Jane, la edad; lo convierte a uno en piedra. Para ustedes los jóvenes, la vida es sueño; ¡pregúnteselo a Nicholas! —se encogió de hombros y añadió para sí—: Pero acabamos despertando en un jergón miserable.

»—Naturalmente —dijo Jane despacio—, solo está diciendo agudezas y no le importa si son verdad o no, supongo. No sé. Creo que no habla en serio y que no pretende decir nada. No puedo ni quiero creer que sienta usted tan poco…, no puedo —seguía sonriendo; aunque, me dio la impresión, con un brillo de lágrimas en los ojos—. Todo eso no son más que burlas y fingimientos; no somos los miserables esclavos del tiempo que usted quiere hacernos creer. Debe de haber algún medio de vencer los obstáculos —volvió la cara y añadió después, lentamente—: Me pide que sea valerosa, sincera, que hable con el corazón; yo me pregunto: ¿y usted?

»Mi padre no la miraba; no pareció ver la mano que ella medio le tendía, y que retiró rápidamente. “La verdad, Jane —dijo despacio—, es que ahora me da igual la sinceridad. Y en cuanto al corazón, a los cuarenta, es un órgano ya bastante desacreditado. La vida, el pensamiento, el egoísmo, el egotismo, llámelo como quiera, me ha hecho todo el daño que ha podido, y carezco de sentimiento para fingir que no. ¡Y una vez que se han ido la radiante juventud y el sentimiento, querida señora, hay que irse también! La existencia, en lo sucesivo, se revela como una descarada bagatela. Aunque siempre está la posibilidad de torcer a la izquierda, hacia el camino más gris y polvoriento: el olvido —se quedó callado un momento. Un silencio profundo y extraño se asentó en torno nuestro. El aire estaba inmóvil; el cielo invernal indeciblemente sereno. Y otra vez aquella voz baja, desapasionada, prosiguió—: Es cuando todo parece demasiado fácil, demasiado trivial, y no vale el esfuerzo; algo absurdo y estúpido, y demasiado insulso… Ea, Nicholas, cuida de ella; cuídala de los pies a la coronilla. Au revoir. En verdad, casi quisiera que fuese adiós”.

»Jane Grey lo miró con atención. “Yo también —replicó en voz baja—; porque nunca lo comprenderé; tal vez debería renunciar a comprenderlo”.

»Mi padre se volvió con una risa afectada y nos dejó.

»La señorita Grey y yo caminamos despacio entre las heladas espadañas hasta que llegamos al bosque. El helecho y el brezo estaban marchitos. La tierra era oscura y fértil por las lluvias otoñales. Los cónicos abetos apoyaban en el musgo sus ramas verde oscuro. Todo estaba ahora en completo silencio en el atardecer invernal. A lo lejos se elevaban lentamente los grajos chillones y se posaban en la tierra arada; arriba, en el cielo pálido, pasaron unos cuantos con las alas despeluchadas.

»—¿Qué ha querido decir mi padre con que quisiera que fuese adiós? —dije.

»Pero mi compañera no contestó con palabras. Me apretó la mano: parecía muy esbelta y graciosa andando a mi lado por una tierra endurecida. En mi imaginación, mi madre era ahora pequeña y torpe junto a ella. Le hice preguntas sobre el hielo, sobre el cielo rojo, y si habría muérdago en el bosque. A veces ella, también, me hacía preguntas, y cuando se las contestaba, nos mirábamos y sonreíamos; y parecía que le pasaba como a mí, que lo hacía de pura alegría de encontrarme en su compañía. A mitad de nuestra marcha hacia “Los Espinos” se inclinó, en el frío crepúsculo, y poniéndome las manos sobre los hombros: “Mi querido, mi querido Nicholas —dijo—, tienes que ser buen hijo con tu madre… valiente y cariñoso. ¿Lo serás?”.

»—Él casi nunca habla con mi madre, ahora —contesté instintivamente.

»Apretó sus labios sobre mi mejilla y noté la suya fría contra la mía; y me rodeó con sus brazos. “Dame un beso —dijo—; tenemos que portarnos lo mejor posible; ¿verdad que sí?” —suplicó, reteniéndome todavía. Miré con tristeza hacia la creciente oscuridad. “Es fácil cuando se es mayor” —dije yo. Ella rió y me besó otra vez; y entonces nos cogimos de la mano y echamos a correr, hasta quedarnos sin aliento, hacia las luces lejanas de Los Espinos…

»Llevaba yo un rato en la cama, despierto bajo las mantas, cuando entró mi madre, suavemente, de la oscuridad a mi cuarto. Se sentó en el borde de la cama, respirando con agitación.

»—¿Dónde has estado toda la tarde? —dijo.

»—La señorita Grey me pidió que me quedase a tomar el té —respondí.

»—¿Acaso te he dado yo permiso para ir a tomar el té con la señorita Grey?

»No contesté.

»—Si vuelves a esa casa otra vez, te daré. ¿Me oyes, Nicholas? Si vuelves a ir sin mi permiso, solo o con tu padre, te daré. Hace mucho que no has recibido un azote, ¿verdad? —no podía ver su cara, pero tenía la cabeza inclinada sobre mí en la oscuridad, sentada, casi encogida, en el borde de la cama.

»No contesté. Pero cuando se hubo ido sin darme un beso, lloré en silencio sobre la almohada. Algo había alzado el vuelo súbitamente de la memoria para no volver a cantar nunca más. La vida se había vuelto un poco más fría y extraña. Yo había sido mi principal compañía; ahora, otra barrera sentimental se había levantado entre el mundo y yo que ni su impasibilidad ni mi comprensión eran capaces de derribar.

»Apenas pasaba ahora una semana sin que surgiera una discusión violenta. Yo andaba escabulléndome continuamente del escándalo de voces airadas, temeroso de convertirme en blanco de los serenos sarcasmos de mi padre, de las iras y desesperados remordimientos de mi madre. Él no se dignaba defenderse ante ella; nunca discutía con ella; se limitaba a encogerse de hombros, a negar sus acusaciones e ignorar su enojo; se esforzaba en mostrar su fría indiferencia, en ocultar por todos los medios a su alcance su hastío interior y su malhumor. Como es natural, yo percibía eso solo vagamente, aunque con toda la certera intuición infantil, si bien rara vez sabía la causa de mi desventura; y seguí queriéndolos a mi manera egoísta, sin una pizca menos.

»Finalmente, un día de san Valentín, las cosas empeoraron como nunca. Mi padre siempre había tenido la costumbre de colgarle a mi madre un regalo en el pomo de la puerta de su pequeño gabinete: un collar de perlas, un abanico, un libro de poesías… lo que fuese. Esa mañana bajó ella temprano y se sentó junto a la ventana a ver caer la nieve. No dijo nada durante el desayuno; solo fingió comer, alzando los ojos a intervalos para mirar a mi padre con extraña intensidad, como con odio, dando golpecitos con el pie en el suelo. Él no hacía caso; seguía callado y sumido en sus propios pensamientos. Creo que no había olvidado el día que era, ya que mucho después descubrí en su viejo escritorio una pulsera que había comprado solo una semana antes con el nombre de ella escrito en un trozo de papel, dentro del estuche. Sin embargo, era la ausencia de ese pequeño regalo, al parecer, lo que había puesto furiosa a mi madre.

»Hacia el atardecer, harto de la casa, harto de estar solo, salí desganadamente a jugar un rato en la nieve. Entré cuando se hizo de noche y oí voces airadas en la oscuridad. Mi padre salió del comedor y me miró en silencio, detenido ante la lobreguez invernal. Mi madre lo siguió. Aún puedo verla ahora, apoyada en la puerta, blanca de furia, con los ojos en círculos y entenebrecidos por los continuos disgustos, la mano temblorosa.

»—Aprenderá a odiarte —espetó en voz baja, apagada—. Le enseñaré sin descanso a odiarte y despreciarte como yo… ¡Ah, te odio y te desprecio!

»Mi padre la miró serena y profundamente antes de contestar. Cogió un sombrero y lo alisó con la mano. “Muy bien, tú has elegido —dijo con frialdad—. Siempre lo has hecho tú. Has exagerado, has desvariado, y ahora has dicho algo que no se puede retirar ni olvidar. Aquí está Nicholas. Pero no creas que voy a defenderme. No tengo nada que defender. No pienso en nadie más que en mí…, en nadie. Intenta comprenderlo tú: en nadie. Quizá, tú misma…, nada más que… Pero otra vez las palabras, ¡la penosa vuelta a empezar! —hizo un gesto singular con la mano—. En fin: la vida es… ¡Bah! He terminado. Dejémoslo —se quedó mirando hacia fuera de la puerta—. Vaya, está nevando” —dijo para sí.

»Durante toda la noche anterior y todo ese día había estado cayendo nieve sin cesar. El aire era frío e invernal. Yo no era capaz de distinguir nada, más allá de la entrada, aparte de una lóbrega acumulación de nubes en el aire crepuscular, ahora enturbiado por el movimiento laberíntico de la nieve. Mi padre se volvió para mirar un instante hacia la casa, y luego hacia mí, creo, con una especie de extraña y grave seriedad. Pero salió, y sus pasos se apagaron enseguida.

»Mi madre me miró con espantada perplejidad, con los ojos desorbitados de terror y remordimiento. “¿Qué?, qué?” —exclamó—. Yo me quedé mirándola estúpidamente. Tres copos de nieve se precipitaron juntos, ingrávidos y veloces, en el mal iluminado vestíbulo, desde la negrura del exterior. Se tapó la boca con la mano. Sus dedos parecían sobrecargados, tan delgados eran, con tantos anillos.

»—Nicholas, Nicholas, dime: ¿yo qué he dicho? ¿Yo qué he dicho? —corrió atropelladamente hacia la puerta—. ¡Arthur, Arthur —gritó desde la entrada—, hoy es san Valentín! ¡Eso era lo que quería decir; vuelve, vuelve! —pero quizá mi padre no podía oírla ya; no creo que contestara.

»Mi madre entró indecisa, apoyando la mano en la pared. Y subió lenta y trabajosamente la escalera; mientras seguía yo al pie, mirando desde el fondo del vestíbulo hacia la oscuridad de la noche. Martha subió toda almidonada de la cocina con su vela encendida, cerró la puerta y encendió la lámpara del vestíbulo. Ya salía de la cocina el buen olor del guiso para la fiesta, lo que me levantó el ánimo. “¿Volverá? —dijo Martha, que parecía muy asustada a la luz de la vela—. Ha caído mucha nieve; hay ya cuatro dedos en el alféizar de la ventana. ¡Ay, señorito Nicholas, el mundo es muy difícil para nosotras las mujeres!”. Subió la escalera detrás de mi madre y encendió luces en todas las habitaciones de arriba.

»Me senté junto a la ventana del comedor y me puse a leer mi libro de ilustraciones lo mejor que podía a la luz de la lámpara. Poco después regresó Martha a poner la mesa.

»Hasta donde mi breve memoria podía alcanzar, había sido costumbre nuestra celebrar una comida especial el día de san Valentín. Era el cumpleaños de la madre de mi padre, también. Cuando ella vivía, recuerdo perfectamente que venía a visitarnos con su acompañante, la señorita Schreiner, que me hablaba en un inglés gracioso. El año anterior, este mismo aniversario había propiciado una tierna reconciliación entre mi padre y mi madre, tras una pelea que luego quedó en nada. Y recuerdo que ese día vi las primeras yemas apretadas del almendro. Íbamos a tener un gran pastel adornado como con lentejuelas en el centro de la mesa, y mazapán y pastas, igual que en Navidad. Y cuando la señora Merry vivía en el pueblo, sus preciosas hijitas solían venir también, en un gran carruaje, a pasar la tarde con nosotros, y participar de nuestra comida de san Valentín.

»Pero todo eso había cambiado ahora. Mi entendimiento era más perspicaz, aunque de todos modos seguía siendo torpe en eso; mis esperanzas y mis sueños se habían apagado y decolorado un poco: miraba distraído las ilustraciones de mi libro, vagamente consciente de que sus colores me gustaban menos que en otro tiempo, de que me cansaba verlas, y de que ellas estaban cansadas de verme a mí. Sin embargo, no tenía otra cosa que hacer, así que seguía hojeando aburridamente las páginas ilustradas.

»Hacia las siete, mi madre me mandó llamar. La encontré sentada en su habitación. Había velas encendidas delante del espejo. Estaba ya con su elegante vestido de seda negro; se había puesto el collar de perlas. Empezó a cepillarme el pelo, rizando las puntas más largas con los dedos, que se había humedecido en la jofaina rosa, uno de los primeros objetos en los que había fijado yo los ojos en este mundo. Me puso una blusa limpia y mis zapatos de hebilla, hablándome entretanto casi como si me contase un cuento. Luego se miró larga y seriamente en el espejo, alzando la barbilla con una sonrisa, como tenía costumbre, mientras hablaba. Yo vagué por la habitación, señalando con el dedo las cajitas y bibelots que había sobre el tocador. Desafortunadamente, derribé uno de ellos, un frasco que contenía agua de rosas. Se derramó la colonia e impregnó el aire cálido con su fragancia. “¡Tonto, vaya niño más torpe!”, dijo mi madre, y me dio una palmada en la mano. Más por la vejación y el aburrimiento que por el dolor, me eché a llorar. Y entonces, con infinita ternura, apoyó la cabeza sobre mi hombro. “Mamá no puede pensar muy bien ahora”, dijo, y se echó a llorar en silencio tan desconsoladamente que enseguida me preparé para zafarme y echar a correr en cuanto aflojase su abrazo.

»Subí despacio al dormitorio de Martha, me arrodillé sobre una silla de mimbre y me asomé a la ventana. Había cesado de caer copos, aunque el nevado brezal estaba cubierto de niebla. En lo alto, las nubes habían abierto, apartándose de debajo de las estrellas; estas temblaban vivamente en sus constelaciones, y aquí y allá ardía alguna aislada con una luz más grande e intensa que el resto. Pero aunque no me cansaba mirar desde la ventana, empezaron a dolerme las rodillas; y la pequeña habitación estaba muy fría y callada, tan cercana al cielo. Así que bajé al comedor, que tenía los siete candeleros encendidos; con lo que su resplandor resultaba deslumbrante a mis ojos, que venían de la oscuridad. Mi madre estaba arrodillada en la alfombra, delante de la chimenea. Parecía muy pequeña; incluso enana, pensé. Miraba las llamas fijamente; por el borde del vestido le asomaba un zapato curvado, y su barbilla descansaba sobre una mano.

»Inspeccioné la mesa, con sus jaleas y dulces y frutas escarchadas; y empecé a sentir hambre, tan apetitoso era el olor a pavo asado que llegaba de abajo. Martha llamó a la puerta cuando el reloj dio las ocho.

»—La cena está lista, señora.

»Mi madre lanzó una mirada fugaz al reloj.

—Dígale a la señora Ryder que espere un poco, un poquitito más; el señor estará de vuelta en un minuto —se levantó y puso el rosado en el hogar, a cierta distancia del fuego.

»—¿Es mejor un poco templado, madre?

»Me miró con ojos asustados, y asintió. “¿Has oído algo, Nicholas? Corre a la puerta a mirar. ¿Era ruido de pasos?”.

»Abrí la puerta de fuera y escruté la oscuridad; pero parecía que el mundo acababa allí, con el calor y la luz: más allá solo podía extenderse el invierno y el silencio; una región que, aunque me era familiar, ahora pareció aterrarme como un inmenso mar.

»—Ha dejado de nevar —dije—; pero no hay nadie; nadie en absoluto, madre.

»Las horas transcurrían pesadamente de cuarto en cuarto. Había que sacar el pavo del horno, me apenó oír, y dejarlo enfriar en la despensa. Me dijeron que me sirviese lo que quisiera de las temblonas jaleas y del delicioso blanc-manger. Ya la siguiente hora que daría serían las doce. Yo tenía malestar, aunque aún me sentía con hambre y estaba cansado. Las velas empezaban a arder muy bajas. “Déjeme un poco de luz aquí, entonces —dijo finalmente mi madre a Martha—, y vaya a acostarse. Tal vez el señor no ha encontrado el camino de regreso, con la nieve”.

»—Perdone que me entrometa, señora, pero no le hace nada bien permanecer levantada más tiempo. Puede que el señor no vuelva hasta por la mañana. Y no cumpliría yo con mi deber, señora, si no dijera lo que pienso. Y precisamente en estos momentos.

»—Muchas gracias, señora Ryder —contestó mi madre con sencillez—; pero preferiría no acostarme aún. El brezal es un paraje muy solitario de noche. Pero no necesitaré nada más, gracias.

»—Bien, señora; yo ya he dicho lo que tenía que decir y he cumplido con mi conciencia. Le he subido este vaso de vino caliente con especias; si no, le va a dar un mareo o algo, de cansancio.