14,99 €

Mehr erfahren.

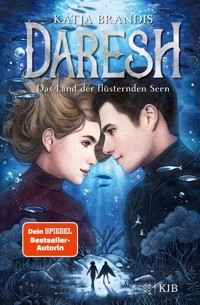

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Daresh

- Sprache: Deutsch

Ganz Daresh ist in Aufruhr: Der wichtigste Vermittler der Regentin wurde ermordet – und ein Storchenmensch soll der Täter sein! Dareshs Tierwesen sind auf der Flucht vor der Rache der Menschen. Jetzt kann nur Rena helfen, die dem Land schon einmal den Frieden gebracht hat. Gemeinsam mit dem Storchenjungen Ruki reist sie nach Vanamee, ins geheimnisvolle Land der Seen. Bei ihrem Auftrag soll ihr der charismatische Tjeri helfen, ein Agent der Wassergilde. Kann Rena ihrem neuen Gefährten trauen? Und wird es ihr gelingen, die Hintergründe des Mordes zu enträtseln und die Geheimnisse der Halbmenschen zu ergründen? Das Finale der faszinierend-phantastischen Trilogie von Bestsellerautorin Katja Brandis

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 449

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Katja Brandis

Daresh

Das Land der flüsternden Seen

Band 3

Biografie

Katja Brandis, geb. 1970, studierte Amerikanistik, Anglistik und Germanistik und arbeitete als Journalistin. Sie schreibt seit ihrer Kindheit und hat zahlreiche Romane und Sachbücher für junge Leser*innen veröffentlicht, darunter die Bestsellerserien »Woodwalkers« und »Seawalkers«. Sie lebt mit Mann, Sohn und drei Katzen in der Nähe von München.

Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden Sie unter www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2023 Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Max Meinzold in Zusammenarbeit mit Dahlhaus & Blommel Media Design, Vreden

Coverabbildung: unter Verwendung einer Illustration von Anna Dittmann

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-7336-0434-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

I. Teil Lixantha

Prolog

Unerwarteter Besuch

Der Dschungel

Hilfreich und tödlich

Der Gesang der Wälder

Kontakt!

Höhenangst

Zurück in der Felsenburg

Schwarzfeder

Macht

II. Teil Seenland

Tjeri

Schöne Lügen

Unter Wasser

Aus dem Hinterhalt

Das Nest

Kräftemessen

Der Klang der Seen

Enthüllungen

Der Lohn der Neugier

III. Teil Der Smaragdgarten

Renas Fund

Die wahre Bedeutung von Angst

Fremdes Element

Während ihr schlieft

Der Sumpf

Ausgeliefert

Die letzte Spur

Durch die Dunkelheit

Der Smaragdgarten

Die Seele von Daresh

Auf Leben und Tod

Das Schwert im Turm

Danksagung

I. Teil Lixantha

Prolog

Er war gerne bei Nacht draußen. Wie alle Menschen der Erdgilde sah er gut im Dunkeln, und das schwache Licht der Sterne reichte aus, um den Pfad zu erkennen. Doch langsam wurde ihm mulmig zumute. Sie waren schon eine ganze Weile unterwegs, und noch immer wusste er nicht, was genau ihr Ziel war.

Rechts von sich spürte er eine Luftbewegung. Sein Begleiter hielt sich mit kräftigen Flügelschlägen neben ihm in der Schwebe. Er wirkte nervös. Auch das war seltsam.

»Wurzelfäule und Blattfraß, warum sagst du mir nicht einfach, was du mir zeigen willst, Ii’beru«, sagte der Mann. »Dann komme ich morgen früh noch mal her und schaue es mir in Ruhe an.«

Die hohe, pfeifende Stimme des Storchenmenschen. Er bemühte sich, Daresi zu sprechen. »Niiiiemals, nur heute siiiehst du es, heute.«

»Na, dann ist es hoffentlich so wichtig, wie du sagst.« Der Mann entschied, in zehn mal zehn Atemzügen umzukehren. Er hätte seinem Instinkt vertrauen und in der Burg bleiben sollen. Doch was tun gegen die Neugier?

Du hättest wenigstens ein paar Farak-Alit mitnehmen können, schalt er sich. Ihn und die anderen Ratsmitglieder zu beschützen war schließlich ihre Aufgabe. Besonders ihn. Jeder wusste, dass er – einer der wichtigsten Menschen Dareshs – nie eine Waffe trug.

Er kannte diesen Pfad. Es war der Weg zum südlichen Gipfel. Eine trostlose Gegend, besonders für einen Erdmenschen. Dort war nichts, keine einzige lebende Pflanze, nur nackter Fels. Vielleicht hat die Sippe des Storchenmenschen ein Nest dort, eine Zuflucht für schwere Zeiten, dachte er. Es kann ja sein, dass einer seiner Brüder etwas Wichtiges beobachtet hat und dorthin geflüchtet ist. Kurz war er stolz darauf, dass der Halbmensch ausgerechnet zu ihm gekommen war. Ihm vertraute und sonst keinem. Doch nach wenigen Atemzügen verwarf er auch diese Idee, so wie er schon hundert andere verworfen hatte. Er musste sich einfach überraschen lassen.

Sie kamen an eine Biegung. Immer schmaler wurde der Pfad, er lief nun an einer Felswand entlang. Rechts davon der Abgrund. Er versuchte nicht hinzuschauen. Konzentrierte sich darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Gab schließlich auf und presste sich gegen den rauen, feuchtkalten Felsen. Schloss die Augen. Atmete tief durch. Nein, dachte er. Das reicht. Es ist zu viel verlangt.

Täuschte er sich, oder rief jemand seinen Namen – eine menschliche Stimme? Waren ihm ein paar Soldaten gefolgt? Er öffnete die Augen und sah den Schein von Fackeln. Jemand kam den Weg hinauf, Männer in der Uniform der Wache. Genau zur rechten Zeit. Er entspannte sich wieder.

Der Halbmensch kam näher heran. Er landete auf dem schmalen Sims neben ihm, so dass seine Federn seinen Körper streiften. Was war nur los mit diesem Kerl? Wieso zögerte er jetzt, blickte ihn fast hilfesuchend an? Der Storchenmensch setzte dazu an, etwas zu sagen. Schien sich dann zu entscheiden. Seine pfeifende Stimme rief »Seraf’tolai!«, und der Mann spürte einen Stoß. Er war zu überrascht, um Widerstand zu leisten, um sich an den Fels zu klammern. Sein Körper kippte, zog ihn hinunter ins Nichts. Einen furchtbaren Moment lang wusste er, dass er gleich sterben würde.

Dann war die Welt nur noch Luft, die an ihm zerrte, das Hämmern seines Herzens, explodierende Dunkelheit.

Unerwarteter Besuch

Relvo war ein kleines Dorf mitten im Grasmeer, das sich sanft wogend um die Siedlungen erstreckte. Still war es hier nie, denn die Halme – drei Menschenlängen hoch – rauschten ohne Unterlass im Wind. Ein paar hundert Menschen der Luftgilde lebten in Hütten aus geflochtenen Halmen, in denen es immer ein wenig nach trockenem Gras, Sonne und Lehmstaub roch. Neben jeder Hütte surrte ein Windrad mit den Farben des Bewohners. Auch Rena hatte ihr eigenes Farbmuster bekommen, als sie damals hierhergezogen war.

Rowan, mit dem sie noch immer befreundet war, hatte einen Handelsposten übernommen und lebte mit seiner neuen Gefährtin eine Tagesreise weiter im Süden. Doch Rena hatte es hier in Relvo besser gefallen, obwohl sie das einzige Mitglied der Erdgilde in der Gegend war. Nicht selten sehnte sich Rena nach ihrer Heimat, dem Weißen Wald, zurück, aber es war auszuhalten.

Sogar einer ihrer Freunde, der junge Iltismensch Cchrlanho, hatte sich hier mit seinem Weibchen angesiedelt, weil er gerne in Renas Nähe war. Mühsam hatte sich Cchrlanho im teils trockenen, teils sumpfigen Boden um das Dorf herum einen Bau gegraben und ihn von innen mit bunten getrockneten Pflanzen dekoriert. Rena ging oft zu ihm, um sich mit ihm zu unterhalten und mit den Welpen zu spielen.

»Stark und frech sind sie, frech, genau wie ich früher«, sagte Cchrlanho stolz, während die Kleinen auf ihm herumkletterten. Sie waren ein paar Monate alt und hatten schon das typische braun- und beigefarbene Fell aller Iltismenschen.

»Aber dein Sohn kaut dir gerade das Ohr ab – oder so sieht es zumindest aus«, gab Rena zu bedenken.

»Stark und frech«, wiederholte Cchrlanho und schüttelte sich. Der Welpe, der sich an seinem Ohr zu schaffen gemacht hatte, kollerte zu Boden. Sein zartes Kindergesicht leuchtete vor Vergnügen.

»Cchrena, magst du etwas von unserem Fang?«, fragte sein Vater. »Drei fette Vögel, gestern, lecker, sehr lecker!«

»Aber nur, wenn du dafür ein paar von meinen selbst gezogenen Ranken nimmst«, lachte Rena, die sich wie alle ihre Gildenbrüder und -schwestern von Pflanzen ernährte.

Ihr machte es auch Spaß, bei der Storchenmensch-Kolonie des Dorfes vorbeizuschauen. Den normalen Bewohnern von Relvo gönnten die gefiederten Halbmenschen kaum einen Blick. Doch sobald sie Rena sahen, strahlten sie und winkten. »Gegrüßt seist du!«, sagten sie in ihrer Sprache, die Rena als einziger Mensch in Daresh verstand. »Möge die Luft dich tragen!« Oft flatterten einige von ihren Nestern herunter, um einen kleinen Plausch mit ihr zu halten. Rena hörte ihnen gerne zu. Sie erzählten sich lange Geschichten, in denen wenig passierte, und spotteten über die Dinge, die sie im Dorf beobachteten.

Die Körper der Storchenmenschen waren menschlich, wenn auch dünn und zerbrechlich wie Skelette. Kopf und Nacken waren mit kurzem, weichem Gefieder bedeckt, aus ihren Armen und Unterschenkeln wuchsen schwarz-weiß gemusterte Federkiele. Es sah prächtig aus, wenn die Storchenmenschen mit ihren großen Schwingen über die Siedlungen glitten.

Ja, es lebte sich gut im Grasmeer.

Doch dann kam der Tag, an dem die Halbmenschen das Dorf verließen. Als Rena aufstand und gähnend vor ihre Grashütte trat, sah sie gerade noch, wie die letzten beiden Storchenmenschen ihre Schwingen ausbreiteten und sich bereitmachten zum Wegfliegen. Verdutzt sah Rena zu, wie sie sich duckten und mit gewaltigen Flügelschlägen in die Luft katapultierten.

»He, wo wollt ihr hin?«, rief sie ihnen zu. Doch diesmal gaben sie keine Antwort. Ihre Gesichter waren grimmig und verschlossen.

»Verstehst du das?«, fragte Rena ihre Helferin Marja, ein Mädchen aus dem Dorf. Sie gehörte zur Luftgilde, die mit den Storchenmenschen verbündet war.

Doch das Mädchen zuckte nur ratlos die Schultern. »Sie haben nicht gesagt, wo sie hinfliegen. Es ist seltsam. Niemand kann es sich erklären. Auch die Katzen- und Iltismenschen sind verschwunden.«

»Was?!«

Rena eilte nach draußen, zu Cchrlanhos Bau am Rande des Dorfes. Tatsächlich – keiner der Iltismenschen war zu sehen. »Cchrlanho, ich bin’s!«, rief Rena und spähte in den Bau hinunter, der verlassen in der Sonne lag. Staubteilchen flirrten in der Luft, die hier ein bisschen nach Raubtier und ranzigem Fell roch. Keine Antwort.

Verblüfft setzte sich Rena auf den Boden. Wo war er? Er konnte nicht auf der Jagd sein, noch nie waren er und sein Weibchen gleichzeitig weg gewesen. Und es sah so aus, als hätten sie auch ihre Welpen mitgenommen. Was konnte passiert sein? Und wieso hatte ihr Freund nichts gesagt?

Langsam ging Rena zu ihrer Hütte zurück. Obwohl es früh am Tag war, hatte sie schon Gäste. Zu Anfang war es ihr peinlich gewesen, dass Leute aus weitem Umkreis zu ihr kamen, damit sie sie beriet oder einen Streit schlichtete. Seit sie zu allen Gildenräten gereist und sie zum Frieden überredet hatte, war sie eine bekannte Vermittlerin – und niemand störte es, dass sie erst achtzehn Winter alt war.

Heute warteten zwei junge Leute, eine Frau mit Kind …

… und eine Gestalt, in einen dunkelblauen Umhang gehüllt, die Kapuze über das Gesicht gezogen. Rena runzelte die Stirn. Wer konnte denn das sein? Sah nicht so aus wie ein Mensch der Luftgilde.

»Kann ich Euch helfen?«, fragte Rena den Fremden.

Die Gestalt nickte und schlurfte ohne ein Wort in ihr Besuchszimmer hinüber. So langsam wurde dieser Fremde Rena unheimlich. Er ließ sich einen Becher Cayoral einschenken, nickte einen kurzen Dank und sah sich gründlich in ihrer Hütte um.

Rena wurde unruhig. »Wer seid Ihr? Habt Ihr es nötig, Euch zu verbergen?«

Als Antwort warf der Mann die Kapuze nach hinten, und zum Vorschein kamen kurz geschorenes graues Haar und heitere stahlblaue Augen, die von Fältchen umgeben waren. »Ich dachte, ich tarne mich ein bisschen … man weiß ja nie, wie die Leute der Luftgilde auf Fischköpfe wie mich reagieren …«

Rena erkannte ihren alten Freund aus der Wassergilde sofort. Obwohl fast ein Winter vergangen war, seit sie ihn zuletzt gesehen hatte, und er sich seither einen Bart hatte wachsen lassen. Wilde Freude durchschoss sie. »Dagua!«, rief sie und umarmte ihn.

Dagua ke Vanamee war Mitglied im Rat der vier Gilden und lebte in der Felsenburg, dem Herrschaftszentrum Dareshs. Kennengelernt hatte sie ihn, als er mit ihr und ihren Freunden Alix und Rowan durch die Provinzen gereist war.

»Wie hast du mich gefunden?«, fragte Rena.

Dagua lächelte. »Wir wissen schon lange, dass du hier bist. Es wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, dass die Regentin dich beobachten lässt. Sie hasst dich noch immer.«

»Ja, ich habe ihre Spitzel im Dorf gesehen.«

Seit ein paar Wintern – seit Renas Reise zu den Gildenräten – hatte die Regentin nicht mehr die alleinige Macht, der neue Rat der vier Gilden nahm gleichberechtigt an der Regierung teil. Seither war das Leben auf Daresh leichter geworden, und ruhiger.

»Was machst du hier?«, erkundigte sich Rena und strich sich das schulterlange, dunkelblonde Haar zurück. »Rat gefällig?«

»Ja, bitte«, sagte Dagua munter und machte es sich in der Mitte des Graszimmers gemütlich. Rena ließ sich ihm gegenüber im Schneidersitz auf den graugrünen, nach Heu duftenden Matten nieder.

»Geht es dir gut? Wie lebt es sich allein? So schade, dass es mit Rowan nicht geklappt hat.«

»Ach, es geht mir ganz gut«, sagte Rena und wechselte schnell das Thema, damit er ihr nicht anmerkte, wie einsam sie sich manchmal fühlte. So viele Leute auch zu ihr kamen … sie alle gingen wieder ihrer Wege, nachdem Rena ihnen geholfen hatte. »Was gibt’s Neues aus der Felsenburg?«

»Nichts Gutes. Und ich fürchte, dass du die Einzige bist, die uns helfen kann.«

»Im Ernst? Was ist denn passiert?«

»Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Ennobar ist ermordet worden.«

»Ermordet?! O nein.« Rena spürte Tränen in ihre Augen drängen. Ennobar, ihr Mentor! Tot! Er war der Hauptvermittler der Regentin gewesen, einer der einflussreichsten und beliebtesten Männer in Daresh. Obwohl er arrogant und kühl sein konnte, hatte das Volk ihn geliebt, weil er immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme der Voll- und Halbmenschen hatte. Nie hatte er vergessen, was Recht und Unrecht war. »Wer hat ihn getötet? Was ist passiert?«

Daguas Augen waren auf einmal hart. »Er ist von der Flanke des Alestair-Berges gestoßen worden. Du kennst sicher den Gipfel südlich der Felsenburg. Der ist verdammt hoch. Er hat es nicht überlebt. Aber das ist nicht mal das Schlimmste.« Dagua seufzte. »Das Schlimmste ist, dass es ein Storchenmensch getan hat.«

»Nein!« Rena starrte ihn an. »Ein Storchenmensch? Das kann nicht sein. Sie sind völlig friedlich. Es gibt Tausende von ihnen hier, und nie ist etwas passiert.«

Plötzlich erinnerte sich Rena, dass alle Halbmenschen gestern das Dorf verlassen hatten – konnte das etwas mit Ennobars Tod zu tun haben?

»Der Täter ist sofort gefangen genommen worden. Leider. Drei Tage später war er tot, weil er jede Nahrung verweigert hat. Der Idiot von einem Kommandanten hatte keine Ahnung davon, dass Storchenmenschen die Gefangenschaft nicht aushalten …«

»Moment«, sagte Rena und schlich sich auf bloßen Füßen zu dem Vorhang, der zu ihren anderen Zimmern führte. Ohne Vorwarnung riss sie ihn beiseite. Vier Dörfler, die sich dahinter gedrängt hatten, kamen zum Vorschein – sämtliche Leute, die eben noch im Empfangszimmer gesessen hatten. Schuldbewusst blickten sie Rena an.

»Würdet ihr bitte morgen wiederkommen?«, sagte Rena streng, und die vier nickten und schlichen sich davon.

»Alle Menschen der Luftgilde sind furchtbar neugierig«, meinte Rena und setzte sich wieder zu ihrem alten Freund. »Jetzt wird sich die Nachricht in allen Dörfern verbreiten.«

»Das geschieht sowieso schon.« Daguas Gesicht war ernst. »Na ja, jedenfalls hat der Storchenmensch, ein Mann namens Ii’beru, nur ein einziges Wort gesagt. Seraf’tolai. Oder so ähnlich. Dann hat er geschwiegen bis zum Schluss. Weißt du, was das Wort bedeuten könnte?«

»Nie gehört«, musste Rena zugeben.

»Man kann es nicht einfach übersetzen, es ist so was wie eine Formel, glaube ich. Weiß auch keiner von der Luftgilde, was das heißt?«

»Nein. So genau kennt niemand die Storchenmenschen. Und fragen kann man sie jetzt nicht mehr. Sie haben sich davongemacht, die meisten sind – von der Felsenburg aus gesehen – nach Osten geflogen, soweit ich gehört habe. Richtung Lixantha-Dschungel. Dort bekommt sie keiner so leicht raus.«

Rena runzelte die Stirn. »Wieso sind sie geflohen? Du hast mir noch nicht alles erzählt.«

Dagua seufzte. »Die Menschen sind wütend, wollen Rache für Ennobars Tod. Einige Nester sind schon von aufgebrachten Dörflern überfallen und zerstört worden. Mehr als ein Dutzend Halbmenschen sind tot. Gelyncht.«

Schockiert blickte Rena ihn an. »O nein!«

»Die Leute drehen durch, weil sie Angst haben«, meinte Dagua. »Wenn die Halbmenschen sich entschließen würden, mit den Menschen abzurechnen, dann hätten wir keine Chance.«

Rena nickte. Sie dachte an die Fangzähne und die gedankenschnellen Reaktionen der Iltismenschen, den muskulösen Leib der Natternmenschen, mit denen sie ihre Beute erdrosselten, und die scharfen Geweihe der Hirschmenschen.

»Du musst herausfinden, was geschehen ist, warum Ennobar sterben musste«, sagte Dagua leise. »Die Halbmenschen verehren dich. Du verstehst als einziger Mensch ihre Sprache, seit du die Quelle berührt hast. Vielleicht reden sie mit dir. Wir haben schon eine Menge versucht. Glaub mir, ich wäre nicht gekommen, wenn wir nicht schon alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hätten. Hilf uns, diesen Mord aufzuklären!«

Die Quelle war ein Stein mit eigenartigen Kräften, den die Regentin unter ihrer Kontrolle gehabt hatte. Vor zweieinhalb Wintern, bei ihrer ersten Audienz in der Burg, hatte sich Rena – damals noch ein Lehrmädchen im Weißen Wald – davongeschlichen, um sich das geheimnisvolle Ding selbst anzuschauen. Die Quelle hatte ihr ganz neue Fähigkeiten geschenkt, sie für immer verändert. Doch Rena hatte auch ihr bisheriges Leben aufgeben und aus dem Dorf fliehen müssen, denn die Regentin hatte schnell herausgefunden, wer ihren kostbaren Stein berührt hatte.

Rena zögerte. »Ich war noch nie im Lixantha-Dschungel. Die Geschichten, die man über ihn hört …«

»Ja, ich weiß. Ich habe selbst mehr als genug gehört und fürchte sogar, dass viele davon wahr sind. Es ist schon ein paar Winter her, dass sich ein Mensch freiwillig da hineingewagt hat.«

»… und von denen sind längst nicht alle zurückgekommen!«

Dagua nickte. »Es ist viel verlangt, das ist mir klar.«

»Bist du sicher, dass die Halbmenschen dort drin sind?«

»Sie sind alle Richtung Dschungel gezogen. Das kann kein Zufall sein.« Abwesend nahm Dagua einen Schluck von seinem Cayoral. »Niemand erwartet von dir, dass du alleine gehst. Willst du ein paar Soldaten als Begleiter? Die Regentin würde sicher ein paar Farak-Alit aus ihrer Elitetruppe dafür zur Verfügung stellen. Ich habe selbst ein paar dabei, plus ein halbes Dutzend Diener. Sie warten vor dem Dorf.«

Rena schüttelte den Kopf, der Gedanke gefiel ihr nicht. »Ich mag mich nicht bedienen lassen, und mit Soldaten konnte ich noch nie viel anfangen.«

»Habe ich mir fast gedacht.« Dagua lächelte. »Aber ich habe noch eine Idee. Vielleicht kann ich Alix überreden, mit dir zu kommen. Wahrscheinlich wird es ihr sogar gefallen, sich diesen eigenartigen Dschungel von innen anzusehen.«

Rena horchte auf. Wie hätte sie Alix vergessen können, ihre temperamentvolle Freundin aus der Feuergilde, eine der besten Schwertkämpferinnen Dareshs? »Weißt du denn, wo sie gerade ist? Der letzte Brief, den ich von ihr habe, ist einen Monat alt. Sie steckt irgendwo im Norden von Tassos.«

»Mehr weiß ich auch nicht. Aber wir werden sie finden und fragen. Wenn sie bereit ist mitzumachen, schicken wir sie direkt zum Dschungel.«

Doch Rena wollte sich nicht zu einer Entscheidung zwingen lassen und wechselte das Thema. »Bleibst du bis morgen? Kann ich dir einen Schlafplatz anbieten?«

»Ja, das wäre nett.« Dagua lächelte. »Meinen morschen Knochen bekommt es nicht mehr so gut, wenn ich draußen auf dem Boden schlafe.«

Während Marja losrannte, um Betten für Dagua und seine Gefolgsleute zu organisieren, holte Rena aus dem Anbau der Hütte ein paar zusätzliche Matten und klopfte sie aus. Staub schwebte auf, es roch nach Erde und Sonne. Rena beschattete die Augen mit der Hand und blickte hinüber zu der Storchenmensch-Kolonie am Rand des Dorfes. Es war so ungewohnt, die Nester verlassen zu sehen. Die Halbmenschen hatten schnell reagiert.

Rena musste sich zwingen, das Gefühl drohenden Unheils abzuschütteln.

In dieser Nacht schlief Rena schlecht. Sie lag lange wach und dachte an ihre Zeit in der Felsenburg und daran, wie sie damals ein paar Tage lang bei den Iltismenschen gelebt hatte, wie sie ihre Verbündeten und Freunde geworden waren. Sie hatten Rena beim Kampf gegen die Regentin das Leben gerettet – mehr als einmal. Es wäre schrecklich, wenn sie nun wieder gejagt werden würden wie Freiwild. Wie damals, als die Regentin noch allein regiert hatte. Und Cchrlanho – durfte sie ihm und seinen Welpen jetzt wirklich die Hilfe verweigern, ihn im Stich lassen? Auch die Storchenmenschen des Dorfes waren ihr ans Herz gewachsen. Aber der Dschungel, dieser seltsame und unheimliche Ort! Ihr graute davor. Andererseits war es Zeit, dass sie mal wieder aus dem Dorf herauskam. Achtzehn Winter alt war sie nun, und es gab keinen Menschen hier, der sie gebeten hätte, zu bleiben. Dem sie wichtig war. Der sie wirklich liebte.

Am nächsten Tag packte sie im Morgengrauen eine Umhängetasche, zog ihre leichten Sandalen und eine neue Tunika an. Zuletzt schnallte sie langsam, fast ehrfürchtig ihr Schwert um. Das Schwert, das Alix ihr geschmiedet hatte. Sie hatte es seit Monaten nicht getragen. Alix! Plötzlich konnte Rena es kaum erwarten, sie wiederzusehen.

Dagua schien erleichtert, als er ihre Vorbereitungen sah. »Du hast dich entschieden?«

»Hoffen wir mal, dass Lixantha mich auch wieder ausspuckt«, sagte Rena und seufzte.

Ihre Helferin blickte sie beunruhigt an. »Bis wann wirst du unterwegs sein?«

»Keine Ahnung«, sagte Rena fröhlich. »Pass bitte für mich auf die Hütte auf, sag den Leuten, dass ich zurückkomme. Irgendwann. Frieden den Gilden, Marja!«

Der Dschungel

Es war angenehm, durchs Grasmeer zu reisen, wenn man sich dort auskannte. Rena wanderte die Pfade entlang, die gerade breit genug für einen einzelnen Menschen waren. Ihre Füße bewegten sich fast von alleine, tappten durch den pudrigen, hellen Staub. Das Rauschen der hohen Halme schluckte das Geräusch ihrer Schritte. Der Geruch nach trockenem Gras und dem zähen Matsch, auf dem die Halme wuchsen, stieg ihr in die Nase.

Dann und wann durchquerte sie ein Dorf und hielt kurz an, um Proviant und Wasser zu erhandeln. Ein Schluck, um ihre staubige Kehle anzufeuchten, dann weiter, Richtung Lixantha. Nach Norden, immer weiter nach Norden. Sie wusste, dass Spitzel der Regentin ihr auf den Fersen waren, ihr im Abstand von zwei Baumlängen folgten. Sollen sie doch, dachte Rena trotzig und ignorierte sie. Im Moment waren es zwei Männer der Luftgilde, der eine muskulös und mit gepflegten welligen Haaren, der andere ein bisschen kürzer geraten.

Nach acht Tagen lag das Grasmeer hinter ihr, und Rena übernachtete auf einer kahlen Ebene. Es war neblig und kühl. Schadenfroh beobachtete sie, wie die beiden Spitzel über die Kälte und den harten Boden murrten und ächzten. Rena selbst grub sich nach der Art der Erdleute einen flachen Tunnel, kroch hinein und dichtete ihn mit trockenem Gras ab, damit es drinnen gemütlich warm wurde.

Als sie am nächsten Morgen aus ihrem Schlaftunnel kroch und sich die Augen rieb, stellte sie zufrieden fest, dass sich der Nebel gelichtet hatte. Als sie nach Norden blickte, schlug ihr Herz schneller. Diese dunkle Wand am Horizont – konnte er das sein, der Dschungel?

Als der erste Mond am Himmel stand und der Tag sich dem Ende zuneigte, war sie nahe genug, um mehr erkennen zu können. Wie ein normaler Wald wirkte Lixantha nicht. Er war ständig in Bewegung, wimmelnd und schlängelnd, ächzend und sich zum Himmel streckend, ein atmendes Gewirr von Blättern und Stämmen. Man konnte nicht weiter als ein paar Schritte in ihn hineinblicken. Grün, Orange, Violett – auch die Farben waren ungewohnt. Der Wald schien sie mit vielen Augen zu beobachten, und die Haut zwischen Renas Schulterblättern zog sich zusammen.

Sie blickte zu den Spitzeln hinüber und musste grinsen. Die beiden zögerten, wirkten unsicher. Wahrscheinlich überlegten sie, ob sie ihr wirklich in den Dschungel folgen sollten. Rena konnte sich denken, was in ihren Köpfen vorging: Konnte ihre Herrin wirklich befehlen, dass sie sich in diesen schaurigen Wald begaben, der vermutlich bis zum Rand mit gefährlichen Wesen gefüllt war?!

»Na, fällt euch schon die Rinde ab?«, brüllte Rena ihnen zu. Die brauchten ja nicht zu wissen, dass ihr auch nicht wohl zumute war beim Gedanken, durch diesen Dschungel zu reisen.

Aber so weit war sie ja längst noch nicht. Erst einmal musste sie hineinkommen. Hier wirkte der Wald wie eine Mauer, so dicht waren die Pflanzen miteinander verwoben. Dahinter – nur unheimliche grüne Dunkelheit. Rena warf einen letzten Blick auf die beiden Spitzel, die ziemlich verloren in einer Baumlänge Entfernung standen, und kroch in den Dschungel wie in einen ihrer vertrauten Erdtunnel. Drin!

Es war deutlich wärmer hier. Rena sog die Luft ein, die süßlich-würzig roch, und musste husten. Doch nach ein paar Atemzügen hatte sie sich an den Geruch gewöhnt. Also los, dachte sie und kämpfte sich voran. Federnd gab der Boden unter ihren Füßen nach. Sie blickte über die Schulter zurück. Obwohl sie erst wenige Schritte gegangen war, konnte sie die Ebene und die Sonne nicht mehr erkennen. Ab jetzt hieß es, blind in die Richtung zu stolpern, die sie für vorwärts hielt.

Verdammte Lianen! Rena war zierlich und gelenkig genug, um sich zwischen ihnen hindurchwinden zu können, aber die Dinger schienen sich immer enger um sie zu winden, sie absichtlich zu Fall zu bringen. Dass sie sich nicht täuschte, merkte Rena, als sie fühlte, wie eine Ranke sich langsam, aber mit eiserner Kraft um ihr Handgelenk wand.

Der Wald zog sich um sie zusammen!

Raus!, dachte Rena, plötzlich in Panik wie ein wildes Tier. Sie kratzte sich die Fingernägel blutig, um die Ranke wieder von ihrem Arm zu zerren. Es glückte ihr mit letzter Kraft. Ihr war schwindelig von dem seltsamen Geruch, der hier herrschte. Der Wald schwankte vor ihren Augen.

Sie fressen Fleisch. Wattig wälzte sich der Gedanke durch ihr Gehirn. Irgendwie schaffte sie es, zurückzustolpern und sich durch die grüne Mauer nach draußen zu schieben. Erschöpft und schwer atmend ließ sie sich ein paar Menschenlängen vom Dschungel entfernt ins Gras fallen. Verblüfft beobachteten sie die beiden Spitzel, die sich nicht von der Stelle gerührt hatten.

Tja, und was jetzt? Sie hatte es Dagua versprochen, dass sie mit den Halbmenschen sprechen würde. Dass sie helfen würde, diesen schrecklichen Mord aufzuklären.

Wurzelfraß und Blattfäule, dachte Rena und starrte den Dschungel feindselig an. Angeblich haben es die Halbmenschen geschafft, da reinzukommen, ohne sofort verdaut zu werden! Wie hatten sie das fertiggebracht? Sie entschied sich, erst einmal am Rand von Lixantha entlangzuwandern. Vielleicht fand sie ja eine Stelle, die sich besser eignete als diese hier. Oder sogar einen Pfad. Aber das war wahrscheinlich Wunschdenken.

Doch sie fand mehr als das. Als es dämmerte und sie gerade daran dachte, sich einen Schlafplatz zu suchen, stieß Rena zu ihrer Überraschung ganz in der Nähe des Waldes auf ein halbes Dutzend Erdhäuser. Jemand lebte hier, so nah am Dschungel! Und nicht nur irgendjemand, sondern Menschen der Erdgilde! Doch nur aus einem der Häuser stieg Rauch auf, die anderen schienen unbewohnt. Was war hier geschehen?

Rena entschied sich, um Gastrecht zu bitten. Da sie auch der Erdgilde angehörte, durfte sie erwarten, dass sie willkommen geheißen würde. Zögernd klopfte sie an die Tür des bewohnten Erdhauses. Sie musste lange warten, bis etwas geschah. Dann wurde die Tür ganz plötzlich aufgerissen. Vor Rena stand ein breitschultriger, bärtiger Erdgildenmeister in eigenartiger Kleidung. Ein kleines, graues Tier mit Schlappohren hockte auf seiner einen Schulter und blickte Rena genauso erstaunt und missmutig an wie sein Besitzer. Über seiner anderen Schulter hing eine Art Fell mit einem kleinen Köpfchen.

»Friede den Gilden«, sagte Rena etwas eingeschüchtert. Doch auf die höfliche Erwiderung »… und Wohlstand ganz Daresh« wartete sie vergebens.

»Habt Ihr Euch verirrt?«, knurrte der Mann. »Ihr solltet schleunigst von hier verschwinden, wisst Ihr denn nicht, dass das da vorne der Lixantha-Dschungel ist?«

»Doch – da will ich ja gerade hin«, gab Rena zu und bekam ein ungläubiges Schnauben zur Antwort. »Äh, könnte ich vielleicht bei Euch um Gastrecht bitten?«

»Wenn’s sein muss«, schallte es zurück. Der Hüne drehte sich um und stapfte ins Innere. Er ließ die Tür offen, wohl damit Rena nachkommen konnte.

Rena kämpfte mit sich. War dieser Kerl einfach nur grauenhaft unhöflich, oder war er gefährlich? Wollte sie wirklich hier übernachten? Aber wenn nicht hier, dann musste sie draußen ihr Lager aufschlagen. Das war bestimmt nicht viel angenehmer, so nah bei diesen fleischfressenden Pflanzen.

In diesem Moment hörte sie die helle Stimme eines Jungen aus dem Haus dringen. Ein Kind – hier?!

Neugierig trat Rena über die Schwelle und schloss die Tür hinter sich.

Hilfreich und tödlich

Im Inneren des Erdhauses war es warm, im Ofen prasselte ein Feuer. Rena fand die beiden Bewohner des Hauses beim Essen. Der Mann blickte nicht auf, als sie hereinkam, und löffelte mürrisch seine Suppe, ohne Rena etwas davon anzubieten. Doch der schlaksige Junge mit dunkelblondem Lockenkopf, der neben ihm saß, drehte sich um und beobachtete Rena aus erstaunlich hellblauen Augen fasziniert. Vielleicht hatte er Verwandte aus der Luftgilde. Ihre eigenen Augen waren braun, wie die der meisten Menschen der Erdgilde. Schließlich traute er sich zu fragen: »Was machst du denn hier? Wer bist du?«

»Ich heiße Rena, komme gerade aus der Provinz Nerada und bin auf der Durchreise«, sagte Rena. Mit knurrendem Magen blickte sie auf die Suppe, die angenehm roch. Der Junge sah ihren Blick und sprang auf, um einen dritten Teller zu holen. Dankbar lächelte Rena ihn an. »Wie heißt du?«

»Kerrik. Ich bin schon fast elf Winter alt!«

»Aha«, sagte Rena und glotzte. Im wilden Bart des Mannes bewegte sich doch tatsächlich etwas! Eine Maus! Das winzige Tierchen kletterte fröhlich zwischen den Barthaaren umher und fraß anscheinend Reste der letzten Mahlzeiten, die darin hängen geblieben waren.

Erst nach einer Weile schaffte es Rena, sich wieder auf die Unterhaltung zu konzentrieren. »Lebt ihr beiden ganz allein hier?«, fragte sie.

»Ja, die anderen sind alle weggezogen – Mama auch, mit dem Mann, der nebenan gewohnt hat«, erzählte Kerrik. »Sie mochten den Dschungel nich und fanden es nich gut, dass er wächst und wächst und immer näher kommt.«

Der Mann warf seinem Sohn einen düsteren Blick zu, verbot ihm aber nicht, weiterzusprechen. Während Kerrik davon erzählte, wie lustig es gewesen war, als die anderen Kinder noch hier gewesen waren, musterte Rena ihre seltsamen Gastgeber verstohlen. Was war das wohl für ein Tier, das dem Mann auf der Schulter hockte? Und auch die Kleidung ihrer beiden Gastgeber sah eigenartig aus, sie war nicht wie üblich aus gewebten Stoffen oder Baumbast, sondern wirkte eher wie ein Fell. Wie ein orange-grau geflecktes Fell, komplett mit Pfoten und Kopf.

»Hast du keine Angst vor dem Dschungel?«, fragte Rena. »Ich wäre heute Morgen fast von Lianen gefesselt und gefressen worden. Obwohl ich erst am Waldrand war.«

»Ach wo, nein! Der Dschungel ist toll«, erzählte Kerrik fröhlich. »Ich bin gern dort. Aber man muss auch mächtig aufpassen. Du bist wahrscheinlich in eine Kolonie von Gurma-Pflanzen geraten, die mögen Fleisch.«

»Der Kleine hat recht, man muss aufpassen«, grunzte der Mann. »Ein paar Leute aus dem Dorf sind im Dschungel getötet worden. Idioten. Sie haben alles falsch gemacht. Aber die anderen hatten danach natürlich Angst. Also sind sie weggezogen.«

Rena konnte sich nicht auf das konzentrieren, was er sagte. Das Köpfchen an der Kleidung des Jungen hatte eben die Augen geöffnet und gähnte.

»Was beim Erdgeist ist das?!«, entfuhr es Rena.

Kerrik lachte begeistert. »Das ist eine Pelegrina. Ein Tier aus dem Dschungel. Es schlingt sich um dich und wärmt sich an dir. Nach ein paar Tagen fliegt es weg, und du suchst dir ein frisches. Ist richtig praktisch. Früher haben wir auch andere Sachen angezogen, aber nich mehr, seit die anderen Leute weg sind.«

»Ihr zieht Tiere an?!« Rena wusste, dass sie gerade unhöflich war, aber sie schaffte es nicht, sich zurückzuhalten.

Abrupt stand der Mann auf. Er deutete auf einen Stapel Decken in einer Ecke der Hütte. »Dort könnt Ihr schlafen. Wir gehen früh zu Bett. Wohin zieht Ihr morgen weiter?«

»Ich muss wirklich in den Dschungel, tanu, Gildenbruder – wie ich’s schon erwähnt habe.« Rena beschloss mit offenen Karten zu spielen. Schließlich war der Mann trotz seiner schlechten Manieren ein Erdmensch. »Viele Halbmenschen haben sich dorthin geflüchtet, und ich muss sie finden.«

»Ja, wir haben viele vorbeikommen sehen, alle möglichen Arten«, meinte Kerrik und nickte. »Ganz komisch!«

»Könnt Ihr mir sagen, worauf ich achten muss, damit mir in diesem Wald nichts passiert?«, bat Rena seinen Vater. Sie ahnte, dass ein paar gute Tipps von diesen eigenartigen Menschen den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen konnten.

Mit einem seltsamen Blick starrte der Mann sie an. »Der Dschungel kann gut zu Euch sein. Ihr müsst ihn nur lassen. Das ist die eine Regel. Die andere ist: Traut niemals dem ersten Eindruck.«

Rena nickte. Sie war enttäuscht. Ein paar genauere Hinweise hatte sie schon erwartet. Zum Beispiel was für Raubtiere es gab, wo man Wasser fand und welche Pflanzen essbar waren.

»Es ist nich gut, dass du alleine in den Dschungel gehst.« Kerrik blickte sie besorgt an. »Aber ich könnte ja mit dir gehen und dir alles zeigen! Ach bitte, Pa, lass mich ein Stück mit ihr gehen!«

»Kommt nicht in Frage.«

»Bitte! Sonst ist sie bald tot, und alle sagen wieder, dass der Dschungel böse ist, und das stimmt doch gar nich.«

»Na gut. Aber nur den ersten Tag. Dann kommst du sofort zurück.« Beim Sprechen kraulte der Mann das graue, schlappohrige Tier, das mit kleinen Greifhänden sein Ohr umklammerte.

Rena bedankte sich höflich. Sie überlegte, wie wohl die beiden Spitzel der Regentin klarkommen würden. Sie hatten ja keinen Führer wie Kerrik. Hoffentlich waren sie so klug, rechtzeitig kehrtzumachen.

»Sie braucht einen Vorkoster«, sagte der Mann.

Kerrik bemerkte Renas fragenden Blick und sah, dass sein Vater keine Anstalten machte, darauf einzugehen. Er sprang auf, lief nach draußen und kam mit einem zweiten schlappohrigen Tier und zwei Händen voll Grünzeug zurück. »Schau zu!«, sagte er zu Rena und gab dem Tier ein Blatt aus der einen Hand zu essen. Mit sichtlichem Wohlbehagen verspeiste es das Futter, und seine Ohren spitzten sich. Ganz anders bei einem Stängel aus Kerriks anderer Hand. Mit zuckender Nase und missbilligendem Ausdruck im kleinen Gesichtchen stieß es das Stück zurück.

»Es mag genau das, was Menschen auch mögen«, erklärte Kerrik. »Es frisst nichts, was für uns giftig ist.«

Rena begriff sofort. »Das ist ja toll! Es hilft einem, in einer fremden Umgebung mit vielen unbekannten Pflanzen zu überleben.«

»Nicht nur das«, grunzte der Hausherr. »Versteht Ihr, der Lixantha-Dschungel verändert sich ständig. Das merkt man schon, wenn man ein paar Tage nicht da war. Dann findet man ganz andere Pflanzen vor. Und die, die man kannte, haben schon neue Eigenschaften. Ohne Vorkoster seid Ihr verloren. Also passt gut auf Euren auf. Er kostet übrigens zehn Tarba. Zahlbar sofort.«

»Oh«, sagte Rena und begann in ihrem Reisegepäck zu kramen. Zehn Tarba! Das war geradezu ruinös teuer – ein gutes Dhatla bekam man schon für fünfzig Tarba –, aber sie sah ein, dass sie dieses Vieh haben musste. Und sie hatte reichlich Geld dabei und zusätzlich einen kleinen Lederbeutel mit Wasserdiamanten, von dem niemand etwas zu wissen brauchte. Als Abgesandte des Rates hatte sie unbegrenzte Mittel zur Verfügung.

Der Mann steckte die Münzen ein, wuchtete sich aus seinem Stuhl hoch, löschte das Feuer mit einer Kanne Wasser und verschwand in einem Nebenraum. Gehorsam folgte ihm Kerrik. »Wir gehen jetzt zu Bett«, erklärte er. »Gleich wenn die Sonne aufgeht, ziehen wir los, ja?«

»Ist gut«, sagte Rena und inspizierte vorsichtig ihren Schlafplatz. Zum Glück bewegte sich dort nichts. Es waren ganz normale, schmuddelige Filzdecken. Komplett angekleidet rollte sie sich darin ein. In diesem Haus zog sie sich ganz bestimmt nicht aus!

Es dauerte lange, bis sie es schaffte, einzuschlafen. Zu viel ging ihr durch den Kopf. Und ein eigenartig schlürfendes, schabendes Geräusch vom Dach her ließ sie immer wieder beunruhigt lauschen. Rena entschied, dass sie gar nicht wissen wollte, was sich dort tummelte.

Eine kleine Hand rüttelte Rena wach. »Kommst du?«

Waschen? Frühstücken? Konnte sie vergessen. Kerrik zog schon ungeduldig an ihrer Tunika, und auch der Vorkoster war bereit zum Aufbruch. Geschickt hangelte er sich an Rena hoch und platzierte seinen kleinen runden Hintern auf ihrer Schulter. Der Hausherr war nirgends in Sicht, also konnte sie sich ihren halbherzigen Dank für die Übernachtung sparen.

Es waren nur ein paar Baumlängen bis zum Rand des Dschungels. Ihre Verfolger waren nirgends zu sehen. Hatten sie aufgegeben? Wahrscheinlich.

Renas Herz pochte, als sie eintauchte in das grüne Zwielicht des Waldes. Sie trug wie üblich Sandalen, und zwischen ihren Zehen kroch die Feuchtigkeit hoch. Es roch stickig, nach Wachstum und Verwesung, aber auch pfeffrig. Rings um sie wucherten riesige grün-violette Sträucher, Bäume mit vielen grün-pelzigen Blättern, Blüten, die ihren Bewegungen folgten wie lebende Wesen, und trichterförmige rötliche Pflanzen, die auf Beute zu warten schienen.

Kerrik ging wachsam voran, seine bloßen Füße machten kein Geräusch auf dem schmalen Pfad. Er war unbewaffnet – bis auf eine Steinschleuder.

»Wer hat die Pfade angelegt? Ihr?«, wunderte sich Rena.

Kerrik schüttelte den Kopf. »Das war ein Dozer. Ein Raubtier. Sie sehen und hören furchtbar schlecht und sind viel zu plump, um richtig zu jagen. Deshalb legen sie diese Pfade an und verlassen sich darauf, dass etwas vorbeikommt, das sie fressen können.«

»Ja, aber …«

»Keine Sorge, jetzt ist es noch zu kalt für sie. Sie mögen es, wenn es heiß ist, so ab Mittag, dann müssen wir ihnen aus dem Weg gehen.«

Rena war mulmig zumute. »Hast du manchmal Angst, wenn du hier unterwegs bist?«

»Ja, schon«, gab Kerrik nach einigem Zögern zu. »Vor Rotfüßigen Münks inzwischen nich mehr und vor Fringos auch nich, mit denen bekommt man keinen Ärger, wenn man sich von ihren Nestern und Vorratshöhlen fernhält. Aber vor den Salisars. Die haben Quebar und Olleo erwischt, die waren so alt wie ich. Sogar meinen Pa hätten die beinahe mal gefressen.«

»Wie sehen Salisars denn aus?«

»Ziemlich groß und grün. Richtig fies eben. Sie sind schwer zu sehen und unheimlich schnell.«

»Jagen sie auch zu einer bestimmten Tageszeit?« Rena tastete nach ihrem Schwert und blickte sich beunruhigt um. Sie wünschte, Kerrik hätte die Biester besser beschreiben können. Groß und grün war nämlich vieles hier.

»Nein. Sie sind immer unterwegs. Aber am liebsten jagen sie auf Lichtungen. Da muss man besonders aufpassen.«

Schon bald sahen sie den ersten toten Halbmenschen. Es war ein Iltis. Renas Herz klopfte heftig, als sie neben dem von Fliegen umschwirrten Körper in die Hocke ging und ihn umdrehte. Zum Glück war es nicht Cchrlanho, sondern ein Fremder. Der Iltismensch hatte eigenartige Wunden am Rücken, war offensichtlich einem der Lixantha-Raubtiere zum Opfer gefallen.

»Sieht so aus, als wäre der Dschungel auch für die Halbmenschen sehr gefährlich«, meinte Rena traurig. Mit ihrer Flucht nach Lixantha hatten sie also nur ein Übel gegen ein anderes eingetauscht! Sie hoffte, dass es Cchrlanho und seinen Welpen gut ging.

»Wo musst du eigentlich hin, in welche Richtung?«, fragte Kerrik.

»Ich muss die Storchenmenschen finden – eine bestimmte Gruppe von ihnen«, sagte Rena. »Sie müssen mir ein paar wichtige Fragen beantworten, nein, sehr wichtige! Wie groß ist denn der Dschungel?«

»Etwa zehn Tagesreisen. Aber ich wette, die sind nicht so weit geflogen. Ich hab gesehen, wo sich welche niedergelassen haben. Versuchen wir’s mal da.«

Mittags rasteten sie am Rand des Weges und aßen ein paar Blätter aus Renas Reiseproviant. »Was hat dein Vater damit gemeint, dass der Dschungel einem helfen kann?«, fragte Rena. »Meinte er so was wie die Pelegrinas?«

»Wart mal«, sagte Kerrik und verschwand im Wald. Ein paar Atemzüge später kam er verschmitzt grinsend wieder zum Vorschein. In seiner hohlen Hand saßen ein Dutzend grünbraune Insekten mit großen Mäulern. »Das sind Raspler. Nimm ein paar in die Hand und setz dir ein paar auf den Kopf!«

»Ja, und jetzt?«, fragte Rena, aber dann spürte sie schon ein Kribbeln an den Fingernägeln. Die nagten ihre Nägel ab – und schmatzten auch noch dabei! Und das seltsame Kitzeln am Kopf rührte, wie sie schnell feststellte, daher, dass ein paar der Raspler sich über ihre Haare hergemacht hatten und sie von den Spitzen her verspeisten.

»Wenn die Haare so kurz sind, wie du sie haben willst, nimmst du sie einfach runter«, meinte Kerrik. »Du darfst nur kein Nickerchen machen, wenn Raspler in der Nähe sind. Die fressen dich kahl, während du schläfst! Ist mir mal passiert.«

»Aha«, sagte Rena. Wieso hatte sie eigentlich für diesen Vorkoster zehn Tarba bezahlt? Da hoppelte gerade eine Gruppe von ihnen vorbei.

»Na ja, und solche Tiere gibt’s noch ganz viele – Tiere, die dir helfen und dafür etwas von dir bekommen«, meinte Kerrik.

Beim Erdgeist, die Blätter aus ihrem Proviant waren zäh! So richtig frisch war das Zeug eben nicht mehr. Rena kaute darauf herum, und es schmeckte ihr immer weniger. »Ich glaube, ich werde meinen Vorkoster mal ausprobieren«, sagte sie, zog sich die Raspler herunter und schlenderte zu einem Baum hinüber, der köstlich riechende, orangerote Früchte trug. Sie streckte die Hand aus, um eine davon zu pflücken …

»Nicht!«, rief Kerrik.

Zu spät. Die Frucht war schon in Renas Hand geplatzt und hatte sie über und über mit klebrigem, orangerotem Schleim bespritzt. Kerrik lag im Gras und hielt sich den Bauch vor Lachen.

Angeekelt wischte sich Rena den Glibber aus dem Gesicht und schaute an ihrer Tunika hinunter. »Hm, ich fürchte, ich muss auch auf Pelegrinas umsteigen. Und mir langsam den Spruch von deinem Vater merken, sich nicht auf den ersten Eindruck zu verlassen.«

Kurze Zeit später hatte Kerrik ein Pelegrina-Tier aufgetrieben und es überredet, ihnen Gesellschaft zu leisten. Es setzte sich auf Renas Rücken und schlang die pelzigen Flügel von hinten um sie – sie waren so groß, dass sie Rena komplett einhüllten. Seidig weich fühlte ihre Innenseite sich an, hier und da konnte Rena die biegsamen Knochen der Flügel spüren. Es kitzelte ein bisschen auf dem Rücken, wenn die Pelegrina sich bewegte, aber sonst war sie sehr angenehm zu tragen. Mit spitzen Fingern rollte Rena ihre klebrige Tunika in ein großes Blatt und verstaute sie in ihrer Tasche. Währenddessen leckte sich der Vorkoster verdrossen sauber.

Es war inzwischen brütend warm geworden im Dschungel. »Puh, ist das heiß«, sagte Rena. »Wärmen will sich die Pelegrina wohl kaum an mir, oder? Aber was hat sie dann davon?«

»Sie mögen auch das Salz im Schweiß«, erklärte Kerrik.

Rena verzog das Gesicht. »Na, dann guten Appetit«, sagte sie zu ihrer Bekleidung.

Am Nachmittag kamen sie nicht mehr so gut voran. Die Dozer-Wege durften sie nicht mehr benutzen, das war zu gefährlich – hinter jedem Gebüsch konnte ein hungriges, halb blindes Wesen lauern, das auf vorbeilaufende kulinarische Höhepunkte aus war. Also mussten sie sich quer durch den Dschungel kämpfen, was so anstrengend war, dass Rena immer öfter um eine Pause bat.

Und irgendwann ging es einfach nicht mehr weiter. Sie standen vor einem schmalen Tal, das nur von kurzem Gras, Büschen und ein paar struppigen Baumgruppen bewachsen war, und blickten hinüber zur anderen Seite des Waldes.

Kerrik runzelte die Stirn, während er die Augen über die Ebene schweifen ließ. »Das ist nicht gut«, sagte er. »So was mögen Salisars.«

»Ausweichen wird schwer«, seufzte Rena. Auf der einen Seite war ein Fluss, auf der anderen Seite die Flanke eines Berges.

Ein leiser Ruf brachte sie dazu, den Kopf zu heben. Was Rena sah, ließ ihr Herz schneller schlagen. Vier Storchenmenschen, drei Erwachsene und ein Kind, das noch sein schwarzes Jugendgefieder hatte, segelten an der Flanke des Berges entlang und ließen sich in den Bäumen nordwärts des Tales nieder. Schon verhallten ihre Rufe in der Ferne.

»Vielleicht können die mir sagen, wo ich die Sippe finde, die ich suche!« Hastig hängte sich Rena ihre Tasche über die Schulter. »Ich muss da hin – Salisars hin oder her. Besser, du kommst nicht weiter mit. Ich will nicht, dass dir etwas passiert.« Sie konnte nicht zulassen, dass dieses Kind ihretwegen in Gefahr geriet.

»Blödsinn.« Kerrik klang ängstlich und trotzig zugleich. »Du kennst dich hier nich aus. Ich muss dir noch ein paar Sachen zeigen, sonst kommst du nich weit.«

Rena blickte auf ihn hinunter und überlegte. Natürlich hatte der Kleine recht. Sie und nicht er war hier das Kind. Allein würde sie durch den Dschungel stolpern wie ein Neugeborenes, und ein halbes Dutzend eigenartige Raubtierarten durften sich zu dieser leichten Beute beglückwünschen.

»Komm schon, gehn wir«, sagte Kerrik und lief vorneweg.

Kaum dreihundert Schritt weit waren sie gekommen, als sie ein Rascheln im Gebüsch rechts von ihnen hörten. Ein eigenartiges Rascheln, als würde etwas Großes Zweige einfach abknicken. Angstvoll drehte sich Kerrik um und beobachtete ihre Umgebung. Dann schien er etwas zu sehen, seine Augen weiteten sich. »Da ist einer im Gebüsch«, sagte er. »Renn! Lauf weg!«

Sie drehten sich um und sprinteten auf den Wald zu. Renas Lunge brannte von der Anstrengung, ihre Beine schmerzten. Doch die Angst trieb sie voran.

Ein paar Atemzüge lang sah es so aus, als wären sie entkommen.

Bis sie feststellten, dass die Salisars ihnen einen Schritt voraus waren. Drei hohe, schmale Gestalten traten aus dem Waldrand hervor, auf den sie zuliefen. Anscheinend waren Kerrik und sie vorhin direkt an ihnen vorbeigegangen, ohne sie zu sehen!

Entsetzt starrte Rena die Wesen an, die ihnen gerade den Weg abschnitten. Sie waren doppelt so groß wie ein Mensch und hatten grüne schlanke Körper, einen dreieckigen Kopf mit zwei Facettenaugen und lange Scherenarme. Im Wald waren sie sicher nahezu unsichtbar, perfekt getarnt.

Schneller, als ein Mensch laufen konnte, glitten ein vierter, ein fünfter und ein sechster Salisar von der Ebene zu ihnen herüber. Eingekreist!

Einen Moment lang verharrten die Salisars, bewegten nur die Köpfe, wie um ihre Beute in Augenschein zu nehmen. Rena verhielt sich still. Ob es wohl etwas brachte, sich hinzulegen und tot zu stellen? Sie blickte zu Kerrik hinüber, um zu sehen, wie sich der Junge verhielt. Er schwitzte vor Angst, seine Augen waren wild. Sehr, sehr langsam hob er seine Schleuder und legte einen Stein ein. »Wenn man sie am Kopf trifft, dann geben sie manchmal auf, wenn sie nicht sehr hungrig sind«, flüsterte er. Doch er wusste genauso gut wie Rena, dass er nicht mit sechs Salisars auf einmal fertigwerden konnte.

»Sind sie stark gepanzert?«, flüsterte Rena zurück und begann vorsichtig ihre Waffe zu ziehen. »Kann man sie mit dem Schwert verletzten?«

Kerrik nickte leicht. Er blickte hinüber zum Waldrand, der fünfzig Schritt entfernt war. Unendlich weit weg. Denn dazwischen lagen die scharfen Scherenklauen der Salisars.

Der Gesang der Wälder

Wahrscheinlich trennen sie einem erst den Kopf ab, dachte Rena, und dann zerstückeln sie einen in mundgerechte Bissen. Ihr war schlecht. Warum nur hatte sie ihr gemütliches Dorf im Grasmeer verlassen? Dieser verfluchte Lixantha-Dschungel! Er war nicht gut zu einem, er war tödlich! Warum hatte sie sich auf diese blödsinnige Reise überhaupt eingelassen?

»Wurzelfraß und Blattfäule!«, brüllte sie die Salisars an. Überrascht zuckten die schlanken grünen Raubtiere zusammen – und gingen zum Angriff über. Mit einem entsetzten Krächzen machte sich die Pelegrina, die Rena trug, aus dem Staub und ließ sie im dünnen Unterkleid stehen.

Rena duckte sich unter dem Hieb eines Scherenarms, riss ihr Schwert heraus und verpasste dem Salisar einen Schlag gegen das Bein. Getroffen! Aus der Wunde quoll gelbliches Blut. Doppelt so wütend wie vorher stürzte sich das Tier auf sie. Rena rollte sich unter ihm hinweg und griff es mit dem Mut der Verzweiflung von hinten an. Ihr Schlag durchtrennte dem Salisar das Rückgrat, und er stürzte zu einem Knäuel Beine und Klauen zusammen.

Ein brennender Schmerz durchzuckte Rena und trieb ihr die Tränen in die Augen. Sie schrie auf, wirbelte herum. Ein anderer Salisar hatte sie quer über die Hüfte erwischt! Ihr Blut tropfte ins Gras. Beim Erdgeist, tat das weh!

Schon zischten die Scheren wieder heran. Gerade noch rechtzeitig schaffte es Rena, das Schwert hochzureißen und dem Tier eine Klaue zu zerschmettern. Der Salisar stieß einen Schrei aus, der wie das Geräusch einer rostigen Türangel klang, und wich zurück – dafür erwischte ein zweites Tier Rena am Arm. Ausgerechnet ihrem Schwertarm!

Rena nahm die Waffe in die andere Hand und spürte sofort, wie falsch sich das anfühlte, wie ungeschickt ihre Schläge wurden.

Ein paar Schritte weiter stürzte ein Salisar zu Boden und blieb liegen. Rena hörte Kerriks Triumphgeheul. Anscheinend hatte er es tatsächlich geschafft, eins der Biester mit der Schleuder zu erlegen. Aber das nützte nicht viel. Noch vier übrig!

Zwei Salisars attackierten sie von rechts und links, fast gedankenschnell kamen die Angriffe. Nur noch ein paar Atemzüge, dann ist es aus, dachte Rena verzweifelt. Im letzten Moment parierte sie mit dem Schwert einen Angriff von der Seite und rollte nach vorn ab, um sich aus der Zange zu befreien. Erschrocken klammerte sich der Vorkoster mit allen vier Pfoten an ihr fest.

Der Trick klappte. Dumpf wunderte sich Rena darüber, dass die Salisars darauf hereingefallen waren. Dann begriff sie, dass die riesigen Insekten gerade anderes zu tun hatten. Sie hörte das hohe Pfeifen eines Schwerts und sprang auf.

Zwei Menschen hatten sich den Salisars entgegengestellt. Rena erkannte sie sofort, und ihr Herz machte einen Sprung. Eine hochgewachsene Frau mit kupferfarbenem Haar, ein sehniger, dunkelhaariger Mann – Alix und ihr Gefährte Tavian! Rena war nach Jubeln zumute. Es war ihr nur peinlich, dass sie ihnen nicht helfen konnte, ihr Arm und der Schnitt an der Hüfte schmerzten fast unerträglich.

Ein harter Kampf begann. Die beiden Menschen brauchten all ihre Kraft und Schnelligkeit, um mit den grünen Raubtieren fertigzuwerden. Doch schließlich lagen zwei der Salisars tot am Boden, die anderen beiden flohen in den Wald zurück. Aufgeregt hüpfte Kerrik auf und ab und blickte zu den Neuankömmlingen hinüber. »Haste gesehen, wie ich den fertiggemacht habe? Haste das gesehen?«, rief er Rena zu. »Mit nichts als ’ner Schleuder!«

Rena hörte nicht zu. Sie presste den blutenden Arm an den Körper und hinkte ihrer alten Freundin entgegen. Der Frau, mit der zusammen sie so viel erlebt hatte.

Äußerlich wirkte Alix wie früher, schlank und durchtrainiert, wahrscheinlich hatte sie nach der Geburt ihrer Tochter Alena viel trainiert, um wieder in Form zu kommen. Ihr langes Haar schimmerte in der Sonne, und sie trug eins ihrer eleganten Leinenkleider. Ein paar neue Falten im Gesicht vielleicht, wenn sie lachte, so wie jetzt. Doch sie strahlte eine Lebendigkeit aus, eine Freude am Leben, die ihr früher oft gefehlt hatte. Sicher Tavians Verdienst, dachte Rena.

Sie umarmten sich herzlich. »Bist du schlimm verletzt?«, fragte Alix besorgt. »Das waren vielleicht Biester, Rostfraß und Asche!«

»Es tut jedenfalls scheußlich weh«, sagte Rena und versuchte, den rechten Arm zu heben. Es ging nicht besonders gut. Ihre Verletzungen sahen aus wie von einem riesigen Messer verursacht, so scharf waren die Klauen der Salisars gewesen. Blut rann auf den Boden, bei dem Anblick wurde Rena schwindelig.

»Gut, dass du so laut geflucht hast – sonst hätten wir uns nicht so beeilt und wären vielleicht zu spät gekommen«, sagte Tavian, wischte sich den Schweiß ab und steckte sein berühmtes gebogenes Schwert weg.

»Hol mal das Verbandszeug raus, Tavi«, sagte Alix und breitete ihren Umhang auf den Boden, damit Rena sich darauflegen konnte. »Sieht ziemlich übel aus, das müssen wir nähen.«

»Nein, nein, nein«, mischte sich Kerrik ein. »Bringt sie zurück in den Wald, dort muss sie sich hinlegen!«

Alix und Tavian blickten ihn mit gerunzelter Stirn an. Doch Rena hatte längst gelernt, dem Urteil des Jungen zu vertrauen. Sie schleppte sich auf den Waldrand zu. Kerrik zeigte ihr, wohin sie sich legen sollte. Dann befahl er ihnen, zu warten und still zu sein.

»Was soll jetzt passieren – soll der Erdgeist sie persönlich zu sich holen?«, spottete Alix, doch dann schwieg auch sie.

Nach ein paar Atemzügen krochen von allen Seiten kleine Wesen heran, ihre langen spitzen Schnauzen zuckten. Rena zwang sich, still zu liegen, als die Tiere von allen Seiten an ihr hochkletterten. Etwas kitzelte – und nach und nach ließ der Schmerz in ihren Wunden nach, war nicht mehr scharf und stechend, sondern nur noch dumpf.

»Sie wittern das Blut«, erklärte Kerrik flüsternd. »Sie lecken es ab, und dabei heilt ihre Spucke die Wunden. Wir nennen sie einfach die Heiltierchen.«

Verblüfft beobachteten Alix und Tavian, was geschah. Kerrik hielt währenddessen Wache und sah sich aufmerksam nach Raubtieren um. Es war schon fast dunkel, als die Tierchen die Behandlung abgeschlossen hatten. Rena stand auf und hüllte sich in den Feuergilden-Umhang, den Alix ihr gegeben hatte, ein edles Stück aus schwarzer Kirwani-Wolle.

»Der Muskel ist wieder in Ordnung«, staunte Alix. »Kannst du gehen?«

»Ja.« Rena blickte fasziniert an sich hinab. Nur noch zwei schmale helle Narben erinnerten an ihre Begegnung mit den Salisars. »Glück gehabt – eine ganze Menge sogar!«

Die Sonne ging schnell unter, und da nur der kleine erste Mond am violetten Himmel stand, war die Nacht tintig schwarz. Um sie herum schien der Dschungel wie ein lebendes Wesen zu atmen. Überall raschelte es, und man konnte nur raten, was dort durch das Gebüsch schlich.

Der Gesang begann kurz nach Einbruch der Dämmerung. Es begann als dunkles, rhythmisches Summen, das von überall her zu kommen schien, und ging dann in eine Folge hoher, fremdartiger Töne über. Ganz langsam schälte sich eine Melodie heraus, die von verschiedenen Stimmen getragen und in immer neuen Variationen wiederholt wurde. Rena, Alix und Tavian lauschten andächtig.

»Welche Tiere machen das?«, fragte Rena. »Es klingt wie ein Gesang aus tausend Kehlen.«

Kerrik zuckte die Schultern. »Ich weiß nich. Es hat erst vor einer Woche angefangen. Wahrscheinlich sind es die Halbmenschen.«

»Es klingt wunderschön«, sagte Alix leise.

Tavian wollte eine Fackel anzünden, doch Kerrik sagte: »Lass mich!«, und verschwand im Wald. Jetzt war er wieder in seinem Element. Er kam mit einem halben Dutzend Leuchttierchen und einem übellaunigen, rot gefleckten Reptil zurück. Das Tierchen war nur so lang wie eine Hand. »Ich zeige euch lieber, wie es bei uns gemacht wird«, sagte Kerrik ernsthaft. »Dann lernt ihr kennen, was es hier so gibt. Morgen früh muss ich ja wieder zurück, hat Pa gesagt.«

»He, das ist ja ein Tass!«, meinte Alix und lachte. »Erinnerst du dich, Rena, die gibt’s in Tassos zu Hauf – nur ein paar Nummern größer.«

Rena erinnert sich gut an die feuerspuckenden Reptilien. Vorsichtshalber trat sie einen Schritt zurück, als Kerrik das Tierchen am Genick packte und begann, es zu kitzeln. Wütend fauchte es, und eine Flammenzunge leckte über den Holzstoß. Ein paar Atemzüge später flackerte ein Lagerfeuer am Waldrand.

Alix schlug sich auf die Schenkel. »Toll! Ich wäre nie auf die Idee gekommen, es so anzustellen!«

»Wieso auch«, meinte Rena. »Ihr könnt’s ja auch ohne fremde Hilfe.«