14,99 €

Mehr erfahren.

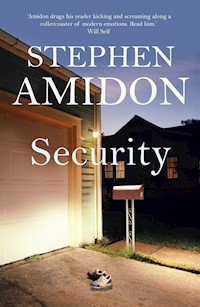

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Emerson ist die perfekte amerikanische Vorstadt - doch der Mord an einer jungen Frau treibt fünf Menschen an den Rand des Abgrunds. »Das Ende von Eden« ist ein fesselnder Kriminalroman über die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit in einem Geflecht aus Lügen, Geld und Macht. Emerson ist eine wohlhabende und scheinbar idyllische amerikanische Vorstadt. Doch dann wird die junge Eden in einer der schönsten Villen dort tot aufgefunden. Bald stellt sich heraus, dass drei Jugendliche in der Mord-Nacht bei Eden waren: Hannah, ein liebes, aber psychisch labiles Mädchen. Ihr launenhafter Freund Jack, Sohn der reichsten Familie vor Ort. Und Christopher, ein Außenseiter, der verzweifelt versucht dazuzugehören. Die Eltern der drei tun alles, um ihre Kinder zu schützen - selbst auf Kosten der anderen. Und noch dazu haben sie ihre je eigenen Motive, um verhindern zu wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt … Mit »Das Ende von Eden« ist dem international erfolgreichen Autor Stephen Amidon ein spannender Kriminalroman gelungen, der auf seiner Suche nach der Wahrheit hinter dem Mord-Fall die Geheimnisse und Lebenslügen einer amerikanischen Vorstadt-Community aufdeckt - und der mit seinen meisterhaft gezeichneten Figuren sowohl intensiv fesselt als auch tief berührt. »Der Sündenfall schneidet geschickt das reiche, verdorbene Herz der amerikanischen Vorstadt auf und lässt ihre dunklen Geheimnisse hervorbrechen.« - Elle über Stephen Amidons Erfolgsroman Der Sündenfall

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 475

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Stephen Amidon

Das Ende von Eden

Kriminalroman

Aus dem Englischen von Alice Jakubeit

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Emerson ist eine wohlhabende, scheinbar idyllische amerikanische Vorstadt. Doch dann wird die 19-jährige Eden in einer der schönsten Villen dort tot aufgefunden. Bald stellt sich heraus, dass drei Jugendliche in der Mordnacht bei Eden waren: Hannah, ein liebes, aber psychisch labiles Mädchen; ihr launenhafter Freund Jack, Sohn der reichsten Familie vor Ort; und Christopher, ein Außenseiter, der verzweifelt versucht, dazuzugehören.

Die Eltern der drei tun alles, um ihre Kinder zu schützen – selbst auf Kosten der anderen. Und noch dazu haben sie ihre je eigenen Motive, um verhindern zu wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt …

Inhaltsübersicht

Motto

Prolog

Mittwochmittag

Mittwochnachmittag

Mittwochabend

Donnerstag

Freitag

Montag

Dienstag

Donnerstag

Epilog

Danksagung

Der hat nur das halbe Universum gesehen, dem nie

das Haus des Schmerzes gezeigt wurde.

RALPH WALDO EMERSON

Prolog

Er fuhr den Hund auf der Locust Lane an. Das Tier kam aus dem Nichts, ein rasender dunkler Fleck. Er wich aus, doch nicht weit genug – mit der Ecke der Stoßstange erwischte er den Hund an den Hinterläufen und schleuderte ihn zurück in die Nacht. Sein Jaulen harmonierte mit dem Quietschen bremsender Reifen. Und dann stand er mit rasendem Herzen mitten auf der Straße und dachte, dass diese Autofahrt vielleicht doch keine so gute Idee gewesen war.

Es dauerte einen Moment, bis er das verletzte Tier ausfindig machte. Der Hund war in die Richtung geflüchtet, aus der er gekommen war, jedoch nur bis zum nächstgelegenen Rasen, wo er sich jetzt im Kreis drehte und nach seinem Hinterlauf schnappte, in vergeblicher Jagd nach seinem Schmerz befangen. Schließlich legte er sich hin und leckte ungestüm über die Aufprallstelle. Der Hund war groß und schwarz. Ein Labrador vielleicht oder eine Mischung aus Labrador und noch etwas. Patrick kannte sich mit Hunden nicht aus.

Er vergewisserte sich, ob in den nächstgelegenen Häusern Licht anginge und Hauseigentümer in Morgenmänteln vor ihre Türen träten. Alles war still. Die Uhr im Armaturenbrett zeigte 3:11 Uhr an. Es war durchaus möglich, dass der Vorfall von den Anwohnern der Locust Lane überhaupt nicht bemerkt worden war. Die Häuser hier standen weit von der Straße zurückgesetzt, die Fenster waren fest verschlossen. Bäume schirmten die Fassaden größtenteils ab. Was auf der Straße geschah, war weit weg.

Der Hund leckte noch immer über seine Verletzung, doch seine Bewegungen deuteten darauf hin, dass er sich erholte. Patrick sagte sich, er solle weiterfahren. Es war nicht seine Schuld. Hunde durften in Emerson nicht frei herumlaufen. Jeder wusste das. Eine einen Meter achtzig lange Leine war vorgeschrieben. Überall standen Schilder. Und es war nicht gesagt, dass er unterhalb der Promillegrenze lag. Der Drahtseilakt, irgendeinem gähnenden Cop Nüchternheit vorzuspielen, war das Letzte, was er jetzt brauchte. Fahr nach Hause, dachte er. Mach die Flasche leer, und ab in die Koje. Du weißt doch, wie es läuft. Bald wird es Morgen, und dann folgt ein weiterer öder Tag.

Doch das konnte er nicht tun. Er hatte ein Lebewesen verletzt. Dadurch war er für es verantwortlich. Er musste ihm helfen. Er brauchte keinen weiteren Artikel im Warenkorb der Schuldgefühle, den er mit sich herumtrug. Er hatte mit sich selbst die Abmachung getroffen, wenigstens anständig zu bleiben. Alles andere konnte er hinter sich lassen, aber nicht das.

Er fuhr an den Straßenrand. Der Hund lag noch immer zusammengerollt auf dem Rasen, doch er widmete sich seiner Flanke nicht mehr ganz so eifrig. Jetzt, wo Patrick beschlossen hatte, dem Tier zu helfen, erkannte er, dass er keine Ahnung hatte, was er tun sollte. Ein großes, verängstigtes und potenziell blutiges Tier in seinen M3 zu verfrachten und in eine nachts geöffnete Tierklinik zu bringen kam nicht infrage. Und er würde den Hund gewiss nicht mit nach Hause nehmen. Was er auch tun würde, musste hier geschehen. Letztlich fiel ihm nichts Besseres ein, als nachzusehen, ob das Tier ein Schild am Halsband trug, eine Telefonnummer, die er anrufen konnte.

Er stieg aus. Der Hund beobachtete ihn und wartete darauf, dass der Mensch die Rahmenbedingungen vorgab.

»Braver Junge«, sagte Patrick, obwohl er weder für das eine noch für das andere einen Beleg hatte.

Der Hund winselte kurz – eher ein Piepen auf einem Radar denn ein Hilferuf – und taxierte dieses Wesen, das den Schmerz verursacht hatte. Sein Schwanz bebte unfreundlich. Als Friedensgeste streckte Patrick die rechte Hand mit der Handfläche nach unten und herabhängenden Fingern aus – wie ein Angehöriger eines Königshauses, der einen Kuss erwartete. Das war mehr oder weniger das, was er über Kommunikation mit Hunden wusste. Er hatte nie einen Hund gehabt.

Nun stand das Tier wackelig auf, die verletzte Pfote ein paar Zentimeter angehoben. Das war ein gutes Zeichen. Keine Rückgratverletzung; vermutlich auch keine lebenswichtigen Organe beschädigt. Der Hund konnte nach Hause humpeln, wo sich der Idiot, der ihn mitten in der Nacht frei herumlaufen ließ, um ihn kümmern konnte. Patrick drehte sich zum Auto um, erstarrte aber, als der Hund knurrte. Leise und bedrohlich, wie ein betriebsbereiter Müllschlucker. Patrick drehte sich wieder um. Das Fell im Nacken des Tieres hatte sich wie elektrisiert aufgestellt. Es tat einen bedrohlichen Schritt auf ihn zu. Dem verletzten Bein schien es sekündlich besser zu gehen.

Okay, dachte Patrick. Jetzt ist Feierabend. Wieder zeigte er dem Hund seine Hand, diesmal mit aufgerichteter Handfläche, ein Cop, der den Verkehr anhält. Kein Grund, ein Drama daraus zu machen. Derjenige, dessen Name auf dem Halsband stand, konnte ab hier übernehmen. Sich eine einen Meter achtzig lange Leine besorgen und das verdammte Gesetz einhalten.

Er wich einen Schritt zurück. Der Hund tat zum Ausgleich einen Schritt vor. Patrick fragte sich, ob seine Handbewegungen für den Hund etwas anderes bedeuteten, als er gemeint hatte. Rasch warf er einen Blick über die Schulter. Er hatte die Autotür offen gelassen. Das war gut. Fünf schnelle Schritte, und er wäre in Sicherheit. Gewiss würde er schneller als ein Hund mit nur drei Beinen an seinem Auto sein.

Doch dann drehte der Hund den Kopf. Irgendetwas in der dichten Baumgruppe, die das monströse Domizil direkt vor Patrick von dem sogar noch größeren Haus daneben trennte, hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Patrick folgte seinem Blick. Zuerst sah er nur verschiedene Abstufungen von nichts. Die Bäume standen dicht an dicht, durch ein Netz aus Ranken miteinander verbunden. Doch dann zeichnete sich etwas ab. Ein mannsgroßer dunkler Schemen. Ein Mensch – groß, breitschultrig – beobachtete ihn aus etwa dreißig Metern Entfernung.

Was sollte der Scheiß?

»Ist das Ihr Hund?«, rief Patrick.

Er bekam keine Antwort.

»Hallo?«

Nichts. Das ergab doch keinen Sinn. Warum versteckte sich der Hundebesitzer zwischen den Bäumen? So streng waren die Strafen bei Verstößen gegen die Leinenpflicht hier nun auch wieder nicht. Es sei denn, der Mann wäre gar nicht der Besitzer des Hundes. Doch Landstreicher und Herumlungerer waren in Emerson nicht gerade weit verbreitet. Soweit er wusste, bestand die Obdachlosenpopulation aus einem kleinen Trüppchen ständig wechselnder Männer, die im Hilton Däumchen drehten, nachdem sie von ihren erbosten Frauen vor die Tür gesetzt worden waren. Patrick musste es wissen, er war vergangenes Jahr selbst einer von ihnen gewesen.

Gerade als er sich wieder dem Hund zuwandte, schien dieser sich darüber klar geworden zu sein, was er von dem Mann zwischen den Bäumen hielt, und drehte sich zu Patrick um. Und dann schien er sich auch darüber klar zu werden, was er von Patrick hielt, und zwar nichts Gutes. Sein Knurren wurde tiefer. Er tat einen weiteren bedrohlichen Schritt vor, mit derselben mordlustigen Verstohlenheit, die man in Reportagen über die Serengeti sieht. Sein verletztes Bein schien vollständig wiederhergestellt.

Zeit zu gehen. Und zwar fix. Patrick grub eine Bewegung aus seiner Footballerzeit als Wide Receiver aus: Mit dem rechten Fuß tat er einen energischen Schritt nach vorn, drehte sich und rannte in die entgegengesetzte Richtung. Nur fünf Schritte, eine geschickte Drehung ins Auto hinein, die Tür zugeknallt, und er wäre in Sicherheit. Und er hätte es auch fast geschafft. Der vordere Fuß war bereits im Auto, da explodierte im hinteren Oberschenkel ein heftiger Schmerz. Der Hund hatte ihn gebissen. Zum Glück hatten seine Fänge keinen Halt gefunden. Der Schwung trug Patrick hinters Steuer, und er zog die Tür zu. Allerdings fiel sie nicht ins Schloss, sondern knallte in ein Kissen aus Knochen und Gewebe. Der Kopf des Hundes. Ohrenbetäubendes Jaulen, gefolgt von einem winselnden Rückzug. Patrick schloss die Tür, während der Hund in Richtung der dichten Baumgruppe davonhumpelte, wo ein Mann im Verborgenen unbeteiligt zugesehen hatte, wie das Tier einen anderen Menschen angriff.

Behutsam tastete Patrick seinen Oberschenkel ab. Die Hose war zerrissen, aber da war kein Blut. Noch immer spürte er den Adrenalinstoß, nunmehr von Wut befeuert. Was zum Teufel war da gerade passiert? Warum hatte dieses Arschloch nicht eingegriffen? Hatte er dem Hund heimlich eine Art Angriffsbefehl gegeben? Patrick ließ den Motor an und manövrierte so lange hin und her, bis die Scheinwerfer die Bäume anstrahlten. Doch da war niemand. Nur Bäume und Ranken. Und natürlich die Dunkelheit, die geduldig auf das Ende dieser hektischen kleinen Störung in ihrem Herrschaftsgebiet wartete.

Zu Hause zog Patrick die zerrissene Hose aus und untersuchte die Verletzung. Es war keine offene Wunde, doch wahrscheinlich würde sich ein hässlicher blauer Fleck bilden. Vorsichtshalber strich er dick antiseptische Salbe darauf, dann kühlte er die Stelle mit einem Eisbeutel. Zur Linderung der Schmerzen ein großer Tumbler Suntory und zwei Ibuprofen.

Es war jetzt beinahe vier Uhr. Er sollte im Bett sein. Er hätte im Bett sein sollen, als der Hund ihn biss. Er hätte im Bett sein sollen, als er beschloss, eine Runde mit dem Auto zu drehen. Doch ein Traum hatte ihn geweckt und glatt aus dem Haus getrieben. Vielmehr kein Traum, sondern eine körperlose Stimme, deutlicher und näher, als ein Traum je sein könnte. Dad, holst du mich ab? Es war nicht Gabi als fröhliches, unbeschwertes Mädchen gewesen, das vom Fußballtraining oder aus dem Einkaufszentrum abgeholt werden musste. Auch nicht ihr späteres Ich, flehend, gezeichnet und am Ende, aus der Zeit, in der sie ihn mit einem geliehenen Prepaidhandy oder per R-Gespräch für 24,99 Dollar die Minute von einem Münzsprecher im Gefängnis angerufen hatte. Nein, dieser Ruf kam aus dem Hier und Jetzt, von der jungen Frau, die sie heute gewesen wäre. Zuversichtlich und ein bisschen ungeduldig. An der Schwelle ihres Erwachsenenlebens. Die junge Frau, die ihrem Vater einen Gefallen tat, indem sie ihm gestattete, ihr diesen Gefallen zu tun.

Als sie zu ihm sprach, war er nicht im Bett, sondern saß in seinem alten Sessel, dem einzigen Möbelstück, das er aus seinem verschwundenen Leben mitgenommen hatte. Er brauchte eine Minute, um sich zurechtzufinden. Er trug noch die Kleidung, die er nach der Arbeit angezogen hatte, eine Dockers-Hose und ein Polohemd. Auf dem Tisch neben ihm standen ein Tumbler mit whiskyfarbenem Eisschmelzwasser und ein Schüsselchen voller Pistazienschalen. Im Discovery Channel lief ohne Ton eine Sendung über bärtige Männer auf einem Schiff, die mit den Elementen rangen.

Da an Schlaf nicht mehr zu denken war, fuhr er mit dem Auto aufs Geratewohl kreuz und quer durch die Stadt. Er bog links ab, er bog rechts ab. Es spielte keine Rolle, solange er in Bewegung blieb. Von der Adams in die Cabot Street; von der St. James in die Smith Street und dann in die Rockingham. Auf der Centre Street durchs Stadtzentrum, wo nichts geöffnet hatte, aber alles hell erleuchtet war. Vorbei an der Highschool, auf deren riesigem Parkplatz ein einsames Auto unter den Natriumdampflaternen stand, deren Licht wie ein warmer Nieselregen darauf herabfiel. Vorbei am Minimarkt der Mobil-Tankstelle, wo eine hoppereske Gestalt hinter schusssicherem Glas saß. Und dann in die Locust Lane, wo der schwarze Hund seinen Weg kreuzte.

Er sollte versuchen, im kurzen Rest dieser Nacht noch ein wenig Schlaf zu finden, wusste allerdings, dass dieser sich ohne Unterstützung nicht einstellen würde. Nicht bei den Schmerzen in seinem Bein und dem restlichen Adrenalin in seinem Blut. Und so schenkte er sich noch einmal von der japanischen Wunderdroge ein und grübelte über die Gestalt zwischen den Bäumen nach. Je länger er darüber nachdachte, desto wütender wurde er. Er konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand in dieser Stadt nicht eingreifen würde, wenn sein Haustier angefahren wurde, einen Fremden angriff und schließlich von einer zuschlagenden Autotür eingeklemmt wurde. Für das Wohlergehen dieses Tiers war vermutlich mehr ausgegeben worden als für drei Viertel der Kinder weltweit. Und dennoch kein Mucks zwischen den Bäumen. Falls der Mann bloß zufällig dort gewesen war, was hatte er dann dort getan? Das ergab doch keinen Sinn.

Er erwog, die Polizei anzurufen und einen Streuner zu melden, einen frei herumlaufenden Hund. Doch er konnte sich vorstellen, wie das ausgehen würde. Sie würden ihm geduldig zuhören, einen Streifenwagen in die Locust Lane schicken und nichts finden. Außerdem stand Patrick mit den hiesigen Cops nicht auf bestem Fuß. Nein, die Sache hatte sich erledigt. Er beschloss, sich zwei weitere Glas zu bewilligen. Das würde wirken, würde die drei gähnenden Stunden überbrücken, bis es wieder »Aufgewacht!« hieß; bis die Ödnis des Morgens schließlich in Sicht kroch.

Mittwochmittag

Sie war im Laden und arbeitete, als sie hereinkamen. Alle arbeiteten – in der Mittagszeit herrschte am meisten Betrieb. Die Leute kauften Schmuck gerne mitten am Tag. Hauptsächlich Büroangestellte in ihrer Mittagspause. Paare, einzelne Männer – man bekam eine gute Mischung. Wenn man gut verkaufen wollte, aß man entweder früher oder später, oder man aß gar nicht.

Diese beiden jedoch waren keine Kunden. Das sah sie sofort. Sie waren nicht einmal ein Paar, jedenfalls nicht von der Sorte, die normalerweise bei einem Juwelier aufschlug. Eine Schwarze Frau mittleren Alters, die wie eine Highschooldirektorin aussah, begleitet von einem weißen Armleuchter, der Ringkampftrainer sein könnte. Die Frau hatte ein bisschen zu viel auf den Rippen, aber es war gut verteilt; die Kleidung makellos, jedes Haar lag perfekt. Der Mann hatte seinen Körper mit Hanteln und Bier aufgebaut; seine Frisur war das Ergebnis von Elektrorasierer und Gel. Nein, die waren garantiert nicht hier, um einen Verlobungsring zu kaufen. Um den Hals hatten sie Ausweise hängen, die sie aus dieser Entfernung nicht lesen konnte. Steuerprüfer, vermutete sie. Steve hatte sie bestimmt auf dem Überwachungsmonitor in seinem Büro gesehen. Wahrscheinlich schredderte er schon Dokumente.

Tomi schloss gerade den Verkauf eines, wie es aussah, halbkarätigen Solitärs ab. Damit blieb Britt. Das kleine Dummerchen hielt die beiden für Kunden, also ließ sie die Katastrophe, die sie für Charme hielt, auf sie los. Doch ihr Lächeln verschwand, sobald die Frau ihr Anliegen vortrug. Sie drehte sich um und deutete auf Danielle.

Und los geht’s, dachte sie. Wieder einmal. Eden hatte gestern um kurz nach Mitternacht angerufen, doch Danielle hatte ihren Anruf verpasst. Sie war früh zu Bett gegangen und hatte den Klingelton abgestellt, weil sie in letzter Zeit eine Flut potenziell betrügerischer Anrufe erhalten hatte. Daher hatte sie erst heute Morgen gesehen, dass ihre Tochter angerufen hatte. Sie hatte keine Nachricht hinterlassen. Danielle hatte versucht, sie zurückzurufen, doch Eden hatte das Gespräch nicht angenommen. Was bedeutete, dass sie nicht in der Lage gewesen war, den Unsinn zu verhindern, für den man ihr gleich die Verantwortung zuschieben würde.

Danielle hatte keinen Ärger mit dem Finanzamt, und ihre Tochter hatte kein Geld, also waren die beiden vielleicht Sozialarbeiter. Wobei die normalerweise nicht paarweise auftraten. Die miesen Typen, die Vorladungen und Vollstreckungsbefehle zustellten, arbeiteten in der Regel ebenfalls allein. Und dann sah sie die goldenen Dienstabzeichen, und ihre Verärgerung wich einem tieferen Gefühl.

Es war die Frau, die sie ansprach.

»Danielle Perry?«

Ihre Stimme klang überraschend freundlich. In den meisten Situationen hätte man sie beruhigend nennen können. Nur nicht in dieser.

»Was hat sie jetzt wieder angestellt?«

»Ich bin Dorothy Gates. Ich bin Detective bei der State Police. Das ist Detective Procopio aus Emerson.«

Gates sah sich um. Gerade war ein weiteres Paar eingelassen worden. Der Verkaufsraum war nicht sonderlich groß. Allmählich wurde es eng.

»Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten?«

Die Angst wurde größer. Eden war auch früher schon in Schwierigkeiten gewesen, Gott allein wusste das, aber noch nie waren zwei Detectives und Ungestörtheit vonnöten gewesen, um die Sache zu erklären.

»Ms Perry?«

Da war der Lagerraum, aber der war nur ein begehbarer Safe ohne Sitzgelegenheiten. Blieb das Büro des Geschäftsführers. Steve würde nicht erfreut sein, die Cops da drin zu haben.

»Ich bin nicht …«

Und dann erschien er wie aufs Stichwort, Steve Slater höchstpersönlich, mit seinem Brusthaar und seinen Loafern. Sein Blick war fest auf die Cops gerichtet, seine Stirn so stark gerunzelt, dass es aussah, als befände er sich im Anfangsstadium eines Schlaganfalls. Er sagte kein Wort, während er auf sie zukam, als ob er bereits den Rat seines Anwalts befolgte.

»Das sind die Detectives Gates und Procopio«, erklärte Danielle, die sich Namen gut merken konnte. »Könnten wir kurz dein Büro benutzen?«

»Mein Büro«, wiederholte er matt.

Zu den zahlreichen Dingen in Steves Büro, die er die Detectives garantiert nicht sehen lassen wollte, gehörte ein glänzender Colt 1911 in einem Holster, das er unter dem Schreibtisch befestigt hatte, ein Werkzeug der Zerstörung, das den staatlichen Behörden gemeldet sein mochte oder auch nicht. Bei den seltenen Gelegenheiten, wenn er zwielichtige Gestalten einließ, hatte er die charmante Angewohnheit, sich die Pistole vorn in seine Slacks zu stecken.

»Ja, das wäre sehr freundlich«, sagte Gates.

Das setzte Slater unter Zugzwang. Eine Weigerung würde die Cops ins Grübeln bringen.

»Natürlich.« Er klang, als wären seine Backenzähne mit Sekundenkleber verbunden worden.

Mit dem Schlüssel an seinem elastischen Schlüsselband öffnete er die Tür und hielt sie ihnen auf.

»Können Sie mir sagen, wie lange das dauern wird?«, fragte er, als sie an ihm vorbeigingen.

Gates drehte sich um und lächelte liebenswürdig, das Gesicht dicht vor seinem.

»Wir brauchen so lange wie nötig.«

Man hätte ihre Stimme honigsüß nennen können, wenn Honig denn ätzend wäre. Die einbruchsichere Tür fiel schwer hinter ihnen ins Schloss. Vor Steves Schreibtisch standen zwei Stühle. Gates, die sofort das Kommando übernahm, deutete auf einen davon.

»Ms Perry, ich möchte, dass Sie sich setzen.«

Da wusste Danielle, dass es die schlimmste Art von schlechter Nachricht war. Man hatte sie schon einmal gebeten, sich zu setzen. Nach dem Herzinfarkt ihrer Großmutter.

»Ich würde lieber stehen bleiben«, entgegnete sie, als könnte sie so abwehren, was kam.

»Bitte«, sagte Gates und klang bei aller Liebenswürdigkeit sehr bestimmt.

Und so setzte sie sich. Gates nahm den anderen Stuhl und hockte sich ganz vorn auf die Kante, als wollte sie jeden Augenblick wieder aufspringen können. Procopio blieb stehen, die Arme vor der Brust verschränkt. Er hatte Danielle nicht mehr aus den Augen gelassen, seit Britt sie ihm gezeigt hatte. Sein Blick war ausdruckslos. Man hätte denken können, er studierte sie für eine Prüfung, die er ablegen musste.

»Ms Perry«, sagte Gates. »Man kann das einfach nicht schonend sagen. Leider ist Eden tot.«

Danielle erwiderte den Blick der Frau noch einen Moment lang, einfach um sicher zu sein, dann sah sie sich nach etwas anderem als diesem unerträglichen Mitgefühl um, worauf sie sich konzentrieren konnte. Ihr Blick landete auf einem Foto von Slater und seinen Töchtern vor einem Muscle-Car. Sie sah wieder die Polizistin an.

»Es tut mir sehr leid«, sagte Gates.

Danielle fragte sich, warum sie sich nicht die Augen aus dem Kopf weinte. Sie wusste, das geschah irgendwo in ihrem Inneren, aber es war noch nicht an die Oberfläche gedrungen.

»Was ist passiert?«

»Auch das ist eine schlechte Nachricht, aber wir glauben, sie wurde ermordet.«

»Wie?«

»Anscheinend bekam sie einen Schlag auf den Kopf.«

»Wo war sie da?«

»In einem Wohnhaus in Emerson. Kennen Sie …?«

»Moment mal, waren Bill und Betsy …?«

»Sie waren nicht in der Stadt.«

»Sie sind sicher, dass sie es ist?«

»Ihr Führerschein war am Tatort. Wir haben mit den Hauseigentümern gesprochen. Sie ist es, Danielle.«

»Wurde sie …?«

»Das prüfen wir gerade.«

Danielle waren die Fragen ausgegangen.

»Wann haben Sie zuletzt mit Ihrer Tochter gesprochen?«

»Gestern Abend. Gegen sieben.«

»Hat sie erkennen lassen, dass etwas nicht in Ordnung war?«, fragte Procopio. Seine Stimme klang, wie Danielle erwartet hatte: Sportplätze, Kneipen und Dachdeckerjobs.

»Nein«, antwortete Danielle. »Wo ist sie jetzt?«

»Wir kümmern uns um sie.«

Es klopfte an der Tür. Procopio öffnete. Seine Unterhaltung mit Slater dauerte nicht lange. Und dann waren sie wieder zu dritt. Danielle fiel etwas ein.

»Sie hat angerufen. Ich meine, noch einmal. Heute Nacht.«

»Und wann war das?«

»Um kurz nach Mitternacht.«

»Was hat sie gesagt?«

»Ich habe den Anruf verpasst. Ich habe geschlafen.«

»Hat sie eine Nachricht hinterlassen?«

Danielle schüttelte den Kopf.

»Heute Morgen habe ich versucht, sie zurückzurufen, aber …«

Aber sie war tot.

»Und was soll ich jetzt tun?«

»Wir werden Ihnen einige Fragen stellen müssen«, sagte Gates.

»Geht das auch später? Ich bin nicht …«

Sie wusste nicht, was sie nicht war.

»Es muss jetzt sein, und ich sage Ihnen auch, warum. Im Moment versuchen wir noch, die Fakten zusammenzutragen. Und je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird das.«

»Können wir es wenigstens nicht hier drin tun?«

»Ich sage Ihnen was. Kommen Sie mit uns auf die Wache. Ich glaube, das wäre überhaupt am besten.«

»Ist sie dort?«

»Nein, der Rechtsmediziner kümmert sich um sie.«

»Können wir zuerst dahin fahren?«

»Über das alles können wir sprechen, wenn wir auf der Wache sind.«

Im Verkaufsraum lösten sich die Mutmaßungen der anderen in Luft auf, als sie Danielles Gesichtsausdruck sahen. Steve sagte etwas, und dann sagte Britt etwas, aber Danielle konnte nichts aufnehmen.

Eden.

Der Wagen der beiden Detectives parkte gleich vor der Tür in zweiter Reihe. Da stand auch ein Streifenwagen aus Watertown. Nach einem Nicken von Gates fuhr er davon. Danielle setzte sich auf die Rückbank. Nach Emerson war es nicht weit. Procopio fuhr. Ein paarmal schaltete er Warnlicht und Sirene ein, damit die Leute Platz machten. Sie sprachen nicht miteinander, doch Gates drehte sich circa jede Minute um, um nach ihr zu sehen. Danielle fiel es schwer, ihre Gedanken beisammenzuhalten. Sie fühlte sich wie in dem Moment kurz vor dem Einschlafen, wenn der Kopf einen in einen Traum hineinzieht. Noch war alles vertraut, aber zugleich ganz anders als das normale Leben. Man konnte sich alles Mögliche vorstellen, wenn es um Eden ging. Dass sie verhaftet worden war. In der Notaufnahme lag. Dass sie nach einem Autounfall mit Blechschaden oder einem katastrophalen One-Night-Stand oder vor wütenden Menschen gerettet werden musste, die so blöd gewesen waren, ihr zu vertrauen. Dass sie sich über etwas schlapplachte, was außer ihr niemand verstand. Aber nicht tot. Sie war immer lebendig, wenn man an sie dachte. Lebendiger als jeder andere. Sie zappelte herum und redete und fragte. Trank einem das Bier aus, aß einem den Teller leer. Blickte nie so richtig durch, stürzte sich aber trotzdem in alles hinein, als wäre die Welt ein großer gummigepolsterter Spielplatz, wo nichts richtig Schlimmes passieren konnte.

»Sie kennen nicht zufällig das Passwort zu ihrem Telefon?«

»1526«, erwiderte Danielle sofort.

Gates war überrascht.

»Ihr Geburtsdatum und meines«, erklärte Danielle. »Ich habe es ihr unter der Bedingung geschenkt, dass ich das Passwort kenne.«

Gates verschickte eine Textnachricht, und dann trat wieder Schweigen ein. Sie erreichten Emerson. Große Häuser, große Autos, stille Straßen. Wie immer staunte Danielle darüber, wie sicher alles wirkte.

»So was passiert hier bestimmt nicht oft«, sagte sie. »Dass Menschen getötet werden.«

»So was passiert überall«, entgegnete Gates, und in ihrer Stimme lag ein Anflug von müder Verwunderung.

Die Polizeidirektion von Emerson wirkte eher wie eine Hightechfirma an der Route 128 denn wie ein Ort, an dem das schmutzige Geschäft der Strafverfolgung stattfand. Vor dem Gebäude stand ein Transporter des örtlichen Ablegers eines Nachrichtensenders. Eine zierliche Blondine auf sehr hohen Absätzen sprach in die Kamera daneben.

»Na toll«, murmelte Procopio.

Sie parkten in der Nähe des Hintereingangs und betraten dann ein Großraumbüro, in dem zugleich Betrieb und gedämpfte Stimmung herrschten. Die Leute, an denen sie vorbeiging, sahen sie an und wandten gleich darauf hastig den Blick ab. Ein Uniformierter – groß, schon älter, silberhaarig – erwartete sie an der Tür eines verglasten Besprechungsraums. Er stellte sich als der Polizeichef vor; seinen Namen bekam sie nicht mit, weil in ihren Ohren ein ganzer Ozean rauschte. Als er ihr die Hand schüttelte, umhüllte er sie wie ein Waffeleisen eine Waffel.

»Es tut mir sehr leid um Ihr Kind«, sagte er.

Eine eigenartige Wortwahl, wenn man bedachte, dass ihre Tochter zwanzig war, aber unabsichtlich zutreffend. Eden war nichts anderes als ein Kind. Sie betraten den Raum. Wieder zeigte man ihr, wo sie sich hinsetzen sollte. Gates und Procopio setzten sich ihr gegenüber; der Polizeichef blieb stehen. Auf dem Tisch lag ein brauner Umschlag. Gates holte ein kleines Aufnahmegerät hervor, drückte auf einen Knopf und stellte es zwischen ihnen auf den Tisch.

»Ich werde unser Gespräch aufnehmen. Es gibt auch eine Kamera.«

Danielle nickte. Als ob sie hier ein Mitspracherecht hätte.

»Okay, ich werde Ihnen jetzt zwei Fotos zeigen. Sie müssen sie sich ansehen und uns sagen, ob das Ihre Tochter ist. Ich muss Sie warnen: Das wird nicht leicht. Aber es muss sein.«

»Ja, schon klar.«

»Okay. Los geht’s.«

Gates zog zwei große Fotos aus dem Umschlag. Sie betrachtete sie einen Moment, als käme sie ins Zweifeln, dann legte sie sie vor Danielle auf den Tisch. Es waren Nahaufnahmen von Edens Gesicht. Ihre Augen waren halb geöffnet. Das Weiße im linken Auge war violett-rot verfärbt, das Lid geschwollen wie mit Wasser vollgesogenes Brot. Man konnte ein winziges Stück Zungenspitze sehen.

»Ihr Auge.«

»Das kommt wohl von der inneren Blutung«, erklärte Gates.

Danielle berührte eines der Fotos am Rand und verschob es ein Stück, bis es parallel zum anderen lag. Sie nickte. Es herrschte Schweigen.

»Sie bestätigen, dass die Person auf diesen Fotos Ihre Tochter Eden Angela Perry ist?«

»Ja.«

Hinter ihr bewegte sich etwas. Der Polizeichef. Er legte etwas neben sie auf den Tisch. Einen Kugelschreiber. Einen sehr schönen Kugelschreiber.

»Sie müssten uns bloß beide Fotos auf der Rückseite mit Ihren Initialen abzeichnen.«

Danielle tat wie geheißen. Gates nahm die beiden Fotos und steckte sie zurück in den Umschlag.

»Kann ich sie sehen?«

»Noch nicht.«

»Aber irgendwann muss ich das tun.«

»Das verstehen wir.« Detective Gates setzte sich anders hin. »So, als Sie gestern Abend mit Ihrer Tochter sprachen, worüber haben Sie da geredet?«

»Nichts Besonderes eigentlich. Hauptsächlich habe ich auf sie eingeredet, dass sie – na ja, wahrscheinlich wissen Sie das, Sie hat demnächst einen Gerichtstermin.«

»Die Ladendiebstahlssache.«

»Was Schwachsinn ist. Jedenfalls, sie musste sich endlich mal beim Anwalt melden.«

Gates winkte ab. Ladendiebstahl interessierte jetzt niemanden.

»Hat sie erwähnt, ob sie gestern Abend jemanden treffen wollte?«

»Nein.«

»Was genau wollte sie bei den Bondurants? Am Telefon haben sie gesagt, sie seien Verwandte.«

»Betsy ist eine Cousine soundsovielten Grades. Sie kann Ihnen sagen, wie viel Grad genau. Wir sind über meine Tante Nancy verwandt. Kennengelernt haben wir uns bei ihrer Beerdigung …«

Beim letzten Wort stockte sie.

»Lassen Sie sich Zeit.«

»Die Bondurants hatten Eden unter ihre Fittiche genommen. Sie ist … schwierig. Sie ist kein schlechter Mensch. Sie ist bloß … manchmal macht sie dummes Zeug, weil das einfacher ist. Sie vertraut Menschen, denen sie nie hätte vertrauen dürfen. Aber sie könnte keiner Fliege etwas zuleide tun.«

»Da bin ich mir sicher«, sagte Gates.

»Sie treibt einen circa zehnmal am Tag zum Wahnsinn, aber sie ist auch irgendwie ein Engel. Es ist schwer zu erklären. Dafür muss man sie kennen.«

Danielle begann zu weinen. Sie weinte sonst nie, aber so war es nun einmal. Die Tränen waren wie kleine Stiche in ihren Augen. Eine Schachtel Papiertaschentücher tauchte vor ihr auf – wieder der Polizeichef. Okay, sagte sie sich nach zwanzig oder dreißig Sekunden. Das war das. Du hast geweint, und es hat genauso viel geholfen wie immer. Sie tupfte sich die Augen ab, und das schneeweiße Tuch bekam kohlschwarze Flecken.

»Wie lange war sie schon dort?«, fragte Gates.

»Fast drei Monate.«

»Und sie wirkte zufrieden?«

»Ja.«

»Und was genau hat sie getan?«

»Na ja, Betsy brauchte einfach Gesellschaft. Jemanden, der sie begleitete. Ich glaube, sie hat vor allem einfach ihre eigenen Kinder vermisst. Bestimmt wissen Sie das mit ihrem Ältesten.«

»Ja. Sehr traurig.«

»Und die anderen sind erwachsen und aus dem Haus. Sie wollte einfach jemanden, den sie verwöhnen kann. Anfangs war ich skeptisch. Eden ist nicht gerade eine erfahrene Betreuerin. Aber sie sind wirklich gut miteinander ausgekommen. Ach, und dann war da der Hund. Um den hat sie sich gekümmert. War er …?«

»Dem Hund geht es gut. Was wissen Sie über Edens Sozialleben?«

»Nicht viel. Sie wollte mir nichts erzählen. Darüber haben wir uns oft gestritten.«

»Warum das?«

»Sie hatte in der Vergangenheit ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, und deshalb bin ich wohl manchmal ziemlich hart mit ihr ins Gericht gegangen, was ihren Umgang betraf.«

»Also keine Freunde, von denen Sie wissen? Ich meine, hier draußen in Emerson.«

»Keine, von denen ich gewusst hätte. Aber wie ich sie kenne, gab es bestimmt welche.«

»Sie hatte also keinen Job? Ich meine, außerhalb des Haushalts der Bondurants?«

»Außer dass sie mit dem Hund Gassi ging und Betsy Gesellschaft leistete, nicht. Sie haben sie bezahlt. Gut. Und ihr ein Zimmer gegeben. Mit eigenem Bad und einem großen Bett und einem großen Fernseher. Ich meine, Sie haben das Haus doch gesehen. Vielleicht war es das? Ein Einbruch oder so?«

»Wir prüfen auf jeden Fall sämtliche Möglichkeiten. Zurück zu etwas, was Sie eben gesagt haben, über schlechte Entscheidungen. Gibt es da jemanden aus Edens Vergangenheit, der ihr Ihrer Meinung nach vielleicht schaden wollte? Ein Ex-Freund vielleicht?«

»Die sind im Grunde ein Haufen Loser, aber keiner kam mir gewalttätig vor.«

»Haben Sie Namen?«

»Da sind Matt und Rayshard … wissen Sie, ich müsste nachdenken.«

»Wenn Sie uns eine Liste schreiben könnten, das wäre hilfreich.«

»Das kann ich tun.«

»Und hat Ihre Tochter Drogen genommen?«

»Nicht in dem Maße, dass es ein Problem gewesen wäre. Keine Nadeln oder so was.«

»Und dieser Anruf um Mitternacht, da wissen Sie also nicht, worum es ging?«

»Nein.«

»War das typisch für sie, so spät anzurufen?«

»In letzter Zeit nicht.«

Gates sah sie lange an.

»Wie würden Sie also Ihre eigene Beziehung zu Ihrer Tochter beschreiben?«

»Ich bin ihre Mutter.«

»Könnten Sie ein bisschen mehr ins Detail gehen?«

»Vermutlich könnte man sagen, dass Eden und ich uns eine Auszeit genommen haben. Ich meine, das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Es war einfach so, wissen Sie, nach zwanzig Jahren dachten wir, wir könnten eine Pause brauchen, glaube ich.«

»Übrigens«, sagte Gates, als fiele es ihr gerade erst ein. »Wo waren Sie gestern Abend? Ich weiß, Sie haben gesagt, dass Sie um sieben mit ihr gesprochen haben …«

Danielle wusste, es war nur logisch, dass sie sie verdächtigten. Sie kannten sie nicht. Sie wusste, wie sie wirkte, mit den Tattoos und dem schwarz gefärbten Haar. Aber trotzdem.

»Ich war zu Hause.«

»Und haben was getan?«, fragte Procopio.

»Ich habe zu Abend gegessen, dann einen Film geschaut, und dann bin ich ins Bett gegangen.«

»Welcher Film war das?«

»Er war mit Julia Roberts. Sie tut so, als würde sie sich in einen Schwulen verlieben, um einen anderen Mann eifersüchtig zu machen. Der Titel fällt mir nicht mehr ein.«

»Die Hochzeit meines besten Freundes«, sagte Procopio sofort.

Die beiden Frauen sahen ihn an. Gates wandte sich wieder Danielle zu.

»Sie haben das Haus gar nicht mehr verlassen?«

»Nein.«

»Okay. Gut zu wissen.«

Sie unterhielten sich noch eine Weile. Der Polizeichef ließ sie allein. Gates fragte sie nach Edens Ex-Freunden und ihren Gewohnheiten und ob sie noch irgendetwas anderes über die Wochen in Emerson erzählt habe. Sie fragten nach den Stimmungen ihrer Tochter, was ein bisschen so war, als erkundigte man sich nach dem Flugplan einer Stubenfliege. Danielle war klar, dass sie keine große Hilfe war. Sie begannen, sich zu wiederholen.

Und dann kam der Polizeichef zurück und bat die beiden Detectives zu einer dringenden Unterhaltung vor die Tür. Danach konnten sie sie gar nicht schnell genug loswerden.

»Kann ich sie jetzt sehen?«, fragte sie.

»Ich sag Ihnen was. Wir geben Ihnen so bald wie möglich Bescheid.«

»Das wird aber noch heute sein, oder?«

»Die haben da ihre eigene Art, mit allem umzugehen. Aber müsste eigentlich.«

»Danke.«

»Wir lassen Sie von einem Officer nach Hause fahren. Gibt es jemanden, der Ihnen Gesellschaft leisten kann?«

»Ich komme zurecht.«

»Sind Sie sicher? Es gibt Leute, die wir anrufen können.«

Es gab nur eine einzige Person, deren Gesellschaft sie brauchte. Schon lange gab es da nur eine.

»Ich komme zurecht«, wiederholte sie, obwohl sie da massive Zweifel hatte.

Sie wartete schon den ganzen Vormittag darauf, dass Alice ihre Textnachricht beantwortete. Es war eigenartig. Normalerweise antwortete sie sofort, doch nun war es bereits drei Stunden her. Natürlich konnte es sein, dass sie noch schlief. Alice war nicht gerade ein Morgenmensch. Es wäre zu schade, wenn sie sich nicht treffen könnten. Sie mussten wirklich über die Kinder sprechen.

Außerdem musste Celia für eine Weile aus dem Haus kommen. Die Bauarbeiter machten viel mehr Radau, als sie erwartet hatte. Sie hatten um kurz nach sieben damit begonnen, die Terrasse aufzureißen. Damit verstießen sie gegen die städtische Verordnung, die Gartenarbeit vor acht Uhr untersagte. Nicht dass das eine Rolle gespielt hätte. Niemand würde sich über Lärm bei den Parrishs beschweren, egal um welche Uhrzeit. Schließlich war es Oliver, der die Regeln aufgestellt hatte.

Insgesamt waren es vier Arbeiter. Einer bediente einen Pressluftbohrer, ein anderer fuhr einen Bagger. Die übrigen beiden beobachteten alles mit kritischem Blick – wie olympische Juroren. Bei ihrer Ankunft hatte Celia bereits in ihrer sonnigen Küchennische gesessen, eine Tasse Kaffee vor sich. Oliver war auf Dienstreise, und wenn sie allein war, konnte sie meist nicht länger als bis zum Morgengrauen schlafen. Als die Männer damit begannen, den verwitterten Steinboden aufzureißen, überlief sie ein kurzer Schauder, ganz ähnlich dem Gefühl, das den ersten Schnitt eines größeren Frisurenwechsels begleitete. Doch dann gab es kein Zurück mehr, und sie konnte sich dem nächsten Punkt zuwenden, was heute Morgen zufälligerweise ihr jüngster Sohn war. Insbesondere seine nächtliche Abwesenheit. Um kurz nach Mitternacht hatte er ihr eine Textnachricht geschickt. Bleibe bei Hannah. Sie hatte nachgefragt, ob er die ganze Nacht meine. Nach einer geraumen Weile hatte er mit einem einfachen Jep geantwortet. Und sie damit in eine schwierige Lage gebracht. Sie hätte versuchen können, diese Unterhaltung in Form von Textnachrichten fortzusetzen, was allerdings zu nichts führen würde. Sie konnte ihn anrufen, doch er war bei seiner Freundin, und das würde Ärger geben. Falls er überhaupt ans Telefon ging. Nein, sie würde einfach auf seine Rückkehr warten müssen.

Und so ließ sie es auf sich beruhen, wachte am nächsten Morgen früh auf und hockte sich auf ihren Lieblingsplatz im Haus, in die Küchennische, von der aus sie einen Panoramablick auf die Vorderseite des Hauses, die Garage und die Terrassentür hatte. Als die Jungen alle noch zu Hause gewohnt hatten, hatte sie sich gefühlt wie eine Fluglotsin, die die Bewegungen auf diversen Start- und Landebahnen koordinieren musste. Doch da Jack, ihr Jüngster, am Ende des Sommers ebenfalls ausziehen würde, würde sie sich wohl bald eher wie die Leuchtturmwärterin in irgendeinem traurigen Film fühlen. Sofort rief sie sich zur Ordnung. Woher war dieser triste Gedanke gekommen? Jack ging aufs Dartmouth College, nicht nach Afghanistan. Sie würde ihn immer noch oft sehen, ebenso wie Drew und Scotty. Bloß nicht in diesem täglichen Rahmen, der sie unter anderem dazu veranlasste, bei Tagesanbruch darauf zu warten, dass er nach Hause kam.

Was genau sie ihm sagen wollte, wenn er hereinkam, blieb offen. Sie war nicht bereit dafür. Eine Übernachtung. Bei einem Mädchen. Es war nicht ausdrücklich verboten, aber nur weil nie darüber gesprochen worden war. Hannah war Jacks erste feste Freundin, wenn man diese Verstrickung mit Lexi Liriano vergangenes Jahr nicht mitzählte, und Celia zählte sie nur zu gern nicht mit. Sie wusste, dass die beiden es getan hatten, und es machte ihr nichts aus. Sie hatte bereits zwei Söhne großgezogen. Sie war weder dumm noch prüde. Sie hoffte, sie würde nie so alt werden oder so sehr abstumpfen, dass sie vergaß, wie das war, diese nicht wiederholbare Glückseligkeit der frühen Liebschaften. Wenn man sich dem anderen ganz und gar hingab. In ihrem Fall war es Teddy Vier in der Skihütte in Killington gewesen, derweil ihre Familien auf den Pisten unterwegs waren. Während sie so ziemlich alles taten, wovor man sie gewarnt hatte. Teddy mit seinem widerspenstigen blonden Haarschopf und seinen muskulösen Armen mit der babyweichen Haut.

Doch sie hatten nie eine ganze Nacht miteinander verbracht. Nicht während der Highschoolzeit. Das war zu viel, selbst wenn man kurz vor dem Schulabschluss stand. Es gab Regeln, ungeschrieben, aber unauslöschlich, und an die mussten sich alle halten, sogar eine so unkonventionelle Familie wie die von Hannah. Celia würde eingreifen müssen. Allerdings musste sie behutsam vorgehen. Sie wollte nicht alles aufs Spiel setzen. Da war Jacks Temperament zu bedenken. Und Hannah erwies sich als gut für ihren Sohn. Unerwartet, aber gut. Still und lieb. Ein bisschen passiv, ein bisschen empfindsam vielleicht. Nicht das hübscheste Mädchen auf Erden, aber das war ja nichts Schlimmes. Und sie himmelte Jack wirklich an. Sie zu verschrecken wäre ein Fehler.

Offen gesagt, war es auch nicht so, als hätte er andere Optionen gehabt. In Liebesdingen hatte er bislang nicht viel Glück gehabt. Drew und Scotty hatten immer irgendein graziöses, treu ergebenes Geschöpf gehabt, das an ihren Lippen hing, aber Jack erregte bei Mädchen kein großes Interesse. Zunächst schrieb sie das seinem Alter zu. Doch dann schoss er auf über einen Meter achtzig in die Höhe, seine Stimme wurde tiefer, und er war zu alt, um einfach als jung betrachtet zu werden. So ungern eine Mutter so etwas zugab, aber er verfügte einfach nicht über die Attraktivität, die seine Brüder und seinen Vater unbestreitbar auszeichnete. Er sah nicht direkt gut aus, und das konnte genauso schlecht sein, wie hässlich zu sein. Zu eng stehende Augen, ein bisschen zu schmale Lippen, und seinen Bewegungen fehlte die Anmut seiner Brüder. Und vom Charakter her war er ein bisschen zu sperrig. Dieses schrille Lachen und die Angewohnheit, auf Sarkasmus zurückzugreifen, wenn er nervös oder unsicher war. Celia hatte gehofft, das alles hätte sich letztes Jahr mit Lexi geändert. Nachdem das so katastrophal geendet hatte, war sie gezwungen gewesen, in Betracht zu ziehen, dass Mädchen für ihren jüngsten Sohn ein langfristiges Problem darstellen würden.

Doch dann war Hannah gekommen, und seine Mädchenprobleme schienen wirklich der Vergangenheit anzugehören. Sie hatte die Geduld einer Heiligen, sah alle seine guten Seiten, fand sich mit seiner Sturheit, seinen eigenwilligen Ansichten und seinen Wutausbrüchen ab und glich mit ihrer Sanftheit und ihrer stillen Art seine Ecken und Kanten aus. Sie waren wirklich ein perfektes junges Paar. Es wäre ein Fehler, ihr sonderbares Gleichgewicht zu stören. Celia würde unbedingt Fingerspitzengefühl an den Tag legen müssen, wenn sie Jack begreiflich machen wollte, dass es Grenzen gab.

Ihr Telefon gab eines seiner Geräusche von sich. Es war Oliver, der sie auf Facetime anrief. Was ungewöhnlich war. Sie ging ins ruhigere Wohnzimmer, bevor sie den Anruf annahm. Und da war er, das Gesicht zu groß für das winzige Display.

»Guten Morgen aus dem tiefsten Connecticut«, sagte er. »Was ist das für ein unheiliger Radau?«

»Die Männer wegen der Terrasse sind hier.«

»Ach richtig. Wie sieht’s aus?«

»Sie sind noch in der Zerstörungsphase. Wie ist Stamford?«

Er hielt das Telefon so, dass sie aus seinem Hotelzimmerfenster blicken konnte. Es sah genauso aus wie so ziemlich alles da unten.

»Du wirkst ein bisschen angeschlagen.«

»Wir waren bis Mitternacht zugange«, sagte er. »Vom Sitzungssaal in die Bar.«

»Wie läuft die Transaktion?«, fragte sie beklommen.

Oliver befand sich in der Endphase eines Projekts, bei dem er seine Mandanten, einen riesigen deutschen Konzern, bei der Fusionierung mit einem Maschinenteilehersteller aus Connecticut unterstützte. Es lief nicht reibungslos, was viele Überstunden, aber auch viele abrechenbare Stunden bedeutete. Der faustische Pakt seines Berufs.

»So langsam wird es. Diese Leute haben komische Umgangsformen. Sie erzählen schreckliche Witze. Im Grunde dreht sich alles ums Furzen und um große Brüste.«

»Hoffentlich nicht in ein und demselben Witz.«

Er lachte. Das war besser.

»Und wann kommst du nach Hause?«, fragte sie.

»Meetings den ganzen Vormittag und dann Mittagessen. Ich bin allerspätestens zum Abendessen wieder da.«

Ein kurzes Schweigen trat ein. An dieser Stelle des Telefonats hätte sie ihm von Jacks Aushäusigkeit erzählen sollen, doch sie sah keinen Grund, ihm noch mehr Sorgen aufzubürden. Sie würde das zuerst mit ihrem Sohn klären und es ihrem Mann dann abends beim Manhattan als Fait accompli präsentieren.

»Na gut, ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich losfahre.«

»Ich liebe dich«, sagte sie.

»Ganz meinerseits«, antwortete er, ihr altes Mantra.

Sie beendeten das Telefonat. Celia blieb, wo sie war, und sorgte sich um ihren Mann. Er sollte wirklich nicht so viel arbeiten, besonders nach dieser entschieden uneindeutigen Laufband-Ergometrie letztes Jahr. Aber alte Gewohnheiten legt man nicht so leicht ab. Solange ein Kind im Haus lebte, würde er sich weiter verpflichtet fühlen, Geld heranzuschaffen, gleichgültig wie viel sie bereits beiseitegelegt hatten. Besessen von dem Bedürfnis, all das zu sein, was sein eigener Vater nicht gewesen war. So war er einfach gepolt.

Und dann kam Jack durch die Haustür herein, obwohl er normalerweise durch die Garage kam. Seine Miene war düster, halb besorgt, halb verwirrt. Den Blick auf die Küche gerichtet, hielt er sich dicht an der Wand und nahm dann auf Zehenspitzen die Treppe in Angriff. Er wollte ihr aus dem Weg gehen.

»Hallo, mein Schatz«, sagte sie, als er auf der zweiten Stufe war.

Überrascht drehte er sich um.

»Oh«, sagte er. »Hey.«

»Ist alles in Ordnung?«

»Müde«, murmelte er und wich ihrem Blick aus.

Der Pressluftbohrer ging an.

»Komm hier herein«, sagte sie.

Nach einem theatralischen Seufzer gehorchte er und ließ sich auf das Sofa ihr gegenüber fallen.

»Ist wirklich alles in Ordnung?«

»Warum sollte es nicht?«, fragte er in einem gereizten Ton, den sie ignorierte.

»Du wirkst mitgenommen.«

»Bloß müde.«

»Was habt ihr denn gestern Abend getrieben?«

»Einfach abgehangen.«

»Bei Hannah?«

»Genau.« Endlich sah er ihr in die Augen. »Ist das ein Problem?«

Noch mehr Trotz. Sie beschloss, jetzt nicht weiter nachzuhaken. Wenn er so reagierte, konnte man nicht vernünftig mit ihm reden.

»Wir können später darüber sprechen. Möchtest du Frühstück?«

»Ich hole mir in der Schule was. Kann ich jetzt gehen?«

Sie nickte, und er flüchtete nach oben. Celia war nicht gerade entzückt über dieses Betragen, doch sie sagte sich, er sei nur müde. Schließlich hatte er gerade zum ersten Mal die Nacht mit einem Mädchen im Bett verbracht. Es wäre verwunderlich, wenn er nicht aussehen und sich aufführen würde wie durch die Mangel gedreht.

Celia ging zurück in die Küche. Die Bauarbeiter fuhren mit ihrem Zerstörungswerk fort. Sie hatten nur eine gute Stunde gebraucht, um die fünfundfünfzig Quadratmeter große, herrliche alte Terrasse in Schutt und aufgewühlte Erde zu verwandeln. Celia betrachtete den Rest des Gartens. Den mit Schieferplatten eingefassten Pool, die kürzlich gestrichene Gartenlaube, das Labyrinth der Rosenspaliere, das stilvoll angelaufene Vogelbad. Den Rasen selbst, ein stilles grünes Meer, aus dem jeden Abend periskopartig Sprinkler auftauchten. Ein Ort für Spiele, Grillabende und Partys. Fünfundzwanzig Jahre wohnten sie nun schon hier, seit kurz vor Drews Geburt. Celia fragte sich, wie es sein würde, wenn sie nur noch zu zweit waren. Sie hatte sich ausgemalt, wie sie an einem Sonntagmorgen im Sommer auf der neuen Terrasse Kaffee tranken, die nackten Füße auf kühlem Schiefer, und die einzelnen Teile der Times hin und her reichten. Oder abends unter insektenvernichtenden Apparaturen, von denen die kleinen Eindringlinge geröstet würden, Gäste bewirteten. Doch würde es wirklich so sein? Oder würden sie bloß zwei alternde Menschen in einem viel zu großen Haus sein?

Wieder musste sie sich zur Ordnung rufen. Wo um alles in der Welt kam diese ganze Untergangsstimmung her? Es würde ihnen gut gehen. Sie würden das Leben in vollen Zügen genießen. Ein paar Monate in Italien, Abende in Boston, Kurztrips zum Broadway oder ins Jackson Hole oder wo es ihnen eben gefiel. Es würde ihnen gut gehen.

Jack polterte die Treppe herunter, rief ihr einen Abschiedsgruß zu und verschwand durch die Haustür. So weit zur geplanten Aussprache. Und dann nahm der Pressluftbohrer sein markerschütterndes Hämmern wieder auf. Da beschloss Celia, Alice eine Nachricht zu schicken. Sie konnten diese Übernachtungsgeschichte beim Mittagessen besprechen. Ein paar Richtlinien festlegen; eine gemeinsame Front bilden. Es war lange her, dass sie ihre verrückte Freundin gesehen hatte. Zu lange. Celia hatte ein schlechtes Gewissen deswegen, obwohl Alice diejenige gewesen war, die zuletzt mehrmals Ausflüchte gemacht hatte, wenn Celia sich mit ihr hatte verabreden wollen. Diesmal jedoch würde Celia darauf bestehen.

Und dann gab es nichts weiter zu tun, als zu versuchen, vor dem Lärm zu fliehen und nicht an den Gesichtsausdruck ihres Sohnes zu denken. Als sie schon glaubte, es würde nichts aus dem gemeinsamen Mittagessen, leuchtete endlich das Display ihres Telefons auf.

»Papillon?«, schrieb Alice.

»Das wäre schön«, antwortete Celia.

Der Schlummertrunk aus Chablis und Ambien war keine gute Wahl gewesen, da brauchte sie sich nichts vorzumachen. Sie hatte ihn gegen Mitternacht zu sich genommen, nachdem sie Hannah hatte nach Hause kommen hören. Er hatte ihr vier Stunden traumlosen, todesähnlichen Schlafs beschert. Sobald sie wach wurde, sah sie aufs Telefon, obwohl sie genau wusste, dass er ihr garantiert nicht mitten in der Nacht eine Nachricht schicken würde. Herrgott, er tat es ja nicht einmal tagsüber! Sie befreite sich aus der verknäuelten Bettdecke und ging nach unten, um ihre wie sandgestrahlte Zunge zu bewässern. Unter der Tür von Geoffs Arbeitszimmer schien Licht hervor. Er arbeitete in letzter Zeit immer länger, zweifellos angetrieben von den Nootropika, die er sich bei seinen Kumpeln beschaffte, den Kickstartern und Konzentrationsboostern, die zu neu waren, um auch nur Spitznamen zu haben. Die durchgearbeiteten Nächte waren bei ihm von der Ausnahme zur Regel geworden. Was Alice nur recht war. Sie war absolut zufrieden damit, ihre Ehe im Schichtdienst zu führen. Unter Hannahs Zimmertür schien ebenfalls Licht hervor, aber sie schlief häufig mit eingeschalteter Lampe, da Dunkelheit auf der langen Liste der Dinge, die ihr Angst machten, einen vorderen Platz einnahm.

Alice ging in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Sie erwog ein weiteres Glas Chablis. Es war ja nicht so, als müsste sie am Morgen irgendwohin. Oder auch am Nachmittag, jetzt wo Michel wie vom Erdboden verschluckt war. Doch damit wäre die Flasche leer, und dann müsste sie sich mit ihrem Mann auseinandersetzen, der wissen würde, dass sie das gewesen war. Geoff konnte ein echter Drogensnob sein. Wirf eine längliche Pille frisch aus einem malaysischen Labor ein, und du bist ein Bewusstseinspionier, der die Pforten der Wahrnehmung aufstößt; trink ein paar Glas zerstampfte Trauben oder fermentierte Kartoffeln, und du hast ein Problem. Sie sollte sich einfach einen Liter Stoli besorgen und in ihrer Unterwäscheschublade verwahren wie ihre Mutter. Schließlich bestand keine Gefahr, dass Geoff ihr in nächster Zeit an die Wäsche wollen könnte.

Allerdings war es vielleicht noch ein bisschen früh, um sich in ihre Mutter zu verwandeln.

Sie griff nach einer der geschmackvoll gestalteten Flaschen auf dem obersten Regal. Gletscherwasser. Herrgott! Das war ja, als äße man einen Eisbärburger. Na ja. Wenn die Welt schon schmolz, konnte sie auch was davon haben.

»Hey«, hörte sie hinter sich.

Verdutzt fuhr sie herum, stieß mit der Hand gegen ein Schraubglas im Kühlschrank und schleuderte es zu Boden, wo es vehement zerbrach. Eine leuchtend rote Paste verteilte sich auf den Fliesen, und ein stechender Geruch stieg ihr in die Nase. Harissa. Nicht gerade das, womit man sich befassen wollte, wenn einem ein bisschen flau im Magen war.

»Mann!«, flüsterte sie genervt.

Es war ihre Stieftochter, so unsicher und geisterhaft wie immer.

»Mein Gott, Hannah, ich hab mir vor Schreck fast in die Hose gemacht.«

Als sie sah, dass dem Mädchen die Gesichtszüge entgleisten, bedauerte Alice ihren schroffen Tonfall.

»Tut mir leid«, sagte Hannah unglücklich.

»Ist alles in Ordnung?«

»Ja.«

Und dann begann sie zu weinen. Sie fiel Alice mit solcher Wucht in die Arme, dass sie beinahe beide in das mit Scherben gespickte Harissa gepurzelt wären, und schluchzte so heftig, dass es sie wie einen Teppich beim Ausklopfen schüttelte.

»Hannah, Liebes, was ist denn?«, fragte Alice ernsthaft erschrocken.

»Nichts«, wimmerte Hannah.

Das Mädchen löste sich von ihr und wischte sich heftig die Tränen von den Wangen.

»Ich bin einfach nur bescheuert.«

»Hast du dich mit Jack gestritten?«

»Nein.«

»Was ist denn dann?«

»Ich weiß nicht. Bloß … Ach, egal.«

»Na, kann ich irgendetwas tun? Ich würde dir ja ein bisschen Harissa anbieten, aber …«

Es war eine ziemlich witzige Bemerkung, aber Hannah lachte nicht.

»Er ist hier«, flüsterte sie wie eine Schauspielerin in einem Horrorfilm ihre einzige Zeile.

»Wer? Jack?«

»Er übernachtet hier. Ist das okay?«

»Natürlich. Solange ihr keinen Sex habt oder so.«

Hannah riss die Augen auf.

»Das war ein Scherz«, sagte Alice und dachte: Hör auf zu scherzen. »Ich meine, möchtest du ihn denn hierhaben?«

»Ja!«

»Dann ist es in Ordnung.«

»Meinst du, Dad findet es auch in Ordnung?«

»Um deinen Vater kümmere ich mich. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil du so außer dir bist. Eigentlich müsstest du genau entgegengesetzt auf so was reagieren.«

»Ich bin wohl bloß gefühlsduselig.«

»Gefühle sind gut, stimmt’s? Wir mögen Gefühle.«

Endlich ein mattes Lächeln. Hannah sah zu Boden. Der Kühlschrank stand noch immer offen und klingelte jetzt wie ein in endloser Abwärtsfahrt befangener Aufzug. In dem Licht, das herausfiel, leuchtete die dicke Paste rot glänzend. Glasscherben ragten wie abgebrochene Zähne daraus hervor. Das Ganze sah aus wie ein Foto von einem Bandengemetzel.

»Ich sollte das aufwischen«, sagte Hannah.

»Das mache ich. Du gehst zurück zu deinem Freund. Und Kopf hoch! Das sind die glücklichen Zeiten, Mädchen.«

Hannah nahm zwei Flaschen Wasser aus dem Kühlschrank und ging. Alice war versucht, die Harissa-Sauerei bis zum Morgen liegen zu lassen, doch Geoff tappte nachts gerne barfuß umher, und noch war ihre Beziehung nicht in die Phase eingetreten, wo man den Boden vermint. Sie verbrauchte eine halbe Rolle Küchentücher, um alles aufzuwischen. Während sie sauber machte, dachte sie über das nach, was sie gerade erfahren hatte. Jack übernachtete hier. Das war neu. Die Tränen waren nicht unbedingt Anlass zur Besorgnis. Ihre Stieftochter weinte schnell, sie schaffte es kaum bis zum Ende eines rührseligen Spendenaufrufs im Fernsehen, ohne sich in Tränen aufzulösen. Wahrscheinlich war das nur der Überschwang ihrer Gefühle, was da an die Oberfläche sprudelte.

Allerdings wusste Alice noch immer nicht, was sie von Jack halten sollte. Zwar hatte sie noch nie konkrete Beweise für Fehlverhalten gesehen, doch ihn umschwebte ein leiser Schwefelhauch, den man beobachten musste. Er hatte so eine Art, einen mit seinen gruselig eng stehenden Augen durchdringend anzusehen, die nicht unbeabsichtigt wirkte; sein Tonfall war üblicherweise herablassend und sarkastisch. Neulich hatte er einige befremdliche Auffassungen darüber, was Frauen angeblich wollten, geäußert, von denen Alice hoffte, dass sie sich bald auswuchsen. Und sein Lachen hatte einen schneidenden Beiklang, der ihr zu denken gab. Ihre Affäre hatte sie in letzter Zeit ein bisschen abgelenkt, doch das hieß nicht, dass man die Sache nicht im Auge behalten sollte.

Sie ging zu Geoffs Arbeitszimmer, blieb vor der Tür stehen und lauschte – er wurde ungern bei der Arbeit gestört. Doch er musste wissen, was unter ihrem Dach vorging. Es war ungewöhnlich still dort drinnen. Behutsam klopfte sie an. Nichts. Sie klopfte noch einmal. Immer noch nichts. Sie öffnete die Tür einen Spaltbreit.

»Geoff?«, flüsterte sie durch den Spalt.

Es kam keine Antwort. Da streckte sie den Kopf ins Zimmer. Er lag auf dem Sofa an der hinteren Wand unter seinem Hüsker-Dü-Poster und schlief tief und fest. Der entspannte Rhythmus seines Atems deutete darauf hin, dass er kürzlich ganz tief in seinen pharmazeutischen Fundus gegriffen hatte. Ihn jetzt zu wecken wäre aussichtslos. Alice zog den Kopf zurück. Sie würden am Morgen über Hannah sprechen.

Als sie mit ihrem Gletscherwasser wieder im Bett war, sinnierte sie über ihre eigenen Liebesqualen. Sie sollte Michel doch eine Nachricht schicken, auch wenn sie beschlossen hatte, es nicht zu tun. Es war drei Tage her. Na ja, vier, da es bald Morgen wurde. In dieser Zeit hatte sie ihm acht Mal geschrieben, normalerweise am Vormittag, wenn für ihn die ruhigste Zeit war. Alle Nachrichten waren unbeantwortet geblieben. Allmählich machte ihr das Angst.

Sie tippte: Hey kann nicht schlafen denke an dich. Nicht gerade ein Sonett, aber es brachte die Botschaft rüber. Ihr Daumen schwebte über dem Pfeil. Irgendetwas hielt sie zurück. Sie konnte sich einreden, es sei Besonnenheit, aber sie wusste, dass es in Wirklichkeit Angst war; Angst davor, dass auch diese Nachricht unbeantwortet bleiben könnte. Und so löschte sie ihre kläglichen, mädchenhaften Worte und schmiegte das Telefon an den Bauch. Sicherheitshalber. Ihr Blick fiel auf das Fläschchen Ambien auf ihrem Nachttisch, das unauffällig zwischen Xanax und Excedrin Plus stand. Was soll’s?, dachte sie und griff danach. Dafür ist es ja da.

Als sie wieder wach wurde, war es 11:17 Uhr. Grelles Kopfschmerzlicht strömte ins Zimmer. Ihre Glieder fühlten sich an wie mit Beton ausgegossen. Geoffs Bettseite war noch immer unberührt, seine bereits drei Wochen anhaltende Abwesenheit setzte sich fort. Ihr Telefon lag jetzt unter ihr wie ein Ei, das sie ausbrüten wollte. Sie hatte eine einzige Nachricht, doch die war bloß von Celia.

»Mittagessen?«

Sie war versucht, abzulehnen und weiterzuschlafen. Sich aus diesem Tag gleich wieder auszuklinken. Diesmal vielleicht eine Xanax zu nehmen, nur um sicherzugehen, dass sie keine schlechten Angewohnheiten entwickelte. Doch den Tag zu verschlafen war auch einer der Tricks ihrer Mutter. Sich nicht in ihre Mutter zu verwandeln mochte nicht das allerlöblichste Ziel sein, aber immerhin scheuchte es sie morgens aus dem Bett.

Die Idee kam ihr, als sie auf der Toilette saß. Sie war brillant. Alice schnappte sich das Telefon vom Waschtisch.

»Papillon?«, schrieb sie.

»Das wäre schön.« Die Antwort kam postwendend.

Das war typisch Celia. Jeder andere hätte ihr einfach einen erhobenen Daumen zurückgeschickt. Aber Celia hatte nichts übrig für Emojis, Halbsätze oder Abkürzungen. Wenn man ihr eine Nachricht schickte, bekam man, normalerweise umgehend, eine grammatikalisch und orthografisch einwandfreie Antwort. Sie verabredeten sich für zwölf Uhr. Ein bisschen früh, aber Alice verlangte es plötzlich dringend nach Mittagessen.

Das Papillon vorzuschlagen war ein geschickter Schachzug. Allein in Michels Restaurant aufzutauchen, kam nicht infrage. Diese Nummer hatte sie einmal zu oft abgezogen. Doch wenn sie mit Celia dort aufkreuzte, war daran nichts auszusetzen. Natürlich würde es frustrierend sein, mit ihm in einem Raum zu sein, ohne sich ungestört mit ihm unterhalten zu können. Besonders in diesem Raum. Ihrem Raum. Und in Celias Beisein würde sie vorsichtig sein müssen. Sie hatte noch immer keine Ahnung, wie ihre Freundin es aufnehmen würde, dass Alice eine Affäre hatte. Zwar bezog sie eine indirekte Erregung aus Alice’ Geschichten über ihre wilde Vergangenheit, doch diese Grenzüberschreitung mochte ihr zu weit gehen.

Vor allem aber hatte sie Michel schwören müssen, ihr Geheimnis zu bewahren. Das war ihm unheimlich wichtig, obwohl sie versucht hatte, ihn davon zu überzeugen, dass die Leute sich nicht so darüber aufregen würden, wie er glaubte. Sie lebten doch nicht im siebzehnten Jahrhundert. Und falls er sich Sorgen wegen der Sache mit seiner Herkunft machte – das war den Leuten scheißegal. Jedenfalls diesen Leuten mit ihrer Ivy-League-Ausbildung und ihrem Kongressabgeordneten aus der dritten Kennedy-Generation. Michel mochte kein weißer angelsächsischer Protestant sein, doch er war ein französisch erzogener libanesischer Katholik mit eigenem Restaurant, in dem man für einen Freitagabend zwei Wochen im Voraus reservieren musste. Unter Beschuss würden ihn diese Leute nur dafür nehmen, dass er ungesund viel Butter in seine Béarnaise gab.

Sie musste sich fertig machen. Ihr erster Impuls war es, einfach Jeans und Pullover anzuziehen. Michel gefiel es, wenn sie sich jugendlich und amerikanisch kleidete. Als sie letzte Woche endlich einmal etwas mehr Zeit ungestört miteinander hatten verbringen können, hatte sie Jeans-Hotpants getragen, und er war ziemlich aus dem Häuschen geraten. Ein denkwürdiger Augenblick. Aber hier ging es um Celia. Im Gespräch mochte sie locker sein, aber nicht, wenn es um die äußere Erscheinung ging. Bei Mrs Parrish gab man sein Bestes. Diese Frau konnte durch eine Autowaschanlage spazieren und makellos wieder herauskommen. Als sie sich kennenlernten, war Alice’ erster Gedanke gewesen: O Gott, hoffentlich sehe ich in zwanzig Jahren auch so aus. Fickbar mit fünfzig. Die Porzellanhaut mit dem Netzwerk aus Fältchen war wie ein Kunstwerk, das mit der Zeit nur kostbarer wurde. Die paar zusätzlichen Pfunde auf den Rippen, die genau an den richtigen Stellen saßen, hoben sie von den anorektischen Voodoopuppen ab, die Emerson ansonsten bevölkerten. Vor allem aber diese strahlenden blauen Augen, die Männer jeden Alters dazu brachten, sie zu bemerken und sich aufzurichten.

Alice entschied sich für einen schlichten schwarzen Rock und eine lohfarbene Strickjacke; einen Hauch Lippenstift und Rouge. Um Haar und Wimpern würde sie sich unterwegs im Auto kümmern. Auf dem Weg zur Haustür ging sie an Geoffs Arbeitszimmer vorbei – sie musste ihn noch über die mitternächtliche Verzweiflung seiner Tochter informieren. Die Tür war geschlossen. Alice hörte ihn tippen. Sie wünschte wirklich, er würde sich mit seinem Boss versöhnen. Ihn rund um die Uhr im Haus zu haben wurde allmählich beklemmend. Sie klopfte zweimal. Er ließ sich diverse verärgerte Sekunden Zeit mit der Reaktion. Mit seinem T-Shirt von The Clam Shack, dem beliebten Meeresfrüchtelokal, und der Jogginghose voller Essensflecken, dem zu langen Haar und den unrasierten Wangen wirkte er genau wie das, was er war – ein Geek, der verzweifelt versuchte, nicht wie ein Geek zu wirken.

»Wie läuft die Arbeit?«, fragte sie.

»Doch, gut. Du hast was vor?«