9,99 €

Mehr erfahren.

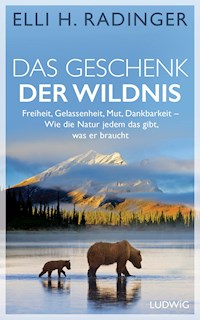

- Herausgeber: Ludwig Buchverlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Das neue Buch der Spiegel-Bestsellerautorin

Die Wildnis ist tief in uns verwurzelt: Sie fordert uns, stärkt uns, beruhigt uns und öffnet unser Herz – und sie beschenkt uns jeden Tag aufs Neue. Elli H. Radinger, Naturforscherin und Wolfsexpertin, erzählt spannende und bezaubernde Geschichten, die zeigen, welche Geschenke die Wildnis für uns bereit hält: Abenteuer, Gelassenheit, Staunen, Stille, Dunkelheit, Gemeinschaft, Resilienz, Vertrauen, aber auch Genügsamkeit und Angst gehören unbedingt dazu. Sie nimmt uns mit auf eine inspirierende Reise in die Natur und zu uns selbst und zeigt, wie die Magie der Wildnis unser Leben und Denken verändert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 296

Ähnliche

ZUM BUCH

Die Wildnis ist tief in uns verwurzelt: Sie fordert uns, stärkt uns, beruhigt uns und öffnet unser Herz – und sie beschenkt uns jeden Tag aufs Neue. Elli H. Radinger, Naturforscherin und Wolfsexpertin, erzählt spannende und bezaubernde Geschichten, die zeigen, welche Geschenke die Wildnis für uns bereit hält: Abenteuer, Gelassenheit, Staunen, Stille, Dunkelheit, Gemeinschaft, Resilienz, Vertrauen, aber auch Genügsamkeit und Angst gehören unbedingt dazu. Sie nimmt uns mit auf eine inspirierende Reise in die Natur und zu uns selbst und zeigt, wie die Magie der Wildnis unser Leben und Denken verändert.

ÜBER DIE AUTORIN

Elli H. Radinger gab ihren Beruf als Rechtsanwältin auf, um sich ganz dem Schreiben und ihrer Leidenschaft, den Wölfen, zu widmen. Viele Jahre ihres Lebens hat die unabhängige Naturforscherin in Wildnisgebieten verbracht. In persönlichen Episoden erzählt sie von ihren Erlebnissen und Beobachtungen. »Es war die Wildnis, die mich am meisten gefordert und mein Leben und Denken verändert hat. Sie beschenkt uns täglich neu und gibt jedem von uns, was er braucht.«

ELLI H. RADINGER

DAS GESCHENK

DER WILDNIS

Freiheit, Gelassenheit, Mut, Dankbarkeit

Wie die Natur jedem das gibt,

was er braucht

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe 09/2020

Copyright © 2018 by Ludwig Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München.

Redaktion: Ulrike Strerath-Bolz

Covergestaltung: Eisele Grafik Design, München,

unter Verwendung der Fotos von

© Mauritius Images (Bernd Römmelt, Westend61) auf dem Cover und

© Mauritius Images (Westend61/Fotofeeling) auf der Rückseite

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN: 978-3-641-24699-0V004

www.Ludwig-Verlag.de

Schau ganz tief in die Natur,

und dann verstehst du alles besser.

Albert Einstein

INHALT

DIE GROSSE SEHNSUCHT

IN DIE WILDNIS

IM WOLFSREVIER

AUF DER SPUR DER GRIZZLYS

LAND DER BISONS

MEINE LIEBLINGE, DIE KOJOTEN

WALE UND ADLER

STILLE TAGE IM GRAND CANYON

BEGEGNUNGEN IM NAVAJO-LAND

AM WALDEN POND

DIE GROSSE STILLE

DUNKELHEIT UND STERNE

SAGT DEN WÖLFEN, ICH BIN ZU HAUSE

DANKE

ANMERKUNGEN, QUELLEN, LESETIPPS

BILDNACHWEIS

BILDTEIL

DIE GROSSE SEHNSUCHT

Plötzlich ist sie wieder da. Sie überfällt mich mitten im Alltag und reißt mich aus der Sicherheit meines perfekten Lebens heraus. Sie treibt mir Tränen in die Augen und schickt ein heißes Brennen in mein Herz. Ich will sie nicht, nicht jetzt, aber sie lässt sich nicht vertreiben: die Sehnsucht. Besonders heute, wo der erste Schnee fällt, beginnen meine Gedanken zu wandern. Zu einer Blockhütte in Montana, einem kristallklaren Morgen und dieser alles umfassenden Stille. Zu meinem Wildnisleben.

Ich leide unter einem Virus: dem Wildnisvirus. Hat man sich einmal angesteckt, wird man ihn ein Leben lang nicht mehr los. Er bricht zu den unpassendsten Momenten aus. Wenn ich einen Manuskriptabgabetermin einhalten oder eine Lesereise vorbereiten muss, zum Beispiel. Lass mich in Ruhe, rufe ich ihm zu. Ich hab keine Zeit für dich. Später!

Aber die Sehnsucht lässt sich nicht zurückweisen. Sie meldet sich, wann es ihr passt. War es das Knirschen des Eises auf zugefrorenen Pfützen beim morgendlichen Hundespaziergang? Oder die Schneeflocken, die auf der Nase meiner Hündin liegen blieben? Vielleicht war es das heisere »Kra« des Kolkraben, der auf einem Baum neben mir landete. Ich schließe kurz die Augen. Erinnerungen.

Ich schüttele den Kopf, als wollte ich einen Albtraum vertreiben. Aber es ist kein Albtraum. Es ist ein Traum, den ich gelebt habe. Viele Male. Es sind die Rückblicke auf mein Leben in den Wäldern von Minnesota, im Busch von Alaska oder in der Leere der Wüste von Arizona. Die Sehnsucht danach lässt mich nicht mehr los. In solchen Momenten möchte ich alles hinter mir lassen und wieder aufbrechen, dem Ruf der Wildnis folgen. Raus aus meinem bequemen Leben, zurück in die Einsamkeit und Kälte, die Stille.

Die Magie der Wildnis hat mich vor vielen Jahren gepackt und mich süchtig gemacht. Nun bin ich traurig, weil ich sie loslassen musste und vermisse. Gleichzeitig empfinde ich ein tiefes Glücksgefühl und eine große Dankbarkeit für die Zeit, die ich mit ihr verbracht habe. Mein Leben in unberührter Natur war – und ist – ein Geschenk.

Es gibt Geschenke, die wünscht man sich so sehr, dass man sie ganz oben auf die Wunschliste setzt. Andere sind wie Omas gestrickte Socken, die man nicht so recht will, weil sie immer ein wenig kratzen, für deren Wärme man jedoch in kalten Zeiten unendlich dankbar ist. Bei manchen Geschenken hat man Angst, sie auszupacken, weil man den Schmerz ahnt, der damit verbunden ist. Beides, Glück und Wärme auf der einen Seite und Angst auf der anderen, bestimmt mein Verhältnis zur Wildnis. All dies ist meine Wildnis.

Wie bei allem, was wir zu verdrängen versuchen, kommen wir gegen unsere tiefsten Sehnsüchte nicht an. Es ist sinnlos, sie beiseitezuschieben. Ich kenne das. Mit dem ersten Schnee des Jahres starten sie ihren Angriff. Ich weiß, heute wird sich die Sehnsucht wieder in mein Herz drängen.

Ich gebe auf. Mit einer Tasse Tee mache ich es mir im Sessel am Fenster bequem. Ich schaue dem stärker werdenden Schneefall zu und fange an zu träumen.

Ich träume vom weiten Himmel Montanas, den tiefen Schluchten des Grand Canyon, dem unfassbaren Sternenhimmel einer klaren, kalten Wüstennacht und dem magischen Tanz der Nordlichter. Aber auch von meinen zahlreichen Begegnungen mit wilden Tieren. Allen voran die klugen, trickreichen Kojoten, über die ich immer wieder lachen musste. Die sanften Bisons, die mir Gelassenheit beigebracht haben. Die mächtigen Furcht einflößenden Grizzlys, in deren Gegenwart ich mich so lebendig gefühlt habe wie nie. Die Wale, deren unvorstellbare Größe mich so winzig fühlen ließ. Und natürlich die Wölfe, deren Leben ich begleiten durfte und die meine Lehrmeister wurden.

Ich habe einen großen Teil meines Lebens in der Natur verbracht. Es war die Wildnis, die mich am meisten gefordert hat, mehr über mich selbst zu erfahren, über andere und über diese wunderbare und zugleich so verrückte Welt, in der wir leben. Hier habe ich wahre Schönheit und Wunder gesehen. Und ich habe Begegnungen erlebt, die mir den Atem raubten. Die Wildnis hat mein Leben und Denken verändert. In ihr finde ich immer wieder Frieden.

Sich in die Erde und ihre Geschöpfe zu verlieben, ist eines der großen Abenteuer unseres Lebens. Es ist eine Herzensangelegenheit wie keine andere; eine verzückende Erfahrung, die sich ein Leben lang endlos wiederholt.

Ich möchte Sie mitnehmen in meine Wildnis, an unberührte Orte und zu wilden Tieren, so wie ich sie kennengelernt habe.

Wildnis ist nicht immer das, was wir uns darunter vorstellen. Sie ist nicht Natur pur ohne Menschen oder Gebäude. Sie ist überall. Im Wald, am Meer, in der Wiese vor der Haustür – und manchmal auch ganz nah, in uns selbst. Was uns da ruft, ist unsere eigene Wildnis, die Sehnsucht, zur eigenen Natur zurückzukehren. Unsere persönlichen Grenzen zu spüren und zu erweitern, uns selbst zu überwinden. Uns neuen Situationen auszusetzen und uns frei zu fühlen von alltäglichen Rollen und Verpflichtungen, die wir erfüllen müssen. Das kann jeder überall.

Um das Geschenk der Wildnis zu erleben, gibt es keinen Fünf-Punkte-Plan. Gehen Sie hinaus in die Natur, seien Sie neugierig und offen für die Gaben, die sie Ihnen anbietet. Und nehmen Sie dankbar an, was Sie für sich umsetzen können.

Die Wildnis verändert unser Leben und Denken. Sie beschenkt uns täglich neu und gibt jedem von uns das, was er braucht.

IN DIE WILDNIS

Zion-Nationalpark, Utah, USA

Das Heulen eines Kojoten weckte mich. Es klang, als würde er seinen jubelnden Gruß an die aufgehende Sonne direkt neben meinem Ohr singen. Vorsichtig schälte ich mich aus dem Schlafsack und wischte mit dem Ärmel meiner Fleecejacke das beschlagene Fenster frei. Ich war in der Nacht auf dem Lava Point Campground angekommen und hatte im Auto geschlafen. Früh morgens – noch vor dem Ansturm der Touristen – wollte ich durch die Narrows laufen, einen berühmten Wanderweg inmitten von meterhohen Sandsteinfelsen.

Von meinem singenden Wecker sah ich leider nur noch den Schweif und eine Bewegung im Gebüsch. Ich zog einen warmen Pullover an und machte mir mit dem Gaskocher einen Pulverkaffee.

Als die Sonne über die Klippen stieg und die Felsen erwärmte, spürte ich, wie sich meine Stimmung hob. Mit einer zweiten Tasse Kaffee in der Hand lief ich ein Stück den Virgin River entlang und setzte mich auf einen Stein ans Ufer. Auf der anderen Seite des Wassers sah ein Reh zu mir hin; ich hatte es beim Äsen gestört. Es erstarrte kurz und rannte dann davon. Eine halbe Stunde später beobachtete ich ein Stachelschwein auf einem Ast ausgestreckt, ein Blatt kauend. Dieses einsame, meist nachtaktive Tier schien meine Anwesenheit ebenso wenig zu bemerken wie die aufgehende Sonne.

Ich war mir sicher, es würde ein Tag voller Wunder werden.

In sicherer Entfernung zum noch fressenden Stachelschwein ließ ich mich in das Gras sinken und schaute die Canyonwände hoch, die an einigen Stellen mit einem Hauch Schnee eingepudert waren. Das unschuldige Weiß verwandelte sich im Licht der langsam höher steigenden Sonne nach und nach in Rot, Orange und Gold. Innerhalb weniger Minuten legte sich ein feuriger Schein auf die Felsen. Ich werde nie müde zuzusehen, wie im Südwesten die dunklen Sandsteinfelsen anfangen zu glühen und im Tageslicht immer heller werden.

Es sind diese stillen, einsamen Momente in der Natur, die mich am glücklichsten machen und für die ich vor langer Zeit meine Karriere als Rechtsanwältin aufgegeben habe.

Warum? Warum die Wildnis?, werde ich oft gefragt.

Sir Edmund Hillary bestieg 1953 als erster Mensch den Mount Everest. Als er nach seiner Rückkehr gefragt wurde, warum er überhaupt auf hohe Berge steige, antwortete er ganz lapidar: »Weil sie da sind.«

Ähnlich lautet auch meine Antwort: Ich gehe in die Wildnis, weil sie da ist. Weil sie mir den Atem raubt in all ihrer Schönheit – und Gefährlichkeit. Weil sie mich täglich herausfordert. Weil sie mir so fremd ist wie nichts auf der Welt und ich mich dennoch in ihr wiedererkenne. Die Wildnis schenkt mir Inspiration, Anregungen und einen großen Frieden. So wie an jenem Morgen im Zion-Nationalpark.

»Ich möchte auch so leben wie Sie – frei und in der Natur«, schreiben mir Leser – meist sind es Leserinnen. Sie stellen sich vor, wie sie auf der Bank vor ihrer Blockhütte sitzen, der untergehenden Sonne zuschauen und dabei einen Wolf heulen hören.

Ich frage zurück: »Sind Sie bereit, den Preis für diese Freiheit zu bezahlen? Möchten Sie ohne festes Einkommen und Familie leben? Auf Sicherheit und Rente verzichten?« Das wollen die wenigsten.

Die Wildnis ist kein Hochglanzprospekt. Sie ist hart, schmutzig, nass und kalt. Sie ist gefährlich und sie macht einsam. Das ist die Realität hinter den romantischen Bildern. Die Vorstellungen, die viele Menschen sich davon machen, sind trügerisch.

Wildnis als Paradox: ein Ort des Schreckens und der Sehnsucht, Quelle des Lebens und Verpackung für Träume. Wir scheinen eine Art Hassliebe für sie zu empfinden. Je mehr sie verschwindet, desto größer wird unser Verlangen nach ihr. Wir lesen Bücher über sie, tragen Kleidung mit dem Logo einer Wolfspfote und rüsten uns in Outdoorläden für eine Trekkingtour mit der neuesten Multifunktionskleidung aus. Mit dem SUV fahren wir zum Resort-Hotel oder zum Glamping1 und gönnen uns am abendlichen Lagerfeuer ein Glas Rotwein. Wildnis light!

Gleichzeitig wird rückkehrenden Wölfen und einwandernden Bären der Garaus gemacht, werden die letzten Grünflächen versiegelt und die eingezäunten Vorgärten in Steinwüsten verwandelt.

Wir verbinden in unserem Kopf Wildnis mit unberührter Natur, Dschungel, Einöde und heiler Welt. Wir sind in ihr zu Hause. Unser Verstand hat sich über Millionen von Jahren entwickelt, solange wir noch Jäger und Sammler unter Wildnisbedingungen waren. Erst in den letzten zwei Jahrhunderten wurden wir ins Industriezeitalter katapultiert, in eine Welt der Komplexität.

Heute sind wir überzeugt davon, die Natur kontrollieren zu können, aber sie macht uns einen Strich durch die Rechnung. Das sehen wir immer dann, wenn die Menschen sich aus der Natur zurückziehen. Schauen Sie nur, wie schnell Pflanzen den Asphalt einer verlassenen Straße aufbrechen. Oder wie die Wildtiere während der strikten Ausgangssperre bei der Corona-Pandemie in die Städte zurückkehrten.2

Wir können die Natur nicht kontrollieren, und sie erinnert uns daran, wie weit wir uns von ihr entfernt haben. Sie kommt bestens ohne uns zurecht. Wir hingegen nicht ohne sie, auch wenn wir uns das gerne einreden wollen. Es fühlt sich beruhigender an, die Wahl zu haben: Wildnis auf Zeit mit der Möglichkeit, ihr jederzeit den Rücken kehren zu können, wenn sie uns unbequem, lästig oder anstrengend wird – oder einfach nicht unseren Erwartungen entspricht.

Dabei hat sie uns in Wahrheit stets in ihrer Hand, ob wir wollen oder nicht, weil aus ihr unsere Wurzeln entspringen. Die Wildnis, von der wir so leidenschaftlich träumen, ist nichts anderes als die Sehnsucht, zur eigenen Natur zurückzukehren. Was da nach uns ruft, ist unsere eigene Wildnis.

Ich bin diesem Ruf gefolgt und habe meinen Traum vom Leben in der Wildnis verwirklicht. Wir alle haben das Recht, nach unseren Vorstellungen zu leben und dem zu folgen, was uns die Stimme des Herzens sagt. Haben Sie eine Vision, die immer wiederkehrt, die Sie nicht schlafen lässt und die schmerzhaft in Ihnen brennt? Sind Sie bereit, diesem Traum alles unterzuordnen? Dann folgen Sie ihm. Probieren Sie es aus. Was kann schon passieren? Vielleicht geht es schief und Sie fallen hin. Stehen Sie auf, klopfen sich den Dreck aus der Kleidung, schütteln sich einmal heftig und fangen wieder von vorn an. Geben Sie nicht auf. Sie können stolz auf sich sein, denn im Gegensatz zu Ihren Mitträumern haben Sie es gewagt und damit allein schon gewonnen.

Vielleicht erfüllt sich auch Ihr Traum. Aber das werden Sie erst wissen, wenn Sie es probiert haben. Es ist nie zu spät. Wenn Sie bereit sind, Risiken einzugehen, und Vertrauen haben, können Sie das werden, wozu Sie bestimmt sind.

Um meine eigenen Träume von Freiheit und Wildnis zu leben, habe ich immer wieder neu angefangen, habe das eine Leben aufgegeben und ein anderes ausprobiert. Meist bin ich dabei nur meiner Intuition gefolgt. Manchmal bin ich hingefallen – und wieder aufgestanden in dem Vertrauen darauf, dass alles gut werden wird. Andrà tutto bene haben es die Italiener während der Corona-Krise genannt.

Ich habe gelernt, der Natur zu vertrauen, dem Werdegang des Lebens, darauf, dass alles so geschieht, wie es sein soll. Ich setze meine Hoffnung darauf, dass ich Entscheidungen treffe, die gut für mich sind und mit denen ich leben kann.

Unser Leben wird von Entscheidungen bestimmt und zusammengehalten. Eine nach der anderen, große und kleine, richtige oder falsche. Es spielt keine Rolle. Denn das Leben entwickelt sich weiter. Es wartet nicht auf mich. In der Wildnis bin ich ständig gezwungen, mich zu entscheiden. Welche Abzweigung nehme ich? Suche ich Schutz vor einem herannahenden Unwetter oder laufe ich weiter? Was tue ich, wenn ein Bär auf mich zurennt? Jeder Weg, den ich einschlage, stellt mich vor eine neue Wahl. Und manche Entscheidungen verändern alles.

Bei den wirklich großen Veränderungen meines Lebens bin ich meist meinem Bauchgefühl gefolgt: Weil ich in meinem Job als Rechtsanwältin unglücklich war, bin ich ausgestiegen und habe angefangen zu reisen. Als ich mich in Minnesota in einen Kanubauer verliebte, beschloss ich spontan, zu ihm zu fliegen, um mit ihm in seiner Blockhütte zu leben. Um mehr über Wölfe zu lernen, machte ich ein Verhaltensforschungspraktikum in einem amerikanischen Wolfsgehege und arbeitete anschließend als Freiwillige im Yellowstone-Nationalpark, um dort das Verhalten wilder Wölfe zu erforschen.

Leidenschaftlich und mutig habe ich mich aus ganzem Herzen in jedes Abenteuer gestürzt. Nicht alle Entscheidungen waren richtig und gut. Aber sie alle haben mich gelehrt, geprägt, geformt. Und vor allem: Ich habe mich entschieden. Dadurch habe ich mein Schicksal stets in die eigene Hand genommen. Wann immer ich in einer Situation unglücklich war und das Gefühl bekam, keine Kontrolle mehr über mein Leben zu haben, habe ich einen Neuanfang gewagt.

Während meiner Rechtsanwaltstätigkeit vertrat ich in einem Scheidungsverfahren die Ehefrau. Das Paar lag miteinander im Krieg, und kämpfte schon wochenlang erbittert um jedes kleinste Detail ihres Vermögens. Die entscheidende Verhandlung stand an und mir war übel vor Aufregung, weil ich mich vor den Aggressionen und Anfeindungen beider Seiten fürchtete. Ich erinnere mich genau an den Moment, als ich im Waschraum des Gerichts in den Spiegel schaute und mein kreidebleiches Gesicht sah, das in starkem Kontrast zur schwarzen Anwaltsrobe stand. So hatte ich mir den Beruf nicht vorgestellt, als ich Jura studierte. Ich wollte die Welt verändern und war damals davon überzeugt, dass das Gute gewinnt. Aber die Realität war völlig anders als meine idealisierte Vorstellung. Da draußen war ein Dschungel, und für den harten Überlebenskampf im Anwaltsgeschäft war ich nicht geschaffen. Ich wollte meine wahre Bestimmung leben und traf eine Entscheidung. Kurze Zeit später gab ich meine Zulassung zurück, verschenkte meine Robe und kündigte den Mietvertrag für das Büro – sehr zum Unverständnis meiner Familie und Freunde.

»Du willst deine Karriere aufgeben? Für was?«

Ja, für was? Das wusste ich selbst noch nicht. Ich wollte einfach wieder glücklich sein, mich lebendig fühlen und meinem Herzen folgen. Ich hatte genug gespart und würde erst einmal reisen und offen sein für das, was kommt. Alles andere würde sich schon ergeben. Ich war frei.

Neuanfänge sind etwas Großartiges. Die Natur ist eine Meisterin der Neuanfänge. Nach dem Winter fängt sie im Frühjahr immer wieder neu an. Mit jedem Beginn eines neuen Abenteuers habe ich den Eindruck, dass die ganze große Welt leer vor mir liegt und auf mich wartet. Ein unbeschriebenes weißes Blatt Papier. Ich habe alle Chancen, etwas Tolles daraus zu machen – oder es gründlich zu vermasseln. Das ist beängstigend, jedoch nehme ich in meiner Euphorie die Möglichkeiten eines Scheiterns nicht wahr. Das ist gut so, denn sonst wäre ich vermutlich so gelähmt, dass ich gar nichts mehr wagen würde. Ich darf Fehler machen, nur sollte ich versuchen, nicht immer die gleichen zu machen. Die Natur hat mir beigebracht, zu vertrauen. Manchmal gehen Dinge schief. Nichts bleibt, wie es war. Unser ganzes Leben kann sich von einem Tag zum anderen komplett auf den Kopf stellen. »Leben ist das, was passiert, während wir andere Pläne machen«, hat schon John Lennon gesagt. Ich nenne es schlicht und einfach »Shit happens«. Nur ein Wimpernschlag, und unsere Welt ist von Grund auf verändert. Das zeigt uns, gerade während ich dies schreibe, die Corona-Krise, in der ein winziges Virus in der hübschen Form eines Igelballs die Welt stilllegt.

Im Gegensatz zu uns Menschen ist es der Natur egal, mit welchen Schwierigkeiten wir zu kämpfen haben und wie sehr wir uns bemühen, alles richtig zu machen. Sie nimmt keine Rücksicht darauf. Sie folgt ihrem eigenen Plan und wir müssen sehen, wie wir damit zurechtkommen. Ob es uns gefällt oder nicht, sie ist mächtiger als wir. Sie ist ganz. Wir sind nur ein winziges Teil von ihr, das womöglich – vermutlich – sogar verzichtbar wäre, wenn es nicht mehr ins Gesamtkonzept passt. Das ist eine wunderbare Lektion, die uns lehrt, uns selbst nicht so wichtig zu nehmen.

Zurück zu meinem Neuanfang. Ich hatte meine Anwaltstätigkeit aufgegeben, die Mietwohnung gekündigt und war bereit für das nächste Abenteuer in meinem Leben. Mit einem Seesack und meinem Hund Klops flog ich im Oktober 1986 nach Kanada. In Vancouver hatte ich mich an der University of British Columbia für ein Semester Business English eingeschrieben.

Dort angekommen, suchte ich vergeblich eine Wohnung. Es war die Zeit der Weltausstellung Expo ’86, alle Unterkünfte waren ausgebucht. Außerdem lehnten die meisten Vermieter Hunde ab. Kurzerhand mietete ich einen Camper, der in den nächsten Monaten das Zuhause für Klops und mich werden sollte. Unter der Woche parkte ich auf dem Universitätsgelände, am Wochenende fuhren wir in die Berge oder ans Meer, übernachteten auf abgelegenen Plätzen und wanderten viel. So gut gefiel mir dieses freie Leben, dass ich nach dem Abschluss des Studiums noch ein halbes Jahr kreuz und quer durch die USA reiste, um das Land besser kennenzulernen.

Reisen ist eine Leidenschaft von mir. Darum habe ich auch vor dem Jurastudium fünf Jahre als Flugbegleiterin bei der Lufthansa gearbeitet, um all die wunderbaren Orte zu entdecken, die auf dieser Welt existieren. Wenn ich unterwegs bin, wird der unterbewusste »Autopilot«, der meinen Alltag steuert, abgeschaltet und ich fühle eine stärkere Verbindung zu mir selbst. Das Reisen lehrt mich Demut. Es schenkt mir Ehrfurcht vor dem Leben der anderen und macht mir bewusst, dass ich nur ein ganz kleines Menschlein unter vielen bin, das bald schon wieder von der Erde verschwunden sein wird. Mit offenem Herzen unterwegs zu sein, schützt uns vor Selbstüberschätzung und macht uns dankbar.

Wieder zurück in Deutschland fing ich an, zwischen Jobs und Kontinenten hin- und herzupendeln. Im Sommer verdiente ich als Reisejournalistin mein Geld, um den Winter über in den USA zu leben. Besonders der Südwesten hatte es mir angetan. In Santa Fe, New Mexico, mietete ich mir drei Winter lang ein kleines Haus. Der Ort liegt auf zweitausend Metern Höhe und war in den 1980er-Jahren das spirituelle Zentrum Amerikas. Hier lebten viele Künstler und Heiler, und ich verbrachte endlose Zeit damit, durch die Museen und Galerien zu schlendern und die zahlreichen Feierlichkeiten der Ureinwohner (Navajo und Hopi) zu besuchen.

Drei Sommer lang arbeitete ich als Reiseleiterin für einen deutschen Studienreise-Veranstalter und zeigte den – meist älteren – Gästen die Nationalparks der USA und Kanadas. Ich fuhr Vans, schleppte Koffer und pries die Schönheiten des Landes. Dabei fiel mir auf, wie unterschiedlich Menschen ihre Begegnung mit der Natur und der Wildnis aufnehmen und verstehen. Manchmal war meine Arbeit eine echte Herausforderung, wenn sich beispielsweise Gäste über die Natur beschwerten, die ihrer Meinung nach nicht so »funktionierte«, wie sie es sich vorgestellt hatten. Der Grand Canyon im Nebel? Geht gar nicht. Ein Sonnenaufgang in der falschen Himmelsrichtung, sodass es mit dem Fotomotiv nicht klappt? Bitte ändern!

Leider gibt es auch Menschen, die selbst das Auftauchen einer Grizzlymutter mit Zwillingen nicht mehr begeistern kann. Besonders traurig fand ich die Reaktion eines Gastes auf eine solche Begegnung: »Das kann ich auch im Zoo sehen.«

Angesichts der Schönheit der Tiere in der Nähe unseres Autos, konnte er sich nur beschweren, dass er sie woanders leichter sehen konnte. In einem Moment, als er an der Schwelle zu der vielleicht dauerhaftesten Liebesaffäre seines Lebens – der Liebe zur Natur – stand, konnte er den Charme seiner Geliebten nicht erkennen.

Wir haben unser Leben so mit künstlichem Unsinn und Zerstreuung gefüllt, dass viele von uns die Stimme der Erde nicht mehr hören können. Wir brauchen neue Lehrer, die uns helfen, wieder Kontakt aufzunehmen. Unsere Beziehung zur Erde zu erneuern. Wieder auf unsere Instinkte und Gefühle zu lauschen, sie zu begreifen und nach ihnen zu handeln. Die uns beibringen, das uralte Vertrauen in uns selbst und die Natur wiederaufzubauen, damit wir unser Leben im Einklang mit ihr führen und es genießen können.

Manchmal kann auch ein Foto ein solcher Lehrer sein. Im Dezember 1968 verließen drei NASA-Astronauten als erste Menschen die Erdumlaufbahn, um zum Mond zu reisen. Frank Borman, James Lovell und William Anders sollten den Himmelskörper umkreisen und die Möglichkeiten einer zukünftigen Mondlandung ausloten. Diese Mission wurde bekannt als Apollo 8. Das Foto, das William Anders schoss, als die Erde aus der Schwärze des Weltalls über der grauen steinernen Mondlandschaft aufging, veränderte für immer unsere Sicht auf die Welt. Earthrise zeigt die aufgehende Erde in vierunddreißigtausend Meilen Entfernung. Es ist im NASA-Archiv unter der schlichten Nummer AS8-14-2383 veröffentlicht3 und zählt zu den »100 einflussreichsten Bildern aller Zeiten«, so das Time Magazine4. Sieben Monate später betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond.

Neben dem Earthrise-Bild gibt es eine andere Abbildung von der Erde, die als das meistpublizierte Foto der Mediengeschichte gilt. Auf der Aufnahme von Apollo 175 sahen die Menschen den ganzen Globus zum ersten Mal vollständig von außen. Das Bild erstreckt sich vom Mittelmeer bis zur südlichen Polkappe der Antarktis. Auf der Südhalbkugel liegt starke Bewölkung. Fast die gesamte Küstenlinie Afrikas ist gut sichtbar. Neben den Wolkenfeldern am Äquator zeichnet sich das Grün des tropischen Regenwaldes ab. Die wolkenlosen Wüstengebiete im Norden Afrikas sind deutlich an ihrer erdig-braunen Farbe zu erkennen. Die Arabische Halbinsel ist am nordöstlichen Rand Afrikas zu sehen. Die große Insel vor der Küste Afrikas ist Madagaskar. Das asiatische Festland befindet sich am Horizont in Richtung Nordosten.

Alle Astronauten, die die Erde von außen gesehen haben, waren überwältigt von ihrer Zerbrechlichkeit und Schönheit. Der Kommandant von Apollo 17, Eugene Cernan, sagte: »Wir brachen auf, um den Mond zu erkunden, aber wir entdeckten die Erde.«

Beim Blick auf die Aufnahme der Erde von 1972 empfinde ich eine tiefe Ehrfurcht und Demut. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass auf dieser wunderschönen blauen Murmel ein solches Chaos herrscht und wir Menschen diejenigen sind, die sie zerstören. Traurig macht mich, dass sich der Anblick der Erde heute (2020) schon drastisch verändert hat. Die große weiße Fläche der Antarktis schmilzt und wird in ein paar Jahrzehnten nicht mehr zu sehen sein. Und die schrumpfende grüne Urwaldfläche, die ja als »Lunge des Planeten« immer wichtiger wird, zerstören wir ebenfalls. Wir suchen Schutz vor Corona, das unsere Lungen bedroht, zerstören aber die Lunge des Planeten, die uns Sauerstoff gibt, gedankenlos weiter.

Man mag über die Notwendigkeit der Raumfahrt denken, wie man will, aber erst von oben, aus dem Fenster einer Raumfähre, der ISS oder vom Mond, haben wir einen Blick auf unseren Planeten.

Was bringt uns das? Hat uns das umweltbewusster gemacht? Mit Sicherheit jeden, der all dies mit eigenen Augen gesehen hat. Dennoch scheint es auch fünfzig Jahre nach der Landung auf dem Mond noch nicht in das Bewusstsein von uns Menschen vorgedrungen zu sein, wie kostbar und einzigartig unser Heimatplanet ist.

Durch die Earthrise-Bilder entstand ein kollektives Bewusstsein für die Erde als Ganzes. Ihre Schönheit und zugleich Verletzlichkeit war Inspiration für die Gründung der Umweltbewegung und den ersten »Earth Day« am 22. April 1970. Gleichzeitig entstand das naturwissenschaftliche Denkmodell der Erde als Gaia, das die Erde und ihre Biosphäre wie ein einziges Lebewesen betrachtet, ein sich selbst regulierender Superorganismus, bei dem sich alles auf der Erde mit dem Ziel entwickelt hat, den Planeten stabil und für alle Lebensformen optimal zu erhalten. Alles ist untrennbar miteinander verbunden – einschließlich dem Menschen. Durch jeden Atemzug, jedem Schluck Wasser stehen wir mit jeder unserer Zellen in Verbindung mit Erde und Kosmos. Die Sehnsucht nach dem Heimatplaneten ist ein Teil unserer Verbundenheit mit ihm. Völlig unabhängig von der Frage, wo wir leben – wir sind alle Bewohner der Erde. Was ihr geschieht, geschieht auch uns. Wenn wir die Artenvielfalt vernichten oder unser Klima verändern, dann wird Gaia einen Weg finden, sich anzupassen, zur Not auch ohne uns.

Die Erde braucht uns nicht, aber wir brauchen sie. Darum reicht es nicht, staunend und ehrfürchtig auf das Bild des blauen Planeten zu starren. Wir müssen ein aktiver Teil von ihm werden und uns für seinen Schutz einsetzen. Die Erde von außen zu sehen, rückt die Bedeutung vieler Dinge zurecht. Um sie wirklich zu verstehen, müssen wir sie verlassen. Es ist der Blick von oben, der uns das ganze Bild sehen lässt und der uns daran erinnert, wie wertvoll die Erde ist.

Für manche Menschen und besonders für die Ureinwohner ist die Wildnis ein Tempel, in dessen stillen, heiligen Räumen die göttliche Botschaft am deutlichsten zu hören ist. Sie verehren sie. Andere haben Beweise für Gott in der Natur gefunden, und wieder andere haben in der Wüste einen geeigneten Ort zum Beten und Nachdenken gefunden. Jesus war nicht der einzige religiöse Führer, der in der Wildnis mit einer Gottheit kommunizierte. Henry David Thoreau und Ralph Waldo Emerson, die amerikanischen Transzendentalisten, glaubten, dass die Natur das Symbol der geistigen Welt sei. John Denver sang über die Bergkathedralen.

Nirgendwo lernt man so sanft etwas über Demut wie in der Natur. Mein Leben in Wildnisgebieten hat mich gelehrt, die Zusammenhänge im Ökosystem zu erkennen und zu verstehen. Von den Wölfen habe ich gelernt, zu beobachten – nicht nur anzusehen. Dazu gehört es, den Alltag zurückzulassen und sich von den Vorstellungen, die man von einer Tierart hat, zu lösen. Wir können die Wildnis nicht »managen«. Dazu ist sie viel zu komplex. Es genügt, wenn wir still teilnehmen und versuchen zu verstehen. Ich habe erfahren, dass ich manche Zusammenhänge in der Natur nur begreife, weil ich sie über einen sehr langen Zeitraum hinweg beobachtet habe.

Ein wunderbares Beispiel hierfür ist die Wiederansiedlung der Wölfe im Yellowstone-Nationalpark, die ich von Anfang an mit verfolgt habe. Fünfundzwanzig Jahre lang konnte ich beobachten, wie sich das Ökosystem veränderte, als die Wölfe nach siebzig Jahren Abwesenheit zurückkehrten. Ich durfte das Netz der Natur, in dem alles verbunden ist, im Zeitraffer erleben: In den ersten zwei Jahren töteten die Wölfe die Hälfte der Kojotenpopulation. Das wiederum führte dazu, dass die Zahlen der kleinen Nagetiere, Hauptbeute der Kojoten, anstiegen. Weniger Kojoten und mehr Nager bedeutete mehr Nahrung für Greifvögel, Marder, Dachse und Füchse. Wölfe töteten Hirsche, deren Lieblingsspeise, die jungen Weiden an den Flussufern, nun ungestört wachsen konnten. Mehr Büsche an den Flussufern boten Singvögeln Schutz und führten zu kühlerem Wasser und der Rückkehr von Forellen. Letztendlich kam der Biber zurück und veränderte mit seinen Bauten den Lauf der Flüsse und die Landschaft. So weit die Kurzversion.6 Unser Ökosystem ist ein feines, sensibles Geflecht, in dem alles, jede Pflanze, jedes Lebewesen, ja sogar jeder Stein und jedes Sandkorn, seinen Platz hat – auch wir.

Es reicht also nicht, Tiere oder Pflanzen isoliert voneinander zu schützen, wenn nicht auch ausreichend große und miteinander verbundene Lebensräume vor der Zerstörung bewahrt werden und erhalten bleiben.

Von all den interessanten, seltsamen und schönen Dingen, die ich in der Wildnis gesehen und gefühlt habe, hat mich nichts mehr aufgewühlt und verwirrt als meine Begegnungen mit Tieren. Ich sage »verwirrt«, weil mir kein besseres Wort einfällt. Sie haben etwas in mir berührt, das so tief ist wie das Leben selbst. Nach jeder dieser Begegnungen hatte ich für den Bruchteil einer Sekunde das Gefühl, einen Blick auf die Entstehung der Vision einer universellen Einheit werfen zu können.

Jedes Jahr saß ich in Yellowstone, allein mit einem Rudel Wölfe. Die Wölfe wussten nichts von mir. Sie hatten keine Ahnung, dass ich jede ihrer Bewegungen beobachtete und aufzeichnete. Es hätte sie auch nicht interessiert. Sie machten einfach nur ihr Ding.

Mir wurde bewusst: Ich kannte ihr Alter und ihre Verwandtschaftsverhältnisse. Ich hatte sie bei der Jagd beobachtet, bei der Paarung und der Aufzucht ihrer Jungen. Aber wie ihr Leben wirklich aussah, wusste ich nicht. Hatte einer von ihnen Schmerzen oder Liebeskummer? Machten sich die Eltern Sorgen um ihren Nachwuchs? Es gab so viel, was ich zu wissen glaubte, aber doch nur annahm. Ich konnte nicht in die Tiere hineinsehen. Kannte ich die Wölfe wirklich, nur weil ich sie so lange beobachtet hatte? Kann ich einen Menschen kennen, auch wenn ich lange mit ihm zusammenlebe?

Ich schätzte diese Momente und tue es noch immer, weil sie mir viel gegeben haben und für immer ein Teil von mir sind. Die stille Schönheit, die mich ringsum umgab, und die Anwesenheit der Wölfe. Sie ließen mich tief über das Leben nachdenken. Der unaufhörliche, alles übertönende Lärm der Menschheit war abgeschaltet. In solchen Augenblicken wäre es völlig okay für mich gewesen, dort zu bleiben – für immer.

Für mich war es ein unglaubliches Privileg, mit den Wölfen zu sitzen – und mit den Bisons, den Grizzlys, den Kojoten, den Adlern und all den anderen Tieren, die ich in der Wildnis von Yellowstone täglich erleben durfte. Die Dynamik der Natur aus erster Hand über Jahrzehnte hinweg zu beobachten hat meinen Blick auf sie verändert.

Wenn ich heute über meine Forschung nachdenke, wird mir die Kluft bewusst, die uns Menschen von den Tieren trennt. Ich dringe in ihre Lebensräume ein, aber sie sind es, die ihr Leben riskieren, wenn sie sich in die unseren begeben. Ich bin glücklich, wenn ich wilde Tiere beobachte. Jedoch bin ich noch nie auf die Idee gekommen, sie zu fragen, ob es ihnen recht ist, dass ich ihnen in ihrem Alltag zuschaue. Ob meine Anwesenheit überhaupt erwünscht ist.

Ich fühle mich von der Idee angezogen, mit der Natur zu kommunizieren, mir vorzustellen, dass sie irgendwie in eine Art Austausch mit mir tritt. Aber dem ist nicht so. Ich denke, dass die meisten Tiere es vorziehen, in Ruhe gelassen zu werden. Die Natur braucht uns nicht, ich sagte es schon. Die Erde wurde in geologischer Zeit durch Wasser, Wind und Eis geformt. Wir hatten keinen Einfluss auf diesen Prozess. Die wilden Tiere jedoch sind unmittelbar von unserem Handeln, schon von unserer bloßen Anwesenheit betroffen. Wir zerstören ihre Lebensräume, vergiften ihr Wasser, bauen Straßen über ihre Wanderwege und verschmutzen die Luft, die sie atmen. Ihr Leben wird nicht besser durch uns. Im Gegenteil: Wir sind gefährlich für sie. Aber das scheinen sie bereits zu wissen.

Wildtiere haben keine wirkliche Verbindung zum Menschen. Keines von ihnen würde uns aussuchen, um mit uns zu kommunizieren. Wölfe, Bären, Wale und Delfine wären ohne den Menschen viel besser dran. Auch wenn ich es mir wünschen würde: Ich glaube nicht, dass wilde Tiere in der Lage sind, eine spirituelle Verbindung mit uns herzustellen. Etwas an der Art und Weise, wie der Kojote, der mich morgens im Zion-Nationalpark geweckt hat, in die Büsche geflohen ist, lässt mich vermuten, dass wilde Tiere mehr als alles in der Welt in Ruhe gelassen werden wollen.

Im Laufe der vielen Jahre, die ich in der Wildnis verbracht habe, hat sich meine Einstellung zu ihr und den Tieren in ihr stark verändert. Wollte ich früher möglichst nah dran sein, trete ich heute demütig einen Schritt zurück und bleibe Beobachterin. Ich freue mich und bin dankbar für den Augenblick, den sie mir schenken – furchtlos, oder besser noch: ignorant. In dem sie trotz meiner Anwesenheit sie selbst sind.

Heute bin ich älter geworden und blicke auf viele Jahrzehnte Leben in der Wildnis zurück. Ich gehe jetzt noch achtsamer durch die Natur. Meine Augen mögen schlechter geworden sein, und ich höre nicht mehr jedes Wispern einer Maus. Aber ich höre noch den Gesang der Vögel und das Flüstern des Windes. Andere Sinne ersetzen das, was verloren gegangen ist: Ich nutze jetzt mehr meine Intuition, mein Bewusstsein für das Ganze, die Erinnerung an Begegnungen mit wilden Tieren, die ich nie vergessen werde und die ich jederzeit in meinem Kopf abrufen kann.

Im Rückblick erkenne ich, dass mein mäandernder Lebensweg mich in und durch die Wildnis geführt hat – genau dorthin, wo ich sein soll – und dass er noch lange nicht zu Ende ist. Darauf vertraue ich.

IM WOLFSREVIER

Ein Wolfsrudel ist eine Familie, bestehend aus Eltern, Kindern, Enkeln, Großeltern, Onkeln und Tanten. Alles dreht sich um ein gemeinsames Ziel: das Wohlergehen der Familie. In den dreißig Jahren, die ich wild lebende Wölfe beobachte, habe ich viel gelernt, nicht nur über die Wölfe und ihr Sozialverhalten, sondern auch über die Menschen, die sich für diese Tiere begeistern. Sie kommen aus allen Ländern, sprechen verschiedene Sprachen, haben einen unterschiedlichen Hintergrund und Bildungsstand, aber eines eint sie: die Leidenschaft für die Wölfe.

Der amerikanische Yellowstone-Nationalpark ist der beste Ort auf der Welt, um Wölfe in ihrem natürlichen Verhalten zu beobachten. Und so kommen wir alle dorthin und werden Teil der großen Gemeinschaft der »Wolfwatcher«. Der US-Präsident Barack Obama hat es ebenso getan wie sein Amtsvorgänger Bill Clinton. Ich tue es ebenfalls mit Zehntausenden Besuchern jährlich. Wir alle folgen den Wölfen wie Groupies den Rockstars. Fast jeder, der einmal hierherkommt, hat eine Geschichte, die er erzählen kann. Für manche ist das Erlebnis, einen Wolf zu sehen, ein Wendepunkt im Leben.