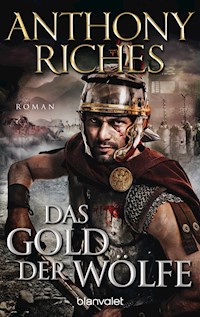

9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Imperium-Saga

- Sprache: Deutsch

Sie bewachen die Goldkammer des römischen Reiches – und bei Gold hört bekanntlich jede Freundschaft auf.

Zenturio Marcus Aquila und seine Kohorte Tungrier werden in die nordöstlichste Ecke des römischen Reiches entsandt, um die Minen von Alburnus Major zu beschützen. Denn hier wird genug Gold gefördert, um eine ganze Legion zu unterhalten – oder eine Rebellenarmee aus dem Boden zu stampfen. Und genau das plant der Stamm der marodierenden Sarmatae, der die Provinz bedroht. Doch Marcus Aquila weiß, dass die sarmatische Horde sein geringstes Problem ist. Denn wenn es um solche Reichtümer geht, kann er niemandem trauen. Werden die Tungrier an seiner Seite bis zum Tod kämpfen, um die Ehre des Reiches zu retten? Oder werden sie den Zenturio verraten?

Die Imperium-Saga bei Blanvalet:

1. Die Ehre der Legion

2. Schwerter des Zorns

3. Die Festung der tausend Speere

4. Aufstand der Barbaren

5. Das Gold der Wölfe

(Die Romane sind einzeln lesbar)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 672

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Buch

Zenturio Marcus Aquila und seine Kohorte Tungrer werden in die nordöstlichste Ecke des römischen Reiches entsandt, um die Minen von Alburnus Major zu beschützen. Denn hier wird genug Gold gefördert, um eine ganze Legion zu unterhalten – oder eine Rebellenarmee aus dem Boden zu stampfen. Und genau das plant der Stamm der marodierenden Sarmaten, der die Provinz bedroht. Doch Marcus Aquila weiß, dass die sarmatische Horde sein geringstes Problem ist. Denn wenn es um solche Reichtümer geht, kann er niemandem trauen. Werden die Tungrer an seiner Seite bis zum Tod kämpfen, um die Ehre des Reiches zu retten? Oder werden sie den Zenturio verraten?

Autor

Anthony Riches hat einen Abschluss in Militärgeschichte von der Manchester University. Nach dem Studium arbeitete er 25 Jahre für eine Reihe von Großkonzernen in aller Welt, bevor er sich mit Aufträgen in Europa, USA, dem Mittleren und dem Fernen Osten selbstständig machte. Das Manuskript zum Auftakt der Imperium-Saga schrieb er bereits Ende der 1990er-Jahre, versteckte es allerdings in seiner Schreibtischschublade, bis er sein Werk 2007 endlich zu einem Verlag schickte, wo sich sofort begeisterte Fans fanden. Anthony Riches lebt mit seiner Frau Helen und drei Kindern in Hertfordshire.

Von Anthony Riches bereits erschienen:

Die Ehre der Legion

Schwerter des Zorns

Die Festung der tausend Speere

Aufstand der Barbaren

Das Gold der Wölfe

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag

Roman

Deutsch von Wolfgang Thon

Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Wolf’s Gold (Empire 5)« bei Hodder & Stoughton, London.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright der Originalausgabe © 2012 by Anthony Riches

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Alexander Groß

Umschlaggestaltung: © Johannes Frick unter Verwendung eines Motivs von © Nik Keevil/Trevillion Images

HK · Herstellung: sam

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-25681-4V002

www.blanvalet.de

Für Carolyn

Prolog

Dakien, März, 183 n. Chr.

Ein Hund bellte am Ende des Dorfes, und sofort gesellte sich ein halbes Dutzend anderer Hundestimmen dazu, um lautstarken Protest gegen das zu erheben, was den ersten Hund in Alarmbereitschaft versetzt hatte. Auf seinem behaglichen Strohlager neben dem Haus, warm und trocken inmitten des Viehs, das sich längst an die nächtliche Anwesenheit des Jungen gewöhnt hatte, lächelte Mus schläfrig, als er das Kläffen der Hunde hörte. Was immer die Tiere erregt hatte, würde einen Sturm von Schimpftiraden bei den Männern in den umliegenden Häusern nach sich ziehen – zumindest war dies die Art, wie sein Vater für gewöhnlich auf derartige Ruhestörungen reagierte. Der Junge kuschelte sich tiefer ins Stroh, schloss die Augen und hoffte, dass das Bellen der Hunde, die wohl von irgendeinem nachtaktiven Tier geweckt worden waren, verebben und wieder Stille einkehren würde.

Plötzlich erklang ein markerschütterndes Jaulen, das den Jungen mit einem Schlag hellwach werden und vom Strohlager hochschießen ließ. Einer der Hunde war offensichtlich zum Schweigen gebracht worden. Mus kannte das Geräusch, denn er hatte es schon einmal gehört: als nämlich der Hund im Nachbarhaus den Sohn seines Herrn übel gebissen hatte und zum Lohn dafür eine Dienstwaffe der Legion, einen knapp sechzig Zentimeter langen Gladius, durch den Rücken gebohrt bekam. Das tödlich verwundete Tier hatte vor Schmerzen derart geheult und gegen die unnachgiebig in seinem Rücken steckende Klinge angekämpft, dass der Besitzer sich gezwungen sah, die Waffe herauszuziehen und dem sich windenden Hund den Kopf abzuschlagen, um das herzzerreißende Winseln nicht länger ertragen zu müssen.

Schon in der Sekunde, nachdem er den ersten Schock überwunden hatte, wusste Mus, dass er soeben ein grauenvoll ähnliches Geräusch vernommen hatte. Aber wer würde denn einen Wachhund mit der Waffe dafür bestrafen, dass dieser tat, wozu man ihn dressiert hatte?

Erneut wurde die Stille von Hundegekläff durchbrochen, doch nun stimmte ein immer lauter werdender Chor barscher Männerstimmen mit ein, während die Dorfbewohner aus den Häusern strömten. Sie waren mit Schwertern bewaffnet, die sie nach ihrer Entlassung aus der Legion behalten hatten, auch wenn die Zeiten mittlerweile einigermaßen friedlich waren. Durch die Holzbretter über seinem Kopf hörte Mus auch die Stimme seines Vaters, der mit schweren Schritten zur Tür hinüberstampfte und gleichzeitig der Familie versicherte, es gäbe keinen Grund zur Besorgnis. Dann aber ertönten die ersten Schreie: Männer, die verzweifelt um ihr Leben kämpften. Unter das Klirren von Eisen mischten sich Stöhnen, Ächzen und gequälte Schmerzenslaute, als Leute verwundet oder getötet wurden. Dazwischen erklangen hellere Stimmen: das Wutgeheul der Ehefrauen sowie Flüche und Hasstiraden angesichts dessen, was am anderen Ende des Dorfes passierte.

»Mus!«

Sein ältester Bruder steckte den Kopf durch die Luke, die zum oberen Geschoss führte, und Mus antwortete.

»Ich bin hier! Was …«

»Vater sagt, du sollst da unten bleiben und dich nicht von der Stelle rühren!«

Der Kopf verschwand, und der Junge hörte das Geräusch schwerer Schritte, als sein Vater und seine drei älteren Brüder die Treppe hinunterhasteten und in Richtung des immer stärker werdenden Kampflärms rannten, wobei der pensionierte Wachoffizier seine ehemaligen Waffenbrüder mit lauter Stimme anfeuerte. Von oben vernahm Mus den Klang leichterer Schritte, als seine Mutter und seine Schwestern sich auf dem Elternbett zusammenkauerten, wo die Mädchen Trost angesichts des unvermittelten nächtlichen Schreckens suchten. Obwohl er kurz davor war, selbst die Leiter hinaufzusteigen und zu ihnen zu stoßen, wusste Mus doch, dass sein Vater ihn bestrafen würde, wenn er zurückkam und feststellte, dass seine Anweisungen nicht befolgt worden waren. Also blieb er, wo er war, und hob den Kopf, um durch die enge Öffnung in der Wand zu spähen, die das Haus mit Tageslicht versorgte. Allerdings brachte ihm sein Blick durch den Schlitz auf das, was sich im unteren Teil des Dorfes abspielte, kaum genauere Informationen als sein Gehör. Nachdem der Junge eine Weile in die Dunkelheit hinausgestarrt hatte, begann er jedoch zu begreifen, was die flackernden Fackeln bedeuteten, die sich den Hügel herauf in seine Richtung bewegten.

Eine Reihe schwer bewaffneter Kämpfer trieb die letzten Männer, die vom Dorf noch übrig geblieben waren, vor sich her und zwang die pensionierten Soldaten trotz ihres verzweifelten Widerstands zum höher gelegenen Teil der Siedlung hinauf. Trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit brüllten die Dorfbewohner Schlachtrufe, während sie kämpften und von den Klingen der Angreifer durchbohrt wurden, doch ihre Ausbildung im Schwertkampf lag schon lange zurück, und sie konnten es mit den jüngeren Männern, die überdies mit Rüstungen und Schilden ausgestattet waren, nicht aufnehmen. Hinter der Reihe von Schilden loderten Feuer, die sich durch die bereits eingenommenen Häuser fraßen, und durch die Nacht schallte das ängstliche und hasserfüllte Wehklagen der Frauen, die ihrer Verzweiflung in hilflosen Schreien Luft machten.

Während Mus mit Entsetzen die Geschehnisse verfolgte, sah er, wie ein kräftig gebauter Krieger aus der Angriffslinie hervortrat und einhändig ein langes Schwert gegen seine Brüder führte, während die Männer hinter ihm zusahen. Geschickt parierte er einen Hieb gegen seinen Kopf, bevor er die Spitze seiner Waffe zum Hals des jüngsten Bruders schwang und ihn aufschlitzte. Der älteste der drei Brüder versuchte wütend, auf ihn einzuhacken, doch der Angreifer trat zur Seite und schmetterte ihm seinen Schild ins Gesicht. Er hatte muskulöse Oberschenkel, machte einen langen Ausfallschritt und stach dem taumelnden Jungen sein Schwert tief in die Brust. Während der letzte von Mus’ Brüdern aufschrie und von der Seite eine verzweifelte Attacke mit dem Speer gegen den Angreifer zu führen versuchte, sprang der große Mann zurück. Die aufblitzende Speerspitze stieß ins Nichts, und der Kerl packte den Schaft und brachte den Jungen damit aus dem Gleichgewicht. Lachend verpasste er ihm mit seinem Eisenhelm einen krachenden Kopfstoß, dann wandte er sich ab und überließ es den Männern hinter ihm, dem halb bewusstlosen Knaben den Rest zu geben. Aus dem Schlachtgewühl stürmte der Vater der Jungen mit seinem geschwärzten Schwert hervor und schwor schreiend blutige Rache gegen den Mörder seiner Söhne.

Der Krieger warf seinen Schild zur Seite und trat dem angreifenden Bauern mit derart überzeugtem Selbstvertrauen entgegen, dass es Mus innerlich eiskalt wurde. Er beantwortete den wütenden Angriff seines Vaters mit dem Schwert, konnte jedoch dem Hieb seines Angreifers entgehen und drehte den Kopf weg, um einem Faustschlag auszuweichen, der ihn auf den Rücken befördert hätte. Wieder schoss der behelmte Kopf nach vorn und stieß dem älteren Mann ins Gesicht, der daraufhin blutüberströmt und mit gebrochener Nase zurücktaumelte. Mit bebendem Herzen sah Mus, wie sein Vater den Kopf schüttelte und entschlossen erneut attackierte. Was dann geschah, ging fast zu schnell, als dass er es hätte begreifen können, doch das Resultat war eindeutig. Der Krieger parierte den zweiten Angriff ebenso leicht wie den ersten, packte blitzschnell die Faust seines Gegners und drehte diese anscheinend mühelos herum. Der ältere Mann wurde zu Boden gezwungen, während der Krieger ihm den Schwertgriff aus der Hand trat. Dann legte der Krieger seine Klinge an den Hals des liegenden Mannes und blickte sich um, bis er entdeckte, was er gesucht hatte: die verängstigte Frau und die Töchter, die aus dem einzigen Fenster des Hauses herausstarrten. Während Mus ungläubig zusah, zog der siegreiche Krieger den hilflosen Veteranen auf die Füße und schleifte ihn zum Haus hinüber, wo er ihn ein Dutzend Schritte vor dem Versteck seines Sohnes ins Gras schleuderte. Dann griff er mit einer Hand in sein Haar und zog ihm den Kopf zurück, wobei er ihm mit harter, wütender Stimme ins Ohr brüllte.

»Ist das dein Haus, alter Mann? Sind Frauen darin, die sich in ihren Betten zusammenkauern, während du sie verteidigst? Meine Männer werden sie herausholen und sie als Vergeltung für deine Gegenwehr vor deinen Augen schänden! Und du wirst dabei zusehen.«

Mit einer Geste gab er den Männern um ihn herum ein Zeichen. Sie strömten mit donnerndem Stiefelgetrampel, das der Junge über seinem Kopf hörte, ins Haus und schleiften seine Mutter und seine vor Angst schreienden Schwestern die Treppe hinunter. Der Anführer der Bande verhöhnte den bezwungenen Bauern, dessen Kopf er mit dem Schwert am Hals hochhielt und den er so zwang, mit anzusehen, wie den Frauen seiner Familie die Nachthemden vom Leib gerissen und sie zu Boden gestoßen wurden. Jedes der Opfer wurde von zwei Männern festgehalten, während die Kameraden über sie herfielen und mit triumphierendem Grinsen und genussvollem Stöhnen wieder und wieder in ihre wehrlosen Körper hineinstießen. Mus starrte durch das schmale Fenster in das gequälte Gesicht seines Vaters, der die Vernichtung und Schändung seiner Familie miterleben musste, und merkte plötzlich, dass dieser ihm direkt in die Augen sah. Mit einer raschen Bewegung packte der Veteran die Schwerthand seines Peinigers, und es gelang ihm, die Klinge einen Augenblick von seinem Hals zu entfernen – lange genug, um eine letzte Anweisung an das einzige Mitglied seiner Familie zu geben, das noch nicht in die Hände der Feinde geraten war.

»Lauf, Junge! Lauf weg, so weit du kannst!«

Sein Häscher ließ den Haarschopf los und hieb ihm erneut mit der Faust ins Gesicht. Dann zog er ihm die Schwertklinge über den Hals, stieß den sterbenden Mann von sich und blickte in das erstarrte Gesicht des Jungen. Während sich der Bauer zu seinen Füßen im Todeskampf wand, brüllte er seinen Leuten einen Befehl zu und deutete auf das Haus. Ein paar Männer rannten zu den Treppen hinüber, und Mus zitterte vor Angst, als er begriff, dass er nur wenig Zeit hatte, bevor sein Versteck entdeckt werden und er dasselbe Schicksal wie seine Brüder erleiden würde. Einige Nachbargebäude gingen bereits in Flammen auf, die wenigen Bauern, die noch am Leben waren, wurden abgeschlachtet, die weiblichen Familienmitglieder von der räuberischen Meute aus den Häusern gezerrt und brutal vergewaltigt. Als er Fußtritte auf der Treppe über seinem Kopf hörte, riss sich Mus von dem Anblick los, sprang aus dem Strohlager heraus, rannte über die harte Erde und zwängte sich durch eine Öffnung in der hinteren Wand aus Holz – die hatte er schon oft benutzt, um der Aufmerksamkeit seiner älteren Brüder zu entgehen. Jetzt, wo er nicht mehr das Kind jener glücklichen Tage war, passte er allerdings kaum noch hindurch. Er musste zunächst eine Schulter durch den Spalt zwängen, um dann die andere nachzuziehen, wobei seine Haut böse aufgekratzt wurde. Er wand sich aus dem Haus heraus, indem er zunächst einen Fuß durch den Spalt schob und dann den restlichen Körper hindurchpresste. Er wollte gerade vom Boden aufstehen, als hinter ihm eine Stimme erklang und eine Hand nach seinem Schuh griff. Mus wusste, dass sein unsichtbarer Verfolger nur sein Bein erwischen musste, um ihn durch den Spalt zurück ins Haus zu ziehen. Mit verzweifelter Anstrengung zog er seinen Fuß aus dem groben Stiefel, den er eine Woche zuvor von dem jüngsten seiner Brüder vererbt bekommen hatte. Auf Händen und Knien kroch er davon, richtete sich dann wankend auf und rannte, so schnell er konnte, zu den Bäumen hinter dem Gemüsebeet seiner Mutter. Er trat den zweiten Stiefel vom Fuß und floh zum Wald, wo er Zuflucht zu finden hoffte. Der alte Baum, der die eine Seite seines Elternhauses stützte, stand bereits in Flammen, und als Mus sich umblickte, sah er durch die grelle Feuersbrunst, wie der große Krieger auf ihn zeigte und seinen Männern einen Befehl zurief.

»Haltet ihn auf!«

Ein Speer flog in hohem Bogen heran, ein Aufblitzen von poliertem Eisen in der Dunkelheit, bohrte sich jedoch ein Dutzend Schritte hinter ihm in den Boden. Nur einen Augenblick später zischte ein zweiter Speer so dicht an ihm vorbei, dass er vor Schreck stolperte und mit einem Knie auf dem Boden landete. Er sah erneut zurück und erblickte mehr als ein Dutzend Männer, die mit gezogenen Schwertern am Haus vorbeirannten. Ihre Schreie waren zwar nicht zu verstehen, doch es war offensichtlich, dass sie Spaß an der Verfolgungsjagd hatten. Der heftige Schreck verlieh dem Jungen neue Energie: Mit aller Kraft, die er zur Verfügung hatte, sprintete er die letzten zwanzig Schritte zu den Bäumen hinüber, während seine Verfolger immer näher kamen, und tauchte mit einem dankbaren Aufschluchzen in das schützende Laubwerk ein. Der Wald war ihm nachts ebenso vertraut wie tagsüber, denn hier hatte er sich immer schmollend versteckt, wenn seine Brüder wieder einmal ihre Übellaunigkeit an ihm auslassen wollten. Nachdem er einige Male aufgespürt und von ihnen durchgeprügelt worden war, hatte er gelernt, wie er eine Entdeckung vermeiden konnte, sobald er es erst einmal bis zum Rand des Waldes geschafft hatte. Immer wieder nach links und rechts ausweichend, mit leisen, von Tannennadeln auf dem Waldboden gedämpften Schritten und im Schutz der langen Schatten, die ihn unsichtbar machten, schlüpfte Mus unter eine Baumgruppe, die ihm schon lange vertraut war. Dort kroch er in einen Busch hinein, in dessen Mitte er mit viel Mühe ein Loch ausgehöhlt hatte, das groß genug war, seinen Körper zu verbergen. Dann kauerte er sich zusammen, versuchte, sein heftiges Atmen zu beruhigen, und lauschte, während die Männer ziellos in der Dunkelheit herumtappten.

Zwischen dem brennenden Haus und den Bäumen stand der große Krieger und wartete ungeduldig, bis seine Leute wieder aus dem Wald herauskamen, wobei er mit der Klinge seines Schwertes rastlos gegen seinen Stiefel klopfte. Die Männer formierten sich in einer Reihe und warteten sichtlich nervös, wie ihr Kommandeur auf diesen Misserfolg reagieren würde. Ihre Augen glänzten im rötlichen Licht des Feuers, und ihre Gesichter waren angespannt. Anscheinend wussten sie nur zu gut, welches Urteil sie erwartete.

»Er ist entkommen? Ein kleiner Junge hat es geschafft, einem Dutzend von euch durch die Lappen zu gehen?« Er betrachtete sie einen nach dem anderen und verzog dabei angeekelt das Gesicht. »Verflucht euer Schicksal, dass ihr nicht das Glück hattet, eine Frau zum Besteigen zu finden, und stattdessen jetzt als Versager vor mir steht. Denn dafür habt ihr guten Grund.« Er wandte sich an ihren Anführer und nickte knapp. »Das Übliche. Sie sollen selbst auslosen, wer für ihr Scheitern zu bezahlen hat. Aber sorg dafür, dass es ein schneller und sauberer Tod wird. Wir müssen das Exempel ja nicht zu einem Spektakel auswachsen lassen.«

Mit langen Schritten ging er um das brennende Haus herum zu seinem Stellvertreter, der bereits auf ihn wartete. Gemeinsam mit dem älteren Mann marschierte er dann durch die Szenerie des Grauens den Hang hinunter. Die blutigen Leichen der getöteten Bauern lagen im Licht ihrer von Feuersbrunst zerstörten Häuser. Die anfänglichen Schreie der Frauen waren mittlerweile zu einem verzweifelten Stöhnen und Schluchzen abgeklungen. Ihre Erniedrigung dauerte weiter an und wurde lediglich dann unterbrochen, wenn ein neuer Peiniger den vorherigen ersetzte. Der große Mann blickte sich angewidert um.

»Lass ihnen eine Umdrehung der Sanduhr Zeit, Hadro, und ruf sie dann zur Ordnung zurück. Bis morgen früh sind alle Tiere geschlachtet und eingesalzen und die Männer abmarschbereit. Die Frauen werden getötet, ohne Ausnahme. Stell sicher, dass keine Zeugen übrig bleiben. Es scheint, als sei uns bereits ein kleiner Junge entwischt, daher will ich keine weiteren Risiken eingehen. Sollte mein Befehl nicht exakt ausgeführt werden, lasse ich nicht nur den Übeltäter, sondern jeden Einzelnen seiner Zeltmannschaft zu Tode prügeln. Ist das klar?«

Der Erste Speer nickte, und als er antwortete, hörte sich sein Latein hart und kehlig an. »Wie du befiehlst, Präfekt.«

1. Kapitel

Dakien, September, 183 n. Chr.

»Du musst in unser aller Namen Rache nehmen, mein Sohn. Die simple Tatsache, dass du überlebt hast, wäre eine zu schwache Antwort auf das Übel, welches das Imperium von innen heraus zersetzt. Ganz zu schweigen von den schrecklichen Demütigungen, die deine Mutter und deine Schwestern vor ihrem Tod erleiden mussten.«

Senator Appius Valerius Aquila rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her, und es war offensichtlich, wie sehr ihn die Gelenkschmerzen peinigten, die ihn in den Monaten, bevor sein Sohn Rom verlassen hatte und nach Britannien gezogen war, heimgesucht hatten. Hinter ihm, im Schatten und nur schemenhaft sichtbar, standen schweigend und mit ausdruckslosen Gesichtern seine Frau und seine Töchter. In der hintersten Ecke des Raumes stand Marcus und fragte sich, ob sein jüngerer Bruder ebenso regungslos dastand, denn das Antlitz des Kindes war im Dunkeln nur schwer zu erkennen.

»Vater, ich sehe nichts.«

Der alte Mann zog eine Augenbraue hoch, und sein Gesicht nahm den überheblichen Ausdruck eines Patriziers an, den sein Sohn stets so furchteinflößend fand. »Du siehst keinen Weg, wie du unseren Tod rächen könntest, Marcus? Du hast inzwischen selbst eine Frau und einen Sohn und trägst Verantwortung für Männer, die unter deinem Befehl stehen. Du hast den Namen Valerius Aquila abgelegt und lebst nun unter dem Pseudonym Tribulus Corvus, damit man dich nicht mit einer Familie von Verrätern in Zusammenhang bringen kann. Dir ist ein neues Leben geschenkt worden, für das du gut ausgebildet und vorbereitet bist. Und dennoch …«

Marcus schluckte nervös und konnte sich unter dem prüfenden Blick seines Vaters kaum rühren. »Und dennoch?«

»Und dennoch ist all das, was du jetzt bist, ein Resultat dessen, was ich aus dir gemacht habe, mein Sohn. Ich habe dich als Baby zu mir genommen, als mein Freund Gaius Calidius Sollemnis nicht länger für dich sorgen konnte.«

Marcus berührte das Schwert des Legaten Sollemnis, das er in seiner Hand hielt und dessen goldener Schwertknauf in der Form eines Adlerkopfes im Schein der einzigen Öllampe schimmerte, die in der fast undurchdringlichen Dunkelheit für schwaches, unstetes Licht sorgte. Er begann schnell zu sprechen, als sei er erpicht darauf, Zuspruch von dem Mann zu bekommen, der ihn bis zum Erwachsenenalter aufgezogen hatte. »Vater, ich habe den Legaten gerächt, nachdem er von Titus, dem Sohn des Prätorianerpräfekten, verraten wurde. Ich habe seinen Mörder Calgus bis ans Ende des Kaiserreiches und sogar darüber hinaus verfolgt. Ich habe ihn zum Krüppel geschlagen und ihn den Wölfen überlassen.«

»Nur günstigen Umständen ist es zu verdanken, dass du für deinen leiblichen Vater Rache nehmen konntest, mein Sohn. Doch die Vergeltung für die Vernichtung deiner eigentlichen Familie darf nicht von Fortunas Launen abhängen. Du musst ins Herz des Imperiums vordringen und jeden einzelnen Mann aufspüren, der Anteil an unserem Tod hatte. Solange du das nicht vollbracht hast, wirst du niemals imstande sein, meinen Enkel in aller Öffentlichkeit unter dem stolzen Familiennamen Valerius Aquila großzuziehen. Willst du ihn denn unter einem Decknamen zum Mann heranwachsen sehen? Aber noch schlimmer als dieser Schandfleck auf unserer Ehre ist der Umstand, dass du ein Leben lang auf Gedeih und Verderb deinem Gewissen ausgeliefert sein wirst, das ich dir während deiner Jugend mit so viel Mühe anerzogen habe. Denk zurück, Marcus! Nicht nur an deine Ausbildung im Kampf, für die ich einen Gladiator und einen Soldaten angeheuert hatte, die so lange mit dir geübt haben, bis du es sowohl mit dem Schwert als auch mit der Faust mit beiden aufnehmen konntest. Erinnerst du dich denn nicht an unsere Diskussionen zum Thema Ethik und Philosophie?«

Marcus nickte und besann sich auf die tief in ihm verborgenen Erinnerungen an die herausfordernden Gespräche, bei denen er sich eher als Zuhörer und nicht als Teilnehmer gefühlt hatte, während der alte Mann ihm seine Glaubensgrundsätze und Wertvorstellungen zu vermitteln versuchte.

»Ich erinnere mich.«

»Dann weißt du nur zu gut, dass es nicht angemessen ist, dein Gesicht von den begangenen Verbrechen abzuwenden. Nur in Rom kannst du die Männer finden, die für unseren Tod bestraft werden müssen.«

Die Dunkelheit, die seine Familie umgab, wurde noch undurchdringlicher, und schon konnte Marcus seinen Bruder nicht mehr erkennen. Als er zu seiner Mutter hinüberstarrte und ihn die heftige Sehnsucht ergriff, ihre Stimme noch ein letztes Mal zu hören, verschwand auch sie in der Düsternis, sodass lediglich sein kaum zu erkennender Vater auf dem Sofa zurückblieb.

»Nur in Rom, Marcus …«

Er erwachte und schoss vom Bett hoch.

Felicia wurde ebenfalls aus dem Schlaf gerissen und wandte sich mit besorgter Stimme an ihn. »Was ist los?«

Marcus schlang seinen Arm um sie und legte eine Hand auf ihre Brust. So lagen die beiden immer vor dem Einschlafen da. »Es war nur wieder dieser Traum. Nichts weiter …«

Sie spannte sich an. »Liebster …«

Mit einem sanften Lächeln küsste er sie aufs Ohr. »Ich weiß. Ich erinnere mich gut an deine Deutung dieses Traums: Während ich schlafe, verliert mein Gehirn irgendwie die Kontrolle, die ich im Wachzustand über meine Gefühle habe, und schickt mir stattdessen Bilder aus meinem früheren Leben, damit ich mich mit meiner Trauer auseinandersetze, die ich sonst nicht verarbeiten kann. Andererseits denke ich, ein Priester wäre der Meinung, die Träume würden mir von Morpheus auf Geheiß von Mithras geschickt, damit ich mich wie ein Soldat verhalte, den Kampf aufnehme und Rache übe.«

Felicia lachte leise in die Dunkelheit des Raumes hinein, griff mit dem Arm über ihre Schulter und tippte ihm an die Stirn. »Das eigentliche Problem sitzt hier drin, Liebster. Du musst dir zugestehen, den Tod deiner Familie auf angemessene Weise zu betrauern. Solange du das nicht tust, wirst du von den Geistern deines vergangenen Lebens heimgesucht werden, da du dich von dem, was früher war, noch nicht gänzlich verabschiedet hast.«

Er küsste ihren Nacken und schmiegte seinen Körper an ihren Rücken. »Ich weiß. Das werde ich auch tun, sobald die Zeit dafür gekommen ist.« Er legte seine Hand auf ihre andere Brust und rieb mit den Fingern sanft über ihre Brustwarzen. »Und jetzt, da das Baby gerade einmal schläft …«

Später, als sie beieinanderlagen und den Geräuschen des erwachenden Lagers lauschten, hielt er sie fest in seinen Armen und dachte wieder über den Traum nach, wie er das schon so oft an unterschiedlichen Orten längs der nördlichen Grenze des Kaiserreichs im Morgengrauen getan hatte.

Den Tod meiner Familie auf angemessene Weise betrauern? Du weißt gar nicht, wie recht du damit hast, Liebste. Doch Zeit und Ort sind noch nicht reif. Es wird in der Zukunft geschehen, wenngleich ich noch nicht genau weiß, wann oder wo. Aber die Zeit wird kommen, dessen bin ich mir ganz sicher. Und der Ort? Wie ein Echo kamen ihm die Worte seines Vaters in den Sinn. »Nur in Rom …«

»Wir sind den ganzen Weg hierher marschiert, nur um einen verfluchten Berg zu beschützen?« Der Standartenträger der Fünften Zenturie warf einen kurzen Blick auf die Gipfel, die sich zu beiden Seiten der Straße erhoben, und spuckte vor seine Stiefel. »Götter der Unterwelt, wir scheinen auch jede Drecksarbeit übernehmen zu müssen! Gibt es irgendwo einen kalten, nassen Steinbruch zu bewachen, damit ein paar verirrte Barbaren keine Felsbrocken entwenden können? Nur zu, schickt einfach die verdammten Tungrer hin, denn die sind ja blöd genug, alles zu machen, was man ihnen aufbürdet!« Missbilligend schüttelte er den Kopf und nahm den Schaft der Standarte in die andere Hand. »Wir können nur hoffen, dass es dort oben zumindest ein anständiges Hurenhaus gibt, sonst sind wir den ganzen Weg umsonst gelaufen. Allerdings …« Er schüttelte den Kopf und sah über die Schulter zu seinen Zuhörern, einer Marschkolonne, die in Viererreihen hinter ihm ging. »Allerdings sind Frauen, die es bis ins Gebirge hinauf geschafft haben, wohl kaum auf der sanften Seite dieses Gewerbes tätig. Ich kann es einfach nicht ausstehen, wenn eine Matratzenschlampe meinen Schwanz lutscht und gleichzeitig ihr Bart an meinen Eiern kitzelt.«

Marcus, der neben dem stämmigen Veteranen die Straße entlangmarschierte, schüttelte den Kopf angesichts der Schmährede seines Standartenträgers. Wie immer entschied er, die bitteren Klagen des älteren Mannes zu ignorieren, die er bei jeder noch so kleinen Mühsal herunterbetete. Achtzehn Monate als Morbans Zenturio hatten ihn gelehrt, dass der seit fünfundzwanzig Jahren im Dienst befindliche Veteran zwar für eine Weile zum Schweigen gebracht werden konnte, seine Ungehaltenheit aber nur selten länger andauerte. Einer der Soldaten in den Reihen hinter ihm erhob jedoch aus der sicheren Anonymität der Menge heraus die Stimme, um den Standartenträger zum Weiterreden zu provozieren.

»Wahrscheinlich gibt es auch kein anständiges Bier hier, was, Morban?«

Der hatte jedoch Marcus’ wütenden Blick bemerkt und war klug genug, sich eine Antwort darauf zu verkneifen. Er neigte stattdessen den Kopf, um das Geräusch besser zu hören, auf das er bereits rückwärtszählend wartete.

»Fünf, vier, drei, zwei …«

Ein wütendes Gebrüll brach hinter ihnen los und ließ beide Männer zusammenfahren, obwohl sie damit gerechnet hatten. Marcus tauschte einen wissenden Blick mit Morban, während sein Optio Quintus eine wutentbrannte Schimpftirade in Richtung des anonymen Soldaten losließ.

»Ich kann mir schon fast denken, wer von euch Affen gerade sein Maul aufgerissen hat, und sollte ich herausfinden, wer es war, wird er sich wünschen, nie zur Armee gegangen zu sein! Ich werde ihn derart lange Sonderschichten schieben lassen, dass sein Schwanz vertrocknet sein wird, bevor er etwas anderes mit ihm anfangen kann, als allein damit herumzuspielen! Ich werde meinen verdammten Optiostab auf seinem Rücken in Stücke hauen, und dann werde ich …«

»… einen neuen Stab besorgen, nicht wahr, Quintus?«

Die Stimme des Standartenträgers war leise genug, dass nur Marcus ihn hörte, während der Optio seine Ankündigung in die kalte Bergluft hinausschrie.

»… mir, verdammt noch mal, einen neuen besorgen! Das mache ich!«

Der Standartenträger grinste seinen Offizier an. »Das ist heute das fünfte Mal. Morban hat schon wieder eine Wette gewonnen.«

Die hochgezogene Braue seines Zenturios ignorierend, räusperte sich Morban und unterbrach den Redeschwall seines Kameraden, indem er die erste Zeile eines Marschliedes anstimmte. Dieses Lied war in den letzten Wochen häufig gesungen worden, während die tungrischen Kohorten längs der Flüsse Rhenus und Danubius die nördliche Grenze des Kaiserreichs entlangmarschierten.

»Für meinen Mantel bekam ich fünf Münzen …«

Er machte eine kurze Pause, damit die Soldaten der Zenturie einstimmen und die wütende Stimme ihres Optio übertönen konnten, während sie das Lied in perfekter Manier schmetterten.

»… fünf weitere brachte der Speer mir ein,

fünf Münzen gab’s für meinen Schild,

macht fünfzehn Ficks, wie fein!«

Er zwinkerte seinem Zenturio zu, als die Männer hinter ihm Luft für den Liedrefrain holten, und Marcus konnte nicht umhin, gequält zurückzulächeln. Sein Standartenträger und sein Optio waren die meiste Zeit aufs Heftigste verfeindet, weshalb Morban jede Gelegenheit ergriff, die Oberhand in ihrem stürmischen Verhältnis zu gewinnen.

»Fünfzehn, vierzehn, dreizehn, zwölf,

elf schöne Ficks, wie fein!

Und sind die ersten zehn vorbei,

läuft das Bier noch besser rein!«

Marcus hielt an, trat von der Straße herunter und betrachtete die vorbeimarschierenden Soldaten. Seine Hände lagen auf den Griffen der beiden Schwerter, die ihm schon vor langer Zeit den Spitznamen »Zwei Klingen« eingebracht hatten. Die Zenturien der Kohorte zogen lustlos an ihm vorbei die Straße entlang, die sich vom Talboden zu den nebelverhangenen Gipfeln hinaufschlängelte, wo sie heute noch anzukommen gedachten.

»Na, hast du deinen Spaß, junger Freund?«

Marcus beantwortete den Gruß seines Kameraden Otho mit einem Nicken und lachte angesichts des Zwinkerns, welches das ramponierte, von Narben überzogene Gesicht des älteren Mannes erhellte. Er dehnte den Rücken, während die Siebte Zenturie der Kohorte vorüberzog, und ließ den Blick über die Marschkolonne schweifen. Kurz genoss er die warme Sonne auf seinem Gesicht, zog dann die Schultern zurück und rollte den Kopf, um das steife Gefühl in seinem Nacken zu lindern. Sein ohnehin schon drahtiger Körper, der durch das routinemäßige Tragen von fünfzig Pfund Rüstung und Waffen auf dem Rücken reichlich Muskeln aufgebaut hatte, war in den drei Monaten, seit sie die Legionsfestung Bonna in Niedergermanien verlassen hatten, bis zur Perfektion gestählt worden. Er blickte zu den hoch aufragenden Hügeln auf beiden Seiten der schnurgeraden Straße, schirmte seine braunen Augen mit der schlanken Hand vor der Nachmittagssonne ab und dachte eine Weile über das Gebirgsland um ihn herum nach, bevor er aus seinen Träumereien gerissen wurde.

»Dann hast du also noch immer Probleme mit dem guten alten Quintus? Ich habe ihn sogar von hier herumbrüllen gehört; allerdings ist dies der Zeitpunkt des Tages, an dem auch die härtesten der Optiones wie alle anderen auf dem Zahnfleisch gehen.«

Marcus begann wieder zu marschieren, als der Zenturio der Achten an ihm vorbeizog, und beantwortete die Frage seines Freundes mit einem kläglichen Kopfschütteln. »Was glaubst du denn, Dubnus? Mithras weiß, dass du schon schwierig genug warst, als du mir in Britannien als Optio dientest. Aber zumindest hast du die Männer anständig behandelt. Natürlich bist du ebenfalls zuweilen hart mit ihnen umgegangen, wie man das tun muss, wenn sie Führung benötigen, doch immerhin wusstest du stets, wann du ihre Zügel ein wenig locker lassen musstest.«

Der groß gewachsene Mann nickte, kratzte sich die Haut unter seinem dichten Bart und schüttelte sich ein wenig Schweiß von den Fingern.

»Wohingegen Quintus …«

»Keinen Moment lockerlässt. Jede winzige Verfehlung, all die dummen Kleinigkeiten, die Soldaten eben tun, bringen ihn auf die Palme, und dann schreit er sie an, als seien sie grüne Rekruten und nicht kampferprobte Soldaten. Wie Julius das ausgehalten hat, ist mir ein Rätsel.«

Sein Freund warf ihm einen kurzen Blick zu. »Julius hatte nie ein Problem damit, Marcus. Er hat ja nicht umsonst den Spitznamen ›Latrine‹ erhalten, denn auch er konnte ein Scheißkerl sein, wenn er es für angemessen hielt.« Dubnus schwieg einen Moment bedeutungsvoll. »Leider hielt er es meistens für angemessen. Nicht, dass ich ihn nicht wie einen Bruder lieben würde, aber als ich noch sein Optio war – bevor man mir auftrug, dich von dem rotznasigen Jungen, der du einmal warst, in einen halbwegs anständigen Zenturio zu verwandeln –, hat er mir ständig gesagt, ich sei nicht hart genug zu seinen Männern. Deshalb hat er wohl, als ich letztes Jahr mit dem Kommando deiner früheren Zenturie betraut wurde, die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und Quintus nominiert.«

Marcus nickte unglücklich. »Und jetzt muss ich mit den Konsequenzen leben. Ich kann den Mann nicht degradieren, zumindest nicht ohne einen guten Grund.«

»Den er dir mit Sicherheit niemals liefern wird. Er mag zwar in gewisser Hinsicht ein Arschloch sein, aber man muss zugeben, dass er mit Hingabe Soldat ist.«

»Dann kann ich ihn wohl auch nicht dazu überreden, ein wenig nachsichtiger zu sein.«

Dubnus nickte erneut. »Es wäre wohl leichter, Morban davon zu überzeugen, mit dem Spielen aufzuhören. Oder mit dem Trinken. Oder mit dem Herumhuren …«

»Schon gut. Dann werde ich mich wohl damit abfinden müssen.« Marcus seufzte und sah über die Marschkolonne hinweg zu den Gipfeln hinauf, die sich vor ihnen erhoben. »Immerhin neigt sich die Marschiererei jetzt dem Ende entgegen, wenngleich die Pause nur ein paar Tage dauern wird.«

Dubnus schnaubte. »Richtig. Allerdings zahlen wir dafür den Preis, mit einem Haufen Grubenarbeiter und Ziegen auf der Spitze eines Berges eingepfercht zu sein. Und womöglich ein paar Frauen, die bis hierher hochgeklettert sind, um Gold zu finden oder einen Ehemann zu ergattern. Auch wenn sie bestimmt ebenso attraktiv aussehen wie die Ziegen.« Sein Freund lächelte.

»Morban hat mir vorhin ziemlich dasselbe gesagt. Dann werde ich also die Kolonne hinuntergehen und nachsehen, wie Qadir meine frühere Zenturie behandelt.«

Jetzt lachte Dubnus. »In diesem Fall solltest du damit rechnen, dass Narbengesicht dich gekränkt ansehen wird. Man sagt, er erzählt jedem, der dumm genug ist zuzuhören, dass es ein Riesenfehler von dir war, nicht ein paar vertrauenswürdige Männer mitzunehmen, als Julius dir das Kommando über die Fünfte Zenturie zugesprochen hat. Mit ›vertrauenswürdig‹ meint er natürlich vor allem sich selbst und seinen Kumpel Sanga.«

Marcus zuckte die Achseln. »Als Julius mich an die Spitze seiner ehemaligen Zenturie setzte, hat er deutlich gemacht, ich solle gar nicht erst versuchen, die fähigsten Männer aus der Neunten herauszuholen. Ich hatte schon Glück, dass ich meinen Standartenträger bei mir behalten konnte, wobei die Definition von ›Glück‹ in diesem Fall zugegeben zweifelhaft ist. Julius sagte, es bestünde keine Veranlassung, weitere Männer mitzunehmen, wo ich doch im Begriff sei, die ›verdammt noch mal beste Zenturie der Kohorte‹ anzuführen. Er erwähnte außerdem, ›der Erste Speer würde es nicht gutheißen‹, falls ich auch nur daran denken sollte, einen Austausch von Männern innerhalb verschiedener Zenturien anzustreben.«

Dubnus schürzte die Lippen. »Nun, ich wünschte, Julius würde nicht ständig seinen Vorgänger zitieren, wann immer er seine eigenen Handlungen rechtfertigen muss. ›Lass nicht zu, dass die Männer den Marschschritt verlangsamen, dem Ersten Speer würde das nicht gefallen.‹«

Marcus grinste seinen Freund an und war überrascht, dass er dessen humorvolle Bemerkung durchaus schätzte, obgleich beide das Trauma noch nicht überwunden hatten, das der erst kürzlich in Germanien erfolgte Tod ihres vorgesetzten Zenturios bei ihnen ausgelöst hatte.

»In der Tat. ›Trink bloß nicht zu viel von diesem Rotwein, das würde dem Ersten Speer nicht gefallen.‹«

Dubnus schmunzelte und tat so, als würde er einen Becher an die Lippen führen. »Wo wir doch alle wissen, dass Sextus Frontinius den Wein ebenso schnell hinunterkippte wie wir.«

Marcus seufzte. »Ich weiß, dass er sein Bestes gibt, uns aufzuheitern, aber es ist wohl allmählich an der Zeit, Onkel Sextus ruhen zu lassen. Wie dem auch sei, ich werde jetzt mal nachsehen, was die Neunte macht.«

Marcus trat erneut von der Straße herunter und wartete, bis seine ehemalige Zenturie auf gleicher Höhe mit ihm war, dann gesellte er sich mit einem Nicken als Gruß zu deren Zenturio. Die Männer waren eng befreundet, und eine Weile marschierten sie in vertrautem Schweigen inmitten des Klappergeräuschs von Ausrüstungen und genagelten Stiefeln nebeneinanderher. Dann aber nahm der Standartenträger der Zenturie Blickkontakt mit ihm auf.

»Dieses Ding ist derart auf Hochglanz poliert, dass es vor lauter Materialabtragung wohl bald auseinanderbrechen wird. Muss ein echter Schock für die arme Standarte gewesen sein, nachdem sie so lange an Morbans Pflegestandards gewöhnt war.«

Qadir nickte feierlich und antwortete auf die für ihn typische kultivierte Weise, die schon viele Soldaten dazu verleitet hatte, ihn für einen Schwächling zu halten. »Mein Standartenträger hat lange in Morbans Schatten gestanden, wie du dich vielleicht erinnerst. Er scheint es zu genießen, endlich im Sonnenlicht stehen zu dürfen, wenn du weißt, was ich meine.«

Der Mann, um den es ging, ein schlaksiger Kerl, der Marcus’ Trompeter gewesen war, als er noch die Neunte Zenturie befehligte, nickte seinem ehemaligen Zenturio respektvoll zu, und Marcus lächelte unwillkürlich zurück.

»Ich könnte mir vorstellen, dass du Morban noch immer vermisst, was, Standartenträger? Wer wird dich jetzt mit einer unendlichen Flut an Klagen, Beschimpfungen und schmutzigen Geschichten auf dem Laufenden halten oder deine Geldbörse erleichtern, wann immer sie dir zu schwer zum Tragen wird?«

Qadir nickte und lächelte ironisch. »Die Neunte Zenturie ist allerdings ein anderer Ort, seit er nicht mehr hier ist. Zuweilen vermisse ich tatsächlich den ständigen Unsinn, den er von sich gab, und auch seine Lust am Glücksspiel.«

»Und die restlichen neun Zehntel der Zeit?«

»Genieße ich die himmlische Ruhe und den zumeist unkomplizierten Soldatendienst, abgesehen vom gelegentlichen Murren, wann immer ein gewisser Soldat dich an der Spitze der Fünften Zenturie erblickt.«

Beim letzten Teil seines Satzes hob er die Stimme, um sicherzugehen, dass die Männer hinter ihm das Gesprochene hören konnten, worauf Marcus in gespielter Überraschung eine Braue hob.

»Tatsächlich? Ich dachte, sogar Narbengesicht hätte inzwischen seine Enttäuschung darüber verwunden, dass er nicht unter der liebevollen Zuwendung meines Optio seinen Dienst leisten muss.«

Soldat Narbengesicht, der an seinem gewohnten Platz einige Reihen hinter seinem ehemaligen und dem jetzigen Zenturio marschierte, schwieg würdevoll, raunte dann jedoch seinem Kumpan Sanga leise etwas zu, sobald seine beiden Vorgesetzten ihre Unterhaltung über das wieder aufgenommen hatten, was Zenturios so zu besprechen hatten.

»Das war gemein. Wirklich gemein.«

Sanga zuckte kaum merkbar die Achseln unter dem Gewicht seines Speers, des Schilds, Helms, Kettenhemds und der Gepäckstange. Er legte den Kopf zurück und atmete tief die kalte Bergluft ein. »Dann fällt es dir jetzt vielleicht leichter, ›Zwei Klingen‹ sein eigenes Leben führen zu lassen, ohne dass du ihm ständig hinterherläufst?«

Narbengesichts Blick klebte förmlich an Marcus’ Hinterkopf. »Es ist einfach nicht richtig, dass wir nicht die Erlaubnis bekamen, mit ihm zur Fünften zu wechseln. Ganz und gar nicht richtig.«

Sanga schüttelte entnervt den Kopf, schwieg und konzentrierte sich lieber darauf, mit der Hälfte seines eigenen Körpergewichts auf dem Rücken die unnachgiebig ansteigende Straße hinaufzumarschieren, während sein Zeltkamerad weiter vor sich hin murrte.

Qadir sah einen Augenblick zu den Bergen auf beiden Seiten, bevor er erneut das Wort ergriff. Sein Gesicht verzog sich zu einem freundlichen Lächeln. »Wenigstens besteht so weit von Britannien entfernt nur geringe Gefahr, dass jemand den Namen Marcus Valerius Aquila schon einmal gehört hat. Es mag uns zwar nicht gefallen, dass wir nach Osten entsandt worden sind, aber immerhin kannst du nun aufhören, dir über weitere Übergriffe zur Gefangennahme Sorgen zu machen. Stimmt’s, Zenturio Corvus?«

Marcus nickte, und seine Miene entspannte sich. »Daran habe ich auch schon gedacht. Andererseits bedeutet das aber auch, dass ich meine Freiheit, nicht verfolgt zu werden, gegen die Wahrscheinlichkeit eintausche, meine Frau und meinen Sohn in ein Kriegsgebiet zu führen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir so weit nach Osten entsandt wurden, nur um die Ränge aufzufüllen.« Er hörte Hufschlag auf dem Grasstreifen neben der Straße und wandte sich um. Eine Handvoll Reiter galoppierte die lange Soldatenkolonne entlang auf ihn zu. »Und wie um diese These zu bestätigen, scheint gerade unsere berittene Abteilung von der Leine gelassen worden zu sein.«

Der Anführer der Reiter zügelte sein Pferd und lenkte es neben die zwei Zenturios. Seinen Helm schmückte ein längs gestellter Kamm, der den Rang eines Decurios anzeigte, und der glänzende Gesichtsschutz war nach oben geschoben, um ihm ein ungehindertes Blickfeld zu gewähren. Vergnügt grinste er die beiden an. »Salve, Brüder! Nun ist die Zeit gekommen, dass das ›Erste Tungrische zu Pferde‹ erneut seinen Wert beweisen muss. Nach all den Wochen, in denen wir nur vor uns hin trotten und den Staub aushusten mussten, den ihr mit euren Plattfüßen aufgewirbelt habt, wurden wir nun ausgesandt, die Straße bis zur Abzweigung in Richtung Bergwerk auszukundschaften. Der Tribun vermutet, dass sich in dieser Gegend eine Reihe von Barbarenspähern herumtreibt, und hat mir deshalb aufgetragen, hinauszureiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Fertigkeit im Umgang mit dem Bogen ein wenig zu üben. Da man mir erlaubt hat, eure Teilnahme an dieser gefährlichen Mission zu erbitten – natürlich nur, um meine Überlebenschancen dadurch zu erhöhen, dass wir den Feinden eine größere Auswahl an geeigneten Schusszielen anbieten –, habe ich mir gestattet, eure gewohnten Reittiere für diesen Ausflug bereits zu satteln. Wollt ihr euren Füßen und Nasen ein bisschen Erholung gönnen, indem ihr uns auf unserem Ritt begleitet?«

Marcus sah zu Qadir hinüber, doch der Hamier zuckte nur mit vorgetäuschtem Desinteresse die Achseln. Dann blickte er zu dem feixenden Decurio hoch und hob eine Augenbraue. »Das ist wirklich verlockend, Silus, wenngleich es mir scheint, als hättest du schon wieder das Untier namens Dickschädel für mich gesattelt, obwohl du wiederholt beklagt hast, das arme Vieh verfüge für ein Kavalleriepferd nicht über die notwendige Disziplin. Und sehe ich da etwa Arminius, den Vertrauten des Tribuns, am Ende eures Spähtrupps? Er klammert sich an die Mähne seines Reittiers, als sei sie ein Haltegriff.«

Ein großer Germane auf einem überaus stämmigen Pferd, das wohl das einzige in der Kavallerieeinheit der Kohorte war, das sein Gewicht tragen konnte, ohne zusammenzubrechen, blickte finster vom hinteren Teil der Reitergruppe zu Marcus.

»Ich kann dich hören, Zenturio! Auch wenn mich nichts glücklicher machen würde, als von diesem Pferd herabzugleiten und für den Rest meiner Tage nie wieder eines zu besteigen, weißt du sehr gut, dass ich dir gegenüber eine Blutschuld zu begleichen habe. Wenn mein Herr diesen Männern also gestattet, dich in Gefahr zu bringen, bleibt mir keine andere Wahl, als sie zu begleiten und an deiner Seite zu reiten.«

Silus verzog das Gesicht und beugte sich aus dem Sattel herab, um Marcus ins Ohr zu flüstern: »Unter uns gesagt, sogar der wackere Colossus macht bereits ein langes Gesicht, weil er so viel Gewicht mit sich herumschleppen muss. Zum Glück hat dein Freund Lugos kein Verlangen, dir in jede knifflige Lage zu folgen, sonst hätten wir in einer Woche keine Pferde mehr zur Verfügung. Wie steht es? Willst du uns begleiten, oder möchtest du lieber deinem Germanen einen Grund zum Absteigen liefern?«

Marcus zuckte mit den Schultern und streckte eine Hand aus. »Also gut, Decurio: Nachdem ich keine andere Wahl zu haben scheine, als Arminius’ Beispiel zu folgen, nehme ich an, du bist bereits beim medizinischen Versorgungswagen gewesen und hast meine Frau überredet, dir meinen Helm mitzugeben?«

Der Reiter grinste noch breiter, zog den linken Arm von der anderen Seite seines Pferdes hoch und förderte einen Kavalleriehelm mit Gesichtsmaske zutage. Marcus hatte ihn in Tungrorum erstanden, um die Männer des Räuberhauptmanns Obduro zu narren. Seine Frau Felicia war empört gewesen, als sie den stattlichen Preis für die überaus feine Handwerksarbeit erfahren hatte.

Der Römer nahm seinen Zenturio-Helm ab und reichte ihn augenzwinkernd Qadir. »Fällt dir vielleicht ein Soldat ein, der umsichtig genug ist, damit betraut zu werden? Ich würde im Gegenzug seinen Schild und einen seiner Speere übernehmen.«

Der Hamier nickte, ging ein paar Reihen nach hinten und reichte den Kammhelm Narbengesicht. Dann nahm er ihm einen seiner Speere ab und half ihm, den Schild von dessen angestammtem Platz auf dem Rücken loszugurten.

»Hier, Soldat, ich vertraue dir den Helm des Zenturios an, bis er von seinem Ausritt mit der Kavallerie zurückkehrt.«

Narbengesicht nahm die zusätzliche Bürde mit einem feierlichen Kopfnicken entgegen und ignorierte das schallende Gelächter der Männer um ihn herum. Dann sah er zu, wie Marcus und Qadir die Pferde bestiegen, die Silus für sie gesattelt hatte, und die sanfte Steigung der Straße hinaufritten.

»Wenn du erst einmal ein paar Stunden diesen Eisenklotz mit dir herumgeschleppt hast, lernst du vielleicht, zukünftig den Mund zu halten.« Sanga hörte auf zu sprechen, als er bemerkte, dass sein Kamerad kein Wort von dem hörte, was er sagte. Stattdessen sah er mit einem Ausdruck von Stolz auf den Helm hinunter. »Na, vielleicht auch nicht …«

Die Reiter ritten etwa eine Meile über die harte Straße, und die Hufe der Pferde klapperten laut in der Stille, die in den bewachsenen Hügeln beidseits des Weges herrschte. Silus sah sich um, da er sichergehen wollte, dass sie der Marschkolonne der Infanteristen bereits weit voraus waren, und deutete dann mit der Hand auf die waldbedeckten Hänge.

»Es wird Zeit, von der Straße herunterzukommen und ein bisschen weniger Lärm zu machen, Männer, denn im Moment fallen wir auf wie ein Euter unter dem Bauch eines Bullen. Haltet Augen und Ohren offen und achtet auf alles Ungewöhnliche.«

Die Reiter teilten sich in zwei Gruppen von je einem halben Dutzend Mann und führten ihre Pferde auf die Grünstreifen beidseits der Straße, bevor sie weiterritten, damit das Geräusch des Hufschlags von dem langen Grasbewuchs gedämpft wurde. Qadir lenkte sein Pferd neben Marcus’ Grauen, wobei die elegante Gestalt der Fuchsstute einen starken Kontrast zu dem Schlachtross bildete.

Der Germane Arminius trieb sein Reittier vorwärts und schloss direkt hinter ihnen auf. Die Männer unterhielten sich leise, während sie über den Rand der Straße ritten, als Arminius plötzlich die Stirn runzelte und die Nase rümpfte. »Riecht ihr das auch?«

Marcus atmete tief ein und vernahm die Andeutung eines Geruchs, der ihm bekannt vorkam. »Brennendes Holz. Und heißes Fett.«

Qadir nickte, winkte mit der Hand zu Silus hinüber und führte einen Finger an die Nase, während Marcus sich bereits vorbeugte und seinen Schild herauszog, der an der Flanke des Grauen befestigt war. Gerade als der Decurio zurücknickte, um anzudeuten, dass er verstanden hatte, schnellte ein Pfeil aus den Bäumen fünfzig Schritte vor ihnen und schoss mit dem zischenden Geräusch der Fiederung am Kopf des Römers vorbei. Marcus klappte die glänzende Gesichtsmaske seines Helms herunter und gab seinem Pferd die Sporen. Dabei neigte er den Speer aus der senkrechten Tragestellung horizontal nach vorn, denn er wusste, dass der Anblick einer langen Speerspitze sein großes Pferd wie immer zu wildem Galopp antreiben würde. Ein zweiter Pfeil flog zwischen den Bäumen hervor und traf seine Gesichtsmaske. Die eiserne Pfeilspitze schlug klirrend gegen deren mehrlagige Beschichtung. Die Wucht des Aufpralls riss seinen Kopf zur Seite, und einen Moment lang konnte er nichts sehen. Er hob den Schild schützend vor den Körper und stand nun in den Steigbügeln, wobei er seine kräftigen Oberschenkel an die Flanken des Grauen presste und seinen Speer wurfbereit hielt. Der verborgene Bogenschütze ließ einen weiteren Pfeil los, zielte diesmal jedoch auf das Pferd. Marcus spürte, wie sein Tier beim Einschlagen des Geschosses erzitterte, aber trotzdem im selben Tempo weiter auf das Versteck des Bogenschützens zugaloppierte. Der feindliche Späher beschloss, keinen weiteren Pfeilschuss zu wagen, und rannte stattdessen davon. Marcus’ Grauer galoppierte an dem Versteck vorbei, von dem aus der Stammeskrieger die Ankunft der Reiter beobachtet hatte, und der Römer schleuderte wütend wegen der Verwundung seines Pferdes den Speer mit unbändiger Kraft auf den davonlaufenden Bogenschützen. Er verfehlte ihn um eine Armlänge.

Er brachte den Grauen zum Stehen, schwang sein Bein über das Sattelhorn, glitt vom Rücken des Pferdes auf den Boden und zog sein Langschwert. Mit dem Schild vor seinem Körper marschierte er wütend in die Baumgruppe hinein, wusste aber genau, dass der mehrlagige Holzschild nur geringen Schutz vor einem aus so kurzer Entfernung abgefeuerten Pfeil gewähren würde. Der Späher vor ihm sprang zwar noch immer durch die Bäume, schien jedoch beim Laufen leicht zu wanken, und eine Seite seines Körpers war gebeugt, als sei er eine Marionette, der ein Faden fehlte. Unvermittelt stoppte er, kam holprig zum Halt und blieb einen Augenblick auf seinen Füßen schwankend stehend. Mit einer Hand packte er den Schaft eines Pfeils, der an seiner Seite herabhing, und ließ ihn dann wieder los. Marcus trat dichter an ihn heran und runzelte die Stirn, da er eine Falle witterte. Er hob die lange Klinge seiner Spatha, um einen schnellen tödlichen Schlag führen zu können, während er sich fragte, was es mit dem selbstmörderischen Verhalten des Stammeskriegers auf sich hatte. Der feindliche Späher wandte sich um und setzte dann seine Füße wie ein Schlafwandler auf den Teppich aus Tannennadeln. Sein Gesicht zeigte einen entsetzten und gleichzeitig faszinierten Ausdruck, während er auf die Hand des Römers vor ihm starrte. Mit leeren, glasigen Augen und offenem Mund, aus dem ein dünner Faden aus Blut und Spucke rann, musterte der Barbar einen Moment lang den maskierten Zenturio vor sich. Dann hob er langsam den Pfeil, bis er genau vor seinem Gesicht war, und stieß einen hellen, durchdringenden Schmerzensschrei aus. Marcus betrachtete ihn erstaunt und stellte dabei fest, dass die Beine seines Opfers so stark zitterten, dass sein ganzer Körper unkontrolliert bebte. Mit einem lang anhaltenden Stöhnen, das seine ganze Angst und Verzweiflung ausdrückte, fiel der Bogenschütze nach hinten auf den mit Tannennadeln übersäten Waldboden, blieb in Krämpfen zuckend sitzen und nässte sich ein.

Der Zenturio beugte sich hinab, um den augenscheinlich hilflosen Mann genauer zu betrachten, hielt aber das Schwert schlagbereit, während er den Barbaren mit einem Stoß seines Stiefels rücklings zu Boden zwang. Die Augen des Spähers waren weit aufgerissen. Mit winzigen Pupillen starrte er zu dem Römer hinauf, den er allerdings nicht zu sehen schien. Der Pfeil fiel ihm aus der schlaffen Hand, und Marcus bemerkte, dass dessen Ende tiefrot bemalt war. Auf dem Arm des Mannes erblickte er etwas, das seine Aufmerksamkeit erregte, und beugte sich weiter hinab, doch dann hörte er ein kaum vernehmbares Knarren, als würde eine Bogensehne gespannt. Diese winzige Vorwarnung reichte Marcus, um seinen Schild herumzureißen, in die Richtung, aus der er das winzige Geräusch gehört hatte. Ein Pfeil schlug in den Schild, durchbohrte die Schichten aus Holz und Leinen und stoppte erst, als die schwere Eisenspitze mit lautem Schlag auf die Eisenringe seines Kettenhemdes traf. Marcus stieg ein fürchterlich fauliger Gestank in die Nase, dann rollte er sich rasch hinter einen schützenden Baum. »Da ist noch einer!«, rief er Silus zu. »Greift ihn von der Seite an!«

Die tungrischen Soldaten eilten von beiden Seiten durch die Bäume und riefen sich gegenseitig Anweisungen zu, während sie versuchten, den zweiten Bogenschützen in die Zange zu nehmen, doch der Mann rannte so schnell durch die knackenden Zweige rechts an Marcus vorbei, dass die von ihren Pferden abgestiegenen Tungrer ihm nicht folgen konnten. Während der Römer ihm noch durch die Bäume hindurch nachblickte, sprang der Späher auf ein wartendes Pferd und trieb es in Richtung der Straße, wohl in der Hoffnung, entkommen zu können, noch bevor die Tungrer wieder aufsitzen konnten. Marcus lüftete die Maske seines Helms, kämpfte sich aus dem Gehölz heraus und stolperte fast gegen Qadir, der gerade in größter Ruhe einen Pfeil in seinen schweren Jagdbogen spannte und das Geschoss mit der Sehne so weit zurückzog, bis die Befiederung auf gleicher Höhe mit seinem Ohr war. Während der Späher auf seinem Pferd durch das Unterholz zur Straße ritt, wartete Qadir geduldig. Nur sein leises Ausatmen war zu hören, während er sich auf den Schuss vorbereitete. Als der Reiter den Waldrand erreichte, trieb er das Ross zum Galopp an und lehnte sich tief über den Pferdehals, um eine kleinere Zielfläche zu bieten. Einen Augenblick überlegte Marcus, ob sein Freund den Schuss zurückhalten würde, um nicht das Pferd zu treffen. Doch Qadir lehnte sich nur leicht nach vorne, zog konzentriert die Brauen zusammen und schoss den Pfeil ab. Sofort senkte er die Waffe und machte keine Anstalten, nach einem zweiten Pfeil zu greifen. In der Tat war der Barbar im Rücken getroffen worden – er zuckte zusammen, stürzte rücklings vom Pferd und schlug schwer auf der gepflasterten Straße auf.

Mit angehobenem Schild, um für einen erneuten Hinterhalt gerüstet zu sein, und gerümpfter Nase aufgrund des fauligen Gestanks, der von der im Holz seines Schildes steckenden Pfeilspitze ausging, betrachtete Marcus misstrauisch die Bäume zu beiden Seiten. Als er bei dem heruntergefallenen Reiter ankam, stieß er einen Arm des Mannes mit seiner Stiefelspitze an und schob ihn dann von dem langen Messer weg, das in einer Scheide am Gürtel hing.

»Nicht nötig, er ist schon so gut wie tot.«

Marcus blickte auf und sah Silus, der sich mit angewidertem Blick näherte. »Schade. Ich hätte gerne ein paar ruhige Minuten mit ihm verbracht, um mich hierüber zu unterhalten …«

Der Decurio streckte eine Hand aus, zog das Pfeilstück heraus, das noch in Marcus’ Schild steckte, und roch daran. Er verzog das Gesicht, hielt das stinkende Geschoss eine Armlänge von sich entfernt und bat um einen leeren Futtersack.

»Vergiftet?«

Der Kavallerist bejahte Marcus’ Frage mit einem Nicken, umwickelte die Pfeilspitze mit mehreren Lagen Sacktuch, bevor er sie vom Pfeilschaft abbrach und das kleine Päckchen zuknotete.

»Da, ein Souvenir. Pass nur auf, dass du deine Haut nicht daran ritzt.« Er trat dem sterbenden Mann hart gegen den Kopf, und sein Gesicht war blass vor Wut. »Lass den Mistkerl hier liegen. Dann kann er so langsam verrecken, wie es ihm genehm ist. Solltest du ein Problem damit haben, wäre es vielleicht besser, du kehrst zu deinem Pferd zurück und siehst nach, wie es ihm geht.«

Schuldbewusst zuckte Marcus zusammen und eilte zu seinem groß gewachsenen Grauen, der starr und mit steif vom Körper abstehenden Beinen am Boden lag, heftig zitterte und die Augen verdrehte. Arminius und Qadir standen über dem Tier, und als sie sich zu Marcus umwandten, schüttelten sie die Köpfe. Ein Pfeil ragte aus der rechten Schulter des Pferdes hervor, und auch dieser Schaft war mit der gleichen roten Farbe bemalt wie der andere, der in der Hand des sterbenden Bogenschützen lag. Schaum troff aus dem offenen Mund des Tieres, und jedes Ausatmen wurde von einem Ächzen begleitet, während das Pfeilgift seine Innereien zersetzte. Marcus ging kopfschüttelnd neben Dickschädel in die Hocke, streichelte sanft dessen langes Gesicht und zog ein Jagdmesser aus seinem Gürtel. Die Klinge war überaus scharf und gehörte zu einem Dutzend Waffen, die er sich einmal von einem Waffenschmied für einen hohen Preis hatte schmieden und hämmern lassen. Das Metall des Messers stammte von einem Schwert aus damasziertem Stahl, das er dem Banditen Obduro in Tungrorum abgenommen hatte. Zur großen Freude seiner Offiziere hatte Marcus jedem von ihnen eine Waffe geschenkt – obwohl er sich nicht sicher war, ob das Übel, das von dem Schwert ausging und das er schon bei der ersten Berührung von dessen Griff verspürt hatte, durch das Umschmieden neutralisiert oder nur auf mehrere Waffen verteilt worden war. Er strich mit einer Hand über den Hals des Tieres, führte dann das Messer an dessen schweißgebadeten Nacken und machte einen einzigen schnellen Schnitt. Die Adern unter dem zuckenden Fleisch brachen auf, und mit einem traurigen Lächeln sah Marcus, wie ein Strom warmen Blutes auf den Boden tropfte.

»Leb wohl, Dickschädel. Du warst ein gutes Ross.«

Er wartete, bis das Pferd die Augen schloss, dann stand er auf, wischte das Blut vom Messer und schob es mit einem bedauernden Seufzen in die Scheide zurück.

»Gut gemacht, Bruder. Wir machen aus dir also doch noch einen guten Kavalleristen.« Silus wandte sich von dem toten Tier ab und schüttelte den Kopf in Richtung der wartenden Soldaten, die um ihn herumstanden. »Heute Abend gibt es kein Pferdefleisch – es sei denn, ihr möchtet riskieren, Fleisch mit derartig viel Gift zu kosten, das genügte, um diesen großen Kerl in weniger als hundert Herzschlägen zu bezwingen.«

Marcus ging in den Wald zurück zu dem Ort, wo der erste Bogenschütze lag und noch mit dem Tod kämpfte. Er durchtrennte auch ihm mit einem einzigen Streich der furchterregenden Klinge den Hals und hob dann den Köcher voller Pfeile auf, der neben ihm lag. Als er sich dichter über den Leichnam beugte, sah er, dass das Mal auf dem Arm des Mannes, das während des Kampfes kurz seine Aufmerksamkeit erregt hatte, ein Kratzer war; die Haut am Rand der kleinen Wunde hatte ihre Farbe verloren. Danach ging er zur Straße zurück, wo der zweite Späher langsam unter Qadirs teilnahmslosem Blick sein Leben aushauchte.

»Töte ihn. Er wird uns nichts sagen, was nicht bereits aufgrund der Anwesenheit der Späher offensichtlich wäre. Und wenn ich schon einem Pferd diesen Gefallen getan habe, schulde ich ihm zumindest dieselbe gnädige Behandlung.« Er reichte dem Hamier den Köcher und deutete mit der Hand auf den sterbenden Mann vor ihnen. »Sammle seine Pfeile ebenfalls ein. Sie könnten uns nützlich sein, und außerdem möchte ich sie lieber nicht hier liegen lassen. Sei vorsichtig mit den rot bemalten Exemplaren. Wie es scheint, sind selbst winzige Verwundungen durch solche Pfeile tödlich.«

Er ging die sanfte Steigung der Straße hinauf, bis er den Punkt erreichte, an dem das Pferd des sterbenden Spähers nach dem Herabfallen seines Reiters zum Stehen gekommen war. Das Tier knabberte vergnügt an der Grasnarbe und wirkte vollkommen gelassen. Der Römer ging auf das Pferd zu, sprach sanfte, beruhigende Worte und näherte sich ohne jede Eile, bis er ihm nahe genug war, um es berühren zu können. Dann griff er langsam und bedächtig nach dem Zaumzeug des Tieres, wobei er dessen Flanke streichelte und ihm ins Ohr blies.

»Gib ihm das hier.«

Silus warf dem Römer einen Apfel zu, der zwar aufgrund der langen Lagerung verrunzelt, aber noch immer schmackhaft war, und das Pferd kaute ihn mit einem derartigen Eifer von Marcus’ Handfläche, dass die anderen Reiter zu lachen begannen. Silus pfiff in Richtung seines Sesquiplicarius, und der Soldat warf ihm mit resigniertem Blick einen weiteren Apfel zu.

»Alle sagen, dass ich Pferden gegenüber zu nachgiebig bin, und eigentlich haben sie damit recht, aber wie könnte ein Mann ihnen widerstehen?« Das Tier stieß Marcus mit der Schnauze an, wobei seine Nüstern in Erwartung eines weiteren Leckerbissens zitterten. Der Decurio streckte den Apfel vor und trat dann zurück, um das neue Reittier seines Kameraden genau unter die Lupe zu nehmen. »Die Stute ist zwar nichts Besonderes und wird auch keine bewundernden Blicke auf sich ziehen, aber ich würde gutes Geld darauf verwetten, dass sie, wenn es sein muss, einen ganzen Tag lang läuft und dafür nur ein paar Maulvoll Gras verlangt. Wie wirst du sie nennen? Ihr vorheriger Besitzer hatte ja nicht mehr die Zeit, diese feinen Details mit uns zu erörtern.«

Marcus lachte und taumelte ein kleines Stück zurück, da das Pferd ihn erneut stupste. Er gab nach und hielt ihm den Apfel hin. »Hier, nimm das, bevor du mir noch auf den Fuß trittst.« Er lächelte zu Silus hinüber und beantwortete den wissenden Blick des Decurios mit einem Kopfnicken. »Wie sie heißen soll? Ich bin versucht, sie ›Truthenne‹ zu nennen, aber das wäre wohl nicht sehr passend für ein Schlachtross. Wir sollten abwarten, wie sie sich macht, bevor wir ihr voreilig einen Namen aufbürden.«

In der Ferne ertönte ein Hornsignal. Die beiden Männer drehten sich um und sahen, wie die vorderste Zenturie der tungrischen Kohorte hinter der Bergflanke hervorkam, die sich im Westen neben ihnen erhob.

Silus wandte sich an seine Männer und erteilte barsch seine Befehle. »Schlagt euch in die Bäume und sammelt Feuerholz. Sobald die Frontschweine vorbeimarschiert sind, werden wir den guten alten Dickschädel verbrennen – nicht nur, um ihn zu würdigen, sondern auch, um andere Tiere zu schützen, die sich möglicherweise an seinem Fleisch gütlich tun wollen.« Mit hochgezogener Augenbraue wandte er sich dann an Marcus. »Und du, Zenturio Zwei Klingen, solltest zu deinen Vorgesetzten gehen und sie warnen, dass wir im Begriff sind, in einen Kampf zu marschieren.«

Der Erste Speer Julius betrachtete mit fachmännischer Betroffenheit den Schauplatz, der sich vor ihm ausbreitete, als seine vorderste Zenturie den letzten Grat der Straße erklommen hatte und die Bergbausiedlung auftauchte, die zu beschützen sie entsandt worden waren. Mit einem Kopfschütteln blickte er auf die offensichtlich ohne jede Ordnung über den Talboden verteilten Gebäude: Es sah aus, als habe eine zerstreute Gottheit eine Handvoll Ansiedlungen auf die Erde geschleudert und keinen Gedanken daran verschwendet, wohin sie fielen. Das Tal erstreckte sich eine Meile gen Osten, bevor es am hintersten Ende von einem hohen Berg abgeschlossen wurde, sodass das Ganze wie ein riesiges Amphitheater wirkte. Sein Vorgesetzter, ein hochgewachsener, drahtiger Mann, der auf die Tungrer fälschlicherweise zunächst den Eindruck gemacht hatte, er sei zum Kämpfen nicht geeignet, lachte, als er den widerwilligen Blick seines Zenturios bemerkte.

»Das hier ist also das Rabenstein-Tal? Sieht ziemlich unscheinbar aus, was, Julius? Ich weiß, was du gerade denkst: Sind wir dafür in einer solchen Hast aus Apulum abgezogen worden, dass wir noch nicht einmal Zeit für einen Becher Wein in der Offiziersmesse hatten?«

Julius hatte noch nicht überwunden, mit welcher Gleichgültigkeit der Tribun der Dreizehnten Legion mit seinem breiten Purpurstreifen sie vor den Toren der Festung Apulum behandelt hatte. Er hatte der Abteilung von drei Kohorten lediglich den Befehl seines Legaten übermittelt, dass sie in die Berge marschieren sollten, und dabei eine Hochnäsigkeit an den Tag gelegt, als sei er ein Patrizier, der einem Sklaven die Reinigung seines Aborts anwies. Während ihres Marsches hatte er ihnen keine längere Pause gegönnt als die Zeit, die es brauchte, um eine Kohorte übellauniger thrakischer Bogenschützen aus ihren Baracken zu scheuchen und in die Marschkolonne einzugliedern.