16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

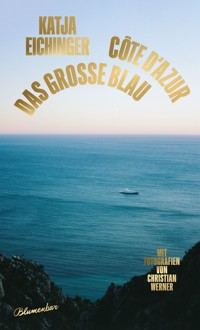

Das neue Buch von Katja Eichinger über den Sehnsuchtsort Côte d'Azur

Mit exklusiven Bildern des Fotografen Christian Werner

»Was für ein kluges Sommerbuch.« ELKE HEIDENREICH

Ultramarinblaues Meer, weiße Strandpromenaden, Palmen, Mimosen und ein einzigartiges Licht: die Côte d’Azur. Nirgends sonst ist die Dichte der Geschichten und der Künstlerinnen und Künstler, die sie verewigt haben, höher. Nietzsche war hier, Coco Chanel, Marlene Dietrich, Pablo Picasso, Henri Matisse, James Baldwin und die Rolling Stones. Ein Ort, an dem Extreme und Exzess, die Yachten und Bauten der Superreichen, die Glitterati und Easyjet-Touristen vor der unbeeindruckt bezaubernden Natur aufeinandertreffen. Auf Spaziergängen unterwegs in Cannes, Nizza, Monaco und Saint-Tropez durchstreift Katja Eichinger in persönlichen Anekdoten die Geschichte der französischen Riviera und enthüllt ihr Wesen. Das Buch für alle, die sich ans Meer träumen und brillant unterhalten werden möchten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Ultramarinblaues Meer, weiße Strandpromenaden, Palmen, Mimosen und ein einzigartiges Licht: die Côte d’Azur. Nirgends sonst ist die Dichte der Geschichten und der Künstlerinnen und Künstler, die sie verewigt haben, höher. Nietzsche war hier, Coco Chanel, Marlene Dietrich, Pablo Picasso, Henri Matisse, James Baldwin und die Rolling Stones. Ein Ort, an dem Extreme und Exzess, Trash und Glamour, die Yachten und Bauten der Superreichen, die Glitterati und Easy Jet-Ströme vor der unbeeindruckt bezaubernden Natur aufeinandertreffen. Auf Spaziergängen unterwegs in Cannes, Nizza, Monaco und Saint-Tropez durchstreift Katja Eichinger in persönlichen Anekdoten die Geschichte der französischen Riviera und enthüllt ihr Wesen. Das Buch für alle, die sich ans Meer träumen und dabei brillant unterhalten werden möchten.

Über Katja Eichinger

Katja Eichinger studierte am British Film Institute und arbeitete als Journalistin in London, u. a. für Vogue, Dazed & Confused und die Financial Times. Nach ihrem Bestseller »BE«, der Biographie von Bernd Eichinger, erschienen bei Blumenbar 2020 der Essayband »Mode und andere Neurosen« und 2022 »Liebe und andere Neurosen«, die ebenfalls Bestseller wurden. Neben ihrer Arbeit als Autorin produziert Katja Eichinger Musik. Sie lebt in München und Berlin.

Der Fotograf Christian Werner, geboren 1977, arbeitet für Zeitschriften wie ZEITMagazin, 032c, SSENSE und Numéro. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht und lebt in Berlin.

Mehr unter www.christianwerner.org

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Katja Eichinger

Das große Blau

Côte d'Azur

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Motto

Das Meer ist milchig blau

Vor ein paar Tagen

Wer heute den Nietzsche-Pfad hinaufsteigt

Wer über die Côte d’Azur schreibt

Lange Zeit galten die Wintermonate

Zärtlich ist die Nacht

Zu den vielen illustren Besuchern

Coco Chanel war nicht die einzige Frau

Die Jünger des Blings

Seit mehr als 29 Jahren

Vor ein paar Tagen

Danke an

Impressum

Für meinen Vater

I believe in God I believe in Mermaids too.

Nick Cave

Winter is coming.

Jon Snow, Game of Thrones

Das Meer ist milchig blau. Am Horizont geht es fast nahtlos in den wolkenlosen Himmel über. Die Palmen zittern leicht im Nachmittagswind. Ihre Blätter schimmern silbern in der immer noch etwas kühlen Maisonne. Unter dem Vogelgezwitscher der Gärten brummt der entfernte Straßenlärm von Cannes. Kaum bemerkbar und doch immer präsent. Wie ein leichtes Unbehagen, das sich auf unerklärliche Weise ins Paradies geschlichen hat. Von meinem Fenster aus kann ich in den Nachbargarten schauen. Hinter einer hohen Eukalyptushecke verbirgt sich ein Swimmingpool, in dem fast nie jemand schwimmt. Der Wind kräuselt sich auf dem Wasser. Wie so oft stelle ich mir vor, dass dieser von grandiosen Zedernbäumen eingerahmte Pool der perfekte Schauplatz für einen Thriller wäre. Eine Geschichte über Sex, Glamour und mörderische Intentionen. Dass in diesem an heißen Tagen so begehrenswert kühl anmutenden Becken ein menschlicher Abgrund lauert. Ein Pfuhl aus Eifersucht, Scham und Erniedrigung. Bisher hat sich nichts davon verwirklicht. In all den Jahren, in denen ich nun schon hier an meinem Schreibtisch aus dem Fenster schaue, hat sich keine meiner Phantasien bewahrheitet. Der Pool strahlt mich weiterhin türkis-unschuldig an. Und doch weiß ich, dass ich der Sache nicht trauen kann. Schließlich sind wir hier nicht irgendwo am Mittelmeer. Strahlendes Blau, Palmen und duftenden Eukalyptus mag es auch anderswo im südlichen Europa geben. Aber nur hier, an der Côte d’Azur, ist die Dichte der Geschichten sowie der KünstlerInnen, die sie verewigt haben, so unerhört hoch. Kaum ein anderer Küstenstreifen hat so viele Menschen aus Politik, Literatur, Kunst, Mode, Film und Musik angezogen. Dieses kleine Stück Erde ist getränkt mit Geschichten. Das 20. Jahrhundert mit all seinen hohen Idealen sowie den menschgemachten Katastrophen, mit denen diese Ideale auf das Schändlichste betrogen wurden, hat hier seinen Ausdruck gefunden. Auch jetzt im 21. Jahrhundert gehen die Geschichten weiter. Die Realitäten der digitalen Konsumgesellschaft und wie sich diese auf globale Machtverhältnisse und den einzelnen Menschen auswirken, spiegeln sich in hoher Konzentration an der Côte d’Azur. Unsere Narrative nehmen hier neue, mitunter extreme Wendungen. Der Eros des Erzählens, er ist an diesem Ort zu Hause.

Die Côte d’Azur, die azurblaue Küste – auch die französische Riviera genannt, aber das klingt so banal –, beschreibt den Küstenabschnitt der französischen Mittelmeerküste zwischen Cassis in der Nähe von Marseille, über Sanary-sur-Mer, Toulon, Saint-Tropez, St. Raphael, Cannes, Antibes, Nizza, Monaco bis hin zu Menton kurz vor der italienischen Grenze. Es war der französische Dichter Stéphen Liégeard, der 1887 ein Buch mit dem Titel La Côte d’Azur veröffentlichte, und so dieser Region ihren Namen gab.

Ich komme nun schon seit mehr als 29 Jahren hierher. Anfangs nur im Mai, weil ich nach meinem Filmstudium in London bei den Filmfestspielen von Cannes erst als Pressebetreuerin und später als Journalistin arbeitete. Seit zwölf Jahren habe ich hier eine Wohnung im 5. Stock eines alten Apartmentgebäudes, die mein Rückzugsort geworden ist. Hier schreibe ich. In den Sommermonaten bedeutet das, dass ich bei heruntergelassenen Rollos in einem dunklen Wohnzimmer sitze, die Fenster offen, damit durch den Durchzug etwas kühle Luft in die Wohnung gelangt. Morgens und abends gehe ich entweder hinunter zum Strand und schaue aufs Meer oder in ein nahegelegenes Naturschutzgebiet, wo Einheimische ihre Hunde spazieren führen. Angeblich treffen sich dort nachts Leute, um Sex zu haben, aber außer einer unangenehmen Begegnung mit einem Exhibitionisten ist mir diesbezüglich noch nichts Konkretes aufgefallen. Tagsüber im Dunkeln schreiben, morgens und abends spazieren gehen – über die Jahre hinweg hat sich das als guter Tagesrhythmus bewiesen, um ein Buch oder Drehbuch zu schreiben. Schöner ist es natürlich, wenn es nicht so heiß ist, und ich die Rollos oben lassen kann. Denn das Beste an meiner Wohnung ist der Blick von meinem Schreibtisch. Das Gebäude liegt an einem kleinen Berg, so dass ich vom Fenster aus nicht nur den Swimmingpool nebenan beobachten kann, sondern einen Blick auf das etwa einen Kilometer entfernte Meer habe. Der Meereshorizont mit seinen ständig wechselnden und an manchen Tagen unübertrefflich strahlenden Blautönen ist hier mein ständiger Begleiter. Groß und unwiderstehlich, manchmal heiter, manchmal übel gelaunt, fühlt er sich nicht so sehr an wie ein Naturereignis, sondern wie eine Person, ja, mittlerweile ist er ein guter Freund. Wenn ich hier oben an meinem Schreibtisch sitze, weit weg vom Rest der Welt, und mir durch das Fenster dieses große Blau entgegenstrahlt, dann fühlt sich das an, als würde ich wie ein Satellit über die Erde hinweg fliegen und mir dabei vom Blau etwas erzählen lassen.

Als der Maler Claude Monet sich 1888 von seinem Freund Guy de Maupassant zu einer Reise an die Côte d’Azur überreden ließ und hier innerhalb kurzer Zeit 36 Bilder malte, sagte er über diesen Horizont: »Man ist hier so durchtränkt von Azurblau, dass es einem fast Angst macht.« Das Blau ist in der Tat radikal. Es überstrahlt alles und lässt keine Alternative zu. Mir persönlich macht das keine Angst. Es erinnert mich vielmehr daran, dass bei allen negativen oder schwierigen Dingen, die einem im Leben widerfahren, doch immer auch Gutes passieren kann. Das hatte mir vor etwa elf Jahren mal meine Freundin Claire gesagt. Claire war mit Anfang 40 nach dem Scheitern ihrer zweiten Ehe an die Côte d’Azur gezogen und hatte sich hier einen neuen Beruf und ein neues Leben aufgebaut. Durch Claire habe ich die Côte d’Azur erst wirklich kennengelernt. Als einen Ort der Geschichten und der Kultur, wo Exzess und Reichtum zwar existieren, aber ein naturverbundenes Leben ohne täglichen Luxusrausch möglich ist. Dieses Blau, was immer es sonst noch bedeuten kann, für mich steht es immer auch für Hoffnung.

Trotzdem kann der Blick aus dem Fenster auch existenzielles Grauen in mir auslösen. Nämlich immer dann, wenn in den Sommermonaten gigantische Kreuzfahrtschiffe in der Bucht von Cannes haltmachen. Oft sind es zwei, manchmal sogar drei dieser schwimmenden Hochhäuser, die hier vor Anker liegen. Tausende von Touristen überschwemmen dann die Innenstadt. Das Wasser an den Stränden wird trübe und schmutzig, und der Himmel verdunkelt sich von den Wolken, die aus den Schornsteinen dieser Schiffe ausgestoßen werden. Als Übertourismus bezeichnet man dieses Phänomen. Zu viele Menschen besuchen einen Ort und zerstören dabei genau das, was sie hier suchen. Trotzdem sind diese Ungetüme in Cannes besser aufgehoben als an anderen Orten, die bis vor einigen Jahren noch gar keine Tourismusindustrie kannten. Mit Tourismus kennt man sich hier aus. Man weiß, wie man die verwirrt-neugierig und doch immer irgendwie misstrauisch dreinblickenden Menschenmassen in Freizeitkleidung und extrabequemen Schuhwerk durch die Gegend schleust und damit auch Geld verdient. Die Côte d’Azur kann als Vorreiter des Tourismus betrachtet werden und hat über die Jahrhunderte hinweg eine Infrastruktur dafür aufgebaut. In anderen Teilen Europas verbreitete sich das Konzept des »Gardinenwechsels« und der Gedanke, sich in einem fremden Land zu erholen und Kraft für den Alltag zu schöpfen, erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als Arbeitsgesetze weiten Teilen der Bevölkerung Zugang zu bezahltem Urlaub verschafften. Doch schon die römische Kaiserin Cornelia Salonia soll in das spätere Nizza gereist sein, um in den dortigen Heilbädern ihre Nerven wiederherzustellen. Die französische Filmemacherin Agnès Varda nennt in ihrem sehr unterhaltsamen Dokumentarfilm Côte de la Côte (1958) den französischen Kardinal Maurice de Savoy als den Erfinder des »Migrationstourismus«, weil dieser im 17. Jahrhundert im Alter von 50 Jahren höchst skandalös die Kirche verließ, um seine Nichte Louise-Christine zu heiraten. Auf der Flucht vor den bösen Zungen zog sich das Paar an die Côte d’Azur zurück und überwinterte hier. Statt Schneematsch und Eiseskälte fanden sie hier Palmen, Mimosen, Zypressen und Oleander. Vor allem Russen und Engländer folgten in den darauffolgenden Jahrhunderten ihrem Beispiel. Die Côte d’Azur wurde präferierter Ort für alle die, die dem kalten Winter des nördlichen Europas entkommen wollten.

Es war die Witwe von Zar Nikolai I., Alexandra Fjodorowna geboren als Charlotte von Preußen, die in den 1850er Jahren an die Côte d’Azur reiste, und zahlreiche russische Adelige taten es ihr nach. Ihr Enkel Nikolai, der Sohn von Zar Alexander II., war – wie so viele andere – hierher verschickt worden, weil er an Tuberkulose litt. Man hoffte, dass ihn das milde Klima kurieren könnte. Besonders Menton galt als vermeintliche Heilungsstätte für Tuberkulosekranke. Erst später wurde erkannt, dass sich Bergluft wesentlich besser für die Behandlung von Lungenkrankheiten eignete. Der Zarewitsch verstarb 1865 in Nizza an seiner Krankheit. Seine ebenso erkrankte Mutter Marie von Hessen-Darmstadt, später die Zarin Marija Alexandrowna, erlag wenige Jahre darauf dem gleichen Leiden. Was die zweite Frau des Zaren, Prinzessin Katharina Dolgorukaja, jedoch nicht davon abhielt, auch an die Côte d’Azur zu ziehen. Mit der Oktoberrevolution 1917 verschwanden die meisten dieser russischen Aristokraten. Oder wenn einige wenige wieder auftauchten, dann in neuer Funktion als Chauffeur oder Hotel-Concierge. Doch die Verbindung zu Russland blieb. Seit dem Mauerfall 1989, dem Kollaps der Sowjetunion und dem Aufstieg der russischen Oligarchen ist sehr viel russisches Geld an die Côte d’Azur geflossen. An manchen Türen und Büros hängen Schilder in Kyrillisch. Viele RussInnen haben hier Immobilien gekauft, nicht zuletzt der Oligarch Roman Abramowitsch, dem eins der prächtigsten Häuser der Côte d’Azur gehört, das Château de la Croë, in dem früher der Herzog von Windsor mit seiner Frau Wallis Simpson nach seiner Abdankung vom englischen Thron gewohnt hatten. In meiner Yogastunde in Cannes vor ein paar Jahren hieß oft die eine Hälfte der Frauen Katja und die andere Lena. Die einen waren von ihrer Kleidung her ganz offensichtlich russische Ehefrauen, die anderen wohl eher Geliebte. Möglicherweise sogar von denselben Männern. Und nein, der Geist des Feminismus war es nicht, der da beim nach unten schauenden Hund eingeatmet wurde. Durch den Ukraine-Krieg ist die Abramowitsch-Villa von der französischen Regierung gepfändet worden. Auf der Liste der irgendwie Putin-nahen RussInnen, die an der Côte d’Azur weder Immobilien kaufen noch verkaufen dürfen, stehen mehr als 400 Namen. Dafür sieht man jetzt immer wieder SUVs mit ukrainischem Kennzeichen im Verkehr. Letztes Jahr kam ich in einem Café mit einer jungen Frau aus der Ukraine ins Gespräch. Sie versuchte gerade, sich als ukrainische Influencerin an der Côte d’Azur eine Karriere aufzubauen. Sie war sehr nett und erzählte mir, dass die weniger wohlhabenden UkrainerInnen mit ihren Kindern nach Polen und Deutschland, die reichen UkrainerInnen aber an die Côte d’Azur geflohen seien. Die Verbindung bestehe ja schon. Viele hätten hier Häuser oder würden die Gegend aus dem Sommerurlaub kennen. Ein paar Monate später schickte sie mir ein Video von den therapeutischen Yoga-Wochenenden, die sie jetzt organisierte. Darauf waren Frauen in Jogginghosen zu sehen, die sich auf ihren Yoga-Matten orgasmisch-seufzend in den Armen lagen. Die Côte d’Azur ist ein hartes Pflaster für eine junge Frau, die sich hier allein über Wasser halten muss. Sex trifft hier auf Macht und Geld. Am Ende gewinnt immer das Geld.

Auch viele EngländerInnen besitzen an der Côte d’Azur Immobilien. Im Alltag fallen sie weniger auf als andere Nationen. Auch scheint durch den Brexit ihre Präsenz abgenommen zu haben. In den Ortschaften in den Bergen sieht man weniger britische Luxushochzeiten, bei denen Brautjungfern in identischen Pastellkleidern und Lockenstabfrisuren mit einem »Wann gibt es endlich Champagner?«-Blick auf Kirchplätzen herumstehen. Die britische Präsenz an der Côte d’Azur hat eine lange Tradition. Bereits im 19. Jahrhundert hatte sich England einen florierenden Hafenstützpunkt in Nizza aufgebaut, von wo aus Blumen nach London exportiert und so der wachsende Markt für Parfums bedient wurde. Die Reisenden, die damals vom Vereinigten Königreich in den Wintermonaten an die Côte d’Azur kamen, gehörten meistens zur Aristokratie oder der Regierung. Mit der Industriellen Revolution folgten ihnen zunehmend auch Bankiers und Industrielle. Die englische Bourgeoisie gehörte nun auch zu »les hivernants«, den Überwinternden. Die sieben Kilometer lange Strandpromenade von Nizza heißt denn auch Promenade des Anglais, die Promenade der EngländerInnen. Die englische Gemeinde Nizzas hatte den Bau dieser Promenade finanziert, als 1820 ein besonders harter Winter im Norden Frankreichs eine Hungersnot auslöste. Den bettelnden und arbeitssuchenden Menschen, die in die Stadt strömten, sollte durch die Bauarbeiten eine Erwerbsmöglichkeit geboten werden. Auch heute noch stehen an der Promenade des Anglais strahlend weiße Stucco-Häuser aus dem Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts.

Dazwischen reihen sich – meist auch strahlend weiß – die sonderbaren Zukunftsvisionen, die ArchitektInnen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hier verewigt haben. Das fühlt sich an wie eine Kreuzung aus Sissi-Film und Miami Vice – klingt schrecklich, funktioniert aber. Was vielleicht auch daran liegt, dass kein Gebäude zerstören oder überstrahlen kann, was die Promenade des Anglais so außergewöhnlich macht: das brillante, ja unwirkliche Türkisblau des Meeres hier. Das Blau der Côte d’Azur ist zwar überall intensiv, aber nur hier in Nizza hat es eine surreale Qualität, die einen Strandspaziergang zu einem transzendentalen Erlebnis machen kann. Auf der einen Seite glänzt dann das Meer und der Himmel, auf der anderen strahlen die weißen Gebäude, und vor einem erstreckt sich die weite Fußgängerpromenade, auf der sich die Menschen verlaufen. Der Weg liegt frei vor einem, alles strahlt, nichts nervt, immer weht eine Brise und temperiert das Gemüt. Auf blauen Stühlen sitzen Einheimische wie Touristen und starren aufs Meer. Wären wir in Japan, gäbe es wahrscheinlich ein Wort dafür: Das Sich-taumeln-Lassen in der unendlichen Weite des Blaus. Wer das einmal erlebt hat, versteht, warum der Künstler Yves Klein 1946 im Alter von 18 Jahren am Strand von Nizza liegend, den blauen Horizont zu einem Kunstwerk erklärte. Der in Nizza aufgewachsene Klein, der sich selbst nicht so sehr als Maler, sondern als Agitator von utopischen Ideen verstand, ließ sich das für die Côte d’Azur so typische Ultramarinblau patentieren und machte es durch seine monochromen Kunstwerke weltberühmt. Es ist die Utopie des Enthusiasmus, einer Vision der Zukunft von absoluter künstlerischer Freiheit, von purer Farbe, befreit vom Gefängnis der Gegenständlichkeit, die Klein mit seinen Monochrom-Bildern verkündete. Und so eindringlich und tief bewegend diese Kunstwerke auch sind, mit dem Original können sie sich nicht messen.

Dass Cannes sich vom winzigen Fischerdorf zum mondänen Küstenort mit der legendären Croisette als Uferpromenade entwickelte, hat die Stadt dem britischen Lord Brougham zu verdanken. Dieser war 1820 zu einem der berühmtesten Männer Großbritanniens aufgestiegen, als er vor Gericht Prinzessin Caroline von Braunschweig verteidigte. Ihr Ehemann, der britische Thronfolger und spätere König George IV., hatte sie vor Gericht gezerrt, um sie des Ehebruchs und des einer Königin unwürdigen Verhaltens anzuklagen. Mit seiner Schmutzkampagne wollte der alles andere als tugendhafte George eine Scheidung erzwingen. Die britische Unterschicht verbündete sich jedoch mit der deutschen Prinzessin. Vor dem Gerichtssaal gab es immer wieder Ausschreitungen mit dem Schlachtruf »No Queen, No King«. Mit Hilfe von Lord Brougham gewann Caroline das Verfahren. Kurz darauf verstarb sie, wahrscheinlich an Magenkrebs. Es gibt aber auch die Vermutung, dass sie vergiftet wurde. Sowohl Caroline als auch Lord Brougham wurden zu Galionsfiguren der Reformbewegung. Später, als Mitglied der Regierung setzte sich Brougham für die Abschaffung der Sklaverei ein und ebnete den Weg für das spätere Frauenwahlrecht. Als er 1834 mit dem Sieg der königstreuen Tories seinen Platz in der Regierung verlor, begab er sich mit seiner kranken Tochter auf eine Reise nach Italien. Dort sollten sie jedoch nie ankommen, denn der Ausbruch der Cholera und die damit verbundene Quarantäne führte dazu, dass sie nach der 16-tägigen Kutschenfahrt von Calais in Cannes festsaßen. Die beiden nahmen sich ein Zimmer in der einzigen Pension dieses kleinen Fischerdorfs. Brougham begann, die Gegend zu erkunden und sich auf Wanderungen durch die nahgelegenen Esterel-Berge mit ihren orange-roten Felsen zu begeben, die die westliche Seite der Bucht von Cannes einrahmen, sie vor kalten Winden schützen und für ein mildes Klima sorgen. Auch heute noch kann man dort wunderbar wandern gehen. Das Naturschutzgebiet im Esterel ist einer meiner Lieblingsorte an der Côte d’Azur. Wenn man einmal den Villengürtel hinter sich gelassen hat, der um die gesamte Bucht liegt (dazu gehört auch das Sci-Fi-artige Palais Bulles des Modedesigners Pierre Cardin, das sich wie riesige Seifenblasen aus Terracotta über den Berg ergießt), kann man sich hier in verschlungenen Wanderpfaden durch Pinienwälder verlieren. Immer wieder bietet sich einem eine atemberaubende Aussicht, und die große, von Blumendüften durchtränkte Stille wird nur von den dauerzirpenden Zikaden unterbrochen. Dass bei allen Autostaus und Menschenmassen an den Strandpromenaden die Natur trotzdem immer noch so nahe ist, ist sicherlich einer der Gründe, warum mich die Côte d’Azur weiterhin so verzaubert. Zwischen Cannes und Nizza, am Cap d’Antibes, gibt es einen engen Wanderpfad, der die Felsen entlang um das Cap direkt zur sogenannten Bucht der Milliardäre führt. Die Häuser, die sich hinter den mit Sicherheitskameras bewachten Zäunen und Pinienhecken des Caps verstecken, gehören zu den teuersten Immobilien der Welt. Man würde also vermuten, dass das Cap komplett abgeriegelt und die Schönheit der Natur nur den hier wohnenden MilliardärInnen zugänglich ist. Doch der Parkplatz am Cap ist kostenlos und der Wanderweg jedem zugänglich. Versteckt hinter der stillen Luxusenklave des Cap d’Antibes, wo man hinter den hohen Hecken und Eisentoren nur ab und zu den ein oder anderen Giebel, Säulenvorsprung oder eine von Zypressen gesäumte Auffahrt erhaschen kann, erstreckt sich hier eine teilweise mondartige Felsenlandschaft. Bei Flut tosen die Wellen gegen die Felsen und sprühen Gischt über die in den Stein gehauenen Treppen des Pfads. Es ist ein kleines Naturwunder mitten im Milliardärs-Ghetto, versteckt hinter den in der Hauptsaison überlaufenen Strandpromenaden von Juan-les-Pins und Antibes. Einheimische, die in den Sommermonaten diese Menschenmassen vermeiden wollen, flüchten sich in die Berge im Hinterland von Cannes. Hier gibt es einen eiskalten Fluss, der durch einen Laubwald hindurch an den Ruinen eines vormittelalterlichen Klosters vorbeifließt. Schwimmen kann man hier nicht, aber wenn unten am Strand die Sonne brütet, sitzen die Erwachsenen auf den Steinen und lassen die Füße in den Fluss baumeln. Die Kinder planschen derweil solange im Wasser herum und laufen lachend durch die Felsen des steinigen Flussbetts, bis sie irgendwann müde zusammenklappen und unter den Bäumen Mittagsschlaf halten. Im Frühjahr tauchen die Mimosen-Bäume das Tal in ein betörend duftendes Meer aus Gelb. Überall in den Bergen der Côte d’Azur wachsen die Mimosen und verströmen ihren Duft. Die Mimosen-Blüte im Frühjahr ist die schönste Zeit, um an die Côte d’Azur zu fahren. Nirgendwo sonst ist das Gelb so leuchtend und das Aroma so verzaubernd. Ein synästhetisches Erlebnis aus Farbe und Duft, das so schön ist, dass es den Verstand übersteigt.

Es war denn auch die Schönheit des wolkenlosen Himmels, das tiefe Blau des Meeres, die Orangenhaine und die nach Mimosen, Zedern und Eukalyptus duftende Luft, die Brougham damals im 19. Jahrhundert dazu bewegten zu bleiben. Er kaufte Land und ließ für seine Tochter die nach ihr benannten Villa Éléonore-Louise