9,99 €

Mehr erfahren.

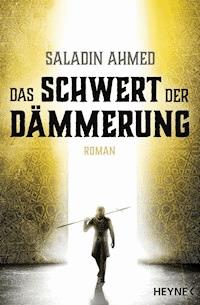

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Dhamsawaat ist die Stadt aller Städte: Prachtvoll, einzigartig und alles überragend, ist sie seit Jahrhunderten Zentrum der Macht und Magie der vereinten Königreiche. Hier lebt auch der alternde Adoullah, der letzte große Ghul-Jäger. Eigentlich will Adoullah nur seine Ruhe, doch als immer mehr Menschen Opfer besonders grausamer Ghule werden, begibt er sich noch einmal auf die Jagd. Und macht gemeinsam mit seinem jungen Assistenten und einer geheimnisvollen Nomadin eine unglaubliche Entdeckung ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 481

Ähnliche

SALADIN AHMED

DAS SCHWERT DER DÄMMERUNG

Roman

Aus dem Amerikanischen von Simon Weinert

Deutsche Erstausgabe

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Das Buch

Dhamsawaat ist die Stadt aller Städte – prachtvoll, einzigartig und alles überragend ist sie seit Jahrhunderten Zentrum der Macht und Magie im Königreich des Halbmonds. Dhamsawaat ist auch der Schauplatz eines erbitterten Machtkampfes zwischen dem Kalifen, der sein Reich mit eiserner Faust regiert, und einem geheimnisvollen Meisterdieb, der sich nur »Falkenprinz« nennt und es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Kalifen zu stürzen. Doch dann ereignen sich mehrere Morde, bei denen ganz offensichtlich Ghule mit im Spiel waren. Und es gibt in Dhamsawaat nur einen Mann, der es mit Ghulen und anderen Ausgeburten der Hölle aufnehmen kann: Doktor Adoulla Machslûd, seines Zeichens der letzte Ghuljäger seines Ordens. Eigentlich hat Adoulla genug davon, magische Ungeheuer zu jagen und möchte nur in Ruhe seinen Lebensabend genießen. Doch dann wird die Nichte seiner Jugendliebe ermordet, und Adoulla ist gezwungen zu handeln. Gemeinsam mit seinem jungen Gehilfen Rasîd, macht sich Adoulla auf die Jagd nach dem Mörder und seinen Ghulen – doch was sie draußen in der Wüste erwartet, übersteigt ihre schlimmsten Albträume. Jetzt ist es an Doktor Adoulla Machslûd und Rasîd, die Stadt Dhamsawaat, die Menschen und das ganze Königreich vor dem sicheren Untergang zu retten …

Der Autor

Saladin Ahmed wurde in Detroit geboren und ist in Derborn, Michigan, aufgewachsen. Er studierte Englisch an der Rutgers University und hat einen Masterabschluss in Poesie. Sein erster Roman Das Schwert der Dämmerung wurde mit dem Locus Award für das beste Debüt ausgezeichnet und war für zahlreiche weitere Preise nominiert, u. a. für den Hugo Award, den Nebula Award, den Gemmell Award und den BFSA Award. Saladin Ahmed lebt mit seiner Familie in Detroit.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.

Titel der Originalausgabe

THRONE OF THE CRESCENT MOON

Deutsche Erstausgabe 01/2011

Redaktion: Catherine Beck

Copyright © 2012 by Saladin Ahmed

Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by

Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München

Karte: Priscilla Spencer

Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich

ISBN: 978-3-641-16476-8V001

www.heyne-fantastisch.de

Für meine Eltern,

Ismael Ahmed und die verstorbene Mary O’Leary,

die mich in die fantastische Welt der Bücher

eingeführt haben

Für meine Frau, Hayley Thompson,

die mich in so vielerlei Hinsicht unterstützt hat,

während ich dieses Buch geschrieben habe

Und für meine Kinder, Malcolm und Naima,

die dafür sorgen, dass diese kaputte Welt

trotz allem schön genug ist, um weiter darin

leben und schreiben zu wollen

Dieses Buch ist für euch

TEIL I

Neun Tage. Barmherziger Gott, ich flehe dich an, schenke mir heute den Tod!

Hals und Wirbelsäule des Gardisten waren verdreht und verbogen, aber er lebte noch. Neun Tage lang hatte man ihn in der rot lackierten Kiste eingeschlossen. Durch die Ritze im Deckel hatte er das Tageslicht kommen und gehen sehen. Neun Tage.

Er hütete sie wie eine Handvoll Dinare. Zählte sie immer und immer wieder. Neun Tage. Neun Tage. Neun Tage. Wenn er sich bis zu seinem Tod daran erinnern würde, bliebe seine Seele heil, wenn Gott sie schützend umfing.

Er hatte es aufgegeben, sich an seinen Namen zu erinnern.

Der Gardist hörte, wie sich leise Schritte näherten. Da begann er zu weinen. An jedem der neun Tage war der hagere Mann mit dem schwarzen Bart und dem schmutzigen weißen Kaftan zu ihm gekommen. An jedem Tag hatte er dem Gardisten Schnitte beigebracht oder Hautstellen verbrannt. Am schlimmsten aber war es, wenn der Hagere ihn zwang, den Schmerz anderer zu schmecken.

Einem jungen Mädchen aus den Sümpfen hatte der Hagere die Haut abgezogen. Dem Gardisten hatte er die Augenlider festgesteckt, sodass er zuschauen musste, wie sich die Haut des Mädchens unter dem Messer ringelte. Der Hagere hatte einen Badawi-Jungen bei lebendigem Leib verbrannt und den Kopf des Gardisten so gehalten, dass ihm der erstickende Rauch in die Nase stieg. Er hatte ihn gezwungen, mit anzusehen, wie die geschundenen und verkohlten Leiber von den Ghulen des Hageren auseinandergerissen wurden und wie die Ungeheuer ihre Herzen hinunterschlangen. Der Gardist hatte zusehen müssen, wie das Dienerwesen des Hageren, ein Ding aus Schatten und mit der Haut eines Schakals, etwas Schimmerndes aus den frischen Leichen gesaugt hatte, sodass sie mit ausgerissenem Herzen und einem roten Glühen in den leeren Augenhöhlen zurückblieben.

Dies alles mit anzusehen, hatte dem Gardisten beinahe den Verstand geraubt. Beinahe. Aber er würde sich erinnern. Neun Tage. Neun … Allerbarmer, beende meine Tage auf dieser Welt!

Der Gardist versuchte sich zu beruhigen. Zu jammern und sich den Tod zu wünschen, war nicht seine Art. Stets hatte er die Zähne zusammengebissen und Schläge und Wunden im Gefecht klaglos hingenommen. Er war hart im Nehmen. Hatte er nicht einst sogar den Kalifen selbst bewacht? Was hatte es da schon zu bedeuten, dass er sich nicht mehr an seinen Namen erinnern konnte?

Und ob ich schon wanderte in der Ödnis der Ghule und des verderblichen Dschinns, fällt kein Schatten der Furcht … fällt kein Schatten der Furcht … Er erinnerte sich nicht mehr an den Rest der Stelle aus den Schriften. Selbst die Himmlischen Kapitel waren ihm entfallen.

Der Deckel wurde geöffnet, und schmerzhaft blendendes Licht fiel herein. Vor ihm erschien der Hagere im besudelten Kaftan. Neben ihm stand sein Diener, dieses Ding – teils Schatten, teils Schakal, teils grausamer Mensch –, das sich Mouw Awa nannte. Der Gardist schrie.

Wie immer sagte der Hagere nichts, doch die Stimme der Schattenkreatur hallte im Kopf des Gardisten wider.

Höre Mouw Awa, der in seines gesegneten Freunds Namen spricht. Du bist gar ein ehrenhafter Gardist. Gezeugt und geboren im Halbmondpalast. Im Namen Gottes hast du geschworen, ihn zu verteidigen. Alle, die dir untergeben sind, müssen dir dienen.

Langsam und tastend dröhnten die Worte im Schädel des Gardisten. Sein Verstand verlor sich in einer Trance des Schreckens.

Ja, heilig ist deine Furcht! Dein Schmerz soll den Zauber seines gesegneten Freunds nähren. Dein schlagendes Herz soll die Ghule seines gesegneten Freunds speisen. Dann wird Mouw Awa, der Schakalmann, dir die Seele aus dem Leib saugen! Du hast gesehen, wie die anderen geschrien und gefleht und geblutet haben. Du hast gesehen, was bald dir widerfahren wird.

Von irgendwo drang die Erinnerung an die Stimme eines Großmütterchens zu dem Gardisten durch. Uralte Geschichten über grausame Männer, die aus den Ängsten ihrer Gefangenen oder dem Abschlachten Unschuldiger Macht gewinnen konnten. Schreckensmagie. Schmerzmagie. Er wollte sich beherrschen, um dem Mann im beschmutzten Kaftan seine Macht zu verweigern.

Dann sah er das Messer. Der Gardist war dazu übergegangen, das Opfermesser des Hageren als ein Lebewesen zu betrachten, dessen geschwungene Klinge ein zorniges Auge war. Er machte sich in die Hose und roch seine eigene Notdurft. Das hatte er in den letzten neun Tagen schon so oft gemacht.

Der Hagere, der noch immer nichts sagte, nahm kleine Schnitte vor. Die Klinge biss in Brust und Hals des Gardisten, und wieder schrie er und zerrte an den Fesseln, an die er gar nicht mehr gedacht hatte.

Während der Hagere schnitt, flüsterte das Schattenwesen im Kopf des Gardisten. Es rief ihm alle Menschen und Orte in Erinnerung, die er geliebt hatte, stellte ganze Kapitel seiner Erinnerung wieder her. Dann erzählte es Geschichten – über das, was bald geschehen würde. Von Ghulen in den Straßen. Von Blutströmen, in denen die Familie und Freunde des Gardisten, in denen ganz Dhamsawaat untergehen würden. Und der Gardist wusste sehr wohl, dass das Wesen nicht log.

Er spürte, dass sich der Hagere von seiner Furcht nährte, aber er wusste sich nicht zu helfen. Das Messer schnitt ihm in die Haut, und er hörte, wie Pläne zur Erlangung des Halbmondthrons geflüstert wurden, und darüber vergaß er, wie viele Tage er schon hier gewesen war. Wer war er? Wo war er? In ihm war nichts anderes mehr als Angst – um sich selbst und seine Stadt.

Und dann nur noch Finsternis.

1

Dhamsawaat, du Königin der Städte, du Krone von Abassen

Tausend mal tausend gehen durch deine Tore ein und aus

Und durch das enge Gewirr deiner Straßen, Mauern und Gassen

Zum Marktstand voller Bücher, zur Schule und zum Freudenhaus

Deinen Straßen bin ich vermählt, deine Nachtluft ist meiner Geliebten Kuss

Denn wer deiner überdrüssig wird, Dhamsawaat, den plagt des Lebens Überdruss

Doktor Adoulla Machslûd, der letzte echte Ghuljäger in der großen Stadt Dhamsawaat, seufzte, als er diese Zeilen las. Bei ihm war es anscheinend genau umgekehrt. Er fühlte oft des Lebens Überdruss, aber von Dhamsawaat konnte er trotzdem nicht genug bekommen. Nach über sechzig Jahren auf Gottes weiter Welt musste Adoulla feststellen, dass seine Geburtsstadt zu den wenigen Dingen gehörte, derer er nicht überdrüssig geworden war. Die Dichtkunst des Ismi Shihab gehörte auch dazu.

Wenn er frühmorgens die vertrauten Zeilen aus diesem frisch gebundenen Buch las, fühlte sich Adoulla jünger – und dieses Gefühl war ihm sehr willkommen. Das kleine Bändchen war in braunes Schafleder gebunden, und auf dem vorderen Buchdeckel war mit goldener Säure der Titel eingeätzt: Ismi Shihabs Palmblätter. Das Buch war sehr wertvoll, doch Hafi, der Buchhändler, hatte es Adoulla umsonst überlassen. Zwar war es schon zwei Jahre her, dass Adoulla Hafis Frau vor den Wasserghulen eines grausamen Magiers gerettet hatte, doch die Dankbarkeit des Buchbinders war noch immer überschwänglich.

Sacht schlug Adoulla das Buch zu und legte es beiseite. Er saß allein an einem langen Steintisch vor Jehjehs Laden, seinem liebsten Teehaus auf der ganzen Welt. Letzte Nacht hatte er grausige und lebhafte Träume gehabt – von Blutströmen, brennenden Leichen und schrecklichen Stimmen –, doch mit dem Aufwachen waren die Einzelheiten verblasst. In seinem Lieblingsteehaus, mit dem Kopf über einer Schale Kardamomtee und einem Buch von Imsi Shihab in der Hand, brachte es Adoulla beinahe fertig, seine Albträume vollkommen zu vergessen.

Der Tisch stand direkt an Dhamsawaats großer Hauptstraße, der breitesten und hektischsten Verkehrsader im ganzen Königreich des Halbmonds. Schon jetzt, am frühen Morgen, war die Hauptstraße fast vollständig verstopft. Einige der Vorübergehenden sahen wegen seines unglaublich weißen Kaftans zu Adoulla hin, die meisten aber nahmen keine Notiz von ihm. Auch er schenkte ihnen keine große Aufmerksamkeit, denn er konzentrierte sich auf etwas viel Wichtigeres.

AufTee.

Adoulla hielt das Gesicht noch tiefer über die kleine Schale und inhalierte tief, denn das Aroma war wie eine Kur gegen seinen Lebensüberdruss. Der würzig-süße Kardamomdampf hüllte ihn ein, befeuchtete sein Gesicht und seinen Bart, und zum ersten Mal an diesem matten Morgen fühlte er sich wirklich lebendig.

Wenn er vor den Toren Dhamsawaats weilte, in spinnwebverhangenen Grüften Knochenghulen nachstellte oder Sandghule über die staubigen Ebenen jagte, musste er sich damit begnügen, auf Süßteewurzeln herumzunagen. Es waren harte Zeiten, aber als Ghuljäger war Adoulla es gewohnt, sich einzuschränken.

Wenn du zwei Ghulen gegenüberstehst, vergeude keine Zeit damit, dir zu wünschen, dass es weniger wären.

So lautete ein Sprichwort seines veralteten Ordens. Zu Hause jedoch, im zivilisierten Dhamsawaat, brauchte er erst einen Kardamomtee, bevor er sich als Teil der Welt fühlte.

Er hob die Schale an seine Lippen und nippte, genoss die pikante Süße. Er hörte, wie sich Jehjeh ihm schlurfend näherte, und roch das Gebäck, das ihm sein Freund brachte. Dies, so dachte Adoulla, war das Leben, wie der Barmherzige Gott es bestimmt hatte.

Mit lautem Klirren stellte Jehjeh seine Teeschale und einen Teller mit Gebäck auf den Steintisch und schob seinen drahtigen Leib neben Adoulla auf die Bank. Der wunderte sich schon seit Jahren, wie es dem schielenden, humpelnden Teehauswirt gelang, in solcher Windeseile mit klappernden Schalen und Tellern herumzuhantieren, ohne dass dabei viel zu Bruch ging. Vermutlich war es eine Frage der Übung. Adoulla wusste selbst am besten, dass man sich durch Routine nahezu jede Fertigkeit aneignen konnte.

Jehjeh hatte ein breites Lächeln, unbekümmert von den wenigen Zähnen, die ihm noch geblieben waren.

Er deutete auf die Süßigkeiten. »Mandelnester, die allerersten heute, noch bevor ich den Laden geöffnet habe. Und Gott bewahre uns vor fettleibigen Freunden, die uns zu früh aus dem Bett reißen!«

Adoulla machte eine ablehnende Geste. »Menschen, die unser Alter erreicht haben, mein Freund, sollten vor Sonnenaufgang aufstehen. Denn für uns ist der Schlaf dem Tode schon zu nah.«

Jehjeh grunzte. »So spricht der Meister des halbtägigen Nickerchens! Und weshalb schon wieder diese düsteren Worte, hm? Seit deinem letzten Abenteuer bist du noch bedrückter als sonst.«

Adoulla pflückte sich ein Mandelnest vom Teller und biss die Hälfte davon ab. Laut schmatzend kaute er, schluckte und starrte in seine Teeschale, während Jehjeh auf eine Antwort wartete.

Ohne aufzublicken, sagte Adoulla schließlich: »Bedrückt? Pff. Ich habe allen Grund dazu. Abenteuer, sagst du? Vor zwei Wochen stand ich einer lebenden Bronzestatue gegenüber, die mich mit einer Axt erschlagen wollte. Mit einer Axt, Jehjeh!« Er schüttelte den Kopf, noch immer in sein waberndes Spiegelbild im Tee versunken. »Ich habe sechzig Jahre auf dem Buckel und gerate trotzdem noch in einen solchen Wahnsinn hinein. Warum?«, fragte er und sah auf.

Jehjeh zuckte mit den Schultern. »Weil Gott der Allwissende es so eingerichtet hat. Solche Gefahren hast du schon oft gemeistert, mein Freund, und noch schlimmere. Auch wenn du aussiehst wie der Sohn eines Bären, der es mit einem Bussard getrieben hat, so bist du doch der einzige wahre Ghuljäger in dieser ganzen gottverdammten Stadt, o großer und tugendhafter Doktor.«

Jehjeh köderte ihn, indem er ihn mit dem aufgeblasenen Ehrentitel eines Arztes ansprach. Doch die Ghuljäger teilten außer dem Titel eines »Doktors« nur wenig mit den »großen und tugendhaften« Heilern körperlicher Gebrechen. Kein Scharlatan, der als Arzt Aderlässe verabreichte, vermochte die mit Reißzähnen bewehrten Schrecken aufzuhalten, die Adoulla bekämpft hatte.

»Woher willst du wissen, wie ich aussehe, Sechszahn? Mit deinen Schielaugen siehst du nichts als deine eigene Nase!« So finster Adoullas Gedanken auch waren, so fand er es anheimelnd, mit Jehjeh vertraute Beleidigungen auszutauschen – anheimelnd wie ein altes Paar guter Sandalen. Er wischte sich Mandelkrümel von den Fingern und ließ sie auf seinen sauberen Kaftan rieseln. Durch Zauberhand glitten Krümel und Honigflecken von seiner wundersam unbefleckbaren Kleidung zu Boden.

»Aber du hast recht«, fuhr er fort. »Ich habe schon Schlimmeres gemeistert. Aber das, das war …« Adoulla schlürfte seinen Tee. Der Kampf gegen den Bronzemann hatte ihn aus der Fassung gebracht. Die Tatsache, dass er den Schwertarm seines Gehilfen Rasîd gebraucht hatte, um mit dem Leben davonzukommen, war der Beweis dafür, dass er alt wurde. Noch beunruhigender war der Umstand, dass er während des Kampfes vom Tod getagträumt hatte. Er war müde. Und wenn man Ungeheuer jagte, war man als müder Mensch nur einen Schritt vom Tod entfernt. »Der Junge hat mir den fetten Hintern gerettet. Ich wäre jetzt tot, wenn er nicht gewesen wäre.« Das einzugestehen fiel ihm nicht leicht.

»Dein junger Gehilfe? Das ist doch kein Grund, sich zu schämen. Schließlich ist er ein Derwisch des Ordens! Deswegen hast du ihn doch in deine Dienste genommen, oder nicht? Wegen seines zweispitzigen Schwerts, mit dem er ›das Gute vom Bösen scheidet‹, und all das?«

»In letzter Zeit ist das zu oft passiert«, sagte Adoulla. »Ich sollte mich zur Ruhe setzen. Ich mag Dawoud und seine Frau.« Er trank einen Schluck und schwieg eine Weile. »Ich war wie versteinert, Jehjeh, bevor der Junge mir zur Hilfe gekommen ist. Wie versteinert. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ich dachte, dass ich das nie wieder tun würde – hier an diesem Tisch sitzen und meine Nase über eine Schale guten Kardamomtee halten.«

Jehjeh neigte den Kopf, und Adoulla meinte, ein feuchtes Schimmern in den Augen seines Freunds zu erkennen. »Ich hätte dich vermisst. Aber wichtig ist, dass du hierher zurückgekehrt bist, Gott sei gepriesen.«

»Ja. Und warum, Sechszahn, sagst du jetzt nicht: ›Bleib künftig zu Hause, Opa‹? Das würde ein wahrer Freund zu mir sagen!«

»Weil du Dinge vermagst, o Bär mit dem Bussardschnabel, zu denen andere nicht fähig sind. Und die Menschen brauchen deine Hilfe. Gott hat dich zu diesem Leben berufen. Wie könnte ich mit Worten etwas daran ändern?« Jehjeh kniff die Lippen zusammen und zog die Augenbrauen nach unten. »Und außerdem: Wer sagt schon, dass es zu Hause ungefährlich ist? Der Falkenprinz, dieser Verrückte, wird uns noch die ganze Stadt niederbrennen – das kann jeden Tag passieren, das sage ich dir.«

Über dieses Thema sprachen sie nicht zum ersten Mal. Jehjeh konnte mit der tückischen Theatralik des geheimnisvollen Meisterdiebs, der sich Falkenprinz nannte, nichts anfangen. Und Adoulla stimmte mit ihm überein, dass der »Prinz« höchstwahrscheinlich verrückt war. Allerdings konnte er nicht umhin, den Möchtegernthronräuber gutzuheißen. Der Kerl hatte große Summen aus den Schatztruhen des Kalifen und der reichen Kaufleute gestohlen, und irgendwie war das Geld meistens bei Dhamsawaats Ärmsten gelandet – manchmal hatte es der Falkenprinz sogar bei ihnen persönlich abgegeben.

Jehjeh nippte an seinem Tee und fuhr fort: »Letzte Woche hat er schon wieder einen der Scharfrichter des Kalifen umgebracht, weißt du. Damit sind es schon zwei.« Er schüttelte den Kopf. »Gleich zwei Vollstrecker der Gerechtigkeit des Kalifen.«

Adoulla schnaubte. »Gerechtigkeit des Kalifen? Nun, das sind zwei Worte, die nicht zusammen in einem Zelt schlafen! Dieser Mistkerl ist als Herrscher nicht halb so klug, wie sein Vater es war, dafür aber doppelt so grausam. Ist es etwa Gerechtigkeit, die halbe Stadt verhungern zu lassen, während dieser gefräßige Hurensohn auf Brokatkissen sitzt und geschälte Trauben isst? Ist es etwa Gerechtigkeit …«

Jehjeh verdrehte die Augen, was grotesk aussah. »Keine Volksreden, bitte. Kein Wunder, dass du den Gauner magst, ihr habt beide eine große Klappe! Aber ich sage dir, mein Freund, ich meine es ernst. Entweder einen Kerl wie den oder einen wie den neuen Kalifen, aber beide zusammen verträgt die Stadt nicht. Da kommen Straßenschlachten auf uns zu. Ein neuer Bürgerkrieg.«

Adoulla verzog das Gesicht. »Möge uns Gott davor bewahren.«

Jehjeh stand auf, streckte sich und klopfte Adoulla auf den Rücken. »Ja. Möge Gott der Allerbarmer uns alten Gesellen erst einen friedlichen Tod gewähren, ehe dieser Sturm hereinbricht.« Doch der schielende Wirt wirkte in dieser Hinsicht nicht sehr zuversichtlich. Er drückte Adoullas Schulter. »Nun, ich überlasse dich wieder deinem Buch, o Kamel der goldenen Brille.«

Adoulla ächzte. Als er sich noch als raufender Straßenjunge in der Eselsaasgasse herumtrieb, hatte er andere Kinder, die lasen, selbst mit dem Namen dieses Märchenhelden gehänselt. In den Jahrzehnten, die seither vergangen waren, hatte er jedoch dazugelernt. Schützend legte er eine Hand auf das Buch. »Du solltest die Dichtkunst nicht gering schätzen, mein Freund. In diesen Zeilen verbirgt sich Weisheit. Über das Leben, den Tod und über das Schicksal.«

»Zweifellos!« Jehjeh tat so, als lese er ein Buch, als hielte er es vor sich und fahre mit dem Finger über die Zeilen. Dabei äffte er Adoullas Murmeln nach. »Oh, wie mühselig ist es, so fett zu sein! Oh, wie grausam ist es, eine so große Nase zu haben. Warum, o Barmherziger Gott, warum nur suchen die Kinder das Weite, wenn ich des Weges komme?«

Bevor Adoulla erwidern konnte, dass die Kinder vor Jehjehs Schielaugen die Flucht ergriffen, humpelte der Teehauswirt davon und murmelte kichernd irgendwelche Schimpfworte vor sich hin.

Mit einem hatte sein Freund recht: Adoulla war, Preis sei Gott, am Leben und wieder zu Hause – zurück in der Perle von Abassen, der Stadt mit dem besten Tee auf der ganzen Welt. Wieder saß er allein an dem langen Steintisch, trank Tee und beobachtete, wie das frühmorgendliche Dhamsawaat erwachte und an ihm vorüberzog. Ein stiernackiger Flickschuster schlurfte an ihm vorbei, über die Schultern hatte er sich Stangen gelegt, an denen Schuhe baumelten. Eine Frau aus Rughal-ba schlenderte vorbei. In der Hand hielt sie einen Blumenstrauß, und die lange Schleppe ihres Schleiers flatterte hinter ihr her. Dann ein schlaksiger junger Mann mit einem Buch unterm Arm und Flicken auf dem Kaftan, der sich träge nach Osten bewegte.

Während Adoulla auf die Straße starrte, kehrte sein Albtraum mit solcher Macht zurück, dass er weder sprechen noch sich rühren konnte. Er wanderte – watete – durch die Straßen Dhamsawaats, die sich in hüfthohe Blutbäche verwandelt hatten. Sein Kaftan war mit Schmutz und Blut verschmiert. Alles war rot – die Farbe des Treulosen Engels. Eine körperlose Stimme – wie die eines Schakals, der der menschlichen Sprache mächtig ist – grub sich in seinen Geist. Und um ihn herum lagen die Leichen der Menschen von Dhamsawaat, reglos und ausgeweidet.

Beim Namen Gottes!

Er zwang sich, Luft zu holen. Dann betrachtete er die Männer und Frauen auf der Hauptstraße, die allesamt quicklebendig waren und ihrem Tagwerk nachgingen. Kein Blut floss hier. Kein Schakal heulte. Und sein Kaftan war sauber.

Adoulla holte noch einmal tief Luft. Nur ein Traum. Die Welt des Schlafs dringt in die Stunden meines Wachseins ein, redete er sich ein. Ich brauche ein Nickerchen.

Er schlürfte von seinem Tee und ließ sich die Gewürze auf der Zunge zergehen, die Jehjeh in den Kardamom mischte. So gut es ging, schüttelte er die finsteren Gedanken ab und streckte die Beine für den langen Heimweg.

Er streckte sich noch immer, als er seinen Gehilfen Rasîd aus der Gasse links des Teeladens auftauchen sah. Wie immer war er in den makellosen blauen Seidenhabit des Derwischordens gekleidet. Der heilige Krieger kam auf Adoulla zu und schleifte ein großes Paket hinter sich her, etwas, das in graue Stoffstreifen gewickelt war.

Nein, nicht etwas. Jemand. Ein langhaariger kleiner Junge von vielleicht acht Jahren. Blut klebte an seinen Kleidern. O bitte, nein. Adoullas Magen zog sich zusammen. Barmherziger Gott, hilf mir, was nun? Tief in seinem Inneren fand Adoulla die Kraft, seine Teeschale abzustellen und sich zu erheben.

2

Adoulla beobachtete, wie sich Rasîd zwischen den Tischen des Teehauses hindurchschlängelte und den Jungen vorsichtig hinter sich herzog. Mit dem Rücken zur dicht gedrängten Hauptstraße blieb sein Gehilfe vor ihm stehen und neigte den Kopf mit dem blauen Turban. Aus der Nähe betrachtet wirkte das ängstlich dreinblickende, langhaarige Kind nicht mehr, als wäre es verletzt. Das Blut auf seinen Kleidern schien von jemand anderem zu stammen.

»Gottes Frieden, Doktor«, sagte Rasîd. »Das ist Faisal. Er braucht deine Hilfe.« Die Hand des Derwischs ruhte auf dem Griff des geschwungenen, in zwei Spitzen auslaufenden Schwerts an seiner Hüfte. Er war nur schmächtige eineinhalb Schritt groß und überragte das Kind neben ihm kaum. Der feine Schnitt seiner gelblichen Gesichtszüge wurde von den schräg stehenden Augen noch betont. Doch Adoulla wusste besser als jeder andere, welch eifriger und tödlicher Krieger sich hinter Rasîds schlanker Statur und seinem glatt rasierten Gesicht verbarg.

»Gottes Frieden, Junge. Und auch dir, Faisal. Wo liegt das Problem?«, fragte er den Derwisch.

Rasîd machte ein grimmiges Gesicht. »Die Eltern des Jungen wurden ermordet.« Der Blick seiner schwarzen Augen wanderte zu Faisal hinüber, aber er machte keine Anstalten, einen sanfteren Ton anzuschlagen. »Ich muss mich entschuldigen, Doktor, mein Wissen ist unzureichend. Aber nach dem, was Faisal erzählt hat, glaube ich, dass seine Familie von Ghulen angegriffen wurde. Also …«

Zwei Träger kamen vorbei und forderten sich gegenseitig auf, ein Fass saures Gemüse zu besteigen, und die leisen Worte des Derwischs gingen unter. »Was war das?«, fragte Adoulla.

»Ich sagte, dass ich zu dir geschickt wurde von … Faisal ist …« Er stockte.

»Was? Was ist denn?«, drängte Adoulla.

»Faisals Tante ist dir bekannt, Doktor. Sie war es, die ihn zu deinem Haus brachte.« Adoulla sah auf Faisal hinab, doch das Kind sagte nichts.

»Lass diese geheimniskrämerische Affenkacke, du stotternder Derwisch! Wer ist die Tante dieses Kinds?«

Rasîds vogelgleicher Mund zog sich angewidert zusammen. »Die Dame Miri Almoussa ist die Tante des Jungen.«

Gottverdammt.

»Ihr Bote brachte den Jungen mit dieser Nachricht, Doktor.« Aus seinem blauen Seidengewand zog er ein zusammengerolltes Stück grobes Papier und reichte es Adoulla.

Doullie

Du weißt, wie es zwischen uns steht. Ich hätte dich nicht belästigt, wenn die Not nicht groß wäre. Aber meine Nichte ist tot, Doullie! Ermordet! Zusammen mit ihrem törichten Ehemann aus den Sümpfen. Nach allem, was Faisal erzählt, war es weder Mensch noch Tier, was sie getötet hat. Das bedeutet, dass es in der Stadt außer dir keinen gibt, der besser wüsste, was zu tun ist. Ich brauche deine Hilfe. Faisal wird dir alles berichten, was geschehen ist. Wenn du alles Nötige von ihm erfahren hast, schicke ihn zu mir zurück.

Möge Gottes Friede mit dir sein,

Miri.

»›Möge Gottes Friede mit dir sein‹?« Ungläubig las Adoulla diese Worte laut vor. Ein so gefühlloser, formelhafter Briefschluss von seiner alten Herzensflamme! Dame Miri Almoussa, die Seiden und Süßigkeiten verkaufte und die ein paar wenige Auserwählte als Miri von den Hundert Ohren kannten. Adoulla stellte sie sich vor. Auch wenn sie schon in ihren mittleren Jahren war, vermochte sie ihn immer noch mit mehr Lust zu erfüllen als ein Mädchen, das halb so alt war wie sie. Wie sie im Büro ihres Bordells saß, zwischen Papierschnipseln und einem halben Dutzend Brieftauben.

Es stimmte wohl, dass ihr letztes Treffen nicht glücklich verlaufen war. Aber war sie wirklich so wütend auf ihn, dass sie in einer derart schlimmen Angelegenheit lieber eine Nachricht sandte, als selbst zu ihm zu kommen? Die mit Rosenwasser getränkten Erinnerungen an sie drohten ihn zu übermannen, doch er schob sie beiseite. Im Augenblick war keine kummervolle Nostalgie vonnöten, sondern ein kühler analytischer Geist.

Das getrocknete Blut auf Faisals grob gewirktem Hemd musste von einem seiner Eltern stammen. Miri hatte noch nicht einmal Zeit damit vergeudet, dem Kind etwas anderes anzuziehen, bevor sie es zu ihm geschickt hatte. »Dann bist du also Miris Großneffe? Ich erinnere mich, dass sie von einer Nichte erzählt hat, die in der Nähe des Sumpfhafens wohnte.«

»Ja, Doktor.« Der Junge sprach mit harter, flacher Stimme – die Stimme eines Menschen, der nicht zulässt, dass sein Geist begreift, was seine Augen gesehen haben.

»Und warum, Faisal, hast du den ganzen Weg in die Stadt zurückgelegt, um Hilfe zu holen? Am Sumpfhafen gibt es eine große Wachkaserne – schließlich stehen dort einige Schatzhäuser des Kalifen. Hast du den Wachen nicht erzählt, was passiert ist?«

Mit einer Bitterkeit, die das Alter des Jungen – vielleicht zehn Jahre – Lügen strafte, verzog Faisal das Gesicht. »Ich habe es probiert. Aber die Wachen hören nicht auf Sumpfkinder. Die kümmern sich nicht darum, was außerhalb der Schatzhäuser passiert, solange das Gold und die Edelsteine des Kalifen in Sicherheit sind. Meine Mama hat mir erzählt, dass Tante Miri in der Stadt einen Freund hat, der ein echter Ghuljäger ist, so einer wie in den Geschichten. Also bin ich nach Dhamsawaat gegangen.«

Adoulla lächelte traurig. »Das Leben gleicht nur selten den Geschichten, Faisal.«

»Aber meine Mama … und mein Pa…« Faisal entglitt die Maske des unerschütterlichen Sumpfjungen, ihm kamen die Tränen.

Adoulla fühlte sich im Umgang mit Kindern nicht wohl. Er streichelte ihm über die langen schwarzen Haare und hoffte, dass es das Richtige war. »Ich weiß, Kleiner, ich weiß. Aber du musst mir zuliebe stark bleiben, Faisal. Denn du musst mir ganz genau erzählen, was geschehen ist.«

Adoulla setzte sich wieder dem Jungen gegenüber. Rasîd dagegen blieb stehen, die Hand am Schwertknauf und den Blick seiner schräg stehenden Augen auf die Menschenmenge gerichtet, die sich am Teehaus vorbeischob.

Faisal erzählte seine Geschichte. Adoulla versuchte, aus dem Gestammel, dem Schluchzen und den Übertreibungen eines zu Tode Verängstigten nützliche Einzelheiten herauszufiltern. Doch gab es wenig herauszufiltern. Faisal lebte mit seinen Eltern einen Tagesritt von der Stadt entfernt in den Sümpfen. Während des Speerfischens waren sie mitsamt einer anderen Familie von zischenden, grauhäutigen und menschenähnlichen Ungeheuern überfallen worden. Knochenghule, nahm Adoulla an – so stark wie ein halbes Dutzend Männer und ebenso schwer zu besiegen. Außerdem besaßen sie grauenvolle Klauen. Faisal war geflohen, doch davor hatte er noch gesehen, wie die Ghule die Herzmuskeln seiner noch lebenden Eltern fraßen.

Das Blut an seinem Hemd stammte von seinem Vater. Faisal war der Einzige, dem die Flucht gelungen war. Zwar hatte Adoulla bei seiner Arbeit schon schreckliche Dinge gesehen, aber manchmal war es schlimmer, wenn man sich ansehen musste, wie diese Dinge auf andere wirkten.

»Ich lief davon und ließ sie zurück … Mama hat gesagt, ›Lauf!‹, und das habe ich gemacht. Es ist meine Schuld, dass sie tot sind!« Wieder fing er an zu heulen. »Meine Schuld!«

Umständlich legte Adoulla einen Arm um den Jungen. Er fühlte sich wie ein großer Affe, der ein frisch geschlüpftes Küken verhätschelte. »Es ist nicht deine Schuld, Faisal. Diese Ghule wurden von einem Menschen erschaffen. Wenn es der Allmächtige will, dann finden wir diesen Mann und können seine Geschöpfe davon abhalten, anderen wehzutun. Jetzt musst du mir das Ganze noch einmal erzählen – alles, jede Kleinigkeit, an die du dich erinnern kannst.«

Adoulla bekam eine weitere Version der Geschehnisse. Dass es nötig war, den Jungen zu zwingen, den Schrecken ein zweites und drittes Mal zu durchleben, war ihm nicht lieb. Aber wenn er seine Arbeit erledigen sollte, blieb ihm nichts anderes übrig. Erschreckte Menschen erinnerten sich oft falsch, selbst wenn sie ehrlich sein wollten. Deshalb hörte er nun neue Details und Unstimmigkeiten. Nicht weil er dem Jungen misstraute, sondern weil sich die Menschen selten ein zweites Mal genau gleich an eine Sache erinnerten.

Trotz allem war Faisal ein zuverlässigerer Gewährsmann als die meisten Erwachsenen, die schon einmal einen Ghul erblickt hatten. Schließlich stammte er aus den Sümpfen, und die Leute dort waren zäh und aufmerksam. Kein anderes Volk – nicht einmal die Badawi in der Wüste – schwebte stets so nah am Rand des Hungertods. Adoulla konnte sich noch gut daran erinnern, wie empört Miri gewesen war, als sie vor einem Dutzend Jahren erfahren hatte, dass ihre Nichte einen Sumpfmann heiraten würde. »Was erwartet sie dort draußen schon?«, hatte sie Adouolla bei einer Partie Bakgam gefragt. Darauf hatte er keine Antwort gewusst, denn er war genau wie sie ein Stadtmensch. Allerdings konnte man nicht leugnen, dass die Leute dort, wo das Leben davon abhing, flinke Fische aufzuspießen und empfindlichen goldenen Reis anzubauen, äußerst aufmerksam waren.

Faisals neuerlicher Erzählung entnahm Adoulla, dass sie von drei Kreaturen angegriffen worden waren und kein Mensch zu sehen gewesen war. Adoulla wandte sich an Rasîd. »Drei solche Biester! Von außerhalb der Sichtweite gelenkt. Das ist kein dahergelaufener Magier, dem die Macht seines ersten beschworenen Ghuls zu Kopf gestiegen ist. Besorgniserregend.«

Wer Ghule erschuf, war laut den Himmlischen Kapiteln zum Flammensee verdammt. Die Kapitel berichteten von alten, frevlerischen Zeiten, als böse Menschen ganze Legionen dieser Kreaturen aus einer Entfernung von mehreren Meilen gelenkt hatten. Aber diese Zeiten waren Vergangenheit. In all den Jahren seiner Jagd nach Ghulen war Adoulla nie einem Menschen begegnet, der mehr als zwei dieser Ungeheuer auf einmal schaffen konnte – und dann höchstens aus ein paar Hundert Schritten Entfernung. »Besorgniserregend«, sagte er noch einmal.

Er befahl Rasîd, einen kleinen Streifen vom blutverschmierten Hemd des Jungen abzuschneiden. Neben dem Namen des Erschaffers war das Blut eines Ghulopfers die beste Zutat für einen Suchzauber. Wahrscheinlich waren die Geschöpfe selbst leicht zu finden. Aber er würde näher an den Ort des Gemetzels reisen und die verwirrenden, überschäumenden Energien der Stadt zurücklassen müssen, um einen erfolgreichen Suchzauber zu sprechen.

Adoulla betete, dass er die Kreaturen finden würde, bevor sie erneut fraßen. Während das stumme Gebet in seinem Kopf widerhallte, füllte sich sein Herz mit einem matten Entschluss. Es musste noch mehr blutige Arbeit getan werden. O Gott, warum bleibt es jedes Mal an mir hängen? Adoulla hatte, wie es die Poeten ausdrückten, sein »Fährgeld zum Ball des Lebens« gezahlt, und zwar schon mehrmals. Jetzt war ein Jüngerer dran, seine Aufgabe zu übernehmen.

Doch Adoulla wusste, dass es keinen Jüngeren gab, der es ohne seine Hilfe tun konnte. Er hatte schon mit vielen Männern gemeinsam gekämpft, aber nie hatte er die erforderlichen Mittel gehabt, einen von ihnen in die Künste seines nahezu ausgestorbenen Ordens einzuweisen. Er hatte es nie übers Herz gebracht, einen anderen auf diese undankbare Reise zu schicken. Vor zwei Jahren hatte er sich widerwillig bereit erklärt, Rasîd als Gehilfen aufzunehmen. Während die Kampfkünste des Jungen ihresgleichen suchten, fehlte ihm das Talent für Beschwörungen. Wenn es jedoch um die Ghuljagd ging, war er ein ausgezeichneter Lehrling. Die Mittel, mit denen er zu diesem Ziel gelangte, waren seine eigenen und unterschieden sich von denen Adoullas.

Früher einmal waren die Ghulschöpfer und -jäger zahlreicher gewesen. Der alte Doktor Boudschali, Adoullas Lehrmeister, hatte es ihm zu Beginn seiner Lehre erklärt: Die Kunst, die ich dir hier beibringe, mein Junge, ist beinahe ausgestorben. Einst liefen die Ghulschöpfer ungezügelt auf Gottes weiter Erde herum, und es brauchte mehr Mitglieder unseres Ordens. Heutzutage jedoch … nun, kaum jemand benutzt noch Ghule, um seine Mitmenschen zu überfallen. Der Kalif hat seine Soldaten und seine Hofzauberer, die für das sorgen, was er Ordnung nennt. Und wenn noch immer ein paar teuflische Gestalten dem Treulosen Engel folgen und arme Leute töten und verstümmeln, um Macht zu erlangen, nun, dann kümmert das diejenigen, die im Halbmondpalast herrschen, nur wenig. Sogar in anderen Ländern sind wir Ghuljäger nicht mehr das, was wir einmal waren. Die Paschas von Sû haben ihre Söldner und ihre Ruhmreichen Wächter. Der Großsultan von Rughal-ba beherrscht diejenigen, die noch um unsere Traditionen wissen. Sie sind Teil seiner Himmlischen Streitmacht, ob sie wollen oder nicht. Unsere Arbeit hat nichts mehr mit dem Heldentum der alten Geschichten gemein. Uns stehen keine riesigen Heere von Abscheulichkeiten gegenüber. Heutzutage retten wir hier mal einen Fischhändler und da mal das Weib eines Lastträgers. Trotz allem ist es die Arbeit Gottes. Das darfst du nie vergessen.

Doch in den vielen Jahren, seit Doktor Boudschali ihm diese Worte gesagt hatte, war es Adoulla manchmal so vorgekommen, als schwinge das Pendel der Waage wieder in die andere Richtung zurück. Adoulla und seine Freunde hatten im Lauf der Jahrzehnte so viele Teufelskreaturen getötet, dass ihm der Verdacht kam, die alten Gefahren auf Gottes wunderbarer Welt würden allmählich wieder Fuß fassen. Doch Gott hatte sich nicht dazu herabgelassen, Scharen neuer Ghuljäger auferstehen zu lassen. Vielmehr und aus Gründen, die nur der kennt, der alle Antworten weiß, hatte es Gott gefallen, Mühen um Mühen auf die gebeugten Schultern einiger alter Gesellen zu häufen. Eines Tages – eines nicht allzu fernen Tages –, so fürchtete Adoulla, würde sein Rücken unter der Belastung nachgeben.

Warum war Adoulla dazu ausersehen, eine so schwere Last allein zu tragen? Wann würden andere lernen, wie man sich gegen die Diener des Treulosen Engels zur Wehr setzte? Was würde passieren, wenn er einmal nicht mehr wäre? Diese Fragen hatte Adoulla dem Allmächtigen schon tausend Mal gestellt, doch er, der alle Antworten weiß, hatte sich nie dazu herabgelassen, ihm zu antworten. Anscheinend reichten Adoullas Gaben immer gerade so aus, um die Geschöpfe, mit denen er es zu tun hatte, in Schach zu halten. Doch aufs Neue fragte er sich, warum Gott ihm auf dieser Welt eine so ermüdende und einsame Aufgabe zugeteilt hatte.

So überdrüssig er des Lebens zuweilen war und so töricht ihm die meisten Menschen auch erschienen, so vermochte er sie doch nicht ihrem schrecklichsten Los zu überlassen. Schicksalsergeben holte er Luft, atmete wieder aus und stand auf. Seine Teeschale war leer. Nachdem er eine halbe Ewigkeit in den Falten seines mondlichtweißen Kaftans gekramt hatte, zog er einen Kupferfels heraus und knallte ihn auf den Tisch.

Als hätte ihn das Geräusch heraufbeschworen, erschien Jehjeh. Er wünschte Rasîd Gottes Frieden und betrachtete das Blut auf Faisals Kleidern mit einem schiefen Stirnrunzeln.Als er sich, wie unter Freunden, mit einer Umarmung und einem Kuss auf beide Wangen von Adoulla verabschiedete, sagte er aber nur: »Pass auf dich auf, Bussardschnabel.«

»Ich versuch’s, Sechszahn«, gab Adoulla zurück. Er drehte sich zu Rasîd und Faisal um. »Kommt, ihr beiden.«

Rasîd, der sich an die Mauer des Teehauses gelehnt hatte, trat vor. Es war, als erwache ein Schatten zum Leben und löse sich von den Sandsteinen. Sie vereinigten sich mit dem Strom auf der Hauptstraße, und Adoulla und der Derwisch nahmen den Jungen in ihre Mitte.

An der Ecke winkte Adoulla Kamelrücken zu sich, einen Lastträger, den er schon seit Jahren kannte. Kamelrücken war fast einen Fuß kleiner als Adoulla, hatte dafür aber Schultern, die für zwei Männer gereicht hätten.

Sie wünschten sich gegenseitig Gottes Frieden und küssten sich auf die Wangen. Dann drückte Adoulla dem Träger eine Münze in die Hand. »Bring Faisal zum Haus der Dame Miri Almoussa im Sängerviertel.« Er musste laut sprechen, da eine Straße weiter ein Esel schrie.

Das Kind wurde wieder von Angst befallen. »Aber … aber … brauchst du mich nicht, Doktor? Um dir den Weg zu zeigen?«

»Nein, Kind«, sagte Adoulla und beugte sich zu ihm hinab. »Ich werde meine Magie wirken, um die Ghule aufzuspüren. Du würdest uns nur aufhalten. Und außerdem werde ich dich nicht der Gefahr aussetzen.«

»Ich habe keine Angst.«

Nach einem Blick in seine Augen glaubte ihm Adoulla. Sollte Faisal den Ghulen ein zweites Mal begegnen, würde er nicht wieder davonlaufen. Und das würde den Tod eines kleinen Jungen bedeuten, wie Adoulla es schon einige Male erlebt hatte. Er verspürte keinerlei Verlangen, davon noch einmal Zeuge zu werden.

»Ich verspreche dir, Faisal, dass wir deine Familie rächen werden. Aber deine Mutter hat alles gegeben, damit du weiterleben kannst. Wirf dein Leben nicht so schnell wieder weg. Mach deine Mutter glücklich, indem du ein anständiger Junge bist und noch sehr, sehr lange lebst.«

Adoulla hielt inne, damit die Worte bei dem Jungen einsickern konnten.

Das Kind nickte, auch wenn es offensichtlich nicht überzeugt war. Es folgte Kamelrücken, und bald hatte die Menge die beiden verschluckt. Adoulla wandte sich zu Rasîd um, der ihn böse anstarrte.

»Was? Warum schaust du mich so finster an, Junge?« Hinter ihnen ließ jemand etwas auf die Straße fallen. Es zersplitterte laut, Essiggeruch verbreitete sich.

Rasîd warf einen Blick zurück, sah Adoulla an und kräuselte die Nase. »Du hast einen Jungen von kaum zehn Jahren in ein Haus zwielichtigen Rufs geschickt.« Missbilligend schürzte er die Lippen.

Der kleine Heilige konnte manchmal sehr begriffsstutzig sein. »Ich habe ihn zum Haus seiner Tante geschickt. In eines der wenigen Häuser in der Stadt, wo ein kleiner mittelloser Waisenjunge auch dann noch gut behandelt werden würde, wenn er nicht mit der Eigentümerin verwandt wäre. Miri und ihre Mädchen können immer einen oder zwei Botenjungen gebrauchen.«

»›O Gläubiger! Wenn einer dich vor die Wahl stellt, dich zwischen Tugend und dem Bruder zu entscheiden, dann wähle die Tugend!‹«, zitierte Rasîd aus den Himmlischen Kapiteln. »Es gibt wohltätige Orden, in denen der Junge besser aufgehoben wäre. Unter solchen verkommenen Weibern aufzuwachsen ist …«

Adoulla spürte, wie ihn die Worte des Jungen erhitzten. Als er Miri Almoussa zum letzten Mal gesehen hatte – das war fast zwei Jahre her –, hatte sie ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Dennoch wollte er verdammt sein, wenn er zuließ, dass man sie beleidigte. Er knurrte bedrohlich: »Über wen genau sprichst du eigentlich, Junge?«

Der Derwisch hütete sich davor, genauer zu werden. Stattdessen neigte sich sein blauer Turban. »Ich bitte um Verzeihung, Doktor. Ich wollte nur sagen, dass eine tugendhafte Erziehung in einem der städtischen Waisenhäuser, wo der Junge ein Handwerk lernen könnte …«

»Ihn dazu verurteilen würde bedeuten, sechs Nächte die Woche von einem besoffenen ›Gottesdiener an den Kindern‹ unter der Decke erzogen zu werden. Am Gebetstag würden sie ihn in Ruhe lassen. Pff. Da würde er ein schönes Handwerk lernen.«

»Doktor! Ich kann nicht glauben …« Ein Flusspferd von einer Frau, die sich zwischen ihnen hindurchschob und sie mit Flüchen eindeckte, weil sie mitten auf der Straße herumstanden, schnitt Rasîd das Wort ab. Adoulla ging weiter, und der Derwisch folgte ihm.

»Bitte, Junge«, sagte Adoulla. »Verschone mich mit deiner feierlichen Empörung in einer Sache, von der du keine Ahnung hast. In einem dieser Schreckenshäuser würde er viel wahrscheinlicher zu einer Hure werden, als wenn er seit seiner Geburt bei Miri gewohnt hätte. Als Waisenkind bin ich diesen Häusern aus dem Weg gegangen wie Verliesen, denn das waren sie auch. Daran hat sich nichts geändert. Jetzt aber!«, rief Adoulla halblaut und klatschte in die Hände, um den Streit zu beenden. »Ich muss nach Hause gehen, um ein paar Zauberutensilien einzustecken. Dann verlassen wir die Stadt. Lass uns einen Zahn zulegen. Wenn wir zu lange trödeln, überlege ich es mir vielleicht noch mal anders.«

Sie beschleunigten ihre Schritte, soweit es das Gedränge erlaubte. Die Sonne schien hell, als sie aus der Straße im Häuserschatten hinaustraten, um den weiten Engelsplatz zu überqueren. Adoulla blieb nicht stehen, um ein weiteres Mal die fast lebendigen Züge der uralten Statuen der Helfenden Engel zu bewundern. Stattdessen drängte er sich grob durch ein Knäuel seltsam gekleideter Stadtbesucher, die mit gereckten Hälsen und offenen Mündern auf die lebensechten Marmorkunstwerke starrten. Bauernlümmel!, meckerte Adoulla vor sich hin, machte ihnen in Wahrheit aber keinen Vorwurf.

Selbst als vor zweihundert Jahren ein Bürgerkrieg in der Stadt gewütet hatte, war der Engelsplatz eine Art Zufluchtsort geblieben. Alle Seiten waren darin übereingekommen, dass auf seinen Steinen kein Blut fließen sollte. Obwohl der Platz mit Flüchtlingen vollgestopft war, hatte man den Frieden dieses Ortes schmecken können. Das behaupteten wenigstens die Geschichtsschreiber und die Überlieferungen.

Heute war es auf dem Platz ruhig, abgesehen von den Schaulustigen. Hätte er nicht eine solch düstere Aufgabe vor sich gehabt, hätte Adoulla vielleicht etwas von dem Frieden des Platzes gespürt. Doch so waren seine Gedanken bei Suchzaubern und den Blutflecken auf den Kleidern eines Kindes.

Er und Rasîd verließen den Engelsplatz, indem sie in die schmutzige Grützgasse einbogen. Auf der Karte des Kalifen trug die enge, dreckige Straße, die vom Platz zu Adoullas Viertel führte, den Namen eines längst verstorbenen Herrschers. Doch die Dhamsawaatis nannten sie seit Jahrhunderten schon Grützgasse, wegen ihrer Armut und den ungastlichen Schenken. Adoulla wich den gelegentlichen Pisselachen aus und erreichte die Straßenecke, die die Grenze zu seinem rauen Viertel markierte, das ironischerweise Gelehrtenviertel hieß.

Der fromme alte Munesh, der nur noch ein Büschel weißer Haare auf dem Kopf hatte und in seiner Bude an der Ecke geröstete Nüsse verkaufte, wirbelte über dem Feuer mit erhitzten Tabletts voller gezuckerter Mandeln und gesalzener Pistazien herum. Bei dem Duft lief Adoulla das Wasser im Mund zusammen. Er blieb stehen, um eine Handvoll gerösteter Pistazien zu kaufen.

»Doktor!« Fast den ganzen Heimweg lang hatte Rasîd geschwiegen, und Adoulla hatte fast vergessen, dass sein Gehilfe da war. Ganz offensichtlich empörte sich der Derwisch über die Verzögerung. Adoulla wünschte sich, er wäre noch jung und könnte glauben, dass einem Eifer und der Drang, Ungeheuer zu bekämpfen, den Magen füllten. Die Jahre seines Lebens hatten ihn allerdings etwas anderes gelehrt, und er hatte noch einen langen Tag vor sich.

»Ich hatte nur ein halbes Frühstück, Junge. Ich brauche etwas im Bauch, damit ich klar denken kann, und ein paar Augenblicke hier werden keine große Rolle spielen. Die Himmlischen Kapitel sagen: ›Ein Mann, der verhungert, baut keinen Palast‹.«

»Sie sagen aber auch: ›Gebet ist besser als Nahrung für den, der verhungert.‹«

Adoulla gab auf. Er grunzte Rasîd zu, bedankte sich bei Munesh und ging weiter. Dabei knackte er Pistazienschalen und mampfte geräuschvoll.

Sein Gehilfe war ein wahrer Derwisch aus dem Orden, wahrhaftiger als die meisten heuchlerischen Gecken, die die blaue Seide trugen. Er hatte Jahre damit zugebracht, seinen schmächtigen Körper zu stählen und aus ihm eine immer vollendetere Waffe Gottes zu machen. In Adoullas Augen war dies jedoch eine ungesunde Lebensweise für einen siebzehnjährigen Jungen. Sicher, Gott hatte Rasîd mehr als nur menschliche Kräfte verliehen. Mit dem zweispitzigen Schwert seines Ordens bewaffnet, war er nahezu unbesiegbar. Und selbst ohne das Schwert konnte er es mit einem halben Dutzend Gegnern auf einmal aufnehmen. Adoulla hatte ihm schon dabei zugeschaut. Aber die Tatsache, dass er nie ein Mädchen auch nur geküsst hatte, schmälerte Adoullas Wertschätzung für den Jungen beträchtlich.

Andrerseits war es Rasîds fromme Selbstbeherrschung, die aus ihm einen solch hervorragenden Kampfgefährten machte. Der Charakter eines Menschen zeigte sich am deutlichsten darin, wie er seine Gaben nutzte. In seinen vierzig Jahren als Ghuljäger hatte Adoulla einen Mann erlebt, der sechs Schritt in die Höhe gesprungen war. Und er hatte ein Mädchen gesehen, das Wasser in Feuer verwandeln konnte. Und einen Krieger, der sich erst in zwei, dann in vier Krieger aufgeteilt hatte. Er hatte erlebt, wie eine alte Dame Bäume zum Laufen gebracht hatte.

Was die Leute, denen er begegnet war, mit ihren Kräften anfingen, unterschied sich so viel oder wenig voneinander, wie sich die Leute selbst unterschieden. Die Beweggründe für ihre Handlungen umfassten dieselbe Bandbreite an Motivationen wie bei allen anderen Menschen auch. Manchmal halfen sie anderen Menschen und opferten sich. Meistens aber verhielten sie sich eigennützig und handelten böse an den anderen Kindern Gottes. Rasîd folgte immer dem ersten Weg.

Das Kind eines Nachbarn rief Adoullas Namen und winkte ihm von der anderen Seite der aus festgetrampelter Erde bestehenden Straße zu. Adoulla verdrängte seine belanglosen Gedanken, schleckte sich Salz und Pistazienkrümel von den Fingern und winkte dem Kind zu. Dann betrat er seinen eigenen Häuserblock.

Er kam an dem kleinen Laden aus Sandstein vorbei, der seinen Freunden und ehemaligen Weggefährten Dawoud und Litas gehörte. Das Paar stammte aus Sû, lebte aber schon seit Jahrzehnten in der Stadt. Anscheinend waren sie nicht zu Hause – die Läden aus Zedernholz waren zugezogen. Zu schade. Zwar hätte Adoulla seine Freunde, die sich zur Ruhe gesetzt hatten, nicht gebeten, ihn auf die Ghuljagd zu begleiten, doch Litas war noch immer eine gute Alchemistin; es wäre nicht schlecht gewesen, wenn er eine ihrer bemerkenswerten Gefriertinkturen oder Sprengstoffmischungen als Hilfsmittel bei seiner Arbeit hätte ausleihen können.

Aber heute war Idestag, deshalb nahm Adoulla an, dass die beiden den Tag und womöglich auch die Nacht mit Freunden auf dem Westmarkt verbringen würden, wo einmal im Monat Händler aus der Republik Sû mit Elfenbein, Gold und den Jamsbonbons eintrafen, von denen Litas stets einen Vorrat zur Hand hatte, weil der Geschmack sie an ihre Heimat erinnerte.

Schließlich erreichten er und Rasîd das bleiche Steinhaus, das seit etwas mehr als zwanzig Jahren Adoullas eigenen schmalen Streifen von Dhamsawaat darstellte. Adoulla schloss die weiß gestrichene Holztür auf und trat durch den flachen Steinbogen ins Haus. Der Derwisch folgte ihm.

Es war kein Palast. Aber es war um einiges besser als die Bruchbuden, aus denen er stammte und die als Waisenjunge der Eselsaasgasse sein Vermächtnis gewesen wären. Der Erwerb des Gebäudes war ihm nur dank der Launen seiner Berufung möglich geworden, die ihm ausnahmsweise einmal zum Vorteil gereicht hatten. Vor vielen Jahren hatte er zusammen mit Dawoud und Litas gegen eine goldene, zwölf Schritt lange Schlange mit riesigen Rubinen als Augen gekämpft – ein uraltes Ungeheuer, geschaffen in den Tagen der Faronen von Kem und zum Leben erweckt durch die Grabungen eines habgierigen Mannes. Allein der Anblick der gleißenden Schlange versetzte auch das tapferste Herz auf magische Weise in Furcht, und das Untier hatte bereits eine Schwadron Wachen des alten Kalifen getötet. Adoulla und seine Freunde jedoch hatten dem Geschöpf einen Hinterhalt gelegt und ihm die Zauberkraft entzogen, die es belebte.

Unter ihren Blicken war die Schlange zusammengebrochen und zu großen Haufen Goldstaub zerbröckelt. Noch fast dreißig Jahre später erinnerte sich Adoulla lächelnd an das Geräusch, mit dem die faustgroßen Rubine zu Boden gekullert waren. Jetzt bin ich ein reicher Mann, hatte er damals gedacht, während er und seine Freunde freudig Goldstaub in ihre Taschen und Säcke geschaufelt und dabei kleine Freudentänze vollführt hatten.

Es war ein Schatz, der es mit denen der großen Kaufleute in Dhamsawaat aufnehmen konnte. Und obwohl ihn seine Berufung in den letzten zwanzig Jahren zu mehreren kostspieligen Reisen an ferne Orte gezwungen hatte, war noch immer ein stattliches Sümmchen übrig. Schließlich musste er weder Weib noch Kind aushalten. Vor zwei Jahren waren seine Ausgaben gestiegen, als Rasîd, der Adoulla bei einer Ghuljagd bewundernswert beigestanden hatte, ihn gebeten hatte, als sein Gehilfe bei ihm bleiben zu dürfen. Doch auch das hatte ihn nicht viel gekostet, da sich der Junge so genügsam ernährte.

Adoulla machte sich daran, seine Sachen zusammenzusuchen. Die Sümpfe lagen weniger als einen Tagesritt mit dem Maulesel westlich der Stadt, sie würden also kaum Reiseproviant benötigen. Dennoch musste man sich für jede Ghuljagd ausrüsten. Er warf sich einen großen, abgetragenen Beutel aus brauner Kalbshaut über die Schulter und streifte durch die mit Büchern und Kisten vollgestellten Zimmer seines Hauses. Dabei sammelte er von Regalen, Tischen und verstaubten Ecken Gegenstände ein und stopfte sie in den Beutel. Ein Stück Aloeholz, ein Kästchen mit Nadeln, auf denen Schriftverse eingraviert waren. Eine Phiole mit getrockneten Minzblättern. Beutel und Päckchen, Papierschnipsel und kleine, helle, in Stoff eingeschlagene Fläschchen.

Nach einer Viertelstunde war er zum Aufbruch bereit. Rasîd wartete bereits an der Tür und reinigte sein Schwert. Der Derwisch hatte nur wenige Besitztümer. Das Schwert, sein blaues Seidengewand, der Turban aus einem langen Stück fester Seide, das auch zum Kletterseil oder Fesselstrick taugte. Auf dem Rücken trug er ein rechteckiges Bündel, das Proviant, ein kleines Zelt und einen kleinen Kochtopf enthielt.

Der Blick des Jungen glitt einmal an der Schwertklinge auf und ab, dann steckte er sie sorgfältig in die verzierte Scheide aus blauem Leder und Lapislazuli. Adoulla hatte ihn erst gestern beim Schwertreinigen beobachtet, und er bezweifelte, dass sein Schwert inzwischen wieder schmutzig geworden war. Doch er hatte verstanden, dass es Rasîd bei diesem Ritual um mehr ging als nur darum, eine geliebte Waffe zu pflegen. Es ging um die gezielte Ausrichtung seiner Gedanken, darum, dass er sich jeden Tag wieder aufs Neue ins Gedächtnis rief, was ihm wirklich wichtig war.

Nach einem letzten Blick auf seine Bücherregale und Schreibpulte empfand Adoulla etwas Vergleichbares.

3

Männer und Frauen verstopften die gepflasterten Haupt- und Seitenstraßen. Schrittweise schoben sie sich vorwärts und riefen um die Wette nach den wenigen freien Sänften und Mauleseln. Soweit Adoulla es beurteilen konnte, kamen die Leute, die zu Fuß gingen, schneller voran. Das bedeutete, dass er und Rasîd zu den Ställen am Stadtrand laufen würden. Wunderbar. Bei all den Fußwegen, die er in seinem Leben hatte zurücklegen müssen, hätte er als Stammesangehöriger der Badawi zur Welt kommen sollen. Aber so gingen sie eben weiter und bewegten sich eine halbe Stunde lang nach Westen.

»Hier sind wir also wieder«, brummte er Rasîd zu, weil er des Schweigens, das zwischen ihnen herrschte, überdrüssig war. »Wir lassen Sicherheit und Annehmlichkeiten zurück, um Ungeheuer zu töten. Vielleicht auch, um selbst getötet zu werden. Der Allmächtige weiß, dass mir allmählich die Kraft dafür ausgeht. Bald wirst du das ohne einen Lehrmeister tun müssen, weißt du das?«

»Das meinst du nicht ernst, Doktor.« Der Junge verzog voller Abscheu das fein geschnittene Gesicht, während sie an einem Wagen mit Abfällen vorbeikamen, der mitten auf der Straße liegen geblieben war und in der Morgensonne stank.

»Das meine ich nicht ernst? Pff. Muss ich dich an unseren letzten Ausflug erinnern? Ich wurde fast enthauptet, Junge! Ist das etwa ein Leben für einen alten Mann?«

»Wir haben Menschenleben gerettet, Doktor. Das Leben von Kindern.«

Adoulla brachte ein halbherziges Lächeln zustande. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass diese Gewissheit die Schmerzen in meinen Füßen lindern würde, so wie damals, als ich in deinem Alter war, dachte er. Ich wünschte, sie hielte mich davon ab, allmählich zu erstarren und den Tod zu akzeptieren. Doch stattdessen sagte er: »Ja, das haben wir wohl gemacht.«

Sie gingen weiter, kamen an den farbenprächtigen Ladenfronten vorbei, die die Affenstraße säumten. Adoulla sah ein altes Ehepaar, das im Schneidersitz auf einer langen Schilfmatte vor einem Teehaus saß. Sie schienen nur aus schmutzigem grauem Haar und zerknitterter brauner Haut zu bestehen und spielten eine lebhafte Partie Bakgam. Der Mann bewegte seinen Spielstein über die aufgemalten Schwertspitzen und landete mit lautem Klackern und triumphierendem Lächeln auf dem ersten Schwert. Die Alte verlor. Sie runzelte die Stirn und spuckte aus. Beinahe hätte sie dabei Rasîd getroffen, der gerade mit Adoulla an ihr vorbeiging.

Sie waren gerade an dem alten Paar vorbei, da hörte Adoulla Dreikantwürfel im Bakgambecher klappern. Dann das Klirren, als sie auf das Brett fielen, und schließlich einige Rufe. Die Frau schnalzte mit der Zunge und stimmte einen höhnischen, unverständlichen Siegesgesang an, während der Mann ungläubig fluchte. Sie hatte eine Acht gewürfelt!

Das sollten Miri und ich sein. Adoulla konnte den Gedanken nicht unterdrücken. Er hätte Miri schon vor langer Zeit heiraten sollen. Er hätte das wahnsinnige Leben eines Ghuljägers aufgeben sollen. Doch stattdessen hatte er – Tor, der er war – Jahr um Jahr aufs Neue entschieden, dass der Kampf gegen Wesen mit Reißzähnen und das Brechen der Zauber böser Menschen wichtiger waren als Glück. Statt einer Wonne spendenden Ehe hatte er Monstrositäten im Kopf und einen Haufen verpasster Gelegenheiten, die schwer auf seiner Seele lasteten.

Schließlich näherten sich Rasîd und er dem Westtor, durch das sie aus der Stadt hinausgelangen würden. Als sie an einer schmalen Gasse vorbeikamen, lächelte ein rehäugiges Mädchen in Rasîds Alter den Derwisch nicht gerade schüchtern an. Rasîd gab ein würgendes Geräusch von sich und senkte den Blick, bis sie einen Häuserblock weiter waren.

Obwohl er wusste, dass es vergebene Liebesmüh war, konnte es sich Adoulla nicht verkneifen zu sagen: »Was ist nur los mit dir, Junge? Hast du nicht gesehen, wie diese kleine Blume dich angesehen hat? Du hättest wenigstens zurücklächeln können!«

»Doktor, bitte!« Der Junge blieb stehen. »Dieser Überfall. Du hast die außerordentliche Macht des Meisters dieses Ghulrudels erwähnt. Glaubst du, dass nicht ein Mensch, sondern einer von den Tausendundeinen diese Ghule geschaffen hat?«

Immer so auf die Pflicht konzentriert, immer so gleichgültig gegenüber dem, was wirklich zählt. Er kennt das schmerzhafte Ende dieses Weges nicht …

Adoulla gab seine onkelhaften Versuche auf, Rasîd dazu zu bringen, sich wie ein lebender, atmender junger Mann zu verhalten. Der Derwisch dachte lieber an Ungeheuer, als ein Mädchen anzulächeln. Nun gut. Allerdings wirkte ihm der Junge zu versessen darauf, gegen einen Dschinn zu kämpfen. Hätte er tatsächlich einmal einem der Tausendundeinen gegenübergestanden, würde er anders darüber denken.

»Es war kein Dschinn, Junge. Wenn einer der Feuergeborenen zuschlägt, entkommt niemand, schon gar kein Kind.«

Der Derwisch nickte nachdenklich. Adoulla nervte an dem Jungen zwar manches, aber immer zeigte Rasîd Respekt vor Adoullas Erfahrung.

»Ich frage mich …«, fuhr Adoulla fort, als sie um eine Ecke bogen, doch die Worte verkamen zu einem lauten Fluchen, denn plötzlich erblickte er vor sich eine dichte Menschenmenge.

»Ahhh, bei den Hoden Gottes! Der Stau des Schreckens!« Adoulla legte den altbekannten Ekel in den dhamsawaatischen Begriff für ein vollkommenes Erliegen des Verkehrs. Vor ihnen schien sich eine Mauer aus Menschen zu erheben, während sich ein Knäuel aus Karren, Kamelen und Knallköpfen, so breit wie ein Häuserblock, langsam durch das Westtor hinausschob. Adoulla stieß mit einem ungewaschenen kleinen Mann zusammen, der vor ihm gegangen war. Er schenkte der Aufforderung, gefälligst aufzupassen, wo er seine großen Latschen hinsetzte, keine Beachtung.

»Eine Torinspektion oder so was?«, fragte Rasîd.

Adoulla schnaubte. »Torinspektion, Steuerüberprüfung, Wachuntersuchungen, das ist doch alles dieselbe Affenkacke. Und mit jedem Tag werden es mehr.« Bei dem Tempo, mit dem die Schlange vorrückte, würde es eine Stunde dauern, bis sie durchs Tor hindurch wären.

Ein Ghulrudel trieb sein Unwesen, was bedeutete, dass Leben auf dem Spiel standen. Doch Dhamsawaats hundert Kopfschmerzen beeilten sich für niemanden. Durch die Tore Dhamsawaats ging man nicht, wie man eine Haustür durchschritt. Erst kam man an die innere Mauer aus grauem Stein, dann überquerte man den Hof der Aufseher, bis es schließlich durch die große Hauptmauer ging, die dreißig Schritte dick war. Dann kreuzte man noch die von Häusern gesäumte Straße jenseits der Wachmauer, bevor man den Graben auf der Brücke der Goldenen Rosen überquerte. Das war ohnehin noch nie schnell gegangen, doch wegen der schlechten Stadtverwaltung des neuen Kalifen dauerte es noch viel länger.

So gut es ging, ohne grob zu werden, drängelten die zwei sich durch die Menschenmasse. Adoulla wollte keinen Streit anfangen, und Schlägereien waren in solchen Situationen nicht selten. Nach einer weiteren Viertelstunde näherten er und Rasîd sich dem breiten Tor in der Hauptmauer. Dort stieg die Straße leicht an, und Adoulla erkannte, dass dies mehr war als ein gewöhnlicher Stau.

Eine Hinrichtung! Der Hof der Aufseher mit seinen großen grauen Pflastersteinen war von allen Karren geräumt worden, und in seiner Mitte lag eine abgenutzte Ledermatte. Auf ihr kniete ein Junge, der nicht älter als zwölf Jahre sein konnte. Er war an Händen und Füßen gefesselt, und seine Augen waren schreckgeweitet. Neben ihm ragte ein großer verhüllter Mann mit einem breiten Schwert in der Hand auf.

Vor Entsetzen blieb Adoulla wie angewurzelt stehen. Beim Namen Gottes! Was kann ein Junge in diesem Alter schon verbrochen haben, um ein solches Schicksal verdient zu haben?

Wie zur Antwort erklang eine schrille Stimme. Als er sich zu ihr umwandte, entdeckte er einen Ausrufer in Livree, der in einem Erker über dem steinernen Torbogen stand und durch einen Metalltrichter brüllte.

»O glückliche Untertanen des Regenten Gottes auf Erden, des Verteidigers der Rechtschaffenen, des Allererhabensten, seiner Majestät des Kalifen. Wie Gott auf euch herablächelt, dass er euch einen solchen Herrscher schenkt! Seht, wie euch der gütige König Dschabbari ach-Chaddari, Kalif von Abassen und dem ganzen Königreich des Halbmonds, vor den gierigen Händen der Diebe beschützt! Seht, wie rasch und furchtbar er die Bösen bestraft!«

Wie ein Wurm schob sich der Verkehr Handbreit um Handbreit weiter, doch die meisten Leute auf der Straße gafften nun auf den Platz. Adoulla regte sich nicht. Er wollte diese Gräueltat verhindern, wusste aber, dass er es nicht konnte. Jemand schob sich an ihm vorbei, weil er vorankommen wollte.

Adoulla sah zurück auf die Ledermatte. Allmächtiger, wie kannst du das zulassen? Warum sendest du mich aus der Stadt hinaus, um gegen Ungeheuer zu streiten, wenn doch in der Stadt solche Ungeheuer leben?

Gott gab ihm keine Antwort.

Rasîd, der nicht stehen geblieben war, sah ihn besorgt an. »Doktor, was machst du …?«

Ohne Vorwarnung landete etwas im verhüllten Gesicht