9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

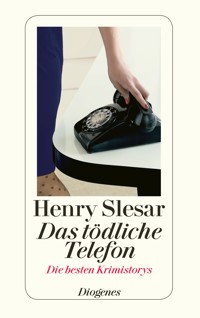

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Wie man auf elegante Weise aus Leuten Leichen macht – das erzählt keiner raffinierter und mit mehr Witz als er. Hier sind sie, die besten Krimigeschichten des einmaligen Henry Slesar, der selbst hartgesottene Männer das Gruseln lehrt. Geschichten, wie sie das Leben nie ganz hinkriegt, augenzwinkernd erzählt von einem »friedfertigen Mann mit ungewöhnlicher krimineller Begabung – natürlich nur auf literarischem Gebiet« (Alfred Hitchcock) – böse, bissig und immer wieder verblüffend, denn: »Bei den Kurzkrimis von Henry Slesar ist nur eins sicher: Sie gehen ganz anders aus, als man denkt« (Reinhard Hillich/Deutschlandradio Kultur, Berlin).

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 309

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Henry Slesar

Das tödlicheTelefon

Die besten Krimistorys

Ausgewählt von Cornelia Künneund Daniel Kampa

Die Geschichten sind folgenden

Bänden von Henry Slesar entnommen:

Babyboom

Coole Geschichten für clevere Leser

Das Morden ist des Mörders Lust

Das Phantom der Seifenoper

Eine Mordschance

Ein Bündel Geschichten für lüsterne Leser

Frisch gewagt ist halb gemordet

Fiese Geschichten für fixe Leser

Listige Geschichten für arglose Leser

Meistererzählungen

Schlimme Geschichten für schlaue Leser

Copyright © by Henry Slesar

Umschlagfoto: © Maude Arsenault Photo/

age Fotostock

Alle deutschen Rechte vorbehalten

Copyright © 2014

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 24210 2 (1.Auflage)

ISBN E-Book 978 3 257 60428 3

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5] Inhalt

Tödliche Eifersucht [7]

The Man With the Green Eyes

Falsche Perlen [15]

You Cant’t Blame Me

Anweisung ignorieren [28]

Ignore All Requests

Bulle im Schaukelstuhl [44]

Cop in a Rocker

Mordgedanken [50]

Thoughts before Murder

Schabernack mit einer alten Dame [55]

Joke on a Nice Old Lady

Bücherliebe [63]

The Best of Victims

Der Mann, der Weihnachten liebte [76]

The Man Who Loved Christmas

Mein kleiner Betrüger [101]

My Baby, the Embezzler

Das tödliche Telefon [109]

The Deadly Telephone

Besser als Mord [122]

Better Than Murder

[6] Später Lohn [137]

Payment Due

Freundin gesucht! [143]

Won’t You Be My Valentine?

Wieder daheim [158]

Home Again

Tschüs, Charlie! [189]

Goodbye, Charlie!

Wer war’s? [200]

Whodunit?

Die Sammlung Contessa [220]

The Contessa Collection

Das Interview [241]

Personal Interview

Die Prüfung [249]

Examination Day

Harleys Schicksal [255]

Harley’s Destiny

[7] Tödliche Eifersucht

Meine Frau war mit Leona Blackburn seit ihrer Kindheit befreundet, und durch sie lernte ich Charlie Blackburn kennen, einen Mann, den ich nacheinander beneidete, bedauerte und betrauerte. Mit einer Ausnahme war Charlie in jeder Hinsicht erfolgreich und sympathisch; man war gern mit ihm zusammen. Als amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer war er eine Quelle für gerissene Steuertipps und realistische Markteinschätzungen, und nachdem die Freundschaft zwischen uns vieren fester geworden war, leistete er mir bei meinen eigenen verworrenen Geldangelegenheiten unschätzbare Dienste. Seine verhängnisvolle, othellohafte Schwachstelle zeigte sich erst eine ganze Zeit später.

Audrey, die Amateurpsychologin, war es, die die Symptome zuerst erkannte und sie mir eines Abends beschrieb, nachdem wir mit den Blackburns zusammen im Theater gewesen waren.

»Du musst das doch bemerkt haben«, sagte sie, während sie versuchte, einen Lockenwickler mit den Zähnen zu öffnen. »Ich meine, wie er sie die ganze Zeit ansieht. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Mann so eifersüchtig dreinblicken sehen.«

»Eifersüchtig?«, sagte ich. »Nun ja, das kannst du dem Mann vielleicht nicht verübeln. Leona ist wirklich sehr sexy.« [8] Ich dachte, Audrey würde bei dieser Bemerkung hochgehen, aber sie sah nur nachdenklich vor sich hin.

»Ja, das stimmt wohl. Sie sah schon immer sexy aus, selbst als sie noch zur Schule ging. Wahrscheinlich können Männer gar nicht anders, als ein Mädchen wie Leona anzusehen, aber es bringt Charlie mit Sicherheit um den Verstand.«

»Jetzt übertreibst du«, sagte ich. Doch als wir das nächste Mal mit den Blackburns zusammen waren, riss ich meinen Blick von Leonas bemerkenswerten Proportionen los und beobachtete Charlies Gesicht. Es bestand kein Zweifel – er bedachte jeden Mann, der zufällig in Leonas Richtung sah, mit einer leise kochenden Wut, die unter der Oberfläche vermutlich vulkanische Ausmaße hatte.

Dann, eines Abends, nach einem reizenden Abendessen zu Hause bei den Blackburns in Connecticut, ließ Charlie ein wenig heiße Lava heraustreten. Wir waren gerade mit unserem Kaffee fertig, und die Frauen hatten sich in Leonas Schlafzimmer zurückgezogen, um ein Weilchen kichernd die Köpfe zusammenzustecken. Charlie und ich gingen in sein Arbeitszimmer, um ein paar Steuerfragen zu besprechen, und er kam mir ungewöhnlich still vor. Er spielte mit den Gegenständen auf dem Kaminsims herum und sagte auf einmal:

»Du, Paul, tu mir einen Gefallen und hör auf, in dieser Art und Weise an meine Frau zu denken, ja?«

Es war, wie wenn man ruhig in einem geparkten Auto sitzt und einem plötzlich jemand hinten reinfährt. Einen Augenblick lang konnte ich nicht antworten, und dann brachte ich bloß ein schuldbewusstes Stottern hervor.

»Reden wir nicht mehr darüber«, sagte Charlie gnädig. [9] »Sie sollte auch wirklich nicht solche Kleider tragen. Mich hat bloß geärgert, was du gedacht hast. Deshalb lass es in Zukunft bitte.«

»Hör zu, Charlie«, sagte ich mit erstickter Stimme, »ich bin eines jener seltenen Exemplare, ein glücklich verheirateter Mann nämlich. Leona ist eine sehr schöne Frau, aber…«

»Ich sagte, reden wir nicht darüber.« Er lächelte wie der Filmheld, dem gerade die Kugel mit dem Taschenmesser herausgeholt wird.

Ich erzählte Audrey nichts von dem Vorfall – aus Angst, missverstanden zu werden. Um die Wahrheit zu sagen, es war mir wirklich während des Abendessens flüchtig ein lüsterner Gedanke durch den Kopf gegangen. Wenn ich mich richtig erinnere, war es der Moment, als Leona sich vorbeugte, um die Kerzen auf dem Tisch anzuzünden. Es bekümmerte mich, dass mich mein Gesichtsausdruck so ohne weiteres verraten hatte, und ich beschloss, mir an den ausdruckslosen Indianern ein Beispiel zu nehmen.

In der darauffolgenden Woche erfuhr ich dann, dass Charlies Intuition sehr viel komplexer und auch erstaunlicher war. Wir vier waren in ein französisches Restaurant gegangen, und während des Essens goss Charlie dem Kellner plötzlich ein Glas Wein ins Gesicht. Das magere, flache Gesicht war unbewegt wie das eines Buddhas gewesen, doch Charlie hatte seinen Bordeaux hineingeschüttet. Um einer Szene aus dem Weg zu gehen, blieb uns nur der sofortige Aufbruch. Auf der Fahrt zu unserer Wohnung war Leona starr vor Entrüstung, und Charlie presste in unerklärlichem Groll die Lippen zusammen. Ich versuchte, ihn zur Vernunft zu bringen, indem ich ihm sagte, dass er sich das beleidigende Verhalten [10] des Kellners nur eingebildet habe, aber er war davon überzeugt, dass er es besser wisse. Aber woher konnte er das?

»Es ist ein Fluch, ein verdammter Fluch«, stöhnte er. Wir waren allein in dem vollgestopften Alkoven, den ich mein Refugium nenne. »Ich nehme an, dass ich schon so lange in Leona vernarrt bin, dass es meinen Kopf in Mitleidenschaft gezogen hat. Es ist ja nicht so, dass ich dieses verdammte Kunststückchen bei etwas anderem fertigbrächte. Lieber Gott, ich wäre ein reicher Mann, wenn ich das könnte! Nein, nur durch Leona, einzig und allein durch Leona funktioniert es.«

»Funktioniert was?«, fragte ich.

»Meine verfluchte Telepathie. Lach mich nicht aus, Paul, es ist wahr! Ich kann Gedanken lesen. Ich meine das im wahrsten Sinne des Wortes, ich kann jedes gemeine Wort, jeden miesen, schmutzigen Gedanken in ihren Köpfen hören, wenn sie sie ansehen. Selbst du«, sagte er vorwurfsvoll, »ich konnte genau hören, was du an jenem Abend dachtest, als Leona die Kerzen ansteckte.«

Ich hustete ein bisschen.

»Schau mal, Charlie«, sagte ich begütigend, »niemand kann Gedanken lesen, die sind Privateigentum. Du bist einfach auf ganz altmodische Weise eifersüchtig, Junge, und das macht dich überempfindlich, wenn jemand deine Frau ansieht.«

»Ich sag dir doch, ich kann! Heute Abend habe ich die Gedanken des Kellners gelesen, Paul – und zwar auf Französisch! Ich weiß nicht mal, was er wirklich gedacht hat, ich spreche kein Wort Französisch. Es war einfach sein innerliches Feixen, das die Gedanken begleitete…«

[11] »Ich kann ein bisschen parler«, sagte ich. »Was hat er – gedacht?«

Charlie sagte es mir, und ich wurde rot.

»Du weißt gar nicht, wie mir das zusetzt«, jammerte er und massierte mit beiden Händen seine Stirn, »es wird schlimmer und schlimmer. Ich kann nicht die Straße entlanggehen ohne diesen Schwall schmutziger Gedanken, der sich über uns ergießt. Ich möchte jeden Mann, der sie ansieht, umbringen. Ich bin die ganze Zeit so voller Wut, dass ich weder richtig essen kann noch schlafen noch…«

»Nun mach mal ’nen Punkt«, sagte ich. »Selbst wenn es stimmt, selbst wenn du Gedanken lesen kannst, darfst du dich davon nicht zugrunde richten lassen. Du weißt schließlich, wie die Männer sind. Es ist bloß natürlich, sich über eine attraktive Frau Gedanken zu machen, das liegt in der menschlichen Natur. Das ist doch nicht persönlich gemeint…«

Er lachte bitter. »Das sagst du. Weil du nämlich nicht weißt, wie persönlich es wird, wenn es sich um deine Frau handelt, die der Gegenstand ihrer Gedanken ist. Es macht mich einfach krank, Paul!«

»Charlie«, fragte ich, »hast du jemals daran gedacht, zu einem Psychiater zu gehen?«

»Ich war mal bei einem«, sagte er müde. »Nach meiner dritten Sitzung kam Leona, um mich abzuholen. Ich habe den alten Lustmolch fast erwürgt, als ich hörte, was er dachte.«

Als ich Audrey von unserer Unterhaltung berichtete, schnappte sie nach Luft und sagte dann:

»Also, das war es, was Leona meinte! Ich nehme an, er hat mit Mr.Luppman dasselbe gemacht. Arme Leona!«

[12] »Wer ist Mr.Luppman?«

»Charlies Chef. Charlie ist gestern gefeuert worden, wusstest du das nicht?«

Nach jenem Abend sahen wir die Blackburns über einen Monat lang nicht mehr. Tatsächlich bildeten wir nie wieder ein Quartett, aber ich traf Charlie zufällig in einem Selbstbedienungsrestaurant in der 58. Straße. Er saß allein an einem Tisch und nagte an einem Hamburger, und einen Augenblick lang erkannte ich ihn nicht wieder. Er war dünner geworden, er war blass, und um seine Augen lagen so tiefe Schatten, dass ich zuerst dachte, er trüge eine Sonnenbrille. Als ich auf ihn zuging, sah er mich verwirrt an, fast so, als kenne er mich nicht.

»Charlie«, sagte ich, »um Himmels willen, warst du krank?«

Er zog die Lippen zurück, aber ein Lächeln war das nicht. »Mir geht’s gut«, sagte er. »Es war ein schlimmer Monat, aber jetzt geht es wieder. Ich bekomme wahrscheinlich einen Job bei Merrill Lynch. Jetzt wird alles gut.«

»Und wie geht es Leona?«

»Leona ist okay«, sagte er verbissen. »Solange sie bleibt, wo sie ist, ist sie okay.«

»Bleibt, wo sie ist? Wo ist sie denn?«

»Im Haus! Wo sie hingehört!« Er schrie es fast und lenkte die Aufmerksamkeit der anderen Gäste auf sich. Er entschuldigte sich und beugte sich über seinen Kaffee. »Du weißt noch, was ich dir erzählt habe«, sagte er leise, »über das Gedankenlesen?«

»Ja?«

»Es ist so schlimm geworden, Paul«, flüsterte er. »Neuerdings kriege ich davon Kopfschmerzen, entsetzliche [13] Kopfschmerzen. Aber es geht, wenn Leona sich nicht aus dem Haus rührt…« Er sah auf seine Uhr und stand auf. »Ich muss los«, sagte er. »Muss sehen, dass ich diesen Job kriege. Bis bald, Paul.«

Er ging, und wie sich später herausstellte, hatte er sich in doppelter Hinsicht geirrt. Er bekam weder die Stelle, noch sahen wir uns je wieder.

Fast ein Jahr verging, ehe ich wieder von den Blackburns hörte – und zwar unerwarteterweise durch Audrey. Sie hatte eines Morgens einen Anruf von Leona bekommen und mit ihr in der Stadt zu Mittag gegessen. Als ich an jenem Donnerstagabend nach Hause kam, wartete Audrey schon ungeduldig auf mich, um mir die tragischen Einzelheiten zu berichten.

»Die arme Leona!«, sagte sie. »Du hast ja keine Ahnung, was diese Frau durchgemacht hat. Ehrlich, wenn sie nicht so verflixt gut aussähe, hätte ich heulen können. Sie trug einen Nerz, der ging ihr bis hierher.«

»Na, wie schön, dass Charlie wieder obenauf ist.«

»Ich fürchte, die Sache ist anders«, sagte Audrey unglücklich. »Der arme Charlie ist tot, Paul. Den Nerz verdankt sie seiner Lebensversicherung.«

»Charlie tot?«

»Ist das nicht schrecklich? Natürlich wussten wir beide, wie krank er war, aber ich hätte nie gedacht, dass es tödlich sein könnte. Leona ebenso wenig. Er fing an, diese grässlichen Kopfschmerzen zu kriegen, und er nahm sehr ab. Dann fingen diese Anfälle an, richtige Schlaganfälle. Er rollte sich dann auf der Erde und schrie vor Schmerzen, manchmal mitten auf der Straße. Sie klapperten alle möglichen Ärzte [14] ab, aber keiner konnte helfen. Einen von ihnen griff Charlie sogar an, so wie damals den Psychiater. Natürlich verlor er immer wieder seine Arbeit. Sie mussten das Haus verkaufen und sich etwas ganz Billiges suchen. Sie wären glatt verhungert, wenn Leona nicht die Initiative ergriffen und eine Stellung angenommen hätte.«

»Leona ist arbeiten gegangen?«

»Sie musste ja. Und da kam es schließlich auch zur Katastrophe. Sie hatte erst seit einer Woche dort gearbeitet, als Charlie kam, um sie um fünf Uhr abzuholen. Und genau da passierte es. Er hielt sich den Kopf und fing an zu schreien, und dann stürzte er zu Boden. Er starb, im Angesicht des ganzen Büros.«

»Wie furchtbar«, sagte ich. »Armer Charlie!«

»Und arme Leona«, sagte Audrey. »Aber wenigstens war Charlie weitblickend genug, eine Versicherung abzuschließen, so dass sie nicht mehr zu arbeiten braucht.«

»Was hat sie denn gemacht?«

»Sie war Stenotypistin«, sagte Audrey. »Beim US-Flottenstützpunkt in New London.«

Aus dem Amerikanischen von Barbara Rojahn-Deyk und Jobst-Christian Rojahn

[15] Falsche Perlen

Nun war auch Beggs an der Reihe. Während er seine Strafe verbüßte, war eine ganze Generation erwachsen geworden, und jetzt endlich öffneten sich die Gittertore für ihn. Während er im Büro des Direktors stand, unbehaglich in der fremden Zivilkluft, dachte er: Den ersten Einundzwanzigjährigen, der mir über den Weg läuft, haue ich an und sage: Junge, ich bin jemand, den du nie gesehen haben kannst, dem du an nichts die Schuld geben kannst, denn ich habe gesessen, seit du auf die Welt gekommen bist. Zwanzig Jahre.

»Fünfzig ist doch kein Alter«, sagte der Direktor gerade. »Es gibt viele Männer, die mit fünfzig noch eine neue Karriere beginnen, Beggs. Lassen Sie sich nicht entmutigen; Sie wissen ja, wohin das führt.«

»Was?«, fragte Beggs verträumt. Er kannte die Antwort zwar, wollte aber, dass das Gerede noch nicht zu Ende war, dass der entscheidende Augenblick noch etwas hinausgezögert wurde.

»Na, Sie wissen schon – so etwas gibt Ärger. Sie wären nicht der Erste, der sich an einem Tag verabschiedet und am nächsten schon wieder eingeliefert wird.« Er räusperte sich und raschelte mit seinen Papieren. »Wie ich sehe, haben Sie Familie.«

[16] »Das war einmal«, sagte Beggs nicht ohne Bitterkeit.

»Ihre Frau hielt wohl nicht viel von Besuchen, wie?«

»Nein.«

»Das Geld, das Sie gestohlen haben…«

»Welches Geld?«

»Ach ja«, sagte der Gefängnisdirektor seufzend. »Sie gehören ja zu den Unschuldigen! Na schön. Die Sorte lasse ich besonders gern wieder ziehen.« Die Hand wurde ausgestreckt. »Viel Glück, Beggs. Ich hoffe, Sie finden da draußen, was Sie suchen. Ich wünschte nur, ich könnte Ihnen einen guten Rat mit auf den Weg geben.«

»Schon gut, Herr Direktor. Trotzdem vielen Dank.«

»Einen Tipp gebe ich Ihnen.« Er lächelte wohlwollend. »Färben Sie sich das Haar.«

»Vielen Dank«, sagte Beggs.

Er war draußen. Er wusste, dass Edith nicht vor dem Tor auf ihn warten würde; trotzdem blieb er stehen und blickte nach links und rechts und setzte sich schließlich zehn Meter von der Gefängnismauer entfernt auf einen Hydranten, um eine Zigarette zu rauchen. Auf dem Laufgang über sich hörte er einen Wächter lachen. Endlich stand er auf und ging zur Bushaltestelle. Er setzte sich auf die letzte Bank und ließ während der Fahrt in die Stadt sein weißhaariges Spiegelbild nicht aus den Augen. Ich bin ja ein alter Mann, dachte er. Aber das ist schon recht so.

In den nächsten Tagen lebte er von seinem Rehabilitationsgeld. Er gab es aus für Unterkunft, neue Kleidung, Essen und eine Bahnfahrt. Auf dem Bahnsteig von Purdys Landing sprach ihn ein Taxifahrer an. Er sagte ja und setzte sich auf [17] den Beifahrersitz. »Kennen Sie die Cobbin-Farm?«, fragte er.

»Nein«, antwortete der Fahrer. »Nie davon gehört.«

»War mal an der Edge Road.«

»Die ist bekannt.«

»Dorthin will ich. Ich sage Ihnen, wo ich aussteigen möchte.«

Als die kleine Siedlung auftauchte, bat er den Fahrer anzuhalten. Er bezahlte und wartete, bis der Wagen anfuhr, ehe er sich einem der Häuser näherte. Als er das Taxi nicht mehr sehen konnte, verließ er die Auffahrt wieder und begann die Straße entlangzugehen. Obgleich ihm die Umgebung sehr fremd vorkam, zeigte er keine Unruhe. Alles verändert sich. Gewisse Merkmale aber bleiben bestehen.

Er erblickte die zerklüftete Kante des Felshangs und wusste, dass er am richtigen Ort war. Er glitt die kleine Schräge hinab und stützte sich ab, damit er nicht stürzte. Vor zwanzig Jahren war er noch viel wendiger gewesen. Am Ende des Hanges begann ein steiles Waldstück, in dessen Mitte er vordrang. Er stolperte herum, bis er die ungleichmäßig aufgestapelten Steine erblickte, den alten, verkohlten Baumstumpf – die Stelle, an der er das Geld versteckt hatte.

Er begann die Steine zu entfernen. Es waren viele Steine. Er war zuversichtlich, dass man sein Versteck in der Zwischenzeit nicht entdeckt hatte. Diese Überzeugung erfüllte ihn wie ein Glaube.

Das Geld war tatsächlich noch da, im Lederkoffer, Bargeld, säuberlich nach Nennwerten getrennt, etwas feucht, aber noch immer neu aussehend und gültig. Er wischte den Koffer ab, der immerhin vierzig Dollar gekostet hatte, und [18] betrachtete zungenschnalzend die Schimmelspuren an der Deckelkante. Aber noch war das Gepäckstück stabil und ließ sich an dem breiten Griff gut tragen.

Mit dem Koffer kehrte er zur Straße zurück. Diesmal blieb er vor einem der Häuser stehen und klopfte an die Tür. Eine Frau öffnete, blickte zweifelnd auf den Koffer, als rechne sie damit, dass er ihr etwas verkaufen wollte, und atmete auf, als sie sein schneeweißes Haar sah und seine Frage hörte. Ob er wohl einen Schluck Wasser haben könne? Natürlich. Dürfte er nach einem Taxi telefonieren? Bitte sehr, der Apparat steht hier. Sie war nicht mehr ganz jung und sehr nett. Mit gelindem Schock machte sich Beggs klar, dass Edith jetzt in ihrem Alter sein musste.

Bei Anbruch der Dunkelheit erreichte er die alte Gegend. Der leichte Rougetupfer auf den Mauern der Mietshäuser verbesserte das Aussehen nicht; es sah vielmehr dirnenhaft herausgeputzt aus. Kaum verändert, dachte er, eher ist es noch schlimmer geworden. Alter und Verfall, der Schmutz von weiteren zwanzig Jahren auf dem Pflaster und an den Mauern. Dann aber sah er die Unterschiede; die vollverglaste Front des Drugstores an der Ecke, ein leerer Bauplatz, wo früher die Süßigkeitenbude gestanden hatte, die Kinder auf der Straße entstammten einer anderen Nationalität, ein neues Neonschild vor Mike’s Bar und Grill. Das Schild verkündete: Lucky’s, und bei jedem Aufflackern zischte und knisterte das L und schien kurz vor dem Durchbrennen zu sein.

Er betrat die Bar. In seiner Jugend, selbst noch nach seiner Heirat, hatte er hier so manche Stunde verbracht. Doch nur die Ausmaße des Raums waren unverändert. Mike’s war [19] schlicht möbliert und ehrlich beleuchtet gewesen, und der Barkeeper hatte schweißbedeckte Arme gehabt. Lucky’s Bar war da von ganz anderem Zuschnitt. Der Raum war dunkel, zu dunkel für zwei alte Augen, herausgeputzt mit Chrom und Buntglas, eine miese Cocktailbude. Es waren sogar Frauen anwesend: Er machte ein schwarzes Kleid und eine Perlenkette aus und hörte ein hartes Mädchenlachen. Der Barkeeper trug eine weiße Uniform und hatte das Gesicht eines Wiesels. Er bediente die Kasse wie eine Hammondorgel.

»Bitte, Sir?«, fragte er.

»Telefon?«, fragte Beggs heiser.

Verachtung. »Hinten.«

Er stolperte über etwas, richtete sich auf, fand die Telefonzelle. Ungeschickt suchte er im Telefonbuch, dessen Umfang er bestaunte, während die Alkoholdünste des Lokals ihn ein wenig schwindlig werden ließen; seit zwei Jahrzehnten hatte sein Gaumen keinen Whiskey mehr zu schmecken bekommen. Er fand die Eintragung: BEGGS, EDITH an der alten Anschrift, aber mit neuer Nummer. Fast kamen ihm die Tränen vor Dankbarkeit über seine sture Frau, die sich Veränderungen stets widersetzt hatte.

Er betrat die Zelle, zwängte den Koffer zwischen die Beine, holte einen Fünfer aus der Tasche und merkte jetzt erst, dass sich der Preis geändert hatte. Er fand einen Zehner, steckte ihn aber noch nicht in den Schlitz, zu sehr zitterten seine Hände. Er konnte sich nicht überwinden anzurufen, er konnte nicht in dieser Glaszelle sitzen und sich die blecherne und körperlose Stimme aus der Vergangenheit anhören. Schwitzend verließ er die Telefonzelle.

[20] Er setzte sich auf einen weich gepolsterten Barhocker, stemmte die Ellbogen auf den Tresen und legte den Kopf in die Hände. Niemand leistete ihm Gesellschaft. Der Barkeeper stürzte sich auf ihn wie ein Raubvogel. »Was darf es sein?«, fragte er verführerisch. »Sie sehen aus, als brauchten Sie einen Schuss, mein Freund.«

Beggs hob den Kopf. »Was ist aus Mike geworden?«, fragte er.

»Aus wem?«

»Ich – ich nehme einen Whiskey.«

Das Glas stand vor ihm und war bezahlt, was die Spannung zwischen den beiden Männern erheblich minderte; der Barkeeper wurde etwas zugänglicher. »Sie meinen Mike Dram? Den früheren Besitzer hier?«

»Ja.«

»Schaut sich die Radieschen von unten an«, gab der Mann Auskunft und zeigte mit dem Daumen nach unten. »Vor etwa zehn Jahren. Seither hat es hier vier Wirte gegeben. Sind Sie ein Freund von Mike?«

»Ich habe ihn vor langer Zeit gekannt«, antwortete Beggs und stürzte den Alkohol hinunter, der wie eine Granate in seinem Kopf explodierte. Er verschluckte sich und begann krampfartig zu husten, wobei er fast mit dem Kopf auf die Mahagonibar schlug. Der Barkeeper fluchte und holte ihm ein Glas Wasser.

»Was sind Sie denn für ein Früchtchen?«, fragte er. »Wollen Sie mir etwa vormachen, mein Whiskey taugt nichts?«

»Tut mir leid – es ist so lange her.«

»Ach, reden Sie doch keinen Unsinn!«

Gekränkt marschierte er davon. Beggs barg das Gesicht [21] in den Händen. Im nächsten Augenblick spürte er eine Berührung am Rücken, drehte sich um und erblickte die billigen weißen Perlen und den schlanken Hals, die durch einen tiefen schwarzen Kleiderausschnitt getrennt waren.

»Hallo, Opa, sind Sie erkältet oder was?«

»Alles in Ordnung«, sagte er. Sie setzte sich auf den Hocker neben ihm, ein junges, hübsches Mädchen, dessen Haut noch heller war als die falschen Perlen. »Ich bin nur nicht daran gewöhnt«, sagte er. »Vertrage das Zeug nicht mehr.«

»Sie brauchen Übung«, sagte sie lächelnd. Dann ging ihm auf, dass das Mädchen nicht aus Nächstenliebe freundlich zu ihm war; sie arbeitete hier. Er griff nach dem Koffer. »Bleiben Sie doch noch, Opa, auf einem Bein kann man nicht stehen.«

»Wie bitte?«

»Trinken Sie noch einen. Der schmeckt Ihnen bestimmt schon besser.«

»Ich glaube nicht.«

»Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bestellen sich einen und kosten ihn. Wenn er Ihnen nicht schmeckt, trinke ich für Sie weiter. Das ist wie bei einer garantierten Geldrückgabe bei Nichtgefallen. Nur kriegen Sie’s gar nicht zurück.« Sie lachte hell.

Er hätte am liebsten abgelehnt, doch lag ihm daran, selbst ihr falsches Lächeln möglichst lange um sich zu haben. »Na schön«, sagte er mürrisch.

Der Barkeeper kehrte aktionsbereit zurück. Er schob zwei Gläser zurecht und füllte beide bis zum Rand. Dann stellte er die Flasche vor Beggs hin und drehte sie so, dass die Marke sichtbar wurde. Reumütig grinste ihn Beggs an. Die dünnen [22] bleichen Finger des Mädchens schlossen sich um ihr Glas und hoben es hoch. »Auf Sie«, sagte sie.

Der zweite Drink rutschte schon besser. Er fühlte sich noch nicht richtig entspannt, doch ließ sich mit seiner Depression schon etwas besser leben. Der Drink weckte Erinnerungen daran, wozu Alkohol gut war. Schüchtern betrachtete er das Mädchen, das ihm auf die Schulter klopfte. »Sie sind nett«, sagte sie herablassend. »Ihr weißes Haar gefällt mir.«

»Sie trinken ja gar nicht«, stellte er fest.

»Wenn ich ehrlich bin, möchte ich noch einen Schuss Ginger Ale dazu haben. Wollen wir uns nicht an einen Tisch setzen?«

Beggs blickte zum Ende der Bar; der Mixer trocknete Gläser ab und schien ganz zufrieden zu sein.

»Warum nicht?«, antwortete er, nahm seinen Koffer und stieg vom Hocker. Als sein Fuß den Boden berührte, merkte er es zuerst gar nicht und lachte. »He, was ist los? Mein Fuß ist eingeschlafen.«

Sie kicherte und blickte auf den Koffer. Dann hakte sie sich bei ihm unter. »Ach, sind Sie süß!«, sagte sie. »Ich bin froh, dass Sie bei uns eingekehrt sind.«

Er war in der Gefängniswerkstatt, zerschlagen vor Müdigkeit. Ringsum dröhnten die Maschinen, und der Kopf tat ihm weh. Er legte ihn auf die kühle Oberfläche der Werkbank, und der Wächter packte ihn an der Schulter und zerrte ihn hoch. »Wach auf, Kumpel!«

»Was?«, fragte Beggs und hob den Kopf von der Plastiktischplatte. Seine Finger lagen um ein Glas, das jedoch leer war. »Was haben Sie gesagt?«

[23] »Aufwachen!«, knurrte der Barkeeper. »Ich führe hier kein Hotel und muss zumachen.«

»Wie spät ist es?« Er richtete sich auf, und mehrere Gongs dröhnten in seinen Ohren. Seine Fingerspitzen kribbelten, und er hatte das Gefühl, Kleister im Mund zu haben. »Ich muss eingeschlafen sein«, stellte er fest.

»Wir haben ein Uhr durch«, verkündete der Barkeeper. »Gehen Sie nach Hause.«

Beggs blickte auf die andere Seite des Tisches. Dort saß niemand. Er streckte die Hand nach seinem Koffer aus, griff aber ins Leere. »Mein Koffer«, sagte er leise.

»Ihr was?«

»Koffer. Vielleicht habe ich ihn an der Bar stehenlassen…« Er stand auf, taumelte auf die Barhocker zu und begann sie herumzuschieben. »Muss hier irgendwo sein«, murmelte er. »Haben Sie ihn nicht gesehen?«

»Hören Sie, Kumpel…«

»Mein Koffer«, sagte Beggs betont und blickte den Mann an. »Ich will meinen Koffer haben, verstehen Sie?«

»Ich habe keinen Koffer gesehen. Wollen Sie mich etwa beschuldigen…?«

»Das Mädchen, das mit mir zusammen war. Das hier arbeitet.«

»Mann, hier arbeiten keine Mädchen. Sie machen sich eine falsche Vorstellung von meinem Lokal.«

Beggs legte dem anderen eine Hand auf den Jackettaufschlag, doch keineswegs aggressiv. »Bitte machen Sie sich nicht über mich lustig«, sagte er und lächelte sogar. »Ich bin ein alter Mann. Sie sehen doch mein weißes Haar. Was haben Sie mit dem Koffer gemacht? Wo ist das Mädchen?«

[24] »Mister, ich sag’s Ihnen ein letztes Mal.« Der Barkeeper zerrte seine Hand zur Seite. »Ich habe Ihren verdammten Koffer nicht gesehen. Und ein Mädchen arbeitet hier auch nicht. Wenn Sie sich haben ausnehmen lassen, ist das allein Ihre Sache.«

»Sie lügen!«

Beggs stürzte sich auf den Mann, doch nicht um ihn anzugreifen; vielmehr waren seine Arme flehend ausgebreitet. Wieder schrie er den Barkeeper an, der sich aber verächtlich abwandte. Er folgte ihm, und der Mann machte kehrt und äußerte böse Worte. Daraufhin begann Beggs zu schluchzen, und der Barkeeper seufzte resigniert und sagte: »Ach, jetzt reicht’s mir aber!« Er packte Beggs am Arm und begann ihn zur Tür zu drängen. Unterwegs zerrte er seinen Mantel vom Haken und warf ihn dem alten Mann über die Schulter. Beggs protestierte zwar, ging aber weiter. An der Tür gab ihm der Barkeeper einen letzten Schubs, der ihn auf die Straße hinausbeförderte. Dann knallte die Tür zu, und Beggs hämmerte mit der Faust dagegen, aber nur einmal.

Er stand auf dem Bürgersteig und zog seinen Mantel an. In der Tasche befanden sich noch einige Zigaretten, zerdrückt und nutzlos. Er warf die zerkrümelte Packung in die Gosse.

Dann setzte er sich in Bewegung.

An die Treppe erinnerte er sich noch – drei Stockwerke musste er ersteigen. Als junger Mann, frisch verheiratet, in der Vorfreude auf Edith, die ihn oben erwartete, war der Aufstieg ein Kinderspiel gewesen. Etwas schwieriger wurde es schon, wenn er nach einem arbeitslos vertrödelten Tag [25] bei Mike ordentlich getankt hatte. Heute aber kam ihm die Treppe endlos vor, ein hölzerner Mount Everest. Er war außer Atem, als er endlich vor der Wohnungstür stand.

Er klopfte an, und nach einiger Zeit öffnete ihm eine Frau, die Ediths Mutter hätte sein können – aber es war Edith selbst. Sie starrte ihn an und schob sich dabei gelbgraue Haarsträhnen aus dem Gesicht, während die andere knochige Hand an einem herabhängenden Knopf ihres fleckigen Hauskleids herumfummelte. Da er nicht recht wusste, ob sie ihn erkannte, sagte er: »Ich bin’s, Edith – Harry.«

»Harry?«

»Ich weiß, es ist schon ziemlich spät«, sagte er leise. »Tut mir leid. Man hat mich heute entlassen. Kann ich mal reinkommen?«

»Mein Gott!«, sagte Edith und legte die Hände vor die Augen. In den nächsten dreißig Sekunden bewegte sie sich kaum. Er wusste nicht, ob er sie berühren sollte oder nicht. Er trat von einem Fuß auf den anderen und fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen.

»Schrecklich durstig bin ich«, sagte er. »Kannst du mir ein Glas Wasser geben?«

Sie ließ ihn eintreten. Das Zimmer war dunkel, und seine Frau schaltete eine Tischlampe ein. Sie ging in die Küche und holte das Wasser. Sie reichte ihm das Glas, und er setzte sich, ehe er trank.

Als er ihr das leere Glas zurückgab, lächelte er scheu. »Vielen Dank«, sagte er. »Ich war verdammt durstig.«

»Was willst du, Harry?«

»Nichts«, sagte er leise. »Nur ein Glas Wasser. Mehr kann ich ja nicht von dir erwarten, oder?«

[26] Sie wandte sich ab und fummelte an ihrem Haar herum. »Mein Gott, ich sehe ja schrecklich aus! Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt?«

»Tut mir leid, Edith«, sagte er. »Ich gehe jetzt lieber wieder.«

»Wohin denn?«

»Keine Ahnung«, sagte Beggs. »Ich habe noch nicht darüber nachgedacht.«

»Du hast keine Unterkunft?«

»Nein.«

Sie brachte das leere Glas in die Küche und kam zurück. Sie blieb auf der Schwelle stehen, verschränkte die Arme und lehnte sich an den Türrahmen.

»Du kannst hierbleiben«, sagte sie tonlos. »Wenn du keine Unterkunft hast, kann ich dich nicht gut hinauswerfen – das würde ich ja keinem Hund antun. Du darfst auf der Couch schlafen. Bist du damit einverstanden, Harry?«

Er rieb mit der Hand über das Kissen.

»Die Couch«, sagte er langsam. »Mir ist diese Couch lieber als jedes Prunkbett.« Er blickte sie an. Edith hatte zu weinen begonnen. »Ach, Edith!«, sagte er.

»Kümmere dich nicht um mich!«

Er stand auf, trat neben sie und legte die Arme um sie.

»Bist du einverstanden, wenn ich bleibe? Nicht nur heute Nacht?«

Sie nickte.

Beggs drückte sie fester an sich, umarmte sie wie ein junger Liebhaber. Edith schien zu merken, wie seltsam das aussehen musste, denn sie lachte plötzlich auf und wischte sich mit der Handkante eine Träne von der Wange.

[27] »Mein Gott, was für Gedanken mir kommen!«, sagte sie. »Harry, weißt du, wie alt ich bin?«

»Ist mir egal…«

»Ich habe eine erwachsene Tochter. Harry! Du hast deine Tochter noch nie gesehen.« Sie machte sich frei und ging zu einer geschlossenen Tür. Sie klopfte an, und ihre Stimme zitterte. »Harry, du kennst Angela überhaupt nicht. Sie war ein Baby, als… Angela! Angela, wach auf!«

Gleich darauf wurde die Tür geöffnet. Das blonde Mädchen in dem weiten Nachthemd gähnte und blinzelte ins Licht. Sie war hübsch und verärgert.

»Was zum Teufel geht hier vor?«, fragte sie. »Was ist das für ein Geschrei?«

»Angela, ich möchte dich jemandem vorstellen, jemand ganz Besonderem!«

Edith klatschte in die Hände und sah Beggs an. Beggs musterte das Mädchen und lächelte töricht-verlegen, ein Lächeln, das sofort erlosch. Edith bemerkte es und stieß einen Laut der Enttäuschung aus. Die beiden sahen sich an, der alte Mann und das Mädchen, und Angela zerrte nervös an der billigen weißen Perlenkette, die noch immer um ihren Hals hing.

Aus dem Amerikanischen von Thomas Schlück

[28] Anweisung ignorieren

In einer langen, stahlgrauen Kassette, die in den Tresoren der Merchants Industrial Bank ruhte, bewahrte Warren Maddox eine Anzahl von Papieren auf, die sein Vermögen und seine Klugheit dokumentierten. Da war zunächst sein Testament, welches die beträchtlichen Besitztümer zwischen seiner Frau Evelyn und seinem Bruder und Anwalt Emanuel aufteilte und strenge Anweisungen enthielt, wie die beiden ihr geschäftliches, gesellschaftliches und privates Leben nach seinem Tode zu gestalten hätten. Ferner befanden sich in dem Schließfach Versicherungspolicen, die seine Familie und seine Geschäftspartner der Maddox-Gerätefirma schützen sollten. Weiterhin erstklassige Wertpapiere, Urkunden über Eigentumsanteile, Hypotheken, Vermietungen, Regierungsanleihen und andere eindrucksvolle Dokumente, die erkennen ließen, dass sich Warren Maddox ein felsenfestes Fundament geschaffen hatte. Das interessanteste Dokument in der Sammlung war aber vermutlich ein Brief, der an seine Frau und an seinen Anwalt gerichtet war und ein Datum trug, das etwa sechs Jahre zurücklag.

Warren hatte keine Mühe, sich an dieses Datums zu erinnern. Es fiel zusammen mit der Entführung Curtis F. Barnwrights, des ehemaligen Präsidenten des Wirtschaftsklubs. Warren war im gleichen Jahr als Mitglied aufgenommen [29] worden, und als die Nachricht in die gepolsterte Stille des Lesezimmers platzte, fand seine Reaktion das erstaunte Interesse der anderen Mitglieder.

»Ich weiß genau, was ich tun würde«, sagte er grimmig. »Ich würde den Schweinehunden keinen Cent zahlen! Ich würde sie von Anfang an wissen lassen, dass sie bei mir mit so etwas nicht durchkommen!«

Er schlug mit der Faust auf die rotlederne Armlehne seines Sessels und setzte ein grimmiges Gesicht auf. Das war keine Kleinigkeit, denn Warren war von Natur aus rosig-rund und wirkte wie ein übergroßer Säugling. Sein Verstand aber hatte nichts Säuglinghaftes; in der Gerätefirma wurde er insgeheim »Peitschenschwinger« genannt. Seine Aktennotizen schlugen ein wie Blitze. Seine Anweisungen hinsichtlich Bürostunden, Pünktlichkeit und Arbeitsleistung hatten den gnadenlosen Ton eines Diktators. Und nicht einmal nach Büroschluss legte er die Peitsche aus der Hand; seine Frau und seine Hausangestellten spürten sie nicht weniger als die Firmenangehörigen. Nur in den stillen Mauern des Wirtschaftsklubs entspannte sich Warren, doch selbst hier wussten die anderen Mitglieder, dass sie es mit einem Mann von unbeugsamem Willen zu tun hatten. Und wenn sie es nicht wussten, klärte Warren sie schnell auf.

Im Sessel neben Maddox verzog Brauereipräsident Berolzheimer den humorvoll geschwungenen Mund. Er gehörte zu den unaufgeklärten Mitgliedern, die Warrens strenge Lebenseinstellung nicht teilten.

»Warren, das verstehe ich nicht«, sagte er gelassen. »Soll das heißen, Sie würden sich weigern, Lösegeld zu zahlen?«

»Und ob! Das ist ja heute das Problem bei den Leuten – [30] keine Willenskraft! Wenn die gemeinen Verbrecher genau wüssten, dass sie von Barnwrights Frau keinen roten Heller bekommen, müssten sie ihn freilassen.«

»Sie könnten ihn natürlich auch umbringen«, meinte Berolzheimer.

Warren bedachte den Einwand. »Nein, das wäre nicht vernünftig. Kidnapping ist eine Sache, Mord eine andere. Sobald die Kerle wissen, dass es keinen Sinn hat, sind sie besser dran, wenn sie ihn unverletzt freilassen. Nur das ist eine gesunde Einstellung zum Geschäft.«

»Aber was ist, wenn es sich nicht um gute Geschäftsleute handelt? Nicht alle Verbrecher lesen das Wall Street Journal.« Berolzheimer hatte die Lacher auf seiner Seite, und Warrens Gesicht rötete sich.

»Dazu muss ich feststellen, dass gerade der alte Barnwright nicht als guter Geschäftsmann gehandelt hat. Hätte er eine Anweisung hinterlassen, niemals Lösegeld zu zahlen, wäre so etwas gar nicht erst passiert, garantiert.«

»Wirklich? Haben Sie es denn getan, Warren?« Dem Brauer schien das Gespräch Spaß zu machen, während Warren immer nervöser wurde.

»Nein, aber ich hole es so schnell wie möglich nach, bei Gott!«, sagte er energisch. »Wenn diese Schurken wissen, dass wir nicht zahlen, lassen sie uns in Ruhe. Ist doch vernünftig, oder?«

»Mag schon sein. Ich will nur hoffen, Warren, dass Sie nicht mal auf Verbrecher stoßen, die vernunftwidrig handeln.«

Warren Maddox vergaß diese prophetischen Worte schnell wieder, doch erst nachdem er den Brief geschrieben hatte. Noch am gleichen Abend zog er sich in die Bibliothek seines [31] eindrucksvollen Hauses zurück und bekritzelte ein halbes Dutzend teure Leinenbogen, ehe er das Dokument erstellt hatte, das seinen Geschäftssinn und sein literarisches Empfinden gleichermaßen zufriedenstellte:

An meine Frau Evelyn Maddox und meinen Rechtsanwalt Emanuel Maddox:

Sollte es je dazu kommen, dass ich entführt werde, ergeht hiermit die Anweisung, jedes Ersuchen um Lösegeld zu ignorieren, ob es nun von den Verbrechern oder von mir selbst ausgeht. Egal, welche Mitteilungen eintreffen, egal, wie dringend ich darum ersuche, diese Anweisung zu ignorieren – es darf auf keinen Fall gezahlt werden.

Gezeichnet, Warren G. Maddox

Nach dem Abendessen zeigte er den Brief seiner Frau, und sie sagte: »Aber Warren, das ist ja schrecklich! Wenn man dich nun umbringt? Das meinst du doch nicht ernst!«

»Unsinn! Wenn die Kerle wissen, dass ich nicht zahle, können sie gar nichts tun. Aber denk daran, Evelyn, lass dich nicht täuschen. Egal, wozu mich die Entführer zwingen – du ignorierst alles!«

»Glaubst du wirklich, dass so etwas passieren könnte?«

»Natürlich nicht. Aber für den Notfall – denk an meine Anweisungen! Das ist ein Befehl.«

Als sich die Nachricht von seinem mutigen Vorstoß bei Freunden und Klubkollegen herumsprach, stand Warren wie ein Held da. Der alte Barnwright, dessen nervöse und machtlose Frau das Lösegeld gezahlt hatte, das ihm die Freiheit zurückgab, ging in den Ruhestand und starb kurze Zeit [32] später. Die Berichte über sein Leiden waren aber schneller wieder vergessen als Warren Maddox’ Brief, der jetzt zwischen seinen Aktien und Rentenpapieren im Kellertresor der Merchants Industrial ruhte.

Natürlich hatte Warren wenig Grund zu der Besorgnis, dass seine Anweisungen jemals ausgeführt werden mussten. Das Risiko, dass sich ein weiterer Entführungsfall ereignen würde, war denkbar gering, auch wenn die reichen Mitglieder des Wirtschaftsklubs eine gewisse Verlockung darstellten. Leider aber wurde diese Unwahrscheinlichkeit gerade in Warrens Fall zur Realität.

Als es geschah, fuhr er gerade im besten der drei Wagen der Maddox-Familie, einem schicken schwarzen Fleetwood mit breiten Schwanzflossen, vom Golfplatz nach Hause. Er stoppte gehorsam vor einer roten Ampel und achtete kaum auf den linkischen Mann im schimmernden blauen Anzug, der aus einem geparkten Plymouth stieg und über die Straße auf ihn zukam. Als der Mann auf der Beifahrerseite an das Fenster klopfte, drückte er auf den Knopf, der das Glas heruntersurren ließ. Er nahm an, der Mann wollte eine Auskunft, doch stattdessen griff er herein und entriegelte die Tür, ließ sich auf den Beifahrersitz fallen und zog eine furchteinflößende graue Automatic.

»Fahren Sie weiter, Mr.Maddox. Bitte hübsch langsam. Und keine Tricks!«

Warren stotterte etwas, und der Mann, ein stämmig gewachsener Bursche mit schlechtem Teint, lachte und ließ sich gemütlich in das weiche Polster sinken.

Als sie etwa eine halbe Meile zurückgelegt hatten, sagte der Mann: »Jetzt nach rechts auf den Boulevard, dann [33]