Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

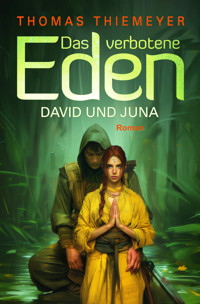

- Herausgeber: Thomas Thiemeyer

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Das verbotene Eden

- Sprache: Deutsch

Die Menschheit steht kurz vor ihrem Ende. Seit den »dunklen Jahren« leben die Geschlechter in erbitterter Feindschaft. Die Zivilisation ist untergegangen: Während die Männer in städtischen Ruinen hausen, haben die Frauen auf dem Land ein neues, streng abgeschottetes Leben angefangen. Kinder gibt es kaum noch, und wieder drohen neue Kämpfe. Als die 17-jährige Kriegerin Juna ausgesandt wird, einen Gefangenen zu nehmen, stößt sie ausgerechnet auf den jungen Mönch David, der nichts lieber tut, als sich in verbotene Schriften der alten Zeit zu flüchten. »Romeo und Julia« ist seine Bibel – und als plötzlich ein leibhaftiges Mädchen vor ihm steht, reißt es ihn in einen Wirbel der Gefühle. Nichts scheint undenkbarer, gefährlicher, tödlicher in dieser Welt als die Liebe zwischen Juna und David. Und doch ist sie der letzte Hoffnungsschimmer ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 521

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Thomas Thiemeyer

David und Juna

Band 1 der Reihe Das verbotene Eden

Roman

Thomas Thiemeyer geboren 1963, studierte Geologie und Geografie, ehe er sich selbstständig machte und eine Laufbahn als Autor und Illustrator einschlug. Mit seinen Wissenschaftsthrillern und Jugendbuchzyklen, die etliche Preise gewannen, sich über eine halbe Million Mal verkauften und in viele Sprachen übersetzt wurden, ist er eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsliteratur. Seine Geschichten stehen in der Tradition klassischer Abenteuerromane und handeln des Öfteren von der Entdeckung versunkener Kulturen und der Bedrohung durch mysteriöse Mächte. Thomas Thiemeyer lebt in der Nähe von Stuttgart.

Mehr Infos über den Autor und Künstler unter:

www.thiemeyer.de

Thomas Thiemeyer

Das verbotene Eden

David und Juna

Liebt ich wohl je? Nein, schwör es ab, Gesicht!

Du sahst bis jetzt noch wahre Schönheit nicht.

William Shakespeare: Romeo und Julia

© 2011 Thomas Thiemeyer

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nurmit Genehmigung des Autors wiedergegeben werden.

Covergestaltung: Thomas Thiemeyer / Midjourney

ISBN: 9783948093525

eISBN: 9783948093518

Inhalt

Teil 1 Vermächtnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Teil 2 Verrat

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Teil 3 Vergeltung

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Teil 1

Vermächtnis

1

65 Jahre später …

Der Schecke keuchte und schwitzte. Der unebene Waldboden dröhnte dumpf unter den Hufen. Erdbrocken flogen in die Höhe. Animalischer Schweißgeruch lag in der Luft.

Juna lenkte das Pferd unter einem niedrig hängenden Ast hindurch und sprang kurz dahinter über einen umgestürzten Baum. Dann folgte ein gerades Stück. Ihre rotbraunen Locken flatterten im Wind. Der Umhang wogte hinter ihr her wie eine Flamme im Sturm. Sie trat dem Pferd in die Flanken und beschleunigte auf ein halsbrecherisches Tempo. Äste und Zweige flogen nur so an ihr vorüber. Hochkonzentriert blickte sie geradeaus. Wenn sie nur nicht zu spät kam!

Das letzte Hornsignal war bereits seit geraumer Zeit verklungen, stattdessen waren Schüsse zu hören gewesen.

Kein gutes Zeichen.

In den Satteltaschen klapperten Metallgegenstände: Armbrust, Bolzen, Wurfmesser, Stolperschlingen. Standardausrüstung für eine Priesterin der Brigantia. Lederharnisch, Schulterplatten, Rücken- und Brustpanzer, Armschützer, Beinschienen - das Rüstzeug wog gut und gerne fünfzehn Kilogramm. Viele hätten sich über das Gewicht beklagt, doch für Juna war es wie eine zweite Haut. Die Waffen bildeten Verlängerungen ihrer Arme und Beine. Obwohl sie erst siebzehn war, konnte sie sich kaum daran erinnern, wie es war, ohne sie unterwegs zu sein.

Prüfend hielt sie die Nase in die Höhe. Der Wind führte einen markanten Geruch mit sich. Feuer!

Er kam von vorne und wurde rasch intensiver.

Ein kleiner Ruck an den Zügeln, und der Schecke ging nach rechts. Zwischen den Baumstämmen wurde es heller. Noch etwa fünfzig Meter, dann war der Wald zu Ende. Sie ließ die Zügel knallen und preschte auf die Wiese hinaus.

Ingran lag etwa eine halbe Meile entfernt, am Ende eines sanft abfallenden Hanges, der mit Äckern und Viehweiden bedeckt war. Ein Bach schlängelte sich von den Bergen herab. Pappeln und Weiden säumten seine Ufer. Die Ortschaft selbst war klein, vielleicht 40 oder 50 Einwohner. Ein leichter Nebelschleier lag über dem Talgrund.

Von einem der Gebäude stieg Rauch auf. Juna sah einige Frauen, die bemüht waren, das Feuer zu löschen. Der Palisadenzaun war an einer Stelle eingerissen. Der Wachturm schien unbesetzt zu sein.

In diesem Moment ertönte ein Schwirren. Knapp über ihrem Kopf sauste ein Schatten dahin: Camal, ihr Falke. Eine ganze Weile hatte er sich nicht blicken lassen, aber jetzt, als sie den Wald verlassen hatte, war er plötzlich wieder da. Aus seinem krummen Schnabel drang ein langgezogener Schrei.

Sie hob die Faust und ließ ihn landen.

Die Krallen bohrten sich in ihren Lederhandschuh. Das helle, mit schwarzen Tupfen gesprenkelte Gefieder glänzte in der Sonne. In den großen braunen Augen leuchtete Verlangen. Juna wusste genau, was er wollte. Sie griff in einen Lederbeutel und nahm ein Stück Fleisch heraus. Die Ziege hatte gestern noch gelebt. Camal öffnete seinen Schnabel und würgte den Fleischbrocken hinunter. Als er merkte, dass es nichts mehr gab, stieg er wieder auf.

Juna schnalzte mit der Zunge und ritt den Abhang hinunter. Von den Feinden war keine Spur zu sehen. Es war offensichtlich, dass sie zu spät kam. Trotzdem zog sie die Armbrust.

Sie hatte das Dorf noch nicht erreicht, als sie innehielt. Zu dem Gestank nach verbranntem Holz hatte sich ein anderer Geruch gesellt: Benzin. Sie sah Spuren im Gras, die nur auf Reifenabdrücke zurückzuführen waren. Jetzt konnte es keinen Zweifel mehr geben.

Eine der Frauen bemerkte sie und gab den anderen ein Zeichen. Im Nu sah Juna sich von aufgebrachten und verzweifelten Frauen umringt, die hilfesuchend zu ihr empor blickten.

Eine kräftige Frau mittleren Alters trat auf sie zu und legte ihre Hand auf den Hals des Pferdes. Ihre Augen leuchteten in einem stumpfen Grün, und ihre graugelben Haare waren zu einem Zopf geflochten. Man sah ihr an, dass sie in ihrem Leben hart gearbeitet hatte.

»Du kommst zu spät, Priesterin der Brigantia«, sagte sie. Junas markante Kriegsbemalung ließ keinen Zweifel daran, welchem Stand sie angehörte. Wenn die Frau verwundert war, dass Juna noch so jung war, so ließ sie es sich nicht anmerken. »Die Teufel sind fort.«

Juna stieg ab. »Was ist geschehen?«

»Sie erschienen wie aus dem Nichts. Wir haben sie nicht kommen hören.«

»Wurde jemand verletzt?«

»Ein paar blaue Flecken, ein paar Schnitte. Nichts Ernstes. Sie nahmen sich, was sie kriegen konnten, dann haben sie den Tempel in Brand gesetzt.«

Juna schaute auf die geschnitzten Figuren und die bunt bemalten Tongesichter. Das Symbol der Mondbarke war in den Querbalken eingeschnitzt - ein Rigani-Tempel. Blumenopfer und Getreidegaben lagen vor der Tür. Aus den schwelenden Holzbalken stieg beißender Rauch auf.

»Werdet ihr ihn retten können?«

Die Frau schüttelte den Kopf. »Die Tragbalken sind zu stark in Mitleidenschaft gezogen. Wir werden ihn abreißen und neu errichten müssen. Immerhin ist das Feuer nicht auf die anderen Häuser übergesprungen.«

Juna ging ein paar Schritte um den Tempel herum. Es war lange her, dass sie diese Ortschaft besucht hatte. Ingran ähnelte all den anderen kümmerlichen kleinen Dörfern im Grenzland. Aus den geöffneten Türen leuchteten ihr die Gesichter schmutziger und verzweifelter Frauen entgegen. Es gab kaum Kinder, das jüngste war vielleicht elf oder zwölf.

»Bist du die Anführerin?« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage.

Wieder ein Nicken. »Mein Name ist Megan. Mein Haus ist dort drüben.« Sie deutete auf ein Gebäude am Ortseingang. »Dort können wir uns unterhalten.«

Der Wohnraum war klein und spartanisch. Niedrige Decken, Holzdielen. Ein Tisch, ein Regal, ein paar Stühle. Juna entdeckte so gut wie keine persönlichen Gegenstände, sah man mal von ein paar getrockneten Blumen und einer geflochtenen Obstschale ab.

Die Frau eilte mit einem Krug nach draußen, betätigte die Pumpe und kam wieder zurück. Sie stellte den Krug und zwei Tontassen auf den Tisch. »Darf ich dir vielleicht etwas zu essen anbieten? Brot, Obst, ein wenig Käse?«

Juna sah sich um. Das wenige Obst wirkte vertrocknet, und der Käse sah alt aus. Sie wollte nichts, dieses Haus war arm.

»Nein danke, Wasser genügt.«

Sie ließ sich den Becher voll schenken und nahm einen tiefen Zug. Das Wasser schmeckte abgestanden, war aber genießbar. Sie wischte sich mit dem Ärmel über den Mund. »Gut Megan, und jetzt erzählt. Wie konnte es passieren, dass euch die Teufel überrascht haben? War euer Wachturm nicht besetzt?«

»Doch, schon.« Die Frau schaute zu Boden. »Es war nur so: Wir hatten letzte Nacht unser traditionelles Mondfest, und wie immer bei dieser Gelegenheit wurde etwas Met ausgeschenkt. Etwas zu viel für manche, wie ich zugeben muss. Eine von ihnen war Freya.«

»Eure Wächterin?«

Die Frau wich Junas Blick aus. Die Anwesenheit der Brigantin schien ihr Unbehagen zu bereiten.

»Erzähl mir, was geschehen ist.«

»Sie muss eingeschlafen sein«, sagte Megan. »Als wir die Motoren hörten, war es bereits zu spät. Sie brachen durch die Palisade, raubten und brandschatzten und zogen sich dann wieder zurück. Es ging alles so schnell …«

»Habt ihr euch zur Wehr gesetzt?«

»Bei der Göttin, nein.« Die Frau schüttelte vehement den Kopf. »Wir waren vollkommen friedlich. Wir zeigten ihnen sogar den Weg zu unseren Vorratsräumen, ganz im Sinne des Abkommens.«

»Habt ihr euch ihnen dargeboten?«

Megan faltete ihre Hände. Das Sprechen fiel ihr sichtlich schwer. »Nein«, sagte sie mit leiser Stimme. »Wir hätten es getan, aber keine unserer Frauen ist im Moment empfängnisbereit. Der Schandkreis blieb leer. Vielleicht war es das, was sie so auf die Palme gebracht hat. Jedenfalls haben sie uns bespuckt, geschlagen und die Kleider vom Leib gerissen. Es war schrecklich. Ich habe mich noch nie so hilflos gefühlt.« Ein Schluchzen drang aus ihrer Kehle.

Juna berührte ihren Arm. Sie empfand Mitgefühl für die Frau. Einer Landernte - so der offizielle Ausdruck für die Plünderung - beizuwohnen war schlimm genug, doch das hier ging eindeutig zu weit. Dass sie sich an Frauen vergingen, die sich unterwarfen, war nicht akzeptabel. Und einen Tempel in Brand zu setzen kam einer offenen Kriegserklärung gleich.

Juna nahm noch einen Schluck, dann stand sie auf. Sie hatte genug gehört. Sie musste umgehend zurückreiten und Bericht erstatten. »Seid unbesorgt«, sagte sie zu Megan. »Fürs Erste seid ihr in Sicherheit. Die Teufel greifen nie so kurz hintereinander denselben Ort an. Ihr solltet eure Palisade wieder aufbauen und sie verstärken. Und Ihr müsst Freya für ihr Versagen bestrafen.«

»Das ist schon geschehen«, sagte die Anführerin. »Ich habe sie mit einem dreiwöchigen Schweigebann belegt. So lange wird sie das weiße Band tragen.«

Juna nickte. »Ich muss jetzt aufbrechen und Bericht erstatten. Ihr werdet Nachricht von uns erhalten. Gut möglich, dass wir demnächst ein paar Brigantinnen mit Nahrungsmitteln zu euch schicken, um euren Verlust zu mindern. Sie werden bei der Gelegenheit die Umgebung absuchen und nach dem Rechten sehen.« Sie stand auf und wandte sich zum Gehen.

»Wartet.« Die Frau berührte sie an der Schulter. »Es gibt noch etwas, was ich euch sagen muss.«

Juna hob die Brauen.

»Eine unserer Frauen konnte ein Gespräch zwischen den Teufeln belauschen. Obwohl sie Masken trugen, waren die Worte deutlich zu verstehen. Sie sagten, dass dies nur der Erste einer Reihe von Angriffen gegen die Kommunen des Grenzlandes sei, dass ihre Vorratskammern aufgrund einer Rattenplage leer seien und dass sie jetzt öfter auf Raubzug gehen müssten. Alcmona soll ihr nächstes Ziel sein.«

»Alcmona? Seid Ihr sicher?«

»Das hat sie gehört.«

»Hat sie auch gehört, an welchem Tag das geschehen soll?«

»Noch innerhalb dieser Woche» sagte Megan, »spätestens Anfang der nächsten. Der Teufel wollte keinen genauen Termin nennen, definitiv aber binnen der nächsten Tage.«

Megan schaute sie hoffnungsvoll an. »Könnt Ihr mit dieser Information etwas anfangen?«

Juna nickte. »Oh ja«, sagte sie. »Mehr, als Ihr ahnt.«

2

Die Vesperglocke läutete zum dritten Mal.

David blinzelte durch das trübe Fensterglas der Schreibstube hinaus auf den Hof. Die meisten Klosterbrüder waren bereits versammelt und erwarteten ungeduldig das Öffnen des Haupttores. Höchste Zeit, sich auf den Weg zu machen.

Seufzend wischte er Hände und Unterarme an der groben Stoffkutte ab, legte Federkiel und Büttenpapier zur Seite und schraubte die Deckel auf die Tintenfässer. Dann stand er auf und streckte sich. Die Abschrift für den Abt musste warten. In diesem Moment flog die Tür auf, und das rotwangige Gesicht des Bibliothekars erschien. Irritiert blinzelte Meister Stephan ihn über den Rand seiner vergoldeten Brille hinweg an.

»Du bist noch hier?«, rief er. »Ich dachte, du wärst längst unterwegs. Alle sind schon draußen. Der Inquisitor kann jeden Moment eintreffen. Beeil dich. Wasch' dein Gesicht, zieh' dir etwas Frisches an und vor allem: Schaff' den Köter hier heraus. Wenn unser hoher Besuch das Skriptorium betritt und dieses Vieh immer noch hier ist, dann gnade dir Gott.«

»Ja, Herr.«

Der Mann mit dem grauen Haarkranz schüttelte enttäuscht den Kopf. »Wenn du es mit deinen achtzehn Jahren noch mal zu etwas anderem bringen willst als zu einem einfachen Bibliothekar, dann solltest du meine Geduld nicht länger strapazieren.«

»Ja, Herr.«

Rumms flog die Tür wieder zu.

David seufzte. Er verspürte nicht die geringste Lust, Meister Stephans Aufforderung zu folgen, doch es blieb ihm wohl nichts anderes übrig. Der Inquisitor kam nur alle paar Monate, und es gehörte zur Pflicht eines jeden Klostermitglieds, ihm seine Ehrerbietung zu bezeugen.

»Komm, Grimaldi«, sagte er. »Raus mit dir. Ich habe dir doch gesagt, du sollst dich unsichtbar machen, wenn du hier bist.«

Unter dem Tisch tauchte das hässlichste Gesicht auf, das man sich vorstellen konnte. Schwarzgelbes Fell, ausgefranste Ohren und eine Schnauze, aus der krumme, gelbe Zähne ragten. Unwillig, das linke Hinterbein ein wenig nachziehend, verließ der Mischlingsrüde seinen Lieblingsplatz und humpelte in Richtung Tür. David hatte ihn als Welpen vor den Wolfshunden gerettet, die das schwächliche Hundebaby töten wollten. Grimaldi war seitdem sein ständiger Begleiter geworden. Auch wenn der Abt und der Bibliothekar das nicht gerne sahen, so war er doch froh über die Gesellschaft des eigenwilligen Tieres. Nicht nur, weil es angenehmer war, nicht allein zu sein; der wache Instinkt seines Begleiters hatte ihn bereits mehr als einmal vor Gefahren gewarnt.

»Komm schon, raus mit dir.« David öffnete die Tür und folgte dem Hund hinaus in den dunklen Gang.

Schnell den Schreibkittel aus-, die Festtagskutte angezogen und das Gesicht mit Wasser benetzt, trat er auf den sonnenüberfluteten Hof hinaus. Er musste ein paar Mal blinzeln, bis er sich an das grelle Sonnenlicht gewöhnt hatte. Dann entdeckte er Amon am linken Rand des Menschenauflaufs. Mit schnellen Schritten eilte er über den Hof.

»Na, Bücherwurm, Wachs in den Ohren«, rief einer der Mönche ihm zu. »Es hat schon dreimal geläutet.«

»Ach wo, vermutlich ist er am Leim festgeklebt und konnte deswegen nicht weg.«

»Wie geht's deiner Töle?«

Unterdrücktes Gelächter war zu hören. David galt unter seinen Mitbrüdern als Außenseiter und Sonderling. Vielleicht, weil er einer der wenigen war, die lesen und schreiben konnten. Vielleicht aber auch, weil er sowohl vom Bruder Bibliothekar als auch vom Abt gefördert wurde. Er besaß ein besonderes Talent für die Entzifferung alter Schriften, und das war selten geworden in diesen Zeiten. Natürlich erweckte eine solche Bevorzugung den Neid einiger Mitbrüder, aber das störte ihn nicht sonderlich. David war ein notorischer Einzelgänger, der die Gesellschaft anderer mied. Die Hänseleien waren eben der Preis, den er dafür zahlen musste.

»Haltet den Mund«, rief Amon den andern zu. »Kümmere dich nicht um ihr Geschwätz. Wo warst du denn so lange?« Auf dem Gesicht seines Freundes lag ein breites Grinsen. »Hast wohl geglaubt, dein Fehlen würde nicht auffallen, oder?«

David strich mit der Hand durch seine kurzen dunklen Haare. Es stimmte. Die Begegnung mit dem Inquisitor bereitete ihm Unbehagen. Seit er denken konnte, hatte dieser Mann nichts als Häme und Spott für ihn übrig gehabt. Warum sollte es diesmal anders sein?

Amon drückte seine Hand. »Wird schon alles gut gehen, vertrau mir.«

In diesem Moment waren von außerhalb der Mauern laute Motorengeräusche zu hören. Die schweren Holztüren wurden geöffnet, und herein fuhr die bewaffnete Eskorte des dritten Inquisitors der Heiligen Stadt, Marcus Capistranus. Der hagere Mann war in eine scharlachrote Robe gekleidet und hielt den traditionellen Bußstab in seiner Hand: eine Eisenstange mit Stacheldraht, das Symbol der Dornenkrone. Sein Gesicht wurde von einer weit überhängenden Kapuze verdeckt. Das Fahrzeug - ein schwarzer Geländewagen mit Überrollbügel - wurde von vier Männern der Leibgarde flankiert, die vermummt und behelmt auf ihren Motorrädern saßen. Keiner von ihnen maß unter einem Meter neunzig. Ihnen folgte ein verrosteter, heruntergekommener Lastwagen, dessen Achsen auf der holperigen Strecke furchtbare Geräusche von sich gaben.

In eine Wolke aus Staub und Abgasen gehüllt, fuhr der Konvoi in den Hof und parkte nahe den Vorratshäusern. Es dauerte eine Weile, bis Lärm und Gestank verflogen waren, dann verließ der Inquisitor das Fahrzeug. Mit insektengleicher Langsamkeit stieg er aus und ging, den Stab fest in der Hand haltend, auf sie zu.

Als er beim Abt eintraf, fiel dieser vor ihm auf die Knie. Der Inquisitor streckte seine Hand aus, damit der Abt den Siegelring mit seinen Lippen berühren konnte. Alle hielten ihre Köpfe gesenkt. David bemerkte, dass das Kirchenoberhaupt den alten Mann länger als sonst knien ließ. Jeder wusste, was für eine Prozedur das für den Abt war. Benedikt war 82 Jahre alt und litt unter Gicht. Sein schmerzerfülltes Keuchen drang bis zu ihnen herüber.

Die Ernte war nicht gut ausgefallen. Ratten hatten einen Großteil der Gemüse- und Getreidevorräte vernichtet. Der Inquisitor wusste das und ließ den Abt dafür leiden. Nach schier endlosen Minuten erlöste er ihn von seiner Marter und half ihm auf die Füße. Sein Gesicht lag noch immer im Schatten.

»Dürfen wir für diese Nacht um Obdach und Verköstigung bitten?« Die Stimme war tief und kraftvoll. Die Stimme eines Mannes, der es gewohnt war, Befehle zu erteilen.

»Es ist uns eine Ehre«, erwiderte der Abt. »Eure Gemächer sind hergerichtet. Ihr möchtet Euch sicher ausruhen nach der beschwerlichen Fahrt.«

»Keineswegs«, sagte der Inquisitor. »Die Reise war ausgesprochen angenehm. Keine Plünderer, Wolfshunde oder sonstige Unannehmlichkeiten. Wenn es Euch nichts ausmacht, würde ich gerne sofort mit der Inspektion und der Prüfung der Bücher beginnen. Bis Vesper sind es noch gut zwei Stunden, und die Zeit ist knapp.«

Benedikt nickte. »Dann folgt mir bitte. Der Cellerar hat die Bücher bereits vorbereitet.«

Der Vespergottesdienst ging zu Ende, und die Mönche betraten mit gesenkten Köpfen das Refektorium. David war auf Wunsch des Inquisitors dem Küchenmeister zugeteilt worden, um ihm bei den Vorbereitungen für das Abendessen zu helfen. Der hohe Besuch hatte ausdrücklich darauf bestanden, dass David an diesem Abend bediente, und das konnte man nicht einfach ignorieren. Trotzdem geisterte die Frage in Davids Kopf herum, während er den Nudelteig mit einem Wellholz bearbeitete. Warum er? Was wollte der Inquisitor von ihm? Der Küchenmeister verfügte über genügend eigenes Personal. Nicht, dass David etwas gegen die Arbeit einzuwenden hätte. Er liebte die Küche. Überall wurde emsig geschnippelt und gehobelt. Es würde Gemüseauflauf geben, dazu Salat und Maultaschen sowie frisches Brot aus dem klostereigenen Backhaus. Gewürze wie Petersilie, Thymian, Rosmarin und Salbei lagen in geflochtenen Körben bereit, außerdem Knoblauch und Pfeffer, der in diesen Tagen schwer zu bekommen war. Auf dem Herd köchelte bereits der Sud, in dem das Gemüse kurz blanchiert wurde, ehe es zusammen mit dem Teig in die Backröhre wanderte. Die Luft war erfüllt von köstlichen Gerüchen. David spürte, wie ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Trotzdem war es seltsam, dass er hier war. Vermutlich war es reine Schikane. Der Inquisitor hasste ihn und warf ihm Steine in den Weg, wo immer er konnte.

Während er den ausgerollten Nudelteig in gleichmäßige Rechtecke schnitt, kamen ihm die Worte in den Sinn, die der hohe Besucher vorhin während seiner Vesperpredigt gesprochen hatte:

Es umwanden mich die Stricke des Todes,

die Schlingen der Unterwelt fingen mich ein,

ich war versunken in Elend und Angst.

Da rief ich an den Namen des Herrn.

Warum ausgerechnet dieser Psalm? Psalm 114 war von allen der Bedrohlichste. War die Lage wirklich so ernst?

»Was machst du denn, schläfst du?«

Die dröhnende Stimme ließ ihn auffahren. Meister Ignatius war ein übergewichtiger Mann Mitte 50, dem man ansah, dass er seine Aufgabe als Küchenchef ernst nahm. Seine roten Wangen und sein herzhaftes Lachen wurden von allen geschätzt, sein cholerisches Temperament jedoch war gefürchtet. Wer sich nicht sputete, musste mit drakonischen Strafen rechnen. Von einem tönernen Wurfgeschoss getroffen zu werden gehörte da noch zu den geringeren Übeln.

»Nein, Herr«, beeilte David sich zu versichern. »Ich habe nur überlegt, welchen Wein wir dem Inquisitor anbieten sollen. Vom '71er Domkastell ist kaum noch etwas übrig.«

»Was sagst du?« Der besorgte Blick des Küchenmeisters signalisierte David, dass er das richtige Stichwort geliefert hatte. Wein war bei Meister Ignatius immer ein gutes Thema.

David nickte. »Ich habe den Messstab ins Fass gehalten. Es sind nur noch ungefähr acht bis neun Liter.«

Der Küchenmeister wirkte erschrocken. Es dauerte einen Moment, dann sagte er: »Na gut. Dann muss es halt der '76er sein. Marcus wird den Unterschied eh nicht merken. Er versteht von Wein so wenig wie ein Schwein vom Kälberkriegen. Acht bis neun Liter sagst du?«

»Ja, Herr.«

»Verdammt.« Ignatius machte einen Gesichtsausdruck, als wäre jemand gestorben. »Ich hatte gehofft, dass er länger reichen würde. So ein edles Tröpfchen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, sagt man nicht so?«

David grinste. Jeder im Kloster wusste, dass der Küchenmeister an dem niedrigen Pegelstand selbst nicht ganz unschuldig war. Die rote, großporige Nase verriet ihn.

»Beeil' dich und füll' rasch die Karaffen auf. Die anderen sollen inzwischen Käse und Brot auftragen.«

David beeilte sich, den Wünschen von Meister Ignatius nachzukommen. Er war verwundert, wie offenherzig der Küchenmeister über Marcus Capistranus sprach. Unter den einfachen Mönchen wurde der Name des Inquisitors nur im Flüsterton genannt. Es hieß, er sei früher Mitglied der Heiligen Lanze gewesen. Bei einem seiner Raubzüge sei er von den Hexen gefangen und in ein Haus gesperrt worden, bei dem man alle Türen und Fenster verrammelt hatte. Dann war das Haus in Brand gesteckt worden. Nur durch ein Wunder war er der Flammenhölle entkommen. Er selbst behauptete, der Erzengel Michael habe ihm geholfen; andere sprachen davon, eine mitleidige Seele habe sich seiner erbarmt und die Tür geöffnet. Nachdem er genesen war - was über ein halbes Jahr gedauert hatte -, wurde er zum Anführer der Heiligen Lanze und später zum Inquisitor gewählt. Seine Karriere war beispiellos, genau wie seine Härte.

David betrat den Keller und steuerte auf das Fass mit dem 76er Domkastell zu. Die Fackeln warfen zuckende Schatten gegen die Wände. Der säuerliche Geruch von Wein durchströmte das kühle Steingewölbe. Von der Decke tropfte Wasser.

Rasch füllte David die Karaffen, dann beeilte er sich, ins Refektorium zu kommen.

Der Abt und der Inquisitor saßen am Kopfende der langen Tafel und sprachen leise miteinander. Ein junger Mönch hielt derweil eine Lesung von der Kanzel herab.

»Seid fest und lasst euch nicht erschüttern und schreitet fort im Werk des Herrn. Seid gewiss: Eure Mühe im Herrn ist nicht vergebens.«

Die Stimme flog wie ein Vogel über die versammelte Gemeinde.

David beeilte sich, die Krüge zu verteilen, und machte sich anschließend daran, dem Abt und dem Inquisitor einzuschenken. Die vier Mitglieder der Leibgarde rechts und links bedachten ihn mit abfälligen Blicken. Als er sich dem Abt und dem Inquisitor auf Hörweite genähert hatte, konnte er vernehmen, dass dort leise gesprochen wurde.

»Ich werde euch morgen wieder verlassen«, sagte Marcus Capistranus. »Meine Arbeit hier ist erledigt.«

Benedikts buschige Brauen wanderten nach oben. »Morgen schon?«

Hörte David da einen Anflug von Erleichterung?

»Ich dachte, Ihr würdet uns ein paar Tage beehren.«

»Leider nein. Im Norden der Stadt ist im Zuge der Rattenplage noch eine Seuche ausgebrochen. Wir wissen noch nicht, was es ist, nur, dass sie mit erschreckender Schnelligkeit um sich greift. Wir haben alle Hände voll zu tun, die Herde unter Kontrolle zu halten.«

»Was ist mit Medikamenten?«

Der Inquisitor schüttelte den Kopf. »Die Vorräte sind streng rationiert. Wir müssen weiter denken als bis zum nächsten Winter. Es sind schwierige Zeiten, Bruder Benedikt, das wisst Ihr selbst. Jeder von uns muss seinen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. Doch mit dem Segen des Herrn werden wir auch diese Prüfung überstehen.«

Davids Hand zitterte ein wenig, als er bei den beiden Männern ankam. Der Inquisitor war nur noch eine Armlänge entfernt. Er durfte sich jetzt nichts anmerken lassen. Vorsichtig schenkte er ihm Wein ein. Der Kelch war erst zur Hälfte gefüllt, als plötzlich eine Hand aus der Kutte hervorschoss und seinen Arm umspannte. Die Finger waren dürr, und die Haut auf der Oberseite wies schreckliche Narben auf. Der Inquisitor schlug die Kapuze zurück. »Nervös, mein junger Novize?«

David versuchte, ruhig zu bleiben. »Ja, Herr.«

Er wusste um die schweren Verbrennungen von Marcus Capistranus. Die rechte Gesichtshälfte sah aus, als bestünde sie aus geschmolzenem Glas. Von der Nase war nur ein kleiner Knorpelrest übrig geblieben, und statt eines Auges war da nur eine dunkle Höhle.

Ein schiefes Lächeln umspielte die Lippen des Würdenträges. »Warum zitterst du so, mangelt es dir an Kraft? Zu wenig körperliche Arbeit, vielleicht? Die Abschrift von Büchern und Dokumenten scheint deinen Körper geschwächt zu haben.« Er stieß ein trockenes Lachen aus. »Vielleicht sollte ich dich dauerhaft dem Küchenmeister zuteilen. Wassereimer zu schleppen wäre dir sicher zuträglicher als diese staubigen Bücher.«

»Mir gefällt die Bibliothek, Euer Eminenz«, stammelte David. »Ich habe mir gewünscht, dort arbeiten zu dürfen.«

Der Inquisitor blickte den Abt überrascht an. »Er hat es sich gewünscht?« Seine Stimme triefte vor Hohn. »Ist das hier ein Wunschkonzert, in dem jeder machen darf, was er will?«

»Natürlich nicht«, beeilte sich Benedikt zu versichern. »David ist uns aufgefallen, weil er eine gewisse Belesenheit und Interesse an Büchern gezeigt hat. Außerdem besitzt er eine schöne Handschrift. Und was den fehlenden Tribut betrifft, so werden wir all unsere Energie darauf verwenden, ihn Euch so bald wie möglich zurückzuzahlen.«

»Eure Quartalszahlen sind miserabel«, sagte der Inquisitor. »Ich weiß, dass Ihr eine Rattenplage hattet, doch das kann keine Ausrede sein. Die anderen Klöster hatten ähnliche Probleme. Sie haben das Fehlen der Erträge durch intensive Landernten kompensiert und waren so trotzdem in der Lage, der Kirche ihren Tribut zu zahlen. Vielleicht solltet Ihr in eurem Kloster eine strengere Hand walten lassen.«

Benedikt sandte einen kurzen, warnenden Blick in Davids Richtung, dann nickte er. »Wie Ihr wünscht.«

Der Inquisitor nahm die Entschuldigung mit einem knappen Nicken zur Kenntnis. Sein Blick war auf den Dornenstab gerichtet. »Bücher sind eine gefährliche Sache«, sagte er. »Sie bringen Menschen auf dumme Ideen. Nicht umsonst wurden die meisten von ihnen in den Dunklen Jahren vernichtet. Das einzige Buch, das ich lese - abgesehen von der Heiligen Schrift - ist das Malleus Maleficarum, auch bekannt unter dem Namen Hexenhammer.« Er hob seinen Blick. »Wie ist es um deine Kenntnis darüber bestellt, Junge?«

David spürte, dass das eine Fangfrage war. Er stand immer noch da, die Karaffe in der Hand und den Kopf gesenkt. Verzweifelt rang er um eine passende Antwort. Doch Marcus schien keine zu erwarten. »Wenn es nach mir ginge, bräuchten wir keine anderen Bücher«, fuhr er fort. »Im Malleus Maleficarum finden sich alle Antworten, die wir benötigen. Besonders die, die den Umgang mit den Hexen beschreiben. Verflucht seien ihre deformierten Leiber.«

»Ein wichtiges Werk, da muss ich Euch recht geben«, sagte Benedikt und deutete David mit einer knappen Handbewegung an, er möge den Krug abstellen und sich rasch entfernen. »Doch es gibt noch andere Bücher, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. Wir fangen erst langsam an zu verstehen, was in den Dunklen Jahren wirklich geschehen ist. Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, wenn wir nicht …«

»Papperlapapp«, unterbrach ihn der Inquisitor. »Vergangenheit.« Er spuckte das Wort regelrecht aus. »Es ist die Gegenwart, die uns zu interessieren hat, und die sieht nicht gerade rosig aus. Schafft mir den Tribut heran, dann will ich über die Verzögerung hinwegsehen.« Mit einem Seufzen richtete er sich auf. »Kommen wir zu angenehmeren Dingen.« Sein Blick wanderte hinüber zu Amon und seinen Freunden. »Selbst in dunkelster Nacht scheint immer noch ein Stern am Himmel. Und so ist es mir eine besondere Freude und Ehre, das Werk einiger Ordensbrüder aus dieser Gemeinschaft lobend hervorzuheben. Seit ihrem Bestehen hat die Heilige Lanze stets dafür gesorgt, dass die Bedrohung aus dem Grenzland nicht überhandnimmt. Ihre Mitglieder haben bei ihrem Blut geschworen, die Heilige Stadt vor Übergriffen zu schützen und die Macht des Weibes zu begrenzen.« Er warf einen scharfen Blick in die Runde. »Wir alle wissen, dass Nahrungsmittel im Umkreis der Stadt nur begrenzt verfügbar sind. Die Feldzüge der Heiligen Lanze sichern den Fortbestand unseres Ordens. Eine höchst ehrbare Aufgabe also, der sich Bruder Amon und seine Mitstreiter angenommen haben. Auch wenn Anzahl und Intensität noch verbesserungswürdig sind, so darf ich doch voller Stolz verkünden, dass es für diese jungen Brüder der 50. Einsatz war. 50 Landernten, das bedeutet 50-mal Getreide, 50-mal Fleisch und 50-mal Milch. Für eure Treue zur Kirche, euren selbstlosen Einsatz und eure Tapferkeit vor dem Feind darf ich euch deshalb heute das Abzeichen unseres Ordens verleihen: Die schwarze Kathedrale. Tretet vor, meine Brüder.«

Räuspern und Stühlerücken durchdrangen den Raum. Amon und seine Freunde standen auf und schritten mit strahlenden Gesichtern auf den Inquisitor zu. Als Amon an David vorbeiging, berührte er ihn kurz mit der Hand. David wusste, welch großer Moment dies für seinen Freund war, und er freute sich für ihn.

Die sechs Männer standen vor dem Inquisitor und ließen sich von ihm die Nadel ans Schultertuch stecken. Marcus hieß sie die rechte Hand auszustrecken. Er nahm seinen Stab und fuhr mit einer beinahe zärtlichen Bewegung über die helle Haut. Blut trat hervor. Die sechs Männer kreuzten ihre Arme, und der Inquisitor ließ ein weißes Stück Stoff darauf fallen. Das grobe Leinengewebe färbte sich rot.

»Jetzt kniet nieder und sprecht die Worte unseres Ordens:

Wir wenigen, wir glücklichen wenigen, wir Schar von Brüdern. Wer heute sein Blut mit mir vergießt, soll mein Bruder sein. Denn Männer, ich rufe euch zu: Wenn es eine Sünde ist, Ehre zu erstreben, bin ich die sündigste Seele, die je gelebt hat.«

Die jungen Männer wiederholten die Worte, und der Inquisitor lächelte grimmig. »Tragt eure Nadeln wie eure Narben: mit Stolz und Würde. Auf dass die Wunden, die unserem Herren geschlagen wurden, in euch weiterleben.« Er stand auf. »Und nun erhebt euch, Ritter der Heiligen Lanze. Schwört, dass ihr euch den blutigen Krieg auf eure Waffen geschrieben habt und dass ihr die verderbte Brut in den wilden Landen bekämpfen werdet, wo immer sie euch begegnet.«

»Wir schwören!«

Die Mönche applaudierten. Einige gingen nach vorne und klopften den Männern auf die Schultern. David bemerkte, dass sein Meister, Bibliothekar Stephan, nicht unter den Gratulanten war.

3

Es war Abend, als Juna den Wall erreichte. Die Luft ließ ihren Atem zu kleinen Nebelschleiern kondensieren. Ein schneidender Wind von Norden scheuchte die letzten Wolken über den Himmel. Die Juninächte waren kühl dieses Jahr. Vor ihr ragte undeutlich das große Tor auf. Die Dunkelheit trug Geräusche über weite Entfernungen. Sie hörte den Hufschlag von Eseln und Maultieren sowie verhaltene Stimmen. Die Wachen waren also bereits auf sie aufmerksam geworden.

»Halt, stehen bleiben!« Eine Stimme von rechts.

Juna zog am Zügel und brachte den Schecken zum Stehen. Sie wusste, dass tödliche Waffen auf sie gerichtet waren.

»Wer seid Ihr und was wollt Ihr?«

»Ich bin es, Juna, Tochter der Arkana. Ich komme mit einer dringenden Botschaft für die Hohepriesterin.«

Eine kräftige Frau in Rüstung trat aus dem Schatten. Es war Kendra, eine der Drillingsschwestern vom Stelkinghof. Ihr breites Gesicht leuchtete wie ein weißer Fleck in der Dunkelheit. Als sie näher trat, streckte sie den Arm aus und packte Junas Zügel. »Ich grüße dich, Juna. So spät noch unterwegs?«

»Es ging nicht anders. Ich bin viele Stunden geritten und komme mit einer dringenden Botschaft.«

»Die Hohepriesterin, hm?« Kendra blickte zweifelnd. »Ob deine Mutter dich so spät noch empfangen wird? Na egal, geht mich ja nichts an. Aber das nächste Mal nimm lieber ein Horn mit und kündige dich rechtzeitig an. Könnte sonst sein, dass dich ein verirrter Pfeil trifft. Öffnet das Tor!«

Vier Kriegerinnen traten aus den Schatten und machten sich an dem schweren Holztor zu schaffen. Mit dumpfem Dröhnen schwenkte einer der Flügel zur Seite.

»Ich danke dir, Kendra, und gute Nacht.«

»Gute Nacht.« Die Wachfrau ließ die Zügel los und gab dem Pferd einen Klaps. Juna nickte den Wachen zu, dann ritt sie an ihnen vorüber.

Hinter den Bäumen war ein gelber Vollmond aufgegangen und warf lange Schatten über das Gras. Hoch oben am Firmament prangte Venus, der Abendstern. Juna lächelte. Glânmor bei Nacht, das war ein Anblick, den man nicht so schnell vergaß.

Die Hauptstadt des Reiches war in die Hänge eines weitläufigen Kraters gebaut, in dessen Mitte sich ein kreisrunder See befand. Früher musste es ein gewaltiger Vulkan gewesen sein, doch das war lange her. Aus den Fluten ragte der Kegel eines zweiten, kleineren Vulkans empor, auf dessen Spitze die Altvorderen den Tempel der drei Göttinnen erbaut hatten. Dies war das Zentrum der Stadt: der heilige Berg Mâlmot, in dessen Inneren uralte Gänge existierten und aus dessen Flanken warme Quellen sprudelten.

Seit den Dunklen Jahren - wie der große Zusammenbruch vor 65 Jahren genannt wurde - hatte sich hier, in der Abgeschiedenheit der wilden Lande, eine starke Glaubensgemeinschaft gebildet. Während die Männer in den Ruinen der alten Städte hausten, hatten sich die Frauen aufs Land zurückgezogen und ein neues Leben aufgebaut. Ein Leben, das auf den Vorgaben der Natur und auf vollkommene Harmonie gründete; ein Leben, in dem das Prinzip des ursächlich Weiblichen seine höchste Vervollkommnung fand. Der Glaube an einen weiblichen Schöpfungsmythos bot den Frauen viele Antworten auf die Fragen des täglichen Lebens, auf die Frage nach Aussaat und Ernte und nach der Verbindung zwischen Mensch und Natur. Nach all den Jahren des Schmerzes und Verlustes hungerten die Frauen nach Spiritualität. Sie hatten eingesehen, dass die Menschen der Neuzeit einem Irrglauben aufgesessen waren, als sie meinten, Forschung und Technik könnten ihre Probleme lösen. Was es ihnen gebracht hatte, daran erinnerten sich nur noch die Altvorderen. Es wurde kaum darüber gesprochen, aber es musste schrecklich gewesen sein. Der Tempel war mehr als nur ein Gotteshaus. Er war ein Symbol für den Neuanfang. Rund um die Uhr brannten Fackeln in seiner Nähe und ließen das Gebäude wie einen Hoffnungsschimmer erscheinen, der über das Land strahlte.

In den Häusern rings um den See brannten noch Feuer. Durch die Fenster waren flackernde Lichter zu sehen, und der Geruch von Gebratenem hing in der Luft. Verhaltenes Stimmengewirr war zu hören, hin und wieder ein Lachen.

Juna ritt an der Schmiede und den Webereien vorbei und stieg dann ab. Das Pferd war am Ende seiner Kräfte.

»Ho, mein Guter.« Sie klopfte dem Schecken auf den Hals. »Du darfst dich jetzt ausruhen, du hast für heute genug geleistet.« Sie führte das Pferd zu den Stallungen, wo Futter, Wasser und eine Unterkunft warteten. Sie brauchte nicht mal zu läuten. Es kam sofort jemand heraus und nahm sich ihres treuen Begleiters an. Die Pferde der Brigantinnen wurden mit besonderer Sorgfalt gepflegt. Juna hängte die Waffen an den Haken, schnappte ihre persönlichen Sachen und machte sich auf den Weg zum Tempel.

Die Insel war über drei Stege erreichbar, die vom Rand des Sees über das Wasser erbaut waren. Jeder der drei Stadtteile hatte einen eigenen Zugang, damit es keine Verzögerungen gab, wenn das Horn zum Gebet rief.

Junas Gang war steif. Vier Stunden auf dem Rücken eines Pferdes, das war selbst für eine geübte Reiterin wie sie kein Pappenstiel. Sie sehnte sich nach etwas zu essen und einem Bett. Ihre Gefährtin war im Haus der Heilung beschäftigt und schlief vermutlich längst. Gwens Tag begann um halb vier in der Früh, sie würde jedoch sicher nichts dagegen haben, wenn sie sich später noch ein paar Stunden an sie ankuschelte.

Juna erreichte den Steg und betrat ihn.

Ein feiner Schwefelgeruch lag über dem See, Zeugnis für die feurige Seele des Berges. Der letzte Ausbruch lag lange zurück. Vielleicht würde er irgendwann einmal wieder ausbrechen, doch ob es dann noch Menschen gab, das wussten nur die Götter. Der untere Teil der Insel war in Dunkelheit gehüllt. Mächtige Weiden flankierten das Ufer und ließen ihre Äste ins Wasser hängen. Weiter oben schimmerte das Licht der immerwährenden Fackeln zwischen den Buchen und Eichen hindurch, die den Tempel umrahmten. Die Halle selbst ragte wie eine Klippe hinaus in den Nachthimmel. Ein spitzgiebeliges Dach mit einem Turm, von dem aus man weit hinaus ins Land schauen konnte. Säulen aus geschnitzten Eichenstämmen säumten den Eingang, während darüber - in einer Art Fries - eine Gruppe aus drei Skulpturen über das Wohl der Menschen wachte: Ambeth, Borbeth und Wilbeth, die Göttinnen der Fruchtbarkeit, der Heilung und des Lichts.

Wie immer, wenn Juna am Rand des Sees stand und zum Tempelberg hinüberblickte, kam sie sich klein und unbedeutend vor. Die Fischerinnen sagten, an klaren Tagen könne man tief unten im Wasser die Mauern einer versunkenen Stadt sehen, doch Juna hielt das eher für Felsen und Spalten.

Die Balken knarrten unter ihren Füßen. Der See glänzte schwarz wie Obsidian, auf dem sich der Mond spiegelte. Am anderen Ufer war Bewegung zu erkennen. Der Tempel wurde streng bewacht. Niemand kam hier unbemerkt hinein.

»Wer da?«

»Ich bin es, Juna, Tochter der Arkana. Ich komme mit einer dringenden Botschaft«, wiederholte sie ihren Satz.

Silbrig schimmernde Waffen wurden gesenkt, eine Fackel flammte auf. »Juna?«

Es war Brianna, die Oberste ihres Ordens. Das Feuer ließ ihr hartes, ausgemergeltes Gesicht noch kantiger erscheinen.

»Was tust du hier? Wir haben dich nicht vor übermorgen zurückerwartet.«

»Ich muss zur Hohepriesterin.«

»Ausgeschlossen.«

»Denkst du, ich hätte den weiten Weg auf mich genommen, wenn es nicht wirklich wichtig wäre?«

Brianna blickte skeptisch. »Arkana hat sich bereits in ihre Privatgemächer zurückgezogen. Du wirst heute nicht mehr zu ihr können.«

»Lass es mich doch wenigstens versuchen.« Juna ballte ihre Fäuste. Sie war müde, und Hunger hatte sie auch. »Ich bin nicht so lange geritten, um jetzt abgewiesen zu werden. Lass mich vorbei, oder ich muss mir den Weg freikämpfen.« Sie ließ den Umhang zur Seite gleiten und legte ihre Hand auf das Schwert.

Brianna sah sie einen Moment lang ungläubig an, dann lachte sie. »Kämpfen willst du?«, fragte sie. »Na, das lob ich mir. So viel Hartnäckigkeit soll belohnt werden.« Sie winkte Juna zu. »Komm mit. Aber versprechen kann ich dir nichts.«

Gemeinsam machten sie sich auf den Weg.

Der Anstieg war steil. Fünfmal 25 Stufen führten über Terrassen empor, vorbei an uralten Bäumen, stillen Tümpeln und plätschernden Bächlein. Unter normalen Umständen kein Problem, doch heute fiel Juna der Aufstieg schwer. Als sie an der Tempelpforte ankam, rang sie nach Atem. Brianna klopfte an die Tür und wartete. Es dauerte eine Weile, dann waren von innen Geräusche zu hören. Der Riegel wurde zurückgezogen und die Tür einen Spalt weit geöffnet. Verhaltenes Gemurmel war zu hören. Brianna wechselte einige Worte mit einer Person im Inneren. Dann ging die Tür weiter auf.

Zoe, die Dienerin Arkanas, erschien an der Tür. Sie kam heraus und warf einen Blick auf Juna.

»Was willst du?«

»Ich muss zu meiner Mutter«, keuchte Juna. »Ich habe eine wichtige Botschaft für sie.«

»So schmutzig wie du bist, gehst du nirgendwohin.« Mit gerümpfter Nase fügte sie hinzu: »Du riechst.«

»Dann mach mir ein Bad und richte mir ein paar frische Kleider her. Und wenn du schon dabei bist, etwas zu essen brauche ich auch.«

Zoe schien einen Moment mit sich zu ringen, dann nickte sie. »Es ist zwar gegen alle Regeln, aber bei dir werde ich eine Ausnahme machen. Die Hohepriesterin ist noch nicht zu Bett gegangen, also komm herein. Ich werde alles für ein Treffen vorbereiten.«

Eine halbe Stunde später saß Juna frisch gebadet und gesalbt in einer Seitenkammer des Tempels am Tisch und langte herzhaft zu. Mit einem Heißhunger, wie sie ihn lange nicht mehr verspürt hatte, stürzte sie sich auf das Brot, den Käse und das Wasser und schlang, bis nichts mehr übrig war. Sie hatte ihre Rüstung abgelegt und trug stattdessen ein langes Gewand aus hellem Leinen. Ein Gewebe, so dünn, dass es beinahe durchscheinend war. Am Kragen und an den Schultern war es mit schwarzen und goldenen Applikationen versehen. Zusammengehalten wurde es von einer Spange aus Silber, verziert mit einem Mondstein.

Sie hatte gerade die letzten Krümel verspeist, als die Tür aufging. Arkana war trotz ihrer 42 Jahre immer noch eine sehr attraktive Frau. Sie trug ein langes lavendelfarbenes Kleid, das mit Hunderten kleiner goldener Runen verziert war. Ihre langen blonden Haare waren zu einem Zopf geflochten. Auf ihrem Kopf ruhte ein goldener Stirnreif, auf dem symbolisierte Blätter und Früchte zu erkennen waren. Ihre Augen waren dunkel geschminkt, was die Farbe der Iris - ein strahlendes Grün - noch besser zur Geltung brachte. Auch wenn Juna der Meinung war, dass sie nicht viel von ihrer Mutter geerbt hatte, so war doch zumindest ihre Augenfarbe gleich.

Als Arkana sie erblickte, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. »Dann ist es also wahr. Ich konnte es kaum glauben, als Zoe mir erzählte, du seist zurückgekehrt. Komm, lass dich anschauen.«

Juna stand auf und ging auf ihre Mutter zu. Einen Meter vor ihr blieb sie stehen und ließ sich auf die Knie sinken. Sie breitete die Arme in der rituellen Demutsgeste aus und neigte den Kopf auf den Boden. »Seid gegrüßt, Mutter der Fruchtbarkeit, der Heilung und des Lichts.«

»Steh auf Juna. Wir können auf die Formalitäten verzichten. Wie geht es dir? Hat Zoe dir etwas zu essen gebracht?«

»Alles bestens, Mutter. Ich bringe wichtige Nachrichten aus dem Norden. Können wir reden?«

Arkana überlegte kurz, dann sagte sie: »Am besten wir unterhalten uns in meinen Privaträumen. Da sind wir ungestört. Folge mir.«

Das Innere des Tempels war überwältigend. Unzählige Geweihe und Hörner hingen an schwarzgefärbten Balken hoch über ihren Köpfen. Zweimal sechzehn Säulen trugen die Konstruktion und wurden von sanften Ölfeuern beleuchtet. Schwarze Schatten zuckten über die Wände. Am Kopfende des Saals standen drei überlebensgroße Statuen. Wilbeth, das Licht, die mit ihrem Spinnrad den Lebensfaden spann, Ambeth, die ihn zu Stoff webte, und Borbeth, die ihn wieder abschnitt, als Sinnbild des Todes: die höchsten Gottheiten, die es in Glânmor gab. In ihren Händen lagen die Symbole Spinnrad, Kelch und Turm, der das Tor zur Anderswelt verkörperte. Die drei Göttinnen waren aus Holz und Lehm geformt und mit weißer, roter und schwarzer Farbe bemalt. Der Geruch von verbranntem Harz und anderen Essenzen hing in der Luft. Juna berührte ihre Stirn mit den Fingern und neigte den Kopf. Arkana steuerte auf eine Tür links von ihnen zu, und Juna musste sich beeilen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Schlagartig wurde es wärmer. Schwefelgeruch lag in der Luft. Sie hatten das Allerheiligste betreten.

Juna erinnerte sich, dass sie als kleines Kind zum ersten Mal hier gewesen war, damals nicht älter als vier oder fünf. Es war üblich, die Kinder kurz nach der Geburt in die Obhut der Hebammen zu geben, die sie aufzogen und unterrichteten. Im Schulgebäude erlernten die Kinder alles, was für ihren Stand nötig war. Normalerweise durften die Kinder ihre Mütter regelmäßig besuchen, doch bei Juna war das anders. Als Tochter der Hohepriesterin galten für sie nicht die gleichen Gesetze und Anordnungen wie für all die anderen Mädchen ihres Alters. Nur wenige Male war es ihr vergönnt gewesen, Arkanas Privatgemächer zu betreten. Damals waren ihr die Gänge und Gewölbe unermesslich groß vorgekommen, doch jetzt schienen sie auf ein normales Maß geschrumpft. Trotzdem blieb das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun.

Arkana ging ein paar Treppenstufen nach unten und schwenkte dann nach rechts. Vor einer mit dunklen Schmiedearbeiten verzierten Tür blieb sie stehen. »Da wären wir. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass wir so weit laufen mussten, aber ich fühle mich einfach wohler hier. Außerdem ist es so lange her, dass du mich das letzte Mal besucht hast.« Sie zog einen Schlüssel aus der Tasche und schloss auf. »Tritt näher, mein Kind.«

Der Raum war anders als in allen übrigen Häusern Glânmors. Es standen keine Götterstatuen, Tiergeweihe oder Opfergaben herum, stattdessen gab es Bücher, weiche Stoffe und sanfte Musik. Einige der Regale enthielten Gegenstände, die aus der Zeit vor den Dunklen Jahren stammten. Kleine, eckige Objekte, auf denen Ziffern und mathematische Symbole abgebildet waren. Dünne, längliche Gebilde mit einer spiegelnden Oberfläche und einem Tastenfeld sowie runde Scheiben aus Plastik, die ein Loch in der Mitte besaßen und spiegelten, wenn man sie gegen das Licht hielt. Es gab seltsame Kästen mit einem Innenleben aus Drähten und Metall, große flache Bildschirme, auf deren schwarzen Oberflächen man sein eigenes Spiegelbild betrachten konnte, und Metallkästen mit runden Fenstern in der Mitte, hinter denen sich Metalltrommeln drehten. Die meisten Dinge blieben für Juna ein einziges Rätsel, weil das Wissen darüber im höchsten Maße lückenhaft war, aber manche waren ihr bekannt. Zum Beispiel Uhren, Schlüssel, Geldmünzen und Schmuck. Die gab es noch genauso wie vor dem Zusammenbruch. Natürlich war das meiste den Flammen zum Opfer gefallen, aber in den zerstörten Städten konnte man immer noch einiges finden. Meistens Dinge, die so alt waren, dass Juna sich nicht mehr den Kopf darüber zerbrach, wozu sie einst gedient haben mochten.

Warum bewahrte Mutter dieses Zeug auf?

Kopfschüttelnd trat Juna ans Fenster und blickte in die Nacht hinaus. Von hier oben hatte man einen wunderbaren Blick über den See und die Stadt. Der Mond tauchte das Land in silbriges Licht. In der Nähe des Sees entdeckte sie Gwens Haus. Die Lichter waren erloschen, und aus dem Schornstein stieg ein dünner Rauchfaden. Plötzlich zuckte sie zusammen. Sie glaubte, ein Geräusch aus einem der angrenzenden Zimmer gehört zu haben.

»Ist hier noch jemand?«

»Natürlich nicht«, antwortete Arkana. »Ich bin allein. Dieser Teil des Gebäudes ist Außenstehenden verwehrt, das weißt du doch. Vermutlich war es meine Katze, die sich hier irgendwo versteckt. Darf ich dir etwas zu trinken anbieten? Einen Wein vielleicht?«

Juna schüttelte den Kopf. Dass die Hohepriesterin sie bewirten wollte, erschien ihr irgendwie unpassend. »Ich habe wichtige Neuigkeiten, Mutter. Ich komme direkt aus Ingran, einer kleinen Ortschaft im Nordosten.«

»Ich kenne Ingran. Eine nette kleine Kommune. Sie wird von einer Frau namens Megan geführt, habe ich recht?«

Juna nickte. »Ihr Dorf wurde angegriffen, heute Morgen. Ich kam leider zu spät.«

»Sprichst du von der Landernte? Ja, die haben leider in letzter Zeit zugenommen. Ich hörte von einer Rattenplage in der Stadt.«

»Nein, Mutter, keine Landernte. Eine Plünderung. Sie haben alles genommen, was nicht niet- und nagelfest war, und dann den Tempel angezündet.«

»Haben sich die Frauen zur Wehr gesetzt?«

»Natürlich nicht. Sie haben sich gemäß den Vereinbarungen verhalten und das Gesetz beachtet. Trotzdem wurden sie wie Feinde behandelt.«

Arkana runzelte die Stirn. »Das ist ungewöhnlich. Hast du dem Hohen Rat schon davon berichtet?«

»Das werde ich morgen tun. Zuerst wollte ich mit dir darüber reden. Ich habe nämlich erfahren, dass ein weiterer Angriff bevorsteht. Megan sagte, man habe die Männer dabei belauscht, wie sie darüber sprachen, Alcmona anzugreifen.«

»Wann?«

»Noch in dieser Woche, spätestens Anfang der nächsten.«

Arkana schwieg. Sie entzündete ein Streichholz und ließ es in eine Schale mit Räucherwerk fallen. Wohlduftender Rauch stieg auf. »Alcmona.« Sie stocherte in der Glut herum. »Eine unserer ältesten und schönsten Gemeinden. Das sind wirklich schlimme Neuigkeiten.«

Juna nickte. »Ich werde dem Hohen Rat nahelegen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ich habe dabei auf deine Unterstützung gehofft.«

»So?« Arkana hob den Kopf. »Warum sollte ich das tun?«

»Na hör mal, Mutter. Wir wissen, was die Teufel vorhaben. Wir wissen wann, und wir wissen wo. Wir müssen uns rüsten und ihnen entsprechend begegnen. Die sollen ruhig noch einmal versuchen, einen unserer Tempel in Brand zu stecken.« Sie lächelte grimmig. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich schon auf eine solche Gelegenheit warte. Wir Brigantinnen wurden trainiert, um Angriffe abzuwehren, nicht um die Dorfbevölkerung zu trösten und Kindern die Tränen abzuwischen.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Wenn sie versuchen, dasselbe Spiel wie in Ingran zu spielen, werden sie ihr blaues Wunder erleben. Wir werden ihnen eine Lektion erteilen, die sie nicht so schnell vergessen werden.«

»Gewiss, das könntet ihr tun. Und ganz sicher wird der Hohe Rat seinen Segen dazu geben. Es gibt genug Stimmen dort, die laut nach Krieg schreien. Aber was wird das Ergebnis sein?« Arkana hielt ihre Tochter mit ihrem Blick gefangen. »Noch mehr Verwundete, noch mehr Tote? Hat es denn nicht schon genug Blutvergießen gegeben?«

Juna öffnete den Mund. Sie wusste, dass ihre Mutter kein Freund vorschneller Entschlüsse war, aber das konnte sie nicht akzeptieren. »Das Blutvergießen ist doch schon längst im Gange«, protestierte sie. »Und es sind nicht wir, die damit angefangen haben. Es sind die Soldaten der Heilige Lanze, diese Bluthunde des Inquisitors. Seit dieser Marcus Capistranus das Sagen hat, wird es mit jedem Jahr schlimmer. Sie plündern und brandschatzen, ohne sich an die Vereinbarungen zu halten. Und was ich von denen halte, das weißt du ja.«

»Ja, das weiß ich«, sagte Arkana. »Aber glaubst du, es wird besser, wenn wir uns auf eine Stufe mit ihnen stellen? Wenn mich meine Erfahrung eines gelehrt hat, dann dass Blut immer nur zu noch mehr Blut führt.«

»Das Unrecht muss bestraft werden«, sagte Juna. »Du hättest es sehen sollen, Mutter. Ein unbewaffnetes Dorf. Die Frauen verhöhnt und beschimpft, der Tempel in Brand gesteckt. Sie haben nicht mal Widerstand geleistet. So etwas dürfen wir nicht durchgehen lassen.«

Arkana stocherte gedankenversunken in dem Topf mit Räucherwerk herum. »Ich war nicht dabei«, sagte sie. »Kann sein, dass sie diesmal wirklich eine Grenze überschritten haben …«

»Ganz sicher haben sie das.«

Die Hohepriesterin seufzte. »Du magst es nicht verstehen, aber Männer und Frauen haben nach all den Jahren endlich so etwas wie einen Frieden erlangt. Einen sehr zerbrechlichen Frieden. Er kann ebenso schnell vorüber sein, wie er begonnen hat.«

Juna schnaubte. »Das nennst du Frieden? Ich nenne es eine Katastrophe. Die ständigen Plünderungen, die Demütigungen und die Vergewaltigungen …«

»Darbietungen«, unterbrach sie Arkana. »Die Frauen bieten sich den Männern freiwillig an, vergiss das nicht. Es ist unsere einzige Chance, Kinder zu bekommen. Nur so können wir das Überleben unserer Spezies gewährleisten. Wenn wir dieses Opfer nicht bringen, wird die Menschheit binnen weniger Jahre aussterben. Möchtest du das?«

»Natürlich nicht …«

»Ich habe unten in der Stadt zwei Gefangene, die auf ihre Hinrichtung warten. Zwei Landstreicher, die sich des Mordes an einer alten Frau schuldig gemacht haben. Ich werde sie in den nächsten Tagen dem Feuer überantworten, so will es das Gesetz. Doch was erreichen wir mit diesen Tötungen? Wird es deswegen nur einen Überfall weniger geben? Wird sich in den Köpfen der Männer dadurch nur ein Funken ändern? Wir haben uns schon so sehr mit der Situation abgefunden, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, wie es früher war, als Männer und Frauen noch zusammengelebt haben.«

Juna runzelte die Stirn. Was für eine absurde Vorstellung! Männer und Frauen. Das wäre wie Öl und Wasser. Schlimmer noch, wie Feuer und Benzin. Leicht entzündlich und hoch brennbar. Allein der Gedanke daran war völlig abwegig. »Was du da sagst, ist Ketzerei …«, murmelte sie.

Auf Arkanas Gesicht zeichnete sich ein feines Lächeln ab. »Ich bin die Hohepriesterin von Glânmor, vergiss das nicht. Es obliegt mir, zu entscheiden, was Ketzerei ist und was nicht.«

»Schon, aber …«

»Schau, Juna, du bist noch jung. Obwohl aus meinem Schoß geboren, wurdest du doch von einer Gemeinschaft aufgezogen, in der Männer keinen Platz haben. Du bist ein Spiegel unserer Gesellschaft, ich kann dir daraus keinen Vorwurf machen. Ich wünschte jedoch, ich hätte mehr Zeit mit dir verbringen können, dann hätte ich dir manches erklärt. Aber wir alle sind Gefangene unserer Bestimmung und können ihr nicht entfliehen. Das ist unser Fluch.«

»Was schlägst du vor«, fragte Juna. »Sollen wir die Sache auf sich beruhen lassen und nichts unternehmen?« Die Worte klangen bitter wie Galle. Arkana trat ans Fenster und blickte hinaus. Lange Zeit sagte sie nichts, dann drehte sie sich um. »Ich werde die Sache dem Hohen Rat persönlich vortragen«, sagte sie. »Er soll darüber entscheiden, was geschehen soll.«

»Gut«, erwiderte Juna zufrieden.

Arkana warf ihr einen strengen Blick zu. »Du wirst allerdings nicht dabei sein. Ich habe eine Aufgabe für dich. Vor wenigen Stunden ist ein Junge geboren worden. Britta von den Weberinnen hat ihn zur Welt gebracht. Ich gebe dir den Auftrag, ihn nach Norden zu bringen und im Kreis der Verlorenen abzulegen.«

»Aber das ist Aufgabe der Hebammen …«

»Kein Aber. Mein Entschluss steht fest. Melde dich bei mir, sobald du deine Aufgabe erledigt hast. Und jetzt geh, ich muss nachdenken.«

4

Zwei Tage später …

David beendete die Abschrift für den Abt und trocknete sie mit Löschpapier. Er faltete sie und legte sie ins Ablagefach zu den anderen Kopien. Das Papier musste mindestens eine Viertelstunde trocknen, ehe er es zum Prior bringen konnte. Zeit für eine kleine Pause. Er räumte seinen Arbeitsplatz auf, stellte die Fläschchen mit den Tinkturen zurück ins Regal und ging dann hinaus in den Klostergarten zu den Steinbänken. Grimaldi leistete ihm Gesellschaft. Er rollte sich ein paar Mal herzhaft herum und streckte dann seinen Bauch in die Sonne. Ein zufriedenes Brummen stieg aus seiner Kehle.

Der Inquisitor war abgereist. Alles ging wieder seinen normalen Gang. Die Mönche pflanzten Kräuter, harkten und jäteten. Andere waren draußen auf den Viehweiden und Getreidefeldern, und alle genossen die Sonne, die von einem wolkenlosen Himmel herabbrannte. Dieser Junimorgen war so schön, wie man ihn sich nur wünschen konnte. Die Luft war erfüllt vom Duft süßlicher Blumen und würziger Kräuter. David genoss die Wärme, den Wind und die leisen Geräusche. Eben sah er den Bruder Botanikus, wie er die Gießkanne über das Beet mit den Heilkräutern schwenkte. Da gediehen Huflattich, der den Husten lindert, Enzian gegen Verstopfungen, Holunder, dessen Rinde einen stärkenden Sud für die Leber ergab, sowie Wiesenknöterich gegen Durchfall. Daneben wuchsen Senf, Zwiebeln und Knoblauch, die nicht nur überaus wohlschmeckend waren, sondern auch verschiedene Gifte aus dem Körper zogen. David hatte vor einiger Zeit in der Bibliothek ein Buch über Heilpflanzen entdeckt und es dem überaus dankbaren Botaniker gezeigt, der daraufhin sofort damit begonnen hatte, diesen Pflanzen ein eigenes Beet zu widmen. In Zeiten, in denen Medikamente immer seltener wurden, musste man sich auf die Natur zurückbesinnen, hatte er gesagt. In der Stadt waren kaum noch Arzneimittel zu finden, und was davon noch brauchbar war, wurde zum Inquisitor gebracht. Ihm oblag die Verteilung an die kirchlichen Einrichtungen. Doch ob es ausreichen würde, um dauerhaft Seuchen und Krankheiten zu lindern, das war zu bezweifeln.

»He, David, pass auf, dass du keinen Sonnenstich bekommst. Für einen Bücherwurm kann es hier draußen ganz schön gefährlich werden. Hier wartet echte Arbeit auf dich.«

Bruder Konrad war der Gehilfe des Botanikus, ein kräftiger Mönch mit kurzen blonden Haaren und struppigem Bart. Er veredelte gerade einen Apfelbaum, indem er andere Zweige aufpfropfte. Konrad war einer derjenigen Mitbrüder, mit denen David seit einiger Zeit Schwierigkeiten hatte. Ein Neider und Aufwiegler, gegen den kein Kraut gewachsen war.

David beschoss, ihn zu ignorieren.

Plötzlich entdeckte er eine Bewegung. Hinter einer Gruppe Unkraut jätender Novizen tauchte die untersetzte Gestalt von Meister Stephan auf. Seine Goldbrille funkelte, als er aus dem Kreuzgang trat und gegen die Sonne blinzelte. Dann fiel sein Blick auf David, und er steuerte auf ihn zu.

»Da bist du ja«, sagte er. »Ich habe dich im Skriptorium gesucht, aber du warst nicht da.«

»Ich habe die Abschrift für Meister Benedikt fertiggestellt und wollte mir kurz etwas Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Ich mache mich gleich wieder an die Arbeit.«

»Die muss warten. Ich habe eine andere Aufgabe für dich.«

David hob die Brauen.

»Gregor liegt mit Masern im Bett, und die anderen sind gerade alle beschäftigt. Deshalb brauche ich dich.«

»Was soll ich tun?«

»Mich begleiten.«

»Begleiten? Wohin?«

Meister Stephan zwinkerte ihm zu. »Zum Kreis der Verlorenen. Dort warst du doch noch nie, oder?«

Der Kreis der Verlorenen. Der Ort, an dem die Säuglinge abgelegt wurden. Meister Stephan war zwar Bibliothekar, aber er war seit vielen Jahren für das Abholen der Kinder zuständig. David hatte bereits viel über den Kreis gehört, gesehen hatte er ihn noch nie.

»Ich … nein.«

»Bernhard der Jäger berichtete mir, er habe mit Holzfällern gesprochen, die das Hornsignal gehört hätten. Komm, wir müssen uns mit Kleidung und Verpflegung ausrüsten. Es ist ein weiter Marsch.«

Gemeinsam gingen sie in den Ankleidesaal, zogen Wandersachen an und vervollständigten ihre Ausrüstung: geschlossene Lederschuhe, eine Kukulle, Hosen aus dickem Wollstoff sowie Wanderstab und Messer. Dann ging es zum Küchenmeister, einen Beutel mit Wegzehrung abholen: Brot, Käse, Wasser und eine Flasche Milch für den Säugling. So ausgerüstet, traten sie vors Haupttor. Grimaldi wedelte fröhlich mit dem Schwanz. Bei einem grimmigen Kerl wie ihm sah das zwar ein wenig seltsam aus, aber David freute sich, ihn dabeizuhaben.

Meister Eckmund, der wortkarge Torwächter mit dem nordischen Akzent, öffnete ihnen. »Seht zu, dass ihr bis Sonnenuntergang wieder zurück seid«, sagte er. »Ihr wisst, was euch sonst blüht.«

»Ihr verschließt die Tore und öffnet sie erst wieder im Morgengrauen, ich weiß. Wir werden uns beeilen«, versicherte Stephan und schob David voran durch die Tür. »Und du sieh zu, dass ein Bett vorbereitet ist, bis wir zurückkommen«, sagte er. »Wenn wir Glück haben, werden wir heute Abend eine weitere kleine Seele in unserer Mitte begrüßen dürfen.«

Gemeinsam verließen die Männer die schützenden Klostermauern und machten sich auf den Weg nach Westen.

Das Kloster lag im Randbezirk dessen, was früher einmal eine riesige Stadt gewesen war. Der überwiegende Teil bestand aus Ruinen, die in den vergangenen 65 Jahren von der Natur zurückerobert worden waren. Wie viele Menschen hier einst gelebt hatten, wusste David nicht, aber es mussten Tausende und Abertausende gewesen sein. Auf einer Karte, die Meister Stephan ihm einmal gezeigt hatte, war zu sehen, dass die Stadt wie ein Speichenrad geformt war, in der Mitte durchkreuzt von einem breiten Strom. Viele der Seitenstraßen waren zugewuchert und unpassierbar, aber auf den großen Hauptachsen, die nach Norden, Süden, Osten und Westen verliefen, konnte man immer noch reisen.

Bäume säumten die breiten Bordsteine und wuchsen zwischen den zerstörten Gebäuden empor. Aus dem geborstenen Asphalt quoll Gras. Schwärme von Mauerseglern zischten zwischen den Häusern umher und stießen dabei schrille Schreie aus. Überall standen verbeulte und verrostete Autos herum, in deren Chrom- und Glasflächen sich das Licht der Sonne spiegelte.

David wandte sich um und warf einen letzten Blick auf die heimelige Klosteranlage. In der Ferne ragten die Türme der schwarzen Kathedrale empor, Wahrzeichen der Stadt und Zentrum der kirchlichen Macht. Dort regierte der Inquisitor.

David beeilte sich, dem Bibliothekar zu folgen. Er war schon lange nicht mehr außerhalb der Klostermauern gewesen. Die Stadt hatte sich stark verändert. Überall grünte und blühte es. Hüfthohes Gras wuchs auf den leeren Flächen zwischen den Gebäuden, und die Bäume waren mittlerweile so hoch, dass man bequem in ihrem Schatten gehen konnte. Efeu umrankte die zerstörten Fassaden und ließ die Ruinen wie Überbleibsel einer längst vergangenen Zivilisation aussehen. Nur noch ein paar Jahre, dann würde alles hier total überwuchert sein, und niemand könnte mehr erkennen, wo einst Straßen und Gebäude gewesen waren.

David wich Fahrzeugen aus und hüpfte über wahllos verstreute Ziegelsteine. Sein Stab leistete ihm gute Dienste. Ohne ihn hätte er sich längst den Fuß vertreten.

Nicht lange, und er erblickte den ersten Toten. Auf dem Fahrersitz eines querstehenden Lastwagens saß ein stark verwittertes Skelett. Sein Kopf war vornübergebeugt, und seine Arme hingen schlaff über das Lenkrad. Die Knochen waren gelb und stellenweise sehr brüchig. Trotzdem hatte David das Gefühl, als würde ihn der Fahrer anschauen.

»Lass dich nicht von den Toten ansprechen«, sagte Meister Stephan, der Davids Blick bemerkt hatte. »Sie verwirren deine Seele. Lass ihnen ihre Ruhe, dann werden sie dich in Ruhe lassen.«

»Ja, Herr.«

»Ich habe Brüder erlebt - seelisch gefestigte Brüder -, die nach einer Wanderung durch die Stadt nicht mehr dieselben waren«, fuhr Stephan fort. »Sie bekamen Alpträume und wurden ruhelos. Sie sagten, sie könnten die Stimmen der Toten hören, nachts, wenn der Wind durch die Bäume pfeift. Es kam sogar vor, dass einige von ihnen das Kloster verließen und nie wieder zurückkehrten.«

David überlegte kurz. »Vielleicht haben sie wirklich etwas gehört?«

Stephan zuckte die Schultern. »Wer kann das schon mit Bestimmtheit sagen? Manch einer hört Dinge, ein anderer nicht. Es ist nicht an mir, darüber zu urteilen. Tatsache ist, dass die alte Stadt über eine unglaubliche Anziehungskraft verfügt. Viele Menschen haben sich in den überwucherten Labyrinthen verirrt und nie wieder herausgefunden. Aber wenn du dich an mich hältst, kann dir nichts passieren.«