7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

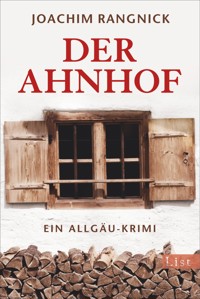

Immer wieder verschwinden Frauen und Männer in der Nähe des alten Korbach-Hofes. Die seit Generationen dort ansässige Familie steht unter Verdacht, etwas mit den Vermisstenfällen zu tun zu haben. Beweise wurden nie gefunden. Als der Hof zum Verkauf steht, ahnen Journalist Robert Walcher und seine kauzig-liebenswerte Haushälterin Mathilde, dass die Auflösung der Fälle endlich näher gerückt ist. Sie beginnen zu recherchieren und stoßen auf eine Familiengeschichte, die über Generationen zahlreiche Opfer gefordert hat ? und bald geraten auch sie selbst in das Visier des Täters.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Das Buch

Leutkirch im westlichen Allgäu: Seit mehr als hundert Jahren befindet sich der Hof der Korbachs in Familienbesitz. Jetzt steht er zum Verkauf. Ein junges Paar möchte das imposante, wenn auch verfallene Gehöft kaufen und umbauen. Sie bitten Robert Walchers als Gesundbeterin bekannte Haushälterin Mathilde um Rat. Bei einem Rundgang über den Hof beschleicht Mathilde das Gefühl, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt.

Journalist Robert Walcher, der mit der leidenschaftlichen Umweltaktivistin Theresa gerade seinen zweiten Frühling erlebt, lässt sich überreden, eine Artikelserie liegen zu lassen und Mathilde bei ihren Recherchen über den alten Hof zu unterstützen. Und schon bald stoßen sie auf Vermisstenanzeigen, die weit zurückreichen: Sieben junge Frauen und Männer sollen über die Jahrzehnte in der Nähe des Korbach-Hofes verschwunden sein …

Der Autor

Joachim Rangnick, geb. 1947, hat Graphik studiert und arbeitete viele Jahre als Produktmanager für Gesellschaftsspiele, leitete eine Marketingagentur und hat sich inzwischen ganz aufs Schreiben verlegt. Er lebt in Weingarten.

Joachim Rangnick hat im Selbstverlag bereits sechs Kriminalromane um Robert Walcher veröffentlicht und sich so eine große Fangemeinde aufgebaut.

Von Joachim Rangnick ist in unserem Hause außerdem erschienen:Bauernfänger Winterstarre

Besuchen Sie uns im Internet:

www.list-taschenbuch.de

Originalausgabe im List Taschenbuch List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. 1. Auflage Dezember 2010 5. Auflage 2012

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2010 Konzeption: semper smile Werbeagentur GmbH, München Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München Titelabbildung: JBM/buchcover.com Satz und eBook: LVD GmbH, Berlin

ISBN 978-3-8437-0535-6

Irgendwo zwischen Glaube und Realität bewegt sich unsere Wahrnehmung.

1902

In der Fremde

In jenem Jahr wurde Kuba unabhängig, die Schweiz übernahm die deutschen Rechtschreibregeln, Eduard VII. wurde zum König von England gekrönt, und ein Reichstagsabgeordneter hielt eine Rede von acht Stunden – bis zum heutigen Tag die längste in einem deutschen Parlament.

John Steinbeck wurde im Frühjahr 1902 geboren, auch Reinhard Gehlen, Heinz Rühmann und Leni Riefenstahl, aber das interessierte damals noch niemanden. Da galt dem Tod des bayerischen Räubers Mathias Kneißl schon größere Anteilnahme. Mit zeitlicher Verzögerung erfuhr man auch von den 30000 Toten beim Ausbruch des Mont Pélé auf Martinique und dass bei Erdbeben in Guatemala und in Turkestan 7000 Menschen ihr Leben verloren hatten.

Was auch immer im Jahr 1902 in der großen weiten Welt geschah, der neunjährige Josef Wammer aus dem oberen Kreuztal im Allgäu wusste nichts davon. Eine Zeitung konnten sich Josefs Eltern nicht leisten, geschweige denn ein Radio. Außerdem sollten die ersten regelmäßigen Radionachrichten erst 20 Jahre später ausgestrahlt werden. Es dauerte zu jener Zeit also stets eine ganze Weile, bis sich die Kunde von bedeutsamen nationalen und internationalen Ereignissen im einfachen Volk verbreitete.

Josefs Füße taten weh, der Magen knurrte, aber das alles war nichts gegen dieses überwältigende Gefühl tiefer Traurigkeit. Am Morgen war er aufgebrochen, und mit jedem Schritt, den er sich weiter von seinem Elternhaus entfernte, wuchs die Last auf seinen Schultern und ließ ihn bald aussehen wie einen alten Mann. Zum ersten Mal in seinem Leben entfernte er sich von seiner gewohnten Umgebung – und dann auch gleich so unendlich weit. Bis nach Urlau, das vor Leutkirch lag, würde er stramm marschieren müssen, um gegen Mittag auf dem Hof vom Korbach-Bauern einzutreffen.

Die Sonne schien, Gottlob, denn die vergangenen Tage hatte es ununterbrochen in Strömen gegossen. Im Regen gehen zu müssen, davor hatte es Josef am meisten gegraut.

Seinen Durst konnte er an jedem Bach stillen, an dem er vorbeikam, aber das Hungergefühl blieb. Kaum außer Sichtweite des Elternhauses, hatte er gierig den Kanten Brot verschlungen, den ihm die Mutter zum Abschied zugesteckt hatte. Essbares einzuteilen hatte Josef nie gelernt. Zu viele Mäuler kämpften um das wenige, das auf den Tisch kam, und meist gewannen die Älteren. Raue Sitten herrschten bei armen Häuslern, da halfen auch die mahnenden Worte der Eltern nicht allzu viel.

Seine Mutter – wenn er nur an sie dachte, schnürte es ihm schon die Kehle zu. Wann würde es ein Wiedersehen geben? Auch nach der ältesten Schwester, der Gertrud, sehnte er sich bereits, obwohl er gerade mal eine Stunde von zu Hause fort war. Josef seufzte tief – es klang fast wie ein Schluchzer –, aber es half ja nichts.

Seit der dunkle Wald hinter ihm lag, war ihm weniger bang zumute, und er konnte etwas langsamer gehen. Selbst bei Tag spukten Josef die Geschichten durch den Kopf, mit denen die Alten den Jungen Furcht einflößten und sich so den nötigen Respekt verschafften. Es waren allesamt Geschichten, die einem Kind nicht nur in der Dunkelheit das Grauen einjagen konnten, und die Beklemmung legte sich wie eine Hand um seine Kehle.

Windstill war es zwischen den wuchernden Hecken, die Wege und Wiesenränder säumten. Es duftete nach den ersten Blüten, nach Wiese und nach feuchter Erde. Josef nahm die klobigen Holzschuhe in die Hände und ging barfuß weiter. Wenn er in eine Pfütze trat, presste sich bei jedem Schritt feiner Schlamm zwischen seinen Zehen hindurch. Das kitzelte und war ein so wunderbar erregendes Gefühl, dass Josef keine Pfütze ausließ.

Sein Vater hatte ihm die Schuhe geschnitzt, und sie waren viel zu wertvoll, um sie bei so gutem Wetter abzutragen. Außerdem scheuerten sie an einigen Stellen unangenehm, und die Haut brannte schon. Für einen guten Eindruck beim Bauern würde es genügen, die Schuhe kurz vor dem Ziel anzuziehen. Sie waren ohnehin nur für den Winter gedacht und für den Sonntag, wenn es in die Kirche ging. Sah man von den vielfach geflickten und abgetragenen beiden Hosen, Hemden, Unterhosen und dem Gesangbuch einmal ab, so waren die Schuhe sein wertvollster Besitz. 60 Mark, ein paar neue Schuhe, eine neue Hose und ein Hemd waren ihm als Lohn für sechs Monate versprochen worden, und dann natürlich noch das tägliche Essen. Vielleicht gab’s ja auch noch ein paar Kreuzer obendrauf. Er würde fleißig sein und ohne Murren alles tun, was ihm der Bauer anschaffte, das hatte sich Josef ganz fest vorgenommen. Es sollten ja reiche Bauersleute sein, bei denen er in Lohn und Brot käme, so hatte der Vater es gesagt.

Josef war so in seine Gedanken vertieft, dass er die drei Buben auf dem Weg erst dann bemerkte, als sie vor ihm standen.

»Waa willsch do, verschwind, odr willsch was auf’d Gosch?«, drohte der Kleinste und Fetteste von ihnen. Dazu streckten ihm alle drei armlange Holzknüppel entgegen, die sie hinter dem Rücken versteckt gehalten hatten.

Josef war kein ängstlicher Junge, immerhin war er mit sieben älteren Geschwistern aufgewachsen, aber sich gegen drei, mit Knüppeln bewaffnete Kerle wehren zu müssen, konnte ziemlich schmerzhaft werden. Außerdem waren sie alle um zwei, drei Jahre älter, größer und vermutlich kräftiger als er. Links und rechts vom Weg verhinderten Hecken die Flucht, also konnte er eigentlich nur den Rückzug antreten. Aber der Bauer erwartete ihn um die Mittagszeit. Josef überlegte nicht lange, zog den Kopf ein, preschte geradewegs auf die drei zu, schlug kurz vor ihnen einen Haken und stieß den links Stehenden zur Seite. Es gelang ihm auch vorbeizukommen, denn sein Angriff hatte den Fetten überrascht. Trotzdem hatte der ihn noch erwischt und Josef mit seinem Knüppel den Schuh aus seiner rechten Hand geschlagen. Einen kurzen Moment zögerte Josef, aber ein schmerzhafter Schlag auf den Rücken trieb ihn weiter. Es half nichts, er musste den verlorenen Schuh aufgeben.

Josef rannte, bis er schier keine Luft mehr bekam und das Seitenstechen so schmerzhaft wurde, dass er sich bücken und die Arme auf den Bauch drücken musste. Aber das Kriegsgeheul der drei verfolgte ihn immer noch in einiger Entfernung, und wären nicht die paar Häuser von Schmidsfelden vor ihm aufgetaucht, wer weiß? So aber keimte Hoffnung in Josef auf, denn so klein der Ort auch war, seine Peiniger würden sich nicht trauen, ihn dort auf offener Straße zu überfallen. Und wirklich, die drei blieben zurück und verhöhnten ihn nur noch aus der Ferne. Und als Josef einen Fuhrwerker nach dem Weg fragte und dabei hinter sich auf die drei deutete, sah er, dass die frechen Wegelagerer eilig in der Hecke verschwanden.

»Spring auf.« Der Fuhrmann deutete auf seinen leeren Wagen. »Muss nach Leutkirch, da liegt dein Urlau fast auf dem Weg.«

Dankbar kletterte Josef auf die Ladefläche, er war gerettet. Echte Freude empfand er dagegen nicht, denn innerhalb weniger Minuten hatte sich sein Besitz halbiert.

Bauer Korbach

Martin Korbachs Familie konnte auf eine lange Geschichte zurückblicken, und der Stolz, in grauer Vorzeit einmal zu den freien Bauern gehört zu haben, den »Freien auf Leutkircher Haid«, die nur dem Kaiser untertan waren, war tief im Familienbewusstsein verankert.

Die Vorfahren Korbachs ließen sich bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen, allerdings widersprach ihr Verhalten eindeutig dem christlichen Lehrsatz, nach dem nur das Gute auf Erden lange lebe. Seit Generationen haftete den Korbachs der Ruf an, Mensch gewordene Abbilder des Antichristen schlechthin zu sein. Und etwas weltlicher, aber vermutlich nicht weniger treffend beschrieb einer der Nachbarn das derzeitige Familienoberhaupt Martin Korbach als »die mit Abstand größte Drecksau des Haidgaus«.

Die Korbachs galten als brutal, falsch, tückisch, geizig und herzlos. Obendrein hatte ihre bekannte und gefürchtete Rachsucht so manches ihrer Opfer abgehalten, sich irdischer Gerichtsbarkeit anzuvertrauen. Martin Korbach setzte also nur die Familientradition fort. Selbst der Hof der Korbachs schien den Charakter seiner Besitzer widerzuspiegeln und strahlte Hochmut, Großmannssucht und Wehrhaftigkeit aus.

Als Josef sich dem Hof näherte, blieb er zunächst mit großen Augen und offenem Mund davor stehen. Da hatte ihn der Vater nicht angelogen: Er konnte stolz darauf sein, auf so einem prächtigen Hof arbeiten zu dürfen. Ein vergleichbares Anwesen kannte er nur von Schloss Neutrauchburg, aber das gehörte keinem Bauern, sondern dem Grafen von Waldburg-Zeil.

Weit abgelegen vom Dorf, in einer der Senken des sanften Hügellandes, stand das prächtige, ganz aus Stein gebaute Wohnhaus der Korbachs, gute dreißig Meter entfernt von den Ökonomiegebäuden. Die Fensterreihe des Hochparterres begann drei Meter über dem Boden und unterstrich durch die tiefen Laibungen den Eindruck, es handle sich um den unteren Teil eines Burgturms. Zu der wuchtigen, breiten Haustür führte eine Freitreppe hinauf, die links und rechts von mächtigen Walnussbäumen flankiert wurde. Der Hausgarten lag linker Hand, geschützt durch einen hohen schmiedeeisernen Zaun, und rechter Hand stand das langgestreckte Stallgebäude mit Tenne, Heustock und Milchkammer. Über die gesamte Vorderfront reckte sich schützend ein tiefes Vordach, unter dem einige Heuwagen gleichzeitig Platz fanden, und auf der rechten Seite führte eine breite, mit Holunderbüschen bewachsene Erdrampe hinauf zum Heuboden. Eine hohe Gerätescheune mit zwei offenen Torbögen, ein gemauerter Schweinestall mit unterteilten Suhlplätzen, ein Hühnerhof mit Verschlag sowie ein Backhaus bildeten den Abschluss und die dem Stall gegenüberliegende Flanke des offenen Karrees, in dessen Mitte eine riesige Eiche stand. In ihrem Schatten hielt in Staubmulden die Hühnerschar ihre Mittagsruhe, aus der sie plötzlich das wütende Gebell eines Schäferhundes aufscheuchte.

War es ein Zeichen, dass sich genau in diesem Augenblick eine dunkle Wolke vor die Sonne schob und dem imposanten Anwesen seinen bisher so strahlenden Glanz nahm?

Josef kannte sich mit Hunden aus und ging dem Tier furchtlos entgegen, doch musste er gar nicht erst beweisen, dass er mit dem Kläffer klargekommen wäre. Wenige Meter vor ihm riss ein gellender Pfiff das Tier zurück, als hinge es an einer unsichtbaren Leine. Im offenen Tor der Tenneneinfahrt stand ein großer, massiger Mann, der Josef mit herrischer Geste zu sich befahl.

»Wird au Zeit. Leg dei Zuig auf die Bank do, ond dann gosch zum Anger«, deutete Korbach ohne ein Wort der Begrüßung nach Westen, »ond machsch dem Bernhard sei Sach.«

Josef nickte nur, legte folgsam sein Bündel ab und ging in die angewiesene Richtung. Nur kurz hatte er den Bauern angesehen, dann schnell den Kopf gesenkt. Der stechende Blick, das grobe Gesicht, die wilden schwarzen Haare, der Bart und die raue, dunkle Stimme – Josef wäre am liebsten einfach davongerannt. Dieser Koloss strahlte so viel Macht und Verachtung aus, dass sich Josefs Freude schlagartig in Furcht verwandelte, die ihm wie eine Faust in den Magen fuhr.

Erst ein paar hundert Meter weiter wurden Josefs weiche Knie wieder fester, und dann sah er auch bald schon die Kühe und den Jungen, den er ablösen sollte.

Martin-Bernhard musste der Sohn des Bauern sein, denn er glich dem Alten wie ein Spiegelbild, nur der Bart fehlte noch. Josef bekam von Bernhard wortlos einen Stecken in die Hand gedrückt. Der Blick des älteren Jungen verhieß nichts Gutes; es lag dieselbe Verachtung darin wie bei Korbach, ja, sogar so etwas wie tiefen Abscheu glaubte Josef auszumachen.

So hatte sich Josef die Begrüßung nicht vorgestellt. Hinzu kam noch die Ungewissheit, wann er endlich etwas zu essen bekäme, denn sein Magen knurrte ununterbrochen. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Bedrohlich wirkten auch die achtzehn riesigen Kühe, die ihn ausgesprochen missmutig anglotzten. Er hatte keine Erfahrung mit diesen graubraunen Fleischbergen, von denen nun zwei auf ihn zutrotteten. Die Silbergraue, ein besonders stattliches Exemplar mit einer großen, dumpf schlagenden Glocke um den Hals und Hörnern, so mächtig und spitz wie bei einem Stier, kam immer näher. Josef stand wie erstarrt da und hob zaghaft den Stecken, aber der schien dem Tier nicht im Geringsten zu imponieren. Erst kurz vor Josef blieb der Fleischberg stehen, reckte seinen Kopf vor, blies pfeifend Luft durch die Nasenlöcher und streckte die riesige Zunge aus dem Maul. Bevor Josef reagieren konnte, fuhr sie ihm feucht, schleimig und so rau wie eine Raspel übers Gesicht. Erst da drehte er sich zur Seite und klopfte dem Vieh zögerlich auf den Hals.

Am späten Nachmittag kam Martin-Johannes, der jüngere Korbach-Sohn, auf die Moorwiese und half Josef, die Kühe in den Stall zu treiben. Obwohl Hannes, wie er genannt werden wollte, zwei Jahre jünger war als Josef, hatte er bereits einen Befehlston an sich, der unmissverständlich seine Stellung auf dem Hof klarmachte. »Los, treib se her, aber a bissle plötzlich«, deutete er mit seinem Stecken auf eine der Kühe, die zurückgeblieben war.

Josef interessierte das herrische Gebaren im Moment nicht so sehr wie sein Magen, der seit Stunden knurrte. Bis er seinen Hunger stillen konnte, dauerte es jedoch noch eine ganze Weile, in der er mit Hannes die Schweine füttern und deren Koben säubern musste. Noch nie hatte Josef Tiere derart um ihr Fressen beneidet.

Dann endlich war es so weit. Durch die Seitentür zum Hof ging es in die Küche. Trotz seines nagenden Hungers bestaunte Josef diesen wunderbaren Ort, der so groß war wie eine Kapelle. Allein der Herd hatte sicher die fünffache Größe von dem in Mutters Küche. An den Wänden hingen Regale, befüllt mit Töpfen, Tellern, Pfannen, Krügen und allerlei Gerätschaften, wie sie Josef noch nie gesehen hatte. In der Mitte, neben zwei Steinsäulen, die eine halbrunde Decke stützten, stand ein Tisch, an dem wohl zwanzig Leute Platz nehmen konnten.

Vroni, die Magd, zeigte Josef, wo er zu sitzen hatte.

Ganz oben saß Korbach, rechts neben ihm, auf dem ersten Platz der Langseite, seine Frau, und ihr gegenüber die beiden Söhne Martin-Bernhard und Martin-Johannes. Nach einer großen Lücke zu beiden Seiten des Tisches, welche die Distanz zum Gesinde deutlich machte, saß am anderen Ende die Magd Vroni dem Großknecht Quentin gegenüber, der Josef nur unfreundlich zunickte. Neben ihm hatte Josef seinen Platz. An der Stirnseite, dem Bauern gegenüber, stand kein Stuhl. »Dieser Platz hat stets frei zu bleiben«, flüsterte Vroni ihm zu.

Zu essen gab es Pellkartoffeln in einer Milchsuppe und dazu Brot. Alle Speisen standen jeweils doppelt auf dem Tisch, einmal auf der Bauernseite und einmal auf der Gesindeseite. Nach dem kurzen Gebet, das der Bauer laut, aber undeutlich und schnell aufgesagt hatte, wurde nicht mehr gesprochen. Für Josef war es ein Festessen. Nach der dritten, vierten Kartoffel breitete sich in seinem Magen eine wohlige Wärme aus und machte ihn schlapp und schläfrig. Als er sich aber noch eine fünfte Kartoffel nehmen wollte, schlug ihm Quentin blitzschnell mit dem Löffel auf die Hand, denn es lagen nur noch zwei der goldgelben Früchte in der weißen Brühe. Traurig musste Josef mitansehen, wie diese beiden Kartoffeln von der Magd und dem Knecht verspeist wurden. Immerhin gab es für ihn aber noch eine Scheibe Brot und einen Teller Milchsuppe.

Nach dem Dankgebet, das Martin-Bernhard ähnlich schnell und undeutlich brabbelte wie sein Vater, wies der Bauer den Knecht an, Josef seine Schlafstatt zu zeigen, und stand auf. Das war das Signal für alle, ebenfalls aufzustehen. Quentin schob Josef aus der Küche hinaus und hinüber zum Stallgebäude.

Zwischen Milchkammer und Stall führte eine schmale Stiege steil hinauf auf den Tennenboden und endete vor einer winzigen Kammer. Zwei Betten standen darin, getrennt durch einen schmalen Schrank. Einen Holzschemel gab es noch, mit einem Kerzenstummel darauf. Boden, Wände und die Decke der Kammer waren aus grobgesägten Brettern und Balken gezimmert.

Im Dämmerlicht des schwindenden Tages deutete Quentin auf das Bett am Fenster, setzte sich auf seins, das neben der Tür stand, streifte die Schuhe ab, zog Jacke, Hemd und Hose aus, ließ einfach alles auf den Boden fallen und legte sich im Unterzeug ins Bett.

Als auch Josef seine Sachen ausgezogen hatte und im Bett lag, wünschte er dem Knecht eine gute Nacht, bekam aber nur ein Schnarchen zur Antwort. Erst am folgenden Tag sollte Josef klarwerden, dass Quentin stumm war.

Das Bettzeug, in dem Heu oder Stroh knisterte, stank gewaltig nach Schweiß, Mist und Pisse, aber Josef störte das nicht. Im Gegenteil, es erinnerte ihn an daheim. Daheim! Dort hatte er sich mit zweien seiner Brüder das Lager teilen müssen. Nun vermisste er ihre Nähe und auch den Kampf um die Decke. Dafür hatte er einen vollen Bauch; die Geschwister waren, wie üblich, sicher hungrig ins Bett gegangen. Wenn er ihnen doch nur etwas hätte abgeben können. Ein seltsamer Schmerz schnürte Josef die Kehle zu – war das schon das Heimweh, von dem ihm die Schwester erzählt hatte? Eine Weile dachte Josef darüber nach und lauschte Quentins Schnarchen, dem Klirren der Kuhketten und dem Stampfen und Schnaufen aus dem Stall, dann war auch er eingeschlafen. Seine erste Nacht in der Fremde.

An den darauffolgenden Tagen fiel Josef am Abend immer, kaum dass er in sein Bett gekrochen war, gleich in tiefen Schlaf. Ein Arbeitstag, von der Morgendämmerung bis in die abendliche Dunkelheit, daran musste er sich erst gewöhnen. Oft überkam ihn während des Tages eine derart bleierne Müdigkeit, dass er manchmal sogar im Stehen einnickte. Solange ihm das allein und draußen beim Hüten auf der Wiese geschah, war es nicht weiter schlimm. Gefahr drohte nur, wenn der Bauer oder der Großknecht in der Nähe waren. Da wurde er dann mit einer schallenden Ohrfeige oder einem Tritt geweckt. Manchmal bekam er auch einen Stoß mit dem Heugabelstiel oder was einer der beiden sonst eben gerade in den Händen hielt. Josef hatte zwar auch daheim schon Schläge einstecken müssen, aber diese Gewalt, der er hier nun täglich ausgesetzt war, trieb ihm spätestens am Abend die Tränen in die Augen. War das die Welt der Erwachsenen? Musste man sich für einen vollen Magen derart abrackern und dazu noch ständig verprügeln lassen?

Und es war ja nicht allein die körperliche Gewalt, die Josef zusetzte. Das Schweigen des Bauern, der Bäuerin und der beiden Söhne schmerzte ihn noch mehr als der härteste Schlag mit dem Stiel der Mistgabel. Da milderte auch das eine oder andere Lächeln der Vroni nicht die seelischen Wunden, die ihn quälten. Nur die Magd schien zu erkennen, was in ihm vorging; tröstend steckte sie ihm hie und da etwas zu, ein Schmalzgebäck oder ein Stück Brot, und dazu strich sie ihm mit der Hand übers Haar. »Zieh koi so a Läädsche na, ’s Leaba isch koi Gaude, idd als Kneacht ond au idd als Fürschd«, versuchte sie, ihn aufzumuntern.

Höchstens zwei Tage in der Woche durfte Josef in die Schule gehen, trotz der Schulpflicht. Immer gab es etwas anderes besonders Dringliches und Unaufschiebbares zu erledigen. Auch wenn der Weg dorthin weit war, ging Josef gerne zur Schule, und das nicht nur, weil er sich dort ungestraft ausruhen durfte. Er wollte richtig lesen und schreiben lernen, nicht wie der Vater, dem die Mutter immer alles vorlesen musste und die auch die wenigen Briefe schrieb, die es im armseligen Leben der Wammers zu schreiben gab. Jedes Buch kam Josef stets wie ein großes Geheimnis vor, und dass er mit jedem Buchstaben und jedem Wort dieses Geheimnis ergründen konnte, schien ihm wie ein mächtiger Zauber. Das Gesangbuch, das er vor einem Jahr auf der Bank vor der Kapelle des heiligen Wendelin auf der Zengerlesalp in der Adelegg gefunden hatte, kannte er längst auswendig, und dennoch las er immer wieder die Verszeilen, als wären es Geschichten.

Alltag

Die Tage eilten an Josef vorüber, ohne dass sie ihm in Erinnerung blieben. Am Morgen kletterte er müde und mit steifen Gelenken aus dem Bett, und am Abend fiel er wieder hinein und war im nächsten Augenblick eingeschlafen.

Wie betäubt verrichtete Josef seine Arbeiten, die er nach kurzer Lehrzeit bereits ordentlich beherrschte. Aber auf ein Lob wartete er vergeblich, es sei denn, eine saftige Watschn zählte zur besonderen Form der Anerkennung von Bauer und Knecht.

Josef weinte nicht mehr, wenn er geschlagen wurde. So, wie seine Fußsohlen inzwischen mit dicker Hornhaut und seine Hände mit Schwielen bedeckt waren, so bildete sich auch um seine Gefühle ein harter Panzer, und sein Innerstes hatte sich in eine Art Schutzraum geflüchtet. Darin igelte er sich ein, wenn er besonders gepeinigt wurde. Er spürte dann keine Schläge mehr, sondern schwebte über Wiesen und Wälder zu jenem Ort, an den er sich gerade am sehnlichsten hinwünschte. In Mutters Küche zum Beispiel. Auch beim Vater landete er bisweilen und sah zu, wie der gerade Holz für den neuen Kohlenmeiler hackte.

Als Josef zum ersten Mal in solch einen Zustand der Gleichgültigkeit verfiel, bezog er doppelte Prügel. Auf seinem Gesicht hatte nämlich ein zufriedenes Lächeln gelegen, das Korbach geradezu angefeuert hatte. Fluchend drosch er auf Josef ein, so dass selbst Quentin mit dem Kopf schüttelte. Wie aus einer Trance war Josef dann aufgewacht und hatte mit dem Einstreuen in den Schweinebuchten weitergemacht, als sei nichts geschehen.

An Christi Himmelfahrt, einem der wichtigsten kirchlichen Festtage im Allgäu, begann für Josef der Tag bereits mit einem schrecklichen Alptraum, der ihn in den letzten Minuten vor Quentins Weckruf gequält hatte: Er hütete die Kühe auf der Moorweide, als plötzlich ein furchtbarer Sturm aufkam, der Wolken vor sich hertrieb, die in Wirklichkeit aber riesige Schwärme von weißen Vögeln waren. Eine dieser Vogelwolken stürzte sich auf die Kuhherde und trieb die Tiere, die in Panik durchgingen, direkt auf das Moor zu. Josef rannte den Kühen entgegen, aber sie ließen sich nicht aufhalten, sondern stürmten an ihm vorbei und direkt ins Moor, wo eine nach der anderen versank. Josef war dem Murrle, seiner Lieblingskuh, nachgerannt, er erwischte sie gerade noch am Schwanz und versuchte, sie aus dem schwarzen Sumpf herauszuziehen, aber … da wurde er von Quentin geweckt und stellte kurz danach mit Erleichterung fest, dass Murrle friedlich im Stall an ihrem Platz stand und gemolken werden wollte.

Regnerisch war der Tag, dichte Nebelfetzen zogen aus dem Ried bis zum Hof herauf und trennten ihn von der hellen Welt ab. Es herrschte eine Düsternis, als sei der Jüngste Tag angebrochen. Josef war nach dem Kirchgang auf den Heustock geklettert und hatte sich dort oben in sein Nest gelegt, in das er sich in seinen wenigen freien Zeiten flüchtete. Eine, vielleicht zwei Stunden würde er vor Korbach Ruhe haben, denn der trank, wie nach jedem Kirchgang, in der Wirtschaft einige Biere.

Seit Tagen hatte Josef sich vorgenommen, den Bauern um einen freien Tag zu bitten. Einen Besuch zu Hause wollte er machen. Wenn er am Morgen losginge, wäre er ja am Abend wieder zurück. Er malte sich die Überraschung der Mutter aus, denn Josef hatte zwölf Eier gesammelt und ein Stück Schinken, den er vor vierzehn Tagen aus der Räucherkammer stibitzt hatte, als er Vroni dort beim Putzen helfen musste.

Im Halbdunkel des Heustocks war Josef eingeschlafen und wachte nun auf. Zur Hälfte noch in seiner Traumwelt gefangen, zur anderen schon wach, hörte er Geräusche, wie er sie noch nie auf der Tenne vernommen hatte. Es brummte und schnaubte, raschelte und grunzte. Unheimliche Laute waren das. Josef rauschte das Blut in den Ohren, und obwohl er sich gegenüber Korbachs Schlägen stets tapfer zeigte, überkam ihn nun das blanke Grauen. Haarsträubende Gespenstergeschichten fielen ihm ein, denen er an dunklen Winterabenden bei Kerzenlicht gelauscht hatte. Schilderungen von furchterregenden Wesen, die immer und überall auftauchen konnten und üble Scherze mit den Menschen trieben. Vor allem, wenn es sich um arbeitsscheue Menschen handelte. Und im Augenblick lag er ja gerade faul im Heustock. Waren die Kobolde etwa gekommen, um ihn mit glühenden Zangen zu zwicken oder um ihn gar in ihre Höhle mitzuschleppen? Wie erstarrt lag er da und traute sich kaum, Atem zu holen.

Zu den grässlichen Lauten war noch ein Stöhnen hinzugekommen, das furchterregend klang, gerade so wie damals beim Hohlhuber, dem Nachbarn, der sich beim Holzmachen das Bein eingeklemmt hatte. Josef würde dessen Schmerzenslaute sein Lebtag lang nicht mehr vergessen können. Und nun klang es so ähnlich aus dem vorderen Teil zur Tenneneinfahrt hin. Aber wie sollte sich jemand im Heu das Bein quetschen?, überlegte Josef.

Noch einmal stöhnte und ächzte es. Dann war Ruhe. Josef richtete sich vorsichtig auf. Um sehen zu können, musste er erst durch das Heu kriechen, das er als Sichtschutz vor sich aufgehäuft hatte. Und das ging, sosehr er sich auch bemühte, nicht ohne Geräusche ab. Wie ein Keulenschlag traf es ihn daher, als er plötzlich in zwei Gesichter blickte, die ihn anstarrten, als wäre er selbst ein furchterregendes Gespenst.

Vroni stieß einen spitzen Schrei aus und krabbelte zur Leiter, während der alte Korbach Josef hasserfüllt anglotzte.

Josef begann, vor Angst zu zittern, und suchte in Panik nach einer Fluchtmöglichkeit, aber es gab keine. Der einzige Weg nach unten führte an Korbach vorbei zur Leiter, auf der nun Vroni stand. Irgendwie hatte sich ihr Kleid zwischen Leiter und Balken verklemmt, und sie kam nicht weiter, sondern zerrte nur wie wild am Stoff, der sich schließlich löste. Das musste zu plötzlich geschehen sein, denn Vronis Oberkörper schnellte mit einem Ruck in den leeren Raum der Tenneneinfahrt. Dabei stieß sie einen spitzen Schrei aus, dessen gellender Ton Josef in den Ohren schmerzte. Eine Ewigkeit, so schien es ihm, schwebte Vroni in der Luft, dann verschwand sie von einem Lidschlag zum anderen aus seinem Blickfeld.

Bei ihrem Aufschrei hatte sich Korbach zu ihr umgedreht und den Arm ausgestreckt, aber da war Vroni schon verschwunden. Korbach kroch auf allen vieren zur Leiter und blickte hinunter. Stumm schüttelte er den Kopf, wandte sich wieder Josef zu und stand auf. Noch nie in seinem Leben hatte Josef einen nackten Erwachsenen gesehen. Seine Brüder ja, aber auch die nur flüchtig. Entsetzt starrte er nun auf das Glied am nackten Unterleib des Bauern, das ihm so riesig vorkam wie das eines Hägls.

Korbach zog seine Hosen hoch und kam langsam auf ihn zu. Josef konnte schon die Bierfahne des Bauern riechen, war aber unfähig, sich zu rühren, und starrte ihm nur wie gelähmt entgegen. Erst kurz bevor die schweren Hände zupackten, hechtete Josef zur Seite und versuchte, krabbelnd wie ein Käfer, zu entkommen. Aber es war aussichtslos.

»Dreckstück elendigs«, fluchte Korbach, erwischte Josef am Fuß und zerrte ihn zu sich. Dann brach ein Unwetter über Josef herein, als wäre er unter die Hufe einer flüchtenden Kuhherde geraten. Ohne ein weiteres Wort schlug Korbach auf ihn ein, wo auch immer er ihn erwischte. Unglaublich schnell trafen ihn die Arme des Bauern mit lautem Klatschen, wie Dreschflegel. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis Korbach langsamer wurde und eine Pause machte, um sich den Rotz unter der Nase wegzuwischen. Diese Chance nutzte Josef, riss sich los und krabbelte hektisch auf die Leiter zu. Bevor er sie erreichen konnte, spürte er im Rücken neue Hiebe. Trotzdem raffte er sich auf und stand schon mit einem Fuß auf der obersten Leitersprosse, als ihn ein furchtbarer Schlag am Kopf traf und ihn hinaus in den leeren Tennenraum stieß.

Aber er stürzte nicht in den Abgrund, sondern blieb mit dem rechten Fuß zwischen der Leiterstange und dem Querbalken hängen, an dem die Leiter festgebunden war. Sein entsetzter Schrei erstarb. Josef war ohnmächtig geworden.

Korbach stieß ein Repertoire an besonders zotigen Flüchen aus und fuhr sich mit seinen Pranken mehrmals durchs Haar, bevor er tief Luft holte und neben dem herunterhängenden Josef die Leiter ein Stück abwärtsstieg. Als würde er eine Puppe halten, hob er mit einem Arm Josefs Körper hoch und befreite mit dem anderen dessen eingeklemmten Fuß. Von Reue war er weit entfernt. Seine Verwünschungen drehten sich nur um den »Saukerl«, die »Drecksau« und den »elendigen Bankr«, der erschlagen gehört.

Auf dem Tennenboden angekommen, ließ er Josef einfach fallen, ohne sich um ihn zu kümmern. Auch mit der leblosen Vroni ging er nicht gerade liebevoll um. Die Magd lag auf dem Boden neben dem Rübenhäcksler, dessen hölzerne Abdeckung in viele Stücke zersplittert war. Sie atmete nicht mehr, und ihre aufgerissenen Augen wirkten so kalt wie Glasmurmeln.

Korbach bückte sich zu ihr herab, richtete ihren Oberkörper auf, ließ ihn aber, weil Vronis Kopf unnatürlich weit nach hinten abkippte, wieder zurücksinken. Mit einem Stöhnen richtete er sich auf; er wusste, was ein gebrochenes Genick zu bedeuten hatte.

Langsam öffnete er das Tennentor einen schmalen Spalt breit und spähte erst nach draußen, bevor er hindurchschlüpfte. Nur wenige Minuten später war er wieder zurück. Dieses Mal öffnete er den unteren halben Torflügel und schob den Leiterwagen hinein, mit dem sonst die Milchkannen zur Sennerei gebracht wurden. Einige Rupfensäcke lagen darauf.

Korbach war ein kräftiger Mann, doch als er einen Sack über Vronis Oberkörper stülpen wollte, geriet er ins Schwitzen und stieß grässliche Flüche aus. Die Tote ließ sich nicht so einfach in den Sack stopfen. Nach mehreren Versuchen, bei denen ihm der unkontrolliert bewegliche Körper aus der Hand geglitten war, riss Korbach ihr Kleid auf und band damit die Arme am Oberkörper fest. Auch die Beine fixierte er mit einem verknoteten Fetzen Stoff. Nun konnte er einen Sack über ihren Kopf und Oberkörper ziehen und einen zweiten über die Beine.

Dann warf er die Vroni, die er gerade noch wie ein Gockel umworben und umarmt hatte, wie einen Kartoffelsack auf den Leiterwagen, dass es nur so staubte. Aber nicht nur Staub war den schmutzigen Säcken entwichen, auch ein Stöhnen war zu hören. Korbach starrte einige Sekunden mit vor Schreck geweiteten Pupillen auf die verhüllte Tote und streckte gerade zögernd die Hand aus, als wollte er durch das Sackleinen ertasten, ob vielleicht doch noch Leben in Vronis Körper war, da hörte er erneut dieses jammervolle Stöhnen. Es kam von Josef, der aus seiner Ohnmacht erwacht war und den Bauern mit weit aufgerissenen Augen beobachtete.

Korbach baute sich vor Josef auf und zischte ihm zu, dass er ihm eigentlich den Schädel einschlagen sollte, aber am heiligen Sonntag, noch dazu an Christi Himmelfahrt, schon eine Leich eine zu viel sei. Aber sollte Josef irgendwem auch nur ein Sterbenswörtchen erzählen, dann ließe er es drauf ankommen, auch ihm noch das Genick zu brechen.

Josef presste die Augen fest zusammen und sandte ein inständiges Stoßgebet zur Heiligen Muttergottes, dass der Bauer nicht wieder auf ihn einschlagen oder gar auch ihn in einen Sack stecken möge. Aber Korbach spuckte nur verächtlich neben Josef auf den Boden, drehte sich um und zog den Leiterwagen aus der Tenneneinfahrt.

Es dauerte, bis Josef sich traute, die Augen zu öffnen. Sein Versuch aufzustehen endete mit einem spitzen Schrei. Höllische Schmerzen tobten in seinem rechten Bein. Auch als er nach einigen Minuten versuchte, sich mit dem linken aufzurichten, ließ er es gleich wieder bleiben. Stattdessen fing er an zu schluchzen und rief leise nach seiner Mutter. Aber nicht die Mutter kam, sondern Quentin stand plötzlich neben ihm und hob ihn hoch. Dabei schoss ein derartiger Schmerz durch sein Bein, dass er erneut in Ohnmacht fiel.

Als Josef aufschreckte, lag er auf seinem Bett in der Knechtkammer. Quentin nickte ihm zu und wickelte weiter einen schmalen Streifen Leinen um Josefs Bein. Nach jeder neuen Lage verstrich Quentin mit einer Holzschindel heißes Wachs auf dem Verband. Josef sah mit fiebrigen Augen zu und biss sich die Lippen blutig. Der Schmerz im Bein war so unfassbar, so übermächtig, dass er sich erbrach und das wenige, das er im Magen hatte, auf seine Brust herauswürgte. Quentin ließ sich dadurch nicht beirren; er warf einen kurzen Blick auf das verkotzte Hemd und rümpfte nur die Nase. Vier daumendicke Stecken, zwei vorne am Schienbein und zwei hinten an der Wade, arbeitete er in seine Wicklung mit ein. Es schien, dass Quentin Derartiges nicht zum ersten Mal machte, so ruhig und routiniert waren seine Handgriffe.

Josef bekam davon nur wenig mit; er hielt die Augen ebenso fest geschlossen, wie er die Lippen zusammenpresste. Auch als Quentin mit einem Lumpen das Erbrochene von seinem Hemd putzte, öffnete Josef nicht die Augen. Selbst als er an seinen Lippen eine Flaschenöffnung spürte, klappte er nur den Mund auf und schluckte ergeben, was Quentin ihm einflößte. Wie Feuer brannte die Flüssigkeit auf der Zunge und im Hals, und als das Zeug im Magen ankam, verbreitete sie schlagartig eine glühende Wärme. Aber all das war nichts gegen den Vulkan, der in seinem Bein tobte.

Ein paar Minuten später kam es Josef vor, als würde er, in einem Holzbottich sitzend, durch die Stromschnellen der Eschach treiben. Alles um ihn herum wirbelte im Kreis und schwankte wie verrückt. Dann beruhigten sich die turbulenten Wasser und auch die Flut der Bildfetzen, die vor seinem inneren Auge vorbeirasten – Korbachs nackter Unterleib, Vronis spitzer Schrei bei ihrem Sturz in den Abgrund, Mutters besorgtes Lächeln, Gertrud, der Vater, Ignaz, Peter und die anderen Geschwister –, bis Josef plötzlich eingeschlafen war.

Es dämmerte bereits, und in der dunklen Knechtkammer verloren sich die Konturen, als Josef aufschreckte. Die Erinnerung brach jedoch rasch über ihn herein, der Schmerz in seinem Bein wütete wie ein Ungeheuer, und am Bett stand Korbach.

Gespenstisch und bedrohlich wirkte die massige Gestalt. Von dem dunklen Gesicht stach das Weiß der Augen ab, und der Atem stank nach Schnaps. Josef kniff die Augen sofort wieder zusammen und begann, vor Angst zu zittern. Gleich würden Schläge auf ihn niederprasseln, denn Josef verband Korbachs Anblick mit den Qualen seit seinem Sturz. Dass sein Schien- und Wadenbein gebrochen waren, konnte Josef nicht wissen. Seine Erinnerung endete bei dem harten Schlag auf den Kopf. Und nun stand dieser bösartige Schläger neben ihm, bedrohlich wie der Leibhaftige.

Doch nichts geschah. Es folgten keine Schläge. Allein die Anwesenheit des Bauern wirkte wie eine furchtbare Bedrohung, wie sie Josef noch nie erlebt hatte. Sein Herz pochte laut und schnell wie der Hufschlag eines galoppierenden Pferdes. Er wagte nicht zu atmen und hielt die Augen noch immer fest geschlossen.

Korbach musste sich zu ihm heruntergebeugt haben, denn Josef spürte auf seinem Gesicht den heißen Atem, der ekelhaft säuerlich und nach Alkohol stank. »Oin gotzigs Wörtla, wenn i her und i erschlag di, verschtosch? Du dreckerts Bankr.«

Josef zuckte bei diesen gezischten Worten zusammen. Sein Blut rauschte ihm so laut in den Ohren, dass er Mühe hatte, Korbach zu verstehen, und so hörte er auch nicht, dass der Bauer gleich danach aus der Schlafkammer ging. Erst als nach einigen Minuten noch immer nichts Schreckliches geschehen war, traute sich Josef, die Augen wieder zu öffnen. Die Kammer war leer, der Teufel verschwunden. Nur der rasende Schmerz im Bein war geblieben. Gleich darauf zuckte Josef wieder zusammen, als sich knarrend die Tür öffnete und ein Licht hereinschwebte, das ein Gesicht von unten anstrahlte und in eine gruselige Fratze verwandelte. Quentin! Josef atmete erleichtert auf.

Der Knecht brachte eine Flasche mit, deren Öffnung er gleich darauf an Josefs Lippen drückte. Folgsam schluckte Josef einmal mehr das scharfe Zeug, bis er würgen und furchtbar husten musste. Kaum hatte er sich wieder beruhigt, musste er noch einmal schlucken und dann noch einmal. Wieder begann sich die Welt um ihn zu drehen, immer schneller, und schließlich war alles nur noch ein rasender Wirbel von Farben, die sich zu einem erlösenden grauen Nebel vermischten, und Josef sank in einen ohnmachtähnlichen Schlaf.

Auch den folgenden Tag und die Nacht darauf verbrachte Josef in besinnungslosem Rausch, unterbrochen nur von den kurzen Wachphasen, in denen Quentin wie ein Geist neben ihm erschien und ihm weiteren Schnaps einflößte. Überhaupt ahnte Quentin immer ziemlich genau den Zeitpunkt voraus, an dem sein Wundermittel an Wirkung verlor. Josef schluckte gottergeben, denn ohne diese betäubende Medizin tobten unerträgliche Schmerzen in seinem Bein.

Damit er nicht aufstehen musste, pinkelte Josef in eine verbeulte Blechkanne, obwohl er sich dabei furchtbar schämte. Quentin hatte sie neben das Bett gestellt und Josef grinsend gezeigt, was er damit machen sollte.

Am Dienstag, dem zweiten Tag nach dem schrecklichen Geschehen im Heustock, kam Quentin nur noch mittags mit der Flasche und stellte Josef einen Korb mit zwei dicken Scheiben trockenem Brot sowie eine Kanne mit Wasser auf den Hocker, den er von seinem Bett neben Josefs geschoben hatte.

Als Josef gegen Spätnachmittag aufwachte, fiel ihm als Erstes auf, dass ihm nicht mehr so heiß war und die Schmerzen im Bein nachgelassen hatten. Wie lange er nun schon so lag, hätte Josef nicht zu sagen vermocht. Waren es ein oder zwei Tage gewesen oder schon eine ganze Woche? Die einzigen Erinnerungen, die sich unauslöschlich in sein Gedächtnis eingebrannt hatten, waren das riesige Gemächt des Bauern und wie dieser die leblose Vroni in zwei Säcke gesteckt und auf den Leiterwagen geworfen hatte. Auch die Drohung des Bauern, ihn zu erschlagen, wenn er jemandem von dem schrecklichen Geschehen erzählte, klang Josef noch Wort für Wort in den Ohren nach. Außerdem war ihm, als hätten ihn die Mutter und auch seine Geschwister besucht, aber da war er sich nicht wirklich sicher, denn von wem hätten sie von seinem Unglück erfahren haben sollen?

Aus dem Stall hörte Josef die vertrauten Geräusche von klirrenden Ketten, den Flüchen Korbachs, das Scheppern der Melkeimer und das Schaben der Mistgabel auf dem Steinboden.

Sehnsüchtig wartete er darauf, dass Quentin mit dem Stall fertig war und in die Kammer kam. Hoffentlich brachte er etwas zu essen mit, denn Josef hatte die letzten Stunden unbändigen Hunger verspürt.

Es dauerte, bis endlich knarrende Schritte die Holzstufen heraufkamen und der Lichtschein einer Kerze ins Zimmer schwebte. Die Kerze steckte in einer Laterne – und die hatte Josef bisher nur in der Faust des Bauern gesehen.

Josefs Herz schien mehrere Schläge auszusetzen. Wie eine Trommel vibrierte seine Brust. Mit angstvoll aufgerissenen Augen starrte er die mächtige Gestalt an. Das Blechdach der Laterne warf Schatten auf das Gesicht. Das böse Grinsen und die gespenstisch funkelnden Augen konnte sich Josef auch bei tiefster Dunkelheit bildhaft vorstellen. In der einen Hand hielt Korbach die Laterne, in der anderen aber einen dicken Knüppel, und Josef war klar, dass der Bauer nun seine Drohung wahr machen würde.

»Hab nix g’sagt«, flüsterte Josef, »zu niemand nix.«

»Des hät i dir au it grota«, knurrte Korbach, und für Josef hörte sich seine Stimme an wie das Knurren des Höllenhundes. »Morga ond Donnerschtag bischt auf der Riedwies ond am Freitag gosch mr in’d Schul’. D’ Rosl hot di tretta, wenn jemand frogt. Isch des klar?«