16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

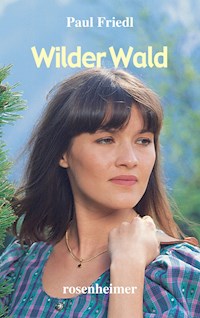

Standesdenken, Armut und Lügen überschatten das Zusammenleben im Bergdorf Hohenwarth. Die Müllerstochter Leni verdreht allen Burschen den Kopf und treibt dabei ein falsches Spiel. Auch der Jäger Florian Dachsenberger erliegt ihrem Charme. Doch diese Enttäuschung überwindet er schnell. Schon bald führt er die tüchtige Maria zum Altar und übernimmt die herrenlose Mühle. Und doch findet er keine Ruhe – am Grab seines Vaters hatte er geschworen, dessen feigen Mörder zu stellen. Der Wilderer treibt noch immer sein Unwesen im Gemeindeforst. Wird die Wahrheit am Ende ans Licht kommen und die Gerechtigkeit siegen? Ein spannender und mitreißender Roman des beliebten Schriftstellers Paul Friedl.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2008

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

Titelfoto: Michael Wolf, München

eISBN 978-3-475-54680-8 (epub)

Worum geht es im Buch?

Paul Friedl

Der Bräu von Hohenwarth

Standesdenken, Armut und Lügen überschatten das Zusammenleben im Bergdorf Hohenwarth. Die Müllerstochter Leni verdreht allen Burschen den Kopf und treibt dabei ein falsches Spiel. Auch der Jäger Florian Dachsenberger erliegt ihrem Charme. Doch diese Enttäuschung überwindet er schnell. Schon bald führt er die tüchtige Maria zum Altar und übernimmt die herrenlose Mühle. Und doch findet er keine Ruhe - am Grab seines Vaters hatte er geschworen, dessen feigen Mörder zu stellen. Der Wilderer treibt noch immer sein Unwesen im Gemeindeforst.

Wird die Wahrheit am Ende ans Licht kommen und die Gerechtigkeit siegen?

Ein spannender und mitreißender Roman des beliebten Schriftstellers Paul Friedl.

„Hohoho—huii!“

Dreimal kam dieser Ruf in der Morgenfrühe des Sonnwendtages von der Höhe des Reitenwaldes unterm Keitersberg und verklang, sich an den Hängen im Echo brechend, zwischen den Bäumen.

Der junge Jäger Florian Dachsberger stand wie gebannt auf dem Steig, der nach Hohenwarth hinunter führte, und lauschte. Der seltsame Schrei war verstummt, und die Finken sangen in den Buchen, und eine Amsel pfiff übermütig.

Kopfschüttelnd setzte der Jäger den Weg ins Tal fort. Der Wald knisterte in der schon seit Wochen anhaltenden Sommerhitze, und der stille Morgen hatte kein waldfremdes Geräusch.

Dieser sonderbare Ruf beschäftigte ihn schon lange, und er war überzeugt, daß es in irgendeiner Weise mit ihm zu tun hatte. Er war ihm schon oft nachgegangen und hatte doch nie herausgefunden, wer dieses Signal gab. Es konnte nur eine Warnung sein, die an jemanden gerichtet war, der sich auf Abwegen befand, die Nachricht, daß jemand im Wald war, der ihm gefährlich werden konnte.

Und diese Stimme! Sie gab ihm das größte Rätsel auf. War es ein Mädel oder ein halbwüchsiger Bub? Hell und weithallend war dieser Schrei, und doch hatte er noch nie den Standort des Rufers ausfindig machen können. Dieses „Hohoho“ klang so weich und melodisch wie ein lockender Jodler, und das „Huii“ war das betonte Ende, das ihm einmal spottend, ein andermal angstvoll und dann wieder so befreit in den Ohren geklungen hatte, als bedeutete es die Warnung vor Gefahr oder die Meldung, daß die Gefahr vorüber sei. So verglich er es mit dem warnenden, ängstlichen und alarmierenden Schrei einer Amselmutter.

Seit Mitternacht war er unterwegs, sah noch das Verglühen des Sonnwendfeuers drüben auf dem Hohenbogen und kurz nach dem Abenddämmern schon wieder das Morgengrauen der kürzesten Nacht des Jahres. Er traute dieser hellen Nacht nicht und hatte sich auch nicht getäuscht, denn während er gegen den Frauenwald und den Mittagstein anstieg, knallte es im Hohenwarther Revier.

Mißmutig strich er sich über den fuchsroten Kinnbart, verhielt, wie er es bei seinen Gängen gewohnt war, und horchte. Tausendmal hatte er den Waldmorgen schon erlebt, und immer wieder suchten seine Augen das helle Grün der Buchen und das düstere Oliv der alten Tannen, das graue Moos an den Stämmen und die goldleuchtenden Sonnenflecken auf dem Waldboden. Ein Eichkatzl turnte im Geäst einer Eberesche, deren Beeren sich schon leicht färbten, und eine Drossel wippte auf dem Gipfel einer jungen Fichte.

Wäre alles so schön, wenn nicht das Ludern wäre, das verbotene Schießen und das hundsgemeine Schlingenlegen. Wenn man nur wüßte, auf welchen der vielen Häusler, Knechte und Kleinbauern in und um Hohenwarth man setzen konnte! Er brauchte erst einmal eine gute Fährte, die ihn zu einem der Luderer führte, dann — ! Ein Erbarmen würde der Florian Dachsberger nicht kennen, denn dann käme in ihm der ganze Zorn hoch über die verpaßten Nächte, die mühsamen Verfolgungen und die Enttäuschungen eines gefoppten Jägers.

Dieser Schrei! Er hatte ihn noch nie bei den Häusern gehört und würde ihn sofort erkennen, wenn ein Bub oder ein Mädel aus den Dörfern und Höfen ihn auch nur in ähnlicher Weise gebrauchte.

Es war um aus der Haut zu fahren!

Müde nach dem weiten Weg und dem fressenden Zorn in der Brust ging er weiter.

Sollte er dem Herrn berichten, daß im Hohenwarther Wald ein Schuß gefallen sei und er sich vergeblich nach dem Wildschützen umgesehen habe?

Ach was! Überall konnte ein Jäger auch nicht sein, und er brauchte ja den Schuß nicht gehört zu haben.

Wenn nicht der grüne Wald wäre und das freie Leben, dann wäre er lieber Oberknecht oder Mühlbursche, Holzhauer oder Fuhrmann geworden und hätte auf die besondere Gunst seines Herrn gepfiffen. So aber hatte er darum gebettelt, der Nachfolger seines Vaters, des alten Jägers Dachsberger, werden zu dürfen. Was ihn dazu getrieben hatte, das ging ja niemanden etwas an. Schreiber hätte er werden können beim Landrichter in Kötzting, er hatte aber lieber zur Flinte gegriffen und ließ sich nun von der Unruhe in den Wäldern herumtreiben.

Vielleicht war es unüberlegt gewesen, aber er hatte es nun einmal geschworen, und dabei blieb es.

Auf der Höhe über dem Dorf Hohenwarth verhielt er wieder. Dicht unter ihm war das bescheidene Dorfkirchlein, der Friedhof und das Schloß, wie die Bewohner das Herrschaftshaus nannten, und an der Berglehne häufelten sich die hölzernen Häuser der Söldner und lagen breit und behäbig die wenigen Höfe der von der Herrschaft unabhängigen Bauern. Auf den Wiesen waren schon seit Tagesanbruch die Mäher am Werk, und das Rauschen der streichenden Sensen und das Scharren der Wetzsteine hörte er bis hier herauf.

Die Morgensonne verdampfte den glitzernden Tau zu flirren der Luft. Dem Tal gegenüber stieg der breite Rücken des Hohenbogen an, und aus dem Talabschluß, über den Häusern und dem Zwiebelturm der Kirche von Lam, ragte der Osser mit zwei nackten Gipfeln auf.

Florian Dachsberger riß einen Zweig von einem Tännling und steckte ihn an den Hut. Dann stieg er nieder, umging das Kirchlein und öffnete das knarrende Eisengitter des Friedhoftores. Inmitten der zweiten Grabreihe kündete die verwitternde Tafelschrift an einem Holzkreuz, daß dort der Jäger Josef Dachsberger unter der Erde lag. Auf dem Grab steckten — ein ungewöhnlicher Schmuck — viele Tannenzweiglein, teils schon verdorrt.

Verstohlen sah sich der junge Mann um, nahm Hut und Zweiglein vom Kopf, steckte den grünen Waldgruß zu den anderen Ästchen in die Erde, bekreuzte sich und murmelte:

„Ist wieder einer droben gewesen, Vater, und ich habe ihn net erwischt. Aber wenn ich Tag und Nacht gehen muß — ich finde den, der dich auf dem Gewissen hat. Eher gebe ich keine Ruhe. Und wenn ich ihn habe, dann lege ich das Gewehr weg. Ich taug net zum Jäger, mich erbarmt jedes Stuck, das ich dem Herrn bringen muß. Mein letzter Schuß wird der sein, der dich rächt. Ich habe es geschworen, und ich halte meinen Schwur.“

Er bekreuzte sich wieder und ging.

Im Kirchlein riß der Mesner-Girgl die Glocke zum Taganläuten. Das Dorf aber war längst erwacht. Auch in den Regenwiesen drunten am Bach standen die Mäher schon zwei Stunden in der Mahd, und das Zischeln der Wetzsteine kam aus allen Richtungen.

Unter einem dieser Schindeldächer da drunten hauste einer mit dem schlechten Gewissen eines Mörders. Der Teufel wußte es. Es konnte nur ein Hohenwarther gewesen sein, der seinen Vater angeschossen hatte, daß er droben im Wald liegen mußte, bis sie ihn endlich fanden. Zwei Tage und zwei Nächte hatte das halbe Dorf nach dem Dachsberger gesucht, und als sie ihn endlich gefunden hatten, war die Wunde schon brandig geworden, und niemand konnte mehr helfen. Es war furchtbar gewesen, das schreckliche Sterben des Vaters mit ansehen zu müssen, wie er sich mit den Zähnen in der eigenen Faust verbiß und dann im übermächtigen Schmerz doch aufbrüllte, wie sein Ächzen und Stöhnen leiser wurde und er nach einem halben Tag sich plötzlich streckte und das gelbe Gesicht totenstarr wurde.

Unter einem dieser Dächer mußte der hinterhältige Lump wohnen, der den alten Jäger rücklings angeschossen hatte.

Wenn es nicht doch einer aus Hudlach oder einem der andern Weiler unterm Keitersberg gewesen war. Der Teufel wußte es, und der Florian Dachsberger war bereit, dem Pferdefüßigen die eigene Seele zu verkaufen, wenn er ihn dafür zum Mörder seines Vaters führte.

Das wurmte und stach in der Brust des jungen Mannes, daß er oft meinte, es wäre eine Kränke am Lüngl oder am Herzen.

Diesen bohrenden Herzwurm konnte auch der schönste Sommermorgen nicht zum Schweigen bringen.

Der junge Dachsberger sah nicht nach den kleinen Fenstern der alten Holzhäuser. Im Gehen wollte ihn der Schlaf anfallen, für den er kaum noch Zeit fand. Erst als seine Nagelschuhe auf den Steinen der Toreinfahrt zum Schloß klapperten, wischte er den trüben Schleier von den Augen. Im Geviert der alten Gebäude begann das Leben. Die Dirnen waren bei der Stallarbeit, und auf einem Holzstock vor der Wirtschaftsküche saß gebückt der greise Umgeher und Dorfarme Dirrigl, der im Schloß die Armeleutesuppe bekam, und wartete, daß die Wirtschafterin ihn zur Morgensuppe rief.

„Guten Morgen, Jäger!“ fistelte er, doch der junge Dachsberger achtete nicht auf ihn. Er ging mit schleppenden Schritten zu der ebenerdigen Tür im Seitenflügel und betrat die kleine Wohnung, die dem Herrschaftsjäger zugewiesen war. Der niedere Raum mit faulenden Bodenbrettern, bröckelnden Wänden, einem alten Tisch und einer rohen Bank, mit einem Bauernkasten und Rehgewichteln an den Wänden, wurde von der Morgensonne erhellt, und vom steinernen Herd brachte die eisgraue Jägermutter dem grußlos Eintretenden stumm die Schüssel mit der sauren Milchsuppe und legte ihm den schwarzen Brotlaib hin. Müde und verdrossen hängte der Florian das Gewehr an die Wand und darüber den verwitterten Filzhut, schob sich auf die Bank, schnitt einen Keil Brot vom Laib und begann zu löffeln.

Erst nach einer Weile brummte er: „Hat wieder einer geschossen — droben in unserm Wald. Bin auf der Reitenbergerseite gewesen. Wo nur die Burschen die Stutzen und die Munition hernehmen! Das muß ich noch herausbringen.“

Die alte Dachsbergerin meinte: „Müßtest mehr unter die Leut gehen und gut hinhören. Rennst alleweil im Holz herum, da erfährst du nix.“

„Kannst recht haben. Das Geschrei hab ich auch wieder gehört. Das geht mir net aus dem Kopf. Muß ein Aufpasser sein — ein Bub oder ein Dirndl — schreit wie ein junger Jochgeier. Wenn ich es höre, dann weiß ich, daß es mich angeht. Das muß ich noch herausbringen, wer —“

Der Löffel fiel klirrend auf den Tisch, und die Dachsbergerin, die am Herd stand, sah sich um. Ihr Sohn war eingeschlafen. Sein Kopf war auf die verschränkten Arme niedergesunken und hatte die Schüssel mit der Hälfte der Milchsuppe umgestoßen. Seufzend räumte die Mutter den Tisch ab und wischte die verschüttete Suppe weg.

„Lieber Gott, das hält er nimmer lang aus! Der wird noch närrisch! Wenn er sich nur einmal ein Weibsbild finden tät, das ihn ablenkt“, flüsterte sie.

Einen Katzensprung über dem Schloßbau lag, in den Hang gedrückt, ein altes gezimmertes Haus mit weitem Dachvorschuß und einem kleinen Balkon an den wetterbraunen Balkenwänden. Kurz und bündig stand auf einer Holztafel über der niederen Haustür „Gendarmerie“, und die kleinen Fenster waren fast verdeckt von rotblühenden Blumenstöcken.

Als auf dem Weg draußen der Dachsberger vorbeiging, saßen sie drinnen in der von geschwärzten, mächtigen Balken getragenen Stube um die Milchschüssel: der dicke, gewichtige und rotgesichtige Gendarm Meier mit blauen, hellen Kinderaugen und aufgezwirbeltem Schnurrbart, seine blonde, ebenfalls rundliche Frau mit einem ewig heiteren Lächeln und, steif aufgerichtet, der Hilfsgendarm Alfons Loderer, jung und mit einem braunen Flaum auf der Oberlippe, dem mageren Anfang eines Respekt fordernden Schnurrbartes. Langsam und an das braune Bier im Schloßstübl denkend, löffelte der Gendarm Meier, etwas hurtiger sein Eheweib und gemessen und der Hauswirtin die größeren Brotbrocken überlassend, der Alfons Loderer. Geduldig wehrte er die Fliegen ab, die um die Milchschüssel surrten und fragte bescheiden an:

„Was ist heute zu tun, Meister?“

Der Gendarm Meier wischte sich gemächlich die Milchtropfen vom Bart, blitzte mit seinen Blauaugen den Gehilfen an und erklärte mit einem Baß, der gar nicht zu seinem Aussehen paßte:

„Am Vormittag gehst du nach Hudlach hinauf, dem Hinterberger seine Buben haben gestern beim Stadel ein Feuer gemacht. Kann das Zündeln absolut net leiden. Anzeigen! Am Nachmittag schaust du beim Glasschröder in Gotzendorf nach. Dem soll der Nachbar über das Mark gemäht haben. Sag ihm, daß wir uns mit solchen Kleinigkeiten net abgeben, und wenn ihm das net paßt, dann soll er sich halt quitt machen und dem Nachbarn einen Schübel Heu stehlen. Uns aber soll er gefälligst in Ruhe lassen.“

„Ist gut, Meister“, bestätigte Loderer die Aufträge.

„Und bleib von den Wirtshäusern weg!“

„Hab sowieso kein Geld“, grinste der Hilfsgendarm.

„Und in die Haselmühl?“ fragte die Meierin dazwischen.

„Da gehe ich hin“, entschied der Gendarm. „Mit dem Mühlgirgl muß ich selber reden. Hoffentlich haben sie ihm den Buckel richtig vollgedroschen, damit er eine Weile langt. Von einer Anzeige kann keine Rede sein. Da hätten wir viel zu tun, wenn wir mit jedem Raufer aufs Gericht müßten. Sollen raufen, aber dann sollen sie das Maul halten, sonst können sie mich einmal von einer anderen Seite kennenlernen!“

Er legte den Löffel hin und griff mit seiner Riesenfaust und den dicken Wurstfingern in die Luft, als gäbe es die Gurgel eines aufbegehrenden Burschen zu fassen. Dann ließ er die Faust auf den Tisch fallen, daß die Milchschüssel hüpfte, schmunzelte und meinte:

„Solche Pratzen mußt du dir noch anschaffen, Alfons. Und wenn die Leni von der Haselmühl dich noch weiter interessiert, dann brauchst du gute Fäuste, denn da sind drei dran, die keinen vierten leiden.“

Der Loderer errötete und sagte, ein wenig gekränkt: „Ich fürcht mich net. Weiß schon, daß sie den Dachsberger gern hätte.“

Über das Gesicht des Gendarmen Meier flog ein ärgerlicher Schatten: „Den Dachsberger? Der macht noch die ganze Gegend rebellisch. Um seinen Fuchsbart möchte ich wetten, daß er uns beim Landrichter ein Süpperl einbrocken will.“ Er zog die Tischschublade heraus und holte einen Brief hervor. Die Ellenbogen aufgestützt, las er den beiden vor:

„Betreffend die Wilddieberei im Hohenwarther Wald. Es muß angenommen werden, daß der Gendarmerieposten in Hohenwarth der dort grassierenden Wilddieberei zu wenig Augenmerk widmet, obwohl die Bekämpfung dieser gemeinen Gesetzesmißachtung auch zu den Aufgaben der Gendarmerie gehört. Dem Jäger Florian Dachsberger ist es allein nicht möglich, dem Unwesen zu steuern. Es ist nach hier zu berichten, was von der Gendarmerie in Hohenwarth zur Bekämpfung und Ermittlung der Wildfrevler getan werden kann und getan wird.“

Mit grimmigen Blicken sah der Gendarm auf seinen Gehilfen und auf seine Frau und holte einen zweiten Bogen aus der Schublade:

„Hab die Antwort schon geschrieben und gebe sie heute der Botin mit. Vom Dachsberger lassen wir uns net verkaufen! Edler Herr Landrichter, Euer Hochwohlgeboren! Zur Sache der Wilddieberei um Hohenwarth ist zu berichten, daß der Jäger Dachsberger sowieso Tag und Nacht hinter den Wildschützen herrennt. Er hat ja sonst nix zu tun und hat auch noch keinen erwischt. Während die Gendarmerie andere Arbeit genug hat. Wenn der Jäger uns einen Wilddieb namhaft machen kann, wird dieser sofort von uns verhaftet und dem Landgericht überstellt. Es ist aber nicht so, als wenn es hier viel oder lauter Wildschützen gäbe, denn bei mehreren wäre leichter einer zu fangen. In ergebenster Hochachtung — und so weiter.“

Der Hilfsgendarm hielt sich die Hand vor den Mund und meinte, daß der Herr Landrichter sich dieses Schreiben wohl aufheben werde, während die Meierin anerkennend äußerte, dies sei eine gute und recht gescheite Antwort.

„Und von heut an gehen wir wieder mit Gewehr und Sabel, ganz nach Vorschrift, und mit der Kette, falls uns ein Wildschütz über den Weg rennt“, feixte Meier.

„Den Jäger sollst net spotten, der hat es hart genug!“ rügte seine Frau.

„Ich sag ja nix! Hoffentlich macht er keine Dummheit und pleddert einem Falschen eine Schrotladung in den Hintern.“

Von dem Kleiderrechen an der Wand nahmen die Männer ihre Uniformröcke, und schnaufend und ächzend zwängte sich der Meier in die enge Uniform, nahm die Mütze vom Haken und fluchte:

„Ist das Schildl schon wieder abgerissen, Dunnerkeil!“ Er warf sie seinem Hilfsgendarm zu und angelte sich dessen Mütze.

„Da — nimm du sie! Die Frau soll dir das Schildl anheften. Dir pressiert es ja net so arg.“

Daß die Mütze des Loderer für seinen großen Kopf viel zu klein war, genierte ihn nicht. Er preßte sie auf den runden Schädel, daß die Naht krachte, gürtete den Säbel um, griff nach dem Gewehr und hatte es eilig, aus der Stube zu kommen. Außer Sichtweite des Hauses schlug er einen Bogen und schwenkte auf die Schloßstube ein.

„Weiß schon, warum es so pressiert!“ lachte die Meierin hinter ihm her, und der Alfons Loderer probierte die Mütze mit einem Gesicht, als hätte er Bauchweh. Sie rutschte ihm über die Ohren herunter.

„Aufsetzen kann ich die net, die trag ich lieber in der Hand“, mängelte er.

„Bist halt noch ein wenig akkurat“, schmunzelte die Meierin. „ich wollte, der Meinige wär es auch, aber das ist ja ein Schlamper.“

„Und viel zu gut für sein Amt“, sorgte sich der Loderer.

Indessen hatte der Gendarm Meier auf Umwegen die Bräustube im alten Schloß erreicht, wo die Hausmagd eben den Fußboden mit Besen und Wasser bearbeitete, um die Wirtschaft für den neuen Tag aufzufrischen. Der Gendarm stieg über den Eimer, betrat den mit Gewölben ausgebauten Raum und steuerte den Ofentisch an, der immer für die Honorationen des Bergdorfes, Expositus, Lehrer, den Schloßherrn selbst und die Gendarmen freigehalten war.

Mit gerunzelter Stirn blieb er stehen, als er einen auf der Wandbank schlafenden Mann bemerkte und wandte sich fragend an die Magd:

„Ist der noch von gestern da?“

„Glaub schon, Herr Gendarm. Es ist der Haderer. Hat gestern eine Kuh verkauft.“

Die blauen Augen Meiers blitzten ärgerlich, und mit einem Fußtritt in den Hintern weckte er den Schlafenden auf. Grunzend und sich die Augen wischend, setzte sich der Haderer auf, sah zuerst die Hausmagd, verlangte ein Bier und blinzelte dann betroffen den Gendarmen an:

„Mich dürstet —“, stammelte er entschuldigend.

Da packte ihn die große Faust Meiers am Rockkragen, stellte ihn auf die Beine und schob ihn zur Tür:

„Da draußen ist der Hofbrunnen! Raus! Eine Stube voll Kinder, die vor Hunger am liebsten den Fensterkitt aus dem Rahmen beißen möchten, und das Geld versaufen! Wenn ich dich noch einmal mit einem solchen Fetzen Rausch erwische, sperre ich dich ein!“

Der Haderer sträubte sich und jammerte: „Nur eine Halbe — ganz krank bin ich vor Durst —“

Ein zweiter Fußtritt beförderte ihn ins Freie.

Zufrieden, als hätte ihm die kurze Auffuhr Spaß gemacht, setzte sich der Gendarm an den Ofentisch.

„So, jetzt kannst mir die drei Quartel Schöps bringen“, schmunzelte er und zwirbelte den mächtigen Schnauzer.

Eine Tür knarrte, und ein dröhnender Baß kündete an, daß der eintretende Schloßbräu die Bestellung mitgehört hatte.

„Heut soll er kein Nachbier trinken. Bring ihm eine Maß Braunes und mir das Meinige.“

Nur in Hemd und Hose, barfuß in Holzschuhen, schob sich der dicke Bräu an den Tisch, erwiderte den Morgengruß des Gendarmen mit einem wohlwollenden Nicken, gähnte laut und fuhr sich über den kahlen Kopf. Als er sich auf seinen mit einem Ledersitz gepolsterten Stuhl sinken ließ, bangte der Gendarm um die Haltbarkeit des Sitzmöbels.

„Heut bringen wir das meiste Heu herein“, gähnte der Bräu, „aber was ich sagen wollte: die Kleindirn sagt, daß in der Nacht schon wieder zwei Hühner verschwunden sind. Wenn das so weitergeht — und zu was haben wir denn eigentlich zwei Gendarmen — he?“

„Das Fuchsfangen ist net unsere Sache“, grinste der Meier. „Hast ja einen Jäger.“

Der Bräu hob die buschigen Augenbrauen: „Der Fuchs reißt keine Latten vom Hühnerstall weg, Meier!“

„Oh, es gibt Füchse, die so schlau sind —“

Die Hausmagd brachte das braune Bier in gläsernen Krügen mit Zinndeckeln und für den Herrn ein großes Stück Schwartenmagen und einen Keil schwarzes Brot.

„Hast es gut, Bräu“, neidete der Gendarm, und das Wasser lief ihm im Mund zusammen. „Bei mir gibt es entweder eine blaue Suppe oder eine Schüssel abgerahmte Milch.“

„Bring ihm ein Stückl!“ befahl der Bräu seiner Hausmagd und meinte, sich an den Gendarmen wendend: „Aber das sag ich dir, den Fuchs mußt du fangen, das ist ein zweibeiniger!“

„Vergelt’s Gott“, bedankte sich Meier. „Den Fuchsen fang ich, darauf kannst du dich verlassen.“

Mit Wohlbehagen frühstückten sie, bestätigten sich gegenseitig, daß heuer ein heißer Sommer, der Schwartenmagen gut gewürzt und das Braunbier das einzig Richtige für ein gesundes Frühstück sei, redeten vom großen Sonnwendfeuer der vergangenen Nacht und kamen dann auch auf den Herrschaftsjäger Florian Dachsberger zu sprechen.

„Dein Jäger geht um wie ein Berggeist, der keine Ruhe findet. Redet net und deutet net“, mängelte der Gendarm und wischte sich den fettigen Mund. „Der sieht und hört mehr Wildschützen, als es überhaupt gibt. Jetzt sollen wir Gendarmen auch noch auf die Wilddiebjagd gehen.“

„Dafür ist es höchste Zeit!“ grollte der Bräu. „Wozu seid ihr denn da? Die Lumpen schießen mir die schönsten Stuck weg. Den Florian treibt der Haß, und das kann ich verstehen. Hat mich direkt erbarmt, der Bursch, wie er bei der Beerdigung von seinem Vater am Grab Rache geschworen hat. Hab mir gedacht, daß er der Richtige sein könnte, der mit dem Gesindel fertig wird. Könntet ihm doch helfen?“

„Tun wir, Bräu, tun wir. Soll uns nur sagen, wen er in Verdacht hat. Hab dem Loderer schon gesagt, daß er sich umsehen soll.“

Mit einem langen Zug leerte er das Glas, ließ den Zinndeckel zuklappen und glättete den feuchten Schnauzer:

„Muß in die Haselmühl wegen der Rauferei von heute nacht. Den Girgl haben sie richtig gewixt, und das muß ich mir anschauen.“

„Weiß schon. Ist aber draußen vor dem Haus gerauft worden, und da geht es mich nix an.“

Meier stand auf und versuchte die Dienstmütze auf den Kopf zu pressen. Der Bräu lachte schallend.

„Hast du deinem Buben sein Häubl erwischt?“

Verlegen brummte der Gendarm: „Ist dem Loderer die seinige. Muß ich rein verwechselt haben.“

Mit Gewalt preßte er die Mütze schief über das rechte Ohr, griff nach seinem Gewehr und stapfte ins Freie, während der Bräu ihm noch nachrief: „Den Fuchs net vergessen!“

In die gleißende Sonne blinzelnd, stöhnte Meier: „Das wird wieder ein Tag! Vorschrift: Der Uniformrock ist stets bis zum obersten Knopf zuzuknöpfen! Das hält kein Roß aus. Und mich können die ganzen Vorschriften —“

Er riß den blauen Rock mit den glänzenden Knöpfen auf und wischte sich immer wieder den rinnenden Schweiß von der Stirn. Durch das Unterdorf marschierte er zur Landstraße und betrachtete prüfend die alten Häuser und die Umgebung.

Für den Hühnerdieb hab ich noch Zeit, der kommt mir net aus, überlegte er und stand plötzlich vor dem Haderer, der am Wiesenrand neben der Straße im Grase schlief.

Ist der Hammel noch da! ärgerte er sich und sah auf den Betrunkenen nieder, den die um seine Nase summenden Schmeißfliegen nicht im Schlaf störten. Schon wollte Meier den Fuß heben, um den Haderer mit einem Tritt aufzuwecken, als er bemerkte, daß aus der Innentasche des Kleinbauern das Schnürl seines Zugbeutels hing. Vorsichtig zog er daran, holte den Lederbeutel heraus und prüfte den Inhalt. Er zählte den Rest des Kuhgeldes.

Solange da noch was drinnen ist, geht er net heim, der Saufaus! Und wie leicht könnte ihm irgendein Handwerksbursche den Beutel stehlen! Na warte!

Sein rundes Gesicht verzog sich zu einem spitzbübischen Lachen, er steckte den Beutel ein und machte sich leise davon.

Den frischen Heuduft genüßlich einschnaufend, wanderte er gemächlich gegen den Weiler Hundzell, ging zu einem niederen Bauernhaus, um das eine Kinderschar tollte, und mußte sich bücken, um unbeschadet durch die niedere Haustür zu gelangen.

Eine schmächtige Bauersfrau, die eben die Stube aufräumte, sah ihm erschrocken entgegen:

„Der Herr Gendarm? Hat der Haderer was ausgefressen? Ist heut nacht überhaupt net heimgekommen, der Lump.“

Schmunzelnd zog Meier den Geldbeutel heraus und reichte ihn der Frau:

„Da ist das, was vom Kuhgeld übriggeblieben ist. Versteck es, und sag deinem Hallodri kein Wort davon — verstehst — kein Wort! Sonst sperr ich dich ein, daß dir die Rippen krachen! Will sehen, ob ein Weibsbild auch das Maul halten kann.

Ehe die verblüffte Haderin noch etwas zu sagen vermochte, schloff der wohlbeleibte und schwitzende Gendarm schon wieder gebückt durch die Stubentür und an den gackernden Hühnern im Flötz vorbei ins Freie.

Das Federvieh erinnerte ihn wieder an den Hühnerdieb und den Auftrag des Schloßbräus, und überlegend wischte er sich den Schweiß von der Stirn und sah prüfend gegen den in der Vormittagshitze glasigen Himmel.

Der Fuchs lief ihm nicht davon, also wollte er zuerst in die Haselmühle, damit der Mühlgirgl nicht allzuviel Zeit hatte, sich den Verlauf der Rauferei nach seinem Gutdünken zurechtzulegen. Und überdies war der Haselmüller ein gastfreundlicher Mann.

Über Wiesen und Feldraine marschierte er schnaufend und schwitzend, die zu kleine Dienstmütze unter den Arm geklemmt, wieder nach dem höher gelegenen Hohenwarth zurück und umging das Unterdorf, um zum kleinen Bachtal der Haselmühle zu kommen. Die Leute, die auf den Wiesen das dörrende Heu wendeten, begrüßten ihn freundlich, und redefaul bestätigte er immer wieder, daß ein heißer Tag sei und wohl ein Gewitter zu erwarten wäre.

Beim Haselmüller wusch ein schlankes, braunhaariges Mädel am Hausbrunnen die Wäsche, richtete sich auf, schob sich eine Haarsträhne aus dem lachenden runden Gesicht und begrüßte ihn voller Respekt und Neugierde.

„Der Vater ist in der Stube, und — der Girgl liegt in seiner Kammer droben und legt sich nasse Hadern über den Kopf. Bin gespannt, wann der einmal vom Raufen genug hat.“

Schmunzelnd blieb Meier bei der Müllerstochter stehen und fragte augenzwinkernd: „Warum ist eigentlich gerauft worden? Du könntest das ja wissen.“

Offen erklärte das Dirndl: „Wahrscheinlich, weil jeder mit mir heimgehen wollte und der Girgl so eifersüchtig ist.“

„Eifersüchtig? Hat er dazu einen Grund?“

„Ach woher denn! Ich hab mit ihm nix zu tun und mit einem andern auch net. Da käme ich dem Vater gerade recht, wenn ich mich mit den Burschen einlassen tät!“

„Und mein Kollege?“

„Der Loderer? Als der kam, war schon alles vorbei. Er hat mich dann heimbegleitet.“

Dabei war sie rot geworden und beugte sich über die Wäsche.

Wohlgefällig betrachtete Meier noch eine Weile das fleißige Mädchen, zwirbelte den Schnurrbart, knöpfte die Uniform zu und betrat die Stube. Der Haselmüller, ein hagerer Mann, saß hemdärmelig und pfeifenrauchend am Tisch und begrüßte ihn.

„Eine Sauhitze“, sagte er.

Meier zwängte sich ihm gegenüber auf die Bank, klatschte die Dienstmütze auf den Tisch, öffnete den Uniformkragen und seufzte:

„Und ein Saudurst.“

Woraufhin der Müller träge aus der Stube schlurfte und mit einem Krug Bier zurückkam, wortlos den Brotlaib und das Messer aus der Schublade nahm und es dem Gendarmen hinlegte. Dann erst fragte er:

„Bist du wegen dem Girgl da?“

In den Bierkrug versenkt, antwortete Meier nur mit einem Augenzwinkern, wischte sich dann umständlich Mund und Schnauzbart und greinte:

„Solange du deine Leni net verheiratest, wird das Geräuf unter den Burschen net gar.“

„Das pressiert net! Sollen nur raufen, tun es sowieso umsonst. Den künftigen Haselmüller hab ich schon ausgesucht.“

„Aber ich hab das Gescherr und kann Anzeigen schreiben, bis mir die Haut abgeht! Da muß endlich einmal Ruhe werden!“ Und lauernd forschte Meier: „Gibst du sie dem Dachsberger? Oder hat mein Hilfsgendarm, der Loderer, Aussichten? Ich befürchte alleweil schon, daß die zwei auch einmal wegen deiner Leni ins Raufen kommen.“

Grob warf der Müller hin: „Ich kann keinen Jäger brauchen und noch weniger einen Gendarmen! Ich brauche einen Müller!“

Meier säbelte sich einen Keil Brot ab und bemerkte vorsichtig: „Sollte halt doch einer sein, den die Leni auch mag.“

„Da wird bei mir net lang gefragt!“ polterte der Haselmüller.

„Der Loderer Alfons ist ein tüchtiger Kerl, der lernt das Müllern in zwei Tagen.“

„Hab schon einen. Hab es dir ja gesagt!“

Da resignierte der Gendarm, trank in einem Zug den Krug leer, knöpfte die Uniform zu, griff nach Dienstmütze und Gewehr und meinte:

„Na, dann schau ich mir mal deinen Mühlknecht an. Ist etwa er der Ausgesuchte?“

„Der am allerwenigsten!“ bellte ihm der Müller nach, als er die Stube verließ und über die Bodenstiege aufwärts stapfte.

Er kannte sich von früheren Besuchern her aus in dem alten Gebäude, das leicht mit der angebauten Mühle und deren Mahlgang vibrierte und in dem das rüttelnde und klopfende Geräusch Tag und Nacht nicht ausging. Vor einer Kammertür blieb er stehen und öffnete sie.

Auf einer schmalen Bettstatt lag der Mühlknecht, ein feuchtes Leinentuch auf der Stirn, und sah ihm schicksalsergeben entgegen. Es roch durchdringend nach Essig und Schweiß.

Meiers Gesicht legte sich in strenge Falten, und sein Schnauzer sträubte sich.

„Na, Bursche, hast du wenigstens diesmal genug bekommen?“

„Hab überhaupt nix getan!“ jammerte der Girgl. „Alle sind sie über mich hergefallen.“

Die Miene des Gendarmen wurde freundlicher, und schadenfroh meinte er: „Das ist gut. Und jetzt möchtest wohl eine Anzeige machen, he? Da wird nix draus! Und bilde dir net ein, du kannst auf die Leni spekulieren! Da führt kein Weg hin. Jetzt sag ich es dir zum letztenmal: noch einmal wenn du raufst, dann gehen wir zwei an ein Örtl, wo uns niemand sieht, und dann laß ich dich tanzen, bis du nimmer stehen kannst!“

Eingeschüchtert rührte sich der Girgl nicht mehr, denn alle Burschen und Männer von Hohenwarth und der Umgebung wußten, daß gegen die Bärenkraft des Gendarmen drei und vier nichts ausrichten konnten.

Plötzlich packte ihn Meier am Fuß und riß ihn aus dem Bett, daß er auf den Boden fiel:

„Saufen, raufen und dann den Kranken spielen, wie? Auf geht’s! An die Arbeit! Da vergeht das Kopfweh am ehesten! Ich warte noch fünf Minuten, dann möchte ich dich drunten sehen.“

Mit einem „Pfui Teufel!“ hielt er sich die Nase zu, verließ die Kammer und suchte wieder den Haselmüller auf.

„Er ist schon wieder gesund“, berichtete er und deutete gegen die Stubendecke: „Aber das eine sag ich dir: Entweder gibst du ihm die Leni, oder du jagst ihn aus dem Haus. So wie es jetzt ist, tut es net gut.“

„Der Girgl hat nix und taugt net für einen Müller“, greinte der Alte.

Draußen stolperte der Girgl über die Stiege und ins Freie und steckte den Kopf in den Wassergrand.

„Was ich wegen dir alles aushalten muß!“ knurrte er die Leni an, doch die lachte nur:

„Ich hab dir nix angeschafft, net das Saufen und net das Raufen.“

„Du hast kein Herz!“ nörgelte der Girgl. „Aber jetzt mag ich nimmer! Entweder es wird was mit uns zwei, oder ich gehe!“

Sie lachte noch mehr. „Da meine ich, wirst du gehen müssen.“

Als der Gendarm die Mühle verließ, verdrückte sich der Mühlbursche fluchend und drohte: „Den kauf ich mir noch!“

Es ging gegen Mittag, und auf dem Weg zurück nach Hohenwarth zog Meier seine Taschenuhr und sagte im Selbstgespräch:

„Jetzt könnte es soweit sein. Jetzt möchte ich grad eine gute Hühnersuppe.“

Geradewegs steuerte er auf ein Häusl zu, das zwischen Unterdorf und dem Regenbach hinter Haselbüschen und Hollerstauden versteckt an einem Hang lag. Auf der Wiese davor spazierte meckernd eine Ziege am Strick um einen Pflock und streckte den Hals nach Gräsern, die sie nicht mehr erreichen konnte.

In einem offenen Schüpfl lag mehr Gras, als man in drei Jahren von der kleinen Söldnerwiese hätte abmähen können. Das kundige Auge des Gendarmen stellte das wohl fest, doch sein gutes Herz vermerkte es nicht.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com