9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Folge der Spur! Doch sei gewarnt: Unheil liegt in der Luft, als ob sich ein ferner Sturm drohend mit Donner ankündigt … Auf dem Jakobsweg entdeckt Ermittler Christian Sonnthag eine geheimnisvolle Burg. Sie stammt von den Tempelrittern und ist nun im Besitz des Geheimbundes der Tredici. Ihr Netzwerk reicht weit, sogar bis in die ehemalige Residenzstadt Bückeburg. Genau dort am Marktbrunnen kommt es am Freitag, den 13. Oktober, zu einer dämonischen Begegnung. Dunkle Mächte um Großmeister Draxxus haben ihre Hände im Spiel. Ein dramatischer Kampf beginnt, in dem Geschichte plötzlich lebendig wird und Räume wie Zeiten verschmelzen. Gelingt es den Tredici, die Macht zu übernehmen, wie sie es geplant haben?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Alle Personen, außer den historisch gesicherten, sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit Lebenden oder Verstorbenen ist nicht beabsichtigt und daher rein zufällig. Das gilt auch für Namen und Orte.

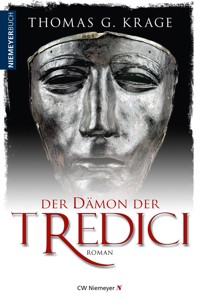

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über https://www.dnb.de© 2023 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e):Foto auf dem Cover abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des Varusschlacht-Museums KalkrieseeISBN 978-3-8271-9789-4

Thomas G. KrageDer Dämonder Tredici

„Freunde! Man muss die eigenen Grenzen auch mal bewusst überschreiten!“(Hape Kerkeling, Ich bin dann mal weg, S. 134)

„Wahrlich, alles ist Geschichte, alles wirkt sich aus.“

Aufgrund dieser Erkenntnis habe ich den Roman verfasst und nehme die Feststellung von Albert Einstein auf, dass Raum und Zeit relativ sind.

Dieses Buch ist meiner Frau Ilka gewidmet und all den neuen oder treuen Lesern,die Freude an der Sprache haben,weil sie in ihr die Tiefe und Schönheitdes Lebens entdecken.Worte, die wie ein Schlüssel öffnen.Sätze, die verbinden.Gefühle, die mich berühren.Zusammenhänge, bei denen ich aufhorche.Bilder, die stark sind und mich faszinieren.Szenen, die mich packen.Geschichten, die mich nicht loslassen.Wege, die ich begleite.Ängste, die mich befallen.Abgründe, die mich bedrohen.Grauen, das ich nicht zulassen will.Spannung, die mich fesselt.Räume, in denen sich Welten auftun.Zeiten, in die ich eintauche.Menschen, die mich bewegen.Freude, die ansteckend ist.Glaube, dem ich vertraue.Liebe, die zwischen den Zeilen wirkt.Hoffnung, die mich vorwärts trägt.Leben in seiner unermesslichen Vielfalt.Es ist das Wort, das den Menschen sprachfähig machtund manchmal über sich hinausweist.Dorthin, wo uns die Worte fehlen.

Verzeichnis der wichtigsten handelnden Personen

* weist auf eine historisch gesicherte Person hin.

• *Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe - Schlossherr in Bückeburg, 21.Jh.

• Alfredo – Sicherheitsmann aus Madrid, 21. Jh.

• Ansgar Albrecht – Sohn (9 Jahre alt) von Graf Friedrich, 16. Jh.

• Aprikose Brauhaus – Historikerin der Uni Göttingen im Roman „Die Fälschung der Tredici“, 21. Jh.

• *Arminius – Fürst der Cherusker, Germanien, 1. Jh.

• Carlos Pérez – spanischer Geheimagent für Terrorabwehr, 21. Jh.

• Christian Sonnthag – Historiker der Uni Göttingen und Ermittler, 21. Jh.

• Christhor – Cheruskischer Name für Christian Sonnthag, 1. Jh.

• Christoph – Pilger aus der Schweiz, 21. Jh.

• *Christoph Clavius – Leiter der Vatikanischen Sternwarte, 16. Jh.

• Dracus – Sklave aus der röm. Provinz Galaecia, 1. Jh.

• Draxus – Gesandter von Papst Gregor XIII., 16. Jh.

• Draxxus – Seine Heiligkeit, der Großmeister (SHG) des Geheimbunds der Tredici, 21. Jh.

• Durán – Geheimrat der spanischen Krone, 21. Jh.

• Enrico – Pilger aus Argentinien, 21. Jh.

• Esokirpa – Hure; später Künstlerin im Roman „Die Fälschung der Tredici“, 15. Jh.

• Fabian Gerster – Schüler (9) aus Bückeburg, 21. Jh.

• Ferrod – Schmied im cheruskischen Germanien, 1. Jh.

• Floraxx – Heilkundige, Äbtissin der Burg Ponferrada, 21. Jh.

• Franka – Hetäre aus Köln, 16. Jh.

• Freya – Cheruskerin in Germanien, 1. Jh.

• Friedrich, Graf zu Holstein-Schaumburg – Regent zu Bückeburg, 16. Jh.

• Gata – (span. Katze) Agentin der Tredici, 21. Jh.

• Gerbert Gerster – Nachtwächter im Bückeburger Schloss, 21. Jh.

• Gerhild Groothaus – Ehemalige Magd der Schlossküche, 16. Jh.

• Goliath – Hünenhafter Wächter geheimer Höhlen im Wiehengebirge bei der Porta Westfalica, 16. Jh.

•*Gregor XIII., Papst - führt die nach ihm benannte Kalenderreform ein, 16. Jh.

• Griseldis - Cheruskische Ehefrau des Stammesältesten Thorbrand, 1. Jh.

• Inga – Pilgerin aus Stockholm, 21. Jh.

• Jimmy – Pilger aus New York, 21. Jh.

• Julius – Römischer Sklave aus Carnuntum, Provinz Pannonia, 1. Jh.

• Kim-Kairi – Pilgerin aus Südkorea, 21. Jh.

• Lambertus – Baumeister in Bückeburg, 16. Jh.

• Laura – Tochter (9) von Christian Sonnthag, 21. Jh.

• Lisa Wollrath – Schülerin (9) aus Bückeburg, 21. Jh.

• Lupus – (lat. Wolf) Mitglied der Geheimen Ritter der Tredici, 21. Jh.

• Mario – Szenetyp aus Santiago de Compostela, 21. Jh.

• Maternus – Mönch im Kölner Dom, 16. Jh.

• Mirabella Hieronymus – Studentin für Geschichte, Praktikantin in Bückeburg, 21. Jh.

• Petra – Exfrau von Christian Sonnthag im Roman „Der Schlüssel der Tredici“, 21. Jh.

• Pieter – Pilger aus Südafrika, 21. Jh.

• Siegward – Kutscher auf der Via Regia, 16. Jh.

• Silva Groothaus – Bäuerin und Marketenderin aus Bückeburg, 21. Jh.

• Sophia – Pilgerin aus Neuseeland, 21. Jh.

• Synnbald – Statthalter der Tredici in Köln, 16. Jh.

• Thorbrand – Cheruskischer Stammesältester, 1. Jh.

• Titus – Centurio in einer römischen Legion, 1. Jh.

• Uto – Anführer der Tredici im Wiehengebirge bei der Porta Westfalica, 16. Jh.

•*Varus, Publius Quinctilius – Römischer Feldherr der Schlacht im Teutoburger Wald, 1. Jh.

• Victor – Soldat des Bückeburger Regiments, 16. Jh.

Kapitel 1 Aus der Tiefe

Am Anfang war das Wasser.

Es ist das Lebenselixier des Dramas der ganzen Geschichte.

Pechschwarze Wolken fegt der Sturm heran und gewaltige Regenmassen ergießen sich über das Land – und irgendwo kräht ein Hahn.

Auf den ersten Blick scheint alles zufällig zu sein.

Doch das ist es nicht.

Bückeburg, Schaumburger Land, an einem 13. Oktober

Niemand weiß am frühen Morgen, wie der Tag verlaufen wird, und keiner ahnt, in welcher Dramatik er endet – mit Folgen weit über die Zeiten hinaus.

Die ersten Stunden beginnen gewöhnlich so wie an jedem Freitag. Es ist angenehm mild und eine blasse Sonne schimmert durch die Wolkendecke. Dennoch greift eine latente Angst um sich. Eine unerklärliche Spannung liegt in der Luft, die nur derjenige wahrnimmt, der aufmerksam die Natur beobachtet. Kein Vogel zwitschert in den hohen Bäumen ringsum, es herrscht Totenstille auf den Ästen und in den Nestern. Die gefiederte Kreatur hat längst das drohende Unheil gespürt. Nur die Menschen merken es nicht und verrichten, was sie immer tun, um den Wochenmarkt vor dem imposanten Rathaus in der kleinen Residenzstadt Bückeburg zu beschicken. Fahrzeuge werden rangiert, Verkaufsstände aufgebaut, Obst und Gemüse ausgelegt, Brot und Fisch, Wurst und Käse. Langsam trudeln die ersten Besucher ein. Sie prüfen die Waren mit kritischem Blick, kaufen etwas oder schlendern zum nächsten Stand weiter. Alsbald herrscht geschäftiges Treiben.

Nur der alte Brunnen, genau in der Mitte des Platzes, strahlt mit leisem Plätschern eine angenehme Ruhe aus. Seine kunstvoll behauenen Sandsteine verkörpern Beständigkeit, sie sind über den Stress der Gegenwart erhaben. Er symbolisiert den Kreislauf vom Werden und Vergehen, von der Schaffenskraft des Wassers und zugleich seiner zerstörerischen Macht. Das Wasser ist Lebensquell im Überfluss – wenn es fehlt, herrscht Todesdürre. Deshalb ziehen Brunnen die Menschen an, sie stehen für die Mitte der Lebensgemeinschaft.

Es gibt jedoch eine Schattenseite: der unergründliche Schlund, das Unheimliche im Verborgenen. Daher gilt die Warnung: Wehe dir, wenn du in einen Brunnen fällst. Die Tiefe formt dich und lässt dich nicht so schnell wieder los.

Bedächtig kriecht der große Zeiger der Turmuhr des Rathauses voran und nähert sich der Zwölf. Es sieht so aus, als würde er zögern, um der Welt ein wenig mehr Zeit zu geben. Doch der Schrecken ist nicht aufzuhalten.

Dann geschieht das Unfassbare.

Der Blick einer jungen Händlerin erstarrt, ihr Herz setzt für einen Schlag aus. Die graugrünen Augen verengen sich zu Schlitzen, die prüfen und für unmöglich halten, was sich direkt vor ihnen auftut.

Silva Groothaus lässt vor Schreck den schweren Gemüsekorb fallen, polternd verteilen sich die Kartoffeln auf dem staubigen Pflaster. Voller Entsetzen kreischt sie auf. Es ist ein gellendes Schreien, das kein Ende zu nehmen scheint, das sich Bahn bricht aus den Tiefen ihrer Seele. Denn seit Generationen wirkt ein Fluch, der in einem barbarischen Verbrechen gründet, das einst hier geschehen ist. Damit hält ihre Familiengeschichte die Erinnerung an das unsägliche Leid von Gerhild Groothaus wach.

Die Leute auf dem Marktplatz zucken zusammen.

„Was ist passiert?“, rufen sie ratlos und schauen sich irritiert um. Bis alle Silva anstarren.

„Da ... da ... da!“, stottert die Frau und zeigt mit zitterndem Finger zum Brunnen.

Etliche Blicke wenden sich der Mitte des Platzes zu. Aber dort ist nichts Ungewöhnliches zu sehen. Träge sprudelt das klare Wasser ins Becken. So wie immer.

„Mädchen, du solltest mal Urlaub nehmen, du schuftest zu viel“, wendet sich eine Dame mit grünem Hut an sie. „Eine Woche im Harz, die würde dir guttun.“

Verstört schaut Silva sie mit glasigen Augen an. „Da war ein Gesicht“, stammelt sie. „Ich hab’s genau gesehen. Eine unheimliche Fratze, sie kam direkt aus dem Brunnen. Nur für Sekunden. Ein grausiger Dämon!“

„Sie ist verrückt“, mischt sich der Fischhändler in seinem Arbeitskittel ein. „Das hätten wir doch alle mitgekriegt. Außerdem ist es absurd.“

„Warum soll das nicht möglich sein?“ Die Dame mustert ihn feindlich und zupft an ihrem Halstuch.

„Weil so was kein normaler Mensch machen würde – heute ist ja Freitag, der 13. Außerdem ist das Becken für einen Erwachsenen viel zu flach.“

„Aber ich hab’s doch gesehen“, beharrt Silva und merkt, wie ihr Leib bebt. „Es wirkte wie eine glänzende Gesichtsmaske, aus der mich gelbliche Augen anstarrten. Ganz direkt. Ich täusche mich nicht und abergläubisch bin ich keinesfalls. Diesen gruseligen Blick werde ich nie vergessen.“

Bückeburg, Grafschaft Schaumburg, Herbst 1582

„Habe ich richtig gehört?“

„Das darf doch nicht wahr sein!“

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die erschütternde Nachricht in der Residenzstadt. Ansgar Albrecht, der neunjährige Sohn von Graf Friedrich zu Holstein-Schaumburg, war tot. Man fand seinen zarten Körper grausam zugerichtet. Noch gestern sah man ihn mit seinem blonden Schopf und den wachen Augen beim Spielen mit anderen Jungen auf dem Marktplatz. Und jetzt schlug sein Herz nicht mehr? Unfassbar! Die Einwohner waren schockiert. Es war, als würde das Leben vor Schreck erstarren und düstere Ängste um sich greifen. Nur diejenigen, die immer alles besser wussten, reagierten mit unverhohlener Häme.

Mit Ansgar Albrecht handelte es sich nicht um irgendein Kind. Sein Vater bekannte sich dazu, dass der Sohn illegitim war und niemals die Erbfolge antreten würde. Dieses Eingeständnis in aller Öffentlichkeit war bemerkenswert und in jenen Zeiten selten. Denn man wusste, wer als Mutter in Betracht kam. Sie kannten Gerhild Groothaus, die jüngste Tochter des Domänenpächters, eine hübsche Magd mit blonden Zöpfen, die früher in der Schlossküche arbeitete. Ob der Tod des Knaben die gerechte Strafe Gottes sei – das fragten sich insgeheim viele. Aber niemand traute sich, offen darüber zu sprechen. Es schien, als läge ein unerbittlicher Fluch auf diesem Jahr 1582. Denn Graf Friedrich konnte erst jetzt seine Herrschaft antreten, weil bislang sein Bruder im Rang des Bischofs von Minden die Amtsgeschäfte führte.

Die Tragödie besaß eine brutale Vorgeschichte. Schauen wir genauer in die Zusammenhänge.

Manchmal beginnt alles scheinbar harmlos und niemand vermutet die Dramatik, die sich daraus entwickelt. Zwangsläufig und unaufhaltsam. So, wie aus einem Schneeball eine gewaltige Lawine entsteht, die keine Macht der Welt aufhalten kann.

Die Männer zogen ihre Mützen fest über die Köpfe und pressten die Mäntel eng um den Leib. Kalter Wind heulte um die Ecken. Leise fluchten sie. Das war kein Wetter zum Arbeiten. Die Sonne ließ sich schon seit Tagen nicht mehr blicken, obwohl erst Anfang September war.

„Los, nicht so träge. Vorwärts!“, schimpfte der Baumeister und starrte die Gruppe finster an. „Oder wollt ihr heute ohne Lohn auskommen?“

Eine Frage, auf die niemand reagierte. Natürlich traute sich keiner am Abend ohne einen Taler nach Hause. Sonst wäre die Hölle los. Hauptsache, in der Küche am Herd war es mollig warm. Da wollten sie jetzt liebend gern mit Bier beim Weib und den Sprösslingen sein.

Die Arbeiter beschleunigten die Schritte, obwohl ihre abgewetzten Stiefel drückten. Der Weg führte von Westen über eine hölzerne Brücke, unter der der Schlossbach rauschte, durch das wehrhafte Untertor zur kleinen Residenz Bückeburg. Menschen begegneten ihnen kaum, nur ab und zu rumpelte ein Fuhrwerk vorbei. Aus den Schloten der Häuser quoll dichter Rauch.

„Dort lang!“, befahl Lambertus knapp und wies mit ausgestrecktem Arm zum Marktplatz.

Hier wartete ein Wagen, der von Ochsen gezogen wurde, auf den Einsatz; er war mit Gerätschaften überhäuft.

Bückeburg war seit 1365 ein Flecken und mit seinen etwa vierhundert Einwohnern größer als ein Dorf. Zwar besaß es kein Marktrecht, dennoch zogen Händler und Handwerker aus der Umgebung herbei, wodurch sich die Zahl der Bürger stetig erhöhte. Sicherheit boten Wall und Graben sowie die Stadtmauer mit ihren Toren, die streng bewacht wurden. Trotzdem wirkte der Ort armselig, die meisten Häuser waren niedrig und die Dächer mit Stroh gedeckt. Wenn es regnete, drohte man in den matschigen Gassen zu Fall zu kommen. Dazu trugen auch viele Misthaufen bei, die neben den Haustüren lagerten und heftigen Gestank verbreiteten.

Allein das Schloss der Grafen zu Holstein-Schaumburg strahlte, zusammen mit vier Burgmannshöfen und der neuen Jetenburger Kirche, eine gewisse Würde und Wohlstand aus.

Diesen Zustand der Armut plante man grundlegend zu ändern. Nach Zustimmung des Grafen hatten der Bürgermeister und sein Rat beschlossen, vor dem Rathaus einen öffentlichen Brunnen zu errichten. Obwohl es einige im Ort verteilt gab, sollte dieser durch seine Größe auffallen und das Selbstbewusstsein der Bürgerschaft gegenüber dem Landesherrn unterstreichen. Ein stattliches Bauwerk genau in der Mitte des Marktplatzes – damit würde sich Bückeburg deutlich von Minden, Rinteln oder Stadthagen unterscheiden.

Bevor die eigentliche Arbeit beginnen konnte, rollte Lambertus lange Schnüre aus, um das Zentrum auf dem Platz zu bestimmen. Ein zweiter Mann half ihm dabei; dieser war vom Rathaus herbeigeeilt und galt als rechte Hand des Bürgermeisters. Mit in den Boden gerammten Pflöcken markierten sie die Fläche und zeichneten diese auf einem großen Plan ein.

„Genau hier werden wir in die Tiefe gehen und den Brunnen ausheben“, erklärte der Baumeister feierlich und blickte seine Männer herausfordernd an. „Los, greift zu den Spaten!“

„Was meint Ihr, wann stoßen wir auf Wasser?“, äußerte der Ratsherr interessiert.

„Das werden wir sehen. Weil der Platz im Gefälle der umliegenden Berge und des Ortes liegt, wird das begehrte Nass in Fülle sprudeln. Da bin ich mir ganz sicher“, antwortete Lambertus zuversichtlich.

Er sollte recht behalten. Die Männer schaufelten und gruben. Bald lief ihnen der Schweiß von der Stirn und sie entledigten sich der Mäntel. Der Lehmboden war schwer und häufte sich an den Seiten zu immer größer werdenden Haufen.

Plötzlich zuckten die Arbeiter zusammen und schauten sich irritiert um. Lambertus blickte verstört von seiner Skizze auf. Instinktiv spürte er, dass Gefahr in der Luft lag. Mit donnerndem Hufschlag stürmte eine Gestalt heran.

Der apokalyptische Reiter.

Er zog eine dichte Staubwolke hinter sich her. Sein Haupt hielt er unter einer Kapuze bedeckt. Unmittelbar vor der Baugrube zügelte er seinen Hengst Sandsturm. Das Tier bebte und schwitzte.

Der Mann trug einen weißen Umhang, der nach der Ordensregel von Bernhard von Clairvaux Reinheit symbolisieren sollte. Aber der Schein war trügerisch. Der Stoff flatterte drohend im Wind. Unübersehbar prangte auf seiner Brust das blutrote Kreuz der Tempelritter und die römische Zahl XIII. Bedächtig zog er die Kopfbedeckung beiseite. Den Männern lief ein grausiger Schauder über den Rücken. Der Fremde offenbarte ihnen kein übliches Antlitz, sondern eine dunkelbraune Maske aus faltigem Leder. Die Augen verbargen sich hinter Schlitzen, in Höhe der Nase gab es zwei Löcher und der Mund glich einer Klappe. Allein die Ohren standen frei ab. Dieser Mensch sah aus, als hätte er sein Gesicht verloren.

„Was geschieht hier?“, dröhnte der Mann ohne jegliche Mimik, obwohl er genau erkennen konnte, worum es ging.

„Wer seid Ihr überhaupt?“ Lambertus baute sich mit breiten Schultern vor ihm auf. Er machte deutlich, wer hier das Sagen hatte und behalten wollte.

Der Reiter musterte den Baumeister lange. Sein Blick wanderte von dessen Augen hinauf zur Kopfbedeckung, dann herab zum Kinn, langsam zum linken Ohr und von dort zum rechten. Die vier Punkte des Templerkreuzes. Damit täuschte er einen archaischen Ritus vor. Jedoch wollte er den Gegner nur verunsichern, der sich daraus keinen Reim machen konnte, nervös wurde und nicht zu fragen wagte.

Der Fremde genoss dieses unheimliche Machtspiel. „Ohne meine Genehmigung wird an diesem Ort kein Brunnen gegraben“, rief er arrogant und straffte seinen Oberkörper. „Ich bin Draxus, der persönlich Gesandte Seiner Heiligkeit Papst Gregor XIII.“

„Dem Dreizehnten?“, stotterte ein Arbeiter und sein Antlitz wurde im Nu aschfahl.

„Du hast recht gehört, Bursche“, höhnte er.

Ängstlich bekreuzigten sich die Männer. Sie wussten, dass diese Zahl ein schlechtes Omen war und fürchteten Schlimmes.

Am schnellsten fing sich Lambertus. „Egal, wer Ihr seid und wo Ihr herkommt, in Bückeburg dürfen wir bauen, was und wo wir wollen. Allein unser werter Graf Friedrich hat über uns zu befehlen. Deshalb verschwindet gefälligst!“

„Meint Ihr diesen Taugenichts, dem nichts Besseres einfällt, als einen Bastard zu zeugen?“, spottete Draxus und spuckte verächtlich durch die lederne Klappe auf den Boden.

Betreten schwiegen die Männer. Niemand traute sich, zu diesem brisanten Thema etwas zu sagen. Doch jeder empfand ein gewisses Unbehagen.

Um die Willkür seiner Macht zu demonstrieren, sprach der Reiter nun versöhnlicher. „In Ordnung. Hiermit genehmige ich den Brunnenbau an dieser Stelle. Täglich werde ich den Stand der Dinge überwachen. Wehe, Ihr weicht von den Maßen ab. Sonst hetze ich Euch die Inquisition an den Hals. Gehabt Euch wohl!“

Rasch zügelte er Sandsturm und stob davon. Bald war er im Staub nicht mehr zu erkennen. Lambertus wischte sich verärgert über die nasse Stirn und nickte seinen Leuten aufmunternd zu. „Wir lassen uns von solch einem Scheusal nicht beeindrucken. Er soll sich zum Teufel scheren!“

„Seid mit Eurem Urteil vorsichtig“, mahnte ihn der Ratsherr.

Am nächsten Tag schien die Sonne, als wollte sie die Differenzen von gestern überstrahlen. Schon früh waren die Männer bei der Arbeit. Das Ausschachten war mühsam. Immer wieder lagen Steine im Weg. Während drei gruben, luden andere den Aushub auf einen Ochsenkarren und transportierten ihn weg. Lambertus lotete gerade mit einem Messstab die Tiefe aus, als der Gesandte herbeiritt.

„Seid Ihr bereits auf Wasser gestoßen?“

„Was geht’s Euch an!“

„Reizt mich nicht, sonst sind Eure Tage gezählt“, drohte er.

„Wir haben sechs Fuß erreicht. Ich schätze, dass wir spätestens bei zehn darauf stoßen werden.“ (Zur Berechnung wird der Hessische Fuß zugrunde gelegt. Danach entspricht 1 Fuß etwa 25 cm.)

Ein ungewöhnliches Geräusch unterbrach ihre Worte. Es hörte sich nicht so an, als wäre ein Arbeiter mit seinem Spaten auf Stein gestoßen. Hier war etwas anderes.

Aufgeregt beugte sich Draxus über die Grube. „Das klang nach Metall.“

„Unmöglich“, behauptete der Baumeister. „In solcher Tiefe gibt’s kein Eisen.“

„Und ob!“

Bevor er den Fremden daran hindern konnte, kletterte dieser hinab und stieß unten grob die Männer beiseite. Von einem entriss er die Schaufel und machte sich eifrig ans Werk.

Die Spannung stieg.

„Ihr werdet dort keinen Schatz finden“, höhnte Lambertus.

Draxus antwortete nicht, sondern versuchte schließlich mit bloßen Händen das Unbekannte zu bergen. Das war gar nicht leicht, weil es zwischen Steinen und Resten von Holz eingequetscht lag. Man merkte ihm den Eifer an, eine Besessenheit, die ihn packte. Auf einmal hob er ein dünnes Stück verdrecktes Metall in die Höhe, das an einigen Stellen silbrig glänzte. Vorsichtig reinigte er den Fund von Erdkrumen, grunzte angespannt und wischte mit dem Zipfel seines Mantels eine Ecke blank. Dann stutzte er; man sah förmlich, wie es hinter seiner Maske arbeitete. Die Männer starrten ihn an, nur Lambertus schaute betont desinteressiert zur Seite.

„Was habt Ihr entdeckt?“, rief ein Arbeiter nach unten.

„Nichts, was Euch angeht“, antwortete er kalt und kletterte wieder hinauf.

Hastig verstaute er den Fund in seiner Satteltasche, schwang sich auf Sandsturm und galoppierte ohne ein Wort davon. Kopfschüttelnd glotzten die Männer ihm nach.

„Weiter, nicht länger rumstehen, an die Arbeit!“, befahl der Baumeister verärgert.

Ihm missfiel der Auftritt des Fremden. Es wurmte ihn maßlos, dass der Mann anscheinend etwas Wertvolles geborgen hatte und nicht bereit war, mit ihnen zu teilen. Schließlich gehörte jeder Fund den Bürgern der Stadt und nicht einem Dahergelaufenen, auch wenn dieser angeblich ein Gesandter des Papstes war.

Draxus ritt geradewegs zum Bückeburger Schloss. Hier hatte er sich bei Graf Friedrich zu Holstein-Schaumburg einquartiert. Anfangs empfand der Landesherr beim Anblick des Mannes Widerwillen, doch geboten Höflichkeit und Gastfreundschaft, ihm für gewisse Zeit eine Unterkunft zu ermöglichen. Für Sandsturm gab es Platz im Marstall.

Als der Gesandte sein Gemach betrat, verschloss er sorgfältig hinter sich die Tür und löste die Riemen der Ledermaske. Mit einer stinkenden Salbe rieb er seine eiternden Geschwüre ein und massierte sie. Niemals benutzte er dabei einen Spiegel, weil er den eigenen Anblick nicht ertragen konnte. Ein Abbild grausamer Vergangenheit.

Erst jetzt zog er seinen Fund unter dem Mantel hervor, den er im Stall unbemerkt aus der Satteltasche gezogen hatte. Mit einem Tuch polierte er das Metall blank, das sich als Silber erwies und die Form von einem Oval mit zwei großen Löchern in der Mitte besaß.

Da steht etwasam Rand, murmelte er und sein Herz schlug schneller. Er entdeckte sechs Buchstaben:

ARM CHE

Darunter war etwas kleiner eingraviert:

LEG

Aufgeregt kratzte er sich am Hinterkopf. Sollte etwa?

Er konnte kaum glauben, was er in den Händen hielt. Immer wieder starrte er auf die Lettern und drehte das Teil zum Tageslicht, das durchs Fenster schimmerte.

Bis er keinen Zweifel mehr hatte.

Sein Fund war sensationell. Es handelte sich um eine antike Gesichtsmaske. Die Löcher in der Mitte passten für die Augen und bei der Nase gab es eine Ausbuchtung.

Lange sinnierte er über die Buchstaben. Bis ihm die Erleuchtung kam. Die Abkürzung LEG benutzten die Römer für ihre Legionen. Bis heute findet man sie auf Inschriften aller Art und sie macht deutlich, dass der Gegenstand oder das Bauwerk von einer römischen Legion hergestellt beziehungsweise errichtet worden war. Somit musste die Maske aus dieser Epoche stammen.

Jetzt fiel ihm die Deutung der anderen Zeichen nicht schwer. ARM konnte nur Arminius heißen und CHE, dass dieser ein Cherusker war. Jener germanische Stamm, der im Gebiet der Mittleren Weser siedelte und im Jahre 9 nach Christi Geburt erfolgreich gegen die römischen Truppen unter dem Feldherrn Varus kämpfte. Wenn die Überlegungen stimmten, hielt er die persönliche Schutzmaske des berühmten Cheruskerfürsten in den Händen. Weil Arminius einige Zeit in Diensten von Rom stand, war es keine Frage, dass ein Adliger eine Maske aus Silber besaß, die von römischer Herkunft war. Oder steckte gar ein Geheimnis dahinter?

Wahrlich, dies war ein unglaublicher Fund. Aber warum lag er in Bückeburg unter dem Marktplatz vergraben? War es reiner Zufall?

Wahrscheinlich nicht.

Er hatte einmal gelesen, dass in alten Zeiten Waffen und wichtige Gerätschaften nach erfolgreichem Gebrauch bestattet wurden. Als Zeichen des Dankes gegenüber den Göttern hatte man sie in einer feierlichen Zeremonie geopfert. Folglich war die Mitte des Marktplatzes eine heilige Stätte, an der Arminius im Anschluss der gewonnenen Schlacht seine Gesichtsmaske beisetzte. Nun fiel ihm ein, dass er beim Bergen auf Steine und Reste von Holz gestoßen war. Die Maske musste in einer Holzkiste, gleich einem Sarg, begraben worden sein. Und die Brocken ringsum waren die Grabsteine.

Innerlich aufgewühlt, schritt er in seiner Kammer zum schmalen Fenster und sah hinaus. Auf dem Hof exerzierten Soldaten. In ihren weiß-rot-blauen Uniformen wirkten sie harmlos. Ein Offizier brüllte Befehle, die nur von wenigen missmutig befolgt wurden. Draxus schmunzelte. Damit ist kein Staat zu machen.

Auf einmal – ganz langsam – verschwommen seine Sinne und führten ihn zurück in die Tiefe der kollektiven Erinnerung. Es waren die ersten Oktobertage des Jahres 9 nach Christi Geburt. Er vernahm das Trampeln von Pferden, das Ächzen von Kutschen und Planwagen, das Stampfen der Soldaten und des Fußvolks. Wie eine endlose Schlange krochen die Legionen an der Stelle von Bückeburg vorbei Richtung Westen, am nördlichen Rand des Teutoburger Waldes entlang. Und damit unaufhaltsam in ihr Verderben.

Seine Visionen reichten weiter zurück. Genau in der Mitte des heutigen Marktplatzes erblickte er Horden von Germanen, die mit Schaufeln Erdreich aushoben. Andere schleppten Steine, Mörtel wurde gemischt und Holzbalken zur Abstützung geschlagen. Ein junger, selbstbewusster Mann von vornehmer Abstammung befehligte den Trupp. Es war Arminius, Fürstensohn der Cherusker.

Alle verband ein ehrgeiziges Vorhaben – einen Tunnel mit Stehhöhe zur Weser zu graben, um unbemerkt die feindlichen Römer von verschiedenen Seiten anzugreifen. Und sofort wieder im sicheren Untergrund zu verschwinden. Um den Ein- und Ausstieg zu verschleiern, wurde dieser im Brunnen eingerichtet, der sich neben der Gerichtslinde befand. Kräftige Sandsteine markierten die Begrenzung. Drumherum, durch Palisaden eingezäunt, lag ein kleines Runddorf mit primitiven Häusern und Ställen. Aus den geduckten Dächern stiegen dünne Rauchfäden von den Herdfeuern gen Himmel. Die Bauern betrieben Ackerbau und Viehzucht. Vornehmlich mästete man Schweine, deren Fleisch die Römer liebten. Solche Höfe wurden meistens nicht angegriffen, weil man die Tiere gerne opferte. Dahinter stand die mythologische Vorstellung der Verwandlung von Menschen in Schweine, wie schon in der Odyssee von Homer zu lesen war.

Der Gesandte entdeckte noch etwas anderes, was sein Herz höher schlagen ließ. Die Germanen bauten den Tunnel nicht auf dem schnurgeraden und damit kürzesten Weg zur Weser, sondern mit einem kleinen Schlenker gen Süden. Genau dort erhob sich jetzt das gräfliche Schloss der Herren zu Holstein-Schaumburg. Das bedeutete, dass eine unterirdische Verbindung zwischen dem Marktbrunnen und der Burganlage existierte. Niemand wusste mehr davon.

Bis jetzt. Es war, als würde die Zeit stehen bleiben und alles gleichzeitig sein.

Die harten Schläge der Turmuhr rissen Draxus in die Gegenwart zurück. Verwundert rieb er sich die Augen und wandte sich bedächtig vom Fenster ab. Doch eine drängende Frage ließ ihn nicht los: Geht von der Gesichtsmaske des Arminius’ eine geheime Wirkung aus, die bis heute andauert? Anders wäre der Sieg der Germanen über die Römer nicht zu erklären. Das muss ich unbedingt herausfinden.

In diesem Augenblick schmiedete er einen heimtückischen Plan.

Heute hatte er die Ehre, mit dem Schlossherrn den Abend zu verbringen. Sie trafen sich im Salon. Der Graf bot ihm an, auf einem bequemen Polstermöbel Platz zu nehmen. Als er sich setzte, knarrte der Stuhl heftig unter seinem Gewicht.

Angespannt schaute sich Draxus um. Schwere Vorhänge aus farbigen Stoffen, mit Brokat verziert, hingen vor den hohen Fenstern. Über dem Kamin prangte ein düsteres Gemälde von Erich zu Holstein-Schaumburg, der seine Augen besorgt in die Ferne schweifen ließ, als sähe er drohendes Unheil heranziehen.

Die Tafel war gedeckt. Zwei mit Goldrand verzierte Suppenteller standen bereit, aus der Terrine kräuselte leichter Dampf und verbreitete einen herrlichen Duft.

„Jeden Besucher laden wir zu unserem landestypischen Gericht ein, der schaumburg-lippischen Hochzeitssuppe. Auch wenn keine Feier ansteht“, lächelte der Gastgeber.

Ein buckliger Diener füllte die Teller, entkorkte eine Flasche mit edlem Rotwein aus Bordeaux und füllte die stilvoll geschliffenen Gläser.

„Auf Euer Wohl“, nickte der Graf und hob das Gefäß.

„Diese Ehre kommt allein Euch zu“, reagierte der Gesandte mit gespielter Bescheidenheit und prostete ihm zu.

„Nun berichtet mir, was Euch in unser kleines Bückeburg führt“, lockte ihn Friedrich. „Das Schaumburger Land liegt wahrlich nicht an den großen Handelswegen des Reiches.“

„Da mögt Ihr recht haben. Doch ist das nur eine äußerliche Sichtweise“, antwortete er und löffelte von der Suppe. „Wirklich köstlich, sie wird mein Leibgericht werden.“

„Ich verstehe nicht, wie Ihr das mit der Sichtweise gemeint habt“, erklärte der Graf und starrte den Fremden an, wobei er einen kräftigen Schluck aus dem Weinglas nahm und sich über die Lippen leckte.

„Unter dem Siegel der Verschwiegenheit möchte ich Euch in eine Verschwörung einweihen. Ist das möglich?“ Draxus hielt inne und blickte sein Gegenüber listig an.

„Was denkt Ihr von mir?“, entfuhr es dem Herrscher zornig.

In diesem Augenblick wurde die Tür des Salons vorsichtig aufgeschoben und ein Kind lugte durch den Spalt. Beinahe hätte es aufgeschrien, als es die Fratze sah.

„Komm herein“, rief Friedrich freundlich und stellte den Jungen vor. „Das ist Ansgar Albrecht, mein Sohn.“

Scheu kam der Sprössling näher und gab dem Fremden zögerlich die Hand. Er wirkte zart, hatte himmelblaue Augen und hellblonde Haare. Sein grüner Wams und die dunkelrote Strumpfhose sahen vornehm aus. Kinder in bürgerlichen Verhältnissen waren ärmer angezogen.

Stille entstand und legte sich wie Blei auf die Szene.

Mit zusammengekniffenen Augen musterte Draxus den Jungen. Der sieht Friedrich überhaupt nicht ähnlich! Seine Gedanken kreisten um ein teuflisches Vorhaben. Bis er innerlich eine Entscheidung traf. Zufrieden lehnte er sich zurück und nahm ebenfalls einen kräftigen Schluck Wein. Unsanft stieß er das geleerte Glas auf den Marmortisch. Es schien wie die heimliche Besiegelung eines Vertrages, einer schrecklichen Tragödie.

„Hast du dein Nachtmahl schon genommen?“, erkundigte sich der Graf, um die bedrückende Atmosphäre zu durchbrechen.

Ansgar nickte stumm.

„Dann ab ins Schlafgemach. Morgen früh wollen wir zur Jagd in den Schaumburger Wald aufbrechen.“

Bald empfahl sich der Gesandte und wünschte Graf Friedrich eine angenehme Nachtruhe. Die vorhin gestellte Frage nach der Verschwörung blieb unbeantwortet.

Das ist gut, weil ich keine Lügengeschichte auftischen musste, die nur den Zweck hätte, Spuren in eine falsche Richtung zu lenken.

Draxus liebte es, Menschen durch Andeutungen zu verunsichern. Das gehörte zu seinen Machtspielen.

Müde schlug die Turmuhr zwölf Mal. Mitternacht.

Der Gesandte erhob sich von seinem Lager, auf das er sich mit voller Kleidung gelegt hatte, und zwängte sich in die schweren Stiefel. Alsbald zog er einen dunklen Mantel über die Schultern und nahm die silberne Gesichtsmaske mit. Leise öffnete er die Zimmertür. Im Schloss waren alle Lichter erloschen und es herrschte eine vornehme Ruhe.

Langsam schlich er über den Gang, stieg die marmorne Treppe hinab und drückte eine schmale Seitentür nach draußen auf. Zum Glück war diese nicht verschlossen.

Heftig pochte sein Herz.

Hoffentlich sehen mich die Soldaten nicht, die hier Tag und Nacht Wache schieben.

Angespannt spähte er in alle Richtungen, aber niemand war zu entdecken. Nur in der Ferne glomm ein kleines Feuer; dort hockten die Männer. Der halbe Mond schien trübe zwischen einigen Wolken hindurch und es wehte ein leichter Wind. Schnell huschte er davon. Er wusste, wohin er wollte.

Der Marktplatz war menschenleer, nur ein paar Katzen streunten umher und in der Ferne heulte ein Wolf. Deutlich waren die Erdhaufen um die Baustelle gewachsen.

Draxus drückte die Maske vor sein Ledergesicht und war gespannt, ob etwas passieren würde. Anfangs merkte er nichts, doch dann strömte ein Schwall Hitze durch den Körper. Eine ungeahnte Energie breitete sich aus und seine Muskeln strotzten voller Kraft. Alle Sinne waren in größter Bereitschaft. Die Pupillen der Augen weiteten sich, die Ohren standen auf höchstem Empfang und die Nase nahm kleinste Gerüche wahr. Verstand und Geist liefen auf Hochtouren und die Seele empfand in vollkommener Ganzheitlichkeit. Ängste und Sorgen, Zweifel oder Bedenken wurden beiseitegefegt. Wie in einem Rausch beflügelten ihn Selbstbewusstsein und Selbstherrlichkeit. Kurzum – Draxus fühlte sich als perfekte Neuschöpfung und spürte, dass der durch die Energie vermittelte Glaube unbesiegbar machte. Dass solcher Berge versetzen kann, stand bekanntlich schon in der Bibel. Wie ein Sieger schritt er die Lange Straße hinauf. Die Häuser lagen im Dunkeln, manchmal schimmerte Glut aus den Herdfeuern. Die meisten Einwohner schliefen tief und fest.

Plötzlich bog ein Hüne aus einer Gasse und stapfte in einem weiten Mantel geradewegs auf ihn zu. Er trug einen Stab mit eiserner Laterne. Das Licht schaukelte bei jeder Bewegung und warf gespenstische Schatten an die Häuser. Der Nachtwächter kontrollierte, ob überall Ruhe und Ordnung herrschten.

Verstecken, weglaufen oder bleiben?

Draxus’ Puls raste. Hastig drückte er die Maske stärker aufs Gesicht, sodass sie ihm fast den Atem nahm. Instinktiv presste er sich an eine Mauer und starrte den Mann an. Doch dieser reagierte nicht und ging unbeirrt weiter. Hatte er ihn nicht sehen können, weil die Maske unsichtbar machte? Das werde ich herausfinden. Daher folgte er dem Riesen, der sich dem Marktplatz näherte.

Der Wächter umrundete das Areal, bis er in einer Ecke mit kräftigem Strahl seine Blase entleerte. Nun hockte er sich auf einen Sandstein und ließ den Blick über die Bauarbeiten am Brunnen schweifen.

Vorsichtig schlich Draxus auf ihn zu. Er ging volles Risiko ein. Direkt vor ihm blieb er stehen.

Der Mann hob die Laterne und glotzte ihn spöttisch an. „Was soll diese alberne Verkleidung zur späten Stunde? Seid Ihr etwa der Hofnarr?“

Ohne zu antworten, kehrte der Gesandte auf dem Absatz um. Dieser Vorfall war ihm äußerst peinlich und er hoffte, nicht erkannt worden zu sein. Ärgerlich war, dass er nicht herausbekommen hatte, ob die Gesichtsmaske eine geheimnisvolle Wirkung auf andere Leute besaß. Auf jeden Fall machte sie nicht unsichtbar. Wenigstens in dieser Nacht.

Auf einmal fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Wenn sie wirkte, dann nur zu speziellen Zeiten. An den Tagen des Arminius’. Heute waren sie es offensichtlich nicht.

Der Nachtwächter schüttelte grinsend den Kopf und schaute dem Fremden hinterher. Dann erhob er sich, spuckte dreimal auf den Boden und schritt die Lange Straße wieder hinauf. Langsam wurde das Licht der schaukelnden Laterne immer schwächer, bis es hinter einer Biegung nicht mehr zu sehen war. Was blieb, war die Finsternis.

Auf dem Rückweg zum Schloss reizte es Draxus, heimlich bei den Soldaten der Wache zu lauschen. Hinter einem dichten Gebüsch kauerte er sich ins Dunkel. Die Männer hockten um ein Lagerfeuer, das leise knisterte.

„Habt ihr schon vernommen, dass es Neuigkeiten beim Bau des Brunnens gibt?“, hörte er jemanden sagen.

„Nee, was denn?“, fragte einer und rülpste.

„Dort hat der Fratzmann beim Ausschachten einen Schatz entdeckt und den einfach so mitgenommen. Unsere Männer haben dumm hinterhergeguckt.“

„Wer war denn das?“

„Das Scheusal, das sich bei Friedrich eingenistet hat ...“

Die weiteren Worte gingen im Grölen der Männer unter.

„Den schnappen wir uns!“, dröhnte der Anführer ungehalten.

So schnell er konnte, verließ Draxus sein Versteck und hetzte zum Schloss. Er keuchte die Treppe empor und stürzte in sein Gemach. Sofort verriegelte er die Tür und riss sich das Leder vom Gesicht. Am liebsten hätte er seine Sachen gepackt und wäre unverzüglich abgereist. Aber das ging nicht. Schließlich hatte er seinen Auftrag noch nicht erfüllt. Der amtierende Großmeister würde zürnen und ihn hart bestrafen. Daher musste er ausharren. Doch er mahnte sich, auf der Hut zu sein. Diese Mission durfte er nicht gefährden. Um keinen Preis der Welt.

Nach einer Woche karrten Ochsengespanne schwere Sandsteine aus den Brüchen bei Obernkirchen herbei. Die Steinmetze auf dem Marktplatz warteten schon ungeduldig auf die Fracht. Bald vernahm man kräftiges Hämmern, Schaben und Schleifen. Mit Seilwinden wurden die Brocken zur benötigten Stelle gehoben. Andere Arbeiter mischten frischen Mörtel. Immer wieder rief Lambertus Anweisungen und lief mit seinem Messstab umher. Zum Glück besaß er den Überblick und wusste genau, was, wann und wie zu erfolgen hatte. Das Wetter spielte mit, es war trocken und nur leicht bewölkt.

Der Marktbrunnen sollte einen Durchmesser von 10 Fuß aufweisen und die gemauerte Tiefe bei 24 liegen.

Am Rande des Platzes verfolgten die Einwohner das Geschehen mit Neugier. Schließlich wurde nicht jedes Jahr solch ein Bauwerk errichtet. In die Menge der Zuschauer mischte sich der Gesandte. Aufmerksam beobachtete er den Fortschritt der Arbeit und stellte insgeheim seine Berechnungen an. Aber die Zahlen gefielen ihm nicht, es musste etwas passieren. Immer deutlicher wurde ihm, dass er nicht umhinkam, direkt einzugreifen.

Ärgerlich. Sonst ist alles vergeblich.

Am Abend suchte er das Gespräch mit Graf Friedrich. Diesmal trafen sie sich in seinem Arbeitszimmer. Hohe Eichenregale waren vollgestopft mit Büchern und Folianten. An den Wänden hingen säuberlich aufgereiht die Porträts der Vorfahren. Dementsprechend wirkten die Vorhänge in die Jahre gekommen, genauso, wie der an etlichen Stellen abgelaufene Perser. Ein wuchtiger Schreibtisch neben dem Fenster war überhäuft mit Briefen und Zetteln. In seiner Mitte erhob sich ein Leuchter, daneben stand das Tintenfass mit dem Löschsand. Unübersehbar waren die vielen Kleckse vom roten Siegelwachs.

Die Männer nahmen auf grün gepolsterten Stühlen Platz, die um einen ovalen Tisch vor dem Cembalo gruppiert standen.

Heute tranken sie herben Weißwein von der Mosel.

„Wie ist die Gepflogenheit bei Euch“, begann Draxus harmlos. „Wer entscheidet über den Marktbrunnen – Ihr oder der Bürgermeister?“

„Ich natürlich“, erklärte der Herrscher entrüstet. „Allerdings wollen die Bürger außerhalb des Schlossareals ihren eigenen haben und darüber bestimmen. Deshalb gebe ich ihnen das Gefühl, entscheiden zu können. Obwohl das Augenwischerei ist, denn ohne meine Zustimmung läuft nichts. Schließlich stelle ich die finanziellen Mittel zur Verfügung.“ Er griff zum Glas und tat einen kleinen Schluck, wobei er nachdenklich aus dem Fenster blickte. „Bauchgrimmen bereitet mir allein ein Mann, der unbedingt Bürgermeister werden will.“

Draxus war überrascht. „Von wem sprecht Ihr?“

„Der Alte ist seit Jahren kränklich und liegt arg darnieder. Ende September, also in wenigen Tagen, will er sein Amt aufgeben. Damit macht er den Weg frei, denn am 1. Oktober soll Lambertus der Neue sein.“

„Etwa der Baumeister?“, unterbrach er ihn.

„Ihr habt recht gehört.“ Der Graf zögerte und biss sich auf die Lippen; es drängte ihn, mehr zu sagen, was er sich seinem Gegenüber jedoch verbat.

„Ihr hasst diesen Mann, habe ich recht?“ Draxus fixierte den Landesherrn mit zusammengekniffenen Augen.

Friedrich nickte stumm und stierte betreten auf den vornehmen Teppich, als ob das persische Muster sein Gefühl wiedergäbe. Man merkte ihm an, dass es eine spannungsreiche Geschichte gab, über die er nicht reden wollte. Wenigstens im Augenblick nicht.

„Ihr könntet ein Veto einlegen.“

„Das werden meine Untertanen nicht gutheißen. Es würde Unruhen geben und die muss ich unbedingt vermeiden. Schließlich soll am 1. Oktober der Brunnen fertig sein und von Lambertus feierlich eingeweiht werden. Sozusagen als Akt seiner Inthronisation.“

Draxus wischte sich fahrig über die lederne Stirn, was eine dumme Angewohnheit war, wenn er darunter schwitzte. Diese Nachricht passte nicht in seine Planung. Im Gegenteil, sie verhinderte sein Vorhaben. Die Einweihung musste an einem anderen Tag stattfinden.

Unbedingt etwas später.

Kapitel 2 Die verschwundenen Tage

Vatikan, im Januar 1582

Es war ein kalter Tag gewesen, als Draxus vor einigen Monaten die Stadt am Tiber erreichte. Der Großmeister beorderte ihn dorthin, weil er Papst Gregor XIII. zu einer einschneidenden Entscheidung drängen sollte. Es ging um die Ordnung der Welt, die immer mehr aus den Fugen geriet.

Ein enger Berater des Pontifex holte ihn mit missmutiger Miene an der Pforte ab. Der Mann war groß und dürr, besaß ein pockennarbiges Gesicht, tief liegende Augen und fettige, halblange Haare.

„Folgt mir“, brummte er und hinkte voran.

Der Weg führte über weite Flure, die mit Marmor gefliest waren. Ihre Schritte hallten. An den Wänden hingen gewaltige Gemälde mit biblischen Motiven. Ab und zu kamen sie an Fenstern vorbei, durch die kalte Sonnenstrahlen fielen. Die Atmosphäre wirkte abstoßend.

Am Ende des Ganges hielt der Mann inne. Ruckartig öffnete er eine mit goldenen Ornamenten verzierte Tür, trat selbst ein und ließ den Gast folgen. Jetzt blieb er im Hintergrund, aber er beobachtete die Begegnung aufmerksam und machte sich eifrig Notizen.

„Seid willkommen im Kirchenstaat“, begrüßte ihn Gregor im Empfangssaal und wies auf einen mit Gobelin bestickten Stuhl. Seine Abscheu gegenüber der Ledermaske ließ er sich nicht anmerken. Es ist eine christliche Tugend, über Äußerlichkeiten hinwegzusehen.

Im Nu wurde seine Miene bitterernst. „Ihr wisst, dass der Orden der Tempelritter der Ketzerei verdächtig war und deshalb verboten wurde. Ich dulde es nicht länger, dass Ihr heimlich im Untergrund weitermacht. Auch wenn Ihr euch nun Geheime Ritter der Tredici nennt. Akzeptiert endlich die Bulle von Papst Clemens V. Vox in excelso, anno 1312.“

„Eure Heiligkeit, dieses Edikt war eine Schande“, rief Draxus aufgebracht. „Ihr wisst genau, dass unser seliger Großmeister Jacques de Molay unschuldig war. Clemens besaß keine Kraft, sich gegen König Philipp IV. von Frankreich durchzusetzen. Ich scheue mich nicht vor Euch zu behaupten, dass er ein erbärmlicher Feigling war!“

Der Papst zuckte zusammen. „Was soll diese gotteslästerliche Rede? Außerdem ist das lange her.“

„Spielt das vor Gott eine Rolle?“, redete sich der Gesandte in Rage. „Was damals passiert ist, kann man nicht ungeschehen machen. Einfach so Schwamm drüber – das widerspricht der Wahrheit.“

„Wahrheit, Wahrheit, was ist sie überhaupt?“, philosophierte Gregor und schaute versonnen zum farbigen Deckengemälde. „Die Wahrheit ist immer bunt – so wie dieses prächtige Bild. Sie ist nie nur schwarz oder weiß.“

Draxus ließ sich nicht besänftigen. „Warum wurde unser Großmeister bis heute nicht rehabilitiert? Zum Beispiel durch Euch!“

Betretenes Schweigen breitete sich aus. Der Papst ging auf diese Frage nicht ein, die wie ein Damoklesschwert im Saal schwebte. Schließlich schnäuzte er sich vernehmlich, um deutlich zu machen, dass er die Audienz für beendet betrachtete.

Draxus erhob sich und schlich näher an Gregor heran. Seine Augen glühten. „Die Verfolgungen gegen unsere Brüder fingen an einem Freitag, dem 13. Oktober 1307 an. Das war kein Zufall, es war ein geplantes Verbrechen, welches sich über Jahre hinzog. Ein scheußliches Sakrileg! Als sieben Jahre später unser Großmeister an den Pfahl des Scheiterhaufens gekettet war und das Feuer entfacht werden sollte, sprach er ein kurzes Gebet. Dann fügte er mit kräftiger Stimme hinzu: Gott weiß, wer im Unrecht ist und gesündigt hat. Bald wird Unglück hereinbrechen über die, die uns fälschlich verurteilt haben. Gott wird unseren Tod rächen.“

Es war, als würden diese Worte die Mauern des Vatikans erzittern lassen. Gregor XIII. wurde blass und fasste sich an seinen dürren Hals.

„Dieser Fluch hat sich bewahrheitet“, fuhr der Gesandte unbeirrt fort. „Binnen eines Jahres verstarben Clemens und Philipp.“ Er hielt inne, um die Wirkung der Aussage zu steigern. Dann sprach er weiter. „Wir wissen uns dem alten Meister verpflichtet und werden seine Worte nie vergessen.“

Gregor fing sich wieder. „Das reicht. Die Audienz ist beendet. Verlasst unverzüglich den Saal und gehabt Euch wohl!“, rief er barsch und winkte einem Mann der Garde zu, der mit weiten Schritten herbeieilte.

„Ich gehe ja schon“, brummte Draxus und stolzierte dem Ausgang entgegen. Doch an der Tür wandte er sich noch einmal zurück. „Setzt endlich Eure geplante Reform um, damit wieder eine gottgewollte Ordnung in den Zeiten herrscht.“ Er senkte die Stimme und schleuderte eine Warnung hinterher. „Passt auf, Gregor, dass Eure Namenszahl 13 kein Unglück über die Menschheit bringt!“

Damit traf er einen wunden Punkt des Pontifex Maximus. Gregor XIII. war 1502 als Ugo Buoncompagni in Bologna geboren. Mit 37 Jahren trat er in den Dienst der römischen Kirche und wurde 1565 Kardinal – und zwar ausgerechnet in Spanien. Das hatte Folgen, denn sieben Jahre später wurde er im Konklave zum neuen Papst gewählt. Es geschah an einem 13. Mai – eine fatale Entscheidung, die zeitlebens wie ein Schatten auf seinem Leben lag.