Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

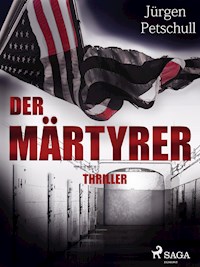

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

August 1993: Auf einem norddeutschen Golfplatz finden Bauarbeiter das Wrack eines US-Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg. Kurz darauf werden vier alte Freunde des Verlegers Malte von Mellin ermordet, in Hamburg, auf Sylt und Mallorca. Motive oder Zusammenhänge bleiben der Polizei ein Rätsel, bis in Lokalzeitungen seltsame Todesanzeigen erscheinen: "Von Beileidsbekundungen bitten wir abzusehen ...". Der frühere Reporter und private Ermittler Jonas Anders, genannt "Bogey", findet schließlich Spuren, die zurück in die deutsche Vergangenheit führen: In jene Tage zwischen Krieg und Frieden, in denen ein furchtbares Verbrechen geschehen ist – ungesühnt, doch weder vergessen noch vergeben ... Ein herausragendes Werk der Kriminalliteratur und ein spannendes Gesellschaftsporträt.-

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 498

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jürgen Petschull

Der fünfte Schatten

Saga

Für Connieund auch für Eva

Dies ist ein Roman – also eine Geschichte, die der Wirklichkeit nachempfunden ist. Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden Personen und mit wirklichen Geschehnissen wären dennoch rein zufällig.

J. P.

Erster Teil

Wehe dem, dessen schlimmster Feind seine Erinnerungen sind

Friedrich Wilhelm Nietzsche

1

New York, Mittwoch, 14. Juli 1993

Der Gast von Zimmer 514 sah aus wie ein Dandy, der seiner Zeit hinterherläuft. Im Jackett seines cremefarbenen Leinenanzuges steckte ein weinrotes Ziertuch, dazu trug er ein weißes Poloshirt und bordeauxfarbene Mokassins mit weißen Laschen. Nicht nur wegen seiner stattlichen Größe wirkte er so, als blicke er auf die übrigen Hotelgäste herab, denn sein Gesichtsausdruck hatte etwas Hochmütiges. In Wahrheit versuchte er jedoch an diesem Morgen eine zunehmende Unsicherheit zu verbergen; ja sogar eine wachsende Angst vor dem, was ihn erwartete.

An der Rezeption warf er den schweren Messingschlüssel auf den Tresen, legte flüchtig die Fingerspitzen an seinen Panamahut und stakste mit einem Spazierstöckchen durch das von Orchideenduft erfüllte Foyer des Plaza Hotels. Als er ins Freie trat, schlug ihm die größte Hitzewelle seit Menschengedenken entgegen.

Die New Yorker hatten den Sommer herbeigesehnt, denn der Winter war eisig und lang gewesen. Doch nun dampfte in den Straßenschluchten von Manhattan seit zwei Wochen feuchtheiße Luft wie in einer Großwäscherei. Nachts fand kaum jemand Schlaf, weder die Reichen in ihren Apartments in der Park Avenue noch die Armen unter der Brooklyn Bridge.

Bei laufendem Fernsehgerät hatte der Mann im Zimmer 514 halbwach auf dem breiten Bett gelegen, während über ihm die alte Klimaanlage ächzend nach Luft rang. Die morgendlichen Nachrichtensendungen brachten nichts Neues: Präsident Bill Clinton erwartete einen Besuch des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Notenbankchef Alan Greenspan sorgte sich wegen einer drohenden Inflation. An der Wall Street fielen seit Tagen die Kurse. Und der Wettermann von Eyewitness News prophezeite für den kommenden Tag Höchsttemperaturen von umgerechnet 40 Grad Celsius bei 97 Prozent Luftfeuchtigkeit!

»Taxi, Sir?«

Der Portier winkte schon einen der wartenden Wagen herbei, aber dieser Hotelgast wollte trotz der Hitze lieber zu Fuß gehen. Er hatte es nicht weit. Er lief an den Pferdedroschken vorüber, die um diese Zeit am Central Park South vergeblich auf Touristen warteten, und weiter über die Sechste und Siebente Avenue. Auf seinem frischen Hemd zeichneten sich bald Schweißflecken ab. Nach zehn Minuten betrat er eine ebenso teure wie diskrete Privatklinik in einem Hochhaus am Columbus Circle. »Manhattan Brain Clinic« stand auf einem blanken Messingschild des Instituts für Gehirnforschung.

Wie immer in den letzten Tagen begrüßte ihn die Empfangsdame mit devoter Neugier.

»Hello, Sir, how are you this morning?«, sagte ihr scharfkantig geschminkter Mund.

Der Mann aus dem Plaza Hotel antwortete mit einem wortlosen Nicken.

Er muss eine wichtige Persönlichkeit sein, dachte sie, denn ihn umgab die Aura der Erfolgreichen und der Einflussreichen. Und sie wusste auch, dass er auf höchste Empfehlung des Pentagon gekommen war.

Für diesen Morgen war seine Spezialbehandlung bereits sorgfältig vorbereitet worden. Den Fachärzten und Therapeuten hatte der Patient bei den Vorgesprächen sein Problem nur vage erklärt: Er müsse sich unbedingt an gewisse Geschehnisse erinnern können, die vor langer Zeit aus seinem Gedächtnis und aus seinem Leben gelöscht worden seien. Ein unerwartetes, schicksalhaftes Ereignis habe ihn gerade jetzt veranlasst, ihr Institut aufzusuchen ...

»Sie müssen uns schon ein wenig mehr anvertrauen. Wir brauchen so viele Angaben wie möglich als Ausgangsmaterial für unsere Arbeit mit Ihnen – für unsere Arbeit mit Ihrem Gehirn, genauer gesagt.« Was denn das für ein Ereignis gewesen sei?, wollte der Therapeut wissen.

»In Norddeutschland ist vor neun Tagen das Wrack eines abgestürzten Bombers der US Air Force aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden«, hatte der elegante Herr schließlich geantwortet. »In den Zeitungen steht, dass das Schicksal der Besatzung bis heute ungeklärt ist.«

Seither werde er nachts von Albträumen und tagsüber von furchtbaren Fantasien verfolgt. »Denn es könnte sein, dass ich der Pilot dieser Unglücksmaschine gewesen bin.« Mit Sicherheit wisse er allerdings nur, dass er einen Bomber dieses Typs geflogen habe. Und dass er Ende April 1945 von England aus zu einem Feindflug nach Deutschland gestartet sei. »Wahrscheinlich sind wir abgeschossen worden, aber was dann genau geschehen ist, in der Luft oder am Boden, das weiß ich nicht. In der Zeit vor und nach Kriegsende bin ich wochenlang ohne Bewusstsein gewesen, als Folge eines Schädel-Hirn-Traumas, wie man mir erklärt hat.«

Er sei dann in einem amerikanischen Militärhospital in der Stadt Bremerhaven aus dem Koma erwacht. »Man konnte mir nur sagen, dass ich dort in den Wirren der ersten Nachkriegstage von unseren britischen Alliierten als amerikanischer Flieger mit Namen Mandell eingeliefert worden bin.«

Das war alles, was man über ihn gewusst habe. Sein Dogtag, die Erkennungsmarke der Air Force mit den wichtigsten Personendaten, sei verschwunden gewesen. Seine Maschine und seine Fliegerkameraden waren verschollen.

»Ich muss wissen, was damals geschehen ist – und auch, warum ich offenbar als Einziger meiner Besatzung überlebt habe.«

Deshalb wolle er sein Gedächtnis mit allen Mitteln der neuesten ärztlichen Kunst reanimieren lassen. Wie er gehört habe, seien die Koryphäen des New Yorker Gehirn-Instituts bei ähnlichen Fällen im Auftrag der CIA und des Pentagon schon erfolgreich gewesen. Die Höhe des Honorars, so fügte er noch hinzu, spiele in seinem Fall übrigens keine Rolle. Er werde äußerst großzügig sein.

Gegen neun Uhr lag der Mann aus dem Plaza Hotel an diesem heißen Julitag hinter geschlossenen Jalousien in einem wohltemperierten Behandlungsraum. Er trug Boxershorts. Sonst nichts.

Bei einer Größe von 1,84 Metern und 79 Kilo Gewicht hatte er die sehnige Figur eines in die Jahre gekommenen Langstreckenläufers. Eine schmale Nase betonte sein längliches Gesicht. Sein Brustkorb, seine Arme und Beine waren auf einem Spezialbett angeschnallt. Über seinen frisch rasierten Schädel hatte man eine Kappe aus hauchdünnem Latex gestülpt. Daran waren Dutzende verschiedenfarbiger Saugnäpfe und Elektroden zur Stimulierung bestimmter Gehirnregionen angeschlossen, auch über der auffälligen Narbe oberhalb der linken Schläfe.

Eine hufeisenförmige Magnetgabel fuhr in dichtem Abstand über seiner Schädeldecke hin und her. Eine Infusionslösung tropfte in die Vene in seiner linken Armbeuge. Hinter seinem Kopf flimmerten farbige Linien, Wellen und Punkte auf drei Monitoren. Ein Neurologe überwachte seine Gehirnfunktion. Ein Kardiologe kümmerte sich um Herzschlag und Blutdruck. Ein Psychotherapeut bereitete sich mit einem vorbereiteten Dossier konzentriert auf seine Arbeit vor.

Durch eine Plexiglasmaske wurde ihm ein LSD-haltiges Gasgemisch in Mund und Nase getrichtert. Nach wenigen Minuten schien der Patient in eine Art Trance zu fallen. Sein verschwommener Blick fiel auf einen Bildschirm, der von der Decke hing. Dort lief nun ein Film ab, der speziell für die Behandlung dieses Patienten zusammengeschnitten worden war. Gezeigt wurden Dokumentaraufnahmen und Ausschnitte aus Hollywood-Kriegsfilmen: wie amerikanische Bomber im Zweiten Weltkrieg deutsche Städte angriffen; wie sie ihre tödlichen Lasten abwarfen; wie unter ihnen Industrieanlagen und Wohnviertel in Flammen aufgingen; wie Menschen in einer Feuerwalze verbrannten; wie Maschinen abgeschossen wurden und Besatzungen verzweifelt um ihr Leben kämpften. Fallschirme öffneten sich nicht. Brennende Flugzeuge stürzten der Erde entgegen ...

Die Gesichtszüge des Mannes auf dem Behandlungsbett verkrampften sich. Er verdrehte die Augen, stöhnte und schrie. Seine Glieder zerrten immer wieder an den Fesseln, bis die die Vorführung endlich vorüber war. Nur allmählich beruhigte er sich wieder. Erst als sich auch die Anzeigen auf den Überwachungsmonitoren normalisiert hatten, begann der Psychotherapeut vorsichtig damit, seine Fragen zu stellen.

Er lenkte die Gedanken des Patienten auf einen bestimmten Tag vor mehr als einem halben Jahrhundert, auf den Abend des Tages, an dem sein Erinnerungsvermögen verloren gegangen war. Nach einem vorsichtigen Abtasten wurden die Fragen konkreter:

»Wissen Sie noch, wo Sie am Morgen dieses Tages gewesen sind?«

»Irgendwo im Süden von England.«

»Können Sie sich an einen Ortsnamen erinnern?«

»Nein ..., doch ... Der Ort heißt Sudbury in der Grafschaft Suffolk.«

»Sehr gut. Danke. Und was machen Sie in Sudbury?«

»Ich bin hier mit meinem Geschwader stationiert.«

»Wie heißt dieses Geschwader ...?«

»Das ..., das weiß ich nicht mehr genau. Aber wir gehören zur 486. Bombardment Group der Achten U.S. Air Force.«

»... und welche Funktion haben Sie persönlich?«

»Ich bin Pilot eines B-17-Bombers. Zu meiner Besatzung gehören neun Männer.

»Wie ist ihr Name?«

»Man ... dell ... Paul Ferdinand Mandell.«

»Wie werden Sie von Ihren Freunden genannt?«

»Paul.«

»Danke, Paul.«

»Welchen Dienstrang haben Sie?«

»Captain.«

»Wie alt sind Sie, Captain Mandell?«

»Zweiundzwanzig. Ich bin einer der jüngsten Bomberpiloten der U.S. Air Force.«

»Hatte Ihre Maschine eine besondere Bezeichnung, einen bestimmten Namen?«

»Ja, wir haben sie vor unserem Abflug zum Krieg nach Europa ›Pride of New York‹ getauft. Die meisten meiner Leute stammen aus New York oder Umgebung.«

»Danke, Captain Mandell. Bitte erzählen Sie uns nun, was an diesem 16. April des Jahres 1945 geschehen ist ...«

Ein halbes Jahrhundert später erinnerte sich der Patient in der New Yorker Gehirnklinik, was er damals erlebt und empfunden hat – an jenem Montag am Himmel über Hamburg. Erst verwaschen und leise, dann deutlicher und immer flüssiger begann der dünne Mann mit der Narbe zu sprechen. Zufrieden registrierten die Ärzte, wie er in das abgrundtiefe Loch seiner verlorenen Erinnerung eintauchte.

Wie eine Spinne baumelte ein kleines Mikrofon von der Decke herab. Ein Tonbandgerät zeichnete drei Stunden und siebzehn Minuten lang seine Aussagen und Äußerungen auf. Jeden Laut, jede Silbe, jedes Wort, jeden Satz. Jedes Zögern und jedes Stöhnen. Und jeden Schrei.

Captain Paul Ferdinand Mandell hockt eingeklemmt, mit vorgebeugtem Oberkörper und angezogenen Knien, in dem für ihn viel zu engen Cockpit. In der Frontscheibe kann er verschwommen sein Spiegelbild erkennen: einen Mann mit lederner Fliegerklappe, mit Kopfhörern und Mikrofon vor dem Mund. Ein kleines Lächeln scheint in seine Mundwinkel eingewachsen zu sein, aber seine übrigen Gesichtszüge machen dabei nicht mit. Seinen Augen fehlt jede Fröhlichkeit, denn hat mehr erlebt und erlitten als die meisten Menschen seines Alters.

Ein Gefühl der Allmacht ergreift ihn an seinem Arbeitsplatz in achttausend Meter Höhe: Er ist der Racheengel, und dies ist die Stunde der Vergeltung! Nun müssen sie da unten büßen für das, was sie ihm und seiner Familie angetan haben: der braune Pöbel, der Steine in die Fenster der elterlichen Wohnung im jüdischen Viertel am Grindel geworfen hat; die Nazi-Lehrer, von denen er schikaniert worden ist; die SS-Schergen, die seinen Vater, seine Mutter und seine Schwester abgeholt haben.

Fluchthelfer haben ihn im Herbst 1941 nach Dänemark und weiter zu Verwandten in die USA geschleust. Mit achtzehn wurde er amerikanischer Staatsbürger und meldete sich sofort zur Air Force. Vor einem Jahr wurde er zum Captain befördert. Seit zwei Monaten ist er mit seiner Crew und seiner Maschine im Süden von England stationiert.

Bei Beginn der Dämmerung fliegt Mandells Geschwader einen der letzten Luftangriffe des Krieges auf Hamburg. Er drosselt die Fluggeschwindigkeit seines Bombers mit der Kennung 909 TB 35 auf nur noch 290 Stundenkilometer. Der Höhenmesser fällt langsam bis auf dreitausend Meter. Der Bombenschacht ist noch geschlossen.

Am Himmel über seiner früheren Heimatstadt Hamburg empfindet Captain Mandell einen Moment lang Genugtuung, sogar eine furchtbare Freude über das, was er auf der Erde sieht: Am Hafen stehen Werften und Industrieanlagen in Flammen, über den Vierteln der feinen Leute an Alster und Elbe hängen schwarzgelbe Qualmwolken, und in den Vororten blitzen vereinzelte rote Bombeneinschläge. Östlich der City haben furchtbare Feuerstürme schon vor zwei Jahren große Wohngebiete in eine Ruinenlandschaft verwandelt.

Hinter der Fliegerbrille brennen Mandells Augen. Sein Atem geht stoßweise in die Sauerstoffmaske. Das Kehlkopfmikrofon der Bordsprechanlage scheuert an seinem Hals und in seinen Ohren kreischen Störsender, als habe man mehrere Kreissägen angeworfen.

Mit seiner linken Hand bedient er die Steuersäule, mit der rechten schiebt er die vier Gashebel der vier Turbomotoren gefühlvoll vor und zurück. Präzise muss er die schwere, polternde und holpernde Maschine auf Abstand zu den anderen Maschinen seines Geschwaders halten.

Endlich kommt das Angriffsziel in Sicht: Die Elbe. Die Hafenbecken. Die Ölraffinerien.

Links vor sich erkennt Mandell noch im Zwielicht die Innenstadt und die Alster. Die Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend kehren zurück. Er muss heftig schlucken. Seine Wut schlägt in Wehmut um. Sein Triumphgefühl verwandelt sich in Trauer. Wie aus weiter Ferne hört er die Stimme seines Copiloten.

»Alles in Ordnung, Captain? – Alles okay, Paul ...?«

Mandell nickt, doch während er mit den Fingern seiner rechten Hand ein Victory-Zeichen macht, versucht er vergeblich, ein Zittern zu unterdrücken, das seinen ganzen Körper erfasst hat.

Im Behandlungszimmer rüttelte der Patient jetzt an seinen breiten Lederfesseln. Er warf den Kopf hin und her. Sein Pulsschlag erhöhte sich dramatisch.

Eilig stöpselten die Ärzte die Kanüle in seiner Armbeuge um. Ein Anästhesist ließ jetzt ein Beruhigungsmittel in seine Vene fließen.

Aus den Lautsprechern am Bett strömten beruhigende Geräusche in den Behandlungsraum. Meeresbrandung, Waldesrauschen, Vogelstimmen und das lang anhaltenden Gongen indischer Klangschalen.

Der Mann auf dem Bett beruhigte sich endlich. Seine Glieder und seine Gesichtszüge entkrampften sich.

»Welches Jahr haben wir jetzt?«, fragte ihn der Psychotherapeut nach einer Weile und löst seine Fesseln.

»Neun-zehn-hundert-drei-und-neunzig.«

»Und welchen Monat?«

»Juli.«

»Welchen Wochentag?«

»Mittwoch.«

Und ohne gefragt zu werden, sagte der dünne Mann mit der Narbe langsam und deutlich: »Ich bin in einer Klinik in Manhattan ... Es ist sehr heiß draußen ... Ich wohne im Plaza Hotel am Central Park.«

»Willkommen zurück in unserer Welt«, sagte der Therapeut. »Wie fühlen Sie sich?«

Ihm sei noch ein wenig schwindelig und sein Kopf dröhne, als habe er einen Kater.

Er blinzelte im Liegen durch die nun halbgeöffnete Jalousie. Am Himmel über Manhattan setzte gerade eine Passagiermaschine der American Airlines zur Landung auf dem La Guardia Airport an.

»Können Sie sich daran erinnern, was Sie uns gerade erzählt haben?«

Der verkabelte Mann richtete sich vorsichtig auf.

»Ich glaube schon. Ja, an jedes Detail ...«

Seine Schultern zuckten. Und nachdem man ihm die Handfesseln abgenommen hatte, schlug er seine Hände vors Gesicht.

»Es war sehr anstrengend für Sie«, sagte der Therapeut. »Sie müssen sich erst einmal erholen. Und viel trinken!«

Er reichte dem Patienten ein großes Glas mit Mineralwasser.

»Wenn Sie einverstanden sind und sich gut fühlen, können wir unsere Behandlung morgen zur gleichen Zeit an derselben Stelle Ihrer Erinnerungen fortsetzen, an der wir jetzt unterbrochen haben. Ich glaube, Sie haben noch viel zu erzählen«.

»Gut, einverstanden.«

Als der Psychotherapeut und der Neurologe das Behandlungszimmer verließen, wartete im kühl möblierten Empfangsraum der Klinik schon aufgeregt der Kardiologe auf sie. Er zeigte seinen Kollegen eine Seite der vorletzten Wochenendausgabe der New York Times. In der unteren Hälfte deutete er auf einen kurzen Bericht unter einem dreispaltigen Foto. Die Überschrift lautete: »U.S. Bomber Crashed on Golf Course in Germany – 48 Years Ago!«

Auf dem Pressefoto aus Deutschland war das verbeulte, rostige, erdverdreckte Cockpit eines abgestürzten Bombers der U.S. Air Force zu sehen, neben dem ein gewaltiger Bagger stand. Im Hintergrund konnte man noch ein schlossartiges Gebäude mit Giebeln und Türmchen erkennen. Und davor ein Stück eines Golfplatzes mit einer kleinen Fahne, die ein Loch auf einem der Grüns markierte.

Im Text hieß es: »Bei Baggerarbeiten auf dem Gelände des exklusiven Golfclubs Schloss Herrensee in Norddeutschland sind Mitte vergangener Woche Arbeiter auf das Wrack eines amerikanischen Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Am demolierten Heck ist noch die Kennung 909 TB 35 zu lesen und am Cockpit sind die Überreste einer handgemalten Aufschrift zu entziffern: ›Pride of New York‹.«

Es handele sich um eine von Boeing gebaute Maschine des Typs »B-17«, der wegen seiner Kampfstärke und Robustheit »Flying Fortress« genannt wurde. Vier jeweils 1200 PS starke Triebwerke hätten diese fliegenden Festungen mit ihren neun- oder zehnköpfigen Besatzungen und mit drei Tonnen Bombenlast bis zu sechstausend Kilometer weit transportieren können.

»Nach bisherigen Ermittlungen«, so schrieb die New York Times weiter, »ist der jetzt in Norddeutschland aufgetauchte Bomber im Frühjahr 1945 vermutlich nach einem Angriff auf die Hafenstadt Hamburg von der deutschen Flugabwehr abgeschossen worden.« Man habe in der Maschine oder in der Nähe bisher jedoch weder Skelette noch Uniformreste finden können. Von den Besatzungsmitgliedern fehle jede Spur.

Der Psychotherapeut faltete die Zeitungsseite sorgfältig zusammen.

»Jedenfalls wissen wir mehr über diese Geschichte als die Times«, sagte er, bevor er den Artikel in die Mappe mit seinen Patienten-Unterlagen legte. »Immerhin kennen wir schon den Piloten.«

2

Hamburg, Donnerstag, 15. Juli 1993

Dieses Chaos! Um mich herum sah es aus, als habe eine Bombe eingeschlagen. In der schrägen Decke meiner Dachgeschosswohnung klaffte ein gewaltiges Loch. Vor drei Tagen hätte da oben schon ein großes Oberlicht eingesetzt werden sollen – Gott sei Dank regnete es wenigsten seit einigen Tagen nicht mehr in Hamburg. Fliesenleger und Sanitärleute hatten unter gegenseitigen Schuldzuweisungen das halbfertige Bad und die zukünftige Küche fluchtartig verlassen. Die Innenausbauer flexten und bohrten offenbar planlos in den Wänden herum, so dass eine Staubwolke die Sicht von der Straßenfront am Isemarkt bis zur Rückseite am Kanal vernebelte. Und der Elektriker verursachte wieder mal einen Kurzschluss.

Die auf vier Wochen festgesetzten Umbauarbeiten zogen sich bereits drei Monate hin. Unter meinen Handwerkern schien eine ansteckende Seuche ausgebrochen zu sein: überall plötzliche, schwere Krankheiten und Sterbefälle in allernächster Verwandtschaft. Tagelang herrschte Untätigkeit, die nur von sporadischen Energieanfällen unterbrochen wurde. Ich hauste derweil in einer Notunterkunft hinter einem Plastikvorhang in einer Ecke der Baustelle.

Die Post fand sich jeden Tag woanders, seit der rostige Briefkasten am Eingang abmontiert worden war. An diesem Tag lagen die Zeitung und drei Briefe in einem ausgetrockneten Mischeimer für Fugenzement. Die Lokalzeitung berichtete wieder einmal über den mysteriösen Fund des amerikanischen Bomberwracks am Golfclub Schloss Herrensee, obwohl es eigentlich nichts Neues gab. Man suche noch immer nach Spuren der ehemaligen Besatzung, so hieß es. Bald würden amerikanische Spezialisten am Fundort erwartet.

Der erste der drei Briefe war ein Einschreiben meines Zahnarztes, der die Bezahlung einer Doppelkrone anmahnte. Leider zu Recht. Aus dem zweiten Umschlag fiel der Tiefdruck-Prospekt einer Firma für »Finanz- und Anlagenmanagement«, die als Unternehmenssitz unverblümt das Steuerfluchtparadies Cayman Islands angab. Der persönliche Absender war ein gewisser »Diplom-Finanzwirt Dr. Laurenz Jansen jr.«. Ein unangenehmer Kerl, dem ich nicht mal meine wertlose alte Briefmarkensammlung anvertrauen würde. Leider war dieser Jansen Mitglied in meinem Golfclub. Schließlich öffnete ich den dritten Umschlag. Die innen liegende Doppelkarte zeigte auf handgeschöpftem Bütten papier geprägt die imposante Silhouette von Schloss Herrensee. Der Text lautete:

»Baronin Hedwig von Mellin gibt sich die Ehre, Herrn Jonas P. Anders am 21. und 22. August aus Anlass des 67. Geburtstags des Gründers und Mehrheitseigners der Mellin Media AG, Malte von Mellin, zu einer kleinen Feier einzuladen.

Wir bitten am Sonnabend um 18:00 Uhr im Kreise der Freunde der Familie und unseres Verlagshauses zum Empfang mit anschließendem Dinner in das Schloss Herrensee. Am Sonntag wird dann Gelegenheit sein, auf dem Golfplatz von Schloss Herrensee an unserem traditionellen Charity-Turnier teilzunehmen.«

Es folgte eine schöne Unterschrift in blauer Tinte. Und darunter war im Kleingedruckten zu lesen: Für eine begrenzte Anzahl von Gästen stünden Zimmer und Apartments im Schlosshotel zur Verfügung. Man bitte um rechtzeitige Anmeldungen für die Übernachtung und ebenso für die Teilnahme am Golfturnier, dessen Teilnehmerzahl auf hundert Spieler beschränkt sei. Für den Abendempfang wurde »sommerlich-festliche Kleidung« empfohlen.

Ich war wirklich überrascht. Ausgerechnet mich baten die Mellins auf ihren Olymp! Welch eine Ehre für den früheren Reporter ihres Großverlages! Denn solch eine persönliche Einladung war in der sogenannten besseren Gesellschaft fast so viel wert wie die Ehrenbürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg. Und das Allerbeste folgte erst noch mit flotter Handschrift auf der Rückseite hinzugefügt:

»Mein lieber Jonas,

ich hoffe sehr, dass Du kommst! Ich freue mich schon nach so langer Zeit auf ein Wiedersehen mit Dir!

Ruf mich doch bitte vorher noch an!

Irma«

Drei Ausrufezeichen in drei kurzen Sätzen. Es schien ihr wirklich wichtig zu sein.

Wir hatten uns jahrelang nicht gesehen. Und wie immer hatte ich ihren Geburtstag vergessen: Irma von Mellin, die begabte und hübsche Tochter des deutschen Medienmoguls Malte von Mellin, war kürzlich 37 Jahre alt geworden. So hatte ich es nach ihrem Geburtstag in den Zeitungen gelesen. Man habe dieses Ereignis im engsten Familienkreis begangen, meldeten die Klatschspalten. Und in den Wirtschaftsteilen der großen Zeitungen stand aus diesem Anlass: Die Journalistin und Verlagsmanagerin gelte neuerdings als Kronprinzessin des Hauses Mellin. Denn trotz ihres ziemlich flotten Lebenswandels war sie nach Meinung der Branche fähiger und ehrgeiziger als ihr älterer Bruder Ortwin, der die Erwartungen des gestrengen Vaters enttäuscht habe.

Am nächsten Tag wartete ich die ruhige Mittagspause der verbliebenen Handwerker ab und stellte mich auf die halbfertige Dachterrasse zum Isekanal hin, bevor ich Irmas Durchwahlnummer im Mellin-Verlag wählte, die noch in meinem alten Organizer gespeichert war. Die Geräusche der Großstadt drangen zu mir hoch. Ab und zu ratterte unten eine S-Bahn vorüber. Es meldete sich eine unbekannte Stimme, wahrscheinlich ein neuer Sekretär oder ein persönlicher Assistent. Die hochnäsige Tonlage klang nach London School of Economics oder einem ähnlich teuren Institut.

»Wen darf ich melden?«

»Anders«, sagte ich.

»Nein, ich meinte Ihren Namen?«

»Ich meine es nicht anders, ich heiße Anders«, sagte ich. »Jonas Anders – aber Ihre Chefin kennt mich auch unter meinem neuen Künstlernamen Bogey.«.

»Sie sind Künstler?«

»So etwas in der Art«, sagte ich und fügte unwirsch hinzu: »Bevor Sie auch noch nach Schulzeugnissen und finanziellen Verhältnissen fragen, richten Sie Frau von Mellin doch einfach aus, ein gewisser Jonas Anders möchte sie sprechen.«

»In welcher Angelegenheit?«, wollte er wissen, und bevor er fragen konnte, in welcher Beziehung ich zu seiner Chefin stünde, sagte ich: »Stellen Sie mich einfach durch, wenn ich bitten darf!«

Er schnappte hörbar ein, sagte »Einen Moment« und ließ das seichte Musikpotpourri laufen, mit dem der Mellin-Verlag seit Jahren schon seine Anrufer auf nervtötende Weise hinzuhalten pflegt. Der beleidigte Vorzimmer-Zerberus ließ mich natürlich extra lange warten. Ich hatte also reichlich Zeit zum Nachdenken. In welcher Beziehung ich zu seiner Chefin stehe? Gute Frage.

Ehrlicherweise hätte ich wohl sagen müssen: Ihre Arbeitgeberin und ich hatten früher im Wesentlichen gemeinsame erotische Interessen. Unsere Affäre war jedenfalls stürmisch gewesen und hatte nach drei, vier Monaten nicht gerade harmonisch geendet. Die Verlegertochter und der im Verlag ihrer Familie arbeitende Enthüllungsjournalist, das war in der ersten Phase eine prickelnde Konstellation, aber von Dauer konnte die Sache nicht sein.

Vier Jahre war das jetzt her. Ich durchlebte damals gerade eine Sinnkrise und eine Ehe im Endstadium. Sexuell war ich nahezu verdurstet. Und ausgerechnet Irma war nach einer feuchtfröhlichen Verlagsveranstaltung im Atlantic Hotel die Quelle, an der ich mich laben konnte. Für die rebellische Großverlegertochter hatte ich wohl eine Prise von Freiheit und Abenteuer zu bieten. Die Heimlichtuerei, das Versteckspielen vor der Familie und vor unseren Kollegen im Verlag und in der Redaktion war dabei ein zusätzlicher Kick. Ihre Familie sollte nichts davon erfahren, meine damalige zukünftige Ex-Ehefrau schon gar nicht.

An den Wochenenden verkrochen wir uns in kuschelige Hotels und Apartments zwischen Sylt und Berlin. Tagsüber spielten wir zusammen Golf, und auch nachts haben wir uns nicht gelangweilt. Aber dann haben Irma und ich Himmel und Hölle erlebt, verletzende Machtkämpfe, gegenseitige Kränkungen und überschwängliche Versöhnungen – dazwischen gab es schließlich nichts mehr. Vielleicht waren wir süchtig nach unseren Versöhnungen.

Seither hatten wir uns nur noch von Ferne wahrgenommen, und ich habe diese Episode meines Lebens in stiller Trauer auf dem Friedhof der Erinnerungen beigesetzt. In einer sehr schönen Ecke – aus meiner Sicht jedenfalls.

»Frau von Mellin bittet Sie, noch einen Moment zu warten. Sie hat noch ein dringendes Gespräch mit New York auf der anderen Leitung.«

Der Wächter im Vorstandssekretariat schien jetzt eine Spur milder gestimmt. Ich wartete also geduldig auf meine ehemalige Intimfreundin.

Die nach mir folgenden Männergeschichten der »schönen Tochter des Großverlegers« hatte ich in den Klatschkolumnen der Gesellschaftsmagazine und Boulevardblätter auszugsweise verfolgen können. Dabei spielten diverse blaublütige Polospieler und künftige Erben hanseatischer Privatbanken eine führende Rolle. Ihre sehenswerte Figur stellte Irma abwechselnd in ausgeschnittenen Abendroben in Bayreuth, in eleganten Miniröcken bei einer Vernissage in Berlin oder Hamburg oder im Bikini auf der Multimillionärsinsel St. Barth zur Schau. Haarfarbe und Frisur wechselten offenbar mit ihren Liebhabern. Aber ihr Lächeln blieb immer gleich. Auf den Fotos wie in Wirklichkeit verstrahlte sie einen Society-Charme, der während ihrer Internatszeit in England das letzte Feintuning erhalten hatte. In letzter Zeit war es in der Öffentlichkeit allerdings merklich ruhiger um Irma von Mellin geworden. Wenn sie in den Zeitungen auftauchte, dann meist bei geschäftlichen oder gesellschaftlichen Anlässen an der Seite ihres Vaters, seltener mit ihrer Stiefmutter und nur ausnahmsweise einmal in Begleitung ihres älteren Bruder Ortwin, dem sie zu meiner Zeit in geschwisterlicher Hassliebe verbunden war. Auch mit ihrer engelhaft niedlichen Tochter Lena hatte sie sich abbilden lassen.

Endlich hörte die Musikberieselung mit einem dreifachen Knacken auf. Irmas Stimme hatte sich um keine Spur verändert. Ich hätte sie unter Tausenden erkannt, besonders wenn sie mit zwitschernder Tonlage »überschwängliche Herzlichkeit« spielte.

»Jonas Anders – alias Bogey! Bist du’s wirklich!? Schön, dass du dich endlich mal meldest. Hast du unsere Einladung bekommen? Ich freue mich so, dich bald wiederzusehen. Ich habe schon ein Zimmer auf deinen Namen im neuen Gästehaus am Schloss reservieren lassen, gleich am Golfclub. Vielleicht können wir mal wieder eine Runde zusammen spielen, wenigstens eine halbe. Sonst komme ich ja kaum noch dazu ... In dem Laden hier ist zurzeit der Teufel los, aber mir macht der Job immer mehr Spaß. Ich bin neuerdings auch für unsere neuen Auslandsaktivitäten zuständig, und in den USA steht gerade ein ganz großes Projekt an, demnächst muss ich zu Verhandlungen wieder mal in die Staaten ...«

»Hallo Irma!«, sagte ich in ihren Redefluss hinein.

»Entschuldige«, sagte sie, »ich weiß – ich rede wieder mal nur von mir. Wie ist es dir denn ergangen, Bogey? Man hat ja so einiges gehört ...«

Vermutlich wusste sie, dass ich nach einem geräuschvollen Krach mit dem Chefredakteur beim Magazin Zenit ausgeschieden war – oder rausgeschmissen worden bin, die Darstellung variiert, je nachdem, wer erzählt. Das war vor rund drei Jahren gewesen, nach unserer gemeinsamen Zeit. Jedenfalls gehörte ich seitdem nicht mehr zu der gut bezahlten Heerschar von Verlagsangestellten und Journalisten, die tagtäglich für die Mehrung von Ruhm und Gewinn des Imperiums Mellin kämpften.

»Bogey ... Hallo ... Einen Moment noch, Bogey – da kommt gerade ein wichtiges Gespräch aus den USA. Entschuldige, ich bin gleich wieder da ...«

»Bogey« hatte sie gesagt, nicht Jonas wie früher. Sie hatte also von meinen Spitznamen gehört, den ich mir nach unserer Trennung mit intensivem Training auf der Driving Range und auf dem Putting Green und bei vielen Golfturnieren erspielt hatte: ein Bogey-Spieler, das ist beim Golf ein guter, statistisch gesehen sogar ein überdurchschnittlich guter Spieler. Einer, der, wenn es gut läuft, jedes der 18 Löcher auf einer Golfrunde mit jeweils nur einem Schlag schlechter spielt als etwa ein durchschnittlicher Profi.

»Wie ist es dir denn ergangen, Bogey?«, hatte sie gefragt.

Ob sie wirklich an einer Antwort interessiert war? Die Unterbrechung des Gespräches kam mir nicht ungelegen. Was hätte ich darauf in Kürze sagen sollen? Wie es gekommen ist, dass ich nach meinem Abgang als gut dotierter Reporter des Mellin-Konzerns nicht in Armut verfallen, sondern zu einem kleinen Vermögen gekommen bin? Das wäre die gute Nachricht, aber sonst ...

Vor sechs Wochen bin ich 42 Jahre alt geworden. Wohlwollende Leute meinen, ich sähe aus wie Mitte dreißig. Und an guten Tagen fühle ich mich auch so. Aber in letzter Zeit gibt es kaum richtig gute Tage. Meinen Geburtstag habe ich nicht gefeiert, denn es gab wenig Grund dazu. Meine zukünftige Exfrau will vor dem gerichtlichen Scheidungstermin immer höhere Unterhaltszahlungen herausschlagen. Sie lebt mit meiner Tochter in unserem früheren Haus. Meine Dauerüberweisungen sichern ihren Lebensstandard. Meine amtierende Freundin nörgelt an mir herum und droht mit Trennung. Ich fürchte, zu Recht. Und meine geliebte, aber hochgradig pubertierende Teenie-Tochter legt zurzeit nicht besonders viel Wert auf meine geistesabwesende Gegenwart. Wahrscheinlich weil sie gerade mal wieder eine neue große Liebe gefunden hat, einen Jonathan, Philipp, Konstantin oder ähnlich. Und obendrein ist auch noch vor knapp einem Monat mein Führerschein wegen Geschwindigkeitsüberschreitung im Hamburger Hafengebiet für vier Wochen aus dem Verkehr gezogen worden. Zusammengenommen reicht das für anhaltend schlechte Laune. Und allmählich habe ich die Befürchtung, mit Anfang vierzig schon das Beste hinter mir zu haben.

Nach selbstkritischer Diagnose, warum eigentlich vieles nicht so gelaufen war, wie ich mir das vorstellte, war ich wieder mal zu keinem Ergebnis gekommen. Familiär bedingte Beziehungsprobleme? Vorgezogene Midlife-Crisis? Wahrscheinlich war es so banal. Bekanntlich werden die meisten Altersgenossen von Zweifeln an sich und der Welt geplagt. Man muss an sich arbeiten, und das Leben ist eine Baustelle. Aber ich habe immer noch keine Vorstellung davon, wie mein Haus eines Tages eigentlich aussehen soll. In meinem Alter wäre es an der Zeit für ein Richtfest gewesen, und ich änderte immer noch die Baupläne. Gerade war wieder so eine Phase, wo ich alles stehen und liegen lassen und abhauen wollte. Aber mit welchem Ziel?

Jedenfalls hatte ich mir eigentlich eine Denkpause verordnet, eine Art Selbstgesprächs-Therapie. Einfach irgendwohin fahren, eine neue Umgebung kennenlernen, neue Menschen sehen, drei, vier Wochen weg aus Hamburg, dem Schauplatz meiner Probleme. Finanziell konnte ich mir das leisten. In dieser Hinsicht habe ich Glück gehabt – genauer gesagt: einen unverheirateten, kinderlosen, wohlhabenden Onkel.

Friedhelm Anders, der einzige Bruder meines verstorbenen Vaters, hatte als Immobilienkaufmann eine Vorliebe für schöne Altbauten in bester Hamburger Lage. Nach bewährter Kaufmannsart kaufte er günstig und verkaufte teuer. Er hatte starke Nerven, wenn es um riskante Geschäfte, um aufwändige Renovierungen und komplizierte Finanzierungen ging. Aber sein Herz war schwach. Den dritten Infarkt überlebte er nicht mehr. Onkel Friedhelm ist nur 63 Jahre alt geworden. Bei der Testamentseröffnung stellte sich heraus, dass ich sein einziger Erbe war. Tagelang konnte ich das nicht fassen, obwohl mir der Notar immer wieder versicherte, er mache in solchen Dingen keine Scherze, das habe schon alles seine Richtigkeit.

Was Onkel Friedhelm mir hinterlassen hat, war auf den ersten Blick mindestens so viel wert wie ein Lottogewinn, auf den ich zwei Jahrzehnte lang fast jeden Freitagnachmittag vergeblich getippt hatte. Plötzlich gehörte mir ein schönes Jugendstilhaus in Hamburg-Harvestehude, vier Stockwerke hoch, mit acht Mietwohnungen und ausbaubarem Dachgeschoss, das ich mithilfe von krankheitsgeplagten Handwerkern in ein lichtdurchflutetes Penthouse verwandeln will. Und als Zugabe noch ein Wochenendhaus, eine restaurierte Bauernkate, gleich hinterm Deich an der Unterelbe. Allerdings, und das war die schlechte Nachricht, gehörten drei Viertel dieses Besitzes diversen Banken. Die gute: Zinsen und Tilgungen konnten von den Mieteinnahmen bestritten werden, und es blieb monatlich noch genug zum Leben übrig. Jedenfalls musste ich nach dem Verlust meines monatlichen Reporter-Gehaltes nicht aufs Golfspielen verzichten. Sogar das längst bestellte Saab Cabrio aus Schweden hatte ich mir noch leisten können. Aber wie lange noch? Nicht nur das Vermögen, sondern auch die Ansprüche und Forderungen meiner künftigen Exgattin waren gestiegen. Und leider hatte sie auch noch eine ehrgeizige Anwältin.

»Herr Bogey ... Hallo, Herr Bogey, sind Sie noch da? Frau von Mellin bittet Sie recht herzlich, in der Leitung zu bleiben. Ihr Gespräch mit New York dauert leider doch länger.«

Die Stimme von Irmas Sekretär hatte inzwischen eine devote Tonlage angenommen. Immerhin.

3

New York, Donnerstag, 15. Juli 1993

»Sind Sie bereit? Können wir weitermachen?«

Wie am Tag zuvor lag der glatzköpfige Mann aus Washington angeschnallt und verkabelt im Behandlungsraum des »Manhattan Brain Clinic and Research Institute«. Der Kriegsfilm wurde wieder gezeigt. Die Medikamente wirkten. Wie am Tag zuvor sprach der Psychotherapeut auf den in Trance gefallenen Patienten ein.

»Sie haben uns gestern berichtet, welche Eindrücke und Gefühle Sie beim Feindflug über Hamburg hatten, der Stadt Ihrer Kindheit und Jugend. Ihr Copilot, Mister Patrick Henderson, schien sich Sorgen um Ihren Zustand zu machen. Wir spielen Ihnen diese Stelle noch einmal vor.«

Der Therapeut schaltete den Rekorder und die Lautsprecher am Kopfende des Raumes ein. Eine Stimme ertönte:

»Alles in Ordnung, Captain? – Alles okay, Paul ...?«

Der Mann auf dem Behandlungsbett verzog sein Gesicht. Er schien mit sich zu kämpfen, bevor er mit seiner Geschichte fortfuhr. Schließlich sprach er wieder mit einer gedehnten, fremd klingenden Stimme wie am Tag zuvor:

»Ich habe Henderson zur Antwort gegeben: Es ist alles in Ordnung mit mir!«

Captain Paul F. Mandell nickt seinem Copiloten im Cockpit des B-17-Bombers zu und macht mit der rechten Hand das Victory-Zeichen. Dann konzentrieren sich die beiden Flieger wieder auf die Instrumente.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!