9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

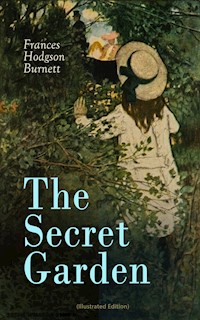

Nachdem die verwöhnte Mary Lennox ihre Eltern bei einer in Indien grassierenden Cholera-Epidemie verloren hat, wird sie als Mündel ihres Onkels Archibald Craven nach England geschickt. Dort jedoch erwartet sie statt einer herzlichen Aufnahme eine trostlose Umgebung voller Verbote und Geheimnisse. Das Leben im abgelegenen Misselthwaite Manor ist anfangs so kalt und öde wie das Moor vor ihrem Fenster. Das düstere Herrenhaus hat fast hundert Zimmer, und ihr Onkel lebt zurückgezogen in seinen Zimmern oder ist auf Reisen. Und immer wieder hört sie nachts in einem der langen Korridore jemanden weinen. Die Gärten in dem weitläufigen Grundstück sind Marys einzige Fluchtmöglichkeit. Schon bald schließt sie dort erste Freundschaften und genießt die Freiheit in der Natur. Doch was hat es mit dem geheimnisvollen Garten auf sich, der von hohen Mauern umgeben ist und den seit zehn Jahren niemand betreten hat?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Nach dem Text der englischen Erstausgabe:

„The Secret Garden“, (1911)

Übersetzt von Maria Weber

Inhalt

Es ist niemand mehr da.

Garstige Mistress Mary.

Durch das Moor.

Martha.

Das Weinen im Korridor.

„Es hat jemand geweint – ganz bestimmt!“

Der Schlüssel zum Garten.

Das Rotkehlchen wies den Weg.

Das merkwürdigste Haus, in dem jemals jemand gelebt hat.

Dickon.

Das Nest der Misteldrossel.

„Dürfte ich vielleicht ein wenig Erde haben?“

„Ich bin Colin“

Ein junger Rajah.

Nestbau.

„Das werde ich nicht tun!“, sagte Mary.

Ein Wutanfall.

„Du darfst keine Zeit vergeuden“

„Er ist gekommen!“

„Ich werde für immer leben!“

Ben Weatherstaff.

Als die Sonne unterging.

Magie.

„Laß sie lachen“

Der Vorhang.

„Es ist Mutter!“

Im Garten.

Es ist niemand mehr da

ALS Mary Lennox nach Misselthwaite Manor geschickt wurde, um bei ihrem Onkel zu wohnen, sagten alle, sie sei das unansehnlichste Kind, das man je gesehen hatte. Es stimmte auch. Sie hatte ein kleines schmales Gesicht und einen kleinen dünnen Körper, dünnes helles Haar und einen sauertöpfischen Gesichtsausdruck. Ihr Haar war gelb, und ihr Gesicht war gelb, weil sie in Indien geboren und auf die eine oder andere Weise immer krank gewesen war. Ihr Vater hatte eine Position bei der englischen Regierung innegehabt und war selbst immer beschäftigt und krank gewesen, und ihre Mutter war eine große Schönheit gewesen, der nur daran gelegen hatte, auf Feste zu gehen und sich mit fröhlichen Leuten zu amüsieren. Sie hatte überhaupt kein kleines Mädchen gewollt, und als Mary geboren wurde, übergab sie sie der Obhut einer Ayah, der sie zu verstehen gab, daß sie das Kind so weit wie möglich außer Sichtweite halten müßte, wenn sie Memsahib gefallen wollte. Als sie ein kränkliches, verdrießliches, häßliches kleines Baby war, wurde sie auf diese Weise ferngehalten, und als sie ein kränkliches, verdrießliches Kleinkind wurde, wurde sie auf dieselbe Weise ferngehalten. Sie konnte sich nicht daran erinnern, jemals irgend etwas anderes als die dunklen Gesichter ihrer Ayah und der anderen einheimischen Diener gesehen zu haben, und da sie ihr immer gehorchten und ihr in allem willfuhren, denn die Memsahib pflegte wütend zu werden, wenn sie durch ihr Weinen gestört würde, war sie zu dem Zeitpunkt, als sie sechs Jahre alt war, so tyrannisch und selbstsüchtig wie ein Kind nur sein konnte. Die junge englische Gouvernante, die ihr das Lesen und Schreiben beibringen sollte, fand sie so unausstehlich, daß sie innerhalb von drei Monaten ihre Stelle kündigte, und als andere Gouvernanten versuchten, ihr nachzufolgen, verschwanden sie sogar in noch kürzerer Zeit als die erste. Hätte Mary daher nicht den Entschluß gefaßt, unbedingt Bücher lesen zu wollen, hätte sie wohl niemals lesen gelernt.

Eines furchtbar heißen Morgens, als sie ungefähr neun Jahre alt war, erwachte sie und fühlte sich sehr verdrießlich. Sie wurde noch verdrießlicher, als sie sah, daß die Dienerin, die neben ihrem Bett stand, nicht ihre Ayah war.

„Warum bist du gekommen?“, sagte sie zu der fremden Frau. „Ich will nicht, daß du hier bist. Schicke meine Ayah zu mir.“

Die Frau sah verängstigt aus, stammelte jedoch nur, daß die Ayah nicht kommen könne, und als Mary sich in einen Wutanfall hineinsteigerte und sie schlug und trat, sah sie nur noch verängstigter aus und wiederholte, daß es der Ayah nicht möglich wäre, zu Missie Sahib zu kommen.

An jenem Morgen lag etwas Geheimnisvolles in der Luft. Nichts wurde in seiner gewöhnlichen Reihenfolge getan und einige der einheimischen Bediensteten schienen zu fehlen, während diejenigen, die Mary sah, mit aschfahlen und verängstigten Gesichtern herumliefen oder rannten. Aber niemand wollte ihr etwas sagen und ihre Ayah kam nicht. Sie wurde im Laufe des Vormittags sogar alleine gelassen und ging schließlich in den Garten, um allein unter einem Baum in der Nähe der Veranda zu spielen. Sie tat so, als würde sie ein Blumenbeet anlegen, und sie steckte große, scharlachrote Hibiskusblüten in kleine Erdhaufen, während sie immer wütender wurde und die Dinge in sich hinein murmelte, die sie sagen und die Namen, mit denen sie Saidie belegen würde, wenn sie zurückkommen würde.

„Schwein! Schwein! Tochter eines Schweines!“, sagte sie, weil es für die Einheimischen die schlimmste Beleidigung von allen ist, ein Schwein genannt zu werden.

Sie knirschte mit den Zähnen und sagte dies immer wieder, als sie hörte, wie ihre Mutter mit jemandem auf die Veranda trat. Sie war mit einem gutaussehenden jungen Mann zusammen und sie standen beieinander und unterhielten sich mit leisen Stimmen in einem seltsamen Tonfall. Mary kannte den gutaussehenden jungen Mann, der aussah wie ein Knabe. Sie hatte gehört, daß er ein sehr junger Offizier sei, der gerade erst aus England gekommen wäre.

Das Kind starrte ihn an, aber am meisten starrte es seine Mutter an. Sie tat dies immer, wenn sie die Gelegenheit hatte, sie zu sehen, denn die Memsahib – Mary nannte sie meistens so – war eine so große, schlanke, hübsche Person und trug so schöne Kleider. Ihr Haar war wie gelockte Seide und sie hatte eine zarte kleine Nase, die immer etwas gerümpft zu sein schien, und große, lachende Augen. Alle ihre Kleider waren durchscheinend und üppig gerafft, und Mary dachte, sie seien „voller Spitze“. Sie sahen heute Morgen prachtvoller aus als je zuvor, aber die Augen ihrer Mutter lachten überhaupt nicht. Sie waren groß und verängstigt und blickten flehend zu dem Gesicht des jungen Offiziers auf.

„Ist es wirklich so schlimm?“, hörte Mary sie sagen.

„Schrecklich“, antwortete der junge Mann mit zitternder Stimme. „Schrecklich, Mrs. Lennox. Sie hätten schon vor zwei Wochen in die Berge gehen sollen.“

Die Memsahib rang die Hände.

„Oh, ich weiß, daß ich es hätte tun sollen!“, rief sie. „Ich bin nur geblieben, um zu dieser albernen Dinnerparty zu gehen. Was für eine Närrin ich war!“

In diesem Moment erhob sich ein so lautes Wehklagen aus den Dienerunterkünften, daß sie den Arm des jungen Mannes umklammerte und Mary von Kopf bis Fuß zitternd dastand. Das Wehklagen wurde immer lauter. „Was ist los? Was ist geschehen?“, keuchte Mrs. Lennox.

„Jemand ist gestorben“, antwortete der junge Offizier. „Sie haben nicht erwähnt, daß sie unter Ihren Dienern ausgebrochen ist.“

„Ich wußte es nicht!“, rief die Memsahib. „Kommen Sie mit! Kommen Sie!“, und sie drehte sich um und rannte ins Haus.

Danach geschahen entsetzliche Dinge, und Mary wurde die Rätselhaftigkeit des Morgens erklärt. Die Cholera in ihrer tödlichsten Form war ausgebrochen und die Menschen starben wie die Fliegen. Die Ayah war in der Nacht krank geworden, und weil sie gerade gestorben war, hatten die Diener in den Hütten ein Wehgeschrei erhoiben. Ehe der nächste Tag angebrochen war, waren drei weitere Diener tot, und andere waren voller Entsetzen davongelaufen. Überall herrschte Panik und in allen Unterkünften lagen sterbende Menschen.

Während der Verwirrung und Bestürzung des zweiten Tages versteckte sich Mary im Kinderzimmer und wurde von allen vergessen. Niemand dachte an sie, niemand fragte nach ihr, und es geschahen seltsame Dinge, von denen sie nichts wußte. In diesen Stunden weinte oder schlief Mary. Sie wußte nur, daß Menschen krank waren und daß sie mysteriöse und beängstigende Geräusche hörte. Einmal schlich sie sich ins Eßzimmer und fand es leer vor, obwohl ein begonnenes Essen auf dem Tisch stand und Stühle und Teller aussahen, als wären sie hastig zurückgeschoben worden, als die Gäste plötzlich aus irgendeinem Grund aufstanden. Das Kind aß etwas Obst und Kekse und trank, da es durstig war, ein Glas Wein, das fast voll war. Der Wein war süß und sie wußte nicht, wie stark er war. Sehr bald wurde sie sehr schläfrig, und sie ging zurück in ihr Kinderzimmer und schloß sich wieder ein. Sie fürchtete sich vor den Schreien, die sie aus den Hütten hörte, und vor dem Geräusch von hastigen Schritten. Der Wein machte sie so schläfrig, daß sie kaum die Augen offen halten konnte, und sie legte sich auf ihr Bett und bekam für eine lange Zeit nichts mehr mit.

Viele Dinge geschahen in den Stunden, in denen sie so tief schlief, aber sie wurde durch das Wehklagen und das Geräusch von Gegenständen, die in die Gebäude hinein und aus ihnen hinausgetragen wurden, nicht gestört.

Als sie aufwachte, lag sie still da und starrte die Wand an. Das Haus war vollkommen still. Sie hatte noch nie zuvor erlebt, daß es so still war. Sie hörte weder Stimmen noch Schritte und fragte sich, ob sich alle von der Cholera erholt hatten und die Aufregung vorbei war. Sie fragte sich auch, wer sich um sie kümmern würde, wenn ihre Ayah tot war. Es würde eine neue Ayah geben, und vielleicht würde sie einige neue Geschichten kennen. Mary hatte die alten ziemlich satt. Sie weinte nicht, weil ihre Amme gestorben war. Sie war kein liebevolles Kind und hatte sich nie für irgend jemanden interessiert. Der Lärm und die Hektik und das Wehklagen über die Cholera hatten sie erschreckt, und sie war wütend gewesen, weil sich niemand daran zu erinnern schien, daß sie am Leben war. Alle waren zu aufgelöst, um an ein kleines Mädchen zu denken, an dem niemandem etwas lag. Wenn die Menschen an Cholera erkrankten, schienen sie nur an sich selbst zu denken. Aber wenn sich alle wieder erholt hätten, würde sich sicherlich jemand an sie erinnern und nach ihr sehen.

Aber es kam niemand, und während sie wartete, schien das Haus immer stiller zu werden. Sie hörte ein Rascheln auf dem Boden und als sie nach unten schaute, sah sie eine kleine Schlange, die an der Matte entlang glitt und sie mit funkelnden Augen beobachtete. Sie hatte keine Angst, denn sie war ein harmloses kleines Ding, das sie nicht verletzen würde, und sie schien es eilig zu haben, den Raum zu verlassen. Sie schlüpfte unter der Tür hindurch, während sie sie beobachtete.

„Wie seltsam still es ist“, sagte sie. „Es klingt, als wäre außer mir und der Schlange niemand da.“

Fast in der nächsten Minute hörte sie Schritte auf dem Vorplatz und dann auf der Veranda. Es waren Männerschritte, und die Männer betraten den Bungalow und sprachen mit leiser Stimme. Niemand ging zu ihnen, um sie zu begrüßen oder mit ihnen zu sprechen, und sie schienen Türen zu öffnen und in die Zimmer zu schauen.

„Was für eine Schande!“, hörte sie eine Stimme sagen. „Diese wunderschöne Frau! Ich nehme an, das Kind auch. Ich habe gehört, daß es ein Kind gibt, obwohl niemand es jemals gesehen hat.“

Mary stand mitten im Kinderzimmer, als sie einige Minuten später die Tür öffneten. Sie sah häßlich und mißgelaunt aus und blickte grimmig drein, weil sie allmählich hungrig wurde und sich schändlich vernachlässigt fühlte. Der erste Mann, der hereinkam, war ein hochgewachsener Offizier, den sie einmal gesehen hatte, als er mit ihrem Vater gesprochen hatte. Er sah müde und besorgt aus, aber als er sie sah, erschrak er so sehr, daß er beinahe zurücksprang.

„Barney!“, rief er aus. „Hier ist ein Kind! Ein Kind allein! An einem Ort wie diesem! Du lieber Himmel, wer ist sie!“

„Ich bin Mary Lennox“, sagte das kleine Mädchen und richtete sich steif auf. Sie fand es sehr unhöflich, daß der Mann den Bungalow ihres Vaters „Ein Ort wie dieser“ nannte. „Ich bin eingeschlafen, als alle die Cholera hatten und gerade erst aufgewacht. Warum kommt niemand?“

„Es ist das Kind, das niemand jemals gesehen hat!“, rief der Mann aus und wandte sich an seine Gefährten. „Sie wurde tatsächlich vergessen!“

„Warum wurde ich vergessen?“, fragte Mary und stampfte mit dem Fuß auf. „Warum kommt niemand?“

Der junge Mann, der Barney hieß, sah sie sehr traurig an. Mary glaubte sogar zu sehen, wie er mit den Augen blinzelte, als wollte er Tränen wegblinzeln.

„Armes kleines Ding!“, sagte er. „Es ist niemand mehr da, der kommen könnte.“

Auf diese seltsame und plötzliche Weise fand Mary heraus, daß sie Vater und Mutter verloren hatte, daß sie in der Nacht gestorben und weggetragen worden waren und daß die wenigen einheimischen Bediensteten, die nicht gestorben waren, das Haus so schnell wie möglich verlassen hatten, ohne sich daran zu erinnern, daß es eine Missie Sahib gab. Deshalb war der Ort so still. Es war eine Tatsache, daß niemand im Bungalow war außer sie selbst und der kleinen raschelnden Schlange.

Garstige Mistress Mary

MARY hatte ihre Mutter gern aus der Ferne angesehen und sie für sehr hübsch gehalten, aber da sie sehr wenig von ihr wußte, konnte man kaum erwarten, daß sie sie liebte oder sehr vermißte, als sie fort war. Sie vermißte sie überhaupt nicht und da sie ein selbstsüchtiges Kind war, dachte sie ausschließlich an sich selbst, so wie sie es immer getan hatte. Wenn sie älter gewesen wäre, hätte sie bei dem Gedanken, allein in der Welt zu sein, zweifellos große Angst bekommen, aber sie war sehr jung, und da sich immer jemand um sie gekümmert hatte, nahm sie an, daß dies auch weiterhin so sein würde. Was sie dachte, war, daß sie gerne wissen würde, ob sie zu netten Leuten gebracht würde, die höflich zu ihr sein und ihr ihren Willen lassen würden, wie es ihre Ayah und die anderen einheimischen Diener getan hatten.

Sie wußte, daß sie nicht im Haus des englischen Geistlichen bleiben würde, in das sie zuerst gebracht worden war. Sie wollte nicht bleiben. Der englische Geistliche war arm und hatte fünf Kinder, die fast gleichaltrig waren und schäbige Kleidung trugen und sich immer stritten und Spielzeug voneinander stahlen. Mary haßte ihren unordentlichen Bungalow und war so garstig zu ihnen, daß nach den ersten ein oder zwei Tagen niemand mehr mit ihr spielen wollte. Am zweiten Tag hatten sie ihr einen Spitznamen gegeben, der sie äußerst wütend machte.

Es war Basil, der zuerst darauf kam. Basil war ein kleiner Junge mit frechen blauen Augen und einer Stupsnase, und Mary haßte ihn. Sie spielte allein unter einem Baum, genau wie sie es an dem Tag getan hatte, als die Cholera ausbrach. Sie häufte Erdhügel auf und legte Wege für einen Garten an, und Basil blieb in der Nähe stehen, um sie zu beobachten. Dann wurde sein Interesse geweckt und er machte plötzlich einen Vorschlag.

„Warum machst du nicht einen Steinhaufen dorthin und tust so, als wäre es ein Steingarten?“, sagte er. „Dort in der Mitte“, und er beugte sich über sie, um es ihr zu zeigen.

„Geh weg!“, rief Mary. „Ich mag keine Jungen. Laß mich in Ruhe!“

Für einen Moment sah Basil wütend aus, doch dann begann er sie zu necken. Er neckte seine Schwestern stets. Er tanzte um sie herum und schnitt Grimassen und sang und lachte.

„Garstige Mistress Mary,

Wie gedeiht dein Garten?

Mit Silberglöckchen und Muschelschalen

Und Ringelblumen alle in einer Reihe.“

Er sang es, bis die anderen Kinder es hörten und ebenfalls lachten; und je wütender Mary wurde, desto mehr sangen sie „Garstige Mistress Mary“; und danach, solange sie bei ihnen blieb, nannten sie sie stets „Garstige Mistress Mary“, wenn sie miteinander über sie sprachen, und oft, wenn sie mit ihr sprachen.

„Du wirst nach Hause geschickt“, sagte Basil zu ihr, „Ende der Woche. Und wir sind froh darüber.“

„Ich bin auch froh darüber“, antwortete Mary. „Wo ist das?“

„Sie weiß nicht, wo zu Hause ist!“ sagte Basil mit siebenjähriger Verachtung. „England, natürlich. Unsere Großmutter lebt dort und unsere Schwester Mabel wurde letztes Jahr zu ihr geschickt. Du gehst nicht zu deiner Großmutter. Du hast gar keine. Du gehst zu deinem Onkel. Sein Name ist Mr. Archibald Craven.“

„Ich weiß nichts über ihn“, sagte Mary bissig.

„Ich weiß“, antwortete Basil. „Du weißt überhaupt nichts. Mädchen wissen nie etwas. Ich hörte Vater und Mutter über ihn sprechen. Er lebt in einem großen, heruntergekommenen alten Haus auf dem Land und niemand geht in seine Nähe. Er ist so böse, daß er es nicht zuläßt, und niemand will zu ihm kommen, selbst wenn er es zulassen würde. Er hat einen Buckel, und er ist abscheulich.”

„Ich glaube dir nicht“, sagte Mary; und sie drehte sich um und steckte sich die Finger in die Ohren, weil sie ihm nicht mehr zuhören wollte.

Aber sie dachte später viel darüber nach; und als Mrs. Crawford ihr an diesem Abend sagte, daß sie in ein paar Tagen nach England segeln und zu ihrem Onkel, Mr. Archibald Craven, gehen würde, der in Misselthwaite Manor lebte, sah sie so trotzig und uninteressiert drein, daß sie nicht wußten, was sie von ihr halten sollten. Sie versuchten, freundlich zu ihr zu sein, aber sie wandte nur ihr Gesicht ab, als Mrs. Crawford versuchte, sie zu küssen, und machte sich ganz steif, als Mr. Crawford ihre Schulter tätschelte.

„Sie ist ein so unansehnliches Kind“, sagte Mrs. Crawford hinterher mitleidig. „Und ihre Mutter war eine so hübsche Frau. Sie hatte auch ein hübsches Wesen, und Mary hat die reizloseste Art an sich, die ich je bei einem Kind gesehen habe. Die Kinder nennen sie ‚Garstige Mistress Mary ‘, und obwohl es häßlich von ihnen ist, kann man nicht umhin, es zu verstehen.“

„Vielleicht hätte Mary, wenn ihre Mutter ihr hübsches Gesicht und ihr hübsches Wesen öfter in das Kinderzimmer getragen hätte, auch ein paar hübsche Dinge gelernt. Es ist sehr traurig, wenn man daran denkt, daß jetzt, wo das arme hübsche Ding tot ist, viele Menschen nicht einmal gewußt haben, daß sie überhaupt ein Kind hatte.“

„Ich glaube, sie hat es kaum angesehen“, seufzte Mrs. Crawford. „Als ihre Ayah tot war, gab es niemanden, der einen Gedanken an die Kleine verschwendete. Denke dir nur, daß die Diener davonliefen und sie in diesem verlassenen Bungalow allein ließen. Colonel McGrew sagte, er hätte sich fast zu Tode erschrocken, als er die Tür öffnete und sie allein mitten im Zimmer stehen sah.“

Mary trat die lange Reise nach England unter der Obhut einer Offiziersfrau an, die ihre Kinder mitnahm, um sie in einem Internat unterzubringen. Sie war sehr mit ihren eigenen kleinen Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, beschäftigt und war ziemlich froh, das Kind der Frau übergeben zu können, die Mr. Archibald Craven zu ihrem Treffpunkt in London geschickt hatte. Die Frau war seine Haushälterin in Misselthwaite Manor, und sie hieß Mrs. Medlock. Sie war eine stämmige Frau mit sehr roten Wangen und scharfen dunklen Augen. Sie trug ein tiefviolettes Kleid, einen schwarzen Seidenmantel mit glänzenden Fransen und eine schwarze Haube mit violetten Samtblumen, die emporstanden und zitterten, wenn sie ihren Kopf bewegte. Mary mochte sie überhaupt nicht, aber da sie die meisten Menschen nicht mochte, war daran nichts Bemerkenswertes; außerdem war es sehr offensichtlich, daß Mrs. Medlock nicht viel von ihr hielt.

„Du liebe Güte! Sie ist ein ziemlich unansehnliches Ding!“, sagte sie. „Und wir hatten gehört, daß ihre Mutter eine Schönheit war. Sie hat ihr nicht viel davon vererbt, nicht wahr, gnädige Frau?“

„Vielleicht wird sie sich machen, wenn sie älter wird“, sagte die Offiziersfrau gutmütig. „Wenn sie nicht so blaß wäre und eine freundlichere Miene hätte, wären ihre Gesichtszüge ziemlich ansehnlich. Kinder verändern sich so sehr.“

„Sie wird sich sehr verändern müssen“, antwortete Mrs. Medlock. „Und es gibt nichts, was Kinder in Misselthwaite zum Guten verändern könnte – wenn Sie mich fragen!“

Sie dachten, Mary hörte nicht zu, weil sie ein wenig abseits von ihnen am Fenster des Hotels stand, in dem sie abgestiegen waren. Sie beobachtete die vorbeifahrenden Droschken und Menschen, hörte aber genau zu und wurde sehr neugierig auf ihren Onkel und den Ort, an dem er lebte. Was für ein Ort war es und wie würde er sein? Was war ein Buckel? Sie hatte noch nie einen gesehen. Vielleicht gab es in Indien keine.

Seit sie in fremden Häusern gelebt und keine Ayah mehr gehabt hatte, hatte sie begonnen, sich einsam zu fühlen und seltsame Gedanken zu hegen, die neu für sie waren. Sie begann sich zu fragen, warum sie noch nie zu jemandem gehört zu haben schien, auch als ihr Vater und ihre Mutter noch am Leben waren. Andere Kinder schienen zu ihren Vätern und Müttern zu gehören, aber sie schien nie wirklich jemandes kleines Mädchen gewesen zu sein. Sie hatte Diener, Essen und Kleidung gehabt, aber niemand hatte von ihr Notiz genommen. Sie wußte nicht, daß dies daran lag, daß sie ein unangenehmes Kind war; aber andererseits wußte sie natürlich auch nicht, daß sie unangenehm war. Sie dachte oft, daß andere Menschen es wären, aber sie wußte nicht, daß sie selbst es war.

Sie fand, daß Mrs. Medlock die unangenehmste Person war, die sie jemals gesehen hatte, mit ihrem gewöhnlichen geröteten Gesicht und ihrer gewöhnlichen Haube. Als sie sich am nächsten Tag auf den Weg nach Yorkshire machten, ging sie mit erhobenem Kopf über den Bahnhof zum Eisenbahnwaggon und versuchte, sich so weit wie möglich von ihr zu entfernen, weil sie nicht den Anschein erwecken wollte, daß sie zu ihr gehörte. Der Gedanke, daß die Leute sich vorstellen könnten, sie sei ihr kleines Mädchen, hätte sie sehr verdrossen.

Aber Mrs. Medlock war nicht im geringsten von ihr und ihren Gedanken beunruhigt. Sie war die Art von Frau, die von der Jugend „keinen Unsinn duldeten“. Zumindest hätte sie das gesagt, wenn sie gefragt worden wäre. Sie hatte nicht nach London gehen wollen, da die Tochter ihrer Schwester Mary heiratete, aber sie hatte eine bequeme, gut bezahlte Stelle als Haushälterin in Misselthwaite Manor und die einzige Möglichkeit, sie zu behalten, war, umgehend zu tun, was Mr. Archibald Craven ihr aufgetragen hatte. Sie hätte es nie gewagt, auch nur eine Frage zu stellen.

„Captain Lennox und seine Frau sind an der Cholera gestorben“, hatte Mr. Craven auf seine kurze, kühle Art gesagt. „Captain Lennox war der Bruder meiner Frau und ich bin der Vormund ihrer Tochter. Das Kind soll hierher gebracht werden. Sie müssen nach London gehen und sie persönlich herbringen.“

Also packte sie ihren kleinen Koffer und machte sich auf den Weg.

Mary saß in ihrer Ecke des Eisenbahnwaggons und sah unansehnlich und verdrießlich aus. Sie hatte nichts zu lesen oder anzusehen, und sie hatte ihre dünnen, kleinen, schwarz behandschuhten Hände in ihrem Schoß gefaltet. Ihr schwarzes Kleid ließ sie gelber aussehen als je zuvor, und ihr schlaffes helles Haar stak unter ihrem schwarzen Krepphut hervor.

„Ein trübseligeres Kind habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen“, dachte Mrs. Medlock. Sie hatte noch nie ein Kind gesehen, das so still saß, ohne etwas zu tun; und schließlich wurde sie es leid, sie zu beobachten und begann mit forscher, lauter Stimme zu sprechen.

„Ich schätze, ich kann dir ebensogut etwas darüber erzählen, wohin du gehst“, sagte sie. „Weißt du irgend etwas über deinen Onkel?“

„Nein“, sagte Mary.

„Hast du nie gehört, daß dein Vater und deine Mutter über ihn gesprochen haben?“

„Nein“, sagte Mary stirnrunzelnd. Sie runzelte die Stirn, weil sie sich daran erinnerte, daß ihr Vater und ihre Mutter nie über irgend etwas Besonderes mit ihr gesprochen hatten. Gewiß hatten sie ihr nie etwas erzählt.

„Hm“, murmelte Mrs. Medlock und starrte in ihr seltsames, abweisendes kleines Gesicht. Sie sagte ein paar Momente lang nichts und hob dann wieder an.

„Ich schätze, man hätte dir ebensogut etwas sagen können – um dich vorzubereiten. Du gehst zu einem sonderbaren Ort.“

Mary sagte überhaupt nichts und Mrs. Medlock wirkte von ihrer offensichtliche Gleichgültigkeit ziemlich enttäuscht, aber nachdem sie tief eingeatmet hatte, fuhr sie fort.

„Es ist nur, daß es ein auf düstere Weise prächtiges großes Gemäuer ist und Mr. Craven auf seine Weise stolz darauf ist – und die ist ebenfalls düster genug. Das Haus ist sechshundert Jahre alt und liegt am Rande des Moores, und es sind fast hundert Zimmer darin, obwohl die meisten verriegelt und versperrt sind. Und es gibt Bilder und schöne alte Möbel und Dinge, die seit Ewigkeiten dort sind, und einen großen Park darum herum, und Gärten und Bäume mit Ästen, die bis zum Boden herabhängen.“ Sie machte eine Pause und holte erneut Luft. „Aber sonst gibt es nichts“, endete sie plötzlich.

Mary hatte begonnen, wider ihren Willen zuzuhören. Es klang alles so anders als in Indien, und alles Neue zog sie ziemlich an. Aber sie wollte nicht den Anschein erwecken, als wäre sie interessiert. Das war einer ihrer unglücklichen, unangenehmen Charakterzüge. Also saß sie einfach nur steif da.

„Nun“, sagte Mrs. Medlock. „Was denkst du darüber?“

„Nichts“, antwortete sie. „Ich weiß nichts über solche Orte.“

Das brachte Mrs. Medlock kurz zum Lachen.

„Ach was!“, sagte sie: „Aber du bist wie eine alte Frau. Interessiert es dich nicht?“

„Es ist gleichgültig“, sagte Mary, „ob es mich interessiert oder nicht.“

„Da hast du recht“, sagte Mrs. Medlock. „Es ist gleichgültig. Ich weiß nicht, warum du in Misselthwaite Manor untergebracht werden sollst, außer vielleicht, weil es der einfachste Weg ist. Er wird sich nicht um dich kümmern, soviel ist gewiß. Er kümmert sich nie um irgend jemanden.“

Sie unterbrach sich, als hätte sie sich gerade rechtzeitig an etwas erinnert.

„Er hat einen verkrümmten Rücken“, sagte sie. „Das hat ihn so werden lassen. Er war ein mißgelaunter junger Mann und hat keine Freude aus seinem ganzen Geld und seinem großen Haus gezogen, bis er verheiratet war.“

Marys Augen richteten sich auf sie, obwohl sie vorgehabt hatte, uninteressiert zu wirken. Sie hatte nie daran gedacht, daß der Bucklige verheiratet sein könnte, und sie war ziemlich überrascht. Mrs. Medlock sah das, und da sie eine gesprächige Frau war, fuhr sie mit größerem Eifer fort. Dies war auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben.

„Sie war ein sanftmütiges, hübsches Ding und er wäre um die Welt gereist, um ihr einen Grashalm zu besorgen, den sie wollte. Niemand dachte, daß sie ihn heiraten würde, aber sie tat es, und die Leute sagten, sie hätte ihn wegen seines Geldes geheiratet. Aber das tat sie nicht – gewiß nicht“, sagte sie fest. „Als sie starb – “

Mary fuhr unwillkürlich zusammen.

„Oh! Ist sie gestorben?“, rief sie, ohne es zu wollen. Sie hatte sich gerade an eine französische Märchengeschichte namens „Riquet à la Houppe“ erinnert, die sie einmal gelesen hatte. Sie handelte von einem armen Buckligen und einer wunderschönen Prinzessin, und sie hatte sie plötzlich Mitleid für Mr. Archibald Craven empfinden lassen.

„Ja, sie ist gestorben“, antwortete Mrs. Medlock. „Und das machte ihn sonderbarer als je zuvor. Er interessiert sich für niemanden. Er will niemanden sehen. Die meiste Zeit ist er außer Haus, und wenn er in Misselthwaite ist, schließt er sich im Westflügel ein und läßt niemanden außer Pitcher zu sich. Pitcher ist ein alter Kerl, aber er hat sich um ihn gekümmert, seit er ein Kind war und kommt mit ihm zurecht.“

Es klang wie etwas in einem Buch und es stimmte Mary nicht fröhlich. Ein Haus mit hundert Zimmern, die fast alle verriegelt und versperrt waren – ein Haus am Rande eines Moores –, was auch immer ein Moor war – klang trostlos. Ein Mann mit einem buckligen Rücken, der sich ebenfalls einsperrte! Sie starrte mit zusammengekniffenen Lippen aus dem Fenster, und es schien ganz natürlich, daß der Regen in grauen, schräg herabfallenden Fäden zu regnen begann und über die Fensterscheiben plätscherte und strömte. Wenn die hübsche Ehefrau am Leben gewesen wäre, hätte sie die Dinge vielleicht fröhlicher gemacht, indem sie so ähnlich wie ihre eigene Mutter gewesen und wie sie in Kleidern „voller Spitze“ auf Feste gegangen wäre. Aber sie war nicht mehr da.

„Du darfst nicht damit rechnen, ihn zu sehen, denn zehn zu eins wirst du es nicht“, sagte Mrs. Medlock. „Und du darfst nicht damit rechnen, daß es Leute geben wird, die mit dir reden. Du mußt dich selbst beschäftigen und alleine spielen. Dir wird gesagt werden, in welche Räume du gehen kannst und von welchen du dich fernhalten sollst. Es gibt genug Gärten. Aber wandere und stöbere nicht im Haus herum, wenn du dort bist. Mr. Craven wird das nicht dulden.”

„Ich werde nicht herumstöbern wollen“, sagte die mürrische kleine Mary, und so plötzlich, wie sie begonnen hatte, Mr. Archibald Craven zu bemitleiden, hörte sie auf, ihn zu bemitleiden und begann zu denken, daß er unangenehm genug war, um all das zu verdienen, was ihm passiert war.

Und sie drehte ihr Gesicht zu den regenüberströmten Scheiben des Eisenbahnwaggonfensters und blickte hinaus in den grauen Regenschauer, der so aussah, als würde er für immer und ewig andauern. Sie beobachtete ihn so lange und stetig, daß ihre Lider immer schwerer wurden und sie einschlief.

Durch das Moor

SIE schlief lange, und als sie aufwachte, hatte Mrs. Medlock an einem der Bahnhöfe einen Essenskorb gekauft und sie aßen Hühnchen und kaltes Rindfleisch, Brot und Butter und tranken etwas heißen Tee. Der Regen schien stärker als zuvor herabzuströmen, und alle auf dem Bahnhof trugen vor Nässe glänzende Regenmäntel. Der Wachmann zündete die Lampen im Abteil des Waggons an, und Mrs. Medlock munterte sich bei Tee, Hühnchen und Rindfleisch auf. Sie aß viel und schlief danach ein, und Mary saß da und starrte sie an und sah zu, wie ihre Haube auf einer Seite herabrutschte, bis sie selbst wieder in der Ecke des Abteils einschlief, vom Plätschern des Regens gegen die Fenster in den Schlaf gewiegt. Es war ziemlich dunkel, als sie wieder aufwachte. Der Zug hatte an einem Bahnhof angehalten und Mrs. Medlock schüttelte sie.

„Du hast aber tief geschlafen!“, sagte sie. „Es ist Zeit, deine Augen zu öffnen! Wir sind jetzt in Thwaite und wir haben noch eine lange Fahrt vor uns.“

Mary stand auf und versuchte, die Augen offenzuhalten, während Mrs. Medlock ihr Gepäck zusammensuchte. Das kleine Mädchen bot nicht an, ihr zu helfen, weil in Indien stets einheimische Bedienstete Dinge abholten oder trugen, und es ihr ganz richtig schien, daß andere Leute ihr aufwarten sollten.

Der Bahnhof war klein und niemand außer ihnen schien aus dem Zug zu steigen. Der Bahnhofsvorsteher sprach auf rauhe und gutmütige Weise mit Mrs. Medlock und sprach seine Worte dabei auf eine seltsame Weise aus, was, wie Mary später erfuhr, am Yorkshire-Dialekt lag.

„Wie ich sehe, sind Sie zurück“, sagte er. „Und Sie haben die Kleine mitgebracht.“

„Aye, das ist sie“, antwortete Mrs. Medlock, die nun ebenfalls mit einem Yorkshire-Akzent sprach, und deutete mit dem Kopf über die Schulter auf Mary. „Wie geht es Ihrer Frau?“

„Gut, gut. Die Kutsche wartet draußen auf Sie.“

Eine Kutsche stand auf der Straße vor dem kleinen Haltesteig. Mary sah, daß es ein eleganter Wagen war und daß es ein eleganter Diener war, der die Tür der Kabine aufhielt. Sein langer wasserdichter Mantel und die wasserdichte Hülle seines Hutes glänzten und tropften vor Regen, wie alles andere auch, der stämmige Bahnhofsvorsteher eingeschlossen.

Als er die Tür schloß, der Kutscher den Kutschbock bestieg und sie losfuhren, fand sich das kleine Mädchen in einer bequem gepolsterten Ecke, aber sie war nicht geneigt, wieder einzuschlafen. Sie saß da und sah neugierig aus dem Fenster, um etwas auf dem Weg zu erkennen, über den sie zu dem sonderbaren Ort gefahren wurde, von dem Mrs. Medlock gesprochen hatte. Sie war ganz und gar kein schüchternes Kind und sie war nicht wirklich verängstigt, aber sie hatte das Gefühl, daß man nicht wissen konnte, was in einem Haus mit hundert Zimmern passieren könnte, die fast alle verschlossen waren – ein Haus, das am Rande eines Moores stand.

„Was ist ein Moor?“, sagte sie unvermittelt zu Mrs. Medlock.

„Sieh in ungefähr zehn Minuten aus dem Fenster und du wirst es sehen“, antwortete die Frau. „Wir müssen fünf Meilen über das Missel-Moor fahren, bevor wir zum Haus kommen. Du wirst nicht viel sehen, weil es eine dunkle Nacht ist, aber etwas kannst du sehen.“

Mary stellte keine Fragen mehr, sondern wartete in der Dunkelheit ihrer Ecke und hielt den Blick auf das Fenster gerichtet. Die Wagenlampen warfen ein wenig Lichtstrahlen vor sich und sie erhaschte einen Blick auf die Dinge, an denen sie vorüberkamen. Nachdem sie den Bahnhof verlassen hatten, waren sie durch ein winziges Dorf gefahren, und sie hatte weiß getünchte Hütten und die Lichter eines Wirtshauses gesehen. Dann waren sie an einer Kirche und einem Pfarrhaus und einer Art kleinem Schaufenster in einem Häuschen vorbeigekommen, in welchem Spielzeug, Süßigkeiten und dergleichen Dinge zum Verkauf angeboten wurden. Dann waren sie auf der Landstraße und sie sah Hecken und Bäume. Danach schien es lange Zeit nichts anderes zu geben – oder zumindest schien es ihr eine lange Zeit.

Dann begannen die Pferde langsamer zu laufen, als würden sie bergauf klettern, und jetzt schien es keine Hecken und keine Bäume mehr zu geben. Tatsächlich konnte sie nichts sehen als eine dichte Dunkelheit auf beiden Seiten. Sie beugte sich vor und drückte ihr Gesicht gegen das Fenster, als die Kutsche einen großen Ruck machte.

„So! Jetzt sind wir gewiß im Moor“, sagte Mrs. Medlock.

Die Wagenlampen warfen ein gelbes Licht auf eine uneben wirkende Straße, die durch Büsche und niedrig gewachsene Dinge hindurchzuschneiden schien und in der großen Weite der Dunkelheit endete, die sich offenbar vor ihnen und um sie herum ausbreitete. Ein Wind kam auf und machte ein einzigartiges, leise rauschendes Geräusch.

„Das ist – das ist nicht das Meer, oder?“, sagte Mary und sah sich zu ihrer Begleiterin um.

„Nein, das nicht“, antwortete Mrs. Medlock. „Und auch keine Felder oder Berge, nur Meilen über Meilen von wildem Land, auf dem nichts wächst als Heidekraut und Ginster, und nichts lebt als wilde Ponys und Schafe.“

„Es kommt mir vor, als könnte es das Meer sein, wenn Wasser darauf wäre“, sagte Mary. „Es klingt genau wie das Meer.“

„Das ist der Wind, der durch die Büsche weht“, sagte Mrs. Medlock. „Meiner Meinung nach ist das Moor ein wilder, trostloser Ort, obwohl es viele gibt, die es mögen – besonders wenn die Heide blüht.“

Immer weiter fuhren sie durch die Dunkelheit, und obwohl der Regen aufhörte, raste der Wind heulend und seltsame Geräusche machend an ihnen vorbei. Der Weg ging auf und ab, und mehrere Male fuhr die Kutsche über kleine Brücken, unter denen das Wasser mit viel Getöse rasch hindurchrauschte. Mary schien es, als ob die Fahrt niemals enden würde und als ob das weite, trostlose Moor eine ausgedehnte Fläche schwarzen Ozeans wäre, durch die sie auf einem Streifen trockenen Landes fuhren.

„Ich mag es nicht“, sagte sie sich. „Ich mag es nicht“, und sie kniff ihre schmalen Lippen noch fester zusammen.

Die Pferde mühten sich eine hügelige Straße hinauf, als sie zum ersten Mal einen Lichtschimmer erblickte. Mrs. Medlock sah ihn im selben Moment und atmete erleichtert auf.

„Ach, bin ich froh, dieses bißchen Licht funkeln zu sehen“, rief sie aus. „Es ist das Licht im Fenster des Pförtnerhäuschens. Auf jeden Fall werden wir nach einer Weile eine gute Tasse Tee bekommen.“

Es dauerte wirklich „eine Weile“, wie sie sagte, denn nachdem die Kutsche durch die Tore des Parks gefahren war, mußten sie noch zwei weitere Meilen weiterfahren, und die Bäume (die sich über ihren Köpfen beinahe trafen) erweckten den Anschein, als würden sie durch ein langes dunkles Gewölbe fahren.

Sie fuhren aus dem Gewölbe heraus auf einen freien Platz und hielten vor einem ungeheuer langen, aber niedrig gebauten Haus, das sich um einen steinernen Hof zu krümmen schien. Zuerst dachte Mary, daß es überhaupt kein Licht in den Fenstern gab, aber als sie aus dem Wagen stieg, sah sie, daß in einem Raum im Obergeschoß ein mattes Licht schimmerte.

Die Eingangstür war riesig und bestand aus massiven Eichenbrettern, die mit großen Eisennägeln verziert und mit großen Eisenbeschlägen miteinander verbunden waren. Sie öffnete sich in eine riesige Eingangshalle, die so schwach beleuchtet war, daß Mary die Gesichter in den Portraits an den Wänden und die Details der Rüstungen nicht erkennen konnte. Als sie so auf dem steinernen Fußboden stand, sah sie wie eine sehr kleine, merkwürdig düstere Gestalt aus, und sie fühlte sich ebenso klein und merkwürdig und verloren, wie sie aussah.

Ein eleganter, dünner alter Mann stand neben dem Diener, der ihnen die Tür öffnete.

„Bringen Sie sie auf ihr Zimmer“, sagte er mit heiserer Stimme. „Er will sie nicht sehen. Er wird morgen früh nach London abreisen.“

„Sehr wohl, Mr. Pitcher“, antwortete Mrs. Medlock. „Solange ich weiß, was von mir erwartet wird, kann ich es auch befolgen.“

„Was von Ihnen erwartet wird, Mrs. Medlock“, sagte Mr. Pitcher, „ist, daß Sie sicherstellen, daß er nicht gestört wird und daß er nicht sieht, was er nicht sehen will.“

Und dann wurde Mary Lennox eine breite Treppe hinauf und einen langen Korridor hinunter und eine kurze Treppe hinauf und durch einen anderen Korridor und noch einen weiteren geführt, bis sich eine Tür in einer Wand öffnete und sie sich in einem Raum mit einem Feuer darin und einem auf einem Tisch stehenden Abendessen befand.

Mrs. Medlock sagte ohne Umschweife:

„So! In diesem und dem nächsten Raum wirst du wohnen – und nur darin. Vergiß das nicht!“

Auf diese Weise kam Mistress Mary in Misselthwaite Manor an, und sie hatte sich vermutlich in ihrem ganzen Leben noch nie so garstig gefühlt.

Martha

ALS sie am Morgen die Augen öffnete, war ein junges Hausmädchen in ihr Zimmer gekommen, um das Feuer anzuzünden, und kniete vor dem Kamin, während sie mit viel Lärm die Asche ausräumte. Mary beobachtete sie im Bett liegend für ein paar Momente und sah sich dann im Raum um. Sie hatte noch nie ein solches Zimmer gesehen und fand es seltsam und düster. Die Wände waren mit Wandteppichen bedeckt, auf die eine Waldszene gestickt war. Da waren phantastisch gekleidete Leute unter den Bäumen und in der Ferne konnte man einen Blick auf die Türme eines Schlosses erhaschen. Es gab Jäger und Pferde, Hunde und feine Damen. Mary hatte das Gefühl, mit ihnen im Wald zu sein. Aus einem tief herabreichenden Fenster konnte sie ein großes Stück Land sehen, auf dem offenbar keine Bäume standen und das eher wie ein endloses, trübes, violettes Meer aussah.