2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Fischer Klassik Plus

- Sprache: Deutsch

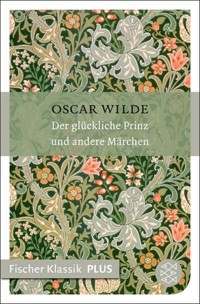

Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Mitleid, Hochmut und die Suche nach Glück sind die zentralen Themen von Oscar Wildes Kunstmärchen, die zu den schönsten der Weltliteratur zählen. Im Titelmärchen ist der glückliche Prinz, eine Statue hoch über der Stadt, gerührt vom Elend seiner Umgebung. Die Statue bittet deshalb eine Schwalbe, das Gold und die Edelsteine, mit denen sie geschmückt ist, zu den Armen in die Stadt zu bringen. Schmucklos und hässlich geworden, hat der Prinz nur noch die kleine Schwalbe zum Freund …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Oscar Wilde

Der glückliche Prinz und andere Märchen

Märchen

Aus dem Englischen von Richard Zoozmann

Fischer e-books

Mit den Werkbeiträgen aus Kindlers Literatur Lexikon.

Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.

Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.

Der glückliche Prinz

Hoch über der Stadt stand auf einer hohen Säule die Statue des glücklichen Prinzen. Sie war über und über mit dünnen Blättchen von feinem Golde bedeckt, zwei glänzende Saphire hatte sie als Augen und ein großer, roter Rubin glühte am Schwertknauf.

Die Statue wurde von allen aufs höchste bewundert.

»Sie ist so schön wie ein Wetterhahn«, bemerkte einer der Stadträte, dem viel daran gelegen war, als ein geschmackvoller Mann in Kunstdingen zu gelten; »wenn auch nicht ganz so nützlich«, fügte er hinzu, aus Furcht, man könnte ihn für unpraktisch halten, was er aber in der Tat nicht war.

»Warum nimmst du dir kein Beispiel an dem glücklichen Prinzen?«, fragte eine gefühlvolle Mutter ihren kleinen Buben, der den Mond haben wollte und bitterlich weinte. »Der glückliche Prinz denkt nicht ans Weinen, wenn er etwas nicht bekommen kann.«

»Ich bin froh, dass es in der Welt wenigstens einen gibt, der ganz glücklich ist«, murmelte ein Enttäuschter, indem er die wundervolle Bildsäule betrachtete.

»Er sieht aus wie ein Engel; genau so«, sagten die Waisenkinder, die in ihren glänzenden Purpurröcken und den sauberen weißen Lätzchen aus der Kathedrale kamen.

»Woher wisst ihr das«, sagte der Mathematiklehrer, »da ihr noch nie einen Engel gesehen habt?«

»O doch, in unseren Träumen«, antworteten die Kinder; und der Mathematiklehrer runzelte die Brauen und blickte finster drein, denn er war damit nicht einverstanden, dass Kinder träumten.

Da flog eines Nachts ein kleines Schwalbenmännchen über die Stadt. Seine Freunde waren schon vor sechs Wochen nach Ägypten gezogen, aber er blieb noch zurück, denn er liebte eine ganz wunderschöne Schilfblüte. Zeitig im Frühjahr hatte er sie erblickt, als er grade hinter einer dicken gelben Motte her den Fluss hinunterflog, und die schlanke Taille der Rispe hatte ihm so gefallen, dass er sich niedersetzte, um mit ihr zu plaudern.

»Soll ich dich lieben?«, sagte das Schwalbenmännchen, das gerne geradewegs auf sein Ziel losging, und das Schilffräulein machte ihm eine tiefe Verbeugung. So flog der Schwälberich dann rund um das Rohr herum und berührte das Wasser mit seinen Flügelspitzen und zeichnete silberne Kreise hinein. So machte er ihr den Hof und das dauerte den ganzen Sommer über.

»Es ist ein lächerliches Verhältnis!«, zwitscherten die anderen Schwalben. »Die Rohrdame hat kein Geld und viel zu viel Verwandtschaft.«

Und in der Tat war der ganze Fluss voll Schilf. Und als dann der Herbst kam, flogen auch richtig alle Schwalben davon.

Und als sie fortgeflogen waren, da fühlte sich das Schwälbchen sehr einsam und begann seinen Minnedienst etwas langweilig zu finden. »Es plaudert sich schlecht mit ihr, und ich fürchte sehr, dass sie kokett ist, denn sie flirtet immer mit dem Junker Wind.«

Und es war Tatsache, dass die Schilfrispe, sooft der Wind blies, ihm die graziösesten Verbeugungen machte. »Ich gebe zu, dass sie häuslich ist«, fuhr das Schwälbchen fort, »aber ich liebe das Reisen und mein Weib muss also das Reisen ebenfalls gern haben.«

»Willst du mit mir kommen?«, sagte der Schwälberich endlich zu ihr. Aber das Rohrblümchen schüttelte den Kopf, denn es war ja an den Boden gebunden.

»Du hast deinen Scherz mit mir getrieben«, schrie der Schwälberich, »ich reise zu den Pyramiden. Leb wohl!« Und der Schwälberich flog fort.

Den ganzen Tag lang flog er, und als die Nacht hereinbrach, erreichte er die Stadt. »Wo soll ich absteigen?«, fragte er sich. »Ich hoffe, die Stadt hat einige Empfangsvorbereitungen getroffen!«

Da gewahrte der Schwälberich die Statue auf der gewaltigen Säule.

»Hier will ich absteigen!«, rief er aus. »Das ist ein schönes Plätzchen und frische Luft gibt es hier genug.« Und er ließ sich gerade zwischen den Füßen des glücklichen Prinzen nieder.

»Ich habe ja ein goldenes Schlafzimmer«, sagte er erfreut zu sich selbst, indem er sich umsah und sich zum Schlafen vorbereitete. Aber gerade wie er seinen Kopf unter die Flügel stecken wollte, fiel ein schwerer Wassertropfen nieder. »Wie seltsam!«, rief das Schwälbchen; »am Himmel steht keine einzige Wolke, die Sterne sind ganz hell und klar und doch regnet es. Das Klima im nördlichen Europa ist doch wirklich abscheulich. Das Rohrblümchen liebte ja den Regen, aber das war nichts als Egoismus.«

Ein zweiter Tropfen fiel.

»Wozu ist denn eine Bildsäule eigentlich da, wenn sie nicht einmal den Regen abhalten kann«, sagte er. »Ich schaue mich lieber nach einem braven Schornstein um!« Und der Vogel wollte schon davonfliegen.

Aber bevor er noch seine Flügel entfaltet hatte, fiel ein dritter Tropfen und er blickte empor und sah – ach, was sah er?

Die Augen des glücklichen Prinzen waren voll Tränen und die Tränen rollten an den goldenen Wangen nieder. Und sein Gesicht war so wunderschön im Mondlicht, dass der Schwälberich wirklich ein tiefes Mitleid empfand.

»Wer bist du?«, fragte er.

»Ich bin der glückliche Prinz.«

»Warum weinst du dann?«, fragte der Vogel weiter. »Ich bin ja schon fast ganz durchnässt.«

»Als ich lebte und noch ein menschliches Herz hatte«, antwortete die Statue, »da wusste ich nicht, was Tränen sind, denn ich lebte im Palaste Sorgenfrei, dessen Schwelle die Sorge nicht betreten darf. Tagsüber spielte ich mit meinen Gefährten im Garten und abends führte ich in der großen Halle den Tanz an. Rings um den Garten lief eine sehr hohe Mauer, aber ich kümmerte mich niemals darum, was hinter der Mauer lag, denn alles um mich her war eitel Schönheit. Meine Hofleute nannten mich den glücklichen Prinzen, und ich war in der Tat glücklich, wenn Vergnügen dasselbe ist wie Glück. So lebte ich und so starb ich. Und nun, da ich gestorben bin, haben sie mich hier so hoch hinaufgestellt, dass ich alle Hässlichkeit und alles Elend meiner Stadt sehen kann, und obgleich mein Herz aus Blei ist, kann ich nichts anderes tun als weinen.«

»Wie, es ist nicht durch und durch aus Gold?«, sprach das Schwälbchen zu sich selbst, denn es war doch zu höflich, um solch eine persönliche Bemerkung laut werden zu lassen.

»Weit, weit von hier«, fuhr die Bildsäule mit einer tiefen, klangvollen Stimme fort, »weit, weit von hier steht ein armseliges Häuschen in einer kleinen Straße. Eines der Fenster steht offen und ich sehe eine Frau an einem Tische sitzen. Ihr Gesicht ist schmalwangig und verhärmt, und sie hat raue, rote Hände, ganz zerstochen von der Nadel, denn sie ist eine Näherin. Sie stickt Passionsblumen in ein Seidengewand für das lieblichste aller Ehrenfräulein der Königin, um es auf dem nächsten Hofball zu tragen. In einem Bett in einer Ecke des Zimmers liegt ihr kleiner kranker Sohn. Ihn schüttelt das Fieber und er möchte Apfelsinen haben. Seine Mutter aber kann ihm nichts geben als Wasser aus dem Fluss, und daher weint er. Schwälbchen, Schwälbchen, kleines Schwälbchen, willst du ihr nicht den Rubin aus meinem Schwertgriff bringen? Meine Füße sind auf dem Sockel festgenietet und ich kann mich nicht bewegen.«

»Man erwartet mich in Ägypten«, sagte der Vogel. »Meine Freunde fliegen den Nil auf und ab und flüstern mit den großen Lotosblumen. Bald werden sie schlafen gehen im Grabe des großen Königs. Der liegt in einer gemalten Truhe und ist in gelbes Linnen gehüllt und mit Gewürzen balsamiert. Um seinen Hals liegt eine Kette aus blassem, grünem Nephrit und seine Hände gleichen vertrockneten Blättern.«

»Schwälbchen, Schwälbchen, kleines Schwälbchen«, sagte der Prinz, »willst du nicht noch diese eine Nacht bei mir bleiben und mein Bote sein? Der Knabe hat so großen Durst und die Mutter ist so traurig.«

»Weißt du, ich mache mir wenig aus Knaben«, antwortete das Schwälbchen. »Als ich im letzten Sommer am Flusse wohnte, da waren zwei rohe Buben dort, die Söhne des Müllers, und sie warfen Steine nach mir. Natürlich trafen sie mich nicht. Wir Schwalben fliegen viel zu schnell, und überdies stamme ich aus einer Familie, die wegen ihrer Hurtigkeit berühmt ist. Trotzdem war es ein Zeichen mangelnden Respekts.«

Aber der glückliche Prinz blickte so traurig drein, dass der kleine Schwalbenmann ganz betrübt wurde. »Es ist zwar kalt hier«, sagte er, »aber ich will eine Nacht bei dir bleiben und dein Bote sein.«

»Ich danke dir, kleine Schwalbe«, sagte der Prinz.

Und der Schwälberich pickte den großen Rubin aus dem Schwerte des Prinzen und fasste ihn mit dem Schnabel und flog damit über die Dächer der Stadt.

Er flog am Turm der Kathedrale vorbei, wo die weißen Marmorengel stehen, er flog am Palast vorbei und hörte darin Tanz und Musik. Ein schönes Mädchen kam mit dem Geliebten auf den Balkon. »Wie wundervoll die Sterne sind«, sagte er zu ihr, »und wie wundervoll die Macht der Liebe ist!«

»Ich hoffe, mein Kleid wird für den Hofball fertig werden«, antwortete sie. »Ich habe mir Passionsblumen daraufsticken lassen, aber die Schneiderinnen sind so faul.«

Er flog über den Fluss und sah die Laternen blinken an den Masten der Schiffe. Er flog über das Ghetto und sah die alten Juden miteinander handeln und das Geld in kupfernen Schalen wiegen. Endlich kam er zu dem armseligen Häuschen und schaute hinein. Der Knabe lag fiebernd in seinem Bett und die Mutter war vor Müdigkeit eingeschlafen. Der Schwälberich hüpfte ins Zimmer und legte den großen Rubin auf den Tisch grade neben den Fingerhut der Frau. Dann kreiste er mit leichtem Flügelschlag um das Bett und fächelte mit seinen Schwingen die Stirne des Knaben. »Ach, wie kühl es wird«, sagte das Kind, »jetzt wird mir gewiss besser werden.« Und der Knabe sank in einen süßen Schlaf.

Dann flog der Vogel zurück zum glücklichen Prinzen und erzählte ihm, was er getan hatte. »Es ist seltsam«, fügte er hinzu, »aber mir ist mit einem Male ganz warm geworden, obgleich es doch so kalt ist.«

»Das kommt daher, weil du eine gute Tat vollbracht hast«, sagte der Prinz. Und das kleine Schwälbchen begann nachzudenken und dann schlief es ein. Denken machte es immer schläfrig.

Als der Tag anbrach, flog der Schwälberich zum Flusse und nahm ein Bad. »Welch ein seltsames Phänomen«, sagte der Professor der Ornithologie, der gerade über die Brücke ging. »Eine Schwalbe im Winter!« Und er schrieb darüber einen langen Brief an die Neuesten Nachrichten. Jedermann sprach davon, aber der Artikel war so voll Gelehrsamkeit, dass ihn keiner so recht verstand.

»Heute Nacht reise ich nach Ägypten«, sagte der Vogel und war äußerst vergnügt bei dieser Aussicht. Er besuchte alle öffentlichen Denkmälerbauten und saß lange Zeit auf der Kirchturmspitze. Wohin er kam, zwitscherten die Sperlinge und sagten zueinander: »Welch ein vornehmer Fremdling!« Und das freute den Schwälberich gar sehr.

Als der Mond aufging, flog er zurück zum glücklichen Prinzen. »Hast du was zu bestellen in Ägypten?«, rief er. »Ich reise jetzt hin!«

»Schwälbchen, Schwälbchen, kleines Schwälbchen«, sagte der Prinz, »willst du nicht noch eine Nacht bei mir bleiben?«

»Man erwartet mich in Ägypten«, antwortete der Vogel. »Morgen fliegen meine Freunde bis zum zweiten Katarakt. Dort liegt das Nilpferd im hohen Riedgrase und auf einem großen granitnen Thron sitzt der Gott Memnon. Jede Nacht blickt er die Sterne an, und wenn der Morgenstern aufblitzt, so stößt er einen Freudenschrei aus und dann ist er wieder stumm. Und zu Mittag kommen die gelben Löwen ans Ufer zur Tränke. Sie haben Augen wie grüne Berylle und ihr Brüllen ist lauter als das Brüllen des Katarakts.«

»Schwälbchen, Schwälbchen, kleines Schwälbchen«, sagte der Prinz. »Weit, weit am andern Ende der Stadt seh ich einen jungen Mann in einer Dachstube. Er sitzt an seinem Schreibtisch, der über und über mit Papieren bedeckt ist, und in einem Glase neben ihm steckt ein Sträußchen verwelkter Veilchen. Sein Haar ist braun und lockig und seine Lippen sind rot wie eine Granatblüte und er hat große, verträumte Augen. Er versucht an einem Schauspiel für das Theater zu arbeiten, aber er kann vor Kälte die Finger nicht rühren. Im Ofen gibt es kein Feuer mehr und der Hunger hat ihn schwach gemacht.«

»Ich will abermals eine Nacht bei dir bleiben«, sagte der Schwälberich, der wirklich ein gutes Herz hatte; »soll ich ihm auch einen Rubin bringen?«

»Ach, ich habe keinen Rubin mehr«, sagte der Prinz, »meine Augen sind alles, was ich noch habe. Sie sind aus kostbaren Saphiren gemacht, die man vor vielen tausend Jahren aus Indien herbeibrachte. Picke eines meiner Augen aus und bringe es ihm. Er wird es zu einem Juwelier tragen, er wird sich Nahrung und Feuerung dafür kaufen und sein Stück zu Ende bringen können.«

»Teurer Prinz«, sagte der Vogel, »das kann ich nicht tun!« Und er begann zu weinen.

»Schwälbchen, Schwälbchen, kleines Schwälbchen«, sagte der Prinz, »tu, wie ich dir befahl.«

So pickte der Schwälberich dem Prinzen ein Auge aus und flog damit zur Dachkammer des Studenten. Es war leicht hineinzukommen, denn im Dache war ein Loch. Durch dieses Loch schlüpfte der Vogel ins Zimmer. Der junge Mann hatte seinen Kopf in den Händen vergraben und hörte darum das Flattern der Flügel nicht, und als er aufsah, fand er den schönen Saphir auf dem verwelkten Veilchenstrauß.

»Man beginnt mich zu würdigen«, rief er aus. »Dieser Stein kommt gewiss von irgendeinem meiner Bewunderer. Nun kann ich mein Stück vollenden!« Und er blickte ganz glücklich darein.

Am nächsten Tage flog das Schwälbchen zum Hafen hinunter, setzte sich auf den Mast eines großen Schiffes und sah zu, wie die Matrosen große Ballen an Seilen aus dem Schiffsraum nach oben wanden. »Ahoi!«, schrien sie, sooft ein Ballen emporkam. »Ich reise nach Ägypten«, rief das Schwälbchen, aber niemand kümmerte sich darum, und als der Mond aufging, flog der Vogel zurück zu dem glücklichen Prinzen.

»Ich komme, um dir Lebewohl zu sagen«, rief er ihm zu.

»Schwälbchen, Schwälbchen, kleines Schwälbchen, willst du nicht noch eine Nacht bei mir bleiben?«

»Es ist Winter«, antwortete das Schwälbchen, »und der hohe Schnee wird bald da sein. In Ägypten ist die Sonne warm und die Palmen sind grün und die Krokodile liegen im Schlamm und blinzeln faul vor sich hin. Meine Gefährten bauen ihr Nest im Tempel von Baalbek und rot- und weißgesprenkelte Tauben schauen zu und gurren. Teurer Prinz, ich muss dich verlassen, aber ich werde dich nie vergessen, und im nächsten Frühjahr bringe ich dir zwei schöne Juwelen mit an Stelle derer, die du weggegeben hast. Der Rubin soll roter sein als eine rote Rose und der Saphir so blau wie das weite Meer.«

»Unten auf dem Platze«, sagte der glückliche Prinz, »steht ein kleines Zündhölzchenmädel, die hat ihre Zündhölzchen in die Gosse fallen lassen, und nun sind sie alle verdorben. Ihr Vater wird sie schlagen, wenn sie kein Geld nach Hause bringt, und dann weint sie. Sie hat nicht Schuhe noch Strümpfe und ihr kleiner Kopf ist bloß. Picke nun das andere Auge aus und bring es ihr und ihr Vater wird sie nicht schlagen.«

»Ich will noch eine Nacht bei dir bleiben«, sagte der Schwälberich, »aber ich kann dein anderes Auge nicht auspicken. Dann wärest du ja ganz blind.«

»Schwälbchen, Schwälbchen, liebes Schwälbchen«, sagte der Prinz, »tu, wie ich dir befahl.«

So pickte der kleine Vogel dem Prinzen das andere Auge auch aus und flog damit hernieder. Er flitzte an dem Zündhölzchenmädel vorüber und ließ das Juwel in ihre Hand fallen. »Welch ein entzückendes Stückchen Glas!«, rief das kleine Mädchen und lief lachend nach Hause.

Dann kam das Schwälbchen zurück zum Prinzen. »Nun bist du blind«, sagte es, »und ich werde immer bei dir bleiben.«

»Nein, kleines Schwälbchen«, sagte der Prinz, »du musst fort nach Ägypten.«

»Ich will immer bei dir bleiben«, sagte das Schwälbchen und schlief zu den Füßen des Prinzen ein.

Den ganzen nächsten Tag saß der Vogel auf des Prinzen Schulter und erzählte ihm Geschichten von all den fremden Ländern, die er gesehen hatte. Er erzählte ihm von den roten Ibissen, die in langen Reihen an den Ufern des Niles stehen und Goldfische mit ihren Schnäbeln fangen; von der Sphinx, die so alt ist wie die Welt und in der Wüste lebt und alles weiß; von Kaufleuten, die langsam neben den Kamelen einhertrotten und Ambrakügelchen durch die Finger gleiten lassen; vom König der Mondberge, der so schwarz ist wie Ebenholz und einen großen Kristall anbetet; von der langen grünen Schlange, die auf einer Palme lebt und zwanzig Priester hat, die sie mit Honigkuchen füttern; und von den Pygmäen, die auf breiten flachen Blättern über einen großen See hinsegeln und immer mit den Schmetterlingen Krieg führen.

»Liebes, kleines Schwälbchen«, sagte der Prinz, »du erzählst mir von wunderbaren Dingen, aber wunderbarer als alles ist das Leiden von Mann und Weib. Das Mysterium des Elends ist das größte von allen. Fliege über meine Stadt, kleines Schwälbchen, und erzähle mir, was du darin siehst.«

So flog denn der Schwälberich über die große Stadt und sah, wie die Reichen glücklich waren in den schönen Häusern, indes die Bettler vor den Toren kauerten. Er flog in dunkle Gässchen und sah die bleichen Gesichter hungernder Kinder, die mit abgestumpften Blicken gleichgültig die schwarze Straße hinabschauten. Unter einem Brückenbogen lagen zwei kleine Knaben, einer in des andern Arm, und versuchten aneinander warm zu werden. »Wir haben solchen Hunger«, sagten sie. »Ihr dürft hier nicht liegen!«, schrie sie der Wächter an und sie wanderten hinaus in den Regen.

Da flog das Schwälbchen zurück und erzählte dem Prinzen, was es gesehen hatte.

»Ich bin ganz bedeckt mit feinem Golde«, sagte der Prinz, »und das musst du ablösen, Blättchen für Blättchen. Dann gib es meinen Armen. Die Lebenden glauben immer, dass sie das Gold glücklich machen kann.«

Das Schwälbchen pickte Blättchen für Blättchen des feinen Goldes fort, bis der glückliche Prinz ganz stumpf und düster aussah. Und Blättchen für Blättchen des feinen Goldes brachte das Schwälbchen den Armen und die Gesichter der Kindlein wurden rosig und sie lachten und spielten in den Straßen und riefen: »Nun haben wir Brot!«

Dann kam der Schnee und nach dem Schnee kam der Frost. Die Straßen sahen aus, als wären sie mit Silber gepflastert, und sie glänzten und glitzerten. Lange Eiszapfen hingen gleich kristallenen Dolchen von den Dachtraufen der Häuser herunter, die Leute gingen in dicken Pelzen und die kleinen Buben trugen scharlachrote Mützen mit Ohrenklappen und liefen Schlittschuh auf dem Eise. Dem armen kleinen Schwälbchen wurde kälter und kälter, aber es wollte den Prinzen nicht verlassen, denn es liebte ihn zu sehr. Es pickte Brotkrumen vor des Bäckers Tür auf, wenn der Bäcker grade nicht hinsah, und versuchte sich zu erwärmen, indem es mit den Flügeln schlug.

Aber endlich wusste der Schwälberich, dass er sterben müsse. Er hatte gerade noch so viel Kraft, um noch einmal auf die Schulter des Prinzen zu flattern. »Leb wohl, teurer Prinz!«, lispelte er ganz leise; »willst du mich deine Hand küssen lassen?«

»Ich bin froh, dass du endlich nach Ägypten gehst, kleines Schwälbchen!«, sagte der Prinz. »Du bist zu lange hiergeblieben, lieber Vogel. Aber du musst mich auf die Lippen küssen, denn ich liebe dich!«

»Ich gehe nicht nach Ägypten«, sagte das Schwälbchen. »Ich gehe zum Hause des Todes. Der Tod ist der Bruder des Schlafes, nicht wahr?«

Und das Schwälbchen küsste den glücklichen Prinzen auf die Lippen und fiel tot nieder zu seinen Füßen.

In diesem Augenblicke gab es ein merkwürdiges Knacken in der Bildsäule, als ob etwas gebrochen sei. Und wirklich war das bleierne Herz in zwei Teile gesprungen. Der Frost war aber auch furchtbar streng.

Früh am nächsten Morgen spazierte der Bürgermeister unten auf dem Platz in Gesellschaft der Stadträte. Als sie an der Säule vorüberkamen, sah er an dem Standbild hinauf.

»O du meine Güte«, sagte er, »wie schäbig doch der glückliche Prinz aussieht!«

»Schrecklich schäbig!«, riefen die Stadträte, die immer mit dem Bürgermeister einer Meinung waren; und sie gingen hinauf, um die Sache näher in Augenschein zu nehmen.

»Der Rubin ist aus dem Schwertgriff herausgefallen, seine Augen sind fort und die Vergoldung ist weg«, sagte der Bürgermeister. »Er sieht wirklich aus wie ein Bettler.«

»Ganz wie ein Bettler«, sagten die Stadträte.

»Und da liegt noch ein toter Vogel zu seinen Füßen«, fuhr der Bürgermeister fort. »Wir müssen wirklich ein Dekret erlassen, dass die Vögel hier nicht sterben dürfen.« Und der Stadtschreiber notierte sich den wichtigen Vorschlag.

Und so wurde das Standbild des glücklichen Prinzen von seiner Säule heruntergenommen.

»Da es nicht mehr schön ist, hat es auch weiter keinen Zweck mehr«, sagte der Professor der Kunstgeschichte an der Universität.

Dann wurde die Statue in einem Brennofen zerschmolzen, und der Bürgermeister rief eine Ratssitzung ein, um zu entscheiden, was mit dem Metall zu geschehen habe. »Wir müssen natürlich ein anderes Denkmal haben«, sagte er, »und das soll mein Bildnis sein.«

»Mein Bildnis!«, sagte jeder der Stadträte und sie gerieten in Streit. Als ich zuletzt von ihnen hörte, zankten sie sich noch immer darum.

»Wie merkwürdig«, sagte der Werkführer in der Schmelzhütte. »Dieses gebrochene Bleiherz will im Ofen nicht schmelzen. Wir müssen es wohl wegwerfen.« So warfen sie es auf einen Schutthaufen, wo auch schon das tote Schwälbchen lag.

»Bringe mir die beiden kostbarsten Dinge aus dieser Stadt«, sagte Gott zu einem seiner Engel. Und der Engel brachte ihm das bleierne Herz und den toten Vogel.

»Du hast gut gewählt«, sagte Gott; »denn im Garten des Paradieses soll dieser kleine Vogel nun für Ewigkeit singen und in meiner goldenen Stadt soll mich der glückliche Prinz lobpreisen.«

Die Nachtigall und die Rose

»Sie sagt, dass sie mit mir tanzen würde, wenn ich ihr rote Rosen brächte!«, rief der junge Student. »Aber in meinem ganzen Garten ist keine rote Rose.«

Die Nachtigall hörte ihn aus ihrem Neste in der Steineiche und lugte durch das Blätterwerk und wunderte sich.

»Wirklich keine einzige rote Rose in meinem ganzen Garten!«, rief er aus und seine schönen Augen füllten sich mit Tränen. »Ach, von welchen kleinen Dingen das Glück zuweilen abhängt. Ich habe alles gelesen, was die weisen Männer geschrieben haben, alle Geheimnisse der Philosophie sind mir kund, und weil ich keine rote Rose habe, möchte ich am Leben verzweifeln!«

»Da ist endlich einmal ein treuer Liebhaber«, sagte die Nachtigall. »Zur Nacht habe ich von ihm gesungen, obgleich ich ihn nicht kannte. Nacht für Nacht habe ich seine Geschichte den Sternen erzählt und nun sehe ich ihn endlich einmal von Angesicht. Sein Haar ist dunkel wie die Hyazinthe und seine Lippen sind rot wie die Rose seiner Sehnsucht. Aber Leidenschaft gab seinem Gesicht die Farbe des bleichen Elfenbeins und der Kummer drückte ihm sein Siegel auf die Stirn.«

»Der Prinz gibt morgen Abend einen Ball«, murmelte der junge Student; »und sie, die ich liebe, wird dort sein. Wenn ich ihr eine rote Rose bringe, wird sie mit mir tanzen, bis der Morgen anbricht. Wenn ich ihr eine rote Rose bringe, werde ich sie an meiner Brust halten und ihre Hand wird in meiner Hand liegen. Aber es gibt keine rote Rose in meinem Garten und so werde ich einsam sitzen und sie wird an mir vorübergehen. Sie wird sich um mich nicht kümmern und das Herz wird mir brechen.«

»Das ist wirklich ein treuer Liebhaber«, sagte die Nachtigall. »Was ich besinge, leidet er. Was für mich Freude ist, ist für ihn Schmerz. Es ist wirklich etwas Wundervolles um die Liebe. Liebe ist kostbarer als Smaragd und wertvoller als der feinste Opal. Man kann sie nicht kaufen um Perlen und Granaten und sie ist auf keinem Markt zu haben. Sie ist bei den Händlern nicht feil und sie kann auf der Goldwaage nicht gewogen werden.«

»Die Musiker werden auf der Galerie sitzen«, sagte der Student, »und sie werden die Saiten ihrer Instrumente streichen, und sie, die ich liebe, wird tanzen zum Ton der Harfen und Geigen. Sie wird so leicht tanzen, dass ihre Füßchen kaum den Boden berühren, und die Hofleute in ihren bunten Staatsgewändern werden sie umlagern. Aber mit mir wird sie nicht tanzen, denn ich habe keine rote Rose, um sie ihr zu geben«, und er warf sich ins Gras und vergrub sein Gesicht in den Händen und weinte.

»Warum weint er denn?«, fragte ein kleines Eidechslein, das mit dem Schwänzlein waagerecht in der Luft vorüberrannte.

»Warum weint er denn?«, fragte ein Schmetterling, der hinter einem Sonnenstrahl einherhuschte.

»Warum weint er denn?«, flüsterte ein Gänseblümchen mit seiner weichen, tiefen Stimme seinem Nachbar zu.

»Er weint um eine rote Rose!«, sagte die Nachtigall.

»Um eine rote Rose?«, riefen alle, »wie lächerlich!« Und die kleine Eidechse, die ein bisschen zynisch angelegt war, lachte aus vollem Halse.

Aber die Nachtigall verstand den geheimnisvollen Kummer des Studenten und saß schweigend in ihrem Baum und dachte über das Geheimnis der Liebe nach.

Plötzlich breitete sie ihre braunen Flügel aus und erhob sich in die Luft. Sie huschte wie ein Schatten durch den Hain und segelte wie ein Schatten durch den Garten.

In der Mitte des Grasplatzes stand ein schöner Rosenstock und als sie ihn erblickte, flog sie darauf zu und setzte sich auf einen Zweig.

»Gib mir eine rote Rose«, sagte sie, »und ich will dir mein süßestes Lied singen.«

Aber der Strauch schüttelte den Kopf.

»Meine Rosen sind weiß, weiß wie der Schaum des Meeres und weißer als der Schnee auf den Bergen. Aber geh zu meinem Bruder, der drüben um die alte Sonnenuhr wächst, vielleicht gibt dir der, was du wünschest.«

So flog denn die Nachtigall zum Rosenstrauch hinüber, der sich um die alte Sonnenuhr rankte. »Gib mir eine rote Rose«, sagte sie, »und ich will dir mein süßestes Lied singen.« Aber der Strauch schüttelte den Kopf.

»Meine Rosen sind gelb«, antwortete er, »so gelb wie das Haar des Meermädchens, das auf einem Bernsteinthron sitzt, und gelber als die Narzisse, die auf den Wiesen blüht, bevor der Schnitter mit seiner Sense kommt. Aber geh zu meinem Bruder, der unter dem Fenster des Studenten steht, vielleicht gibt dir der, was du wünschest.«

So flog die Nachtigall zum Rosenstrauch, der unter dem Fenster des Studenten blühte.

»Gib mir eine rote Rose«, sagte sie, »und ich werde dir mein süßestes Lied singen.«

Aber der Strauch schüttelte den Kopf.

»Meine Rosen sind rot«, sagte er, »so rot wie die Füße der Taube und roter als die korallenen Fächer, die die Meerflut in tiefster Grotte auf- und niederbewegt. Aber der Winter hat meine Adern erstarrt, und der Frost hat meine Knospen zernagt, und der Sturm hat meine Zweige gebrochen, und so werde ich dieses Jahr keine Rosen mehr tragen.«

»Eine einzige rote Rose ist alles, was ich haben will«, sagte die Nachtigall. »Eine einzige rote Rose. Gibt es denn keinen Weg, sie mir zu verschaffen?«

»Es gibt einen Weg«, antwortete der Rosenstrauch, »aber er ist so schrecklich, dass ich ihn dir kaum zu nennen wage.«

»Nenn ihn mir nur«, sagte die Nachtigall, »ich fürchte mich nicht.«

»Wenn du eine rote Rose haben willst«, sagte der Strauch, »so forme sie aus deinen Liedern im Licht des Mondes und färbe sie mit deinem eigenen Herzblut. Du musst mir dein Lied singen, und dir dabei einen Dorn in die Brust drücken. Die ganze Nacht musst du singen für mich und der Dorn muss dein Herz durchbohren. Und dein Lebensblut muss durch meine Adern fließen und mein werden.«

»Sterben ist ein hoher Preis für eine rote Rose«, rief die Nachtigall, »und das Leben ist allen teuer. Es ist so schön, im grünen Walde zu sitzen und zu sehen, wie die Sonne in goldener Karosse herauffährt und wie der Mond kommt in seiner Perlenkutsche. Süß ist der Duft des Weißdorns und süß sind die Glockenblumen, die heimlich im Tale blühen, und das Heidekraut ist süß, das auf den Hügeln prangt. Aber Liebe ist mehr als Leben, und was ist das Herz eines Vogels im Vergleich zum Herzen eines Menschen?«

Und so breitete sie ihre braunen Flügel zum Fluge aus und erhob sich in die Luft. Sie flog wie ein Schatten durch den Garten und segelte wie ein Schatten durch den Hain.

Der junge Student lag noch immer im Grase, wo sie ihn verlassen hatte, und die Tränen waren in seinen schönen Augen noch immer nicht getrocknet.

»Werde glücklich«, rief die Nachtigall, »werde glücklich! Denn du sollst deine rote Rose haben. Ich will sie formen aus meinen Liedern im Licht des Mondes und mit meinem eigenen Herzblut will ich sie färben. Alles, was ich von dir dafür verlange, ist, dass du ein treuer Liebhaber bleibest, denn Liebe ist weiser als Philosophie, so weise diese sein mag, und mächtiger als Kraft, so mächtig diese sein mag. Flammenfarbig sind ihre Flügel und flammenfarbig ist ihr Leib. Ihre Lippen sind süß wie Honig und ihr Atem ist wie der Weihrauch.«

Der Student blickte vom Rasen auf und horchte, aber er konnte nicht verstehen, was ihm die Nachtigall sang, denn er wusste nur die Dinge, die in den Büchern geschrieben stehen.

Aber der Eichbaum verstand jedes Wort und wurde sehr traurig, denn er liebte die kleine Nachtigall, die in seinen Zweigen ihr Nest gebaut hatte.

»Sing mir noch ein letztes Lied«, flüsterte er. »Ich werde sehr einsam sein, wenn du fort bist.«

Und die Nachtigall sang dem Eichbaum ein Lied, und ihre Stimme war dem Wasser gleich, das aus einer silbernen Schale sprudelt.

Als sie ihr Lied beendet hatte, stand der Student auf und zog ein Notizbuch und einen Bleistift aus der Tasche.

»Sie hat ihre Kunst«, sagte er zu sich selbst, als er aus dem Haine schritt, »das ist unleugbar; aber hat sie auch Gefühl? Ich glaube kaum. Sie gleicht den meisten Künstlern: Alles ist Stil, nichts innerliches Gefühl. Sie würde sich für andere nicht aufopfern. Sie denkt ausschließlich an ihre Musik, und jedermann weiß ja, wie egoistisch die Künstler sind. Aber man muss zugeben, dass sie einige sehr schöne Töne in der Kehle hat. Jammerschade, dass sie keinen tieferen Sinn haben und praktisch nichts bedeuten!« Und er ging in sein Zimmer und legte sich auf sein schmales Bett und begann über seine Liebe nachzudenken; und nach kurzer Zeit schlief er ein.

Und als der Mond am Himmel prangte, flog die Nachtigall zum Rosenstrauch und drückte ihre Brust gegen einen Dorn. Die ganze Nacht sang sie, den Dorn gegen ihre Brust gepresst, und der kalte, kristallene Mond neigte sich herab und hörte zu. Die ganze Nacht sang sie, und der Dorn drang immer tiefer und tiefer in ihre Brust, und ihr Lebensblut vertröpfelte immer mehr und mehr.

Sie sang zuerst vom Werden und Wachsen der Liebe im Herzen eines Jünglings und eines Mädchens. Und auf dem obersten Zweig des Rosenstrauches entsprosste eine wunderbare Rose, und Blatt fügte sich an Blatt, wie sich Ton an Ton fügte. Zuerst war sie bleich wie der Nebel, der über dem Flusse dämmert, bleich wie die Füße des Morgens und silbern wie die Schwingen der Dämmerung. Wie der Schatten einer Rose in einem Silberspiegel, wie der Schatten einer Rose in einem Teich, so war die Rose, die da aufblühte am obersten Zweige des Rosenstrauches.

Aber der Strauch rief der Nachtigall zu, den Dorn tiefer einzudrücken. »Drücke ihn tiefer, kleine Nachtigall«, rief der Strauch, »sonst kommt der Tag, bevor die Rose vollendet ist.«

So drückte die Nachtigall den Dorn tiefer und tiefer in ihre warme Brust, und lauter und lauter erscholl ihr Lied, denn sie sang von dem Erwachen der Leidenschaft in der Seele eines Mannes und einer Jungfrau.

Und ein zartgehauchtes Rot erschien auf den Blättern der Rose, wie sich die Wange des Bräutigams rötet, wenn er die Lippen der Braut küsst. Aber der Dorn hatte ihr Herz noch nicht erreicht, und so blieb das Herz der Rose weiß, denn nur das Herzblut einer Nachtigall färbt das Herz einer Rose mit dem tiefen Rot.