7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

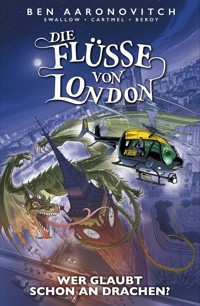

- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)

- Sprache: Deutsch

›Die Flüsse von London‹ fließen nach Deutschland ... ... denn auch hierzulande gibt es magische Vorkommnisse! Das deutsche Pendant zu Peter Grant heißt Tobi Winter und arbeitet beim BKA (Abteilung für komplexe und diffuse Angelegenheiten, sprich: Magie). Tobi bekommt es mit seltsamen Bräuchen in den Weinbergen rund um Trier zu tun – und mit einem übernatürlichen Rätsel, das schon Hunderte von Jahren alt ist. Selbstverständlich hat in dieser Gegend auch die Mosel ein Wörtchen mitzureden, wenn es magisch wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 215

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Ben Aaronovitch

Der Oktobermann

Eine Tobi-Winter-Story

Deutsch von Christine Blum

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Dieses Buch ist Lola Shoneyin gewidmet,

weil sie gedroht hat, mich sonst zu verprügeln.

Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.

Johann Wolfgang von Goethe

1Kartoffelfeuer

Immer Ende September, Anfang Oktober, wenn die Tage schon ziemlich kurz werden, überkommt meinen Vater ein sonderbarer Wahn. Zum allgemeinen Missfallen unserer Nachbarn errichtet er mitten in unserem Garten ein großes Lagerfeuer und lädt Freunde, Kollegen und – ja – auch die Nachbarn zu Bier und im Feuer gebackenen Kartoffeln ein. Auf Privatgelände in Mannheim-Gartenstadt ein Feuer zu machen, ist vielleicht nicht direkt illegal, aber auch nicht gerade rücksichtsvoll. Anzeige hat trotzdem noch kein Nachbar erstattet.

Was daran liegen mag, dass mein Vater der städtische Polizeipräsident ist, vielleicht aber auch an seinen legendären Grillsteaks und der Tatsache, dass er mit dem Bier nicht knauserig ist. Im Geiste ist mein Vater so was wie ein kraftstrotzender Naturbursche aus den Weiten Niedersachsens, mit erfreulichen Erinnerungen an die wohlgestalten Kartoffelköniginnen seiner Jugend. Tatsächlich kommt er aus Ludwigshafen und ist ein schmales Hemd von einem Mann, der die Versuche, sich einen zünftigen Schnurrbart stehen zu lassen, schon Mitte der Siebziger erfolglos einstellen musste.

»Onkel« Stefan, seit dreißig Jahren engster Mitarbeiter und Vertrauter meines Vaters, sagte mir einmal, dieser sei der bemerkenswerteste unscheinbare Mensch, der je auf der Erde wandelte. Meine Mutter sagt, sie hätte meinen Vater damals nur geheiratet, weil er so viel erwachsener war als alle anderen Männer, die sie kannte, und wenn er einmal im Jahr einen Biergarten hinterm Haus aufziehen wollte, könnte sie damit sehr gut leben.

Mir hat unser jährliches Kartoffelfeuer schon immer gefallen, besonders, seit ich erwachsen bin und auch was vom Bier abbekomme. Und seit ich erwachsen und selbst bei der Polizei bin, darf ich bei den Großen sitzen, wo die richtig guten Abenteuergeschichten erzählt werden. Nicht dass ich selbst welche auf Lager hätte – also, jedenfalls keine, die jemand außerhalb der Abteilung KDA hören dürfte. Die besten Geschichten erzählt Stefan, zum Beispiel die von dem Holländer und dem Gürteltier. Oder als er mal eine Nonne wegen Ruhestörung und groben Unfugs verhaften musste.

Oder als er die zwei halb verwesten Kinderleichen im Schrank fand – ein Mädchen und einen Jungen.

»Unser Job«, sagte er und sah mich über sein Bier hinweg an, »ist zu neunzig Prozent Papierkram, zu neun Prozent Ärger und zu einem Prozent der pure Horror.« Er hatte ein grob geschnittenes Gesicht mit kleinen grauen Augen, deren Blick erschreckend schnell von leutselig in bedrohlich funkelnd umschlagen konnte. Musste ziemlich praktisch bei Vernehmungen gewesen sein, damals, als er sich noch selbst die Hände schmutzig machte.

Ich muss einigermaßen beeindruckt gewirkt haben, denn mein Vater fing sofort mit den Belehrungen an. »Polizist ist ein nobler Beruf, Tobi«, sagte er, »aber trotz allem ist es nur ein Beruf, und nach Feierabend sollte man das alles beiseiteschieben und sich den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden können.«

»Und die wären?«, fragte ich.

»Familie. Freunde. Haus, Herd und Hund.«

»Er hofft nur, dass du endlich mal was Dauerhaftes mit einem Mädel anfängst«, bemerkte Stefan. »Er hat Angst, dass dir der falsche Fall vor der richtigen Frau begegnet.«

Papa schnaubte, aber ich spürte, dass er Stefan dankbar für die direkten Worte war.

»Du hast Angst, dass mir was passiert?«

Papa schüttelte den Kopf.

»Der falsche Fall hat nichts unbedingt was mit Lebensgefahr zu tun. Dass jeder jeden Moment abkratzen kann, sieht man schon, wenn man ein paar Tage mit den Kollegen von der Verkehrspolizei verbringt«, sagte Stefan und bestätigte mal wieder eindrucksvoll seinen Ruf als Stimmungskanone auf jeder Party.

»Wie wahr«, murmelte mein Vater in sein Bier.

»Was ist der falsche Fall dann?«, fragte ich.

»Der, bei dem du den Abstand verlierst«, sagte Stefan. »In den du dich so reinkniest, dass er zur Obsession wird, und plötzlich heißt es tschüs Familie und hallo Flasche.«

Stefan hatte auf seinem Handy mindestens sechs Gigabyte an Fotos von seinen drei Enkelkindern, die er beim geringsten Vorwand unerbittlich herumzeigte – ihm schien der falsche Fall nie begegnet zu sein, oder aber er war heil darüber hinweggekommen.

»Meine Meinung dazu lautet: Job ist Job, und Schnaps ist Schnaps. Nur damit ihr’s wisst«, sagte ich, was ein deutliches Zeichen war, dass es nun wirklich reichte mit dem Bier.

In jener Nacht schlief ich in meinem alten Zimmer, das meine Mutter teilweise zum Arbeitszimmer umgestaltet hatte. An der Wand hingen die Dienstpläne der Lehrer an ihrer Schule und dazwischen von den Kindern gemalte Bilder. Eines davon war ein Jugendwerk von mir – es zeigte ein typisch wurstförmiges Pferd mit Stöckelbeinen, darauf eine ebenso unförmige Gestalt mit Cowboyhut. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass im Kopf des Pferdes entweder ein Pfeil steckte oder ihm ein Horn aus der Stirn wuchs.

Cowboys und Einhörner, dachte ich, während das Bier mich in den Schlaf lullte. Kein Wunder, dass Papa sich Sorgen um mich macht.

Am nächsten Morgen wachte ich früher auf als gedacht und raffte mich auf, eine Runde joggen zu gehen. Die Sonne war noch nicht ganz aufgegangen, aber die gewissenhaften Berufstätigen des langweiligsten Vororts von Mannheim waren bereits dabei, in ihre Mercedes und BMWs zu steigen, um schon an Ort und Stelle an ihrem Schreibtisch zu sein, wenn der Rest der Belegschaft anrückte. Manche hielten einen Thermosbecher mit ihrem zweiten Kaffee in der Hand, um ihn auf der Fahrt zu trinken. An mir zog ein Mercedes C-Klasse mit einem vergessenen Becher auf dem Dach vorbei – der Kaffeeduft mischte sich mit den Auspuffgasen. Fasziniert sah ich zu, wie der Becher sogar in einer scharfen Linkskurve auf dem Auto blieb. Vielleicht war er magnetisch?

Während ich weiterlief, überlegte ich, ob der Becher wohl bis zum Büro dort oben bleiben würde und der überraschte Fahrer ihn dann als erfrischenden Eiskaffee weitertrinken konnte.

Die Straße meiner Eltern führt zu einem Wildpark, durch den ich jogge, seit ich dreizehn bin. Die Runde ist nur drei Kilometer lang, genau das Richtige, um vor dem Frühstück ein bisschen in Schwung zu kommen.

Etwa nach der Hälfte klingelte mein Handy. Die Chefin. Dass sie so früh wach war, konnte nichts Gutes bedeuten.

»Morgen, Herr Winter. Wo sind Sie?«

»In Mannheim«, sagte ich. »Im Urlaub.«

»Jetzt nicht mehr«, sagte sie. »Könnte sein, dass in Trier eine Transgression vorliegt. Fahren Sie hin und überprüfen Sie das. Wir stellen ein paar Infos zusammen und schicken sie Ihnen.«

»Worum geht’s?«, fragte ich.

»Verdächtiger Todesfall. Mit ungewöhnlichen biologischen Charakteristika.«

»Oh wie schön.«

»Dachte ich mir doch, dass Sie sich freuen würden. Also, an die Arbeit!«

»Ja, Chef«, sagte ich. Aber erst lief ich meine Runde noch zu Ende und frühstückte mit meinen Eltern.

Nachdem ich mit sieben den Traum, Astronaut zu werden, begraben hatte, mit neun den vom Profifußball und schließlich mit vierzehn auch den von der Karriere als Rockmusiker, beschloss ich, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten und zur Polizei zu gehen. Aber nicht zur baden-württembergischen Landespolizei – ich hatte nun wirklich keine Lust darauf, dass er mich sogar bei der Arbeit herumkommandieren konnte. (Zugegeben, zu Hause hat er mich nie herumkommandiert – das übernimmt Mama bei uns beiden.)

Also ging ich zum Bundeskriminalamt und landete dort bei der Abteilung KDA, weil mir nicht schnell genug eine Ausrede einfiel und weil die Chefin manchmal einen Sinn für Humor wie die Knusperhexe hat. »KDA« steht für »Komplexe und diffuse Angelegenheiten«, und da man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Briten sich langfristig an getroffene Abmachungen halten, war ich plötzlich mitten in der Magieausbildung.

Mama nahm die Nachricht, dass ich mich früher als geplant verabschieden musste, beim Frühstück mit einem Achselzucken hin. Sie sagte, sie hoffe, ich könne noch mal vorbeikommen, wenn der Fall erledigt wäre. So eisern mein Vater behauptet, er sei immer pünktlich zu Hause gewesen, ich bin mir sicher, dass sie auch mit ihm einige solcher Situationen erlebt hat. Das gehört nun mal zu unserem Job.

Meine Arbeit mag prinzipiell esoterischer Natur sein, aber die meiste Zeit fahre ich eigentlich durch die Gegend. Vor Kurzem ist es mir gelungen, mit Hilfe einigen beeindruckenden Papierkrams einen polizeispezifisch ausgestatteten silbernen VW Golf VIIGTI als Dienstwagen zu bekommen. Nicht gerade ein aufregendes Gefährt, aber bequem und zuverlässig – mein Vater war natürlich sehr angetan.

Nachdem ich mich von meinen Eltern verabschiedet hatte, die zu ihrer jeweiligen Arbeit mussten, schaute ich, ob ich genug Sachen zum Wechseln in meiner Reisetasche hatte, ob mein Spurensicherungskoffer vollständig bestückt und die Akkus im Geigerzähler aufgeladen waren. Dann legte ich das Schulterholster an, holte die Pistole aus dem Familienwaffenschrank, vergewisserte mich, dass mein Thermosbecher mit Kaffee nicht mehr auf dem Autodach stand, und fuhr los.

Trier ist nicht gerade eine Verbrecherhochburg. Es wurde bei Umfragen der Deutschen Zentrale für Tourismus fünfmal in Folge zur »hübschesten Stadt Deutschlands« gekürt, im Schnitt gibt es zwei Morde pro Jahr, und die größte Herausforderung für die öffentliche Sicherheit ist das jährliche Altstadtfest. Als ich in meinem Golf durchs Moseltal nach Süden rollte, gab mir die Chefin den Namen meiner Ansprechpartnerin bei der dortigen Polizei durch. Ich hätte es für einen Scherz gehalten, aber die Art Humor hat die Chefin nicht. Die Trierer Kollegin hieß Vanessa Sommer.

Es mochte Zufall sein, aber irgendwo hatte da irgendwer seinen Spaß daran, da war ich mir sicher.

Die Kriminaldirektion Trier war ein hässlicher Büroblock und lag gleich gegenüber vom Bahnhof, wahrscheinlich, damit die Kollegen nach einem harten Tag auf dem gefährlichen Pflaster zwischen Kaiserthermen und Porta Nigra auf schnellstem Wege in ihre noch kleineren und noch niedlicheren Wohnorte flüchten konnten. Weil ich gern so bald wie möglich in meinen Urlaub zurückwollte, hatte ich meine Ankunft angemeldet. Daher erwartete mich schon auf dem Parkplatz eine stämmige junge Frau mit rundem Gesicht, haselbraunen Augen und einem braunen Wuschelkopf. Sie hatte sicher ihre liebe Not gehabt, ihn unter die Mütze zu kriegen, als sie noch Uniform getragen hatte.

»Tobias Winter?«, fragte sie.

Ich bestätigte, dass ich das sei. »Frau Sommer?«

»Vanessa«, sagte sie sofort.

Wir gaben uns die Hand. Sie hatte einen festen Griff und an den Fingerspitzen merkwürdige Stellen mit dicker Hornhaut.

»Soll ich dir erst die Fakten geben, oder willst du lieber gleich zum Tatort?«, wollte sie wissen.

Ich fragte, ob schon eine Sendung aus Meckenheim gekommen sei – die Chefin verschickte nie etwas Wichtiges per Mail oder Fax. Vanessa verneinte. Vielleicht steckte der Kurier hinter einem Elefantenrennen auf der Autobahn fest.

»Lass uns doch gemeinsam hinfahren«, schlug ich vor, »dann kannst du mir auf dem Weg einen Überblick geben.«

Vanessa lotste mich auf die A 602, gleich wieder runter und über eine nicht mehr ganz neu aussehende Brücke auf die andere Moselseite nach Ehrang, einer Ansammlung von ein wenig deprimierend wirkenden Häusern und Gewerbebetrieben nördlich des eigentlichen Trierer Stadtgebiets, dort, wo die Kyll in die Mosel fließt. Hinter dem Ort lagen einige der berühmten steilen Weinberge, an ihrem Fuß verlief ein ungeteerter Feldweg neben der Bahnlinie.

Die perfekte Gegend, um eine Leiche zu entsorgen, dachte ich, als ich den Motor abstellte. Keinerlei Durchgangsverkehr, das Wohngebiet durch eine orange-grüne Schallschutzmauer von der Bahnlinie abgeschottet, und bei Nacht hielt sich oben in den Weinbergen kein Mensch auf.

»Ein Spaziergänger mit Hund hat ihn gefunden«, erklärte Vanessa.

»Was würden wir nur ohne die Hundespaziergänger machen«, sagte ich.

»Die Meldung kam um 21.17 Uhr rein. Zwei Stunden nach Einbruch der Dunkelheit.«

Ich sah nach oben. Während der Herfahrt hatte es zu nieseln begonnen, und die Wolken hingen so tief, dass der oberste Teil des Höhenzugs darin verschwand. Mit etwas Dreistigkeit hätte man die Tat sogar noch bei Tageslicht erledigen können. Sofern das Opfer hier nur abgelegt und woanders ermordet worden war. Dazu konnte ich allerdings nicht viel sagen, da man die Leiche bereits weggebracht hatte. Vor Ort stand nur noch ein leeres Spurensicherungszelt.

»Die Leiche wurde als mögliche biologische Gefahr eingestuft«, sagte Vanessa. Was erklärte, warum die beiden Uniformierten, die zur Bewachung zurückgelassen worden waren, gute sechs Meter von dem Zelt entfernt standen. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, welche unterschwellig panische Stimmung hier am Vorabend geherrscht haben musste und wie sie alle ihre Handlungsvorschriften für Notfälle durchgegangen waren und versucht hatten, das Problem in der Hierarchie so weit nach oben zu schieben, wie es realistischerweise ging.

In einer dieser Handlungsvorschriften war wohl auch die KDA-Checkliste enthalten, und nachdem genug Punkte darauf angekreuzt worden waren, hatte jemand in Meckenheim angerufen und meine Chefin aus dem Bett geklingelt. Vorausgesetzt, sie schläft überhaupt jemals – das weiß niemand genau. Welche Kreuzchen im Einzelnen dazu geführt hatten, dass in der Folge mir mein Urlaub rigoros gekürzt wurde, stand wahrscheinlich in dem Informationspaket, das noch irgendwo in der Eifel verschollen war. Telefonisch würde ich dazu nichts erfahren – auch das vermied die Chefin, wenn es irgend möglich war.

»Warst du hier gestern Abend auch dabei?«, fragte ich Vanessa.

»Nein. Als ich heute zum Dienst kam, dachte ich noch, es wäre ein ganz normaler Tag.«

Ich öffnete den Kofferraum und packte meinen Spurensicherungsanzug, eine Einmal-Gesichtsmaske und den Geigerzähler aus. Beim Anziehen achtete ich darauf, dass die Verschlüsse an den Handgelenken, das Klettband über dem Reißverschluss und die elastische Kordel der Kapuze fest geschlossen waren.

»Wurden Proben genommen?«, fragte ich.

»Das K17 hat das volle Programm gefahren.« Das war das Kommissariat 17, die Spurensicherungsabteilung. In jedem Bundesland war die Polizei anders aufgebaut; die in Rheinland-Pfalz schien eine Vorliebe für viele kleine Abteilungen zu haben.

Nur zur Sicherheit holte ich meine eigenen Probenbehälter heraus und nahm sie und den Geigerzähler mit zu dem Zelt. Vanessa blieb klugerweise so weit auf Abstand, wie sie konnte, ohne dass es unprofessionell wirkte.

Ich zog den Reißverschluss des Zelts auf und betrat den stillen weißen Innenraum.

Die Leiche war in der Abflussrinne neben dem Feldweg gefunden worden, und das Zelt war so neben dem Zaun um den angrenzenden Weinberg platziert, dass die Rinne mitten hindurch verlief. Zuallererst nahm ich den Geigerzähler und prüfte damit die Rinne. Nichts. Tatsächlich habe ich noch nie erlebt, dass er anschlug, aber wie Mama sagt, besser kurz geprüft als lang verstrahlt. Mama war früher eine radikale Umweltaktivistin – so lernte sie auch meinen Vater kennen. Sie griff ihn an, er verhaftete sie. Es war Liebe auf den ersten Handschellenklick.

Wie gesagt, die Leiche war nicht mehr da, aber das K17 hatte den Boden mit einem halben Dutzend gelber Spurenkarten verziert, die anzeigten, wo sie Proben entnommen hatten. Ich folgte ihrem Beispiel und nahm Proben von denselben Stellen, wobei ich sorgfältig die Nummern notierte und Referenzfotos machte. Es handelte sich hauptsächlich um vermodertes Laub, etwas undefinierbaren Schleim und ein Büschel winziger weißer Blumen. Außerdem fand ich einen kleinen schwärzlichen Bleiklumpen, vielleicht der Überrest eines Projektils, vielleicht auch ein Angelblei. Ich tütete ihn ebenfalls ein. Regen begann auf das PVC-Dach zu prasseln. Vanessa rief von draußen, wenn ich nichts dagegen hätte, werde sie sich ins Auto setzen.

»Kein Problem«, rief ich zurück und machte die Proben fertig, damit ich sie gleich nach Wiesbaden schicken konnte. Dann, als die profane Vorarbeit erledigt war, ging ich an die magische Einschätzung.

Die moderne magische Praxis wurde im siebzehnten Jahrhundert von Sir Isaac Newton begründet. Seine Theorien wurden im neunzehnten Jahrhundert an der Weimarer Akademie stark weiterentwickelt, doch die meisten Grundbegriffe sind nach wie vor auf Latein, das auch damals noch die internationale Sprache der Wissenschaft war – weil es sich, wie die Chefin meint, bei den Wissenschaftlern vorzugsweise um gelehrte Herren handelte, die noch nie im Leben selbst ihre Socken hatten waschen müssen. Jedenfalls nennt man die Spuren, die magische Aktivität hinterlässt, im Singular Vestigium und im Plural Vestigia. Die Maßnahme, die ich nun vorhatte, hieß allerdings in dürrem Polizeijargon »Umkreis-Magieerfassung«.

Ist es schon mal vorgekommen, dass Sie scheinbar zusammenhanglos und aus dem Nichts heraus ein Gefühl oder ein Gedanke überfiel? Das war womöglich ein Vestigium. Oder aber es war ein Gefühl oder ein Gedanke, der einfach zusammenhanglos Ihrem Gehirn entsprang. Das Erste, was man als Praktizierender lernt, ist, beides voneinander zu unterscheiden.

Ich legte mich flach auf das stachelige Gras am Wegrand, ließ den Kopf in die Rinne hängen, den grünen, feuchten Geruch in der Nase, und schloss die Augen. Pauschal kann man sagen, dass Magie, die stark genug ist, um einen Menschen zu töten, ein absolut offensichtliches Vestigium hinterlässt. Je nach Beschaffenheit der Umgebung wird es mit der Zeit schwächer; in Stein, Ziegel oder Beton allerdings hält es sich fast unendlich lange.

Etwas so Starkes war in der Rinne definitiv nicht wahrzunehmen.

Einen Moment lang dachte ich, die Sache wäre erledigt und ich könnte zurück in meinen Urlaub. Da spürte ich es. Etwas Stilles, Kühles, wie ein leichter Wind auf den Wangen. Ich glaubte im Geruch der Erde das beharrliche Kriechen und Bohren von Wurzeln und Keimen zu erahnen, die dem Licht entgegenstreben.

Nicht das, was ich erwartet hätte. Und leicht gruselig.

Ich stand auf und schrieb meine Eindrücke in mein Notizbuch; am Schluss standen die Worte nicht eindeutig, zweimal unterstrichen. Trotzdem – dass so schwache Magie jemanden umgebracht haben könnte, war höchst unwahrscheinlich, außer ihre Wirkung war unerhört subtil. Ich würde allerdings nicht darum herumkommen, mir auch die Leiche anzuschauen. Na, vielleicht hatte ich Glück, und sie war an etwas Nettem, Gewöhnlichem gestorben wie zum Beispiel Milzbrand. Dann konnte ich immer noch heute Abend zu Hause sein.

In meinem Auto las Vanessa etwas auf ihrem Handy. Da der Regen jetzt mit voller Macht aufs Dach trommelte, blieb sie einfach sitzen, während ich meinen Schutzanzug auszog und meine Sachen im Kofferraum verstaute. Ich war leicht beeindruckt.

Als ich mich auf den Fahrersitz fallen ließ, reichte sie mir einen Thermosbecher mit Kaffee, was mich noch mehr beeindruckte. Der Kaffee war scheußlich, aber als nasser Polizist stellt man keine exorbitanten Ansprüche.

»Okay«, sagte ich. »Wohin schickt ihr eure Leichen?«

»Meistens nach Mainz. Die hier ganz sicher.«

Ich rief die Chefin an und gab ihr das weiter.

»Verstehe«, sagte sie. »Ich werde Carmela bitten, Sie dort zu treffen.« Und sie legte auf.

Ich sagte Vanessa, dass wir nach Mainz müssten.

»Jetzt sofort?«, fragte sie.

»Wenn du willst, kann ich dich am Bahnhof absetzen. Aber um zu wissen, ob das ein Fall für mich ist oder nicht, brauche ich die Obduktionsergebnisse.«

»Dann Mainz«, sagte sie munter. Danach rief sie allerdings sofort bei ihrer Kriminaldirektion an und ließ sich die Fahrt genehmigen.

2Edelfäule

Bei Obduktionen sollte man es heraushaben, genau in dem Moment anzukommen, wenn der Rechtsmediziner fertig ist. So bekommt man die Informationen sozusagen ganz frisch, ohne sich das ganze Aufschneiden und Herumwühlen davor antun zu müssen. Bei diesem Plan spielte mir das bewusst umständliche Einbahnstraßensystem des Mainzer Stadtzentrums in die Hände, das Vanessa und mir eine Rundtour vom berühmten Hauptfriedhof über die Bahnhofsüberführung bis hin zu den Überresten eines barocken Stadttors bescherte.

»Hier soll ein ziemlich gutes Restaurant sein«, sagte Vanessa. »Hab ich mal gehört.«

Die Mittagszeit war schon vorbei, aber keiner von uns hatte eine Essenspause vorgeschlagen. Vor einer Obduktion etwas zu essen ist keine gute Idee – selbst wenn es nicht deine erste ist. Dieser Geruch überwältigt einen oft unversehens, und niemand ist scharf darauf, vor den Kollegen ein unprofessionelles Spektakel zu veranstalten.

Vor allem nicht vor einem Kollegen wie EKHK – Erster Kriminalhauptkommissar – Ralf Förstner, Leiter des Kommissariats 11, das für Mord, Entführungen und ähnlich schlagzeilenträchtiges Zeug zuständig war. Er war ein massiger Mann Ende vierzig mit einer eindrucksvoll langen geraden Nase und schütter werdendem braunem Haar, der einen gut geschnittenen marineblauen Anzug und eine Miene professioneller Missbilligung zur Schau trug. Er erwartete uns im Eingangsbereich des Hauptgebäudes. Beamte in Förstners Position bequemen sich normalerweise nicht zu Obduktionen. Ich fragte mich, wen von uns er im Auge behalten wollte – Vanessa oder mich.

Das Institut für Rechtsmedizin befindet sich am Rand der Grünanlagen, die sich an der alten Stadtmauer entlangziehen. Das Gebäude selbst sah aus wie aus riesigen schlammfarbenen Legosteinen gebaut. Vanessa sagte, auf der Rückseite gebe es einen Parkplatz, aber der sei für Institutsmitarbeiter reserviert, die lange böse Briefe an deine Vorgesetzten schrieben, wenn du ihnen die Plätze wegnahmst. Ich fand es klüger, mich ein Stück stadtauswärts in eine Wohnstraße vor ein Sonnenstudio zu stellen.

Auf der Grünfläche vor dem Institut stand die Statue einer Frau, die mit der Hand auf dem Herzen verzweifelt zum Himmel aufsah, als denke sie an den Tod eines nahen Angehörigen und den Wust von Papierkram, den er mit sich bringen würde. Vanessa zufolge war es ein Werk von Irmgard Biernath, einer einheimischen Künstlerin, die ihr deshalb bekannt war, weil sie einmal ein Referat über sie halten musste.

Das Gebäudeinnere war vor so kurzer Zeit renoviert worden, dass der scheußliche Desinfektionsgeruch, der oft in alten Krankenhäusern herrscht, sich noch nicht wieder festgesetzt hatte. Eine Zuschauerabtrennung für die Sektionsräume war leider nicht eingebaut worden. Stattdessen waren die Räumlichkeiten gefliest wie ein türkisches Bad: der Boden weiß und die Wände blaugrün. Entlang der Wände standen verglaste Schränke, Kühlfächer und laminierte Arbeitsflächen und mitten im Raum zwei sehr blankpolierte Edelstahltische. Auf einem davon lag unser Opfer, und schon beim ersten Blick darauf wurde klar, warum es als mögliche biologische Gefahr gehandelt wurde.

Der Mann war groß und gut gebaut gewesen, mit dem typischen Bauchansatz des mittleren Alters. Aber niemand hätte sagen können, welche Hautfarbe er gehabt hatte, denn sein ganzer Körper war von einer Art kurzem grauem Pelz bedeckt, wie das Fell eines Tiers.

Es sah aus wie Schimmel – wie bei vergammeltem Brot.

»Faszinierend, nicht?«, sagte eine vertraute Stimme.

Aufgrund der Biogefährdung waren wir angewiesen worden, sterile Kunststoffponchos mit eng anliegenden Kapuzen überzuziehen, außerdem Handschuhe, Atemschutzmasken und Schutzbrillen. Die Stimme gehörte Professor Carmela Weißbachmann, der bevorzugten Gerichtsmedizinerin meiner Chefin. Sie hatte in Mailand studiert und war in den achtziger Jahren aus Gründen, die mir nie erläutert wurden, nach Wiesbaden ausgewandert. Ich bezweifle, dass Weißbachmann ein echter Name ist, aber ihre Akte ist für mich nicht einsehbar, und ich werde den Teufel tun, zu tief in den Geheimnissen der KDA zu graben. Da ich Professor Weißbachmann sowieso fast nie anders als mit Schutzkleidung und Atemmaske gesehen hatte, erkannte ich sie sofort – nicht zuletzt daran, dass sie die Einzige war, die sich hier wohlzufühlen schien und nicht wie Vanessa und Förstner an der Wand klebte.

»Was ist das denn?«, fragte Förstner.

»Eine Infektion mit einem Vertreter der Ascomycota oder Schlauchpilze«, erklärte sie. »Sie bedeckt neunzig Prozent seiner Körperoberfläche, besonders dicht an den Füßen, in den Lenden und Armbeugen.«

»Unserer zeitlichen Rekonstruktion zufolge«, sagte Förstner, »kann er nicht länger als drei Stunden dort gelegen haben.«

»Dann ist der Pilz mit fast übernatürlicher Geschwindigkeit gewachsen.« Professor Weißbachmann warf mir einen Blick zu. »Und auch die Erscheinungsform des Befalls ist anomal. Ich bin zwar keine Mykologin, aber ich glaube, diese spezielle Form entsteht nur dann, wenn der Pilz Fortpflanzungsorgane ausbildet.« Sie tippte dem Opfer auf die Brust, um zu demonstrieren, wie dicht der Pelz war. »Eigentlich handelt es sich um einen Pflanzenschädling«, fuhr sie fort. »Es wäre ein Grund zu äußerster Besorgnis, wenn er plötzlich auch Menschen befallen würde, aber ich denke nicht, dass das der Fall ist. Dies ist ein Ausnahmeereignis.«

Was uns alle ungemein erleichterte.

Wieder sah Professor Weißbachmann mich an, und ich glaubte zu sehen, wie sie mir zuzwinkerte – schwer zu sagen durch die dicke Schutzbrille. »Zu den Gründen für diese optimistische Einschätzung kommen wir später. Wir haben Spuren des Pilzes unter seinen Fingernägeln gefunden, vermischt mit Hautzellen. Die sind noch nicht genau analysiert, aber er hat ausgeprägte Kratzer an Beinen, Bauch und Brust, die nach erster Einschätzung von seinen eigenen Händen stammen könnten.«

Von Vanessa kam ein offenbar ununterdrückbares »Uah«.

»Der Pilz hat ihn befallen, als er noch lebte?«, hakte Förstner nach.

»Das wäre eine durchaus vernünftige Schlussfolgerung«, bestätigte Professor Weißbachmann.

Sofern man in diesem Zusammenhang überhaupt von Vernunft sprechen kann, dachte ich.

»Und die genaue Todesursache?«, fragte Förstner – er war viel zu routiniert, um die Kernfragen aus den Augen zu verlieren.

»Ersticken. Aufgrund einer pilzbedingten Obstruktion der Lunge.«

Diesmal gab ich das »Uah« von mir. Der Pilz hatte seine Lunge überwuchert und ihm die Luftzufuhr abgeschnitten, so dass er erstickt war. Das, befand ich, war definitiv schlimmer als das Ding in Sachsen, das die Hunde gefressen hatte. Aber noch bestand eine kleine Chance, dass es sich um ein rein medizinisches Schreckensszenario handelte, das nichts mit mir zu tun hatte.

Ich überließ es Förstner, nach den Details zu fragen. Wie lange es gedauert hatte, bis die Infektion ihn getötet hatte, konnte Professor Weißbachmann nicht sagen. Man kannte ein klinisches Bild namens Invasive pulmonale Aspergillose, das ähnliche Folgen haben konnte, sich aber über Tage bis Wochen hinzog und hauptsächlich bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem auftrat. Unser Opfer jedoch war den eilig durchgeführten Tests zufolge weder HIV-positiv noch schien sein Immunsystem anderweitig beeinträchtigt.

»In den Bodenproben aus der unmittelbaren Umgebung der Leiche ist der Pilz laut den ersten Tests nicht enthalten«, sagte sie. »Aber da warte ich noch auf die Bestätigung aus Wiesbaden.«

Die nächste anstehende Ermittlerfrage war das Wer. Doch bisher gab es kaum Anhaltspunkte für die Identität des Toten. Er war Mitteleuropäer, gut genährt, wahrscheinlich zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt, mit blauen Augen und braunen Haaren. Man hatte vor, ihm den Pilz vom Gesicht zu entfernen, um seine Gesichtszüge freizulegen.

Auf dem rechten Oberarm hatte er eine Tätowierung; diese war bereits freigelegt und fotografiert worden. Ein Assistent zeigte uns das Bild auf einem Tablet: ein stilisiertes lachendes Gesicht mit lockigem Haar, in das Weintrauben geflochten waren.

»Nach meiner Schätzung ist die Tätowierung ziemlich neu«, bemerkte Professor Weißbachmann. »Vor höchstens drei Monaten gestochen.«

Förstner gab ein zufriedenes kleines Grunzen von sich. Ein Gesicht und ein frisches Tattoo waren nicht viel, gehörten aber zu den Hinweisen, mit denen man weiterkam, wenn man nur genug Leute darauf ansetzte.