Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

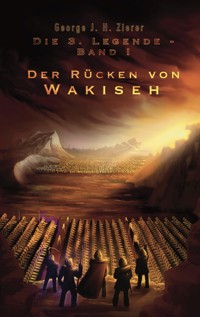

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die 3. Legende

- Sprache: Deutsch

In einer Welt voller Magie und Mysterien, wo Königreiche blühen und Gefahren lauern, steht der Kontinent Deral am Rande des Untergangs. Die Waranken, die stolzen Elitekrieger des Königreichs Wakiseh, müssen sich dem größten Abenteuer ihres Lebens stellen, um ihre Heimat zu beschützen. Als neue und alte Feinde die Grenzen der Menschenreiche herausfordern, ist es an erfahrenen Zauberern und Kriegern, den Feinden entgegenzutreten. Doch werden sie in der Lage sein, die Königreiche zu einen und den übermächtigen Gegner zu besiegen? Entdecke eine Welt voller Magie, Abenteuer und Heldentum in diesem epischen Fantasy-Epos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 412

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Danksagungen

Vielen Dank an:

Andi, Niklas und Sebi und den unzähligen gemeinsamen Pen & Paper Stunden, ohne die es das Universum der 3. Legende so nicht geben würde.

Und natürlich an meine Familie, die immer hinter mir steht, sowie den Mitarbeitenden am Buch:

Sarah Rubal: Mitarbeit vom ersten, bis zum letzten Kapitel

Jana Fischer: Lektorin

Lyria: Umschlag

Melissa Nash: Stadtpläne

Patrick Mellmer: Weltkarte

Laerrus Entertainment (LE)

LE sieht seinen einzigen Zweck in der Unterhaltung von Menschen und Unterstützung von unbekannten, aufstrebenden Künstlern.

Unter dem Dach von LE werden alle Bände der Reihe „Die 3. Legende“ erscheinen.

INHALT

1. Intro

2. Die Kanone von Nordwald

3. Die Abenteuer in den Minen von Wakiseh

4. Der Stammtisch der Könige

5. Die neuen Rekruten

6. Die drohende Gefahr

7. Meister Kiesel

8. Das Moorland

9. Eichvlad, König Borke und der alte Konflikt

10. Wakiseh zieht in den Krieg

11. Die Rückkehr der Kanone von Nordwald

12. Glyren und die Piraten

13. Die Rose des Südens

14. Die Sorge der Hochfeste

15. Im Reich der Faralor

16. Die Ostwind taucht unter

17. Im Reich der Zauberer

18. Die Armee von Wakiseh landet

19. Die Verfolgung beginnt

20. Die Schrecken der Faralor

21. Die Erscheinung

22. Der Zaubererkönig Fa Al

23. Ne’Frantos

24. Xaderian und seine Hexen

25. Der Rücken von Wakiseh

26. Abenteuer bis zum Schluss

Legende

Königreich

Hauptstadt

Al’coraz

Al’Darizz

Artalra

Asdaian

Blutteich

Sejenburg

Clasai

Z’parand

Geißterhain

Phaross

Königreich der Berge

Hochfels

Herzfall

Burg Herzfall

Gsas

Hochfeste Gsas

Julthax

Starnwall

Karasai

Karambyssk

Kiotal

Leylid

Locth

Ahrast

Nordwald

Ostfestung

Sonnenburg

Seer

Coeleum

Saxthan

Yavanttia

Tharmulon

Seestadt

Terechratt

Stratt

Nebellande

Schattenburg

Vanradt

Vanshaym

Waldburg

Zorhaim

Wakiseh

Radburg

Über diesen QR-Code

gelangst du zur Weltkarte

1. INTRO

JAHR 650 DER 2. LEGENDE

Laut quakten die Frösche in den Schatten, als sie das klackende Geräusch vernahmen, welches von den Strandhunden stammte, die Jagd auf sie machten. Strandhunde lebten nur an den Stränden von Nordwald, sie waren groß wie Hunde und sahen aus wie Garnelen. Violette facettierte Augen, die auf blauen Stielen nach Beute Ausschau hielten, drehten sich wild umher, immer auf der Suche nach einem Festmahl, das sie mit ihren lanzenartigen Vorderbeinen aufspießen konnten. Der schwache Mondschein ließ den grün schimmernden Chitinpanzer der Krebstiere beinahe schwarz wirken und ihre sonst feuerroten Beinpaare sahen aus, als seien sie mit Rost überzogen. Die ersten Menschen, die auf die großen Schalentiere trafen, fanden heraus, dass es ein Leichtes war, sie zu domestizieren und als Haus- und Hoftiere oder Spielgefährten für Kinder einzusetzen. Dank ihrer außerordentlichen Schwimmfähigkeiten waren sie bei Kindern beliebte Spielkameraden, die auch akzeptierten, als Reittiere durch das Smaragdmeer gezogen zu werden. Dieses Meer hatte seinen Namen aufgrund der in allen Grünschattierungen tanzenden Wellen, die ihre Farbe wiederum von einer seltenen Algenart erhielten. Die meisten Menschen außerhalb Nordwalds nannten das Smaragdmeer allerdings ein wenig abfällig »den großen See«.

In Nordwald hingegen käme niemand auf die Idee, die unberechenbaren Wellen des Ozeans so leichtfertig herauszufordern; schließlich war schon so mancher, der auf ihnen sein Glück gesucht hatte, nie mehr zurückgekehrt. Die Sonne war bereits vor einigen Stunden hinter dem Horizont versunken und hatte nur die brütende Hitze zurückgelassen, in der die Mückenschwärme ausschwärmten und als winzige Blutsauger über die Bewohner Nordwalds herfielen, die in der Hoffnung auf ein wenig kühle Nachtluft ihre Fenster nicht verschlossen.

Wie in so vielen Nächten zuvor sollte diese Hoffnung auch heute unerfüllt bleiben und so warfen sich Menschen, ob in den mehrstöckigen Bürgerhäusern oder in den Hütten am Rand des Wassers, unruhig in ihren Laken hin und her und sehnten sich nach ein wenig Schlaf. »Etwas liegt in der Luft«, sagten die Alten, die keinen Schlaf mehr brauchten, während die Jungen von fiebrigen Gedanken angetrieben wurden, die sich in den Schatten der Nacht verloren. In seiner Anfangszeit war Nordwald ein winziges und unbedeutendes Piratennest gewesen, in das sich die Freibeuter nach geglückten Beutezügen zurückzogen und über Tage und Nächte hinweg feuchtfröhlich ihren neuen Reichtum feierten, bis sie zu weiteren Raubzügen aufbrachen. Kaum ein ehrbarer Mensch hätte sich nach Nordwald verirrt und man erzählte sich außerhalb schaurige und blutrünstige Geschichten über die gesetzlosen Bewohner jener Hochburg des Verbrechens.

Sowohl Nordwald als auch Seestadt, die schwimmende Stadt, in der früher ein gros der Bewohner die meiste Zeit des Jahres auf Schiffen lebten, verdankten ihre Existenz der Gier raubeiniger Piraten, die in den frühen Tagen hier ihren Zufluchtsort gefunden hatten.

Doch diese Zeiten waren lange vorbei. Inzwischen war Nordwald durch seine weitläufige Hafenanlage, in deren tiefen Fahrrinnen sogar die großen Dreimaster anlegen konnten, eines der bedeutendsten Handelszentren diesseits des Smaragdmeers. Lediglich die Hauptstadt des Königreichs Tharmulon, die Seestadt, überragt Nordwald mit seinen Handelsflotten. Der Handel hatte so manchen Bewohner Nordwalds erst reich und schließlich ehrbar gemacht. Längst verlegten sie sich nicht mehr auf die Freibeuterei, sondern auf den Handel mit Getreide aus dem Süden des Landesinneren, Seide aus Federbach im Osten, edle Hölzer aus dem Eulenschauerwald und was auch sonst über das weite Meer und die Küsten hinauf nach Nordwald gebracht wurde, in den riesigen Speichern eingelagert und dann zu einem Mehrfachen des ursprünglichen Preises weiterverkauft werden konnte. Verderbliche Waren werden in mehrstöckigen Speichertürmen aus porösem rotem Stein gelagert. Diese runden Türme hatten keine Fenster, dafür aber zwei große Tore aus grünem Holz, durch die zwei Pferdefuhrwerke nebeneinander fahren können, um neue Waren anzuliefern oder eingelagerte Waren abzuholen und zu den Häfen zu befördern. Die meisten von ihnen stehen hinter den Hafenmauern. Das Gestein, aus dem sie erbaut wurden, sorgt dafür, dass sie länger haltbar sind.

Dieser Wandel zeigte sich auch im Erscheinungsbild der Stadt. Statt einfacher Holzhütten erhoben sich nun die mehrstöckigen Kaufmannshäuser bis in den Himmel, deren Fassaden zum Teil kunstfertige Schnitzereien zierten und anstelle der zahlreichen Spelunken, in denen die Piraten früher eingekehrt waren, gab es inzwischen eine ganze Reihe hochwertiger Gasthäuser und sauberer Schänken, in denen es nicht nur guten Fisch, sondern auch guten Wein gab, sogar teuren Saxthanischen Wein.

In den verwinkelten Gassen zwischen den Häusern türmten sich weder Unrat noch die Schnapsleichen der vergangenen Nacht, sondern das Pflaster wurde regelmäßig gereinigt und niemand entleerte mehr seinen Nachttopf aus dem Fenster direkt auf die Straße. Vielmehr gingen die Kaufmannsgattinnen im Sonnenschein mit ihren Mägden zum Markt und kauften Früchte, Brot, Käse und was ihre Herzen sonst noch so begehrten. Dirnen, die man an ihren gelben Tüchern erkannte, fand man nur noch in der direkten Nähe des Hafens, wohin sich nach Einbruch der Dunkelheit kein ehrbarer Mensch mehr verirrte.

Wachsoldat Limbsen sehnte bereits den Morgen und damit das Ende seiner Schicht bei der Stadtwache herbei, während er seinen Rundgang entlang der Hafenmauer machte. Der gestärkte Kragen seiner Uniform war bereits von Schweiß durchtränkt.

»Verdammte Viecher«, knurrte Limbsen und schlug sich mit einem lauten Klatschen in den Nacken, wo er das verräterische Jucken verspürt hatte. Mehr als einen lästigen Blutsauger hatte er in den vergangenen Stunden bereits erschlagen, bevor er ihm einen dieser schrecklich juckenden Stiche verpassen konnte. Nordwald, die Lagunenstadt, die man mitten in einen Wald hineingebaut hatte, war in den kühleren Monaten des Jahres ein Ort milden Klimas und erfrischender Seeluft, doch jetzt, während des Sommers, roch das Wasser der Lagune brackig und faul und die Mückenschwärme fraßen jeden armen Teufel, der des Nachts ungeschützt in den Straßen unterwegs war, regelrecht auf.

Limbsen, der in diesem Sommer 20 Winter zählte, war ein solcher armer Teufel. Seine Mutter, eine rundliche Wirtsfrau aus einem der ärmeren Viertel der Stadt, war eine resolute Frau und hatte sich in den Kopf gesetzt, dass aus ihrem jüngsten Sohn etwas Anständiges wurde. Seine älteren Brüder Kirin und Lagosch hatten es vorgezogen, mit kaum 16 Jahren auf einem der großen Handelsschiffe anzuheuern und zur See zu fahren, sodass zumindest Limbsen es zu einer Uniform bringen sollte. Für einen Admiral, Maat oder Kadetten hatten Limbsens Fähigkeiten sowie sein Engagement nicht gereicht, sodass er nun ein einfacher Gefreiter der Stadtwache war und als solcher an fünf Nächten der Woche seinen immer gleichen Rundgang durch die Stadt machte, nur begleitet vom flackernden Licht seiner Laterne, die er hin- und her-schwenkte.

Träge schaukelten die Schiffe, die im Hafen vor Anker lagen, in jener mondlosen Nacht hin und her. Die meisten von ihnen stammten aus Seestadt oder Seer, vereinzelt auch aus Schattenufer, ein jedes Handelsschiff, an dem der ein oder andere Kaufmann Nordwalds einen Anteil besaß. Limbsen schlenderte den Kai entlang und dachte darüber nach, welche Reichtümer im Bauch des jeweiligen Schiffes lagern mussten, jetzt, noch bevor die Ladung gelöscht war. Ob es seine Brüder auch eines Tages zu einer eigenen Reederei bringen würden? Wer als Kaufmann erfolgreich war, durfte darauf hoffen, die Würden des niederen Adels zu empfangen, so wie sein Hauptmann Hänzzon DeGard, dem Limbsen heimlich nacheiferte. Immerhin hatte es dieser von ganz allein zur Stellung des Hauptmanns gebracht, dabei hätte er ohne Probleme seine Herkunft dazu nutzen können, um ein oder zwei Ränge zu überspringen. Doch der groß gewachsene Hauptmann hatte einst, wie Limbsen selbst, als einfacher Gefreiter seine Runden durch die Stadt gezogen.

Das würde seiner Mutter wohl gefallen, überlegte Limbsen, während er den Kai verließ und sich langsam der mehrere Meter breiten Hafenmauer zuwandte; ein Bollwerk, das einst die ganze Stadt umschlossen hatte. Als Nordwald noch ein gefürchtetes Piratennest gewesen war, war es häufiger zu feindlichen Angriffen gekommen. Zumeist durch andere Piraten wie die aus Seestadt oder der königlichen Marine aus Schattenufer. Nur selten wurde Nordwald über die Landwege angegriffen. Doch nun lag der letzte Angriff schon knapp vierhundert Jahre zurück und König Mardenz von Nordwald war ein nüchterner und bescheidener Mann, der im Stadtschloss lediglich ein paar Zimmer bewohnte und sich ansonsten im Stillen seinen Amtsgeschäften widmete. Lediglich ein Ehrenschiff, die Gischtkrone, leistete er sich, so wie es seinem Status als König einer Küsten- und Handelsstadt gebührte.

Ein fetter Strandhund kam vom Kai auf ihn zugelaufen und berührte ihn am Stiefel. Der Strandhund hatte die Größe eines Schäferhundes, trug einen für Strandhunde eher unüblichen dunkelroten Chitinpanzer und war vom Wesen her zutraulich bis lästig. Limbsen trat nach ihm, doch da war er bereits in einer Lücke der Hafenmauer verschwunden. Limbsen verabscheute die riesigen Biester, die üblicherweise in den Korallenriffen des Meeres lebten, oder von den Bewohnern Nordwalds als Haustiere gehalten wurden, aber durchaus einen gelegentlichen Ausflug in den Hafen unternahmen, wenn sie ausbüxten. Als kleines Kind wollte er auch immer einen Strandhund als Spielgefährten haben, aber seine Mutter erlaubte es ihm damals nicht. Oft versuchte er, einen wilden Strandhund aus dem Meer zu zähmen, doch die Schalentiere ließen sich nicht darauf ein. Wenn er dann zornig wurde und sie gegen ihren Willen aus dem Wasser zerren wollte, passierte es oft, dass sie ihn mit ihren Fängen piksten, damit er sie losließ. Einer der Strandhunde traf Limbsens kleinen Zeh dabei mit einem seiner spießartigen Fängen. Der Zeh wurde zunächst Blau und fiel einige Tage darauf ab. Seit diesem Tag hegte er einen tiefen Groll gegen die Tiere.

Verärgert stieß Limbsen einen Pfiff aus. Seine Uniform klebte in der schwülen Hitze der Nacht an seinem Körper, in den kniehohen Stiefeln juckte die Haut seiner knochigen Waden und seit dem Morgen quälte ihn der hohle Zahn wieder, der in seinem rechten Oberkiefer steckte. Er ließ seinen Blick zum Meer jenseits der Schiffe schweifen, eine riesige, tiefschwarze Fläche, die irgendwo am unsichtbaren Horizont mit der Schwärze des Himmels verschmolz. Sterne waren keine zu sehen, so als schirmte eine Dunstglocke die Stadt nach außen ab. Nur aus Richtung des Waldes, der direkt hinter Nordwald begann, wehte hin und wieder der frische Duft der Kiefern heran, die in diesen heißen Monaten besonders viel Harz produzierten. Doch niemand hielt es für nötig, auf der Landseite der Küstenstadt eine eigene Nachtwache einzurichten. Dort gab es eine hohe Stadtmauer mit nur drei Toren, die rund um die Uhr von jeweils zwei Männern bewacht wurden, die die Nächte damit verbrachten, auf ihren Schemeln zu dösen oder zu würfeln. Ein angenehmes Leben. Sehr viel angenehmer als Nacht für Nacht Runden zu drehen und Schiffe zu bewachen, die ohnehin niemand angriff. Eigentlich, so sah es Limbsen, war die nächtliche Stadtwache inzwischen überflüssig, zumindest hier direkt an den Kais. In den Gassen des Hafens mochte es hin und wieder zu Schlägereien unter Betrunkenen kommen, auch Taschendiebstähle und andere Delikte kamen vor, doch hier draußen zu stehen und auf das weite Meer hinauszublicken, um einen eventuellen Angriff frühzeitig zu erkennen, hielt er für übertriebene Vorsicht. Lieber hätte er sich in einer der Schänken wie dem Goldenen Anker einen Klaren und ein Bier gegönnt, vielleicht noch etwas von dem gepökelten Schweinefleisch mit Kohl, das er so gerne aß und sich dann zufrieden und satt auf sein Lager zurückgezogen. Wer nachts arbeitete, war ständig müde, auch wenn er des Tages genug schlief.

Bei dem Gedanken an eine leckere Völlerei und die darauffolgende Bierschwere lief dem Gefreiten Limbsen das Wasser im Munde zusammen und schon wollten ihn seine Füße wie von selbst in eine der belebten Gassen rund um das Hafenbecken führen, wo er genau das finden würde, wonach sich sein Leib so sehr verzehrte, da entdeckte er einen Schatten, der mit weit ausgreifenden, abgezirkelten Schritten auf ihn zukam. Das Licht einer Laterne tanzte auf und ab und brachte die polierten Lederstiefel des Hauptmanns zum Glänzen, der eilig auf ihn zukam.

»Gefreiter Limbsen?«

»Herr Hauptmann?« Unwillkürlich nahm Limbsen sofort Haltung ein, straffte die Schultern, richtete sich auf.

»Irgendwelche Auffälligkeiten?«

»Nein, alles ruhig«, erwiderte Limbsen und schwenkte dienstbeflissen mit seiner Laterne in Richtung Meer. Beinahe hätte er hinzugefügt, dass das in jeder Nacht der vergangenen 400 Jahre der Fall gewesen war, doch das verkniff er sich. Hauptmann DeGard nahm seine Aufgabe ernst. Er gehörte zu jener Sorte Mann, die auch im tiefsten Frieden jederzeit mit einem Angriff rechnete, auch wenn seine äußere Erscheinung davon nichts verriet. Anders als Limbsen war er hoch aufgeschossen, hatte breite Schultern und ihm fehlte die jungenhafte Schlaksigkeit seines Gefreiten. Sein Körper war seltsam kantig, ohne, dass ihm eine kriegerische Spannung innewohnte, die Brust eher schmächtig, die Hände eine Spur zu groß. Den Kopf trug er schon seit jungen Jahren rasiert, während Limbsen eine dünne Matte aus strohblondem Haar pflegte, die seine leichten Segelohren verbarg. »Du kennst das Motto der Stadtwache von Nordwald?«

»Allzeit bereit?«, antwortete Limbsen, wie aus der Pistole geschossen.

»So ist es, Gefreiter Limbsen. Und dieses Motto nehmen wir ernst!«

Limbsen biss sich auf die Unterlippe. Zu gerne hätte er den Hauptmann darauf hingewiesen, dass Nordwald seine kleine Kriegsflotte in den vergangenen Jahrhunderten höchstens verbündeten Königreichen bei deren Schlachten zur Verfügung gestellt hatte und sich diesen Einsatz selbstverständlich in Gold hat aufwiegen lassen, doch er ahnte, dass dem Hauptmann ein solcher Einwurf nicht gefallen würde. Hauptmann DeGard nahm seine Pflicht eben ernst.

»Gefreiter Limbsen? Wann haben Sie zuletzt Ihr Fernglas eingesetzt?«

Limbsen geriet ins Schwitzen. Um ehrlich zu sein, zog er sein Fernglas höchstens ein Mal pro Nacht hervor, um den Horizont nach feindlichen Schiffen abzusuchen, da ihm die Nutzung Kopfschmerzen bereitete.

»Zu jeder vollen Stunde, so wie es Vorschrift ist«, erwiderte er. DeGard fixierte ihn mit einem durchdringenden Blick. In diesem Moment ertönten die Glocken der großen Uhr, die den höchsten Turm des Stadtschlosses zierte und deren Läuten man in der ganzen Stadt vernehmen konnte. Eilig zerrte Limbsen sein Fernglas hervor, schob es auseinander und richtete es auf den Horizont. Zunächst sah er nichts außer der vertrauten Schwärze des nächtlichen Meeres und wollte es gerade wieder absetzen, als ihm eine Bewegung vernahm. Es handelte sich um ein winziges, flackerndes Licht, das auf den Wellen auf und ab hüpfte.

Auf einmal waren da noch mehr Lichter, ein ganzes Meer aus Lichtern und in ihrem Schein zeichneten sich Planken, Ruder, Segel und Masten ab. Bei diesem Anblick wich augenblicklich jedes Gefühl von Hitze aus Limbsens übermüdeten Körper. Stattdessen fühlte er eine tödliche Kälte sein Rückgrat hinablaufen. Langsam ließ er das Fernglas sinken. Sein schmales Gesicht war kalkweiß, die blassblauen Augen hatte er weit aufgerissen.

»Herr Hauptmann?«, krächzte er, denn seine Stimme versagte ihm vor Furcht den Dienst.

»Was denn, Gefreiter Limbsen?« Hauptmann DeGard maß seinen Untergebenen mit strengem Blick. Als er dessen angstverzerrte Miene sah, griff er eilig nach seinem eigenen Fernrohr und richtete es auf den Horizont. Ebenso schnell ließ er es wieder sinken.

»Alarm!«, sagte er, dann lauter: »Alarm! Limbsen, schlagen Sie Alarm! Uns nähert sich eine unbekannte Flotte! Die Stadtwache von Nordwald muss sich sofort bereitmachen!« Kaum hatte er das ausgesprochen, zerriss das dumpfe Donnern einer Kanone, ein Geschenk aus dem fernen Königreich Zorhaim, die nächtliche Stille. Noch waren die feindlichen Schiffe zu weit entfernt für das Geschütz, und die Kanonenkugel versank im Meer, doch genau zum ungünstigsten Zeitpunkt kam Wind auf und trug die Schiffe noch schneller an die Küste Nordwalds heran. Kein Frosch und auch kein Strandhund war mehr zu hören, als sich die vermummten Männer auf den schwarz bemalten Schiffen bereit machten, um mit Katapulten und Brandgeschossen auf Nordwald zu zielen und alles zu vernichten, was sich ihnen in den Weg stellte. Zu den ersten Gebäuden, die unter dem feindlichen Ansturm in Flammen aufgingen, war das reetgedeckte Gebäude des Goldenen Ankers.

2. DIE KANONE VON NORDWALD

Im Badehaus von Lindwall herrschte zur Mittagszeit reger Betrieb. Badegäste nutzten die Zeit nach dem Mittagsmahl, um sich im Badehaus zu erfrischen und sich zu lockeren Gesprächen zu treffen. Das kleine Badehaus am Dorfplatz verfügte über getrennte Bereiche für Männer und Frauen, sodass die Bewohner beiderlei Geschlechts dort ungezwungen das heiße Wasser genießen konnten, das über eine Wasserleitung direkt vom Dorfbrunnen in die Becken des Badehauses gelenkt wurde, wo es durch ein unterirdisches Heizsystem auf eine angenehme Temperatur erwärmt wurde. Oberirdisch erwartete die Gäste ein dampferfülltes Ambiente aus Natursteinen, die als Sitzgelegenheit dienten. Im Frauen- und im Männerbereich befand sich jeweils ein kreisrundes Becken mit warmem Wasser, hinzu kamen Brausen mit kaltem Wasser. In hölzernen Eimern standen Bürsten bereit, um den Rücken und andere Körperteile zu schrubben, bis die Haut glühte. Verschiedene Essenzen und Öle rundeten die Reinigung ab. Bis zu zwei Dutzend Männer und Frauen konnten die Badebereiche aufsuchen, um sich ausgelassen zu unterhalten und Neuigkeiten auszutauschen. So manches Geschäft war auf den Bänken und in den Bädern des Badehauses schon getätigt worden, mit nicht mehr am Leib als einem Badetuch.

In durch Vorhänge abgetrennten Kabinen boten die Dirnen ihre Dienste auch im Männerbereich an, wo sie bei Bedarf auch einen verspannten Rücken behandelten oder bei der Körperpflege halfen. Ihr Kichern und Jauchzen hallte von den Wänden wider, gefolgt vom Lachen und Grunzen ihrer Kunden. Um diese Tageszeit hatte Glyren alle Hände voll zu tun. Der Schweiß stand dem Heizer mit dem schulterlangen braunen Haar und der breiten Brust auf der Stirn, während er, nur durch die Berührungen seiner Hände, die Holzscheite unter einem der Becken entzündete. Seine magischen Kräfte verbarg er vor den anderen Bediensteten und den Besuchern des Badehauses. So erzählte er Faran, dem Besitzer des Badehauses, dass es nur daran lag, dass er das Holz so sorgfältig auswählte. Die optimale Reihenfolge der verschiedenen Hölzer, so wurde er nicht müde zu erklären, spielte eine entscheidende Rolle, wenn es darum ging, die richtige Temperatur zu erreichen. Diese und viele andere absurde Ausreden erfand er, um Faran von der Wahrheit abzulenken. Er war ein Feuermagier. Sein Talent war ihm in die Wiege gelegt worden, doch seit den Ereignissen in Nordwald wagte er nicht mehr, es öffentlich anzuwenden. »Die Kanone von Nordwald« hatte man ihn genannt. Die Küste hinauf und hinab war er für seine besonderen, feuermagischen Künste bekannt gewesen, bis, ja, bis zu jenem ereignisreichen Tag vor knapp fünf Sommern, als ihm ein schrecklicher Fehler unterlaufen war.

Glyren wischte sich mit dem Handrücken über die schweißnasse Stirn und rieb sich seine Hände an seiner ledernen Schürze an. Er trug ein grobes Hemd aus flachsgrünem Leinen, darüber die Schürze, die ihn vor Verbrennungen an den Öfen schützte, sowie dicke, lederne Handschuhe, mit denen er sogar direkt in das Feuer fassen konnte. Zum Entzünden der Hölzer musste er diese natürlich ausziehen, wollte er seine Magie zum Wirken bringen, was die ganze Angelegenheit ein wenig umständlich machte. Immerhin konnte es jeden Augenblick geschehen, dass Faran unerwartet hinter ihm auftauchte und argwöhnisch verfolgte, wie er die Glut in den Öfen anheizte.

Glyren strich sich das feuchte Haar aus der Stirn und stapfte die niedrigen Gängen unter dem Bad hinunter zum Holzlager. Hier befanden sich ordentlich aufeinandergeschichtet, verschiedene Stapel von Holz. Darunter Fichtenholz, ebenso wie Tanne, Esche, Wacholder und sogar Kirsche. Je nach Härte- und Trocknungsgrad des Holzes sorgte es für angenehmen Duft, trockene Wärme oder besonders große Hitze. Mit Hölzern kannte sich Glyren aus. Das war Teil der Feuermagie. Nichts brannte so gut und nachhaltig wie Holz. Sicher, Öle und verschiedene Metalle brannten hell und gleißend, einige loderten sogar in leuchtenden Farben, doch die gleichmäßig zuckenden Flammen eines Holzfeuers, deren Funken in den Himmel schossen, waren für Glyren noch immer der schönste Anblick. Früher hatte er auch mit anderen Stoffen experimentiert, mit Pech etwa oder dem Pulver, das er aus türkisfarbenen Steinen gewann.

Doch heute nutzte er solche Hilfsmittel nicht mehr, zu viel war geschehen. Im Verborgenen, in seiner abgelegenen Hütte am Rand des Waldes, erhitzte er nur mit der Kraft seiner Hände Steine und formte aus den Steinen seltsame, eigenwillig schöne Figuren und Skulpturen. Gestern Nacht erst hatte er einen Gnom geformt, mit wildem, verstrubbeltem Haar und spitzen Ohren, einer langen Nase und krummen Beinen. Der kleine Kerl war ihm während des Erschaffungsprozesses regelrecht ans Herz gewachsen.

Doch auch seine steinernen Schöpfungen halfen Glyren nicht darüber hinweg, dass er einsam war. Mit den Menschen aus Lindwall hatte er nicht viel zu tun. Hier unten, in den Katakomben des Badehauses, bekam er sie so gut wie nie zu Gesicht und das war ihm nur recht. So vermied er es, unangenehme Fragen beantworten zu müssen, etwa, wo er herkam und warum er ausgerechnet in einem kleinen Nest wie Lindwall gelandet war.

Über viele Kilometer war Lindwall nur von dichtem Wald umgeben, durch den nur zwei Straßen führten. Hin und wieder zerrissen Felsschluchten das ewige Grün der Fichten und Tannen, die hier vorrangig standen und man munkelte, dass in den Höhlen und Schluchten rund um Lindwall merkwürdige Geschöpfe ihr Unwesen trieben. Von Trollen war die Rede, ebenso von launischen Pucks und verführerischen Elfenprinzessinnen, in den Teichen und Seen tummelten sich Nixen und streitlustige Wassermänner und an den schattigsten Orten, dort, wo Bilsenkraut und Tollkirsche wuchsen, hatten Hexen ihre windschiefen Hütten errichtet.

Keineswegs konnte man Lindwall mit Nordwald vergleichen. Während Nordwald eine richtige Stadt mit einem Hafen und einem Zentrum war, gab es in Lindwall nur einen Marktflecken. Außerhalb der Markttage schnatterten die Gänse um den Brunnen in seiner Mitte, aus dem die Frauen der umliegenden Häuser ihr Wasser schöpften. Es gab ein Versammlungshaus, in dem zu den Sonnwendzeiten und nach der Ernte ausgelassen gefeiert wurde. Auch wenn eine Hochzeit anstand oder ein Kind in der Gemeinschaft begrüßt werden sollte, versammelte man sich dort und schmückte die geschnitzten Giebel mit bunten Papiergirlanden.

Glyren hielt sich von diesen Festivitäten fern. Seit seinem Weggang aus Nordwall verspürte er nicht länger das Bedürfnis zu feiern. Mehr als sein allabendliches Kräuterbier in der einzigen Taverne des Ortes gönnte er sich nicht. Die Arbeit im Badehaus war anstrengend und schweißtreibend und dennoch genoss er sie. Sie erschien ihm wie die gerechte Strafe für das, was er angerichtet hatte. Nie hätte er gedacht, dass die Zauberkraft seiner Hände eine solche Zerstörungskraft entwickeln konnte. Stets hatte er darauf vertraut, seine Kräfte kontrollieren zu können und sie nur zum Besten aller einzusetzen. Für seine Kunststücke mit Feuer und Rauch war er einst berühmt gewesen. Sein Meisterstück war es einst gewesen, durch geschicktes Drehen seiner Hände kleine Feuerbälle zu erzeugen, die wie brennende Pfeile in den Nachthimmel stiegen und dort explodierten. Für dieses Kunststück hatte er lange geübt. Viele Male hatte er sich bei dem Versuch, die Feuerbälle zu erzeugen, fast verbrannt, doch schließlich hatte er sein Handwerk, wie er es betrachtet, gemeistert.

»Da kommt die Kanone von Nordwald« hatten die Kinder in den Straßen begeistert gerufen und ein Jeder war stolz darauf gewesen, ihm, dem Feuermann, die Hand zu schütteln. Seine Berührung sollte Glück bringen, erzählten sich die Frauen auf den Bänken, wenn er wieder eine seiner Feuerdarbietungen zum Besten gab. Glyren war mit seinen damals knapp 30 Sommern ein angesehener Bürger der Stadt mit vielen Freunden gewesen. Die schönsten Mädchen hatten ihm gewunken, wenn er durch die Straßen zog, und ihm heimlich Nachrichten zugesteckt.

Doch nun war es damit vorbei. Niemand erinnerte sich mehr an Glyren, den Feuerkünstler. Seinen Namen hatte man in den Staub getreten und es gab nichts, das er dagegen tun konnte. Wie nur hatte ihm ein so schrecklicher Fehler unterlaufen können? Das Fest vor fünf Sommern hatte der vorläufige Höhepunkt seiner Karriere als Schausteller und Feuerkünstler werden sollen. Mit einer neuen Technik schoss er kleine Brocken eines sehr brennbaren Gesteins mit den Feuerbällen in der Luft, die dann in einem hellen Funkenregen hoch oben am Himmel verglühten.

Alles war hervorragend gelaufen. Viele Menschen drängten sich zwischen den Buden und Wagen, die man für das Fest aufgestellt hatte. Auf der Tanzfläche drehten sich die Paare, eine Musikband spielte ausgelassene Melodien und an den Tischen saß man zusammen und ließ die Humpen kreisen. Pünktlich um Mitternacht hatte Glyren den Platz betreten und mit seiner Feuervorführung begonnen. Lauter erstaunte und begeisterte »Ahs« und »Ohs« waren von den Zuschauern zu hören gewesen, als seine Feuerbälle den Himmel stoben und dort ein farbenfrohes Feuerwerk veranstalteten. In allen Farben des Regenbogens explodierten die Feuerkugeln und zauberten flackerndes Licht auf die gebannten Gesichter der Umstehenden.

Doch dann war es passiert. Eine Feuerkugel, die letzte, stieg zu niedrig auf. Glyren verfolgte ihren flachen Flug über die Köpfe der Menschen hinweg, dicht an den Dächern der umstehenden Häuser vorbei. Die Kugel explodierte, wie geplant, in einem grellen Orange. Ein leuchtender Farbregen fiel auf die Dächer nieder und schon glaubte sich Glyren am Ende seiner Show angekommen, als ein Brocken, der noch immer glühte, auf eines der Strohdächer fiel.

Ein entsetzter Aufschrei lief durch die Menge. Das Dach ging sofort in Flammen auf. In den letzten Tagen und Wochen hatte es kaum geregnet, sodass das trockene Stroh brannte wie Zunder. Mit offenem Mund und wie erstarrt hatte Glyren zugesehen, wie sich das Feuer vom Dach auf das hölzerne Gebälk des Hauses ausbreitete. Die Fensterscheiben barsten und tiefschwarzer Qualm strömte hervor. Bald schon ragte die Rauchsäule hoch in den Himmel und Funken stoben, die drohten, die benachbarten Dächer ebenfalls in Brand zu stecken. Schreie drangen nach außen, hoch und schrill. Die entsetzliche Angst in ihnen ließ Glyren das Blut in den Adern gefrieren.

»Seht nur!«, schrie jemand, obwohl alle ihre Augen bereits auf das sich vor ihnen entfaltende Unglück gerichtet hatten. »Es brennt!«

Unzählige Münder griffen den Ruf auf. »Es brennt!«, schrien sie. »Es brennt!«

»Rasch, holt Wasser! Wir müssen verhindern, dass es auf die anderen Häuser übergreift«, riefen sie. Eilig wurden Eimer geholt, die in einer Kette über den Festplatz zu den brennenden Häusern gereicht wurden, doch die Flammen griffen immer schneller um sich. Die Angstschreie verwandelten sich in Schmerzensschreie. Entsetzt verfolgte Glyren, wie eine Frau mit brennendem Haar aus dem zuerst getroffenen Haus gerannt kam. An ihrer Hand hielt sie ein kleines Mädchen, dessen Gesichtszüge angstverzerrt und rußverschmiert waren.

Tief hatten sich die schrecklichen Bilder jener Nacht in Glyrens Gedächtnis gebrannt. Nur mit Mühe war es den Besuchern des Festes gelungen, das Feuer zu löschen. Bis zum Morgen glimmten im trockenen Stroh der Dächer immer wieder neue Feuerherde auf. Als die Sonne über dem Festplatz aufging, zeigte sich das ganze Ausmaß der Zerstörung. Sieben Häuser waren bis auf die Grundmauern niedergebrannt, darunter eine Bäckerei, eine Apotheke und das Lager eines Tuchhändlers. Schlimmer noch als der materielle Schaden aber war das menschliche Leid, das das Feuer verursacht hatte. 12 Menschen hatten durch Glyrens Fehler Verbrennungen erlitten, unter anderem fünf Kinder, eines erst wenige Monate alt. Die meisten von ihnen waren von Rauchvergiftungen und Verbrennung betroffen.

Fassungslos war Glyren über den Festplatz geirrt und hatte verzweifelt versucht, bei den Löschversuchen zu helfen. Im grauen Licht des frühen Tages entging ihm nicht, dass ihn nun niemand mehr als Helden betrachtete. Im Gegenteil, die Menschen warfen ihm misstrauische Blicke zu und steckten die Köpfe zusammen, wenn sie seiner gewahr wurden. Glyren begann, sich unwohl zu fühlen. Das Gefühl steigerte sich in den folgenden Tagen noch, als mehr und mehr Details seines Versagens bekannt wurden. »Seht nur, da kommt der Feuerleger! Sieben Häuser hat er auf dem Gewissen«, zischten sie, während sie an ihm vorbeigingen. Und die schönen Mädchen tuschelten nun mit abfälligen Blicken über ihn. Sein Ruhm gehörte der Vergangenheit an, stattdessen überschüttete man ihn nun mit Geringschätzung und Verachtung.

Einige Tage ertrug Glyren dies, dann floh er vor den Folgen seines Fehlers, hinaus aus Nordwald, in das Hinterland. Wochenlang zog er umher, lebte nur von wilden Tieren und trank Wasser aus den kalten, klaren Quellen. Nie wieder, dessen war er sich sicher, wollte er in der Gesellschaft von Menschen leben. Doch dann war der Winter gekommen und mit ihm die frostigen Nächte und so hatte es Glyren dann doch vorgezogen, in die nächste Siedlung zu wandern. Diese war zufällig Lindwall gewesen und wie es der Zufall so wollte, hatte der dortige Bader gerade nach einem Heizer gesucht. Die Tätigkeit war nicht sehr beliebt, da sie bedeutete, viele Stunden in der stickigen Luft der Katakomben unter dem Badehaus zu verbringen und dabei schwerste körperliche Arbeit zu leisten, doch Glyren kam dies gerade recht. Auf diese Weise konnte er seine Fähigkeiten nutzbringend einsetzen und sich zugleich für seinen Fehler und dessen Folgen bestrafen. Ächzend schaufelte er eine Fuhre Wacholderholz unter das Becken im Männerbereich und verschloss die Luke bis auf ein kleines Luftloch. So würde das Feuer noch eine ganze Weile besonders heiß brennen und die Hitze so bis zum Ende des heutigen Badetages ausreichen. »Glyren?« Faran hatte die schwere, eisenbeschlagene Tür aufgestoßen. »Ja?«

»Kannst du mir draußen mit ein paar Fässern helfen? Ich plane, an den Wochenenden in Zukunft Wein auszuschenken. Ich nehme an, dass das den Zulauf in das Badehaus erhöhen wird.« Faran rieb sich geschäftstüchtig die Hände. Sein langer, schwarzer Schnurrbart vibrierte und seine braunen Augen blitzten listig. Nie war er um eine Idee verlegen, sein Geschäft noch besser zum Laufen zu bringen. Ihm war jene Eigenschaft in die Wiege gelegt worden, die seit jeher einen guten Geschäftsmann ausmachte. Faran hatte ein untrügliches Gespür für die geheimen Bedürfnisse und Sehnsüchte der Menschen. So hatte das Treiben der Dirnen in seinem Badehaus schon für manchen Ärger mit den verheirateten Frauen von Lindwall gesorgt, doch Faran hatte diesen Konflikt kurzerhand beigelegt, indem er mit Maron einen ebenso gutaussehenden wie stattlichen jungen Mann engagierte, der fortan im Damenbereich nur leicht bekleidet seinen Dienst tat und etwa die Eimer mit dem kalten Wasser auffüllte oder die Handtücher austauschte. Ebenso wie Faran wusste, wie er eine Horde empörter Ehefrauen beruhigte, so ahnte er auch, dass hinter Glyrens einsilbigen Antworten auf sein Leben vor Lindwall und sein besonderes Geschick beim Heizen weit mehr stecken musste, als der seltsame Fremdling zugab, doch bisher war Glyren all seinen bohrenden Fragen stets geschickt ausgewichen. So war Glyren auch jetzt auf der Hut, als er seine Handschuhe abstreifte und an Faran vorbei die Treppen aus den Katakomben nach oben stapfte. Oben, vor dem Badehaus, stand ein einspänniger Karren, dessen Kutscher schläfrig auf dem Kutschbock döste.

»Bist du Glyren?«, fragte er neugierig, als er Glyren sah. Dieser blinzelte einen Moment, geblendet vom Sonnenlicht, dann schnappte er sich das erste von vier großen Fässern und machte sich daran, dieses in jenen Teil der Katakomben zu bringen, die nicht zum Heizen verwendet wurden. Es hieß, in früherer Zeit hätte das Badehaus einem anderen Zweck gedient, was die tunnelartigen Kellergewölbe erklärte, die sich unter dem Haus tief in den Boden gruben und jenseits der beiden Öfen eine gewisse Kälte speicherten.

Tatsächlich gab es eine unterirdische Verbindung zu den Kellern des Gasthauses, sodass sich Glyren schon mehr als einmal heimlich an den Biervorräten dort bedient hatte. Wenn im Winter Schnee fiel und der nahegelegene Weiher zufror, schnitt man dort große Eisblöcke und brachte sie in die Gewölbe unter dem Marktplatz, um im Sommer so das Bier zu kühlen.

»Willst du mir nicht helfen?«, brummte Glyren, als er sich daran machte, das zweite Fass nach drinnen zu schleifen. Der Kutscher warf ihm einen gelangweilten Blick zu.

»Bist du hier der Knecht oder ich?«, gab er zurück. Glyren biss die Zähne zusammen und schluckte die scharfe Antwort, die ihm auf der Zunge lag, herunter. Früher hätte er dem Kutscher für seine freche Antwort eine Lektion erteilt, ihm vielleicht einen kleinen Schrecken eingejagt oder ihm ein wenig das Hemd versengt, doch heute musste er darauf verzichten, wollte er nicht, dass bald jeder von hier bis Nordwald wusste, dass er einst am Schaden so vieler Menschen schuld gewesen war und sich nun hier in Lindwall versteckte.

Glyren schleppte alle vier Fässer in den Keller, dann überprüfte er noch einmal die Feuerquellen und verabschiedete sich dann von Faran. Seine Schritte lenkte er direkt in Richtung der Taverne. Inzwischen war es Nachmittag und die Handwerker und Bauern der Umgebung fanden sich in dem Gasthaus ein, um bei kühlem Bier und süßem Met über die Ereignisse des Tages zu sprechen. Glyren verzog sich in eine ruhige Ecke und beobachtete über seinen Bierhumpen hinweg das Treiben in dem Gasthaus. Die meisten Gesichter waren ihm vertraut, auch wenn er mit den wenigsten je ein Wort gesprochen hatte. Er wusste, dass man sich im Dorf Gerüchte über ihn erzählte. Kaum jemand hier glaubte ihm seine ständigen Ausreden und die halbseidenen Erklärungen zu seiner Herkunft, doch Glyren scherte es nicht. Ihnen die Wahrheit zu sagen wäre viel schlimmer, als wenn sie nur über ihn sprachen. Lieber brütete er dumpf vor sich hin und sprach an manchen Tagen keine drei Worte.

»Ein Angriff auf Nordwald!«, brüllte plötzlich jemand. Die Tür zur Taverne wurde aufgestoßen und ein junger Mann im Lederwams stand im Rahmen. Er wirkte abgekämpft, so als sei er seit vielen Stunden angestrengt gelaufen. Glyren runzelte die Stirn. Ein schneller Läufer konnte die Entfernung bis Nordwall binnen weniger Stunden zurücklegen.

»Was sagst du da, Junge?«, brummte Ingmon, der Schmied.

»Ein Angriff! Fremde Schiffe, die über das Meer gekommen sind. Die Stadt steht in Flammen. Jede Hand, die ein Schwert führen kann, wird dringend zur Verteidigung gebraucht.«

Glyren fuhr auf. Nordwald hatte schon ewig keine nennenswerte Verteidigung mehr. Auch die Männer um ihn herum sprangen auf.

»Los, sammelt euch! Wir brechen sofort auf!«, rief ein blonder Mann mit breiten Schultern, dem die Abenteuerlust in das Gesicht geschrieben stand. »Nordwald braucht uns!«

»Auf nach Nordwald!«, hallte der Schlachtruf erst durch die Taverne, dann durch ganz Lindwall. Die Männer zerrten an den Schwertern, die an ihren Gürteln hingen und strömten nach draußen, um sich auf dem Marktplatz für den Abmarsch nach Nordwald zu versammeln.

»Was ist mit Euch, Glyren? Ihr seid ein kräftiger Mann, der sicher ein Schwert führen kann. Schließt Ihr Euch uns an?« Tankan, der Sohn des Müllers, blickte Glyren erwartungsvoll an. Glyren wich seinem Blick aus. »Ich bin nicht für den Kampf gemacht«, entgegnete er.

»Was sagt Ihr? Ihr seid nicht für den Kampf gemacht? Solche Reden würde wohl nur ein Feigling führen!«, rief Tankan und lachte auf. Die Umstehenden fielen in sein Gelächter ein. Tankan machte einen Schritt auf Glyren zu, der weiterhin stur auf sein Glas blickte.

»Seid Ihr das, Glyren? Ein Feigling?«

»Meine Sache ist der Krieg nicht«, wiederholte Glyren, während sich seine Hand immer fester um seinen Krug krampfte. Seine Knöchel traten bereits weiß hervor.

»Das hätte ich mir denken sollen. Wer kriecht sonst unter dem Badehaus zu den Füßen der Weiber herum? Nur ein Feigling!« Unter Lachen verließen Tankan und seine Gefährten die Taverne und ließen Glyren zurück. Genau in diesem Moment zersprang der dicke, gebrannte Ton des Kruges unter dem Druck seines Griffs und das kalte Bier ergoss sich über den Tisch und seine Oberschenkel.

Die Schankmagd hinter dem Tresen warf ihm einen neugierigen Blick zu, enthielt sich aber eines Kommentars, wofür ihr Glyren im Stillen dankte.

Er wartete geduldig, bis die aufgeregten Männer unter lautem Kriegsgeheul den Marktplatz verlassen hatten, dann trat er hinaus in die Dämmerung. Er lenkte seine Schritte zu der kleinen Hütte am Dorfrand, die er sein Zuhause nannte. Dunkelheit und Stille erwarteten ihn im Innern sowie der schale Geruch der Einsamkeit. Glyren schlurfte zu seinem Kamin und entzündete mit bloßen Händen binnen weniger Sekunden ein loderndes Feuer, dessen Flammen ihm das Gesicht wärmten.

Glyren seufzte tief. Um seine rasenden Gedanken zu beruhigen, griff er nach einem Stein, den er zu diesem Zweck in einem Korb direkt neben seinem Kamin aufbewahrte und hielt den harten Stein zwischen seinen Händen. Hitze floss durch seine Arme in seine Fingerspitzen und übertrug sich auf den Stein. Dampf stieg auf, dann begann der Stein zu glühen und sich langsam unter seinem Griff zu verformen. Glyren bewegte seine Hände entlang des Steins und nach und nach entstand unter seinen Bewegungen die zierliche Figur einer Wassernixe, mit einem langen, geschuppten Schwanz und wallendem Haar. Zufrieden betrachtete Glyren sein Werk, bevor er es zu den anderen stellte. Seine gesamte Hütte war bereits mit den Figuren bestückt, sodass es kaum noch einen freien Platz gab, an dem er sie aufstellen konnte. Dann kehrte er zu seinem Platz vor dem Kamin zurück und überließ sich seinen trübsinnigen Gedanken, vor denen er ohnehin nur selten fliehen konnte. Wie so oft führten sie ihn zurück nach Nordwald, zurück in jene schicksalhafte Nacht, die seinem Leben eine so tragische Wendung gegeben hatte. Kaum eine Nacht verging, in der die Schreie der Verletzten nicht in seinen Ohren gellten.

Gedankenverloren starrte Glyren in die zuckenden Flammen, deren Widerschein auf den Holzwänden zu sehen war. Seit Menschengedenken war es nicht vorgekommen, dass eine fremde Macht Nordwald angriff. Die umliegenden Königreiche lebten schon seit Langem in Frieden und waren durch Handel miteinander verbunden. Wer würde es wagen, ausgerechnet Nordwald anzugreifen? Warum war er nicht mit den Männern losgezogen? Vielleicht hätte sich ihm heute Nacht die Gelegenheit geboten, seinen schrecklichen Fehler von damals wieder gut zu machen und mit Hilfe seiner Fähigkeiten etwas Gutes für Nordwald und seine Bewohner, seine alte Heimat, zu tun? Glyren schloss die Augen und spürte die Wärme des Feuers auf seinen Wangen. Dann riss er sie abrupt wieder auf. Er wusste nun, was zu tun war. Er sprang auf und griff nach seinem Schwert, das er hinter der Truhe aufbewahrte, in der sich seine Kleider befanden. Er zog es aus der Scheide und betrachtete die Klinge für einen Moment. Dann befestigte er es an seinem Gürtel und fand gerade noch Zeit, das Feuer in seinem Kamin zu löschen, bevor er nach draußen stürmte, um sein Pferd zu satteln. Nordwald brauchte ihn und er würde die Stadt kein zweites Mal enttäuschen.

3. DIE ABENTEUER IN DEN MINEN VON WAKISEH

Die Gleisstadt, das Stadtviertel, das von den Minen bis zum Arbeiterviertel Warath reichte, hatte seinen Namen aufgrund der unzähligen Gleise, die in den Straßen eingelassen waren. Auf ihnen zogen Ochsen und andere Zugtiere Loren, allesamt vollbeladen mit Erzen, von den Minen zu den Schmelzen. Alleine in der Gleisstadt arbeiteten mehr als zwanzigtausend Menschen als Schmelzer, Gießer, Alchemisten oder Großschmiede. Hergestellt wurden Halbzeuge aus Metall, Barren, Platten, Drähten und Stangen.

Die Halbzeuge wurden weiter nach Warath geliefert und dort von den Handwerkern zu den verschiedensten Gegenständen weiterverarbeitet. Die Luft war rauchig, von feiner Asche und Zunder der Schmelzen und Öfen versetzt. Links und rechts der Straßen ragten hohe Hallen empor, in denen die Arbeiter die Erze aus den Minen verarbeiteten. Urcanoc, ein großer Krieger, führte einen Trupp durch die Straßen der Gleisstadt. Er trug eine Rüstung aus Warankenorden, diese Metallplättchen in der Größe einer Spielkarte überzogen seine eigentliche schwarze Lederrüstung, die er darunter trug. Die Orden waren mit Nieten oder Draht am Leder befestigt und wiesen ihn als Waranken aus.

Zu den Waranken, den besten Kriegern des Königreichs Wakiseh, durfte sich nur der zählen, der die schwierigen Aufnahmeprüfungen bestand. Die meisten Waranken wurden seit jungen Jahren auf ihre Bestimmung in der Truppe vorbereitet. Urcanoc selbst begann seine Ausbildung mit acht Jahren. Jeder der einzelnen Orden wurde für eine bestimmte, erfolgreich abgeschlossene Aufgabe verliehen. Jeder wies eine eigene Prägung auf. Für erledigte Aufgaben im Namen des Königs, war eine Krone mit einem Zepter eingeprägt, für das Erschlagen eines Räubers gab es einen Orden mit einer Waage und einem Schwert. Dieser Orden war einer der seltensten in Wakiseh, gab es doch fast keine Kriminellen mehr.

Waranken mit wenigen Dienstjahren trugen oft nicht mehr als zehn Orden, Ältere wie er konnten oft ihren ganzen Körper mit den Orden bedecken. Die stabilen, geschmiedeten Metallorden dienten zugleich als erweiterter Schutz. Über der Rüstung trug er einen schwarzen Umhang und einen schwarzen Wappenrock, nur der Anführer der Waranken trug schwarz, die Waranken die ihm folgten, waren in Rot gehüllt. Die Arbeiter, die den Waranken begegneten, hielten inne und verneigten sich vor den Kriegern, ihr Ansehen im Königreich Wakiseh war enorm und für Urcanoc unangenehm. Er empfand seine Aufgabe als Krieger des Königs als die schönste Aufgabe, die er sich vorstellen konnte. Er hatte bereits Gegenden gesehen, die kaum ein anderer je zu sehen bekam. Das lag vielleicht auch daran, dass die Bewohner Wakisehs sonst eher zurückgezogen lebten.

Urcanoc erhöhte das Tempo, um sein Ziel schneller zu erreichen. Das Tor zu den Minen. Das Tor aus geschmiedetem Stahl war zehn Meter breit, fünf Meter hoch und befand sich am Fuße des Stadtbergs, auf dem der Palast des Königs thronte. An der Seite des Tors, welches im Moment geöffnet stand, lehnte ein junger Mann, gekleidet in einen weißen Lederharnisch und schwarzen Stiefeln. Die braunen Haare trug er nicht ganz so lange wie Urcanoc, sie waren auch nicht zu einem Zopf zusammengebunden, sondern offen und reichten nicht ganz bis zu seinen Schultern.

»Ich hoffe du wartest noch nicht lange, Milaj«, sagte Urcanoc zur Begrüßung.

»Nein, alles gut, ich bin gerade erst aufgeschlagen, aber mit euch in die Minen zu gehen, wäre mir so manche Wartezeit wert«, antwortete Milaj erfreut beim Anblick der Waranken. Er und Urcanoc umarmten sich kurz, dann gingen sie hinein. Im Eingangsbereich hielten Dutzende weitere Waranken wache, mit Speeren und Schildern flankierten sie die Eingangshalle.

Im Gegensatz zu den Neuankömmlingen trugen sie keine Wappenröcke, ihre Rüstungen schimmerten im gedämpften Fackelschein. Der kunstvoll gepflasterte Boden neben den Gleisen führte durch die komplette Eingangshalle. Am hinteren Ende der Halle teilte sich der Weg in drei Pfade. Jeder von ihnen führte zu einem der großen Minenbahnhöfe. Der linke war für den unteren Teil der Minen, der mittlere für die Hauptabbauminen in mittlerer Tiefe und der rechte war verschlossen. Ein schweres hölzernes, beschlagenes Tor mit einem goldenen W über die gesamte Höhe und Breite, versperrte den Weg zu diesem Teil des Minennetzwerks.

Urcanoc führte die Gruppe nach links, der Weg nach unten, der zum Bahnhof führte, war höher gelegen als die Gleise und kunstvoll gearbeitet, er ließ es zu, dass bis zu sechs Mann nebeneinander gehen konnten. Bildhauer hatten in die Steinwände vergangene Heldentaten der Waranken eingemeißelt. Auf einem waren dutzende Waranken abgebildet, die vier kleinere erschlagene Drachen die Minenschächte hochzogen. Ein anderes zeigte neun Waranken, von denen jeder zwei große Drachenschuppen nach oben hielt. Das Licht der Laternen ließ das Gold, mit dem die Kunstwerke verziert waren, in der Dunkelheit funkeln. Die Gleise unterhalb führten steil nach unten, vorbei an vielen Torbögen, jeder von ihnen groß genug für zwei Loren. Hinter einigen der Torbögen schimmerte goldenes Leuchten auf den Weg heraus. In diesen Abraumhalden lagerten Berge von Gold-Erz, Edelsteine und seltene Metalle. Die Waranken schenkten den unermesslichen Schätzen keine Aufmerksamkeit, für sie war Gold nicht mehr wert als jedes gewöhnliche Metall. Der Bahnhof befand sich in einer Halle, deren Ende mit bloßem Auge nicht zu sehen war. Steinerne Pfeiler, welche mit den Wänden verschmolzen schienen, stützten die Decke und den darüberliegenden Palast ab. Fackeln an den Pfeilern spendeten genügend Licht, sodass Urcanoc die wartenden Krieger erspähen konnte. Die Krieger standen am Eingang der unteren Minenkaserne, über der Eingangstür waren feuerspeiende Schlangen in den Stein gemeißelt, auf den Schlangen standen Krieger, die den Waranken sehr ähnlich sahen. Diese Waranken unterschieden sich auch von Urcanoc und seinen Begleitern, sie trugen schmutzige, verschlissene graue Wappenröcke, zwischen den Warankenorden ihrer Rüstung blitzten Drachenschuppen hervor.

Einige der Schuppen bestanden in Wirklichkeit aus vielen kleinen Schuppen, zusammengesetzt zu einer großen. Ein breitschultriger Waranke lehnte mit seinen wuchtigen Armen auf einem hüfthohen Schild. Die Vorderseite des Schilds wurde von drei sehr großen Drachenschuppen komplett verdeckt. An der Rückseite schien ein Bogen befestigt zu sein, da das obere Ende über den Schild hinausragte. »Sind die Drachenwaranken bereit?«, rief Urcanoc den Kriegern auf den letzten Metern entgegen.

Der Drachenwaranke mit dem Schild bellte ein lautes Lachen. »Waren wir jemals nicht bereit? Wir dachten schon, ihr kommt heute gar nicht«, sagte er, hob seinen Schild auf und hängte ihn an seinen Rücken. Aus dem Inneren der Kaserne traten weitere Drachenwaranken und Waranken heraus, gefolgt von einem beinahe schmächtig wirkenden Mann.

»Oberster Abenteuerleiter Razamtav«, sagte Urcanoc zu eben diesem.

»Ihr begleitet uns heute?«, fragte Urcanoc doch etwas überrascht, auch wenn es nicht das erste Mal war, dass der Anführer der Armee von Wakiseh sie, die Waranken, in die Minen begleitete.

»Ich muss mir ab und an selbst ein Bild von den tieferen Ebenen machen. Ihr wisst ja, dass unsere Zeit drängt. Der König will wissen, ob wir die Sache nun lösen können, oder nicht«, erklärte der oberste Abenteuerleiter etwas geheimnistuerisch.

Urcanoc und die anderen, die die Worte Razamtavs hörten, nickten nur kurz, jeder Einzelne von ihnen wusste, was er sagen wollte. Diese Sache, die der oberste Abenteuerleiter ansprach, war genauer gesagt der Grund für die Gründung der Waranken, und ihre Aufgabe bestand darin, eine Lösung für die Angelegenheit zu finden.

Doch die letzten Jahrhunderte bescherten den Waranken in dieser Angelegenheit kein Glück. Die Aufgabe wurde weitergegeben, von Generation zu Generation. Wieso der König jetzt zu dieser Zeit so viel Hoffnung in sie setzte? Das lag zum einen an Razamtav, der auf der Suche nach der Lösung in den letzten Jahren jeden Stein in Reichweite mehr als einmal umgedreht hatte, oder von den Waranken hat umdrehen lassen. Zum anderen lag es an Milaj. Er war seit dem Verschwinden von Darfonoc der erste aus Wakiseh stammende Magier und mit Hilfe der Waranken, die sich seit Generationen auf einem Höhepunkt in ihrer Mannstärke und Professionalität befanden, gab es eine echte Chance, ihre wichtige Aufgabe zu meistern. Urcanoc gab dem Anführer der Drachenwaranken ein Zeichen zum Aufbruch, er selbst ging eine Reihe vor Razamtav, rechts neben ihm Schritt Wornow, sein junger Stellvertreter und Milaj hielt sich links von ihm. Lijchas, der Anführer der Drachenwaranken, führte sie die steilen Gänge runter zu den tieferen Ebenen der Minen.

Heiße, stickige Luft strömte durch die weitverzweigten, unterirdischen Gänge unterhalb des Königreichs Wakiseh. Niemand wusste, wie weit die Stollen tatsächlich in das Erdreich hineinreichten und welche Wesen und Geschöpfe sich in ihren dunklen Nischen und Höhlen verbargen. Jeden Tag trieben unzählige Arbeiter die Stollen tiefer und tiefer in den Stein voran, in der Hoffnung, endlich auf einen Hinweis zu stoßen, der den König zufrieden stellte. Jeder kannte die Gefahren, die hier unten auf jeden lauerten, der sich nicht in Acht nahm. Neben den riesigen Feuerschlangen mit ihrem todbringenden Flammenatem gab es riesige Insekten, Würmer, Drachen und anderes Getier, das einen ausgewachsenen Mann binnen weniger Augenblicke verschlingen oder mit brennend heißem Magma überziehen konnte. Außerdem konnte man jederzeit abrutschen und in einem der zahlreichen, teils brennenden Abgründe verschwinden, die sich in unregelmäßigen Abständen auftaten. So wie einst Darfonoc. Bei einer ähnlichen Mission stürzte der Magier, ein Mitglied der Drachenwaranken, während des Kampfes gegen ein Dutzend halbstarker Feuerschlangen einen Abgrund hinunter und wurde trotz intensiver Suche nie mehr gefunden.

Noch schlimmer währte die Erinnerung an ein anderes Unglück in Urcanocs Gedanken, weil er es selbst hatte mit ansehen müssen. Er war damals noch nicht der Anführer der Waranken gewesen, aber der Stellvertreter des damaligen Anführers Jornic-en-rath. Die Flamme der Minen, hatten sie ihren Anführer damals wie heute genannt.

An jenem Tag stürzten sie sich alle voller Eifer auf Lavaza und entrissen der größten aller Feuerschlangen unverschämt viele Schuppen, ihre Gier wurde alsbald bestraft. Milaj war zu jener Zeit noch fast ein Kind und diente trotzdem oft als ihre magische Unterstützung. Seine Fähigkeit, sie aus brenzligen Situationen rauszuholen, ließ sie blind vor der Gefahr werden, dass sie zu sehr von ihm abhängig wurden. Am besagten Tag kam es, wie es kommen musste, Milaj verausgabte sich und verlor das Bewusstsein. Im gleichen Moment als Lavaza zu einem spektakulären Manöver ansetzte und die ganzen Waranken auf seinem Rücken wie Maiskörner von einem Kolben abkratzen wollte. Jornic-en-rath befahl Urcanoc, den erschöpften Magier in Sicherheit zu bringen, und die Waranken an seiner Stelle fortan anzuführen. Ihr Anführer sprang dem Ungeheuer in den Rachen und lenkte es dadurch lange genug ab, damit sie alle mit dem Leben davonkommen konnten. Urcanoc schämte sich für diesen Tag, sie hatten ihren Anführer im Stich gelassen und waren geflohen. Auch wenn es die richtige Entscheidung gewesen sein mag, es nagte damals an seinem jungen Kriegerstolz. Er hatte sich damals geschworen, noch härter zu trainieren, die Waranken härter zu trainieren, und er schwor sich, nie wieder jemanden im Kampf zurückzulassen.