Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

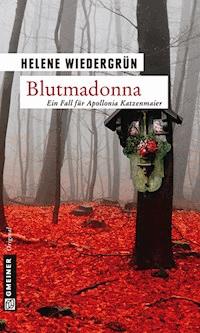

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Apollonia Katzenmaier

- Sprache: Deutsch

Das Wissen um einen Mord in den 50er-Jahren lässt der alten oberschwäbischen Dorfhebamme Apollonia Katzenmaier keine Ruhe. Bevor sie stirbt, will sie ihr Gewissen erleichtern und ihrer gleichnamigen Nichte alles erzählen. Doch ehe sie den Mörder verraten kann, erleidet sie einen Zusammenbruch. Ihre Nichte Polli, Journalistin aus Konstanz, beginnt nun selbst in dem alten Fall zu recherchieren. Und bald schon wird sie von der Vergangenheit eingeholt …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Helene Wiedergrün

Der Tote in der Grube

Ein Fall für Apollonia Katzenmaier

Impressum

Alles in diesem Buch ist frei erfunden, alle Personen, Orte und Ereignisse. Alles, bis auf das Bild.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-digital.de

Gmeiner Digital

Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH

© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlagbild: © Wladimir Bulgar – depositphotos.com

Umschlaggestaltung: Julia Franze

ISBN 978-3-7349-9248-3

Allerheiligen, 1. November

Die Kelten glaubten, dass an diesem Tag die Geister der Toten umgingen, und trugen Masken, um sich davor zu schützen. Die Kirche hat dann das Fest aller Heiligen auf dieses Datum gelegt, um den Mummenschanz zu beenden. Aber die Toten kümmert das nicht, und so ist Allerheiligen bis heute der Tag, an dem man zum Friedhof geht. Um alte Bekannte zu treffen. Solche, die nicht mehr älter werden, weil sie tot sind. Und solche, die alt geworden sind, weil sie noch leben. Nur dass wir heute keine Masken mehr tragen, was vielleicht manchmal besser wäre.

Kapitel 1

»Vor Blitz, Hagel und Ungewitter bewahre uns, oh Herr Jesus Chrischtus!« Das Grollen des Donners begleitete Finas Gebet, während sie eine geweihte Kerze anzündete und auf den Tisch stellte. »VaterunserderdubischtimHimmel …«, fielen in murmelndem Singsang die zwei Buben ein, die mit staub- und rotzverschmierten Gesichtern auf der Eckbank saßen und ihrer Mutter müde zusahen. Von dem Fenster, das nach Westen ging, kam noch ein letzter fahlgelber Lichtstrahl in die Stube, der das Büffet grell erleuchtete und einen seltsamen Kontrast bildete zu der schwarzen Wolkenwand, die durch das Südfenster zu sehen war. Von dort kam das Gewitter, vom ›Weißen Bronnen‹ herauf.

›Die Weißen-Bronnen-Wetter sind die schlimmsten‹, dachte Fina. Es kam ihr manchmal so vor, als ob das alte Gasthaus mitten im Achtal-Wald direkt an der Entstehung der schlimmen Unwetter beteiligt wäre, die immer wieder mit Feuersbrünsten das Dorf heimsuchten. Letztes Jahr hatte es beim Endres eingeschlagen; der Hof war bis auf die Grundmauern abgebrannt. Manche sagten, der alte Endres sei gar nicht so unglücklich darüber gewesen; der Hof war gut versichert … Du sollst nicht ohne Not schlecht über andere sprechen! GegrüßetseischDuMariavollderGnade …

Vor vielen Jahren hatte im ›Weißen Bronnen‹ der Schwarze Veri gehaust, ein Räuber und Mörder, der mit seiner Bande den Altdorfer Wald und die umliegenden Dörfer unsicher gemacht hatte. Die Banditen überfielen Bauernhöfe, misshandelten die Leute und führten das Vieh weg, zur Versorgung der Bande, und hin und wieder nahmen sie auch eine junge Magd mit, zur Versorgung der Bande. Fina schauderte, als sie sich den Schwarzen Veri vorstellte, so, wie er auf der Wand des ›Weißen Bronnen‹ dargestellt war, mit wilden schwarzen Haaren und krausem Bart. Am Ende hatten sie ihn doch gefangen und in Biberach in den Turm gesperrt, und dort war er gestorben, vom Blitz erschlagen worden. ›Was für ein passendes Ende für einen, der im ›Weißen Bronnen‹ gehaust hat!‹, dachte Fina und zuckte zusammen, als wie zur Antwort der nächste Donner über den Hof hinwegrollte. Sie stimmte ein weiteres Vaterunser an; drei mussten es sein, damit das Gewitter abgewendet wurde. Nun hörte man auch die Wetterglocke vom Turm der Wallfahrtskirche läuten. Etwas erleichtert ließ sie ihre Gedanken weiterschweifen, und unwillkürlich, fast gegen ihren Willen, wanderten sie vom ›Weißen Bronnen‹ den Berg hinauf, über die Wiesen und die Höfe des kleinen Ortes Salmtal, weiter durch den Wald hoch zum Eckhäusle, um schließlich zum Herrenweiher zu gelangen, in das Wäldchen …

Sie wollte nicht weiterdenken, ›GegrüßetseischduMaria‹, aber dann sah sie ihn doch vor sich, ein Bild, das ihr im Gedächtnis bleiben würde, solange sie lebte, Matthes, ihren Schwager, der sich dort vor 16 Jahren erhängt hatte. Niemals würde sie es vergessen, es war der Sommer gewesen, in dem der General Paulus nach Stalingrad marschiert war, sie hatten die Nachricht im Radio gehört. Aber der Matthes war nicht dabei gewesen in Russland. Der Förster hatte ihn entdeckt, frühmorgens – er hing noch gar nicht lange – und war zum Hof gelaufen und hatte geschrieen: Anton, Fina! Aber Anton war schon auf dem Feld, und so war sie mitgegangen, ohne zu fragen, nur mit der Ahnung von etwas Schrecklichem, und der Schock war riesig gewesen. Sie sah ihn vor sich, den Matthes, schmächtig, aber furchtbar langlecht, wie er im Leben nicht gewesen war, und die Augen hervorgequollen, der Kopf schief, seine Zunge … sie war ihr unanständig vorgekommen, wie sie heraushing und dick und blau war.

In der Nacht vom 22. zum 23. August 1942 hat sich Matthäus Walser aus Baselreute, 32 Jahre alt, vom Leben zum Tod gebracht durch Erhängen – so stand es später im Polizeiprotokoll. Im Wäldchen am Herrenweiher sei es seitdem nicht mehr ganz geheuer, sagten die Leute im Dorf.

»Oh Herr gib ihm die ewige Ruhe …«, wandelte Fina den Gewittersegen ab im Gedenken an den Matthes, der zwar nicht mehr außen an der Kirchhofmauer begraben worden war, wie bei Selbstmördern zu früheren Zeiten üblich, den man aber auch nicht ins Familiengrab der Walsers gebettet hatte. Der Anton hatte es nicht geduldet, und so war Matthes zwar innerhalb der Mauer, aber am Rand des Friedhofs begraben worden, und an die Mauer hatte man eine kleine steinerne Gedenktafel gesetzt.

»Vaterunser …«

Inzwischen war der letzte Sonnenstrahl von der Wolkenwand geschluckt worden, Blitz zuckte auf Blitz, und die Kinder schraken jedes Mal zusammen. Fina begann sich Sorgen zu machen um die Männer, die noch auf dem Feld waren, um die letzten Fuhren Heu einzubringen.

Es war ein drückend heißer und feuchter Tag gewesen, der Heustaub hatte das Atmen schwer gemacht und die aufgehäuften Reihen schienen kein Ende zu nehmen. Hineinstechen mit der Gabel und hochschwingen auf den Wagen – hinein und hoch – hinein und hoch –, und der Schweiß lief übers Gesicht, und die Arme wurden wie Blei. »Da hinten blüht der Regen«, hatte Elis plötzlich gerufen und in Richtung ›Weißen Bronnen‹ gezeigt, wo sich Wolkenballen auftürmten mit gleißenden Rändern, wie Blumen. Der Bauer war immer nervöser geworden, »macht schneller!« – und sie machten schneller, hinein und hoch, bis Marie, die älteste Tochter, plötzlich hinfiel. »Mir isch schlecht«, stöhnte sie, und als der Bauer sie anschrie, stellte sich Fina schützend vor sie hin. »Jetzt isch genug, Anton. Ich geh mit ihr heim!« Sie hatte den Korb genommen, in dem Elis das Mittagessen gebracht hatte, und war mit Marie nach Hause gegangen, wo die beiden größeren Buben schon warteten. Sie hatten am Hohbühl die Kühe gehütet und sie noch vor dem Unwetter heimgetrieben. Marie wurde ins Bett geschickt.

»… in Ewigkeit. Amen.«

Mit dem letzten Gebet hörte man das Tuckern des Bulldogs und das Schreien der Männer draußen im Hof. Fina löschte rasch die Kerze und lief zur Tür. Als sie die Klinke drückte, riss ein heftiger Windstoß die Tür auf und fegte ihr Staub ins Gesicht. Die Hände schützend über die Augen gelegt, sah sie die Männer mit einer Fuhre Heu in den Hof einbiegen. Der Wagen fuhr knarrend in die Tenne, als die ersten schweren Tropfen fielen. Immer schneller trommelten sie auf das Dach und peitschten im Hof den Staub hoch, um ihn im nächsten Augenblick fortzuspülen. Rasch bildeten sich Pfützen, in denen die Jungen herumhüpften, mit dem Gesicht zum Himmel, die kühle Dusche genießend.

Die Männer und Elis standen noch in der Tenne, auf die der Regen jetzt mit ganzer Wucht niederprasselte. Die Tore standen vorn und hinten offen. Regen und Donner lärmten so sehr, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. So warteten sie ergeben, bis das Schlimmste vorbei war, und starrten auf die Blitze, die nacheinander und nebeneinander den Himmel überzogen.

Als der Regen schließlich etwas an Heftigkeit verloren hatte, wandten sie sich zum Gehen. Da schrie Ferdinand, der Bruder des Bauern plötzlich auf. Alle wandten sich um und erstarrten vor Schreck: Ein Kugelblitz rollte durch das Scheunentor herein, ein rasender Feuerball, schoss an ihnen vorüber und auf der anderen Seite wieder zum Tor hinaus. Alle starrten sprachlos auf das Tor, durch das die feurige Kugel verschwunden war. »Jesssesmariaundjosef!«, entfuhr es schließlich Sepp, einem der Knechte, »das bedeutet nix Gutes!«

Diese Worte lösten auch den anderen die Zunge, und unter lautem Rufen rannten sie durch den nachlassenden Regen zum Wohnhaus hinüber, wo Fina inzwischen das Vesper gerichtet hatte.

»Stell dir vor, wenn da einer im Weg gestanden wäre!«

»Oder wenn’s den Wagen mit dem Heu getroffen hätt!«

Fina war entsetzt, als sie hörte, was passiert war, und dankte der Heiligen Maria Muttergottes für ihren Beistand.

Dann erst fragte sie: »Anton, habt ihr denn alles Heu heimgebracht?«

»Nein«, murrte der Bauer, »eine halbe Fuhre isch draußen geblieben. Da müssen wir morgen neue Huizen machen.«

In aufgereizter Stimmung setzten sich alle an den großen Holztisch. Fina bekreuzigte den riesigen runden Brotlaib und schnitt jedem eine Scheibe ab. Die Kinder bekamen einen Apfel zum Butterbrot, die Großen ein Stück Speck. Zu trinken gab es Most, für die Kinder mit Wasser verdünnt. Alle hatten Hunger, und vor allem Anton schien nicht genug zu bekommen.

Während sie aßen, erzählten sie noch einmal von dem Kugelblitz, jeder seine eigene Version. Während der Bauer es bei einem knappen »Da haben wir Glück gehabt!« beließ, breitete der Sepp das Geschehen in allen Einzelheiten vor Fina und den Kindern aus.

Auch Ferdinand wollte erzählen; er war der Erste gewesen, der den Blitz bemerkt hatte, aber er konnte ja nicht richtig sprechen; näselnd verschluckte er alle Konsonanten, sodass keiner lange Geduld hatte, ihm zuzuhören. Ferdinand war der jüngste Bruder des Bauern und der Depp auf dem Hof.

»Jaja, schon gut, Ferdi!«, sagte der Sepp und wollte selber fortfahren, zu erzählen.

In diesem Augenblick klopfte es. Alle verstummten, und nur ganz fern hörte man noch leises Donnern. Es klopfte wieder.

»Herein!«, rief der Bauer.

Die Tür ging auf und der Postbote trat in die Stube. Er schüttelte sich wie ein Hund das Wasser vom Regenumhang.

»Was tust du denn um die Zeit da, Poschtle, und noch dazu bei dem Wetter?«, fragte der Bauer, nicht sonderlich erfreut über den späten Besuch. Der Postbote Alois Jäger war ein kleiner, gedrungener Mann mit breitem, fast kahlen Schädel, breiter Nase und kräftigen Lippen. Er hatte ein kleines Höfle, das er mit seiner Mutter umtrieb, aber der Erlös reichte für den Lebensunterhalt nicht aus, sodass er die Stelle als Posthalter angenommen hatte.

»Ich war heut Mittag schon mal da, aber ihr wart alle weg.«

»Haja, jetzt isch Heuet!«, erklärte Fina.

»Ich weiß schon, drum komm ich jetzt noch mal. Außerdem hat’s schon aufgehört zu regnen. Ich komm wegen dem Gesangverein!«

Jäger war Tenorsänger und Kassier beim Baselreuter Gesangverein, und Anton Walser war passives Mitglied. »Ich möchte, dass gesungen wird bei meiner Leich! Das soll eine schöne Leich werden!«, pflegte er zu sagen. Selber singen konnte er nicht besonders gut, hatte auch nicht die Zeit, dafür sang Marie mit. Sie hatte eine hübsche Sopranstimme.

»Ja und, was willst du?«, fragte Anton müde und strich mit der Hand über die Stirn, als ob der Besuch ihm Kopfschmerzen bereite.

Fina besann sich auf ihre Gastgeberinnenpflichten und schickte Elis um einen Schnaps und ein paar Gläser.

»Setz dich doch, Alois!«, sagte sie, und Elis schenkte den Männern ein.

»Ja, ich komm wegen dem Jahresbeitrag«, erklärte der Kassier, und zu Fina gewandt: »Das wär aber nicht nötig gewesen!« Dann prostete er den anderen zu und schlürfte vorsichtig den scharfen Obstler.

Auch die anderen tranken ihren Klaren, als der Postbote fortfuhr: »Und habt ihrs schon gehört?«

»Was denn?«

»Das vom Matthes.«

Einen Augenblick lang herrschte vollkommene Stille. Dann stöhnte Ferdinand laut auf, und der Bauer fragte mit betont normaler Stimme:

»Was?«

»Man hat ihn wieder gesehen!«

Alle schwiegen betroffen und schauten aus den Augenwinkeln den Bauern an, der ganz ruhig da saß; nur Ferdinand wimmerte wie ein Kind.

»Ja, der Nonnenmacher Uli, der arbeitet doch in Salmtal unten in der Fabrik, in der Talmühle, und wie er letzte Nacht zur Nachtschicht ist, da muss er immer am Herrenweiher vorbei, und da hat er ihn gesehen. Es soll grausig gewesen sein, eine feurige Gestalt, ohne Kopf, mit einem Strick in der Hand.«

Elis hatte wie in Trance den Männern Schnaps nachgeschenkt, und der Postbote trank nun erst einmal genüsslich sein nächstes Glas.

»Ja und dann?«, rief ungeduldig der Sepp.

»Der Uli hat drei Kreuze gemacht, da ist der Geist verschwunden. Aber die Haare sind ihm noch zu Berge gestanden, wie er unten ankam, der Uli!«

Auch der Bauer trank nun ein weiteres Glas Schnaps, stürzte es hinunter, dann presste er zwischen den Zähnen hervor:

»Gesehen hat er ihn. Gesehen hat er ihn. Besoffen wird er gewesen sein wie immer! Tot ist tot!« Die letzten Worte schrie er laut, stellte mit Wucht sein Glas auf den Tisch und lief hinaus.

Alle waren ganz still und starrten ihm nach, nur der Ferdinand wimmerte weiter vor sich hin, während er seinen Oberkörper vor und zurückwiegte, und schließlich ging sein Wimmern in ein lautes Heulen über, bis auch er aufsprang und hinauslief.

Der Postbote war nun etwas betreten. »Ich wollte ja nur …«, begann er, »… ich glaube, ich geh dann lieber.«

»Und der Jahresbeitrag?«, wandte Fina mit belegter Stimme ein.

»Ich komme ein anderes Mal wieder! Gute Nacht!«, antwortete der Kassier, schon halb draußen.

Auch die Knechte erhoben sich, murmelten etwas von »Zeit für den Stall« und verschwanden.

Als die Tür zugefallen war, hörte man eine Zeit lang nur das weit entfernte, leise Donnerrollen, bis Elis, die ganz still gewesen war, murmelte: »Die Lebenden sind viel grausiger als die Toten!«

Anton lief den Feldweg entlang. Der Regen hatte tatsächlich aufgehört, der Postbote hatte Recht gehabt. Aber im Westen standen immer noch schwarze Wolken, sodass es fast schon dunkel war. Hin und wieder sah man es aufleuchten in der Ferne, und lange danach hörte man leises Grollen. Der Bauer ging immer weiter, ihm war es hell genug, er kannte hier alle Wege.

Ha, gesehen hatte er ihn, so ein Unsinn! Es war schon das vierte Mal, dass jemand behauptete, den Matthes gesehen zu haben, seit er tot war. Er hatte nie daran geglaubt. Er, ja er, Anton Walser hatte ihn gesehen, seinen Bruder, den Selbstmörder, damals vor 16 Jahren. Ein Nachbarjunge war zu ihm gekommen, aufs Feld, wo er frühmorgens am Mähen war, und hatte laut gerufen: »Walserbauer, komm schnell, es isch ebbes passiert!« Zuerst hatte er befürchtet, die Polizei sei da; sie hatten schwarz geschlachtet, und man konnte nie wissen, ob einen nicht jemand verpfiff. Es gab da ein paar Nazibonzen im Dorf, denen war alles zuzutrauen! Aber als er heimgekommen war, hatte das Auto des Doktors im Hof gestanden. Der war einer der wenigen, die sich ein Auto leisten konnten, damals im Krieg, und er war einer der wenigen Männer, die überhaupt noch da waren, außer manchen Bauern wie er, die für die ›Volksversorgung‹ wichtig waren. Sogar der Matthes hatte gehen müssen, dieses kleine, schmächtige Männlein, zu schwach, um ein Gewehr zu halten, aber sie hatten ihn als Schreibkraft eingesetzt bei der Infanterie, da konnte er ja weiterhin seine Gedichte schreiben. Ein Mann, der Gedichte schreibt – Anton hatte schon immer gefunden, dass der Matthes kein richtiger Mann war, und es hatte sich ja gezeigt, dass er damit Recht hatte …

Als er zum Haus kam, hörte er ein furchtbares Schreien, er dachte, einem der Kinder sei etwas passiert, aber der, der schrie, war Ferdinand. Ferdinand und Matthes – was für ein Paar waren sie gewesen! Was dem einen im Kopf fehlte, hatte der andere zu viel, aber wie zum Ausgleich hatte der Ferdinand Körperkraft für zwei, während Matthes ein richtiger Mickerling war. Wahrscheinlich verstanden sie sich deshalb so gut. Anton hatte mit Ferdinand nie viel anfangen können. Er hatte nicht die Geduld, dessen Sprachfetzen, die er mit Grimassen und Händefuchteln unterstrich, zu verstehen. Matthes schon, der schien unendlich Geduld zu haben. Ihm hatte Ferdinand es zu verdanken, dass er wenigstens seinen Namen schreiben konnte. Sie hatten zusammen gesungen, auch wenn sich Ferdinands Singen für Antons Geschmack eher wie Grunzen anhörte. Matthes konnte schön singen, er sang auch im Gesangverein. Anton selbst hatte für solche Sachen keine Zeit, er war der Hoferbe und musste sich darum kümmern, dass alles so lief wie es sollte.

Als ein Zweig unter seinen Schuhen knackte, schreckte er auf. Er war schon ein ganzes Stück vom Hof weg, man sah die Lichter nicht mehr und es war sehr dunkel und still um ihn. Er wusste plötzlich nicht mehr, wie lange und wohin er gegangen war.

Ja, er hatte ihn gesehen, den Matthes, auf dem Kanapee liegen. Der Doktor hatte ihm eine Binde um den Kopf gemacht, die seinen Unterkiefer oben hielt. Am Hals hatte er einen hässlichen, blutunterlaufenen Striemen. Die Augen waren geschlossen. Anton starrte eine ganze Weile nur auf den Toten. Dann murmelte er: »Nein, nein.« Da bemerkten ihn auch die anderen: der Doktor, der noch an dem Toten herumnestelte, seine Frau Fina, die rotverweinte Augen hatte, und Elis, der die Tränen still über die Wangen liefen, während sie ihn groß anschaute, und schließlich Ferdinand, der vor dem Kanapee kniete, völlig verzweifelt, und immer wieder Schreie ausstieß. Wie ein Tier, dachte Anton bei sich. Da drehte Ferdinand sich plötzlich um und stürzte sich auf ihn, umklammerte mit Riesenhänden seinen Hals. Obwohl der Junge damals erst 17 Jahre alt war, hatte er solche Kräfte, dass Anton sich nicht aus seinem Griff befreien konnte. Für einen Augenblick glaubte er, dass nun auch er sterben müsse, aber da kamen der Doktor und die Knechte ihm zu Hilfe und zerrten Ferdinand fort. Der Doktor gab dem Jungen eine Spritze, worauf er nur noch leise wimmernd da saß und vor sich hin starrte.

Oh ja, er hatte den Toten gesehen, der sich selber zu Tode gebracht hatte; Schande hatte er über die Familie gebracht, Gerede im Dorf, warum und wieso … Wieso? Weil er kein Mann war! Wenn er sich schon umbringen wollte, dann hätte er ja an die Front zurückgehen können, da hätte er bestimmt eine Möglichkeit gefunden. Aber so!

Anton merkte plötzlich, dass er mitten im Wald war, auf dem Weg zur Kiesgrube. Dieses Waschweib von Postbote. War extra deswegen noch einmal herausgekommen! Von wegen Jahresbeitrag! Und dieser Uli! Alle im Dorf wussten, dass der öfter einen über den Durst trank. Tot ist tot. Und Matthes war tot! Wegen einem Weib! Ohja, er liebte sein Weib auch, irgendwie, aber deswegen würde er sich doch nicht umbringen, wenn sie mal …

Plötzlich hielt er an; er stand am Rand der Kiesgrube. Kies und Sand, davon hatte seine Familie neben der Landwirtschaft jahrzehntelang gelebt. Die Leute im Dorf nannten ihn deshalb auch den Kieswalser. Aber schließlich waren die Vorräte an natürlichem Baumaterial zu Ende gegangen, und so war er froh gewesen, als ihm die Gemeinde vorgeschlagen hatte, gegen ein gutes Entgelt seine Grube als Abfallgrube zu nutzen. Seither konnte jeder Baselreuter dort seinen Abfall hinbringen, und so kamen sie, die, die keine eigene Miste vor dem Haus hatten, vor allem am Samstag, mit Leiterkarren, am Hof vorbei, dann den Herrenweiher entlang, bis zur Grube gefahren, um die Reste ihres wöchentlichen Daseins zu entsorgen.

Der leichte Wind trieb den Geruch des Mülls zu ihm nach oben sowie ein leises Rascheln, wohl ein Fuchs, der die vom Abfall fetten Ratten jagte, aber wie sehr er sich auch anstrengte, es war so dunkel geworden, dass er den Grund der Grube nicht sehen konnte. Er stützte sich mit den Händen einen Augenblick auf den Holzzaun, der verhindern sollte, dass Menschen oder Tiere in den Abgrund stürzten, und seufzte tief. An die 25 Meter unter ihm lagen die vermodernden Haufen von Unrat, der an schwülen Sommertagen zum Himmel und bis zu seinem Hof stank. Aber man hatte ihm versprochen, dass die Grube wieder zur Wiese gemacht würde, wenn sie voll war.

Er hatte sich nun etwas beruhigt und beschloss, zum Hof zurückzukehren. Der kürzeste Weg dahin führte am Herrenweiher vorbei, und er zögerte einen Moment. Aber seine Schuhe waren durchweicht vom regenfeuchten Gras und er hatte keine Lust, noch einmal durch den Wald zu gehen. Außerdem fühlte er sich unendlich müde und in seinen Armen und Beinen kribbelte es, als ob Millionen Ameisen darüber kröchen. Er hasste diese gewittrige Hitze!

Es war sowieso alles Blödsinn, was die Leute redeten. Tot ist tot! Und mutig stapfte er den Feldweg entlang in Richtung auf den Hof zu. Zur Rechten tauchten nun die hohen Föhren auf und ein paar Pappeln, die den Weiher umstanden. Im Gefolge der abziehenden Wolken war jetzt auch der Mond hervorgekommen. Abnehmend, stellte er fest. An einzelnen Lichtreflexen auf dem Wasser konnte er erkennen, wo der Weiher lag. Und dahinter das kleine Wäldchen … das Wäldchen, wo diese Memme damals … Tot ist tot, Anton. Versündige dich nicht an einem Toten! Er wollte nicht mehr daran denken und ging noch schneller und stampfte noch heftiger auf. Doch dann zögerte er plötzlich. Er spürte ein Prickeln im Genick; seine Nackenhaare sträubten sich langsam. Etwas war anders am Weiher! Er fühlte es mehr, als dass er es sah, denn trotz des Mondlichts herrschte unter den hohen Bäumen am Wasser fast völlige Dunkelheit. »Wer ist da?«, wollte er rufen, aber er brachte nichts heraus. Er stand einfach nur still und stocksteif da, und dann hörte er die Stimme: »Anton!« Das war nicht möglich; jemand spielte ihm einen Streich! Es war 16 Jahre her, dass er diese Stimme zum letzten Mal gehört hatte. Aber da war sie wieder: »Anton!«, näher diesmal, und er versuchte verzweifelt, im Dunkeln zu erkennen, wer zu dieser Stimme gehörte.

Als er es sah, packte ihn ein solches Grauen, dass er nur ein geröcheltes »Oh, Gott!« herausbrachte, aber dann drehte er sich um und lief los, ohne zu überlegen, voller Entsetzen, panisch, nur fort, und als er zur Grube kam, sah er keinen Zaun und lief immer weiter, bis sich seiner Kehle ein so grauenhafter Schrei entrang, dass der Fuchs sich erschrocken unter einen umgestürzten Baumstamm duckte.

Aus den Bäumen am Weiher löste sich ein Schatten und bewegte sich langsam zur Grube hin.

Kapitel 2

Langsam ging ich die Gräberreihen entlang. Auf dem Grabhügel des zuletzt Beerdigten trotzten verblichene Blumenkränze der novemberlichen Kälte. »Matthias Buck, 23. März 1928 bis 25. Oktober 1998« stand auf dem Standardholzkreuz, das einstweilen den Platz des Grabsteins einnahm. Darunter hing das Totenbildchen mit dem Foto des Verstorbenen. Ja, das Gesicht kam mir noch irgendwie bekannt vor. Ich ging weiter und kam schließlich am Ende der Reihe zum Grab meines Vaters, der nun schon fast dreiJahre tot war. Meine Mutter hatte es recht schön geschmückt, mit einem Mooskranz und Erika und Chrysanthemen. Ich stand eine Weile davor, betete ein bisschen und doch nicht recht, gab dann aus alter Gewohnheit mit einem Thujazweig das Weihwasser und wollte wieder gehen. Da sah ich sie auf mich zukommen: klein geworden, ihre kurzen Haare vollkommen weiß, mit einem Stock und ihrem herzlichen Lächeln, bei dem die Augen zwischen den unzähligen Falten verschwanden. Sie hieß wie ich, Apollonia Katzenmaier, und sie kannte mich länger als ich sie. Sie war meine Tante und hatte mich zur Welt gebracht.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!