Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

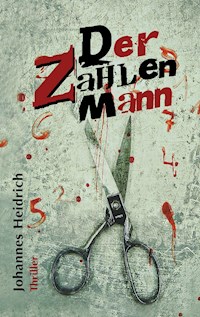

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Als KHK Lars Stern mit seinem Team an einen Tatort am Fluss gerufen wird, stockt ihm der Atem. Während er diese mysteriösen, mit Blut geschriebenen Zahlen auf der Leiche entdeckt, ahnt er noch nicht, mit welcher Präzision und Brutalität der Mörder vorgeht. Schnell erinnert er sich an einen Fall aus Berlin, der schon eine kleine Ewigkeit zurückliegt. Der damalige Mord in einem U-Bahnschacht wurde bis heute nicht aufgeklärt. Doch seltsamerweise besitzt das weibliche Opfer vor ihm dieselben Zahlen auf ihrem Körper wie die Leiche in Berlin. Ist das die blutige Handschrift eines Serienmörders? Für Lars Stern steht ab diesem Zeitpunkt nur eines fest: Liebe und Tod sind beste Freunde. Seine besten Freunde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Sollten sich dennoch Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen ergeben, so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel 1: Wer bist du?

Kapitel 2: Fehlgriff

Kapitel 3: Keine ausreichende Erklärung

Kapitel 4: Aller Anfang ist schwer

Kapitel 5: Angstgefühl

Kapitel 6: Zugriff zwecklos

Kapitel 7: Das Team

Kapitel 8: Neuigkeiten verbreiten sich schnell

Kapitel 9: Einzelheiten

Kapitel 10: Rückzug und ausweichen

Kapitel 11: Die Ruhe kehrt ein

Kapitel 12: Sonderbare Wandlung

Kapitel 13: Einsatz in Scheidegg

Kapitel 14: Überraschung

Kapitel 15: Gegenwind

Kapitel 16: Zusammengetragen

Kapitel 17: Schwere Entscheidung

Kapitel 18: Fundstück

Kapitel 19: Die Skulptur und ein Foto

Kapitel 20: Vergessene Welt

Kapitel 21: Kommissar Zufall

Kapitel 22: Tatsachen sind nicht zu widerlegen

Kapitel 23: Liebelei

Epilog

Prolog

Die Hitze des Tages schien noch nicht verflogen zu sein, als Michaela Schäfer in Begleitung eines adrett gekleideten Mannes aus der Haustüre trat.

Ein Schwall an warmer Abendluft schlug ihr entgegen, während ihre Pfennigabsätze mit kleinen wuchtigen Hieben unüberhörbar beim Gehen auf den Steinboden schlugen.

Sie begann zu lächeln und hakte sich bei ihrer Begleitung unter. Michaela vertraute ihm. Kaum hatten sie die Straße in Richtung Parkplatz verlassen, umschlich sie plötzlich für die Zeitspanne eines Wimpernschlages ein Gefühl von frostiger Kälte. Kurz zögernd, nahm sie dann doch auf dem Beifahrersitz des Wagens Platz.

Michaela war schon oft zu Freunden und Bekannten ins Auto gestiegen.

Wieso auch hätte Michaela an dem guten Benehmen ihres Begleiters zweifeln sollen? Sie hatten sich ja schon mehrmals getroffen, philosophiert und gelacht. Was konnte daran falsch sein?

Als er nach kurzer Fahrt, auf einem abgelegenen Parkplatz seinen Wagen zum Stillstand brachte, fiel ihr auf, dass ihr Fahrer immer noch diese schwarzen Lederhandschuhe trug, obwohl es dieser Tage fast über 30º C heiß war. Sie richtete schlagartig ihr Augenmerk auf diesen Umstand, der ihr die Warnung ihrer verstorbenen Mutter ins Gedächtnis rief, niemals zu Fremden ins Auto zu steigen. Der Satz gewann an Gewicht. Während sie ihn dabei verstohlen von der Seite aus anblickte, sah sie wie er ihr mit seinen blauen Augen zuzwinkerte.

Ihre Vorsicht schien zu weichen, als er Momente später mit einem unverfänglich hörbaren Seufzer durchatmete.

Er genoss die Minuten in der stillen Abgeschiedenheit, an dessen Punkt sein vorbestimmter, innerer Trieb die Oberhand in seinem Handeln gewann. Ohne Eile öffnete er die Mittelkonsole, hob eine kleine, goldene Schachtel heraus, deren Inhalt einen Füllfederhalter vermuten ließ. Mit leicht geöffnetem Mund saß sie auf dem Beifahrersitz und registrierte aufmerksam seine Handlung. Er befreite mit vorsichtigem Griff das kleine Behältnis von seinem Deckel. Aufmerksam folgte sie, den Bewegungen seiner Hände. Erst nachdem er vollständig den Deckel entfernt hatte, vergrößerten sich ihre Augen schlagartig. Der Inhalt kam zum Vorschein und der Gedanke von Gefahr rückte in ihr Bewusstsein.

Eine Spritze.

Sie wunderte sich selbst, wie schnell ihr Körper zu einer sofortigen, ja schon fast eigenständigen Reflexbewegung fähig war. Ruckartig schnellte sie mit ihrem Körper zurück, prallte dabei gegen die Türe und verharrte einige Sekunden. Das dumpfe Geräusch, der sich verriegelnden Türschließanlage ließ Panik in ihr aufkommen. Zu spät. Mit einem wuchtigen Hieb rammte der Fremde ihr die Spritze in den Hals und drückte dabei den Kolben durch.

Lieber Gott lass mich noch nicht sterben, war ihr einziger Gedanke, der ihr durch den Kopf schoss. Hätte sie geahnt, dass ihr dieser Wunsch zumindest für einige Stunden erfüllt wurde, dann wäre sie gerne, sehr gerne und sofort bei dieser ersten Attacke gestorben. Schnell wurden ihre Glieder zur Unbeweglichkeit verdammt. Selbst ihre Zunge gehorchte ihr nicht mehr. Die Augen, ihr Verstand und das Gehör folgten noch kurz ihren Anweisungen, bevor der Fremde ihr eine zweite Injektion verpasste. Alles um sie herum versank in der düsteren Nacht. Der nachfolgende Tag sollte länger sein als alles was sie je gekannt hatte.

Langsam verließ ihr Verstand den Dämmerungszustand und sie kam zu sich. Es war schon hell. Hatte sie schlecht geträumt? Ihre Augen blickten angstvoll zur Decke.

Dies war nicht ihr Zimmer. Tapeten hingen von oben herab. Sie versuchte sich zu orientieren.

Fast nackt lag sie angeschnallt und fixiert auf Etwas, welches sie nicht genau einordnen konnte. Sie fröstelte. Kein Muskel spannte sich, keines ihrer Glieder gehorchte ihr. Nur ihr Kopf schien von diesem Zustand nicht betroffen zu sein. Ihr Atem ging stoßweise als sie im Augenwinkel geborstene Fenster erblickte. In diesem Moment berührte sie ein kühler Windstoß, der von draußen durch das Gemäuer zog. Eine innerliche Kälte schlich sich bei ihr ein. Jetzt erst bemerkte sie, dass sie fast nichts mehr anhatte. –PANIK-. Ein lautes Klappern von Gerätschaften ließen ihre Augen, ja ihren ganzen Kopf zur Seite schnellen. Jetzt erinnerte sie sich wieder. Der Fremde.

Der Fremde, der sie gestern Abend begleitet hatte, stand jetzt mit einem Skalpell in seinen Händen, lächelnd vor ihr. Sie konnte den Kopf heben, versuchte zu schreien, aber kein Ton entwich aus ihrer Kehle. Es schien, als hätte man ihr die Stimmbänder entfernt. Welches dem natürlich nicht entsprach, sondern nur eine Reaktion des gespritzten Mittels sein konnte.

Er setzte das Messer an, stach ihr auf Höhe ihres Bauchnabels durch die Bauchdecke und zog es langsam in Richtung Brustbein. Kleine Blutstropfen traten aus der Schnittwunde heraus und versammelten sich bei jedem ihrer Atemzüge zu einer kleinen Pfütze in ihrem Bauchnabel.

Schmerz? Sie empfand in diesem Moment keinen Schmerz. Nur ein kleines Ziepen, konnte sie wahrnehmen. Schlagartig änderte sich dieser Zustand. Sie begann unkontrolliert zu zucken. Die Wirkung der Droge ließ nach. Das Gefühl des Schmerzes kam zurück. Mit jedem Millimeter, den er mehr mit dem kalten Stahl in sie eindrang, wurde der Schmerz entsetzlicher. Jetzt wollte sie sterben, und zwar schnell.

Sie fing an, leise in Gedanken zu beten. Doch niemand würde dieses Gebet erhören. Niemand würde sie hier in dieser Abgeschiedenheit hören. Niemand stand ihr bei. Nur er, der Fremde flüsterte ihr die Worte ins Ohr:

Michaela, du hast es verdient zu sterben!

Kapitel 1 Wer bist du?

Der Januar 2012 war der kälteste Monat der letzten Jahre. Entgegen dem Wetterbericht hatte es in der Nacht stark geschneit. Unaufhörlich gab, der Himmel selbst noch in den Morgenstunden, seine kleinen gefrorenen Eiskristalle preis.

Joshua Rodriguez und Dieter Zeitel, zwei Arbeiter der Stromgesellschaft Green und Clean, knieten gerade gedankenversunken zwischen zwei Straßenzügen in einer Seitengasse von Berlins Stadtteil Kreuzberg, bei ihrer Arbeit auf dem Boden.

An diesem eiskalten Januar Morgen versuchten sie gemeinsam einen Kabelschaden an einem alten Stromverteilerkasten zu beheben.

Viele Geschäfte waren durch den Stromausfall buchstäblich ihrer Lebensader beraubt.

Joshua und Dieter arbeiteten mit frierenden Händen und Hochdruck an der Lösung des Problems, doch wie aus dem Nichts, mit Sicherheitsweste und Helm bekleidet, lief ein städtischer Mitarbeiter torkelnd auf sie zu.

Mit gebeugten Armen, in denen er etwas zu tragen schien, blieb er apathisch keine zehn Meter entfernt vor ihnen stehen. Er sah die beiden Elektriker an, bevor er es fallen ließ.

Er nahm seinen Schutzhelm ab und sah zu ihnen herüber und beugte sich nach vorn.

Ihr Blickkontakt riss ab, als er sich zweimal krampfartig von seinem Mageninhalt zwischen Abfallcontainern, Müllresten und Papier entledigte.

Heftig begann er wiederholt vornübergebeugt zu würgen, um wortlos mit seiner Hand in die Richtung zu deuten aus der er gekommen war.

Joshua und Dieter sahen sich fragend an.

Der Fremde holte kurz Luft und versuchte, währenddessen er zu stammeln begann, sich aufzurichten.

››Dort unten in der stillgelegten Station Dresdner Straße liegt im U-Bahnschacht eine Leiche!‹‹

Zu mehr war er nicht mehr in der Lage. Er übergab sich nochmals.

Die Arbeiter der Stromgesellschaft sahen sich an. Es schienen endlos lange Sekunden zu verstreichen bis sie die Lage, mit der sie sich konfrontiert sahen realisierten.

Zu fokussiert war ihr Blick auf das gerichtet, was der Fremde hatte fallen lassen.

Trotz einiger Entfernung erkannten sie Einzelheiten, die ihnen den Atem raubten.

Unweit von ihnen lag ein stark verwester Arm.

Rodríguez begriff als erster den Ernst der Lage. Noch auf den Knien ließ er sein Werkzeug fallen, zog instinktiv sein Handy aus der Tasche, wählte den Notruf und beschrieb die Situation. Reflexartig stand er auf, rannte dicht gefolgt von seinem Kollegen, die wenigen Meter auf den Mitarbeiter der Stadt zu. Dieser rang noch immer in einer Ecke der Gasse nach Luft.

Dieter, der zuerst den Fremden erreicht hatte, half ihm sich aufzurichten. Kurze Gesprächsfetzen drangen an Joshuas Ohr, die ihm signalisierten, es gäbe Wichtigeres zu tun als Erste Hilfe zu leisten. Zumindest hatte man ja schon die Rettungskräfte alarmiert.

Joshua vernahm von dem Fremden immer wieder die Worte, die er ständig vor sich hinplapperte. Alter U-Bahnschacht Kreuzberg und Dresdner Straße. Während Dieter ihn zu beruhigen versuchte.

Joshua wandte seinen Blick in die Richtung, in der er die alte, längst vergessene U-Bahn-Station Dresdner Straße vermutete.

Seit seiner damaligen Einstellung bei der Firma Green und Clean in Berlin, kannte er den besagten Stadtteil Kreuzberg wie seine Westentasche. Klar, er kannte die Legenden, die man sich über diesen U-Bahnzugang erzählte. Aber er kannte die Lage des Zuganges nur von seinen Unterlagen her. Ein altes Schild hatte er auch schon gesehen, aber mehr auch nicht.

Er war schon bestimmt mehr als fünfmal in dieser schmierigen Gasse gewesen. Aber nur dann, wenn die Nobelläden auf der gegenüberliegenden Gebäudeseite ein Problem mit dem Strom hatten. Ein alter und noch funktionstüchtiger U-Bahneingang war ihm so noch nie aufgefallen. Vorsichtig bewegte er sich die rückwärtige Gasse entlang, während sein Partner ihm mit Handzeichen signalisierte, dass alles mit dem fremden Stadtbediensteten unter Kontrolle sei.

Missmutig nahm er seine Arbeitsmütze vom Kopf und sah an den riesigen Häuserfassaden nach oben. Die herabfallenden dichten Schneeflocken fielen auf sein Gesicht und bildeten beim Auftreffen auf der Haut winzig kleine Wassertropfen.

Er rieb sich seine Augen und sah nach vorn.

Diese Gasse offenbarte das wenig bekannte Berlin, welches keiner sehen wollte. Hierher kam kaum jemand aus der Oberschicht der Stadt. Es glich eher einem endlos langen Hinterhof, der wie eine Sackgasse auf einen einwirkte. Dreck, Abfall und nur Menschen ohne Zukunft hatten hier ihr Zuhause gefunden.

Obdachlose saßen dicht gedrängt um ein Feuer herum, das schwach in einem Ölfass loderte. Hier landeten die, die vorne auf der Straße keine Chance hatten.

Knirschend gab der frisch gefallene Schnee unter seinen Sohlen nach. Eine alte Leuchtreklame, die bereits bessere Tage gesehen hatte, kam hinter Efeu zum Vorschein.

Es begann jetzt wieder stärker zu schneien.

Joshua zog seinen Kragen nach oben, um sich vor der eisigen Kälte zu schützen. Unsicher war er stehengeblieben, um sich umzusehen.

Der städtische Mitarbeiter konnte in seinem Schock weit gelaufen sein.

Schräg über ihm hing an der Hauswand ein kleines unscheinbares Schild, das schon völlig verrostet und verdreckt sicher schon seit langer Zeit hier hing. Niemand machte sich die Mühe und nahm hier Schilder von ehemaligen Firmen ab, die längst nicht mehr existierten. Er beseitigte den Dreck vom Schild, um die Inschrift zu lesen. Ein kurzer, knapper Satz stand auf dem verwitterten Metallschild:

U-Bahnhof Dresdner Straße – seit 1964 geschlossen Joshua sah sich um.

››Verdammt‹‹, zischte er, ein verschlossener und zugemauerter Eingang versperrte ihm den Weg.

Mit der Hand fuhr er über den aufgetragenen sandigen Mörtel.

Langsam begannen seine kalten Finger zu schmerzen. Joshua sah sich um.

››Irgendwoher muss der Angestellte der Stadt ja gekommen sein, aber aus welcher Richtung?‹‹

Er versuchte wenige Meter der unscheinbaren Wand vor sich zu folgen. Müll und Unrat versperrten ihm teilweise den Weg. Er vernahm leise Stimmen vom Ende der Gasse, welche gleichzeitig den Zugang zur Einkaufsmeile markierte. Joshua hörte lachende Menschen und schüttelte den Kopf. ››Unmöglich, soweit ist er nie gekommen.‹‹

Er wendete seinen Blick auf die gegenüberliegende Seite und ging zurück.

Ein kleines gelbes Schild, an dem er eben noch achtlos vorbeigeeilt war, machte ihn neugierig. Über einer spaltbreit geöffneten Holztür baumelte ein Schriftzug: Zugang-BKSDS.

Kein Zweifel. Die Zeichen waren mehr als nur eine wirre Buchstabenansammlung. Sie bedeuteten laut Behördensprache:

Zugang Berlin-Kreuzberg-Station-Dresdner Straße

Ein erleichterndes Grinsen huschte über Joshuas Gesicht, bevor er seinen massigen Körper in Bewegung setzte. Unmerklich gab der frisch gefallene Schnee beim Laufen unter seinen Füßen nach. Von weitem vernahm er Sirenengeheul. Vermutlich waren es die Rettungskräfte und die Polizei, die nach Dieters Anruf sich auf dem Weg zu ihnen befanden.

Die wenigen Meter zur Holztür lagen schnell hinter ihm, er hielt abrupt inne. Ratten kamen ihm entgegen und liefen aufgeregt piepsend an seinen Schuhen vorbei. Joshua mochte dieses widerliche Getier nicht. Gänsehaut durchfuhr seinen Körper. Vor ihm lagen zwei knöchrige, verweste Finger im frisch gefallenen Schnee. Möglicherweise war der städtische Mitarbeiter, der ihnen mit dem abgerissenen Arm entgegentorkelte, am Türgriff hängengeblieben. Joshua schluckte.

Sollte er weitergehen oder auf die Polizei warten? Er entschloss sich für das Erste. Hätte er gewusst, was ihn hinter dieser Tür erwartet, seine Entscheidung wäre bestimmt anders ausgefallen.

Er griff in die Tasche seines Arbeitsmantels und fischte eine Taschenlampe heraus. Prüfend drückte er den Einschaltknopf und hielt sie sich kurz vors Gesicht, bevor er sich durch den kleinen Türspalt zwängte und dem Reparaturschacht auf einer breiten Treppe nach unten folgte.

Keine dreißig Stufen später hatte er das Treppenende erreicht, die ihn an die Stirnseite der Eingangshalle des stillgelegten U-Bahnhofs Dresdner Straße führte. Es war hier eiskalt und von oben ergoss sich fahles Licht über einen kleinen Teil der längst aufgegebenen Station.

Diese alte U-Bahn-Station glich einer Ruine. Besser gesagt einem Lost Place.

Joshua erschrak, als hörbar hinter ihm ein Schwall Abwasser durch die alte Kanalisation rauschte. Hektisch leuchtet er mit seiner Lampe über den Boden.

Für den Bruchteil einer Sekunde fiel ihm etwas im Lichtkegel seiner Lampe auf. Er schwenkte zurück und sah von der Treppe aus, die zum Schienenbereich führen musste, eine neue Werkzeugtasche liegen. Die glänzenden Zangen und Schraubendreher hatten beim Kontakt mit dem Licht der Lampe ein Funkeln verursacht.

Joshua bewegte sich in ihre Richtung.

Glas, Blech und jegliche Couleur von Papierschnitzel lagen auf dem Boden herum und gaben bei jedem seiner Schritte, seltsame Geräusche von sich. Joshua störte dies wenig. Hatte er doch schon so oft im Laufe seiner Tätigkeit, alte Keller und Hallen beim Instandsetzen der Stromleitungen aufgesucht und oftmals solch eine Geräuschkulisse vernommen.

Sein Blick folgte kurz dem Lichtkegel seiner Lampe.

Alte, verstaubte und verrostete Zeitungsständer lagen neben vermoderten Kisten. Herausgerissene Stromleitungen und Lampen hingen lieblos aus Wandverkleidungen. Ein modriger Geruch, der ihm entgegenschlug, und die Furcht etwas zu entdecken, welches den Stadtangestellten erschreckt hatte, verlangsamten seine Schrittgeschwindigkeit. Es glich jetzt mehr einem Schleichen, als einem Gehen.

Angekommen bei dem Arbeitsmaterial, das erkennbar vor einem Verteilerkasten lag, blickte Joshua sich um.

Er ließ den Lichtkegel seiner Lampe von einer Stationsseite zur anderen Seite gleiten. Er konnte über die breit angelegte Treppe nach unten zum ehemaligen Gleisbereich sehen. Eine alte Bahn mit einigen Waggons stand auf dem Gleis. Man könnte meinen, sie würde auf ihre Aktivierung warten, fristete sie hier mit Staub überzogen ihr jämmerliches Dasein. Joshua zuckte mit den Schultern und folgte vorsichtig den Stufen hinab zum unteren Gleisbereich. Eine verdreckte Matratze und ein von Mäusen durchwühltes Kopfkissen sagten ihm, dass sich hier unten bis vor kurzem noch Obdachlose heimisch gefühlt hatten. Ansonsten erregte nichts seine Aufmerksamkeit.

Joshua schüttelte sich bei diesem Gedanken und ging auf den ersten Wagen zu, deren Türen weit offenstanden. Von außen leuchtete er mit der Lampe ins Innere. Nichts Auffälliges war zu entdecken. Jeder Millimeter vor ihm war mit einer dicken Staubschicht überzogen, der wie frisch gefallener Schnee auf ihn einwirkte. Ein schreckliches Geräusch von oben ließ ihn erschaudern. Mit der Lampe leuchtete er über die Treppenstufen nach oben. Da war es wieder. Ein Geräusch, gefolgt von einem Schatten, den er in der Ferne zu erkennen glaubte. Bewegten sich die Schatten an der Wand etwa?

War da jemand? War er nicht allein?

Joshua nahm allen Mut zusammen und schrie in die vor ihm liegende Dunkelheit.

››Hallo, ist da jemand? Hallo, komm raus, ich finde dich, hast du mich verstanden?‹‹

Mehrmals schrie Joshua dieselben Worte in die Richtung, aus der die Geräusche gekommen waren.

Sekundenlang verharrte er, um zu lauschen, bevor er den ersten Tritt der verstaubten Treppenstufe berührte, die vom Gleisbereich wieder zurück in die obere Halle führte. Bewegungslos, wie angewurzelt blieb er stehen. Da war das Geräusch wieder. Mit aufgerissenen Augen und einem Herz, das ihm mit wuchtig empfundenen Hammerschlägen bis zum Halse schlug, jagte das Adrenalin sein Blut durch die Adern.

Sekunden schien nichts zu geschehen, ehe zwei leere Bierdosen polternd von oben die Stufen herabhüpften und vor seinen Füßen liegenblieben. Joshua bückte sich nach einer der Dosen. Und genau in diesem Moment hörte er von weit oben, schnelle Schritte, die sich entfernten.

Eine hörbare, kurze Schrittfolge bestätigte ihm, dass sich jemand auf der Treppe nahe dem Ausgang befand.

Joshua preschte los. Zwei, drei Stufen nahm er auf einmal. Er wollte wissen, wer ihm einen Schreck eingejagt hatte. Oben am Ende der Stationstreppe angekommen, geriet er ins Trudeln. Mit lautem Getöse landete er unsanft im Staub des Hallenbodens. Seine Taschenlampe, die er noch kurz zuvor in Händen hielt, flog dabei in hohem Bogen weit weg und rollte holpernd abseits über den Boden in Richtung Notausgang.

Joshua, der nach dieser unsanften Landung auf dem Boden lag, schlug Sekunden später die Augen auf. Bei jedem seiner Atemzüge zog er dabei die staubige Luft am Boden in seine Lungen.

Hustend erhob er sich. Instinktiv versuchte er sich mit seinen Händen den Dreck und Staub von seinen Kleidern zu klopfen.

Weitere Stimmen drangen jetzt unerwartet von oben an sein Ohr, währenddessen er versuchte zwinkernd und orientierungslos den Lichtkegel seiner Lampe zu erspähen. Sie schien beim Sturz nicht ausgegangen zu sein und leuchtete den Bereich der Halle an, der hinter der Ausgangstreppe lag.

Joshua erschrak.

Wie in Zeitlupe bewegte er sich in die Richtung, die vom gleißenden Licht der Taschenlampe angestrahlt wurde.

Das Blut schien ihm in den Adern zu gefrieren.

Joshua konnte seinen Blick nicht von der Grausamkeit lenken, welche sich ihm offenbarte. Eine Leiche.

Er traute sich nicht, nach der am Boden liegende Lampe zu greifen.

Sein Verstand signalisierte jetzt instinktiv seinen Synapsen –FLUCHT-, aber seine Neugier war stärker als die Angst.

Von der Ecke aus sah er jemanden im fahlen Licht, der auf einem Stuhl saß. Joshua schluckte.

Diese Person musste schon lange Zeit tot sein. Joshua, noch immer unfähig sich schnell zu bewegen, sah genauer hin.

Die Leiche, oder was davon übriggeblieben war, war eine Frau. Sie war mit Ketten auf einem Stuhl befestigt worden. Joshua hatte pausenlos das Gefühl, sie würde ihn anstarren.

Im Mund steckte immer noch ein Knebel, der wohl die Frau einst am Schreien hinderte. Das letzte trockene Fleisch, zumindest das was die Ratten übriggelassen hatten, hing ihr in kleinen Streifen vom Körper. Joshua wagte sich zwei Schritte nach vorn. Instinktiv bückte er sich und griff jetzt nach der Lampe, die noch immer vor ihm am Boden lag.

Jetzt ging er zaghaft auf die tote Frau zu.

Sie trug einen kurzen, ledernen Minirock. Durch ihre alte, zerschlissene Sommerbluse sah man den ausgetrockneten Oberkörper. Ekelerregend hing ein Teil der übelriechenden Eingeweide, gehalten von dem Blusenstoff, aus der dünnen gelblich schimmernden Haut heraus. Ihre bis auf die Knochen unregelmäßig abgenagten Beine steckten noch in verdreckten, hochhackigen Schuhen. Die einst sorgsam gebundenen langen Haare, waren nach der langen Zeit, in Haarbüschel zerfallen und über Kopf und Schultern verteilt.

Joshua hielt sich die Hand vors Gesicht, ohne seinen Kopf von der Toten zu wenden.

Um ihren Hals trug sie eine kleine, verblichene Messingkette, die ihm sofort ins Auge fiel.

Hatte sie niemand vermisst?

Sein Blick glitt über die Reste ihres Halses nach unten. Auf ihren Beinen lag verstaubt, aber demonstrativ, eine Ochsenpeitsche. Jetzt erst bemerkte er das Fehlen des rechten Armes. Schlaff hing der verbliebene, skelettierte Arm in der straff angezogenen Kette.

Wo war der rechte Arm geblieben?

Joshua rief sich die Situation ins Gedächtnis zurück, wie der Stadtarbeiter auf ihn und seinen Kollegen Dieter zulief.

Hatte er da nicht etwas in seinen Händen gehalten? Und waren die Finger, die oben am Eingangsbereich lagen von dieser Dame?

Jetzt sah er der leblos sitzenden Frauenleiche ins Gesicht.

Joshua schluckte. Eine Gesichtshälfte war noch gut zu erkennen und nicht von den Nagern beschädigt. Ihre weißen makellosen Zähne machten einen gepflegten Eindruck, man vermutete keine Herkunft aus dem Milieu.

Joshua erblickte einen verstaubten Zettel unter der Peitsche.

Er wollte keinen Ärger, schon gar nicht mit den Polizeibeamten, die bald ihren Kopf durch die obere Türe strecken würden. Dies bedeutete nur unzählige Fragen, die Joshua niemals ausreichend beantworten konnte.

Langsam ging er vor der skelettierten Dame in die Knie und holte tief Luft. Mit einem beherzten Luftzug pustete er den Staub, der sich auf dem Zettel befand, beiseite. Zaghaft hob er mit seinen Fingern die Peitsche leicht an und zog beherzt ein Dokument von den Knien der Toten. Jetzt, wo er es in Händen hielt, konnte er die mit roter Farbe aufgebrachten Buchstaben entziffern. Aber darunter war noch eine ganze Reihe an Zahlen zu lesen.

Er sah nach oben in die Richtung, aus der er gekommen war. Sekunden später wurde es oben laut. Mit lautem Getöse wurde die obere Eingangstüre aufgestoßen, sein Blick richtete sich intuitiv dorthin, woher er die Worte vernahm.

››Hier ist die Polizei, ist jemand da unten?‹‹

Joshua überlegte kurz. Er richtete den Blick wiederholt auf das Blatt Papier, welches er eben an sich genommen hatte und begann es sich leise vorzulesen:

Du hast es verdient zu sterben

Irgendwie ergab der Satz für ihn keinen Sinn. Unter der Schrift standen nur noch zwei Zeilen mit kleingeschriebenen Zahlen 51 14 34.547 darunter 7 6 36.51.

Obwohl Joshua die Bedeutung des Schriftstückes nicht verstand, überkam ihn die Angst. Er ließ das Stück Papier fallen, drehte sich um und rannte über die Treppe nach oben, direkt in die Arme zweier Polizeibeamten, die mit gezogener Waffe vor ihm standen. Stotternd und mit erhobenen Händen wollte er den Sachverhalt klären, bevor die Beamten ihn mit dieser Leiche in Verbindung bringen würden. Es war zwecklos.

Die Beamten hatten schon einiges in ihrem Beruf erlebt und gesehen. Daher war es nicht ungewöhnlich, dass sie Joshua und seinen Kollegen Dieter zuerst zur Vernehmung aufs Revier brachten, ehe sie beide nach Aufnahme eines Protokolls und der Überprüfung ihrer Aussagen wieder entließen.

Kapitel 2 Fehlgriff

5.4.2014 3:10 Uhr Luckau/Brandenburg Am Großmarer Fließ

Nadine Noak, die am Jahresende ihren 36. Geburtstag feiern würde, setzte die Feder ihres Stiftes fest aufs Papier und begann, wie schon so oft die letzten Jahre, in der Nacht Tagebuch zu schreiben.

David ist endlich eingeschlafen. Ich habe mich aus dem Schlafzimmer gestohlen, um dir meine Gefühle und Gedanken mitzuteilen, die mich innerlich bewegen.

Verstört lauschte sie in die Dunkelheit. Spärlich erhellte das fahle Licht der kleinen Schreibtischlampe, das vor ihr liegende Tagebuch.

Jedes Geräusch, das aus dem oberen Bereich des Hauses zu ihr nach unten ins Arbeitszimmer drang, verursachte in ihr ein schreckliches Gefühl – Angst – Todesangst.

Hastig strich sie mit dem Handrücken über die Seiten ihres aufgeschlagenen Tagebuchs.

Flink huschte die Feder ihres Füllers, bei jedem Kontakt des Stiftes mit dem schneeweißen Untergrund, übers Papier.

Ich bekomme langsam Angst vor David. Seltsame Umstände gehen hier vor. Mein Tagebuch, niemals zuvor hatte irgendwer meinen Mann zur Arbeit abgeholt, bis vor einem Jahr. Da tauchte plötzlich ein groß gewachsener Mann an unserer Tür auf. Er gab sich als Kollege von David aus. Sein Name war Bob Hauser. Er tauchte wie aus dem Nichts auf. Er ist etwas jünger wie ich und war erschienen, um David zum Außendienst abzuholen. In seinem tadellosen Anzug, akkurat gekämmten Haar und seinem Fedorahut auf dem Kopf, wirkte er auf den ersten Blick nicht wie ein normaler Außendienstmitarbeiter. Eher wie ein Gigolo der alten Schule.

Weiche Gesichtszüge, gepflegte Hände und eine modische Krawatte, riefen in mir eine zur damaligen Zeit irreführende Einschätzung hervor.

Mein eigener Instinkt signalisierte mir keine Antipathie. Seine edlen Handschuhe, die er dabei trug, rüttelten mich nicht wach. Im Gegenteil, seine Nähe wirkte beruhigend und offen.

Genaugenommen, nachdem er geklingelt hatte und auf der Veranda wartete, sprach dieser ominös wirkende Bob Hauser, oftmals nicht mehr wie zwei Sätze mit mir. Manchmal kam nicht mehr als ein: Guten Morgen Frau Noak, ist David fertig? Oder: Ja gerne ein Kaffee, über seine Lippen.

Ich muss zugeben seine strahlenden Augen und das Lächeln von ihm, entschädigte mich und verwischte den Anflug meiner Prinzipien. Traue keinem Mann, der gut aussieht.

Meine Neugier und die Sorge, dass David die Tage in Gesellschaft verbrachte, und sei es nur in der eines Kollegen, machte mich stutzig.

Davids und Bobs Aussage zufolge, durfte David seinen Kollegen, der früher jahrelang den Innendienst bei einer Filiale versah, in die Tätigkeit des Verkaufes außer Haus einweisen.

Dafür würden beide gemeinsam, ein Jahr lang Altkunden besuchen und neue durch Akquise dazugewinnen. So die angebliche Aussage ihres Chefs Fepper, den ich bei einem belanglosen Telefonat darüber ausfragte, ohne darauf näher einzugehen. Kurz nach der Einarbeitungszeit, würde Bob sein eigenes Kundengebiet erhalten. Man expandiert schließlich, so seine Aussage.

Meine Angst vor David und die Stille von Bob sind die Tage nicht weniger geworden oder gewichen.

Jeder Moment in dem David in meiner Nähe ist, spüre ich die Angst in mir. Wie seine Hände nach mir greifen, sein Blick mich maliziös streift, erzeugt Abscheu und Widerwillen in meinem Körper. Wenn er sich in meiner Nähe befindet, sehe ich zunehmend ein grausames Tier in ihm. Ein Tier, das hungrig nach einem Menschen ist. Hungrig, gierig und grausam zugleich. Anders kann ich diesen Zustand nicht beschreiben. Viel zu wenig kommen die gewohnten, liebevollen Momente des Glücks von früher in mir hoch.

Vor drei Jahren nach meiner Fehlgeburt, da wurde alles anders. David hatte sich verändert. Oder hatte ich mich mehr verändert als ich ahne?

Er kommt häufig völlig lieblos von seinen unzähligen Geschäftsreisen zurück. Jedes Mal hat er nur einen flüchtigen Begrüßungskuss für mich übrig. Danach stellt er unbeirrt seinen Reisekoffer in der Küche ab, um mit seinem Präsentationskoffer in Händen, für geschlagene zwei Stunden im Keller zu verschwinden.

Das Unheimliche daran ist, wenn er wieder zum Abendessen erscheint, benimmt er sich als wäre nichts geschehen und überschüttet mich pausenlos mit Komplimenten. Es scheint er würde alles um sich herum polarisieren.

Aber ich bleibe dabei und bin mir sicher, David ist ein anderer, als der den ich früher gekannt habe. Es ergeben sich zu viele Ungereimtheiten. Es sind Kleinigkeiten, dennoch keine Nichtigkeiten. Hier ein Beispiel:

Als ich letzten März ein mit Blut beschmiertes Taschentuch in der Wäsche fand und es David zeigte, dabei dachte ich zuerst an Nasenbluten, geriet er außer sich vor Wut. Zuerst beklagte er sich ärgerlich über meine scheinbare Neugier, weil ich das Taschentuch in der Wäsche fand. Mein Gott was ist dabei. Die Wäsche in die Trommel zu legen, ist meine tägliche Aufgabe. Wieso regte er sich darüber nur so auf?

Minuten später beruhigte er sich und tat es mit einer lapidaren, ja schon fadenscheinigen Bemerkung ab. Es sei ihm beim Frühstücken im Hotel passiert und komme von der Erdbeermarmelade. Ich glaubte ihm kein Wort, wieso auch. Obwohl Marmelade eine klebrige Angelegenheit sein sollte, hatte das Taschentuch mit seinem Monogramm nichts Klebriges an sich. Erst nachdem er etwas von Biomarmelade faselte, wurde ich hellhörig. Zuvor glaubte ich noch an seine Ehrlichkeit und an Nasenbluten. Aber weswegen wollte er mir etwas verheimlichen? Ein weiterer Umstand beunruhigte mich noch viel mehr. Früher gab er seine Anzüge nie selbst in die Reinigung. Dies war immer meine Aufgabe.

Jetzt erledigt er dies eigenständig. Weshalb tut er das?

Hat er Geheimnisse vor mir?

Dabei macht er auch nicht die geringsten Anstalten mich in die Stadt mitzunehmen. Ich frage mich warum? Möchte er mir Arbeit abnehmen? Ich sitze die ganze Woche nutzlos zu Hause herum, da wäre ein wöchentlicher Stadtbummel eine nette Geste von ihm. Früher nahm er mich stets überall mit hin. Heutzutage verschwendet er keinen Gedanken mehr daran.

Stopp, liebes Tagebuch. Ich muss gestehen, übermorgen darf ich ihn in die Stadt begleiten. Dazu lädt er mich alle drei Monate ein. Wie einstudiert spult sich dann immer die gleiche Prozedur ab. Zuerst, je nach Saison ein Eis oder eine Pizza und danach gehen wir in eine Kinovorstellung. Diese Zeit. Nein diese Tage, sind für ihn das Normalste der Welt. Er spult diese Vorgänge wie ein Roboter ab. Irre ich mich in ihm? Vermisse ich mehr statt nur seine Zuwendung. Oder ist es meine Einsamkeit, die mehr von ihm fordert?

Jetzt wohnen wir schon etliche Jahre in Luckau, hier am Ende der Straße, mit der zutreffenden Bezeichnung Waldweg Nr. 9. Na ja, zentrumsnah ist das nicht gerade. Unser Wohnviertel liegt etwa drei Kilometer abseits der eigentlichen Stadt. Und das nächste Haus steht gut fünfhundert Meter weit weg. Zugegeben, wie wir hierhergezogen sind, empfand ich es als reizvoll. Und dennoch, bereitet mir die Dunkelheit und das Rauschen der alten Kieferbäume hinter unserem Garten Angst.

Auch Davids strahlendes Lächeln scheint verschwunden zu sein. Ich habe das Gefühl er trägt eine Maske.

Er funktioniert präzise wie eine Maschine. Um sechs Uhr aufstehen und duschen. Ich mache ihm das Frühstück. Er liest die Zeitung und fährt, wenn Bob ihn nicht abholt, pünktlich mit seinem Sportwagen zur Arbeit, um dort in seinen Dienstwagen umzusteigen.

Nach Dienstschluss, sofern er Innendienst hat, gegen neunzehn Uhr, verlässt er sein Büro und ist kurz vor acht Uhr wieder zuhause.

Früher war er kaum übers Wochenende unterwegs. Jetzt wird seine Abwesenheit regelmäßiger. Alle vierzehn Tage muss er nach seinen Angaben, bei Kunden präsent sein. Weshalb? Ist dies die neue Firmenphilosophie?

Liebes, vertrautes Tagebuch, oder sollte ich dich besser Diarium nennen? Klingt irgendwie aufregender. Mein Herz pocht wie verrückt und ich fühle mehr als Unbehagen. Ich würde es vergleichsweise als Unsicherheit und Angst beschreiben.

Schon vor zwei Jahren, wir legten gemeinsam hinter dem Haus unseren Gemüsegarten an, trieb David seine makabren Scherze mit mir. Ich erinnere mich genau.

Zuerst bereitete er mit mir, liebevoll einen Kompott aus Erdbeeren und Kirschen zu. Um mir dann, nachdem wir die Gläser mit dem Eingemachten in den Keller trugen, den Zutritt zu diesem alten Raum für immer zu verbieten. Er tat dies höflich, aber bestimmend.

Er wollte mir jegliche Tätigkeit hier unten abnehmen. Es schien auf den ersten Blick ein liebevoller Zug, eine Geste der Liebe, von ihm zu sein. Jedoch, als er den Keller vor meinen Augen verschloss, und den Schlüssel sich an seiner goldenen Kette um den Hals legte, hatte ich nicht zum ersten Mal ein komisches Gefühl. Gänsehaut stieg in mir hoch.

Kannst du diese Vorgehensweise von ihm verstehen?

Ich weiß nicht weshalb, aber ich habe oftmals das Gefühl, er starrt mich mit seinen lieblosen Augen, auch ohne seine Anwesenheit, von den Wänden aus an.

Und zwischen seinen gesprochenen Sätzen, kann ich jedes Mal eine unweigerliche Drohung verspüren. Ich kann es schlecht beschreiben. Seine eindringliche Mahnung, den Keller nicht zu betreten, hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Tausendmal stand ich vor der verschlossen Tür, während seiner tagelangen Abwesenheit und stellte mir vor, was sich außer Einmachgläsern und hohen Regalen in diesem Raum befinden würde. Kannte ich doch noch das Innere des Raumes, aus der Zeit, als wir hier einzogen sind. Oder war dieser Umstand nur Einbildung?

Ich rief mir meine Wahrnehmungen von früher ins Gedächtnis, da er den Raum ab dato, ein für alle Mal meinem Blick und meinem Zugriff entzog.

Zwischen Regalen mit Dosenwurst und Eingemachtem stand eine alte Werkbank. Es türmten sich in einer Ecke

Dinge auf, die entsorgt werden sollten. Moment!

Die junge Frau strich sich durch ihr Haar und kramte in ihren Gedanken nach einer Erinnerung. Sie suchte nach Erinnerungsfetzen, die sie damals für unscheinbar hielt und jetzt wichtig sein konnten.

Unruhig tippte sie mit dem Stift aufs Papier. Überraschend begann sie zu schmunzeln, so als hätte sie eine Übereinstimmung in ihren Gedanken gefunden. Sie setzte den Stift erneut aufs Papier.

Keine zwanzig Monate war es her, als David den Keller ausgebaut hatte. Ein Bastelkeller sollte her. Ich wollte ihm hilfreich zur Hand gehen und stand zufällig mit Sandwiches in der Hand an der Türe, dahinter sägte und hämmerte es.

Ich tat keinen Schritt über die Schwelle. Wie ein unsichtbares Band schwebte seine einstige Drohung; den Raum nie betreten zu dürfen, über mir. Zitternd, den Teller in Händen stand ich abwartend da. David hatte mich hinter sich zuerst nicht bemerkt und so konnte ich den Ort seines Wirkens kurz in Augenschein nehmen. Für mich schien es eine Menge an Holz zu sein, das er hinter der Tür gelagert hat und verarbeiten wollte.

Noch immer den Teller in Händen, sah ich nach rechts. Vor mir standen, ich registrierte es nicht sofort, mehrere Einmachgläser mit unbekanntem Inhalt.

Diese Gläser hatten wir früher für Marmelade und Eingemachtes benutzt. Sie reihten sich mit einer bräunlichen und rötlichen Flüssigkeit aneinander, dessen genaueren Inhalt ich aber nicht ausmachen konnte. Dicht dahinter stand eine rote, verdreckte Kühlbox, die ich bei uns noch nie gesehen hatte. Sie war mit einem lateinischen Namen beschriftet. Ich denke sie war für medizinische Gerätschaften vorgesehen. Noch bevor ich mir alles merken konnte, wirbelten meine Gedanken in meinem Kopf, wie ein sich drehender Kreisel umher.

David war doch in einer ganz anderen Branche beschäftigt. Oder hatte er heimlich seinen Arbeitsplatz gewechselt und mir aus Scham nichts davon berichtet? Eher unwahrscheinlich. Oder war die Kühlbox nur zur Aufbewahrung von Schrauben oder ähnlichem gedacht? Ich konnte keinen elektrischen Anschluss daran entdecken und beruhigte mich wieder. Keine Minute später wurde es totenstill.

Wie in Trance blickte ich nach vorn, als ein kurzes: Hallo Schatz, an mein Ohr drang. David stand jetzt unmittelbar vor mir. Ich hatte wohl nicht mitbekommen wie er sich zu mir umgedreht hatte und erschrak.

Er griff sich ein Sandwich vom Teller, küsste mich liebevoll auf die Backe, so als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt, ihm einen Snack zu präsentieren und biss herzhaft ab. David hatte sich mit einem leichten Schritt auf mich zu, und dennoch etwas zur Seite bewegt. So konnte ich einen Blick hinter ihm erhaschen. Jetzt sah ich hinter Davids Rücken.

Da war ein weiterer Raum, der mir so noch nie aufgefallen war.

Wieso auch, es war der alte Kohlenkeller, der bei uns keine Verwendung mehr fand, als wir das Haus gekauft hatten. David hatte ihn damals leergeräumt. Die Vorbesitzer benutzten noch Holz, wir modernisierten und heizen inzwischen mit Gas.

Ich konnte meinen Blick nicht davon abwenden. Bestand damals die Türe zum Kohlenkeller noch aus alten, lieblos gehaltenen Brettern, so hatten jetzt dicke, gehobelte, feuerrot lackierte Dielenhölzer ihren Platz eingenommen. Dessen Inhalt wurde nicht mit einem normalen Schloss, sondern mit einem massiven Stahlband vor meinen Blicken geschützt. Wie ein Kaninchen, das seinem Widersacher ins Auge blickt, so sah ich auf diese rote Tür.

Instinktiv, keine Ahnung weshalb, blickte ich zur roten Tür, dann an Davids Hals.

Meine Vermutung bestätigte sich. Jetzt baumelten zwei Schlüssel an seiner goldenen Kette. Wie hypnotisiert blickte ich an David vorbei in Richtung dieser Tür, hinter der sich vermutlich ein Geheimnis verbarg.

Hatte David vor mir Geheimnisse? Wieso war er oftmals, genau hier unten so abweisend zu mir? Hat er eine andere Frau kennengelernt? Wenn ja, was hatte sie Besonderes was ich nicht besaß?

Vom oberen Wohnbereich drangen Geräusche nach unten.

War ihr Mann aufgewacht? Innehaltend, versuchte sie das kurze Geraschel zu lokalisieren. Hastig räumte sie ihre benutzten Utensilien, dorthin wo sie diese hervorgeholt hatte und löschte die kleine Lampe auf dem Schreibtisch. Unbedarft, so sollte es zumindest bei einem eventuellen unerwarteten, nächtlichen Kontakt mit ihrem Mann aussehen, schlenderte Nadine in die Küche. Sie öffnete den Kühlschrank, als sich hinter ihr, eine fremde Hand nach vorne, ins Innere des Kühlaggregats schlängelte und sich eine Milchtüte griff.

Erschrocken wirbelte die Frau des Hauses herum und schlug versehentlich mit der Kante ihres Ellenbogens auf Davids Brust. Benommen torkelte dieser mit der Milchtüte in der Hand zwei Schritte zurück.

Er packte sie am Oberarm, sah sie an und zischte leise: ››Liebling, erhebe nie wieder die Hand gegen mich. Verstehst du?‹‹

Mit halbwegs geschlossenen Zähnen kam wiederholt bedrohlich leise zischend, die abermalige Warnung an sie.

››Nie mehr, verstanden?‹‹

Zitternd nickte die Frau, die gerade noch versucht hatte ihre Gedanken zu ordnen. Hatte er sie beim Schreiben beobachtet? War er schon länger im unteren Bereich des Hauses unterwegs? Kontrollierte er sie? Oder hatte er nur so getan als würde er schlafen, um sie in Sicherheit zu wiegen?

Fragen über Fragen schwirrten ihr durch den Kopf. Nur eines blieb für sie rätselhaft auf dem gemeinsamen Weg nach oben. Die rote Tür.

26.8.2014 Frankfurt am Main Außenbezirk 11:39 Uhr

Langsam, beinahe schon im Schritttempo, bog der dunkle Wagen, an dessen Heckscheibe das Logo einer Mietwagenfirma zu sehen war, von der Graf-Wörlitz-Straße in die Maybergstraße ab. Makellose Häuser mit penibel geschnittenem Rasen und protzigen Limousinen in den Auffahrten, ließ den Reichtum ihrer Besitzer bereits von der Straße aus erahnen. Hier in diesem Viertel hatte die eher private Prostitution edle Züge angenommen.

Die Graf-Wörlitz-Straße war zum Geheimtipp avanciert. Kein Frankfurter Bahnhofsviertel, keine Laufstraßen, keine übliche Prostitution, sondern Liebesdienst vom Allerfeinsten gab es hier. Es war die Straße der selbstständig agierenden Edelprostituierten.

Hier begaben sich die Mädchen in ihren Pausen, ohne Angst vor fremden Zuhältern und aufdringlichen Freiern, auf den makellos gereinigten Gehsteig. Fast jede von ihnen besaß eine eigene kleine muskelbepackte Bewachungstruppe, die für ein angemessenes Gehalt, gerne die hübschen Damen beschützten.

Einige von den Damen, die eigentlich ihre Kunden nur im Haus erwarteten, bildeten da eine Ausnahme. Sie schlenderten ab und zu unbeobachtet, sofern sie frische Luft benötigten, allein mit ihren kleinen Promenadenmischungen, oder einem Täschchen in der Armbeuge zur Straße vor.

Es war kaum etwas los, als die blonde Schönheit Jasmin, unter den Argusaugen ihres Bodyguards, das Haus in Richtung Straße verließ.

Mit ihren makellosen Beinen, an deren Ende sich schwindelerregende Plateau High Heels befanden, schlenderte sie auf den Gehweg zu. Mit einem Grinsen im Gesicht registrierte sie, wie ein Wagen langsam mit abgedunkelten Scheiben die Straße entlangfuhr und sich ihr dabei näherte.

Das tiefe Röhren der Auspuffanlage und das markante Geräusch eines Achtzylindermotors taten ihr Übriges, um ihre Aufmerksamkeit auf das sich nähernde Fahrzeug zu lenken.

Noch bevor Jasmin den Bordsteinrand erreicht hatte, fuhr der Wagen in Schritttempo an ihr vorbei.

Jasmin hatte im Inneren des Fahrzeugs wohl einen möglichen Kunden gewittert. Dem war aber vermutlich nicht so. Es schien nur ein neugieriger Kunde zu sein, dem jemand einen Tipp gegeben hatte. Sie entschloss sich dazu, ihrer Wut lautstark Raum zu geben.

››Hat der Typ keine Augen im Kopf?‹‹

Sie zeigte dem unbekannten Fahrer ihren ausgestreckten Mittelfinger und schrie dem Fahrzeug hinterher.

››Fick dich.‹‹

Plötzlich hielt der Wagen keine zehn Meter von ihr entfernt an. Der Fahrer hatte es sich wohl anders überlegt und legte den Rückwärtsgang ein. Sachte rollte der Wagen zurück. Punktgenau neben Jasmin kam er zum Stehen.

Sekunden vergingen. Nichts geschah.

Durch die dunklen Scheiben konnte man nicht ins Innere des Fahrzeugs sehen.

Jasmin war keine der üblichen Bordsteinschwalben und sie musste sich nicht nach Freiern umsehen. Sie hatte feste Stammkundschaft, zu der dieser Fahrer wohl nicht gehören konnte, sonst hätte er sofort neben ihr angehalten. Das monotone Motorgeräusch verstummte Sekunden später.

Wieder vergingen endlose Sekunden, die sich für Jasmin schon wie Minuten anfühlten.

Lächelnd stieg ein gut gekleideter Mann mit Krawatte und Seitenscheitel aus. Mit beiden Händen in den Taschen seines Sakkos lief er geradewegs ums Auto herum und auf Jasmin zu.

Ein kurzer Blick zum Haus sagten ihr, dass ihr kurzer Ausflug zur Straße, von ihrem Begleitschutz eher als unwichtig eingestuft wurde. Der Bodyguard war verschwunden. Er stand nicht wie üblich im Hauseingang und wartete auf sie. Er war weg.

Mutig stellte sie sich jetzt breitbeinig dem potenziellen Kunden in den Weg. Sie besaß Menschenkenntnis und roch sofort sein gutes Parfüm. Sie musterte ihn und nahm an, es wäre einer der üblichen Banker aus der Umgebung. Erst als der Fremde ihr die Hand gab und sie freundlich ansprach, fasste sie Vertrauen und ließ ihre berufsübliche, ja schon instinktive Vorsicht außer Acht.

Der Fremde sprach leise mit einem eher tiefen, beruhigenden Ton, welcher Jasmin ein kleines Lächeln ins Gesicht zauberte.

Sie mochte Männer mit angenehmer Stimme. Vermutlich hatte sie in diesem Moment einen gutaussehenden, vornehmen und gut betuchten Gast kennengelernt. Es schien für sie doch noch ein vielversprechender Abend zu werden.

Geschmeichelt von seiner eleganten Ausdrucksweise, war schnell ein Betrag ausgehandelt und die Dienstleistung hierfür vereinbart.

Beide standen an der Beifahrertür des Wagens, als der Fremde erfolglos nach seiner Geldbörse tastete.

››Moment, die liegt noch im Handschuhfach. Ich habe meine Brieftasche vorsichtshalber dort hineingelegt.‹‹

Mit einem kurzen Blickkontakt forderte er Jasmin dazu auf, seine Neugierde, bezüglich seines Portemonnaies mit ihm zu teilen. Jasmin stand dabei mit verschränkten Beinen vor ihm und lächelte ihm neugierig ins Gesicht.

Er öffnete die Tür, setzte sich auf den Beifahrersitz und drückte auf einen dicken, schwarzen Knopf in der Mittelkonsole. Jasmin konnte dies von ihrer Position nicht sehen.

››Na dann sehen wir mal nach.‹‹

Beharrlich hantierte er an dem verschlossenen Handschuhfach herum. Mit einem Druck auf den Öffner, sprang es kurze Zeit später bereitwillig auf.