Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Esqueleto Negro

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

El hallazgo, en medio de un bosque de montaña, de los restos descarnados de un brazo humano y la extraña desaparición de varios vecinos han sembrado la inquietud en la cercana población de Cangas del Narcea. La versión oficial se escuda en abandonos voluntarios de hogares conflictivos o en la huida de realidades desagradables, pero la gente sabe la verdad: la montaña los devora, pues, de cuando en cuando, exige la ofrenda de ese pequeño sacrificio. La desaparición de Tiago y de su amigo Romeo, jugadores en red de un oscuro juego de rol, desencadena una investigación para la que es solicitada la colaboración de Emilio Menéndez, un eficiente, pero conflictivo, inspector de policía. Su intervención abrirá la Caja de Pandora para así ir desvelando operaciones de narcotráfico y una interminable serie de circunstancias y ritos ancestrales ocultos, hasta entonces, para casi todos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 392

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

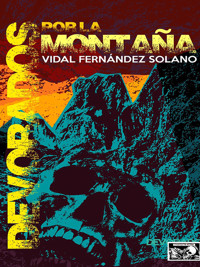

DEVORADOS

POR LA

MONTAÑA

VIDAL FERNÁNDEZ SOLANO

Primera edición. Mayo 2024

© Vidal Fernández Solano

© Cubierta Angélica McHarrell

© Editorial Esqueleto Negro

www.esqueletonegro.es

ISBN 978-84-128326-2-4

Queda terminantemente prohibido, salvo las excepciones previstas en las leyes, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y cualquier transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de propiedad intelectual.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual según el Código Penal.

Cuando la montaña llega al corazón,

todo viene de ella y te lleva a ella.

Franz Schrader

INDICE

1. En la montaña

2. Juegos de rol

3. Riesgo no medido

4. Toma de contacto

5. Fuera de la ley

6. Conciliábulo

7. Preguntas sin respuesta

8. Persecución en el bosque

9. El oráculo

10. Duda razonable

11. De regreso

12. Restitución

13. Peones y reinas

14. Fuera de control

15. Tirar del hilo

16. El cargamento

17. Ida… y vuelta

18. La ofrenda

19. Cartas sobre la mesa

20. Cuestión de tiempo

21. El precio a pagar

22. El día después

Epílogo

1. En la montaña

Apenas tiró del freno de mano, Eva se apeó del todoterreno, aparcado de cualquier manera a un lado de la calzada. Por el otro lado se bajó Nino, cuyas botas chasquearon en el barro de la cuneta.

—¡Cagüen la puta! —maldijo mientras se miraba los pantalones—. Me he puesto como un Cristo. Tenías que parar justo al lado de un charco, jefa.

—Siempre te estás quejando —replicó ella—. ¿Acaso eres un señorito remilgado sorbiendo su café en una terraza?

Él no siguió con la chanza, a pesar de la inquietud desde que habían recibido el aviso. No era la primera desaparición a lo largo de los últimos meses, lo cual centuplicaba la estadística desde mil novecientos, como mínimo.

—Espero que los de la científica hayan puesto un poco de orden. Entre la lluvia y la fauna no debe de quedar mucho por examinar.

Varios vehículos yacían desparramados por la suave pendiente cubierta de hierba. Unas decenas de metros más allá, una primera línea de matorral alto daba paso al bosque, ancestral y majestuoso.

—La fauna más preocupante no tiene patas ni hocico. Vamos, hay una trocha por aquí cerca hasta el valle del Bárcena. Luego nos toca subir un buen tramo.

—Las alimañas, y me refiero a las humanas, eligen lugares cada vez más inverosímiles para ejercer.

—Mejor no lo pienses, ¿llevas todo?

—No es mucho lo necesario. Ya tenemos a la tropa allí con el equipamiento completo.

Unos segundos después, la umbría les ocultó los rayos de un sol tímido embotado de nubes grises y espesas.

Tras media hora de lucha contra una vegetación empeñada en impedirles llegar a su destino, sus pasos desembocaron en una escena que más parecía propia de un circo. La policía científica, venida desde Oviedo, había acordonado un amplio círculo con cinta delimitadora. Había un reducido grupo de lugareños curiosos fuera del perímetro.

—¿Cómo habrán llegado aquí? —bufó Nino mientras recuperaba el aliento—. Subir una montaña en medio de un bosque para chismorrear las labores de la policía es inaudito. No sabría si calificarlo de cotilleo voraz o de aburrimiento mortal.

—Lo que para ti es una fuente de agujetas para ellos es un paseo por el campo. No olvides que se han criado en este ambiente.

—¿Son de la aldea?

—Alguno sí, seguro. Pero ya no viven allí; se bajaron al pueblo o cerca de algún familiar años atrás. Y antes no había más de una docena de habitantes. Cuéntalos y verás que sobran —espetó ella mientras mostraba su identificación a uno de los agentes que se había acercado al borde de la zona vetada.

Ambos pasaron por debajo y se dirigieron hacia el comisario al mando. «A. Sancho», rezaba una tarjeta prendida de su chaqueta con una pinza metálica.

—Buenos días —saludó Eva—. ¿Qué tenemos aquí?

—Sírvase usted misma, teniente —respondió él, mientras señalaba hacia arriba.

Los ojos de la pareja siguieron la dirección del dedo. A unos metros de altura, de una de las ramas de un haya que parecía plantado allí desde antes de que un pie humano se atreviese a rondar por aquellos montes, colgaba un brazo. Un brazo humano.

—No tiene buena pinta, ¿eh? —el chiste de Nino se vio degollado por el filo de la mirada de Eva. «O cierras la bocaza o te la cierro yo». El mensaje llegó claro sin necesidad de leer en los labios de ella.

El comisario «A. Sánchez» se quedó mirando al agente. Se abstuvo de comentar nada, pero tampoco pareció divertido por la observación.

—Yo diría que tiene mejor pinta el enjambre de moscas que pulula alrededor —observó el comisario—. Ya veremos lo que dice el forense, pero a simple vista yo diría que lleva ahí varios días. En abril aún no hace mucho calor, pero la descomposición es más que evidente. No hemos encontrado rastros de sangre, tejidos humanos o ropa en los alrededores. No hay signos de pelea o violencia, ni sabemos de qué manera eso ha llegado ahí. El dueño puede que sea alguno de los desaparecidos de la temporada.

—¿La zona está limpia? Ya me entiende —preguntó Eva, abarcando el escenario con un gesto de la mano.

—Todo lo limpia que se puede esperar. Nada de huellas hasta ahora. Aunque el vecino que lo descubrió venía con un perro. Es pronto para emitir ningún juicio.

—¿Vecino?

— Ese de ahí —señaló con un dedo a un hombre ceñudo de una edad indefinida que los miraba con mucha atención —dice ser el alcalde del pueblucho, si es que podemos hablar de alcalde en una aldea perdida en medio del bosque. Es el que dio el aviso. En cuanto llegue la juez Rebollo desde Cangas y lo autorice, nos lo llevamos a Oviedo. El brazo, quiero decir.

—Una cosa, comisario —preguntó Eva, pues el hombre amagó media vuelta dispuesto a dar por zanjada la cuestión.

—Sí, usted dirá.

—Yo diría que falta algo.

—Así es. El propietario del brazo. De momento solo hay eso que ven ahí arriba. Ya hemos avisado a la brigada canina y varias patrullas de refuerzo vienen en camino. Pediremos voluntarios entre Cangas y Pola. La gente de aquí se desempeña con soltura en estos montes, más que nosotros.

Sánchez dio media vuelta y se acercó a un grupo de agentes para darles unas indicaciones. Eva y Nino se quedaron solos.

—¿Qué opinas, jefa? ¿Un ajuste de cuentas por unas vacas o un lindero? Este sitio está demasiado apartado y es demasiado inaccesible para traer un «regalito» desde lejos.

Ella pensó unos minutos ante de responder.

—No lo creo. No parece propio de las gentes de aquí. Y tampoco sabemos si el pajarito llegó solo al árbol o si llegó con el resto del maniquí. Esperemos al informe pericial.

2. Juegos de rol

Los postes a los lados de la carretera se sucedían en una monótona serie, repetida hasta la saciedad una hora detrás de otra. Eso pensaba el inspector Menéndez. Ya no sabía de qué manera sentarse para evitar que le dolieran las posaderas, pero se había emperrado en conducir él y no era hombre de dar un paso atrás. Sin embargo, el tendido eléctrico pronto dio paso al monte bajo, retamas y otros arbustos que fueron cediendo ante los árboles. Aquel pueblo estaba perdido de la mano de Dios, pensó el inspector para sí mismo, retrepándose en el asiento. Ya estaba hasta las pelotas de tanta carretera, el viaje se le estaba haciendo eterno. Urruti se había ofrecido a reemplazarle al menos media docena de veces, pero él rechazó la oferta con un gruñido. «Para que relaje un poco los músculos, jefe», había dicho. La réplica había sonado más o menos como «Mis músculos están en perfectas condiciones. Ya te avisaré cuando necesite un masajista». «Luego le devuelvo el volante, no me lo voy a quedar», había tenido la osadía de sugerir, el muy mamón, una hora después. «Cállese y mire el paisaje por la ventanilla, joder. Así aprende algo y deja de agobiarme», había replicado un malhumorado Menéndez. Cientos de veces se había acordado del agente calvo que le había tendido las llaves del coche sobre un mostrador con apariencia de haber sido limpiado por última vez allá por la Edad de Piedra, según le pareció a Menéndez. Había protestado, soltado dos docenas de palabrotas y exigido un formulario de quejas, pero el calvo se limitó a encogerse de hombros. «Cosas del presupuesto, ya sabe. Yo le suministro el formulario, pero ya le anticipo que va a acabar en el fondo de una papelera. O igual no, la papelera esa debe de estar llena de formularios como el suyo». Menéndez no rellenó ningún formulario ni presentó queja alguna. Se limitó a agarrar las llaves y darse la vuelta en medio de un diluvio de improperios. Con la maldita crisis todas las asignaciones a gastos de viaje habían sido suprimidas. Nada de viajar en avión, como antaño. Y encima se suponía que debía estar agradecido porque le iban a abonar la estancia y los gastos de combustible. «Un lujo de puta madre», rumió, «una habitación en alguna pensión de mierda o un hotelucho de quinta regional. Y una habitación doble, faltaría más. No te va a quedar más remedio que aguantar los ronquidos y los pedos de Urruti. Ese es tu premio por tratar a los malotes como se merecen». Ya se ocuparía de pedir habitaciones, separadas, aunque tuviese que pagarlo de su bolsillo. Deseando estaba de prejubilarse. «Y todo por un par de hostias que el muy hijo de puta se merecía. Eso y mucho más», rumiaba mientras conducía al recordar el episodio que le había conducido a su actual estatus. Miró a su ayudante, obediente, que llevaba más de una hora mirando a través de la ventanilla del copiloto sin emitir palabra alguna.

Urruti. Íñigo era un policía joven, alto y de porte atlético. Llevaba el pelo negro muy corto, estilo militar, y su rostro anguloso y varonil se veía enmarcado por una barba fina y cuidada. «Una barba de maricón», le había susurrado Menéndez a Pere «El kilómetro», un agente que llevaba tantos años como él, si no más, en el cuartel. Le llamaban el kilómetro por el perímetro de su cintura. «Estás así de grueso porque no eres más que una rata mascapapeles», le había espetado un día Menéndez, a lo que el kilómetro había respondido, mientras se miraba la barriga: «Esto no es nada comparado con la polla. Date la vuelta y agáchate, te vas a enterar». Todos se habían reído, menos Menéndez. A él siempre le gustaba decir la última palabra. El día que le tocó a la barba de Urruti, el kilómetro y él se hallaban frente a la máquina de café. Pere decía que el café le calmaba los nervios. Lo cierto es que cuando Menéndez dio media vuelta se encontró de frente con el aludido. Íñigo no había dicho nada sobre el comentario, pero lo había escuchado con seguridad. Y si de milagro no había sido así, el kilómetro no habría tardado mucho en irle con el chisme, menudo cotilla era.

No había para más personal. Cuando llegaran a su destino, debían contactar con un tal Texeira, que por lo visto era el Jefe de Policía local. En un pueblucho de mierda. Qué honor. Ni siquiera había hablado con él por teléfono, apenas se habían cruzado unos correos electrónicos y un par de faxes. Esos aparatejos que ya nadie usaba desde un par de décadas atrás.

—¿Hace un caramelo, jefe? —Urruti le tendió la bolsa.

—Mejor no. Tengo la puñetera dentadura como para dulces —refunfuñó el inspector, mientras se consumía un poco más rebobinando lo que había dado en denominar, para sus adentros, «el incidente».

Su destino a provincias había llegado de la noche a la mañana. Habían informado de un extraño crimen sangriento en aquel lugar y le habían encargado el caso. A él, uno de los inspectores más brillantes de la policía científica. Bueno, pensó, eso era antes. Ahora le habían mandado a la recién creada Brigada de Delitos Asociados a la Red. Menudo asco. Lo habían hecho para quitárselo de en medio. Y todo por soltarle dos hostias mal dadas a aquel hijo de puta que se había pasado a cuchillo a tres estudiantes de Derecho. Con nocturnidad y alevosía. Y saña. Y sin el más mínimo remordimiento.

Dos días antes llegó la orden de trasladarle al culo del mundo porque la policía local había solicitado la intervención de su unidad en un asesinato que no podían esclarecer, o algo así. La verdad era que, a sabiendas de que se trataba tan solo de una pantomima, había dejado los detalles del caso para cuando llegase a destino.

Lo cierto es que él y Urruti habían tenido que salir pitando con poco más de lo puesto. Urruti era joven e inexperto, por eso se lo habían encasquetado. A ver si aprendía algo. Por lo menos era un tío legal. Y estaba al día de todo ese rollo de las nuevas tecnologías, que a él le venía grande.

El último tramo se hizo aún más interminable, transitando por una estrechísima carretera que bordeaba la montaña. A un lado tenían el bosque, impaciente por invadir la minúscula calzada. Al otro, un barranco sin fondo que hacía que a uno se le encogiese el estómago. Por fin se encontraron el letrero que anunciaba su destino a sólo un kilómetro. Al tomar una pronunciadísima curva, Menéndez dio un frenazo en seco que tensó los cinturones de seguridad hasta casi quemar la carne. Urruti protestó.

—¿Pero qué leches hace? Casi se me sale el desayuno por la boc…

A un lado de la carretera, había una joven de pie, inmóvil. Parecía una aparición. Iba ataviada de negro de la cabeza a los pies. Maquillada como una vampiresa. Se quedó allí mirando fijamente a los dos sorprendidos hombres.

—¡Mierda! —exclamó Menéndez—. Me la podía haber llevado por delante. Estos jóvenes cada vez son más inconscientes. Se va a enterar ahora mismo —detuvo el auto a un lado de la carretera y se dispuso a abrir la portezuela. Urruti le asió del brazo, impidiéndole salir del auto.

—No ha hecho nada. No empiece. En bastantes líos se ha metido ya. Debería pensarlo dos veces antes de dejarse llevar por ese genio. Al final le perderá.

—¿Acaso eres mi madre? Sólo le voy a decir dos cosas a esa mocosa.

Se desasió y salió del coche. Pero no llegó a dar ni un paso. La chica había desaparecido como por ensalmo. Escudriñó los árboles allí donde estaba tan sólo diez segundos antes. No había ni rastro.

—¿Has visto por dónde se ha ido? —miró a Urruti, pero este negó con la cabeza—. Si no estuvieras aquí, pensaría que me lo he imaginado.

3. Riesgo no medido

Los tres miraban la pantalla del ordenador con absoluta concentración, casi sin pestañear. Al cabo de un rato, ella esbozó una mueca de repulsión. Hacía frío, tanto que su aliento se elevaba en nubes de condensación hasta desaparecer en la oscuridad. Cuando hizo ademán de ponerse en pie, uno de sus compañeros la agarró de un brazo y la retuvo.

—No te irás a rajar ahora. Sin ti estamos perdidos.

—Más que perdidos, a veces pienso que estamos locos. Eso —señaló la pantalla— no es normal. ¿No podéis matar zombis como todo el mundo?

—Es un poco tarde para venir con esas gilipolleces —uno de los chicos, el que la había agarrado, habló con un deje de súplica en la voz, a pesar de la firmeza que quiso imprimir—. Tú estás tan metida en esto como nosotros.

Ella dudó. Durante unos segundos eternos, ambos se sostuvieron la mirada. Al final él aflojó la presa y ella se sentó de nuevo con un mohín de disgusto. El tercer joven no emitió palabra alguna, mudo testigo de la conversación de los otros. La chica replicó y su voz sonó dolida por el reproche de él.

—Tienes razón, Tiago. Me metí en esto por ti, pero ya estoy cansada. Cansada y harta, la verdad. Ya no estoy segura de que esto sea un juego, y no quiero seguir adelante. Se supone que mi opinión es vinculante, ¿no?

—Hasta cierto punto. El que se la va a jugar soy yo —dijo a la vez que extraía un pequeño objeto del bolsillo de su chaquetón. Su aspecto era el de una pequeña caja negra y mate, del tamaño de un paquete de tabaco y con un cuadrado de apariencia cristalina en una de sus caras. Por debajo de la superficie lisa se percibía, débil, un lucecilla roja. La única otra irregularidad en la pieza era una abertura para introducir un cable USB—. Tu opinión importa, y mucho, pero esto ya lo habíamos decidido.

Ella se abrazó a él.

—No quiero que lo hagas. Esto va en serio, ya lo habéis visto.

—Nadie ha dicho lo contrario —la voz, grave y profunda a pesar de la juventud de su propietario, pertenecía al tercer miembro del conciliábulo—. Todos conocemos el riesgo y lo aceptamos. Y también la recompensa.

—¿Qué recompensa? —ella se volvió, y casi escupió la pregunta.

—La gloria —respondió el recién incorporado a la conversación—. El reconocimiento. Somos unos pioneros, los primeros en el mundo. Eso no tiene precio.

—¡De poco te servirá la gloria cuando estés muerto, joder! —replicó ella. El eco del exabrupto retumbó en las paredes como algo sólido, igual que si tuviera masa propia.

Romeo iba a responder, pero Tiago levantó la mano para zanjar la cuestión.

—Creo que necesitamos un descanso. Es tarde ya. Mañana daremos el siguiente paso —afirmó sin saber lo equivocado que estaba—. Vamos, Bea, te acompaño a casa.

Bea se puso en pie con la mirada aún encendida.

—¡Ese gesto tan caballeroso llega un poco tarde! No necesito protección para irme a casa yo solita.

—No te cabrees —dijo Romeo, conciliador—. Los tres estamos en esto juntos. Todo saldrá bien.

Bea no respondió. Se dirigió a la puerta de la nave abandonada donde se habían colado, se asomó para asegurarse de que no había ninguna mirada curiosa que pudiera presenciar su salida y se marchó sin despedirse.

Los chicos se quedaron un momento en silencio, mirándose sin mediar palabra. El enfado de Bea había dejado una estela de silencio demasiado ancha para volver a traspasarla. Fue Tiago quien decidió romper la barrera. Señaló la pantalla del ordenador y su amigo siguió la trayectoria indicada.

—¿Qué te parece?

Romeo lo pensó dos veces antes de responder.

—No sé qué decir. La postura de Bea es sensata y cómoda, pero si empezamos esto deberíamos seguir. Rajarse ahora equivale a renunciar a cuanto hemos logrado. Tendríamos que crear nicks nuevos y empezar de cero, y no solo con La Bestia, sino con todo lo demás. En este mundillo, el liderazgo es poco estable y efímero, qué te voy a contar. Hasta ahora no ha pasado nada, ¿no?

—«Hasta ahora» no teníamos esto —señaló el objeto que había sacado del bolsillo y que tanto había irritado a Bea—. A partir de ahora el juego deja de serlo, la cosa se va complicando. Mira lo que le ha pasado a ese… —y señaló de nuevo la pantalla.

—Ese era un manta —replicó Romeo tratando de obviar el cuerpo ensangrentado y destrozado que, sobre el suelo de piedra de una mazmorra, se veía en la pantalla—. Ni siquiera sabemos si es verdad.

—Precisamente ahí está el riesgo. ¿Y si lo es?

—Por eso jugamos. Porque creemos en ello.

Tiago se retrajo en sí mismo unos momentos. Una cosa era jugar desde fuera, sin peligro. Otra muy distinta… De momento no había prisa. Ya decidirían qué hacer. Se puso en pie, arrancando un crujido de la caja de madera donde estaba sentado.

—Tengo que echar una meada. Ahora seguimos.

Desapareció por el vano de la puerta. En el exterior se había levantado un viento helado que le hizo tiritar. A menudo se reunían en ese lugar. En todo el polígono solo permanecían en activo unas cuantas empresas, y a esas horas de la noche ninguna estaba ocupada. Ellos siempre tomaban las máximas precauciones para no ser vistos por otros grupos o por los municipales. Disponer de un garito gratis con la intimidad necesaria no era cosa sencilla.

Cruzó la calle y se adentró unos cuantos pasos en el descampado. Al fondo, unos cientos de metros más allá, las luces del pueblo iluminaban un tramo de la carretera, pero el escaso tráfico circulaba demasiado lejos para que nadie pudiera percatarse de su presencia. Se giró para mear a favor del viento. Lo único que le faltaba era mearse encima. A punto estaba de bajarse la bragueta cuando escuchó algo detrás de sí. Le parecieron unos pasos, pero tampoco estaba seguro.

—¿Romeo? ¿Eres tú? ¿Te da miedo estar solo cinco minutos?

El chiste iba dirigido más a sí mismo que a su amigo. Se volvió, pero no vio a nadie. Estuvo tentado de examinar el terreno y comprobar que, en efecto, no lo había, pero un pensamiento súbito le hizo cambiar de idea. «El que está cagado eres tú, joder. Haz lo que tienes que hacer de una vez y déjate de miedos infantiles».

Eso hizo. Orinó intranquilo, no pudo evitar un suspiro de alivio al acabar. Más por volver dentro que por el descanso fisiológico. Se subió la cremallera y giró para regresar adentro.

La sensación de no poder respirar fue sorpresiva. Tanto que el par de segundos que tardó en reaccionar resultó su perdición. Habría podido pelear, patear, morder o arañar, pero no hizo nada de todo eso. Solo intentó meter algo de aire en los pulmones. Luego sintió un dolor agudo en la nuca y nada más. El mundo se tornó frío, oscuro y mudo.

4. Toma de contacto

El comisario Emilio Menéndez seguía rumiando sus pensamientos. Ya faltaba poco para llegar a Cangas, donde se había citado con Texeira para presentarse, tomar contacto sobre el terreno y empaparse de antecedentes. No mucho más, ya caía la tarde. Urruti seguía embelesado en el paisaje, y él no dejaba de maldecir su suerte. Si no se hubiera cruzado con aquel cabrón depravado en la sala de interrogatorios, no le habrían enviado al culo del mundo a resolver algún crimen pasional o de venganzas familiares. Se había dejado llevar por la rabia. Después de haberle sacado la confesión lo suyo era dar media vuelta y que un juez se encargase de aquel pedazo de basura, pero él tenía que imponerse. Un error imperdonable. Purrela para su excelente historial…

—¡CONFIESA, CABRÓN! —gritó Menéndez, dando un puñetazo en la mesa. Tenía fama de malhumorado y violento. Merecida, desde luego.

—No grites, poli, que no soy sordo. Como te pases, te denuncio por abuso de autoridad y por maltrato —era más chulo que un ocho color pistacho—. Pues claro que las maté yo. Con estas manos —y las levantó, como para reforzar su testimonio.

A Menéndez le salía el humo por las orejas.

—¿Y te sientes orgulloso, pedazo de mierda?

—La mierda la comerá tu madre, voceras. No te puedes imaginar cuánto disfruté mientras suplicaban que no les hiciera daño, justo antes de rebanarles el pescuezo. Una pasada tío. Deberías probarlo.

Se le fue la mano. Cuando se quiso dar cuenta, ya le había dado el primer guantazo a aquel mal nacido. Cayó patas arriba a causa de la fuerza del golpe, silla incluida. El detenido se puso en pie, con el lado izquierdo de la cara subiendo de tono hacia el carmesí por momentos. Lejos de arredrarse, el sospechoso confeso se vino arriba.

—¡Será hijoputa! ¡Te voy a empapelar, mamón! Me vas a pagar una pensión de por vida. Te denun…

Lo segundo fue un puñetazo en las narices que salpicó con un rocío de sangre las paredes. La mala suerte es que el muy perro fue a dar en el borde de la mesa con la cabeza, abriéndosela por completo. Le dieron tantos puntos que podría haber ganado el festival de Eurovisión.

Menéndez se libró milagrosamente del expediente, gracias a sus contactos. Pero le recluyeron en un despacho lejos de las miradas de la prensa y de los de Asuntos Internos, resolviendo casos sin importancia relacionados con delitos fraguados en Internet. Lo dicho, un asquito.

Tardaron un poco más hasta llegar al pueblo. Por decir algo. Un número no muy grande de construcciones se descollaba por la ladera hasta una hondonada, donde se amontonaban de manera irregular. Según sus informaciones allí moraban doce mil almas, pero a Menéndez, ofuscado como estaba, le pareció un rincón olvidado de la mano de Dios.

Primero se encaminó al ayuntamiento, un edificio con ese aire rústico y lleno de encanto, al estilo de cualquier pueblo de norte. Remozado sin estropear su contraste con el resto de construcciones. Aparcó en una calle lateral, cerca. Él y Urruti se apearon y entraron para preguntar por el cuartel. Explicaron quiénes eran y que tenían una cita con Texeira.

—Marchó a Curriellos, creo. Bueno, ahí arriba —respondió una mujer de mediana edad que atendía el mostrador de recepción. Les dedicó una mirada por encima de unas gafas de pasta de un terrible color violeta antes de proseguir—. En el cuartel les darán más detalles. Llegó un aviso urgente y salió rápido. Igual ha parado en Vallinas. Allí también tienen un puesto de policía. O también puede que haya terminado ya y se encuentre de vuelta. —Para una administrativa, la cantidad de información suministrada les pareció a los agentes exorbitada—. Pueden dejar un recado allí, en comisaría. Igual se queda fuera hasta mañana.

—¿Qué hacemos, jefe? ¿Buscamos el hotel y aprovechamos para refrescarnos?

—Ni refrescarnos ni hostias —replicó Menéndez, contrariado—. He quedado para presentarme hoy y no tengo por costumbre faltar a mi palabra. Se dirigió a la mujer de nuevo— ¿Dónde encontramos el cuartel? Y si no está allí, ¿cómo llegamos a Vallinas?

La administrativa pareció sentirse más competente por facilitar la labor a aquellos policías llegados de la capital, tal y como se habían presentado, y que se veían tan importantes. En cuanto se marchasen telefonearía a Puri para contarle lo de la visita, no todos los días se daba la ocasión de recibirlas.

—Está cerca, tres calles más abajo. No tiene pérdida. Si quieren ir a Vallinas no tardarán más de diez o quince minutos en coche. Bajen la calle hasta el final, en dirección a Oviedo. Antes de salir del pueblo verán el cartel.

«Todos los caminos conducen a Roma», pensaba Menéndez mientras salía en busca del cuartel.

No les costó encontrar el edificio encima de cuya puerta colgaba un desvaído letrero que rezaba «GUARDIA CIVIL». Nadie se había ocupado de limpiarlo desde tiempos de la República, por lo menos.

—Todo un lujo, ¿eh, jefe?

—Cuesta creer que la informática haya llegado hasta aquí. Si hubiéramos venido a investigar por tráfico de estupefacientes, me cuadraría un poco más…

Sin embargo, al penetrar en el interior tuvieron la sensación de haber atravesado el espejo y haber ido a parar a otro mundo. La oficina de policía lucía impoluta, moderna y, sobre todo, tecnificada al máximo. Teléfonos, ordenadores, copiadoras y demás aparatos eran modelos de última generación. Urruti silbó. A él le impresionaban más este tipo de cosas. Únicamente tres personas estaban a la vista. Dos hombres de uniforme y una mujer de paisano. Fue ella quien se acercó.

—Supongo que ustedes son los de la Unidad Especial. Adelante, les estábamos esperando.

—Soy el inspector Menéndez. Él es el subinspector Urruti. Quisiéramos ver al capitán Texeira. Ahora mismo si puede ser, por favor.

—Lo tienen delante. Yo soy la teniente Eva Texeira. Pasen a mi despacho. Les pondré al día.

El despacho no era sino un cuarto casi tan pequeño como un armario. En tan reducido espacio se las habían apañado para colocar una mesa, sobre la que reposaba un portátil abierto, un lapicerero y unas carpetas clasificadoras. Detrás de la mesa había una estantería y una silla de brazos en la que se apretujó Eva. Del otro lado, dos sillas para las visitas. Menéndez sintió algo muy cercano a la claustrofobia mientras se acomodaba en una de estas últimas. Urruti no se veía agobiado por la escasez de espacio, más bien miraba con interés un cuadro impresionista que decoraba la única pared libre, enfrente de una ventana a través de la cual penetraba la luz natural. Menéndez se sintió mejor con el pensamiento de que el aire fresco de la calle se encontraba al otro lado del vidrio.

—Me pillan de milagro. Ya ven que me había cambiado para ir a casa, hoy no ha sido uno de los mejores días, pero puedo ofrecerles una taza de café. De la máquina del pasillo, me temo. Y si tienen hambre hay otra máquina con bocadillos y aperitivos. Supongo que vendrán cansados del largo viaje y ya es bastante tarde.

—Ya comeremos algo después —atajó Menéndez antes de que a Urruti se le ocurriese aceptar la invitación—. Si le parece, podemos comentar los aspectos generales del caso. Sé que es tarde, pero así mañana nos ahorraremos los preliminares.

Ella se quedó mirándolos unos segundos. Parecía que estaba valorando algo acerca de sus colegas, pero su semblante no reflejó expresión alguna que permitiese adivinar si le agradaban o no. Luego hizo un gesto como si volviera de algún pensamiento profundo y contestó.

—Bien. Seré muy breve. Esta tarde ha sido espectacular, ya les explicaré. Hemos tenido un delito de sangre e imaginarán lo poco frecuentes que son por estos lares.

«Si no hay gente, tampoco hay delincuencia», pensó Menéndez, pero se guardó mucho de expresar su reflexión en voz alta. En un pueblo reducido rodeado por montañas y pueblos aún más pequeños no esperaba mucha actividad policial, no. Los agentes allí, siguió elucubrando, se limitarían a poner multas de aparcamiento y a reñir a los niños que montaban en bici en alguna de las plazas del pueblo.

—El motivo de su presencia aquí es una desaparición. La segunda en menos de un par de meses, aunque hasta el momento no tenemos pruebas de que exista relación alguna entre ambas.

—¿Algún tipo de rastro o pruebas en ese sentido? —interrumpió Menéndez al tiempo que dirigía una mirada significativa a Urruti. Este captó el gesto pero no lo comprendió, a juzgar por su expresión sorprendida.

Eva miró al inspector, algo contrariada.

—En absoluto, inspector. Pero deje que le explique lo que sabemos. Si luego lo desea también le pondré en antecedentes sobre el primer desaparecido, para que pueda usted juzgar por sí mismo. De momento le pido un poco de paciencia y de confianza. Piense que nosotros vivimos aquí y conocemos a la gente bajo nuestra vigilancia. No se precipite, se lo ruego.

Menéndez recogió la indirecta y el reproche velado. Si la exposición de la teniente se prolongaba, ya habría ocasión para solicitarle los expedientes y estudiarlos con Urruti. Ella tenía razón, no se puede entrar en casa ajena a grandes zancadas, a él tampoco le hubiera guastado ni un pelo.

—Disculpe, continúe. Podemos, si lo prefiere, dejarlo para mañana. Todos estaremos más frescos y con la mente más despejada.

Ella miró su reloj y consideró las opciones.

—Creo que tiene usted razón, lo pospondremos para mañana a primera hora. ¿Tienen dónde alojarse?

—Sí, tenemos una reserva en el Mediavista, pero si nos puede recomendar un lugar para llenar la tripa se lo agradeceremos.

—Haremos algo mejor —contestó ella al tiempo que se levantaba de la silla y recogía la chaqueta del perchero colgado detrás de la puerta—: les acompañaré. Así les voy poniendo al tanto mientras cenamos.

5. Fuera de la ley

“El tenazas” mataba el tiempo rascando con una navaja un trozo de rama que había encontrado. Apenas llevaba allí esperando una hora y media, pero el tiempo se estira de forma infinita cuando no hay nada que hacer aparte de dejarlo pasar sin más.

Los rayos solares que bañaban la nave a través de las claraboyas del techo perdían intensidad. El tenazas miró hacia arriba; ya debía de faltar poco para que viniesen los otros. No llevaba reloj, y se había cargado el maldito móvil al sentarse sobre la caja de madera. Allí no había sillas, sillones ni mobiliario alguno. Solo cajas viejas de cuando la nave había estado ocupada por una compañía de transportes que la usaba como almacén. En un rincón, subiendo una escalera metálica, se veía un cuartucho que en tiempos había hecho las veces de oficinilla, pero los dueños, arrendatarios o lo que fuesen solo habían dejado un calendario con una muchacha en pelotas que, a juzgar por el estado del papel, ya debía de ser abuela.

Leandro, “El tenazas”, se entretuvo unos minutos observando las motas del polvo mientras bailaban al son de una música fuera de su capacidad auditiva entre los haces de luz. Subían y bajaban, o flotaban de un lado a otro impelidas por una extraña fuerza invisible, un combustible inacabable, al parecer.

Escuchó un ruido en el exterior. Se palpó debajo de la chaqueta de cuero para quedarse más tranquilo: la pipa estaba en su sitio, dentro del pantalón a la altura de los riñones. Al ruido siguieron unas palabras ininteligibles de momento, pero el tono de las voces sí le resultaba conocido. No tardaron mucho en aparecer dos rostros por la puerta corredera.

León, el mayor de los recién llegados, era un hombre entrado en los cuarenta, una cabeza exenta de cabello debido a una alopecia temprana y al afeitado de las exiguas trazas de lo que en su momento había sido una larga melena color rubio oscuro estilo años ochenta. Se veía que ir a la peluquería no entraba dentro de sus actividades habituales. El enorme mostacho que rubricaba su rostro y las pobladas cejas le daban un cierto aspecto temible, acentuado por una profunda cicatriz que adornaba la parte izquierda de su rostro. Un chaquetón de cuero sobre una camisa blanca y unos vaqueros completaban el equipamiento.

Su acompañante, Jimeno El Rubio, era el polo opuesto. De tez morena, con unas enormes patillas que casi llegaban a la barbilla y ojos oscuros que contrastaban con un cabello más bien claro. La fiereza de su mirada solo cedía ante la de su jefe, León. Solo con él mostraba una actitud servil. Para los demás constituía un peligro en potencia por su carácter iracundo y hostil.

—¿Qué cojones estás haciendo ahí sentado? —saludó León—. Se te puede llenar la nave de gente y ni te enteras. Igual vienen dos anormales y te dan por el culo. Aunque a lo mejor es eso lo que estás esperando.

El Rubio se rió con ganas, pero a Leandro no le cayó tan bien. Sin embargo, se cuidó mucho de dar una contestación fuera de tono, no valía la pena montar un cristo por una nadería.

—Esperando a que lleguéis. Toda la tarde llevo esperando —hizo hincapié en la palabra «toda».

León esbozó una mueca. Era su propia versión de una sonrisa, y nadie era capaz de discernir si la sonrisa era franca o despectiva.

—Para eso te pagamos, cacho mierda. Para que esperes. Si no estás conforme, puedes quejarte al gran jefe. Yo mismo puedo transmitirle tu insatisfacción, si quieres. Hay cientos de personas deseando estar en tu lugar, aunque tengan que esperar. Siempre puedes darte de baja de la organización.

Darse de baja de la «organización» equivalía a darse de baja del mundo, y El tenazas no era ajeno a ello, así que optó por la más prudente de las soluciones: guardar silencio. Ese era uno de esos momentos en que cualquier palabra sería mal recibida.

El trío se mantuvo en tensión unos momentos eternos. Perros salvajes atentos al mínimo movimiento antes de lanzarse y desgarrar la carne con fauces insaciables. Fieras siempre dispuestas a reducir por la fuerza a todo el que les rodease.

Al final fue León, con voz cortante, quien disolvió la invisible barrera de hielo que se había formado entre ellos.

—¿Cómo llevas los preparativos? La entrega no tardará en llegar.

—Según lo previsto. El lugar está listo —con su mano trazó un gestó alrededor que abarcó la nave, vacía en su mayor parte. Solo unos pallets en un rincón y, cerca de ellos una traspaleta manual—. Lejos de la vista de la gente, como me dijiste. El rótulo también está encargado, sencillo y discreto. Algo pequeño junto a la puerta. Hasta he comprado un buzón esta mañana para que todo parezca corriente. En un par de días esto será, oficialmente, un almacén de pienso para conejos y otras mascotas. El alquiler lo he pagado por adelantado y en efectivo. Nada de contratos, solo un recibo escrito a mano —como para corroborarlo, extrajo un papel arrugado del bolsillo de su camisa y lo esgrimió a la vista—. ¿Te parece bien todo?

León contestó con un gruñido que igual podría haber sido un «sí» como un «no».

—No se trata de que me parezca bien, entérate de una vez —su tono se había suavizado un tanto, el inicial ataque de ira había sido aplacado por la noticia de que todo se desarrollaba según lo planeado—, no es algo que dependa de ti y de mí. Tú obedeces mis órdenes igual que yo lo hago con las que me dan a mí. Así es como funciona.

El tenazas notó cómo su jefe aflojaba e intentó reconciliarse con él.

—No te mosquees, León. No me he quejado en absoluto. Solo he dicho que es muy aburrido estar aquí sin hacer nada. Compréndeme: soy un tipo de acción. La inactividad me consume.

—No es de mi incumbencia si te gusta o no. El caso es que cada uno hace lo que le toca cuando le dicen, y así todo marcha bien. Todos seguimos contentos y con trabajo, y nuestras familias —enfatizó las últimas palabras y Leandro sabía muy bien el motivo: la organización «ofrecía» algo así como un seguro. Si a cualquiera le pasaba algo, podía contar con la tranquilidad de que su familia estaría también protegida, nada había de faltarles. Por el otro lado, las condiciones de «adhesión» también implicaban un riesgo personal y familiar para quien se atreviese a traicionar a sus hermanos— viven con holgura. La mía, la tuya y el resto, Leandro. No lo pierdas de vista. Y tampoco me gusta que la gente se la pasa refunfuñando.

—Lo sé, tío. Disculpa. Supongo que el hecho de tener que estar fuera de casa tanto tiempo me tiene un poco trastornado. Como no solemos operar por aquí…

León captó la pregunta. Su célula operaba en Boiro, cerca de donde vivían. Era allí donde solían recibir o enviar los paquetes. Sin embargo, en esta ocasión sus instrucciones habían sido diferentes. Alguien sospechaba de algún topo dentro de la organización, y mientras detectaban al supuesto infiltrado, habían cambiado los procedimientos, los canales de difusión y los lugares de recepción. A ellos les había tocado allí, en el corazón de Asturias, lejos de las rutas usuales. Él había supuesto que además de poner a salvo el cargamento desviándolo, también les estaban poniendo a prueba. Eso solían hacer. Pero no le molestaba en absoluto, confiaba en sus hombres de un modo ciego. Lo único que le había resultado algo molesto era tener que permanecer varias semanas fuera de casa, sin poder decir dónde estaba, y lo mismo les ocurría a los otros.

Por eso Leandro estaba tan nervioso; solía ser un tío más bien calmado y frío, pero estar desaparecido por motivos de trabajo y sin poder ofrecer una explicación plausible a su mujer había complicado algo el ambiente en casa. Él mismo se había visto en una situación así: aunque su Luisa no era tonta y por fuerza tenía que imaginar que el trabajo de estibador no daba para tanto dinero como entraba en sus bolsillos (aparte del que ella desconocía, que León tenía en una cuenta corriente aparte y guardaba «para la vejez», como se repetía a sí mismo con frecuencia, y para pagar las carreras de sus hijos). Nunca les había preguntado a sus hombres qué cuento habían tejido para justificarse cada uno en su hogar, pero estaba claro que ninguno de ellos habría dicho que se dedicaban a traficar con droga. La ocasión resultaba peculiar, en efecto, pero él no podía dar demasiadas explicaciones y, aunque quisiera, tampoco tenía mucha más información que sus subordinados. Cada segmento de la cadena conocía solo la parte que le tocaba. Era la garantía de seguridad de la organización. Solo conocían el eslabón anterior y posterior, de modo que todo funcionaba a la perfección. Los chismosos no eran bienvenidos.

—Deja de preguntar gilipolleces y te ahorrarás muchos líos —aseveró León—. Todos nosotros conocemos las reglas del juego cuando aceptamos entrar en él. Dentro de poco recibiremos el envío y un par de días más tarde vendrán a recogerlo. No es tan complicado, solo hay que custodiarlo un poco. Pan comido. Después, cada uno a su casita hasta el próximo trabajo. Si os aburrís haber traído crucigramas.

—Vale, vale... —”El Tenazas” descartó el tema de forma definitiva con un manotazo—. Mensaje captado. ¿Algún recado más por ahora?

León negó con la cabeza. Él tampoco se sentía tranquilo, pero eso formaba parte de un trabajo como el suyo. Seguro que un oficinista no padecía tantos nervios, pero el sueldo era incomparable.

—Vete si quieres a dar un paseo, el Rubio y yo podemos esperarte aquí un rato. Ve a fumar, o a mear por ahí. A meneártela si quieres. —El Rubio soltó una risotada—. Tienes una hora de recreo, la noche va a ser larga y si se te ocurre dormirte más vale que eches a correr bien lejos.

El tenazas se quedó mirándole, sin saber si hablaba en serio o no, pero refunfuñó algo y se esfumó por la puerta. Los otros dos se quedaron mirándola, como si su compadre fuese a entrar de nuevo. Solo después de un minuto, León se volvió y habló.

—Más vale que nos andemos con ojo. Ese está más nervioso de lo normal. Y eso no puede traer nada bueno, Rubio. Vamos a dejarle airearse un poco y luego ya veremos. ¿Has traído unas cartas o algo?

El interpelado se metió una mano en el bolsillo interior de la chaqueta.

—He traído algo mejor —sonrió mientras extraía una petaca reluciente.

6. Conciliábulo

Bajo la penumbra fresca y oscura del bosque apenas se apreciaba que el atardecer tocaba a su fin. Menos aún dentro de la casucha de piedra que, junto a otras pocas similares, se sostenían en pie desde tiempos que escapaban a la memoria, apiñadas a ambos lados de algo que pretendía pasar por una calle embarrada. La calle descendía hasta el molino, impulsado por el Bárcena, un riachuelo de montaña de aguas tranquilas durante el estío pero embravecido en primavera por el ímpetu del deshielo. El molino nutrió de harina, en su momento, a los habitantes de Curriellos, la aldea. A todos ellos no les había quedado más remedio que bajar a vivir «a la civilización», muy en contra de sus deseos.

Un observador casual no hubiera advertido nada anómalo. Las aldeas de montaña abandonadas son pieza común en el mobiliario de la geografía española. Los ventanucos de las casas, diminutos para combatir el frío helador del invierno montañés, apenas permitían que unos débiles y mortecinos haces de luz iluminaran la estancia. Unos velones realizaban el resto del trabajo. Los componentes del grupo se removieron, inquietos, después de las noticias traídas por su guía, que había quedado en silencio tras terminar de explicar las novedades.

—¿Cómo hemos de proceder, entonces? —preguntó una voz grave y algo cascada.

—Está claro. Las señales son inequívocas. Si permitimos que la podredumbre se apodere de lo nuestro, la desgracia y la enfermedad barrerán no solo las vidas de los aquí presentes, sino muchas más. Gente inocente, cuyo destino está en nuestras manos. Nuestro deber es impedirlo. A nadie le gusta hacerlo, pero la custodia nos pertenece. Así ha sido desde que el hombre apenas hollaba estas laderas y del mismo modo debe continuar.

—Al final se darán cuenta —replicó otra voz más joven que la anterior—. ¿Qué vamos a hacer entonces?

—Lo que siempre hicieron nuestros ancestros: desaparecer hasta que el peligro se haya alejado. Ya volveremos. El poder no desaparece, pasa de mano en mano. No se trata de nuestras vidas, sino de La Vida. Somos los herederos, los encargados de cumplir el cometido que se inició antes incluso que la memoria humana. Solo falta decidir una cuestión.

Todos conocían la cuestión, pero preferían ignorarlo. Algunas cosas deben permanecer en la sombra, no permitir siquiera que el pensamiento intente traerlas a la superficie.

—Tú dirás, entonces —el que respondió fue el primero que había hablado.

El grupo no era muy numeroso, pero el vacío era tan grande que la incomodidad parecía ostentar corporeidad propia. Un par de toses, el roce de una tela, la saliva al ser tragada se hicieron patentes hasta que el guía alzó la voz.

—En esta ocasión te toca a ti —dijo, refiriéndose al hombre que había hablado el último—. Elige un asistente y busca un «cordero ceremonial». Aún falta más de una semana para que la luna llena ilumine la noche. No te precipites, ya sabes cómo proceder.

El aludido asintió, sin necesidad de contestar. No había lugar a quejas ni excusas. Tocó el brazo del joven que se sentaba a su lado, sobre la piedra helada. Sin despedidas, todos se pusieron en pie y abandonaron la casa en silencio.

La noche ya cubría la bóveda celeste. Aunque resultaba inusual, el cielo se hallaba claro, ni rastro de nubes. Buena señal, pensó el guía, mientras descendía hasta el puentecillo y lo cruzaba. Unos minutos después el grupo se había disgregado entre los troncos oscuros, acunados por el ulular de las curuxas y los gritos de animalillos sorprendidos por algún depredador mientras corrían sobre la hojarasca.

La cena ya estaba sobre la mesa. Urruti, de hecho, parecía mucho más interesado en su plato que en lo que tuviera que contarles Eva. Ella se dio cuenta, pero no le dio demasiada importancia. Se limitó a darle un sorbo al vino en su copa y a carraspear un poco antes de empezar con la retahíla. Sin embargo, Menéndez dio un puntapié a su compañero por debajo de la mesa. Este levantó la vista, sorprendido, mientras Eva se esforzaba en contener la risa.

—Les voy contando mientras comemos, si le parece, inspector…

—Emilio, por favor. Casi prefiero que nos tuteemos. Los protocolos no van conmigo. Vamos a trabajar juntos, así que…