8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: R.G. Fischer Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

1890 im Leuchtturm von Devil's Rock: Endlos lang und wunderschön sind die Nächte für den diensthabenden Leuchtturmwärter, der nicht nur seine Frau, sondern jegliche menschliche Gesellschaft vermisst. In der Einsamkeit geschehen bald schon seltsame Dinge; bildet er sich die nächtlichen Geräusche im Haus nur ein? Ist er der einzige Wärter, der auf dieser Felsenklippe droht, den Verstand zu verlieren? Die Verse des Autors ziehen den Leser immer tiefer in unheimliche Szenarien – Gänsehaut garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 87

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

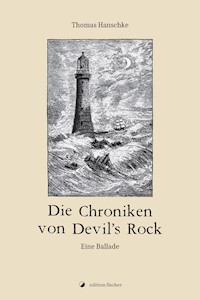

Thomas Hanschke

Die Chronikenvon Devil’s Rock

Eine Ballade

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in

der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2022 by edition fischer GmbH

Orber Str. 30, D-60386 Frankfurt/Main

Alle Rechte vorbehalten

Schriftart: Caladea, Aquifer, Bookman Old Style

Herstellung: ef/bf/1A

ISBN 978-3-8301-9472-9 EPUB

Für meinen Sohn ist dies geschrieben,

der mir stets in all den Jahren

lieb und teuer ist geblieben,

auch wenn so weit getrennt wir waren

Inhalt

Der Turm

Der Fluch

Die Klippen

Der Turm

In dieser feurig schwülen Stunde

schreib ich dies in meiner Not,

in der die Sonn wie eine Wunde

bluten lässt das Wasser rot.

Viel zu lang hab ich geschwiegen,

hab niemandem ein Wort gesagt,

bin niemals nachts hinab gestiegen,

hab andere Wärter nicht gefragt.

Das Wachs läuft an der Kerze runter,

vor mir liegt dies weiße Blatt.

Es ist zwei Uhr, doch ich bin munter.

Der Vollmond scheint durchs Fenster matt.

Die letzte Nacht auf diesem Turm,

der verflucht sei tausendmal

und dessen Trepp mich wie ein Wurm

nach unten lockt voll Lust und Qual.

Achtzehn-neunzig war das Jahr,

dies weiß ich noch genau.

Der Turm erschien mir groß und klar,

die See war grau und rau.

Vorräte für gut zwei Wochen

lud ich aus dem kleinen Boot,

das – die See begann zu kochen –

dann kenterte: zwei Leute tot!

Devil’s Rock – du Teufelsstein!

Hinein in wogend wilde Massen

spie dieser Turm den blassen Schein.

Vom ersten Tag tat ich ihn hassen!

Ich schleppte Kisten, kleine Fässer

hin zum Haus mit nassen Schuh’n

und hinein. Dann war mir besser.

Leuchtturmwärter war ich nun.

Wie soll beschreiben ich die Tage?

Und erst die Nächte ganz allein!

Ich war einsam, keine Frage.

Und der Mond schien groß herein.

Jeden Tag die gleichen Pflichten:

das Barometer lesen und

das Meer absuchen, Schiffe sichten

auf des wogend nassem Rund.

Dann stieg das erste Mal ich stumm

hinab die runden steinern Treppen

und ging zum Vorratsraume, um

Laternenöl hinaufzuschleppen.

Und jeden Abend nach Kalender

entzündete ich die Laterne,

meist als der Sonne flammend Ränder

verblassten in der trüben Ferne.

Hoch oben auf der Galerie

sah ich das Meer verbluten,

während Wind aufkam und schrie

und bald ließ Sturm vermuten.

Damals fühlte ich es dort:

Mit diesem Turm stimmt etwas nicht.

Er spie und warf hinaus und fort

aufs Meer sein kreisend warnend Licht.

Dann kamen Nächte, kamen Tage,

von denen nur recht zögerlich

zu berichten ich hier wage;

sie quälen und verfolgen mich.

Tags schlief ich viel, doch ruhig nicht,

während nachts die Turmlaterne

im kreisenden diffusen Licht

verblassen ließ Millionen Sterne.

Und wie ein Spiegel lag das Meer,

auf dem kein Schiff war weit und breit.

Dann ging der Mond auf bleich und schwer:

ein Kloß in tiefer Dunkelheit.

Es waren jene Nächte lau,

in denen ich so viel vermisste,

am meisten aber meine Frau.

Wenn sie von diesem Ding hier wüsste!

Millionen kleine Diamanten

schimmerten im schwarzen Nass.

Der Schein des großen Erdtrabanten

war knochenfarben, schweflig blass.

So stand ich dort, sah in die Ferne

draußen auf der Galerie,

sah oben und auch unten Sterne.

Vergessen werd ich dies wohl nie.

Aus schwarzem Samt bestand die Welt,

die völlig still und ruhig war.

Der Turm stach in das Himmelszelt,

warf still sein Licht aus hell und klar.

Doch ein Schatten auf dem Wasser,

gut zu seh’n im Mondeslichte,

welches bereits wurde blasser,

machte alles da zunichte!

Wie ein Stein fühlte mein Magen

sich an dort auf des Turmes Rand.

Warum? Ich kann es selbst nicht sagen,

weil ich den Anblick nicht verstand.

Der Schatten schwamm zum Hause hin,

verschlang das Spiegelbild der Sterne,

dann das des Mondes. Ohne Sinn

erschien mir dies dort in der Ferne.

Kupfer schmeckte ich im Mund

und das Atmen ich vergaß.

In dieser dunklen, kalten Stund

griff zitternd meine Hand zum Glas.

Doch als ich dann durch jenes schaute,

war der schwarze Schatten fort.

Und alsbald schon der Morgen graute

an diesem gottverlass’nen Ort.

Einen Stein hab ich im Bauch,

wenn es Nacht wird und ich bin

einsam und verlassen auch,

mir nach den Klippen steht der Sinn.

Denn die Geräusche aus der Tiefe,

aus dem Anbau an den Turm,

ich lieber fest und traumlos schliefe,

sind noch zu hören selbst bei Sturm!

Und jetzt, da ich dies schreibe nieder,

liegen meine Nerven blank.

Denn ich hör es poltern wieder

und dieses Brüllen macht mich krank!

Zwei Wochen waren schnell vorbei,

ich durft zurück an Land.

Doch bald schon rief man mich herbei,

weil man den anderen Wärter fand.

Zerschmettert an des Turmes Klippen

lag sein Körper wohl seit Tagen,

denn zu seh’n war’n seine Rippen.

Das Foto schlug mir auf den Magen.

Sein rechter Arm lag ausgestreckt

und zeigte auf des Turmes Haus.

Und vom Gesicht, das blutbefleckt,

ging grauenhafte Panik aus.

Leuchtturmwärter gab es kaum

in jener kargen, dunklen Zeit,

wo Wohlstand blieb meist nur ein Traum.

Stattdessen herrschten Not und Leid.

So fuhr ich also wieder fort,

mit doppelt Lohn gelockt, bestochen,

mit doppelt Proviant nach dort,

hin zum Turm für nun vier Wochen!

Schon auf dem Boote, das mich brachte,

beschlich mich dieses Angstgefühl,

das mich schier verrückt erst machte,

als sein Schatten auf mich fiel.

Mein Blick stahl sich zu Turm und Haus,

das angebaut daneben stand.

Und schließlich lud das Boot ich aus,

welches kurz darauf verschwand.

Türe auf und hoch die Stufen.

Noch weit hinauf durch festen Stein

hörte ich des Meeres Rufen

und der Wind begann zu schrei’n.

Und dann ging ich zu dem Orte,

wo man den Leuchtturmwärter fand,

sah blasses Blut, fand keine Worte.

Und rot die Sonn im Meer verschwand.

Mit blutend Farben, schön und schaurig,

war jener Felsen angemalt,

auf dem der Wärter, es ist traurig,

mit seinem Leben hat bezahlt.

Die Kerze ist fast abgebrannt.

Noch immer sitze ich hier oben

im Turm mit schmerzend rechter Hand

und hör das Ding tief unten toben.

Und unten ist fast das Gewicht,

das über mir in stetem Kreise

rotieren lässt ums helle Licht

die große Linse schnarrend leise.

Ich muss hinab in diesen Schacht,

in den die Stufen rundherum

hinunter führen in die Nacht.

Das Ding ist plötzlich still und stumm.

Der neuen Kerze gelbe Flamme

lässt wächsern meine Hand erscheinen.

Und während ich den Turm verdamme,

geh ich zur Tür mit bleiern Beinen …

Du großer Gott, was ist das nur?!

Steh mir bei und gib mir Halt!

Dort unten wohnt das Grauen pur!

Mir ist so übel und so kalt!

Ein Arm greift in die Dunkelheit,

hell und kreisend auch.

Verflucht in alle Ewigkeit!

Flau ist mir im Bauch.

Und außer Atem bin ich noch

von den vielen steinern Stufen,

die ich rannte. Still ist’s – doch:

Ich hör das Ding tief unten rufen.

Großer Gott, die Tür ist alt!

Wenn’s dort durchbricht, ist es aus,

dann ist es auf der Treppe bald

und nicht mehr eingesperrt im Haus!

Erst in acht Stunden kommt das Boot,

das mich aufs Festland bringen soll.

Was soll ich tun in meiner Not?

Und der Mond hängt bleich und voll.

Rasselnd zog ich mit der Kette

hinauf dort unten das Gewicht,

sah am Fenster eine fette

Ratte tot im Mondeslicht.

Mein Blick sich dann zur Türe stahl,

die gezimmert ist aus Holz.

Ich schmeckte Angst ganz heiß und schal –

und war doch meines Mutes stolz.

Denn obwohl ich es nicht wollte

und die Angst mich keuchen ließ,

während Donner leise grollte

und Wind durchs offene Fenster blies,

ging mit Gummi in den Beinen

ich rüber zur Verbindungstür.

Und durch das Grollen wollt mir scheinen,

als flüstere das Ding zu mir.

Mein Herz schlug mir im Halse dumpf,

als ich vor der Türe stand,

fühlte Holz ganz alt und stumpf,

spürte es mit rechter Hand.

Mit flackernd Flamme in der linken

starrte ich durchs Schlüsselloch,

ließ mich auf die Knie dann sinken,

die Angst mir in die Knochen kroch.

Und während erste Brecher schlugen

an steinern Fels und Turm und Haus,

blies durch der alten Türe Fugen

ein kalter Hauch die Kerze aus.

Doch nicht der Sog des nahen Sturmes

ließ den wächsern Docht erkalten.

Es war der Schatten dieses Turmes,

der nun tat das Haus verwalten!

Durchs schwarze kleine Schlüsselloch

sah ich ein Auge groß und rot.

Ob Tier, ob Mensch, ob weder noch?

War es lebendig - oder tot?

Das rote Auge starrte mich

durch die kleine Öffnung an.

Und meine Angst der Panik wich:

ich rannte hoch die Stufen dann.

Dieses Keuchen, Knurren, Toben,

dieses Kreischen hoch und schrill

verfolgte mich bis weit nach oben.

Die Türe zu, dann war es still.

Und dann schrieb in Minuten (Stunden?),

um zu bekämpfen Angst und Pein,

ich mit tiefen Seelenwunden,

als der Wind begann zu schrei’n,

wie im Rausche Reime nieder,

der Bleistift flog übers Papier.

Jene geb ich hier nun wieder,

während ich Furcht hab vor dem Tier.

Wie lang schon dauert dieser Sturm?

Stunden? Tage? Wochen?

Brecher donnern an den Turm,

die See ist schwarz, am Kochen.

Der Leuchtturmwärter schaut hinaus

in diese sturmgepeitschte Nacht.

Regen prasselt wie Applaus

an Stein und Glas mit aller Macht.

Gibt es irgendwo noch Land?

Am Horizont vielleicht.

Der Sturm setzt nass das Meer in Brand,

hat fast schon Stärke 12 erreicht.

Wie eine Katze jault der Wind.

Und eingesperrt dreht seine Runden

der Hund tief unten. Wie ein Kind

heult er – und das schon seit Stunden.

Wie ein Arm greift die Laterne

kreisend in die Dunkelheit.

Des Wärters Blick geht in die Ferne:

Keine Lichter weit und breit.

Ein Blitz zuckt durch die schwarze Nacht,

fährt zischend in die See.

Donner grollt und dröhnt und kracht.

Der Wärter macht sich Tee.

Über ihm die Turmlaterne

dreht leise schnarrend ihre Runden.

Weit weg wär jetzt der Wärter gerne.

Der Schwarze Friese wird ihm munden.

Der Hund tief unten jault und bellt.

Das Dach vibriert, der Sturm

bedroht des Wärters warme Welt.

Doch sicher steht der Turm.

Gelassen sitzt der Wärter da,

trinkt schlürfend seinen Tee,

Sturm und Meer zum greifen nah,

haushoch ist die See.

Dann hält er inne, schaut hinaus,

glaubt etwas zu sehen.

Und dann geht die Laterne aus,

das Laufwerk stöhnt, bleibt stehen.

Vollkommen ist die Dunkelheit.

Der Wärter stöhnt und flucht!

Mit Ruhe und Gelassenheit

nach einer Kerze er nun sucht.

Dann flackern Schatten an der Wand

wie Gespenster hin und her.