12,99 €

Mehr erfahren.

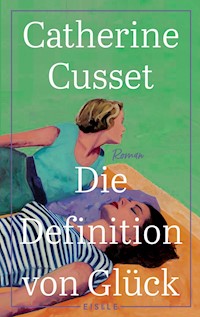

- Herausgeber: Eisele eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Ein intensives Leseerlebnis: Die Geschichte zweier Frauen spricht tiefgreifende und universelle Themen an." Bücher Zwei Leben, zwei Frauen, die scheinbar vieles trennt. Clarisse ist eine Abenteurerin, liebt das Reisen und die Männer. Ständig verliebt, erlebt sie hohe Höhen und fällt in tiefe Tiefen. Ève hingegen leitet einen Edel-Catering-Service und führt mit ihrem Mann eine stabile Ehe. Die eine wohnt in Paris, die andere in New York. Über Jahrzehnte hinweg bekommen wir die Lebensgeschichten der beiden Frauen erzählt, erfahren von dem geheimen Band, das sie eint, und werfen einen erhellenden Blick auf unsere Zeit, eine ganze Generation von Frauen, ihre Sehnsüchte, Lieben, Abgründe, das Muttersein und das Älterwerden. Und begreifen, wie viele Möglichkeiten es gibt, das Glück zu definieren. "Elegant und sehr französisch." Donna "Pures Lesevergnügen!" Woman

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 444

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Das Buch

Zwei Frauen, die scheinbar vieles trennt. Clarisse ist eine Abenteurerin, liebt das Reisen und die Männer. Ständig verliebt, erlebt sie hohe Höhen und fällt in tiefe Tiefen. Ève hingegen leitet erfolgreich einen Edel-Catering-Service und führt mit ihrem Mann eine stabile Ehe. Die eine wohnt in Paris, die andere in New York. Über Jahrzehnte hinweg bekommen wir die Lebensgeschichten der beiden Frauen erzählt, erfahren von dem geheimen Band, das sie eint, und werfen einen erhellenden Blick auf unsere Zeit, eine ganze Generation von Frauen, ihre Sehnsüchte, Lieben, Abgründe, das Muttersein und das Älterwerden. Und begreifen, wie viele Möglichkeiten es gibt, das Glück zu definieren.

Die Autorin

CATHERINE CUSSET, 1963 in Paris geboren, studierte an der École Normale Supérieure. Von 1990 bis 2002 war sie Dozentin für Französische Literatur in Yale. Ihre Romane wurden in 18

Catherine Cusset

Die

Definition

von Glück

Roman

Besuchen Sie uns im Internet:

www.eisele-verlag.de

Das zweite Motto in den Zitaten ist Aharon Appelfeld, Meine Eltern, aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler, Rowohlt, 2017 entnommen. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung.

ISBN 978-3-96161-140-9

Die Originalausgabe »La définition du bonheur«

erschien 2021 bei Éditions Gallimard, Paris.

© 2021 Catherine Cusset

© 2022 der deutschsprachigen Ausgabe

Julia Eisele Verlags GmbH, München

Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München

Umschlagillustration: © T.S. Harris. All rights reserved 2022 / Bridgeman Images

Autorinnenfoto: © Francesca Mantovani/Éditions Gallimard

E-Book: LVD GmbH

In Erinnerung an Josette Pacaly und Anisioara Genunchi

Ich liebe Spinnen und ich liebe Brennnesseln, weil man sie hasst;[…]Weil sie das Dunkel des Abgrunds umgibt, weil man sie flieht.Weil beide Opfer sind der finsteren Nacht.

Victor Hugo, Betrachtungen

Schon damals fürchtete ich mich vor dem Schreiben. Insgeheim wusste ich, dass es mit schmerzhaften Beobachtungen verbunden war, doch ich konnte mir noch nicht vorstellen, dass es mir im Lauf der Zeit zur Zuflucht werden könnte und dass ich beim Schreiben nicht nur zu mir selbst finden würde, sondern auch zu jenen, die in meinem Gedächtnis verborgen sind, an deren Gesichter ich mich erinnern kann.

Prolog

29. Januar 2021

Die Nacht verbrachten Paul und ich bei meinen Eltern in Boulogne-Billancourt. Wir hatten diesen Kurztrip gemacht, um Clarisse zu beerdigen, am nächsten Morgen würden wir wieder nach New York zurückfliegen.

Mit dem Jetlag, dem Schnarchen meines Mannes neben mir und dem meines Vaters im Nachbarzimmer – meinem alten Zimmer, in das er aus Rücksicht auf meine Mutter umgezogen war – fand ich einfach nicht in den Schlaf. Immer wieder tauchten Bilder des Tages vor mir auf, der Friedhof von Bagneux, kalt und feucht unter dem grauen Winterhimmel, der Sarg, auf den ich wie die anderen eine Handvoll Erde geworfen hatte.

Ohne Paul zu wecken, stand ich leise auf und nahm mir meine Handtasche. Der Teppichboden unter meinen Füßen war rau. Die Tür knarrte. Ich musste dreimal den Schalter drücken, bis das schwache Licht im Flur anging, dessen Tapete seit dem Einzug noch nie erneuert worden war – seit fünfundvierzig Jahren. Alles in der Wohnung meiner Jugend war veraltet. Die Fußbodenheizung funktionierte nicht mehr. Mir war kalt. Im Ankleideraum nahm ich mir eine alte Decke, die auf einem Wäschestapel lag, und sog den typischen Geruch dieses Zimmers ein, diese Mischung aus dem Rasierwasser meines Vaters, den Bergen von Lederschuhen, den Kartons voller Kordeln, Kleidern und altem Stoff. Den Geruch meiner Eltern, den Geruch des Alters.

Ich war in jener seltsamen Stimmung, die nach Beerdigungen nicht ausbleibt, wenn das Nichts in unser Leben dringt und uns an die Eitelkeit aller Dinge erinnert. Mein Vater wirft nie etwas weg, und meine Mutter, die alles Materielle hasst und Gegenstände gar nicht wahrnimmt, hebt alle Bücher auf. Es gab Bücher in jedem Zimmer, zweireihig in die Regale gestellt und neben ihrem Bett zu hohen, instabilen Türmen gestapelt. Maman hatte mir lachend von einem Artikel über einen alten Mann erzählt, der unter seinen eingestürzten Bücherstapeln gestorben war. Ich sah schon den Tag vor mir, der hoffentlich noch in weiter Ferne lag, an dem meine Brüder und ich riesige Müllsäcke füllen und alles entsorgen würden, all diese angehäuften Dinge, all dieses kiloschwere Papier – diese Spuren zweier Leben.

Genau das taten in diesem Moment viel zu früh Clarisse’ Söhne. Von dem Nest, dass sie sich gebaut hatte, diesem Kokon, in dem sie ihre Jungs großgezogen hatte und selbst alt werden wollte, diesem Ort, an dem sie so oft und so leidenschaftlich geliebt hatte und jeder Gegenstand eine Geschichte, eine Seele besaß, würde nichts zurückbleiben. Die Bücher, die japanischen Keramiken – jedenfalls diejenigen, die Boris’ Wutausbruch überlebt hatten –, die indonesischen Marionetten, der Batikstoff über dem Sofa, alles würde verschwinden. Und auch ihr Gesicht, die Erinnerung an ihr Lächeln, ihre schwarzen, lebhaften Augen. Ihre Stimme. Im Geist sah ich einen Sturzbach, der alles mit sich riss, alles fortspülte. Wie das Ufer eines Flusses bröckelt sogar die Erinnerung und verweht wie Staub.

Nichts bleibt. Bleibt nur das Nichts.

Es sei denn … Ich ging in das enge, mit Bücherschränken zugestellte Arbeitszimmer meines Vaters, setzte mich vor seinen uralten Computer und nahm den USB-Stick aus meiner Tasche, den mir Clarisse’ ältester Sohn auf der Trauerfeier gegeben hatte.

Erster Teil

Der Roman von Clarisse

Kapitel 1

Die Definition von Glück

August 1979

»Schreibst du mir auch?«, fragte Irina und überschüttete sie dabei wie eine Fünfjährige mit Küssen. Zwei Mädchen, die ein paar Sitze weiter saßen, beobachteten sie.

»Ja. Steig aus, Maman. Der Zug fährt gleich los.«

Clarisse schwankte zwischen Schuldgefühlen und Erleichterung, als sich der Zug entfernte. Weil sie mit dem Rücken zur Fahrtrichtung saß, sah sie die Landschaft während der ganzen Reise rückwärts vorbeiziehen, die Weizen- und Sonnenblumenfelder, die Dörfer auf den Hügeln, in deren Mitte der Turm einer romanischen Kirche die Dächer überragte, die Bauernhöfe, die Kühe, die Städte, in denen der Zug für einige Minuten hielt. Zeitgleich mit der Entfernung zur Mutter nahm die Vorfreude zu. Sie fing an, sich vorzustellen, was sie erwartete: das Meer, der Sand, die Hitze, die Weite, die Einsamkeit.

In Toulon stieg sie von Menschen umringt aus dem Zug. Ihre Patentante – Patentante des Herzens, denn Clarisse war nicht getauft – wartete am Ende des Bahnsteigs, sehr elegant in ihrem geblümten Kleid und den Sandalen mit Absatz, die Haare im Nacken zu einem perfekten Knoten gedreht, geschminkt und so gepflegt im Vergleich zu Clarisse’ Mutter. Paulette umarmte den Teenager.

»Wie hübsch du bist! Bist eine richtige junge Dame geworden! Nur ein bisschen blass. Die drei Wochen hier werden dir guttun.«

Clarisse mochte ihren melodischen südfranzösischen Akzent. Sie stiegen in den R4 und unterhielten sich auf der Fahrt nach Hyères.

»Gut, dass deine Mutter eine neue Schülerin gefunden hat.«

Dann glaubte Paulette also die Geschichte, die Irina ihr aufgetischt hatte? Clarisse war sich sicher, dass ihre Mutter einfach nicht den Mut gehabt hatte, Jacques und Paulette in die Augen zu schauen, denn sie hätten den Ernst der Lage sofort erkannt. Die beiden Frauen hatten sich schon als Kinder in dem Dorf in der Haute-Provence kennengelernt, wo sich Clarisse’ Mutter während des Krieges versteckt hielt; Paulette hätte nicht gezögert, ihre älteste Freundin Irina zu konfrontieren. Irina hatte also lieber einen Vorwand gefunden, um ihre Tochter loszuwerden und sich mit billigem Wein und Whisky zu benebeln.

»Ich hoffe, du wirst dich nicht allein fühlen? Im August arbeiten wir von morgens bis abends.«

»Nein, nein. Ich habe mir Bücher mitgenommen. Und ich helfe euch im Restaurant.«

»Kommt nicht infrage! Du bist hier, um Urlaub zu machen.«

Es war schön, wie ein verwöhntes Kind behandelt zu werden.

Der Ferienclub, den Jacques und Paulette führten, lag auf einer kleinen Halbinsel am Ende einer langen Straße. Paulette parkte vor dem Hauptgebäude. Clarisse stieg aus und atmete in vollen Zügen den Duft nach Thymian, Lavendel, Pinien und Eukalyptus ein. Es war ihr sechster Sommer hier und sie fühlte sich wie zu Hause. Jacques kam aus dem Büro geschossen und drückte sie an sich.

»Na, da ist sie ja – die Hübscheste unter den Hübschen! Du hast dich überhaupt nicht verändert!«

Paulette lachte.

»Ich habe ihr gerade genau das Gegenteil gesagt!«

Er hatte einen flauschigen Bart, die Statur eines Bären und ein tiefes, dröhnendes Lachen. Er packte ihren Koffer und ging ihr auf dem sandigen Weg voran.

»Wir haben dich im Jasmin einquartiert. Da hast du es nicht weit, wenn du abends aus dem Restaurant zurückkommst.«

Der Club bestand aus einem weitläufigen, bewaldeten Park mit kleinen verstreuten »Dörfern«, die nach Blumen benannt waren. Die Betonbungalows waren alle gleich geschnitten. Es gab einen Vorraum, in dem ein Metallschrank und ein Etagenbett standen (in dem Clarisse die letzten Jahre geschlafen hatte), dahinter – durchs Bad getrennt – ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und zwei Nachttischen. Im Unterschied zum letzten Jahr würde sie nun in dem Doppelbett schlafen und müsste sich das Bad nicht mit ihrer Mutter teilen.

Sie leerte ihren Koffer. Außer den Sachen, die sie für die Reise angezogen hatte – T-Shirt und Jeans –, hatte sie nur noch zwei Kleider, drei Oberteile, zwei Badeanzüge und ein Paar Sandalen mitgenommen, dazu ihr Tagebuch, ein Skizzenbuch, Buntstifte und drei Bücher. Und ihr Kuscheltier, ein kleiner, vom vielen Waschen ziemlich ausgeleierter Hund mit großen Ohren, den sie aus den Klauen ihrer Mutter gerettet hatte. Réglisse.

»Wir sind jetzt in Hyères!«, teilte sie ihm mit. »Hörst du die Zikaden?«

Sie streifte sich eins der beiden Kleider über, zog die Badesandalen an und nahm den Weg zum Strand.

Wie ein Schattenspiel zeichneten sich die Bäume vor dem hellen Blau des Himmels ab. Sie kratzte sich am Arm. Ihre Mutter kannte doch so ein Mittel gegen Mücken – Zitrone? Essig? Eine Familie kam ihr entgegen, ein kleiner Junge, von Vater und Mutter flankiert, die ihn jeweils an einer Hand hielten. Sie wirkten aufgebracht, das Kind weinte.

»Hör auf zu heulen!«, schimpfte der Mann. »Du hättest halt besser aufpassen müssen! Geschieht dir recht! So ein nagelneuer Laster!«

Das Schluchzen des Jungen wurde noch lauter. Grußlos gingen sie an ihr vorbei. Wie konnte man sich an so einem schönen Ort dermaßen aufregen?

Sie stieg den steinigen Weg zum Strand hinunter. Dort war jetzt niemand mehr. Ihre Füße gruben sich in den warmen, weichen Sand. Im Vergleich zur Luft war das Meer kühl. Sie tauchte ein.

Als sie wieder aus dem Wasser kam und ihre langen Haare tropfend im Rücken spürte, fühlte sie sich fantastisch. Jetzt war sie wirklich angekommen.

Nach einer warmen Dusche spazierte sie zur Restaurantterrasse unter den Pinien. Die Gäste, die an Gemeinschaftstischen saßen, bedienten sich an einem großen Büffet. Hier und da brannten Mückenspiralen. Die Terrasse hallte von Stimmen und Gelächter wider. Es waren mindestens hundert Erwachsene und etliche Kinder. Clarisse erkannte die Familie wieder, die ihr auf dem Weg zum Strand begegnet war. Die Eltern starrten ihren Sprössling an, sie schienen ihn wieder zurechtzuweisen. In der Nähe der Mutter war ein Platz frei. Clarisse ging zielstrebig hin. Diese Leute liefen wenigstens nicht Gefahr, sie anzusprechen. Nach dem Essen blieb sie, wo sie war, auch als die Musik begann. Die Familie war gegangen, um das Kind ins Bett zu bringen.

»Möchtest du etwas trinken?«, fragte Jacques, als er Cocktails zu einer Gruppe brachte, die nicht weit von ihr saß. »Einen Gin Tonic?«

»Nein, danke.«

»So ein vernünftiges Mädchen! Amüsier dich ein bisschen, Süße, du bist sechzehn!«

Clarisse hatte bald genug von der Disco und nahm im letzten Dämmerlicht den Weg zu ihrem Bungalow. Die beiden Kopfkissen in den Rücken gestopft, setzte sie sich aufs Bett und vertiefte sich in Balzacs Verlorene Illusionen. Alles, was David und Ève erlebten, ihre Liebe, die Habgier und der Egoismus von Davids Vater, der dem eigenen Sohn die Druckerei verkaufte, um sich daran zu bereichern, schien ihr realer und spannender als ihr eigenes Leben.

Die Tage vergingen einer wie der andere, ohne dass sie es leid wurde, abwechselnd im Meer und in der Sonne zu baden. Im Wasser ließ sie sich auf dem Rücken treiben und betrachtete den Himmel. Wenn sie wieder trocken war, las sie oder zeichnete die Landschaft. Sie spürte die Blicke der Männer – der Ehemänner und Väter. Jacques hatte gesagt, sie solle ihm Bescheid geben, falls jemand sie belästigen würde. Sie hielt sich abseits. Ihre Schüchternheit sorgte für schützende Distanz.

Im Restaurant lauschte und beobachtete sie. Unauffällig. Die unsichtbare Zeugin. Sie hatte mehrere Familien ausgemacht. Sie jeden Tag wiederzusehen, war fast so wie das Fernsehserien-Gucken ihrer Mutter. Zum Beispiel die Familie neben ihr. Der Sohn war ein Insekt, an den Flügeln aufgespießt von zwei Augenpaaren, die jede seiner Bewegungen überwachten. Der Vater schnauzte, der Junge heulte, die Mutter schimpfte und funkelte dabei ihren Mann an. Was für ein Frust zwischen diesen Eltern, die sich das eigene Kind wie einen Schwarzen Peter gegenseitig zuschoben.

Am anderen Tischende dagegen saß die perfekte Familie: zwei hübsche kleine Mädchen mit ihren pädagogischen Eltern, die den Zank zwischen den Tischnachbarn diskret ignorierten und dabei umso liebenswürdiger miteinander umgingen. Clarisse konnte nicht hören, was sie sagten, doch ihre Gesten verrieten Zuneigung. Die ältere Schwester, die höchstens acht war, bot der jüngeren sogar etwas von ihrem Teller an und lächelte freundlich über die naiven Fragen der Kleinen.

Der interessanteste Tisch war allerdings ein kleines bisschen entfernt. An ihm saßen drei Paare und sechs Kinder, fünf Jungen, die ungefähr zwischen acht und achtzehn waren, und eine Fünfjährige, die Prinzessin der Gruppe. Sie waren laut und lachten viel. Bald hatte Clarisse die familiären Verhältnisse der Gruppe durchschaut. Die drei kräftigen Männer – dunkle Haare, dunkle Augen, behaarte Brust – schienen Brüder zu sein. Die Frauen hatten blond gefärbtes Haar und lackierte Fingernägel. Unter den Jungen fiel ihr vor allem der dunkelhaarige mit den langen Wimpern und dem strahlenden Lächeln auf. Die beiden Kleinen konnten nur seine Brüder sein, und die anderen beiden Jugendlichen – der eine stämmig und der andere, der etwas Ähnlichkeit mit der Prinzessin hatte, mager und sommersprossig – waren wohl seine Cousins.

Dass sie sich beim Hingucken ertappen ließ, war unvermeidlich: Als sie die Gruppe einmal gegen Ende der Mahlzeit hinter ihrem Colaglas beobachtete, schaute der hübsche Junge plötzlich auf, und ihre Blicke begegneten sich. Zu spät, jetzt noch die Augen niederzuschlagen. Lächelnd nagelte er sie mit seinem Blick fest und deutete auf den Kicker am Rand der Terrasse. »Spielst du?«

Sie drehte sich um, weil sie dachte, er hätte jemanden hinter ihr gemeint. Aber da war niemand. Sie wurde rot und schüttelte den Kopf.

Tagsüber war er nicht im Club, sondern mit seinen Brüdern und Cousins in der Segelschule oder an abgelegenen Stränden, die den Erwachsenen besser gefielen. So viel hatte sie aufgeschnappt. Am späten Nachmittag spielte er Tischtennis oder Kicker mit seinen Cousins und anderen Feriengästen, darunter zwei etwas ältere Blondinen mit glatten Pferdeschwänzen. Es war bewundernswert, wie gut er die Bälle schneiden konnte. Irgendwann blieb Clarisse auf dem Rückweg vom Strand schließlich stehen und schaute ihnen zu. Ihre Augen leuchteten, und sie konnte ein Lächeln nicht unterdrücken, als das Mädchen seinen angeschnittenen Ball nicht erwischte. Er sah sie an.

»Willst du gleich auch mal?«

»Ich kann nicht Tischtennis spielen.«

»Ich kann’s dir beibringen. Wie heißt du? Ich bin Samuel.«

Er stellte ihr seine Cousins und die beiden Blondinen vor. Clarisse zog sich zurück und kam sich dabei sehr dumm vor. Nur zu gern wäre sie eins der Mädchen gewesen, die mit ihm spielten. Aber sie hätte keinen einzigen Ball erwischt. Nach fünf Minuten hätte sie ihn gelangweilt.

Samuel war ein schöner Vorname. Sie wiederholte ihn leise.

Die erste Woche ging zu Ende. Am Freitagabend gab es eine Party. Sie blieb länger als sonst im Restaurant. Er forderte alle zum Tanzen auf, seine Tanten, seine kleine Cousine, seine Tischtennis-Partnerinnen, seine Mutter. Ob Slow oder Rock, er tanzte genauso, wie er Tischtennis oder Kicker spielte: elegant und mit viel Energie. Er war unwahrscheinlich sexy in seinem Fruit-of-the-Loom-T-Shirt, seinen Jeans mit Schlag und den marineblauen Espadrilles. Als er sich zu ihr hin wandte, senkte sie den Blick. Sobald die ersten Akkorde von Alexandrie Alexandra ertönten, stellten sich zwei Dutzend Feriengäste, darunter auch die beiden Blondinen, in einer Reihe auf, um die Choreographie nachzutanzen. Samuel nahm in der Mitte den Platz des Sängers ein, als würde seine Ausstrahlung von allen anerkannt. Clarisse ging schlafen.

Als sie sich am nächsten Morgen dem Restaurant näherte, sah sie auf einer Bank den kleinen Jungen neben den Koffern seiner Eltern sitzen. Sie kramte einen Lutscher aus der Tasche und gab ihn dem Kind.

»Hier. Für die Reise.«

Anstatt den Lutscher zu nehmen, drehte sich der Junge ängstlich zur Rezeption um, wo seine Eltern offenbar gerade bezahlten. Schon tauchte die Mutter auf und musterte sie misstrauisch. Während Clarisse schulterzuckend weiterging, fiel ihr auf, dass sie sich im Grunde genauso verhielt wie der Junge, wenn sie Samuels Angebot, mit ihr Tischtennis zu spielen oder zu tanzen, ablehnte. Sie verzichtete auf etwas Schönes, als würde auch sie von irgendjemandem überwacht.

Als sie Samuels Familie an diesem Abend im Restaurant sitzen sah, war sie erleichtert. Sie würden also noch eine Woche bleiben. Die beiden Blondinen waren abgereist. Den Platz des kleinen Jungen und seiner Eltern hatte ein Ehepaar mit einer blinden alten Frau eingenommen, von denen Clarisse, nachdem man die üblichen Höflichkeiten ausgetauscht hatte, in Ruhe gelassen wurde.

In den folgenden Tagen richtete Samuel kein einziges Wort an sie. Am Mittwoch war es im Restaurant ungewohnt still. Der Tisch seiner Familie blieb unbesetzt. Er hatte sich nicht einmal von ihr verabschiedet. Ohne ihn schien alles öde und leer.

Sie schlief schlecht. Am nächsten Tag hatte sie am Strand keine Lust, zu schwimmen oder zu lesen. Als sie auf dem Rückweg zu ihrem Bungalow an der Tischtennisplatte die Stimmen hörte, jubelte sie innerlich. Während des Abendessens kam er und sagte, sie hätten am Vortag einen Ausflug nach Monaco gemacht und seien spät zurückgekommen. Als ob er ihr etwas schuldig wäre.

Als an diesem Abend die ersten Takte des Sommerhits Je l’aime à mourir erklangen und Samuel lächelnd auf sie zukam, stand sie auf. Leute, die bei Chansons mitsangen, konnte sie eigentlich nicht leiden, aber als ihr Samuel die romantische Poesie von Francis Cabrel ins Ohr hauchte, überkam sie ein angenehmer Schauer. Und so tanzte sie in seinen Armen, ohne an ihren tollpatschigen Körper überhaupt noch zu denken, nur die Sorge, ihm auf die Füße zu treten, verschwand nicht ganz. Nach Cabrel legte der DJ ein rockigeres Stück auf: Heart of Glass. Samuel hielt ihr die Hand hin, aber sie tanzte lieber alleine. Ihr Körper folgte dem Rhythmus und entspannte sich immer mehr, vor allem als nach Blondie auch noch Bob Marley kam.

Als um Mitternacht die Musik abbrach, war sie genauso enttäuscht wie er. Sie bettelten den DJ an, noch einen Song zu spielen, nur einen einzigen, noch einen Blues, aber er bestand darauf, sich an die Regeln zu halten. Samuels Cousins waren schlafen gegangen. Sie spazierte mit ihm zum Strand. Dort setzten sie sich in den Sand, und dann sagte er, sie solle zwölf Sterne zählen und sich dabei still etwas wünschen. Ihr einziger Wunsch war, von ihm geküsst zu werden, doch sie entschied sich aus Aberglauben für den weniger egoistischen Wunsch, dass ihre Mutter mit dem Trinken aufhören möge. Er bot ihr eine Zigarette an, die sie ablehnte. Als er sie an seiner ziehen ließ, musste sie husten. Er lachte. Er wohnte in Versailles, war neunzehn und hatte gerade erfolgreich das erste Jahr seines Medizinstudiums hinter sich gebracht. Sie sagte ihm, dass ihre Mutter in Paris arbeitete und ihre Eltern geschieden seien.

»Du Arme, da bist du ja ganz allein! Ach, könnten wir doch mal für einen Tag tauschen! Dann würde ich dir meine große Familie ausleihen und hätte mal meine Ruhe!«

Leise begann er, den Text von Je l’aime à mourir zu singen, zu dem sie ihren ersten Blues getanzt hatten, und sah ihr dabei fest in die Augen, während sein Gesicht langsam auf sie zukam. Was sie kaum zu hoffen gewagt hatte, geschah. Sie sanken in den Sand. Seine Hände schoben sich unter ihr Kleid, wanderten überall hin. Clarisse bebte vor Verlangen. Sie öffnete den Reißverschluss von Samuels Jeans und zog sein Glied aus dem Slip, um ihm zu demonstrieren, dass sie nicht in allen Bereichen unbedarft war. Ihre Entschlossenheit schien ihn zu überraschen. Sie musste nicht lange streicheln, bis eine lauwarme, klebrige Flüssigkeit über ihre Hand lief. Er setzte sich auf und schaute auf die Uhr.

»Schon zwei! Ich muss gehen. Wir machen morgen eine Regatta, und meine Cousins verlassen sich auf mich.«

Sie spülte ihre Hände im Meer, dann begleitete er sie zu ihrem Bungalow. Eine halbe Stunde lang küssten sie sich noch.

»Bis morgen«, sagte er.

Es würde der letzte Abend sein. Am Samstag reiste er ab.

Mit offenen Augen lag sie im Bett und knetete Réglisse. Von Schlafen keine Rede. Schließlich machte sie das Licht wieder an und schrieb den gesamten Abend Minute für Minute in ihrem Tagebuch nieder. Was ihr heute passiert war, hatte nicht das Geringste mit ihrer Liebe zu dem Jungen aus dem Abschlussjahrgang zu tun, den sie als ihren Freund bezeichnet hatte, bis sie ihn im Juni eng umschlungen mit ihrer besten Freundin (die inzwischen nicht mehr ihre beste Freundin war) aus dem Schulgebäude kommen sah. Samuels sanfter Spott hatte sie aus ihrem Schneckenhaus gelockt, und als sie an Je l’aime à mourir dachte und an seine leise singende Stimme, wurde ihr wieder ganz heiß. Er fand es gut, dass sie Jüdin war – sonst hätte er sie ja nicht geküsst. Ob sie ihn in Paris wiedersehen würde? Er war neunzehn, studierte Medizin. Ob er sich noch für eine sechzehnjährige Gymnasiastin interessieren würde, wenn er wieder Studentinnen mit langen, glatten Haaren um sich hätte? Das erste Dämmerlicht sickerte schon in die Dunkelheit, als sie endlich in den Schlaf fand.

»Wie schön du bist!«, sagte Paulette am Morgen zu ihr. »Strahlend und braungebrannt. Kein Vergleich zu dem blassen Mäuschen von vor zwei Wochen!«

»Ist ein ziemlich hübscher Kerl, oder?«, fügte Jacques zwinkernd hinzu.

Sie wurde rot.

»Jacques! Lass sie in Ruhe! Hör einfach nicht hin, Süße.«

Sie verbrachte den Tag am Strand, schwamm, las, döste und träumte vor sich hin. In der Ferne zeichneten sich kleine weiße Segel ab, und sie fragte sich, auf welchem Boot Samuel wohl war. Bestimmt war er müde. Sollte er verlieren, würde er sich hoffentlich nicht ärgern.

Am Abend wählte sie ihre Kleidung mit Bedacht. Sie entschied sich für die Jeans, dazu das rückenfreie Seidentop, das sie sich ungefragt von ihrer Mutter geliehen hatte: Im Nacken geknotet, trug man es ohne Büstenhalter. Ihr Haar drehte sie zu einem Knoten. Das elegante Oberteil und die Frisur machten sie ein bisschen älter.

Die Cousins und er waren auf Platz drei gelandet. Die Blicke der beiden Jugendlichen verrieten, dass er sich mit seiner Eroberung gebrüstet hatte.

»Ich habe später eine Überraschung für dich«, flüsterte er, als sie sich am Büffet begegneten.

Ein Geschenk? Sie war es nicht gewohnt, beschenkt zu werden.

Gegen Ende des Abendessens brachte ein Kellner einen Kuchen, und Samuels Familie sang Happy Birthday. Die anderen Gäste fielen mit ein. Neugierig beobachtete Clarisse die Tischgesellschaft. Der dicke Cousin feierte seinen achtzehnten Geburtstag. Er pustete seine Kerzen aus, die man für die kleine Prinzessin gleich noch einmal anzündete. Der Fotograf schoss Bilder von ihnen, vor allem von dem Mädchen, das ein rosafarbenes Kleid mit Pailletten und Volants trug; die Kategorie von Kleid, die Clarisse’ Mutter als ordinär eingestuft hätte.

Um nicht zu sehr Jacques’ und Paulettes Aufmerksamkeit zu erregen, tanzte sie nicht die ganze Zeit mit Samuel. Als dann aber wieder Je l’aime à mourir kam, suchte Samuel ihren Blick: Das war ihr Lied. Eng umschlungen tanzten sie diesen Blues. Zu YMCA, dem nächsten Sommerhit, riss Clarisse wie die anderen die Arme hoch und schrie sich die Kehle aus dem Hals. Sie sagte nicht Nein, als Jacques ihr einen Mojito brachte, nur ein leichter, meinte er. Der Alkohol brannte im Hals, aber dann ging eine angenehme Wärme durch ihren Körper.

An Freitagen hörte die Party später auf. Als sich die letzten Tänzer verabschiedeten, war es fast eins. Sie rechnete damit, dass Samuel wie in der letzten Nacht wieder mit ihr zum Strand gehen würde. Die Idee, ihn in ihren Bungalow einzuladen, hatte sie verworfen. Eine der Putzfrauen könnte die Flecken auf dem Laken sehen, sich einen Reim auf ihre nächtlichen Aktivitäten machen und es Jacques und Paulette sagen.

Sie folgte Samuel und seinen Cousins zum Platz vor dem Hauptgebäude. An der Bank, auf der vor einer Woche der kleine Junge gesessen hatte, blieben sie stehen.

»So, da wären wir.«

Er gab ihr kein Geschenk, sondern deutete auf zwei Mopeds.

»Wir gehen in die Disco. Kommst du mit?«

Sie zögerte nicht. Noch nie hatte sie auf einem Moped gesessen.

Sechzehn Jahre jung sein und auf einer verlassenen Straße durch die stille Nacht rasen, die Schultern von der lauen Luft gestreichelt, während man die Taille des Jungen umschlingt, der einen gestern zum ersten Mal geküsst hat, und dabei die Wange an seinen Rücken drückt: Das konnte nur die Definition von Glück sein.

Die Jungen fuhren in vollem Tempo und überholten sich abwechselnd mit knatternden Motoren. Manchmal geriet Samuels Moped in gefährliche Schräglage, und jedes Mal entfuhr Clarisse ein kurzer Schrei, obwohl sie eigentlich gar keine Angst hatte. Samuel schien das Ding unter Kontrolle zu haben. Ein Auto, das sie laut hupend überholte, zwang sie, hintereinander zu fahren.

Die Stadt war ein paar Kilometer entfernt. Als sie um halb zwei die Diskothek betraten, fing der Abend dort gerade erst an. Der Eintritt war kostenlos, und niemand kontrollierte ihre Personalausweise. Im verrauchten Flackerlicht der Spots wurde wie besessen getanzt. Kinder gab es hier nicht. Dies war das echte Leben, nicht so wie im Ferienclub. Clarisse hatte bisher nicht gewusst, wie sehr sie die Nacht liebte. Bis zur Schließung um vier Uhr tanzten sie fast ohne Unterbrechung. Die Leute schwangen die Hüften, wedelten mit den Armen, drehten sich um die eigene Achse, schüttelten wie wild ihre Haare, fielen auf die Knie und ließen die Oberkörper nach hinten kippen. Clarisse löste ihren Haarknoten und schämte sich nicht für ihre Lockenmähne. Die Jungen tranken mehrere Gin Tonics. Sie selbst lehnte den einen, den man ihr anbot, nicht ab. Sie trank sonst nie Alkohol und fühlte sich herrlich berauscht.

Auf der Rückfahrt hielten sie an, um den dicken Cousin am Straßenrand kotzen zu lassen. Als ihnen mit blendenden Scheinwerfern ein Lieferwagen entgegenkam, machte Samuel abrupt einen Schlenker. Clarisse drückte sich noch fester an ihn. Ein kräftiger Wind hatte eingesetzt, ein beginnender Mistral, und sie fror in ihrem rückenfreien Oberteil, so fest sie sich auch an ihn schmiegte.

Es war zwanzig nach vier, als sie am Eingang zum Club die Motoren ausmachten. Sie schoben die Mopeds zur Rezeption. Die Cousins schienen ziemlich am Ende zu sein, besonders der, dem schlecht geworden war, auch wenn die frische Luft sie ein bisschen wiederbelebt hatte. Sie verschwanden in Richtung ihres Bungalows. Samuel und sie waren allein. Sie zitterte.

»Ist dir kalt? Hier, nimm.«

Er zog sein T-Shirt aus und hielt es ihr hin. Beim Tanzen hatte er geschwitzt, und der Stoff war von seinem Geruch getränkt, roch nach Mann und Schweiß, nach Salz, Alkohol und Waschmittel. Er legte ihr das T-Shirt um die Schultern. Sie gingen in die andere Richtung als die Cousins. Nach ein paar Minuten schlug er vor, in sein Zimmer zu gehen. Dort wären sie vor dem Wind geschützt.

»Teilst du dir den Bungalow nicht mit deinen Brüdern?«

»Die schlafen im Vorraum, die wachen nicht auf, nie. Und wir schließen die Tür ab.«

Sie schätzte sein Feingefühl: Er hatte nicht verlangt, zu ihr zu gehen.

Samuel wohnte in dem Bungalow-Dorf, das am weitesten entfernt war: Seit mindestens zehn Minuten folgten sie einem sandigen Weg, der sich zwischen den Bäumen hindurchschlängelte und zu dieser späten Stunde nur von dem bisschen Mondlicht erhellt wurde, das durch die Äste drang. Sie hatte nicht gewusst, dass der Park so groß war.

»Bringst du mich danach auch noch zu mir?«

»Natürlich! Ich bin doch kein Schwein!«

Das Wort fand sie seltsam. Wie hätte man den schönen Samuel denn als Schwein bezeichnen können?

In der Dunkelheit sah sie das Meer nicht, aber sie hörte und roch, dass es sehr nah war. Endlich erreichten sie seine Bungalowgruppe, wo über jeder Tür ein Nachtlicht brannte. Er steckte seinen Schlüssel ins Schloss, drehte sich zu ihr um und legte den Zeigefinger an seine Lippen. Der Bungalow war genauso geschnitten wie ihrer: Sie kannte den Weg auch im Dunkeln. In den Etagenbetten schnarchten leise die beiden Kinder. Er zog lautlos die Tür des Schlafzimmers hinter sich zu und drehte den Schlüssel im Schloss um. Die Rollläden waren heruntergelassen, es war stockdunkel. Er legte eine Hand auf ihre Hüften, während die andere leicht ihre Lippen berührte. Eine dritte Hand drängte sie aufs Bett. Drei Hände. Zu viele für einen Mann.

Sofort bastelte sich ihr Gehirn eine unschuldige Erklärung: Samuels kleine Brüder hatten sie aus Spaß in diesen Hinterhalt gelockt. Aber die Hände, das merkte sie sofort, waren keine Kinderhände. Und die Hand auf ihrem Mund, die auch ihre Nasenlöcher bedeckte, machte ihr das Atmen schwer. Als sie versuchte, sie wegzuschieben, hinderte man sie daran. Eine andere Hand packte ihr rechtes Handgelenk und legte ihre Finger auf etwas, das weich war, warm und behaart. Sie erstarrte. Sie schienen zu dritt zu sein. Natürlich waren die beiden anderen seine Cousins. Und die Überraschung, das war sie, Clarisse: das Geburtstagsgeschenk für den, der achtzehn geworden war.

Hände lösten die Schleife in ihrem Nacken und zogen ihr so ruckartig das Oberteil aus, dass sie die Seide reißen hörte. Dann riss man ihr die Sandalen von den Füßen, ohne die Schnallen zu öffnen. Die Jeans ließ sich nicht so leicht ausziehen: Sie zerrten zu zweit daran. Der Slip folgte. Sie war nackt. Einer der Jungen, der dicke, setzte sich rittlings auf sie. Er erdrückte sie fast und klemmte ihr einen Arm mit dem Knie fest. Man kniff ihr die Nase zu, und als sie den Mund aufmachen musste, um Luft zu holen, drängte sich ein Glied hinein. Ein anderes rieb sich an ihrer Hand. Niemand hätte sie gehört, wenn sie geschrien hätte, nicht einmal die Kinder, die hinter dem Bad im Vorzimmer schliefen. Sie hatte diesen Raum aus freien Stücken betreten, hatte sich selbst kopfüber in diese Fallgrube gestürzt. Wie ein von Wilderern gefangenes Tier hatte sie nun keine andere Wahl mehr, als es über sich ergehen zu lassen und schnellstmöglich hinter sich zu bringen.

Sie nahm aus der Ferne am Geschehen teil wie an einem Film, der sie nicht betraf. Worte erreichten sie: »Rutsch mal«, »Jetzt ich«, »Los«. Sie wurde gedreht und gewendet wie ein Pfannkuchen. Einer von ihnen, vielleicht der jüngste, ejakulierte sofort, und seine Cousins lachten ihn aus. Dann brachten auch sie es grunzend und schreiend zu Ende. Sie hielten sie nicht mehr fest.

Sie kroch zwischen den ausgestreckten Körpern hervor, stand auf, nahm am Fußende des Bettes ihre Jeans und ihr Oberteil an sich, sammelte die eine, dann die andere Sandale ein, schloss die Tür auf, ging durch den Flur und stand draußen. Die Nacht war nicht ganz so dunkel wie das Zimmer. Splitterfasernackt rannte sie über die Pflastersteine. Fünf Türen weiter blieb sie stehen, um ihr zerrissenes Top und die Jeans anzuziehen. Ihren Slip hatte sie nicht. Sie hockte sich nieder, um in ihre Sandalen zu schlüpfen, und rannte weiter. Weil sie rechts das Meer hörte, wandte sie sich nach links und lief immer weiter durch die Dunkelheit. Der Mistral zerrte an den Palmenblättern. Schließlich tauchte das Hauptgebäude auf, in dem Licht brannte. Ein Angestellter kam heraus, er zog zwei große Mülleimer hinter sich her. Sie versteckte sich hinter einem Baum. Langsam erhellte das erste Licht der Morgendämmerung die Nacht. Sie erreichte ihren Bungalow. Lange stand sie unter der heißen Dusche und schrubbte alle Teile ihres Körpers mit Seife ab.

Sie lag stundenlang auf dem Bett, mit offenen Augen, ohne Réglisse an sich zu drücken, als könnte sie ihn mit ihrer Berührung besudeln. Trotz der Dusche fühlte sie sich schmutzig. Sie wartete bis zum frühen Nachmittag, ehe sie aufstand und sich zum Restaurant aufmachte. Es war eine lange Fahrt bis nach Versailles, bestimmt waren sie schon abgereist. Doch als sie der Terrasse näherkam, hörte sie ihre Stimmen. Sie blieb hinter einem Pfeiler stehen. Die Familie saß noch beim Mittagessen zusammen. Samuel und seine Cousins lachten wie gewohnt. Er schaute in ihre Richtung und lächelte. Sie war sich sicher, dass er sie gesehen hatte. Obwohl sie hungrig war, hatte sie nicht den Mut, zum Büffet zu gehen. Sie trank drinnen einen Kaffee und kehrte zu ihrem Bungalow zurück. Sie zitterte am ganzen Leib. Den Nachmittag verbrachte sie im Bett mit der Lektüre von Das Paradies der Damen. Es lenkte sie ein wenig ab, wie Denise und ihre Brüder in Paris ankamen: Dafür war sie Zola dankbar. Als sie gegen sieben völlig ausgehungert wieder zum Restaurant ging, waren sie abgereist.

Weil nun Ende August war, kamen weniger neue Gäste. Paulette merkte, dass es Clarisse nicht gut ging. Clarisse behauptete, sie hätte ihre Tage. Ihre Patentante brachte ihr einen heißen Tee mit Zitrone. Sie hatte etwas Mütterliches und war rührend zu ihr, aber Clarisse konnte ihr unmöglich erzählen, was passiert war. Sie schämte sich zu sehr. Im Alter von immerhin sechzehn Jahren brauchte es schon eine verflucht große Portion Dummheit, mit einem Fremden aufs Zimmer zu gehen im Glauben, er sei verliebt. Genauso wie ihr Pariser Freund hatte Samuel gemerkt, dass sie verfügbar war. Und aus Großzügigkeit hatte er sie gleich mit seinen Cousins geteilt, oder vielleicht auch, weil er es lustig fand. Sie wusste, was die Leute sagen würden, allen voran ihre Mutter: »Nun ja, meine Liebe, du hast es auch drauf angelegt.« Niemand durfte es erfahren, nie. Die Erinnerung daran, wie man sie benutzt hatte, löste Abscheu in ihr aus. Nicht nur gegenüber den Jungen, ihren Trieben und ihren Schwänzen, sondern auch gegenüber sich selbst. Sie war nicht nur passiv gewesen. Sie hatte kooperiert – um es schnell hinter sich zu bringen, aber nicht nur. Auch um zu gefallen, um nicht zu enttäuschen. Weil sie ja nett war.

Es gab weder ein Fenster, aus dem sie sich hätte stürzen, noch Tablettenvorräte, die sie hätte schlucken können. Und sie hatte auch Angst vor Schmerzen.

In ihr Tagebuch schrieb sie nichts davon. Ein Tagebuch konnte ihrer Mutter in die Hände fallen.

Am Samstagabend ging sie zur Rezeption. Die am Freitag geschossenen Fotos hingen noch an einer Wand. Von Samuel und dem sommersprossigen Cousin gab es keine mehr, aber das von dem dicken Cousin kaufte sie für fünf Francs. Ihr eigenes Foto, auf dem sie im Seidentop ihrer Mutter lächelte, kaufte sie nicht.

Das Oberteil war komplett zerrissen, und sie warf es in den Müll.

Die letzte Woche wurde anders als die beiden ersten. Sie verbrachte ihre Tage weiterhin am Strand, zeichnete aber nicht mehr, sprach mit niemandem, blieb für sich. Paulette und Jacques schoben es auf Samuels Abreise. Einmal spielte Paulette kurz darauf an.

»Du bist ein ruhiger Mensch, Clarisse, aber du hast auch Tiefe und Intensität. Wie deine Mutter. Ein stilles Wasser, unter dessen Oberfläche es brodelt. Leidenschaft macht den Jungs oft Angst. Du wirst den Richtigen kennenlernen. Du bist sehr hübsch, mein Schatz.«

Am 25. August wurde Clarisse von ihrer Mutter auf dem Bahnsteig der Gare de Lyon erwartet. Sie stank nicht nach Alkohol. Sie hatte abgenommen. Die Sonnenbrille ins frisch gewaschene kastanienbraune Haar geschoben, sah sie fast hübsch aus. Das Alleinsein hatte ihr gutgetan. Clarisse hätte am liebsten in ihren Armen geweint, aber das tat sie nicht, sondern drückte sie nur fest. So ganz vertraute sie ihr nicht.

Ihr Freund hatte das Abitur bestanden. Sie sah ihn nicht wieder. Er rief sie nicht an. In diesem Jahr hatte sie ständig Hunger, vor allem auf Süßigkeiten und Schokolade, die sie im Supermarkt klaute. Sie nahm fünfzehn Kilo zu. Keiner sah sie mehr an. Sie ging auf ein paar Feste, doch sie fühlte sich anders als diese jungen Leute, die tanzten, lachten und glücklich schienen. Was Einsamkeit bedeutete, hatte sie auch schon vorher erlebt, aber noch nie so heftig.

Im darauffolgenden Sommer arbeitete sie zwei Monate lang als Kassiererin in einem Supermarkt. Nach Hyères kehrte sie nicht zurück.

Kapitel 2

Die gelbe Tagesdecke

Februar 1982

Porte de Saint-Cloud, bitte aussteigen, ertönte die Stimme des Fahrers. In Richtung Boulogne fuhr keine Métro mehr, und die Fahrgäste strebten unwillig und resigniert dem Ausgang zu. Für Ève wäre es bis nach Hause nur noch eine Station gewesen, zu Fuß also höchstens zwanzig Minuten. Sie nahm die Brücke über den Périphérique. Die Renault-Werkstatt erhellte die Nacht. An der Route de la Reine blieb sie stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden und sich unauffällig zu vergewissern, dass niemand ihr folgte. Das Selbstverteidigungs-Teil, das sie von ihrer Großmutter bekommen hatte, hielt sie in der Hand. Wenn man draufdrückte, gab es einen schrillen, ohrenbetäubenden Pfeifton von sich.

Plötzlich überkam sie eine bleierne Müdigkeit. Wie gern hätte sie sich jetzt direkt in ihr Bett zaubern lassen. Die Büchertasche hing schwer an ihrer Schulter. Lautlos bewegten sich die Kreppsohlen ihrer Mokassins über den Bürgersteig. Ihre gefütterte Jacke schützte sie nur mäßig vor der feuchten Kälte des zu Ende gehenden Februars. Sie wurde rot, als sie an das lächerliche Geschenk dachte, das sie Stéphane zu seinem neunzehnten Geburtstag überreicht hatte, eine Dose Quality-Street-Konfekt, auf den letzten Drücker in einem kleinen Supermarkt gekauft, zusammen mit Lise. Aber wie schön, dass sie jetzt mal gesehen hatte, wo er wohnte! Die vielen Bücherstapel auf dem Boden. Die großen Fenster. Das Zimmer, in dem es keinen einzigen rechten Winkel gab. Und die charmante kleine Straße im Osten von Paris, der so anders war als die betuchte Banlieue im Westen mit ihren hässlichen modernen Gebäuden.

Hätten ihre Eltern doch nicht Nein gesagt! Hätte, hätte … Die Erinnerung an die Auseinandersetzung vor fünf Monaten ließ die Wut wieder in ihr hochkochen. Ève hatte ihre Argumente sehr genau durchdacht. Sie verlangte keinen Pfennig von ihnen; sie würde das Geld nehmen, das sie als Au-pair-Mädchen verdient hatte, den Rest würde ihre Großmutter mütterlicherseits dazutun. Und weil ihre Eltern immer nur ans Lernen dachten, hatte sie genau damit argumentiert: Der Lärm, den ihre drei kleinen Brüder machten, hinderte sie daran, sich auf ihre Seminararbeiten zu konzentrieren. Außerdem würde sie Zeit sparen, weil sie pro Tag mindestens eine Stunde weniger in der Métro sitzen würde, sie hätte also pro Woche sieben Stunden mehr Zeit fürs Lernen. Und darüber hinaus könnte sie anstelle von halb sieben um viertel nach sieben aufstehen, wäre in den Seminaren wacher und könnte abends länger lernen.

Nein, hatten sie gesagt. Ein Nein, so unerschütterlich und massiv wie eine Betonmauer. Um erfolgreich zu sein, brauche sie jeden Abend eine warme, ausgewogene Mahlzeit. Mens sana in corpore sano. Sie könne ja nicht kochen und würde auch gar keine Zeit dafür haben. Über diesen Aspekt hatte sie noch nie nachgedacht, aber Charlotte, Stéphane und Lise, die alle ein Zimmer in Paris hatten, siechten ja auch nicht dahin, so kompliziert konnte es also nicht sein. Und im Übrigen, hatten ihre Eltern hinzugefügt, wollten sie nicht, dass sie allein lebte, weil sie psychisch nicht belastbar sei.

Psychisch nicht belastbar? Das war unfair und hatte sie zutiefst empört. Die Eltern bezogen sich damit auf Èves Schock, als sie vor einem Jahr das Geheimnis entdeckt hatte, das elterliche Geheimnis. Wenn man per Zufall hinten in einer Schublade einen Packen alter Briefe findet und dann in einem Nachsatz die Worte seines Vaters oder jedenfalls des Mannes liest, den man bis dahin für seinen Vater gehalten hat – Ein Küsschen auch an meine kleine Ève, die ich wie meine eigene Tochter liebe –, dann kann einen das ja wohl mal aus dem Gleichgewicht bringen, oder?

»Mit welchem Recht hinderst du mich daran?«, hatte sie Christian angeschrien, ohne das, was ihr auch noch auf der Zunge lag, auszusprechen: Du bist doch gar nicht mein Vater! Aber ihre Mutter hatte die beiden gehört und angefangen zu weinen. Ève hatte ihren Eltern gesagt, dass sie sie hasste und dass sie ihretwegen niemals normal sein würde. Worauf Françoise sich in ihr Zimmer am anderen Ende der Wohnung zurückgezogen hatte und Christian ihr kurz darauf gefolgt war.

Vor Ohnmacht und Wut hatte Ève die ganze Nacht geweint. Sie war achtzehn, sie wohnte bei ihrer Maman und ihrem Papa, sie würde ihr Leben lang Jungfrau bleiben. Niemals würde sie die coole, sympathische junge Frau sein, die die sechs Stockwerke zu ihrem Dachzimmer hochstieg, wann immer sie wollte, und bei Partys nicht um Mitternacht gehen musste, um die letzte Métro zu erwischen.

Am nächsten Tag hatte ihr Vater angekündigt, dass sie ihr, sobald sie zwanzig wäre, unabhängig von ihren Prüfungsergebnissen dabei helfen würden, eine Studentenwohnung zu mieten. Sie hatten sich miteinander versöhnt und diese schreckliche Nacht abgehakt.

Sie war fast zu Hause, endlich. Sie bog rechts in die Passage ein, die zum Eingang des Gebäudes führte. Dieses letzte Stück abseits des Boulevards machte ihr immer am meisten Angst. Den Schrillalarm fest in der Hand, drehte sie sich um. Da war niemand.

Ève wollte gerade die Glastür aufstoßen, da erstarrte sie. In dem kleinen, schwach beleuchteten Vorraum war jemand. Auf der Holztruhe unter dem Spiegel lag eine zusammengekauerte Gestalt. Ein Mann. Der zu schlafen schien. Ohne den regungslosen Körper aus den Augen zu lassen, wich sie zurück und ließ die Tür, die sie noch festgehalten hatte, wieder zuschwingen. Sie rannte zurück Richtung Boulevard und versteckte sich in der Ecke des Eingangs zum Juwelier.

Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Die Hand, in der sie den Schrillalarm hielt, war schweißnass und zitterte. Sie hatte nur den einen Wunsch, unter ihre Bettdecke zu schlüpfen und zu schlafen, und jetzt versperrte ihr ein Clochard den Weg. Darauf zu warten, dass ein Nachbar kam, war sinnlos. In diesem Wohnkomplex fuhren alle Bewohner abends in die private Tiefgarage, von wo die verschiedenen Gebäude über Aufzüge zu erreichen waren. Und der Nachtwächter, der mit seinem Wolfshund die drei Etagen der Tiefgarage kontrollierte, kam nie ins Erdgeschoss hoch. Ève saß also in der Falle.

Nachtwächter, Wolfshund, Falle: Sie fing ja schon an, genauso zu denken wie die! Sie stellte sich Stéphanes Lächeln vor, dieses Lächeln, das ihren ganzen Körper elektrisiert hatte, als sie vor einem Jahr den Seminarraum betrat und er es ihr schenkte. Wie wollte sie denn allein leben, wenn sie ihre Angst nicht in den Griff bekam? Man lief ja nicht nur in Boulogne Gefahr, angegriffen oder überfallen zu werden. Einer Kommilitonin war es passiert, als sie ihren Freund besucht hatte, Boulevard Barbès, unten im Hausflur des Gebäudes. Sie wollte gerade den Lichtschalter drücken, da hatte sie in der Dunkelheit etwas wahrgenommen und »Ist da jemand?« gerufen, und schon hielt ihr eine Hand den Mund zu, und ein Arm legte sich eng um ihren Hals. Sie war groß und hatte sich heftig gewehrt. Hatte geschrien. Im ersten Stock war eine Tür aufgegangen, jemand machte Licht, und der Angreifer war geflüchtet. Vorher hatte er ihr noch einen Ohrring aus dem blutenden Ohr gerissen. Diese Schilderung hatte alle beeindruckt – ganz besonders Stéphane.

Hier bei ihnen in diesem modernen Gebäude hätte Schreien nichts genützt. Brandschutztüren versperrten den Zugang zum Treppenhaus. Aus dem Erdgeschoss drang kein Geräusch in den ersten Stock.

Wer sagte eigentlich, dass der Mann im Vorraum ein Vergewaltiger und Mörder war? Er war doch gar nicht im Begriff, einer jungen Frau nachzuschleichen, die aus der Métro kam, im Gegenteil: Er schlief. So oder so hatte sie keine Wahl. Sie musste ins Gebäude.

Diese ganze Angst schürten natürlich ihre Eltern, was dazu führen würde, dass sie für immer eine zaghafte, eingeschüchterte Jungfrau bleiben würde. Wenn sie aber keine Angst hätte, würde ihr auch nichts passieren. Die Angst zog das Böse an, weil sie es in den anderen hineinprojizierte.

Sie ging durch die Passage zurück zum Gebäudeeingang. Die Gestalt auf der Holztruhe hatte sich nicht bewegt. Ève hatte einen Plan. Auf leisen Sohlen schlich sie in den Vorraum, der so klein war, dass sie den Mann mit ausgestrecktem Arm hätte berühren können. Sie hörte ihn atmen, konnte seinen Atem fast spüren. Sie steckte den Schlüssel ins Schloss der zweiten Glastür, die den Vorraum von den Aufzügen trennte. Das Klicken, mit dem sie wieder einrasten würde, könnte ihn wecken, aber dann wäre Ève ja schon auf der anderen Seite. Und sollte er sich vorher auf sie stürzen, würde sie alle Knöpfe der Gegensprechanlage drücken, den Schrillalarm auslösen, ihm den Schlüssel ins Auge rammen und mit dem Knie in die Weichteile treten.

Sie hörte, dass sich hinter ihr etwas bewegte. Ihr Herz raste.

»Haben Sie keine Angst.«

Sie erstarrte.

»Bitte entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen Angst eingejagt habe, Mademoiselle.«

Die Stimme klang sehr respektvoll, die Ausdrucksweise war gepflegt, mit Akzent. Es wäre ungehobelt gewesen, wortlos die Tür hinter sich zu schließen. Sie drehte sich um.

Auf einen Ellbogen gestützt, hatte er sich aufgerichtet. Kurzes, welliges Haar, dunkler Teint, volle Lippen, um die dreißig. Er trug eine fleckige graue Jogginghose und einen Polyester-Pullover mit grauen und roten Motiven.

»Entschuldigung, ich habe Sie geweckt.«

»Kein Problem, ich schlafe wieder ein. Wohnen Sie hier?«

»Ja.«

»Ich habe bei meinem Bruder in Issy gewohnt, aber im Moment ist es mit seiner Frau ein bisschen kompliziert. In den Unterkünften wird man beklaut. Ich bin lieber hier. Hier ist es trocken und nicht kalt. Ich bin morgen früh vor sechs Uhr wieder weg.«

Sie nickte.

»Darf ich Sie um etwas bitten?«

»Worum?«

Bestimmt wollte er Geld oder eine Zigarette. Da hatte er einen schlechten Moment erwischt. Monatsende, sie war blank.

»Darf ich ein Foto von Ihnen machen?«

»Ein Foto?«

»Sie sind schön. Das ist meine Leidenschaft. Fotografieren. Ich will Fotograf werden.«

Er zog einen schäbigen, schmutzigen Rucksack hinter sich hervor, öffnete ihn und nahm einen Fotoapparat heraus, kein billiges Ding, keine Wegwerfkamera, nein, eine echte Kamera, die so ähnlich aussah wie die von Èves Vater.

Ihr Schweigen deutete er wohl als Zustimmung, denn er schraubte schon den Deckel vom Objektiv und fing an, es einzustellen. Sie ließ die Tür wieder ins Schloss fallen.

Es war zwanzig vor zwei. Selbst wenn sie den Lateinkurs bei Madame Trépied morgen früh ausfallen ließ, müsste sie spätestens um halb acht aufstehen. Sie musste wirklich dringend ins Bett. Aber wie skurril, sich von einem Araber fotografieren zu lassen, der im Eingang ihres Wohnhauses schlief: Endlich passierte in Boulogne-Billancourt mal was.

»Wie heißen Sie?«

»Ève. Und Sie?«

»Mohammed.«

Er sprach das h aus, als wäre es ein sehr rau klingender Konsonant. Während er sie fotografierte, stellte er ihr Fragen. Sie sagte ihm, dass sie achtzehn sei, dass sie studiere, dass sie drei kleine Brüder habe, dass ihre Mutter Geschichtslehrerin und ihr Vater Ingenieur sei. Und erfuhr von ihm, dass er vor Kurzem aus Oran gekommen war – Algerien, fügte er hinzu, als er die Unsicherheit in ihrem Blick sah. Das Licht gefiel ihm nicht, er hätte sie gern drinnen fotografiert, in dem geräumigeren Raum vor den Aufzügen. Seine Höflichkeit flößte ihr Vertrauen ein, und sie fand, dass Vertrauen nobler war als Angst. Sie ließ ihn ins Gebäude. Das Neonlicht war zu grell, zu hart. Nach fünf Minuten wollte er lieber ganz raus ins Freie. Wieder folgte sie ihm. Die Kamera klickte. Er fragte, von wem sie ihre blauen Augen habe: von ihrer bretonischen Mutter, sagte sie. Und während er sie geduldig umkreiste wie ein Tiger seine Beute, Abstand nahm, den Auslöser drückte, dachte sie an den wilden Strand am äußersten Ende des Cap Finistère, wo das Baden wegen der Strömungen verboten war. Jedes Mal, wenn sie aus diesem wilden Meer herauskam, dessen Wellen sie umgepflügt und herumgewirbelt hatten, fühlte sie sich schön und befreit von der Angst zu scheitern, fühlte sich »begabt zum Glück«, wie ihre Simone de Beauvoir lesende Mutter gesagt hätte. War das jetzt die waghalsige Ève? Eine Ève, die sich um zwei Uhr nachts vor ihrem Wohnhaus von einem obdachlosen Araber fotografieren ließ? Die Kälte kroch ihr feucht in den Kragen. Und auch eine bleierne Müdigkeit überkam sie jetzt. Die Nacht würde kurz sein.

»Ich bin müde.«

»Ich bin fertig.«

Sofort schraubte er den Deckel auf das Objektiv. Er hielt ihr die Glastür auf. Bevor sie durch die zweite Tür ging, drehte sie sich noch einmal um und reichte ihm die Hand. Die Dankbarkeit in seinem Gesicht berührte Ève.

In der Wohnung schliefen alle: an einem Ende die Eltern in ihrem geräumigen Schlafzimmer und am anderen, in den beiden Räumen links und rechts von Èves Zimmer, die drei Brüder. Das große Wohnzimmer lag im Dunklen. Im Flur dämpfte der Teppichboden ihre Schritte. Jetzt musste sie sich nur noch im Badezimmer der Kinder die Zähne putzen, ihr Nachthemd anziehen und ins Bett schlüpfen, dessen Baumwollbezüge die Putzfrau alle zwei Wochen wechselte. Ihr One-Night-Fotograf hatte auf der Truhe sicher schon längst seine Embryonalhaltung eingenommen und fror wahrscheinlich in seinem Polyester-Pullover.

Ève ging in den Ankleideraum, in dem die Sachen ihres Vaters hingen. Die Lammfelljacke hätte den Algerier gewärmt, aber für ihr Verschwinden ließ sich unmöglich eine Erklärung finden. Es gab auch noch einen Lodenmantel, einen Parka, einen Lederblouson, mehrere Anzüge und Wollblazer. Sie hatte keine Ahnung, welche davon Christian nicht mehr trug. Sie wühlte in den großen Plastiktüten mit Kleiderspenden, die auf dem Boden standen: Anziehsachen der Jungs, ein paar Kostüme ihrer Mutter, alte Hemden und Krawatten. Als sie die mit Kartons und Wäschestapeln gefüllten Regale inspizierte, fiel ihr Blick auf eine wollene Tagesdecke. Sie stieg auf den Hocker und nahm sie herunter. Es war eine alte gelbe Decke mit einem großen Tintenfleck. Die gleiche in Blau und ohne Fleck lag auf dem Bett ihrer Eltern. Die hier wurde also nicht mehr gebraucht. Mit der Wolldecke unter dem Arm nahm sie noch einmal den Aufzug. Als sie die Glastür öffnete, richtete sich Mohammed, der zusammengekauert auf der Mahagonitruhe lag, sofort auf. Sie hielt ihm die Decke hin.

»Dann ist Ihnen nicht so kalt.«

»Danke, Ève, aber das ist doch nicht nötig!«

Er nahm die Decke trotzdem an. Sie hätte ihm auch ein Kissen mitbringen sollen. Sein Kopf lag hart. Als er sie nach ihrem Nachnamen fragte, zögerte sie nicht, ihn zu sagen.

Am nächsten Morgen um acht deutete so wenig auf Mohammeds Aufenthalt im Vorraum hin, als hätte die nächtliche Szene nur in Èves Träumen stattgefunden. Auf dem Weg zur Métro dachte sie schon nicht mehr daran, sondern ging im Kopf die bevorstehende Prüfung in Geschichte durch. Sie dachte an Stéphane und Charlotte, die das wahrscheinlich gemeinsam taten – oder gar nichts durchgingen und auf die Prüfung pfiffen.

»Ich habe das Gefühl, dass Rosa auf unsere Kosten ihren Haushalt aufrüstet«, sagte ihr Vater ein paar Tage später aus heiterem Himmel beim Abendessen.

Ève erstarrte. Ihr Vater war ein sehr präziser Mensch.

»Warum sagst du das? Rosa ist grundehrlich«, antwortete ihre Mutter.

»Die gelbe Tagesdecke ist unauffindbar. Sie lag im Ankleideraum. Auf der Merinodecke in der Plastikhülle.«

»Du wirst sie schon finden.«

»Ich habe überall gesucht.«

»Liegt bei euch nicht schon eine Tagesdecke auf dem Bett?«, fragte Ève.

»Ja, und stell dir vor, die muss auch mal gewaschen werden.«

»Können wir über etwas anderes reden?«, sagte Françoise ungeduldig.

Nach dem Essen ging Ève in den Ankleideraum, wo sich ihr Vater gerade die Strümpfe auszog.

»Papa, die gelbe Tagesdecke, die habe ich genommen.«

»Warum hast du das eben nicht gesagt? Wenn dir kalt ist, nimm doch lieber die Daunendecke.«

»Ich habe sie verschenkt.«

Sie hatte gezögert, ihm die Wahrheit zu sagen, aber so war es am einfachsten. Christian war großzügig, er würde verstehen, dass sie einem Obdachlosen eine Wolldecke gegeben hatte. Sie erzählte ihm, wie sie vor ein paar Tagen spät von ihrer Party nach Hause gekommen war. Er runzelte die Stirn.

»Du hast dich von diesem Mann fotografieren lassen? Du bist verrückt.«

»Sind doch nur Fotos. Mir ist nichts passiert.«

»Hast du schon mal was vom Handel mit weißen Frauen gehört?«

Ihren Eltern konnte man aber auch nichts erzählen, ohne dass sie sofort vom Schlimmsten ausgingen. Frauenhandel, mitten in Paris! Christian sah ihre Skepsis und nannte ihr präzise Statistiken über Frauen, die in Frankreich verschwunden waren. Als weiße Achtzehnjährige gehörte sie zur idealen Zielgruppe. Hatte sie sich denn gar nicht darüber gewundert, dass ein Obdachloser eine professionelle Kamera besaß? Von wem hatte er die denn ihrer Meinung nach, und warum? Sie sollte sich mal die Suchmeldungen ansehen, die von der Polizei und den verzweifelten Eltern verbreitet wurden. Hatte sie überhaupt eine Vorstellung davon, was es bedeutete, entführt zu werden und von einem Tag auf den anderen eine Sexsklavin zu sein, vergewaltigt und unter Drogen gesetzt?