14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Arena Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

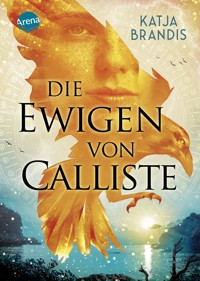

Eine mystische Insel, ein magischer Fluch, ein Mädchen auf der Suche nach seiner Geschichte Endlich ist er da: Der Tag, auf den Ileana schon ihr ganzes Leben wartet. Alle 17 Jahre erwachen auf Calliste die Ewigen zum Leben und ziehen Touristen aus aller Welt in ihren Bann. Ila verdient sich als Fremdenführerin etwas dazu, da sie die versteinerten Wesen in- und auswendig kennt. Sie wurde in der Nacht des letzten Erwachens geboren und spürt eine besondere Verbindung zu ihnen. Niemand weiß besser als sie, wie unberechenbar und Respekt einflößend die Ewigen sein können! Noch bevor die gefährliche Zeit des Erwachens beginnt, erfährt Ila, dass der großspurige Rheo, mit dem sie immer wieder aneinandergerät, etwas Waghalsiges plant. Ob Ila ihn beschützen kann … und ihm endlich gestehen, dass sie in ihn verliebt ist? Doch da ist noch der junge Tourist Taron, der etwas zu verschweigen scheint. Und Ila spürt, dass auch ihre Eltern etwas vor ihr verbergen. Was geschah in der Nacht des letzten Erwachens? Schritt für Schritt wird ihr klar, wie sehr ihr eigenes Schicksal mit dem der Ewigen verknüpft ist. Atmosphärisch spannende Fantasy voller Geheimnisse und mystischer Wesen von Katja Brandis. Die Bestsellerautorin von "Woodwalkers" und "Seawalkers" verbindet ein traumhaftes Insel-Setting mit einer dramatischen, actionreichen Handlung und einer Prise Romantik. Gedruckt auf Recycling-Umweltschutzpapier. Weitere Jugendbücher von Katja Brandis im Arena Verlag: Der Fuchs von Aramir Die Jaguargöttin Der Panthergott Khyona (1). Im Bann des Silberfalken Khyona (2). Die Macht der Eisdrachen Gepardensommer Koalaträume Elefantentempel Delfinteam (1). Abtauchen ins Abenteuer Delfinteam (2). Der Sog des Bermudadreiecks Delfinteam (3). Ritt auf der Brandung Vulkanjäger

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 593

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Weitere Bücher von Katja Brandis im Arena Verlag:

Der Fuchs von Aramir

Die Jaguargöttin

Der Panthergott

Khyona (1). Im Bann des Silberfalken

Khyona (2). Die Macht der Eisdrachen

Delfinteam (1). Abtauchen ins Abenteuer

Delfinteam (2). Der Sog des Bermudadreiecks

Delfinteam (3). Ritt auf der Brandung

Gepardensommer

Koalaträume

Der Elefantentempel

Vulkanjäger

Woodwalkers (Staffel 1, sechs Bände)

Woodwalkers – Die Rückkehr (Staffel 2, sechs Bände)

Woodwalkers and Friends (drei Bände)

Seawalkers (sechs Bände)

Seawalkers and Friends

Katja Brandis, Jahrgang 1970, hat Amerikanistik, Anglistik und Germanistik studiert und als Journalistin gearbeitet. Inzwischen hat sie zahlreiche Romane für Jugendliche veröffentlicht, zum Beispiel

Die Jaguargöttin, Khyona, Ruf der Tiefe oder White Zone. Ihre Fantasy-Reihen Woodwalkers und Seawalkers (ab 10) sind regelmäßig auf den oberen Plätzen der Bestsellerlisten zu finden. Wichtig ist ihr, sich für Naturschutz einzusetzen – das fließt oft in ihre Romane ein. Katja Brandis lebt mit Mann, Sohn und zwei Katzen in der Nähe von München.

www.woodwalkers.de | www.katja-brandis.de

YouTube: Katja Brandis

Für Christian

Ein Verlag in der Westermann Gruppe

1. Auflage 2025

© 2025 Arena Verlag GmbH

Rottendorfer Straße 16, 97074 Würzburg

Alle Rechte vorbehalten.

Der Verlag behält sich eine Nutzung des Werkes für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München).

Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel unter Verwendung von Motiven von © Adobe Stock / Murhena; Forrest 9; Yaroslav; Pituk; pandaclub23; khius; Utkamandarinka; Eimantas und © Shutterstock / sakkmesterke

Fotos im Innenteil: © Adobe Stock / Murhena; Forrest 9; Pituk; khius

E-Book ISBN 978-3-401-81103-1

Besuche uns auf:

www.arena-verlag.de

@arena_verlag

@arena_verlag_kids

Prolog

Als er die Augen aufschlägt, ist es tiefdunkle Nacht im Pinienwald. Ah, nette Abwechslung. Er hasst es, wenn er tagsüber erwacht und von einem Schwarm Menschen umgeben ist, die ihn anglotzen. So hat er sich seine Zukunft nicht ausgemalt, als er diese Aufgabe übernahm und sich gefreut hat auf die Herausforderung.

Das Wetter ist scheußlich diesmal. Er zieht den Großmantel enger um seinen Körper und fühlt, wie Regentropfen auf das Gefieder seines Kopfes prasseln. Sie perlen ab, doch anschließend laufen sie ihm in den Kragen. Er senkt den Schnabel, überlegt, wo er Schutz suchen und Nahrung finden könnte.

Erstaunt nimmt er den Lichtstrahl einer Lampe wahr. Eine Gestalt im hellbraunen Kapuzenmantel eilt durch den Wald, der seine Heimat geworden ist, ob er das wollte oder nicht. Er sieht sie, aber sie nicht ihn; ihre menschlichen Augen taugen nichts in der Dunkelheit. Außerdem zeigt der Lichtstrahl meistens auf den Boden.

Die Gestalt – anscheinend eine menschliche Frau – hat es eilig, aber schnell ist sie nicht. Sie geht schwerfällig und trägt irgendein Werkzeug. Er hört ihren raschen, schluchzenden Atem und der Wind trägt eine Witterung von Angst heran. Hin und wieder späht sie auf die Erde, scheint irgendetwas zu suchen, beginnt zu graben. Entscheidet sich dann doch für eine andere Stelle. Wischt sich hektisch über das Gesicht dabei.

Lautlos folgt er ihr.

Gleißend hell zuckt ein Blitz nieder, der Donner beleidigt seine Ohren. Was tut diese Frau hier draußen? Ihr vorgewölbter Bauch unter dem Mantel verrät, dass sie Gesellschaft hat bei diesem nächtlichen Ausflug.

Keine Baumlänge ist er mehr von ihr entfernt. Er beobachtet sie. Sieht, dass sie nun immer wieder zusammenzuckt, sich krümmt. Der Wind pfeift in den Zweigen, der Regen rauscht, aber er hört trotzdem, dass sie aufstöhnt. »Bitte, nein, nicht jetzt, oh, beim großen Felsen …«

Sie versucht umzukehren, sinkt aber schon nach kurzer Zeit auf die Knie. »Hilfe!«, brüllt sie, doch ihr muss klar sein, dass der Ort zu weit weg ist und der Sturm zu laut. Heftige Windstöße peitschen die Piniennadeln, reißen sie in Büscheln ab. Niemand wird sie hören.

Aber er hat sie gehört. Seine Krallenfüße graben sich in den Boden. Was soll er tun? Er spricht so gut wie nie mit Menschen, daran hat er kein Interesse; meist beachtet er sie nicht. Diesmal muss er handeln. Aber diese Frau weiß nicht, dass er hier ist. Wird sie ohnmächtig werden vor Angst, wenn sie ihn sieht? Er muss es riskieren. So viel Schuld hat er auf sich geladen, so furchtbare Dinge sind passiert, wenigstens jetzt muss er versuchen, das Richtige zu tun. Der Baum über ihr knarrt bedenklich, einer der Äste könnte herunterbrechen.

Wieder keucht sie vor Schmerzen und er trifft seine Entscheidung. Geht in langen Schritten auf sie zu, bis er keine Menschenlänge von ihr entfernt ist. Ihre Hand krallt sich um die Lampe, der zitternde Strahl richtet sich auf ihn, blendet ihn einen Moment lang. Diesmal keucht sie nicht vor Schmerz, sondern vor Schreck.

Er sucht nach Worten. »Erwünscht ist Hilfe?«, ruft er schließlich, damit sie ihn über den Lärm hinweg überhaupt hören kann.

Ihr langes, nasses Haar hängt ihr ins Gesicht, ihre Augen sind weit aufgerissen. Sie starrt ihn an, doch schließlich sieht er sie nicken.

Er bückt sich, schiebt die Hände unter ihren Körper, hebt sie hoch. Bis in den Ort kann er sie nicht tragen, seine Kraft ist nicht unendlich. Aber er kann sie in die kleine Felshöhle bringen, in der sie vor dem Regen geschützt sind.

Dort geht er in die Knie, breitet seinen schwarzen Mantel aus, um den Wind von ihr abzuhalten. Jetzt sollte er wohl besser Hilfe holen, Leute aus dem Dorf herführen.

Nein, dafür reicht die Zeit nicht. Das Kind hat es eilig. Es drängt in die Welt hinaus, obwohl die gerade so ungastlich ist.

Er ist vorsichtig, seine Fingernägel sind lang, auf keinen Fall will er die Menschenfrau oder das Kleine verletzen. Während der Lichtstrahl die Felswand erhellt, hilft er ganz behutsam. Und dann ist es vollbracht. Mit zwei Fäden aus seinem Mantel bindet er die Nabelschnur ab. Hebt das Kleine, das schreit und sich windet, behutsam hoch, um es anzusehen.

Es ist ein Mädchen, ein winziger neuer Mensch. So anders als ein Vogelküken. Auf dem Kopf helles Haar und kein Federflaum. Die Augen des Mädchens sind schon offen, müssen aber noch lernen zu sehen. Auch bis es lächeln lernt, wird es noch dauern. Wird er dieses Lächeln irgendwann einmal sehen? Das wäre schön.

Die Mutter schluchzt vor Erleichterung und Glück. »Ileana«, sagt sie, als er ihr das Kind reicht und sie es an sich zieht. Dann blickt sie hoch zu ihm. »Danke, ich danke dir.«

Wortlos nickt er und zupft sich am Hals zwei Federn aus, gibt sie den beiden als Andenken an diese Nacht.

Er weiß, Ileana wird 17 Jahre alt sein, wenn er das nächste Mal erwacht.

Wieversteinert

Als ich jünger war, hatte ich einen ziemlich albernen Tagtraum. Ich sitze vor der versteinerten Gestalt des Vogelköpfigen, auf dem Sandboden mitten im Pinienwald. Ganz allein bin ich dort, während es geschieht. Während der zuvor hellbraune Stein immer dunkler wird, zu einem Körper, der in einen langen schwarz-silbernen Mantel gehüllt ist. Wenn sich das, was vorher Stein war, in Atemzügen hebt, so wie alle 17 Jahre in den letzten Jahrhunderten. Der Vogelköpfige wendet sich mir zu und ich blicke ihm ins Gesicht, das an einen Raben erinnert mit seinem langen, gebogenen Schnabel. Seine Augen richten sich auf mich, erkennen mich. Und der Vogelköpfige freut sich, mich zu sehen.

Die Wirklichkeit sieht leider ganz anders aus. Wir brauchen das Geld, das ich als Touristenführerin verdiene. Ganz besonders jetzt, wenn wieder ein Erwachen ansteht und der Vermieter unseres Dorfladens einfach mal so die Miete verdoppelt hat, einfach weil er es kann.

Gerade öffnet die Frau aus Isslar, die so wie meine anderen vier Gäste eine Zweitagestour gebucht hat, den Mund, wahrscheinlich um eine Frage zu stellen. Ich habe schon alle dämlichen Fragen gehört, die es zu unserer Insel und den versteinerten Wesen geben kann. Ein Klassiker ist auch: »Wo kann man hier aufs Klo gehen?«, wenn wir gerade mehrere Kilometer vom Dorf entfernt auf dem Küstenweg entlangwandern.

Doch die Frau mit dem blonden Zopf, die einen grimmigen Gesichtsausdruck hat und aussieht, als könnte sie mit jeder Hand ein Schaf hochstemmen, fragt nur: »Diese Nixe. Von der habe ich gelesen, dass sie manchmal mit jemandem spricht. Wie klingt das?«

Eine angenehm kluge Frage. »Angeblich klingt es leise, fast gehaucht … sie soll ein bisschen schüchtern sein«, erkläre ich. »Es sind einzelne Worte, manchmal auch …«

»Das weiß ich«, kanzelt mich die Frau ab. Jetzt erinnere ich mich auch, wie sie heißt. Freyja* Cilim Thordar, so stand es auf ihrem Anmeldeformular. »Ich hatte eher darauf gehofft, dass du mir ein paar Beispiele geben kannst, Mädchen. Aber du bist ja noch zu jung, du hast noch kein Erwachen miterlebt, richtig?«

»Sonst wäre sie auch viel teurer gewesen«, meint der etwa dreißigjährige Fotograf aus Hispania und macht mit seiner Balgenkamera noch ein letztes Bild von der Nixe, die ohne Lebenszeichen vor uns auf dem Felsen sitzt. »Diese Frau, die schon dreimal das Erwachen miterlebt hat, hat zweitausend Franken verlangt. Als ich ihr nach kurzem Zögern mein Ja telegrafiert habe, hieß es nur, ich sei zu spät dran und sie sei schon ausgebucht!«

Nach einem Moment habe ich mein höfliches Lächeln wiedergefunden. »Doch, ich habe schon ein Erwachen miterlebt. Ich bin in der Nacht des letzten Erwachens geboren worden.«

Jetzt habe ich ihre volle Aufmerksamkeit. Zahnräder schnurren in dem schwarzen Zylinderhut, den der Kerl aus Hispania auf dem Kopf trägt. Anscheinend ist das Auge in der Mitte eine zweite Kamera. Eine, die mich gerade abgelichtet hat.

Lächelnd betrachtet mich der kleinere und stämmig gebaute Mann mit den freundlichen dunklen Mandelaugen. Er trägt rosafarbene Shorts und ein kitschiges T-Shirt aus einem der Andenkenläden, wahrscheinlich weil er aus dem Hochgebirge kommt und seine mitgebrachte Kleidung deutlich zu warm war für einen Sommer auf Calliste. »Was für ein Zufall. Aber für deine Familie sehr, hm, unangenehm?« Sein Frankonisch ist gut, hat aber einen harten Akzent.

»Ja«, ist die einzig mögliche Antwort. Bevor er und die anderen sich so richtig in dieses Thema verbeißen können, mache ich sie schnell auf eine weitere Sehenswürdigkeit aufmerksam. »Sehen Sie diese Felsen ganz in der Nähe, die aussehen wie ein junger Mann? Es ist auch einer. Er hat während des 16. Erwachens, also vor vierunddreißig Jahren, versucht, die Nixe zu küssen. Leider genau in dem Moment, während sie gerade wieder versteinerte. Seid in dieser Phase sehr vorsichtig, damit euch so etwas nicht auch passiert.«

Großes Oh und Ah. Nur der schlanke Lockenkopf mit dem sensiblen Mund und den nachdenklichen Augen sagt noch immer kein Wort. Ich weiß aus seiner Anmeldung, dass er Taron heißt, kaum älter ist als ich und aus den Vereinten Frankenreichen kommt.

»Kann es sein, dass dem Kerl ein Finger fehlt?«, fragt der Fotograf. Er hat gute Augen, den meisten Leuten fällt es erst mal nicht auf.

Die Frau aus Isslar blättert hektisch in einer abgegriffenen Pergamentschwarte, die von Lederstreifen zusammengehalten wird. »Kann nicht sein«, sagt sie, auch sie spricht gut Frankonisch. »Hier steht nichts darüber.«

Ihr Reiseführer sieht aus, als wäre er schon vor hundert Jahren veraltet gewesen. »Der Finger ist während eines Wintersturms vor zwei Jahren abgebrochen«, informiere ich sie und meine anderen Gäste. »Das wird keine schöne Überraschung für ihn sein, wenn der Mann aufwacht.«

Die Frau aus Isslar grinst, die anderen blicken eher mitleidig drein.

Ich mustere den versteinerten Touristen und die Nixe mit klopfendem Herzen, sehe aber noch keine Veränderungen. Irgendwann diese Woche wird es so weit sein, aber die Nixe ist normalerweise etwas später dran als die anderen. Ich freue mich schon so darauf, die Ewigen endlich kennenzulernen – besonders natürlich meinen Paten, den Vogelköpfigen, auf den ich unendlich neugierig bin. Kann ich ihn und die anderen irgendwie beschützen, vor den vielen Touristen abschirmen? Jedenfalls werde ich tun, was ich kann. Es muss schwer für sie sein, bei jedem Erwachen in diesen Trubel hineingeworfen zu werden. Und gefühlt will jeder nur Geld mit ihnen verdienen.

Instinktiv hebe ich den Kopf, suche den wolkenlosen Sommerhimmel ab. Mein Vater hat an mehreren Stellen Wachen postiert, die beim ersten Anzeichen, dass das Erwachen beginnt, eine grüne Rakete in den Himmel schießen.

Weil sich gerade eine andere Gruppe unter der Führung unserer Nachbarin – der mit den horrenden Preisen – nähert, frage ich meine Leute: »Bereit, zu den Zwergen weiterzugehen? Sie erwachen relativ früh und machen dieses Mal hoffentlich nicht so viel Ärger. Beim Erwachen Nr. 13, vor fünfundachtzig Jahren, haben sie das Gasthaus, das heute Felsblick heißt, völlig verwüstet.«

Eifrig und mit glänzenden Augen nicken alle; ihnen ist klar, dass es jederzeit so weit sein kann. Wieder durchfährt mich ein Adrenalinstoß, so wie beim Aufwachen, so wie schon ein halbes Dutzend Mal heute. Viel Schlaf habe ich nicht bekommen letzte Nacht. Heute ist Dienstag, der 3. August. Morgen ist mein Geburtstag. Irgendwann diese Woche wird es geschehen.

Ich gehe voran, bücke mich dann aber erst mal und hebe eine Butterbrothülle auf, die jemand hat fallen lassen. Ab in meinen Beutel damit! Touristen hinterlassen Müll, egal, was man ihnen androht. Unser Ortsvorsteher und mein Vater, der als Hüter eigentlich andere Sorgen hat, haben schon alles versucht.

Hoffentlich tun die Wesen ihm nichts, schießt es mir durch den Kopf. Er wäre nicht der erste Hüter, den die Ewigen – wie wir sie nennen – für all die Touristen verantwortlich machen. Während ihrer wachen Zeit bekommen sie soweit bekannt viel mehr mit, als wir denken, sie beobachten uns und hören gut zu. Aber wieso verstehen sie dann nicht, dass der jeweilige Hüter nichts dafürkann?

Als ich sehe, dass der Lockenkopf mich beobachtet, zwinge ich mich zu einem freundlichen Lächeln, nicke ihm zu und gehe weiter.

Als wir uns den Zwergen nähern und ich das Lachen und Herumgealbere höre, kann ich es einfach nicht glauben. Das sind Rheo und seine Kumpels. So kurz vor dem Erwachen pfuschen die mit den Ewigen herum?! Mein Puls jagt hoch, Wut schießt eisig und heiß zugleich durch meine Adern und wie von selbst werden meine Schritte länger.

*Selbst uns Fremdenführern fällt es oft schwer, uns die Namen zu merken, deshalb habe ich am Ende dieses Buches ein Personenverzeichnis eingefügt. Dort findest du auch eine Liste aller Flüche und Schimpfwörter und die Acht Regeln für Touristen auf Calliste.

Wut

Irgendwo dort bei den Zwergen sind Rheo und die Deppen, die er seine Freunde nennt, ich habe ihre Stimmen erkannt. Jetzt interessiert mich brennend, was sie da machen.

»Wartet ihr bitte kurz hier?«, bitte ich meine Gruppe.

»Kein Problem«, sagt der Fotograf – Alfonso heißt er, fällt es mir ein. Die Frau aus Isslar erkundigt sich gereizt: »Warum geht es nicht weiter?«, was ich ignoriere. Taron fragt ruhig: »Kann ich was helfen?« Ich winke ab und gehe rasch weiter.

Die Forscherin aus Britannia, eine schlanke schwarze Frau mit langen Locken, hat kaum gemerkt, dass wir angehalten haben. Sie hat eine Art kupfernen Trichter in ihre Nase gesteckt, schnuppert am Wegesrand herum und hantiert mit einem Glasfläschchen. Sie hat mir erzählt, dass das Kupferding ein Riechrohr ist und sie Proben nimmt, aber ich habe nicht ganz kapiert, was genau sie erforscht.

Ein rot-weiß gefärbtes Hanfseil sperrt den Fußpfad zwischen den Felsen ab, was soll das denn? Ich steige darüber und spüre, wie ich immer wütender werde.

Beinahe stolpere ich über eine der herumliegenden Flaschen. Starkbier, der Wirt des Felsblick braut es selbst. Die Touris lieben es nicht gerade, aber sie haben keine Wahl, denn der Wirt – Marcells Vater – weigert sich einfach, andere Sorten zu servieren.

Rheo, Marcell und Francesca sitzen und liegen auf dem kleinen Platz vor den versteinerten Zwergen – es sind insgesamt acht – und bewerfen sich gerade mit Grasbüscheln. Um sie herum ist Müll verstreut, es stinkt nach Bier und frischer Farbe. Frische Farbe?! Ich erstarre, als ich sehe, dass die Zwerge neue Graffiti tragen. Jemand hat einen von ihnen mit einem Kussmund, aufgemalten Brüsten und einem Schnurrbart verziert. Ein anderes der Wesen trägt einen albernen Hut. Dem dritten Zwerg von links haben sie ein T-Shirt mit der Aufschrift Rock Hard und einen Pelzkragen verpasst, den bestimmt mal ein Tourist im Hotel hat liegen lassen.

»Salute, Ileana!« Rheo steht auf, sodass er auf mich herunterblicken kann, ironisch prostet er mir mit einem Bier zu und fährt sich mit der andern Hand durch die blonden Haare mit dem leicht rötlichen Schimmer, die ihm in die Stirn fallen. Er trägt nur eine Leinenhose und ein offenes Hemd, sodass jeder seine muskulöse Brust und seinen flachen Bauch bewundern kann. »Schon so früh auf? Du konntest es gar nicht erwarten, uns wiederzusehen, was?«

»Zers! Was soll das hier?« Fassungslos wende ich mich an Marcell, der bei den Zwergen für die Nachtwache eingeteilt war.

Er schaut mich trotzig an. »Du konntest auch nicht schlafen, gib’s doch zu.«

Natürlich konnte ich nicht schlafen. Aber das geht ihn nichts an. Ihn nicht, Rheo nicht und Francesca schon mal gar nicht. Eigentlich ist sie eins der schönsten Mädchen in Campu Moru, aber gerade hängt ihr das lange kastanienfarbene Haar wirr und stumpf ins Gesicht. Ihre Augen sind blutunterlaufen. »Ach, sei doch nicht so langweilig, Ila«, meint sie. »Soll ich meine Eltern bitten, deinen Geld zu leihen? Dann könnt ihr endlich mal lockerer werden!«

Am liebsten würde ich ihr den Rest ihres Biers über den Kopf gießen. Aber irgendwie schaffe ich es, mich zu beherrschen. Stattdessen kicke ich eine leere Flasche aus dem Weg. »Ihr wart das mit den Graffitis. Das war keine gute Idee. Ist euch nicht klar, dass die …«, ich deute auf die Ewigen, »… sich dafür an uns rächen werden? Und als Allererstes an meinem Vater?«

»Ach komm, halb so schlimm, das kann man abwaschen.« Marcell gackert über eine unhöfliche Geste, die Rheo gemacht hat, und wendet sich dann wieder mir zu. »Wir räumen hier auf, bevor die ersten Touris kommen.«

»Die ersten Touris stehen gleich dort hinten«, fauche ich ihn an.

»Vaffanculo!«, gibt Rheo von sich. Aber dann wird er plötzlich ernst. »Dein Vater hat sich freiwillig für den Posten gemeldet, Ila. Er hätte Nein sagen können. Hat er aber nicht.«

Nein, hat er nicht. Obwohl der Job schlecht bezahlt wird, ist es natürlich eine Ehre, Hüter zu sein. Sich um die Ewigen zu kümmern, dafür zu sorgen, dass das Erwachen harmonisch verläuft, und bei Konflikten zwischen Menschen und Wesen einzugreifen. Jeder Hüter verpflichtet sich, 17 Jahre lang Dienst zu tun, von einem Erwachen bis zum nächsten.

»Stell dir vor, das ist mir auch schon aufgefallen.« Einen Moment lang schaue ich Rheo einfach nur flammend an und es gibt mir einen Stich ins Herz, als er den Blick erwidert. Weil ich dämliches Huhn schon seit einer Ewigkeit in ihn verliebt bin. Schon in der Dorfschule hat mein Herz geklopft, wenn dieser Junge mit den lachenden meerblauen Augen reingekommen ist. Ich habe mich halb totgefreut, wenn ich beim Flugball in seiner Mannschaft sein durfte. So etwa mit zehn habe ich ihn zu meinem Geburtstag eingeladen und er mich zu seinem. Wegen ihm habe ich gelernt, wie man ein Boot steuert, weil ich rausgefunden hatte, wie sehr er das Meer liebt. Aber dann wurde es immer schwieriger zwischen uns. Schon seit Jahren habe ich das Gefühl, dass ich ihn kaum noch kenne.

Aber irgendetwas macht er richtig, jedenfalls hat er jede Menge Freunde in Campu Moru. Und ich? Gar keine mehr, seit Eviva aufs Festland gezogen ist, um auf die höhere Schule zu gehen (bei uns gibt’s nur eine Dorfschule und Privatlehrer). Wir haben ständig miteinander herumgehangen, alles geteilt. Ich vermisse sie furchtbar.

»Gib mir mal den da!« Rheo nimmt mir meinen Müllsack ab und wirft ihn Francesca zu, die maulend mit dem Aufräumen anfängt. Dann nimmt er dem Zwerg den Hut ab, setzt ihn selbst auf und grinst. Aber nur kurz, dann wird sein Blick drohend. Er macht einen Schritt auf mich zu. »Du wirst uns verpetzen, stimmt’s? So was ist doch ganz dein Stil.«

Ich weiche keinen Fußbreit zurück und blicke ihm in die Augen. »Ach wirklich? Denkst du, ich kann dir nicht ins Gesicht sagen, was ich von eurem Scheiß halte?«

Unsere Gesichter sind nur noch eine Handlänge voneinander entfernt. Sein Atem riecht nach Bier, aber seine Haut duftet nach Meer und Piniennadeln und ich hasse ihn dafür, dass er mich so wütend macht. Dass ich einfach nicht über ihn hinwegkomme.

Er hat nicht ganz unrecht mit dem Verpetzen. Mir ist mal was rausgerutscht, das ist schon Jahre her. Aber es war ausgerechnet seinem Vater gegenüber, dem großen, wichtigen Ortsvorsteher, der alles tut, um noch mehr Gäste auf die Insel zu holen. Er hat sich aus meiner eigentlich unschuldigen Bemerkung zusammengereimt, was passiert ist: Rheo hat den Finger des versteinerten Touristen als Flaschenöffner benutzt, dabei ist der Finger abgebrochen.

Francesca tritt neben Rheo. »Fy fan! Du denkst, du bist jemand Besonderes, weil du beim letzten Mal geboren worden bist. Denkst du, die Ewigen werden dir um den Hals fallen, wenn sie erwachen? Die haben keine Ahnung, wer du bist. Die interessieren sich nicht für uns Menschen.«

Das ist kompletter Blödsinn, ich halte mich nicht für etwas Besonderes. Aber ich habe keine Lust, mich zu rechtfertigen. »Stell dir vor, das weiß ich«, sage ich nur. Soweit ich mitbekommen habe, hatten Francesca und Rheo nie was miteinander, obwohl es ziemlich offensichtlich ist, dass ihr das mehr als recht wäre.

Marcell ist noch der nüchternste der drei. »Kommt, Leute, wir sollten …«, beginnt er. Dann zuckt er zusammen und dreht den Kopf, weil nämlich zwei meiner Gäste – Freyja Thordar und Taron – auf dem Pfad aufgetaucht sind. Obwohl ich sie ausdrücklich gebeten habe, weiter vorne zu warten.

»Fy fan? Was heißt das?«, fragt der junge Tourist.

Natürlich denkt keiner der anderen daran zu antworten. In mürrischem Schweigen räumen Rheo und seine Kumpels ihr Zeug weg. Marcell schöpft mit einer Flasche Wasser aus den Wellen, die nur ein paar Meter entfernt an die Felsen branden, und versucht, damit den Zwerg zu reinigen. Was nicht viel bringt. Es tut mir fast körperlich weh, die verunstalteten Ewigen zu sehen.

Ich muss mich sehr anstrengen, um ruhig und höflich zu klingen, als ich Taron antworte. »Ich glaube, das ist ein schwedischer Ausdruck, irgendwas mit Teufel. Bei den vielen Touristen, die herkommen, bleibt immer mal wieder eine Redewendung von irgendwo aus der Welt hier hängen.«

»Na also, da sind ja die Zwerge«, sagt Freyja Thordar und geht auf die Wesen zu, die momentan noch eine Formation aus hellbraunem Stein sind. Dabei steht ihr Rheo im Weg, aber er tritt in weiser Voraussicht beiseite. »Die sind nicht gerade klein. Wieso habt ihr sie so getauft?«

»Ihre Hüte haben manche Leute an Zipfelmützen erinnert«, erkläre ich und werfe Francesca, die sich, an eins der Wesen gelehnt, aufreizend langsam die Haare kämmt, einen Hau-bloß-ab-Blick zu. »Dass sie so groß wirken, liegt aber auch an den Felsen, auf denen sie stehen. Wenn sie erwacht sind, gehen sie einem Menschen nur bis zur Brust.«

Endlich sind Rheo und die anderen fertig. Mit einem düsteren Blick in meine Richtung rüsten sie sich zum Aufbruch, während ich losstiefle, um den Rest meiner Gruppe zu holen.

Keine Ahnung, warum ich diese Deppen noch mal anspreche. »Führt ihr heute auch Touris?«

Ich bin ein bisschen erstaunt, als Marcell tatsächlich antwortet. »Ja klar, was hast du denn gedacht?« Er feixt.

Francesca nickt wortlos. Klar, diesen Batzen Geld lässt sogar sie sich nicht entgehen, obwohl ihren Eltern das Hotel Zum tanzenden Riesen gehört und sie nur danach fragen muss, um eine größere Menge Franken, Gulden oder Flokar in die Hand gedrückt zu bekommen.

Während mein Gast aus Hispania seine Balgenkamera aufstellt – das Ding hat ein Stativ aus poliertem Holz – und sich über das perfekte Morgenlicht freut, kippt sich Rheo Meerwasser über den Kopf und schüttelt sich die Haare aus wie ein Hund. Nun merkt man ihm kaum noch an, dass er eine Partynacht hinter sich hat. »Na dann, man sieht sich«, sagt er und geht so nah an mir vorbei, dass unsere Arme sich beinahe streifen. Sieht mich aber nicht dabei an.

Ich muss mich zwingen, nicht die Fäuste zu ballen. Denkt er noch an diese Nacht im letzten Juli? Das ist blöd gelaufen, sehr blöd. Da habe ich ganz falsch reagiert.

Er wird neue Wege finden, mir das Leben schwer zu machen. Vielleicht schon heute. Weil er weiß, wie viel mir diese Insel und die Ewigen bedeuten. Das ist meine Schwäche und er kennt sie gut.

Abtrünnig

Meine kleine Gruppe von Touristen wirkt bisher halbwegs zufrieden, ich habe ihr noch die vor der Küste liegende Meerechse gezeigt, das nilpferdartige Greifmaul und die Schnecke.

»Was jetzt?«, fragt die Forscherin aus Britannien.

»Am Nachmittag führe ich euch weiter nach Süden, dort sind die richtig spektakulären Wesen und die Tempelanlage«, verspreche ich meinen Gästen und merke wieder, wie unglaublich ich mich selbst auf diese Ewigen freue. Es fühlt sich an, als würden sie zu meiner Familie gehören, obwohl ich sie bisher nur versteinert kennengelernt habe. »Jetzt ist erst mal Pause.«

Viele Führer leisten ihren Gästen auch während der Mittagspause Gesellschaft und erzählen ihnen Gruselgeschichten über die Riesenaugenechse Scytha, die für die meisten Todesfälle während des Erwachens verantwortlich ist. Oder über das Geierküken, das so groß ist wie ein Ochse und vor Hunger schreit, weil seine Mutter anscheinend verschollen ist. Auch über die gigantische Raupe gibt es viele Storys. Aber ich setze meine fünf Leute nur schnell in der Dorfschenke ab, vereinbare mit ihnen, wann es weitergeht, und wünsche ihnen einen guten Appetit, damit ich wenigstens ein paar Worte mit meinen Eltern und meiner Schwester wechseln kann.

»Wie läut’s, Ila?«, fragt mich Maria-Fernanda, die ihre dunklen Haare wie immer als geflochtene Krone arrangiert hat, und hält mich sanft am Arm fest. In ihr liebes, rundes Gesicht zu blicken, fühlt sich an wie heimkommen. »Du siehst irgendwie … mitgenommen aus.«

»Hatte eine unschöne Begegnung, aber ansonsten alles gut«, weiche ich aus und werfe einen schnellen Blick auf Rheos Onkel Dante, der nur ein paar Meter weiter sitzt unter den Sträußen aus getrockneten Kräutern, ein dampfendes Lammragout mit Thymian vor sich. Er prahlt gerade damit, dass er während des letzten Erwachens mit der Silberlöwin gerungen hat. Ich bin absolut sicher, dass sich das nur in seiner Fantasie abgespielt hat, sonst würde er nicht mehr hier sitzen und groß herumtönen. Eigentlich ist er ein magischer Handwerker, doch leider hat er sein Talent schon vor längerer Zeit ersäuft.

Es ist Zufall, dass ich noch einmal zurückblicke. Moment mal, wo ist der Lockenkopf? Der Junge in meinem Alter? Ich frage Yeshi, meinen Touristen aus Tibet. Er hat mir schon heute Morgen das Du angeboten, was ich irgendwie süß fand. »Taron? Der hat gesagt, er geht noch mal raus«, meint Yeshi.

Ich bin alarmiert. »Was meinst du mit raus? In den Ort?«

Zu meiner Überraschung antwortet Florence, die dunkelhäutige Forscherin aus Britannia, die mit ihrer bunten Bluse und dem langen Wickelrock irgendwie malerisch aussieht. »Glaube ich nicht. Der ist nicht der Typ dafür, in Souvenirläden zu stöbern.«

Den Eindruck hatte ich allerdings auch.

Klingt alles nicht gut! Es ist für Touristen strikt verboten, alleine durch die Gegend zu wandern, wenn ein Erwachen bevorsteht. Auch meinen fünf Gästen habe ich das eingeschärft.

»Alles klar, bis später«, bringe ich heraus, dann haste ich los. Wenn ich Glück habe, ist der Kerl noch nicht weit gekommen.

Beunruhigt blicke ich mich um. Niemand in Sicht. Ist er Richtung Meer gegangen oder zum Wald? Spontan entscheide ich mich für Letzteres, denn die Schenke ist am östlichen Rand des Ortes, nicht in der Nähe der Bucht.

Ich bin ziemlich gut zu Fuß – wie fast jeder hier auf der Insel. Und den Weg in den Wald, wo die erstarrte Gestalt des Vogelköpfigen steht, würde ich wahrscheinlich mit verbundenen Augen finden. Ich habe ihn fast jeden Tag besucht, seit ich laufen gelernt habe. Schon knirschen meine Wanderschuhe – alt und abgewetzt, aber bequem – auf dem Sand und den trockenen Piniennadeln.

Da! Schritte. Kurz darauf stehe ich vor Taron, der erstaunlich weit gekommen ist in der kurzen Zeit. Zum ersten Mal betrachte ich ihn genauer. Sein Teint ist etwas dunkler als meiner, mir gefallen seine hohen Wangenknochen und wie empfindsam sein Mund wirkt. Seine braunen Locken hat er hinten zusammengebunden, ein dreieckiger, gravierter Silberohrring gibt ihm etwas leicht Piratenhaftes.

»Wo wolltest du hin?«

»Mir war nicht klar, dass ich die ganze Mittagspause lang in der Schenke bleiben sollte – ziemlich stickig dadrin«, sagt er und blickt mich gleichmütig an. Das reizt mich irgendwie.

»Wenn das Erwachen beginnt, kann es gefährlich werden, das ist dir schon klar, oder?«, sage ich etwas schroffer, als ich vorgehabt habe. »Die Vorschriften haben ihren Sinn. Und was meinst du mit ›stickig‹?« Bei Maria-Fernanda duftet es immer nach selbst gebackenem Brot und gerösteten Pinienkernen. Außerdem kann man sich auf die Terrasse setzen, wenn man möchte, obwohl es drinnen angenehm kühl ist. Der Kerl lügt mich an, aber warum?

Taron blickt mich an. Er hat schöne Augen, groß und dunkelbraun, mit dichten Wimpern. Während Rheos Körper fast immer angespannt wirkt, ist Taron ruhig. Aber distanziert. Ich habe das Gefühl, dass seine Gedanken anderswo sind, obwohl ich vor ihm stehe und ihn gerade angeblafft habe.

»Na, dann gehen wir«, sagt Taron nur. »Und du, isst du nichts zu Mittag?«

Ohne dass ich weiß, warum, bin ich ehrlich zu ihm. »Wahrscheinlich kriege ich nichts runter. Das ist bei mir oft so, wenn ich aufgeregt bin.« Seit ich denken kann, habe ich auf dieses Erwachen gewartet, ich kann es noch gar nicht fassen, dass es bald so weit sein wird.

»Man merkt es dir kaum an.«

»Gut. Weckt ja nicht gerade Vertrauen bei meinen Kunden.« Meine Lippen sind bereit zu lächeln.

»Führst du schon lange Touristen?«

»Seit ich fünfzehn bin. Erst in diesem Alter darf man sich für eine Lizenz bewerben. Aber eigentlich …«

»Was ›eigentlich‹?«

»Ach nichts«, sage ich schnell. »Gehst du noch zur Schule? Oder lernst du einen Beruf?«

»Weder noch. Ich denke noch darüber nach, wo mich mein Weg hinführt«, sagt er. »So wie du, oder? Du hast es nicht leicht hier.«

Er hat feine Antennen. Ich kann einfach nur nicken. Die Dorfschule geht nur bis Klasse 8, Rheo und seine Freunde werden seither von Privatlehrern unterrichtet. Dafür reicht unser Geld nicht. Soll ich aufs Festland ziehen so wie Eviva, um auf die höhere Schule zu gehen? Ich würde unheimlich gerne mehr lernen, mehr erfahren. Aber ich möchte nirgendwo anders leben als in Campu Moru.

Taron bohrt nicht weiter nach, er geht einfach schweigend neben mir. Etwas in mir kommt zur Ruhe, ein paar kostbare Minuten lang.

Normalerweise vergesse ich Touristen schnell, wenn eine Tour beendet ist. Sie sind ja sowieso bald wieder weg. Ich bin nicht wie Rheo, der schon zwei kurze Affären mit Mädchen vom Festland hatte. Aber vielleicht werde ich mich an diesen Jungen länger erinnern …

Kaum ist die Schenke in Sicht, drehen sich meine Gedanken wieder wie rasende Zahnräder.

»Bis später«, sage ich zu Taron, dann haste ich die Hauptstraße entlang in Richtung meiner Eltern. Vorbei an Andenkenläden, in denen Besucher Infobroschüren, Postkarten, Kuscheltiere, hässliche gehäkelte Mützen, Steine, mit Geringer Magie animierte Figuren und jede Menge anderen Kram bekommen. Ein Plakat verkündet: Buche hier dein Rendezvous mit der Nixe!, quer über der Straße hängt ein buntes Banner mit der Aufschrift 18. Erwachen darauf. Ich muss dem mit Menschen vollgepackten automatischen Pferdewagen mit dem mechanischen Gnom auf dem Kutschbock ausweichen.

Hastig schaue ich in unserem Dorfladen vorbei, dessen Eingangstür im Schatten von fünf Olivenbäumen liegt. Meine schöne Mutter mit dem Madonnengesicht steht hinter der Kasse, das tiefschwarze Haar zurückgebunden, ein lila-rotes Tuch um den Hals, das gut mit ihrer olivfarbenen Haut harmoniert. Ihr Gesicht leuchtet auf, als sie mich sieht. »Kommst du heute Abend kurz nach Hause?«, fragt sie, während sie den Preis von Sandwich-und-Rohkost-Picknicks und Rosmarinlimonade eintippt und Wechselgeld herausgibt.

»Weiß noch nicht«, sage ich, und obwohl ich es eilig habe, gebe ich ihr einen Kuss auf die Wange. Dann berühren wir gleichzeitig den Anhänger, den wir beide tragen – das ist ein kleines Ritual von uns, seit sie ihn mir geschenkt hat. Die Anhänger bestehen aus schlichten hellen Steinbröckchen in einer goldenen Fassung.

Wie schon so oft frage ich mich, warum meine Mutter Catalina vor 17 Jahren, als sie mit mir hochschwanger war, überhaupt allein im Wald war. Nicht mein Vater hat bei der Geburt geholfen, sondern der Vogelköpfige. Ganz schön schräg, ich weiß. Während des Erwachens waren diese Steinbröckchen, die wir als Anhänger tragen, zwei seiner Federn. Meine Mutter hat erzählt, dass er sie uns geschenkt hat. Wird er mich daran erkennen, wenn er diesmal erwacht? Das wäre so schön.

Meine kleine Schwester hat wie alle Kinder auf der Insel in dieser Woche schulfrei und füllt gerade mit verschwitzten Haaren, die ihr in die Stirn fallen, Regale nach. »Hat schon jemand eins deiner Bilder gekauft?«, frage ich sie.

»Zwei«, sagt Susa und lächelt stolz. »Eine Küstenlandschaft und eins von der Silberlöwin.«

Während ich ziemlich normal bin – ich spiele passabel Klavier, lese gerne und liebe es, auf der Insel herumzuwandern und die Ewigen zu besuchen –, ist Susa sehr besonders. Sie ist erst zwölf, malt aber so gut, dass sie damit tatsächlich Geld verdient, und will Pianistin werden, was sie tatsächlich schaffen könnte. Das finde ich toll, aber ich wünschte, sie würde nicht ganz so viel üben. Meine magischen Ohrstöpsel sind manchmal alles, was mich vor Etüden und Sonaten rettet.

Ich gratuliere Susa zum Bilderverkauf, ärgere mich über die mechanische Trompete am Nachbarladen, die ständig etwas über Sonderangebote herauströtet, und haste weiter zum Hauptquartier. Dort ist mein Vater momentan Tag und Nacht im Einsatz.

Stefanu Veera, Hüter, steht schon seit 17 Jahren an der Tür des Hauptquartiers; daneben ist eine Messingplakette, die daran erinnert, dass beim 5. Erwachen jemand genau hier das Greifmaul in die Enge getrieben hat, sodass bei seiner Flucht ein Teil der Hausfassade dran glauben musste.

Drinnen ist alles vollgepflastert mit Einsatzplänen, Ausrüstung steht herum, jemand tippt etwas auf einer Schreibmaschine, wahrscheinlich eine Meldung für die Journale.

»Irgendwas Neues?«, frage ich die anderen. »Gibt es schon Anzeichen?«

»Erste Verfärbungen am Geierküken«, berichtet eine ältere Fremdenführerin. »Ich wette hundert Franken, dass es in ein paar Stunden losgeht.«

»Zweihundert Franken, dass es erst heute Nacht passiert«, hält jemand dagegen.

Mein Vater, ein kantiger, bärtiger Klotz von einem Mann, gibt Anweisungen. »Sind die Leute, die die Unglücklichen betreuen sollen, inzwischen losgegangen?«

»Ja, Leyna und Minou sind auf dem Weg«, versichert ihm ein Helfer.

Die »Unglücklichen« sind keine Wesen, sondern eine Gruppe von Touristen, die im Zyklus (wie Fachleute das Erwachen nennen) Nr. 11 – vor hundertneunzehn Jahren – ohne Führer unterwegs waren, sich verirrt haben und versteinert sind. Zu nah dran an der Schnecke, die einer unserer harmlosesten Ewigen ist, aber natürlich wie die anderen in der letzten Phase auf keinen Fall berührt werden sollte. Seither dürfen Touris während des Erwachens nur noch begleitet herumlaufen.

»Du musst was essen.« Ich drücke meinem Vater das zweite belegte Brot, das ich mitgebracht habe, in die rechte Hand. Viele denken, dass er seine linke Hand durch die Wesen verloren hat, doch es war ein Unfall mit einer Säge – er ist gelernter Schreiner. Seit ein paar Jahren hat er links eine tolle mechanische Hand, in der man Zahnräder und andere bewegliche Teile aus Messing sehen kann, aber da er Rechtshänder ist, benutzt er seine »echte« Hand deutlich öfter.

Abwesend beißt er von dem Brot ab und entspannt sich einen Moment lang. Dann legt er es auch schon wieder weg und blickt mich an. »Ila, ich weiß, dass du keine Waffe willst. Aber es lässt mir keine Ruhe. Bitte nimm einen Ankush mit.« Er nimmt einen unterarmlangen Metallhaken aus einer Kiste, in der noch ein Dutzend weitere liegen, und reicht ihn mir.

»Na gut.« Ich hänge mir den Ankush an den Gürtel, ohne weiter zu diskutieren. Auch ich habe keine Lust, mich von der Scytha reißen zu lassen. Wobei immer die Frage ist, ob ein Ankush wirklich hilft, wenn sie es auf dich abgesehen hat.

»Alles klar ansonsten? Gute Gruppe?«

Eigentlich müsste ich ihm erzählen, was Rheo und die anderen mit den Zwergen angestellt haben. Damit mein Vater gewarnt ist, dass es diesmal schlimm werden könnte mit ihnen. Aber die Worte wollen mir einfach nicht über die Lippen kommen. Du wirst uns verpetzen, stimmt’s?, hallt Rheos Stimme in mir wider.

»Gute Gruppe«, sage ich, obwohl es mir ein bisschen Sorgen macht, dass Taron gleich zweimal meine Anweisungen missachtet hat und die Frau aus Isslar mich noch nicht respektiert.

»Pass auf dich auf«, sagt mein Vater und wir umarmen uns schnell.

Wahrscheinlich hätte ich ihm sagen sollen, was ich vorhabe. Vielleicht hätte er es sogar gut gefunden. Aber ich will nicht, dass er oder meine Mutter versuchen, mich davon abzubringen.

Jedes Mal, wenn mich Gäste fragen, warum die Ewigen nur alle 17 Jahre erwachen (und nicht alle fünfzehn oder alle dreiundvierzig Jahre), weiß ich keine Antwort. Aber ich weiß, dass ein paar von ihnen hin und wieder mit Menschen sprechen, wenn sie in der Stimmung dafür sind. Ich muss versuchen, sie nach dem Grund für ihre Versteinerung zu fragen. Was ist passiert damals? Die Frage nach dem Warum pocht schon so lange in mir. Es muss furchtbar sein, nur alle 17 Jahre kurz erwachen zu können, und ich würde dem Vogelköpfigen so gerne helfen, wie er meiner Familie geholfen hat. Wenn ich ganz viel Glück habe, redet er mit mir. Wenn ich es diesmal nicht schaffe, mehr über die Ursachen zu erfahren, muss ich fast zwei Jahrzehnte auf meine nächste Chance warten.

Schon seltsam, wie wenige Leute sich auf Calliste dafür interessieren, was damals passiert ist. Die meisten denken nur ans Geld, das sie mit den Ewigen verdienen können.

Ich atme tief durch. Schneller Blick auf meine Armbanduhr – es ist höchste Zeit, meine Touris wieder abzuholen. Ich verabschiede mich von den Helfern, die ich natürlich alle kenne. Calliste ist eine kleine Insel und in Campu Moru – dem einzigen Ort hier – wohnen nur sechshundert Leute. Während eines Erwachens ist praktisch jeder von uns im Einsatz.

»Nori ist in der Abstellkammer!«, ruft mein Vater mir noch hinterher, als ich gehen will. Sehr praktisch. In der Kammer ist es dunkel, aber ich entdecke Nori, meine Fledermaus, an der Decke. Vorsichtig nehme ich meine Freundin in die Hand, was sie leider aufweckt. Sie gähnt, zwitschert etwas, was ich kaum hören kann, und blickt mich aus ihren schwarzen Augen an. Als sie auf meinen Rucksack zukriecht, mich begleiten will, hänge ich sie vorsichtig zurück. Noch ist es viel zu hell für sie. Ich helfe ihr zurück zu ihrem Schlafplatz und mache mich auf den Rückweg zur Dorfschenke.

GrüneRakete

Meine Gruppe benimmt sich mustergültig und bleibt eng zusammen, als wir uns auf den Weg machen zu den Wesen weiter südlich. Auf dem fast unnatürlich blauen Meer rechts von uns kreuzen normalerweise nur ein paar Segelboote, doch jetzt vor dem Erwachen sind es Dutzende Boote und Schiffe. Ich führe die Touristen am Fort vorbei, das aus hellen Steinen gemauert an der Küste aufragt. Während die Sonne auf uns herabknallt, wandern wir auf dem Küstenpfad entlang. Nächste Station ist der Riese, von dem man vom Pfad aus hauptsächlich das gigantische Gesicht sieht, das zum Himmel blickt.

Ich bin unglaublich aufgedreht – könnte es wirklich heute Nachmittag losgehen?! –, muss es aber irgendwie schaffen, mit meinen Touris im Gespräch zu bleiben. Mein Vater hat mir dringend geraten, besonders zu den schwierigen unter ihnen irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Immerhin werden wir das Erwachen, das sicher eine heftige Zeit wird, zusammen verbringen.

Nur leider nervt mich diese Freyja Thordar zu Tode. Als ich erzähle, dass in den Zyklen 7 und 10 fast keine Touristen gekommen sind, einmal wegen eines Krieges und einmal wegen einer Rotpocken-Epidemie, unterbricht sie mich. »Du irrst dich, Mädchen, es waren keine Rotpocken. In meinem Reiseführer steht, dass es die Blattern waren.«

Lächeln, immer weiter lächeln. »Das sind zwei Namen für die gleiche Krankheit.«

Als ich erzähle, dass zwei Jugendliche aus Britannien den Riesen in Zyklus 12, also vor hundertundzwei Jahren, angegriffen haben und dabei schwer verletzt worden sind, schaut sie skeptisch drein. »Wieso erwähnen Sie nicht, dass der Riese beinahe auf sie draufgetreten ist? In meinem Reiseführer steht, die beiden haben sich nur gewehrt.«

»Damit haben sie versucht, sich rauszureden«, erkläre ich, während Alfonso den Riesen aus zehn verschiedenen Blickwinkeln mit der Kamera verewigt und vor Begeisterung von Ohr zu Ohr grinst. »Aber bei der Gerichtsverhandlung haben fünf Zeugen ausgesagt, dass es anders gelaufen ist.«

»Wie dreist oder dumm muss sein jemand, um anzugreifen ein Wesen, das zwanzigmal so groß ist?« Yeshi, der Mann aus Tibet, schüttelt den Kopf. Dann erscheint ein verschmitztes Lächeln auf seinem Gesicht. »Manchmal kommen Besucher in unsere Berge, zu schießen Yetis. Wir führen sie in die Irre, bis sie ihre Gewehre wegwerfen und uns anbetteln, sie zurückzubringen zu den Hütten.«

Vier von uns staunen. Die Fünfte hat nicht zugehört.

»Als ich gestern einen Kuschelzwerg für meinen Neffen kaufen wollte, hat der Verkäufer gesagt, er kann nicht wechseln«, beschwert sich Freyja Thordar und schmiert sich zum x-ten Mal an diesem Tag Sonnencreme auf die blasse Haut. Sie schwitzt in ihren Leggins und ihrer Tunika aus Wolle, aber sie scheint entschlossen, sie anzubehalten.

»Wieso, womit wollten Sie denn bezahlen?«, frage ich.

»Mit einem von denen natürlich.« Sie zieht etwas aus der Tasche und mir fällt die Kinnlade herunter, als ich sehe, dass es ein Goldstück ist. »Ich hab dann einfach noch ein paar Fachbücher dazugenommen und ihm gesagt, er soll das Wechselgeld behalten.«

Spontan beschließe ich, dass ich auch nicht wechseln kann, falls sie beschließt, mir am Schluss Trinkgeld zu geben. Aber das ist im Moment eher unwahrscheinlich.

»Wir haben selten Leute aus Isslar hier auf der Insel«, berichte ich. Warum im Namen aller Götter haben Sie nicht eine Führung bei jemand anderem gebucht?

»Kein Wunder, ich musste erst mal drei Jahre Frankonisch lernen und es hat noch ein Jahr gedauert, ein Schiff zu finden, das überhaupt eine so lange Strecke fährt«, sagt Freyja Thordar, hebt ein Schneckenhaus auf und bewundert es. »Wochenlang habe ich geholfen, Segel zu setzen, und außerdem sollte ich mehrmals täglich den Wind rufen. Jeden Tag gab’s Trockenfisch und Gelbmoostee, das war ganz in Ordnung. Aber dann sind wir auch noch in einen Sturm gekommen, den ich nicht besänftigen konnte, er war zu stark.« Sie zuckt die Schultern. »Um ein Haar wäre der Kahn gesunken. Meine Sachen waren völlig durchtränkt, als ich hier angekommen bin.«

Mit neuem Respekt blicke ich sie an. Auch die anderen wirken beeindruckt.

Freyjas Geschichte hat mich daran erinnert, dass nicht alle Länder so weit entwickelt sind wie das Frankenland. In Isslar soll es noch eher mittelalterlich zugehen und Technik gibt’s dort keine. Dafür haben sie angeblich mehrere Tore, die in eine andere Welt führen. Vielleicht gibt es auch bei uns welche, aber wenn ja, hat sie noch niemand entdeckt.

»Sie mussten an Bord arbeiten? Obwohl Sie die Passage bezahlt haben und eine Dame sind?« Alfonso, der ein weißes Hemd, ein schwarzes Jackett und perfekt geputzte Lederschuhe trägt, ist fassungslos.

Freyja schaut ihn an, als hätte er den Verstand verloren. Während die beiden sich in eine Diskussion über Weiblichkeit, Ehre und Schifffahrt verstricken, mache ich mir eine geistige Notiz, dass ich einen Gast mit Elementarmagie in der Gruppe habe. Das ist selten und könnte noch nützlich sein.

Sehnsüchtig schauen wir alle zum Riesen hinüber, doch er tut uns nicht den Gefallen, vor unseren Augen zum Leben zu erwachen und aufzustehen. Sein Gesicht wirkt glatt wie das eines Mannes in mittleren Jahren, er hat eine fein geschwungene Nase und eine hohe Stirn. Ungerührt liegt er auf dem Rücken und blickt in den Himmel. Wieder einmal frage ich mich, was er auf Calliste gemacht hat, bevor vor dreihundertdreiundzwanzig Jahren irgendetwas passiert ist und er gemeinsam mit den anderen versteinert worden ist. Trieben sich all diese Wesen nur aus Zufall hier auf der Insel herum? Wo sind sie hergekommen? So viele Fragen und so wenige Antworten.

»Na dann, gehen wir weiter«, schlage ich vor und nehme einen Schluck aus meiner Wasserflasche.

Im selben Moment verkündet hinter mir eine grabestiefe Stimme: »Wer stört unser Erwachen?«

Die Flasche fällt mir glatt aus der Hand, ich fahre herum … und sehe Yeshi hinter mir. Er strahlt, vom Erfolg seines Scherzes völlig begeistert.

»Bitte … bitte … keine solchen Witze mehr«, meine ich schwach.

»Tut mir leid«, sagt der Mann aus Tibet, plötzlich wieder ernst. »Respektlos von mir. Du verstehst, daheim ich habe drei Kinder, die lieben so etwas. Wir machen viel Spaß zusammen.«

Diesmal ist mein Lächeln echt, obwohl die Flasche restlos ausgelaufen ist und ich schon jetzt Durst habe. »Alles gut. Nichts passiert.«

Munter plaudernd, klettert meine Gruppe weiter über die Küstenfelsen, obwohl Alfonso Jimenez an seinem Gerät herumfummelt und jetzt »Halt! Könnt ihr bitte mal warten? Ich muss noch diese Einstellungen zurücksetzen!« ruft. Also lassen wir uns noch einen Moment Zeit, obwohl hinter uns andere Gruppen nachdrängen.

Schließlich mischt sich Florence, die englische Forscherin, ein. Ihr Riechrohr hat sie unter den Arm geklemmt. Bei manchen Leuten, die ich kenne, würde sie damit einen sowieso schon furchtbaren Achselschweißgeruch verhundertfachen. Doch Florence duftet blumig. »Entschuldigen Sie vielmals, Ileana, aber könnten wir bitte weitergehen? Ich muss unbedingt noch die Gegend um die Scytha untersuchen, bevor sie erwacht und irgendwo im Wald verschwindet. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um die Forschungsgelder aufzutreiben.«

Ich zögere. Ist es eine gute Idee, jetzt zur Scytha zu gehen? Außerdem zieht mich alles zum Vogelköpfigen, und ohne nachzudenken, berühre ich das Steinstück um meinen Hals. Doch dann sehe ich die erwartungsvollen Blicke der anderen und gebe nach.

»Natürlich«, erwidere ich ebenso höflich und winke meine Touris voran.

Und Taron? Steckt mir wortlos seine eigene Wasserflasche in die Halterung des Rucksacks. Ebenso wortlos bedanke ich mich mit einem Nicken und einem Lächeln.

Sorgfältig führe ich meine Schützlinge um das Fallenwesen herum, das wirklich tückisch ist.

»Man sieht es kaum, weil es die gleiche Farbe hat wie Sand und Felsen, doch wenn es erwacht, dann schließt es sich um ahnungslose Touristen wie eine Muschel, erstickt und verdaut sie«, erkläre ich. »Das hat in den ersten Zyklen, als die Ewigen noch kaum erforscht waren, viele Opfer gefordert.«

Taron geht ziemlich nah an das Fallenwesen heran, um einen guten Blick darauf zu bekommen. Seine Füße berühren es fast – bei dem Anblick durchläuft mich ein Schauer. »Vorsichtig!« Ich packe den Lockenkopf am Ärmel. »Sag mal, hast du keine Angst?«

»Angst ist überflüssig«, sagt er.

»Ist sie nicht. Sie ist eine Warnung und sorgt dafür, dass du hellwach bist.«

Er nickt und blickt in die Ferne. »Vielleicht ist sie nur für mich gerade überflüssig. Ich fühle mich wach, obwohl ich letzte Nacht kaum geschlafen habe.«

Hat überhaupt irgendjemand geschlafen auf Calliste?

Während ich die Gruppe weiterführe, spüre ich, wie ich mich verkrampfe. Weil wir nämlich jetzt zur Scytha kommen, der gefährlichsten Ewigen auf Calliste. »Bleibt hinter den Absperrungen!«, wiederhole ich immer wieder, weil meine Gäste neugierig vorandrängen. Für alle Fälle hake ich den Ankush von meinem Gürtel und halte ihn bereit.

Fünf mit Metallspeeren, Pfeffersprühern und Knüppeln bewaffnete Wachen, darunter die schwarz gekleidete Kommandantin unserer Stadtwache, sind um die Echse herum postiert. Die erscheint auf den ersten Blick gar nicht so bedrohlich und ragt kaum höher auf, als ich groß bin. Im ersten Moment sieht man nur den großen, kahlen Knubbelkopf mit der kurzen Schnauze. Ihre vier Beine, die gerade in Ruhestellung unter ihr zusammengefaltet und im versteinerten Zustand kaum zu sehen sind, sollen spindeldürr sein. Doch angeblich kann sie so gut springen wie ein Grashüpfer – nur leider einer mit messerscharfen Zähnen.

»Diese Augen … zweimal so groß wie ein Essteller.« Alfonso ist beeindruckt.

»Ganz klar ein Nachtjäger«, stellt die Forscherin aus Britannien fest, während sie mit präzisen, konzentrierten Bewegungen ihre Messungen vornimmt. »Lauert sie oder jagt sie aktiv?«

»Sie jagt aktiv – meistens nachts.« Ich muss lauter sprechen, als ich möchte, weil hier inzwischen ganz schön viel los ist. »Tagsüber sind ihre Augen ein Nachteil, weil sie helles Licht hasst.« So wie meine Fledermaus, die ich selbst aufgezogen habe und die das tollste Haustier ist, das es gibt, wenn die eigene Mutter leider allergisch gegen Tierhaare ist. »Falls sie zufällig erwacht, wenn wir hier sind … nicht wegrennen! Das weckt nur ihren Jagdinstinkt.«

»Tötet sie jedes Mal Leute?«, fragt Yeshi, der so wie die anderen unterschrieben hat, dass er diese Führung auf eigene Gefahr bucht und er niemanden verklagen kann, wenn ihm etwas passiert.

Ich atme tief durch und muss plötzlich an Rheo denken. Seine Großmutter mütterlicherseits ist während des letzten Zyklus von diesem Wesen gerissen worden. Aber das kann ihn nicht sehr belastet haben, er hat sie nie kennengelernt. Rheo ist nur ein halbes Jahr älter als ich, er war noch ein Säugling beim letzten Erwachen.

»Nein, im Zyklus 14 vor achtundsechzig Jahren haben die Steinlöwin und die Scytha sich duelliert und daher nicht auf die Touristen geachtet«, erzähle ich. »Das war ein sehr friedliches Erwachen, weil auch das Geierküken die ganze Zeit geschlafen hat.«

Das ist genau der Moment, in dem ich bemerke, dass die steinerne Haut der Scytha anders wirkt als sonst. Ein Adrenalinstoß durchfährt mich. Zehntausend Mal habe ich diesen Steinkopf schon berührt, die riesigen Augenhöhlen betastet. Ich weiß genau, wie rau der hellbraune Stein sich anfühlt. Aber jetzt verändert er sich gerade, scheint glatter zu werden. Noch während ich hinschaue, wird er dunkler und fleckiger.

Wird zu Reptilienhaut.

Die Augen der Scytha bekommen einen feuchten Glanz und sie scheint zu wachsen, als sie ihre Beine streckt. Fast gleichzeitig sehe ich grüne Raketen in den Himmel schießen, erst eine, zwei, dann sind es mehrere gleichzeitig.

Oh mein Gott, das Erwachen hat begonnen.

Messerscharf

Die fünf Wachen haben sofort begriffen, was passiert. Sie wenden sich der Scytha zu, warten ab, halten ihre Waffen bereit. »Zurück!«, herrscht einer von ihnen – ein Nachbar von uns, der als Stadtwache arbeitet – die Touristen an.

Mathilde, unsere Stadtkommandantin, die in ihrem schwarzen Kleid mit Messgeräten an der Korsage, ihrem Zylinder und den Lederstiefeln wie immer eindrucksvoll aussieht, versucht, den Scheinwerfer zu aktivieren, und flucht, anscheinend gibt es damit Probleme.

Ich stelle mich vor meine Gäste. Breite die Arme aus, gehe rückwärts, dränge meine Gruppe nach hinten. Mein Herz holpert in meiner Brust. Es ist so weit, es ist so weit, es passiert wirklich!, pocht es in mir. Aber wir sind ausgerechnet hier! Vielleicht hätte ich die Scytha auslassen sollen auf dieser Führung, auch wenn sie sie unbedingt sehen wollten. Das habe ich jetzt davon, jetzt muss ich alles tun, damit diesen Leuten nichts geschieht.

»Sigurds Rache«, flüstert die Thordar, während sie die Scytha betrachtet, allerdings klingt sie eher neugierig als erschrocken. Sie zückt ein Messer mit Ledergriff, das bisher unter ihrer Tunika verborgen war. He, Moment mal, es ist für Touristen verboten, Waffen zu tragen!

»Keine Sorge, ich beschütze uns!« Rasch lehnt Alfonso seine Kamera gegen einen Felsen und zieht eine Pistole unter seinem Jackett hervor. Ich bin fassungslos – noch einer meiner Gäste ist die ganze Zeit über bewaffnet herumgelaufen? Nervös zische ich ihm zu, das Ding wieder einzustecken.

»Auf gar keinen Fall, wir werden sie brauchen gegen dieses Monster«, versichert mir Alfonso, obwohl auch er unterschrieben hat, dass er meinen Anweisungen Folge leisten wird. Er beginnt, die Pistole umständlich zu laden, was zum Glück ewig dauern wird, weil er dafür Schießpulver in den Lauf füllen und eine Kugel hineinstopfen muss.

Die Scytha ist inzwischen vollständig erwacht, ich sehe es an ihrer grün-schwarz gefleckten Haut. Das grelle Licht des frühen Nachmittags gefällt ihr nicht, ihre Riesenaugen sind nur Schlitze, während sie sich sprungbereit duckt. Ihr großer Kopf pendelt drohend hin und her, während sie versucht, uns alle im Blick zu behalten. Mit halb geöffneter Schnauze, in der ich schwarze Zähne sehe, funkelt sie uns an und stößt ein Geräusch aus, das fast zu tief ist, als dass ich es hören kann. Ein Grollen wie fernes Gewitter.

Etwa fünfundzwanzig Touristen sind in der Nähe, eben haben sie noch aufgeregt gemurmelt, doch nun herrscht Stille.

Dann springt die Scytha einen der Wächter, unseren Nachbarn Jacques, an und reißt ihn zu Boden. Oh, verdammt! Doch schon haben sich drei Wachen auf das Wesen gestürzt, schlagen mit Knüppeln auf es ein, versuchen, den Mann freizubekommen. Schreie erklingen, ein paar Touristen rennen weg, zum Glück nicht meine. Vor Angst haben sie alle Warnungen vergessen. Mein Körper ist völlig verkrampft. Doch zum Glück achtet die Scytha nicht auf die Leute, weil sie zu beschäftigt ist.

Meine Beine sind weich wie Butter, ich könnte wahrscheinlich nicht mal rennen, wenn ich wollte. Ich mag Jacques, er hat mir als Kind immer mal wieder ein Gläschen Honig mit Pinienkernen zugesteckt, und wenn er die alten Lieder singt, dann hört jeder ihm wie verzaubert zu. Seine beiden Kinder sind erst fünf und sieben.

Genervt von den Knüppelhieben, schüttelt sich die Scytha – und sie ist stark. Zwei der Männer, die mit ihr gekämpft haben, werden rücklings zu Boden geschleudert und reißen dabei die Absperrungen mit sich. Taron, der neben mir steht, murmelt einen Fluch und geht noch ein paar Schritte rückwärts.

Unser Nachbar, der blutend am Boden liegt, stöhnt und versucht wegzukriechen. Als wäre er ein Spielzeug, zieht die Scytha ihn zurück. Sie hat Krallen an den Vorderbeinen, die sie wie Werkzeuge benutzt. Ein paar der Touristen haben entsetzt die Hände vor den Mund geschlagen, aber sie schauen trotzdem hin.

»Halt durch, Jacques!«, ruft ihm eine Fremdenführerin zu und jagt eine rote Leuchtkugel hoch, das ist während des Erwachens das Signal dafür, dass ein Unglück geschehen ist.

Alfonso versucht weiterhin, seine Pistole zu laden. Ich überlege, ob ich sie ihm aus der Hand schlagen soll. Aber schnelle Bewegungen sind keine gute Idee, wenn die Scytha dich gerade fixiert.

Einen Steinwurf von uns entfernt, greifen Stadtkommandantin Mathilde und ihre Leute zum zweiten Mal an, diesmal mit Pfeffersprühern. Mit dem Erfolg, dass die Scytha keucht, sich die Schnauze an einem Grasbüschel abwischt … und wieder attackiert. Sie schnappt nach dem Arm der Kommandantin, aber die weicht schnell genug zurück und das Wesen folgt ihr nicht.

»Worauf warten die? Warum setzen sie die Speere nicht ein?«, fragt Freyja Thordar empört.

»Weil …«, beginne ich, doch Alfonso unterbricht mich. »Lass ihn los oder ich schieße«, warnt er das Wesen und zielt mit der nun geladenen Waffe. Entsetzen zeichnet sich auf den Gesichtern unserer Wachleute ab.

»Was soll das? Stecken Sie das Ding weg«, zischt die Stadtkommandantin, doch Alfonso achtet nicht auf sie.

Versteht die Scytha ihn? Weiß sie, was eine Pistole ist? Anscheinend schon, die Scytha zögert. Stößt wieder dieses Grollen aus. Kommt aber gleichzeitig in unsere Richtung.

Mein Mund ist trocken. »Nicht schießen! Zur Seite, geht zur Seite! Und bleibt hinter mir!«, flüstere ich Alfonso, Taron und meinen anderen Gästen zu. Meine Mutter, die noch deutlich mehr kann, als in einem Laden Picknickkörbe zu verkaufen, unterrichtet mich seit Jahren im waffenlosen Kampf. Außerdem weiß ich zumindest theoretisch alles, was im Umgang mit den Ewigen wichtig ist.

»Warum zur Seite?«, flüstert Florence. Ihre Wissbegierde ist lobenswert, aber jetzt könnte ich gerade darauf verzichten.

»Wir müssen ihr einen Fluchtweg lassen«, gebe ich ebenso leise zurück, weil Geschrei die Scytha provoziert. Und im Moment wirkt sie schon gereizt genug. In manchen Zyklen rennt und springt sie sofort los und taucht in den Wald ein, der ihre eigentliche Heimat ist.

Schweigend bewegt sich meine Gruppe, um den Weg freizugeben. Auch auf der anderen Seite scheuchen unsere Wächter die Touristen zurück, damit sie eine Gasse frei lassen. Hat die Scytha vor zu fliehen oder will sie erst mal ihren Hunger stillen? In ihren riesigen Augen lese ich Gier. Aber tote Beute will sie nicht, in den vergangenen Jahrhunderten haben schon viele Inselbewohner versucht, ihr Fleischbrocken hinzuwerfen.

Die Scytha wittert, dann neigt sie ihren Riesenkopf wieder Jacques zu, der auf dem Boden liegt und sich mit enormer Selbstbeherrschung tot stellt. Grimmig heben die anderen Wächter ihre Speere …

… und in diesem Moment schießt Alfonso. »Nein!«, schreie ich im gleichen Moment, in dem der Schuss aufpeitscht und eine Rauchwolke um seine Pistole herumwallt. An einem Felsen neben dem Wesen splittert ein Stück ab.

Immerhin, die Scytha erschreckt sich. Sie springt vier Meter senkrecht in die Höhe, ihre Beine sind wie Sprungfedern. Dann stürzt sie auf uns zu.

Doch Mathilde ist bereit dafür. Sie und ein Kollege, der normalerweise als Fischhändler arbeitet, kreuzen ihre Speere vor uns, während die anderen beiden ihre Knüppel schwingen, um sie zurückzutreiben.

»Zers!«, entfährt es mir und ich hebe den Ankush, bereit, um das Leben meiner Gäste zu kämpfen und um mein eigenes.

Freyja Thordar stößt einen Kampfschrei aus, wirft sich nach vorne und rammt ihr Messer in die Schulter der Scytha. Gelbes Blut suppt hervor. Das Wesen schnappt nach ihr, doch Freyja tänzelt zurück. Ein heftiger Windstoß fegt hoch, schleudert der Echse Sand ins Gesicht.

Inzwischen haben die Wächter – endlich! – den Scheinwerfer aktivieren können. Blendend helles Licht überflutet den Ort, an dem die Echse alle 17 Jahre erwacht.

Die Scytha hat vorerst genug. Sie lässt ihre Beute im Stich, beachtet nicht mal mehr die Thordar. Mit einem gewaltigen Satz springt sie über mich und Yeshi hinweg, dann rast sie davon. Auf den Pinienwald zu, auf Schatten und Stille.

Während aufgeregtes Stimmengewirr ertönt, setze ich meinen Rucksack ab, krame mit zitternden Fingern das Erste-Hilfe-Paket hervor und laufe auf Jacques zu.

»Alles gut, es geht schon«, ächzt er, obwohl offensichtlich nicht alles gut ist, er hat klaffende Wunden am Oberarm und quer über der Brust.

Während ein Fremdenführer-Kollege und ich ihn verarzten, ist Mathilde Camondo – die übrigens Marcells Tante ist – damit beschäftigt, meinen Gast aus Isslar anzuschreien. »Wussten Sie nicht, dass die Scytha auf keinen Fall verletzt werden darf?« Sie deutet wütend auf ihren Speer, der eine stumpfe Spitze hat. »Jetzt haben wir hier einen Tag und eine Nacht lang ein noch gefährlicheres, weil verwundetes Raubtier! Die Wunde wird in zwei Tagen nicht heilen, das heißt, auch unsere Kinder, Enkel und Urenkel sind in Lebensgefahr wegen Ihrer idiotischen …«

»Wo liegt das Problem? Dieses Biest ist deutlich kleiner als die Eisdrachen, die es bei mir daheim gibt«, höre ich Freyja ungerührt sagen.

»Sparen Sie sich Ihre blöden Vergleiche! Hat Ihnen das niemand gesagt, dass die Ewigen nicht verletzt werden dürfen?«, wütet Mathilde weiter und schreitet mit ihren schicken, hohen Lederstiefeln umher. »Wer ist Ihr Fremdenführer?«

Ich kann nicht anders. Während ich eine Kompresse auf Jacques’ Wunde drücke und Mullbinden darum wickle, beobachte ich die beiden aus dem Augenwinkel. Gerade wischt sich Freyja das Messer an der Leggins sauber. Was wird sie antworten?

Ja stimmt, ich hätte es meinen Leuten noch mal extra einschärfen müssen, aber ich dachte, sie hätten die verdammten Acht Regeln gelesen, bevor sie sie unterschrieben haben!

Freyja Thordar zögert nur kurz. »Ileana hat so was erwähnt«, sagt sie. »Aber es ist möglich, dass ich in diesem Moment abgelenkt war durch die unbegreiflichen Wunder dieser Insel und nicht richtig hingehört habe.«

Puh. Nett, dass sie mich nicht verraten hat. Und dass wir alle noch leben.

Zwei Wächter bringen eine Trage, um Jacques zurück in den Ort zu transportieren. Freyja und Alfonso werden beide nur verwarnt wegen ihrer Waffen und müssen sie abgeben. Anscheinend ist Mathilde gnädig gestimmt, weil es trotz des gefährlichen Zwischenfalls keine Toten gegeben hat. Beim letzten Erwachen ist ihr damaliger Lebensgefährte von diesem Wesen verletzt worden.

Wir sind alle ein bisschen zittrig, aber Taron fragt: »Was ist, machen wir weiter mit der Führung?«, und die anderen nicken. Auf einmal bin ich wieder unglaublich aufgeregt. Das Erwachen hat begonnen und ich muss rausbekommen, wieso es überhaupt geschieht. Es ist mein großer Traum, den Ewigen zu helfen – naiv, ich weiß.

Weil die Scytha aus Gründen, die wir nicht kennen, die Küste meidet und dort die besten Aussichtspunkte sind, winke ich meiner Gruppe und wir hasten über den Pfad nach Westen. Alfonsohat sich das Stativ mitsamt Kamera über die Schulter gelegt. Florence hält ihr Riechrohr bereit.