8,99 €

Mehr erfahren.

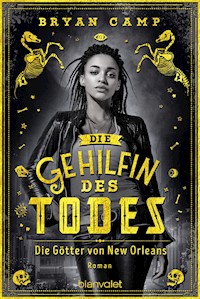

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Halbmondstadt

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Im wahren New Orleans gibt es erschreckendere Dinge als den Tod – der zweite Band der Reihe um die düstere Stadt der Götter und Zauberer!

Renaissance Raines, Führerin der Seelen kürzlich Verstorbener durch die Sieben Pforten der Unterwelt, hat ihr Bestes getan, um die Aufmerksamkeit der Götter und Sterblichen gleichermaßen zu vermeiden. Doch als es einem kleinen Jungen namens Ramses gelingt, seinem vorhergesagten Tod zu entkommen, findet sich Renaissance im Zentrum einer götterverdächtigen Verschwörung, die sich in New Orleans entfaltet. Jemand hat Ramses geholfen, seinem vorbestimmten Ende zu entkommen – jemand, der bereit ist, alles zu riskieren, um ein kleines Stückchen Macht für sich selbst zu stehlen.

Lesen Sie auch Band 1 »Der Straßenmagier – Die Götter von New Orleans«, voller Magie und schauriger Intrigen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 707

Sammlungen

Ähnliche

Buch

Im wahren New Orleans gibt es erschreckendere Dinge als den Tod – der zweite Band der Reihe um die düstere Stadt der Götter und Zauberer!

Renaissance Raines, Führerin der Seelen kürzlich Verstorbener durch die Sieben Pforten der Unterwelt, hat ihr Bestes getan, um die Aufmerksamkeit der Götter und Sterblichen gleichermaßen zu vermeiden. Doch als es einem kleinen Jungen namens Ramses gelingt, seinem vorhergesagten Tod zu entkommen, findet sich Renaissance im Zentrum einer götterverdächtigen Verschwörung wieder, die sich in New Orleans entfaltet. Jemand hat Ramses geholfen, seinem vorbestimmten Ende zu entkommen – jemand, der bereit ist, alles zu riskieren, um ein kleines Stückchen Macht für sich selbst zu stehlen.

Lesen Sie auch Band 1 »Der Straßenmagier – Die Götter von New Orleans«, voller Magie und schauriger Intrigen!

Besuchen Sie uns auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet

BRYAN CAMP

DIE GEHILFIN DES TODES

Die Götter von New Orleans

Roman

Ins Deutsche übertragen von Wolfgang Thon

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Gather the Fortunes« bei John Joseph Adams/Houghton Mifflin Harcourt, New York 2019.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright der Originalausgabe © 2019 by Bryan Camp

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Angela Kuepper

Umschlaggestaltung und -illustration: © Max Meinzold, www.meinzold.de unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com

LO · Herstellung: sam

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

ISBN: 978-3-6412-6047-7V001

www.blanvalet.de

Für Harold H., Gwen S., Michael, Richard und Betty B.,Richard C., Bruce I., Mary R., Judy O. undall die anderen, die diese Reise vor uns gemacht haben

TEIL EINS

DIESE WELT

KAPITEL EINS

Wenn der Tod kommt, hat er die Sense des Schnitters geschultert, und seine skelettartige Gestalt wird von einem weiten schwarzen Mantel verhüllt. Sie hingegen steigt vom Himmel herab, rittlings auf einem prächtigen Pferd, die blutbefleckte Rüstung funkelt im Licht des Sonnenuntergangs auf dem Schlachtfeld, während sie einen gefallenen Krieger zum ewigen Festmahl trägt. Er wiederum geht voraus zur Waage der Gerechtigkeit, die menschlichen Arme einladend ausgebreitet, während sein gieriger Blick abwägend und hungrig über seine Schakalschnauze schweift. Und sie wartet – entweder abscheulich hässlich oder unsagbar schön, je nachdem, wie man sein Leben gelebt hat – auf der anderen Seite einer Brücke, die ein Regenbogen sein mag oder die Milchstraße oder beides, eine Brücke, die entweder tückisch und schmal ist wie ein einzelnes Brett oder breit, stabil und sicher, je nachdem, was man verdient hat. Es gibt Spatzen und Eulen, Delfine und Bienen, Hunde und Raben und Flattermänner. Es sind die vertrauten Gesichter von Vorfahren, die zuvor gegangen sind, leuchtende Wesen, unmöglich zu beschreiben: Sie sind die willkürlichen Zündungen der Synapsen, wenn der Funke des Lebens erlischt. Er ist ein Moment, den alle erleben müssen. Sie ist eine Gestalt, die sowohl gefürchtet als auch angenommen werden muss. Und beide sind das Konzept, das alle anderen beherrscht; eine Konstante, wie Entropie, wie Lichtgeschwindigkeit. Der Tod ist sowohl Ende als auch Übergang. Gleichzeitig ein Hinübergehen und ein Wegweiser auf dieser Reise, die für jedes Individuum einzigartig und doch für alle gleich ist. Der Tod ist in der Lage, all dies und mehr zu sein – alles auf einmal, ohne Konflikt oder Widerspruch, denn der Tod ist das Ende aller Konflikte, steht jenseits jeglicher Widersprüche. Er ist sowohl nichts als auch alles.

Nur eines ist der Tod nie gewesen – einsam.

Einer dieser vielen Widersprüche, eine junge Frau namens Renaissance Raines, wartete in einer Spelunke namens Pal’s auf ebendiesen Tod, während sie mit dem Daumennagel das Etikett einer lauwarmen, zur Hälfte geleerten Flasche Abita abkratzte, unbemerkt, nüchtern und gelangweilt. Sie saß auf einem der hochlehnigen Drehstühle an der langen Bar, die den größten Teil des Hauptraums einnahm, und blickte auf den indirekt beleuchteten Altar aus Schnapsflaschen unter ein paar Flachbildfernsehern und Kreidetafeln mit speziellen Getränkeangeboten. An der Wand hinter ihr reihten sich mehrere kleine Tische für zwei Personen. Jetzt, am frühen Nachmittag, waren sie noch frei, aber das würde nicht mehr lange so bleiben. Die hellblauen Wände ragten hoch auf bis zur orangefarbenen Decke, die von Lampen erhellt wurde, die sich nach unten hin verjüngten und Renai an Kreisel erinnerten. Das Leben in der Bar brandete um sie herum auf – das elektronische Klimpern der digitalen Jukebox in der Ecke, das schrille, zu laute Lachen der Handvoll meist weißer Collegekids, die im hinteren Teil Airhockey spielten, die freundlichen, gedämpften Gespräche eines Quartetts Einheimischer, ein älteres schwarzes Paar, eine weiße Frau mit einem zitternden Hündchen und ein Mann mittleren Alters, ein Ureinwohner, der seinen Bauch gegen die Bar quetschte. Zigarettenrauch waberte in der Luft, die Deckenventilatoren über ihr surrten leise – und obwohl sie atmete und Blut in ihren Adern pulsierte, wirkte sie in alldem wie ein Geist. Sie sprach mit niemandem, teilte kein kameradschaftliches Schweigen, schickte keine Nachricht, um sich nach dem Verbleib von jemandem zu erkundigen, versuchte nicht, den Blick eines Fremden aufzufangen. Falls jemand Renai lange genug ansah, um sie wirklich wahrzunehmen, hätte er sich gefragt, ob sie alt genug war, um schon Bier zu trinken. Mit ihrer dunkelbraunen, jugendlich straffen Haut, die weder Lach- noch Zornesfalten aufwies, den vollen Wangen, in denen sich Grübchen bildeten, wenn sie lächelte, dem kinnlangen Haar, das sie normalerweise offen trug, nur heute nicht, wo sie es zu beiden Seiten ihres Kopfes zu je einem Knoten zusammengefasst hatte, und mit ihrer schlanken sportlichen Figur, die sich in der viel zu großen, schweren Lederjacke verlor, welche sie trotz der Hitze angezogen hatte. Einer Hitze, die selbst jetzt, Ende Oktober, noch nicht nachgelassen hatte. Aber sie wusste, dass niemand sie wahrnehmen würde.

Die meisten Leute schienen sie zurzeit überhaupt nicht zu bemerken. Sie war nicht kontrolliert worden, als sie hereingekommen war, und niemand hatte sie aufgehalten, als sie hinter den Tresen getreten war und sich ein Bier aus dem Kühlschrank genommen hatte. Stellte sie die Flasche auf dem Tresen ab, nahm der Barkeeper sie und warf sie in den Glascontainer. Wechselte sie den Stuhl und setzte sich neben die Einheimischen oder drängte sich zwischen sie, redeten sie weiter, als ob sie nicht da wäre, solange sie sie nicht berührte. Unterbrach sie die Leute, tippte jemandem auf die Schulter, zertrümmerte einen Fernseher mit einem Glas oder kreischte aus Leibeskräften, sahen die Gäste sie kurz an und warfen ihr den verwirrten Blick eines gerade wachgerüttelten Menschen zu. Verstummte sie jedoch oder nahm die Hand weg, wandten sie sich wieder ihrer ursprünglichen Beschäftigung zu, vielleicht verunsichert, aber bereits dabei, Renai zu vergessen.

Das Leben war einfach nicht mehr dasselbe seit ihrer Auferstehung.

Die Details ihres vorzeitigen Endes und ihrer ungewöhnlichen Rückkehr waren für sie immer noch frustrierend verschwommen, obwohl sie etliche Jahre Zeit gehabt hatte, sich zu erinnern. Aber sie konnte nur eine Reihe von unzusammenhängenden, lebhaften und schwer zu glaubenden Erinnerungsblitzen heraufbeschwören, die sie zusammenzufügen versuchte. Ein Moment der Gewalt in einem vertrauten Raum. Eine schwierige Reise durch einen Ort, der irgendwie sowohl New Orleans als auch ein anderer war. Eine unheimliche schwarze Straßenbahn, die es in der Welt der Lebenden nicht gab. Der Moment der Entscheidung – aber ohne genauere Einzelheiten, die sie vor einem Paar riesiger leerer Stühle getroffen hatte: die Throne, die den Tod verkörperten. Ein Wiederauftauchen in einer Betongruft mit einer anderen Stimme in ihrem Kopf: der eines Straßenmagiers namens Jude. Sein Körper, der kopfüber an einem Baum im Audubon Park hing. Eine rote Tür, die sie mit Furcht erfüllte. Nichts davon ergab einen Sinn, der für sie logisch klang.

Sicher wusste sie nur, dass sie eines späten Abends im August 2011 gestorben und an irgendeinem Septembermorgen in einem fremden Bett aufgewacht war, mit dem Gefühl, dass in der Zwischenzeit etliche Tage vergangen sein mussten, als hätte sie sich durch eine schwere Krankheit gekämpft, deren Fieber gerade nachließ. In den darauffolgenden Tagen, Wochen, Monaten und Jahren hatte sie entdeckt, dass ihre neue Existenz gewisse Konsequenzen mit sich brachte – zum Beispiel diese von ihr so empfundene Aura des Desinteresses, die Momentaufnahmen ihrer Erlebnisse in der Unterwelt, die sich in ihr Gedächtnis eingebrannt hatten, und eine seltsame, tiefe Distanz zur Welt um sie herum. Sie war noch nicht lange tot gewesen, nicht einmal eine Woche, aber das genügte, um alles zu zerstören, was sie gewesen war. Familie und Freunde hatten sie beerdigt. Urkunden waren unterzeichnet worden. Man hatte um sie getrauert. Und dann, noch bevor sie die Chance gehabt hatte, in ihre Welt zurückzukehren, hatte die sich weiterbewegt.

Sie war ins Leben zurückgeholt worden, nur nicht in ihr eigenes.

Renai nahm ein paar Schlucke Bier, als ob ihre Gedanken einen schlechten Geschmack in ihrem Mund hinterlassen hätten. Sie verzog angesichts des lauwarmen Biers das Gesicht und spielte mit dem Gedanken, sich ein kaltes zu holen. Aber eigentlich wollte sie Wärme. Kaffee, Tee, brennendes Benzin; irgendetwas, das die Kälte linderte, die seit ihrer Auferstehung tief in ihrem Inneren saß.

»Wenigstens hat sie so etwas wie Gerechtigkeit bekommen«, sagte der Ureinwohner. Er hatte einen Akzent, den Renai nicht einordnen konnte, der aber verriet, dass er nicht von hier war. »Zu wenig und zu spät, aber besser als nichts.«

Einen Moment lang glaubte Renai, er spreche von ihr, aber das konnte natürlich nicht sein. Er wusste ja nicht einmal, dass sie im Raum war. Sie hatte das Gespräch der Leute am Rande mitgehört, während sie gegrübelt hatte, deshalb wurde ihr schnell klar, dass sie immer noch über die junge Frau sprachen, die vor ein paar Jahren in ebendieser Bar ermordet und deren Mörder gerade verurteilt worden war. Die gefühlsduselige Diskussion bewegte sich zu den letzten Worten des ermordeten Mädchens, und Renai drehte sich mit ihrem Hocker von ihnen weg. Sie brauchte nicht mitzuhören, um zu wissen, was sie sagen würden. Die letzten Worte, die über die Lippen der meisten Menschen kamen, waren entweder eine Bitte um mehr Zeit oder eine Frage, auf die sie niemals eine Antwort bekommen würden.

Beides hatte Renai in den letzten fünf Jahren oft gehört.

Sie wollte gerade Geld für das Bier auf den Tresen legen – sie hatte keine Angst, erwischt zu werden, aber ihre Mama hatte schließlich keine Diebin großgezogen – und sich auf den Weg quer durch die Stadt machen, als die Tür zur Herrentoilette aufschwang und einer der Collegetypen herausstürmte. »Pah!«, rief er seinen Freunden zu. »Den Scheiß müsst ihr euch ansehen! Da sind überall obszöne Siebzigerjahre-Sprüche an den Wänden!«

»Warte nur, bis deine Süße Burt im Damenklo sieht«, murmelte Renai, die an das Poster des nackten Burt Reynolds auf dem Bärenfell denken musste, das über dem Waschbecken in der Damentoilette hing.

Wie als Antwort auf ihr Gemurmel hörte Renai ein glucksendes Lachen von dem Mann hinter der Bar. Sie blickte in die Richtung des Geräuschs und sah einen braunhäutigen älteren Mann, der, vorsichtig ausgedrückt, unvorteilhaft aussah. Er hatte eine große knollige Nase, die ganz den Eindruck erweckte, als wäre sie mehrfach gebrochen worden, und sonderbare Ohren, die zu breit, zu lang und seltsam flach an der Spitze waren. Seine Augen waren entweder zu klein für sein Gesicht oder wurden von der Kombination aus Nase und Ohren einfach verdrängt. Er trug ein dunkelblaues Button-down-Arbeitshemd, auf dessen Brusttasche mit Goldfaden der Name Seth eingestickt war. Geschickt wischte er mit einem Lappen das Innere eines Pintglases aus, als hätte er jahrelange Übung darin.

Zu ihrer Überraschung schien er sie tatsächlich zu sehen, denn er grinste sie an. »Dahastdurecht.« Es klang wie ein einziges Wort. Er sprach, als wäre er in New Orleans geboren worden. »Mr. Reynolds hat im Laufe der Jahre mehr als eine Dame dazu bewegt, die Wahl ihres Begleiters zu hinterfragen.« Er stellte das Glas ab und stützte die Hände auf die Theke, beugte sich näher zu ihr und sprach leise und verschwörerisch weiter. »Aber ein hübsches junges Ding wie du könnte ihn vielleicht überreden, von der Mauer zu hüpfen und dir einen Drink zu spendieren.«

Renai wollte antworten, zögerte jedoch. Er wirkte irgendwie sonderbar. Unecht. Nicht Schnapp-dir-dein-Zeug-und-renn-weg-sonderbar, aber dennoch veranlasste er sie, ihre Worte mit Bedacht zu wählen. Vielleicht fühlte sie dieses alarmierende Kribbeln ja nur, weil er sie überhaupt bemerkt hatte, dennoch war sie beunruhigt. Möglicherweise hatte er ein hochempfindliches Gehör. Der Tod hatte dafür gesorgt, dass sie sehr unauffällig war, aber sie war nicht völlig unsichtbar. Es waren auch nicht seine ekligen Worte, obwohl dumme Anmachsprüche von Barkeepern immer unangenehm waren. Ebenso wie die tätowierten Muster auf seinen straffen Unterarmen, deren Schlichtheit auf Gefängnistattoos verwies. Nein. Renai ließ den Blick über seine Arme bis zum Tresen schweifen. Es waren seine Hände, die sie aus der Fassung gebracht hatten.

Seth’ Hände waren dreckig.

Er hatte Schmutzränder unter den viel zu langen Nägeln, und irgendeine rote Substanz verkrustete seine Nagelhaut und die Hautfalten seiner Knöchel. Renais Herz verkrampfte sich bei diesem Anblick, und sie stellte sich vor, wie Seth bis zu den Handgelenken in einer Blutlache wühlte – aber nein, getrocknetes Blut hatte doch einen dunkleren, bräunlicheren Farbton als die Substanz, die Seth’ Hände befleckte. Das war Erde: dicker roter Lehm. Ihre Vorstellungskraft beschwor ein Horrorfilm-Szenario herauf, in dem Seth sich in die Erde grub.

Oder aus einem Grab heraus.

Ihre Fantasien und seine Fähigkeit, sie überhaupt zu sehen, ließen sie vermuten, dass Seth mehr war, als er schien. »Was bist du?«, fragte sie. Das war keine sonderlich höfliche Frage in der Welt der Mythen und Götter, in die sie wiederauferstanden war, aber sie hatte keine Zeit für Spielchen. Außerdem hätte er sie nicht »Ding« nennen sollen.

»Wie du hier lesen kannst«, er tippte mit einem spitzen Fingernagel auf den eingestickten Namen an seinem Hemd, »nennt man mich Seth.«

Sie zog überheblich eine Braue hoch. »Pah, ich kann lesen, aber du hast wohl Probleme mit deinem Gehör.« Sie legte ein wenig Ninth Ward in ihre Stimme, da sie wusste, dass die Leute dazu neigten, jemanden mit einem bestimmten Dialekt zu unterschätzen. »Sprachwechsel« nannte das Internet es. »Den Narren spielen«, hätte ihre Mutter missbilligend gezischt. »Wir wissen beide, dass du mit diesen dreckigen Händen kein Barkeeper bist, und da uns hier drin niemand reden sieht, bist du wohl auch kein Mensch. Also was dann? Ein Psychopomp? Ein Zombie? Jiang Shi? Bist du aus eigenem Antrieb hier, oder haben die Throne dich geschickt?«

Seth lächelte. Er hatte viele unregelmäßige Zähne, und jeder Anschein von Menschlichkeit fiel jetzt von ihm ab. Er hatte nicht die Reißzähne eines Vampirs oder die obszöne Zunge eines Ghouls oder den fauligen Atem eines Wendigos, ja, sein Lächeln wirkte nicht einmal bedrohlich. Aber in seinem gerissenen und zugleich beiläufigen Selbstbewusstsein erkannte Renai die Art von Wissen und Macht, über die kein Sterblicher verfügen konnte.

»Du«, sagte er, »bist genau die Person, die ich erwartet habe.« Auch seine Stimme hatte sich nun verändert, der lang gezogene Akzent eines Einheimischen wich der klaren akzentfreien Sprache von jemandem, der so gebildet war, dass sämtliche regionalen Merkmale aus seiner Artikulation verschwunden waren.

Da siehst du, was passiert, wenn du einen Aufreißer blöd anredest, dachte sie.

Seth griff in die Brusttasche seines Arbeitshemds und zog einen langen dünnen Papierstreifen heraus, der eng zusammengerollt war, als hätte er in einem kleinen Zylinder gesteckt. Er legte ihn auf die Theke neben ihre Bierflasche, hielt ihn aber mit einem schmutzigen Finger fest. »Ich möchte dich um eine Gefälligkeit bitten.«

Als er das Wort »Gefälligkeit« betonte, hielt sie unwillkürlich den Atem an. In dieser neuen Realität, in der sie sich wiedergefunden hatte, in der Mythen die Straßen von New Orleans bevölkerten und Magie möglich war, hatte Renai gelernt, dass Dinge wie Reichtum und Macht wenig mit der Anhäufung von materiellen Besitztümern oder dem Horten von Geld zu tun hatten, sondern viel mehr mit dem Willen – oder der Fähigkeit – , die Welt zu manipulieren. Eine Gefälligkeit gegen eine andere einzutauschen, war die Währung dieses Reiches. Und dass er wie selbstverständlich davon ausging, dass sie wollte, was er im Gegenzug anzubieten hatte, sagte ihr, dass sie es nicht mit einem bedauernswerten Untoten zu tun hatte, der gerade eben genug Magie zusammengekratzt hatte, um dem Griff des Todes zu widerstehen. Nein, sie hatte das Gefühl, dass Seth von göttlicher Gunst sprach.

Denn wie auch immer er sich nannte, Renai war sich ziemlich sicher, dass dieser hässliche, schmuddelige Barkeeper ein Gott war.

Sie nagte an ihrer Unterlippe, bis es ihr selbst auffiel und sie sich zwang, damit aufzuhören. »Ich bin ganz Ohr«, sagte sie.

»Darauf steht der Name von jemand, an dessen Wohlergehen mir sehr viel liegt«, sagte Seth. »Jemand, der bald in deine Zuständigkeit fallen wird.«

»Ich habe nicht die Befugnis …«

Seth unterbrach sie, bevor sie den Satz beenden konnte, indem er die Augen schloss und den Kopf schüttelte. Dann senkte er langsam besagten Kopf und presste die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen. Sie konnte die Geste nicht genau genug deuten, um sagen zu können, ob er über ihre voreilige Schlussfolgerung enttäuscht oder vielmehr beleidigt war, weil sie ihm ins Wort gefallen war. Aber sie erkannte, dass sie irgendwie einen Fehltritt begangen hatte, und das ließ sie für den Moment verstummen.

Als er die Augen wieder öffnete, wiesen sie die schmalen, horizontal geschlitzten Pupillen einer Ziege auf.

»Würde ich annehmen, dass du deine Pflicht vernachlässigst, um dich persönlich zu bereichern, hätte ich dich nicht angesprochen. Ich bitte dich nur, die Situation sorgfältig abzuwägen und dein Bestes zu tun, damit man sich gut um ihn kümmert. Mehr nicht.«

Renai setzte an zu schlucken, aber ihr Mund war plötzlich trocken. Sie steckte in einer Zwickmühle; Seth’ kryptischer Vorschlag weckte ihren Argwohn, aber gleichzeitig war sie nicht bereit, einem Gott etwas abzuschlagen, schon gar nicht einem, der sich die Mühe gemacht hatte, sie zu finden. Und außerdem flüsterte ihr eine kleine, kaum zu verleugnende Stimme zu, dass es verdammt verlockend wäre, wenn ein echter Deus ex Machina ihr etwas schuldig wäre. Es gab ungefähr ein Dutzend Fragen, die ihr im Kopf herumschwirrten, aber lediglich zwei waren wirklich wichtig. Sie hatte nur den Mut, eine zu stellen.

»Warum ich?«

Seth runzelte die Stirn, als wäre die Antwort offensichtlich. »Weil du, Renai – wenn ich dich Renai nennen darf –, unter all deinen Kollegen eine einzigartige Sichtweise hast.« Er hatte ihren Spitznamen richtig ausgesprochen, wie »Renée«. Also hatte er vermutlich gehört, wie jemand ihn erwähnt hatte, und ihn nicht einfach irgendwo gelesen. Die meisten Leute sprachen das »ai« in ihrem Namen zweisilbig aus. Sie fragte sich, wer ihm wohl ihren Namen genannt und was er sonst noch gesagt hatte.

»Du hast dir die Fähigkeit bewahrt«, fuhr er fort, »Befehle infrage zu stellen. Du bist noch in der Lage, Mitgefühl zu empfinden. Einfach ausgedrückt, ich spreche mit dir, weil von allen anderen, die ich hätte fragen können, nur du noch am Leben bist.«

Oh, dachte Renai. Als du sagtest, ich wäre genau die Person, die du erwartet hast, meintest du also, ich wäre der kleine Fehler des Todes. Verärgerung stieg in ihr auf, und sie stellte die Frage, die sie eigentlich nicht stellen wollte.

»Und wenn ich nach sorgfältiger Prüfung meiner Optionen eine Entscheidung treffe, die dir nicht gefällt?«

Seth’ Miene verfinsterte sich, aber er nickte, als ob er auf diese Frage gewartet hatte. »Dann hast du mir keine Gefälligkeit erwiesen, und ich schulde dir keine Gegenleistung. Ich könnte dir ein kleines Unterpfand meiner Dankbarkeit für deine Zeit geben, falls ich den Eindruck habe, dass deine Überlegungen aufrichtig waren, aber ich versichere dir, dass ich keinen Groll gegen dich hegen würde. Mir ist klar, dass du bestimmten Verpflichtungen gehorchen musst.«

Ich frage mich, wie klein das Unterpfand ist, über das wir hier reden, dachte sie, und dann hörte sie die Stimme ihrer Großmutter: In jeder Mausefalle gibt es Käse umsonst, aber ich habe noch nie eine Maus gesehen, die glücklich darüber gewesen wäre, ihn gefunden zu haben. Sie sah auf seine Hand hinunter, als ob sie den Namen durch das Papier hindurch lesen könnte, als ob es eine Rolle spielte, wenn sie es könnte. Seth hatte die fünf Punkte eines Quinkunx auf die weiche Haut seiner Daumenwurzel tätowiert: vier bläuliche Nadelstiche in einem Quadrat, ein fünfter in der Mitte. Auch ein Knast-Tattoo, wobei der Punkt in der Mitte den von vier Mauern umgebenen Gefangenen symbolisierte. Waren die Tätowierungen Teil der Maske, die Seth trug, um seine wahre Gestalt zu verschleiern, oder sagten sie etwas Tiefgründigeres über ihn aus? Sie hatte keine Ahnung und war sich auch nicht sicher, was sie für schlimmer hielt. Aber welche Wahl hatte sie schon?

Als sie die Hand nach seiner ausstreckte, spannte sich jeder Muskel in ihrem Bauch an, aber sie nahm ihm den Zettel trotzdem aus der schmutzigen Hand. Er zwang sie, ihn unter seinem Finger hervorzuziehen, wobei er gerade so viel Druck ausübte, dass das Papier zerreißen würde, wenn sie zu schnell zog. »Das ist kein Ja«, antwortete sie, »und auch kein Nein. Ich sage nur, ich ziehe es in Betracht.«

Der hässliche Gott lächelte, herzlich, fröhlich und aufrichtig. »Ausgezeichnet! Ich bin sicher, wenn du siehst …« Er unterbrach sich und hob abwehrend die Hand. »Nein, ich habe mein Sprüchlein schon aufgesagt. Du musst entscheiden.«

Ihr Telefon trillerte, und das Display leuchtete auf der Bar auf, wo sie es hatte liegen lassen. Es war der Alarm, der ihr sagte, dass es für sie Zeit war zu gehen. Als sie aufblickte, war Seth verschwunden. Das Papier lag in ihrer Hand. Sie rollte den Zettel auf: Ramses St. Cyr. Der Name löste etwas in ihrem Hinterkopf aus, als sollte sie ihn wiedererkennen. Sie schaltete den Timer aus, schob ihr Telefon und den Zettel in ihre Jackentasche und beschloss, dieses ganze Gespräch unter »Zeug, worum man sich später kümmern muss« abzulegen.

Der Tod wartete schließlich auf niemanden.

Dafür wartete draußen ihr edles Ross auf dem Bordstein, schwarz, glänzend und kraftvoll. Mord und Wiederauferstehung hatten Renai so ziemlich alles genommen, aber manchmal nahmen die Götter mit der einen Hand, während sie mit der anderen gaben. Die Throne jedenfalls taten das; sie hatten ihr die Lederjacke gegeben, die weit mehr war als das einfache Kleidungsstück, das sie zu sein schien. Nachdem ihr klar geworden war, dass Busse an ihr vorbeifuhren, wenn sie allein an der Haltestelle stand, hatten sie ihr auch ein Fortbewegungsmittel geschenkt. Es war kein »Ross« im wörtlichen Sinne. Obgleich Renai nicht wahrgenommen wurde, wäre es wahrscheinlich schon aufgefallen, wenn da ein Pferd durch die Stadt galoppiert wäre. Also war das Geschenk der Throne in Form eines Motorrads gekommen: eine Honda Valkyrie. Anders als ein echtes Motorrad erwachte diese Maschine rumpelnd zum Leben, sobald Renai ihr Bein über den Sitz schwang, schien immer genau zu wissen, wohin sie fahren wollte, sobald sie den Lenker berührte, und ihr ging auch nie das Benzin aus. Renai nannte sie Kyrie. Sie wusste nicht, wie intelligent Kyrie war oder ob sie tatsächlich einen eigenen Namen hatte oder warum sich das Motorrad so klar nach einer »Sie« anfühlte. Sie wollte außerdem nicht darüber nachdenken, welche Art von Treibstoff ein Motorrad aus der Unterwelt antrieb.

Als Kyrie mit einem Gebrüll, das man nur als gierig bezeichnen konnte, von Pal’s wegbrauste, wurde Renai klar, dass es derzeit etliches gab, worüber sie lieber nicht nachdachte. Über ihr altes Leben oder ihre Pflichten in diesem neuen. Über die Toten, die Throne und die anderen Götter, denen sie – wenn auch nur kurz – begegnet war. Über die Veränderungen, die sie seit ihrer Wiederauferstehung durchgemacht hatte. Sie hatte sich angewöhnt, all das in dem kalten Brunnen tief in ihr zu versenken, weit genug von ihrer Gegenwart entfernt. Jetzt dachte sie kaum noch an irgendetwas und ließ einfach einen Tag in den nächsten übergehen. Jahre waren so vergangen, in denen sie fast nichts Neues über die Welt gelernt hatte, in der sie sich befand, sondern nur tat, was man ihr sagte. Sie befolgte die Regeln, die man ihr auferlegt hatte.

Unter dem nachmittäglichen Himmel legte sie sich in die Kurve, als Kyrie von der Orleans Avenue auf die Broad abbog und den grün wuchernden Baldachin der Lebenseichen für ein breites Stück Asphalt zurückließ. Sie klopfte abwesend auf ihre Jackentasche und vergewisserte sich, dass sie den Zettel, den Seth ihr gegeben hatte, noch hatte.

Seth hatte eine ganz andere Person beschrieben als die, die Renai im Spiegel sah. Er schien zu glauben, dass sie zu Trotz fähig sei, obwohl sie sich nicht einmal die Mühe machte, etwas zu hinterfragen. Aber war es wirklich Apathie, die ihr Handeln diktierte? Oder Angst?

Kyries Reifen rumpelten über die Straßenbahnschienen, die die Canal Street hinunterführten, und vertrieben Renais Gedanken. Das Geräusch verriet ihr, dass sie fast am Ziel war, also war es an der Zeit, ihr Pokerface aufzusetzen. Sie öffnete eine kleine, ungünstig platzierte Tasche an der Vorderseite ihrer Jacke, die sie für gewöhnlich nie benutzte, schob die Papierrolle hinein und zog den Reißverschluss wieder zu. Sie wollte den Zettel nicht verlieren, und der Gedanke, er könnte nicht sicher verwahrt sein, hatte sie gestört.

Sie tat ihr Bestes, um sämtliche Zweifel und auch die Fragen aus ihrem Kopf zu vertreiben, alle bis auf die nach ihrem wahren Zweck auf dieser Welt. Ein paar Minuten später fuhr Kyrie an der Kreuzung Tulane und Broad vorbei, wendete und holperte auf den Bürgersteig der Gravier Street, gegenüber von einem hässlichen, gedrungenen Schlackenklotz, wo der Motor grummelnd zum Stillstand kam. Renai drückte die Fingerspitzen an die Lippen und klopfte dann damit auf Kyries Chassis, während sie ihr Bein hinunterschwang. Das Metall fühlte sich kalt an, obwohl sie in der späten Oktoberwärme mit Vollgas gefahren war. Was sie in dem Gebäude erwartete, war ein weiterer Gedanke, dem sie lieber auswich, eine Aufgabe, die sie abstrakt betrachten wollte, bis sie es nicht länger konnte. Die Hände in den Jackentaschen zu Fäusten geballt, zwang Renai sich, auf die andere Straßenseite zu blicken.

In seiner Nüchternheit hätte das Gebäude, über das sie nicht nachdenken wollte, ein billig gestalteter Bürokomplex oder ein Parkhaus sein können, wären da nicht die winzigen Fenster und die Stacheldrahtspiralen über dem Zaun gewesen. Aber als sie sich einen zweiten Blick erlaubte, entsprach die Ästhetik des Bauwerks genau dem, was es war.

Kyrie hatte sie zum Orleans Parish Prison gebracht, und Renai war hierhergekommen, um einem Mann das Leben zu nehmen.

KAPITEL ZWEI

Eine halbe Stunde später marschierte Renai auf dem Bürgersteig gegenüber dem Gefängnis auf und ab, gelangweilt und genervt, und begann sich zu fragen, ob sie sich in der Zeit geirrt hatte. In ihren Earbuds sang Destiny’s Child davon, dass sie Sturm und Regen überstanden hätten, Überlebende seien. Da die Toten nicht wirklich auf SMS reagierten, war Musik so ziemlich der einzige Nutzen, den sie aus ihrem Telefon zog, so smart es auch sein mochte. Sie hatte jede Menge Nummern einprogrammiert, als sie es bekommen hatte – die vom Krankenhaus, in dem ihre Mutter arbeitete, die ihres Cousins in Houston, die von dem Haus in Uptown, das sie immer noch als ihr Zuhause betrachtete – , aber nachdem sie ihre Mutter einmal fast angerufen hätte, hatte sie alle gelöscht. Sie war sich immer noch nicht sicher, ob sie den Anrufknopf wirklich aus Versehen gedrückt hatte oder ob es ein unterbewusster Wunsch gewesen war. Das hastige Beenden des Telefonats war ihr noch schwerer gefallen, als zum ersten Mal ein Leben zu nehmen. Sie wusste nicht, ob sie es über sich bringen würde, der Versuchung zu widerstehen, noch einmal die Stimme ihrer Mutter zu hören.

Der Gedanke, ein Leben nehmen zu müssen, richtete ihre Aufmerksamkeit auf das Gebäude auf der anderen Straßenseite, bevor sie sich wieder auf den unerwartet glatten Bürgersteig unter ihren Sneakers konzentrierte. Sie marschierte weiter auf und ab. Ein Streifenwagen des New Orleans Police Departments fuhr an den Bordstein heran, so nah, dass sie das Vibrieren des Motors spürte. Renai lächelte unwillkürlich nervös und unterwürfig, dann ärgerte sie sich über ihre überflüssige Reaktion. Natürlich würde der weiße Polizist hinter dem Steuer sie genauso wenig bemerken wie die Leute im Pal’s, weil sie so gut wie unsichtbar war. Tatsächlich, er studierte den Computerbildschirm am Beifahrersitz, als ob sie gar nicht da wäre. Sie hätte nie gedacht, dass sie sich von dem Misstrauen, das ihre Hautfarbe bei anderen auslöste, jemals befreien könnte. Doch jetzt, wo es verschwunden war, fand sie es merkwürdig nervtötend. Sie war sich ziemlich sicher, dass es ein französisches Wort für das Gefühl gab, in einem fremden Land zu sein.

Mädchen, hörte Renai ihre Mutter sagen, du konntest schon immer Schatten an einem sonnigen Tag finden. Offenbar musste sie ihre Mutter gar nicht anrufen, um mit ihr sprechen zu können.

Gerade als »Survivor« endete und Lorde sang, sie hätte noch nie einen echten Diamanten gesehen, sank ein Rabe vom Himmel – umrahmt von den leuchtend roten Buchstaben des Falstaff-Turms – und landete mit einem kleinen Hüpfer auf der Blaulichtschiene des Polizeiwagens. Wurde auch Zeit! Renai schaltete die Musik aus und zerrte ihre Ohrstöpsel heraus.

»Du bist aber früh dran.« Der Rabe legte den Kopf schief. »Hast du noch ein heißes Date?«

Renai hob eine Braue. »Ich bin nicht früh, sondern du kommst mal wieder auf den letzten Drücker, Salvatore.« Und da war wieder die Stimme von Renais Mutter mit dem Ja-ich-habe-gerade-deinen-vollständigen-Namen-gesagt-Ton.

Der Vogel senkte den Kopf und hob den Schnabel, eine Geste, die auf Renai wirkte, als würde jemand die Augen verdrehen. »Das läuft bei mir noch unter pünktlich, Renaissance.« Der Rabe sprach mit einem Akzent, der irgendwo zwischen dem alten New Orleans und einem Brooklyn-Gangster aus dem Fernsehen lag. Ein Akzent aus Chalmette – einem dieser Orte am Rand von New Orleans, der kein richtiges Viertel und noch keine eigene Stadt war. Nicht weit von der Bywater-Gegend entfernt, aus der Renais große Familie stammte. Sal und Renai waren beide Psychopomps, Führer, die die Toten ihrer gerechten Belohnung zuführten.

Hier jedoch endete die Ähnlichkeit zwischen ihnen auch schon. Sal war, wie jeder andere Psychopomp, den Renai getroffen hatte, ein Geist, der in einen physischen Körper gestopft worden war. Insofern hatte er mehr mit ihrem Motorrad gemein als mit ihr. Renai hingegen war ein lebender, atmender Mensch und hatte nach ihrer Wiederauferstehung die Rolle einer Psychopomp übernommen. Was Sal definierte, war für sie bloß ein Titel. Soweit sie wusste, war sie die Einzige ihrer Art. Manche würden sagen, das machte sie einzigartig. Andere nannten es einen Makel.

»Außerdem«, fuhr Sal fort, »ist es ja nicht so, als würde er irgendwohin gehen.« Er putzte sich unter dem Flügel und knabberte an einer Feder. »Jedenfalls nicht allein.«

Renai seufzte und streckte den Arm einladend aus, damit der Rabe sich darauf niederließ. Federn raschelten, und dann gruben sich Krallen in ihre Schulter. Sal wog erheblich mehr, als er angesichts seiner Größe auf die Waage bringen sollte. Sie wusste nicht, ob er einst eine menschliche Seele gewesen war, die jetzt die Gestalt eines Raben hatte, oder eine Tierseele, die die menschliche Sprache erlernt hatte – oder ob er etwas noch Seltsameres war. Aber er hatte ihr alles beigebracht, was sie über das Dasein eines Psychopomps wusste, und war in diesem seltsamen neuen Leben ihr engster Freund. Also war es ihr ziemlich gleichgültig, was genau er war, solange er nur auftauchte.

»Hast du den Namen?« Sal senkte seine Stimme nicht, obwohl sein Schnabel sich direkt neben ihrem Ohr befand.

»Miguel Flores«, sagte Renai. »17 : 12 Uhr.« Sie wusste noch mehr: seinen genauen Aufenthaltsort im Gefängnis, die Umstände seines Todes und all die anderen Details, die sie brauchte, um ihn zu finden. Alles, was Sal zu benötigen schien, war ein Name.

Er zeigte mit einem Flügel auf das Gefängnis. »Dann lass es uns erledigen, Raines.«

Der Polizist stellte den Motor ab und stieg aus dem Streifenwagen, wobei er in das Mikro an seiner Schulter sprach. Obwohl Renai ihm ausweichen musste, als er an ihr vorbei und die Treppe zum NOPD-Bürogebäude hinaufging, schenkte er weder ihr noch Sal einen Blick. Normalerweise konnte sich Renai, wenn sie ihre Toten einsammelte, auf ihre persönliche Aura des Desinteresses verlassen, um sich unbemerkt zu bewegen. Sie hatte in Krankenhauszimmern neben trauernden Angehörigen gestanden, in Schlafzimmern neben schlafenden Ehepartnern, in Pflegeheimen neben Hospizschwestern und an Straßenrändern neben Sanitätern, so unbemerkt wie zuvor im Pal’s. In ein Gefängnis zu gehen, erforderte allerdings etwas mehr Aufwand.

Sie setzte die Jersey-Kapuze ihrer Jacke auf und sprach das Wort, das die Throne sie gelehrt hatten, als sie ihr die Jacke schenkten. Es war eine schwer verständliche Abfolge zischender Silben und bedeutete vieles auf einmal: ungesehen, ungehört, unerkannt, unberührt. Renai nannte es »das Geisterwort«. Sie gebrauchte es nur sehr ungern.

Sobald der Zauber wirkte, verschwand alle Farbe aus ihrem Blickfeld und verwandelte sich in verschiedene Schattierungen eines dunklen schattenhaften Violett. Ihre Haut kam ihr plötzlich zu eng vor, war extrem empfindlich, und sie fühlte sich, als hätte sie eine Molly-Pille geschluckt, nur ohne die Euphorie. Die Luft um sie herum kühlte ab und wurde eiskalt, als ob der leere Brunnen in ihr die Wärme aus ihrer Umgebung saugte. Ein Wimmern regte sich am Rand der Hörschwelle, wie ein Tinnitus oder das Rauschen uralter Computermonitore in ihrer Grundschule. Die Stromleitungen über ihr leuchteten wie Glühbirnen, knisternd und knackend wie offenes Feuer. Sals pechschwarze Federn wurden weiß wie Knochen.

Renai knirschte mit den Zähnen angesichts dieser Attacke auf ihre Sinne und überquerte rasch die Straße und den kleinen, nahezu leeren Besucherparkplatz bis zum Zaun. Sie stopfte die Hände tief in die Jackentaschen, damit Sal nicht sah, dass sie sie zu Fäusten geballt hatte, und senkte den Kopf, damit die Kapuze ihr Blinzeln verbarg, als sie durch den Maschendraht trat.

Einmal, bei einer Mutprobe, hatte Renai ihre Zungenspitze an die Pole einer Neun-Volt-Batterie gelegt. Der Schmerz war kurz, stark und betäubend gewesen. Die Magie der Jacke, die durch das Geisterwort aktiviert worden war, erlaubte es ihr, sich durch physische Objekte wie durch Nebel zu bewegen, aber es fühlte sich an, als bestünde die ganze Welt aus Batterien, und sie wäre eine Zunge. Der Zaun hinterließ stechende schraffierte Linien auf ihrem Körper. Bei Mauern und Türen war es noch schlimmer. Sie zwang sich zu atmen und bewegte sich weiter.

Als sie das Gefängnis betrat, überwältigte sie für einen kurzen Moment der Gestank nach antiseptischen Reinigungsmitteln und Körperausdünstungen und vertrieb den Schmerz des Durchschreitens der Außenwand. Sie gewöhnte sich jedoch bald an den Geruch, und der Schmerz rückte wieder in den Vordergrund ihrer Aufmerksamkeit. Zum Glück übertönte das dumpfe Dröhnen von Hunderten von Menschen, die redeten und stampften und stritten und alberten, das eindringliche Wimmern, das ihre Ohren plagte. Mit Signalen seiner Krallen und der Schnabelspitze führte der Rabe sie weiter. Jeder Mensch, den sie sah – weiß, schwarz oder braun, Wächter oder Gefangener, Teenager oder Älterer –, glühte von dem Feuer, dem Leben, das in ihm brannte. Renai wusste aus Erfahrung, dass sie Abstand halten musste, und tat alles, was sie konnte, um sicherzustellen, dass sie niemanden auch nur leicht berührte.

Sie folgte Sals Richtungsanweisungen durch zwei Betonwände, eine Treppe hinauf und durch so viele Sicherheitstüren aus Stahl, dass sie sie nicht mehr zählen konnte. Der Schmerz, den es ihr bereitete, all die feste Materie zu durchdringen, verstärkte sich, bis Renai keuchte und ihr Tränen aus den Augen liefen. Sal ließ sich nicht anmerken, ob er sich unwohl fühlte. Liegt das daran, dass er ein Todesgeist ist und ich noch lebe, fragte sie sich, oder dass ich das erst seit fünf Jahren mache und er älter ist als der Staub in Gottes Garten?

Zwei Häftlinge, ein jüngerer Schwarzer mit hochgesteckten gelockten Haaren und ein älterer Weißer mit einem fliehenden Kinn, das ihm das Aussehen einer Schildkröte verlieh, standen mitten im Flur neben ein paar Reinigungswagen. Einer war für den Müll und der andere zum Wischen der Böden gedacht. Sie standen zu dicht beieinander, als dass Renai sich an ihnen hätte vorbeidrängen können, ohne einen zu berühren. Sie blieb stehen, nagte mit den Zähnen an ihrer Unterlippe und kämpfte gegen den Drang an, aus dem Fenster zu springen oder den Bann zu brechen und sich zu offenbaren. Sie würde alles tun, das Geisterwort nicht erneut sagen zu müssen.

»Hattest du nicht auch mal Dreads?«, erkundigte sich Sal.

»Was?« Das Wort kam ihr über die Lippen, bevor sie begriff, was er meinte. Sie hatte Schmerzen und war verwirrt.

Sal richtete den Schnabel auf die beiden Hausmeister. »Wie er da. Versteh mich nicht falsch, mir gefällt dein Haar, so wie es ist. Es steht dir. Ich bin nur bisher nicht dazu gekommen zu fragen, warum du die Dreads abgeschnitten hast.«

Renai fragte sich, ob er gegen die Wand klatschen würde, wenn sie ihn dagegen warf, oder ob er sie einfach durchdringen würde. »Hältst du das hier wirklich für einen geeigneten Zeitpunkt, mich nach meiner Frisur zu fragen?«

»Sie können uns ja nicht hören«, erwiderte Sal. »Ich wollte nur höfliche Konversation betreiben, das ist alles.«

Von wegen! Du willst mich ablenken, damit ich ruhig bleibe, dachte Renai. Er war süß, auf eine dumme, unsensible Art. »New Orleans ist verwaltungstechnisch gesehen eine Stadt, aber eigentlich ist es eine Kleinstadt«, sagte sie. »Ich dachte mir, dass ich bestimmt irgendwann auf jemanden treffen würde, der Renaissance Raines gekannt hat. Und vor allem auf jemanden, der wüsste, dass ich tot sein sollte. Deshalb hielt ich es für besser, wenn ich nicht wie sie aussehe, sondern wie jemand anders.« Das stimmte zwar, war aber auch eine Lüge. Sie hatte sich die Locken selbst abgeschnitten und sich mit dem unordentlichen, wirren Durcheinander auf ihrem Kopf abgefunden, bis sie selbst mit ihrem Haar zurechtkäme. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, zu einem anderen Friseur zu gehen als zu dem, bei dem sie schon ihr ganzes Leben lang gewesen war. Nicht, dass Sal das jemals erfahren musste.

Er schnaubte spöttisch. »Die Leute müssten dich erst mal bemerken, bevor sie dich wiedererkennen können.«

Sie erlaubte sich ein Grinsen. »Du bist wirklich gut darin, Informationen weiterzugeben, die ich längst kenne, Vogel. Wo warst du mit diesen Perlen der Weisheit, als ich frisch zurückgekommen bin?« Sie zuckte mit der Schulter, auf der Sal hockte, und gab ihm einen spielerischen Stups. Bevor sie ihn weiter necken konnte, beendeten die Männer ihr Gespräch und gingen in entgegengesetzte Richtungen davon. Renai trat mit dem Rücken gegen die Flurwand – und teilweise durch sie hindurch – , um den Weißen vorbeizulassen. Es fühlte sich an, als würde sie von einer Horde beißender Feuerameisen überfallen werden. Sie konnte wirklich nicht mehr viel davon ertragen.

»Fast geschafft«, sagte Sal, als sie sich wieder in Bewegung setzte.

»Also, mein Haar haben wir durch, was kommt als Nächstes? Meine Freundin, mein Liebesleben?«

»Hast du denn überhaupt eines, über das zu tratschen sich lohnt?« Er deutete mit dem Schnabel auf eine Linkskurve am Ende des Flurs.

»Ich habe nicht mal genug, um darüber zu fantasieren.«

»Zu schade«, sagte Sal. »Ich habe wirklich erwartet, du würdest bei unserem alten Kumpel Jude landen.«

Bei dem Gedanken an Jude Dubuisson zog sich Renais Magen angenehm zusammen, und etwas von der Kälte in ihrem Innern verschwand. Egal, wie verschwommen ihre Erinnerungen an ihre Zeit auf der anderen Seite waren, sie hatte nicht vergessen, wie gut dieser Mann aussah. Sie lachte und schüttelte den Kopf. »Als ob daraus etwas hätte werden können. Hast du jemals einen Betrüger getroffen, den du mit nach Hause nehmen könntest …«

Sie brach ab, als sie den überfüllten Raum durch das verstärkte Plexiglasfenster der nächsten Tür sah. Ein Gemeinschaftsraum, zwei Stockwerke hoch, mit einer Reihe von Zellen an der Rückwand, einer Handvoll runder Tische und Stühlen, die am Boden festgeschraubt waren, sowie einer Treppe, die zu einem Absatz und einer weiteren Zellenreihe hinaufführte. Fernseher hingen hoch oben an der Wand, außerhalb der Reichweite, und brummten und knisterten in einem Licht, das für Renais vom Geisterwort berührte Augen schmerzhaft grell war. Die eisenbeschlagenen Türen der Zellen standen offen, denn ihre Insassen hielten sich im Gemeinschaftsraum auf. Sie saßen auf den Tischen, die Füße auf den Sitzen, lehnten mit verschränkten Armen an den Zellentüren, gingen auf und ab oder standen in kleinen Gruppen zusammen, starrten auf die Fernseher oder redeten oder beides. Ein sanftes, wohliges Leuchten ging von einer der Zellen im oberen Stockwerk aus: Miguel Flores. »Ich kann das nicht«, sagte sie, und erst als Sal ihr mit einem Schnalzen widersprach, wurde ihr bewusst, dass sie ihren Gedanken laut ausgesprochen hatte.

»Sicher kannst du das«, sagte er. »Seine Zeit ist gekommen.«

»Nicht das.« Sie deutete mit der Hand auf die Männer, die sich zwischen ihr und der Treppe befanden. »Wie soll ich da unbemerkt hochkommen? Wir haben nicht alle Flügel, Sal.«

»Ich vertraue dir. Beeil dich einfach. Es ist gleich so weit.« Und damit stieß er sich von ihrer Schulter ab und schwang sich mit ein paar Flügelschlägen zum Geländer im zweiten Stock hinauf.

So viel zum Thema süß, dachte Renai. Sie holte tief Luft und checkte das Gelände, versuchte sich zu konzentrieren, trotz des Klingelns in ihren Ohren und der Magie, die sich prickelnd auf ihrer Haut ausbreitete. Sie hoffte, einen Weg zu finden, auf dem sie niemanden berühren musste. Es sollte eigentlich nicht so schwer sein, einen Raum zu durchqueren. Unter normalen Umständen gingen einem die Leute aus dem Weg, selbst wenn sie nicht wirklich aufpassten. Es hatte Renai mehr als ein paar gequetschte Zehen gekostet, bevor sie gelernt hatte, dass diese Regel für sie nicht mehr galt. Und unter dem Einfluss des Geisterwortes war es noch schlimmer.

Viel schlimmer.

Renai stieß ein angewidertes Schnauben aus. »Zum Teufel damit«, sagte sie. Sie ließ die Knöchel knacken, schüttelte Arme und Beine aus. »Denk nicht darüber nach, Mädchen, beweg dich einfach.« Sie rannte auf die Tür zu, sprang mit einem Schmerzensschrei hindurch – und bewegte sich weiter. Im Gegensatz zu allem anderen waren lebende Menschen für sie, wenn sie unter dem Schleier des Geisterwortes stand, nicht kalt, sondern heiß wie Feuer. Die Luft im Gemeinschaftsraum traf sie wie der Gluthauch eines Ofens. Sie schaffte es ohne Probleme, um die Gruppe herumzutanzen, die dem Eingang am nächsten war, aber das brachte sie zu dicht an einen älteren schwarzen Mann, der einer Handvoll Insassen eine Geschichte erzählte, wobei er mit den Händen herumfuchtelte, während er seiner Erzählung Details hinzufügte. Sie tat ihr Bestes, drehte sich zur Seite und zog den Bauch ein, aber seine Hand strich über ihre Haut. Wärme erfüllte sie, begann in ihrem Innersten und raste durch ihre Adern wie ein Schuss Alkohol. Das war das Schlimmste daran; es fühlte sich großartig an.

Der ältere Mann erzitterte sichtlich und grinste dann. »Wow«, sagte er zu seinen Zuhörern. »Da ist wohl gerade jemand über mein Grab spaziert.«

Das ist näher an der Wahrheit, als du denkst, dachte Renai.

Als sie nach ein paar weiteren zaghaften Schritten gegen einen anderen Häftling prallte und der Kontakt sie mit Hitze überflutete, gab sie es auf und rannte los. Sie stürmte wie ein Luftzug durch die Menge der ahnungslosen Männer und raubte ihnen mit jeder Berührung Minuten oder Stunden oder Tage ihrer Lebensspanne. Ein paar Sekunden später erreichte sie die Treppe voller Energie und gleichzeitig mit einem flauen Gefühl im Magen. Sal wollte etwas sagen, als sie oben an der Treppe ankam, hielt aber den Schnabel, als er ihren Seitenblick auffing. Mit gesenktem Kopf hüpfte er vom Geländer zurück auf ihre Schulter. Renai folgte dem Leuchten zu Miguels Zelle und bereitete sich auf das vor, was als Nächstes kam.

Miguel Flores lag auf einer dünnen an der Wand verschraubten Pritsche und atmete flach und kaum hörbar. Er lag im Sterben.

Miguel war ein kleiner, kompakt gebauter junger Mann mit hellbrauner Haut und dichtem schweißnassem schwarzen Haar. Er drückte eine Wolldecke an seine Brust, Tätowierungen überzogen seine Arme, sowohl die glatten, zierlichen Linien professioneller Tattoos als auch die gröberen, einfacheren Muster von Gefängnistinte. In der Koje über ihm lag niemand. »Unser Mann hat ein Privatzimmer«, stellte Sal fest, als sie eintraten. »Ein Glücksfall, richtig?«

Renai runzelte die Stirn. »Niemand sollte allein sterben, Sal.«

»Ich meine nur, du musst dir keine Sorgen machen, dass du hier drin noch jemanden anrempelst, das ist alles.« Er hüpfte von ihrer Schulter auf die obere Koje, wobei er unwillkürlich krächzte wie ein alter Mann, der stöhnt, wenn er zu schnell aufsteht. »Außerdem ist er nicht allein. Wir sind hier.«

Wie die anderen Männer strahlte auch Miguel Hitze aus, aber sein Feuer brannte schwach, seine Lebensspanne war nur mehr schwelende Glut. Dafür strahlte er wie ein Leuchtfeuer für jeden, der Augen dafür hatte, dass er nicht mehr lange auf dieser Welt sein würde. Renai beugte sich zu ihm hinunter und lächelte, falls er sie trotz der Magie der Jacke sehen konnte. Sterbende waren manchmal dazu in der Lage. Er flüsterte etwas, das sie nicht ganz verstehen konnte, etwas auf Spanisch vielleicht, und dann: »Katrina.« Merkwürdigerweise grinste er ein wenig, als er es sagte.

»Nein«, sagte sie, »das ist schon Jahre her. Dieser Moment ist nur dir vorbehalten.« Sie hasste es, wie ihre Stimme in ihren eigenen Ohren klang, rau und kalt. Aber sie musste in diesem Moment so sein. Wenn sie sich Sorgen machte und Gefühle zuließ, war sie nicht in der Lage zu tun, was getan werden musste.

Miguels Augen weiteten sich vor Angst, und trotz des Asthmas, das seine Lungen mit Schleim füllte und ihm den Atem raubte, schaffte er es, genug Luft zu holen, um vier Worte auf Englisch auszusprechen. »Ich will nicht«, keuchte er, »sterben.«

Renai versuchte, teilnahmslos zu bleiben, aber ihre Mundwinkel verzogen sich leicht. »Das will niemand«, sagte sie, »und doch tut es jeder.« Dann griff sie in sein Inneres und riss ihm die Seele heraus.

KAPITEL DREI

Oft sind es Felder der ungezähmten Natur: Aaru, das friedliche Land des Schilfs und der reichen Jagd, das als Seele des Nils gilt; Elysium, das stets sonnendurchflutete Tal der unendlichen Glückseligkeit, und Asphodel, die hübsche Wiese der unerbittlichen Banalität; Fólkvangr, wo die gefallenen, von Freya auserwählten Krieger inmitten ihrer Steinschiffe feiern, kämpfen und auf Ragnarök warten. Und manchmal sind es Gärten: Eden und Firdaws und Fiddler’s Green und der Obstgarten, in dem die Pfirsiche des Jadekaisers gedeihen. Es ist ein euphorischer Tunnel aus Licht, der durch Hyperaktivität des Gehirns aufgrund von Blutverlust entsteht. Es sind die Länder auf und über dem Berg Meru, wo die Tugendhaften auf ihre nächste Chance warten, Moksha zu erlangen. Es ist die Insel Magh Meall, das Sommerland, das Haus des Liedes. Der Himmel. Das Paradies. Ein Ort der Belohnung für ein rechtschaffenes Leben.

Es ist nicht das Ende, das uns alle erwartet.

Eine der ersten irrigen Vorstellungen über die Menschheit und das Leben, die Renai aufgeben musste, nachdem sie die Rolle der Psychopomp übernommen hatte, war die Idee, dass die menschliche Seele ein einzelnes Objekt sei. Seit sie als Kind Zeichentrickfilme gesehen hatte, war ihr beigebracht worden, dass, wenn jemand starb, eine leuchtende körperlose Version dieser Person aus dem Körper aufstieg, gewöhnlich gekrönt mit einem Heiligenschein und einer Harfe in den Armen. Als sie älter geworden war, hatten Filme und Darstellungen des Himmels dieses Konzept verstärkt, bis sie zu der Überzeugung gelangt war, dass eine Seele ein wie eine Person geformtes Licht war, gefangen im Körper – so wie sie auch überzeugt davon war, dass ihre Zunge unterschiedliche Stellen für Süß und Salzig hatte oder dass Stiere die Farbe Rot hassten: Was sie glaubte, wurde nie hinterfragt, nie infrage gestellt und war völlig falsch.

Unter ihr stieß der Sterbende einen letzten erstickten Seufzer aus und wurde still. Renai hielt in ihrem Griff ein geflochtenes Band aus Licht, Quecksilber und Schatten, die Summe all dessen, was Miguel Flores einzigartig machte: seine Identität, sein Schicksal von seiner Geburt bis zu diesem Moment, seine Fähigkeit, die Welt um ihn herum zu beeinflussen. Ein ganzes Menschenleben – in ihren Händen.

Und es war ihre Aufgabe, es zu zerlegen.

Während sie sich daranmachte, die Seele zu entflechten, erinnerte sie sich, wie Sal es ihr beigebracht hatte. Seine Worte erklangen so klar in ihrem Gedächtnis, dass sie zu ihm aufblicken musste, um sich zu vergewissern, dass er seine Anweisungen nicht noch einmal wiederholte.

Du beginnst, sagte Sal, mit dem wichtigsten Teil deiner Toten, ihrem Glück. Sie packte den Strang von Miguels Seele, der aus Licht bestand, zwischen Daumen und Zeigefinger und wickelte ihn von den anderen beiden ab. Der Rest des Zopfes erschlaffte in ihrer Faust, als das erste Stück herausglitt. Während es sich löste, dehnte es sich und quoll auf wie warmes Toffee. Renai sammelte es in ihrer Handfläche und rollte es zu einem Ball zusammen. Ihre Finger bewegten sich schnell und sicher in einer erschreckend genauen Nachahmung der Beine einer Spinne, die ihr Netz um ihre Beute spann. Als sie alles zu einer etwa faustgroßen Kugel gerollt hatte, legte sie es zur Seite.

Du bringst das Glück der Toten in die Unterwelt, hatte Sal viele, viele Male wiederholt, ganz gleich, was passiert. Das ist Regel Nummer eins.

Als Nächstes kam die Fähigkeit der verstorbenen Person, die Welt um sie herum zu beeinflussen. Es gab viele Namen hierfür: Ka, Geist, Medizin, Juju. Sal nannte es Stimme. Sie trennte den schattigen und den silbernen Faden voneinander, ließ den Schattenfaden in einer Spule auf Miguels Bauch fallen und sammelte das flüssige Silber seiner Stimme in einer Lache in ihren beiden Händen. Nichts von diesem Mist gelangt in die Unterwelt. Kein Tröpfchen. Das ist Regel Nummer zwei. Miguels Stimme kräuselte sich in ihren Handflächen, zog sich wie ein Quecksilbertropfen zu einer Perle zusammen und verfestigte sich unter ihrem Blick. Sie veränderte Farbe und Form, wurde zuerst eine Traube, dann ein Apfel und schließlich ein Pfirsich. Renai biss hinein, und ihr Mund füllte sich mit säuerlich-süßem Saft und einem Rausch wie von einem Adrenalinstoß. Das gleiche Gefühl von Wärme und Vitalität, das sie von den Insassen bezogen hatte, gegen die sie unten gestoßen war, erfüllte sie, als sie den Bissen hinunterschluckte. In der Vergangenheit hatte sie Sal etwas davon angeboten, aber er schüttelte immer seinen Rabenkopf und sagte, wenn er es essen sollte, hätte die Stimme eine Form angenommen, die er vertragen könnte.

Renai verschlang den Rest des Pfirsichs mit ein paar schlürfenden Bissen, so voller Energie, dass sie fast erwartete, ihre Haut würde glühen, als sie fertig war. Sie wischte sich den Mund am Ärmel ab, ein wenig verärgert über ihre eigene Gier. Die Stimme war der Teil der Seele, der einem Menschen erlaubte, Magie auszuüben, falls er die Ausbildung, den Willen oder den Glauben hatte. Erlaubte man den Toten, auch nur einen Bruchteil von dem, was sie im Leben besessen hatten, in die Unterwelt mitzunehmen, fanden sie womöglich ihren Weg zurück ins Leben. Sie legte den Pfirsichkern in Miguels Kehle, während sie gegen den Drang ankämpfte, die letzten Tautropfen von seiner rauen genarbten Oberfläche zu lecken. Ein winziger Teil der Stimme blieb immer beim Körper zurück, um diesen Funken Erinnerung und Nostalgie zu nähren, dieses Flüstern von Führung und Unterstützung, all die subtilen Wege, mit denen die Toten die Welt der Lebenden immer noch beeinflussten, lange nachdem sie gegangen waren. Als sie Sal gefragt hatte, warum sie das meiste der Stimme aßen, anstatt alles beim Körper zu lassen, hatte er geantwortet: »Es gibt zwei Arten von Scheiße, die passiert, wenn wir es nicht tun: schlechte Scheiße und hässliche Scheiße.«

Der Teil einer Person, den die meisten Menschen als Seele bezeichnen würden – ihre Identität, ihr Geist, was Sal Essenz nannte – , war das, was nach dem Tod übrig blieb. Und das führten die Psychopomps in die Unterwelt. Renai biss sich auf die Lippe und wartete. Dieser Teil verlief nicht immer so, wie sie es wollte. Manchmal waren die Toten einfach nur … tot.

Nach einem angespannten Moment erhob sich der schattenhafte Faden auf Miguels Bauch wabernd wie eine Rauchfahne. Daraus wuchsen übergroße wulstige Augen, ein Gesicht, das nur noch vage an den Mann erinnerte, der er einmal gewesen war, und lange dürre Arme, die in großen Händen endeten. Der Rest, ein Irrlicht, verkümmerte zu einer fadendünnen Ranke, die in Miguels Bauch verschwand. Renai nahm die goldene Kugel von Miguels Glück von der Pritsche, wo sie sie hingelegt hatte, und zerdrückte sie zwischen ihren Handflächen, bis sie eine flache runde Scheibe bildete. Als sie sie gegen das Licht hielt, war sie zu einer Münze geworden. Miguel würde damit seinen Weg auf die andere Seite bezahlen.

Wenn du jemals zwischen dem Glück und der Essenz wählen musst, hatte Sal gesagt, dann wähle immer das Glück. Nenn das Regel Nummer drei.

»Nicht schlecht«, sagte Sal, diesmal wirklich und nicht nur als Stimme in ihrer Erinnerung. »Noch ein paar Jahrzehnte Übung, und du bist gut genug, um deine Toten allein einzusammeln.« Sein Schnabel klaffte auf in einer rabenartigen Version eines Grinsens. »Natürlich wirst du dann mein hübsches Ich nicht mehr zu sehen bekommen.«

Renai lachte. »Jedenfalls zu hübsch fürs Gefängnis«, erwiderte sie. »Lass uns verschwinden.«

Anstatt sich dem Spießrutenlauf der Menge unter ihr zu stellen, stürzte sich Renai durch die Gefängnismauer. Nach einem scharfen stechenden Schmerz und einem rasenden Fall landete sie bis zu den Oberschenkeln im Basketballfeld unter ihr. Nach einigen weiteren schmerzhaften gereizten Minuten schaffte sie es aus dem Gefängnis und konnte endlich die Kapuze ihrer Jacke herunterziehen, was den Bann des Geisterwortes brach und sie in die Welt des natürlichen Lichts, der physischen Objekte und der Verkehrsgeräusche zurückbrachte. Vor Erleichterung stöhnte sie laut auf. Sal saß wieder auf ihrer Schulter und warf ihr einen Blick zu, sagte aber nichts.

Die Straßenlaternen über ihr erwachten flackernd zum Leben. Die Dämmerung war hereingebrochen, während sie sich einen Weg durch das Gefängnis gebahnt und ihren Toten eingesammelt hatte. Sie ging auf die Straßenseite, wo sie Kyrie geparkt hatte, die Essenz von Miguel in einer Hand und die Münze seines Glücks in der anderen. Miguel war ein wenig definierter geworden, sein Oberkörper hatte sich verfestigt, und sein Gesicht war glatter, zeigte die vollere, gesündere Version des Mannes, den sie in der Zelle gesehen hatte. Er trug jetzt ein dunkelblaues Hemd, dessen Knöpfe bis zum Hals geschlossen waren. Der Kragen war gebügelt. An der Taille verjüngte seine Gestalt sich zu einer Nebelfahne wie bei einem Zeichentrick-Dschinn. Der Nebel verdünnte sich zu einem haarfeinen Faden, der den ganzen Weg zurückreichte, den sie gekommen waren. Sie steckte Miguels Münze in eine Jackentasche, trat neben Kyrie und ermunterte Miguel, sich vor sie auf den Sattel zu setzen.

Am Anfang hatte sie in einer monotonen beruhigenden Litanei auf ihre Toten eingeredet, aus Sorge, sie wären verängstigt oder in Panik. Wie sich herausstellte, verschwendete sie damit nur ihren Atem. Sie waren immer wie Miguel, der mit ruhigem, verträumtem Gesichtsausdruck neben ihr herschwebte. Der dünne Faden verband ihn mit seinem Körper und erlaubte ihm, die Teile von sich selbst zu beanspruchen, die er behalten wollte: sein Aussehen, seine schönen Erinnerungen, seinen Sinn für Humor, falls er welchen hatte. Gleichzeitig konnte er zurücklassen, was er nicht wollte: seine ständig überbeanspruchte Lunge, sein Bedauern, die Verbrechen, die er vielleicht begangen hatte. Ohne Ausnahme hatten all ihre Toten ihre letzten Momente zurückgelassen. Wie sie festgestellt hatte, war das Schönste am Tod, dass man sich nicht an ihn erinnerte.

Sie beneidete sie um diesen Luxus.

Renai stand noch mit den Füßen auf dem Bürgersteig, während Kyrie unter ihr schlief, als alles in ihr wieder emporstieg. Eines der schwierigsten Dinge an ihrem neuen Leben war die Tatsache, dass ihr ausgerechnet diese Erinnerung geblieben war, während sie so viele andere verloren hatte. Sie hatte gerade den Voodoo-Laden ihrer Tante abgeschlossen, eine Touristenfalle im Quartier Latin, als sie plötzlich und voller Schrecken bemerkt hatte, dass sie nicht allein war. Eben noch hatte sie Zimt gerochen, im nächsten Moment war sie zu Boden gestoßen worden. Eine dünne Spur aus Eis hatte sich über ihre Kehle gezogen von einer Klinge, die so scharf war, dass ihr Schnitt nicht schmerzte. Angst, dann Panik und dann der vergebliche Versuch zu atmen und …

»He, Raines, hast du nicht was vergessen?« Sals Stimme klang sehr laut, als wiederholte er sich.

Renai wurde klar, dass sie ins Nichts geglotzt hatte. Ihre Brust schmerzte, sie hatte die Luft angehalten, und ihr Herz pochte. Sie ließ sich mit ihrem ganzen Gewicht auf Kyries Sitz fallen, der Ständer klappte hoch, und das Motorrad kippte fast um. Sie erholte sich und packte den Lenker. Kyrie erwachte mit einem beruhigenden Grollen zum Leben, wie das Schnurren einer Großkatze. Sal krallte sich an ihrer Schulter fest. Sie gab Gas und ließ sich von der dröhnenden Kyrie davontragen.

»Alles okay?«, erkundigte sich Sal nach einer Minute. Er musste die Stimme gegen den Fahrtwind erheben.

Sie tat, als hörte sie ihn nicht, sodass er es noch einmal sagte.

»War ein langer Tag«, erwiderte sie.

Nur war sie gar nicht erschöpft. Mit der Macht von Miguels Stimme in ihren Adern fühlte sie sich, als könnte sie meilenweit sprinten, ohne langsamer zu werden oder auch nur ins Schwitzen zu kommen. Aber sosehr sie sich auch nach Antworten bezüglich der Zeitlücken in ihrer Erinnerung sehnte, so wenig wollte sie über ihren eigenen Tod sprechen. Also ignorierte sie das Pochen ihres Herzens, ihren Instinkt, der schrie: Schnell-schnell-schnell, und zwang sich, langsam zu fahren, das Tempolimit und die Ampeln zu beachten, auch wenn sie das normalerweise nicht tat. Auf dieser Etappe der Reise ging es mehr darum, dem Toten Zeit zu geben, sich zu akklimatisieren und zu der Erkenntnis zu kommen, dass all das hier wirklich passierte. Sie durfte das Ganze nicht einfach überstürzen, nur weil sie einen Haufen übles Juju im Kopf hatte.

Als sie nach unten blickte, sah sie, dass Miguel Beine ausgebildet hatte, wie eine Kaulquappe, die ihren Schwanz abstreift. Er drehte ständig den Kopf, während er die Stadt vorbeiziehen sah, und sie hatte den Eindruck, als wäre sein leerer Ausdruck verschwunden, und er nähme seine Umgebung bewusster wahr. Wahrscheinlich fragte er sich, wie er es aus dem Gefängnis geschafft hatte, und kam gerade zu der Erkenntnis, dass dies kein seltsamer Traum war.

»Bald«, sagte sie zu ihm und vergewisserte sich, dass sie seine Geisterhand fest im Griff hatte, »bald sind wir da.«

Ein paar Minuten später bogen sie von der Canal auf die Basin Street ab und fuhren am Rande des Viertels entlang. Renai tat ihr Bestes, um Kyrie an den Rissen im Asphalt und den Schlaglöchern vorbeizulenken, die die Straßen pockennarbig übersäten, obwohl das Motorrad bisher alles gemeistert hatte, was New Orleans’ vernachlässigte Infrastruktur ihm zugemutet hatte. Miguel rutschte auf dem Sitz hin und her. Er wurde allmählich unruhig. Sie konnte die Schwere von etwas Unausgesprochenem in der Luft spüren, aber sie hatte ihm die Fähigkeit zu sprechen im Gefängnis genommen.

»Entspann dich, Chico«, sagte Sal, als sie an einer roten Ampel hielten. »Du bekommst alle Antworten, die du willst, versprochen.«

»Pass besser auf, Sal.« Renai versetzte dem Raben einen Stoß, den er mit einem Schnabelhieb auf ihren Knöchel quittierte. »Du willst doch keine Versprechungen machen, die du nicht halten kannst.«

Bevor Sal etwas erwidern konnte, waren sie schon wieder unterwegs. Kyrie trug sie an den unheimlich stillen Iberville Projects vorbei, die seit dem Hurrikan geschlossen waren und gerade abgerissen wurden, und holperte dann über den kurzen Bordstein des neutralen Bodens, als sie den St. Louis Cemetery Nr. 1 erreichten und auf dem frisch gemähten Gras zum Stehen kamen. Die hohe Backsteinmauer zur Rampart Street war mit rissigem weißen Putz überzogen, und darüber lugten die kastenförmigen oberirdischen Gräber, wie sie auf älteren Friedhöfen in New Orleans üblich waren. Die Bäume auf dem Friedhof wiegten sich in der Brise. Ein schmiedeeisernes Tor, gekrönt von einem filigranen Kreuz, versperrte den Eingang. Miguel verkrampfte sich bei diesem Anblick, jedenfalls soweit ein körperloser Geist das konnte. Allerdings war er keineswegs der erste ihrer Toten, der Zurückhaltung an den Tag legte, als ihm das Ziel der Fahrt klar wurde. Sie zog ihn vom Motorrad und schob ihn ebenso sanft wie unerbittlich vorwärts.

Ein junger braunhäutiger Mann mit einer Kutte im hellen Violett eines fast verheilten Blutergusses saß zusammengesunken an der Wand neben dem Eingang. Sein Kopf wackelte schlaff, und er hatte eine Flasche weißen Rum im Schoß. Er trug eine Lederjacke in der gleichen Farbe wie seine Kutte, deren Ärmel mit weißen Kreuzen verziert waren. Renai räusperte sich, und als das nicht funktionierte, trat sie ihm gegen den Oberschenkel, sodass er fast umkippte.